উদাহরণ স্বরূপ, যখন সেপিয়েন্স মধ্যপ্রাচ্য এবং ইউরোপে পৌঁছল তখন তাদের দেখা হলো নিয়ান্ডার্থালদের সাথে। আমরা আগেই আলোচনা করেছি, নিয়ান্ডার্থালরা পেশীবহুল ছিল। তারা সেপিয়েন্সদের চেয়ে ঠান্ডা আবহাওয়ায় অনেক ভালোভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছিল। তাদের মস্তিষ্কের আকারও সেপিয়েন্সদের চেয়ে বড় ছিল। তারা অস্ত্রের ব্যবহার জানত, আগুন নিয়ন্ত্রণ করতে পারত এবং সবরকম শিকারে তারা সেপিয়েন্সদের চেয়ে অনেক বেশি পারদর্শী ছিল। পুরাতাত্ত্বিকেরা শারীরিক প্রতিবন্ধকতা নিয়ে অনেকদিন বেঁচে থাকা নিয়ান্ডার্থাল মানুষের দেহাবশেষ পেয়েছেন, যা থেকে ধারণা করা যায় তারা অসুস্থ ও দুর্বলদের যত্ন নিত। এখনকার বিভিন্ন ব্যাঙ্গচিত্রে নিয়ান্ডার্থালদেরকে অসভ্য, নির্বোধ পশুতুল্য গুহামানব রূপে চিত্রিত করা হয়, কিন্তু সাম্প্রতিক প্রমাণ মোটেই তা বলে না।

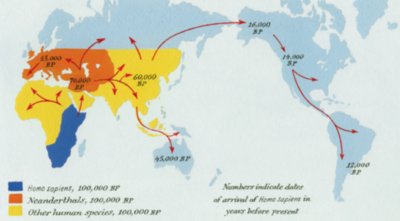

সঙ্কর প্রজনন তত্ত্ব বলে, যখন সেপিয়েন্স নিয়ান্ডার্থালদের এলাকায়, মানে ইউরোপ এবং মধ্যপ্রাচ্যে ছড়িয়ে পড়ল তখন খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ঘটনা ঘটল। সেপিয়েন্স এবং নিয়ান্ডার্থালেরা মিলে সন্তান উৎপাদন শুরু করল। এভাবে দুটি প্রজাতি মিলে মিশে একটি জনগোষ্ঠীতে পরিণত হলো। সত্যি যদি এ ঘটনা ঘটে থাকে তাহলে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, ইউরোপ এবং মধ্যপ্রাচ্যের লোকেরা বিশুদ্ধ সেপিয়েন্স নয়, সেপিয়েন্স এবং নিয়ান্ডার্থালের মিশ্রণ। একইভাবে সঙ্কর প্রজনন তত্ত্ব অনুযায়ী যখন সেপিয়েন্সরা ৬০ হাজার বছর আগে চীনে পৌঁছে তখন সেখানেও একই ঘটনা ঘটে। তারা স্থানীয় হোমো ইরেক্টাসদের সাথে মেশে এবং সন্তান উৎপাদন শরু করে। ফলে চীন এবং পূর্ব এশিয়ার লোকজনও খাঁটি সেপিয়েন্স নয়, স্থানীয় হোমো ইরেক্টাস এবং নবাগত সেপিয়েন্সদের সংমিশ্রণ।

মোটামুটি এই হল সঙ্কর প্রজনন তত্ত্ব বা Interbreeding Theory। এই তত্ত্বের বিপরীতে আরেকটা তত্ত্ব আছে যেটার নাম প্রতিস্থাপন তত্ত্ব বা Replacement Theory। এই প্রতিস্থাপন তত্ত্ব পুরো বিপরীত ধরনের একটি গল্প বলে আমাদের। এ গল্প অসহিষ্ণুতার, এ গল্প ঘৃণার এবং সম্ভবত গণহত্যারও।

প্রতিস্থাপন তত্ত্ব অনুযায়ী সেপিয়েন্সের সাথে অন্য কোন প্রজাতির মানুষের, নিয়ান্ডার্থাল বা ইরেক্টাস কারো সাথে কোনো প্রকার যৌন সম্বন্ধ সংঘটিত হয়নি। সেপিয়েন্স এবং নিয়ান্ডার্থালদের দেহের গঠন ভিন্ন ছিল এবং তাদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা যৌনমিলন প্রক্রিয়া ছিল। এমনকি তাদের শরীরের গন্ধও ভিন্ন ভিন্ন ছিল। অন্য কোন প্রজাতির সাথে যৌন মিলনে আবদ্ধ হওয়ার প্রতি তাদের খুব কমই আগ্রহ ছিল। যদি কোন নিয়ান্ডার্থাল রোমিও সেপিয়েন্স জুলিয়েটের প্রেমে পড়েও এবং তাদের যদি কোনো সন্তানও হয়- প্রতিস্থাপন তত্ত্ব অনুযায়ী এ শিশুটি হবে বন্ধ্যা (Infertile)। ঠিক যেভাবে গাধা এবং ঘোড়া মিলিত হতে পারে, কিন্তু তারা শুধু প্রজনন-অক্ষম খচ্চরেরই জন্ম দিতে পারে। একইভাবে নিয়ান্ডার্থাল রোমিও এবং সেপিয়েন্স জুলিয়েট কেবল প্রজনন-অক্ষম সঙ্কর প্রজাতিরই সৃষ্টি করতে পারে।

সুতরাং, প্রতিস্থাপন তত্ত্ব অনুযায়ী সেপিয়েন্স এবং নিয়ান্ডার্থাল এই দুই জনসমষ্টি স্পষ্টভাবে আলাদা হয়েই রইল। তারপর যখন নিয়ান্ডার্থালরা মারা গেলো, কিংবা খুন হয়ে গেলো, তাদের জিন (Gene) গুলোও শেষ হয়ে গেলো। নিয়ান্ডার্থাল মানুষের বিবর্তনও থেমে গেলো তখনই।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে সেপিয়েন্স অন্যান্য প্রজাতিগুলোর সাথে কোনো রকম সম্পর্ক স্থাপন না করেই তাদের স্থান সম্পূর্ণ দখল করে নিল। এটাই যদি সত্য হয়, তাহলে বলা যায় যে, আজকের পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষ সেই ৭০ হাজার বছর আগেকার পূর্ব আফ্রিকার মানুষেরই বংশধর, আমরা সবাই নির্ভেজাল হোমো সেপিয়েন্স।

বিবর্তন প্রক্রিয়াটি এত ধীরগতির যে এর জন্য ৭০ হাজার বছর আসলে খুবই কম সময়। প্রতিস্থাপন তত্ত্ব যদি সত্যি হয়, তবে এখনকার সব মানুষের সব জিন ঘুরে ফিরে কমবেশি একই রকম হবে। কাজেই ভিন্ন ভিন্ন জাতির মানুষের মধ্যে জিনগত পার্থক্য হবে খুবই সামান্য। আবার সঙ্কর প্রজনন তত্ত্ব সত্য হলে আফ্রিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার মানুষের জিনে বড় ধরনের পার্থক্য দেখা যাবে, যে পার্থক্যের সূচনা হয়েছে হাজার হাজার বছর আগে।

সাম্প্রতিক সময়ে প্রতিস্থাপন তত্ত্ব বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এর পক্ষে জোরালো প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ মিলেছে আর এই তত্ত্ব রাজনৈতিক দিক থেকে অধিক উপযোগী (আর বিজ্ঞানীরাও আধুনিক মানুষের জিনের ভিন্নতা দেখিয়ে সাম্প্রদায়িক কলহ তৈরি করতে চাননি)। কিন্তু ২০১০ সালে তা আর ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। চার বছর চেষ্টার পর নিয়ান্ডার্থাল জিনোম (Genome) প্রকাশের ফলে তা আর চাপা থাকেনি। জিন-বিশেষজ্ঞরা ফসিল থেকে যথেষ্ট পরিমাণে নিয়ান্ডার্থাল মানুষের ডিএনএ সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছেন। এই ডিএনএর সাথে সমকালীন মানুষের ডিএনএ তুলনা করে যে ফলাফল পাওয়া গেলো তা চমকে দেওয়ার মতো।

সমীক্ষায় দেখা গেলো, মধ্যপ্রাচ্য এবং ইউরোপের বর্তমান মানুষের ১ থেকে ৪ শতাংশ মৌলিক ডিএনএ হলো নিয়ান্ডারর্থাল ডিএনএ। মিলের পরিমাণটা খুব বেশি না হলেও একেবারে অগ্রাহ্য করার মতো নয়। কয়েক মাস পর আরও বড় একটি চমক আসে। ডেনিসোভা গুহায় প্রাপ্ত জীবাশ্মে রূপান্তরিত মানুষের আঙুলের ডিএনএ মানচিত্র তৈরী করা হয়। ফলাফলে দেখা গেলো, আধুনিক মেলানেসিয়ান এবং অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের ডিএনএর সাথে ডেনিসোভা মানবের ডিএনএ প্রায় ৬ শতাংশ মিলে যায়।