.

০৩.

1932 সালে রাদারফোর্ডের শিষ্য জেমস্ চ্যাডউইক আবার একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার করে বসলেন। সেজন্য নোবেল প্রাইজ দেওয়া হল তাকে।

নবাবিষ্কৃত বস্তুটির নাম : নিউট্রন!

নিউট্রন আবার কী? কোথায় পাওয়া যায়? না, নিউট্রন কোনো ধাতু-টাতু নয়-পরমাণুর কেন্দ্রস্থলের একটা অনাবিষ্কৃত অংশ। এই আবিষ্কারের ফলে পরমাণুর চেহারাটাই গেল পালটে–মানে বিজ্ঞানীদের ধারণায়। আগেই বলেছি, ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত পরমাণুকে মনে করা হতো নিটোল, নিরেট,অবিভাজ্য কিছু একটা। প্রথম গোল বাধালেন রাদারফোর্ড-বলে বসলেন, না হে, পরমাণুতে অন্তত দুটি অংশ আছে। কেন্দ্রস্থলে ধনাত্মক বিদ্যুৎগর্ভ প্রোটন, আর তার বাইরে পাক-খেয়ে চলা ঋণাত্মক বিদ্যুৎগর্ভ ইলেকট্রন। তবে হ্যাঁ, নিরেট না হলেও পরমাণু অবিভাজ্য–ইলেকট্রন আর প্রোটন মিলে-মিশে এমনভাবে আছে যাতে তাদের আলাদা করা যাবে না। এবার ওই তালিকায় যুক্ত হল আর একটি নতুন শরিক–নিউট্রন। তাতে পরমাণুর খানদানি বদনখানি কেমন দাঁড়ালো?

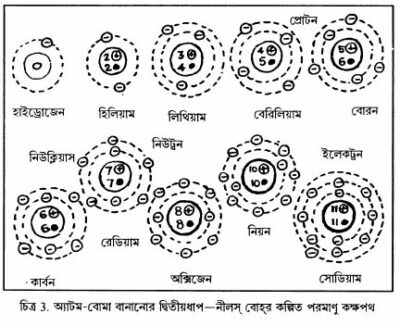

এতদিনে সেটা পরিষ্কার হয়েছে। আমরা তা আগেই আলোচনা করেছি। অনেকটা সৌরজগতের মতো। পরমাণুর আকৃতি সম্বন্ধে নিখুঁত ধারণা দিলেন দিনেমার পণ্ডিত নীলস বোহর। তিনি বললেন, সৌরজগতের সঙ্গে পরমাণুর তুলনা করার সময় আরও একটা প্রভেদের কথা মনে রাখা উচিত। সৌরজগতের এক-এক কক্ষপথে একটিমাত্র গ্রহ থাকে; কিন্তু পরমাণুর ক্ষেত্রে এক-এক কক্ষ পথে একাধিক ইলেকট্রন সম-দূরত্ব বজায় রেখে পাক খায়। কেন্দ্র থেকে দূরত্ব অনুসারে নীলস বোহর কক্ষপথগুলিকে প্রথম কক্ষপথ, দ্বিতীয় কক্ষপথ ইত্যাদি নামকরণ করলেন। হিসাব করে দেখালেন–প্রথম কক্ষপথে দুটির বেশি ইলেকট্রন থাকতে পারে না, দ্বিতীয় কক্ষপথে থাকতে পারে না আটটির বেশি ইলেকট্রন, অনুরূপভাবে তৃতীয় কক্ষপথেও নোটিস জারি আছে : আঠারোজন ইলেকট্রন বসিবেক! এবং এ নোটিস রেল-কোম্পানির নোটিসের মতো ‘ব্যতিক্রমই আইনের পরিচায়ক’ নয়!

***

‘পিরিয়ডিক টেবল’ ধরে আমরা যদি হাইড্রোজেন থেকে পর পর মৌল পদার্থগুলির পরমাণুর আকৃতি লক্ষ্য করি, তাহলে দেখব কীভাবে এক-একটি কক্ষপথ পূর্ণ হয়ে যাবার পর নূতন কক্ষপথ আমদানি করতে হচ্ছে। হিলিয়ামে প্রথম কক্ষপথে ‘নো-ভেকেন্সি’ ঘোষিত হবার পরেই লিথিয়ামে যুক্ত হল দ্বিতীয় কক্ষপথ। তেমনি নিয়মে যেই দ্বিতীয় কক্ষপথ হাঁকল ‘ঠাই নাই ঠাই নাই ছোট সে তরী’ অমনি সোডিয়ামে আমদানি করতে হল তৃতীয় কক্ষপথ। (চিত্র 3)

[চিত্র 3. অ্যাটম-বোমা বানানোর দ্বিতীয়পধাপ—নীলস বহর কল্পিত পরমাণু কক্ষপথ]

প্রফেসর বোহর আরও বললেন, যেখানে যেখানে কক্ষপথ পূর্ণ হচ্ছে সেই সেই মৌল পদার্থ স্থিতিশীল। সহজে রাসায়নিক মিশ্রণে তারা অংশ নিতে চায় না–ঠিক যেমন চাকরিতে যারা সদ্য পার্মানেন্ট হয়েছে, তারা শ্রমিক আন্দোলনে সামিল হতে চায় না। যেমন, হিলিয়াম, নিয়ন, আরগন, ক্রিপটন, জেনন প্রভৃতি; যাকে বলি–ইনার্ট।

বিজ্ঞানীরা আরও বললেন–ওই কেন্দ্র-অংশটা গোটা পরমাণুর তুলনায় আকারে খুবই ছোটো, অথচ গোটা পরমাণুর ওজনের বা ভরের প্রায় সবটাই আছে ওই কেন্দ্রে; কারণ ইলেকট্রনগুলির ভর খুব কম, তাতে শুধু বিদ্যুৎশক্তিই আছে। ওঁরা হিসাব করে প্রতিটি অংশের মাপ আর ওজন খাতা-কলমে বার করে ফেললেন। বললেন, গোটা পরমাণুর ব্যাসের দশ হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র হচ্ছে ওই কেন্দ্রের ব্যাস। আবার পরমাণু নিজেই এত ছোটো তা বোঝাতে বললেন, দৃশ্যমান আলোক-তরঙ্গ পরমাণুর তুলনায় হাজার গুণ বড়। এ-থেকে আপনার-আমার মতো সাধারণ মানুষের ধারণা হওয়া শক্ত! আসুন, একটা তুলনামূলক বিচার করি। মনে করুন ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের ফাইনাল খেলা। দেখতে গিয়ে আপনি একঠোঙা মটর ভাজা কিনলেন। এখন ওই ফুটবলের মাঠটা যদি হয় গোটা পরমাণুর ক্ষেত্রফল তাহলে আধখানা মটরদানা হচ্ছে পরমাণুর কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াসের ক্ষেত্রফল। সে হিসাবে দৃশ্যমান আলোকতরঙ্গ বেশ কয়েক কিলোমিটার লম্বা।

***

মোটকথা জেমস্ চ্যাডউইকের এই নবাবিষ্কৃত নিউট্রনই হচ্ছে আমাদের শেষ লক্ষ্যস্থল ওই পরমাণু-বোমায় পৌঁছানোর দু-নম্বর ধাপ।

কেন?–সেটা বোঝা যাবে ইটালিয়ান বৈজ্ঞানিক এনরিকো ফের্মির পরীক্ষার কথা যখন আমরা আলোচনা করব। আপাতত ফের্মি নয়, আমরা আলোচনা করি। নবযুগের নবীন কুরি-দম্পতির কথা। মাদাম কুরির কন্যা আইরিন কুরিও (1896 – 1956) মায়ের মতো রসায়ন-শাস্ত্রে পণ্ডিত হয়ে উঠলেন। তিনি বিবাহ করেছিলেন ফ্রেডারিক জোলিও-কে (1900-1958)। ওঁরা স্বামী-স্ত্রী মিলে পরীক্ষা করছিলেন। ‘বোরন’ নিয়ে। বোরন একটি মৌল পদার্থ–ওঁরা অবশ্য পরীক্ষা করছিলেন বোরনের একটি আইসোটোপ নিয়ে, যার পারমাণবিক ওজন হচ্ছে দশ। তাতে আছে পাঁচটা প্রোটন ও পাঁচটা নিউট্রন। এই বোরনের ওপর হিলিয়াম আয়নের আঘাত হেনে ওঁরা পেলেন নাইট্রোজেনের এক জ্ঞাতিভাইকে, অর্থাৎ আইসোটোপকে–যার পারমাণবিক ওজন হচ্ছে তেরো। সাতটা প্রোটন ও ছয়টা নিউট্রন। ব্যাপার কী? হিসাবের কড়ি তত বাঘে খায় না! বোরনের ছিল দশ-কড়ি, তার সঙ্গে যোগ হল হিলিয়াম আয়নের চার কড়ি–হল গিয়ে একুনে চৌদ্দ-কড়ি। কেমন তো? কিন্তু পরীক্ষা শেষে ওঁরা পেলেন নাইট্রোজেন- আইসোটোপের তেরো-কড়ি। বাকি এককড়ি গেল কোথায়? কুরি-দম্পতি অনেক ভেবে বললেন, এই ফাঁকে বোরন-পরমাণুর নিউক্লিয়াস থেকে একটা গামারশ্মি মুক্ত হয়েছে। সেটাই আমাদের নিরুদ্দিষ্ট ‘এককড়ি’! ওঁদের সূত্রটা হল :