- বইয়ের নামঃ বিশ্বাসঘাতক

- লেখকের নামঃ নারায়ণ সান্যাল

- প্রকাশনাঃ দে’জ পাবলিশিং (ভারত)

- বিভাগসমূহঃ উপন্যাস

০. কৈফিয়ৎ

রচনাকাল : ১৯৭৪

কৈফিয়ৎ

[এই ‘কৈফিয়ৎ’টি আমি গ্রন্থরচনার পরে লিখেছিলাম 13.1.78 তারিখে। ঐতিহাসিক কারণে এটি অপরিবর্তিত আকারে ছাপা গেল। কিন্তু এ-গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ আঠারই মে 1978-এর পরে। ফলে এখন এই ‘কৈফিয়তের একটি কৈফিয়ৎ’ অনিবার্য হয়ে পড়েছে।]

বাঙলা সাহিত্যে সাধারণ-বিজ্ঞান বা পপুলার-সায়েন্স’-এর বই ইদানিং বড় একটা নজরে পড়ছে না। তার পিছনে আছে একটা বিষচক্র। লেখক লেখেন না, কারণ প্রকাশক ছাপেন না, কারণ লাইব্রেরী কেনেন না, কারণ পাঠক পড়েন না! তাছাড়া ইংরেজি ভাষার তুলনায় বাংলা ভাষায় পাঠক-সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য–তাঁদের একটা বিরাট অংশ বিজ্ঞানে উৎসুক নন। ফলে বিজ্ঞানের বই যা লেখা হচ্ছে তা পাঠ্যপুস্তক। না পড়লে পরীক্ষায় পাশ করা যায় না। সাহিত্যের বই অধিকাংশই অবসর বিনোদনের জন্য। যাঁরা এ-দুটি বিষয়কে মেশাতে পারেন তারাও সে চেষ্টা করেন না ঐ বিষচক্রের ভয়ে।

দুটি ব্যতিক্রম বাদে এ-কাহিনির প্রতিটি চরিত্রই বাস্তব। সৌজন্যবোধে যে দুটি নাম আমি পরিবর্তন করেছি তার উল্লেখও ‘পরিশিষ্ট ক’তে দেওয়া হয়েছে, এছাড়া ঘটনার পরিবেশ, কথোপকথন ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রেই আমাকে কল্পনা করে নিতে হয়েছে, কিন্তু বাস্তব তথ্যকে কথাসাহিত্যের খাতিরে কোথাও আমি অতিক্রম করিনি। দশ-বারোটি। স্মৃতিচারণ, জীবনী, বিজ্ঞানগ্রন্থ ও সরকারি রিপোর্ট এ-গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনার মূল উৎস। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচয়িতা যতখানি স্বাধীনতা সচরাচর দাবী করে থাকেন আমি বোধহয় ততখানি স্বাধিকারও প্রয়োগ করিনি। তথ্য থেকে যেটুকু বিচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে তার স্পষ্ট নির্দেশও গ্রন্থশেষে দেওয়া হল।

পাঠকের সুবিধার জন্য দুটি তালিকা আমি যুক্ত করেছি। প্রথমত, গ্রন্থের শেষে একটি কালানুক্রমিক সূচি। কথাসাহিত্যের খাতিরে অনেক সময় অনেক ঘটনা আমাকে। আগে-পিছে বলতে হয়েছে। পাঠকের যাতে কালভ্রান্তি না হয় তাই ওই তালিকাটি। দ্বিতীয় তালিকাটিও গ্রন্থের শেষে দেওয়া হল। তার কৈফিয়ৎ দিই : এ-কাহিনির সব চরিত্রই বিদেশি। বিদেশি নাম যে-বানানে দেওয়া হয়েছে হয়তো স্বদেশে তাদের নাম সে-ভাবে উচ্চারিত হয় না। প্রথমত, অনেক বিদেশি নামের উচ্চারণ বাংলা বর্ণমালাতে প্রকাশই করা যায় না, দ্বিতীয়ত, বিদেশি ভাষা জানা না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে আমাকে আন্দাজে নামগুলি বাংলা হরফে লিখতে হয়েছে। তাই এই তালিকার নামগুলি সাজিয়েছি ইংরাজি বর্ণমালা অনুসারে এবং যে বানানে তারা এখানে উল্লেখিত হয়েছেন, তাও জানিয়েছি। প্রায় আড়াই ডজন নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত চরিত্র এ কাহিনিতে অংশ নিয়েছেন–তাঁদের নামের পাশে তারকাচিহ্ন দেওয়া আছে।

‘পারমাণবিক শক্তি’ ব্যাপারটার সম্বন্ধে আমাদের ভাসা-ভাসা ধারণা আছে। হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে তার নারকীয় কাণ্ডকারখানার কথাও শুনেছি। কিন্তু মোদ্দা ব্যাপারটা যে কী, তা আমরা জানতাম না। জানার প্রয়োজনও এতদিন বোধ করিনি। যা ছিল একান্ত গোপন তার অনেকটাই আজ জনসাধারণকে জানতে দেওয়া হয়েছে। আমেরিকা-রাশিয়া-ব্রিটেন-ফ্রান্স ও চিন-পৃথিবীর পাঁচ-পাঁচটি দেশ এ তথ্য জেনে ফেলেছে, অ্যাটম বোমা ফাটিয়েছে। বিদেশি ভাষায় পপুলার সায়েন্স-জাতীয় বইয়ে এ আলোচনা দেখেছি। বাংলা ভাষায় সে আলোচনা আমার নজরে পড়েনি। গত পঁচিশ-ত্রিশ বছর এ-বিষয়ে অজ্ঞ ছিলাম–তা দুনিয়ার অনেক বৈজ্ঞানিক-তথ্যের বিষয়েই তো কিছু জানি না, কী ক্ষতি হয়েছে তাতে?–ভাবখানা ছিল এই। এতদিনে মনে হচ্ছে–ক্ষতি হয়।

এই কৈফিয়ৎ লিখছি মোমবাতির আলোয়। বিজলি নেই। লোডশেডিং শুধু কলকাতায় নয়, ভারতবর্ষে নয়। পৃথিবী আজ অন্ধকার হতে বসেছে। কয়লার ভাড়ার ক্রমশ বাড়ন্ত হয়ে উঠছে, পেট্রোলের ভাঁড়ে মা ভবানী’-র পদধ্বনি শোনা যায়! কথায় বলে : বসে খেলে কুবেরের ধনও একদিন ফুরোয়! পৃথিবীর অবস্থাও আজ তাই। দুনিয়ার অগ্রসর দেশগুলি তাই আজ শক্তির সন্ধানে ইতি-উতি চাইছে–সূর্যালোকের শক্তি, জোয়ার-ভাটার শক্তি, পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ শক্তি এবং, বিশেষ করে, পারমাণবিক শক্তি।

যুদ্ধোত্তর ইংল্যান্ডে ‘ক্যালডেন হল’ সাফল্যমণ্ডিত হবার পর গ্রেট ব্রিটেন একসঙ্গে অনেকগুলি পারমাণবিক শক্তি-প্রকল্পে হাত দিয়েছিল। ষাটের দশকের গোড়ার দিকে ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিকরা আশা করেছিলেন–পরের দশকে গ্রেট ব্রিটেনে ব্যবহৃত বিদ্যুৎশক্তির এক-তৃতীয়াংশ এ-ভাবেই পাওয়া যাবে। সে প্রকল্প কতদূর সাফল্যলাভ করেছে তার খবর আর পাইনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 1972 সালে ছয়শত বিলিয়ন ডলারের চেয়েও বেশি খরচ করেছে নূতন শক্তি-উৎসের সন্ধানে। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে 28টি পরমাণু প্রকল্প ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে, 49টিতে কাজ চলছে, আরও 67টি পরিকল্পনার জন্য অর্ডার গিয়েছে। একমাত্র ওক-রিজ প্রকল্পেই পারমাণবিক শক্তির সন্ধানে ব্যয় হবে পঞ্চাশ কোটি ডলার। মার্কিন সরকার আশা রাখেন 1980-র ভেতর যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে ব্যবহৃত বিদ্যুৎশক্তির (3.7 লক্ষ মেগাওয়াট) ত্রিশ-শতাংশ ওরা পারমাণবিক শক্তি থেকে পাবে। কয়লাবিদ্যুতের চেয়ে পরমাণু বিদ্যুতের দামও নাকি পড়বে কম।

রাশিয়া বা চিনের কথা জানি না, কিন্তু যে ভারতবর্ষ জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে বলে স্কুলে থাকতে কোরাস গান গাইতুম তার খবর কী? 1947 এ ক্টর হোমি ভাবার সভাপতিত্বে পরমাণু-শক্তি কমিশনের প্রথম সভা হয়েছিল, তারপর রিসার্চ রিয়্যাকটর ‘অপ্সরা’র উদ্বোধন হল, ‘জারলিনার’র জন্ম হল, রাজস্থানে পরমাণুকেন্দ্র স্থাপনের একটি প্রকল্প শুরু হয়েছে, ট্রম্বেতেও কাজ হচ্ছে বলে জানি। আজকের সংবাদপত্রে নারোয়ায় চতুর্থ পরমাণু কেন্দ্রের শিলান্যাস হবার খবরও ছাপা হয়েছে–কিন্তু আসল কাজ কতদূর হয়েছে জানি না। যেটুকু জানি, তা হচ্ছে এই–মোমবাতির আলোয় এই কৈফিয়ৎ লিখছি!

এটুকু বুঝি যে, আজ যদি আমরা চিত্তরঞ্জনে বিদ্যুৎ-বাহিত রেলওয়ে এঞ্জিনের পরিবর্তে আবার বয়লার এঞ্জিন বানাবার চেষ্টা করি, পেট্রোল, কোলগ্যাস, কয়লা, কেরোসিন, রেড়ির তেল, কাঠ থেকে ধাপে ধাপে নামতে নামতে মা ভগবতীর অকৃপণ দানের ভরসায় বসে থাকি তবে আমাদের নাতি-নাতির’ কপালে দুঃখ আছে।

আজ তাই মনে হচ্ছে, গত পঁচিশ বছরে পারমাণবিক শক্তির বিষয়ে কোনো খোঁজ-খবর না নিয়ে কাজটা ভাল করিনি। আর সেইজন্যই আপনাকে বলব–এ বইটি যদি না পড়েন তো না পড়লেন, কিন্তু আদৌ যদি পড়েন তবে পাতা বাদ দিয়ে পড়বেন না।

আপনার ‘প্রনাতির’ দোহাই!

নারায়ণ সান্যাল

13.1.74

.

আশির দশকের কৈফিয়ৎ

গ্রন্থরচনার দশ বছর পরে এই কৈফিয়ৎটি সংযোজন করা প্রয়োজন বোধ করছি। প্রথম প্রকাশকালেই গ্রন্থটি অধ্যাপক হোমি জাহাঙ্গির ভাবার পুণ্যস্মৃতিতে উৎসর্গীকৃত। দ্বিতীয় কথা, এ গ্রন্থের অটো কার্ল কাল্পনিক চরিত্র। কোনো বাস্তব চরিত্রের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নেই।

আর একটি কথা। বিদেশি নাম এবং বৈজ্ঞানিক শব্দ বাংলা-হরফে প্রকাশ করা খুব কঠিন; যদি লেখকের সেই ভাষাজ্ঞান বা বিশেষ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যথেষ্ট পড়াশুনা না থাকে। ফলে, প্রথম প্রকাশকালে অনেক বিদেশি বৈজ্ঞানিকের নাম আমি বাংলা হরফে ঠিকমতো লিখতে পারিনি। সাহা ইন্সটিট্যুটের অধ্যাপক রাজকুমার মৈত্র, (পি. আর. এস.) ও অধ্যাপক অশোক চট্টোপাধ্যায় এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রঞ্জন ভট্টাচার্য স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এইজাতীয় ত্রুটির দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমাকে অসীম কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক ভ্রান্তিও তাদের কল্যাণে এবারে সংশোধন করা গেল।

নারায়ণ সান্যাল

14.8.84

২. কে?

পনেরই সেপ্টেম্বর 1945।

অর্থাৎ বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে মাত্র একমাস আগে। ইউরেনিয়াম-বোমা-বিধ্বস্ত হিরোশিমা আর প্লুটোনিয়াম-বোমা-বিধস্ত নাগাসাকির ধ্বংসস্তূপ তখনও সরানো যায়নি। জার্মানি, রাশিয়া, ফ্রান্স অথবা জাপানের অধিকাংশ জনপদ মৃত্যুপুরীতে রূপান্তরিত। বিশ্ব এক মহাশ্মশান! মানব সভ্যতার ইতিহাসে এ পৃথিবীতে এতবড় ক্ষয়ক্ষতি আর কখনও হয়নি। সেই মহাশ্মশানে শুধু শোনা যায় মিত্রপক্ষের বিজয়োল্লাসের উৎসব-ধ্বনি–যেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধাবসানে মাংসভুক শিবাকুলের উচ্ছ্বাস!

প্রিয়-পরিজনদের নিয়ে প্রাতরাশে বসেছিলেন অশীতিপর বৃদ্ধ স্টিমসন। ওয়াশিংটনের অনতিদূরে হাইহোল্ডে, তার বাড়ির ‘ডাইনিং হল’-এ। অশীতিপর ঠিক নন, হেনরি. এল. স্টিমসনের বয়স ঊনআশি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রবীণ সমরসচিব সেক্রেটারি অফ ওয়্যর। এ বিশ্বযুদ্ধে ছিলেন আমেরিকার সর্বময় কর্তা। প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের আমলের লোক–এই বয়সেও অবসর নেননি কর্মজীবন থেকে। নেবার সুযোগও হয়নি। তাকে এতদিন অব্যাহতি দিয়ে উঠতে পারেননি রুজভেল্টের স্থলাভিষিক্ত নতুন প্রেসিডেন্ট-হ্যারি ট্রুম্যান। অন্তত যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত।

তা সেই যুদ্ধ এতদিনে শেষ হল। এবার ছুটি দাবী করতে পারেন বটে স্টিমসন। বিবদমান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একমাত্র আমেরিকার ভূখণ্ডে কোনো লড়াই হয়নি ক্ষতি হয়েছেপ্রচণ্ড ক্ষতি–আর্থিক এবং জনবলে; কিন্তু আমেরিকার মাটিতে কোনো রক্তপাত ঘটেনি। এজন্য নিশ্চয় অভিনন্দন দাবী করতে পারেন যুদ্ধসচিব। শুধু তাই বা কেন? এ-যুদ্ধের যা চরম ডিভিডেন্ড–আগামী বিশ্বযুদ্ধে তুরুপের টেক্কা-সেটা খেলার শেষে রয়ে গেছে তারই আস্তিনের তলায়! এটা যে কতবড় প্রাপ্তি তা শুধু তিনিই জানেন; আর বোধকরি জানেন–মহাকাল!

হঠাৎ ঝঝন্ করে বেজে উঠল টেলিফোনটা। স্টিমসন মুখ তুলে তাকালেন না। ছুরি-কাটায় যেমন ছিলেন তেমনিই ব্যস্ত রইলেন। টেনে নিলেন জোড়া পোচ-এর প্লেটটা। আবার কোথাও বিজয়োৎসবের আমন্ত্রণ হবে হয়তো! এখন ওই তো দাঁড়িয়েছে একমাত্র কাজ! অর্কেস্ট্রা-নাচ-টোস্ট আর পারস্পরিক পৃষ্ঠ-কণ্ডুয়ন কমপ্লিমেন্টস্ আর কথ্রাচুলেশ। ওঁর নাতনি উঠে গিয়ে টেলিফোনটা ধরল, জানালো গৃহস্বামী প্রাতরাশে ব্যস্ত। পরমূহূর্তেই চমকে উঠল মেয়েটি। টেলিফোনের ‘কথা-মুখে’ হাত চাপা দিয়ে ফিসফিসিয়ে ওঠে : গ্র্যান্ড-পা! ইটস্ ফ্রম হিম্।

হিম! ছুরি-কাঁটা নামিয়ে রাখলেন স্টিমসন। এতে সর্বনামের সার্বজনীন ‘হিম’ নয়, এ আহ্বানে লেগে আছে হোয়াইট-হাউসের হিমশীতল স্পর্শ! টেলিফোনের সঙ্গে যুক্ত ছিল অনেকখানি বৈদ্যুতিক তার–তাই পর্বর্তকেই এগিয়ে আসতে হল মহম্মদের কাছে। যুদ্ধসচিবকে আর উঠে যেতে হল না। ন্যাপকিনে মুখটা মুছে নিয়ে যন্ত্রবিবরে শুধু বললেন : স্টিমসন।

-আপনাকে প্রাতরাশের মাঝখানে বিরক্ত করলাম বলে দুঃখিত। একবার দেখা হওয়া দরকার। আসতে পারবেন?

–শ্যিওর! বলুন কখন আপনার সময় হবে?

–এখনই!

–এখনই! কিন্তু কী ব্যাপার বলুন তো…মানে, এখনই আসছি আমি।

–ধন্যবাদ!-লাইন কেটে দিলেন হ্যারি ট্রুম্যান।

পিতার বয়সী প্রবীণ রাজনীতিককে প্রেসিডেন্ট বরাবরই যথেষ্ট সম্মান দেখিয়ে এসেছেন। তাহলে এভাবে কথার মাঝখানে কেন লাইন কেটে দিলেন উনি? লৌহমানব পোড়খাওয়া স্টিমসন বুঝতে পারেন–ব্যাপারটা জরুরি, অত্যন্ত জরুরি। না হলে এতটা বিচলিত শোনাতো না প্রেসিডেন্টের কণ্ঠস্বর। কিন্তু কী হতে পারে? রণক্লান্ত পৃথিবীতে আজ এখন এমন কী ঘটনা ঘটতে পারে যাতে অ্যাটম-বোমার একচ্ছত্র অধিকারী আমেরিকার প্রেসিডেন্টের গলা কাপবে? কী এমন দুঃসংবাদ আসতে পারে যাতে বিজয়ী যুদ্ধসচিবকে অর্ধভুক্ত প্রাতরাশের টেবিল ছেড়ে উঠে যেতে হয়?

***

সেই পরিচিত কক্ষ। পরিচিত পরিবেশ। সামনের ওই গদি-আঁটা চেয়ারখানায় ট্রুম্যানের পূর্ববর্তী রুজভেল্টকেই শুধু নয়, আরও অনেক অনেককে ওভাবে বসতে দেখেছেন প্রবীণ স্টিমসন–এমনকি প্রথম যৌবনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অন্তে উড়রো উইলসনকেও!

ঘরে তৃতীয় ব্যক্তি নেই। প্রেসিডেন্ট সৌজন্যসূচক সম্ভাষণের ধার দিয়েও গেলেন না। হয়তো প্রভাতটা আজ সু-প্রযুক্ত মনে হয়নি তার কাছে। মনে হল তিনি রীতিমত উত্তেজিত। স্টিমসন তার চেয়ারে ভাল করে গুছিয়ে বসবার আগেই প্রেসিডেন্ট বলে ওঠেন, মিস্টার সেক্রেটারি! আপনি গোয়েন্দা গল্প পড়েন? কোনান ডয়েল, আগাথা ক্রিস্টি?

স্টিমসন নির্বাক!

হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েন ট্রুম্যান। নীরবে পদচারণা শুরু করেন ঘরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে। স্টিমসন যেন পিংপং খেলা দেখছেন। একবার এদিকে ফেরেন, একবার ওদিকে। হঠাৎ পদচারণায় ক্ষান্ত দিয়ে প্রেসিডেন্ট বলে ওঠেন, আজ সকালে কানাডার রাষ্ট্রদূত আমাকে একখানি চিঠি দিয়ে গেছে। প্রাইম মিনিস্টার ম্যাকেঞ্জি কিং-এর ব্যক্তিগত পত্র। আমি…আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি সেখানা পড়ে….

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন স্টিমসনও। সম্পূর্ণ অন্য কারণে। তিনি মনে মনে। ভাবছিলেন–হ্যায় ঈশ্বর! স্তালিন নয়, চার্চিল নয়–শেষ পর্যন্ত ম্যাকেঞ্জি কিং! তাতেই এই রণক্লান্ত দুনিয়ার একচ্ছত্র অধীশ্বর হ্যারি ট্রুম্যান এতটা বিচলিত।

প্রেসিডেন্ট নিজ আসনে এসে বসলেন। বললেন, আপনি অবসর চাইছিলেন; কিন্তু এ ব্যাপারটার ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত…।

-কিন্তু ব্যাপারটা কী? কী লিখেছেন প্রাইম মিনিস্টার ম্যাকেঞ্জি কিং?

–একটা গোয়েন্দা গল্প। অসমাপ্ত কাহিনি! এ শতাব্দীর সবচেয়ে রোমাঞ্চকর গোয়েন্দা কাহিনির প্রথমার্ধ!

সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন মেলোড্রামাটিক লাগল বাস্তববাদী স্টিমসনের কাছে। বললেন, দেখি চিঠিখানা?

ট্রুম্যান টেবিলের উপর থেকে সিলমোহরাঙ্কিত একটি ভারি খাম তুলে নিলেন। বাড়িয়ে ধরলেন স্টিমসনের দিকে। বললেন, ম্যানহাটান-প্রজেক্টের গোপনতম তথ্য ওরা বার করে নিয়ে গেছে!

স্টিমসন স্তম্ভিত! অস্ফুটে বলেন : মানে?

-ইয়েস, মিস্টার সেক্রেটারি! এতক্ষণে মস্কোর বৈজ্ঞানিকেরা তা নিয়ে হাতে-কলমে পরীক্ষা করছেন।

বলিরেখাঙ্কিত উদ্যত হাতটা ধীরে ধীরে নেমে এল স্টিমসনের। একটু ঝুঁকে পড়লেন সামনের দিকে। যেন এইমাত্র একটা 22 মাপের সিসের গোলকে বিদ্ধ হয়েছে বৃদ্ধের পাঁজরা। ককিয়ে ওঠেন তিনিঃ বাটু হাউ অন আর্থ কুড ম্যাকেঞ্জি কিং নো ইট?

ইন্টারকমটাও আর্তনাদ করে উঠল। প্রেসিডেন্টের একান্ত-সচিব নিশ্চয় কোন জরুরি সংবাদ জানাতে চান। কিন্তু ক্ৰক্ষেপ করলেন না ট্রুম্যান। পুনরায় বাড়িয়ে ধরলেন মোটা খামটা। বললেন, এটা পড়লেই বুঝবেন। নিন ধরুন!

আদেশটা বোধহয় কানে যায়নি স্টিমসনের। গভীর চিন্তার মধ্যে ডুবে গেছেন তিনি। কপালে জেগেছে কুঞ্চন। খোলা জানলা দিয়ে দৃষ্টি চলে গেছে বহুদূরে। প্রেসিডেন্ট পুনরায় বলেন : ইয়ে, মিস্টার সেক্রেটারি! দিস্ অসো রিকোয়ার্স এ্যাকশন!

‘অলসো’! অর্থাৎ ইঙ্গিতে প্রেসিডেন্ট বুঝিয়ে দিলেন-এ কোনো যুগান্তকারী উক্তি নয়, ঐতিহাসিক উদ্ধৃতিমাত্র! আর যে-ই ভুলে যাক, যুদ্ধসচিব স্টিমসন ভুলতে পারেন না ওই উদ্ধৃতিটা। ঠিক ওই চেয়ারে বসে আমেরিকার আর এক প্রেসিডেন্ট ঠিক ওই কথা-কটাই বলেছিলেন একদিন। 1939 সালের এগারোই অক্টোবর। সেদিনও মার্কিন প্রেসিডেন্টের হাতে ছিল এমনি একটা ভারি খাম। সেবার সে পত্রখানি এসেছিল লঙ-আইল্যান্ডে পরবাসী শুভ্রকেশ এক বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিকের কাছ থেকে। স্থান আর কালের পজিটিভ-ক্যাটালিস্ট সেই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকটি সেদিন মার্কিন রাষ্ট্রপ্রধানকে সংকেত পাঠিয়েছিলেন : ‘ইউরেনিয়াম পরমাণুর কুলকুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করার মহাসন্ধিক্ষণ সমুপস্থিত। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট সেই চিঠিখানি ঠিক এমন ভঙ্গিতে বাড়িয়ে ধরেছিলেন তার মিলিটারী এ্যাটাশে জেনারেল ‘পা’ ওয়াটসনের দিকে। অতি সংক্ষেপে শুধু বলেছিলেন : পা! দিস্ রিকোয়্যার্স এ্যাকশান।

আজ ছয় বছর পরে সেই ঐতিহাসিক বাক্যটিরই পুনরুক্তি করলেন রুজভেল্টের উত্তরসূরি হ্যারি ট্রুম্যান। তাই ওই ‘অসো। সেবার নির্দেশ ছিল সমুদ্রমন্থনের। সুরাসুরের মন্থনে সমুদ্র মথিত হয়েছিল যথারীতি। তাই আজ আমেরিকা বিশ্বাস। এবার আদেশ হল সেই সমুদ্রমন্থনে উঠে আসা-না অমৃতভাণ্ড নয়, হলাহল-অপহারককে খুঁজে বার করতে হবে।

অশীতিপর রণক্লান্ত যুদ্ধসচিব তার বলিরেখাঙ্কিত হাতটি বাড়িয়ে দিলেন। এবার। গ্রহণ করলেন এই দায়িত্ব।

***

ওইদিনই। ঘণ্টাচারেক পরে। ওয়্যর অফিসের সামনে এসে দাঁড়াল ছোট্ট একটা সিট্রন গাড়ি। পার্কিং জোনে গাড়িটি রেখে শিস দিতে দিতে নেমে আসে তার একক চালক। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের একজন মার্কিন সামরিক অফিসার-কর্নেল প্যাশ। বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল চেহারা। সুগঠিত শরীর। দেখলেই মনে হয় জীবনে সাফল্যের সন্ধান সে পেয়েছে এই বয়সেই। তা সে সত্যই পেয়েছে। এফ.বি. আই.-য়ের একজন অতি দক্ষ অফিসার। পদমর্যাদায় প্রথম শ্রেণির নয় তা বলে। কর্নেল প্যাশ ইতিপূর্বে বহুবার এসেছে ওয়্যর অফিসে, যুদ্ধ চলাকালে। নানান ধান্দায়। কিন্তু স্বয়ং যুদ্ধসচিবের কাছ থেকে এমন সরাসরি আহ্বান সে জীবনে কখনও পায়নি। পাওয়ার কথাও নয়। যুদ্ধসচিব এবং কর্নেল প্যাশ-এর মাঝখানে চার-পাঁচটি ধাপ। ওর ‘বস’ কর্নেল ল্যান্সডেলকেই কখনও যুদ্ধসচিবের মুখোমুখি হতে হয়নি। ওয়্যর-সেক্রেটারির অধীনে আছেন চিফ-অফ-স্টাফ জেনারেল জর্জ মার্শাল। প্রয়োজনে বরং তিনিই ডেকে পাঠাতেন এফ. বি. আই.-য়ের প্রধান কর্মকর্তাকে, অর্থাৎ কর্নেল ল্যান্সডেল-এর ‘বস’কে। তার নামটা আজও জানে না প্যাশ। চোখেও দেখেনি কোনোদিন। ঈশ্বরকে যেমন চোখে দেখা যায় না, এক-এক দেশে তার এক-এক অভিধা–এফ. বি. আই.-য়ের প্রধান কর্মকর্তাও যেন অনেকটা সেইরকম। সবাই জানে তিনি আছেন। ব্যস, ওইটুকুই। এভাবেই যুদ্ধমন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষিত হত গোয়েন্দাবাহিনীর। আজ স্বয়ং যুদ্ধসচিবের এডিকং ওকে টেলিফোন করায় তাই একটু বিচলিত হয়ে পড়েছিল কর্নেল প্যাশ। ব্যস্ত হয়ে বলেছিল, আপনি ঠিক শুনেছেন তো? আমাকেই যেতে বলেছেন? ব্যক্তিগতভাবে?

-হ্যাঁ, আপনাকেই। ঠিক দুটোর সময়।

–যুদ্ধসচিব নিজে ডেকেছেন?

–হ্যাঁ, আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না?

কর্নেল প্যাশ তৎক্ষণাৎ টেলিফোন করেছিল তার উপরওয়ালার কাছে; কিন্তু কর্নেল ল্যান্সডেলকে ধরতে পারেনি তার অফিসে। অগত্যা গাড়িটা বার করে চলে এসেছিল যুদ্ধমন্ত্রকে। দুটো বাজার আর বাকিও ছিল না বিশেষ।

চওড়া সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসতেই দেখা হয়ে গেল কর্নেল ল্যান্সডেল-এর সঙ্গে। ধড়ে প্রাণ আসে প্যাশ-এর। বলে, আরে, এই তো আপনি এখানে! আপনার অফিসে ফোন করে

-জানি। রেডিও-টেলিফোনে ওরা আমাকে জানিয়ে দিয়েছিল।

–কিন্তু কী ব্যাপার? হঠাৎ আপনাকে আর আমাকে—

না! আরও কয়েকজন আসছেন। এবং আসছেন মিস্টার ‘এক্স’!

ফেডারেল ব্যুরো অফ ইন্টেলিজেন্সের সর্বময় অজ্ঞাত বড়কর্তার অভিধা হচ্ছে ‘চিফ’। জনান্তিকে অফিসারেরা বলত মিস্টার ‘এক্স’। সমীকরণের অজ্ঞাত রহস্য!

লিফট বেয়ে উপরে উঠতে উঠতে প্যাশ ভাবছিল–আজ তাহলে চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হয়ে যাবে। নামটা না জানা যাক, চাক্ষুষ দেখা যাবে তাকে। কিন্তু ব্যাপারটা কী?

পঞ্চমতলে যুদ্ধসচিবের দফতর। লিফটের খাঁচা থেকে বার হওয়া মাত্র ওদের কাছে এগিয়ে আসে একজন সিকিউরিটি অফিসার। হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলে, কর্নেল প্যাশ এবং কর্নেল ল্যান্সডেল নিশ্চয়! আসুন আমার সঙ্গে। এই দিকে।

***

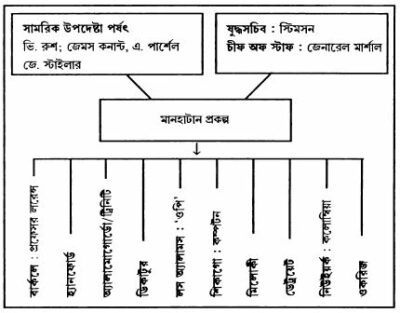

প্রকাণ্ড কনফারেন্স রুম। এ-ঘরে একাধিক যুগান্তকারী অধিবেশন হয়েছে এককালে। টেবিলটায় বিশ-পঁচিশজন অনায়াসে বসতে পারে। বর্তমানে বসেছেন আটজন। কর্নেল প্যাশ ও ল্যান্সডেল, এফ. বি. আই.-য়ের চিফ, যুদ্ধমন্ত্রকের চিফ-অফ-স্টাফ জেনারেল মার্শাল, যুদ্ধনীতি পরিষদের দুজন ধুরন্ধর রাজনীতিক–ভ্যানিভার বুশ এবং জেমস্ কনান্ট। এছাড়া ছিলেন অ্যাটম-বোমা প্রকল্পের সর্বময় সামরিক কর্তা জেনারেল লেসলি গ্রোভস্ এবং ওপেনহাইমার। যুদ্ধ চলাকালে এ প্রকল্পের ছদ্মনাম ছিল : ম্যানহাটান প্রজেক্ট। তার অসামরিক সর্বময় কর্তা ছিলেন মার্কিন বৈজ্ঞানিক ডক্টর রবার্ট ওপেনহাইমার–যুদ্ধান্তে যাঁর নাম হয়েছিল ‘অ্যাটম-বোমার জনক’। জেনারেল গ্রোভসস্ ছিলেন তার সামরিক কর্তা। অ্যাটম-বোমার সাফল্যে এই গ্রোভস্ আর ওপেনহাইমার রাতারাতি জাতীয় বীরে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছেন! সহস্রাধিক বৈজ্ঞানিকের ছ বছরের পরিশ্রমের বৃকোদরভাগ যেন ভাগ করে নিতে চান ওই দুজনে।

কাঁটায় কাঁটায় দুটোর সময় পিছনের দ্বার দিয়ে প্রবেশ করলেন সমরসচিব স্টিমসন। সকলেই উঠে দাঁড়ায়। আসন গ্রহণ করে স্টিমসন সরাসরি কাজের কথায় এলেন : জেন্টলমেন। বুঝতেই পারছেন অত্যন্ত জরুরি একটা প্রয়োজনে আপনাদের এখানে আসতে বলেছি। সমস্যাটা কী এবং কীভাবে তার সমাধান সম্ভব সে কথা আপনাদের এখনই বুঝিয়ে বলবেন এফ. বি. আই. চিফ। আমি শুধু ভূমিকা হিসাবে দু-একটি কথা বলতে চাই। প্রথমেই জানিয়ে রাখছি : আপনাদের সমস্ত সাবধানতা সত্ত্বেও ম্যানহাটান-প্রকল্পের মূল তত্ত্ব রাশিয়ান গুপ্তবাহিনী পাচার করে নিয়ে গিয়েছে! হ্যাঁ, এতক্ষণে মস্কোতে রাশান নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্টের দল হয়তো হাতে-কলমে অ্যাটম-বোমা বানাতে শুরু করেও দিয়েছে!

বৃদ্ধ সমরসচিব থামলেন। প্রয়োজন ছিল। সংবাদটা পরিপাক করতে সময় লাগবে সকলের! কর্নেল প্যাশ-এর মনে পর পর উদয় হল কতকগুলি ভৌগোলিক নাম-ট্রিনিটি : হিরোশিমা : নাগাসাকি–নিউইয়র্ক : শিকাগো : ওয়াশিংটন …

না, না, এসব কী ভাবছে সে পাগলের মতো! সম্বিত ফিরে পেল যুদ্ধসচিবের কণ্ঠস্বরে : হ্যাঁ, এ বিষয়ে আজ আর সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। আজ সকালেই প্রেসিডেন্ট একটি গোপন পত্র পেয়েছেন কানাডা থেকে। চিঠিখানা আমি খুঁটিয়ে পড়েছি। আমাদের এফ. বি. আই. চিফও পড়েছেন। তা থেকে আমাদের দুজনেরই ধারণা হয়েছে বিশ্বাসঘাতক নিঃসন্দেহে একজন বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক! হয়তো নোবেল-লরিয়েট! আমি শুধু বলতে চাই–অপরাধের হিমালয়ান্তিক গুরুত্ব অনুসারে আমরা দয়া করে ছেড়ে কথা বলব না, বলতে পারি না; কিন্তু আপনারা দয়া করে দেখবেন বিশ্ববরেণ্য কোনো বৈজ্ঞানিককে যেন এ নিয়ে অহেতুক লাঞ্ছনা ভোগ করতে না হয়। প্রেসিডেন্টের মত–এবং আমিও তার সঙ্গে একমত–ওই বিশ্বাসঘাতক বৈজ্ঞানিক বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় অপরাধটা করেছে! আমি প্রেসিডেন্টকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি–যেমন করেই হোক, ওই বিশ্বাসঘাতককে আমরা খুঁজে বার করব। আপনাদের কর্মদক্ষতায় আমার অগাধ বিশ্বাস।

এফ.বি. আই.-চিফের দিকে ফিরে এবার বললেন, প্লিজ প্রসীড!

যন্ত্রচালিতের মতো শিরশ্চালন করলেন চিফ। তার এ্যাটাচি-কেস থেকে একটা মোটা খাম বার করে টেবিলের ওপর রাখলেন। বললেন : সংবাদটা আমরা জেনেছি কানাডার প্রধানমন্ত্রী ম্যাকেঞ্জি কিং-এর একটি ব্যক্তিগত পত্র থেকে। তারিখ গতকালের। চিঠিখানা প্রেসিডেন্ট পেয়েছেন আজ সকালে। চিঠির সঙ্গে আছে কানাডা গুপ্তচর বাহিনীর প্রধানের একটি প্রাথমিক রিপোর্ট এবং রাশিয়ান-এম্বাসির খানকয়েক গোপন চিঠির ফটোস্টাট কপি।

শেষোক্ত জিনিসটা হস্তগত হয়েছে এইভাবে : গত ছয়ই সেপ্টেম্বর, অর্থাৎ আজ থেকে মাত্র নয় দিন আগে, অটোয়ায় অবস্থিত রাশিয়ান এম্বাসির একজন কর্মী ঈগর গোজেঙ্কো কানাডা-পুলিসের কাছে আত্মসমর্পণ করতে চায়। গোজেঙ্কোর বয়স ছাব্বিশ, কানাডায় রাশিয়ান দূতাবাসে সে তিন বছর ধরে কাজ করছে। একটি কানাডিয়ান মেয়েকে সে ভালবাসে এবং তাকে বিবাহ করতে চায়। রাশিয়ান এম্বাসি তাকে সে অনুমতি দেয়নি। গোজেঙ্কো গোপনে মেয়েটিকে বিবাহ করে, তার একটি সন্তানও হয়। খবরটা রাশিয়ান গুপ্তচরবাহিনী জানতে পারে। গোজেঙ্কো মনে করেছিল তার জীবন বিপন্ন। বস্তুত তার ফ্ল্যাটে পাঁচই রাত্রে গুপ্তঘাতক হানা দেয়। কোনক্রমে পালিয়ে এসে গোজেঙ্কো কানাডা-পুলিসের কাছে আশ্রয়ভিক্ষা করে। যেহেতু রাশিয়া আমাদের মিত্রপক্ষ তাই কানাডার পুলিস-প্রধান তাকে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করেন। মরিয়া হয়ে গোজেঙ্কো সরাসরি ম্যাকেঞ্জি কিং-এর সঙ্গে দেখা করে এবং তার হাতে তুলে দেয় ওই গোপন নথি! এরপর বাধ্য হয়ে তাকে আশ্রয় দেওয়া হয়। ওই গোপন নথিপত্র থেকে জানা যাচ্ছে, রাশিয়ান গুপ্তচর বাহিনী দীর্ঘ তিন চার বছর ধরে এই ফমূলা সংগ্রহের চেষ্টা করেছে এবং অতি সম্প্রতি–গত মাসে–তাদের সে চেষ্টা সাফল্য লাভ করেছে।

রিপোর্ট পড়ে আমি এই কয়টি সিদ্ধান্তে এসেছি :

প্রথমত : অ্যাটম-বোমা তৈরির যাবতীয় তথ্য অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। আকারে সেটি ফুলস্ক্যাপ কাগজের আট পাতা। তাতে একাধিক স্কেচ আঁকা ছিল এবং গাণিতিক অথবা রাসায়নিক সূত্রে ঠাসা ছিল। সমস্ত নথিটাকে মাইক্রোফিলমে সংক্ষিপ্ত করা হয় এবং একটি সিগারেটের প্যাকেটে হস্তান্তরিত করা হয়। এ থেকে সিদ্ধান্ত করা যায়, বিশ্বাসঘাতক একজন অতি উচ্চমানের পদার্থবিজ্ঞানী, তিনি সম্পূর্ণ বিষয়টা জেনেছেন, বুঝেছেন এবং সবচেয়ে বড় কথা–তার চুম্বকসার প্রণয়ন করেছেন। আমি এ নিয়ে ডক্টর ওপেনহাইমারের সঙ্গে কথা বলেছি। তার মতে সহস্রাধিক বৈজ্ঞানিকের ছ বছরের সাধনাকে আটখানি পৃষ্ঠায় যিনি সংক্ষেপিত করতে পারেন তিনি একটি দুর্লভ প্রতিভা!

দ্বিতীয়ত : জানা গিয়েছে, বিশ্বাসঘাতক একক প্রচেষ্টায় সবকিছু করেছে। ফলে সে শুধু পরমাণু বিজ্ঞান আর গণিতই নয়, ফটোগ্রাফি এবং মাইক্রোফিলম প্রস্তুতিপর্বও জানে!

তৃতীয়ত : বিশ্বাসঘাতক ইংরাজ অথবা আমেরিকান নয়। তার ছদ্মনাম ছিল ডেক্সটার।

চতুর্থত : মাইক্রোফিলমখানা 11.8.45 তারিখের সন্ধ্যায় হস্তান্তরিত হয়। তারিখটা নিশ্চয়ই মনে আছে আপনাদের। ওইদিন জাপান আত্মসমর্পণ করে। গুপ্তবার্তাটা যে লোক গ্রহণ করে সে হয় আমেরিকান, নয় ইংরেজ। তার ছদ্মনাম ছিল রেমন্ড।

এ-ছাড়া আর কোনো তথ্য এ পর্যন্ত জানা যায়নি। এনি কোয়েশ্চেন?

জেনারেল মার্শাল বললেন, ডেক্সটার যে মার্কিন বা ইংরেজ নয়, এ সিদ্ধান্তে কেমন করে এলেন?

চিফ বললেন, রাশিয়ান এম্বাসিকে ক্রেমলিন নির্দেশ দিচ্ছে, যেহেতু ডেক্সটারের মাতৃভাষা ইংরাজি নয়, তাই সে যেন প্রকাশ্যে রেমন্ডের সঙ্গে বাক্যালাপ না করে। তার উচ্চারণ শুনে লোকে বুঝতে পারবে সে বিদেশি। এ থেকে আমার অনুমান-ডেক্সটারের যেটা মাতৃভাষা, যে ভাষায় সে অনর্গল কথা বলতে পারে, সেটা জানা ছিল না রেমন্ডের।

–আই সী!

উপদেষ্টা-পরিষদের সদস্য জেমস্ কনান্ট এবার প্রশ্ন করেন, জেনারেল গ্রোভসস, আপনি বলতে পারেন ম্যানহাটান প্রজেক্টে যে-কজন বিদেশি বৈজ্ঞানিক কাজ করেছেন তাদের মধ্যে কতজনের পক্ষে এ-কাজ করা সম্ভবপর?

জেনারেল গ্রোভসস্ তৎক্ষণাৎ জবাব দেন, এ প্রশ্নের জবাব আমার চেয়ে ডক্টর ওপেনহাইমারই ভাল দিতে পারবেন–কারণ তিনি ওইসব বৈজ্ঞানিকদের আরও ঘনিষ্ঠভাবে চেনেন, তাছড়া কাজটা যে কতখানি শক্ত তাও তিনি আমার চেয়ে ভাল বুঝতে পারবেন।

ডক্টর ওপেনহাইমার একটু ইতস্তত করে বলেন, ম্যানহাটান-প্রকল্পে কয়েকশত ওই জাতের বিদেশি কাজ করেছেন; কিন্তু তাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক পদার্থবিজ্ঞানীকে আমরা প্রতিটি বিভাগে ঢুকবার অনুমতি দিয়েছিলাম। ফলে তারা নিজ নিজ বিভাগের সংবাদই রাখতেন। সব বিভাগের সব কথা জানতে পারেননি। আপনারা জানেন, ম্যানহাটান প্রকল্পের অন্তত দশটি প্রধান শাখা তিন-চার হাজার মাইল দূরত্বে ছড়ানো ছিল। এমন একটি রিপোর্ট তৈরি করতে হলে ওই দশটি কেন্দ্রের অন্তত সাতটির খবর তাকে জানতে হয়েছে–সেই সাতটি কেন্দ্র হচ্ছে–কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, বার্কলে, হানফোর্ড, শিকাগো, ওক রিজ, ডেট্রয়েট এবং লস এ্যালামস। এমন ব্যাপক জ্ঞান সংগ্রহ করতে পেরেছেন মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র, ধরুন দশ-পনেরো জন। তার বেশি কখনই নয়।

–আপনি কি দয়া করে সেই দশ-পনেরো জনের নাম আমাদের জানাবেন?

–জানাতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু তার পূর্বে আমি বলে রাখতে চাই কোনো সন্দেহের বশবর্তী হয়ে আমি কিন্তু কারও নাম বলছি না। এঁদের প্রত্যেককেই আমি বৈজ্ঞানিক হিসাবে শ্রদ্ধা করি এবং বিশ্বাসভাজন বলে মনে করি। এটা নিছক ‘অ্যাকাডেমিক ডিস্কাশান’–অর্থাৎ আমি উচ্চারণ করছি সেই কয়েকজন বিদেশি বৈজ্ঞানিকদের নাম, যাঁরা ইচ্ছা করলে এমন একটি গোপন নথি প্রস্তুত করবার ক্ষমতা রাখেন। অর্থাৎ কোন্ কোন্ বিদেশি বৈজ্ঞানিকের জ্ঞান ওই উচ্চস্তরে পৌঁছাতে পারে–আর কিছু নয়।

–নিশ্চয়। আমরা বুঝেছি, এ কোন অ্যাসপার্শান নয়। বলুন?

-হাঙ্গেরিয়ান পদার্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে আছেন তিনজন–ফন নয়ম্যান, ৎজিলাৰ্ড এবং টেলার, রাশিয়ান দুজন–জর্জ ক্রিস্টিয়াকৌস্কি এবং রোবিনোভিচ, জার্মানির তিনজন- রিচার্ড ফাইনম্যান, হান্স বেথে, এবং জেমস্ ফ্রাঙ্ক। এছাড়া অস্ট্রিয়ান ভিক্টর ওয়াইস্কফ, ইটালির ফের্মি, ব্রিটিশ জেমস চ্যাডউইক এবং ডেনমার্কের নীলস বোহর। এই বারোজন!

বৃদ্ধ স্টিমসন দু-হাতে মাথা রেখে চোখ বুজে বসেছিলেন। তিনি যে ঘুমিয়ে পড়েননি তার প্রমাণ পাওয়া গেল যখন হঠাৎ তিনি আপনমনে বলে ওঠেন, ও গড! হোয়াট এ ম্যাগনিফিসেন্ট লিস্ট টু ফাইন্ড আউট এ ট্রেইটার!

ডক্টর ওপেনহাইমার সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলেন, বেগ য়োর পাৰ্ডন স্যার?

-বলছিলাম কি, ওই বারোজনের কত পার্সেন্ট নোবেল-লরিয়েট?

–প্রায় ফিফটি পার্সেন্ট স্যার! পাঁচজন!

–আপনি তো ওই সঙ্গে প্রফেসর আইনস্টাইনের নামটা করলেন না ডক্টর?

-না। তার কারণ, প্রফেসর আইনস্টাইন কোনদিন ম্যানহাটান-প্রজেক্টের কাঁটাতারের বেড়া পার হননি। না হলে ম্যানহাটান প্রকল্পের চুম্বকতত্ত্ব আটপাতার ভেতর সাজিয়ে দেবার ক্ষমতা আরও অনেকের কাছে। জার্মানির অন্তত পাঁচজন বৈজ্ঞানিক সে ক্ষমতার অধিকারী–প্রফেসর অটো হান, ম্যাক্স বর্ন, ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক, ওয়াইৎসেকার, অথবা হেইজেনবের্গ। হয়তো জাপানের প্রফেসার নিশিনাও পারেন।

–আই সী! বাই দ্য ওয়ে ডক্টর–এবার যে নামগুলি বললেন তার কত পার্সেন্ট নোক্ল-লরিয়েট?

–এইট্টি পারসেন্ট! এই পাঁচজন জার্মান বৈজ্ঞানিকদের ভিতর চারজনই নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন স্যার।

বৃদ্ধ নিঃশব্দে শুধু মাথা নাড়লেন। আবার চোখ দুটি বুজে গেল তার।

–এনি মোর কোয়েশ্চেন? প্রশ্ন করেন চিফ।

হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় কর্নেল প্যাশ। সর্বকনিষ্ঠ সে-বয়সে এবং পদমর্যাদায়। বলে, মাফ করবেন, কিন্তু রিপোর্টের ওই লাইনটা তো’রেড-হেরিং’ও হতে পারে?

-কোন লাইনটা? আর ‘রেড-হেরিং’ বলতে?

-ওই যে বলা হয়েছে ডেক্সটারের মাতৃভাষা ইংরাজি নয়, ওটা হয়তো ওরা ইচ্ছে করেই লিখেছে। ভেবেছে, যদি কখনও ওই দলিলটা আমাদের হাতে পড়ে তবে আমরা কোনোদিনই আর প্রকৃত অপরাধীকে খুঁজে পাবে না।

কেউ কোনো জবাব দেয় না। এমনটা আদৌ হতে পারে কিনা সবাই তা ভাবছে।

জেনারেল মার্শাল বলেন, এমন কথা হঠাৎ মনে হল কেন তোমার? তুমি কি ওই বারোজনের সঙ্গে কোনো ইংরেজ বা আমেরিকানের নাম যুক্ত করতে চাইছ?

– নো নো স্যার। নট এক্সাক্টলি দ্যাট!–সলজ্জে বলে কর্নেল প্যাশ।

বৃদ্ধ সমরসচিব আবার চোখ খুললেন। বললেন, ইয়ংম্যান, তোমার কথার মধ্যে কিন্তু একটা ইঙ্গিত ছিল! তাছাড়া এই বারোজনের লিস্টটাও কেমন যেন অসম্পূর্ণ মনে হচ্ছে আমার কাছে। বাইবেলের নির্দেশ তা নয়! তুমি আর কিছু বলবে?

দৃঢ়স্বরে মাথা নাড়ে প্যাশ : নো স্যার। আই…আই উইথড্র!

বিড়ম্বনার চূড়ান্ত।

***

ঘর থেকে বেরিয়ে নিচে নেমে এসে কর্নেল ল্যান্সডেল বলে, তুমি বেমক্কা অমন একটা কথা বলে বসলে কেন হে?

পুনরায় লাল হয়ে ওঠে প্যাশ। বলে, কী জানি! ও কথা বলা বোধহয় বোকামিই হয়েছে আমার।

-তা হয়েছে। এসব জায়গায় ভেবেচিন্তে কথা বলতে হয়।

ওরা ধীরপদে এগিয়ে আসে পার্কিং জোন-এর কাছে। প্যাশ গাড়িতে উঠতে যাবে হঠাৎ একটি অফিসার এসে বলে, এক্সকিউজ মি আপনাকে আবার উপরে ডাকছেন।

–কে ডাকছেন?–চমকে ওঠে কর্নেল প্যাশ।

–যুদ্ধসচিব।

ততক্ষণে কর্নেল ল্যান্সডেলও চলে গেছে। এ কী যন্ত্রণা! আবার কেন? বাধ্য হয়ে আবার ফিরে আসতে হল। সেই ঘরেই। ঘর এখন প্রায় শূন্য। বসে আছেন শুধু দুজন। যুদ্ধসচিব স্টিমসন এবং এফ. বি. আই. চিফ! সসম্ভ্রমে অভিবাদন করল কর্নেল প্যাশ।

–টেক ইয়োর সীট প্লিজ–বললেন বৃদ্ধ।

উপবেশন তো নয়, চেয়ারের গর্ভে আত্মসমর্পণ করল প্যাশ।

চিফ বললেন, এবারে বল। হঠাৎ ও কথা মনে হল কেন তোমার?

–আমি…মানে, আমার স্যার ও-কথা বলা বোধহয় ঠিক হয়নি!

–বি ক্যানডিড কর্নেল। ডক্টর ওপেনহাইমার যদি নীলস বোহর, হ্যান্স বেথের নাম বলতে পারেন, তবে তুমিই বা এত ইতস্তত করছ কেন? কোনো ইংরাজি-ভাষীর নাম কি মনে পড়েছিল তোমার?

হঠাৎ পূর্ণদৃষ্টিতে প্যাশ তাকিয়ে দেখল ওই অজ্ঞাতনামা লোকটির দিকে। ওর চিফ-এর দিকে। গম্ভীরভাবে বলল, ইয়েস স্যার।

–কী নাম তার?

–ডক্টর রবার্ট জে. ওপেনহাইমার!

চিফ একবার অপাঙ্গে তাকিয়ে দেখলেন যুদ্ধসচিবের দিকে। বৃদ্ধ নির্বিকার।

-তুমি এবার যেতে পার–বললেন চিফ। ক

র্নেল প্যাশ পুনরায় অভিবাদন জানিয়ে বেরিয়ে আসে।

বৃদ্ধ যুদ্ধসচিব এতক্ষণে চিফের দিকে ফিরে বললেন : থ্যাঙ্ক গড! দ্যাট ম্যাড গাই ডিডন্ট মেনশন মাই নেম, অর দ্যাট অফ হ্যারি ট্রুম্যান!

***

পরদিন সকালে জেনারেল গ্রোভসস্ নিজেই এলেন যুদ্ধসচিবের দফতরে। একখানি ফাইল বৃদ্ধের সামনে মেলে ধরে বললেন, পয়েন্টস্ অফ রেফারেন্সগুলি একটু দেখে দিন।

–কিসের পয়েন্টস?

–এ্যাটমিক-এনার্জি এম্পায়োনেজ ব্যাপারে আমরা এফ. বি. আই.কে কোন্ কোন্ বিষয়ে তদন্ত করে দেখতে বলব।

পড়ে যান, শুনি।

–প্রথমত-ম্যানহাটান এঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্ট থেকে আদৌ কোনো গোপন তথ্য বেরিয়ে গেছে কিনা। গিয়ে থাকলে, কতদূর খবর পাচার হয়েছে? দ্বিতীয়ত কে বা কে-কে এই বিশ্বাসঘাতকতা করেছে? তৃতীয়ত-কানাডার প্রধানমন্ত্রীর পত্রের যাথার্থ্য। চতুর্থত, বিশ্বাসঘাতক কী পরিমাণ উৎকোচ গ্রহণ করেছে? এবং, পঞ্চমত, কোন্ বিদেশি সরকার এই গুপ্তচরবৃত্তিতে উৎসাহ জুগিয়েছে?

–আমার তো মনে হয় ঠিকই আছে।

কাগজখানিতে অনুমোদনসূচক সই করে ফেরত দিলেন যুদ্ধসচিব। তারপর বললেন, বাই দ্য ওয়ে জেনারেল, কাল ওই ম্যাড গাই যে কথাটা বলেছিল সে বিষয়ে আপনার কী ধারণা? কোনো ইংরাজ বা আমেরিকান কি ডেক্সটারের ভূমিকায় নামতে পারে?

–অসম্ভব নয় স্যার। হয়তো সত্যিই ওই লাইনটা একটা ‘রেড-হেরিং। ডেক্সটারের মাতৃভাষা ইংরাজিই–আমাদের বিপথে চালিত করার জন্য ওই পংক্তিটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে লেখা হয়েছে।

তার মানে দাঁড়াচ্ছে–কাল আমরা যে বারোজনের তালিকা নিয়ে আলোচনা করছিলাম আসল অপরাধী তার ভিতর নাও থাকতে পারে?

–ওই অনুমান সত্য হলে তাও সম্ভব স্যার।

-একটা কথা। ম্যানহাটান-প্রজেক্টে যেসব প্রথম শ্রেণির অসামরিক বৈজ্ঞানিকদের নিযুক্ত করা হয়েছিল, তাদের নিয়োগের পূর্বে প্রতিটি ক্ষেত্রেই তো এফ. বি. আই.-কে দিয়ে সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স করানো হয়েছে?

–নিশ্চয়!

–ওই বারোজনের মধ্যে এমন কেউ কি আছেন যাঁর ক্লিয়ারেন্স দিতে এফ. বি. আই. আপত্তি জানায়?

–না। আমি কাল রাত্রেই অফিসে ফিরে ওই বারোজনের ব্যক্তিগত ফাইল খুঁটিয়ে দেখেছি। প্রত্যেকেরই সিকিউরিটি-ক্লিয়ারেন্স আছে।

-ধন্যবাদ!

জেনারেল গ্রোভসস্ কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে আসছিলেন। হঠাৎ কী মনে করে থেমে পড়েন। বলেন, একটা কথা স্যার। কথাটা স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই এ-সময়ে বলে রাখতে চাই, যদিও আপনি এ প্রশ্ন করেননি

-ইয়েস জেনারেল?

–ওই বারোজনের ক্লিয়ারেন্স সম্বন্ধে আপত্তিকর কিছু না থাকলেও তার বাইরে একজন টপ-র্যাঙ্কিং বৈজ্ঞানিক আছেন, যিনি প্রতিটি প্রজেক্টের ভিতরে গিয়েছেন এবং গোপনতম সংবাদ জেনেছেন–যাঁর ক্লিয়ারেন্স এফ. বি. আই. দেয়নি

-ইস ইট? কার কথা বলছেন আপনি?

–ডক্টর আর. জে. ওপেনহাইমার!

বৃদ্ধের ভ্রূযুগলে ফুটে উঠল কুঞ্চন। কাঁচের কাগজচাপাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন, স্ট্রেঞ্জ! এফ. বি. আই.-য়ের ক্লিয়ারেন্স ছাড়া কেমন করে তাকে ওই সর্বোচ্চ পদে বসানো হল?

-এফ. বি. আই. য়ের ক্লিয়ারেন্স ছাড়াই তাকে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছিল। যিনি দেন, তিনি ওই বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। প্লেনিপোটেনশিয়াল মিলিটারি অথরিটি।

–আই সী! তিনি কে, জানতে পারি?

–আমি নিজেই স্যার!

–হু!

বৃদ্ধ আবার চুপ করে যান। জেনারেল গ্রোভসস নীরবে অপেক্ষা করেন। বৃদ্ধ পুনরায় বলেন, সেক্ষেত্রে দয়া করে একবার ডক্টর ওপেনহাইমারের পার্সোনাল ফাইলটা আমাকে পাঠিয়ে দেবেন?

নিশ্চয়ই দেব, স্যার!

বিদায় নিয়ে চলে আসছিলেন জেনারেল গ্রোভসস, হঠাৎ পিছন থেকে তাকে আবার ডাকলেন যুদ্ধসচিব : আই সে জেনারেল, অমার মনে হয় পয়েন্টস্ অফ রেফারেন্সের ওই চার-নম্বর আইটেমটা নিষ্প্রয়োজন। ওটা আমাদের জানা আছে।

চমকে ওঠেন গ্রোভস। বলেন, বিশ্বাসঘাতক কী পরিমাণ অর্থ উৎকোচ হিসাবে, পেয়েছিল তা আপনার জানা আছে স্যার?

–আই থিংক সো। একটু অঙ্ক কষতে হবে। ত্রিশ ‘ডুকাট’ উনিশ শ’ বছর ফিক্সড ডিপোজিটে রাখলে সুদে-আসলে কত রুবত্স হয় সেটা হিসাব করে বার। করা শক্ত নয়! বারোজন নয়, এখন তো আমরা তেরোজনের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করছি!

জেনারেল গ্রোভসসও খ্রিস্টান, কিন্তু তিনি নিতান্তই সামরিক অফিসার। এ উক্তির তাৎপর্য ধরতে পারেন না। বৃদ্ধ কিন্তু ততক্ষণে কাগজপত্রের মধ্যে ডুবে গিয়েছেন।

৩. কী ১-৫

০১.

পাঠক আমাকে মাফ করবেন। এ পর্যন্ত পড়ে যদি আপনার ধারণা হয়ে থাকে যে, আমি একটি জবর গোয়েন্দা-কাহিনি কেঁদে ফেলেছি, তাহলে আমি নাচার। আজ্ঞে না! এটি আদৌ গোয়েন্দা-গল্প নয়। এ-কাহিনির আদ্যন্ত বাস্তব। যে বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক ওই গোপন তথ্য রাশিয়ায় পাচার করে দেন তার নাম, ধাম, তার বিচারের বিবরণ ইত্যাদি একদিন ও-সব দেশে সাড়ম্বরে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছিল। হয়তো আপনাদেরও নজরে পড়েছে তা। অপরাধীটির পরিচয় যখন আগেভাবেই সবাই জেনে বসে আছেন তখন এটা গোয়েন্দা-গল্প হবে কোন হিসাবে?

হ্যারি ট্রুমানের সঙ্গে আমি একমত : মানব সভ্যতার ইতিহাসে এতবড় গুপ্তচরবৃত্তির নজির আর নেই। কিন্তু তাই বলে প্রবীণ যুদ্ধসচিবের সঙ্গে আমি আদৌ একমত নই–এই গুপ্তচরবৃত্তির আর্থিক মূল্যমান দু-হাজার বছরে সুদে-আসলে ‘ত্রিশ ডুকাট যত রুবলস’ হয় ততখানি মোটেই নয়। অনেক আঁকজোক করে আমি যে ইকোয়েশানটা পেয়েছি তা x(x—10^9) = 0! সুধীজনমাত্রেই বুঝবেন তার অর্থ হতে পারে দু-জাতের– কোয়াড্রাটিক ইকোয়েশানটার দুটো ‘রূট’। এক হিসাবে এ গুপ্তচরবৃত্তির আর্থিক মূল্যমান = বিলিয়ন ডলার! টেন-দু দি পাওয়ার নাইন ডলার্স! প্রায় সাড়ে সাত হাজার কোটি টাকা!

দ্বিতীয় হিসাবে এর মূল্যবান স্রেফ : শূন্য!

আপনি কোন্ অঙ্কফলটা মেনে নেন তা আমি সকৌতুকে লক্ষ্য করব।

প্রথমে বলি–ওই বিলিয়ন ডলারের হিসাবটা কেমন করে পেলাম।

সে হিসাবটা বুঝতে হলে প্রথমেই জানতে হবে ‘অ্যাটম’ বা পরমাণু জিনিসটা কী। তার পরের ধাপ–সেই পরমাণু থেকে কেমন করে পারমাণবিক বোমা’ বানানো হল। সে প্রায় অর্ধশতাব্দীর ইতিহাস।

গ্রিক দার্শনিক ডেমোক্রিটাস থেকে শুরু করে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় তেইশ শতাব্দী ধরে পণ্ডিতদের ধারণা ছিল, প্রতিটি মৌল পদার্থের পরমাণু নিরেট, অবিভাজ্য এবং অপরিবর্তনশীল। যে-কোনো মৌল পদার্থের–ধরা যাক লোহা কিম্বা সোনাকে যদি আমরা টুকরো টুকরো করতে থাকি তবে এমন একটা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পর্যায়ে পৌঁছাব-বাস্তবে নয়, মানসিক ধারণায়–যখন তাকে আর ভাঙা যাবে না। সেটাই হচ্ছে লোহা বা সোনার পরমাণু–সেটা অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু নিরেট, একটা মার্বেলের গুলির মত–তাতে আছে ওই লোহা বা সোনার মৌল ধর্ম।

পরমাণু যে নিরেট নয় এ-কথার প্রথম ইঙ্গিত দিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি (1897) ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক স্যার জে. জে. টমসন (1856-1940)। কেমব্রিজের ক্যাভেন্ডিশ ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে তিনি বললেন যে, পরমাণু নিরেট নয়, তার ভিতর অন্তত দুটি অংশ আছে। মাঝখানে আছে কেন্দ্রস্থল বা নিউক্লিয়াস এবং বাইরের দিকে ঘূর্ণমান কিছু ইলেকট্রন। তাঁর শিষ্যস্থানীয় লর্ড রাদারফোর্ড (1871-1932) ওই একই ল্যাবরেটরিতে আবিষ্কার করলেন (199) কেন্দ্রস্থলের ‘প্রোটন এবং তার চোদ্দ বছর পরে (1932) রাদারফোর্ড-এরই শিষ্য জেমস্ চ্যাডউইক (1891-1974) একই গবেষণাগারে আবিষ্কার করলেন ‘নিউট্রন’। দিনেমার পণ্ডিত নীলস বোহর (1885-1962) বিভিন্ন পরমাণুর রূপরেখার সম্বন্ধে ধারণা দিলেন। এসব কথা আমরা পরে ধাপে ধাপে আবার আলোচনা করব। এখন মোদ্দা কথাটা বলে নিই, যাতে পরমাণুর আকৃতি সম্বন্ধে একটা সঠিক ধারণা করে নিতে পারি। যদিও সঠিক ধারণা করা অসম্ভব!

বিজ্ঞানীরা বললেন, পরমাণুর গঠন কেমন জানো? অনেকটা এই আমাদের সৌরজগতের মতো। মাঝখানে আছে সূর্যের প্রতীক পরমাণু নিউক্লিয়াস। তার দুটি অংশ। ধনাত্মক বিদ্যুৎবহ প্রোটন আর বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ নিউট্রন। গ্রহের মতো ইলেকট্রনগুলি ঋণাত্মক বিদ্যুৎ নিয়ে ওই কেন্দ্রস্থলের চারিদিকে ক্রমাগত পাক খাচ্ছে। ওঁরা আরও বললেন, প্রতিটি প্রোটনের ধনাত্মক বিদ্যুতের পরিমাণ প্রতিটি ইলেকট্রনের ঋণাত্মক বিদ্যুতের সমান। ফলে প্রতিটি পরমাণুতে প্রোটন আর ইলেকট্রন থাকবে সমান সংখ্যায়। ঘরে যতগুলি প্রোটন, বাইরে ততগুলি ইলেকট্রন। যেহেতু নিউট্রনে কোনো বিদ্যুৎ নেই তার সংখ্যা যতই হোক না কেন গোটা পরমাণুটা হচ্ছে ইলেকট্রোনিউট্রাল, অর্থাৎ বিদ্যুতের বিচারে নিরপেক্ষ। প্রতিটি মৌল পদার্থে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রোটন থাকবে–যেমন হাইড্রোজেন-এ একটি, হিলিয়ামে দুটি, কার্বনে ছয়টি, অক্সিজেন-এ আটটি–এভাবে বাড়তে বাড়তে সবচেয়ে ভারী মৌলপদার্থ ইউরেনিয়ামে 92টি। বলা বাহুল্য ওই ওই পরমাণুতে ওই ওই সংখ্যক ইলেকট্রনও থাকবে।

নিউট্রন কোথায় কত থাকবে তারও মোটামুটি নির্দেশ আছে; কিন্তু সে সংখ্যাটা সামান্য এদিক-ওদিকও হতে পারে। নাইট্রোজেনে আটটি নিউট্রনও থাকতে পারে আবার পাঁচটিও থাকতে পারে। ওরা দুজনেই নাইট্রোজেন–প্রথমটি কুলীন নাইট্রোজেন, দ্বিতীয়টি তার জ্ঞাতিভাই–নৈকষ্য-কুলীন নয়, তার আইসোটোপ। অনুরূপভাবে ইউরেনিয়ামে 92টি প্রোটন এবং 92টি ইলেকট্রন আছে, কিন্তু নিউট্রন কখনও থাকে 143টি, কখনও 146টি। নিউট্রন আর পোটন-সংখ্যাকে যোগ করে তাই একটাকে বলি ইউ-235 অপরটাকে ইউ-238। ওরা দুজনেই ইউরেনিয়ামের জ্ঞাতিভাই বা আইসোটোপ।

বেশ কথা, পরমাণু না হয় নিরেট নাই হল –সেটা অবিভাজ্য আর অপরিবর্তনশীল তো বটে? এ-বিষয়েও প্রথম খটকা লাগল 1919 সালে, রাদারফোর্ডের একটি পরীক্ষায়। কেমব্রিজের ওই ক্যাভেন্ডিশ ল্যাবরেটরিতেই উনি পরীক্ষা করছিলেন। একটা কাঁচের নলে নাইট্রোজেন গ্যাস ভরে তার উপর উনি দ্রুতগামী আলফা-পার্টিক-এর আঘাত হানছিলেন।

কিন্তু তাহলে এবার বলতে হয়, আলফা-পার্টিকল্স কাকে বলে?

টমসন-সাহেবের ইলেকট্রন আবিষ্কারের (1897) বছর দুই আগে (1895) জার্মানিতে রনৎজেনসাহেব (1845-1923) এক্স-রে আবিষ্কার করে বসলেন নিতান্ত দৈবক্রমে। সে গল্পটা অনেকেরই জানা। কাঁচের টিউবের ভিতর বিদ্যুৎ-প্রবাহের পরীক্ষা করছিলেন তিনি। হঠাৎ নজরে পড়ে, কালো কাগজে-মোড়ানো কিছু ফটোগ্রাফিক প্লেটে কুয়াশার মতো ছোপ পড়েছে। ব্যাপার কী! উনি বুঝলেন, এমন এক অদ্ভুত রশ্মির সন্ধান উনি পেয়েছেন যার ভেদশক্তি সাধারণ আলোকরশ্মির চেয়ে বেশি। উনি তার নাম দিলেন–অজ্ঞাত-রশ্মি বা ‘এক্স-রে’। সেই ‘এক্স-রে’ আজ কীভাবে কাজে লাগে তা সকলেরই জানা।

***

রনৎজেন-সাহেবের ওই আবিষ্কারের বছরখানেক পরে (1896) ফরাসি বৈজ্ঞানিক বেকরেল (1820-1891) ওই-জাতের একটি পরীক্ষা করেছিলেন। উনি পরীক্ষা করেছিলেন ‘গুরুতম’ মৌল পদার্থ ইউরেনিয়াম নিয়ে। উনি দেখলেন, সূর্যালোকে ওই ইউরেনিয়াম টুকরো থেকে অদ্ভুত একজাতের রশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। উনি প্রথমে ভেবেছিলেন এ-বুঝি এক্স-রেরই কাণ্ডকারখানা। কিন্তু পরে দেখলেন, বিদ্যুৎ-প্রবাহ বন্ধ থাকলেও এবং সূর্যালোক ব্যতিরেকেও রশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছে ওই ইউরেনিয়াম থেকে। এটা যে কেন হচ্ছে তা ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি তিনি। এই রশ্মি-বিকিরণের নাম দেওয়া হল ‘রেডিয়েশান’।

এ-সম্বন্ধে গবেষণা করে জগৎ-বিখ্যাত হলেন কুরি-দম্পতি। ফরাসি বৈজ্ঞানিক পিয়ের কুরি (1859-1006) আর তাঁর স্ত্রী মাদাম কুরি (1867-1934)। পিয়ের ছিলেন পারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। মারি কুরির আদি নিবাস পোল্যান্ডে–ফ্রান্সে এসেছিলেন ডিগ্রি নিতে। সেখানেই উভয়ের পরিচয়, প্রণয় ও পরিণয়। ওঁরা দুজনে এক টন মতো আকরিক ইউরেনিয়াম নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন; কিন্তু একটা জিনিস কিছুতেই বুঝতে পারছিলেন না। এক টন আকরিক ইউরেনিয়ামে কতটা ইউরেনিয়াম আছে তা ওঁদের জানা। সে-হিসাবে রেডিয়েশানের পরিমাণ কতটা হওয়া উচিত তাও হিসাব কষে বার করেছেন। অথচ দেখা যাচ্ছে বাস্তবে রেডিয়েশানের পরিমাণ অনেক, অনেক বেশি। ওঁদের ধারণা হল ওই আকরিক ইউরেনিয়াম-নমুনায় ইউরেনিয়াম ছাড়া আরও কোনো অজ্ঞাত মৌল পদার্থ আছে, যার রেডিয়েশানের পরিমাণ আরও বেশি। এভাবে খুঁজতে খুঁজতে ওঁরা আবিষ্কার করলেন ‘রেডিয়াম। শুধু রেডিয়াম নয়, আরও অনেকগুলি ‘রেডিও-অ্যাকটিভ’ মৌল পদার্থ আবিষ্কৃত হল, যেমন পোলোনিয়াম, রেডন, থোরিয়াম ইত্যাদি।

***

কিন্তু এই রেডিও-অ্যাকটিভিটি ব্যাপারটা কী? সেটা নিয়ে গবেষণা করতে বসলেন কেমব্রিজ বিজ্ঞানাগারের প্রফেসর আর্নেস্ট রাদারফোর্ড। আদি বাড়ি নিউজিল্যান্ডে। কেমব্রিজে এসেছিলেন গবেষণা করতে। উনি দেখলেন, বাইরের কোনো কারণ ছাড়াই কোনো অজ্ঞাত আভ্যন্তরিক তাগিদে রেডিও-অ্যাকটিভ মৌল-পদার্থগুলি ক্রমাগত শক্তি বিকিরণ করে চলেছে। শুধু তাই নয়, শক্তি বিকিরণ করতে করতে আপনা-আপনি তারা রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। ধরুন রেডিয়াম। রেডিয়ামের পারমাণবিক ওজন 226। অর্থাৎ হাইড্রোজেন-পরমাণুর তুলনায় সেটা 226 গুণ ভারী। এই রেডিয়াম শক্তি বিকিরণ করতে করতে ক্রমশ পরিণত হচ্ছে রেডন-এ, যার পারমাণবিক ওজন 222। সেখানেই থামছে না কিন্তু। যে-হেতু ‘রেডন’ নিজেও রেডিও-অ্যাকটিভ, তাই তা থেকে জন্ম নিচ্ছে আরও হালকা কোনো বস্তু। এভাবে শেষ পর্যন্ত এসে থামছে ‘লেড’-এ, অর্থাৎ সীসায়, যার পারমাণবিক ওজন হচ্ছে 205। প্রতিটি রেডিওঅ্যাটিভ মৌল পদার্থের এই আত্মক্ষয়ী ধর্মের গচ্ছিন্দও পরিমাপ করা গেল। রেডিয়াম এভাবে শক্তিক্ষয় করতে করতে 1,600 বছরে অর্ধপরিমাণ হয়ে যায়, 3,200 বছরে সিকি-পরিমাণ। ইউরেনিয়ামের রেডিও- অ্যাকটিভিটি কম–অন্তত চার শ’ কোটি বছর তার লেগে যাবে অর্ধেক হতে।

এটা মেনে নেওয়া রীতিমত কষ্টকর হয়ে পড়ল বিজ্ঞানীদের কাছে। এতদিন জানা ছিল প্রতিটি পরমাণু অপরবির্তনশীল এবং বাইরের কোনো কারণ আরোপিত না হলে কোনো কার্য’ হয় না। অথচ দেখা যাচ্ছে, ইউরেনিয়াম আপনা থেকেই হয়ে যাচ্ছে রেডিয়াম, রেডিয়াম হচ্ছে রেডন–এভাবে পরিবর্তিত হতে হতে সব কয়টি রেডিও-অ্যাটিভ পদার্থ এসে থামছে সীসায়! কারণটা কী?

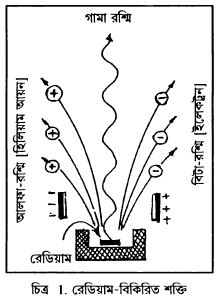

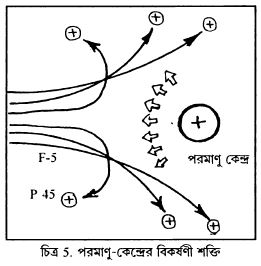

রাদারফোর্ড ওই রেডিও-অ্যাকটিভিটি ধর্মটার বিশ্লেষণ করতে বসলেন। সীসার একটি পাত্রে তিনি সামান্য একটু রেডিয়াম রেখে দিলেন এবং পাত্রের একদিকে ঋণাত্মক অপরদিকে ধনাত্মক বিদ্যুৎবাহী তারের প্রান্ত এনে রাখলেন। দেখলেন, রেডিয়াম-টুকরো থেকে তিন জাতের শক্তি বিকিরিত হচ্ছে। একদল রশ্মি বেঁকে যাচ্ছে ঋণাত্মক বিদ্যুতের দিকে, তাকে বললেন আলফা-পার্টিকলস। একদল রশ্মি বাঁক নিচ্ছে ধনাত্মক বিদ্যুতের দিকে, তার নাম দিলেন বিটা পার্টিকলস্। তৃতীয় দল না ডাইনে না বাঁয়ে কোনো দিকে না বেঁকে সিধে উঠে যাচ্ছে উপর দিকে। তার নাম দিলেন গামা-রশ্মি। (চিত্র 1)

[চিত্র 1. রেডিয়াম-বিকিরিত শক্তি]

উনি প্রমাণ করলেন, এই গামা-রশ্মি হচ্ছে একজাতের ‘ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ’ বা তড়িৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গ। অত্যন্ত শক্তিশালী–অনেকটা এক্স-রে ধর্মী, যদিও তরঙ্গভঙ্গ আরও ছোট। বিটা-রশ্মি বস্তুত ঋণাত্মক ইলেকট্রন এবং আলফা-রশ্মি হচ্ছে ধনাত্মক বিদ্যুত্বহ হিলিয়াম কেন্দ্রক। একটি হিলিয়াম আয়নের পারমাণবিক ওজন হচ্ছে চার, তাই রেডিয়াম (226) থেকে একটি হিলিয়াম কেন্দ্রক (4) বিচ্ছুরিত হওয়া মাত্র তা রূপান্তরিত হচ্ছে রেডন-এ (226-4 = 222)।

এরপর রাদারফোর্ড পরমাণুর অন্তরে কী আছে তা জানবার জন্য সচেষ্ট হলেন। অর্থাৎ আমরা তাঁর সেই 1919 সালের যুগান্তকারী পরীক্ষার প্রসঙ্গে ফিরে এসেছি। মনে রাখতে হবে, এই পরীক্ষার সময় রাদারফোর্ড পরমাণুর আকৃতি-প্রকৃতির কথা কিছুই জানতেন না। ইলেকট্রন তার পূর্বে আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু পোটন, নিউট্রন, সৌরজগতের মতো পরমাণুর আকৃতি ইত্যাদি কিছুই তার জানা ছিল না।

রাদারফোর্ড জানতে চাইলেন, পরমাণুর ভিতরে কী আছে? কেমন করে জানবেন? জানার সবচেয়ে ভাল উপায় তার অন্তরে আঘাত করে দেখা। তোমার মনে কী আছে জানতে হলে আমাকে আঘাত করতে হবে তোমার অন্তরে, দেখতে হবে কোন্ আঘাতে তুমি কী ভাবে সাড়া দাও। কী দিয়ে আঘাত করবেন? কেন, সদ্য-আবিষ্কৃত ওই আলফা-পার্টিক বা হিলিয়াম কেন্দ্ৰক দিয়ে করা যেতে পারে।

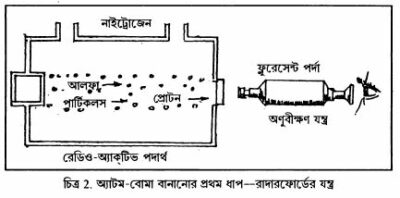

[চিত্র 2. অ্যাটম-বোমা বানানোর প্রথম ধাপ—রাদারফোর্ডের যন্ত্র]

এগুলি প্রচণ্ড গতিসম্পন্ন। আলোর গতির শতভাগ থেকে দশভাগের মধ্যে। অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে 3,000 কিলোমিটার থেকে 30,000 কি. মি.। রেডিয়াম থেকে বিচ্ছুরিত এই দ্রুতগতি রশ্মি দিয়ে তিনি নাইট্রোজেন গ্যাসের পরমাণুতে আঘাত করতে চাইলেন। যে যন্ত্রে তিনি এ পরীক্ষাটা করেছিলেন সেটি সযত্নে আজও রাখা আছে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছোট্ট যন্ত্র। দেখতে চিত্র 2-এর মতো। কাঁচের টিউবটার ভেতরে আছে শুধু নাইট্রোজেন গ্যাস। যন্ত্রের বাঁ দিকে রেডিও-অ্যাটিভ উৎস থেকে যে আলফা পার্টিকলস্ বিচ্ছুরিত হচ্ছে তা 15 সেন্টিমিটার দূরত্বে যেতে পারে না। অথচ উনি ডানদিকের অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখলেন, রেসেন্ট পর্দাটা আলোকিত হচ্ছে। রাদারফোর্ড বললেন, তার কারণটা হচ্ছে এই যে, দ্রুতগামী আলফা-পার্টিকলগুলি টিউবের ভিতরে অবস্থিত নাইট্রোজেন পরমাণুর অন্তর বিদীর্ণ করেছে। নাইট্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রস্থিত কোনো ধনাত্মক-বিদ্যুৎগর্ভ অংশ বিমুক্ত হয়েছে। উনি তার নাম দিলেন প্রোটন। অর্থাৎ তার হিসাব মতো দাঁড়ালো পরমাণুতে আছে দুটি অংশ : কেন্দ্রস্থলে ধনাত্মক বিদ্যুৎগর্ভ প্রোটন এবং তার বাইরে টমসন-সাহেব-বর্ণিত চক্রবর্তনকারী ইলেকট্রন। রাদারফোর্ড তার এ পরীক্ষায় ওই দুটি অংশকে পৃথক করেছেন। অর্থাৎ পরমাণুর অন্তর বিদীর্ণ হয়েছে। বস্তুতপক্ষে পরমাণু-রাজ্যে সেই হল প্রথম বিপ্লব।

অ্যাটম-বোমা বানানোর সর্বপ্রথম ধাপ!

***

তখন কিন্তু সে-কথা কেউ কল্পনাই করেনি। তাই এ আবিষ্কার গোপন করার কথা কারও মনেও আসেনি। প্রফেসর রাদারফোর্ড তৎক্ষণাৎ তার পরীক্ষার ফলাফল ছাপিয়ে ফেললেন। বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে তা ছাপা হল বিভিন্ন দেশে-জার্মানিতে, ফ্রান্সে, রাশিয়ায়, জাপানে।

বিজ্ঞানের কাঁধে তখনও রাজনীতির জোয়াল চাপেনি। বিজ্ঞানের নাকে রাষ্ট্রনায়কেরা তখনও দড়ি পরায়নি। বিশ্ববিজ্ঞানের দ্বার তখন ছিল উন্মুক্ত, অবারিত।

কিন্তু একটা কথা। পরীক্ষান্তে রাদারফোর্ড দেখলেন-তার যন্ত্রের ভেতর যা পড়ে আছে তা অধিকাংশই অক্সিজেন! নাইট্রোজেন নয়! এমনটা কী করে হল তার ব্যাখ্যা উনি সে সময়ে দিতে পারেননি।

রাদারফোর্ড এই পরীক্ষাটা করেছিলেন 1919-এর শেষাশেষি। অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (1914-1918) শেষে। পরীক্ষায় যখন তন্ময় হয়ে আছেন–যুদ্ধ তখনো চলছে–তখন ওঁর এক সহকারী এসে মনে করিয়ে দেয়,-স্যার! যুদ্ধমন্ত্রকে একটা জরুরী অধিবেশনে আজ আপনার যাওয়ার কথা–

ওঁর ওই ছয় ইঞ্চি (15 সেমি) লম্বা যন্ত্রের উপর ঝুঁকে পড়ে তখন বুঁদ হয়ে আছেন সাতচল্লিশ বছর বয়সের আর্নেস্ট রাদারফোর্ড। বাঁ-হাতটা তুলে শুধু বললেন, গোল কোরো না–

মারণাস্ত্র বিষয়ে যুদ্ধমন্ত্রকে বিজ্ঞানীদের কনফারেন্স। যুদ্ধ-সচিব, প্রধান সেনাপতি সবাই থাকবেন। সেখানে অনুপস্থিত থাকা মানে একটা যুদ্ধাপরাধ! আধঘণ্টা পরে সহকারীটি আবার মনে করিয়ে দেয়,-স্যার! এখানে অক্সিজেন কোথা থেকে এল সেটা কাল দেখলে হয় না?

যন্ত্রে-নিবদ্ধদৃষ্টি রাদারফোর্ড একটা অপ্রাসঙ্গিক কথা শুধু বলেছিলেন, মাই বয়! মাই নেম ইজ ‘আর্নেস্ট’!

জরুরি মিটিং-এ অনুপস্থিত তালিকায় লেখা হল একটি নাম–ডক্টর আর্নেস্ট রাদারফোর্ড।

যুদ্ধমন্ত্রীর বিশেষ সংবাদবহ পরদিন কেমব্রিজে এসে হানা দিল। বেশ কড়া মেজাজে কৈফিয়ৎ তলব করল রাদারফোর্ড-এর। তখনও তিনি ব্যারন হননি–লর্ড রাদারফোর্ড নন, প্রফেসর রাদারফোর্ড। সামরিক অফিসারটিকে রাদারফোর্ড নাকি বলেছিলেন, আস্তে কথা বলুন মশাই! আমি এখন একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করছি!

আরও বলেছিলেন, আমার এ পরীক্ষা ইঙ্গিত দিচ্ছে পরমাণুকে বিভক্ত করা সম্ভব। তার অর্থ আপনার মাথায় ঢুকবে না, আপনার বড়কর্তাকে শুধু বলবেন–আমার অনুমান সত্য হলে এই ল্যাবরেটরির ভেতর আজ যেটা ঘটছে তা একটা বিশ্বযুদ্ধ জয়ের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কিছু বুঝলেন?

নিঃসন্দেহে নিরেট ধাতুর হেলমেট ভেদ করে সামরিক অফিসারটির মস্তিষ্কে ব্যাপারটা ঢোকেনি। তা না ঢুকুক–কেমব্রিজ ক্যাভেন্ডিশ-ল্যাবরেটরিতে ঢুকলে আজও দেখতে পাবেন টাঙানো আছে একটি নোটিস : টক সফটলি প্লীজ!

‘আস্তে কথা বলুন, মশাই!’

পরের বছর, জুন মাসে ‘ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিনে’ প্রকাশিত হল রাদারফোর্ড-এর প্রবন্ধ। একটা নতুন দিগন্ত দেখা দিল। প্রমাণিত হল–যুগযুগান্ত ধরে মানুষ যা কল্পনা করে এসেছে, সেই আদিম অ্যালকেমিস্টরা যে স্বপ্ন দেখেছেন, তা নিতান্ত গাঁজাখুরি না-ও হতে পারে। লোহাকে সোনা নয়, রাদারফোর্ড নাইট্রোজেনকে রূপান্তরিত করেছেন অক্সিজেন-এ! কী করে করেছেন তা অবশ্য বোঝা গেল না। কিন্তু করেছেন।

***

আরও একটা প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেল না। কারণ ছাড়া কার্য হয় না-যন্ত্রী ছাড়া যন্ত্র বাজে না। রেডিয়াম কিছু ভগবান নয় যে, আপসে-আপ তেজ বিকিরণ করবে! রসায়ন এ সমস্যার সমাধান করতে না পারলেও পদার্থবিদ্যার এক পণ্ডিত তা করলেন। তিনি সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আলবার্ট আইনস্টাইন (1879 1955)। 26, বছর বয়সে (1905) তিনি বললেন, পদার্থের ‘ভর’ আর ‘শক্তি’ দুটি বিচ্ছিন্ন ধারণা নয়, তারা বাগর্থের মতো সম্পৃক্ততাদের একটি যোগসূত্র আছে। শক্তি পদার্থকে জন্ম দিতে পারে, আবার পদার্থের বিলোপেও জন্ম নেবে শক্তি। সেই যোগসূত্রটি পাওয়া যাবে যে ফর্মুলায় সেটি হল E =mc2। এত ছোট ফর্মুলায় এতবড় বিপ্লবাত্মক কথা আর কোনো বৈজ্ঞানিক মানব সভ্যতার ইতিহাসে কখনও বলেননি! উনি যেন বলতে চাইলেন : “শ্লোকার্ধেন প্রবক্ষ্যামি ‘যম্নোক্তং’ গ্রন্থকোটিভিঃ”। সেই শ্লোকটি হচ্ছে E = mc2; এখানে E হচ্ছে এনার্জি বা শক্তি, m হচ্ছে বস্তুর ‘ম্যাস’ বা ভর আর c হচ্ছে আলোর গতিবেগ, অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে 300,000 কিমি। উনি বললেন, বস্তুর ভর’ও এক ধরনের শক্তিই’! হিসাব কষে দেখালেন, এক গ্রাম পরিমাণের কোনো মৌল পদার্থ যদি সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ করে, তবে তা থেকে জন্ম নেবে যে শক্তি তার পরিমাণ চার হাজার টন কয়লা জ্বালালে যতটা উত্তাপ পাওয়া যাবে ততটা! তাই রেডিয়াম যখন নিজে থেকেই আত্মবিলোপ ঘটাচ্ছে তখন সে শক্তির জন্ম দিচ্ছে। যেহেতু আত্মবিলোপের গতিটা অতি ধীরে (রেডিয়ামের ক্ষেত্রে 1,600 বছরে অর্ধেক) তাই যে-কোনো খণ্ড-মুহূর্তে যথেষ্ট পরিমাণ শক্তি পাওয়া যাচ্ছে না। যদি কোনো কৃত্রিম উপায়ে অল্প সময়ে কোনো পদার্থ আত্মবিলোপ করে তবে তা প্রচণ্ড শক্তির জন্ম দেবে। এ-কথাটাতেও আশঙ্কা করার কিছু ছিল না তখন–কারণ কৃত্রিম উপায়ে পদার্থের আত্মবিলোপ ত্বরান্বিত করার কথা তখন কেউ চিন্তাই করতে পারেনি।

প্রসঙ্গান্তরে যাবার আগে একটা কথা এখানে বলে নিই। তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যায় যেসব মনীষীর অবদান আজ স্বীকৃত তার মধ্যে আছেন একজন ভারতীয়বস্তুত বাঙালি– বৈজ্ঞানিক। তিনি আমাদের জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু (1894 – 1974)। ম্যাক্সওয়েল ও বোলম্যানের একটি বৈজ্ঞানিক সূত্রের তিনি নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, যার নাম হয়েছিল বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন’। এখন অবশ্য তার নাম শুধু ‘বসু-সংখ্যায়ন’। 1924 সালে সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার। ম্যাক্স প্লাঙ্ক-এর কোয়ান্টাম থিওরির এই ব্যাখ্যা তিনি তৈরি করেন এবং একটি ব্যক্তিগত চিঠিতে আলবার্ট আইনস্টাইনকে সেটি জানান। আইনস্টাইন তার মূল্য অনুধাবন করে তাকে প্রথম স্বীকৃতি দেন। প্রবন্ধটি জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে Zeitschrift fur Physik পত্রিকায় প্রকাশ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী মহলে সত্যেন্দ্রনাথের আসন প্রতিষ্ঠিত হল। উত্তরকালে অনুরূপ চিন্তধারা নিয়ে কাজ করে গিয়েছেন পাওলি, (1900-1958), এনরিকো ফের্মি (1901-1954) প্রভৃতি। বিজ্ঞানীরা মেনে নিয়েছেন যে, বিশ্বের মৌলিক কণাগুলি-দু-জাতের। ফোটন, মেসন, গ্রাভিটন প্রভৃতি কণা,–যারা বোস-স্ট্যাটিসটিক্স মেনে চলে তাদের নামকরণ করা হল ‘বোসনস’। আর ইলেকট্রন, মিউওন, মেস, নিউক্লিয়ন, বগরায়ন কণা–যারা ফের্মির সংখ্যায়ন মেনে–চলে তাদের নাম হল ‘ফের্মিয়নস’। সত্যেন্দ্রনাথ শাশ্বতকাল ভারতবর্ষের জাতীয় অধ্যাপক থাকবেন না–কিন্তু তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যায় ‘বসু-সংখ্যায়ন’ আর ‘বোসনস’ মহাকালের দরবারে চিরন্তন-সনদ পেয়ে স্থায়ী আসন গেড়েছে।

.

০২.

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (1914-1918) শেষে ইউরোপ-খণ্ডে, বস্তুত পৃথিবীতেই, ছিল তিনটি মূল ঘাঁটি–যেখানে ‘পরমাণু-তত্ত্ব বিষয়ে গবেষণা হচ্ছিল। একটি কেন্দ্র ছিল–আগেই বলেছি–কেমব্রিজে। প্রফেসর রাদারফোর্ড ছিলেন তার অধিকারী-মশাই। আর মূলগায়েন তার দুই সাকরেদ–ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক জেমস চ্যাডউইক (1891-1974) আর রাশিয়ান বিজ্ঞানী পিতর কাপিৎজা (1894 – 1984)। চ্যাডউইক সম্মানের সর্বোচ্চ-শিখরে উঠেছিলেন, কাপিৎজাও তাই উঠেছিলেন, কিন্তু রাশিয়ায়। আমরা প্রথমদিকে তাঁর কীর্তিকাহিনির কথা জানতে পারিনি। তিনি নোবেল-পুরস্কার পাওয়ার (1978) পর জানা গেল রাশিয়ায় এতদিন তিনি কী কাজ করছিলেন। দ্বিতীয় কেন্দ্র ছিল ডেনমার্ক-এ। সেখানে দীপ্ত সূর্য নীলস বোহর! ঋষিপ্রতিম বিজ্ঞানভিক্ষু। যেন মাটির দুনিয়ার মানুষ নন, হ্যান্স অ্যান্ডারসনের উপকথালোকের বাসিন্দা! বয়সে রাদারফোর্ডের চেয়ে চৌদ্দ বছরের এবং আইনস্টাইনের চেয়ে ছয় বছরের ছোট; কিন্তু বিজ্ঞানচর্চায় সমান উৎসাহী। কোপেনহেগেন-এ ছিল তার বিজ্ঞানমন্দির। আর তিন নম্বর কেন্দ্রটি ছিল খাস জার্মানিতে। বার্লিন এবং বিশেষ করে গোটিনজেন বিশ্ববিদ্যলয়ে। এখানে সূর্য-টুর্য নেই–জ্যোতিষ্কের ছড়াছড়ি! গোটা গ্যালাটিক সিস্টেম! ম্যাক্স বর্ন, ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক, জেমস্ ফ্রাঙ্ক, ডেভিড হিলবার্ট, ওয়াল্টার নেস্ট,–কিছু পরে অটো হান, ওয়াইৎসেকার, হেইজেনবের্গ! কাকে ছেড়ে কার কথা বলি?

ওই গোটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়টাকে আর একটু কাছে গিয়ে দেখা যাক বরং। এ শতাব্দীর আদি ও মধ্যযুগে, বিশেষ করে পরমাণু বোমার বিবর্তনে এই গোটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অসামান্য ভূমিকা আছে। বার্লিন থেকে ফ্রাঙ্কফুর্ট যাওয়ার পথে ঘনসন্নিবদ্ধ পপলার, বার্চ আর এম-এর ছায়াঘেরা ছোট্ট একটি জনপদ–সেখানে কারখানা নেই, হৈ-হল্লা নেই, রাজনৈতিক বক্তৃতামঞ্চ নেই, –আছে একটি বিশ্ববিদ্যালয়। যেন গুপ্তযুগে পাটলিপুত্র থেকে রাজগৃহে যাবার পথে শান্ত জনপদ-নালন্দা! অথবা বলতে পারেন, ত্রিশ-চল্লিশের দশকে কলকাতা-সিউড়ি যাবার পথে–শান্তিনিকেতন!

বিশ্ববিজ্ঞানের ইতিহাসে ওই অনাড়ম্বর বিশ্ববিদ্যালয়টির একক দান অসামান্য। দর্শন, ভাষাতত্ত্ব, জীববিদ্যা, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার দিকপাল পণ্ডিতেরা এখান থেকেই জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকরশ্মি বিকিরণ করেছেন। তবু গোটিনজেন-এর খ্যাতি অঙ্কশাস্ত্র বিষয়েই। গত শতাব্দীতে কার্ল গাউস্ এবং ফেলিক্স ক্লীন ছিলেন এই জ্যোতির্ময়লোকের যুগ্মতারকা। এ-নালন্দার যুগ্ম-শীলভদ্র, অথবা এ-শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্র-অবনীন্দ্র! আমরা যে-সময়ের কথা বলছি তখন গোটিনজেন-এ তিন-তিনজন দিকপাল মনীষী ছিলেন এ-রাজ্যের ত্রিরত্ন। তারা হলেন ডেভিড হিলবার্ট (1862-1943), ম্যাক্স বর্ন (1882-1970) আর জেমস্ ফ্রাঙ্ক (1882-1964)। শেষোক্ত দুজনেই ইহুদি এবং নোবেল-লরিয়েট। হিলবার্ট ছিলেন বিশুদ্ধ গণিতের পণ্ডিত-অঙ্কশাস্ত্র ছাড়া এ দুনিয়ায় আর কিছু চিনতেন না তিনি। অপরপক্ষে ম্যাক্স বর্ন এর প্রতিভা ছিল বহুমুখী। প্রায় লেঅনার্দোর মত। চিত্রশিল্প আর বেহালা বাজানোতে তার এমন পারদর্শিতা ছিল যে, বিজ্ঞান-চর্চা আদৌ না করে ওই দুটি পথের যে কোনো একটায় সিধে হাঁটা ধরলেও তিনি নাকি বিশ্ববিশ্রুত হতে পারতেন। বাবা ছিলেন সম্ভ্রান্ত পরিবারের একজন ইহুদি। পুত্রকে কলেজে পাঠাবার সময় বলেছিলেন, কী নিয়ে জীবন কাটাবে তা স্থির করার আগে সবকয়টি পাঠ্যবিষয়কেই যাচাই করে দেখে নিও। পিতৃ-আজ্ঞা বর্ণে বর্ণে পালন করেছিলেন ম্যাক্স বর্ন। আইন, সাহিত্য, মনস্তত্ত্ব, রাজনৈতিক-অর্থনীতি এবং জ্যোতির্বিদ্যা–পরপর অনেকগুলি বিষয়েই পরীক্ষা দিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত কোনো বিষয়েই দ্বিতীয় হতে পারলেন না। ফলে তিনি পিতাকে লিখে পাঠালেন : সব কয়টি বিষয়ই যাচাই করে দেখলাম। স্থির করেছি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সামগ্রিক চর্চা করব অতঃপর! এমন মানুষকে পদার্থবিজ্ঞানীরূপে চিহ্নিত করা যায় কিনা জানি না; কিন্তু সেটাই তার পরিচয়।

জেমস্ ফ্রাঙ্কও ইহুদি। হামবুর্গে বাড়ি। অভিজাত পরিবারের সন্তান। আর সেই আভিজাত্য ছিল তার রক্তে। কখনও কারও কাছে মাথা নত করেননি। ছাত্রদের তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন, ছাত্রেরাও তার জন্য প্রাণপাত করতে প্রস্তুত। গোটিনজেন-এ আসবার পরেই তিনি কতকগুলি যুগান্তকারী আবিষ্কার করে বসলেন, যার একটির জন্য তাকে যেতে হল সুইডেনে–নোবেল প্রাইজ আনতে।

প্রতি বছরই বিভিন্ন দেশ থেকে বিজ্ঞানীরা আসেন গোটিনজেন-এ-দেখতে, শুনতে জানতে এবং জানাতে। কোয়ান্টাম-থিওরির জনক ম্যাক্স প্লাঙ্ক (1858 – 1947), রেডিয়াম আবিষ্কারক মাদাম কুরি, আপেক্ষিকতাবাদী আইনস্টাইন, পোটন-উদ্ধারক রাদারফোর্ড, পরমাণু-সিদ্ধান্ত-বাচস্পতি নীলস বোহর প্রভৃতি এসেছেন বারে বারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা অধিকাংশই ছাত্রাবাসে থাকত না। তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকত সারা শহরে। স্থানীয় বাসিন্দাদের পেইং-গেস্ট হিসাবে, একটি দুটি করে। তার ফলশ্রুতিটি মারাত্মক এবং কৌতুকবহ! বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এক ধুরন্ধর সংখ্যাতত্ত্ববিদ কাগজে ছাপিয়ে দিলেন এক মারাত্মক স্ট্যাটিসটিক্স : সারা পৃথিবীর প্রথমশ্রেণির বিজ্ঞানীদের অধিকাংশের শ্বশুরবাড়ি নাকি ওই ছোট্ট জনপদ গোটিনজেনে! হাটে হাঁড়ি ভাঙা হল আর কি! বোঝা গেল পেইং-গেস্টের দল শুধুমাত্র বিজ্ঞানচর্চাই করেননি এতকাল।

***

জার্মানির চতুর্দিকে কলকারখানা, কর্মব্যস্ততা–অথচ ওই শান্ত ছায়াঘেরা। জনপদে যারা বাস করে তারা যেন গ্রহান্তরের মানুষ। সে-আমলের একজন গোটিনজেন-ছাত্রের স্মৃতিচারণ থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি দেবার লোভ সামলাতে পারছি না :

“মাঝে মাঝে মনে হত আমার আশেপাশের মানুষগুলো বুঝি পাগলাগারদের বাসিন্দা! একদিন, মনে আছে, সাইকেল চেপে কলেজ থেকে ফিরছি। এক বৃদ্ধ আমার চাকার তলায় পড়েন আর কি! কোনোক্রমে ব্রেক কষে আমি নেমে পড়ি। বেশ বাগিয়ে একটা ধমক দিতে যাব, দেখি তার আগেই বৃদ্ধ হুমড়ি খেয়ে পড়লেন একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে। ধরে তুলতে গেলাম। আয় বা! প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বসলেন আমাকে : আমি আছাড় খাই না খাই, তাতে তোমার কী হে ছোকরা? দিলে তো সব ভেস্তে?”

“কী ভেস্তে দিলাম আমি? পরে শুনেছিলাম তিনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। পথে চলতে চলতে মনে মনে আঁক কষতেন। আমি তাকে ধরে তুলতে যাওয়ায় তার নাকি চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল!

“কলেজের পাশেই ছিল ক্যান্টিন। সেখানে কফি-সেবনের অনুপান ‘স্ন্যাকস নয়, ‘সামস’! সাদা মার্বেল-টপ টেবিলে হাতির শুড়ের মতো অদ্ভুতদর্শন লম্বা টান দিয়ে পেনসিলে আঁক কষতেন অধ্যাপক আর ছাত্রের দল। ক্যান্টিনের ম্যানেজারের উপর কর্তৃপক্ষের কড়া হুকুম ছিল–অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত লেখাগুলো যেন না মুছে ফেলা হয়। কখনও কখনও মধ্যরাত্রি পর্যন্ত কফি-বার খুলে রাখতে হত ম্যানেজারকে। বসে বসে হাই তুলত। আঁক শেষ হয়নি, এই অজুহাতে। আবার এমনও হয়েছে পরদিন এসে দেখা গেছে ইতিমধ্যে কোনো অজ্ঞাতনামা কফি-সেবী অসমাপ্ত অঙ্কের বাকি কটা ধাপ লিখে রেখে গেছেন।

“সে এক অদ্ভুত জগৎ!”

এইযুগে গোটিনজেন-এর ছাত্র ছিলেন এমন কয়েকজন ভবিষ্য-বিজ্ঞানী যাঁরা ওই পরমাণু-বোমা নির্মাণে নানাভাবে অংশ নিয়েছেন। কেউ প্রত্যক্ষভাবে, কেউ পরোক্ষভাবে–আবার কেউ কেউ সেই কালিদাসের ধাঁধার ছন্দে : ‘নেই তাই খাচ্ছ, থাকলে কোথায় পেতে!’–অর্থাৎ তারা পরমাণু-বোমা নির্মাণে কোনো অংশ না নিয়েই এ নাটকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ। মার্কিন মুলুকের ওপেনহাইমার (1904-1967), ইটালির এনরিকো ফের্মি, রাশিয়ার জর্জ গ্যামো (1904-1968), হাঙ্গেরির ৎজিলাৰ্ড (1898-1964) আর টেলার (1908 ) নিয়েছিলেন প্রত্যক্ষ ভূমিকা। আর কালিদাসী ধাঁধার ছন্দে অংশ নিয়েছিলেন জার্মানির হেইজেনবের্গ (1901-1976), ওয়াইৎসেকার (1912- ), ভন লে, অটো হান (1879-1968) প্রভৃতি–অ্যাটম-বোমা না বানিয়ে। কেন? তা যথাসময়ে বলব।

শেষোক্ত দলের মধ্যে বয়ঃজ্যেষ্ঠ এবং সর্বজনশ্রদ্ধেয় ছিলেন নোবেল-লরিয়েট অটো হান। হেইজেনবের্গ তার ছাত্রস্থানীয়, বয়সে অনেক ছোটো। অদ্ভুত প্রতিভাশালী। জীবনে কখনও কোনো প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় হননি। মাত্র তেইশ বছর বয়সে তিনি প্রফেসার নীলস বোহর-এর প্রধান শিষ্য হয়ে পড়েন, চব্বিশ বছর বয়সে কোপেনহেগেন-এ অধ্যাপনা শুরু করেন এবং ছাব্বিশে লিপজিগে পুরোপুরি পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করেন। মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে তিনি নোবেল-প্রাইজ পেয়েছিলেন–শুধু তাই নয়, যে আবিষ্কারের জন্য এ-পুরস্কার তাকে দেওয়া হয় সেটা তিনি সম্পন্ন করেছিলেন তার পঁচিশ বছর বয়সে! যখন অধিকাংশ বিজ্ঞানী ডক্টরেটও করে উঠতে পারেন না।

***

এই নিরুদ্বিগ্ন শান্ত-জনপদে ধূমকেতুর ধূসর ছায়াপাত ঘটল উনিশ শ তিরিশ-বত্রিশে। জার্মানির ভাগ্যাকাশে দেখা দিল ন্যাশনাল সোসালিস্ট দল–যার কর্ণধার নাকি কে এক অজ্ঞাতকুলশীল অ্যাডলফ হিটলার (1889-1945)। বছর না ঘুরতেই শোনা গেল ন্যাশনাল সোসালিস্ট দলের নাম হয়েছে নাৎসি পার্টি, তারা জার্মানির শাসনযন্ত্র দখল করেছে (1933)। হিটলার হয়েছে জার্মানির ভাগ্যবিধাতা। ওই সঙ্গে শোনা গেল একটা অদ্ভুত কথা : জার্মানির সব সমস্যার মূলে নাকি আছে ইহুদি-সম্প্রদায়। শুরু হয়ে গেল ইহুদি-বিতাড়ন পর্ব, জার্মানি থেকে। বার্লিনে এক বিজ্ঞান-পরিষদের বক্তৃতামঞ্চ থেকে নামিয়ে দেওয়া হল আলবার্ট আইনস্টাইনকে। হিটলারের স্নেহধন্য একদল পণ্ডিতম্মন্য বললে–আইনস্টাইনের ওই আপেক্ষিকতাবাদ আসলে একটা ইহুদি ধাপ্পাবাজি।

হিটলারের ক্ষমতা দখলের মাসখানেকের ভিতরেই গোটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে উপস্থিত হল একটি মারাত্মক টেলিগ্রাম। সাত-সাতজন প্রথম শ্রেণির অধ্যাপককে পদচ্যুত করা হয়েছে। অপরাধ–তারা ইহুদি। সেই সাতজনের একজন হচ্ছেন ম্যাক্স বর্ন। ইংল্যান্ডে চলে গেলেন তিনি।

প্রথমটা স্তম্ভিত হয়ে গেল গোটিনজেন। তারপর শুরু হল আবেদন-নিবেদন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। ইহুদি অধ্যাপকদের চলে যেতে হল। বাইশজন প্রথিতযশা আর্য-বিজ্ঞানী একবার শেষ চেষ্টা করলেন গণ-দরখাস্ত পাঠিয়ে–তার ভিতর ছিলেন আধ-ডজন নোবেল লরিয়েট। হিটলারের দপ্তরে পৌঁছে সেটা সোজাসুজি চলে গেল ছেঁড়া-কাগজ-ফেলার ঝুড়িতে।

প্রথম শ্রেণির ইহুদি অধ্যাপকদের মধ্যে একমাত্র রেহাই দেওয়া হল জেমস ফ্রাঙ্ককে। বোধকরি তিনি কয়েক বছর আগে (1925) নোবেল প্রাইজ পাওয়ায়। কিন্তু আভিজাত্যের মর্যাদায় অধ্যাপক ফ্রাঙ্ক হিটলারের এ দাক্ষিণ্য গ্রহণ করলেন না। পদত্যাগ করলেন তিনি–কারণটা স্পষ্টাক্ষরে জানিয়ে : যেহেতু বর্তমান সরকার জার্মান-ইহুদিদের দেশের শত্রু হিসাবে গণ্য করেছেন তাই তিনি অব্যাহতি চান।

তৎক্ষণাৎ গৃহীত হল ফ্রাঙ্কের পদত্যাগপত্র। শুধু তাই নয়, ওই বিজ্ঞান-জ্যোতিষ্কের বিদায়ে যাতে কোনো সভার আয়োজন না করা হয় সে বিষয়েও কড়া নির্দেশ এল। স্ত্রীর হাত ধরে নীরবে বিদায় হলেন তিনি গোটিনজেন থেকে। এমনকি নোবেল-প্রাইজের মেডেলটাও নিয়ে যেতে পারেননি।

গোটিনজেন-এর ত্রিরত্নের দুজন বিতাড়িত। শেষ দীপশিখাঁটি জ্বালিয়ে রেখেছেন একা ডেভিড হিলবার্ট–গণিত-সাগর। তিনি পুরোপুরি নর্ডিক–ইহুদি রক্তের চিহ্নমাত্র নেই তার ধমনিতে। প্রায় বছরখানেক পরে বার্লিনে এক ভোজসভায় তদানীন্তন জার্মান নাৎসি শিক্ষামন্ত্রী হিলবার্টকে কথাপ্রসঙ্গে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, প্রফেসর, এ-কথা কি সত্য যে, ইহুদি বিতাড়নে আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গহানি হয়েছে?

হিলবার্ট তৎক্ষণাৎ জবাবে বলেছিলেন : আজ্ঞে না, অঙ্গহানি তো কিছু হয়নি!

উৎফুল্ল হয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, তাই বলুন! অথচ লোকে কত কথাই রটাচ্ছে!

হিলবার্ট বললেন, ওসব মূর্খলোকের কথায় কান দেবেন না, হের মিনিস্টার! অতীতের সেই গোটিনজেন আজ আর জীবিত নেই। মৃতদেহের আবার অঙ্গহানি কী?

মুখচোখ লাল হয়ে ওঠে শিক্ষামন্ত্রীর। জোর দিয়ে বলেন, ওই সাতজন ইহুদি অধ্যাপকের বদলে আমরা যদি সাতজন পাওয়ারফুল নর্ডিক প্রফেসরকে বহাল করি?

হিলবার্ট হেসে বলেন, হের মিনিস্টার! আপনাদের ওই পাওয়ার-পলিটিক্সটা আমি বুঝি না। আমি নেহাৎই অঙ্কের মাস্টার। আমি তো বুঝি : জিরো-টু-দি পাওয়ার সেভেন ইজুকালটু জিরো!

শিক্ষামন্ত্রী জবাব খুঁজে পাননি এ অঙ্কের!

***

জার্মানি থেকে এই ইহুদি-বিতাড়ন পর্বে একটি বিচিত্র ভূমিকা নিয়েছিলেন ওই হ্যান্স অ্যান্ডারসনের রূপকথার মানুষটি। প্রফেসর বোহর। গোটিনজেন-বার্লিনের পদচ্যুত ইহুদি অধ্যাপকেরা একের-পর-এক পত্র পেতে থাকেন তাঁর কাছ থেকে। অযাচিত নিয়োগপত্র। কোপেনহেগেন ল্যাবরেটরি থেকে। উপযুক্ত পদ খালি না থাকলে লিখতেন-সোজা এখানে চলে এসে ল্যাবরেটরিতে ঢুকে পড়ুন। আমার এখনও দু-বেলা দুমুঠো জুটছে, আপনারও জুটবে। আর কিছু না পান একটা তৈরি ল্যাবরেটরি তো পাবেন?

আশ্চর্য মানুষ! অধিকাংশই চলে গেলেন ডেনমার্কে। সেই যে-দেশের সমুদ্র উপকূলে বসে জলকন্যারা গান গেয়ে পালছেঁড়া হালভাঙা নাবিকদের হাতছানি দেয়। কেউ কেউ অতলান্তিকের ওপারে পাড়ি জমালেন। আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কুড়িয়ে নিল ক্ষ্যাপার ছুঁড়ে ফেলা পরশমণিগুলি। আইনস্টাইন যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ী চাকরি নিয়ে চলে গেলেন তখন ফরাসি বৈং নিক পল স্যাঞ্জেভি লিখেছিলেন : ভ্যাটিকান ছেড়ে পোপ যদি আজ আমেরিকায় গিয়ে বসবাস শুরু করেন তাহলে খ্রিস্টান-জগতের যা অবস্থা হত, এই ঘটনার ইউরোপে বিজ্ঞান-জগতের ক্ষতি হল ততখানি।

মজার কথা—বিতাড়িত ইহুদি বিজ্ঞানীদের কেউই কিন্তু রাশিয়ায় গেলে না। বরং রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক গ্যামো, রোবিনোভিচ, ক্রিস্টিয়াকৌস্কির দল পাড়ি জমালেন আমেরিকায়। রাশিয়ায় স্তালিন ততদিনে লৌহ যবনিকা টেনে দিয়েছেন। তার ভিতরের খবর কেউ জানে না। একমাত্র কাপিৎজা আটকে পড়লেন সেখানে তিনি রাশিয়ায় গিয়েছিলেন কিছুদিনের জন্য। তাঁকে ফিরে আসতে দেওয়া হল না। কিন্তু আর দু-চারজন–যেমন হোটেম্যান–অর্থাৎ যাঁরা রাশিয়ায় পালিয়ে গিয়েছিলেন তাদের মরণাস্তিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল রাশিয়ান পুলিসের হাতে। ধরে নেওয়া হয়েছিল তারা গুপ্তচর।

পৃথিবীর ইতিহাস ইতিমধ্যে অতি দ্রুত বদলে যাচ্ছে। মুসোলিনির ইটালির আগ্রাসী নীতিতে নাভিশ্বাস উঠেছে আবিসিনিয়ার, তোজোর জাপান ওদিকে টুটি টিপে ধরেছে পাশের বাড়ির–চিনের। এদিকে হিটলার একের পর এক প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মাথায় পদাঘাত করে চলেছে। নাৎসি জার্মানির আগ্রাসী নীতির কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে তারা। ব্রিটেন দিশেহারা, ফ্রান্স স্তম্ভিত, আমেরিকা নির্বিকার। একমাত্র স্তালিনের রাজ্যে কী হচ্ছে কেউ খবর পায় না।

কিন্তু না। রাজনীতি নয়, আমাদের লক্ষ্য অ্যাটম-বোমার বিবর্তন। সেদিকটায় নজর ফেরাই–

.

০৩.

1932 সালে রাদারফোর্ডের শিষ্য জেমস্ চ্যাডউইক আবার একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার করে বসলেন। সেজন্য নোবেল প্রাইজ দেওয়া হল তাকে।

নবাবিষ্কৃত বস্তুটির নাম : নিউট্রন!

নিউট্রন আবার কী? কোথায় পাওয়া যায়? না, নিউট্রন কোনো ধাতু-টাতু নয়-পরমাণুর কেন্দ্রস্থলের একটা অনাবিষ্কৃত অংশ। এই আবিষ্কারের ফলে পরমাণুর চেহারাটাই গেল পালটে–মানে বিজ্ঞানীদের ধারণায়। আগেই বলেছি, ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত পরমাণুকে মনে করা হতো নিটোল, নিরেট,অবিভাজ্য কিছু একটা। প্রথম গোল বাধালেন রাদারফোর্ড-বলে বসলেন, না হে, পরমাণুতে অন্তত দুটি অংশ আছে। কেন্দ্রস্থলে ধনাত্মক বিদ্যুৎগর্ভ প্রোটন, আর তার বাইরে পাক-খেয়ে চলা ঋণাত্মক বিদ্যুৎগর্ভ ইলেকট্রন। তবে হ্যাঁ, নিরেট না হলেও পরমাণু অবিভাজ্য–ইলেকট্রন আর প্রোটন মিলে-মিশে এমনভাবে আছে যাতে তাদের আলাদা করা যাবে না। এবার ওই তালিকায় যুক্ত হল আর একটি নতুন শরিক–নিউট্রন। তাতে পরমাণুর খানদানি বদনখানি কেমন দাঁড়ালো?

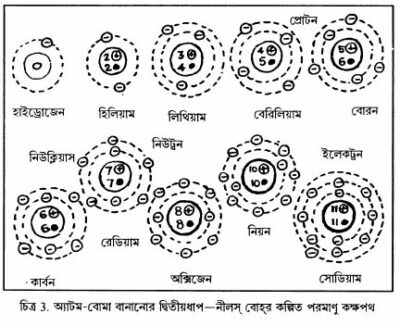

এতদিনে সেটা পরিষ্কার হয়েছে। আমরা তা আগেই আলোচনা করেছি। অনেকটা সৌরজগতের মতো। পরমাণুর আকৃতি সম্বন্ধে নিখুঁত ধারণা দিলেন দিনেমার পণ্ডিত নীলস বোহর। তিনি বললেন, সৌরজগতের সঙ্গে পরমাণুর তুলনা করার সময় আরও একটা প্রভেদের কথা মনে রাখা উচিত। সৌরজগতের এক-এক কক্ষপথে একটিমাত্র গ্রহ থাকে; কিন্তু পরমাণুর ক্ষেত্রে এক-এক কক্ষ পথে একাধিক ইলেকট্রন সম-দূরত্ব বজায় রেখে পাক খায়। কেন্দ্র থেকে দূরত্ব অনুসারে নীলস বোহর কক্ষপথগুলিকে প্রথম কক্ষপথ, দ্বিতীয় কক্ষপথ ইত্যাদি নামকরণ করলেন। হিসাব করে দেখালেন–প্রথম কক্ষপথে দুটির বেশি ইলেকট্রন থাকতে পারে না, দ্বিতীয় কক্ষপথে থাকতে পারে না আটটির বেশি ইলেকট্রন, অনুরূপভাবে তৃতীয় কক্ষপথেও নোটিস জারি আছে : আঠারোজন ইলেকট্রন বসিবেক! এবং এ নোটিস রেল-কোম্পানির নোটিসের মতো ‘ব্যতিক্রমই আইনের পরিচায়ক’ নয়!

***

‘পিরিয়ডিক টেবল’ ধরে আমরা যদি হাইড্রোজেন থেকে পর পর মৌল পদার্থগুলির পরমাণুর আকৃতি লক্ষ্য করি, তাহলে দেখব কীভাবে এক-একটি কক্ষপথ পূর্ণ হয়ে যাবার পর নূতন কক্ষপথ আমদানি করতে হচ্ছে। হিলিয়ামে প্রথম কক্ষপথে ‘নো-ভেকেন্সি’ ঘোষিত হবার পরেই লিথিয়ামে যুক্ত হল দ্বিতীয় কক্ষপথ। তেমনি নিয়মে যেই দ্বিতীয় কক্ষপথ হাঁকল ‘ঠাই নাই ঠাই নাই ছোট সে তরী’ অমনি সোডিয়ামে আমদানি করতে হল তৃতীয় কক্ষপথ। (চিত্র 3)

[চিত্র 3. অ্যাটম-বোমা বানানোর দ্বিতীয়পধাপ—নীলস বহর কল্পিত পরমাণু কক্ষপথ]

প্রফেসর বোহর আরও বললেন, যেখানে যেখানে কক্ষপথ পূর্ণ হচ্ছে সেই সেই মৌল পদার্থ স্থিতিশীল। সহজে রাসায়নিক মিশ্রণে তারা অংশ নিতে চায় না–ঠিক যেমন চাকরিতে যারা সদ্য পার্মানেন্ট হয়েছে, তারা শ্রমিক আন্দোলনে সামিল হতে চায় না। যেমন, হিলিয়াম, নিয়ন, আরগন, ক্রিপটন, জেনন প্রভৃতি; যাকে বলি–ইনার্ট।

বিজ্ঞানীরা আরও বললেন–ওই কেন্দ্র-অংশটা গোটা পরমাণুর তুলনায় আকারে খুবই ছোটো, অথচ গোটা পরমাণুর ওজনের বা ভরের প্রায় সবটাই আছে ওই কেন্দ্রে; কারণ ইলেকট্রনগুলির ভর খুব কম, তাতে শুধু বিদ্যুৎশক্তিই আছে। ওঁরা হিসাব করে প্রতিটি অংশের মাপ আর ওজন খাতা-কলমে বার করে ফেললেন। বললেন, গোটা পরমাণুর ব্যাসের দশ হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র হচ্ছে ওই কেন্দ্রের ব্যাস। আবার পরমাণু নিজেই এত ছোটো তা বোঝাতে বললেন, দৃশ্যমান আলোক-তরঙ্গ পরমাণুর তুলনায় হাজার গুণ বড়। এ-থেকে আপনার-আমার মতো সাধারণ মানুষের ধারণা হওয়া শক্ত! আসুন, একটা তুলনামূলক বিচার করি। মনে করুন ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের ফাইনাল খেলা। দেখতে গিয়ে আপনি একঠোঙা মটর ভাজা কিনলেন। এখন ওই ফুটবলের মাঠটা যদি হয় গোটা পরমাণুর ক্ষেত্রফল তাহলে আধখানা মটরদানা হচ্ছে পরমাণুর কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াসের ক্ষেত্রফল। সে হিসাবে দৃশ্যমান আলোকতরঙ্গ বেশ কয়েক কিলোমিটার লম্বা।

***

মোটকথা জেমস্ চ্যাডউইকের এই নবাবিষ্কৃত নিউট্রনই হচ্ছে আমাদের শেষ লক্ষ্যস্থল ওই পরমাণু-বোমায় পৌঁছানোর দু-নম্বর ধাপ।

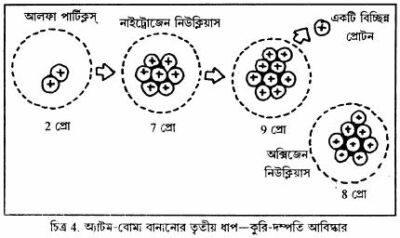

কেন?–সেটা বোঝা যাবে ইটালিয়ান বৈজ্ঞানিক এনরিকো ফের্মির পরীক্ষার কথা যখন আমরা আলোচনা করব। আপাতত ফের্মি নয়, আমরা আলোচনা করি। নবযুগের নবীন কুরি-দম্পতির কথা। মাদাম কুরির কন্যা আইরিন কুরিও (1896 – 1956) মায়ের মতো রসায়ন-শাস্ত্রে পণ্ডিত হয়ে উঠলেন। তিনি বিবাহ করেছিলেন ফ্রেডারিক জোলিও-কে (1900-1958)। ওঁরা স্বামী-স্ত্রী মিলে পরীক্ষা করছিলেন। ‘বোরন’ নিয়ে। বোরন একটি মৌল পদার্থ–ওঁরা অবশ্য পরীক্ষা করছিলেন বোরনের একটি আইসোটোপ নিয়ে, যার পারমাণবিক ওজন হচ্ছে দশ। তাতে আছে পাঁচটা প্রোটন ও পাঁচটা নিউট্রন। এই বোরনের ওপর হিলিয়াম আয়নের আঘাত হেনে ওঁরা পেলেন নাইট্রোজেনের এক জ্ঞাতিভাইকে, অর্থাৎ আইসোটোপকে–যার পারমাণবিক ওজন হচ্ছে তেরো। সাতটা প্রোটন ও ছয়টা নিউট্রন। ব্যাপার কী? হিসাবের কড়ি তত বাঘে খায় না! বোরনের ছিল দশ-কড়ি, তার সঙ্গে যোগ হল হিলিয়াম আয়নের চার কড়ি–হল গিয়ে একুনে চৌদ্দ-কড়ি। কেমন তো? কিন্তু পরীক্ষা শেষে ওঁরা পেলেন নাইট্রোজেন- আইসোটোপের তেরো-কড়ি। বাকি এককড়ি গেল কোথায়? কুরি-দম্পতি অনেক ভেবে বললেন, এই ফাঁকে বোরন-পরমাণুর নিউক্লিয়াস থেকে একটা গামারশ্মি মুক্ত হয়েছে। সেটাই আমাদের নিরুদ্দিষ্ট ‘এককড়ি’! ওঁদের সূত্রটা হল :

B^10 + He^4 → N^13 + n^1

বোরন (10) + হিঃ আয়ন (4) নাইট্রোজেন (13) + সদ্যমুক্ত নিউট্রন (1)

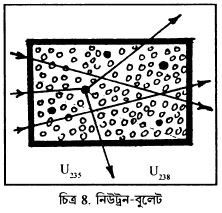

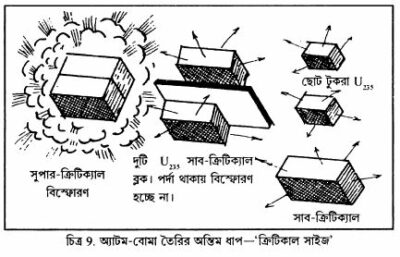

ওঁরা আরও বললেন, তেরো বছর আগে লর্ড রাদারফোর্ড এই সূত্রেই পেয়েছিলেন নাইট্রোজেন থেকে অক্সিজেন। তিনিই প্রথম একটি ‘নিউট্রন’-কে বন্ধনমুক্ত করেছিলেন। তার চিত্রকল্পটা এইরকম—চিত্র 4 (জটিলতা এড়াতে নিউট্রনকে ছবিতে দেখানো হয়নি) :

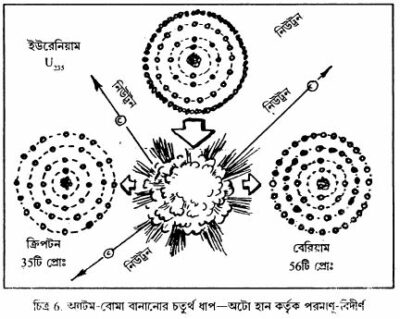

[চিত্র 4. অ্যাটম-বোমা বানানোর তৃতীয় ধাপ – কুরি-দম্পতি আবিষ্কার]

নিঃসন্দেহে কুরি-দম্পতির এই আবিষ্কার হচ্ছে পরমাণু-বোমা নির্মাণের পথে তিন নম্বর ধাপ। এবারেও কিন্তু ওই প্রচণ্ড সম্ভাবনার কথাটা কারও খেয়াল হয়নি। তিন বছর পরে (1935) ফ্রেডারিক জোলিও-কুরি সস্ত্রীক স্টকহমে গেলেন নোবেল পুরস্কার নিতে। অন্য একটি আবিষ্কারের জন্য–কৃত্রিম রেডিও-অ্যাকটিভিটির জন্য। সেখানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলেছিলেন, “পদার্থের মৌলিক পরিবর্তন আজ প্রত্যক্ষ সত্য। এ থেকে প্রভূত শক্তির জন্ম হতে পারে।..এ কথা অনুমান করার যথেষ্ট যুক্তি আছে যে, বিজ্ঞানীরা যদি এভাবে মৌল পদার্থের পরমাণুকে ক্রমান্বয়ে বিচূর্ণ করতে পারেন তবে সদ্যমুক্ত শক্তি প্রচণ্ড শক্তিধর বিস্ফোরণের রূপ নিতে পারে…।”

কী আশ্চর্যের কথা! এতবড় ভবিষ্যৎবাণীতেও কিন্তু কোনো সাড়া জাগল না। তার প্রধান কারণ, যুক্তিটাকে আদৌ বিশ্বাসযোগ্য মনে করেনি কেউ। নোবেল-পুরস্কারপ্রাপ্ত জার্মান পণ্ডিত ওয়াল্টার নেস্ট এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, “মনে হচ্ছে দুনিয়াটা বুঝি একটা বারুদের স্কুপের ওপর বসানো! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, দেশলাই কাঠিটার সন্ধান কেউ জানে না।”

রাদারফোর্ড তো জীবনের শেষদিন (1937) পর্যন্ত এই বিশ্বাস নিয়েই গেছেন যে, পরমাণু ভিতরকার ঘুমন্ত দৈত্যকে মানুষ কোনোদিনই জাগাতে পারবে না।

***

শুধু একজন বৈজ্ঞানিকের মনে কেমন যেন একটা খটকা লাগল। তার নাম লিও ৎজিলাৰ্ড, হাঙ্গেরিয় বৈজ্ঞানিক। পাঠকের স্মরণ থাকতে পারে, ইতিপূর্বে যে বারোজন বৈজ্ঞানিককে সন্দেহের তালিকায় রাখা হয়েছে পদার্থবিজ্ঞানী লিও ৎজিলাৰ্ড তার অন্যতম।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন বাধে (1914) তখন ৎজিলার্ডের বয়স মাত্র ষোলো বছর। বুদাপেস্টে টেকনিকাল অ্যাকাডেমির ছাত্র তখন তিনি। সামরিক আইনে বাধ্যতামূলক সৈনিকবৃত্তি গ্রহণ করতে হল ৎজিলাৰ্ডকে। কৈশোরে এবং যৌবনের প্রথম সামরিক কর্তাদের কাছ থেকে তিনি এমন সদ্ব্যবহার পেয়েছিলেন যে, সারাটা জীবনে তা ভোলেননি। অতি পরিণত বয়সে ৎজিলাৰ্ডকে একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, আপনি কী পেলে সবচেয়ে খুশি হন?

জবাবে ৎজিলাৰ্ড বলেছিলেন, ব্রাস-হেলমেট-মাথায় লাঠি মারার সুযোগ!

ৎজিলাৰ্ড আজন্ম সমর-বিরোধী।

প্রথম যুদ্ধ শেষে (1981) ৎজিলাৰ্ড এসেছিলেন জার্মানিতে। বাবা ছিলেন এঞ্জিনিয়ার, উনিও কৈশোরে বাস্তুবিদ হবার স্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু বুদাপেস্ট থেকে বার্লিনে এসে ওঁর মত বদলে গেলো। উনি নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট হবার জন্য সচেষ্ট হলেন। তার কারণ বোধকরি কয়েকজন বিশ্ববিশ্রুত অধ্যাপকের প্রভাব। তিনি অধ্যাপক হিসাবে পেয়েছিলেন–আইনস্টাইন, নেস্ট, ফন-লে এবং প্ল্যাঙ্ককে; চারজনই নোবেল-প্রাইজ পাওয়া। হিটলার যখন জার্মানির ক্ষমতা দখল করল ৎজিলাৰ্ড তখন কাইজার উইলহেম ইন্সটিট্যুটের অবৈতনিক লেকচারার। তীক্ষ্ণধী ৎজিলাৰ্ড বুঝলেন, জার্মানির ভাগ্যাকাশে কালবৈশাখী প্রত্যাসন্ন। উনি চলে এলেন ভিয়েনায়। কিন্তু মাত্র দেড়মাসের মধ্যেই তার মনে হল অস্ট্রিয়াও যথেষ্ট নিরাপদ নয়–হিটলারের হাত থেকে অস্ট্রিয়ারও নিস্তার নেই। উনি পাড়ি জমালেন গ্রেট ব্রিটেনে। সেখানে থেকে পরে মার্কিন মুলুকে। মানহাটান প্রজেক্টের অন্যতম কর্ণধার হয়েছিলেন তিনি।

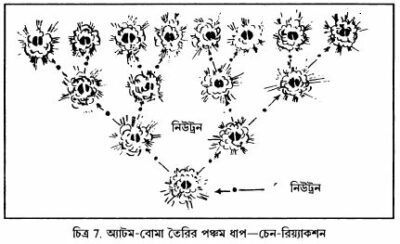

1933-সালে এক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে লর্ড রাদারফোর্ড বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বললেন, ‘পরমাণুর ভিতরে সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করে মানুষের কাজে লাগাবার কথা যারা বলছে তারা বাতুল। সেদিন শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পঁয়ত্রিশ বছরের লিও ৎজিলাৰ্ড। অনেক পরে স্মৃতিচারণে তিনি লিখেছেন, “সেই দিনই আমার মনে হল, লর্ড রাদারফোর্ড-এর কথা হয়তো ঠিক নয়। গত বছর জোলিও-কুরি বোরন থেকে একটি নিউট্রনকে মুক্ত করেছেন–এটা প্রত্যক্ষ সত্য। এর পর যদি কোনো বৈজ্ঞানিক এমন ব্যবস্থা করতে পারেন যাতে ক্রমান্বয়ে একের-পর-এক ওইভাবে নিউট্রন মুক্তি পাবে–তাহলে সেটা একটা চেন রি-অ্যাকশন’-এর রূপ নেবে। সেক্ষেত্রে পুঞ্জীভূত শক্তির পরিমাণটা বড় কম হবে না। প্রথমেই আমার মনে হয়েছিল ‘বেরিলিয়ামের কথা। পরে অন্যান্য মৌলিক পদার্থের কথাও মনে আসে, এমনকি ইউরেনিয়াম পর্যন্ত। কিন্তু বাস্তবে সে-সব পরীক্ষা করার সুযোগ আমি পাইনি-নানান কারণে ঘটে ওঠেনি।”

ৎজিলাৰ্ড সে পরীক্ষা সেদিন করেননি বটে তবে তিনিই বোধকরি প্রথম বৈজ্ঞানিক যিনি পরমাণুশক্তির সম্ভাবনাময় মনুষ্য-সভ্যতার অপরিসীম বিপদের কথা চিন্তা করেছিলেন এবং সেই আদিযুগেই তার প্রতিকারের কথা ভাবতে শুরু করেছিলেন। 1935-এ তিনি কয়েকজন বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানীকে বলেছিলেন, অতঃপর পরমাণু বিভাজনের ব্যাপারটা গোপন রাখা উচিত।

বিস্মিত বৈজ্ঞানিকরা প্রতিপ্রশ্ন করেন : বল কী হে? বিজ্ঞানের আবিষ্কার আবার গোপন রাখা হবে কেন? কস্মিনকালেও তো এমনটা কেউ ভাবেনি?

-বুঝতে পারছেন না? পরমাণু শক্তিকে জনহিতকর কাজে লাগাবার আগেই যুদ্ধবিশারদের দল তা দিয়ে মারণাস্ত্র বানাতে চাইবে। জার্মান বৈজ্ঞানিকেরাই এ-বিষয়ে সবচেয়ে এগিয়ে আছেন। হিটলার যদি একবার এই শক্তির সন্ধান পায় তাহলে সে পৃথিবীটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে!

বৈজ্ঞানিকেরা বললেন, কী পাগলের কথা!

কেউ পাত্তা দিলেন না ৎজিলাৰ্ডকে।

বস্তুত সেটা এমন একটা যুগ যখন বৈজ্ঞানিকেরা রাজনীতির ধার ধারতেন না। ল্যাবরেটরির বাইরে যে একটা জগৎ আছে এটা মনেই থাকত না তাদের। অপরপক্ষে রাজনীতিবিদেরাও বৈজ্ঞানিকদের বড় একটা পাত্তা দিতেন না। সাধারণ মানুষ রাজনীতি নিয়ে যতটা মাতামাতি করত বিজ্ঞান নিয়ে তার শতাংশের একাংশও করত না। দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের আলোচনার আসরে হিটলারের নাম যদি লক্ষ বার উচ্চারিত হয় তবে ‘নিউট্রন’ শব্দটা উচ্চারিত হয় একবার!

আমরা ইতিমধ্যে বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে 1932-33 সাল পর্যন্ত এগিয়ে এসেছি। এসে পৌঁচেছি এমন একটি খণ্ডমুহূর্তে যখন বিশ্বের তিন প্রান্তে তিনটি যুগান্তকারী ঘটনা ঘটছে। এক নম্বর–কেমব্রিজের ক্যাভেন্ডিশ ল্যাবরেটরিতে চ্যাডউইকের সূতিকাগারে জন্ম নিল ‘নিউট্রন’ (ফেব্রুয়ারি 1932); দু নম্বর-রুজভেল্ট আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হলেন (নভেম্বর 1932), এবং তিন নম্বর–হিটলার জার্মানির সর্বময় কর্তা হল (জানুয়ারি 1933)।

.

০৪.

ইংলন্ডে যেমন রাদারফোর্ড, ডেনমার্কে যেমন নীলস বোহর, ফ্রান্সে যেমন কুরি-দম্পতি তেমনি ইটালির সবচেয়ে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ছিলেন এনরিকো ফের্মি। তার অনুগামীরা তাকে বলত, ‘পোপ অব ফিজিক্স’। বৈজ্ঞানিক সমারফেল্ড-এর (1868-1951) শ্রেষ্ঠ ছাত্র পরবর্তী যুগের নোবেল-লরিয়েট জার্মান ফিজিসিস্ট হান্স বেথে (1906 ) রোম থেকে তার গুরুকে চিঠিতে এই সময়ে লিখেছিলেন, “রোমে এসে কলিসিরাম তো দেখলামই কিন্তু সবচেয়ে অবাক হয়েছি এনরিকো ফের্মিকে দেখে। তাকে যে কোনো প্রশ্নই দেওয়া যাক অবধারিতভাবে তার সমাধানটা তার নজরে পড়ে। অদ্ভুত প্রতিভা!” জোলিও-কুরি আলফা-পার্টিক-এর আঘাতে পরমাণুর প্রাথমিক নিদ্রা ভাঙিয়েছেন শুনে ফের্মি সিদ্ধান্ত নিলেন চ্যাডউইকের নব-আবিষ্কৃত ওই নিউট্রন দিয়ে আঘাত করে তার নিদ্রাটা ভাঙা যায় কিনা দেখবেন। স্থির করলেন, একের-পর-এক মৌল পদার্থ নিয়ে তিনি পর পর পরীক্ষাকার্য চালিয়ে যাবেন!

যে-কথা সেই কাজ। প্রথম আটটি পরীক্ষায় কোনো ফল পাওয়া গেল না; কিন্তু নবম মৌল পদার্থ ফুরিনের ক্ষেত্রে গাইগার-কাউন্টার যন্ত্রে কাটাটা দুলতে শুরু করল। এ যন্ত্রটি হ্যান্স গাইগার (1882-1945) আবিষ্কার করেছিলেন কয়েক বছর আগে (1908-10)–এতে অদৃশ্য রেডিও-অ্যাকটিভিটি ধরা পড়ে। অর্থাৎ ফের্মির পরীক্ষায় দেখা গেল, নিউট্রন দিয়ে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করলেও কৃত্রিম রেডিও-অ্যাকটিভিটি জন্মাতে পারে-যার মানে হল, পরমাণুটি বিচূর্ণ হয়ে গেছে। এবং অন্যান্য মৌল-পদার্থের আইসোটোপ জন্ম নিচ্ছে! ফের্মি আরও অনেকগুলি মৌল পদার্থ নিয়ে পরীক্ষা করলেন–এমনকি সবচেয়ে ভারী পদার্থ ইউরেনিয়াম নিয়েও। ওঁর ধারণা হল–ইউরেনিয়াম ওঁর বীক্ষণাগারে নূতন ধাতুর জন্ম দিল–যা নাকি তদানীন্তন বিজ্ঞানজগতের জ্ঞাত বিরানব্বইটি ধাতুর মধ্যে নেই–অর্থাৎ তার দাবি : নূতন ধাতুর জন্ম দিয়েছেন তিনি–যাকে বলে transuranic element, ইউরেনিয়ামোত্তর ধাতু।

ফের্মির দাবি শেষ পর্যন্ত টেকেনি। নূতন ধাতুর জন্ম তিনি দিতে পারেননি। তা বলে ফের্মির এ পরীক্ষা অকিঞ্চিৎকর নয়। বস্তুত তিনি এ পরীক্ষায়–এবং তিনিই সর্বপ্রথম ইউরেনিয়াম পরমাণুকে বিচূর্ণ করলেন। চ্যাডউইক-আবিষ্কৃত নিউট্রনের কার্যকারিতা তিনি প্রমাণ করলেন। সেদিন কেউ টের না পেলেও এ কাজটি পরমাণু-বোমা নির্মাণের চতুর্থ সোপান।

***

অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকই সেদিন ভেবেছিলেন ফের্মি ইউরেনিয়ামোত্তর কোনো ধাতুকে জন্ম দিয়েছেন। দিকে দিকে দেশে দেশে সবাই ফের্মির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। একমাত্র একজন এ দাবিতে সন্দেহ প্রকাশ করে বসলেন–জার্মান-দম্পতি ইডা (1896-1978) আর ওয়ালটার (1893-1960) নোডাক। ফ্রাউ ইডা নোডাক একজন অদ্ভুত রসায়নবিদ মহিলা। 1925-এ তাঁরা ‘রেনিয়ান’ নামে একটি ধাতু যখন আবিষ্কার করেছিলেন। এই 30-32 বয়সের স্বামী-স্ত্রী একই বছরে (1925) আবিষ্কার করেন আরো একটি ধাতু-মাসুরিয়াম (আর নাম হয়ে টেকনেটিয়াম)। সেই ইডা নোকই সাহস করে বললেন–ফের্মি কোনো ইউরেনিয়ামোত্তর ধাতুর সন্ধান বোধ হয় পাননি, অপরপক্ষে হয়তো তিনি পরমাণুর কেন্দ্রস্থলটি অর্থাৎ নিউক্লিয়াসটিকে দু টুকরো করে ফেলেছেন, নবাবিষ্কৃত ইউরেনিয়ামোত্তর ধাতু যেটাকে বলা হচ্ছে, আসলে সেটা কোনো পরিচিত মৌল পদার্থের আইসোটোপ।

শ্ৰীমতী নোডাক ঠিকই বলেছিলেন; কিন্তু কোনো বৈজ্ঞানিক তখন সেটা মেনে নিতে পারেননি। ফের্মি নিজে তো নয়ই, এমন কি জার্মানির অটো হান (1879 – 1968) অথবা ইংল্যান্ডের রাদারফোর্ডও নয়। শ্রীমতী নোক দুঃখ করে লিখেছিলেন, “আমি এবং আমার স্বামী প্রফেসর হানকে একথা যখন বোঝাতে চাইলাম তখন তিনি তাতে কানই দিলেন না। আমরা বলতে চেয়েছিলাম, বৈজ্ঞানিক ফের্মির ওই নিউট্রন আসলে পরমাণুর কেন্দ্রবিন্দুকে বিদীর্ণ করেছে। কেউই সেদিন সেটা মেনে নেননি।”

দুঃখের কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু এজন্য দোষও দেওয়া যায় না অটো হান অথবা অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের। তার কারণটা বুঝিয়ে বলি। এতদিন লক্ষ লক্ষ ইলেকট্রনভোল্ট শক্তিবহ আলফা পার্টিকল্স-এ অথবা প্রোটন দিয়ে পরমাণুর কেন্দ্রস্থলটি বিদীর্ণ করার চেষ্টায় কেউ সফলকাম হতে পারেননি। সেক্ষেত্রে কে বিশ্বাস করবে নিউট্রন–যার শক্তি এক ইলেকট্রন-ভোল্টেরও কম–তা ওই পরমাণুর কেন্দ্রকে বিচূর্ণ করেছে? ধরুন একটি সৈন্যদল দীর্ঘদিন কামান বর্ষণে একটা দুর্গপ্রাকার বিধ্বস্ত করতে পারল না, তারপর একজন এসে বললে-”স্যার, কামানের গোলার বদলে এবার পিংপঙের বল ছুঁড়ে দেখলে হয় না?” তাহলে সেনাপতি কী বলতে পারেন?

বস্তুত কামানের গোলা যা পারেনি, পিংপঙের বল সেটাই করেছিল ফের্মির গবেষণাগারে। এবার রঙ্গমঞ্চে এসে অবতীর্ণ হলেন শ্রীমতী নোডাক-এর বদলে আর দুজন প্রতিদ্বন্দিনী।

***

মাদাম কুরির কন্যা ফরাসি বৈজ্ঞানিক আইরিন কুরি ব্রাসেলস্ সম্মেলনে ওই একই কথা বললেন। প্রফেসর অটো হান, বিশেষ করে তার সহকর্মী এবং শিষ্যা কুমারী মাইট্রার (1878-1968) দৃঢ়স্বরে বললেন, নিউট্রনের পক্ষে পরামাণুর কেন্দ্র বিদীর্ণ করা আদৌ সম্ভবপর নয়। ফ্রয়লাইন মাইটনার সম্মেলনকে জানালেন, তিনি বারে বারে পরীক্ষাটা করে দেখছেন। শ্রীমতী কুরির দাবি মেনে নেওয়া চলে না।

শ্ৰীমতী আইরিন কুরি তার স্মৃতিচারণে বলেছেন, একমাত্র নীলস বোহর ছাড়া কেউ সেদিন আমাদের স্বামী-স্ত্রীর কথায় আদৌ পাত্তা দেননি।

সম্মেলনে থেকে ফিরে এসে শ্রীমতী কুরি আবার ওই পরীক্ষাগুলি করে দেখলেন তার পারি-ল্যাবরেটারিতে। আবার ওই একই ফল পেলেন। এবার তিনি পরীক্ষার বিবরণ ছাপিয়ে দিলেন একটি বিখ্যাত বিজ্ঞানের পত্রিকায়।

অটো হান সেটা পড়ে নাকি বলেছিলেন, “শ্রীমতী আইরিন কুরি তাঁর মায়ের কাছ থেকে শেখা রসায়নবিদ্যার ওপর বেশি জোর দিতে চাইছেন। তার মা মাদাম-কুরি ছিলেন অসীম প্রতিভাশালী এক মহীয়সী বিজ্ঞানী, কন্যাও মায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে রসায়নবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত রসায়ন এ-কয়েক বছরে আরও অনেকটা এগিয়ে গেছে।“

প্রফেসর অটো হান তখন জার্মানির সবচেয়ে বড় রসায়ন-বিজ্ঞানী। তার এ কথায় নিশ্চয়ই মর্মাহত হয়েছিলেন শ্রীমতী কুরি–কিন্তু তিনি নীরবই রইলেন। পরে বোধ হয় প্রফেসর হান ভেবেছিলেন ওই ফরাসি বৈজ্ঞানিক-দম্পতিকে উপহাস্পদ করা ঠিক হবে না। তিনি একটি ব্যক্তিগত পত্র লিখলেন পারিতে। লিখলেন, “আমার মনে হয় আরও সাবধানতা নিয়ে তোমাদের এ পরীক্ষাগুলি করে দেখা উচিত। তারপর কাগজে প্রবন্ধ লেখবার প্রশ্ন উঠবে। তোমরা যা বলছ, তা যে অসম্ভব একথা তো তোমরা নিজেরাই বুঝছ। ইলেকট্রো-নিউট্রাল নিউট্রনের দ্বারা অসীম বিদ্যুদর্গৰ্ভ নিউক্লিয়াস কখনও বিদীর্ণ হতে পারে? আমার অনুরোধ–আরও গভীরভাবে পরীক্ষা করার পূর্বে তোমরা আর কোনো প্রবন্ধ প্রকাশ কর না।”

কুরি-দম্পতি প্রবীণ অধ্যাপকের ওই পত্রটির কোনো প্রত্যুত্তর করলেন না। অপরপক্ষে ঠিক পরবর্তী সংখ্যা বিজ্ঞান-পত্রিকায় পুনরায় ছাপা হল দ্বিতীয় একটি প্রবন্ধ!

রীতিমতো ক্ষেপে গেলেন অটো হান। হয়তো কিছু একটা করে বসতেন, কিন্তু ঠিক সেই সময়েই তার জীবনে ঘটল একটা মর্মান্তিক ঘটনা। বিহ্বল হয়ে পড়লেন অটো হান। গোপনে তাঁর এক ছাত্র এসে তাকে জানিয়ে গেলো–হিটলারের গেস্টাপো-বাহিনী সম্প্রতি আবিষ্কার করেছে প্রফেসর হান-এর একান্ত সহচরী এবং দক্ষিণ হস্তস্বরূপা মিস লিজা মাইটনার পুরোপুরি আর্য নন! যে কোনো মুহূর্তে তাকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে। অটো হানের সঙ্গে কুমারী মাইটনারের সম্পর্কটা ছিল নিবিড়। কতটা ঘনিষ্ঠ তো জানি না; কিন্তু ওঁর ডালহেম-ইন্স্যুটের যাবতীয় দায়িত্ব বহন করতেন ওই প্রিয়শিষ্যা। মাথায় হাত দিয়ে বসলেন অটো হান। উনি ছুটে গেলেন প্রফেসর ম্যাক্স প্লাঙ্কের কাছে। কোয়ান্টাম-থিয়োরির (1900) জনক ম্যাক্স প্লাঙ্ক-এর নাম কে না জানে? দুজনে পরামর্শ করে সরাসরি চলে এলেন বার্লিনে। দেখা করলেন খাস ফুরারের সঙ্গে–অ্যাডলফ হিটলারের সঙ্গে। বললেন, কুমারী মাইটনার-এর অভাবে জার্মানির সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান মন্দিরের বনিয়াদ ধসে যাবে। সেটা জার্মানিরই নিদারুণ ক্ষতি!

অ্যাডলফ হিটলার নাকি জবাবে বলেছিলেন, প্রফেসর, আপনাদের বিজ্ঞান জগতের সঠিক হিসাব আমি জানি না। আপনারা কি মনে করেন এই ফ্ৰয়লাইন লিজা মাইটনার-এর পাণ্ডিত্য সেই ইহুদি-বাচ্চা আইনস্টাইনের চেয়েও বেশি?

নতমস্তকে ফিরে এলেন হান আর প্লাঙ্ক, বার্লিন থেকে ডালহেম। সামনেই গ্রীষ্মবকাশের ছুটি। দলে দলে সবাই বেড়াতে যাচ্ছে। কুমারী মাইটনার সেই সুযোগে চলে গেলেন (1938) সুইডেনে, গ্রীষ্মবকাশ কাটাতে। ডালহেম ইন্সটিট্যুটের কেউ তাদের এই সর্বময়ী কত্রীর প্রস্থানে বিদায় জানাতে এল না–তারা জানত, উনি কয়েক সপ্তাহের জন্য গোটিনজেন-এ বেড়াতে যাচ্ছেন। প্লাঙ্ক, হান আর মাইটনার নিজে শুধু জানতেন–এই তাঁর চিরবিদায়! ল্যাবরেটারির যন্ত্রপাতি, ব্যক্তিগত স্মৃতিচিহ্ন, এমনকি অসমাপ্ত রিসার্চের কাগজপত্রগুলোও সঙ্গে নেওয়া গেল না। একটিমাত্র স্যুটকেস হাতে প্রফেসার হানের মানসকন্যা চিরকালের জন্য। গ্রীষ্মবকাশ কাটাতে চলে গেলেন!

শ্রীমতী মাইটনার নেই, তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন প্রফেসর হানের আর এক প্রিয়-শিষ্য–স্যাসম্যান। ডালহেম ইন্সটিটুটে তিনিই হলেন হানের দক্ষিণ-হস্ত। প্রফেসর হান ল্যাবরেটারির দ্বিতলে নিজ কামরাতেই দিন কাটান–একতলার ল্যাবরেটারিতে বড় একটা আসেন না। মনটা ভেঙে গেছে তার। সত্যই তো, জার্মানির পক্ষে আলবার্ট আইনস্টাইন যতটা অপরিহার্য ছিলেন কুমারী মাইটনার নিশ্চয় ততটা ছিলেন না কিন্তু গোটা জার্মানি নয়, এই ডালহেম ইন্সটিট্যুটে সেই বিজ্ঞানভিক্ষুণীর স্থান যে কতটা অপরিহার্য তা একমাত্র তিনিই জানতেন।

***

মাসখানেক পরের কথা। প্রফেসর হান কী একটা বই পড়ছিলেন তার খাসকামরায়; দ্বিতলের ঘরে। চুরুটের ধোঁয়ায় ঘরটা আগ্নেয়গিরির রূপ নিয়েছে। হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন স্ট্র্যাসম্যান! বললেন প্রফেসর, এই প্রবন্ধটা পড়ে দেখুন!

স্ট্র্যাসম্যান তার স্মৃতিচারণে ঘটনাটি সম্বন্ধে লিখেছেন :

“আমার হাতে ছিল একটি বিজ্ঞান-বিষয়ক পত্রিকা। তাতে বার হয়েছে আইরিন-জোলিওর তৃতীয় প্রবন্ধ। ওঁরা তাদের পরীক্ষার ফলাফল পুনরায় প্রকাশ করে বলতে চেয়েছেন, ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াসে নিউট্রন ‘বোম্বার্ড’ করে তারা পেয়েছেন ‘ল্যানথেনাম’ ধাতু। অর্থাৎ ইউরেনিয়াম পরমাণু পুনরায় বিদীর্ণ করেছেন তারা। আমি জানতাম, প্রফেসার হান থিয়োরিটা বিশ্বাস করেননি; জোলিও-দম্পতিকে এ বিষয়ে পত্রিকায় কিছু ছাপতে বারণও করেছিলেন তিনি। তবু এই তৃতীয় প্রবন্ধটা পড়ে আমার মনে হয়েছিল–ফরাসি-দম্পতিই ঠিক কথা বলছেন। তাই পত্রিকাটি হাতে নিয়ে আমি ছুটে চলে এসেছিলাম প্রফেসার হানের ঘরে। উনি কী একটা বই পড়ছিলেন। কেমন যেন ক্লান্ত, বিষণ্ণ। আমার উত্তেজনাতেও ওঁর কোনো ভাবান্তর হল না। বললেন, কী ওটা?

“আমি বাড়িয়ে ধরলাম পত্রিকাটা। বললাম, জোলিও-কুরি দম্পতির তৃতীয় প্রবন্ধ। ওঁরা পুনরায় নিউক্লিয়ার ফিশান করে প্রমাণ করেছেন।

“আমাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে প্রফেসর বললেন, আমার সময় নষ্ট কর না। ওই ফরাসি বান্ধবীটির প্রবন্ধ পড়ার মতো সময় এবং ধৈর্য আমার নেই!

“আমি কিন্তু নাছোড়বান্দা। বিনা অনুমতিতেই প্রবন্ধের মূলতত্ত্বটা জোরে জোরে পড়তে থাকি। জেদি বাচ্চা ছেলের মতো প্রফেসর হান তার ঘূর্ণমান চেয়ারে আধখানা পাক খেলেন। একশো আশি ডিগ্রি। উল্টো দিকে ফিরে চুরুট ফুঁকতে থাকেন। তা হোক, শুনতে তো পাচ্ছেন। আমি পড়েই চলি। হঠাৎ একশো আশি ডিগ্রিকে তিনশো ষাট ডিগ্রি করে বসলেন। ছিনিয়ে নিলেন পত্রিকাটি আমার হাত থেকে। চুরুটটা নামিয়ে রেখে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন প্রবন্ধটার ওপর। কয়েক মিনিট গোগ্রাসে গিলতে থাকেন প্রবন্ধটা। তারপর কোথাও কিছু নেই লাফ দিয়ে উঠে পড়লেন উনি। দুদ্দাড়িয়ে নেমে এলেন সিঁড়ি দিয়ে। ঢুকে পড়লেন ল্যাবরেটারিতে। আমি ওঁর পিছন পিছন। অর্ধসেবিত চুরুটটা যে পড়েই রইল ওঁর টেবিলে সে-কথা আমাদের খেয়াল ছিল না।

“এরপর পাক্কা তিন সপ্তাহ আমরা দুজনে ল্যাবরেটারি থেকে আদো বার হইনি। ল্যাবরেটারি-সংলগ্ন বাথরুম ছাড়া কোথাও যাইনি–এমন কি সংবাদপত্রও পড়িনি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কফি-স্যান্ডউইচ খেয়েছি, বীক্ষণাগারে ডিভ্যানে পালা করে এক-আধটু ঘুমিয়ে নিয়েছি। কুরি-দম্পতির তিন মাস ধরে সম্পন্ন করা প্রতিটি পরীক্ষা অধ্যাপক হান তিন সপ্তাহে নিজে হাতে করে দেখলেন। তারপর একদিন আমার হাতখানা টেনে নিয়ে বললেন, স্ট্যাসম্যান, আমি স্বীকার করছি! অটো হান-এর ভুল হয়েছিল, আইরিন কুরির নয়!

“সে এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত! যেন একটা কামানের গোলা পরাজয় স্বীকার করছে পিংপং বলের কাছে!

“আমি একা এ ঘটনার সাক্ষী; কিন্তু একটি জ্বলন্ত প্রমাণ আমার হাতে আছে। আক্ষরিক অর্থে। প্রফেসর হানের খাসকামরায় সেই টেবিলক্লথে অর্ধদগ্ধ চুরুটটা তিল তিল করে প্রমাণ করেছে পিংপং বলের সঙ্গে দ্বৈরথ-সমরে কামানের গোলার পরাজয় কাহিনি! জ্বলন্ত প্রমাণ!”

***

একটা কথা। কুরি-দম্পতির একটা ভুল হয়েছিল। তারা বলেছিলেন, ইউরেনিয়াম বিদীর্ণ করে তারা পেয়েছেন ল্যানথেনাম। সেটা ভুল। তারা বাস্তবে পেয়েছিলেন ‘বেরিয়াম’। অথচ সেটা ধরতে পারেননি। পারলে, আরও নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন তারা। প্রফেসর হানের পাকা হাতে এ ত্রুটি ধরা পড়ে গেলো। তাই তিনিই পেলেন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের সত্যটা। তাই বলা হয়–প্রফেসর অটো হানই সজ্ঞানে প্রথম ইউরেনিয়াম-পরমাণুকে বিদীর্ণ করলেন।

আমাদের অ্যাটম-বোমার বিবর্তনে এইটা হল পঞ্চম সোপান! মজা হচ্ছে এই যে, পরীক্ষার সাফল্যটাকে কিন্তু তখনকার বিজ্ঞানসূত্র অনুসারে যুক্তি দিয়ে মেনে নেওয়া যাচ্ছিল না। ইউরেনিয়াম ভেঙে উনি তার কাছাকাছি কোনো মৌল পদার্থ পেলেন না; পেলেন, ‘বেরিয়াম’–যার পারমাণবিক ভর’ বা অ্যাটমিক ওয়েট ইউরেনিয়ামের প্রায় অর্ধেক! এমনটা তো হওয়ার কথা নয়! পদার্থবিদ্যা এর কোনো ব্যাখ্যাই দিতে পারে না, অথচ রসায়ন-বিদ্যা বলছে ওটা বেরিয়াম ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। এ কী বিড়ম্বনা! তা হোক, তবু প্রফেসর হান তার পরীক্ষার ফলাফল তৎক্ষণাৎ ছাপতে দিলেন। তারিখটা বাইশে ডিসেম্বর 1938।

তার বিশবছর পরে প্রফেসর হান একজন সাংবাদিককে বলেছিলেন, প্রবন্ধটা ডাকে দেবার পর আমার এমনও মনে হয়েছিল পোস্ট-আপিসে গিয়ে ওটা ফেরত নিয়ে আসি। কারণ আমার পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফলটা আমি নিজেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।

প্রফেসর হান আরও একটি কাজ করলেন। তার প্রবন্ধের একটি কপি, ছাপা হওয়ার আগেই পাঠিয়ে দিলেন তার এতদিনের বান্ধবী কুমারী মাইটনারকে। লিজা মাইটনার তখন সুইডেনের দক্ষিণপ্রান্তে সমুদ্রতীরের একটি ছোট্ট জনপদে নির্বাসিতা। একা একাই ছিলেন এতদিন। মাত্র কয়েকদিন আগে তাকে সঙ্গ দিতে এসেছেন তার বোনপো ডক্টর অটো রবার্ট ফ্রি (1904-1979)। তিনিও প্রথম শ্রেণির পদার্থবিজ্ঞানী। জার্মানি থেকে বিতাড়িত হয়ে আশ্রয় পেয়েছিলেন কোপেনহেগেন-এ, প্রফেসর নীলস বোহর-এর ছত্রছায়ায়। ফ্রিশ এসেছিলেন নিতান্ত ছুটি কাটাতে–মাসিমাকে এ দুর্দিনে সঙ্গ দিতে। কিন্তু সেই শুভলগ্নেই একদিন মাসিমার নামে এসে পৌঁছলো একটা মোটা খাম–জার্মানি থেকে। সেটা পড়ে মাসিমা যেন খেপে উঠলেন। ফ্রিশকে বোঝাতে থাকেন সবকিছু। ফ্রিশ প্রথমটা কর্ণপাত করতে চাননি–কিন্তু মাসিমার নির্বাতিশয্যে শেষপর্যন্ত দুজনে মিলে প্রবন্ধটা পড়ে ফেললেন। প্রথমটা বিশ্বাসই হতে চায়নি ফ্রিশ-এর; কিন্তু ওঁর মাসিমা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ওঁকে বুঝিয়ে দিলেন ব্যাপারটা।

ছুটি কাটাতে এসে, অদ্ভুত এক সত্যকে আবিষ্কার করলেন ডক্টর ফ্রি। উনি এইসময় সুইডেন থেকে ওঁর মাকে চিঠি লিখেছিলেন, “সুইডেন-এর পাইন জঙ্গলে হাতি পাওয়া যায় বিশ্বাস কর? এখানে এসে দেখি তোমার দিদি জঙ্গলে একটা হাতি ধরে ফেলেছেন। আমরা দুজনে হাতিটার ল্যাজ চেপে ধরেছি–কিন্তু এতবড় জন্তুটাকে নিয়ে কী করব বুঝে উঠতে পারছি না!”