রাদারফোর্ড জানতে চাইলেন, পরমাণুর ভিতরে কী আছে? কেমন করে জানবেন? জানার সবচেয়ে ভাল উপায় তার অন্তরে আঘাত করে দেখা। তোমার মনে কী আছে জানতে হলে আমাকে আঘাত করতে হবে তোমার অন্তরে, দেখতে হবে কোন্ আঘাতে তুমি কী ভাবে সাড়া দাও। কী দিয়ে আঘাত করবেন? কেন, সদ্য-আবিষ্কৃত ওই আলফা-পার্টিক বা হিলিয়াম কেন্দ্ৰক দিয়ে করা যেতে পারে।

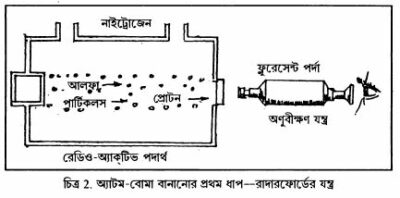

[চিত্র 2. অ্যাটম-বোমা বানানোর প্রথম ধাপ—রাদারফোর্ডের যন্ত্র]

এগুলি প্রচণ্ড গতিসম্পন্ন। আলোর গতির শতভাগ থেকে দশভাগের মধ্যে। অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে 3,000 কিলোমিটার থেকে 30,000 কি. মি.। রেডিয়াম থেকে বিচ্ছুরিত এই দ্রুতগতি রশ্মি দিয়ে তিনি নাইট্রোজেন গ্যাসের পরমাণুতে আঘাত করতে চাইলেন। যে যন্ত্রে তিনি এ পরীক্ষাটা করেছিলেন সেটি সযত্নে আজও রাখা আছে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছোট্ট যন্ত্র। দেখতে চিত্র 2-এর মতো। কাঁচের টিউবটার ভেতরে আছে শুধু নাইট্রোজেন গ্যাস। যন্ত্রের বাঁ দিকে রেডিও-অ্যাটিভ উৎস থেকে যে আলফা পার্টিকলস্ বিচ্ছুরিত হচ্ছে তা 15 সেন্টিমিটার দূরত্বে যেতে পারে না। অথচ উনি ডানদিকের অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখলেন, রেসেন্ট পর্দাটা আলোকিত হচ্ছে। রাদারফোর্ড বললেন, তার কারণটা হচ্ছে এই যে, দ্রুতগামী আলফা-পার্টিকলগুলি টিউবের ভিতরে অবস্থিত নাইট্রোজেন পরমাণুর অন্তর বিদীর্ণ করেছে। নাইট্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রস্থিত কোনো ধনাত্মক-বিদ্যুৎগর্ভ অংশ বিমুক্ত হয়েছে। উনি তার নাম দিলেন প্রোটন। অর্থাৎ তার হিসাব মতো দাঁড়ালো পরমাণুতে আছে দুটি অংশ : কেন্দ্রস্থলে ধনাত্মক বিদ্যুৎগর্ভ প্রোটন এবং তার বাইরে টমসন-সাহেব-বর্ণিত চক্রবর্তনকারী ইলেকট্রন। রাদারফোর্ড তার এ পরীক্ষায় ওই দুটি অংশকে পৃথক করেছেন। অর্থাৎ পরমাণুর অন্তর বিদীর্ণ হয়েছে। বস্তুতপক্ষে পরমাণু-রাজ্যে সেই হল প্রথম বিপ্লব।

অ্যাটম-বোমা বানানোর সর্বপ্রথম ধাপ!

***

তখন কিন্তু সে-কথা কেউ কল্পনাই করেনি। তাই এ আবিষ্কার গোপন করার কথা কারও মনেও আসেনি। প্রফেসর রাদারফোর্ড তৎক্ষণাৎ তার পরীক্ষার ফলাফল ছাপিয়ে ফেললেন। বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে তা ছাপা হল বিভিন্ন দেশে-জার্মানিতে, ফ্রান্সে, রাশিয়ায়, জাপানে।

বিজ্ঞানের কাঁধে তখনও রাজনীতির জোয়াল চাপেনি। বিজ্ঞানের নাকে রাষ্ট্রনায়কেরা তখনও দড়ি পরায়নি। বিশ্ববিজ্ঞানের দ্বার তখন ছিল উন্মুক্ত, অবারিত।

কিন্তু একটা কথা। পরীক্ষান্তে রাদারফোর্ড দেখলেন-তার যন্ত্রের ভেতর যা পড়ে আছে তা অধিকাংশই অক্সিজেন! নাইট্রোজেন নয়! এমনটা কী করে হল তার ব্যাখ্যা উনি সে সময়ে দিতে পারেননি।

রাদারফোর্ড এই পরীক্ষাটা করেছিলেন 1919-এর শেষাশেষি। অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (1914-1918) শেষে। পরীক্ষায় যখন তন্ময় হয়ে আছেন–যুদ্ধ তখনো চলছে–তখন ওঁর এক সহকারী এসে মনে করিয়ে দেয়,-স্যার! যুদ্ধমন্ত্রকে একটা জরুরী অধিবেশনে আজ আপনার যাওয়ার কথা–

ওঁর ওই ছয় ইঞ্চি (15 সেমি) লম্বা যন্ত্রের উপর ঝুঁকে পড়ে তখন বুঁদ হয়ে আছেন সাতচল্লিশ বছর বয়সের আর্নেস্ট রাদারফোর্ড। বাঁ-হাতটা তুলে শুধু বললেন, গোল কোরো না–

মারণাস্ত্র বিষয়ে যুদ্ধমন্ত্রকে বিজ্ঞানীদের কনফারেন্স। যুদ্ধ-সচিব, প্রধান সেনাপতি সবাই থাকবেন। সেখানে অনুপস্থিত থাকা মানে একটা যুদ্ধাপরাধ! আধঘণ্টা পরে সহকারীটি আবার মনে করিয়ে দেয়,-স্যার! এখানে অক্সিজেন কোথা থেকে এল সেটা কাল দেখলে হয় না?

যন্ত্রে-নিবদ্ধদৃষ্টি রাদারফোর্ড একটা অপ্রাসঙ্গিক কথা শুধু বলেছিলেন, মাই বয়! মাই নেম ইজ ‘আর্নেস্ট’!

জরুরি মিটিং-এ অনুপস্থিত তালিকায় লেখা হল একটি নাম–ডক্টর আর্নেস্ট রাদারফোর্ড।

যুদ্ধমন্ত্রীর বিশেষ সংবাদবহ পরদিন কেমব্রিজে এসে হানা দিল। বেশ কড়া মেজাজে কৈফিয়ৎ তলব করল রাদারফোর্ড-এর। তখনও তিনি ব্যারন হননি–লর্ড রাদারফোর্ড নন, প্রফেসর রাদারফোর্ড। সামরিক অফিসারটিকে রাদারফোর্ড নাকি বলেছিলেন, আস্তে কথা বলুন মশাই! আমি এখন একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করছি!

আরও বলেছিলেন, আমার এ পরীক্ষা ইঙ্গিত দিচ্ছে পরমাণুকে বিভক্ত করা সম্ভব। তার অর্থ আপনার মাথায় ঢুকবে না, আপনার বড়কর্তাকে শুধু বলবেন–আমার অনুমান সত্য হলে এই ল্যাবরেটরির ভেতর আজ যেটা ঘটছে তা একটা বিশ্বযুদ্ধ জয়ের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কিছু বুঝলেন?

নিঃসন্দেহে নিরেট ধাতুর হেলমেট ভেদ করে সামরিক অফিসারটির মস্তিষ্কে ব্যাপারটা ঢোকেনি। তা না ঢুকুক–কেমব্রিজ ক্যাভেন্ডিশ-ল্যাবরেটরিতে ঢুকলে আজও দেখতে পাবেন টাঙানো আছে একটি নোটিস : টক সফটলি প্লীজ!

‘আস্তে কথা বলুন, মশাই!’

পরের বছর, জুন মাসে ‘ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিনে’ প্রকাশিত হল রাদারফোর্ড-এর প্রবন্ধ। একটা নতুন দিগন্ত দেখা দিল। প্রমাণিত হল–যুগযুগান্ত ধরে মানুষ যা কল্পনা করে এসেছে, সেই আদিম অ্যালকেমিস্টরা যে স্বপ্ন দেখেছেন, তা নিতান্ত গাঁজাখুরি না-ও হতে পারে। লোহাকে সোনা নয়, রাদারফোর্ড নাইট্রোজেনকে রূপান্তরিত করেছেন অক্সিজেন-এ! কী করে করেছেন তা অবশ্য বোঝা গেল না। কিন্তু করেছেন।

***

আরও একটা প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেল না। কারণ ছাড়া কার্য হয় না-যন্ত্রী ছাড়া যন্ত্র বাজে না। রেডিয়াম কিছু ভগবান নয় যে, আপসে-আপ তেজ বিকিরণ করবে! রসায়ন এ সমস্যার সমাধান করতে না পারলেও পদার্থবিদ্যার এক পণ্ডিত তা করলেন। তিনি সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আলবার্ট আইনস্টাইন (1879 1955)। 26, বছর বয়সে (1905) তিনি বললেন, পদার্থের ‘ভর’ আর ‘শক্তি’ দুটি বিচ্ছিন্ন ধারণা নয়, তারা বাগর্থের মতো সম্পৃক্ততাদের একটি যোগসূত্র আছে। শক্তি পদার্থকে জন্ম দিতে পারে, আবার পদার্থের বিলোপেও জন্ম নেবে শক্তি। সেই যোগসূত্রটি পাওয়া যাবে যে ফর্মুলায় সেটি হল E =mc2। এত ছোট ফর্মুলায় এতবড় বিপ্লবাত্মক কথা আর কোনো বৈজ্ঞানিক মানব সভ্যতার ইতিহাসে কখনও বলেননি! উনি যেন বলতে চাইলেন : “শ্লোকার্ধেন প্রবক্ষ্যামি ‘যম্নোক্তং’ গ্রন্থকোটিভিঃ”। সেই শ্লোকটি হচ্ছে E = mc2; এখানে E হচ্ছে এনার্জি বা শক্তি, m হচ্ছে বস্তুর ‘ম্যাস’ বা ভর আর c হচ্ছে আলোর গতিবেগ, অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে 300,000 কিমি। উনি বললেন, বস্তুর ভর’ও এক ধরনের শক্তিই’! হিসাব কষে দেখালেন, এক গ্রাম পরিমাণের কোনো মৌল পদার্থ যদি সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ করে, তবে তা থেকে জন্ম নেবে যে শক্তি তার পরিমাণ চার হাজার টন কয়লা জ্বালালে যতটা উত্তাপ পাওয়া যাবে ততটা! তাই রেডিয়াম যখন নিজে থেকেই আত্মবিলোপ ঘটাচ্ছে তখন সে শক্তির জন্ম দিচ্ছে। যেহেতু আত্মবিলোপের গতিটা অতি ধীরে (রেডিয়ামের ক্ষেত্রে 1,600 বছরে অর্ধেক) তাই যে-কোনো খণ্ড-মুহূর্তে যথেষ্ট পরিমাণ শক্তি পাওয়া যাচ্ছে না। যদি কোনো কৃত্রিম উপায়ে অল্প সময়ে কোনো পদার্থ আত্মবিলোপ করে তবে তা প্রচণ্ড শক্তির জন্ম দেবে। এ-কথাটাতেও আশঙ্কা করার কিছু ছিল না তখন–কারণ কৃত্রিম উপায়ে পদার্থের আত্মবিলোপ ত্বরান্বিত করার কথা তখন কেউ চিন্তাই করতে পারেনি।