১৪৮৬ শতকে মুদ্রিত বিজয়ায় অনন্তের এক প্রকার মুদ্রার গৌণদিকে শুধুমাত্র ‘গরুড়-বাহিত ‘বিষ্ণুর মূর্ত্তি’ দেখা যায়।” [ইহা বর্তমানে লেখক প্রকাশ করিয়াছেন : Journ, Anc. Ind. Hist. Vol. III:p. 25, pl. XII, 5-6]

যশোধর মাণিক্যের ১৫২২ শকে নির্মিত তিন প্রকার মুদ্রায় ‘ত্রিপুরা সিংহের’ উপর ‘বংশীবাদক কৃষ্ণের মূর্ত্তি’ অঙ্কিত আছে। ইহাদের একটিতে কৃষ্ণের পার্শ্বে শুধুমাত্র ‘একটি’ ও অন্যগুলিতে ‘দুইটি’ নারী বা গোপিনীর মূর্ত্তি দেখা যায়। [কৃষ্ণের উভয় পার্শ্বস্থ দুইটি গোপিনীর মূর্ত্তি-সম্বলিত একটি মুদ্রা শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রকাশ করিয়াছেন : Numismatic supplement, No. XXXVII (JASB. 1923), p. N. 47. Fig. 2.]

মুদ্রণের তারিখ [প্রথম রত্নমাণিক্য ও ধন্যমাণিক্যের কয়েক প্রকারের প্রাথমিক টঙ্ক এবং (এক-চতুর্থ মুদ্রা ছাড়া) ক্ষুদ্রাকৃতি মুদ্রাগুলিতে তারিখ থাকে না] রাজার নাম ও বিরূদ [অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই বিরূদ মুদ্ৰানির্মাণকারী রাজার আরাধ্য দেবদেবীর নামকেই প্রকাশ করে] এবং রাণীর নাম [ভারতের আর কোন স্থানের মুদ্রায় রাজার নামের সহিত রাণীর নাম যুক্ত করা হয় না] লিখিত থাকায় ত্রিপুরার মুদ্রাগুলি ইতিহাসের উপাদান হিসাবে বিশেষ মূল্যবান। এগুলি বহু ক্ষেত্রে রাজমালার বর্ণিত তথ্যই যে শুধু সমর্থন করে, তাহাই নহে; ‘রাজমালা’য় নাই এমন নূতন তথ্যও এই মুদ্রার লেখনে উদ্ঘাটিত হয়। [যেমন : দেবমাণিক্য যে সুবর্ণগ্রাম জয় করিয়াছিলেন, তাহা শুধু তাঁহার এক প্রকার মুদ্রায় লিখিত ‘সুবর্ণগ্রামবিজয়ী’ এই বিরূদ হইতেই জানা যায়।] এই মুদ্রাগুলি কখন কখন ‘রাজমালার কোন কোন উক্তিকে সংশোধন বা ভুল বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছে।

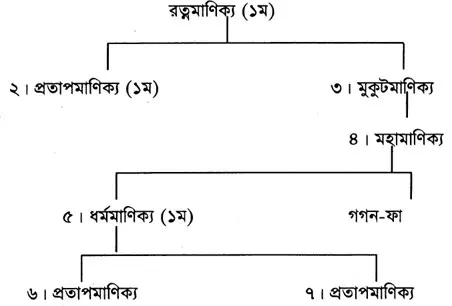

রাজমালার উল্লিখিত রত্ন-ফার সমসাময়িক ও তাঁহার তথাকথিত পৃষ্ঠপোষক ও তাঁহাকে ‘মাণিক্য’ উপাধি প্রদানকারী বাংলার সুলতান যে ঠিক কে ছিলেন, তাহা এতদিন অনুমানের বিষয় ছিল [ইঁহাকে কখনও তুঘরল খান্ বলিয়া (রাজ, ১ম. পৃ. ১৫৯, পাদটিকা), কখনও সুলতান : শামসুদ্দীন বলিয়া (ঐ, ১৬০), আবার কখনও বা সিকন্দর শাহ্ বলিয়া (বাংলা দেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ, প্রথম সংস্করণ, পৃ. ৪৮৮) মনে করা হইয়াছে]; কিন্তু রত্নমাণিক্যের সম্প্রতি সংগৃহীত একটি মুদ্রায় স্পষ্টভাবে পাওয়া তারিখটি এই প্রশ্নের সমাধান করিয়াছে। তিনি ‘১৩৮৬ শকে’ (বা ১৪৬৪ খ্রীষ্টাব্দে) এই মুদ্রাটি নির্মাণ করেন; তাহা হইলে তাঁহার সমসাময়িক সুলতান শুধু (মাহমুদ শাহের পুত্র) রুকনুদ্দীন বারবক শাহই (১৪৫৫ ১৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে) হইতে পারেন। এই মহামূল্যবান মুদ্রাটিই আবার রাজমালায় প্রাপ্ত রত্ন-ফা ও তাঁহার পরবর্তী ছয়জন ত্রিপুরারাজের নিম্নলিখিত আনুপৌর্বিকতাকে কাল্পনিক বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছে :

এক্ষেত্রে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রত্নের মুদ্রায় যখন ১৩৮৬, ১৩৮৮ ও ১৩৮৯ শকের তারিখ পাওয়া যাইতেছে, তখন তাঁহারই তথাকথিত পৌত্র মহামাণিক্যেরও পৌত্র ধন্যামাণিক্যের প্রাথমিক মুদ্রাগুলিতে ‘১৪১২ শকের’ তারিখ পাই। অতএব রাজমালার কথা সত্য হইলে বলিতে হইবে যে, ১৩৮৯ হইতে ১৪১২ শকাব্দের মধ্যে রতের পরে ও ধন্যের আগে মাত্র ২৩ বৎসরে চার পুরুষপরম্পরার (generations) পাঁচ জন রাজা ত্রিপুরা সিংহাসনে বসেন। ইহা কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য নহে। তাহা ছাড়াও রাজমালাতেই মহামাণিক্য-পুত্র ধর্মমাণিক্যের ১৩৮০ শকের একটি তাম্রলেখের উল্লেখ আছে। [এই তারিখটিকে বাংলা ও সংস্কৃতে নানাভাবে লেখা হইয়াছে : (১) ‘শাকে শূন্যাষ্ট বিশ্বাসে বর্ষে’ (রাজ, ২য়, পৃ. ৫); (২) ‘তের শত আশি শকে’ (ঐ); (৩) শূন্যাকষ্টহরনেব্রৈকমিতে সাকে = শূন্যাকষ্টকহরনেত্রৈকমিতে শাকে (রাজ, পৃ. ২১১)] ইহা সত্য হইলে মহামাণিক্য ও তৎপুত্র ধর্মমাণিক্য রত্নেরও পূর্ববর্তী রাজা ছিলেন বলিতে হইবে। এই পরিস্থিতিতে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, পূর্ব্বোল্লিখিত লণ্ডনস্থ মুকুটমাণিক্যের মুদ্রার যে প্রতিচ্ছবি (photograph) আমরা পাইয়াছি, তাহা হইতে বেশ বোঝা যায় যে, মুকুটমাণিক্য ধন্যের অব্যবহিত পূর্বে ১৪১১ শকে সিংহাসনারূঢ় ছিলেন। মুকুটের পক্ষে ধন্যের প্রপিতামহ হওয়া সম্ভব নহে। অন্যরূপ তথ্য ও প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত আমরা বোধ হয় রাজমালায় বর্ণিত ত্রিপুরার প্রথম সাতজন রাজার আনুপৌর্বিকতা নিম্নলিখিতভাবে সংশোধন করিতে পারি—

আমাদের এই ব্যবস্থা মানিলে হইবে যে, রত্ন-ফাকে ঘিরিয়া ‘রাজমালায় যে সব কাহিনী আছে, সেগুলি সর্বাংশে সত্য নহে। বিশেষত, রত্ন-ফা কর্ত্তৃক সর্বপ্রথম ‘মাণিক্য’ উপাধি গ্রহণ করার কথা ভুল; তাঁহার পূর্বেই মহামাণিক্য ও ধর্মমাণিক্য এই উপাধিতে ভূষিত ছিলেন।

রাজমালায় বর্ণিত আছে যে, ত্রিপুরার পরবর্তী ৯৩ জন রাজার পরে রাজত্বকারী ছেংথুমফা (কোন এক) গৌড়েশ্বরকে পরাজিত করেন। [রাজ, ১ম, পৃ. ৫৭-৫৯ : ছেংগুম্ফা খণ্ড।] সেই গৌড়েশ্বর সমসাময়িক কোন বাংলার সুলতানই হইবেন। মনে হয়, এই ছেংথুমফাই ত্রিপুরার প্রথম ঐতিহাসিক রাজা এবং তিনি সর্বপ্রথম ‘মাণিক্য’ উপাধি ধারণ করেন এবং পরবর্তীকালে ‘মহামাণিক্য’ [মহামাণিক্য সম্ভবত কোন ব্যক্তিগত নাম নহে; কারণ ইহা হইতে ‘মাণিক্য’ অংশটুকু বাদ দিলে যে ‘মহা’ শব্দটি থাকে, তাহা কাহারও নাম হইতে পারে না] বলিয়া খ্যাত হন।