ইতিহাসের আলোকে আত্ম-দর্শন

মুঘল-পূর্ব যুগের ভারতের মুসলিম শাসকরা পরিচিত ছিলেন তুর্ক বা তুরুক নামে। এঁদের অবশ্য স্বতন্ত্র গোত্রীয় ও দৈশিক নাম ছিল, যেমন খালজি, তুঘলক, লোদী, উজবক, আইবক, ঘোরী প্রভৃতি। তাঁরা যেমন একগোত্রীয় ছিলেন না, তেমনি তারা এক অঞ্চল থেকেও আসেননি। মধ্য এশিয়ার ও আফগানিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে ছিল তাদের বাস।

মুঘল-পূর্ব যুগে ভারতীয় ভাষায় ও সাহিত্যে প্রায় সর্বত্রই এঁদেরকে তুর্ক বা তুরুক বলে অভিহিত করা হয়েছে; জাতি-পরিচয়ে কোথাও মুসলমান বলে উল্লেখ করা হয়নি। কেবল ধর্ম প্রসঙ্গে মুসলমান বলে আখ্যাত হয়েছেন। পরবর্তীকালেও মুঘল, ইরানী, হারুই, বলখী, খোরাসানী, পার্সী, বোখারী, সমরখন্দী, কাশঘরী, তাব্ৰেজী, কুনিয়া, কাবুলী, পর্তুগীজ, ইংরেজ, ফিরিঙ্গি, আমানীয়, ওলন্দাজ, দিনেমার, হার্মাদ, ফরান্সিস প্রভৃতি নিবাসগত নামই পাই। অতএব মধ্যযুগে জাতি-পরিচয় ছিল দেশগত-ধর্মগত নয়। হিন্দু ও হিন্দুস্তানী পরিচয়ও দেশগত। এও বলা চলে বিদেশীরা এভাবেই এদেশে পরিচিত হত।

প্রমাণে ও অনুমানে বোঝা যায়, দেশজ মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলেই ধর্মভিত্তিক জাতি পরিচয় শুরু হয়। এবং তা মুঘল আমলেই বহুল প্রচলিত হয়। তখন থেকেই ভারতের হিন্দু মুসলমানের দুর্ভাগ্যের শুরু। কেননা, ধর্মচেতনা প্রবল হলে চৈত্তিক সংকীর্ণতা প্রশয় পায়। স্বধর্মী না হলেই মানুষকে পর ভাবা, শত্রু মনে করা এবং অবিশ্বাস করা ধার্মিক মানুষের প্রায় স্বভাবসিদ্ধ। এই হিন্দু-মুসলমান-শিখ পরিচয়ের প্রাবল্যবশে মুঘল আমলেই শুরু হয় বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও বৈর, দাঙ্গা ও হাঙ্গামা। ইংরেজ আমলে শাসক-শাসিতের সম্পর্ক যখন ঘুচে গেল, তখন সমকক্ষতার ঔদ্ধত্যে ও দ্বান্দ্বিক স্বার্থের প্ররোচনায় লোভের ও লাভের বৈষম্যে এই বিরোধ ও বিবাদ বেড়ে চলে এবং স্বাধীনতা-উত্তর যুগে তা বর্বর পাশবিক মত্ততার রূপ ধারণ করে। নরহত্যার বীভৎসতা তাদের মনে উল্লাস জাগায়।

এ ব্যাপারে মুসলমানদের দুর্ভাগ্য ও দুর্ভোগই অধিক। একে তো ভারতরাষ্ট্রে তারা সংখ্যালঘু ও হিন্দুর অনুগ্রহজীবী, তার উপর মিথ্যা পরিচয়ে তারা হিন্দুর প্রতিহিংসাবৃত্তির শিকার। মধ্য এশিয়ার ও আরব-ইরানের বহুলোক শাসক ও শাসক-সহচর রূপে ভারতে আসলেও তাদের সংখ্যা এখনকার মুসলমানদের শতকরা তিনজনের বেশি যে নয় তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। কেননা যেসব দেশ থেকে মুসলমান শাসকরা এসেছে, সেখানেও জনসংখ্যা আজো বেশি নয়। এই ধর্মভিত্তিক পরিচয়ের ফলে দেশী মুসলমানেরা কিছুটা মিথ্যা গৌরব লাভের দুর্বলতা বশে এবং কিছুটা আত্মপরিচয় বিস্মৃতির দরুন এই বিদেশী শাসক ও শাসক সহচরদেরকে নিজেদের জ্ঞাতি ভাবতে অভ্যস্ত হয়। এভাবে তাদের নিন্দা-গৌরবের ভাগীও হয়ে যায়। বিদেশী, বিজাতি ও বিধর্মী শাসকের বিরুদ্ধে হিন্দুদের যে স্বাভাবিক ক্ষোভ ও বিরূপতা ছিল, ইংরেজ আমলে জাতীয়তাবোধ বিকাশের ফলে তা তাদের মনে তীক্ষ্ণ ও তীব্র হয়ে উঠে এবং সাহিত্যে, ইতিহাসে ও রাজনীতিতে বিষবৃক্ষ জন্মাতে থাকে। আত্মবিস্মৃত দেশী মুসলমান যেমন তুর্কী-মুঘলদের নিন্দা-গৌরবকে নিজেদের বলে ভাবে, তেমনি তুকী-মুঘল শাসকের প্রতি অমুসলমানদের আরোপিত ও উচ্চারিত কলঙ্ক আর নিন্দাও তাদের গায়ে লাগে। তারা গায়ে মাখে বলেই হিন্দুরাও তাদেরকেই তুর্কী-মুঘলের বংশধর বলে জানে এবং পুরোনো পীড়ন ও ক্ষোভ স্মরণ করে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠে।

আজকের সংখ্যালঘু ভারতীয় মুসলমানের দুর্ভাগ্যের ও দুর্ভোগের অর্ধেক কারণ এ-ই। এই মনস্তাত্ত্বিক আধি থেকে সাধারণ হিন্দুর মুক্তিলাভের আশু-সম্ভাবনা কম। কাজেই ত্রস্ত ও নির্যাতিত ভারতীয় মুসলমানের যন্ত্রণা দীর্ঘস্থায়ী হবে। তাদের ত্রাণপথ দৃষ্টি-সীমার মধ্যে নেই। পাকিস্তানেও হিন্দুনিধন হয়েছে, তবে তা সবসময় প্রতিশোধমূলক। উত্তেজনার কারণ ঘটিয়েছে ভারত। ভারতে হাজারোর্ধ্ব বার বড়-ছোট মুসলিম হত্যা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এক্ষেত্রে পাকিস্তান অনুপম সংযম ও সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছে। পাকিস্তানে অর্থাৎ পূর্ব বাঙলায় প্রতিশোধমূলক দাঙ্গা হয়েছে মাত্র চারবার কী পাঁচবার এবং নিজেরা বাধিয়েছে দুবার। এ তারতম্যের কারণও হয়তো শাসক জাতির অভিমান-পুষ্ট মুসলিম-মনে হিন্দু-বিদ্বেষের অভাব।

তাছাড়া ব্রিটিশ আমলে হিন্দুদেরকে ধনে-মানে-বিদ্যায় উন্নত দেখেও অশিক্ষিত দরিদ্র মুসলমান তাদেরকে শ্রদ্ধার চোখে দেখত, সেই শ্রদ্ধার রেশও উত্তেজনা প্রশমনে কার্যকর হয়েছে। আবার দক্ষিণ ভারতে মুসলমানের সংখ্যা নগণ্য, তাই সেখানে হিন্দুরা মুসলমানকে প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করে না। তাদের বর্তমান অস্তিত্ব গ্রাহ্যের মধ্যে নয় বলেই হিন্দুরা তাদের প্রতি উদাসীন, তাই তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে না। একই কারণে খ্রীস্টান কিংবা পাসীরাও নির্বিঘ্ন। কিন্তু উত্তর ভারতে মুসলিম সংখ্যা নগণ্য নয়, আর দিল্লী-কেন্দ্রী মুসলিম শাসনের স্মৃতিও হিন্দুমনে অম্লান। কাজেই পূর্বের লাঞ্ছনা-স্মৃতি, সম্পদ-লোভ এবং জীবিকার ক্ষেত্রে বর্তমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা উত্তর ও মধ্য ভারতীয় হিন্দুমনে মুসলিম নিধনে ইন্ধন যোগায়। এছাড়াও ধনে-জনে হৃতসর্বস্ব উদ্বাস্তুদের প্রতিহিংসাপরায়ণতা ও অসহিষ্ণুতা এবং জীবিকাসমস্যাও উত্তরভারতে ঘন ঘন মুসলিম-হত্যায় প্ররোচনা দান করে। এর উপর সুবিধাবাদী রাজনীতির খেল তো রয়েইছে।

.

০২.

তুর্কী-মুঘল ও আরব-ইরানীর জ্ঞাতিত্ববোধ অন্যদিকেও মধ্যবিত্ত দেশী মুসলমানের সমূহ ক্ষতি করেছে। তারা নিজেদের চিরকাল স্বদেশে প্রবাসী ভেবেছে। তারা অনুকরণ করেছে বলখী বোখারীর, স্বপ্ন দেখেছে আরব-ইরানের, অনুসরণ করেছে দেশ-কাল-প্রতিবেশহীন জীবন-পদ্ধতি। তারা প্রতিবেশের অনুগত করে জীবন রচনায় ব্রতী হয়নি। এই প্রতিবেশিক প্রয়োজনের অস্বীকৃতিতে তাদের জীবন ছিন্নমূল ও কৃত্রিম হয়ে পড়েছিল। তাই বিগত হাজার বছরের মধ্যে জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই দেশজ মুসলমানের উচ্চমানের কোনো অবদান প্রত্যক্ষ নয়। যে-মাটিতে তারা লালন পেয়েছে, সে মাটিকে তারা ভালবাসেনি। ধাত্রীরূপেও গ্রহণ করেনি। ইসলাম গ্রহণের পরে মধ্যবিত্ত দেশজ মুসলমানের দৃষ্টি আর কখনো মরুভূ আরব ও সরাব-সাকীর ইরান অতিক্রম করে স্বদেশে ফিরে আসেনি। তাই উনিশ শতকে ও বিশ শতকের গোড়ার দিকে মুসলিম লিখিয়ে আঁকিয়েদের আলোচ্য ও অনুধ্যেয় বিষয় ছিল ইসলামপূর্ব ও ইসলাম-উত্তর যুগের আরব-ইরানী পুরাণ, ঐতিহ্য, ইতিহাস ও দর্শন। হাফিজ জালন্ধরী, ফররুখ আহমদ অবধি সে-ধারা রয়েছে আজো অব্যাহত।

এই পদ্মা-কোকিলের দেশের মানুষ চোখ-কান বন্ধ করে রূপ দেখে বসোরাই গোলাপের, গান শোনে নাইসাপুরী বুলবুলের। বিন্ধ্য-হিমালয়ে তাদের মন ভরে না, হেরা-সিনাই-তুরে তাদের আকর্ষণ, আম-কলা-কাঠালে তাদের রুচি নেই, আরবি খেজুরে তাদের লোভ, দেশের শ্যাম নীলিমায় তারা ক্লান্ত, সাহারা তাদের মন ভোলায়। অমুসলিম হাতেম-নওশেরোয়া-রুস্তম তাদের আত্মীয়, পর হল কর্ণার্জুন-যুধিষ্ঠির। এমনি বিকৃত মন-বুদ্ধি দ্বারা চালিত হয়েছিল বলে তারা স্বস্থ ও সুস্থ ছিল না। বাস্তবকে তারা অবহেলা করেছিল, কিন্তু স্বপ্নও ছিল অনায়ত্ত। যদি দেশ-কাল প্রতিবেশের প্রয়োজনানুগ জীবন-ভাবনায় তারা ব্ৰতী হত, তাহলে তারা স্বস্থ ও সুস্থ জীবনের ফসলে ভরে তুলতে পারত তাদের জগৎ। তাতে তাদের মানস-জগৎ হত প্রশস্ত, চিত্তলোক হত আলোকোজ্জ্বল, গড়ে উঠত তাদের স্বকীয় একটা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। জীবনে, সাহিত্যে, দর্শনে তাদের অবদান হত গৌরবের ও গর্বের। স্বধর্মীর ইতিহ্য-গৌরবের সন্ধানে রিক্তচিত্তে কাঙালের মতো স্পেন থেকে গোবী মরু অবধি এমনি মানস-বিচরণের প্রয়োজন হত না। আধুনিক আরব, ইরান, মধ্য-এশিয়াও নয়, মধ্যযুগের মধ্য-এশিয়ায় ও মধ্যপ্রাচ্যে আজো তারা আওয়ারা হয়ে শক্তি, আদর্শ, ঐশ্বর্য ও প্রেরণার খোঁজে ঘুরে বেড়ায়। তারা বাস করে একালে, ধ্যান করে অতীতের, স্বপ্ন। দেখে মরুভূর।

.

০৩.

আরো বড় বিড়ম্বনার কথা, যে-তুকী-মুঘলের জাতিত্ত্ব-স্বপ্ন দেশজ মুসলমানদেরকে চেতনার ক্ষেত্রে দেউলে করেছে, সে-তুর্কী-মুঘল শাসকগোষ্ঠী কখনো দেশী মুসলমানকে আপনজন ভাবেনি। অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যই করেছে চিরদিন। তারা ছিল ঐশ্বর্যের উল্লাসে, প্রতাপ ও প্রভাবের দাপটে, আভিজাত্যের গর্বে, উপভোগের আনন্দে ও প্রতিপত্তির গৌরবে আকাশচারী। দেশী মুসলমানের সঙ্গে তাদের স্বাভাবিক কোনো সামাজিক ও বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল না। দেশী খ্রীস্টান ও ইংরেজের মতোই ছিল সর্বব্যাপারে স্বাতন্ত্র্য। তারা তুর্কী-মুঘল শাসকের অনুগ্রহে আর্থিক ক্ষেত্রে উপকৃতও হয়নি। বড় চাকরিগুলো পেত বিদেশাগত মুসলমানেরা। এ পার্থক্য মুঘল আমলের শেষ দিন অবধি বর্তমান ছিল। তারা এদেশকে ও দেশের মানুষকে স্বদেশ ও স্বজাতি বলে গ্রহণ করেনি। সাতশ বছর শাসন-শোষণ করেও তারা এদেশকে মনে করত দারুল হর। অতএব দেশী মুসলমানকে তারা ইংরেজ যেমন করত দেশী খ্রীস্টানকে–কী অবজ্ঞা আর তাচ্ছিল্যই না করত! তুর্কী-মুঘলের জাতিত্বগবী উত্তরভারতীয় আজকের মুসলমানদের বাঙালির প্রতি অবজ্ঞার মধ্যে রয়েছে সেই পুরোনো স্মৃতির রেশ। তার প্রমাণ পাই এক ঐতিহাসিক দলিলে। ১৭৬৪ খ্রীস্টাব্দে মুর্শিদাবাদ দরবারের পদস্থ মুসলিম কর্মচারীরা মেজর মুনরোর সঙ্গে ষড়যন্ত্রমূলক চুক্তি সম্পাদনের জন্যে চুক্তিপত্রের যে-খসড়া তৈরি করেছিল, তার দু-একটি শর্ত এখানে উদ্ধৃত করছি। এতে বোঝা যাবে মুসলিম শাসকগোষ্ঠী সাতশ বছর পরেও বিদেশী শাসক-শোষকই থেকে গিয়েছিল। অবশ্য মুহম্মদ তুঘলক, ফিরোজ তুঘলক, শেরশাহ্ এবং আকবর ও জাহাঙ্গীর এর ব্যতিক্রম।

The company should in every respect regard as its own the honour and reputation of the Mughals who are strangers in this country and make them its confederates in every business. Whatever mughals whether Iranis or Turanis come to offer their services should be received on the aforesaid terms…. [ and that] should anyone be desirous of returning to his own country… he should be discharged in peace. (Quotation from Foot note 5. (pp. 12-13)] India, Reza Khan maintained. as a Dar-ul-Harb. (Reza Khans notę, Francis MSS. (I.O) Eur E 13 P. 417) He obviously shared the current notion of the Muslim Rulers in India, To whom it was not strictly a Dar-ul-Islam a muslim homeland. Muslims living in Hindustan (that is, North India) did so according to the same notion, as rulers or as sojourners only)–Calender of Persian Correspondence Vol. 1. No. 2423. Quoted by Dr. abdul Majed Khan in The transition in Bengali. (1765-75A. D.) P.12, and see also his Foot note 5. at PP. 12-13* [*পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।]

অথচ বাঙালি তথা ভারতীয় মুসলমানরা সিরাজদ্দৌলা, মীর কাসিম, টিপু ও বাহাদুর শাহ্ ওয়াজেদ আলির জন্যে পরম মমতায় ও চরম আত্মীয়তাবোধে কী কান্নাটাই না কাঁদে! দেশী মুসলমান যে বাদশাহর জাত ছিল না এবং মুঘল-শাসনের অবসানে তারা যে রাজ্যহারাও হয়নি, এ সত্য যতদিন উপলব্ধি না করবে, ততদিন তারা আত্মস্থ হবে না এবং আত্মত্রাণ, আত্ম-নির্মাণ ও আত্মোন্নয়নের সত্য ও সুষ্ঠু পথও তারা খুঁজে পাবে না।

এ সূত্রে মুঘলদের দুর্ভাগ্যের কথাও মনে জাগে। পারস্য রাজ্যের সহায়তায় দিল্লীর সিংহাসন ফিরে পেয়েছিলেন হুমায়ুন। সেই কৃতজ্ঞতায় ও অনুরাগে হুমায়ুন ইরানীদের চাকুরির আকারে আশ্রয় ও প্রশয় দিতে থাকেন। জাহাঙ্গীরের আমল থেকে শাহ আলমের কালাবধি বৈবাহিক ও সাংস্কৃতিক সূত্রে রাজ্যে ও রাজকার্যে ইরানী প্রভাব ও প্রতাপ পূর্ণতা পায়। এসব লোক ব্যক্তিগত লাভ ও লোভকেই জীবনের পরম ও চরম লক্ষ্য করে নিয়েছিল। এদের সঙ্গে জুটেছিল মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার আরো বহু গোত্রীয় মানুষ। ভারত ছিল তাদের চোখে সম্পদ আহরণের নির্বিঘ্ন ক্ষেত্র। রাজা ও রাজসরকারের সঙ্গে তাদের কোনো মমতার সম্পর্ক ছিল না। আনুগত্য ছিল চাকুরিগত। তাই দুর্বল বাদশাহর অক্ষমতার সুযোগে তারা মুঘল সাম্রাজ্য ভাগ করে নিল।

মুঘল বাদশাহরা যদি স্বগোত্রীয়দের উপর নির্ভর করতেন, তাহলে গোত্র-স্বার্থেই সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব সাধনে তারা যত্ন করত। কাজেই মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের মূলে ছিল অমুঘল শাসক ও সেনাপতির আধিক্য। এরা সাম্রাজ্যের সঙ্কটকালে স্ব স্ব স্বার্থে দায়িত্ব ও কর্তব্যভ্রষ্ট হয়ে আনুগত্য প্রত্যাহার করেছিল। এখানে ইবন-খালদুনের কথা মনে পড়ে। তিনি বলেছেন, কৌমচেতনা ও কৌমের সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াসেই রাজশক্তির উদ্ভব, বিকাশ ও স্থিতি সম্ভব হয়। এবং সাম্রাজ্যের আয়ত্তাতীত ভৌগোলিক বিস্তৃতি, রাজ-পরিজনের বিলাসিতা, কৌম-চেতনায় শৈথিল্য ও আলস্য, ভিন্ন গোত্রীয় লোকদের শাসনকার্যে দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ প্রভৃতিই রাজবংশের পতনের মুখ্য কারণ। অন্তত মুঘল সাম্রাজ্য বিলুপ্তির ক্ষেত্রে উক্ত কারণগুলি সত্য হয়ে উঠেছিল।

এখানে উল্লেখ্য যে, ইবন খালদুনের আমলে রাষ্ট্রিক জাতীয়তার উন্মেষ হয়নি। তাই তিনি গোত্র ও কৌম-চেতনার কথা বলেছেন। এ যুগে হলে তিনি দৈশিক কিংবা রাষ্ট্রিক জাতীয়তাবাধ ও দেশপ্রেমের অভাবই দেশ বা জাতির রাষ্ট্রিক-পতনের কারণ বলে নির্দেশ করতেন।

পরিশিষ্ট

কৌতূহলী পাঠকের জন্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পূর্ণ বিবরণ সম্বলিত অংশ এখানে উদ্ধৃত হল :

Calender of Persian Correspondence.

1764, Sept. 22.

2416. Zainul-abidin Khan to Major Munro. Has received through Asad khan his letter desiring the writer to joint the English army with as many able-bodied and well-mounted Moghals, Turanis, etc as possible. Although it is dishonourable for all men, particularly for men of family, to desret the service they are engaged in and go over to their Masters enemies, yet there are several reasons which justify such conduct in the Moghals. First, the Wazir, not withstanding his oath upon the Quarn, murderd the Nawab Muhammad Quli Khan, who was the glory of the Moghals, and who to the writer was dearer than a father or a brother. Secondly, the Wazirs behaviour to the Nawab Mir Qasim, who is a descendant of the Prophet, has been very shameful. It is not allowed by any religion that a person, who flees to another for protection with his family and effects, even if he be a person of low rank, should meet with treatment other than friendly. Why then has he in violation of his oath and agreement behaved in such a manner as to incur universal censure and reflect disgrace upon the Moghal name? Thirdly, he has never failed to break every engagement he has entered into and every oath he has taken. Fourthly, neither he nor his ministers pay any regard to his own sign-manual. Fifthly, with regar to the Moghals, who are starngers in this country, and who, having nothing to depend upon but their monthly pay, are brought ot distress whenever that is stopped, he thinks of nothing but how to oppress and ruin them. Moreover, he takes no notice of men and family, but places all his confidence in low and worthless people. Sixthly, he by no means makes a proper distinction between his friends and his enemies, but makes a practice of countenancing the latter and ill-treating the former. The assisting and supporting of such an oppressor is neither conformable to reason, nor to the Quran, nor to the rules of any religion, and the quitting of his service can reflect no dishonour upon anyone either in the sight of God or man. There fore if the English, who are celebrated for thir Justice and good faith, are desirous of an alliance with the Moghals, and are willing to agree to their just demands and swear to the observance of the agreement by the names of Jesus and Mary, and if the gentlemen of the Council put their seals to it and speedily forward it, a great number of Moghals and Turanis will without delay join the English army. Praises Ali Riza Khan and desires the Major to invite him back to the English service. Assures him that the .said Khan was carried away to the Wazirs camp, contrary to his own inclinations, by his troop of horse and the people of Tikari, that inspite of his Highnesss solicitations, he has refused to enter his service, that he has been greatly oppressed on account of his connection with the English, and that he is sincerely attached to them. Refers him to Mirza Iwaz Beg for particulars. (Trans P. L. R., 1759-64, No. 239. p.p. 476-478. Abs. P. L. R, 1759-65. P. 85.

Sept. 22.

2418. Zainul-abidin Khan to Asad Khan. Has received his letter together with Major Munros letters for the writer and Muhammad Baqir Khan. The Moghals, who have all been informed of the addressees commands, met and unanimously resolved to draw up a treaty and send it to him for his approval and for transmission to the gentlemen of the English council, that they may set their seals to it and swear to the observance of it upon the Bible and in the name of the Prophet Jesus and the Prophet Mary. God forbid that in the service of the English, the Moghals should meet with the same treatment as in that of the Wazir, and that when their business is done, they should be turned away, remote as they are from their native country and brouht to shame and distress. The addressee is a chief of the Moghals and a man of family and understanding. He should settle matters to his satisfaction. Whatever staisfies him, will satisfy the writer. And Whatever satisfies the writer, will satisfy all the Moghals. The merit or demerit of whatever may be done will be attributed to the writer, and the writer, before God, The prophet, and the common father of the Moghals, will attribute it all to the addressee. Desires that the territory by the Ganges and the Jumna may be made over to the Moghals rent-free. Mirza Taqi Khan, Muhammad Baqir Khan, Ali Riza Khan, Rustam Beg, Baba Beg Khan, Muhammad Taqi Khan, Muhammad Tahir Beg, Masum Ali Beg and all the other chiefs have empowered the writer to act for them. Mirza Muhammad Hasan is also ready to join in the conspiracy. Has heartily engaged himself in this dangerous business, Which may be the cause of much bloodshed. Ali Riza Khan has refused to enter the Wazirs service, although His Highness has offered him Rs. 1,000 a month besides a present of Rs. 2,000, which is more than he gives to any of his officers. Requests the addressee to prevail upon the English to invite him back to their army. Requests him also not to invite Mirza Mahdi Ali Khan to join the Moghals, lest he should take the first place. Will rejoice at the addressees elevation to the Nizamat of Oudh, irrespective of whether he is favourable to the writer or not, as it will conduce to the happiness of thousands of people, and as the interest of one individual must not be put in competition with that of the public. He is a man of understanding, but as the writer is more advanced in years, he takes the liberty of advising him that he should not do anything that may lessen him in the estimation of the English, who are men of penetration and foresight; and whose undertaking are conducted with wisdom. Requests to be favoured with a speedy reply. Refers him to Mirza Iwaz Beg for other particulars. PS. Requests him to procure as soon as possible a line or two from Major Munro to Rustam Beg Afshar and Baba Beg Khan, who are both men of consideration among the Moghals. (Trans. P.L.R., 1763 64, NO. 241, PP. 480-483. Abs P.L.R., 1759, P. 85).

Sept. 22. 2423. Paper of articles sent by the Moghals to Major Munro.

(1) The Company should in every respect regards as its own the honour and reputation of the Moghals, who are strangers in this country, and make them its confederates in every business. (2) They should be granted a proper place in the country of the habitation of their families and dependendants. (3) Whereas sixty rupees a month have been fixed for all but Jamadars, Hawaldars, and Dafahdars, there are several privates who have always been distinguished and have received from one to three hundred rupees a month. These men should be allowed something more than what they received in the Wazirs army. (4) Whatever Moghals, whether Iranis or Turanis come to offer their services, they should be received on the aforesaid terms. Moreover, a present of Rs. 100 per head should be immediately given them and a months pay advanced them. (5) At present there should not be raised any difficulties as to the size of horses. (6) Whenever a Moghal is killed in battle or dies a natural death, his son or relation should be received in his place. (7) As several men are in debt, a small sum of money should be sent to enable them to discharge their debt. (8) Should anyone be desirous of returning to his own country, his arrears should be immediately paid and he should be discharged in peace. (Trans. P.L.R. 1763-64, NO. 246, pp. 491-492)

Sept. 22

2424. Shah Mal, Qaladar of Rohtas, to Major Munro. Has answered his several letters. Remains firm in the fort in the hope of his favour and protection. Mir Sulaiman has arrived at Batein (?) fort in Akbarpur, idly relying upon his Highnesss deceitful promises of kindness and reward. But he has been plainly told that the people of Rohtas fort will by no means submit to the Wazir, Whose behaviour to the Nawab Ali Jah (Mir Qasim) has not been such as to make them believe that it will be for their interest to do so. Hopes that the Major will send some assistance as soon as possible. Numbers of the enemys troops are coming towards Rohtas. Some have already arrived at Tilloot, while other are stationed at Sasaram. If he is not speedily supported, he has no expectations but of becoming a sacrifice. Has already sent a paper of requests. Desires that an agreement properly executed and assuring him of protection may be sent. Desired also that some money may be granted to the people of the fort. They are now the companys servants, and any disgrace that they may suffer, will fall upon the English. .

(Trans. P.L.R, 1763-64, No. 247, pp, 486-488. Abs. P.L.R, 1759-65, : p. 83)

Sept. 22

2424A. Shah Mal, Qal-adar of Rohtas, to Major Munro. Has received his letter agreeing to set his hand to the writers paper of requests, but saying that Mir Asad Ali, the bearer of it, has not yet arrived. Encloses another paper. Although he is fully satisfied with what the Major has said in his letter, yet in compliance with the custom of the world, he requests that the paper will be properly signed, sealed and speedily sent to Rohtas together with some money and a body of troops. The enemys troops, which were at Tilloot, have scattered themselves on every side. Should they surround the fort, the garrison will be greatly distressed for want of provision. Makes repeated appeals for help. Refers him to Mir Asad Ali and Dr. Fullarton for particulars. (Trans. P. L. R, 1763-64, No. 248, pp, 488-490. Abş. P.L.R. 1759-65, p. 84)

N.B : Abbreviations.

Abs. P.L.R. Represents the volume of Abstracts of Persian Letters received.

Trans. P. L. R.– Represents the volume of Translations of Perisian letters received.

ইতিহাসের ধারায় বাঙালি

০১.

আমাদের দেশের নাম বাঙলা দেশ, তাই ভাষার নাম বাঙলা এবং তাই আমরা বাঙালি। আমরা এদেশেরই জলবায়ু ও মাটির সন্তান। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই এদেশের মাটির পোষণে, প্রকৃতির লালনে এবং মানুষের ঐতিহ্য-ধারায় আমাদের দেহ-মন গঠিত ও পুষ্ট। আমরা আর্য নই; আরবি, ইরানী কিংবা তুর্কিস্তানীও আমরা নই। আমরা এদেশেরই অস্ট্রিক গোষ্ঠীর বংশধর। আমাদের জাত আলাদা, আমাদের মনন স্বতন্ত্র, আমাদের ঐতিহ্য ভিন্ন, আমাদের সংস্কৃতি অনন্য।

.

০২.

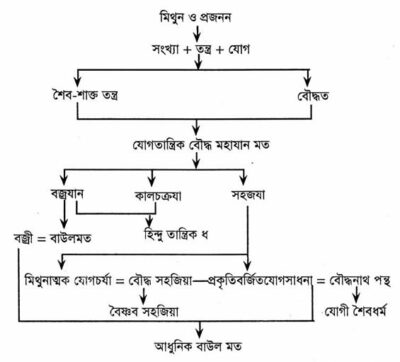

আমরা আগে ছিলাম animist,পরে হলাম Pagan, তারও পরে ছিলাম হিন্দু-বৌদ্ধ, এখন আমরা হিন্দু কিংবা মুসলমান। আমরা বিদেশের ধর্ম নিয়েছি,ভাষা নিয়েছি, কিন্তু তা কেবল নিজের মতো করে রচনা করবার জন্যেই। তার প্রমাণ নির্বাণকামী ও নৈরাত্ন-নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধ এখানে কেবল যে জীবনবাদী হয়ে উঠেছিল, তা নয়; অমরত্বের সাধনাই ছিল তাদের জীবনের ব্রত। বৌদ্ধচৈত্য ভরে উঠেছিল অসংখ্য দেবতা ও উপদেবতার প্রতিমায়। হীনযান-মহাযান ত্যাগ করে এরা তৈরি করেছিল বজ্রযান-সহজযান, হয়েছিল থেরবাদী। এতে নিহিত তত্ত্বের নাম গুরুবাদ।

এই বিকৃত বৌদ্ধ জীবন-চর্যায় মিলে এদেশের আদিবাসীর জীবন–তত্ত্ব ও জগদ্দর্শন। এদেশের মানুষ চিরকাল এই কাদামাটিকে ভালবেসেছে, এর লালনে তার দেহ গঠিত ও পুষ্ট, এর দৃশ্য তার প্রাণের আরাম ও মনের খোরাক। সে এই আশ্চর্য দেহকেই জেনেছে সত্য বলে, দেহস্থ চৈতন্যকে মেনেছে আত্মা বলে-পরমাত্মারই খণ্ডাংশ ও প্রতিনিধি বলে। তাই চৈতন্যময় দেহ তার কাছে মানুষ আর দেহ বহির্ভূত অখণ্ড চৈতন্য হচ্ছে তার কাছে মনের মানুষ, রসের মানুষ কিংবা ভাবের মানুষ।

সে জীবনবাদী, তাই বস্তুকে সে তুচ্ছ করে না, ভোগে নেই তার অবহেলা। তাই জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে যা কর্তব্য, তাতেই সে উদ্যোগী। সেজন্যেই সে তার গরজ মতো জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তার দেবতা সৃষ্টি করেছে। পারলৌকিক সুখী জীবনের কামনা তার আন্তরিক নয়– পোশাকীই। তাই সে মুখে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যবাদ গ্রহণ করেছিল, অন্তরে কোনদিন বরণ করেনি। তার পোশাকী কিংবা পার্বণিক জীবনে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এবং আচার আবরণ ও আভরণের মতো কাজ দিয়েছে, কিন্তু তার আটপৌরে জীবনে ঠাই পায়নি। সে জানে, চৈতন্যের অবসানে এ দেহ ধ্বংস হয়, চৈতন্যের স্থিতিতে এ দেহ থাকে সুস্থ, স্বস্থ ও সচল। তাই সে দেহকে জেনেছে কালস্রোতে ভাসমান তরী বলে। প্রাণকে বুঝেছে শ্বাস-প্রশ্বাসের যন্ত্র বলে আর চৈতন্যকে মেনেছে মন বলে। তাই এই জীবনটাই তার কাছে মন-পবনের নৌকার চলমান লীলা রূপে প্রতিভাত হয়েছে, কাজেই পার্থিব জীবনই তার কাছে সত্য এবং প্রিয়। জীবনের জীবন অর্থাৎ ইহলোকে ও পরলোকে প্রসারিত জীবন তার কল্পনায় দানা বেঁধে উঠতে পারেনি কখনো। তাই বৈরাগ্যে সে উৎসাহ বোধ করেনি, বাউলেরা তাই গৃহী, যোগীরা তাই অমরত্বের সাধক।

তার দর্শন সাংখ্য, তার শাস্ত্র যোগ। তাই দেহতত্ত্বই তার সাধ্য। বৌদ্ধ তান্ত্রিক, হিন্দু তান্ত্রিক এবং মুসলমান সুফীরা এদেশের এই ঐতিহ্যই নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করেছিলেন। চর্যাপদে, বৈষ্ণব সহজিয়া পদে, বাউল গানে, বৌদ্ধ বজ্র-সহজ-কালচক্র ও মন্ত্রনে, শৈব-শাক্ত সাহিত্যে, বাউল সুফী সাহিত্যে আমরা দেহকেন্দ্রী তত্ত্ব ও সাধনার সংবাদই পাই! ইতিহাস বলে বৌদ্ধধর্ম এখানে যক্ষ-দানব-প্রেত ও দেবতা-পূজায় রূপান্তরিত হয়েছিল। সেনদের নেতৃত্বে প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত উত্তর ভারতিক ব্রাহ্মণ্যবাদ এখানে কার্যত টেকেনি। আদিবাসী বাঙালির জীবন-জীবিকার মিত্র ও অরি দেবতা–শিব, শক্তি (কালী),মনসা, চণ্ডী, শীতলা, ষষ্ঠী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ প্রভৃতিই পেয়েছেন পূজা।

ওহাবী-ফরায়েজী আন্দোলনের পূর্বে শরীয়তী ইসলাম এখানে তেমন আমল পায়নি। এখানে ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করেছেন পাঁচগাজী ও পাঁচপীর। নিবেদিত চিত্তের ভক্তি লুটেছে খানকা, অর্ঘ্য পেয়েছে দরগাহ্ আর শিরনি পেয়েছেন সত্যপীর-জাফর-ইসমাইল-খান জাহান-গাজীরা কিংবা বদর-বড়খা-সত্যপীর। এদের কেউ পাপ-পুণ্য তথা বেহেস্ত-দোজখের মালিক নন, তাহলে এদের খাতির কেন? সে কী পার্থিব জীবনের সুখ ও নিরাপত্তার জন্যে নয়?

কেবল এখানেই শেষ নয়, বিদ্রোহী বাঙালি, নতুনের অভিযাত্রী বাঙালি নব-নব চিন্তার দিগন্ত প্রসারিত করে চলেছে চিরকাল। বৌদ্ধযুগের শীলভদ্র, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ, মীননাথের কথা কে না জানে? সেন আমলের জীমূতবাহনের মনীষা আজো বিস্ময়কর, নব্যন্যায় ও স্মৃতি বাঙালি মনীষার গৌরব-মিনার। চৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না,মানবিক বোধের ও মনুষ্যত্বের সুউচ্চ বেদীতে দাঁড়িয়ে যিনি মানুষের মর্যাদার ও মানবিক সম্ভাবনার বাণী উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে গেছেন, যিনি স্থূল চেতনার বাঙালিকে সূক্ষ্ম জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ করে তার চেতনার দিগন্ত প্রসারিত করে দিয়েছিলেন। সাম্য ও প্রীতির সুমহান মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে বাঙালি চিত্তে মানব-মহিমা-মুগ্ধতার বীজ বপন করেছিলেন তিনি। তার পরেও রামমোহনের মনীষা ও মুক্তবুদ্ধি এক সঙ্কট থেকে, এক আসন্ন অপমৃত্যু থেকে সেদিন হিন্দুকে রক্ষা করেছিল; মুসলমান পেয়েছিল পরোক্ষ ত্রাণের পথ। তারও আগে পাই সত্যপীর-কেন্দ্রী মিলন-ময়দানের সন্ধান, আর পাই বাউলের উদার : মানবতাবোধ। এভাবে দেশকালের প্রতিবেশে বাঙালি যুগে যুগে নিজেদের নতুন করে রচনা করেছে, গড়ে তুলেছে নিজেদের কালোপযোগী করে।

মনে রাখা প্রয়োজন, বাঙালির বীর্য বর্বর লাঠালাঠির জন্যে নয়, তার সংগ্রাম নিজের মতো করে বেঁচে থাকার। নিজের বোধ-বুদ্ধির প্রয়োগে নিজেকে নতুন নতুন পরিস্থিতিতে নতুন করে গড়ে তোলার সাধনাতেই সে নিষ্ঠ। এসব তার সে-সাধনারই সাক্ষ্য ও ফল।

.

০৩.

ধর্মের ক্ষেত্রে যেমন তার স্বতন্ত্র জীবন-বোধের ও মননের মৌলিকতার স্বাক্ষর রয়েছে, রাজনৈতিক জীবনেও তেমনি রয়েছে তার বিশিষ্ট মনোভঙ্গির সাক্ষ্য।

সে চিরকালই শোষণ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, তাই উত্তরভারতীয় গুপ্ত শাসনে সে স্বস্তি পায়নি। এজন্যেই গুপ্তদের পতনের পর শশাঙ্কের নেতৃত্বে বাঙালি একবার জেগে উঠেছিল। মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল তার আত্মসম্মানবোধ। গুপ্ত যুগের বদ্ধবেদনা ও সঞ্চিত গ্লানি প্রতিহিংসার আগুনে নিঃশেষ হতে চেয়েছিল। এরই ফলে স্বাধীন ভূ-পতি বঙ্গ-গৌরব শশাঙ্ককে দেখতে পাই উত্তর-ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদী রাজা হর্ষবর্ধনের প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূমিকায়।

তারপর একদিন বাঙালির ভাগ্যে দীর্ঘস্থায়ী সৌভাগ্য-সূর্যের উদয় হয়েছিল। আমরা পাল রাজাদের কথা বলছি। স্মরণ করুন সেই গৌরবময় দিন, যেদিন ভারতের মাটিতে প্রথম গণতান্ত্রিক চিন্তার বীজ উপ্ত হয়েছিল। প্রজারা যেদিন গোপালকে রাজা নির্বাচিত করেছিল, সেদিন এই বাঙালির জীবনে মননে ও সংস্কৃতিতে এক নতুন অধ্যায় হয়েছিল শুরু। স্বাধীনতার স্বস্তি তার জীবনে সেদিন যুগদুর্লভ স্বপ্ন জাগিয়েছিল। বাঙালির হৃদয় সেদিন নব-সৃষ্টির উল্লাসে মেতে উঠেছিল, চঞ্চল হয়ে উঠেছিল নব অনুভবের আবেগে। তার চিত্তলোক আন্দোলিত হয়েছিল নবীন জীবন-চেতনায়– জন্মলগ্নের বেদনায় সদ্য উন্মোচিত জীবনবোধের রূপায়ণ-প্রেরণায় সে ছুটেছিল আদর্শের সন্ধানে। যোগীপাল, ভোগীপাল, মহীপাল গীতি তারই প্রতীকী রচনা। মানুষের চেতনার রাজ্যে–আদর্শ লোকের চিরন্তন প্রশ্নের গভীরতম সমস্যার সমাধানে সেদিন বাঙালি-মনন জয়ী হয়েছিল। তার সিদ্ধান্তে ভুল ছিল না। সে ত্যাগের নয়, ভোগেরও নয়, গ্রহণ করেছিল মধ্য পন্থা- Golden mean। ত্যাগ তার লক্ষ্য নয়, নিছক ভোগ তার কাম্য নয়, পার্থিব জীবনের সার্থকতার পথই তার বাঞ্ছিত। পরলোকের মিথ্যা আশ্বাসে সে বিধাতার সৃষ্টির জাগতিক জীবনের মহিমা খর্ব করতে চায়নি, কিংবা ভোগের পক্ষে ডুবে কলঙ্কিত করেনি জীবনকে। পৃথিবীকেই সার জেনে, জীবনকে সত্য মেনে, মাটিকে ভালবেসে সে জীবনের বিচিত্র রস আহরণ করতে চেয়েছে, উপলব্ধি করতে চেয়েছে জীবনের প্রসাদ। এজন্যে তার লক্ষ্য হয়েছে জীবন-বৃক্ষে ফুল ফোঁটানো, ফল ফলানো। এরই মধ্যে সে সমাজকে ভেবেছে উদ্যানরূপে, সংস্কৃতিকে জেনেছে সিঞ্চিত জল হিসেবে, ঐতিহ্যকে বরণ করেছে সার বলে। সেদিন বাঙালির আত্মোপলব্ধির জন্ম হয়েছিল, জীবন-ধারণায় তার মুক্তি ঘটেছিল, পেয়েছিল সে যথার্থ, চলার পথের সন্ধান। তাই পাল আমল ছিল বাঙালির জীবনে ও বাঙলার ইতিহাসে সোনার যুগ। ধনে, ঐশ্বর্যে, সংস্কৃতিতে, সম্ভ্রমে, চেতনায় ও চিন্তায় বাঙালি সে গৌরব, সে-সুখ, সে-আনন্দ পরে অনেক অনেক কাল আর পায়নি।

সব সুদিনের শেষ আছে। মৃত্যুর বীজ ঢোকে দেহে, তা-ই একদিন অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হয়ে ঘটায় মৃত্যু। পালদেরও পতন হল শুরু। তার কারণ সে স্বাজাত্য ভুলল। হারাল আত্মবিশ্বাস, ছাড়ল অভিমান। শেষের দিকে বৌদ্ধ পাল রাজারা নিজেদের উদার সংস্কৃতি ছেড়ে উত্তরভারতীয় বর্ণাশ্রয়ী ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অনুরাগী হয়ে উঠলেন। ব্রাহ্মণ্য প্রভাব ধীরে ধীরে প্রবল হয়ে উঠল। ব্রাহ্মণ্যবাদ আবার জনপ্রিয় হল। বৌদ্ধমত ত্যাগ করে লোকে ব্রাহ্মণ্য মত গ্রহণ করতে লাগল। সে-সূত্রে বাঙালির দৃষ্টি হল বহির্মুখী। পতনের বীজ উপ্ত হল এভাবেই। স্বাজাত্যবোধ গেলে সহধর্মিতা ও সহযোগিতা যায় উবে। অনেকতায় আসে অনৈক্য। সমস্বার্থ ও অভিন্ন আদর্শের প্রেরণা না থাকলে বাঁধন যায় টুটে। সেদিন বাঙালির সোনার যুগ এভারে হল অবসিত।

সেনদের পিতৃপুরুষের নিবাস ছিল দাক্ষিণাত্যেকাটে। হয়তো তাঁরা ছিলেন দ্রাবিড়। পাল রাজত্বের অবসানে তাঁরা হলেন দেশপতি। কিন্তু বাঙালির সঙ্গে ছিল না তাদের আত্মার যোগ। উত্তরভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদ ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির তাঁরা ছিলেন ধারক ও বাহক। কল্যাণবোধে নয়, ধর্মীয় গোঁড়ামি বশেই বাঙলাকে ও বাঙালিকে তারা উত্তরভারতীয় আদলে গড়ে তুলতে হলেন প্রয়াসী। এই কৃত্রিম প্রয়াসে তারা বাহ্যত সফল হলেন বটে, কিন্তু আত্মার ঐশ্বর্য হারাল বাঙালি। জীর্ণতা তার আত্মার কন্দরে বাঁধল বাসা। বাইরের আয়োজন-আড়ম্বর অন্তর্লোক করে দিল দেউলিয়া। তাই ধোয়ী, জয়দেব, হলায়ুধ মিশ্রের চোখের সামনে পালাতে হল লক্ষ্মণ সেনকে।

রাজার সঙ্গে ছিল না প্রজার যোগ। স্বাজাত্যর অছেদ্য বন্ধন হয়েছিল শিথিল। তাই রাজার দুর্ভাগ্যে বিচলিত হয়নি প্রজারা। নতুন অধিপতিকে ছেড়ে দিল রাজ্য-পাট।

বিদেশী-বিভাষী তুর্কীরা দখল করে নিল এদেশ। কিন্তু তারা নিজেদের স্বার্থেই চাইল স্বাধীন হতে। বাঙালির তাতে ছিল সায়। কেননা, বাঙালির ধন তাহলে তেরো নদীর ওপারে দিল্লীর ভাণ্ডারে যারে না। তুর্কীদের প্রতি বাঙালি বাড়াল সহযোগিতার হাত। তুর্কীরা লড়ল দিল্লী-পতির সাথে। বহু জয়-পরাজয়ের পর অবশেষে ১৩৩৯ থেকে ১৫৩৮ সন অবধি স্বাধীন সুলতানী আমলে বাঙলা আর্থিক সৌভাগ্যসমৃদ্ধির গৌরব-গর্ব অনুভব করবার সুযোগ পেল। বিদেশাগত হলেও তখন সুলতানরা স্বাধীন ছিলেন বলে রাজস্ব মোটামুটি দেশেই খরচ হত। কিন্তু ১৫৩৯ সনে শেরশাহের গৌড় বিজয় থেকে বাঙলার দুর্ভাগ্যের সূচনা হয়। শূরেরা প্রায় বাইশ বছর বাঙলা দেশ শাসন করলেন বটে, কিন্তু তারা ছিলেন বিহারী এবং বহিবঙ্গীয় স্বার্থ, বিশেষ করে আফগান স্বার্থরক্ষা করাই ছিল তাদের লক্ষ্য। আফগান কররানীরা ছিল ক্ষমতার লড়াইয়ে ব্যস্ত এবং ১৫৭৫ সনে আকবর জয় করে নিলেন বাঙলা দেশ। তেরো নদীর ওপারের দিল্লীর বাদশাহর রাজত্বে ও রাজস্বে যত আগ্রহ ছিল, তার কণা পরিমাণও ছিল না বাঙালির জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তাব্যবস্থায় উৎসাহ।

তাছাড়া আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলে ১৬২৪ সন অবধি বাঙলায় এক রকম অরাজকতাই চলছিল। অবাঙালি বংশোদ্ভব স্থানীয় সামন্তরা প্রায় বিয়াল্লিশ (১৬১৭ সন অবধি) বছর ধরেই মুঘল শাসনের বিরুদ্ধে লড়েছেন। তারা মুঘলের অধীনতা সহজে স্বীকার করতে চাননি, ফলে একরূপ দ্বৈতশাসনই চলেছিল–যার স্বরূপ ছিল পীড়ন ও লুণ্ঠন। তাছাড়া মুঘল সেনানীদের মধ্যেও ছিল অন্তর্বিরোধ ও বিদ্রোহ। তবু সেদিন পুরোনো সৌভাগ্যের কথা স্মরণ করে বাঙালিরা এই বিদেশী সামন্তদের হয়ে সংগ্রাম করেছিল বাঙলার স্বাধীনতা এবং বাঙালির স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্যে। সামন্তদের ঐক্যের অভাবে বাঙালির সে প্রয়াস সেদিন ব্যর্থই হয়েছিল।

মোটামুটিভাবে বলতে গেলে ১৬২৪ থেকে ১৭০৭ সন অবধি বাঙলায় মুঘল শাসন দৃঢ়মূল ছিল। কিন্তু সেনানী ও বেনে-সুবেদারের শাসনে বাঙলা উপনিবেশের দুর্ভোগই কেবল বেড়েছে। ত, র উপর বাঙালিকে বইতে হয়েছিল আসাম, কোচবিহার ও চট্টগ্রাম অভিযানের বিপুল ও ব্যর্থ ব্যয়ভার। মুঘল-শোষণ ছাড়াও য়ুরোপীয় বেনেদের শোষণে তখন দেশে আকাল। এদিকে ষোলো শতকের প্রথম পাদ থেকে পর্তুগীজ দৌরাত্মের শুরু, তার চরম রূপ দেখা দেয় সাজাহান-আওরঙ্গজেবের শাসনকালে। সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রজার জীবন ও সম্পদ রক্ষার দায়িত্ব যেন তাদের নয়, কেবল রাজস্বের অধিকারই তাদের। তাই বিদেশী বেনের একচেটিয়া বাণিজ্য, মঘ-হার্মাদের লুণ্ঠন, সুবাদারের ঔদাসীন্য সেদিন বাঙালিকে ধনেও কাঙাল, মনেও কাঙাল করে ছেড়েছিল।

বিজাতি-শাসিত বাঙালির দেউলিয়া জীবনের সাক্ষ্য মেলে তাদের চিন্তার দৈন্যে, সাংস্কৃতিক জীবনের নিষ্ফলতায় ও রুচির বিকাশে এবং ধর্মবোধের নতুনত্বে। সেদিন অসহায় বাঙালি আস্থা হারিয়েছিল পুরোনা ধর্মবোধে; ছেড়েছিল মন্দির, মসজিদ। জীবন ও জীবিকার ধাঁধায় পড়ে বিভ্রান্ত বাঙালি সন্ধান করেছিল নতুন ইস্ট দেবতার–যারা পার্থিব জীবনে দেবেন দুর্লভ সুখ ও আনন্দ, আনবেন প্রাচুর্য ও নিরাপত্তা। সেদিন বিমূঢ় বাঙালি বৃহৎ ও মহতের আদর্শ ও আকাক্ষা কত ক্ষোভ ও হতাশায় না ত্যাগ করেছিল! সেদিন তার সর্বোচ্চ আকাক্ষা ছিল: আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে। মুর্শিদকুলি-আলিবর্দীরা বাঙালির সে ক্ষুদ্রতম আকাক্ষাও সেদিন মেটানোর গরজ বোধ করেননি। তাই মুঘল যুগের শুরু থেকেই দুর্দিনের যে দুর্যোগ নেমে এসেছিল, তার ফলে সত্যপীর-সত্যনারায়ণ-কেন্দ্রী ইষ্টদেবতার পূজা-শিরনির মাধ্যমে নিপীড়িত নিঃস্ব হিন্দু-মুসলমান এক মিলন-ময়দানে এসে জমায়েত হয়েছিল। বল-বীর্য তাদের মধ্যে অবশিষ্ট ছিল না আর। কেবল প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে তারা সত্যপীর-সত্যনারায়ণ, দক্ষিণ রায়-বড়খগাজী, কালুরায়-কালুগাজী, বনদেবী-বনবিবি, ওলাদেবী-ওলাবিবি, ষষ্ঠীদেবী-ষষ্ঠীবিবির পূজা-শিরনি দিয়েই স্বস্তি খুঁজছিল।

১৭০৭ সনে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে বাঙালির আর্থিক অবস্থার আরো অবনতি হয়েছিল, মুর্শিদকুলি খাঁর নতুন রাজস্বব্যবস্থায় প্রজা-শোষণ বেড়েছিল। কেননা তিনি মধ্যস্বত্বভোগী ইজারাদারদের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করতেন। তার জামাতা সুজাউদ্দীন এবং দৌহিত্র সরফরাজ খাঁ ছিলেন দুর্বল শাসক। সামন্তরা হয়ে উঠলেন এ সুযোগে প্রবল। আলিবর্দী এদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেই হলেন বাঙলার নওয়াব। এজন্যে এদেরকে শাসনে রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাছাড়া তাঁর- ষোলো বছরের নওয়াবীকালে বারোটি যুদ্ধও করতে হয়েছিল। ফলে দেশে শোষণ-পীড়ন বেড়ে গেল। মারাঠার সঙ্গে লড়াই করার জন্যে সেদিন আলিবর্দী একজন সেনাপতিও পেলেন না তার সামন্ত সিপাহীর মধ্য থেকে। কিশোর সিরাজুদ্দৌলা হলেন সেনাপতি। যুদ্ধ-প্রহসনের পরে আলিবর্দীকে ছাড়তে হল উড়িষ্যা, দিতে হত বারো লক্ষ টাকা চৌথ। এভাবে মারাঠা শক্তিকে ঠেকিয়ে তিনি আরো কিছুকাল নওয়াবী করলেন!

কালের চাকা স্থির ছিল না। এই কুশাসন ও চরিত্রহীনতার পরিণাম সমাজের সর্বস্তরের দেখা দিল দুষ্টক্ষতরূপে। যুদ্ধ, ছল-প্রতারণা ও লুণ্ঠন-শোষণে মানুষের জীবন জীবিকায় এতটুকু নিরাপত্তা ছিল না। ব্যবসা-বাণিজ্যে হাত ছিল না দেশের লোকের, বৃদ্ধি পেয়েছিল রাজস্বের হার। বেনিয়া দালালের দৌরাত্ম্যে ঘরেও স্তস্তি ছিল না লোকের। অভাব, পীড়ন ও অনিশ্চয়তায় জনগণের দুঃখের ভরা হয়েছিল পরিপূর্ণ।

তারপরে পলাশীর প্রহসনে বদল হল শাসক, পালটে গেল নীতি, পরিবর্তিত হল রীতি আর দ্বারে এল নতুন যুগ। বিশ্বাসভঙ্গে মীরজাফরের সহযোগী ও সমকক্ষ এবং জামাতা মীর কাসেম আলি খাঁ ঘুষে-লব্ধ নওয়াবী করতে গিয়ে টের পেলেন নিজেদের অবস্থা। কিন্তু তখন অনেক দেরি। হয়ে গেছে। জাল তখন ইংরেজ প্রায় গুটিয়েই এনেছে। ফদের দোর বন্ধ, কাজেই পরিণামে মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই ছিল না তার ভাগ্যে।

ইংরেজ বেনেরা স্থিরই করতে পারল না পঁচিশ বছর ধরে শাসন করবে কী শোষণ করবে!

ফলে ১৭৯৩ সন অবধি চলল একপ্রকারের দ্বৈত-অদ্বৈত শাসন, যার ফলে দেশে অরাজকতা, লুণ্ঠন, পীড়ন চলছিল অবাধে। এর মধ্যেই ঘটেছিল খণ্ড প্রলয়ের চেয়েও ভয়াবহ মন্বন্তর–ছিয়াত্তরের মন্বন্তর যার নাম। এ কেবল দুর্ভিক্ষ নয়– মহামারী, সে মহামারী অপমৃত্যু ঘটিয়েছিল দেহের–মনের আত্মার। মনুষ্যত্ব সেদিকার বাঙলায় ছিল অভাবিত সম্পদ।

অবশেষে বেনেবুদ্ধির জয় হল। কোম্পানি স্থির করল তারা শাসনও করবে, শোষণও করবে। ১৭৯৩ সন থেকে সুপরিকল্পিত ব্যবস্থায় শাসন-শোষণ হল শুরু।

এর মধ্যে বাঙালি মুসলমানরা ওহাবী-ফরায়েজী প্রভৃতি ধর্মান্দোলনের মাধ্যমে আযাদী আন্দোলনও চালাতে চেয়েছিল। মজনু শাহর ফকিরদল ছিল মূলত Saboteurs গেরিলাযোদ্ধা। ১৭৬০ সন অবধি এসব বিপ্লব চলছিল।

.

০৪.

কিন্তু তখন বিপর্যস্ত জীবনে শিথিল চরিত্র জনগণের পক্ষে সে আহ্বানে সাড়া দেওয়া সম্ভভ ছিল না। উত্তর ভারতের সৈয়দ আহমদের পরামর্শে ১৮৬০ সনের পর থেকে মুসলমানরা বৃটিশ-প্রীতিকেই নীতি হিসেবে গ্রহণ করে। ১৯৪৭ সন অবধি অধিকাংশ ইংরেজি-শিক্ষিত মুসলমানের রাজনৈতিক চেতনা চাকরির ক্ষেত্রে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দুর প্রতি বিদ্বেষের রূপ নেয়। এর মধ্যে আযাদীকামী স্বস্থ মুসলমানরা ও চাকরির প্রত্যাশাহীন মোল্লা-মৌলানারা কংগেসের মধ্যেমে সংগ্রাম চালিয়ে যান। আর অন্যেরা মুসলিমলীগের মাধ্যমে আর্থিক স্বাচ্ছল্য লাভের প্রচেষ্টায় ব্রতী হলেন হিন্দুদের সঙ্গে। দ্বন্দ্ব জিয়ে রেখে। এই সংগ্রাম মূলত হিন্দু জমিদার, মহাজন ও অফিসবাবুর বিরুদ্ধেই। তখন মুসলমান মাত্রেরই এই তিন শত্রু ইংরেজ নয়। কিন্তু হিন্দু-বিরল অঞ্চলের অর্থাৎ সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ কিংবা বেলুচিস্তানে মুসলিমদের হিন্দুবিদ্বেষ তেমন ছিল না, যেমন ছিল না মুসলিম-বিরল দাক্ষিণাত্যের হিন্দু-মনে মুসলিম-বিদ্বেষ।

রাজনীতির ক্ষেত্রে মুসলিম জনগণের এই ক্ষোভের সুব্যবহার হয়েছিল মুসলিম লীগের পতাকাতলে হিন্দু-অধ্যুষিত অঞ্চলের মুসলমানরা সমবেত হল ইংরেজ তাড়াবার জন্যে নয়–হিন্দুর থেকে সম্পদ ও চাকুরির অধিকার ছিনিয়ে নেবার উত্তেজনায়। এটিই কালে কালে পৃথক ধর্ম, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও জাতিত্বের প্রলেপে পুষ্ট ও প্রবল হয়ে মুসলমানদের স্বতন্ত্রসত্তার স্বীকৃতিতে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র লাভের উদ্দীপনা ও অনুকুল পরিবেশ তৈরি করেছিল। মুসলিমলীগ যে বৃটিশবিরোধী ছিল না এবং কংগ্রেস যে স্বাধীনতাকামী ছিল, তার প্রমাণ কংগ্রেসীদের জেলে যেতে হয়েছে, মুসলিম লীগ কর্মীরা কখনো বৃটিশের কোপদৃষ্টি পায়নি।

.

০৫.

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের জন্ম বাঙলায়। কিন্তু বাঙালির হীনমন্যতা এবং কিছুটা উদারতার জন্যে, দুটোই হল হাতছাড়া।

এগুলোর নেতৃত্ব ও সাফল্যের কৃতিত্ব পেল অবাঙালিরা। অথচ পাকিস্তান এল বাঙালির আন্দোলনে, স্বাধীনতাও এল ১৯৪২ সনের বাঙালির আগস্ট-আন্দোলন প্রভৃতির প্রভাবে। ১৯৪৬ সনের কলকাতার দাঙ্গা, তার প্রতিক্রিয়ায় বিহার-ননায়াখালির হাঙ্গামাই স্বাধীনতা ও পাকিস্তান প্রাপ্তি ত্বরান্বিত করেছিল। আজকে যেসব অঞ্চল পাকিস্তানভুক্ত, সেদিন বাংলাদেশ ছাড়া আর কোথাও মুসলিমলীগ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, অথচ মুসলিমলীগের মাধ্যমে অর্জিত পাকিস্তানের মা-বাবা আজ সেসব অঞ্চলের লোকই। কেবল কী তা-ই? বাঙালির দেশপ্রেম ও রাষ্ট্রিক আনুগত্যেও সেসব মোড়ল মুরুব্বিদের সন্দেহের অন্ত নেই। এর চেয়ে বড় বিড়ম্বনা কল্পনাতীত।

অবশ্য বাঙালির এ ক্ষতি বাঙালির দালাল-নেতাদেরই দান। পাকিস্তান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুরাষ্ট্রের নামে সর্বপ্রকার বঞ্চনা হল শুরু।

সৈন্য বিভাগে বাঙালি দেড় লক্ষ চাকুরির হকদার। হীনমন্যতাগ্রস্ত বাঙালির কাছে সেদিন সে অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি উচ্চারণও ছিল অশোভন ও অযৌক্তিক। পাঞ্জাব-করাচী-বোম্বাইয়ের মুসলমানরা পাকিস্তানের অর্থনীতির চাবিকাঠি রাখল নিজেদের হাতে। অর্থাগমের পথ রইল আগলে। ব্যবসা-বাণিজ্য-কারখানা রইল তাদেরই খপ্পরে। কেরানীগিরিতে ও তার উপরি প্রাপ্তিতেই বাঙালি রইল কৃতাৰ্থমন্য হয়ে।

আগে পদ ও পদবি লোভে দালালি করে, পরে প্রসাদ-বঞ্চিত হয়ে বিরোধী দলে যোগ দিয়ে এসব দালাল-নেতারা মায়াকান্না শুরু করে দেয় জনগণের জন্যে, মুখস্থ ফিরিস্তি দেয় অবিচারের, ছদ্ম সংগ্রাম চালায় বাঙালির অধিকার আদায়ের।

বাঙালির থেকে সংখ্যাসাম্য নীতির স্বীকৃতি আদায় করে এবং পশ্চিম পাকিস্তানে একক প্রদেশ গঠন করে শহীদ সোহরাওয়ার্দী বাঙালির যে ক্ষতি করেছেন তার তুলনা বিরল।

রাজনীতি ক্ষেত্রে ফজলুল হকের সুবিধাবাদ-নীতি বাঙালি রাজনৈতিক কর্মীদের করেছে আদর্শভ্রষ্ট ও চরিত্রহীন। স্বার্থান্বেষী জনপ্রতিনিধিরা আজ এ-দলে, কাল ও-দলে থেকে দেশের, গণমানুষের ও গণচরিত্রের যে ক্ষতিসাধন করেছেন, তা আমাদের উত্তরপুরুষের কালেও পূরণ হবে কী না সন্দেহ।

পাবলিক সার্ভিস কমিশনে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পরিষদে, মন্ত্রিসভায় কখনো বাঙালির অভাব ছিল না, কিন্তু তাদের দান কি, প্রয়াসের ফল কি? কেউ কখনো জিজ্ঞাসা করে না।

জাতীয় সঙ্গীত হচ্ছে বল, বীর্য, প্রেরণা ও আদর্শের উৎস। আমাদের সেই জাতীয় সঙ্গীত রচিত হয়েছে জনগণের অবোধ্য ফরাসি ভাষায়। অধিকাংশ পাকিস্তানীর প্রাণের যোগ নেই সে কওমী সঙ্গীতের সঙ্গে। খেতাবের ভাষাও ফরাসি। কয়জন বোঝে তার গুরুত্ব? সর্বত্রই এমনি বিড়ম্বনা।

পাকিস্তানের কোনো অঞ্চলের ভাষাই উর্দু নয়। চল্লিশ-পঞ্চাশ জন উত্তরভারতীয় Civilian এবং লিয়াকত আলির প্রভাবে ও দাবীতে দেশবহির্ভূত ভাষা উর্দু পেল পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার অধিকার ও মর্যাদা। অথচ যে-স্তরেই থাকুক পাকিস্তানের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষাও মাতৃভাষারূপে আজো প্রীতি ও পরিচর্যা পাচ্ছে এবং সেই প্রবণতাই লক্ষণীয়রূপে বাড়ছে। সংখ্যাগরিষ্ঠের মাতৃভাষা না হলে যে কোনো বিদেশী ভাষাই টিকে থাকতে পারে না, তার বড় সাক্ষ্য রয়েছে এদেশের ইতিহাসে। তুর্কী-মুঘল-ইরানীর প্রতিপোষণ পেয়েও এদেশের এককালের রাষ্ট্রভাষা ফরাসি তার অস্তিত্ব হারাল। কেননা এটি সাম্রাজ্যের কোনো অঞ্চলের লোকেরই মাতৃভাষা ছিল না। শাসক হয়েও সংখ্যালঘু বলেই শাসকেরা তাদের মাতৃভাষা তুর্কীও ধরে রাখতে পারেননি। তাই কারো প্রীতির পরিচর্যা সে ভাষা পায়নি। ফলে মৃত্যুই ছিল তার অনিবার্য পরিণাম। উর্দুরও সে পরিণাম সম্ভব ও স্বাভাবিক। তবু ইতিহাসের সাক্ষ্য তুচ্ছ জেনে আমরা কোমর বেঁধে লেগেছি প্রচারে। উত্তরভারতীয় Civilian কিংবা তাদের উত্তরপুরুষের প্রভাবের আয়ু কয়দিন! সিন্ধি, বেলুচী, পশতু ও সারাইকীভাষীরা যখন ঐ Civilian-দের আসন এবং শাসনের দণ্ড ধারণ করবে, কোন্ মমতায় তারা বিদেশী উর্দুর লালনে উৎসাহ রাখবে? কাজেই অবিলম্বে উর্দু চালু না হলে, অদূর ভবিষ্যতে ভাষিক-দ্বন্দ্ব ভারতের মতো তীব্র হয়ে দেখা দেবে।

ইসলাম ও মুসলিম জাতীয়তার ভাঁওতা দিয়ে অগ্রগতির পথরুদ্ধ করে দেশী-দালালের মাধ্যমে পাঞ্জাবীরা ও করাচীওয়ালারা আর কতকাল এখানে ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ চালাবে–এ জিজ্ঞাসার অবকাশ রাষ্ট্রের পক্ষে কল্যাণকর নয়। স্বস্বার্থে মানুষ বাপ-ভাইয়ের সঙ্গে মারামারি করে, কেবল ইসলামী ভ্রাতৃত্বের দোহাই দিয়ে দুর্বলকে বঞ্চিত ও শোষণ করা কতকাল সম্ভব!

অর্থনৈতিক কারণেই তো অধিকার-বঞ্চিত মুসলমানরা স্বতন্ত্র জাতীয়তার ধুয়া তুলে পাকিস্তান চেয়েছিল। নানা অজুহাতে পাক-ভারতে সংখ্যালঘু হত্যার পশ্চাতেও এই সম্পদ-সংগ্রহের অবচেতন প্রেরণাই কাজ করে।

পাঁচ কোটি হিন্দুস্তানী মুসলমানের স্বস্তি, সম্মান ও জীবন-জীবিকার বিনিময়ে অর্জিত পাকিস্তানে সমস্বার্থে ও সমমর্যাদায় যদি সহ-অবস্থান মুসলমানের পক্ষেই সম্ভব না হয়, তা হলে কাদের হিতার্থে এ পাকিস্তান!

অতএব, যে অর্থনৈতিক কারণে হিন্দুবিদ্বেষ জেগেছিল এবং ধর্ম, সংস্কৃতি ও জাতিগত স্বাতন্ত্রের জিকির তুলে আর্থিক সুবিধার জন্যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত; আজ আবার সেই অর্থনৈতিক কারণে অর্থাৎ শোষণের ফলেই বাঙালি স্থানিক, ভাষিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্রের ভিত্তিতে স্বাধীনতা কিংবা অর্ধ-স্বাধীনতা দাবি করবে এই তো স্বাভাবিক। অন্তত ইতিহাস তো তা ই বলে।

একটি প্রতারক প্রত্যয়

ইসলাম সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। এবং উন্মেষ যুগে তা আক্ষরিকভাবে অনুসৃতির প্রয়াস ছিল। তবু স্বার্থের ব্যাপারে সে-শিক্ষা ও সৌজন্য অবহেলিত হয়েছে বারবার। এতে একটি সত্য প্রতিষ্ঠা পায় : লোভের ও লাভের ক্ষেত্রেই হয় আদর্শের পরীক্ষা, আর লিপ্সার সঙ্গে দ্বন্দ্বে এবং স্বার্থের সংগ্রামে আদর্শ সাধারণত হার মানে। লোভ ও লাভ-চেতনা চিরকালই প্রবল এবং সে কারণেই বাস্তব। আদর্শবাদ ও নীতিবোধ সুন্দর বটে, কিন্তু সহজলভ্য নয়। বোধগত আদর্শ আবেগগত না হলে জীবনে আচরণ-সাধ্য হয়ে উঠে না। ইসলামী সাম্য এবং ভ্রাতৃত্বও তাই বৈষয়িক ও রাষ্ট্রিক ব্যাপারে কার্যকর হয়নি। এর কার্যকর হয়তো অসম্ভব ছিল না, কিন্তু বাস্তব জীবনে তা অস্বাভাবিকই প্রমাণিত হয়েছে।

যেমন, রসুলের ওফাত-মুহূর্তেই নেতৃত্বের দাবিতে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় আনসারে-মোহাজেরে। অবশেষে রসুলের স্বজনের দাবীই স্বীকৃতি পায়। প্রথম চার খলিফার চার জনই মক্কী এবং যথাক্রমে রসুলের দুই শ্বশুর ও দুই জামাতা। পরবর্তীকালে খিলাফতে আব্বাসীয় প্রতিষ্ঠাও আসে রসুলের জ্ঞাতিত্বের দাবিতে। তাছাড়া হযরত উসমানের পতনের কারণ ও হযরত আলীর প্রতিষ্ঠার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় মুখ্যত গোত্র-দ্বেষণা। এ দ্বেষ-দ্বন্দ্ব ও বিরোধ-বিবাদ ইসলাম-সংপৃক্ত মুসলিম ইতিহাসকে ম্লান করেছে।

হাশেমী-উম্মাইয়ার এ জ্ঞাতি-বিদ্বেষ আব্বাসীয়দের পতনকাল অবধি তীব্র ছিল। এবং তা কেবল উক্ত দুই বংশে সীমিত ছিল না। রসুলের স্বজন ও আত্মীয় হিসেবে হাশেমীরা পায় বিশ্ব মুসলিমের সহানুভূতি ও আনুগত্য। আর চিরঘৃণ্য হয়ে থাকে উম্মাইয়ারা। এ সহানুভূতি বশেই কারবালার যুদ্ধে নিহত হোসেন মুসলিম জগতে প্রিয়তম হয়ে উঠেন এবং কারবালা পায় তীর্থের মর্যাদা।

যদিও ইসলামী শাস্ত্রকে সুসংবদ্ধকরণ, ইসলামী সমাজকে পূর্ণাবয়ব দান, মুসলিম সাম্রাজ্যের কলেবর বৃদ্ধি প্রভৃতি প্রায় সবকিছু উম্মাইয়াদেরই কৃতি এবং কীর্তি, আর হাশেমীদের দান প্রায় দুর্লক্ষ্য, তবু রসুলের আত্মীয় হিসেবে শ্রদ্ধেয়তার সুযোগে মুসলিম জগতে তারা উম্মাইয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ-বিষ ছড়িয়ে ছড়িয়ে জনমনে উম্মাইয়াদের প্রতি গভীর ঘৃণার সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল, যা চিরকাল দুরপনেয় হয়ে থাকবে। এ কারণেই ইসলাম ও মুসলিম সমাজের প্রতি উসমান-মালেক-উমর-ইয়াজিদ প্রমুখ কীর্তিমান শাসকদের অবদানও প্রায় অস্বীকৃত। এজন্যেই দেখতে পাই, সমাজে শ্রদ্ধেয়তা অর্জনের জন্যে যেমন হাশেমী কুলবাচি গ্রহণে মুসলিম সমাজে আগ্রহের আজো অভাব নেই, তেমনি মুসলিম সমাজের ঘৃণা এড়ানোর জন্যে আসল উম্মাইয়ারাও কুলবাচি পরিহার করে সমাজে আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছিল।

অন্য ক্ষেত্রেও সাম্য, সমদর্শিতা ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শ অনুসৃত হয়নি। সাম্রাজ্যিক স্বার্থে উমর আরবদের পক্ষে বিজিত আজমে বসবাস ও বিবাহ নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। তেমনি ইরানী মায়ের সন্তান বলেই আল-মামুন সিংহাসনে বঞ্চিত হন। এবং মাতৃকুলের সাহায্যে বাহুবল প্রয়োগে তাকে দখল করতে হয় খিলাফৎ। আবার তা আয়ত্তে রাখার জন্যেও ফাতেমীদের তোয়াজ করতে হয় তাঁকে। এমনি দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে রয়েছে ইসলামের ও মুসলমানদের ইতিহাসের সর্বত্র। বৈষয়িক ও রাজনৈতিক জীবনে সাম্য, সহযোগিতা কিংবা সহ-অবস্থানের দৃষ্টান্ত মুসলিম ইতিহাসেও গোড়া থেকেই বিরল। এক্ষেত্রে ইসলাম গোত্ৰ-চেতনা যেমন বিলোপ করতে পারেনি, তেমনি স্বধর্ম ভিত্তিক রাষ্ট্রিক জাতীয়তাও গড়ে উঠেনি কখনো। যদি তাই সম্ভব হত; তাহলে খলিফা বা আমীরুল মুমেনীনের কর্তৃত্বে দুনিয়ায় সব সময় একটি মাত্র মুসলিম রাষ্ট্র থাকত।

আজো আরবেরা ধর্মভিত্তিক জাতীয়তায় আস্থাবান নয়–গৌত্রিক কিংবা ভাষিক অভিন্নতা ভিত্তিক জাতীয়তার সাধক। ইরানীরা আর্য-চেতনাতেই সংহত। তাই দেশের নাম ইরান এবং শাসক আর্যমিহির ও পহলবী। পাক-ভারতের ইতিহাসে আফগান-তুকী-মুঘলের দ্বন্দ্ব ও বিরোধ আকস্মিক ও নয়, একদিনেরও নয়। অতএব ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রিক জাতীয়তা মুসলিম-ইতিহাসেও অনুপস্থিত।

পাক-ভারতে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হল ইংরেজ আমলে ও প্রতীচ্য প্রভাবে। ইংরেজ আমলেই নেপাল থেকে সিংহল এবং বার্মা থেকে খাইবারপাস অবধি ভূ-ভাগ ব্রিটিশের একচ্ছত্র শাসনে আসে। বিদেশী শাসকের একচ্ছত্র শাসন ও শোষণ এবং যন্ত্রণার সমানুভূতি এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের শাসিত জনদেরকে ঐক্য দান করে। ইতিপূর্বে এত বড় মহাদেশ কখনো এক-কেন্দ্রিক শাসনে ছিল না। এর নতুন নাম হল ভারত সাম্রাজ্য।

উৎপীড়িত শাসিত জনেরা একক জাতি রূপে সংহত হয়ে স্বাধীনতা অর্জনে হল উৎসুক। কিন্তু অসংখ্য গোত্রে, নানা ধর্মে, বহু ভাষায় ও বিভিন্ন আঞ্চলিক পরিবেশে বিভক্ত এখানকার মানুষেরা সম সংখ্যার ও সম স্বার্থের অভাবে একই মিলন ময়দানে দাঁড়াতে পারল না। অসম সংখ্যা ও বিষম স্বার্থ সংহতি ও সংগ্রামের অন্তরায় সৃষ্টি করল। জাতীয় কংগ্রেস পরিণামে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর সংগ্রাম-সংস্থার রূপ নিল। সাম্রাজ্যভুক্ত মুসলমানরাও স্বাধর্মের আশ্রয়ে সংগ্রামী শক্তি অর্জনে হল তৎপর। ইংরেজি শিক্ষিত মুসলমানদের এ সংগ্রাম ছিল প্রত্যক্ষত ধন-মানের ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দুর বিরুদ্ধে। স্যার সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে এর শুরু আর উনিশশ সাতচল্লিশে এর সমাপ্তি।

আমাদের এ ধারণার সমর্থনে প্রবল প্রমাণ উপস্থিত করতে পারি। পলাশীর যুদ্ধে বিদেশী খ্রস্টানদের হাতে বাঙলার সুবাদারের পরাজয় ভারতের কোনো রাজন্যকেই বিচলিত ও বিব্রত করেনি। তারও প্রায় দুশ বছর আগে বিদেশী বিধর্মী বেনেরা গোয়া-দামন-দিউ-কারিকল-মাহে দখল করেছিল। কিন্তু কোনো দেশী রাজন্যের আত্মসম্মানে তা আঘাত করেনি। তারা বরং ওদেরকেও কাড়াকাড়ি আর শাসন-শোষণের খেলায় নবাগত প্রতিযোগীরূপেই গ্রহণ করেছিল। খেলোয়াড়-সুলভ প্রতিযোগিতা কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বিতা অবশ্য ছিল। কিন্তু বিদেশী-বিধর্মী-বিজাতি বলে ঘৃণা-বিদ্বেষ ছিল না। কেননা, শাসক বা শাসিত জনের মধ্যে স্বাদেশিক কিংবা স্বাজাতিক চেতনা ছিল অজাতমূল। তাই পলাশীর যুদ্ধের পরেও একশ বছর ধরে গোটা ভারত গ্রাসকালে স্বাজাতিক বা স্বাদেশিক প্রেরণা বশে ব্রিটিশকে বাধা দেবার চিন্তাও করেনি কেউ। সিপাহী বিদ্রোহের সুযোগও তাই নিতে চায়নি অনুগত ও অনুরক্ত রাজন্য কিংবা ইংরেজি শিক্ষিত সৃজ্যমান ধনী ও মানী সমাজ।

অতএব দৈশিক জাতীয়তাবোধ পাশ্চাত্যশিক্ষার দান। এই শিক্ষার মাধ্যমে দেশী লোকের মনে ক্রমে যে আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত হয়, যে-জীবন-চেতনার উদয় ঘটে, তারই ফলে বিশ শতকের গোড়া থেকে স্বাধীনতার স্পৃহা ঘনীভূত হতে থাকে। এ স্পৃহা যে কেবল ব্রিটিশ ভারতেই জেগে ছিল তা নয়, বিশ শতকের উষাকাল থেকে গোটা দুনিয়ার শাসিত-শোষিত জনেরা দৈশিক জাতীয়তার মাধ্যমে মুক্তি ও সংগ্রামের সংকল্প গ্রহণ করেছিল। এই দৈশিক জাতীয়তার প্রেরণায় আরব মুসলিমরাও তুর্কী খলিফার আনুগত্য ও শাসন অস্বীকার করেছিল। অতএব স্বাধৰ্ম সংহতির সহায়ক নয়। আসলে ঐক্যের ভিত্তি হচ্ছে সমস্বার্থ। এবং এই স্বার্থ সবক্ষেত্রেই ভৌগোলিক অবস্থানগত। পৃথিবীর সর্বত্র তাই আজ আঞ্চলিক ফলত ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবোধ ও রাষ্ট্রচিন্তা প্রিয় ও প্রবল।

ব্রিটিশ ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমানরাও–স্বাধ বশে নয়, সম-স্বার্থেই সংহত হয়েছিল সংখ্যাগুরু হিন্দুর প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে। সুযোগ ও সম্পদের নিরাপত্তা-বাঞ্ছই তাদেরকে সংহতি দিয়েছিল। ব্রিটিশ ভারতে এই অভিন্ন লক্ষ্যে নিয়োজিত তাদের সঙ্- শক্তি ফলপ্রসূ হয়েছিল। লক্ষ্য বা গন্তব্যের অভিন্নতা যে-সাহচর্য ও সহযোগিতার আবেগ ও আগ্রহ জাগিয়েছিল, গন্তব্যে উত্তরণের পর তাতে স্বভাবতই শৈথিল্য এল। এর কারণ দুটো। এক. সাফল্যে প্রয়াসের প্রেরণা এখন অপগত। দুই. আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতা ও ভাষিক বিভিন্নতার দরুন সমস্বার্থের সমতল ভূমি এখন দুষ্প্রাপ্য।… কাজেই বন্ধনসূত্র এখন শিথিলগ্রন্থি। বৈষয়িক স্বার্থের যে-মানস-প্রেরণা সংহতি দিয়েছিল, দৃশ্যত তার বাহ্যিক আবরণ ছিল স্বাধর্ম। যদিও তা ত্রাণের বর্মরূপে ক্রিয়া করেনি, তবু বক্তব্যের আবরণ রূপে কেজো ছিল।

আমাদের এ ধারণার সমর্থনে সাক্ষ্যও রয়েছে। ইংরেজি শিক্ষা ও বিধর্মী-বিরল তখনকার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অর্থাৎ এখনকার পশ্চিম পকিস্তানে মুসলিম লীগের প্রচারণা সত্ত্বেও মুসলিম জাতীয়তার আহবানে সাড়া মেলেনি। এ আবেদন বিপুল বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল হিন্দু-অধ্যুষিত অঞ্চলের শোষিত মুসলিম সমাজে ও চাকুরি-বঞ্চিত শিক্ষিত মুসলিম মনে। কাজেই স্বাধর্মের অঙ্গীকার জাতীয়তার প্রতিজ্ঞায় প্রত্যয় ছিল না ব্রিটিশ ভারতের সর্বাঞ্চলের মুসলিম মনে। সুতরাং স্বাধর্মভিত্তিক জাতীয়তার নজির মেলে না ইতিহাসে।

অতএব রাষ্ট্রিক প্রয়োজনে মিলনের অন্য ময়দান খুঁজতে হবে। ইসলামের দোহাইতেও যখন আত্মীয়তা গড়ে উঠছে না, তখন ঐক্যের সূত্ৰ সন্ধান করতে হবে অন্যত্র ও অন্যভাবে। সুযোগ ও সম্পদের ক্ষেত্রে সুবিচার ও সমদর্শিতার অঙ্গীকারে অবশ্য মিলন স্থায়ী ও স্বস্তিকর করা সম্ভব। প্রীতিপ্রসূত পারস্পরিক বিশ্বাস ও ভরসাই কেবল মিলন-রাখী অটুট রাখতে পারে। নইলে মিশর সিরিয়ার মিলনের মতো তা নশ্বর হতে বাধ্য। আজকের আরব রাষ্ট্রগুলো যেমন স্বতন্ত্র থেকেও স্ব স্ব স্বার্থে অভিন্ন শত্রু ইসরাইলকে ঘায়েল করবার জন্যে আরব জাতীয়তার নামে ও আবেগে ঐক্য ও সংহতি কামনা করছে, ব্রিটিশ ভারতেও স্ব স্ব আঞ্চলিক স্বার্থে মুসলিমরা স্বাধর্মের নামে আবেগ সঞ্চয় করে সঙ্বদ্ধ হতে চেয়েছিল আপাত উদ্দেশ্য সাধনের জন্যেই।

তাছাড়া ধর্মীয় জাতীয়তার পথে একটি গুরুতর সমস্যও রয়েছে। এক ধর্মের লোক কেবল এক অঞ্চলে বাস করে না, সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাস করে। কাজেই স্বধর্মীকে নিয়ে যদি জাতি-চেতনা লালন করতে হয়, তাহলে রাষ্ট্রিক জাতীয়তা জন্মাতে পারবে না, অথচ এটি এ-যুগে রাষ্ট্রিক স্বার্থে জরুরী। তাছাড়া দুনিয়ার কোনো দেশেই কেবল এক ধর্মাবলম্বী বা এক মতাবলম্বী মানুষ বাস করে না। নানা জাত-মত ও বর্ণ-ধর্মের মানুষ নিয়ে গঠিত রাষ্ট্রে সংখ্যাগুরু ধর্মীয় জাতীয়তাই যদি রাষ্ট্রিক জাতীয়তার নামান্তর হয়, তাহলে রাষ্ট্রে বিধর্মীরা স্বাধীনতার স্বস্তি বা গৌরব বোধ করে না। তখন তারা সংখ্যাগুরুর পাশে থেকেও পড়শী হয় না। জাতীয় কিংবা সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রিক ঐতিহ্যে অনধিকার তাদেরকে প্রবাসীর মতো পর ও আশ্রিতের মতো অসহায় অনুগ্রহজীবী করে রাখে।

ফলে বাইরে তাদেরকে রাষ্ট্রানুগত দেখায় বটে, কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক কারণেই অন্তরে থাকে বিরূপতা, এবং রাষ্ট্রের সঙ্কটকালে তা সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। পোল্যান্ড ও রাশিয়ার ইহুদী বিতাড়ন এবং প্রথম মহাযুদ্ধকালে জার্মান-ইহুদীর ভূমিকা এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে জার্মানিতে ইহুদী-নিধন এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। এ যুগে জাতীয়তা দেশগত না হলে রাষ্ট্রিক জীবনে স্বস্তিকর হয় না।

এক্ষেত্রেও পূর্ব বাঙলার সমস্যা ও দুর্ভাগ্য বিবেচ্য। মুসলমানের পক্ষে ইসলামী শাসনতন্ত্র ও রাষ্ট্রব্যবস্থার মতো কাম্য বিষয়েও নিহিত রয়েছে বাঙালি মুসলিমের অস্বস্তির ও অমঙ্গলের বীজ। এখানে অমুসলিম প্রতিবেশী নিয়ে ঘর করি আমরা। ইসলামী বিধি ও রাষ্ট্ৰাদর্শের অঙ্গীকারে যে নাগরিকত্বে আমাদের উল্লাস, তাতে তারা মনে মনে বঞ্চিতের বেদনা ও অপমানিতের ক্ষোভ অনুভব করে। এভাবে আমরা ঘরের মানুষকে পর ও বিরূপ করে তাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছার ফসল থেকেই যে কেবল নিজেদেরকে বঞ্চিত করছি, তা নয়, আমাদের স্বস্তি-সুখও বিঘ্নিত ও বিপন্ন। থাকছে। মাঝে-মধ্যে বিধর্মী-হত্যা–যার ভদ্র নাম দাঙ্গা, এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অতঃপর দেশপ্রাণতায় ও রাষ্ট্রানুগত্যে কী হবে তাদের প্রেরণার উৎস ও অবলম্বন? জিম্মি-জীবনের গ্লানি ঘুচবে কোন্ অনায়াসলভ্য চিত্ত-সম্পদের ঐশ্বর্যে? বিধর্মীবিরল পশ্চিম পাকিস্তানে এ সমস্যা অনুপস্থিত। তবে কী ইসলামী শাসনতন্ত্র ও রাষ্ট্রাদর্শ গ্রহণের মতো মহৎ অভিপ্রায়ের মধ্যেও ভেদনীতির প্রশ্রয়ে পূর্ব বাঙলায় স্থায়ী শাসন ও কায়েমী শোষণের অভিসন্ধি নিহিত!

পূর্বকালের রাজ্যে এ সমস্যা ছিল না। কেননা তখন রাজ্য ছিল রাজার, প্রজা ছিল শাসন শোষণের ও কৃপা-পীড়নের পাত্র। রাজ্য ছিল রাজার আয়ের ও আরামের জমিদারী। রাজস্বের জন্যেই তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান ও প্রজারক্ষণ। কেননা সুখ-সৌভাগ্যে যেমন থাকত তার একাধিকপত্য, তেমনি দুঃখ-দুর্ভাগ্যও তাঁকেই বহন করতে হত। আজ মানবাধিকারের সীমা দূরবিস্তৃত। তাই আজ মানুষ আর প্রজা নয়–পৌরজন। এ যুগে দেশগত বা রাষ্ট্রগত জাতীয়তা জরুরী নয় কেবল, রাষ্ট্রের ভিত্তিও। অতএব ধর্মীয় জাতীয়তা একটি আত্মধ্বংসী প্রতারক প্রত্যয়।

একটি বীজমন্ত্রের তাৎপর্য

০১.

ধর্মকে ধারণ করেই মানুষ ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে নির্ঘ ও নির্বিঘ্ন জীবনযাত্রার পথ করে নিতে চায়। অবশ্য এ ব্যাপারে সে কোনো স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্য কামনা করে না। সে জন্মসূত্রে তার ঘরোয়া ও সামাজিক পরিবেশ থেকে যা পায়, তা-ই সে নির্বিচারে গ্রহণ করে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করবার চেষ্টা করে। আশৈশব লালিত সংস্কারই তার এ বিশ্বাসের ভিত্তি। এবং তার জীবন ও জগৎ চেতনাও অনেকাংশে এই বিশ্বাস-সংস্কার প্রসূত। ধর্মের ক্ষেত্রে মানুষ কৃচিৎ জ্বিজ্ঞাসু–এর জন্যে কিছুটা ব্যক্তিগত ঔদাসীন্য আর অনেকটা সামাজিক অসহিষ্ণুতা ও শাস্ত্রীয় নিষেধই দায়ী। এই অসহিষ্ণুতা ও নিষেধের গোড়ায় রয়েছে জীবনের পথ ও পাথের সম্পর্কে নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত হবার আগ্রহ। এ কারণেই কোন-না-কোনো জ্ঞানী-মনীষী প্রদত্ত দিশার অনুসরণে সে নিশ্চিন্ত নির্বিঘ্ন জীবন-দর্শন গ্রহণে অভিলাষী। তাই মানুষ সাধারণভাবে পরবুদ্ধিজীবী।

কিন্তু ধর্ম বলতে কোনো অবিমিশ্র একক মত বা শাস্ত্র বুঝায় না। আদিম আরণ্য মানবের আঞ্চলিক জীবন ও জীবিকা পদ্ধতির প্রভাবে গড়ে উঠেছিল যে জীবন-চেতনা ও জগৎ-ভাবনা, তাই প্রতিবেশিক ও জৈবিক প্রয়োজনে ক্রমবিকাশের ও ক্রমবিবর্তনের ধারায় কালিক রূপান্তর লাভ করেছে। মানব-চেতনার বিকাশ ও ব্যবহারিক প্রয়োজনের প্রসারই তার সর্বাত্মক ও সর্বাঙ্গীণ বৃদ্ধি ও ঋদ্ধির মূলে ক্রিয়াশীল। এ কারণে এর উপর স্থানগত ও কালগত জীবিকা-পদ্ধতির প্রভাব অপরিমেয়। তাই ধর্মের স্থানিক ও কালিক অবয়ব ও বিকাশ ছিল–দেশ-কাল নিরপেক্ষ রূপ ছিল না। এমনকি এর মধ্যে প্রকৌশল, অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজনবোধের প্রভাব এত অধিক ছিল বলেই আরণ্য মানবের ধর্মে আর সভ্য ও সভ্যতার মানুষের শাস্ত্রে জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও প্রয়োজনগত পার্থক্য এবং মনন ও রুচির উৎকর্ষ ও অপকর্ষ সর্বক্ষেত্রে সুপ্রকট।

অতএব, ধর্ম বলতে ঈশ্বর, ভূত-প্রেত, জীন-যাদু, সুখ-দুঃখ, রোগ-শোক এবং স্বর্গ-মর্ত পাতাল সমন্বিত এক বিরাট-বিপুল চির রহস্যাবৃত মায়াময় কল্পনোক বা মানস-জগৎ বোঝায়–যার জটিল আলো-আঁধারীর মধ্যে রয়েছে–আমাদের বাস্তব জীবনের সম্পদ ও সমস্যার, আনন্দ ও যন্ত্রণার, স্বপ্ন ও সত্যের রহস্যসূত্র। অজ্ঞ অসহায় মানুষ অনুমানে ও অনুভবে এই রহস্যভেদে ছিল প্রয়াসী। যা বুঝেছে তার ভিত্তিতেই সে জীবনের ও জীবিকার সেই অদৃশ্য অরি ও মিত্র শক্তিগুলোর সঙ্গে একটা আপোষ-রফা করবার চেষ্টা করেছে পূজা-পার্বণ ও আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এর জন্যেই প্রয়োজনীয় হয়েছে নিয়ম-নীতি। যৌথ জীবনের অবচেতন প্রেরণায় ও প্রয়োজনে সে চুক্তিতে এসেছে মানুষেরও সামাজিক ও বৈষয়িক জীবনের নিয়ম-নীতির শৃঙ্খল। তাই এ চুক্তি ত্রিপক্ষীয়–দেব, দানব ও মানুষের পারস্পরিক অধিকার, দাযিত্ব ও কর্তব্য নির্ধারিত হয়েছে মানুষের ব্যক্তিক আনুগত্যের অঙ্গীকারে দেবতা-দানবের অনুগ্রহ, সহযোগিতা ও সহিষ্ণুতার ভিত্তিতে।

এখানেই কিন্তু মানুষ থামেনি। নিশ্চিন্ত হতে পারেনি এ ব্যবস্থায়। তার প্রসারমাণ জীবনের প্রয়োজনে সে নৈতিক, সামাজিক, বৈষয়িক ও প্রশাসনিক নিয়ম-নীতির মধ্যে নিজকে নিবদ্ধ করে যৌথ জীবনের নিরাপত্তা ও শান্তি কামনা করেছে। এমনি করে মানুষ এক বিপুল ও বিচিত্র জীবন যন্ত্র এবং জটিল-জীবিকা যান তৈরি করে এগিয়ে এসেছে আজকের দিনে। আজ ধার্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক নিয়মকানুনের নিগড়ে মানুষ স্বেচ্ছাবন্দী। এ বন্দিত্ব বরণ করেছে সে শান্তি, স্বস্তি, প্রগতি ও কল্যাণ আকাঙ্ক্ষায়। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে ও প্রকৌশলে মানুষের বিস্ময়কর অগ্রগতি পৃথিবীকে করেছে সংহত এবং মানুষের সমাজ করেছে সংমিশ্রিত।

আত্মপ্রত্যয়ী যন্ত্রী মানুষ আজ আর কোনো ব্যাপারেই দৈব-নির্ভর নয়। দেব-দানবের সঙ্গে তার চুক্তি ভেঙে গেছে। জীবনের কোনো প্রয়োজনের জন্যে সে আর আসমানের অনুগ্রহ-প্রত্যাশী নয়। মানতেই হবে, যারা মানব-শক্তির এমনি অচিন্ত্য বিকাশ সাধন করেছেন, তাঁরা চিত্ত-সম্পদে অতুল্য। এদের সাধনা ও শ্রমের, এদের ভাব, চিন্তা ও কর্মের দান যে যন্ত্রজ বস্তু-সম্পদ–তা অকাতরে দ্বিধাহীনচিত্তে পরম আগ্রহে গ্রহণ করেছে কর্তব্যে উদাসীন, পরচিন্তাজীবী ও পরশ্রমজীবী ভোগেছু মানুষ। কিন্তু মানুষ নির্বোধের মতো পরিহার করে চলে তাদের চিত্ত-সম্পদ, অবজ্ঞা করে তাদের মননের মহাঅবদানকে। ব্যবহারিক-বৈষয়িক জীবনে তারা বরণ করেছে বাস্তব জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যকে, চলমানতাকে; কিন্তু মানস-জীবনে গ্রহণ করেনি এই যান্ত্রিক বস্তুর জনন-শক্তিকে, সেখানে তারা ধরে রেখেছে স্থিতিশীলতাকে। জীবন-ভাবনায় ও জগৎ- চেতনায় মানুষের এই অসঙ্গতি, বস্তু-সম্পদে এই আগ্রহ এবং চিত্ত-সম্পদ অর্জনে এই অনীহাই আজকের দিনের সব চাইতে মৌলিক মানবসমস্যা। এ সমস্যার সমাধান হলে, আমাদের বিশ্বাস অন্য সব মানবিক সমস্যার সমাধান হবে অনায়াসলভ্য।

.

০২.

আমাদের পাকিস্তানে এই সমস্যা আরো বিকৃত হয়ে দেখা দিয়েছে। সে কথা এখন বলব।

ধর্ম-বিরহী দেশ নেই। এবং শাস্ত্রীয় ধর্ম ও আচারিক, আনুষ্ঠানিক আর পার্বণিক ধর্ম মানুষের আটপৌরে জীবনে চেতন-অচেতনভাবে জড়িয়ে রয়েছে! এতকালের পুরোনো ধর্ম মানুষের ব্যবহারিক-বৈষয়িক জীবনে কোনো সহায়তাও করে না, স্বস্তি-শান্তির বিঘ্ন ঘটায় না। এ একরকম গৌরব-গর্বের ও প্রবোধ-প্রশান্তির অবলম্বন হয়েই আভরণের মতো জীবনে সংলগ্ন।

কিন্তু পাকিস্তানের সরকার, সরকারি লোক ও জননেতার কাছে ধর্ম একটি তরতাজা প্রাত্যহিক ও বৈষয়িক সম্পদ ও সমস্যা। তাঁরা যেন ইসলাম ও মুসলমানের প্রাচীনত্ব–সাড়ে তেরোশ বছর বয়স–স্বীকার করতে চান না। উন্মেষ যুগের সাহাবী-প্রচারকদের মতো তারা যেন সদ্যোজাত ইসলাম প্রচারে এবং নও-মুসলিম রক্ষণে সদাবিব্রত। তাঁদের চোখে ইসলাম ও মুসলমানের ভয়ঙ্কর সঙ্কটজনক অবস্থা। উভয়েরই যেন এখন-তখন হাল। কখনো ইসলাম ডোবে, কখনো মুসলমান মরে, আবার কখনো বা সিরাজুল ইসলাম নিবে!

তাদের ঘরোয়া জীবনে ইসলামের প্রতি ঔদাসীন্য সাধারণ লোকের চাইতে বেশি বলেই শোনা যায়। কিন্তু তাঁদের দফতর ও ময়দানী-জীবনে তারা ইসলামের সমর্পিত চিত্ত, ইসলাম-সর্বস্ব ও ইসলামের জন্যে উৎসর্গিতপ্রাণ। তাই তারা ইসলামী রাষ্ট্র, ইসলামী জীবন-পদ্ধতি, ইসলামী শিক্ষা ও ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠাকামী। তাঁদের অভিপ্রায় অতি উত্তম এবং আপাত দৃষ্টিতে সবটাই ভালো।

কিন্তু তাঁদের উৎসাহের আতিশয্য দেখে মনে হয় পৃথিবীর আর কোথাও ইসলাম ও মুসলিম নেই। কেবল পাকিস্তানেই বিপন্ন ইসলাম ও মুমূর্ষ মুসলমান শিবরাত্রির সলতের মতো সধূম শিখা নিয়ে টিকে রয়েছে এবং তাও নির্বাণোন্মুখ। তাই জননেতা ও সরকারের এই বিচলন এবং তজ্জাত উদ্বেগ ও উত্তেজনা। অছির দায়িত্ব চিরকালই গুরু ও মহৎ দায়িত্ব। সে দায়িত্বে অবহেলা অসম্ভব!

.

০৩.

এবার পাকিস্তানীর হালফিল অবস্থা বিবেচনা করা যাক। পশ্চিম পাকিস্তানে প্রায় সবাই এবং পূর্ব পাকিস্তানের শতকরা নব্বই জন অধিবাসীই মুসলমান। সরকার ও জননেতারা বলেন ইসলাম ও ইসলামী জীবনযাত্রার প্রতি আকর্ষণ বশেই তারা পাকিস্তান তথা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র কামনা করেছিলেন। এর মধ্যে তথ্যের ভুল যা-ই থাক, তাদের অভিপ্রায়ের অকৃত্রিমতায় আস্থা রাখতে আমাদের আপত্তি নেই।

বিগত কয় বছর ধরে পাকিস্তানও ইসলামী রাষ্ট্র। এবং ঘরে-বাইরে তা সগৌরবে ও সগর্বে প্রচারও করা হয়। পাকিস্তানী মুসলমানদের সবাই শাস্ত্রে সুপণ্ডিত না হোক, প্রাত্যহিক জীবনে -আচরণীয় ও অবশ্য পালনীয় শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ সম্পর্কে শিক্ষিত, অশিক্ষিত কিংবা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে অবহিত। অন্তত শাস্ত্রীয় পাপ-পুণ্য ও ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে কেউই অজ্ঞ নয়।

তবু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর যুগে স্বাধীনতা-প্রাপ্ত আফ্রো-এশিয়ার অনুন্নত কিংবা উন্নয়নশীল অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানে, কোন্ পাপ কোন্ অন্যায় কম! ওরা অবশ্য পাকিস্তানীদের মতো অত ধর্মভীরু বা ধর্মপ্রিয় নয়, তাদের রাষ্ট্রও ধর্মরাষ্ট্র নয়। তবু সততায়, ন্যায়পরায়ণতায়, কর্মনিষ্ঠায়, দায়িত্বশীলতায় কিংবা কর্তব্যবুদ্ধিতে ধর্মে অনুরক্ত ও অনুগত ইসলাম সর্বস্ব পাকিস্তানীদেরকে ঘরে-বাইরে কোথাও আমরা বিজাতি-বিধর্মীদের চেয়ে ভালো দেখিনে। ঘরোয়া জীবনে, সামাজিক অঙ্গনে, অফিসে-আদালতে, ব্যবসা-বাণিজ্যে-মিথ্যার বেসাতি, অন্যায়ের নির্লজ্জ প্রকাশ, বিবেকের অবমাননা সর্বত্র দৃশ্যমান। দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম ও পীড়ন-লুণ্ঠন হনন প্রভৃতি নিত্যকার ঘটনা। চোরাকারবারী, কালোবাজারী, চুরি, ডাকাতি, কর্তব্যে অবহেলা, অন্যায়-প্রবণতা, ঘুষ, ছল, প্রতারণা, মিথ্যাচার, জুয়া প্রভৃতি সর্বপ্রকার শাস্ত্রীয় পাপে পাকিস্তানীদেরকে যে-সংখ্যায় আসক্ত দেখি, তার চাইতে বেশি সংখ্যায় পাপে লিপ্ত ব্যক্তি অন্যদেশে আছে বলে আমাদের জানা নেই।

এ ব্যাপারে গণ-অভিভাবকদের মনোভাবও অদ্ভুত। এসব কিছুতেই যেন ইসলামের ক্ষতি হয় না, মুসলমানের জাত যায় না। কিংবা কোনো বিদেশী-বিজাতির আচারে-প্রভাবেই তাদের আপত্তি নেই–সর্বনাশ হয় কেবল ভারতীয় প্রভাবে ও হিন্দুয়ানী আচারে! আবার মুসলমান চোরা-ডাকু মিথ্যুক-লম্পট-বদমাশ হলে সমাজের কিংবা ইসলামের যেন কোনো ক্ষতি নেই,–ক্ষতি হয় কেবল কেউ নাস্তিক হলে। তারা আমাদের ভাত-কাপড়-ওষুধের দায়িত্ব নেন না, আমাদেরকে শুধু ভেহেস্তে পাঠানোর কর্তব্য পালনেই তাদের আগ্রহ। আর তাও সর্বত্র এবং সর্বদা নয়–কেবল দফতরে ও ময়দানে এবং সরকারি সমস্যার কালে ও নির্বাচন সময়ে।

তাহলে এই আদর্শিক ইসলাম-প্রীতির রহস্য অন্যত্র সন্ধান করতে হবে।

প্রথমত, ধরা যাক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে কী কী পাপ ও অনাচার থাকে, যা ধর্ম-রাজ্যে চালু নেই। বলতেই হবে তেমন পার্থক্য নির্দেশ করা দুঃসাধ্য। ইসলামে নিষিদ্ধ বা ধিকৃত সিনেমা, জুয়া, ঘোড়দৌড়, সঙ্গীত, সুদ, নারী-স্বাধীনতা, বেশ্যাবৃত্তি, মাদকদ্রব্য, বীমা প্রভৃতি পাকিস্তানেও চালু রয়েছে। তবে ইসলামী শাসনতন্ত্রের বা সরকারের বৈশিষ্ট্য কি?

দ্বিতীয়ত, ইসলামী শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হলেই মুসলমান চরিত্রবান হবে, ধার্মিক হবে এমন ধারণার স্বপক্ষে যুক্তিও প্রবল নয়। চুরি, ঘুষ, সুদ, মিথ্যাচার, পীড়ন প্রভৃতি সম্বন্ধে সামাজিক পাপবোধ জাগানোর জন্যে কোনো বিশেষ শাস্ত্রীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করা দুঃসাধ্য। কেননা দুনিয়ার কোনো সভ্য-অসভ্য, আস্তিক-নাস্তিক সমাজেই এসব দুষ্কর্মের সমর্থন নেই। তাছাড়া বিদ্যা বা শিক্ষা কিংবা জ্ঞান মানুষের চরিত্র গড়ে না। বৃত্তি-প্রবৃত্তি সংযত রাখার সদিচ্ছাই ব্যষ্টিকে চরিত্রবান, নীতিনিষ্ঠ ও আদর্শপরায়ন করে। বিদ্বান বা জ্ঞানী হলেই চরিত্রবান হবে–এমন কথা শাস্ত্রীয় তত্ত্ব হলেও সামাজিক তথ্য নয়। তার প্রমাণ আমাদের শিক্ষিত লোকের মধ্যে চরিত্রহীনের সংখ্যা যত বেশি, অশিক্ষিত সমাজে তত নেই।

আমাদের দুর্নীতির সমস্যা তো শিক্ষিত ব্যবসায়ী ও চাকুরিজীবী সমাজেই সীমিত। বরং নিরক্ষর লোকেরা আজন্মলালিত ঘরোয়া বিশ্বাস-সংস্কারের প্রভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে বলেই বিশেষভাবে দৈবনির্ভর ও নিয়তি-ভীরু। জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে দৈব রোষ ও প্রসন্নতা-সচেতন বলেই তারা ভয়ে ভয়ে বাঁধা নিয়মে ও নীতিতে নিষ্ঠ থেকে জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে নির্বিঘ্ন ও নির্ঘ হতে প্রয়াসী। তাদের বিশ্বাসের ধর্ম তাদেরকে যান্ত্রিক-জীবন যাপনে উৎসাহ দেয়। এতে তাদের মানসক্ষেত্র বন্ধ্যা থাকে বলে চিত্ত-সম্পদ অর্জনের পথ রুদ্ধ থাকে বটে, কিন্তু সংস্কারলব্ধ ধর্মীয় ও সামাজিক নিয়ম-নীতির আনুগত্যে তাদের পতন-পথও থাকে বন্ধ। সুতরাং তাদের আত্মিক উৎকর্ষ-উন্নয়ন যেমন নেই, তেমনি অবনতিও নেই।

অতএব, চরিত্র গঠনের জন্যে শাস্ত্র-শিক্ষার যৌক্তিকতা সামান্য। আর রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, ভূতত্ত্ব, জ্যোতির্বিদ্যা, মৃৎবিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজ-বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ভূগোল, বাণিজ্য, দর্শন, ইতিহাস, ভাষা প্রভৃতিতে ধর্মীয় শিক্ষানীতির সম্পর্ক ও সংলগ্নতা আবিষ্কার অসম্ভব। এসব জ্ঞানজ বিদ্যার সঙ্গে বিশ্বাসভিত্তিক শাস্ত্ৰনীতির কী সম্পর্ক রয়েছে যে শিক্ষানীতিও শাস্ত্রীয় হবে?

শাসনতন্ত্র ইসলামী করার সার্থকতাও দুর্লক্ষ্য। আমরা জানি, মুসলমান বা যে কোনো ধর্মাবলম্বীর শাস্ত্রীয় জীবন ও আচার সব সময়েই শাস্ত্রীয় আইনে নিয়ন্ত্রত হয়। এর জন্যে হিন্দু বা মুসলিম আইন রয়েছে। এর বাইরে বৈষয়িক জীবনে শাস্ত্র শাসন অনভিপ্রেত নয় কেবল, অকেজোও বটে। বাণিজ্য, দেশরক্ষা, যোগাযোগ, স্বরাষ্ট্র, শিক্ষা, অর্থ, উন্নয়ন, সেচ, কৃষি প্রভৃতি সরকারি দায়িত্বে ও কর্তব্যে শাস্ত্রীয় কী কাজ আছে যে শাসনতন্ত্র শাস্ত্রীয় হওয়া দরকার?

অতএব পাকিস্তানীদের সবক ও সরব ইসলাম প্রীতির অন্তরালে তিনটে কারণ অনুমান করা সম্ভব।

এক, অজ্ঞ জনসাধারণ যেহেতু চিত্তলোকে মধ্যযুগীয় জীবন-চেতনা লালন করে; সেজন্যে তাদের স্বাতন্ত্র, গৌরব-গর্ব, জীবন-ভাবনা ও জগৎ-চেতনা আজো স্বধর্মকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। তারা স্বধর্মের মাহাত্ম্য এবং স্বজাতির কৃতিত্বে ও সংখ্যাধিক্যে গৌরব-গর্বের আনন্দ ও কৃতাৰ্থমন্যতা লাভ করতে চায়। তাই তারা ইসলামী ও মুসলিম শাসনেই তুষ্ট। লাভ-ক্ষতির কথা তাদের মনে জাগে না।

দুই. মোহাজেরমাত্রেই নিরাপত্তার অবচেতন প্রেরণায় ইসলাম, ইসলামী শাসন ও ইসলামী জাতীয়তা-প্রবণ। কেননা বিদেশে বিভাষীর মধ্যে বসবাসের পক্ষে এটাই তাদের একমাত্র Locus Standi–স্বাধর্মের অধিকারেই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে তাদের স্থিতি। এই ইসলাম ও মুসলিম প্রীতির পশ্চাতে অবশ্য বিধর্মীর নিষ্ঠুর পীড়নে ধন-জন-বাস্তু হারানোর ক্ষোভ আর বেদনাও সক্রিয়। আমাদের পরিচিত মোহাজেরদের প্রায় সবাই ইসলামী তথা মুসলিম জাতীয়তায় ও ইসলামী শাসনতন্ত্রে আস্থাবান।

তিন. অভিন্ন জাতীয়তার নামে সম্পূর্ণ ভিন্ন দেশের, গোত্রের, ভাষার, সংস্কৃতির ও জীবিকা পদ্ধতির মানুষকে এক রাষ্ট্রভুক্ত করে শাসন ও শোষণ করার জন্যে পশ্চিম পাকিস্তানীদেরও Locus standi হচ্ছে ইসলাম। কাজেই সে সুপরিকল্পিত সামাজিক নীতি অনুসৃতির ফলে বাঙালিকে তারা ভাষা বদলাও, হরফ বদলাও, বানান বদলাও, শব্দ বদলাও, পোশাক বদলাও, আচার বদলাও, দেশ ও দেশবাসীর নাম বদলাও বলে বলে উদ্বস্ত করেছিল; সেই নীতিরই আর এক চাল হচ্ছে ইসলামের জিকর, তথাকথিত ইসলামী শাসনতন্ত্রের মাহাত্ম্য ঘোষণা ও ইসলাম-ভিত্তিক মুসলিম জাতীয়তার অপরিহার্যতা বয়ান। শুনে শুনে শুধু গণ-মানব নয়, শিক্ষিতলোকও বিচলিত, বিব্রত ও বিগলিত। এতে বাঙালির দ্বিবিধ ক্ষতি : এক, এই ইসলামী বেরাদরীর মোেহবশে সে কখনো স্বস্থ ও স্বতন্ত্র হতে পারবে না। দুই. অমুসলিম-অধ্যুষিত এই পাক-ভূমে ইসলাম জোশ বিধর্মী-বিদ্বেষ জিইয়ে রাখবে।

আর নাগরিকত্বের সহজ অধিকারে বঞ্চিত বিধর্মীরাও স্বভূমে প্রবাসী হয়ে বাস করার লাঞ্ছনা ও গ্লানি এখনো মন থেকে মুছে ফেলতে পারবে না। তাদের মানস-বিরূপতা এ অঞ্চলের শান্তি, শক্তি ও প্রগতি বিঘ্নিত ও বিপন্ন রাখবে। রাষ্ট্রনীতিতে ইসলামী চেতনা, ইসলামী শাসনতন্ত্র, এবং ইসলামী জাতীয়তা প্রভৃতির মতো বাঙালির সংহতি বিনষ্টির এবং ভেদনীতি প্রয়োগের এমন মোক্ষম উপায় সম্প্রতি আর একটিও জানা নেই।

এ ছাড়াও অমুসলিমকে জিম্মিরূপে আলাদা করে রাখলে ভারতে তাদের জ্ঞাতি হত্যার প্রতিশোধ নেয়া যাবে, আবার বাঙলা থেকে হিন্দু উচ্ছেদ হলে বাঙালির সংখ্যাগরিষ্ঠতা নষ্ট হবে–এ দ্বিমুখী লাভের চিন্তাও যে তাদের প্রশ্রয় পায় না, তা নিঃসংশয়ে বলা যাবে না। তার উপর, বাঙালি মুসলিম মনে হিন্দু-বিদ্বেষ যে পরিমাণে তাজা ও প্রবল থাকবে, মুসলিম বেরাদরীভাবও সেই অনুপাতে ঠাঁই করে নেবে বাঙালি চিত্তে এমন একটা আশাও হয়তো উঁকি মারে মনের কোণে। এমনি করে নানা ছল-চাতুরীর মায়াজালে জড়িয়ে,নানা ছদ্মবাঁধনে অক্টোপাসের মতো আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে বাঙালি সত্তার ইতি সাধনে তৎপর রয়েছে কায়েমী স্বার্থবাদী বুর্জোয়া সাম্রাজ্যবাদীরা।

শাসন-শোষণের এমন যাদু-যন্ত্রের সঙ্গে ইতিপূর্বে বাঙালির কোনো পরিচয় ছিল না। তাই এই বিভ্রান্তি ও অভিভূতি আজ তাদের পেয়ে বসেছে। এক্ষেত্রে ইতিহাসবিদ মনীষী ইবন্ খলদুনের মূল্যবান মন্তব্য স্মরণ করলে আজকের দিনেও আমরা হয়তো উপকৃত হব। ইবন্ খলদুন বলেছেন–ধর্মশাস্ত্রকে মানুষ নিজের বৈষয়িক স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে টুকরো টুকরো করে কাজে লাগায়–তাতে ধর্মও মাহাত্ম্য হারায়, কাজও নষ্ট হয়। ১

এ-ও স্মর্তব্য যে আজ বিজ্ঞান দূরকে করেছে নিকট, তাই দেড় হাজার মাইলের ব্যবধান সত্ত্বেও দুটো বিচ্ছিন্ন দেশ নিয়ে পাকিস্তানরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু সমস্বার্থে সহযোগিতা ও সহঅবস্থানের ভিত্তিতে অকৃত্রিম ও অকপট প্রীতির পরশে পরকে ভাই করার সাধনা না করলে তা টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না।

কল্যাণ অন্বেষা

সুস্থ মানুষ যেমন পথ্যাপথ্য বিচার করে না, সুস্থ জাতিও তেমনি কথায় কথায় শাস্ত্র আওড়ায় না। প্রাণ-প্রাচুর্যের এমন একটি আনন্দিত প্রেরণা আছে, যে-প্রেরণাবশে মানুষ সহজে ও স্বচ্ছন্দে আনন্দ অন্বেষায় ও কল্যাণ সাধনায় আত্মনিয়োগ করে। প্রাণের প্রেরণাতেই এ প্রয়াস চলে বলে তা স্বাস্থ্যকর। স্বাস্থ্য শিশুকে চাঞ্চল্য দান করে, আর চাঞ্চল্য বশে সে দুরন্ত হয়। এই দুরন্তপনাকে যে। ভয় করে, সে বস্তুত সুস্থতাকেই ভয় পায়। কেননা তাতে তার কাজ বাড়ে, ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে আলস্যের স্বস্তি উপভোগে অভ্যস্ত জীবনে একে সে বিপর্যয় বলেই জানে।

অর্জন যে করতে জানে না, বর্জনের শক্তি তার আয়ত্তে থাকে না। আয় না থাকলে মানুষ ব্যয় করতে ভয় পায়। গ্রহণ-বিমুখ মানুষ স্বাভাবিক কারণেই বর্জন-বিমুখ হয়। বৃষ্টি কিংবা বরফের দাক্ষিণ্য না-পেলে স্রোতস্বিনী যেমন বদ্ধ জলাতে জীর্ণতা পায়, তেমনি গ্রহণ-ভীরু মানুষও রক্ষণশীল হয়। শিশু-পাঠ্য কবিতার কলি মনে পড়ছে :

যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে।

সহস্র শৈবালদাম বাঁধে আসি তারে।

যে জাতি জীবনহারা অচল অসার

পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার।

ঘরোয়া পরিবেশে প্রাপ্ত পুরুষানুক্রমিক বিশ্বাস-সংস্কার ও আচার-আচরণকে যারা জীবনের পরম আশ্রয় বলে মানে, তারা জগতের নিত্য-নব আলো-বাতাসকে অস্বাস্থ্যকর বলে জানে। তাই নতুনের প্রভাব এড়িয়ে প্রথার-প্রতাপ স্বীকার করে তারা জীবনযাত্রায় স্বস্তি খোঁজে। এমন ব্যক্তি বা সমাজ শামুকের মতো। তার কায়িক বৃদ্ধি আছে, মনের বিকাশ নেই। এমন মানুষ ভোগলিন্দু হয় কিন্তু চরিত্রবান হয় না। তাই ব্যবহারিক জীবনে সে স্বাচ্ছন্দ্যকামী, এবং এ স্বাচ্ছন্দ্যের ঈহা তাকে চুরি, মিথ্যাচার, লাম্পট্য, শোষণ, পীড়ন প্রভৃতি সর্বপ্রকার অপকর্মে প্রবর্তনা দেয়, এবং বস্তুজগতে সে বিদেশী বিজাতির আবিষ্কৃত নতুন সামগ্রী গ্রহণে হয় উৎসুক। তখন হারাম-হালালের, সুন্নত নফলের, মকরুহ্-বেদাঁতের কোনো বাছ-বিচার তার মনে জাগে না। কেবল জ্ঞান ও চিন্তার ক্ষেত্রেই সে শাস্ত্রীয়-প্রত্যয় পরিহার করতে নারাজ। শাস্ত্র হচ্ছে বিশ্বাসের ইমারত। বিশ্বাস মাত্রই আবেগসঞ্জাত। এবং আবেগ যুক্তির বীজও নয়, প্রসূনও নয়। তাই বিশ্বাস বিচ্ছিন্নতা ও বিরোধের বীজ বুনে। আর জ্ঞান মিলন-ময়দানে আহ্বান জানায়। কেননা, জ্ঞানে কুহেলিকা কিংবা কুয়াশা নেই, জ্ঞান প্রতারিত করে না। অতএব জ্ঞানের ক্ষেত্রেই কেবল মানুষ মিলতে পারে। আর জ্ঞান সব সময়েই বিপন্মুক্ত।

এক হিসেবে বিশ্বাস মাত্রেই অন্ধ। কেননা বিশ্বাসের জন্ম অনুমানে, লালন আবেগে এবং বিস্তার অনুভবে। অন্ধ যখন পথ চলে, তখন সে হাতড়িয়ে চলে এবং অনিশ্চিতে পা বাড়ায়। চক্ষুষ্মনের মতো চলার স্বাচ্ছন্দ্য এবং দেখার আনন্দ সে পায় না। অন্ধ প্রয়োজনের অনুগত। আনন্দ থাকে তার অনায়ত্ত। জ্ঞানই চক্ষু আর বিশ্বাস হচ্ছে অন্ধতা। জ্ঞানকে যে বিশ্বাসের উপরে ঠাই দেয় না, যে বিশ্বাসকে পরিহার করে জ্ঞানকে গ্রহণ করে না, তার জিজ্ঞাসা নেই। সে জগৎ ও জীবনের প্রসাদ থেকে বঞ্চিত। দেহ- প্রাণ প্রকৃতির দান বটে, কিন্তু চেতনা-সুন্দর জীবন জ্ঞানের প্রসূন। প্রকৃতির দান উদ্ভিদ কেবল অরণ্যই সৃষ্টি করে। মানুষের পরিচর্যায় গড়ে উঠে উদ্যান। তেমনি জ্ঞানের অনুশীলনে পাই সাংস্কৃতিক জীবন–যা সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের আধার। জ্ঞান মানুষকে বোধিসত্তায় উত্তীর্ণ করে। আসলে বোধিসত্ত্ব অর্জনই তো মানুষের লক্ষ্য। আর কে-ই-বা অস্বীকার করবে যে চিত্ত-সম্পদ ও বস্তু-সম্পদ–মানব-সাধ্য এই দুটো ঐশ্বর্যই জ্ঞানেই কেবল লভ্য? . সচেতন কিংবা অবচেতন ভাবে মানুষের যা কাম্য, কবির ভাষায় তা–

চাই স্বাধীনতা চাই পক্ষের বিস্তার

বক্ষে ফিরে পেতে চাই শক্তি আপনার,

পরাণে স্পর্শিতে চাই ছিঁড়িয়া এ বন্ধন

অনন্ত এ জগতের হৃদয় স্পন্দন।

শাস্ত্র ও সংস্কারের বন্ধন থেকে মানুষকে মুক্ত করা কেবল জ্ঞান ও যুক্তির জোরেই সম্ভব। কেননা জ্ঞান এবং যুক্তিই শুধু মানুষকে সুস্থ ও স্বস্থ করতে ও রাখতে পারে। জ্ঞানই চক্ষু এবং যুক্তিই চেতনা, এবং চেতনা-সম্পন্ন চক্ষুষ্মান ব্যক্তি আত্মসামর্থ্যে পথ চলে, তাই সে চলার স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দ দু-ই পায়।

আজ দেখছি শাস্ত্র ও সংস্কারের আনুগত্য এবং অশিক্ষিত মানুষের সংখ্যাধিক্যের সুযোগ নিয়ে রাজনৈতিক কর্মীরা দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করে প্রতারণার জাল বুনছে। নির্বাচনের সময়ে তাদের দেশ-জাত-ধর্ম-চেতনা এমনি প্রবল ও প্রচণ্ড হয়ে উঠে যে সরল মানুষেরা মনে করে বুঝি আমরা সর্বনাশের প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি! এদের দস্তান না ধরলে বুঝি অপমৃত্যু সুনিশ্চিত! তারা কেবল কথার বেড়া দিয়ে শাস্ত্রের ও স্বার্থের, স্বত্বের ও স্বর্গের, সম্পদ ও স্বাচ্ছন্দ্যের এমন অনুপম মায়ালোক নির্মাণ করে যে বিমূঢ় অভিভূত অজ্ঞ মানুষের এই মরীচিৎকার খপ্পর এড়ানোর উপায় থাকে না।

সহজ করে বুঝতে গেলে, গণতান্ত্রিক সরকার হচ্ছে একটি প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপক সমবায় সংস্থা। রাষ্ট্রবাসীর ব্যবহারিক জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য দানই তার মুখ্য কাজ। বস্তু-সম্পদে রয়েছে মানুষের ব্যবহারিক প্রয়োজন এবং তজ্জাত সামাজিক অধিকার। আর চিত্ত-সম্পদ চিরকালই ব্যক্তিক। অতএব ব্যবহারিক প্রয়োজনে বৈষয়িক বস্তু-সম্পদের বারোয়ারী প্রয়োগ সুনিয়মিত রাখা ও সুনিয়ন্ত্রিত করাই হচ্ছে সরকার নামের সংস্থার দায়িত্ব ও কর্তব্য। এই সরকারি সংস্থার দায়িত্ব ও কর্তব্য কতকগুলো বিভাগে বিন্যস্ত; যেমন স্বরাষ্ট্র বিভাগ, অর্থ বিভাগ, বাণিজ্য বিভাগ, যোগাযোগ বিভাগ, বৈদেশিক সম্পর্ক বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ, সৈন্য বিভাগ প্রভৃতি।

কোথায় রেলপথ করা দরকার, পাটের বাজার কোথায় সন্ধান করা উচিত, কলেরা-বসন্ত নিরোধের উপায় উদ্ভাবন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ কিংবা সেচ ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি একান্তই ঐহিক ও ব্যবহারিক জীবন সম্পর্কিত বিষয়। মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের এসব সম্পদ ও সমস্যার সঙ্গে শাস্ত্র ও সংস্কারের কোনই সম্পর্ক নেই। এখানে আদর্শের কোনো প্রয়োজন যদি থাকে, তবে তা বিবেকী আদর্শ। এবং সে-আদর্শ সদিচ্ছার, সর্বজনীন কল্যাণের ও জৈব-স্বাচ্ছন্দ্যের। এ কার্যে যা প্রয়োজনীয় তা আদর্শ নয়, বরং অভিপ্রায় ও উপায়। বারোয়ারী কল্যাণে সদুপায় উদ্ভাবন ও প্রয়োগই কেবল দরকার, আর কিছু নয়।

এ যুগে সে উপায় হচ্ছে বিজ্ঞান ও প্রকৌশলবিদ্যা, আর অভিপ্রায় হচ্ছে সংহত ভুবনে জাতিপুঞ্জের সমস্বার্থে সহ-অবস্থান ও সহযোগিতার সদিচ্ছা। জাহাজ আরোহীরা যেমন স্ব স্ব জীবনের নিরাপত্তার জন্যেই জাহাজের নিরাপত্তা কামনা করে, তেমনি স্ব-স্বার্থেই মানুষ রচনা করবে মিলন-ময়দান, কামনা করবে সহ-অবস্থান ও সহযোগিতার জন্যে বিশ্বমানবতা ও বিশ্বশান্তি। এক্ষেত্রে শাস্ত্র, সংস্কার কিংবা তত্ত্বের প্রভাব ও প্রয়োগ অকল্যাণকর। একে তো শাস্ত্র ও সংস্কার রাষ্ট্রিক বিষয়-সংপৃক্ত নয়, দ্বিতীয়ত আজকের দিনে কোনো রাষ্ট্রেই নাগরিকরা অভিন্ন জাত-বর্ণ ধর্মের অন্তর্ভুক্ত নয়। অতএব শাস্ত্র, সংস্কার কিংবা তত্ত্বকে এই ব্যবহারিক জীবনের সম্পদ ও সমস্যার সঙ্গে, দায়িত্ব ও কর্তব্যের সঙ্গে সংলগ্ন করা গলগ্রহ করারই নামান্তর।

পদলোভী স্বার্থবাজের ছল-চাতুরী ও বঞ্চনা-প্রতারণা থেকে দেশবাসীকে উদ্ধার ও রক্ষণের জন্যে আজ বিবেকী মানুষের বড় প্রয়োজন। এমন তীব্রতায় এদেশে ত্রাণকর্তার প্রয়োজন আগে আর কখনো অনুভূত হয়নি। আজ এমন কতকগুলো সংবেদনশীল মানববাদী কবি-সাহিত্যিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক কর্মীর প্রয়োজন, যাঁরা ব্যক্তিগত জীবনে ত্যাগ ও নির্যাতন স্বীকারের অঙ্গীকারে এগিয়ে আসবেন সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে বিবেকী আত্মার ভূমিকা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবার জন্যে। আমাদের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তেমন মানববাদী কী এখনো দুর্লভ থাকবেন!

খাদ্য-সঙ্কট : বিশ্বসমস্যা

০১.

মানুষের জীবন নির্ঘ কিংবা নির্বিঘ্ন হবে এমন আশা কেউ করে না। কেননা নিজের জীবনের উপর সর্বাত্মক অধিকার মানুষের নেই। প্রকৃতির দেয়া রোগ-শোক-জরা-মৃত্যু ছাড়াও সীমিত শক্তিতে মানুষ প্রাকৃতিক রোদ-বৃষ্টি-ঝড়-বন্যা প্রভৃতির প্রতিকূলতার সঙ্গে সব সময় পেরে উঠে না। তাছাড়া জীবিকার জন্যে সম্পদ প্রয়োজন এবং সম্পদ অর্জনে ও রক্ষণে রয়েছে নানা সমস্যা। আর সমস্যা মাত্রেই কমবেশি যন্ত্রণা। কাজেই নির্বিঘ্ন আনন্দও বাস্তবাতীত।

অতএব জীবনে কেবল সম্পদ ও আনন্দই কাম্য হলেও সমস্যা ও যন্ত্রণাকে এড়িয়ে তা পাওয়া সম্ভব নয়। অভাবিত নয় বলে এর জন্যে মানুষমাত্রেরই মানস-প্রস্ততি থাকে। অবশ্য এক্ষেত্রেও মানুষ কখনো স্বেচ্ছায় ও সহজে আত্মসমর্পণ করতে চায়নি। তাই ক্রমে এই প্রাকৃত শক্তিকেও সে জয় করেছে, বশ করেছে এবং দাসও করেছে। এক্ষেত্রে তার সাফল্য গর্বের ও গৌরবের, বিস্ময়কর ও মহিমময়।

কিন্তু আজ অবধি মানুষ যা করতে পারেনি, তা হচ্ছে তার প্রবৃত্তি-বশ্যতা থেকে বিবেকের মুক্তিসাধন। তাই অধিকাংশ মানুষ আজো জৈব প্রয়োজনের অনুগত জীবই রয়ে গেছে, প্রাণ-ধর্মের বশ্যতায় প্রাণী হয়েই আছে, বিবেক-চালিত বুদ্ধির আনুগত্যে মানুষ হয়ে উঠেনি। মানুষের বারো আনা দুঃখের উৎস এখানেই। মনুষ্য জীবনের যন্ত্রণার ও Tragedyর কারণ এ-ই। প্রকৃতির কোলে লালিত পিঁপড়ে থেকে হাতি অবধি কোনো প্রাণীকেই সম্ভবত খাদ্যাভাবে প্রাণ হারাতে হয় না। কেবল সমাজ-লালিত মানুষকেই হয়তো আদমের আমল থেকেই অনাহারে মরতে হয়েছে। অজন্মার ফলে যে খাদ্যাভাব তাতে হয়তো খুব কম মানুষই প্রাণ হারিয়েছে। চিরকাল প্রবল দুরাত্মার হাতে বঞ্চিত বুভুক্ষু মানুষই মরেছে লাখে লাখে। বেঁচে থাকার বিড়ম্বনা ও মৃত্যুর নিশ্চয়তাই তাদের হয়েছে ললাটলিপি।

সব মানুষের বুদ্ধি থাকে না, বিদ্যে হয় না, দৈহিক সামর্থ্য থাকে না, মানসিক যোগ্যতা থাকে না, চরিত্রও গড়ে উঠে না। তাই বলে তাকে বাঁচার অধিকার থেকে প্রাণের দাবি থেকে বঞ্চিত করবার বা রাখবার কারণ হতে পারে না এসব। মানুষকে জীব হিসেবে প্রাণী হিসেবেই বাঁচতে দেওয়া মানুষের নৈতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও মানবিক দায়িত্ব ও কর্তব্য।

সহযোগিতা ও সহ-অবস্থানের শর্তে সমাজ গড়েছে মানুষ। কিন্তু তার পরিবর্তে প্রবল মানুষ চিরকাল দুর্বল মানুষকে শোষণ করেছে, লুণ্ঠন করেছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে হত্যা করেছে। এই সহযোগিতা ও সহ-অবস্থানের সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভের আশায় মানুষ গোষ্ঠী-চেতনা, গোত্রীয়। ঐক্য, দৈশিক সংহতি, জাতীয়-মৈত্রী ও রাষ্ট্রিক কর্তব্য প্রভৃতির বোধ-বুদ্ধি জাগানোর সাধনা করেছে চিরকাল।

কিন্তু লক্ষ্য মহৎ হলেও উপায় শুভকর ছিল না। তাই জীবন-প্রতিবেশ সরল ও সুন্দর করতে গিয়ে বার বার জটিল ও বীভৎস করেছে। এজন্যে মানুষের ইতিহাস মুখ্যত প্রবলের পীড়ন-শোষণ ও হননের ইতিকথা–শোণিত-শোষণ ও রক্তপাতের করুণ কান্না। আজো এই ভুল পথের মরীচিকাই তাদের টানছে। স্বাধৰ্ম, স্বাজাত্য ও স্বারাষ্ট্র চেতনা ও মমতা নিয়ে আজো মানুষ জীবন সাধনায় ও স্বাচ্ছন্দ্য-সন্ধানে নিরত।

আজকের পৃথিবীই ধরা যাক। যেসব রাষ্ট্র শিল্পে-বাণিজ্যে-বিজ্ঞানে ও সামরিক শক্তিতে প্রবল, সেগুলো নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের বর্বর উল্লাসে মত্ত। অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য বিস্তারে ও রক্ষণে তারা সদাব্যস্ত। মাকড়সার জালবদ্ধ পতঙ্গের মতো, অক্টোপাস কবলিত প্রাণীর মতো বিশ্বের অনুন্নত ও দুর্বল রাষ্ট্রগুলো অনুপম ও অননুভূত মৃত্যু যন্ত্রণায় ধুকছে। যন্ত্রও যে এ যন্ত্রণার উপশমে সমর্থ নয়, তা তারা আজো উপলব্ধি করেনি। তাই যন্ত্রযোগে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারেই তারা মুক্তি খোঁজে। কিন্তু বিশ্বের সব দেশগুলো যদি শিল্পায়িত হয়, তাহলে বানিজ্য করবে কার সঙ্গে? তখন তো কারো পুকুরের পানি কেহ নাহি খায় অবস্থা হবে। তখন পণ্য বিনিময়ে সমস্যা দেখা দেবেই। কেননা তখন পারস্পরিক প্রয়োজনে সঙ্গতি থাকবে না। শিল্পায়িত য়ুরোপ আজ সে মহাসমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে এবং আফ্রো-এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকার অনুন্নত রাষ্ট্রগুলোকে শোষণ করে আত্মরক্ষার প্রয়াসে হয়েছে উদ্যোগী–এরই নাম য়ুরোপীয়ান কমনমার্কেট।

কিন্তু এভাবে কয়দিন চলবে! জনসংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। এমনি জনসংখ্যার চাপে ষোলো শতকে য়ুরোপীয়রা রাক্ষসের ক্ষুধা, দস্যুর প্রবৃত্তি ও অক্টোপাসের কৌশল নিয়ে ছুটে বেরিয়েছিল বাঁচবার তাগিদে, আরো আগে যেমনটি করত মধ্য-এশিয়ার শক-হুঁন-ইউচিরা, তাতার-মোঙ্গলেরা। তখন তাদের ভাগ্য ভালোই ছিল। এশিয়া-য়ুরোপ তখনো ছিল বসতিবিরল। তাই মধ্য-এশিয়ার জনগোষ্ঠী ঠাই করে নিতে পেরেছিল সহজেই। ষোলো-শতকের য়ুরোপীয়দের ভাগ্যও ছিল প্রসন্ন। বসতি-বিরল তিন-তিনটে মহাদেশ আবিষ্কৃত হয়ে তাদের বাঁচার পথ করে দিল। বিগত পাঁচশ বছর ধরে তারা বাঁচল সম্পদে, গৌরবে ও ঐশ্বর্যে স্ফীত হয়ে।

কিন্তু এবার সে-সুযোগ কল্পনাতীত। অবশ্য গ্রহ-লোলাকে যদি কোনো ব্যবস্থা হয়ে যায়, তবে, তো কথাই নেই। এশিয়া-য়ুরোপে জনসংখ্যা যে হারে বাড়ছে, জন্মনিয়ন্ত্রণে তার সমাধান নেই। সমাধান নেই কেবল কম্যুনিজমেও। কেননা জনসংখ্যার সঙ্গে ক্ষেত-খামারের আনুপাতিক ভারসাম্য রক্ষা করা কোনো মতেই সম্ভব হচ্ছে না। যদিও রাষ্ট্রগুলো বাহুবলে ও বুদ্ধিবলে–অস্ত্রের ও অর্থের জোরে, যান্ত্রিক যোগ্যতায় ও বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনায় বেঁচে থাকার সাধনা করছে; তবু এতে শেষ রক্ষা হবে না। এখনকার জীবন ও জীবিকার আদর্শ হচ্ছে : সেই পুরোনোজোর যার মুলুক তার কিংবা যোগ্যতমের ঊর্ধ্বতন-নীতি। কিন্তু এ-সব নীতি এ যুগে স্থায়ী ফলপ্রসূ হবে না। কেননা অজ্ঞতা ও নিয়তিবাদের যুগ অপগত। এ যুগের সচেতন মানুষ বাঁচার তাগিদেই নাস্তিক ও নির্ভীক, উদ্ধত ও উচ্ছৃঙ্খল।

বিশেষ করে বিজ্ঞান ও প্রকৌশল-বিরল সামন্ত-যুগে সম্পদগত যে-স্থিতিশীলতা সম্ভব ছিল, ভূমি-নির্ভর জীবনে ও জীবিকায় নিয়তির মতো যে অমোঘতা ছিল, যে অবিচলিত সংস্কারাচ্ছন্নতা ও বিশ্বাসপ্রবণতা ছিল, তা আজ অবসিত। বিশ্বাস-সংস্কার আজ দেউলে–কোনো প্রবোধ, কোনো ভরসা, কোনো ভীতি, কোনো আশ্বাসই তা আজ দান করতে পারে না।

অতএব এ যুগে আনুগত্য নেই, নেই দাসত্ব। প্রতিবাদ-প্রতিরোধের আশঙ্কাহীন কোনো শোষণ-পীড়ন এ যুগে অসম্ভব। এ যুগে শুধু মার, শুধু হনন, শুধু কাড়ার সুযোগ তিরোহিত। এ যুগে কেবল দ্বিপক্ষীয় মারামারি, কাড়াকাড়ি ও হানাহানি চলতে পারে ও চলে। কিন্তু এতে কোনো পক্ষেরই কল্যাণ নেই। কারণ দুর্বলকে যারা কাড়ে, যারা মারবার যোগ্যতা রাখে, যারা হত্যা করেই নিশ্চিন্ত ও নির্দ্বন্দ্ব-নির্বিঘ্ন হতে চায়, তারা নিজেদের মধ্যেই লুণ্ঠিত সম্পদ ও শোষিত শোণিত নিয়ে কাড়াকাড়ি ও হানাহানি করে সুন্দ-উপসুন্দের পরিণাম পায়।

একটি অনূদিত কোরিয়ো কবিতা আজ বড় ভাল লাগল, যদিও অনুবাদ ভাষার দৈন্যে সুষ্ঠু ও সুন্দর নয়, কল্পনায় মূল্যের সৌন্দর্য আস্বাদন করে তৃপ্ত হয়েছি। কবিতাটি এখানে তুলে ধরছি :

এসো আমার কাছে, বলছি এসো তাড়াতাড়ি, আগুন লেগেছে ঘরে, সোনার বাড়িতে আগুন, সবুজ পাহাড়ে আগুন, গোলাপী ফুলের বাগান জ্বলছে, আর আমাদের প্রতিবেশীরা, বন্ধু প্রতিবেশীরা কেঁদে কেঁদে প্রাণভয়ে চলে যায়, ঘরগুলি খালি করে যায়।

নেকড়ে বাঘেরা গর্জন করছে, মেষের দল কাঁপছে, আর নেকড়ের দল গর্জায় আর হুঙ্কার দেয় আর একে অন্যের মাংস ছিঁড়ে নেয়, রক্ত ঝরে যায়। তারা হত্যা করে আর নিহত হয়। নিশ্চয় নেকড়ের দল নিজেরা ঝগড়া করে ধ্বংস হয়ে যাবে। রক্তাক্ত এ রাত্রি, কিন্তু আকাশে জ্বলছে তারা। তারাদল রয়ে যাবে, আর এখানা উঠছে। তাই বলি, এসো তাড়াতাড়ি.–দুজনে যাব মাঠে, পোড়ামাটি আবার চষবো তুমি আর আমি; আর আমরা বুনব ফসল। পাহাড় আবার সবুজ হবে, আর সাজাব আবার গোলাপী ফুলের বাগান।… ইত্যাদি। [নীল আকাশের নিচে : পাক দ্যু-জিন, অনুবাদ : জাহাঙ্গীর চৌধুরী, কোরিয়ার কবিতা, পৃ. ৪১]

অর্থ-গৌরবে, বাস্তব চিত্রে, আশাবাদে ও আত্মপ্রত্যয়ে এ কবিতা ঋদ্ধ। কিন্তু এই আশা ও আত্মপ্রত্যয় খণ্ডদৃষ্টি প্রসূত। কেননা আজ মানবিক সমস্যার সমাধান দেশগত বা রাষ্ট্রায়ত্ত নয়। নেকড়েরা আত্মকলহেই মরবে ঠিকই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আহতরাও আর কখনো দগ্ধ মাটিতে ফসল ফলিয়ে প্রাচুর্য সৃষ্টি করতে সমর্থ হবে না। এককভাবে য়ুরেশিয়ার কোনো রাষ্ট্রই আর স্বনির্ভরতায় বাঁচতে পারবে না। কেননা এখানে খাদ্যাভাব অনিবার্য। Common market বা ক্যুনিজম আজো সাময়িক সমাধান দিতে পারে বটে, কিন্তু বিশ্বের মানুষকে জীবনের অপরিহার্য অভাব মিটিয়ে শান্তিতে ও স্বচ্ছন্দে বাঁচতে হলে যৌথ প্রচেষ্টায় অন্য উপায় বের করতেই হবে। মানববাদকে মুখ্য করে সংহত ও সংযত জীবনে দীক্ষা নিতে হবে। Equitable-distribution of population & Food–পৃথিবীব্যাপী জনসংখ্যার ও খাদ্যবস্তুর সমবন্টনেই আপাতত এ সমস্যার দৃষ্টিগ্রাহ্য সমাধান নিহিত। গোত্র-বর্ণ-জাত-ধর্ম চেতনার উর্ধ্বে উঠে এশিয়া-য়ুরোপের বাড়তি মানুষকে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, আফ্রিকা ও আমেরিকায় ঠাই করে দিতে হবে। সর্বপ্রকার স্বাতন্ত্র ও বিদ্বেষ অতিক্রম করে কেবল মানববাদকে আদর্শ করে এগিয়ে আসতে হবে সমাধানের সন্ধানে। তা হলেই কেবল মানুষকে অপঘাত, অপমৃত্যু থেকে রক্ষা করা যাবে।

অবশ্য বর্তমানে এ সমাধান মানব-প্রবৃত্তি বিরোধী ও অসম্ভব বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এই একমাত্র উপায়, যা করলে মানুষ আরো কয়েক শতাব্দী নিশ্চিন্তে কাটাতে পারবে। নইলে বাঁচবার প্রেরণায় মানুষ পরাক্রান্ত হয়ে বন্যার বেগে দিগ্বিদিকে ছুটে বের হবে আর হানাহানি করে যাদবকুলের মতো, শাক্যগোত্রের মতো ধ্বংস হবে।

আত্মঘাতী এ সংগ্রামে আত্মনাশ অনিবার্য। আত্মসংহারে এ আত্মনিবাশ আসলে বাঁচার সংগ্রামের ছদ্মবেশে। আজ তার লক্ষণ সর্বত্র দৃশ্যমান। বাঁচবার জন্যেই মারবার ও মরবার এ প্রবৃত্তি জৈবিক-পাশবিক বটে, কিন্তু অমানবিক। কেবল জীবের মতোই যদি আচরণ করবে, তা হলে হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র সাধনার, প্রেম-প্রীতি-ন্যায়-নীতি অনুশীলনের কী প্রয়োজন ছিল! আজই বা এত ভাব-ভাবনার ও এত মহৎ বুলি কপচানোর সার্থকতা কী!

.

০২.

জন্মনিয়ন্ত্রণের মূলে রয়েছে দেশগত সমাধান প্রয়াস। কিন্তু এভাবে সমস্যা এড়ানোর প্রত্যাশা আপাতত বিজ্ঞতার পরিচায়ক হলেও জনসংখ্যায় স্থিতিশীলতা রক্ষা করা কঠোর আইন প্রয়োগ সাপেক্ষ। এবং এ আইন যে নীরবে সবাই মেনে নেবে, তাও মনে করার কারণ নেই। এক্ষেত্রেও বিদ্রোহ সম্ভব। আকাক্ষার কথা বাদ দিলেও এর সঙ্গে নৈতিক ও মানবিক প্রশ্ন জড়িত। সেদিন এক বন্ধু বলছিলেন : জন্ম নিয়ন্ত্রণে আস্তিক মানুষের স্রষ্টা-দ্রোহিতাই প্রকাশ পায়। কেননা, স্রষ্টাকে পালনকর্তা হিসেবে সে কার্যত অস্বীকার করে। তাঁর মঙ্গলময়ত্বে সে আস্থা হারায়। তার চোখে তিনি রাজ্জাক নন।

তাছাড়া এর মধ্যে একটা হীন আত্মসর্বস্বতা আছে। নিজের সুবিধের জন্যে অন্যের অস্তিত্ব প্রাপ্তির স্বাভাবিক অধিকার হরণ করা অমানবিক। আমরা ভাবছি, নিয়ন্ত্রণাভাবে অসংখ্য উদর-সর্বস্ব প্রাণী আমাদের মুখের গ্রাসে ভাগ বসাবে। তাতে আমরাও মরব, তারাও বাঁচতে পরবে না। কিন্তু এ সঙ্গে আমরা ভাবীকালের সক্রেটিস-এ্যারিস্টটল-প্লেটো, ফ্রয়েড-ডারুইন-আইনস্টাইন, কান্ট হেগেল-নীৎসে, মার্কস-লেনিন-মাওকেও তো হারাচ্ছি। যারা হয়তো এ সমস্যার অভাবিত সমাধান দিতে পারত!

এ ধারণার বিরুদ্ধে অবশ্য দুটো প্রবল যুক্তি রয়েছে।

এক, মানুষ মুখে যা-ই বলুক, জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে সে কখনো ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুগত থাকেনি। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে সে সবসময় বিধাতার দেয়া রোগ-শোক-জরা-মৃত্যু এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করেছে। সবকিছু অমোঘ জেনেও সে অনমনীয় রয়েছে–আত্মসমর্পণের আত্ম-স্বাতন্ত্র হারায়নি; এদিক দিয়ে সে চিরকাল প্রতিবাদী ও প্রতিরোধ প্রয়াসী–এভাবেই সে নিজের জন্যে কৃত্রিম জীবন ও জীবন প্রতিবেশ রচনা করেছে। এরই নাম সংস্কৃতি, সভ্যতা ও মনুষ্যত্ব। কাজেই জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রয়াসে নতুন কোনো বিদ্রোহ নেই।

দুই. জীবনের অন্য অনেক প্রাণীর মতো মানুষও আত্মরক্ষার ও আত্মবিস্তারের গরজে চিরকাল জিঘাংসু। অন্য প্রাণীকে তো নয়ই, স্বজাতি মানুষকেও সে কখনো কৃপা করেনি। কাজেই সহচর মানুষকে যে হত্যা করতে পারে, অভব-অদৃশ্য সম্ভাব্য মানুষের সৃষ্টি-রোধ করার মধ্যে তার কোনো নিষ্ঠুরতা নেই। হীন-স্বার্থপরতা যা রয়েছে তাও তুলনায় অতি তুচ্ছ। আর মহৎ মানুষ প্রাপ্তির আশায় সৃষ্টির দ্বার অবারিত রাখা জুয়াকে জীবিকা করার মতোই বিড়ম্বনাকে বরণ করা মাত্র।

অবশ্য এর পরেও প্রশ্ন থেকে যায় : জাত হিসেবে মানুষ কী আরো মহৎ হতে পারে না? তবে Destructive-এর চেয়ে Preventive measure-ধ্বংসাত্মক উপায়ের চেয়ে বারণাত্মক বা নিরোধাত্মক পদ্ধতিই কাম্য।