- বইয়ের নামঃ বাউল ফকির কথা

- লেখকের নামঃসুধীর চক্রবর্তী

- প্রকাশনাঃ আনন্দ পাবলিশার্স (ভারত)

- বিভাগসমূহঃ গল্পের বই

০. আত্মপক্ষ – বাউল ফকির কথা

বাউল ফকির কথা – সুধীর চক্রবর্তী

প্রথম সংস্করণ: আগস্ট ২০০৯

.

শ্ৰীঅমিয়কুমার বাগচী

শ্ৰীমতী যশোধরা বাগচী

সৌমিত্রেষু

.

‘বাউল ফকির কথা’ প্রথম প্রকাশিত হয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ‘লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি সংস্কৃতি কেন্দ্র’ থেকে ২০০১ সালের মার্চে। অচিরে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ পায় ২০০২ সালের সেপ্টেম্বরে। ইতিমধ্যে ২০০২ সালে বইটি অর্জন করে আনন্দ পুরস্কার। পরে ২০০৪ সালে পায় সাহিত্য অকাদেমি সম্মান। এরপরে দীর্ঘদিন বইটি দুষ্প্রাপ্য ছিল। এবারে ২০০৯ সালে বইটি প্রকাশিত হল আনন্দ পাবলিশার্সের পক্ষ থেকে। এ ব্যাপারে লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের সচিব প্রদীপ ঘোষ লিখিত অনুমতিদানে আমাকে বাধিত করেছেন। নবমুদ্রণে বইটির আকারপ্রকার ও বিন্যাস অনেকটা বদলে গেছে, কিছুটা বর্জিত হয়েছে, কিছু যোজিত হয়েছে। প্রচ্ছদ ও আলেখ্যশোভন অন্তর মহলের নতুন ভিস্যুয়াল-ঔজ্জ্বল্য নবসংস্করণকে সমৃদ্ধ করেছে। আনন্দ পাবলিশার্সের সকলকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

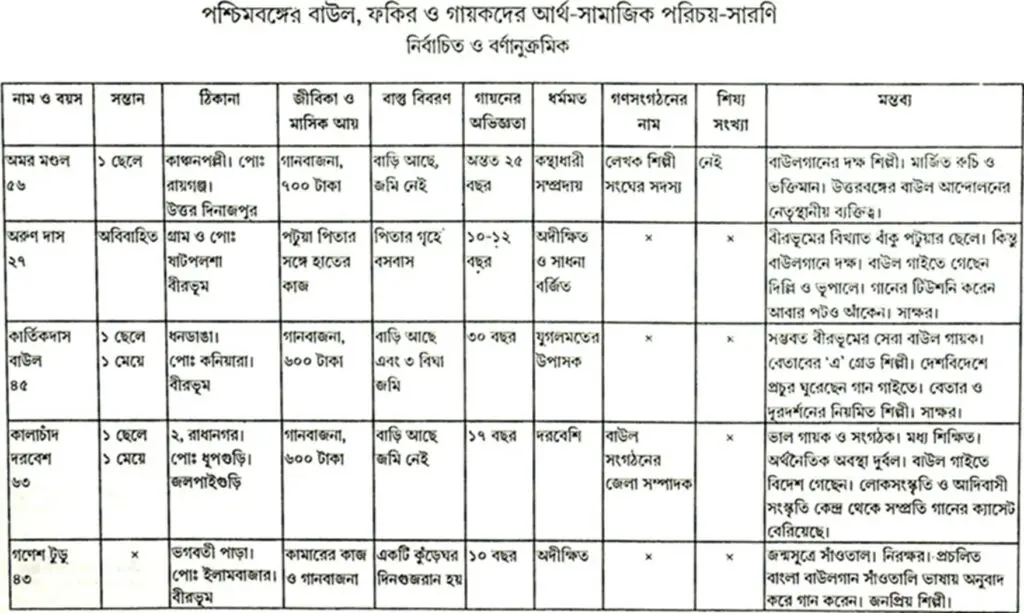

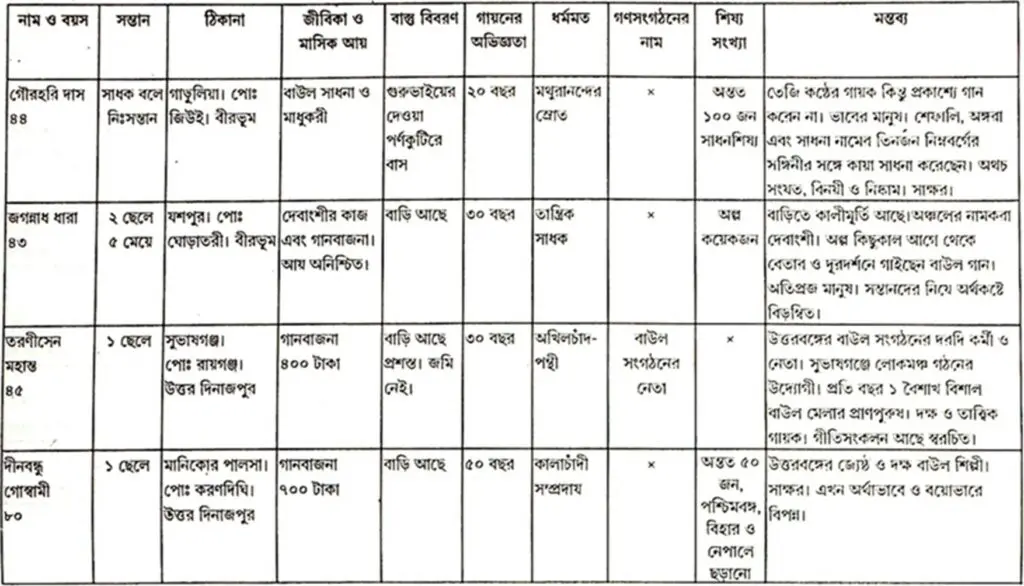

বাংলার বাউল-ফকিরদের নিয়ে এতাবৎকাল যে সব লেখালিখি বা বইপুস্তক বেরিয়েছ, অনেকের ধারণা তথা অভিযোগ যে সেগুলি প্রধানত সাহিত্যগন্ধী কিংবা তত্ত্বগর্ভ। এইসব সম্প্রদায়ের দৈনন্দিন বাস্তব সামাজিক অবস্থান ও অবস্থা, তাঁদের নিজস্ব আচরণ ও বিশ্বাসের জগৎ, তাঁদের গানের সুর ও সংগীতের মূল্য, তাঁদের প্রতিবাদের প্রক্রিয়া ও বিদ্যমান সমাজাদর্শের প্রত্যাঘাত—এ ধরনের পুঙ্খ বিশ্লেষণ করতে গেলে তাঁদের সম্পর্কে যে বিস্তৃত ব্যক্তি-তথ্য ও নিরপেক্ষ সারণি থাকা একান্ত আবশ্যিক, আগেকার অন্বেষকরা সে বিষয়ে তেমন ভাবেননি। এর জন্য আমরা অভাববোধ করতে পারি, শোচনা করতে পারি, কিন্তু পূর্বজ সন্ধানীদের দোষারোপ করতে পারি না। ইতিহাসতত্ত্বে যেমন গত দু’-তিন দশক ধরে নিম্নবর্গ-চেতনা বা সাব অলটার্ন দৃষ্টিকোণ এসে তল-থেকে-দেখা ইতিহাসকে উন্মোচন করছে, তেমনই নবলব্ধ ভাবনা সূত্রে বাউল-ফকিরদের সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিকোণ থেকে খুঁজে নেবার নতুন দিশা যদি কেউ প্রয়োগ করেন তবে বিষয়টি সম্পর্কে ভাববাদের ধূসরতা কেটে যেতে পারে—অবতীর্ণ হতে পারে এমন সব নতুন পর্যবেক্ষণ ও দ্বান্দ্বিক বিন্যাসের ছক যা পালটে দিতে পারে আমাদের বহুদিন পোষিত ধারণাকে। তাই বলে আগের জানাটাও মূল্যহীন হয়ে পড়ে না।

আমি নিজে সত্তরের দশকের কিছু আগে থেকে, কোনওরকম মেথোডলজির বাধ্যতা না নিয়ে, একেবারে নিজের মতো করে গ্রামবীক্ষণ এবং গৌণধর্মী নিম্নবর্গের কয়েকটি উপাসক সম্প্রদায় সম্পর্কে সরেজমিন প্রত্যক্ষণে মন দিই তাঁদের অবস্থানে গিয়ে। সেই কাজ আলতোভাবে বা আলগা ঢঙে গ্রাম্য মেলায় যাওয়া, একটা দুটো গান সংগ্রহের আত্মতৃপ্তি নিয়ে শহরের মননজীবিতায় ফিরে আসা নয়—আমি তাঁদের মধ্যে থেকে, রীতিমতো বসবাস করে অর্থাৎ তাঁদের আহার-সংস্কার-ধূলিতল ও বেদনাতুর জীবনপ্রবাহের অচ্ছেদ্য শরিক হয়ে সবকিছু জানতে বুঝতে চেয়েছি, তাঁদের সঙ্গে বসে তাঁদের গান গেয়েছি। তার ফলে হয়তো গানের ভিতর দিয়ে পৌঁছতে পেরেছি তাঁদের ভাবসত্য ও জীবনবীক্ষণের অনন্য সরণিতে। সেই গানের আবার কত না ধরন, কত না গায়নশৈলী! ক্রমে ক্রমে আমি বুঝতে পেরেছি আসল গান তাঁদের অব্যক্ত সংলাপ, তাঁদের সাংকেতিক তত্ত্বনির্দেশ। সে গানের ক্রম আছে, কোন গানের জবাবে কোন গান, গুরুর সন্নিধানে তারও শিক্ষা এবং দীর্ঘ প্রস্তুতি আছে। গানের ভিতরের দ্ব্যর্থ এবং অভিসন্ধিত অর্থ বুঝতেও লাগে গুরূপদেশ। আরও আশ্চর্য যে, বাস্তবে দেখেছি, রাঢ়ের বাউল যে-গানটি গাইছেন ঝুমুর অঙ্গের গায়কীতে, সেই একই গান কুষ্টিয়াতে শুনতে পাচ্ছি ভাঙা কীর্তনের ধাঁচে। সেই একই গান আবার উত্তরবঙ্গের বাউলদের গায়নে কিছুটা ভাওয়াইয়া অঙ্গের কাঠামোকে অঙ্গীকার করে নিচ্ছে। শুধু এখানেই বিচিত্রের মর্মবাঁশির শেষ নয়, একই গায়ক সিলেট অঞ্চলের হাসন রজার গান আমাকে শোনান দু’-রকম করে। প্রথমে শান্ত করুণ অত্বর বিন্যাসে—তারপরে ঝোঁক দিয়ে দিয়ে তালের স্পন্দে ছন্দিত করে, যেন কিছুটা হালকা লীলা বিলাসে।

বাংলার নিজস্ব লোকায়তের এমনতর অন্তর্গোপন স্বভাব কেবল তো সুরে বা ঠাটে নেই, আছে সেই জীবনযাপনের দ্বন্দ্বে-ছন্দে, দার্শনিকতায়, সারল্যে ও স্ফূর্তিতে। গানের বেদনার অভিঘাতে যখন আশি-পেরোনো বলহরি দাস বা সত্তর-পেরোনো সনাতনদাস বাউল স্বতই নাচতে থাকেন তখন গানের রূপ ও রস অন্য এক মাত্রায় আমার সামনে প্রতীত হতে থাকে। নাচে-গানে-মেশা একটা আলাদা নৃত্যনাট্যের বাউল-অন্তঃপুর তখন ঝলকে ওঠে—সেই ঝলক দুর্লভ ও বিরলপ্রাপ্য—যেন পাথর আর লোহার সংঘর্ষে চকমকির মতো চকিত ক্কচিৎ স্ফুরণ। বেশ মনে পড়ে, একবার মুর্শিদাবাদের কুমীরদহ গ্রামে এক ফকিরি গানের আসরে, রজনীর নিস্তব্ধ মধ্যযামে, অন্তত আট-দশ জন ফকির তাঁদের গানের তুরীয় অন্তর্লোকের অবগাহনে কেমন উৎক্ষিপ্ত হয়ে নাচছিলেন—মাঝে মাঝেই তাঁদের শরীর ঊর্ধ্বে উঠে যাচ্ছিল নৃত্যবিক্ষেপে। আত্মমগ্ন কিংবা আত্মহারা সেই নাচের উন্মাদনা দেখে কে বলবে যে এইসব ফকির তাঁদের এমন সংগীত-প্রেমের জন্যই গ্রামের গোঁড়া ধর্মসমাজের নির্দেশে নিন্দিত—নিজ গ্রামেই নির্বাসিত। মৌলবাদী ধর্মগুরুর ফতোয়ায় তাঁদের শীর্ণ একতারাও দণ্ডপ্রাপ্ত, তাঁদের কণ্ঠ গানের অপরাধে বিড়ম্বিত।

এই রকম নানা অভিজ্ঞতায় স্নাত হতে হতে পুরো সত্তর দশকটাই কেটে গেছে। শুধুই শুনে যাওয়া আর দেখে যাওয়া। কেবলই অঞ্জলি ভরে গান সংগ্রহ করা—লোকতাত্ত্বিকদের কাছে বারেবারে গিয়ে বোঝার চেষ্টা সেসব গানের গূঢ় সত্য। এমনভাবে অকাতরে পাওয়া যেসব অনুভব আর দিশা, তারই আলোয় আশির দশকে বছর তিনেক ধরে আমি লিখে ফেলি যে-সন্দর্ভ বা তত্ত্ববিশ্বের আখ্যান, তা নানা খণ্ড-শিরোনামে ‘এক্ষণ’ ও ‘বারোমাস’ পত্রে প্রকাশিত হয়ে এলিটিস্ট বিজ্ঞজনকে নাড়া দেয়। শেষমেষ রচনাগুলি দুই মলাটের বাঁধন মেনে ‘গভীর নির্জন পথে’ নামে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে পুস্তকাকার লাভ করে প্রকাশ পায় ১৯৮৯ সালে। সে বই এখনও এই ২০০৯ সালেও, একই রকম জনাদর পেয়ে চলেছে— পত্রপত্রিকার খুব অনুকূল আলোচনার ভাগ্য অর্জন করেছে। এতদিনকার অনুন্মোচিত যৌন-যোগে রহস্যময় অন্তর্মূঢ় বাউল জীবন সম্পর্কে প্রাঞ্জলভাবে জানতে পেরে পাঠকদের অনেকে যেমন চমৎকৃত ও চমকিত হয়েছেন, তেমনই কেউ কেউ বলতে চেয়েছেন বইটি রোমান্টিক, অর্থাৎ স্বকল্পিত। সেটা অবশ্য নিন্দাছলে প্রশংসাই, কারণ এমন আলো-আঁধারি দোলাচলের মরমি জীবনকে নিছক কল্পনায় ফুটিয়ে তোলা, সে তো সপ্রতিভ সৃজনশীলতার আরেক উচ্চারণ। যাই হোক, এমনতর সমাদরে-সংশয়ে দিন কাটছিল, কিন্তু বাউল ফকিরদের বিষয়ে আমার অন্বেষণ আর অনুসন্ধিৎসার ক্ষান্তি ঘটেনি। সেই থেকে, কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, নিছক কৌতূহলে কিংবা বলা উচিত গভীর লোকায়তের টানে, বছরের পর বছর ঘুরেই চলেছি। ইত্যবসরে লালন শাহকে নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ বই লেখা এবং পশ্চিমবঙ্গের মেলা ও মহোৎসব নিয়ে ধারাবাহিক রচনার কাজ সাঙ্গ হল। বাউল ফকিরদের নিয়ে নতুন করে কোনও আলাদা বই লেখার পরিকল্পনা বা মশলা ছিল না। ১৯৯৪ সালে এসে গেল কলেজীয় অধ্যাপনার শেষে অবসরের দিন। ভাবলাম, এতদিনে এসেছে সেই প্রত্যাশিত সময়, এবারে নিজের মতো পড়াশুনা করে কাটবে দায়হীন দিনগুলি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যবিভাগে সপ্তাহে দুটি দিন অতিথি-অধ্যাপকের লঘু দায়িত্বের আনন্দে বেশ কাটছিল অনুসন্ধানী তরুণ সহকর্মীদের সান্নিধ্যে। হঠাৎ এসে গেল নতুন আহ্বান। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের তৎকালীন সচিব চন্দনকুমার চক্রবর্তী ১৯৯৬ সালে আমাকে ভার নিতে বললেন পশ্চিমবঙ্গের বাউল ফকিরদের নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সরেজমিন তথ্যানুসন্ধানের প্রকল্প রূপায়ণের গুরু দায়িত্বের।

প্রথমে মনের মধ্যে একটা প্রতিরোধ এসেছিল সরকারি ছকের কৃত্রিম পদ্ধতি কিংবা পূর্ব নির্দেশিকার বাধ্যবাধকতার কথা ভেবে। সরকারি সমীক্ষাপত্র বিষয়ে, এদেশে, নানা কারণে, একরকম অনীহা ও বিরূপতা আছে। সম্ভবত সেগুলি প্রায়ই হয়ে পড়ে কেঠো বিবরণ কিংবা কেজো প্রতিবেদন। সরেজমিন গবেষণা, যাকে ভদ্রভাষায় বলে ক্ষেত্রসমীক্ষা—(বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত একটি বইতে বলা হয়েছে ‘মাঠ গবেষণা’) যার ভিত্তি হল মৌখিক ঐতিহ্যের সঙ্গে বর্তমানের মেলবন্ধন, তার সিদ্ধি বেশ কঠিন। সারা পশ্চিমবঙ্গ ব্যেপে কাজের বিশাল পরিধি, ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন ও বহুমুখী, এমন প্রকল্প রূপায়ণ আয়াসসাধ্য। তাই দ্বিধা জেগেছিল।

কিন্তু আগ্রহ ও উত্তেজনাও জাগরূক ছিল, কারণ সচিব মহাশয় প্রথমেই জানিয়ে দিয়েছিলেন প্রকল্পের কাজে কোনও খবরদারি বা পূর্বকল্পিত সরকারি ছক থাকবে না, কাজটা করা যাবে স্বাধীনভাবে। অবশ্য একটা ব্যক্তিগত কৌতূহলও ছিল—সত্তর দশকে নদিয়া-মুর্শিদাবাদ-বর্ধমান ঘিরে যে-জনপদে বাউলফকিরদের ঘনিষ্ঠভাবে একদা পর্যবেক্ষণ করেছিলাম নিজের খেয়ালে, দু’দশক পরে তাদের পরিবর্তন ও নতুন সমাজ কাঠামোয় তাদের ভূমিকা জানবার আগ্রহ জাগল। এই ক’দশকে আমাদের দেশে নিম্নবর্গ, লোকধর্ম ও মরমিয়া সমাজ সম্পর্কে জনসাধারণের উৎসাহ এবং জানবার আগ্রহ ইতিমধ্যে অনেক পরিমাণে বেড়ে গেছে—প্রণিধানযোগ্য বেশ ক’টি বইও বেরিয়েছে পশ্চিমবঙ্গে ও বাংলাদেশে। দেশি ও বিদেশি গবেষকরা গ্রামে-গঞ্জে নগরে অনেক সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। তেমনই গ্রামীণ সমাজে নানা রূপান্তরের লক্ষণ আর নগরায়ণের ছাপ পড়েছে অনেক প্রগাঢ়ভাবে। এই ধরনের রূপান্তর আর গ্রামিক দৃশ্যপট জানতে এবং সেই পরিপ্রেক্ষণীতে নতুন করে লোকায়ত শিল্পী সমাজকে বুঝতে চাওয়া স্বাভাবিক। সহসা সেই সুযোগ এসে গেল, অবশ্য এসে গেল ব্যাপক প্রসারণে—কারণ এবারে অনুসন্ধানের ক্ষেত্র-পরিসর হয়ে গেল পশ্চিমবঙ্গব্যাপী, যার একটা প্রধান অথচ উপেক্ষিত-অনালোকিত অংশ হল ফরাক্কা পেরিয়ে বিশাল উত্তরবঙ্গ।

এটা নিশ্চিতভাবে নির্ণীত হল যে, বীরভূম-বাঁকুড়া-মুর্শিদাবাদ-নদিয়া পশ্চিমবঙ্গের এই চারটি জেলা বাউলফকির অধ্যুষিত। বর্ধমান-মেদিনীপুর-পুরুলিয়ায় বাউলদের কিছু সন্ধান মিললেও দুই চব্বিশ পরগনা-হাওড়া-হুগলি বাউল সমাবেশের দিক থেকে দীন। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের বাউলদের বসতি, সমাবেশ ও সংখ্যা নিঃসন্দেহে মালদহ-কোচবিহার-দার্জিলিং-জলপাইগুড়ির চেয়ে বেশি।

এইবারে সমস্যা দেখা দিল বাউল ফকিরদের শনাক্তকরণ নিয়ে। রাঢ়ের বাউল আর উত্তরবঙ্গের বাউল একেবারে আলাদা—গানের বিষয় ও গানের ঠাটে, গায়নে, এমনকী বাউলের অঙ্গবাসে। বীরভূমের ফকিরদের জীবনযাপনের ছকের সঙ্গে নদিয়ার ফকিরদের কোনও মিল খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। পূর্ণদাসের গানের অঙ্গ যে বাউলনৃত্যবিভঙ্গ তার সঙ্গে বাঁকুড়ার সনাতনদাসের নৃত্যশৈলী সম্পূর্ণ পৃথক। প্রতিতুলনায় উত্তরবঙ্গের বলহরি দাসের নাচ একেবারে অন্য ধারার। নদিয়ার চাকদা-র ষষ্ঠী খ্যাপা আবার ভিন্নতর কৌশলে নাচেন। বীরভূমের ফকিরদের গানে বেহালা সঙ্গত আর নদিয়ার ফকিরদের গানে দোতারা ও আনন্দলহরী ব্যবহার দু’ধরনের দ্যোতনা আনে। সূক্ষ্মবিচারে আরও নানাবর্গের পার্থক্য চোখে পড়ে। যেমন বাউলের সাধনসঙ্গিনীদের ভূমিকা। রাঢ়ে বা নদিয়ায় যত্রতত্র তাদের সহজেই দেখা যায়, উত্তরবঙ্গে তারা বিরলদৃষ্ট। আরেকটা গুরুতর প্রশ্ন হল, সমাজ এদের কেমন চোখে দেখছে। উত্তরবঙ্গে বাউলরা গৃহীত, রাঢ়ে তারা সমাজজীবনের সম্পৃক্ত, নদিয়ায় তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অথচ মুর্শিদাবাদে তারা অত্যাচারিত ও বিপন্ন।

এ জাতীয় বহুতর দ্বান্দ্বিকতা ছাড়াও অন্য কয়েকটি সমস্যা ছিল। প্রথমত, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ ঘিরে নিম্নবর্গের উপাসক সম্প্রদায়দের জীবন ও চর্যা বিষয়ে কোনও সামগ্রিক কাজ আগে কখনই হয়নি এবং হয়তো একজন একক ব্যক্তির পক্ষে তা সম্পন্ন করা অসম্ভব। দ্বিতীয়ত, এ ধরনের কাজে কোনও পূর্বকল্পিত মডেল ও মেথডোলজি প্রয়োগ করা অনুচিত। লক্ষ করেছি, ইতিপূর্বে এ জাতীয় প্রয়াসে নানা অসম্পূর্ণতা থেকে গেছে। যেমন ধরা যাক, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সুবৃহৎ গ্রন্থ ‘বাংলার বাউল ও বাউল গান’। উদাহরণীয় এই বইতে একজনের রচনা অন্যের নামে মুদ্রিত হয়েছে, সরেজমিন গান সংগ্রহের প্রমাণ কম, উত্তরবঙ্গের বাউল গীতিকাররা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়েছেন। তেমনই মানস রায়ের লেখা ‘Bauls of Birbhum’ বইতে সমাজ-নৃতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করতে গিয়ে লেখক মূল প্রতিপাদ্যকে গুলিয়ে ফেলেছেন, বহুক্ষেত্রে বাউলদের শনাক্ত করতেই ব্যর্থ হয়েছেন। বৈষ্ণব রীতি ও আচারকে তিনি বাউল আচরণবাদের থেকে আলাদা করতে পারেননি। শক্তিনাথ ঝা-র বহু শ্রমলব্ধ ‘বস্তুবাদী বাউল’ বইটি মুর্শিদাবাদকেন্দ্রিক। এখানে সংকটের এক নতুন মাত্রা যুক্ত হল। আসলে ‘বীরভূমের বাউল’ কিংবা ‘মুর্শিদাবাদের বাউল-সমাজ’ কথাগুলির দ্যোতনা স্পষ্ট নয়– কারণ বাউলদের সমাজগত বা গোষ্ঠীগত অবস্থিতি যখন জেলার সীমায় বলয়িত করে আমরা ধরতে চাইব তখন মনে রাখা চাই যে আমাদের জেলাগুলির সীমা প্রধানত প্রশাসনিক, যাকে বলে Administrative Boundary। প্রত্যক্ষভাবে গ্রামে গ্রামান্তরে ঘুরতে ঘুরতে বেশ বোঝা যায়, নদিয়া-মুর্শিদাবাদের বাউলফকিরদের নানা বিষয়ে প্রচুর মিল এবং তাদের জেলাগত কোনও সীমায় বিশ্লিষ্ট করা সমীচীন নয়। আবার এটাও দেখার যে নদিয়ার বাউল ফকিরদের একটা অংশ ভাবে ভাষায় চলনে অনেক বেশি সম্পৃক্ত বাংলাদেশের কুষ্টিয়া-যশোহরের সঙ্গে। তেমনই দিনাজপুর বা জলপাইগুড়ির বাউলগায়করা প্রধানত রংপুর-পাবনা-রাজশাহী থেকে বাস্তুহারা হয়ে এসে এক নতুন ধারার পত্তন করেছেন—কারণ দিনাজপুর-জলপাইগুড়ি-কোচবিহার অঞ্চল মূলে বাউল ঐতিহ্যের সঙ্গে কোনওদিন যুক্ত নয়। এখানে গড়ে উঠেছে এক নবসমাজ এবং অন্য ধরনের বাউল গায়ক সম্প্রদায়। গড়ে উঠেছে নতুন উৎসুক শ্রোতৃসমাজও।

সরেজমিন কাজ করতে গিয়ে আরেকটি অভিজ্ঞতা অবশ্যম্ভাবী—তা হল সাধক-বাউলদের সঙ্গে গায়ক-বাউলদের আলাদা করতে না-পারা। যে বাউল গায়, সে বিশ্বাসে ও আচরণে একবারেই বাউল নয়, এমন সংখ্যা এখন পর্যাপ্ত। ফকিরিয়ানার স্বেচ্ছাগৃহীত দরিদ্র জীবন আর ফকিরি গান গাওয়ায় কোনও ভেদ নেই কিন্তু মঞ্চে আমন্ত্রিত হয়ে এমন অনেকে এখন ফকিরি গান গাইছেন যিনি পোশাকে ফকির কিন্তু সামাজিক পরিচয়ে হয়তো সচ্ছল কৃষিজীবী। গত কয়েক দশকে বাউল গান এত পেশাদারি হয়ে গেছে যে ‘বহু বেকার যুবক-যুবতী তার টানে মঞ্চে উঠছেন এবং কণ্ঠলাবণ্যে ও গায়নকৌশলে আসর মাত করছে। তাঁদের প্রত্যক্ষ লক্ষ্য যশ ও অর্থ—বিকল্প জীবিকা। যাঁরা আরেকটু তৎপর আর করিতকর্মা তাঁদের লক্ষ্য বিদেশের মঞ্চ, বিদেশিনী ও ডলার। এর কোনওটিই অলীক স্বপ্ন নয়—বাস্তব। এসব জটিলতা এড়াতে যেটা করা উচিত, আমার পদ্ধতি ছিল সেটাই, সরাসরি নানা জায়গায় বাউল ফকিরদের জীবনের মধ্যে ঢুকে পড়া।

এটা সত্যি যে বাংলার বাউল ফকিরদের অন্তরঙ্গ জীবন পরিচয় উদ্ঘাটন করতে গেলে এমনভাবে প্রশ্নাবলির বিন্যাস করতে হবে যা প্রশ্নকারীর দীর্ঘ ও বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে প্রণীত। কোনও বাঁধা ছকে (Set Pattern) সেই প্রশ্নাবলি গাঁথলে অভীষ্ট তথ্য না মিলতেও পারে। প্রশ্নের লব্জে সমষ্টিগত জিজ্ঞাসা (Macro) আর ব্যষ্টিগত জিজ্ঞাসা (Micro) নানাভাবে আনতে হবে। প্রশ্ন করতে করতেই বোঝা যাবে বাউল ফকিররা এক অর্থে বিচ্ছিন্ন আবার এক অর্থে খুব সম্প্রদায়গত। সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব এবং সমাজবিজ্ঞানের নানা সূত্র প্রশ্ন-প্রণয়নে কাজে লাগানো যায়। আমার তা ছাড়াও বিশেষ ঝোঁক ছিল সাংগীতিক কিছু তথ্য উন্মোচনের।

আমরা পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গের কয়েকশো লোকশিল্পী এবং আচরণবাদী বাউল ফকিরদের মধ্যে চার বছর পরিক্রমা করেছি। এখানে ‘আমরা’ বলতে আমি নিজে এবং তার সঙ্গে বেশ ক’জন প্রকল্প-সহকারী। এই পদ্ধতিতে যেসব উত্তর তথা জৈবনিক তথ্য উঠে এসেছে তা যেমন চমকপ্রদ তেমনই বৈচিত্রবহুল।

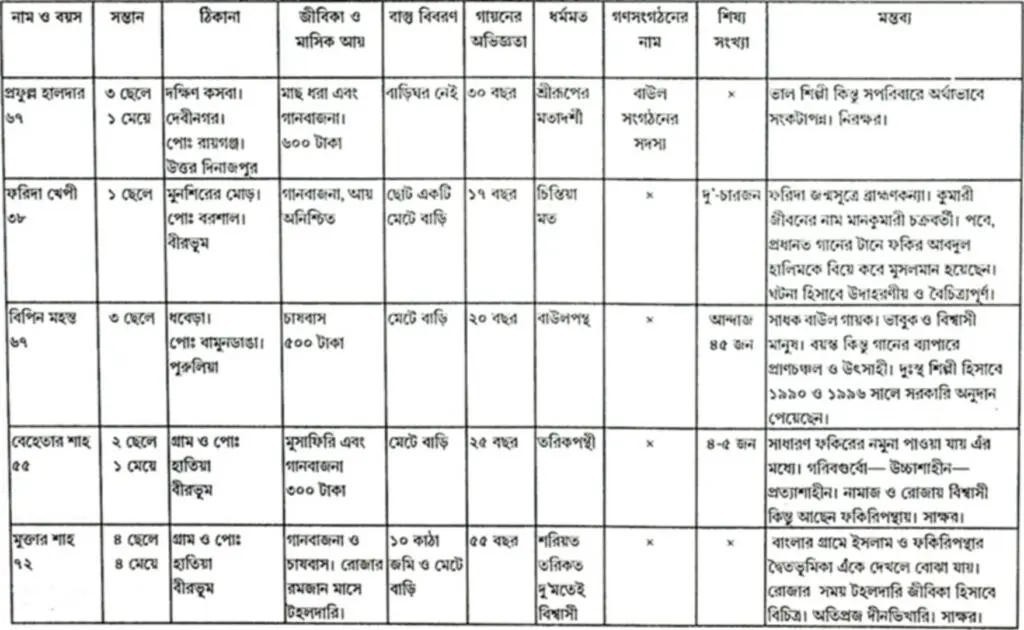

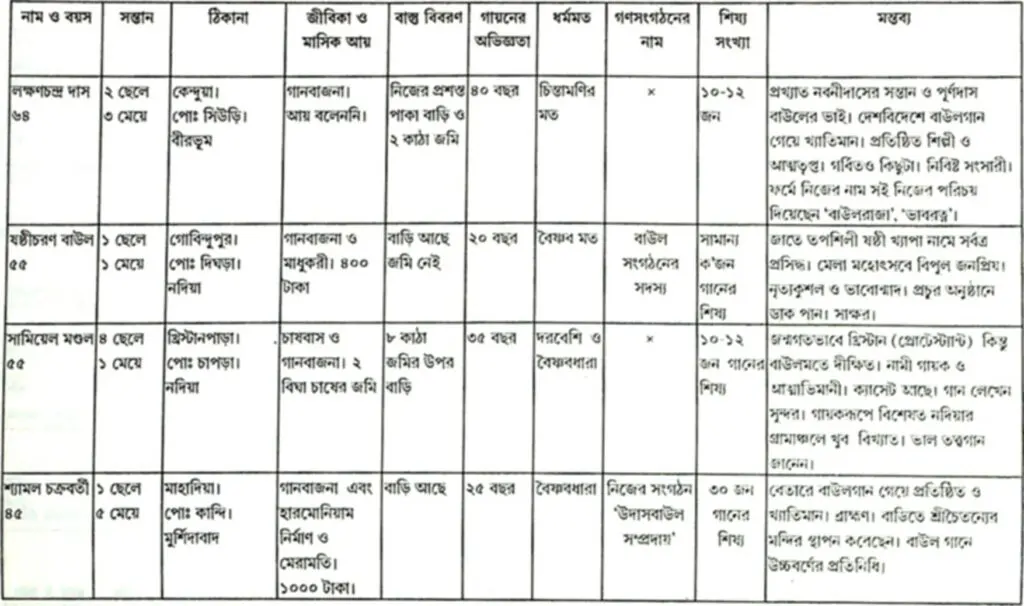

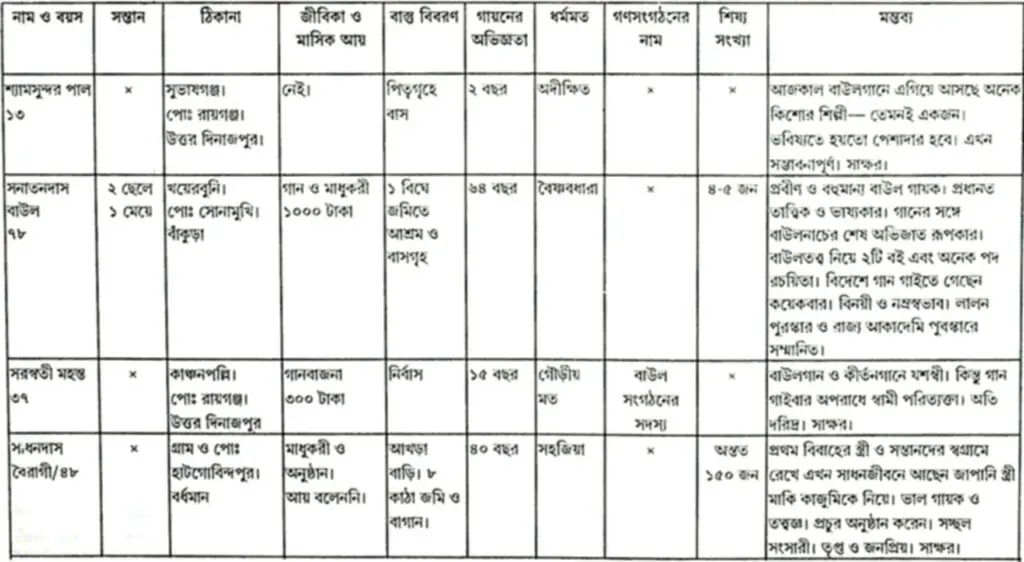

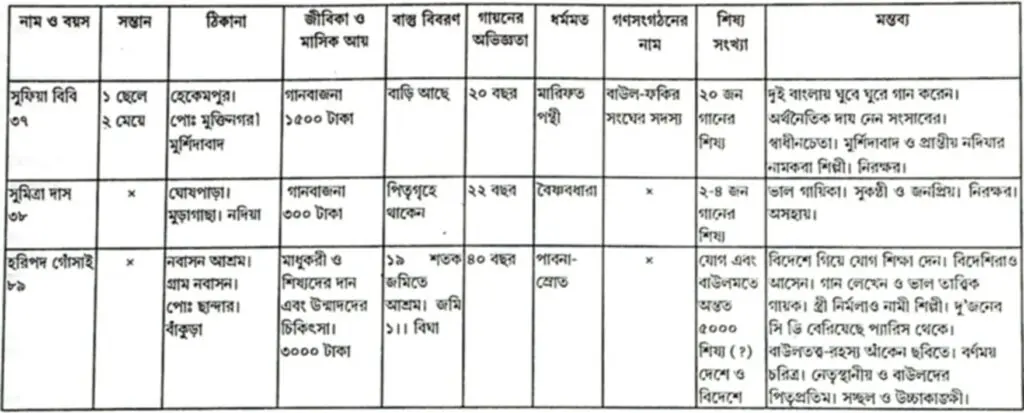

দেখা যাবে, একক ব্যক্তির মধ্যে দিয়ে উন্মোচিত গৌণধর্মীদের অনুবিশ্ব যেমন চমৎকৃতিতে ভরা তেমনই দ্বন্দে-ছন্দে স্ববিরোধে স্পন্দিত। হয়তো দেখা যাবে যিনি শিষ্যদের কাছে মান্য ও প্রবীণ বাউলতাত্ত্বিক তিনি পেশাগতভাবে পাগলের চিকিৎসক। বীরভূমের পটুয়ার সন্তান জাতিবিদ্যা চর্চার ফাঁকে গাইছেন বাউল গান। ব্রাহ্মণতনয়া নিছক গানের সম্মোহনে বরণ করেছেন ইসলাম ধর্ম, একজন ফকিরকে তাঁর জীবনসঙ্গীরূপে পেতে। আবার অন্য এক নারী শুধু গানের প্রতি অনুরক্তির কারণে পতিপরিত্যক্তা। দ্ব্যণুক (Binary opposites) সম্পর্কের বেশ কিছু নমুনা পাওয়া যাচ্ছে। যেমন একজন মারতপন্থী ফকির বিশুদ্ধ ইসলামি নামাজ রোজাতেও বিশ্বাস করেন। রোজা-নামাজ-বিরোধী একজন ফকির প্রতিবছর রমজান মাসে রাতটহলিয়ার কাজে কিছু কিছু উপার্জন করেন। বাউলরা স্বভাবত নিরুপাধি এবং খ্যাতিবিত্তের বিপরীত পথের পদাতিক অথচ প্রশ্নাবলির শেষে নিজের নামসই করতে গিয়ে একজন নিজের বিশেষণ দিয়েছেন ‘বাউলরাজা’ ও ‘ভাবরত্ন। একজন বাউল-গায়ক আচরণে ও বিশ্বাসে তান্ত্রিক—বেতার ও দূরদর্শনের শিল্পী কিন্তু জীবিকায় দেবাংশী। বাউলদের সাধনা প্রধানত জন্মরোধের অথচ প্রচুর বাউল অতিপ্রজ। কেউ কেউ নির্মমভাবে স্ত্রী ও সন্তান ত্যাগ করে বিদেশিনী নিয়ে সাধনা করছেন। কেউ আবার একের পর এক সাধনসঙ্গিনী নিয়ে পর্যায়ক্রমে কায়াবাদী। এর বিপরীত উজ্জ্বল উদাহরণও আছে। যেমন গরিব ঘরের কুমারী মেয়ে বাউল গেয়ে বাবার সংসার চালাচ্ছেন। এমন বাউল বা ফকির আছেন যাঁরা নির্বাস—একেবারে চালচুলো নেই। কৃষিকাজ করেন বা মৎস্যজীবী এমন বাউল গায়ক আছেন বেশ ক’জন। হাড়ি বা ডোমবংশ-সদ্ভূত বাউল খুঁজে পাওয়া গেছে। সাঁওতাল বাউলও দুষ্প্রাপ্য নন যিনি নিজে গান রচনা করতে পারেন না কিন্তু জনপ্রিয় বাউল গান সাঁওতালি ভাষায় অনুবাদ করে গান করেন।

এই পথে কাজ করতে গিয়ে প্রত্যক্ষ ব্যক্তির মধ্যে দিয়ে প্রচ্ছন্ন সমাজকে কীভাবে যেন ছুঁয়ে ফেলি। যে বাউলদের কোনও জাতি বা গোত্র থাকা উচিত নয়, আশ্চর্য যে, তাঁদের অনেকে নিজের গোত্রপরিচয় দিয়েছেন ‘আলম্বায়ন’ এবং ‘অচ্যুতানন্দ’ বলে। পূর্ব বা পুনর্জন্মে যাঁদের বিশ্বাস থাকার কথা নয়, বাস্তবে কিন্তু অনেকে তাতে রীতিমতো বিশ্বাসী। অনেকে একজনের কাছে মন্ত্র দীক্ষা নিয়েছেন আর সংগীতশিক্ষা নিয়েছেন আরেকজনের কাছে। বাউল ফকিরদের গরিষ্ঠসংখ্যার কাছে প্রিয় গীতিকার লালন শাহ। অনেক বাউল আবার সক্রিয়ভাবে গণসংগঠনের সঙ্গে জড়িত। ব্যক্তিগত জীবনে অমর্যাদা ও অপমানের কথা অনেকে বলেছেন, সেই সঙ্গে সাধারণ শ্রোতাদের কাছে প্রসার প্রতিষ্ঠার কথাও জানিয়েছেন। প্রশ্ন-সারণি থেকে বেশ বোঝা যায় ডুগি-একতারা বাজিয়ে নিরাভরণ কণ্ঠবাদনে এখনকার শিল্পীরা সাদামাটা গান গাইতে আর রাজি নন, নানা যন্ত্রানুষঙ্গে বেশবাসে ও চমকে তাঁরা গান পরিবেশনে তৎপর। অনেক বাউল বা ফকির অনুমিত কারণে তাঁদের মাসিক আয় কত তা জানাননি। বেশির ভাগই তাঁদের মাসিক আয়, তিনশো থেকে সাতশো টাকা বলে জানিয়েছেন৷ তা সত্যি হলে বলতে হবে আমাদের লোকশিল্পীরা দরিদ্রতম।চার ছেলে চার মেয়ে স্ত্রী ও নিজে এমন দশজনের পরিবারে গান গেয়ে উপার্জন পাঁচশো টাকা— কেমন করে তাঁরা বেঁচে আছেন?

এত নৈরাশ্যের মধ্যে আর অতলগর্ভ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করেও তবু পশ্চিমবঙ্গের বাউল ফকির সমাজ দুর্মর জীবনপ্রত্যয়ে বলিষ্ঠ। তাই তাঁদের কণ্ঠের গান কেউ কেড়ে নিতে পারেনি। দেখা গেছে মুর্শিদাবাদের কোনও কোনও গ্রামাঞ্চলে মৌলবাদীদের অত্যাচারে নিপীড়নে তাঁরা অতিষ্ঠ এবং জর্জরিত। একতারা ভেঙে, আখড়া পুড়িয়ে, দাড়িগোঁফ মুণ্ডন করে, একঘরে বানিয়েও তাঁদের মতাদর্শ আর গানের সরণি থেকে ভ্রষ্ট করা যায়নি। এখনও গান রচনা করছেন তাঁরা। আলাদাভাবে বেশ ক’জন প্রতিবন্ধী বাউলকে আমরা পেয়েছি— শরীরের প্রতিবন্ধ পেরিয়ে যাঁরা গান গেয়ে জীবিকা নির্বাহ করছেন। তেমনই আত্মবিশ্বাসী নানা বয়সের গ্রাম ও মফস্সলের নারীদের সাহচর্য আমাদের চমকে দিয়েছে যাঁরা সমাজপরিত্যক্ত কিংবা বিধবা কিন্তু বাউল গান তাঁদের জীবিকা ও জীবনের রসদ জুগিয়ে চলেছে। এমন প্রবীণ বাউল সাধক তথা গায়ককে তাঁর আশ্রমে গিয়ে আবিষ্কার করেছি, বেশ ক’বার বিদেশ ভ্রমণ করেও যিনি শান্ত ও অচঞ্চল। সরকারি স্বীকৃতি, রাষ্ট্রীয় সম্মান ও আর্থিক পুরস্কার পেয়েও অবিচলিত। অমল মাধুকরী ব্রতধারীকে দেখেছি। এমন তাত্ত্বিক সাধক খুঁজে পেয়েছি যিনি আপন মনে এঁকে চলেছেন বাউল তত্ত্বের মূল দর্শন ও সত্য তাঁর বর্ণময় চিত্রধারায়।

পাঠক ও অন্বেষীদের একথা জানাও দরকার যে, বাউল ফকিরদের ঐতিহ্য এখনও নতুন পদাতিকে সমাচ্ছন্ন। অনেক ছেলেমেয়ে এ পথে আসছেন। হয়তো প্রাচীনদের মতো মগ্নতা বা আত্মদীক্ষার শমতা নেই তাঁদের, হয়তো কিছুটা প্রদর্শনকামী তাঁরা, গান পরিবেশনে উদ্গ্রীব ও চঞ্চল কিন্তু তবু সচেষ্ট ও প্রতিভাবান। এমন অনেকের গান আমি ক্যাসেটে ধরে রেখেছি। ভবিষ্যতে তাঁদের অনেকে নামী শিল্পী হবেন সন্দেহ নেই।

এতদিন বাঙালি গবেষকদের অন্বেষণ ও সমীক্ষা ছিল অনেকটা একমুখী—প্রবন্ধে আখ্যানে চিত্রকলায় চলচ্চিত্রে ও কাব্যে বাংলার বাউলদেরই শুধু তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে। আমার লক্ষ্য তাই প্রথম থেকেই ছিল ফকিরদের স্বতন্ত্র উন্মোচনের দিকে। সেইজন্য প্রস্তুত বইতে, জেলাওয়ারি বাউলদের তালিকার সঙ্গে বাংলার ফকিরদের একটি পঞ্জি যোগ করেছি। সেই সঙ্গে আছে দুজন ফকিরের আত্মবিবৃতি এবং একজনের আত্মকাহিনি। বীরভূম অঞ্চলে কর্মরত আমার প্রকল্প-সহকারী লিয়াকত আলি বহুদিন ফকিরদের মধ্যে রয়েছেন, এক ফকির বংশের কন্যাকে জীবনসঙ্গিনী করেছেন, তাই তাঁর সংগৃহীত ও বিশ্লেষিত তথ্যগুলি খুব কাজে লেগেছে। দায়েম শাহ এবং মহম্মদ শাহ-র রচিত ফকির গানের সম্ভার তাঁর সংগৃহীত এবং এ বইতে সংযোজিত। বীরভূমের বাউলদের মধ্যে বহুদিন সঞ্চরণকারী আদিত্য মুখোপাধ্যায় অশেষ পরিশ্রমে কাজ করেছেন প্রকল্প-সহকারীরূপে। মুর্শিদাবাদে কাজ করেছেন তরুণ লোকশিল্পী ও উৎসাহী যুবা নাজমুল হক। নদিয়া, বর্ধমান ও অন্যান্য বহু জায়গায় প্রকল্প-সহকারী ছিলেন জয়ন্ত সাহা। বাউল ফকিরদের অগণিত আলোকচিত্র ও ডকুমেনটেনশনের কাজে তাঁর উদ্যম স্মরণীয়। এই সূত্রে স্বতন্ত্র উল্লেখের দাবি রাখেন উত্তর দিনাজপুরের সুভাষগঞ্জের তরণীসেন মহান্ত। সমগ্র উত্তরবঙ্গের বহু অজানা বাউল গানের শিল্পী ও গীতিকার বাউলের জীবনতথ্য ও আলোকচিত্র তাঁর আন্তরিক সংগ্রহ। তিনি নিজে একজন আচরণবাদী ও বাউলশিল্পী বলেই তাঁর কাজে বাড়তি দরদ ও নিষ্ঠা লক্ষ করা গেছে। উত্তরবঙ্গ থেকে সংগৃহীত অজস্র গানের পাণ্ডুলিপি থাকবে ভবিষ্যতের সমীক্ষার জন্য।

এই অনুসন্ধান নতুনভাবে আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে সারা পশ্চিমবঙ্গের বাউল ফকির সমাজকে জানতে আর বুঝতে। সেই অনুভব থেকে বই লেখার সময় খেয়াল রেখেছি যাতে এটি নীরস বস্তুপুঞ্জ বা কেঠো বিবরণে ভারাক্রান্ত না হয়। এ বইয়ের প্রতিটি তথ্য বাস্তব ও জীবনস্পর্শী। ডকুমেনটেশনের প্রয়োজনে অজস্র বাউল ফকিরদের প্রত্যয় ও জীবিকা যেমন কাজে লেগেছে তেমনই সরাসরি তাঁদের জীবন পরিবেশ ও যাপনের উষ্ণতা আমাকে পদে পদে সমৃদ্ধ করেছে। এইসব অনুসন্ধান ও ভ্রমণে কেউ কেউ সঙ্গী হয়েছেন কখনও কখনও, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অবশ্য ছিলাম নিঃসঙ্গ। আলোকচিত্রকররূপে সঙ্গে গিয়ে মূল্যবান সহযোগিতা করেছেন রংগন চক্রবর্তী, দীপঙ্কর কুমার, সত্যেন মণ্ডল, জয়ন্ত সাহা, সঞ্জয় সাহা, ও অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়। আগেকার দুটি সংস্করণে ব্যবহৃত অনেক ছবি বর্জিত হয়েছে এবং প্রাসঙ্গিকভাবে এবারকার নব সংস্করণে অনেক নতুন আলোকচিত্র যাঁরা দিয়েছেন তাঁদের নাম অজয় কোনার, অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়, জয়ন্ত সাহা, তরণীসেন মহান্ত, দীপঙ্কর কুমার, দীপঙ্কর ঘোষ, রংগন চক্রবর্তী, ল্যাডলি মুখোপাধ্যায়, সত্যেন মণ্ডল, সঞ্জয় সাহা, সুগত চট্টোপাধ্যায় ও সুরজিৎ সেন। তাঁদের ধন্যবাদ! বেশ ক’টি জেলার তথ্য-আধিকারিকরা সাহায্য করেছেন বাউলদের জেলাওয়ারি পঞ্জি প্রণয়নে। ব্যক্তিগতভাবে আশ্রয় ও পরামর্শ দিয়ে কৃতজ্ঞ করেছেন বাঁকুড়ার ছান্দার গ্রামনিবাসী বন্ধু উৎপল চক্রবর্তী ও পুরুলিয়ার বন্ধু শ্যামাপ্রসাদ বসু। জিয়াগঞ্জের অধ্যাপক শ্যামল রায়, বড় আন্দুলিয়ার রামকৃষ্ণ দে, কোটাসুরের আদিত্য মুখোপাধ্যায়, মেদিনীপুরের সমীরণ মজুমদার ও দিব্যাংশু মিশ্র, ফকিরডাঙ্গার লিয়াকত আলি, সিউড়ির বাবলি ও প্রভাত সাহা এবং অমর দে, দুবরাজপুরের অনুপম দত্ত-র কাছে নানা সূত্রে ঋণ স্বীকার করি। বাউলফকিরদের নিজেদের ডেরা, পর্ণকুটির, আখড়া ও আশ্রমের চৌহদ্দির বাইরেও তাঁদের অন্যভাবে বারেবারে পেয়েছি নানা মেলা ও মহোৎসবে। সে সব জায়গায় তাঁদের মনের আগল খুলে যায়। ঘোষপাড়া, অগ্রদ্বীপ, শেওড়াতলা, জয়দেব-কেঁদুলি ও পাথরচাপুড়ির বার্ষিক সমাবেশে বহু বছর ধরে বহু তথ্য আহরণ করেছি, যা হয়তো অন্যভাবে পাওয়া যেত না। ১৯৯৬ সালে লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত বর্ধমানের গুসকরায় সমবেত ৪৮ জন বাউলের ওয়ার্কশপ ও সেমিনারে যোগ দিয়ে তাঁদের সান্নিধ্যে মজার মজার উপকরণ পেয়েছি। সেখানে নানা বর্গের ও নানা জেলার অনেক বাউলের সমাবেশ ঘটেছিল।

কাজটি যখন অর্ধপথে তখন সচিব চন্দনকুমার চক্রবর্তী অন্যত্র বদলি হয়ে যান এবং সচিবের দায়িত্ব নেন লোকসংস্কৃতিমনস্ক মরমি মানুষ প্রদীপ ঘোষ। তাঁর উৎসাহ আর সহযোগিতা আমাকে বিশেষভাবে প্রেরিত করেছে। বাউল ফকিরদের জেলাওয়ারি বর্ণানুক্রমিক তালিকা প্রণয়নের কষ্টসাধ্য অথচ সতর্ক কাজটি করেছেন আমার স্ত্রী নিবেদিতা চক্রবর্তী। আলোকচিত্র বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করেছেন প্রদীপ বিশ্বাস।

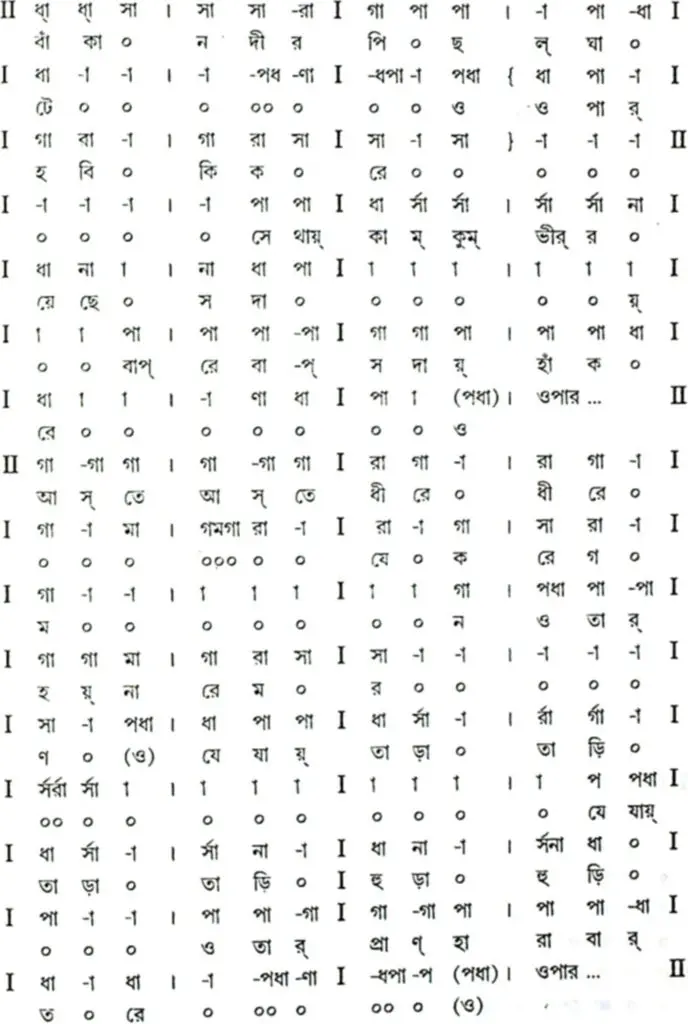

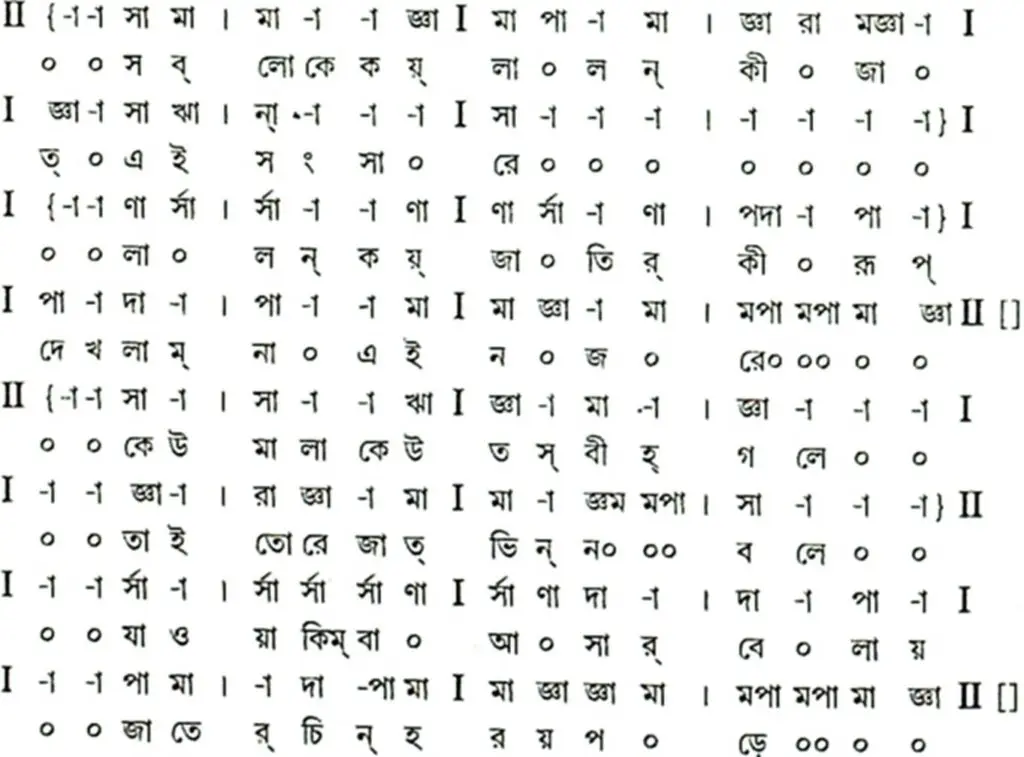

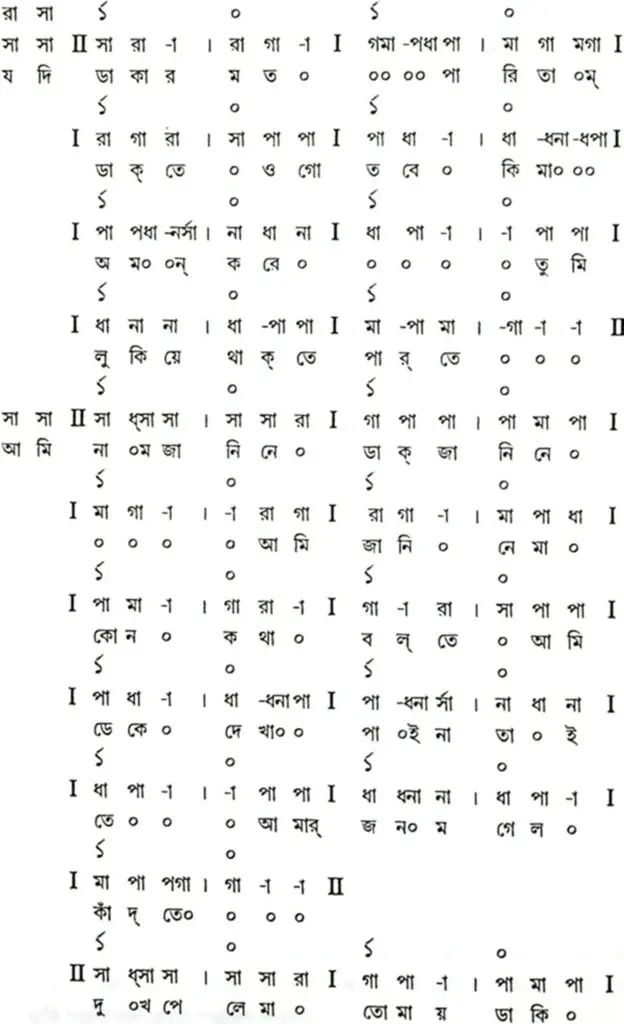

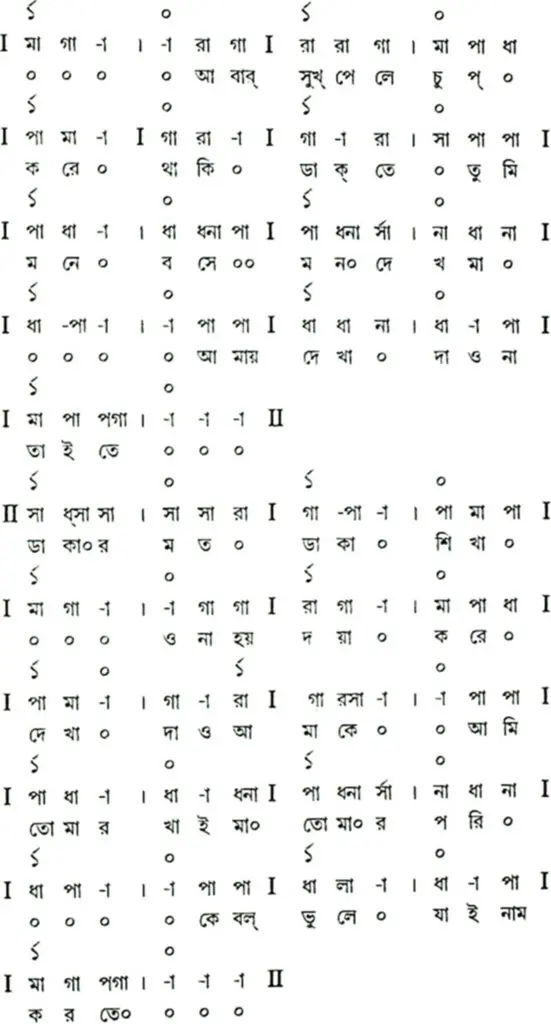

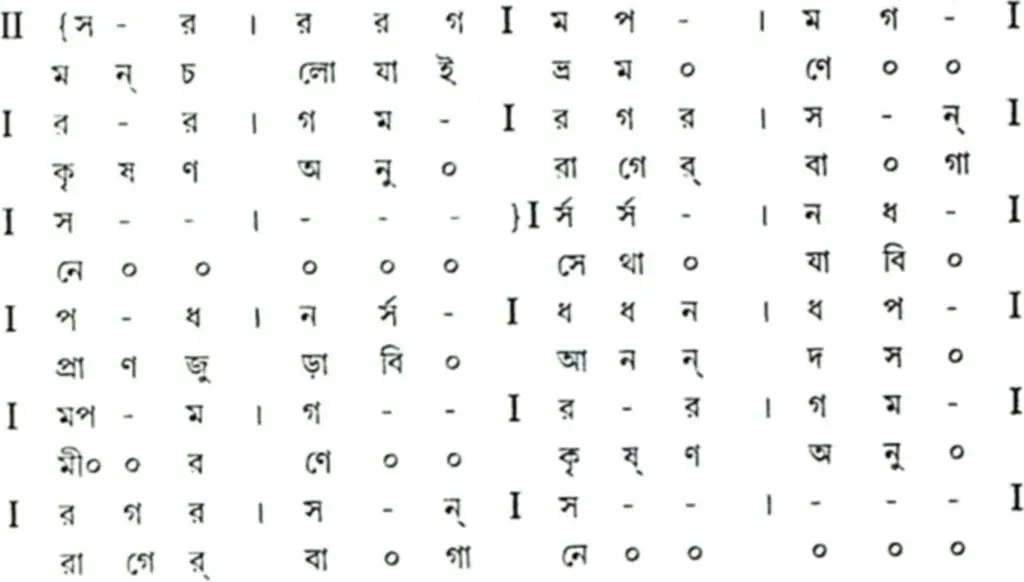

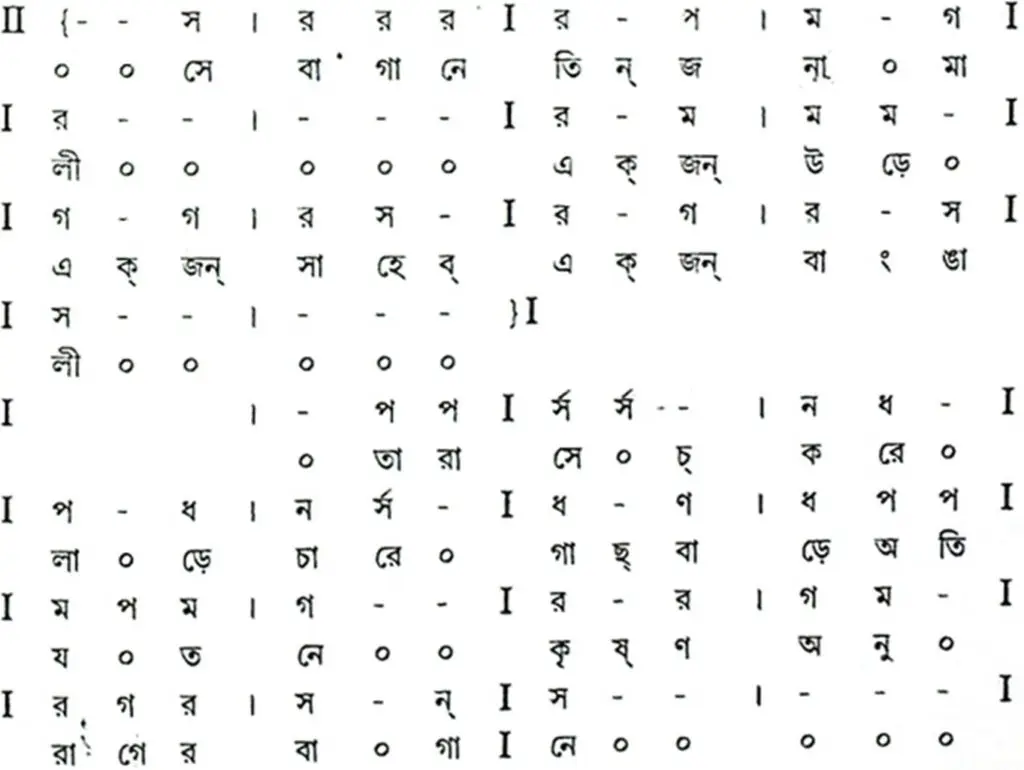

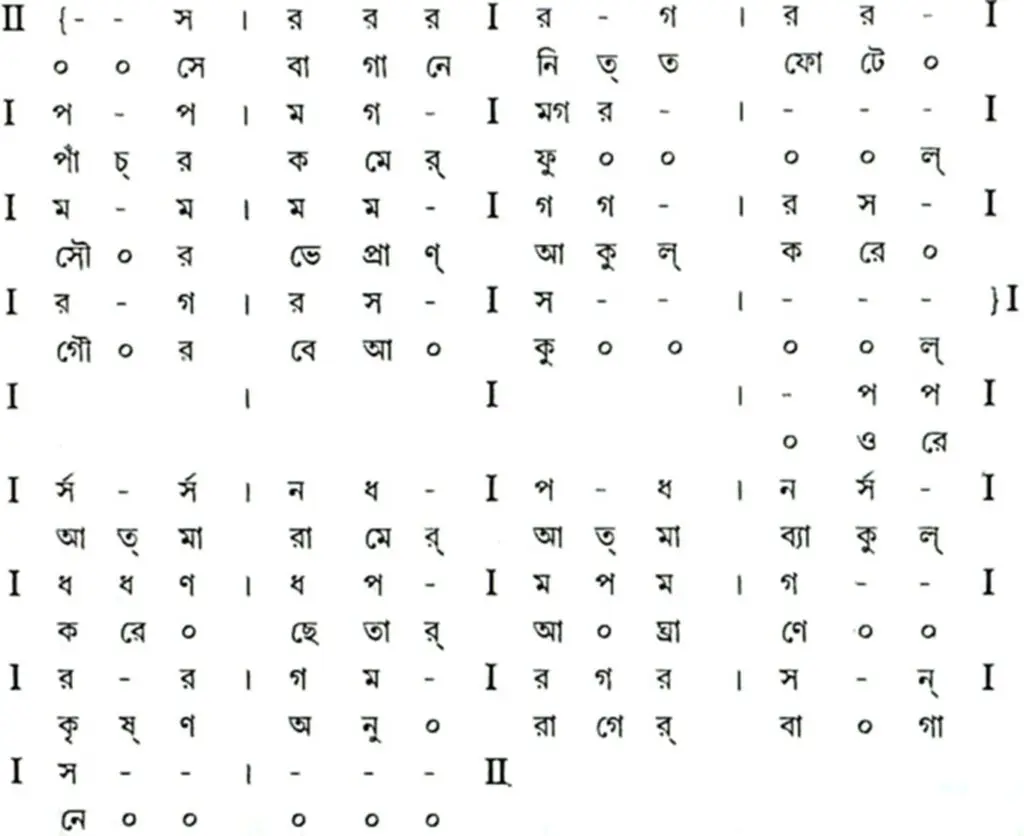

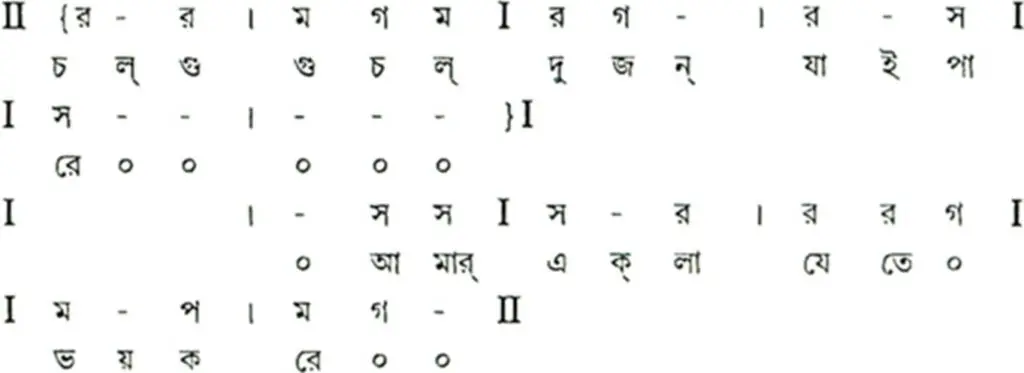

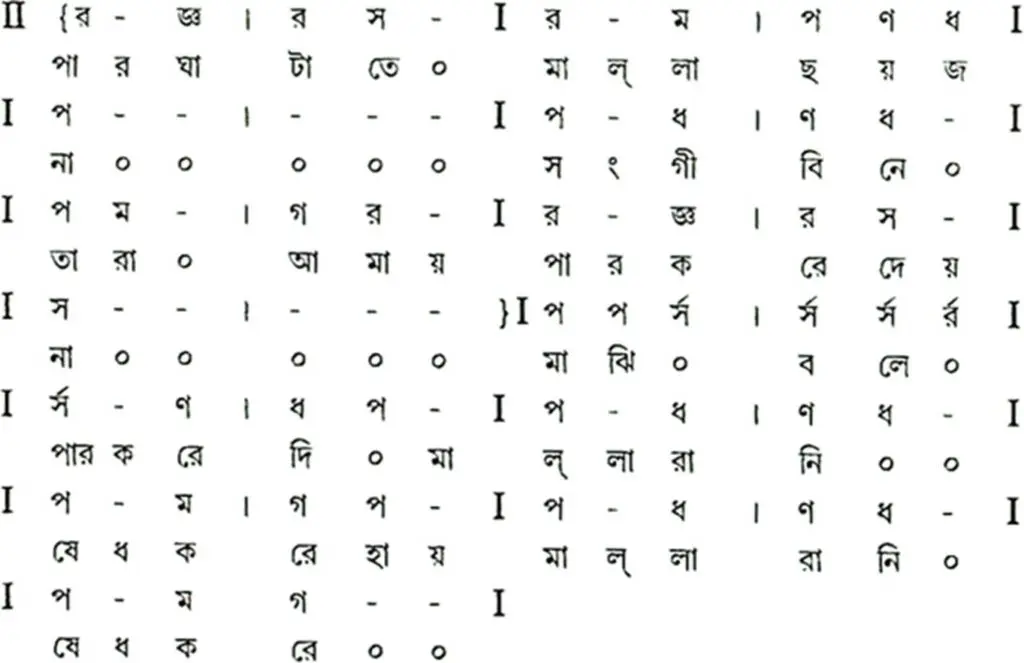

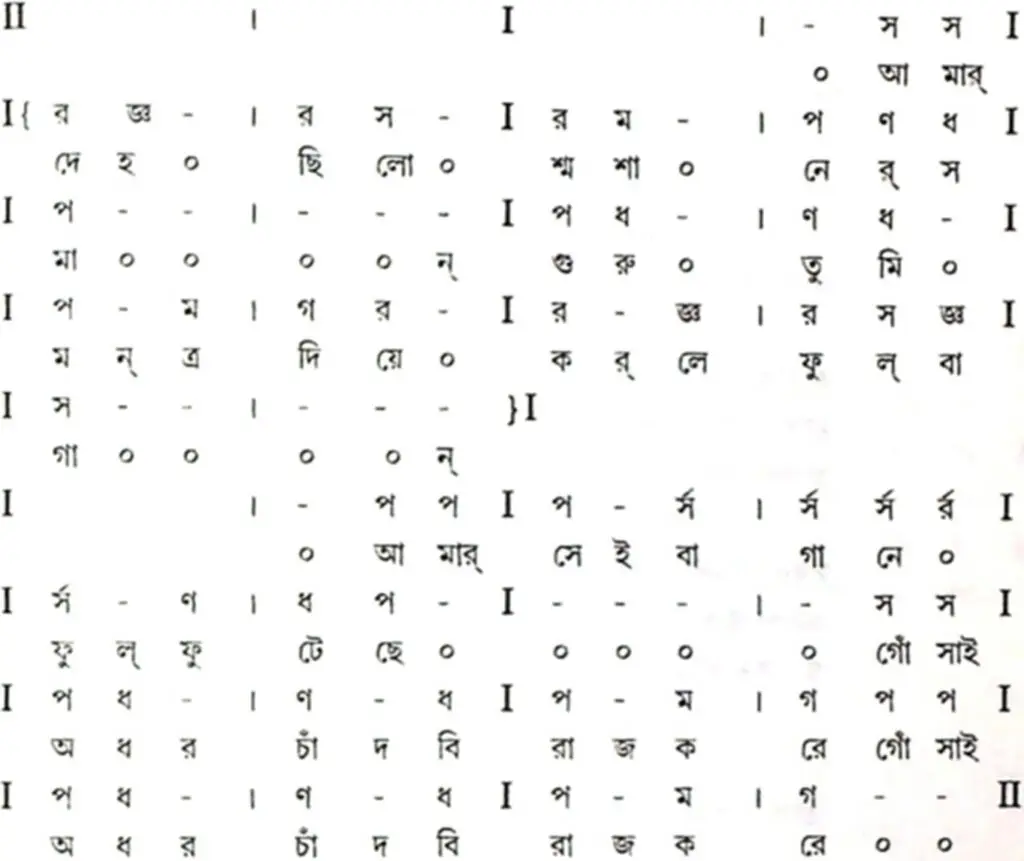

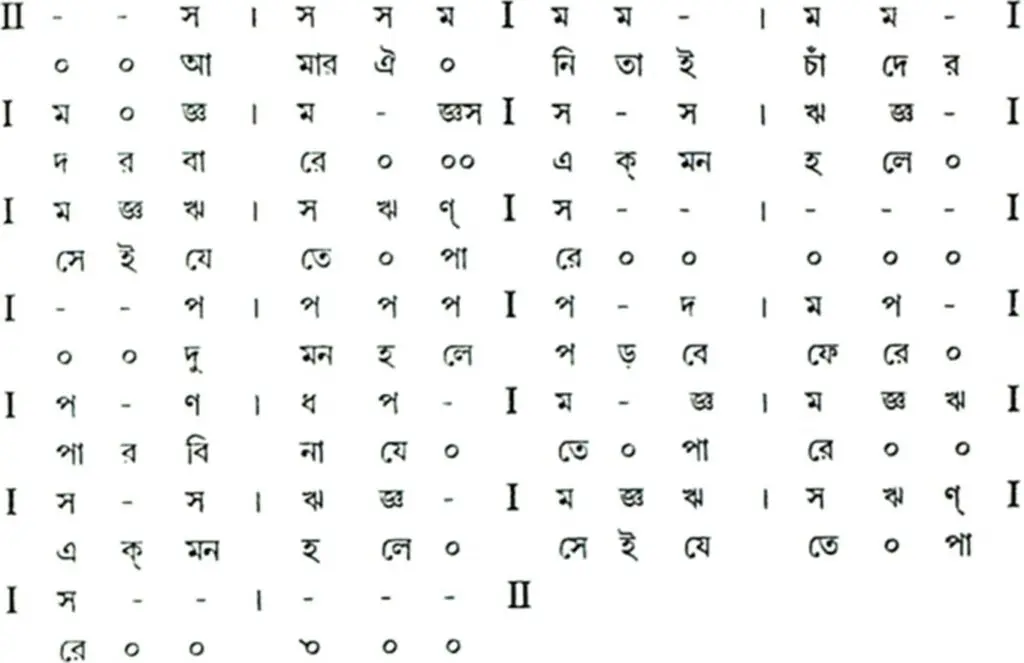

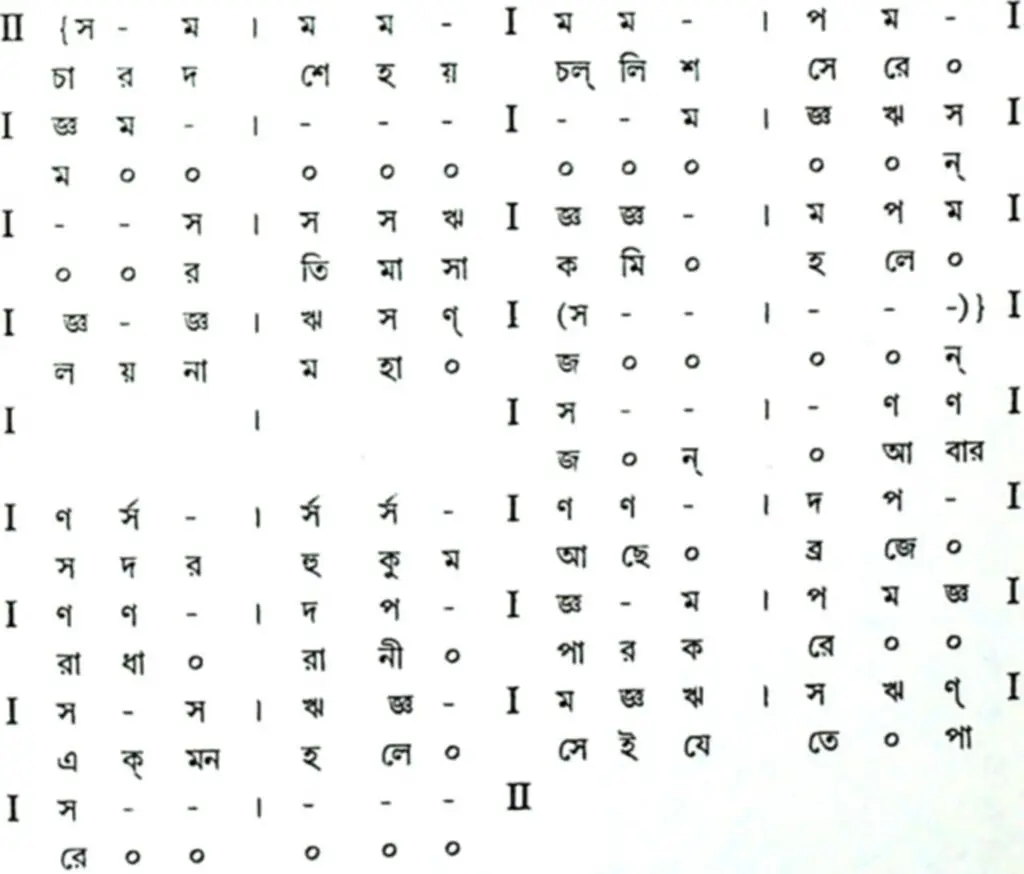

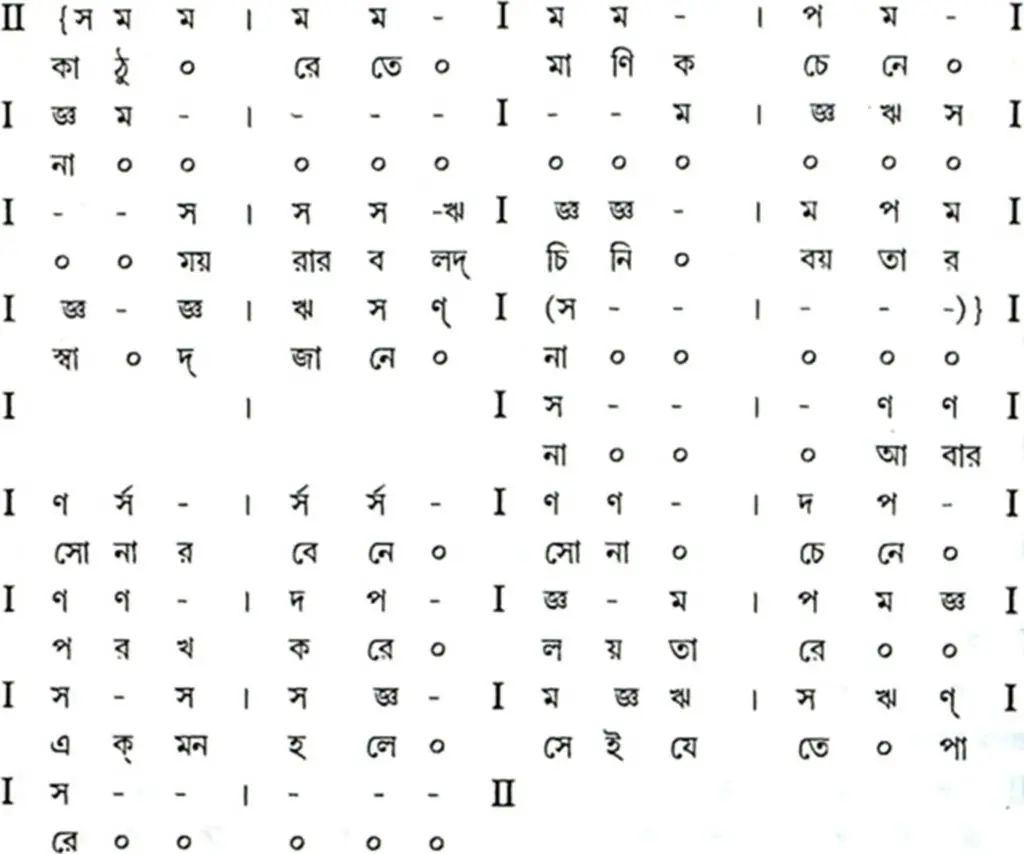

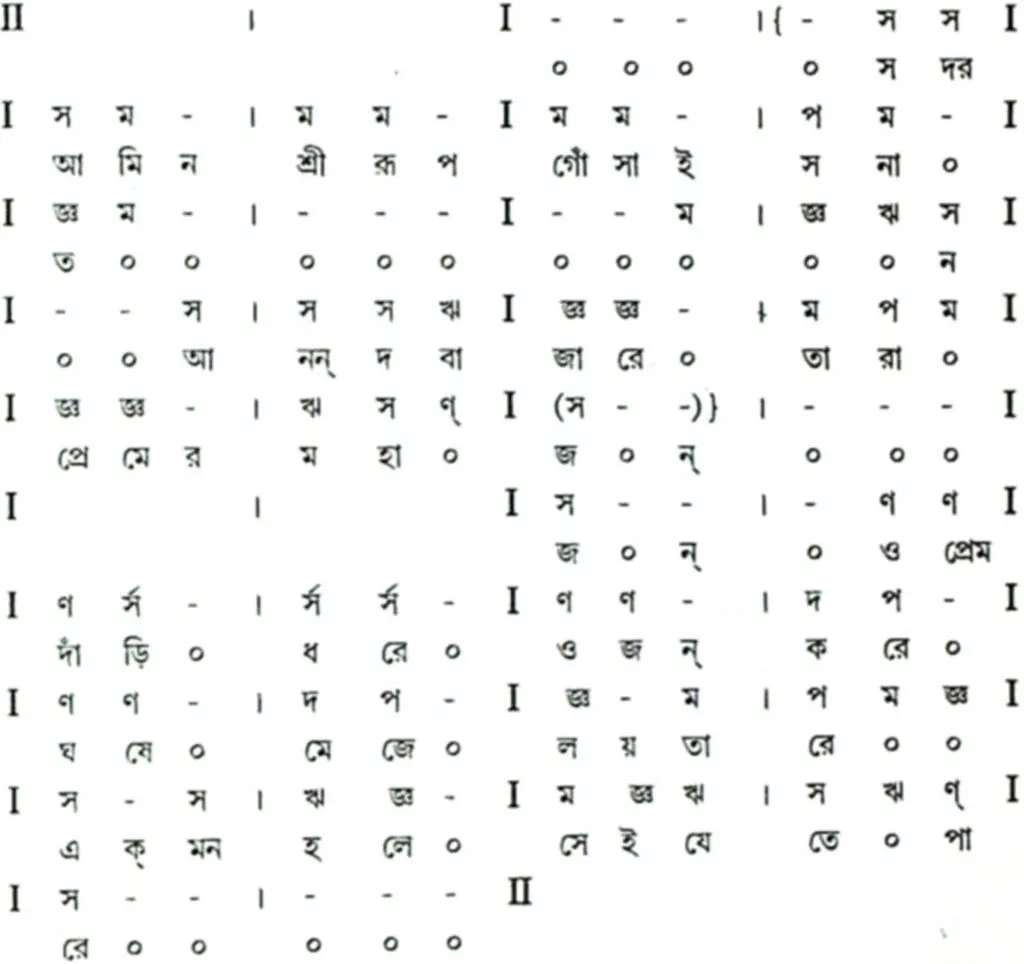

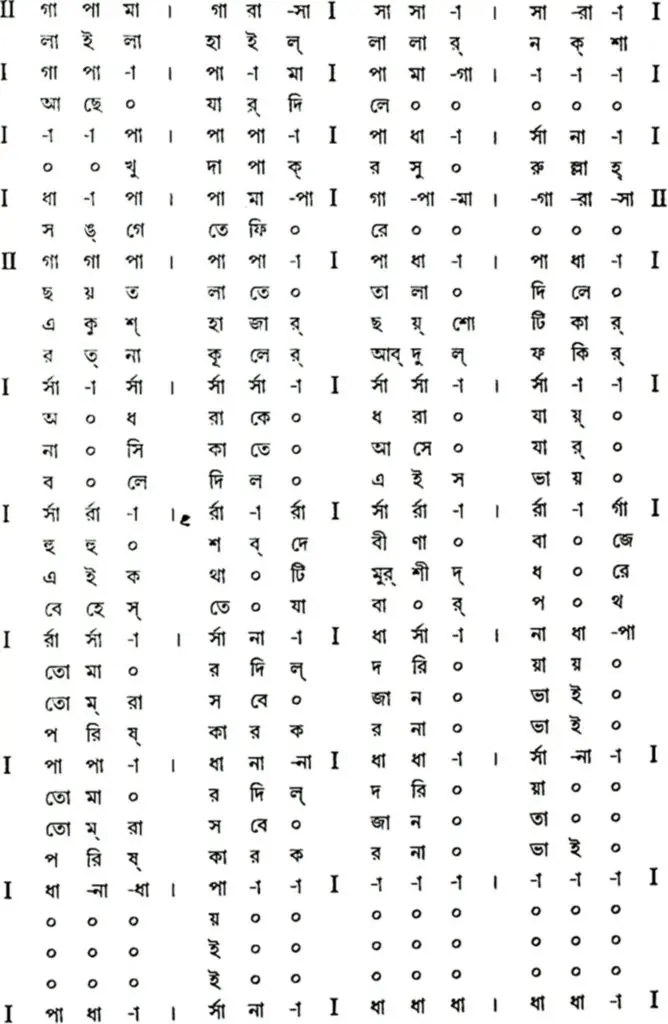

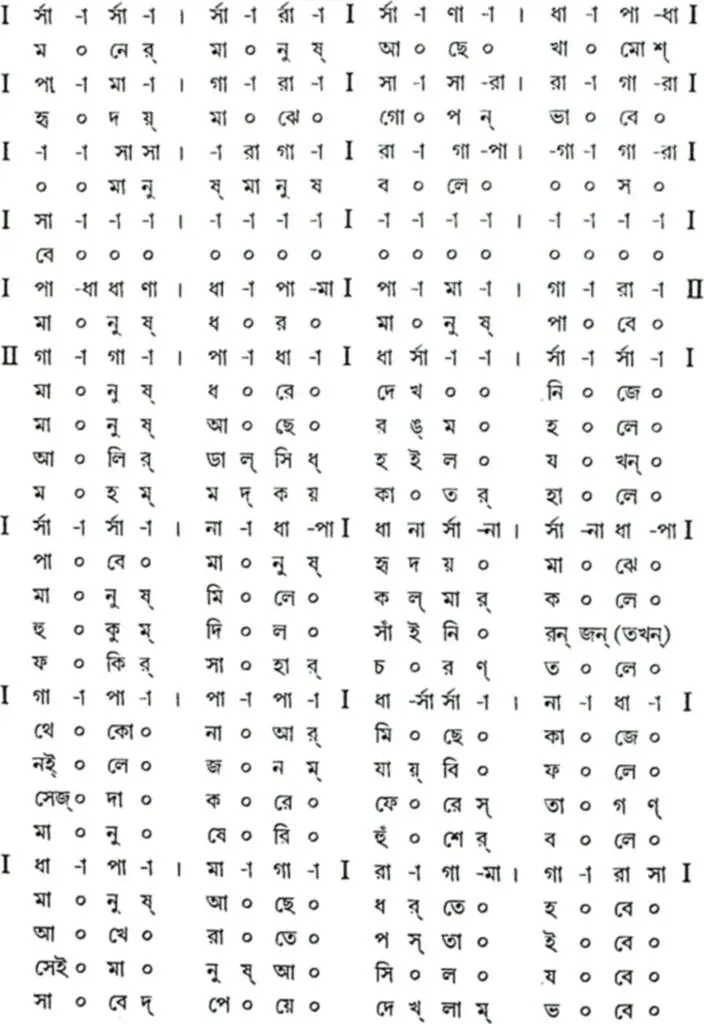

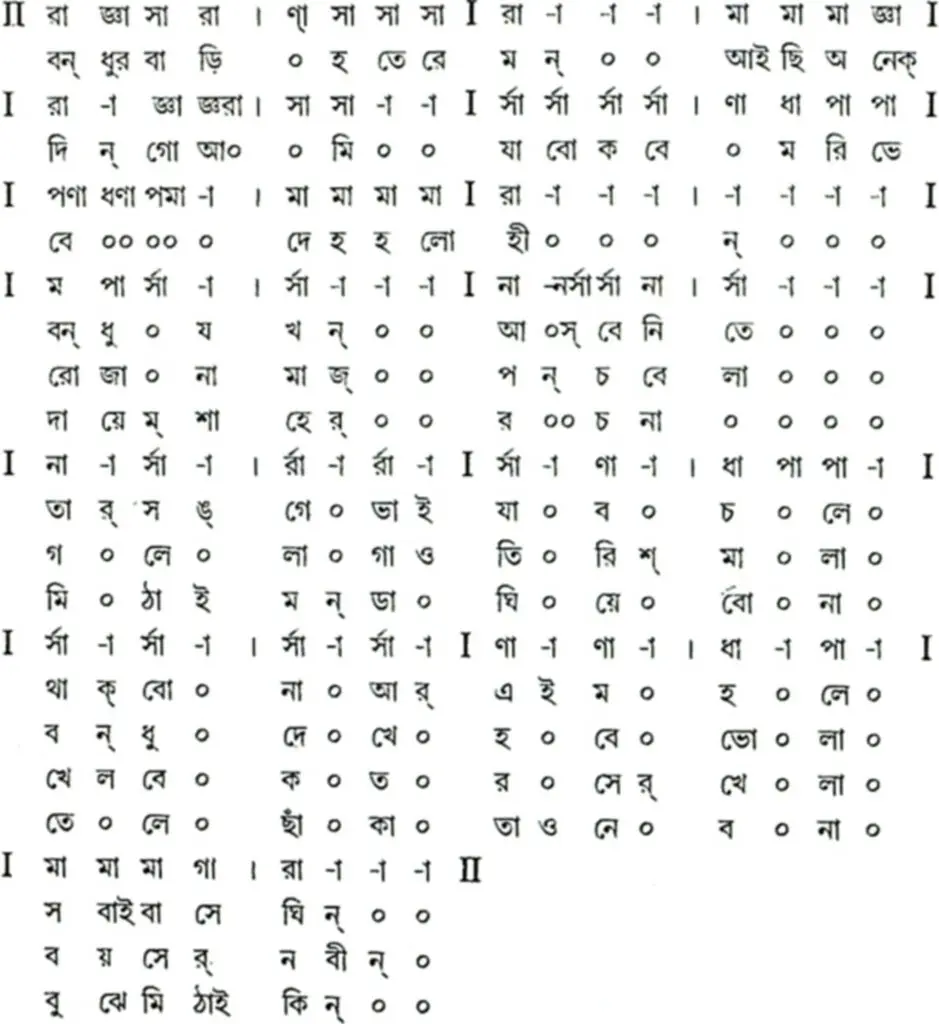

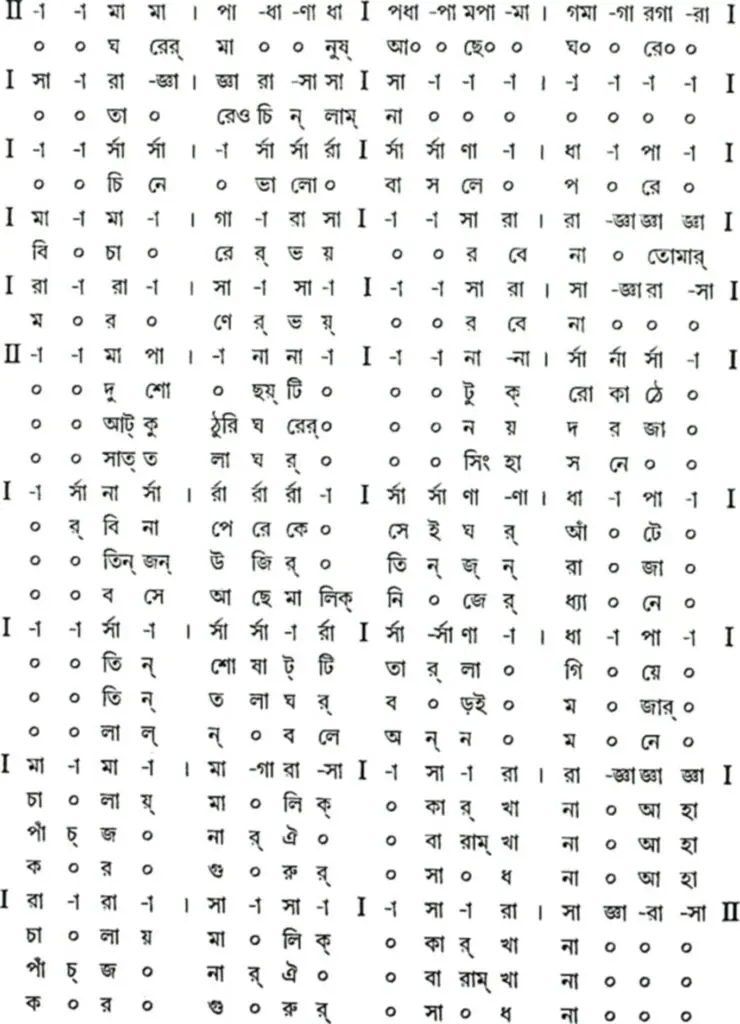

বইটির বিন্যাস সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা দরকার। এর স্পষ্টত দুটি ভাগ। প্রথম ভাগে আছে বাংলার বাউল ফকিরদের অতীত ও বর্তমানকে মিলিয়ে আমার বক্তব্য—যার তথ্যভিত্তি সরেজমিন সন্ধানজাত বাস্তব মালমশলা। এই অংশ লিখতে অনেক প্রাক্তন সূত্র বা তথ্যেরও সাহায্য নিয়েছি কিন্তু গড়পড়তা গবেষণা বইয়ের মতো পাদটীকা বা উল্লেখপঞ্জিতে কণ্টকিত করিনি। করতে চেয়েছি এক সুখপাঠ্য প্রতিবেদন এবং বিশ্লেষণবহুল উদ্ঘাটন ও অবলোকন। দ্বিতীয় ভাগে আছে একজন ফকিরের আত্মকথা, দুজন ফকিরের আত্মবিবৃতি ও আমার প্রাসঙ্গিক ভাষ্য। তারপরে আছে একজন ফকিরের পদ্যে রচিত তত্ত্বসন্দর্ভ। এগুলি অনুসন্ধানসূত্রে সংগৃহীত। তারপরে আছে তিরিশটি ফকিরি গান আর ষোলোটি বাউল গান এবং অন্ধবাউলের রচিত একটি গান। এগুলি প্রধানত মৌখিক সূত্রে সরাসরি সংগৃহীত। বইয়ের পরবর্তী অংশে আছে দশটি গানের স্বরলিপি, যার কিছু বাউল কিছু ফকিরি—উৎসাহীজনেরা এগুলি চর্চা করলে বাংলার বাউল ও ফকিরিগানের বেশ ক’টি শৈলীর আস্বাদ পাবেন। সবশেষে আছে বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো ফকিরদের তালিকা এবং জেলাওয়ারি বাউলদের তালিকা এবং সেইসঙ্গে বাউল ফকিরদের আর্থ-সামাজিক পরিচয় সারণি। এইসব তালিকা সম্পর্কে দুটি স্বীকারোক্তি মনে রাখতে হবে। এক, এই তালিকা সম্পূর্ণ ও ত্রুটিমুক্ত নয়—অর্থাৎ এর বাইরে আরও বেশ কিছু বাউল ফকির থাকতে পারেন। দুই, তালিকার অন্তর্ভুক্ত দু’-চারজন ব্যক্তি তালিকা প্রণয়নের পরে প্রয়াত যেমন উত্তরবঙ্গের বলহরি দাস, নবাসনের হরিপদ গোঁসাই এবং নদিয়ার ষষ্ঠী খ্যাপা। আরও কেউ কেউ হয়তো মরলোকে নেই কিন্তু সে তথ্য জানা যায়নি। তিন, এ বইয়ের যাবতীয় ব্যক্তি-তথ্য ও পরিসংখ্যান ২০০২ সালের। তার পরিমার্জন বা পরিবর্ধন এখন আর করা সম্ভব নয়।

সব মিলিয়ে ‘বাউল ফকির কথা’ বইটি পশ্চিমবাংলার বাউল ফকিরদের সাম্প্রতিক অবস্থানের বিশ্বস্ত রূপরেখা উপস্থাপিত করতে প্রয়াসী। নিম্নবর্গের ইতিহাস রচনায় এবং গৌণধর্মীদের প্রকৃত সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত নির্ণয়ে এই আগ্রহী রচনা কিছু তথ্য, তত্ত্ব ও জিজ্ঞাসা সংযোজন করতে পারলে পরিশ্রম সার্থক হবে। উজ্জ্বল হয়ে উঠবে লৌকিক সাধক ও লোকশিল্পীদের মুখশ্রী। তাঁদের কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য।

সুধীর চক্রবর্তী

৮ রামচন্দ্র মুখার্জি লেন

কৃষ্ণনগর ৭৪১ ১০১

১.১ সূর্য আর শিশির

বাংলার বাউলদের নিয়ে প্রথম সদর্থক রচনা ও অনুকুল মত-মন্তব্য পাওয়া গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের লেখায়। তাঁর মন একই সঙ্গে দেশজ প্রসঙ্গ আর আন্তর্জাতিক সংরাগে সাড়া দিতে পারত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের নিজস্ব নির্মাণে তথা বন্দিশে ভারতীয় রাগ সংগীত ও প্রতীচীর গানের ধারার সঙ্গে আনুপাতিক মিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন লোকগান ও দেশজ কীর্তনের। তাঁর বিশিষ্ট মনের গঠনে একাধিক উপাদান মিশেছিল। তাই বিশ্ববোধের সঙ্গে লোকায়নের সহবাস তাঁর চৈতন্যে ছিল নিতান্ত স্বাভাবিক। আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়ানো ছিল তাঁর ঘোষিত অনুজ্ঞা, কেননা বিশ্বাস ছিল একমাত্র তাতেই বুকের মধ্যে। বিশ্বলোকের জাগবে সাড়া—অথচ আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে সৃষ্টি করার আততি ছিল প্রবল। সারা জীবনের যে-ধ্রুবপদ বাঁধতে চেয়েছিলেন, বিশ্বতানের ছন্দে তার মধ্যে একতারার মান্যতাও ছিল সুসংগতভাবে। তাই আপন প্রতিভার বিপুল কিরণে ভুবন আলোকিত করার পরেও তাঁর মন স্পর্শ করতে চাইত শিশিরবিন্দুর অন্তর্গত আকুতিকে। এই দিক থেকে ভাবলে স্পষ্টতর হবে তাঁর আন্তর সত্য, যা মালা হতে খসে পড়া ফুলের একটি দল-এ লগ্ন হতে চাইত কিংবা ধূলিতে অবলীন ভ্রষ্ট ফুলের ধন্যতাকে বুঝতে চাইত। সেই সত্যবোধ আমাদের জানাতে চেয়েছিল, যার জন্ম ধূলিতলে তার অন্তর হতে পারে। নিরঞ্জন অকলঙ্ক। জেনেছিলেন যেখানে থাকে সবার অধম দীনের থেকেও দীন সেইখানেই ঘটে প্রার্থিতের পদপাত।

তা হলে আশ্চর্যের কী আছে যখন দেখি নিরুপাধি অমানী বাউলদের তিনিই প্রথম শ্রদ্ধা। আর ভালবাসার সঙ্গে হাজির করলেন বিশ্বমঞ্চে? বাউলদের অন্তরতম সত্যের অনুভব তাঁকে এতটাই উদ্বেল করেছিল যে তাদের রচনা সংগ্রহ ও প্রকাশে তিনি হয়েছিলেন কুণ্ঠাহীন। ঐতিহ্যের পথে চলমান এই মুক্ত সাধকদের চর্যা আর তাঁর সত্যানুসন্ধান মিশে গিয়েছিল এক বিন্দুতে। তারপরে নানা রূপান্তরের বাঁকে রবীন্দ্রজীবন ও রচনাবলি এগিয়ে গেছে বিচিত্রগামিতার সাগর সংগমে। কিন্তু তাঁর প্রদর্শিত দিশা নিয়ে বাউলদের জীবন ও গানকে পরবর্তী প্রজন্ম যে যথাযথ মান ও মর্যাদায় সম্পূর্ণভাবে উদ্ঘাটন বা বিশ্লেষণ করতে পেরেছেন তা মনে হয় না।

উদ্ঘাটন ও বিশ্লেষণের এই অক্ষমতার কারণ কি? সবচেয়ে বড় কারণ বাউলদের সঙ্গে ‘ভদ্রলোক’দের অপরিচয় ও অবস্থানগত লক্ষযোজন ফাঁক। গ্রামিক জীবনের সঙ্গে স্বাভাবিক মুক্ত ছন্দে গাঁথা বাউল ফকিরদের স্বরূপ ও অন্তৰ্জীবন ভদ্ৰশ্রেণির নাগরিক অনুসন্ধানের সূত্রে কীভাবে সঠিক উন্মোচিত হতে পারে? তা ছাড়া তারা তো স্বভাবত ও আচরণগতভাবে সমাজে একটা সূক্ষ্ম আড়াল রচনা করতে চায়। চেষ্টিত অন্তরাল সৃষ্টি করে যুগল সাধনায় গড়ে তোলে এক রহস্যময় ও গোপ্য কায়াবিশ্ব। রবীন্দ্রনাথকে এই জায়গায় এসে আধুনিক জিজ্ঞাসুদের মতো প্রতিহত হতে হয়নি—কারণ তিনি বাউলদের নিয়ে কোনও সরেজমিন সন্ধান করেননি। আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের ধারায় বা সমাজ-নৃতত্ত্বের বিদ্যাচর্চার অনুক্রমে তাদের বুঝতে চাননি। তাদের প্রচ্ছন্ন গোষ্ঠীজীবন, একক অথচ সংহত সমাজ, যা একই সঙ্গে মরমি অথচ প্রতিবাদী, তাকে তিনি অনুধাবন করতে পারেননি। বাউলগানকে তাই তাঁর মনে হয়েছিল একক মানুষের আন্তরিক উচ্চারণ বলে।

তাঁর পরবর্তী কালের সন্ধানীদের বীক্ষায় বাউল চর্চা কঠিনতর হয়ে পড়েছে—অর্থাৎ রবীন্দ্রপরবর্তী অনুসন্ধানীদের পক্ষে বাউল গান কোনও ভাবময় উচ্ছ্বাসমাত্র নয়। অনেকটাই তা যাপনগত বাস্তব আর মুক্তমনের নর-নারীর যুগল সাধনাজাত অনুভবের স্ফুরণে ইহবাদী। এ গানে আছে আচরণগত বিশ্বাসের সত্য, যা পরিপার্শ্বের প্রতিকূলতায় টলে না বরং উচ্চবর্ণ ও সাম্প্রদায়িক ধর্মের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করতে পারে। সেইদিক থেকে বাউল ও ফকিররা একক অথচ নিঃসঙ্গ নয়। তার বিশ্বাসের ভিত্তিতে আছে প্রেমানুভূতির অস্মিতা, গুরুর বাক্যে নিষ্ঠা এবং বহুদিনের পরম্পরাজাত পথ। তাদের পথচলা সে তো আজকে নয়, সে আজকে নয়। বেদান্ত, সাংখ্য, তন্ত্র, সিদ্ধযোগী আর সহজিয়াসেবিত সমৃদ্ধ ও নিজস্ব এক লোকপথ তার সামনে মেলা রয়েছে। সেই পথকে যে খুঁজে পায়, তাকে আর সামাজিক সমুন্নতির আড়াআড়ি পথটি খুঁজতে হয় না—তার আকর্ষণ ও কুহক তাকে টানে না। সে হয়ে ওঠে সামাজিকতামুক্ত মানুষ, লজ্জা-ঘৃণা-ভয়ের ঊর্ধ্বে উঠে সে ‘existing order of things’-এর পরিমণ্ডল ভেঙে এগিয়ে চলে অন্তরের পাঠ নিয়ে।

আধুনিক বীক্ষায় লোকায়ত সংস্কৃতি সেইজন্য অনুধাবন করা কঠিন। সেই সংস্কৃতি প্রথমত অন্তর্গুপ্ত ও আত্মময়— কিছুটা বা অস্পষ্ট ও অপরিচিত—গ্রামে গ্রামে সুদূরবর্তী। তারা তো আমাদের কাছে আসবার প্রয়োজন বোধ করে না, তাই আমাদের যেতে হয় তাদের কাছে, সেই অভিযাত্রা আমাদেরই আত্মানুসন্ধানের স্বার্থে, শিকড়ের খোঁজে। গবেষকের তথ্যসন্ধানের চেয়ে মরমির অন্তর্দৃষ্টি তার মূল পাথেয়।

পথিকৃৎ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ক্ষিতিমোহন, মনসুরউদ্দিন, উপেন্দ্রনাথ বা অন্য সব সংগ্রাহকদের মাত্রার তফাত অনেকটা। বাউল গান হঠাৎই এসে পড়েছিল রবীন্দ্র মানসে, স্বচ্ছ দর্পণের মতো তাঁর সমুৎসুক মনে তা সঙ্গে সঙ্গে ছায়াসন্নিপাত করেছিল। তার অকৃত্রিমতা ও অন্তঃসঞ্চারী ভাবলোক তাঁর চেতনায় অনুরণন তুলেছিল, তিনি তাদের স্বপক্ষে কলম তুলে নিয়েছিলেন। চিহ্নিত করেছিলেন তাদের উচ্চারণের মৌলিকতা। কিন্তু এর পরের ধাপে তিনি যাননি। জানতে চাননি তাদের জীবন পরিবেশ, গুরূপদেশের গূঢ়তা, প্রতিবাদী সত্তার স্বরূপ কিংবা ক্ষুৎকাতর দৈনন্দিনের বার্তা। বাউল গান থেকে চুইয়েপড়া অমৃতলোকের বার্তাতে তাঁর পিপাসার্ত মন ভরেছে। তাঁর পরবর্তী সন্ধানীদের সামনের পথ কিন্তু ছিল উপলকীর্ণ। তাদের পদে পদে প্রতিহত হতে হয়েছে নানা দ্বান্দ্বিক সমস্যায়। কে বাউল, কে বৈষ্ণব, কে সহজিয়া? বাউলপস্থা আর ফকিরিপন্থার তফাত কোনখানে? এইসব মগ্ন অন্তর্দীপ্ত সাধক গানের শব্দসংকেতে যা বলেছেন তার প্রকৃত ‘text’ কী? নানা অঞ্চলে ছড়ানো ছিটোনো বাউল আর ফকিরদের মধ্যে বিশ্বাস আর গানে কি প্রচুর পার্থক্য নেই? বাউল গানের সংগীতিক ছাঁদ বা সুরকাঠামোর আঞ্চলিক পরিমণ্ডল কি বেশ আলাদা নয়? যে যৌন-যৌগিক সাধনা গুরুনির্দেশিত, সেই গুরুতে গুরুতে কতখানি ভেদ আছে, তা বুঝতে গেলে ব্যাপক পরিভ্রমণ জরুরি নয় কি? সবচেয়ে বড় কথা, এই বর্গের গান সহজপ্রাপ্য নয়। যা সহজপ্রাপ্য তাতেও কোথাও কোথাও ভেজাল আছে।

ভেজাল প্রসঙ্গটি গুরুত্বপূর্ণ। একটা সময় ছিল যখন গ্রাম সমাজের প্রান্তিক মানুষরূপে বাউল ফকিররা বেঁচেবর্তে থাকত মাধুকরী করে। নিজেদের আখড়ায় নিজেদের মতে সাধনভজন করত, গান গাইত। গ্রামসমাজ তাদের সমাদরও করত না, ঘৃণাও করত না। তারা কৃষিজীবী ছিল না, জমিজিরেতে তাদের কোনও আগ্রহ ছিল না। তাই কোনওরকম সংঘাত সংগ্রামে তাদের অংশ ছিল না। শান্ত, ভক্তিমান, উচ্চাশাহীন এমন মানুষদের কেই বা শত্রু হবে? কিন্তু পট পালটে গেল গত তিন দশকে। এ বর্গের রহস্যমাখানো গান হঠাৎ হয়ে উঠল ভোগ্যপণ্য, বিশেষত শহরবাসী মধ্যবিত্তদের। তারা এসব গানে খুঁজে পেল সমাজসত্যের দ্যোতনা আর উচ্চবর্গের শোষণ দমনের প্রচ্ছন্ন ইতিহাস। লালন আর দুদ্দু শাহ-র গানে, পাঞ্জু শাহ বা হাসন রজার বাণীময়তায়, রশীদ-জালাল-দীন শরৎ-যাদুবিন্দুর উচ্চারণে খুঁজে পেল মধ্যবিত্ত ভাবনার সঙ্গে সমঞ্জস নানা সারকথা। জাতপাতবিরোধী বাউল গানের টেক্সট রাজনীতিসচেতন মানুষের পক্ষে ব্রহ্মাস্ত্র হয়ে উঠল। ক্রমে এ পথেই ঢুকে গেল সদ্যতনকালের ভেজাল গীতিকার। বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে তারা লালন কিংবা অন্যের ভণিতার আড়ালে চালিয়ে দিল ব্যক্তি বা দলের ফরমান। লালনের নামে বহুপ্রচারিত এমন একটি গান এইরকম :

এমন সমাজ কবে গো সৃজন হবে

সেদিন হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান

জাতি গোত্র নাহি রবে।

শোনায়ে লোভের বুলি

নেবে না কাঁধের ঝুলি

ইতর আতরাফ বলি

দূরে ঠেলে না দেবে।

আমীর ফকির হয়ে একঠাঁই

সবার পাওনা খাবে সবাই

আশরাফ বলিয়া রেহাই

ভবে কেউ নাহি পাবে।

ধর্ম কুল গোত্র জাতির

তুলবে না গো কেহ জিগির

কেঁদে বলে লালন ফকির

কে মোরে দেখায়ে দেবে।

লালনের নামের আড়ালে কোনও আধুনিক সাম্যবাদীর স্বপ্নাদ্য রচনা এ-গান তাতে সন্দেহ নেই—উদ্দেশ্যও স্পষ্ট। হিন্দুমুসলমানবৌদ্ধখ্রিস্টান সকলকে নিয়েই গানের শরীর গড়ে উঠেছে, ভাবা হয়নি যে লালনের সময়ে (আঠারো-উনিশ শতকের সন্ধিকালে) জাতিভাবনার এত বিস্তার ছিল না, অন্তত প্রত্যন্ত গ্রামে। মুসলমানের বর্ণভেদ প্রসঙ্গে আশরাফ-আতরাফ বিভাজন লালনের কালে পল্লিগ্রামে থাকা কি সম্ভব? আর আমির ফকির সবাই যে যার পাওনা পাবে এমন সাম্যচিন্তা তো অভিনব, তবে স্বপ্নহিসাবে সুন্দর। লালনের শত শত গান যাঁদের নাড়াচাড়া করবার সুযোগ হয়েছে তাঁরা মানবেন যে এত দুর্বল রচনাশৈলী ও এমন খেলো অন্ত্যমিল (রবে, দেবে, পাবে, দেবে) লালন-গীতির কোথাও থাকতে পারে না। সবচেয়ে কাঁচা কাজ হয়েছে ‘কেঁদে বলে লালন ফকির’ পদটি লেখা। লালন তাঁর কোনও পদে কখনও ‘লালন ফকির’ শব্দটি লেখেননি। তা ছাড়া সিরাজ সাঁইয়ের নাম নেই কেন? এত সব খুঁত বিচারের পরে আরও দুটি তথ্য বিচার্য থাকে। দুই বাংলার কোনও মান্য লালনগীতি সংকলনে এ-গানটি নেই এবং কোনও পরম্পরাগত গানের আসরে সাধক বা প্রখ্যাত গায়ক বাউল-ফকিরের কণ্ঠে গানটি কেউ শোনেননি। তা হলে?

এখনকার গবেষকদের মধ্যে যাঁরা বাউল ফকিরদের আখড়া বা আস্তানায় গিয়ে সরাসরি যোগাযোগ করেন তাদের সঙ্গে, সমাজ-অর্থনীতিগত অবস্থান বুঝতে চান, এমনকী দু’-চার দিন বসবাসও করেন তাদের দরিদ্র জীবনের শরিক হয়ে, তাঁদের বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা হয়। অভিজ্ঞতার তারতম্য ঘটে বেশ বড়রকম। দুটি ব্যক্তিক উদাহরণ দিতে পারি। বীরভূমনিবাসী আদিত্য মুখোপাধ্যায় বহুদিন ধরে গ্রামে গ্রামান্তরে ঘুরে বাউল সঙ্গ করেছে, কেঁদুলির মেলাতেও সে সাম্বৎসরিক যাত্রী। তার ব্যক্তিগত ধারণা যে বেশ ক’জন গায়ক-বাউল (অন্তত বীরভূমের) বিদেশি-বিদেশিনীর পাল্লায় পড়ে নষ্ট ভ্রষ্ট হয়ে গেছে। তাদের গানের ভাব এবং কণ্ঠ সম্পদ ম্লান হয়ে যাচ্ছে, তারা গ্রস্ত হয়ে পড়ছে শ্বেতাঙ্গিনীদের দেহগত কামনায় ও অর্থলালসায়। বিদেশ যাত্রার মোহে তারা বিবাহিতা স্ত্রীদের ত্যাগ করছে বা উপেক্ষা করছে। আদিত্য এমনতর অনেক বাউলের নামধাম জানিয়ে শেষমেষ ক্ষোভ প্রকাশ করেছে।

বর্তমানের বাউলরা অবশ্য পূর্ণদাসের সম্মান ও প্রচার-প্রতিপত্তির দৌলতে ভারতীয় সংস্কৃতিকে ক্রমশই বিকিয়ে বেড়াচ্ছেন বিদেশের বাজারে। সাহেব-মেম এবং এদেশীয় শিক্ষিত দালালরা চিবিয়ে যেমন খাচ্ছেন বাউলের মাথাটা, তেমনি একইভাবে ভারতীয় সংস্কৃতিকে দেউলিয়া করে ছাড়ছেন বিদেশের চোখে। গরীব বাউলদের বা গায়কদের দোষ দেব না ততখানি। কারণ ক্ষুধার্তের কাছে ভাতের থালা অনেক মূল্যবান। সুতরাং বাউল হলেও যে মানুষ, তার গাড়ি-বাড়ির লালসা থাকতে দোষ কোথায়?

আদিত্য-র বাউল সমীক্ষার দৃষ্টিকোণের বিরুদ্ধতা করে গবেষক শক্তিনাথ ঝা বলেছেন সম্পূর্ণ উলটো কথা। তাঁর অভিজ্ঞতা ও অবলোকনও উপেক্ষা করা যায় না। তাঁর ধারণা:

বাউলদের জীবনযাপন প্রণালী, মানুষকে আপন করার পদ্ধতি, বাদ্যযন্ত্রগুলি, বেশ, গানের তাল ও পরিবেশন রীতি বিশিষ্ট। এগুলি এক শ্রেণীর বিদেশী শিল্পী ও গবেষকদের আকর্ষণ করে। দরিদ্র বিদেশী পর্যটকরা রাঢ়ের বাউলদের ঘরে অল্প টাকায় থাকে এবং প্রতিদানে নিজেদের দেশে বাউলদের আশ্রয় ও সামান্য উপার্জনের ব্যবস্থা করে দেয়। বাউলদের গানবাজনা শেখেন অনেকে। এগুলি আত্মীকরণ করেন অনেকে। (নীরবতার) এক লোকনাট্যের সন্ধান পান বাউলদের মধ্যে অনেকে।… ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার প্রতীক হিসাবে ওরিয়েন্টালিজমের সূত্রেও এক শ্রেণীর নারী ও পুরুষ বাউলদের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন।

এবারে শোনা যেতে পারে লিয়াকত আলির অভিজ্ঞতা। সে যে শুধু সন্ধানী বিদেশিনীদের সঙ্গ করেছে তাই নয়, হয়েছে তাদের ভ্রমণসঙ্গী ও বন্ধু। বাউল অনুরাগী বহু বিদেশি যুবতী ও যুবককে সে জানে। তার ভাষ্য হল:

সিরিয়া কায়ারমা মেয়েটি কবি। ভীড় হট্টগোল গান বাজনায় সে উজ্জ্বল অংশ নেয়। সময়ে আবার একেবারে নির্জনে থাকে। বিশ্বনাথ দাস বাউলের বাড়ি তার বন্ধুদের স্থায়ী ঠিকানা। সে ওখানে থাকলেও আবার শুধু আলাদাভাবে একা থাকার জন্য শান্তিনিকেতনে নিয়েছে এক ভাড়াঘর।…বাউলরাও এর ঘরটার কথা জেনে গেছিল। ফলে কেউ না কেউ এসে যেত। চলত গানবাজনা ও ফুর্তি।

সিরিয়া কায়ারমার বিবরণ পড়লে অবশ্য তাকে কোনওভাবে শক্তিনাথ ঝা-কথিত ‘দরিদ্র বিদেশী পর্যটক’ পর্যায়ে ফেলা যায় না। তার অর্থবিত্ত এতটাই যে লিয়াকতকে নিয়ে প্রয়াগ, বৃন্দাবন, হরিদ্বার, হৃষিকেশ, দিল্লি, আগ্রা, ঘুরিয়ে আজমীর শরীফ গেছে। সর্বত্র থেকেছে হোটেলে। লিয়াকত বুঝতে পারে:

সবাই শুধু শুধু ঘুরতে আসে না। যেমন জনির সেক্সোফোনে বাউল গানের সুর বাজানো শিখে নিতে আসা। পিটারও এসেছিল একই উদ্দেশ্যে বেহালা নিয়ে।… বাউলের গুপ্ত সাধনার প্রতি বিদেশিনীদের সেরকম আগ্রহ আছে বলে মনে হয় না। যদি থাকত তবে তারা বাউল গায়কদের পিছু পিছু না ঘুরে সেই গোপন ক্রিয়া জানে বলে যারা খ্যাত সেই বাউল সাধুদের সঙ্গে ঘুরত। কিন্তু কার্যত কোন বিদেশিকেই কোন সাধুকে আশ্রয় করে ঘুরতে বা থাকতে দেখিনি। আসলে তারা গুহ্য সাধনা নয়, গায়ক বাউলদের গান ভাব নৃত্য ও আনন্দমত্ততাকেই ভালবেসেছে। তবে রুচি ও প্রকৃতি অনুযায়ী— এক এক বিদেশিনী এক এক বাউলকে বেছে নেয় মাত্র।

আদিত্য, শক্তিনাথ আর লিয়াকত তিনজনই দক্ষ সংগ্রাহক ও বাউলপ্রেমী— অভিজ্ঞতাও ঈর্ষাজনক। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সাম্প্রতিক কালের অর্থাৎ গত কয়েক দশকের বাউল ও বিদেশিনীর প্রসঙ্গ তাঁরা একেকভাবে দেখেছেন। এখনকার বাউল-ফকিরদের নিয়ে তথ্যভিত্তিক সরেজমিন অনুসন্ধানের এটি এমন সংকট যা কখনও প্রাক্তন গবেষকদের ভোগ করতে হয়নি। তার প্রধান কারণ, তাঁদের কালে এত রকম এবং এত বিচিত্র চরিত্রের সন্ধানী ছিলেন না। অভিজ্ঞতার বলয়ও নানা জেলায় বিস্তৃত ছিল না। এখন সারাবছরে বহুরকম মেলা, মচ্ছব, দিবসী বা সাধুগুরু সেবার অনুষ্ঠান হয়। তার হদিশ এবং বহুক্ষেত্রে নিমন্ত্রণ এসে যায় আমাদের কাছে। বাউল ফকিররাই তার হদিশ দেয়। এইভাবে হয়তো সোনামুখি থেকে খয়েরবুনি, সেখান থেকে নবাসন, আমরা একেক আখড়ায় সাধুসঙ্গের উৎসবে হাজির হই। ফাল্গুনে ঘোষপাড়া, চৈত্রে অগ্রদ্বীপ, শেষচৈত্রে পাথরচাপুড়ি, জ্যৈষ্ঠে আড়ংঘাটা এই ক্রমে এসে যায় বাৎসরিক মেলা ও সেই সুবাদে একত্রে থেকে বাউল ফকিরদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সুযোগে তারা একে একে খুলে ফেলে তাদের নিষেধের বেড়া। নিশীথের নিভৃতে বলতে থাকে নিজেদের কথা, নানা নারীসঙ্গিনীর সঙ্গে সাধনার কথা, এমনকী দুঃখ দারিদ্র্যের কথা, ব্যক্তিগত সমস্যার কথা। কেউ কেউ সংযত থাকে আত্মভাষণে, অনেকে হয়ে ওঠে গদগদভাষী। অনেক লঘুচিত্ত প্রচার-পিয়াসী যুবক বাউল, বেশ বুঝতে পারি, অনেক কথা বলে ফেলে বানিয়ে বানিয়ে। এখন আবার সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে নারীসাধিকা, বাউল গায়িকা আর পেশাদার নানা গীতিকার। বাউল নয় যারা তারাও এখন বাউল গায়, বাউলতত্ত্ব আওড়ায়।

আরেকটা সমস্যা এই যে, ‘বাউল’ কথাটা এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে এক Generic সংজ্ঞা। সবাই আসতে চাইছে বা বিবেচিত হচ্ছে বাউল বলে। যথার্থ বাউল কে, কী তার জীবনাচরণ, তার করণকারণ, কী তার অঙ্গবাস, সে সব কে নির্ণয় করছে? একটু ঘনিষ্ঠ বিচারে হয়তো দেখা যাবে কেউ কর্তাভজা, কেউ পাটুলি স্রোতের সহজিয়া, কেউ জাতবৈষ্ণব, কেউ সাহেবধনী, কেউ মতুয়াপন্থী, কেউ যোগী— কিন্তু সকলেই ঢুকে গেছে বাউলের সর্বজনীন পরিচয়ের গৌরবে— কারণ বাউলদের গ্রহণীয়তা সমাজে আজকাল খুব ব্যাপক। কুষ্টিয়া অঞ্চলের ফকিররা সাদা আলখাল্লা ও তহবন্দ পরে, বাবরি রাখে, কিন্তু নিজেদের বলে বাউল। আবার পশ্চিমবঙ্গের ঝুঁটি বাঁধা গেরুয়াধারীরাও বাউল। শক্তিনাথ ঝা একটু রসান দিয়ে জানিয়েছেন:

শান্তিনিকেতনকেন্দ্রিক বীরভূমে ভদ্রলোক এবং বিদেশীদের কাছে বাউল খুব আকর্ষণীয় ও সম্মানীয় বলে বিবেচিত হয়। তাই এ অঞ্চলে চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, সৈয়দ, অধ্যাপক, শিক্ষক বহুজন বাউল বলে পরিচয় দিয়ে বিদেশী এবং ভদ্রলোকদের চোখে পড়তে চায়। এখানে বাউল হিন্দু এবং বিশিষ্ট সাজে সজ্জিত। মুসলমান গায়কেরা এখানে ফকির।…আর এ অঞ্চলের জাত-বৈষ্ণব গায়কদের ধারণা যে তারাই যথার্থ বাউল। অন্যেরা অন্যায়ভাবে বাউল সাজছে।

তাঁর পরিবেশিত আরেকটা সংবাদ বেশ মজার। লিখছেন,

জনৈক ডোম সম্প্রদায়ভুক্ত বোলপুরের গায়ক জার্মানীতে গান করতে গেলে, সুরীপাড়ানিবাসী বিশ্বনাথ দাসের পুত্র গায়ক আনন্দ দাস মন্তব্য করেন, ‘আমরা তিন চার পুরুষ ধরে আসল বাউল, ওরা হালের সাজা বাউল।’

সাজা বাউল এবং শিক্ষিত শ্রেণির রচিত বাউল গান বাংলায় অবশ্য বহুকাল ধরে আছে। লালনের মতো যথার্থ বাউল যখন জীবিত ছিলেন তখনই কাঙাল হরিনাথ ফিকিরচাঁদি ঢঙে বাউল গান লিখে এক বিশেষ সাংগীতিক মোড়কে সেগুলি সাজিয়ে গাইতেন এবং দল বেঁধে গেয়ে বেড়াতেন বহু জায়গায়। সেই ঐতিহ্য এখনও আছে। বাউল সাধনা করেন না, গানেও তত্ত্ব নেই, অথচ হালকা চালের অনেক গান লিখে বেশ নাম করেছেন এমন অনেক শিক্ষিত মধ্যবিত্তের বাউল গান আমার সংগ্রহে আছে।

কিন্তু এটাও বিশেষভাবে লক্ষ করবার বিষয় যে, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে জেলাওয়ারি সমীক্ষা করলে মোটামুটি কয়েকটি অঞ্চলে বাউলদের স্বাভাবিক বংশানুক্রমিক হালহদিশ মেলে— কোনও কোনও জেলায় বাউল পাওয়া দুর্লভ। যেমন জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, দিনাজপুরের অনেকটা। হাওড়া, দক্ষিণবঙ্গ, হুগলি ও উত্তর চব্বিশ পরগনায় বাউল সাধক প্রায় নেই, কিছু পেশাদার গায়কের সন্ধান মেলে। মেদিনীপুর ও পুরুলিয়ায় যাকে বলে বাউল ঐতিহ্য বা পরম্পরাগত শ্রেণি, তা নেই। বিচ্ছিন্ন কিছু সাধক বা গায়ক রয়েছেন। তবে বাউল সম্মেলনে বা সরকারি বদান্যতার গন্ধ পেলে অনেকে এসে পড়েন। জেলা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরে নিজের নাম পঞ্জিভুক্ত করবার ব্যাপারে তাঁদের উৎসাহ ও সক্রিয়তা দর্শনীয়। পেশাদার ঝুমুরশিল্পী আমাকে বাউল বলে পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হননি। মেদিনীপুরের একজন গণসংগীতশিল্পী তাঁর লেখা বাউল গান আমাকে পাঠিয়েছেন। সে গানগুলি তিনি গেয়ে থাকেন। শ্রোতারাও তারিফ করেন।

বাউল গানের অনুসন্ধানে গিয়ে পুরুলিয়ায় ‘সাধুগান’ নামের একরকম গান পেয়েছি যা ভাবের দিক থেকে শান্তরসাশ্রিত ও নির্বেদমূলক। বাউলগানের কোনও কোনও পর্যায়ের সঙ্গে সাধুগানের বেশ কিছু মিল পাওয়া যায়। দেহতত্ত্ব, সহজসাধনা ও বৈরাগ্য—বাউল গানের এমনতর বিষয়গুলি সাধুগানের উপজীব্য। আসলে বাউল ফকিরদের গানের সীমানা নির্ধারণ কোনওভাবেই প্রশাসনিক জেলাসীমার নিরিখে করা যায় না। বরং অঞ্চল নির্ধারণ সহজতর। যেমন ধরা যাক রাঢ়বঙ্গ। বীরভূম-বর্ধমান-মুর্শিদাবাদ ঘিরে প্রসারিত বাউলদের সবচেয়ে সম্পন্ন অঞ্চল, ফকিরদেরও। পশ্চিম সীমান্ত রাঢ়ের বাঁকুড়া জেলার বহু অঞ্চল বাউলদের বসবাসে সমৃদ্ধ, কিন্তু এ অঞ্চলে আচরণবাদী বা গায়ক ফকির প্রায় নেই। নদিয়া-কুষ্টিয়া-পাবনা-যশোহরে বহুদিনের ঐতিহ্যগত এক বাউলফকির পরম্পরা ছিল, আজও আছে। মুর্শিদাবাদ আর নদিয়ার গ্রামাঞ্চলে হিন্দুমুসলমান সমাজসাম্য বিস্ময়কর রকম সজীব। সরেজমিন সমীক্ষায় দেখা যায়, এই অঞ্চলে হিন্দু মুসলমানের ভাবের লেনদেন খুব বেশি— বাউল ও ফকিরের মর্মমিলন উদাহরণীয়। গানরচনার সজীব ধারা এখানে এখনও বহমান, অতীতদিনের বহু বিখ্যাত গীতিকারও এই ভূমিখণ্ডের সন্তান। সাধক বাউল ও ফকির এখনও নদিয়া-মুর্শিদাবাদে সবচেয়ে বেশি। গায়কদের মধ্যে তত্ত্বজ্ঞদের সংখ্যা এ অঞ্চলে লক্ষণীয়। নদিয়া জেলার ক্ষেত্রে আলাদাভাবে দেখা যাবে, খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত কিছু মানুষ বাউলবিশ্বাসেও স্পন্দিত। তাঁদের গানে অন্য এক সমাজ-সত্যের চেহারা ফুটে ওঠে— জেগে ওঠে উদার ও অনাবিল গ্রাম্য লোকায়তের স্বস্তিকর প্রতিবেশ। মুর্শিদাবাদেই সম্ভবত সবচেয়ে বেশিসংখ্যক বাউলফকির আছেন এবং তাঁদের অস্তিত্বের সংকট সবচেয়ে তীব্র। প্রধানত জনবিন্যাসের কারণে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার চাপে এ-অঞ্চলের মারফতি ফকিরদের তিন দশক ধরে নির্যাতিত হতে হচ্ছে মৌলবাদীদের হৃদয়হীন অনুশাসনে। নদিয়া বা বীরভূমেও মৌলবাদীদের চাপা অসন্তোষ আছে কিন্তু জনবিন্যাসের কারণেই সম্ভবত তার উৎকট প্রকাশ নেই। উত্তরবঙ্গের চিত্র এ সবের তুলনায় অনেকটা অন্যরকম। মালদহ জেলায় বাউলদের সন্ধান মিলেছে তবে উল্লেখযোগ্য নয়। উত্তরবঙ্গের ব্যাপক জনপদে দেশবিভাগের আগে বাউল ফকিরদের যে চলমানতা ছিল তা এখন বহুলাংশে ক্ষীণ। পাবনা-রংপুর-দিনাজপুর ঘিরে প্রধানত লালনপন্থীদের ব্যাপক বসবাস ছিল। দেশবিভাগের অমোঘ আঘাতে সেই জনপদ এখন বিপন্ন ও বিচ্ছিন্ন। কিন্তু বাস্তুহারা বেশ কিছু সাধক ও গায়ক এ পারে চলে এসে প্রথম কিছুদিন নীরব ও বিভ্রান্ত ছিলেন। দিনাজপুর, রায়গঞ্জ, কোচবিহার প্রভৃতি অঞ্চলে এ বর্গের গান ও গায়কসমাজ কোনওদিন ছিল না, ফলে গড়ে উঠেনি বাউল গানের মরমি শ্রোতৃসমাজ। তারপর গত দুই দশকের নিরন্তর প্রয়াসে এখন উত্তরবঙ্গেও পাওয়া যাচ্ছে প্রচুর গীতিকার ও গায়ক এবং সারারাত ধরে গান শোনার বিপুল শ্রোতার সমাবেশ। লক্ষ করা যায়, উত্তরবঙ্গের বাউলবর্গের গান মূলত বিচারমূলক তত্ত্বগর্ভ। হালকা গান বা বাজনা-গানের শিল্পী সেখানে দুর্লভ। চটকদারি পরিবেশনরীতি বা উৎকট বেশবাস সেখানে প্রচলিত নেই। গানের পরিবেশ অনেকটা শুদ্ধ ও শান্ত, ভক্তিনম্র। বাউলদের মধ্যে মঞ্চে ওঠার বা বিদেশযাত্রার তেমন কোনও ত্বরা নেই, সুযোগও নেই, তাই নিজেদের মধ্যে লড়াই কম। প্রত্যন্ত জেলাবাসী উপেক্ষিত উত্তরবঙ্গব্যাপী বাউলদের ব্যাপারে এ-দিককার মধ্যবিত্ত গবেষক ও পত্রপত্রিকার উৎসাহ কই? তাঁদের সম্পর্কে তাই কোনও প্রতিবেদন পাওয়া কঠিন।

ফকিরদের সম্পর্কে প্রকৃত আঞ্চলিক অনুসন্ধান সবে শুরু হয়েছে। আজকালকার নানা ধরনের লোকায়ত গানের আসরে আর মেলায় কিছু কিছু ফকিরি গান শোনা যাচ্ছে। গড়ে উঠছে ফকিরি গানের গায়কবাদক। তাদের কখনও বিদেশে নিয়ে যাবার কথা ভাবা হয়নি, কারণ তাদের গ্ল্যামার নেই। প্রধানত ভিক্ষাজীবী কিছু ফকিরকে আমরা দেখতে অভ্যস্ত, গায়কহিসাবে তাদের মান খুব উঁচু নয়। আসরে সাধারণত তারা লালনের গান গায়, কিন্তু তাত্ত্বিক অর্থে ও গায়নরীতিতে লালনগীতি প্রধানত বাউল ঐতিহ্যবাহী, তাই ফকিরি গানের নামে লালনের গান শোনানো বেশ স্ববিরোধী। অথচ রাঢ়বাংলায় বেশ কিছু উচ্চস্তরের ফকির আছেন এবং মৌলিক ভাবনার ফকিরি গান দুষ্প্রাপ্য নয়। সে সব গানের সংগ্রহ কাজ কয়েক বছর হল চলছে। এ ভাবেই পাওয়া গেছে কবু শা-র গান, মহম্মদ শা-র গান এবং দায়েম শা-র গান— তিনজনেই বীরভূম জেলার। সে জেলার পাথরচাপুড়ির দাতা বাবার মেলায় বাংলার বহুরকম ফকির আসেন, গানের আসর বসে। মুর্শিদাবাদ আর নদিয়াতে বেশ ক’জন ফকিরি গানের গায়ক রয়েছেন। ঘুড়িষা-ইসাপুরের গোলাম শাহ গায়করূপে খুব জনপ্রিয়। তিনি নিজেই কবুল করেছেন মাসে কুড়ি-পঁচিশটা প্রোগ্রাম করেন, হাজার পাঁচেক টাকা মাসিক রোজগার— তাতে খুব ভালই চলে যায়। তবে সকল গায়কের এমন সচ্ছলতা নেই। আজকাল মহিলা মুসলিম গায়িকারাও ফকিরি গানে চলে আসছেন পেশাদারি চালে। ফকিরি সাধনা মূলত ভাবের সাধনা, তাতে জপধ্যান জিকিরের কাজ, দমের ক্রিয়াকরণ প্রধান। প্রকৃত ফকিররা তেমন ভ্রমণশীল নন, যে-যার ডেরাতেই ডুবে থাকেন নিবিষ্ট হয়ে। দু’-একজন সাজানো ফকির গায়ক দেখেছি, বিশেষত বর্ধমান জেলায়। পরনে ঝকমকে সিল্কের চুস্ত্ ও শেরওয়ানি, ভেলভেটের জ্যাকেট, মাথায় জরির-কাজ করা বাঁকানো তাজ। গানে অবশ্য কোনও গভীরতা নেই।

বাউল বলতে ‘বীরভূমের বাউল’ শব্দবন্ধটি কিংবদন্তির মতো প্রসিদ্ধ। এই প্রসিদ্ধির একটা বড় কারণ স্থান-মাহাত্ম্য— একদিকে জয়দেব-কেঁদুলির মেলা, আরেকদিকে শান্তিনিকেতনের পৌষমেলা। আরেকটি কারণ ব্যক্তিমাহাত্ম্য— যার মলে নবনীদাস আর তার প্রখ্যাত পুত্র পূর্ণদাস। জয়দেবের পৌষ সংক্রান্তির মেলা, অন্তত আমার অভিজ্ঞতায়, সবচেয়ে বৃহৎ পরিসরের মেলা, যেখানে বহুকাল ধরে বহু বাউল সাধক ও গায়ক সম্প্রদায় আসছেন। এখানে বাউলের আসরে গান শোনেননি এমন মধ্যবিত্ত বাঙালি খুব কম। এমনকী কলকাতা ও অন্যান্য বড় শহর থেকে প্রচুর বাউল রসিক ও ছাত্রছাত্রী জয়দেবে যান— লেখক, শিল্পী, অভিনেতা, বাস্তুকার, অধ্যাপক ও সাংবাদিকদের পক্ষে কেঁদুলি বাৎসরিক মুখবদলের পীঠস্থান। অবাধ গঞ্জিকাসেবন এবং গানের আসরের আকর্ষণ অনেককে টানে ঠিকই কিন্তু খাঁটি বাউল গানের এ এক নির্ভরযোগ্য সত্র। সাহেব-মেমদের মেলায় ইতিউতি দেখা যায়। মধ্যরাতে বাউলের সঙ্গে নৃত্যরতা ঊর্ধ্ববাহু বিদেশিনী দৃশ্যহিসাবে অভিনব সন্দেহ কী! কিন্তু তবু বলবার কথা থাকে কিছু। মনোহরদাস, ত্রিভঙ্গ খ্যাপা, নিতাই খ্যাপা, রাধেশ্যাম থেকে এমন কোন বাউল বা প্রসিদ্ধ সাধক ছিলেন যাঁরা কেঁদুলি আসেননি! নবনীদাস বাউলও এখানে আসতেন। বহুদিন এখানে থেকে প্রয়াত হয়েছেন সুধীরবাবা। এখনও স্থায়ীভাবে থাকেন অনেকে। কেঁদুলির সুনাম এতটাই পরিব্যাপ্ত যে, সারা ভারতের বহুতর উপাসক সম্প্রদায়ের সাধক এখানে এসে ধন্য হন। বাংলার বাউলের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠাভূমি হিসাবে কেঁদুলি সবচেয়ে সজীব কেন্দ্র। ঘটনাচক্রে রবীন্দ্র পরিমণ্ডল ও শান্তিনিকেতন কেঁদুলির অনতিদূরে। প্রসিদ্ধির সেটাও একটা উৎস।

রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত কখনও জয়দেব-কেঁদুলি যাননি, কিন্তু ক্ষিতিমোহন, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, নন্দলাল বসু, রামকিঙ্কর ও শান্তিদেব ছিলেন বহুবারের যাত্রী। সেকালে বাস ছিল না, তাঁরা গোরুর গাড়িতে যেতেন। বীরভূমের বাউলদের প্রসিদ্ধি অর্জনে রবীন্দ্র পরিকরদের উৎসাহ-উদ্দীপনা বড় ভূমিকা নিয়েছে। বরাবরই শান্তিনিকেতনের আশ্রমে বাউলৱা হন স্বাগত। সেই নবনীদাসের আমল থেকে শান্তিনিকেতনের গুণী আশ্রমিকবৃন্দ আর গুণগ্রাহী ছাত্রছাত্রীরা বাউলদের পরিপোষণ করেছেন। কলাভবনের অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীরা এঁকেছেন প্রচুর বাউল প্রতিকৃতি। বাংলার বাউলদের আজকের যে-প্রবল জনাদর তার মূলে অনেক কারণ আছে— অন্যতম একটি কারণ বঙ্গীয় শিল্পীদের আঁকা গত আট দশকব্যাপী বাউল চিত্রকলা। নন্দলাল, রামকিঙ্কর, সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীর খাস্তগীর, সোমনাথ হোর থেকে কলাভবনের নবীনতম শিল্পী এঁকে চলেছেন বাউলের স্কেচ ও পোর্ট্রেট। কলাভবনের ছাত্র বীরভূমের প্যাটেলনগরের পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় সারাজীবন ধরে শত শত বাউল চিত্র এঁকেছেন, যাতে বাউলজীবনের বিচিত্র রূপাবলি ধরা আছে। আকাশের দিকে একতারা তুলে ধরে বিচিত্ৰবেশী নৃত্যপর ভাবোন্মাদ এই গায়ক সম্প্রদায় আমাদের রূপের তাপসদের কতটা উদ্বেল করেছে তার বিন্যস্ত দৃশ্যকল্প বিশ্বভারতীকেন্দ্রিক শিল্পীদের চিত্র রচনায় পাওয়া যায়। বঙ্গ সংস্কৃতিতে ও বাংলাগানে বাউলদের চিরকালীন অবদানের মতো শিল্পীদের আঁকা বাউল চিত্রাবলিও আমাদের ভিসুয়াল ঈসথেটিকসের গৌরবময় অর্জন।

বাউল আর শান্তিনিকেতন এক সুদীর্ঘ যুগলবন্দী এবং তার সূচনা রবীন্দ্রনাথ থেকে। বোলপুরের আশেপাশে বাউলদের পাড়া আছে। নবনীদাস প্রায়ই আসতেন গুরুদেবকে গান শোনাতে, কিছুদিন সেখানে বসবাসও করেছিলেন, কিন্তু কোথাও স্থিতু হওয়া তাঁর স্বভাবে ছিল না। তাঁর সময় থেকে শান্তিনিকেতনের কলাভবন আর সংগীত ভবনে আজও বাউলরা আসেন অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীদের গান শোনাতে— স্থানটি তাঁদের প্রিয়, কারণ রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সম্মাননীয়।

রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক উৎসাহ ছিল পৌষমেলাকে ঘিরে গড়ে তোলা গ্রামীণ সংস্কৃতির উজ্জীবন। প্রথম থেকেই সেখানে বাউলদের যাতায়াত ছিল। এখন তো সেখানকার বাউলের আসর এলিটিস্টদের সগর্ব উপস্থিতি ও শ্রোতারূপে অংশগ্রহণে খ্যাত ও প্রচলে পরিণত। পৌষমেলার মঞ্চে উঠে গান করতে পারা যে-কোনও বাউলের জীবনের বহুলালিত স্বপ্ন। পৌষমেলাতে এদেশের প্রচার মাধ্যম সবচেয়ে সক্রিয় দেখেছি। ভিডিও ক্যামেরা সর্বদা সচল সেখানে, দূরদর্শনের নানা চ্যানেল কলকাতা তথা বঙ্গবাসীদের সামনে উদ্ঘাটিত করে শান্তিনিকেতনের মঞ্চে বাউলগান ও নাচের রঙ্গ। এতসব ঘটনার যোগফল হল ‘বীরভূমের বাউল’ নামক কিংবদন্তির জন্ম ও বিকাশ।

তার জনপ্রিয়তা বেড়েই চলেছে। কিন্তু সেখানকার গানের আসর পরিচালিত হয় বড়ই অবিন্যস্তভাবে। তবু পৌযমেলার মঞ্চ বাউলদের কাছে কতটা গর্বগৌরবের তা বোঝা যায় সনাতনদাস বাউলের মতো খ্যাতিমান প্রবীণতম শিল্পীর জবানিতে। তিনি স্বীকার করেন শান্তিনিকেতনই তাঁর স্বীকৃতি আর প্রতিষ্ঠার উৎস। সেখানে যাবার আগে সনাতনদাস বাউলকে,

কেউ চিনত না। এটাই তো বড় কথা। শান্তিনিকেতনে তো আমি বাংলা ’৫৮ সালে যাই;

৫৮-৫৯ সালে অ্যাটেণ্ড করি। দু’বছর হেঁটেই গিয়েছিলাম।

শান্তিদেব ঘোষ একবার বঙ্গসংস্কৃতিতে পাঠালেন। বললেন, সনাতন তোমাকে আরও লোক চিনতে পারবে; কলকাতায় যাও, বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে গান করগা। তো সেই পরপর কয়েকবারই বঙ্গ সংস্কৃতিতে আমি যোগদান করি। শান্তিবাবু আমার অনেক সাহায্য করেছেন। একবার বেনারসে পাঠিয়েছিলেন বঙ্গীয় সমাজে। এবং লণ্ডনের থেকে যখন খবর এলো যে, আমরা বাউল সংগীতের দল আনতে চাই— ওই শান্তিনিকেতনেই প্রথম খবর আসে। তো, আপনারাই নির্বাচন করে দেন যে, বাউল গান— সত্যিকার বাউল গান এবং নাচ কে ভালো পারে, এই সেই লোক।

শান্তিনিকেতন থেকে কণিকা ব্যানার্জি, শান্তিদেব ঘোষ এঁরা আমাকে ডাকলেন, যে, খাঁটি বাউল গান গাইতে হবে লণ্ডনে— সনাতন, তুমি পারবে? তা যদি আপনারা যোগাযোগ ঠিকমতো করতে পারেন, আমি যেতে পারি। এটা হল চুরাশি। তার আগে ঘুরে আসে পুণ্য আরও সব লোকজন নিয়ে।

লম্বা উদ্ধৃতি ব্যবহার করলাম এটা বোঝাতে যে এদেশের বাউলের উত্থানে, এমনকী সনাতনদাসের মতো গুণী শিল্পী, সাধক ও পারফরমারকেও অপেক্ষা করতে হয়েছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এলিটদের সহায়তা পাবার জন্য। সেই সঙ্গে সংযোগ যথারীতি শান্তিনিকেতনের। তার আগে তাঁকে কেউ চিনত না। প্রথমে শান্তিনিকেতন, সেখান থেকে কলকাতার ভদ্রলোকদের সান্নিধ্য ও সমাদর, অবশেষে লন্ডনের খ্যাতিস্বর্গ! আরোহণের এই ক্রমিক বিন্যাসে গ্রামীণ বাউল গিয়ে পড়েন বিশ্বপরিচিতির বৃহৎ বৃত্তে। বাঁকুড়ার খয়েরবুনি আশ্রমের প্রত্যন্ত অবস্থান তাঁকে কি প্রার্থিত যশ ও ভাগ্য এনে দিত? একেই বলে স্থান-মাহাত্ম্য ও রবীন্দ্রমহিমার সদাব্রত। অথচ অজানা অচেনা এই সনাতনদাস এককালে পায়ে হেঁটে সেখানে পৌঁছেছেন।

কিন্তু অনেকেই তো যেতে পারেননি— নিতান্ত ভৌগোলিক দূরত্বই তার কারণ। আর একটা কারণ লোকায়ত মানুষের সংকুচিত স্বভাব। নইলে উত্তরবঙ্গের বাউল বলহরি দাস তত্ত্বজ্ঞ বা গায়ক হিসাবে কম কীসে? মুর্শিদাবাদ-নদিয়ার প্রচুর ভাল গায়ক আছেন, তাঁদের হয়তো পৌষমেলা যাওয়া হয়ে ওঠেনি কোনওদিন। এখানে একটা কথা বলে রাখা উচিত, এত যে বীরভূমের বাউলের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি, তাদের মধ্যে বড় মাপের বাউলতাত্ত্বিক কই? গত দুই দশকে অন্তত আমি তেমন কাউকে দেখিনি— আগে নিতাই খ্যাপা ছিলেন। এখন এই মুহূর্তে আমার দেখা যেসব উচ্চমার্গের বাউল তাত্ত্বিকের কথা মনে পড়ছে, তাদের মধ্যে সনাতনদাসের আদিবাস্তু খুলনা জেলায়, বলহরি দাসের জন্ম কর্ম উত্তরবঙ্গের পাবনায়, আজহার খাঁ ফকিরের বাড়ি নদিয়া জেলার গোরভাঙায়, আর নবাসনের হরিপদ গোঁসাই আদতে বরিশালের মানুষ। তা হলে বীরভূম নিয়ে এত হইচই কেন? তার কারণ মিডিয়ার প্রচার, কেঁদুলির জনসমাবেশের অতিরেক, শান্তিনিকেতনের পূত স্পর্শ। এদেশে একবার কোনও কিছু রটে গেলে তা হয়ে ওঠে চিরস্থায়ী। আমার বিচারে মুর্শিদাবাদ জেলা বাউল ফকিরদের বৈচিত্র্যে, গুরুত্বে এবং চলমানতায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যাকে বলে ‘living tra-dition’ তার সবচেয়ে উজ্জ্বলন্ত নমুনা, কিন্তু তবু তার খ্যাতি নেই লোকসমাজে বা মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মানসে। কারণ জেলাটি কলকাতা থেকে অনেক দূরে, ইসলামি ঐতিহ্যের কারণে হিন্দু এলিটিস্টদের পক্ষে খুব রোচক নয় এবং সেখানকার গায়করা পূর্ণদাসের মতো বিদেশ দাপিয়ে আন্তর্জাতিক জয়জয়কার লাভ করেননি।

গত বেশ কয়েক বছর ধরে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের বাউল ফকিরদের বর্তমান অবস্থা এবং সামগ্রিক অবস্থানের সঠিক খোঁজখবর করতে গিয়ে ঘুরেছি নানা জেলার বহু রকমের জনপদ— শহর ও গ্রাম, নগরতলি। আলাদা করে একাধিকবার প্রবীণ সাধকদের সঙ্গে কথা বলেছি, প্রথমত তাঁদের ডেরায় পরে মেলা মচ্ছবে, তারও পরে শিষ্যের বাড়ি। অভিজ্ঞতায় দেখেছি, অনুসন্ধানী গবেষকদেরও এসব সাধুগুরু নানাভাবে পরীক্ষা করে নিয়ে তবে ভেতরের কথা বলেন, সেই বিচারে আমাকেও যেন অর্জন করতে হয়েছে শিষ্যের মতো গুরু-নির্ভরতা ও প্রশ্নহীন আনুগত্য।

তবে এটা ঠিক যে, তিন চার দশকে সবকিছু খুব পালটে গেছে। সত্তরের দশকে যখন কিছু না জেনে, স্রেফ ব্যক্তিগত কৌতূহলে, উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরতাম গ্রামে গ্রামান্তে, তখন খুঁজে পেয়েছি যে পরিমাণ দরদি গায়ক ও আমগ্ন সাধক তা ক্রমশ কমে এসেছে। গ্রামের একেবারে ভেতরে কোনও গুরুপাটে গুরুপূর্ণিমা বা বৈশাখী পূর্ণিমা বা কোনও দিবসী উপলক্ষে আন্তরিক ভক্তসমাবেশ, শান্ত শুদ্ধ গানের আসর যতটা সহজে ও অন্তর্লগ্ন হয়ে উপভোগ করেছি, এখন সেখানে এসে গেছে জনতা ও কোলাহল। এসে গেছে অদীক্ষিত হঠকারী শ্রোতা আর শব্দদূষণের নিনাদ। আর-একটা উৎপাত হয়েছে গ্রামীণ মেলায় শহুরে মানুষের গাদাগাদি ভিড়। তিন দশকের মধ্যে চোখের সামনে বদলে গেল অগ্রদ্বীপ কিংবা ঘোষপাড়ার সুন্দর সুবিন্যস্ত মেলা। সারাদিন ধরে টু-হুইলার, টেম্পো, ট্রাক, ভ্যান, ম্যাটাডোর আর মোটর চেপে এসে পড়ছে অজস্র বিচিত্র রুচির মানুষ— নারীপুরুষ, এমনকী অর্ধশিক্ষিত গ্রামিক সমাজের লুম্পেনরাও। গানের আসরে বা আখড়ায় চলছে জেনারেটরের কর্ণভেদী আওয়াজ এবং তাকে ছাপিয়ে দুনে চৌদুনে তীব্র তালে সাউন্ড সিসটেমের পারদ উপরে তুলে বাউলের গান চলছে মাইকে। সে গানে কোনও নিবেদন নেই, ভক্তিনম্র চিত্তের প্রশান্তি নেই। আছে একজন গায়কের সঙ্গে আরেকজনের পাল্লাদারি, তবে তা গানের তত্ত্ব নিয়ে নয়, গানের পরিবেশনগত চমৎকৃতি ও লম্ফঝম্ফে।

গান পরিবেশনের এই সর্বাধুনিক জাঁকজমক শ্রোতাদের চাহিদাতেই ঘটেছে। ভাল গায়কও এখন অসহায়। শ্রোতারা গানের ফরমাশ করছে, মঞ্চে উঠে গিয়ে বাউলের জামায় এঁটে দিচ্ছে দশ, পঞ্চাশ এমনকী একশো টাকার নোট। সঙ্গে সঙ্গে আসরের উদ্যোক্তারা কর্ডলেস মাইকে উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করছেন এই মহান সমঝদারি ও দানের গৌরব বার্তা। যেসব বাউল তত সুকণ্ঠ নন, অথচ ভাবগ্রাহী, গানের তত্ত্বের টানে ভেতর থেকে তুলে আনতে পারেন গহন গভীর অঞ্জলি, তাঁরা এসব উচ্চকিত আসরে কেমন যেন হতভম্ব মূক হয়ে পড়েন। আমার মতো বাউল আসরের বহুদর্শী শ্রোতার মন তখন আকুল হয়ে স্মৃতি হাঁটকায়। মনে পড়ে যায়, হয়তো শেওড়াতলায় অম্বউবাচীর মেলায় উপর্ঝরণ বৃষ্টির মধ্যে সারারাত শুনছি সামিয়েল আর জহরালির পাল্লাদারি গান, তত্ত্বের পর তত্ত্ব আসছে, শ্রোতারা উদ্দীপ্ত, খাড়া হয়ে বসছেন। কিংবা নসরৎপুরে চাঁদনি রাতে জাত-বৈষ্ণবের ভিটেয় সারারাত শুনছি সাধন বাউল আর ইয়ুসুফ ফকিরের গান। নিরাভরণ আসর, আকাশের চাঁদোয়া টাঙানো, খেজুরপাতার ঢালাও তালাই পেতে সমুৎসুক বিশ-পঁচিশজন শ্রোতা। কোনও উচ্চ মঞ্চ নেই, শ্রোতা আর গায়ক একই সমতলে। গানের ভাব শুধু উচ্চ থেকে উচ্চস্তরে উঠে যাচ্ছে। ঊর্ধ্বায়িত হচ্ছে শ্রোতাদের চেতনালোক।

১.২ আয়নামহলের কথা

মাঝে মাঝেই নিমন্ত্রণ আসে বাউল সম্মেলন বা বাউলদের নিয়ে সেমিনারে যোগ দেবার জন্য। হয় কিছু বলতে হবে, নয়তো উদ্বোধন করতে হবে, না হয় সেমিনারেরই কোনও অংশ বা কর্মসূচি পরিচালনা করতে হবে। আমি, সম্ভব হলে, অন্য কোনও ঝামেলা না থাকলে, এমন আহ্বান এড়াই না। তার দুটো কারণ। এক, একটা না-জানা জনপদ ও অঞ্চল, সেখানকার মানুষ ও নিসর্গকে জানা যায় ঘনিষ্ঠভাবে একদিন-দু’দিনের উষ্ণ সান্নিধ্যে। দুই, বাউলদের কাছাকাছি থেকে তাদের অনেক বেশি সংসর্গে আসা যায়। বিশেষ যাদের হালহদিশ আগে জানতে পারিনি, আঞ্চলিক বা ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে, তাদের ঠিকানা-বিবরণ আমন্ত্রণ পেয়ে যাই। অবশ্য এ-বর্গের মানুষদের সঙ্গে সবচেয়ে ভাল করে ভাবের লেনদেন ও কথালাপ জমে ওঠে পরে, তাদের আস্তানায় কিংবা আখড়ায়। তবে সেখানে পৌঁছে হুট করে চলে আসার চেষ্টা করে লাভ নেই। থাকতে হবে একদিন দু’দিন। তাদের জীবনযাপন, তাদের সংলাপ, খাদ্য আর স্বভাবের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে হবে। তাদের শিষ্য সেবকদের সঙ্গে ভাব করতে হবে। তাদের কাছে শুনতে হবে গুরুর নানা গুণগান, তাঁর মহিমার কত কিছু আখ্যান। গুরু মা-র কাছে বসে তাঁর আঁতের কথা শুনতে হবে। সত্যি মিথ্যে নানা কাহিনি। খুব গম্ভীর হয়ে শুনে যেতে হয়।

আজকাল বাউল গুরুরা নানা পরীক্ষা করেন। যেমন ধরা যাক, বাঁকুড়ার একজন তাত্ত্বিক বাউলের কাছে পৌঁছোলাম, থাকলাম একরাত। তাঁর কাছে পুরনো দেহতত্ত্ব গানের একটা খাতা আছে এ খবর জানতাম। সেটা চাইতে, কপি করে নিতে দেওয়ায় আপত্তি করলেন না, কিন্তু বলে বসলেন, ‘খাতাটা তো কাছে নেই। আছে এক শিষ্যের বাড়ি। বড়াচাঁদঘর গ্রাম চেনেন? আপনাদের নদে’ জেলায়। সেখানে আমার শিষ্য সুবলসখা সরকারের বাড়ি যাব অঘ্রান মাসের সাত তারিখে, মোচ্ছব আছে। সেদিন ব্যস্ত থাকব। আসুন পরের দিন আটই অঘ্রান। নিরিবিলিতে কথা বলা যাবে। গানের খাতাখানও পেয়ে যাবেন। পছন্দমতো গান টুকে নেবেন। তবে সে কাজে দু’দিন থাকতে হবে। অসুবিধে নেই, সুবল বড় গেরস্থ, মস্ত দালানবাড়ি, অঢেল জায়গা। এমনকী আপনাদের সেই ছ্যানিটারি পাইখানাও আছে, তবে কিনা টিউকল।’

উপায় নেই, শুনে যেতে হবে এহেন গুরুবাক্য। জানতে চাই গানের গুহ্য তত্ত্বকথা, সাধনার কথা, কিন্তু শুনে যেতে হয় অনর্গল— শিষ্যের ধনসম্পদ, প্রভাব প্রতিপত্তি, গুরুভক্তি এমনকী শৌচস্থানের আভিজাত্যের প্রসঙ্গ। তাই সই। এবারে একমাস পরে আটই অঘ্রান ভোরের বাসে চড়ে পৌঁছে যাই পলাশি, সেখান থেকে হাঁটা পথে বড়চাঁদঘর। অবশ্য ভ্যান রিকশায় পা ঝুলিয়ে আর ক’জন প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে যাওয়া যেত। কিন্তু আমার পায়দল বেশি পছন্দ। পরিবেশটাকে অনুপুঙ্খ দেখা যায়।

অবশেষে বড়চাঁদঘরে পৌঁছই। সুবলসখার বাড়ি কে না চেনে। বিশেষত গতকাল সেই বাড়ির দীয়তাং ভুজ্যতাং মচ্ছবের খিচুড়ি এখনও সব গ্রামবাসীর পেটে রয়েছে। যাকেই জিজ্ঞেস করি হাঁ হাঁ করে নিশানা দেয়। কেউ কেউ সখেদে আগ বাড়িয়ে বলে, ‘দেখুন কপাল, মচ্ছব হয়ে গেল গতকাল, আর আপনি এলেন আজ? কাল এলে দেখতেন এলাহি ব্যাপার। বাউল গান শুনতেন রাতভোর। এখন তারা ঘুমোচ্ছে। এবারে খুব জমেছিল গানের আসর। দশজন গাহক এসেছিল, তার মধ্যে পাঁচজনের একটা দল এসেছিল বাংলাদেশ থেকে। কাল এলেন না?’

আসিনি বলে আমার তেমন খেদ নেই। তারা ভাবল, আমি নিতান্ত বেরসিক। এসব দিবসী মচ্ছবে জাঁকজমক-হইহল্লা খাওয়া-দাওয়াটাই মুখ্য। রাতে গানের আসরটা নৈমিত্তিক, যেমন রাজনৈতিক সভার শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। যাই হোক, সুবলসখার বাড়ির সামনে এসে মনে হল গতকাল যেন একটা ঝড় হয়ে গেছে। এখন সব শান্ত, শ্রান্ত ও নিদ্রারত। খোঁজখবর করতে ভিতরবাড়ি থেকে বিব্রত ও বিনীত সুবলসখা এলেন। মাঝবয়সি মানুষ— কোরা ধুতি, খালি গা, খালি পা, গলায় কঠি। বিব্রত হয়ে বললেন, ‘আসুন আসুন, বসুন। কিন্তু বসবেন বা কোথায়। সব ছত্রখান হয়ে আছে। এই একটা চেয়ার দে।’

কাঁঠাল কাঠের চেয়ারে উপবিষ্ট হলে সুবলসখা হাত কচলে বললেন, ‘ভেবেছিলাম আপনি বোধহয় একটু বেলার দিকে আসবেন। সারারাত জেগে এখন সবাই ঘুমোচ্ছে। একেবারে আতান্তর অবস্থা। আপনাকে কী করে যে একটু সেবা দেব! ওরে কে আছিস, অন্তত একটু মুড়ি-চা দে। দেখুন দিকি, কাকেই বা বলি, সারাদিন সারারাত ভূতখাটুনি খেটে এখন সব ঘুমিয়ে কাদা। উঠবে সেই বারোটা-একটায়। দেখি, আমিই দেখি, গিন্নিকে ডাকি। বাড়িতে মান্যমান অতিথি বলে কথা…’

আমি তাঁকে নিরস্ত করে বলি, ‘ব্যস্ত হবেন না। আমি পলাশি বাসস্টপে নেমে চা খেয়ে নিয়েছি। চা-তেষ্টা নেই, খিদেও পায়নি। আপনার গুরু কোথায়? ঘুমোচ্ছো? আমার তো বলতে গেলে তাঁর কাছেই আসা।’

‘বিলক্ষণ, সে তো জানি’, সুবলসখা দাঁত বের করে বললেন, ‘নইলে কি এই অধম গরিবের বাড়ি আপনার পায়ের ধুলো পড়ে? গুরু গৌরবেই শিষ্যের মান বাড়ে। কিন্তু উনি তো নেই!’

—অ্যাঁ? সেকী? উনি যে আমাকে আজ আসতে বলেছিলেন।

—হ্যাঁ, বলেছিলেন ঠিকই। এসেছেন আপনি। গুরুবাক্য লঙ্ঘন হয়নি। কিন্তু উনি এসেছিলেন সাতদিন আগে। ওঁর কাছে ক’জন দীক্ষাশিক্ষা নিল এবার। ক’দিন থেকে তারপরে গতকাল সকালে মচ্ছব শুরু করে দিয়ে তিনি চলে গেলেন সেই দত্তফুলিয়ায়। তবে হ্যাঁ, আপনার কথা বলে গেছেন। খাতির যত্ন করতেও আলাদা করে হুকুম দিয়ে গেছেন। এখন বিশ্রাম নিন। তারপরে দুপুরে মাছভাত খেয়ে, একটু জিরিয়ে…

—কিন্তু আমাকে আসতে বলে চলে গেলেন? আশ্চর্য তো! একাই চলে গেলেন?

—এটা কী বললেন? তা কি হতে পারে? সুবলসখার মতো শিষ্য তা হতে দিতে পারে? তাঁকে নিতে দত্তফুলিয়ার শিষ্যরা এসেছিল তিনজন। তাঁদের সঙ্গে গেলেন তিনি। বলে গেছেন সেখানে আপনাকে যেতে। সাতদিন থাকবেন সেখানে, মচ্ছব হবে, দীক্ষা হবে। যাবেন তো?

—হুঁ। যেতেই হবে। কালই যাব। ঠিকানা?

—ঠিকানা খুব সোজা। বাসে করে সোজা দত্তফুলিয়া বাজারে নামবেন। তারপরে বলবেন, কাত্তিক মণ্ডলের বাড়ি। বাস যেখানে দাঁড়াবে তার উত্তরদিকে, খুব নিকটে। গাঁয়ের মাথা। সবাই চেনে।

কথা শেষ করে সুবলসখা রহস্যময় হাসি হেসে বললেন, ‘আপনার হয়রানি হল। কিন্তু আসলে গুরু আপনার একটু পরীক্ষে নিলেন। ধৈর্যের পরীক্ষে, আগ্রহের, আন্তরিকতার। বুঝলেন তো?’

বুঝলাম। হালফিলের বাউল-গুরুর নিজের দর বাড়ানোর কেরামতি বুঝলাম আরও পরে, কার্তিক মণ্ডলের বাড়িতে পা রেখে। গুরুঠাকুর দিব্যি বসে আছেন শিষ্যশিষ্যা নিয়ে। পরিতৃপ্ত মুখচ্ছবি। আমাকে দেখে বললেন, ‘আসুন আসুন। কালকে খুব হয়রানি হল তো? আজ আসবেন সে খবর কালরাতে সুবলসখা পাঠিয়েছে। সেইজন্য আজ বেশ ক’জন শিষ্যকে ডেকে পাঠিয়েছি। এসে পড়বে এখুনি সব। আপনাকে দেখতে আসবে।’

—আমাকে দেখতে? কেন?

—আরে, আপনি একজন গবেষক অধ্যাপক। আমাদের নিয়ে কত খোঁজপাতি করছেন। গান জোগাড় করছেন। সেসব ওরা জানবে না?

হঠাৎ কথার মাঝে মুখ ফসকে একজন নির্বোধ শিষ্য বলে বসল, ‘তা ছাড়া ধরেন, আমাদের গুরুঠাকুরই কি কম? তাঁর কাছে আপনাদের মতো মানুষ আসছেন। একবার যাচ্ছেন বড়চাঁদঘর, আবার আসছেন এই দত্তফুলিয়ায়। আমাদের গুরু কত বড় ভাবুন তো? সেটা দেখাতেই আজ শিষ্যদের আনা হচ্ছে। এতে তেনার আরও কত শিষ্য হবে, তাই না বলো?’

সবাই মুখ চাওয়া চাওয়ি করল। কার্তিক মণ্ডল বললেন, ‘এই কেষ্ট, তুই থামবি? এসব কথা তোকে কে বলতে বলেছে? বুঝিস কিছু?’

গুরুদেব নিমেষে সবাইকে হটিয়ে দিয়ে সাগ্রহে আমাকে ডেকে কাছে বসালেন। তারপর প্রসন্ন মুখে বার করলেন গানের খাতা, তাঁর ঝুলি থেকে। তার মানে, ধৈর্য অধ্যবসায়ের পরীক্ষায় আমি এবারে পাশ করলাম। একথা বোধহয় বলার দরকার নেই যে, খাতাখানা তাঁর কাছে বাঁকুড়াতেই ছিল— তবে আমাকে একটু খেলিয়ে নিলেন।

আগেই বলেছি এসব সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা। আগে এমন দর বাড়ানোও ছিল না, আমার এত ভোগান্তিও হত না। কারণ তখন ব্যাপারটা ছিল সরাসরি। যেমন ধরা যাক, ষাটের শেষে বা সত্তর দশকের গোড়ায় যখন আমি গানের সন্ধানে গ্রামে ঘুরতাম তখন নদিয়ার বৃত্তিহুদায় পেলাম কুবির গোঁসাইয়ের ঢাউস এক গানের খাতা। হাজারের ওপরে গান। গানের যিনি ভাণ্ডারী সেই রামপ্রসাদ ঘোষ সম্পন্ন চাষি গৃহস্থ। খুব আপ্যায়ন করলেন, খাওয়ালেন। এক পুরনো কাঠের সিন্দুক খুলে লাল শালুতে মোড়া গোঁসাইয়ের গানের খাতা বার করে মাথায় ঠেকিয়ে তারপরে আমাকে দিয়ে বললেন, ‘এই খাতায় কুবির গোঁসাইয়ের গান সবই আছে। আমার পিতা দাসানুদাস ঘোষ, তাঁর পিতা রামলাল ঘোষের হাতের লেখায় এটা মূল খাতার নকল। দেড়শো বছর আগেকার পুঁথি।’

খুব আগ্রহ ভরে হাতে নিয়ে পরম আবেগে তাকিয়ে থাকলাম। একটা ইতিহাস যেন সামনে তার পৃষ্ঠা খুলে দেখাল। কুবিরের লেখা পদ ‘ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন’ দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণীর মন্দিরে বসে গাইতেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। সেই গীতিকারের হাজারো পদ আমার হাতে? আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে বসলাম, ‘এই খাতা আমাকে দেবেন তো?’

—না। খাতা তো দেবই না, এমনকী একটা গানও টুকতে দেব না।

—কেন?

—এহ খাতা দেখতে দিয়েছিলাম চাপড়ার ষষ্ঠী ডাক্তারকে। তিনি কখন আমার অজান্তে একখানা গান টুকে নিয়ে আকাশবাণীতে দিয়ে মোটা টাকা পেয়েছিলেন।

—সেকী? কী করে জানলেন? সেটা কোন গান?

—গানটা রেডিয়োতে প্রায় হয়— ‘ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন’, এই দেখুন আমাদের এই খাতায় রয়েছে ৪৩১ নং গান। দেখেছেন?

আমি কিছুতেই রামপ্রসাদকে বোঝাতে পারলাম না যে গানটা ওই খাতা থেকে টুকে ষষ্ঠী ডাক্তার দেননি আকাশবাণীতে— টাকাও পাননি। গানটা আছে ‘শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত’-এ ছাপার অক্ষরে। কিছুতেই বোঝানো গেল না অজ পাড়াগাঁর অশিক্ষিত সেই মোড়লকে। খাতা তিনি দিলেন না। পরে কীভাবে সেই খাতা হস্তগত হল, সব গান পড়লাম, যথেচ্ছ টুকে নিলাম, সে কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু আপাতত বলতে চাই, আগে ব্যাপারটা ছিল সাদাসাপটা— দেব অথবা দেব না। আর এখন গুরুঠাকুর গোটা কয়েক গান দেবেন বলে আমাকে ঘোরালেন, শিষ্যদের কাছে নিজের গুরুত্ব বাড়িয়ে নিলেন। বাউলদের কাছে কিছু পাওয়া আজকাল বেশ কঠিন হয়ে পড়ছে দিন দিন। তাদের দর এত বেড়ে গেছে।

বাউলদের সেমিনারে গেলে অবশ্য একেবারে উলটো ছবি। সেখানে দলে দলে প্রসাদভিক্ষুর মতো ভিড়। উদ্যোক্তাদের নাকালের একশেষ। সব জায়গায় একই অভিজ্ঞতা। হয়তো কোনও একজন বাউলকে পত্র মারফত নিমন্ত্রণ পাঠানো হল, এসে গেলেন দশজন। তাদের মধ্যে পাঁচজন যন্ত্র বাজাবেন, আর বাকি ক’জন এসেছেন সঙ্গ দিতে— আসলে দু’-তিন দিন ধরে থাকা খাওয়া ফ্রি, এদিকে বেড়ানোও হল। কিন্তু উদ্যোক্তাদের নাভিশ্বাস। একজন গায়ক আর পাঁচজন যন্ত্রীকে দিতে হবে অন্তত পঞ্চাশ টাকা করে, সেই সঙ্গে পাথেয় পঞ্চাশ টাকা, সাকুল্যে একশো। বাজেট বেড়ে গেল অনেক। আবার মঞ্চে উঠে আরেক কাণ্ড। নিমন্ত্রিত গায়ক নিজে না-গেয়ে প্রথমে পাঁচজন যন্ত্রীকে দিয়ে একটা করে বাউল গাওয়াবেন। তার মান যাই হোক। তারপরে নিজে গাইবেন। অনুষ্ঠানের ঘোষক পড়ে যান বিপাকে। সময়সীমা রাখাও হয়ে পড়ে কঠিন।

প্রধান উদ্যোক্তা ভদ্রলোক, হাতে ধরা ছোট ব্রিফকেস, ছোটাছুটি করে কূল পাচ্ছেন না। দরবিগলিত ধারায় ঘামতে ঘামতে আমার সামনে এসে, কোঁচার খুঁটে ঘাম মুছে বললেন, ‘নামেই বাউল সম্মেলন আর কী যেন বলেন আপনারা? হ্যাঁ সেমিনার… সেমিনার। নিকুচি করেছে কাজের।’

—কেন?

—টাকা দিচ্ছে মানে ম্যানেজ করেছি দু’জায়গা থেকে— পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র আর দিল্লি মানবসম্পদ উন্নয়ন দপ্তর থেকে। কড়াকান্তি হিসেব রাখতে হচ্ছে, ভাউচারসহ, বুঝলেন?

—অসুবিধে কী?

—আর্টিস্টদের পেমেন্ট করবে EZCC। তার ভাউচারে আর্টিস্টদের সই কিংবা টিপসই লাগবে তো। এখন ধরুন বাউল আর্টিস্ট আসার কথা পঁচিশজন, এসেছে পঁচাত্তরজন। টাকা তো দিয়েছে পঁচিশজনের। বাকি ক’জনের টাকা কোথা থেকে আসবে?

—এত বাউল আছে এ অঞ্চলে?

—না না, সবাই বাউল নাকি? এসে পড়েছে। একসেট গেরুয়া পোশাক আছে, গোটা দশেক গান জানে। ব্যস, তবে আর কী। এখন থাকতে দিতে হবে, গাণ্ডেপিণ্ডে গিলবে পাঁচ-ছ’ বেলা, গাঁজা টানবে। যত্ত সব। মশাই, এর নাম লোকসংস্কৃতি? বাউলগানের উন্নয়ন? ধুস। ঘেন্না ধরে গেল। মানবসম্পদের টাকাই তো এখনও আসেনি। বুঝুন ঠেলা।

কিন্তু তবু এমন সম্মেলন আর সেমিনার বেড়েই চলেছে। আসলে একটা নতুন কিছু কর। যে সময়ে যে হুজুগ ওঠে। অথচ বাউল ফকিরদের ব্যাপারটা একেবারেই হুজুগে ছিল না। আমার দ্বিজপদ মাস্টারমশাইয়ের কথা খুব মনে পড়ে। বাউল ফকিরদের গান খুঁজে বেড়াচ্ছি খবর পেয়ে আমার বাড়ি এলেন গ্রাম থেকে সাইকেল ঠেলে। হাতে ধরিয়ে দিলেন একটা তালিকা— তাতে নদিয়া-মুর্শিদাবাদের সাধক-বাউল আর ফকির-মিসকিনদের নাম, অন্তত পনেরোটা। বললেন, ‘এঁরা যে যে গাঁয়ে থাকেন তার নাম আর পথনির্দেশ দিয়ে দিয়েছি। খুব কষ্ট হবে কোথাও কোথাও যেতে, অনেক হাঁটতে হবে, তবু যাবেন। এসব সাধক তো নিজেদের ডেরা বা আখড়া থেকে কোথাও যান না— আপনাকেই যেতে হবে। অনেক তত্ত্ব পাবেন, যা দশ বছর পরে বলবার মতো কেউ বেঁচে থাকবে না। তাঁরা হয়তো গায়ক নন, কিন্তু শিষ্য গায়কদের দিয়ে এমন এমন শব্দগান শোনাবেন যা কোনও পুঁথিপুস্তকে নেই, শুধু রয়ে গেছে পরম্পরায়, শ্রুতিতে আর গাহক সমাজে।’

মাস্টারমশাইয়ের কথা আজ অক্ষরে অক্ষরে সত্য। যে-বর্গের সাধক গুরু আর ফকিরদের তখন সঙ্গ করেছি এখন তাঁরা বিরল প্রজাতি, না হয় অদৃশ্য। তবে এ কথাটাও ঠিক যে এমন মগ্ন সাধক তৈরি হয়ে ওঠার মতো আড়াল আজ তো আমরাও রাখিনি কোনও পল্লিতে। গ্রামপতনের ধুন্ধুমার কাণ্ডে সব ফৌৎ। সবই আজ বড় প্রকাশ্য। খয়েরবুনি আশ্রম সনাতনদাসের আখড়ায় যাচ্ছি, হঠাৎ পাশ দিয়ে সাঁ করে চলে গেল একটা টু-হুইলার। চালাচ্ছে জিন্স-পরা নব্যযুবা, ব্যাকসিটে এক বাউল। তার কাঁধে সঙিনের মতো উঁচিয়ে রয়েছে গেরুয়া ঘেরাটোপে একখানা দোতারা। তার মানে সন্ধ্যায় দূরান্তে কোথাও বায়না আছে… বাউল ছুটছে খেপমারা শহুরে গান-শিল্পীর মতো। রুজি রোজগার, বাঁচার তাগিদ, জনগণের চাহিদা।

বাউল সম্মেলনে বা সেমিনারে যেসব বাউল যোগ দেয়, তাদের রওনা হতে হয় বেশ সকালে। হেঁটে বাস রাস্তায় আসা, বাসের জন্য প্রতীক্ষা, তারপরে পৌঁছনো জেলা শহরের বাসস্ট্যান্ডে। একটা কোয়ার্টার পাউরুটি, এক প্লেট ঘুগনি আর চা খেয়ে দুপুরের খুন্নিবৃত্তি। এবারে আরেকটা বাস ধরে উদ্দিষ্ট গ্রাম, যেখানে সম্মেলনের মঞ্চ আর বাউলদের থাকার জায়গা। সাধারণত কোনও ইস্কুলবাড়ির শ্রেণিকক্ষ, কিংবা নির্মীয়মাণ কোনও বাড়ির অসমান মেঝে। সেখানেই ঝোলা থেকে কম্বল বার করে ভূমিশয্যা, কিংবা খড়ের ওপর শতরঞ্চি, একটা গেলাস আর করোয়া কিস্তি, একতারা ও ডুবকি, কিংবা আনন্দলহরী। গাঁজার খুচরো সরঞ্জাম। পেটে সর্বগ্রাসী খিদে। তাই প্রথমেই টেবিলের সামনে লাইন দিয়ে সম্মেলনে নিজের নামটি পঞ্জিভুক্ত করে টিফিন আর ভোজের কুপন সংগ্রহ করে দ্রুত খাবার জায়গায় পৌঁছনো এবং অবেলায় খানিকটা ভাত ভাল কুমড়োর ঘ্যাঁট খেয়ে নেওয়া। তারপরে উঃ কী দুর্নিবার ঘুম। পথশ্রম, ক্লান্তি আর উদরপূর্তির নিশ্চন্ততা। গান বাজনা? সে পরে দেখা যাবে।

আমি খুব মমতা নিয়ে এই ক্ষুৎকাতর মানুষগুলিকে দেখি। আমার দেশের অনেকটাই উপেক্ষিত এক সম্প্রদায়। কুচকুচে কালো গায়ের রং। ঝুঁটি বাঁধা চুল এখন এলিয়ে দিয়ে, হয় নিবিড় নিদ্রাচ্ছন্ন, না হয় ম্লান মুখে বসে বসে বিড়ি টানছে। বাগদি, ডোম, দুলে, কুর্মি, কাহার, নমঃশূদ্র জাতের সব নিম্নবর্গীয় মানুষ। আমাদের এনটারটেনার। সারা বছরে কেমন করে তারা বাঁচে, কোথায় থাকে, কী খায়, কী তাদের সংকট কিছুই জানি না। তথ্য অফিসে ঘুরতে হয় তাদের। বিডিও সাহেবকে তৈলদান করতে হয়। যদি একটা প্রোগ্রাম পাওয়া যায়। বাড়িতে হা-অন্ন পরিবেশ, রুগণ্ খিন্ন জীবনসঙ্গিনী গেছে মাধুকরী করতে— বাড়িতে কয়েকটা অপোগণ্ড সন্তান।

ভাবতে গেলে কান্না পায়। জমিজিরেত নেই যে ফসল ফলাবে। কেউ কেউ পরের জমিতে মুনিশ খাটে কিংবা গাঁয়ের কারুর মেটে কুঁড়ে ঘর তৈরির সময় জোগাড়ের কাজ করে দু’-দশ টাকা পায়। কেউ ঘরামি, কেউ কীর্তনের পার্টির সঙ্গে খোল বাজায়। তবে ডাক এলে সবচেয়ে আগে বাউল। গোটা কয় পাথুরে মালা আছে সেগুলো গলায় গলিয়ে নেয়, হাতে লোহার বালা, পায়ে টায়ারের চটি। সম্মেলনে যাবার আগের বিকেলে ক্ষৌরি করিয়ে নেয়। গেরুয়া আলখাল্লা আর সস্তার ধুতি লুঙি করে পরা, মাথায় বাবরি কিংবা ঝুঁটি।

সম্মেলনে তাদের নাম পঞ্জিভুক্ত করে এক যুবক। বাঁধানো খাতায় নাম ঠিকানা লেখা হয়। তারপরে বুকে এঁটে দেয় সম্মেলনের ব্যাজ, হাতে দেয় একটা প্লাস্টিকের সস্তা কভার ফাইল। তার মধ্যে একটা ছোট প্যাড, ডট পেন ও ছাপানো কর্মসূচি। ফাইলের গায়ে মুদ্রিত আয়োজক সংস্থার নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর এবং তারিখ। মঞ্চে বসে দেখি দর্শকের আসনে জনপঞ্চাশ বাউল বসে আছেন, তাঁদের চোখে প্রত্যাশা, মনে কৌতূহল। ডেকরেটরের সংকীর্ণ চেয়ারে তাঁদের অস্বস্তি লাগে। এঁরা কেউ চেয়ারে বসার মানুষ তো নন। হাতে ধরা ফাইলটা ভারী বেমানান। নিরক্ষর হয়তো নন কেউ, কিন্তু প্যাড-পেনে সম্পর্ক তৈরি করা খুব কঠিন কাজ তাঁদের পক্ষে। বরং অনেক স্বচ্ছন্দ আনন্দলহরীতে টান মারতে বা দোতারাকে কথা বলাতে। গান গাইতে দিলে তো রক্ষা নেই— গগনবিদারী স্বরে সামনের মাঠ ভরতি হাজার কয় শ্রোতাকে একেবারে ভাসিয়ে দেবেন।

মঞ্চে বসে লোকায়ত জীবন বিষয়ে নির্বোধ ভি. আই. পি-দের ভাষণ শোনা কম শাস্তি নয়। আজকাল আবার নতুন হুজুগ উঠেছে গেরুয়া পোশাক পরে, একতারা দোতারা হাতে নিয়ে, কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে মিছিল করে গ্রাম পরিক্রমা। গ্রামের প্রবেশ মুখে এবং ইতস্তত তোরণ ও পোস্টার। এখানে জাঁক করে বাউলদের সম্মেলন আর সেমিনার হচ্ছে তার জানানদারি। সম্বৎসর যে-মাইকম্যান বড় গাঁয়ের ভিডিও হলের ফিল্ম শো-র ঘোষণা করে ক্যাঁক ক্যাঁক করা কর্কশ আওয়াজে, তারই হাত-মাইকে আজ সম্মেলনের খবর। রাতে হামলে পড়বে পল্লিবাসী তাতে সন্দেহ নেই। গ্রামে প্রত্যক্ষ বিনোদন আর কই? কীর্তন বা কবিগান ক্কচিৎ হয়। যাত্রাপালার দল খুব ভেতরের দিকের গাঁয়ে আসে না। তাই সারাদিন ট্রানজিস্টারে হিন্দি গান বাজে। শহরে সিনেমা দেখে এসে গাঁয়ের দুয়েকটা ছোকরা ‘কুচ কুচ হোতা হায়’ আওড়াচ্ছে। তার মধ্যে বাউল গান? তার আকর্ষণ সাংঘাতিক।

এখানে একটা সত্যি কথা বলা দরকার। যাঁরা বলেই চলেছেন, গ্রাম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে অপ-সংস্কৃতির চাপে তাঁরা ঠিক বলছেন না। সব গ্রামই তো শহর-সংলগ্ন নয় এবং এখনও প্রচুর গ্রামে ইলেকট্রিকের পোস্ট যায়নি। তাই টিভি-র প্রভাব কথাটা অমূলক। কালেভদ্রে পুজোপার্বণে চাঁদা তুলে টিভি এনে ব্যাটারিতে ভিডিয়ো শো হয়। ক’জনই বা দেখে। কাজেই বেশির ভাগ গাঁয়েই এখনও শতকরা নব্বই ভাগ মেয়ে মদ্দ বাউল গানের আসরে আসে। বছরের পর বছর শ্রোতা বেড়েই চলেছে। নদিয়ার আসাননগরের কাছে কদমখালিতে ‘লালন মেলা’-য় গত দশ বছরে শ্রোতাদের সংখ্যা এত বেড়েছে যে তিন-তিনটে মঞ্চ করেও সামলানো যাচ্ছে না। তিনরাত গানের বিরাম নেই। লোকায়তের টান হল অমোঘ। যে-কোনও বাউলকে জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে এখন তাদের কত শ্রোতা। ঠিকই যে মাঝে মাঝে শ্রোতারা অসভ্যতাও করে। তবু উৎসাহ প্রবল।

এখন যেটা মূল সমস্যা সেটা হল আমাদের মতো ভদ্রলোকদের হালচাল এবং বাউল ফকিরদের সম্পর্কে প্রকৃত দৃষ্টিকোণ গড়ে তোলার অভাব। সত্যিই তাদের প্রতি আমাদের মমতা আর সহানুভূতি আছে। আমরা জানতে চাই তাদের জীবনধারা, বুঝতে চাই সমস্যা। হয়তো যেতে পারি না তাদের দরিদ্র যাপনের পল্লিপরিবেশে, কিন্তু তাদের আনতে চাই আমাদের বৃত্তে, শুনতে চাই তাদের সংলাপ। তাদের গান এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসেও সমাদর করে শোনে ছাত্রছাত্রীরা— তার পেছনে কিছু অধ্যাপকের আনুকূল্যও থাকে। সরকারি প্রয়াসে নানা জেলার অজানা কিন্তু প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন বাউল ও ফকিরদের গান ক্যাসেটবদ্ধ করে নিতান্ত স্বল্পমূল্যে বিক্রি হচ্ছে, যার মূল্য লক্ষ্য প্রচার। গান ও গায়কের প্রচার।

এসব তো খুবই ভাল প্রয়াস, কিন্তু আমরাই মাঝে মাঝে বোকামি করে বসি। যেমন বছর কয়েক আগে বাউলদের নিয়ে একটা সেমিনারে যোগ দিতে গিয়েছিলাম বাংলা আকাদেমি চত্বরে। তার বাইরে স্টেজ বেঁধে গান হবে, দুপুরে আকাদেমির ঠান্ডা ঘরে সেমিনার— আমার অংশ সেখানেই। সময় বৈশাখ, রুদ্র বৈশাখ। অতবড় রবীন্দ্রসদন চত্বর রোদে পুড়ে যাচ্ছে। দুপুর দুটো থেকে চারটে পর্যন্ত আলোচনা— ‘লোকজীবনের সমস্যা: আমাদের কর্তব্য।’ এ বিষয়ে বলব আমরা সুধীজন। সাড়ে বারোটা নাগাদ রোদ্রের ভ্রূকুটি সামলে পৌঁছলাম। কর্তৃপক্ষ দিলেন কোল্ড ড্রিংকস। লোকশিল্পীরা এসে গেছেন। সেদিন রবিবার, তাই আকাদেমির ছুটি। তার বাইরের ছায়াচ্ছন্ন অংশে ডেকরেটরের ব্যবস্থাপনায় বেঞ্চি আর হাইবেঞ্চি পেতে খাওয়ার ব্যবস্থা। টানা বেঞ্চিপাতা। জনা তিরিশ শিল্পীকে খেতে দেওয়া হয়েছে একসঙ্গে। ভাত-ডাল-ভাজা-মাছ-চাটনি। খুব তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছেন তাঁরা। অবশ্য গরমের একটা হলকা রয়েছে কিন্তু তাতে এই গ্রামীণ মানুষদের কী এসে যায়? আমাদেরও খাওয়ার নিমন্ত্রণ ছিল। বেলা একটা বাজে, চনমনে খিদে। বলে বসলাম, ‘আমরাও তো লাইনে বসে যেতে পারি পরের ব্যাচে।’ আমার আগ্রহ ছিল দু’কারণে। এক নম্বর নিশ্চয়ই খিদে, সেটা গৌণ। আসলে ভাবছিলাম এঁদের সবকিছুর ভাগীদার হওয়াই তো উচিত। আলোচনাচক্রের উঁচু মঞ্চে বসে, ব্যবধান টেনে, শুধু বক্তৃতা আর জ্ঞানদান কি শোভন? এঁদের সঙ্গে একসঙ্গে খেলে ওঁরাও তো উৎসাহ পাবেন, ভরসা পাবেন। জীবনের সর্বস্তরেই বিভাজন দেখে ওঁদের নিশ্চয়ই বেশ বিভ্রান্ত লাগে। আমাদের আপ্যায়নেও ফাঁক ধরা পড়ে যায়।

আমার প্রস্তাবে অবশ্য জল ঢেলে দিলেন একজন কর্তাব্যক্তি। হাঁ হাঁ করে উঠে বললেন, ‘উঁহু, তা কী করে হবে? আপনারা হলেন স্পিকার। আপনাদের আলাদা ব্যবস্থা। এই এঁদের নিয়ে গিয়ে লাঞ্চ দিয়ে দাও।’ অচিরে আমাদের একটা ঘরে এনে চেয়ার টেবিলের সামনে বসিয়ে, ক্যাটারারের লোগোচিহ্নিত সাদা বাক্স করে লাঞ্চ প্যাকেট দেওয়া হল। ক্ষুন্ন মনে সেটা উন্মোচন করে পাওয়া গেল একদলা শুকনো ফ্রায়েড রাইস, একটুকরো মুরগির ঝোলবর্জিত নির্মমতা, সকালে-কাটা গাজর-বিট-শসার স্যালাড, প্লাস্টিক মোড়া এক পিস করুণ থ্যাঁতলানো সন্দেশ এবং এসব খাদ্য মুখে তোলার জন্যে এক চিলতে প্লাস্টিক চামচ। কত কষ্টে সেসব গলাধঃকরণ করতে লাগলাম ঘন ঘন জল সংযোগে। সেই মুহূর্তে অন্তত লোকশিল্পীদের খুব ভাগ্যবান মনে হল। ভদ্রলোক ও ইনটেলেকচুয়াল হবার কী বিড়ম্বনা! আলোচনাচক্রে অংশ নেবেন এমন একজন বক্তা আমাকে নিচু স্বরে বললেন, ‘মুরগির পিসটা শুধু দন্তস্ফুট করার অযোগ্য নয়, রীতিমতো দুর্বিনীত। ওর বোধহয় আত্মদানে ততটা উৎসাহ ছিল না। বয়সেও আমাদের কিঞ্চিৎ অগ্রজ, কী বলেন?’

আমি মৃদুহেসে সমর্থন করে বললাম, ‘আহা, আমরাও তো বাইরের ওই ভোজটা খেতে পারতাম। ইস, ওরা কী ভাগ্যবান, পেটপুরে খেলো।’

বক্তা বললেন, ‘উঁহু, ওটা হল লোকখাদ্য। আমাদের কি ওসব খাওয়া শোভা পায়? আমরা হলাম গিয়ে রিসোর্স পার্সন। আমাদের জন্যে তাই স্পেশাল লাঞ্চ প্যাকেট… স্পেশাল অ্যারেঞ্জমেন্ট।’

এর পরের অংশটুকু অবশ্য আরও করুণ। দুটো নয়, আড়াইটে নাগাদ শুরু হল ঠান্ডা ঘরে মহতী আলোচনা চক্র— ‘লোকজীবনের সমস্যা: আমাদের কর্তব্য।’ ভবিযুক্ত হয়ে আমরা মঞ্চে বসলাম। সঞ্চালক শুরু করলেন তাঁর ভাষণ। সেই বৈশাখের খাঁ খাঁ দুপুরে কোন কলকাতাবাসী আর আসবেন শ্রোতা হয়ে? কাজেই চেয়ার ভরা পঞ্চাশজন লোকশিল্পী, দশজন উদ্যোক্তা, পাঁচজন বেকার আর চারজন বক্তা শুরু করলেন আমাদের কর্তব্য বিষয়ে কূট-কচালি বিচার বিবেচনা। প্রথম বক্তা এতটাই তাত্ত্বিক আর পুথিপড়া পণ্ডিত যে লোকজীবনের সংজ্ঞা নিয়ে বিশদে বোঝাতে লাগলেন। লোকশিল্পীরা তাঁদের কর্তব্য সম্পর্কে একটুও দ্বিধা না রেখে নিপাট নিদ্রাতুর হয়ে পড়লেন। একদিকে লোকখাদ্য আরেকদিকে ঠান্ডা ঘর— এই দ্বান্দ্বিক বিন্যাসে আমার সেটাই সবচেয়ে ছন্দোময় মনে হল।

এবারে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মনে হবেই যে, বুদ্ধিজীবী নগরবাসীদের এহেন অবিবেচনার কারণ কী? আমাদের বুদ্ধিশুদ্ধি বা কাণ্ডজ্ঞানের কোনও গুরুতর অভাব বাস্তবজীবনে খুব একটা দেখাই না, অথচ প্রশ্নটা যখন লোক-লোকায়তের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে তখন কেন আমরা বেহিসেবি কাজ করে বসি? পল্লিজীবনের সঙ্গে আমরা যে নিতান্ত অপরিচিত তাও নয়। এই অবিবেচনার সংকট যে কেবল কলকাতার মতো মেট্রোপলিটন শহরেই দেখা যায় তা নয়। নগরতলিতেও এমন ঘটে, ঘটতে পারে। একটা নমুনা দেব।

সেবার বাঁকুড়া শহরের গায়ে কাটজুড়িডাঙায় একটা বাউল মেলা ও আলোচনাচক্র হল দু’দিন ধরে। আমার সেখানে নিমন্ত্রণ ছিল। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা সেখানকার রাঢ় একাডেমি এবং তার প্রধান উদ্যোক্তা অচিন্ত্য জানা উদ্যমী মানুষ। রাঢ় একাডেমির জন্য স্থানীয় ডাক্তার বি. সি. মাজির কাছ থেকে তিনি খানিকটা জমি সংগ্রহ করেছেন। মূল মঞ্চ সেখানেই করা হয়েছে। সুপ্রসারিত মাঠে আরও দুটি মঞ্চ করা হয়েছে বাউল গানের শত শত শ্রোতাদের বিনোদনের জন্য। ১৯৯৫ সালে রেজিস্ট্রিকৃত এই একাডেমি বহু কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা নিয়েছেন। ভেতরে একটু আধটু দলাদলি ছিল এবং আছে— সেটা কোন সংগঠনেই বা নেই? একাডেমি এবারই প্রথম বাউল সম্মেলন করলেন। তাঁদের লিখিত বক্তব্য:

আগের তুলনায় বাউলের মর্যাদা কিছুটা ভাল। মানুষ এখন বাউলদের অন্য দৃষ্টিতে দেখে। আগে বাউলদের জীবনজীবিকা ছিল ভিক্ষাবৃত্তির উপর নির্ভরশীল। বর্তমানে সেখান থেকে আর্থসামাজিক ব্যবস্থার ফলে সরে এলেও বাউলদের দৈন্য সমাজের লজ্জা। আগে বেশির ভাগ বাউলদের জীবন কাটত আশ্রমবাসী হিসেবে, এখন অনেকে কেন বেশির ভাগ বাউলই গৃহবাসী। দারিদ্র্য তাদের নিত্যসঙ্গী। খেতে-খামারে কঠোর পরিশ্রম করে বাউল সংগীতকে এঁরা বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। মঞ্চে হাজার হাজার মানুষের হৃদয় জয় করে যে পরমপুরুষ সে-ই আবার যখন মাঠে মাটি কাটে তখন কেউ দেখে হয়তো নাক সিঁটকোয়। কাজেই বাউলদের অভাব, অনটন, দারিদ্র্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির সমস্যা খুবই বেদনাদায়ক। এহেন অবস্থায় সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের গুরুদায়িত্ব নিতে হবে। বাউলদের সম্মুখে সবচেয়ে বড় বিপদ হল উচ্চ শক্তি পরিচালিত মিডিয়া এবং বাউল সংগীতের উপর শহরের সংগীতের প্রভাব। এক্ষেত্রে সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং জনগণকে দায়িত্ব নিতে হবে। সুখের বিষয় সরকার এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এই দৃষ্টিভঙ্গিতে কাজ করে চলেছেন।

কাটজুড়িডাঙায় বাউল সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে চলবেন আশা করা যায় তবে তা যেন বাৎসরিক বাউল গানের আসরে পরিণত না হয়। একথা বলার কারণ হল, এখন পশ্চিমবঙ্গে সব জায়গায় যেসব মেলা হচ্ছে বাউলদের নিয়ে, তার প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে বিনোদন।

কিন্তু হচ্ছিল সেমিনারের প্রসঙ্গ। বলা যেতে পারে, শুধু বিনোদন কই? সেমিনার কিংবা নামান্তরে আলোচনা চক্র কি অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে করা হচ্ছে না? হচ্ছে, তবে কীভাবে হচ্ছে তার প্রমাণ ওই সম্মেলনেই বোঝা গেল। সেদিন মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানের কথা একটু বলা উচিত। উদ্যোক্তাদের ভাষণ, মন্ত্রী মহাশয়ের উৎসাহোদ্দীপক বক্তব্য, বিশিষ্ট অতিথিদের কথার মাঝখানে বলতে বলা হল ডাক্তারবাবুকে, যিনি রাঢ় একাডেমির জমি দান করেছেন। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানালে তিনি বললেন, ‘এখানে জমিটা পড়েছিল, এঁরা চাইলেন দিয়ে দিলাম। অন্য কাউকেও দিতে পারতাম। বাউলরা এখানে এসেছেন। এই জায়গাটা কাজে লেগেছে দেখে ভাল লাগছে। বাউল গান শুনতে ভালবাসি— তবে সব বুঝতে পারি না, কঠিন তত্ত্ব কথা। এঁদের জন্যে কিছু করা উচিত ঠিকই, একাডেমি ভাবছেন কী করা যায়। বাউলদের সমস্যার সমাধান করা দরকার। তাঁদের উৎসাহ দেওয়া দরকার। আমি চিকিৎসক, আমি আর কী করতে পারি? আমার চেম্বারে এলে আমি ওঁদের বিনা পয়সায় চিকিৎসা করে দিতে পারি। তবে এখানে বলতে আপত্তি নেই যে, এতদিন ডাক্তারি করছি, কিন্তু কোনও বাউল কোনওদিন আমার কাছে চিকিৎসার জন্যে আসেননি। ওঁদের বোধহয় রোগজ্বালা নেই। সাধক তো।’

শ্রোতারা হাততালি দিয়ে উল্লাস জানালেন, বাউলরা হাসলেন অপ্রতিভ হাসি— দেখতে পেলাম মঞ্চ থেকে। ভাবলাম, এ ধরনের অসহায় দরিদ্র মানুষদের নিয়ে এমন কথা কি আমরা বরাবর বলে যাব? বাঁকুড়া শহরের প্রসার প্রতিপত্তি সম্পন্ন ধনী চিকিৎসকের কাছে গ্রামের বাউল কি আসতে সাহস পাবে কোনওদিন? আসার কোনও স্বাভাবিক উপায় আছে কী? এলে কি সে বাউলের পোশাক পরে আসবে? নইলে বোঝা যাবে কী করে যে সে বাউল? ব্যস্ত চিকিৎসকের চেম্বারে প্রথমে নাম লেখাতে হয় এক সহকারীর কাছে। দীনবেশী গ্রাম্য অসুস্থ মানুষরা তাদের কাছে কি কখনও সদয় ব্যবহার পেয়ে থাকে? ডাক্তারবাবুর কাছ পর্যন্ত সে তো পৌঁছতেই পারবে না।

আসলে আমাদের বোঝার জায়গাটা একটু গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। বাউল যখন একতারা হাতে শ্রোতাদের বিমুগ্ধ করে গান করে তখন সে একজন অন্য মানুষ— আর যখন সে গ্রামিক সমাজের অন্তর্গত থেকে বাস করে তখন সাধারণ গরিব মানুষ। আধিব্যাধিতে কি তারা আক্রান্ত হয় না? হলে কোথায় যায়? প্রথমে সহ্য করে, তারপরে টোটকা কিছু খায়। না হলে সস্তার হোমিওপ্যাথি। নিতান্ত তাতেও নিরাময় না হলে শহরে গিয়ে ফার্মেসির সেলসম্যানকে বলে আন্দাজি ওষুধ নেওয়া। ডাক্তারের ফি কোথায় পাবে? বাউলরা যে গায়— ‘এই মানুষে আছে সেই মানুষ’ — একদিক থেকে একেবারে নির্জলা সত্য। ওই সাধারণ গরিব-গুরবো, সুযোগসুবিধাহীন, অসহায় মানুষটার মধ্যে আছে আরেকটা মানুষ, সেই মানুষটা বাউল গায়। যখন গায় তখন অন্য মানুষ। সমাজে প্রতিষ্ঠা পায়নি, নামযশ নেই, টাকাপয়সা নেই, কিন্তু মঞ্চে যখন তাকে গান গাইতে ডাকা হয় তখন তার পুনর্জন্ম হয়। সে দেখিয়ে দিতে চায় তার আসল সত্তাকে। সেটা তার অর্জিত। ওই নরম অভিমানের জায়গাটায় ঘা দেওয়া উচিত নয়।

সচরাচর শহরে আর মফস্সলে যেসব ব্যক্তি বা সংস্থা বাউলমেলা, আলোচনাচক্র বা সেমিনার সংগঠন করেন তাঁদের কেবল দরদ আর সহানুভূতি থাকলেই যথেষ্ট নয়। হতে হবে অনেক বাস্তববাদী এবং মানবিকতা সম্পন্ন। বাউল ফকিরদের জীবন ও কর্মশালা সম্পর্কে সরাসরি অভিজ্ঞতা থাকা জরুরি। তা হলেই একমাত্র বোঝা যাবে, কোন পরিবেশ থেকে তারা কোথায় এসেছে, সম্মেলনে কী তাদের প্রত্যাশা ও চাহিদা, কেন তাদের অতৃপ্তি। একটা কথা তো খুব স্পষ্ট। বহুদিনের প্রত্যাশা নিয়ে কাক-ভোরে রওনা হয়ে, সারা দিনের স্বেদ ঝরিয়ে, ক্লান্ত তবু ক্লান্তিহীন যে-গায়ক মানুষটি মঞ্চে উঠেছে তাকে কি একটামাত্র গান গাইতে দেওয়া সংগত? উদ্যোক্তাদের সময় কম, মাত্র তিন-চার ঘণ্টায় কুড়িজনকে গান গাওয়াতে হবে, তার দায় কি ওই গ্রামীণ শিল্পীর নিতে হবে? গানই তো তার জীবন, তার মোক্ষণ, তার প্রতিবাদ। বিদ্যমান সমাজের মধ্যে বাস করে, শত দুঃখ কষ্টেও, তার গান তাকে বাঁচিয়ে রাখে। সন্ধে থেকে বাউল সাজে সেজে তার সে কী অধীর অপেক্ষা! যে মুখচোরা তার আর ডাক পড়ে না মঞ্চে। অবশেষে যখন ডাক পড়ল তখন রাত দশটা। খিদে তেষ্টায় জর্জরিত, ঘর্মাক্ত, সন্ধেবেলা থেকে অপেক্ষাতুর, কেমন গাইবে সে? অথচ এবারে ভাল না-গাইতে পারলে পরের বার উদ্যোক্তারা ডাকবেন না। সেইজন্য এ জাতীয় সম্মেলনে বাউল-ফকিররা যখন গায়, প্রাণপণে গায়, তখন তাদের দিকে আমি তাকাতে পারি না। তার মনের আন্তরিক ইচ্ছা তো আমি জানি— প্রথমে গাইতে চাইবে গুরুবন্দনা, তার পরে মনঃশিক্ষা, তার পরে দৈন্য, সবশেষে কোনও একটি তত্ত্বগান বা মুর্শিদা গান। কিন্তু তার সময় সুযোগ কই? ঘোষক বলে দিয়েছেন ‘এখন গান করবেন সদানন্দ বাউল। তাঁর গান শেষ হলে রসিকদাস বাউল গাইবেন। তাঁকে তৈরি থাকতে বলা হচ্ছে।’ সদানন্দ মঞ্চে উঠে প্রথমে দেখে মাঠ ভরতি দর্শক শ্রোতা। করুণভাবে চোখ বোলায় সামনের সারির ভি.আই.পি কিংবা সভাধিপতির দিকে— গবেষক আর অধ্যাপকদের দিকে— সাংবাদিকদের দিকে। ভাবে, কাকে গান শোনাতে এসেছে সে? কোন সেই একখানা আশ্চর্য গান তার পরশমণি, যা সবাইকে স্পর্শ করবে?

কাটজুড়িডাঙার সম্মেলনের লিখিত প্রতিবেদনে যা বলা হচ্ছে তার সঙ্গে আমাদের অন্য সমাবেশের অভিজ্ঞতা একইরকম। বলা হচ্ছে:

বাউল শিল্পীর সংখ্যা বেশি হওয়ায় দুটি মঞ্চ করা সত্ত্বেও এক-একজন বাউল শিল্পী একটি বা দুটির বেশি সংগীত পরিবেশন করার সুযোগ পাননি। ফলে তাঁদের একটু ক্ষোভ থেকে যায়। তবে তাঁরা প্রত্যেকেই গান পরিবেশন করে দেখিয়ে দিয়েছেন বাউল গান কাকে বলে।

উদ্যোক্তাদের আত্মতুষ্টি আর শিল্পীদের ক্ষোভ একেবারে সমান্তরাল রেখায় অবস্থিত। কাঠজুড়িডাঙার বাউল মেলাই যে আদর্শ তা বলছি না। তাঁদের উদ্যমকে খাটো করবার কোনও উদ্দেশ্য নেই আমার। কদমখালির লালনমেলায় একই অবিবেচনা কাজ করছে। সেখানে আবার ‘বাংলাদেশ থেকে আগত’ বাউলদের খাতির একটু বেশি—টিভি ও অন্য চ্যানেলের আগন্তুক ক্যামেরাম্যান রিপোর্টারদের তৎপরতা চোখে পড়বার মতো। হঠাৎ উড়ে-এসে-জুড়ে বসা কোনও অধ্যাপক বা মন্ত্রী মহোদয়ের লালনবিষয়ক ভাষণ— যাতে সেই ‘ক্লিশে’ অর্থাৎ জাতপাতহীন মানবতা, হিন্দু মুসলমান সংহতি আর ‘এমন সমাজ কবে সৃজন হবে’ বলে দীর্ঘশ্বাস থাকবেই। তার পরে শুরু হবে বাউল গানের ধারাবাহিক, অপরিকল্পিত, অবাধ, অসংগত বিন্যাসে কিম্ভূত এক জগাখিচুড়ি। দেখা যাবে শুদ্ধ গানের পাশে নাবালক রচনা, কখনও হালকা মস্করার গান, কারুর শুধুই লালনসম্বল পরিবেশন, কেউ গেয়ে দিল হাফ-কীর্তন। কে কোন গান গাইবে, গানের পর্যায়ক্রমিক কিছু নিবেদন করা সম্ভব কি না, এসব উদ্যোক্তাদের মধ্যে কে ভাববে? সন্ধ্যার মধ্যে বৃহৎ জনতার হই-চই, ফেরিঅলার চিৎকার, তেলেভাজা ও জিলিপির দোকানে গ্রামীণ ভিড়, মানুষের বাঁধভাঙা ঢল। তারা একটা অনির্দিষ্ট জিনিস শুনতে এসেছে। বাউলের অবয়ব, পোশাক ও গানভঙ্গিকে তারা অন্বেষণ করছে। গানের একটা ধাঁচ তাদের জানা আছে, সেটা চাইছে। শান্তভাবে নিবেদিত আত্মস্থ বাউলের পরিবেশন তাদের ভাল লাগার কথা নয়— তাই যত রাত বাড়ে ততই গায়নের লাগাম খসে পড়ে। মত্ত তাল আর উদ্দাম নাচের ছন্দে গান পরিবেশন করে নবীন বাউলেরা। আসর জমিয়ে দেয়। প্রবীণ, বিবেচক, ভাবুক গায়করা কিছুটা হতভম্ব ও দিশাহারা হয়ে পড়েন। বাউল গান হয়তো তাঁদের বিশ্বাসে বিনোদনের বিষয়ীভূত নয়— তাঁদের গায়নও অনেক অন্তর্মগ্ন, নবীন কণ্ঠের তেজ বা জাদু তাঁদের না-থাকারই কথা। তাঁরা চাইছিলেন গানের মধ্যে দিয়ে কিছু বলতে—কোনও গভীর বাণী। কে শুনবে?

ইদানীং এ-জাতীয় গণমঞ্চে বা লোকমঞ্চে আরেক উৎপাত শুরু হয়েছে। সাধারণভাবে প্রধান গায়কের সঙ্গে তিন-চারজন সংগতীয়া ওঠে। মঞ্চে, দাঁড়িয়ে বা বসে সংগত করেন। কোনও কোনও দলে দেখা যায় এক বালক বা নবীনকিশোর সঙ্গে এসে মঞ্চে বসে। বাউল পিতা বা গুরু স্নেহবশে তাকে কাছে এনে সস্নেহে বলেন, ‘এই ছোট্ট ছেলেটা এইটুকু বয়সেই চমৎকার বাউল গাইছে— আপনারা শুনুন। দেখুন কণ্ঠে কী ভাব! এখনও হয়তো তত্ত্ব বোঝে না কিন্তু ভাল গায়। আপনারা শ্রোতারা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে ওঁর গান শুনুন, উৎসাহ দিন।’

তার মানে এক প্রস্ফুটমান পেশাদার শিল্পীর জন্ম হচ্ছে আমাদের সামনে। দেখতে হবে পনেরো মিনিট ধরে বাউলের ক্যারিকেচার। আট-দশ বছরের মানবক, ছোট মাপের আলখাল্লা ও পাগড়ি, কোমরে বেল্ট বাঁধা গেরুয়াবাস, গলায় কাচের মালা, রঙিন কোমরবন্ধ, কপালে আর নাকে স্পষ্ট রসকলি—যেন বাউলের শিশু সংস্করণ। চিকন কণ্ঠে গাবগুবি বাজিয়ে সেও গেয়ে ওঠে অচিন পাখির খাঁচার রহস্য গান। যাকে বলে ছোট মুখে বড় কথা। গণতোষণে কোনও বাধা পড়ে না। একটা গান শেষ হলে জনগণেরা হাততালি দেন বিপুল আবেগে। কোনও অত্যুৎসাহী শ্রোতা মঞ্চে উঠে তার বুকে সেফটি পিন দিয়ে এঁটে দেন তরতাজা দশ টাকার নোট, নিজের কৃতিত্বে নিজেই হাসেন দন্ত বিকশিত করে। নবীনকিশোর দ্বিগুণ উৎসাহে এবারে দ্বিতীয় গানের সঙ্গে তোলপাড় নাচ শুরু করে।

এ ধরনের বাউলবিলাসে সবসময়ে উদ্যোক্তাদের হাতে রাশ থাকে তা নয়। গানের পর গান হতে হতে আসরের মাঝে একফাঁকে চকিতে ঘটে যায় এমনতর শিশু সংস্করণের বাউল-উজ্জীবন-প্রকল্প। অবিবেচনার এও এক রকমফের। আরেক সম্মেলনে দেখেছিলাম বাউলদের বিপন্নতার অন্যতর দৃশ্য। দুপুর-বিকেল ধরে হল সম্মেলনের উদ্বোধন আর ভারী মানুষদের ভাষণ। সন্ধে থেকে হবে বাউল গান। মাঝখানে দু’ঘণ্টার অবকাশে কী করা যায়? উদ্যোক্তারা আয়োজন করে দিলেন আলোচনাচক্র বা গ্রুপ ডিসকাশন। তার আলোচ্য বিষয়গুলি হল:

১ ভোগবাদ ব্যতিরেকে বাউল হল অধ্যাত্মবাদের অগ্রদূত।

২. সম্প্রীতি রক্ষায় ও গণশিক্ষা প্রসারে বাউল সংগীত।

৩, অপ-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এবং সুস্থ সংস্কৃতি রক্ষায় বাউল সংগীত।

৪. বর্তমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় বাউল সংগীত বা বাউল শিল্পীদের অবস্থান।

৫. বাউল সংগীত ও বাউল শিল্পীদের মর্যাদায় সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা।

হঠাৎ এমন সুচিন্তিত তালিকা দেখলে মনে হবে ব্যাপারখানা কি? এ আলোচনা কাদের জন্য? কারাই বা এর অংশগ্রহণকারী? শ্রোতাই বা কে?