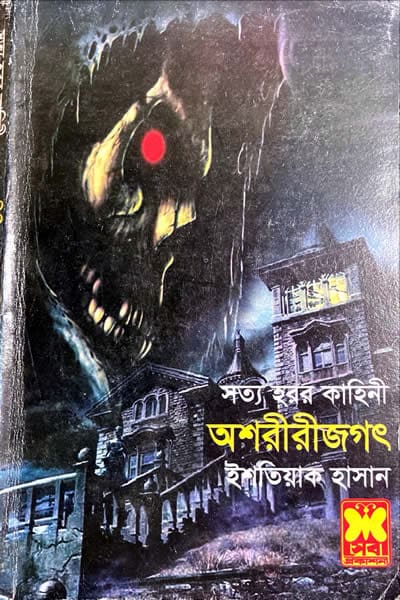

- বইয়ের নামঃ অশরীরীজগৎ

- লেখকের নামঃ ইশতিয়াক হাসান

- সিরিজঃ সেবা হরর সিরিজ

- প্রকাশনাঃ সেবা প্রকাশনী বই

- বিভাগসমূহঃ ভূতের গল্প

অশরীরীজগৎ

পাতালকুঠুরী লণ্ডভণ্ড

প্রয়াত হ্যারি প্রাইস পল্টারগাইস্টদের সম্পর্কে বলেছিলেন এরা রীতিমত অভিশপ্ত প্রেতাত্মা, ভয়ঙ্কর এদের আচরণ। সাধারণ ভূতেরাও নানা ধরনের সমস্যা তৈরি করে। কখনও এরা দেখতে ভীতিকর, বদখত, প্রচুর শব্দ করে, তবে এদের মধ্যে অনেকই আছে যারা মানুষের বিশেষ করে যাদের বাড়িতে বা এলাকায় থাকে তাদের ক্ষতি করে না। কখনও কখনও তো রীতিমত বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করে।

কিন্তু পল্টারগাইস্টদের কাছে এসব প্রত্যাশা করা বৃথা। এরা ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে অভ্যস্ত, এমনকী এই আচরণের পেছনে গ্রহণযোগ্য কোন কারণও থাকে না। প্ৰচণ্ড প্রতিহিংসাপরায়ণও। বলা হয় সাধারণ ভূতেরা কেবল কোথাও উদয় হয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেও এরা রীতিমত উপদ্রব চালায়।

নানা ধরনের পরিবেশেই পল্টারগাইস্টদের আনাগোনার খবর পাওয়া যায়। স্বাভাবিকভাবেই সমাধিক্ষেত্রগুলোও এর ব্যতিক্রম নয়।

তবে এর সঙ্গে আবার বিভিন্ন গোরস্থানে দেখা দেয়া নিরপরাধ কিছু প্রেতাত্মাকে গুলিয়ে ফেলবেন না যেন। মেরি কটনের সেই শিশু শিকারদের কথা বলা যেতে পারে। নিজের চার সন্তানসহ গোটা পনেরো শিশুকে হত্যার অভিযোগে ফাঁসি হয় ডারহামের পশ্চিম অকল্যাণ্ডের মেরি কটনের। যেসব গোরস্থান ও সমাধিক্ষেত্রে এই শিশুদের গোর দেয়া হয় সেসব জায়গায় তাদের ভূতের দেখা মেলে। এমনই এক দুর্ভাগা ছোট্ট ভূত একবার গ্রামের পোস্টম্যানকে অনুসরণ করতে থাকে। পরনে ছিল গোর দেয়ার সময়কার পোশাকটি। একপর্যায়ে পোস্টম্যানের পিছু পিছু তার বাড়ি হাজির হয়। তারপর ঢুকে পড়ে ভদ্রলোকের ছোট্ট শিশুটি যে কামরায় ঘুমিয়ে ছিল সেখানে। আতঙ্কিত পোস্টম্যান ও এই দুর্ভাগা ছোট্ট মেয়ের অশরীরীকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে সদাশয় এক মহিলা। ভুতুড়ে এক বাড়িতে বাস করা ওই বুড়ো মহিলা প্রেতাত্মাদের সঙ্গ পেয়ে অভ্যস্ত। মহিলা পরে বলে, ‘অন্ধকার পাতালকুঠুরী খুব ঠাণ্ডা, সেখানে নিঃসঙ্গও ছিল মেয়েটা। ওকে একটু আরাম দেয়ার চেষ্টা করেছি আমি। তোমাকে আর বিরক্ত করবে না সে।’ সত্যি ছোট্ট ওই ভূতকে আর দেখা যায়নি। ধারণা করা হয় বুড়ির ভুতুড়ে বাড়িতেই আশ্রয় নিয়েছিল সে।

এই পল্টারগাইস্টরা সাধারণ শান্ত প্রেতাত্মাদেরও বেশ ঝামেলায় ফেলে। বলা হয় কোন কোন গোরস্থানের পারিবারিক ভল্ট বা পাতালকুঠুরীগুলোতে মারাত্মক ধ্বংসযজ্ঞ চালায় তারা।

এবার যে ঘটনাটি বলব সেটা রেকর্ড করা হয় ইংল্যাণ্ডের সাফোক কাউন্টির স্টেনটন গ্রামের এক সমাধিক্ষেত্র থেকে ১৮১৫ সালে।

একদিন ভল্ট খুলতেই দেখা যায় কাঠের পাটাতনে আটকানো কাঠের ঢাকনি দেয়া কিছু সীসার কফিনের জায়গা বদল হয়ে গিয়েছে। গ্রামবাসীরা ভয় পেয়ে গেল। কফিনগুলো আগের জায়গায় রেখে পাতালকুঠুরী আটকে দেয়া হলো। কিছুদিন পর একজনকে সমাধিস্থ করতে গিয়ে একই সমস্যা চোখে পড়ল গ্রামবাসীর। দু’বছর বাদে যখন আবার খোলা হলো ভল্ট, আরও বড় চমক অপেক্ষা করছিল তাদের জন্য। অন্যান্যবারের মত কফিনগুলো শুধু এলোমেলো অবস্থায়ই নেই, আটজন মানুষ বইতে হয় এমন একটা ওজনদার কফিন ভল্টের দিকে যাওয়া সিঁড়ির ওপর এনে রাখা। কে করল তবে কাজটা?

দু’একজন অতি বুদ্ধিমান দাবি করল পাতাল নদীর জলস্রোতের কারণে এটা হতে পারে। কিন্তু সেরকম কোন আলামত চোখে পড়ল না। তাছাড়া এরকম পানির তোড়েও সীসার কফিন নড়ার কথা নয়।

তবে এ ধরনের ঘটনার সবচেয়ে বড় প্রমাণটি পাওয়া যায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বার্বাডোজে, ক্রাইস্ট চার্চের সঙ্গে যুক্ত ছোট্ট এক গোরস্থানে। দ্বীপটির সবচেয়ে দক্ষিণের বাতিঘরটির কাছেই এর অবস্থান। ব্রিজটাউন থেকে সড়ক পথে দূরত্ব আধ ঘণ্টা।

সাগর সমতল থেকে শ’খানেক ফুট উচ্চতায় ভল্টটি। পাথর কেটে ভেতরে বানানো হয়েছে। এর মেঝে, দেয়াল স্বাভাবিকভাবেই পাথরের। ওটা আটকানো নীল ডেভনশায়ার মার্বেল পাথরের টুকরো বা স্ল্যাব দিয়ে। জিনিসটা এতটাই ভারী যে কয়েকজন লোক লাগে তুলতে।

বার্বাডোজের প্রাচীন কয়েকটি পরিবারের সম্পত্তি এই ভল্ট। ওয়ালরণ্ডদের জন্য তৈরি করা হয়েছিল এটি। তাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কের সূত্র ধরে পায় ইলিয়টরা। রাজার সভাসদের সদস্য ছিল এই পরিবারগুলোর কর্তাব্যক্তিরা। প্রচুর দাস ছিল তাদের। দ্বীপ শাসন করত তারাই।

১৭২৪ সালে বার্বাডোজ কাউন্সিলের সদস্য জেমস ইলিয়ট মারা যান ৩৪ বছর বয়সে। তাঁর দুর্ভাগা স্ত্রী টমাস ওয়ালরণ্ডের মেয়ে এলিজাবেথ স্বামীর দেহাবশেষ নিয়ে আসেন তাঁদের পারিবারিক ভল্টে। পাথরের ফলকে খোদাই করার ব্যবস্থা করেন কয়েকটা বাক্য, ‘সাহসী, পরোপকারী একজন মানুষ ছিলেন তিনি। ১৪ মে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয় তাঁকে। পরিচিত সবাই তাঁর এই অকাল মৃত্যুতে ব্যথিত, পীড়িত।’

১৭২৪ সালে এখানে কয়টা কফিন ছিল তার রেকর্ড ছিল না। তবে শতকের বাকি সময়টা মোটামুটি নতুন কাউকে সমাধিস্থ করা হয়নি। ১৮০৭ সালের জুলাইয়ে গির্জার যাজকের কাছে একটা দরখাস্ত পেশ করা হয়, তাতে ইলিয়টদের আত্মীয়া মিসেস থমাসিনা গডার্ডকে এই ভল্টে সমাহিত করার আবেদন করা হয়। গির্জার পক্ষ থেকে অনুমতি দেয়া হয়।

শ্রমিকরা তখনই অক্ষত সিলগুলো ভেঙে ফেলে। নিগ্রো দাসরা বিশাল মার্বেল পাথরের খণ্ডটা সরাতেই সবার চোখ ছানাবড়া। ভেতরটা শূন্য। ইলিয়ট বা ওয়ালরওদের কারও কফিনই নেই। অনেক তল্লাশি চালিয়েও ওগুলোর খোঁজ মিলল না। যা হোক, মিসেস গর্ডাডকে সমাধিস্থ করার কাজ এতে আটকে থাকল না। ৩১ জুলাই চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন পাতালকুঠুরীতে।

তারপর ভল্টটির মালিকানা পায় চেজ পরিবার। ধনী, ক্ষমতাধর এক পরিবার। ওই সময়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অন্যান্য অভিজাত ইয়োরোপীয় পরিবারগুলোর মত বেশ কিছু বাগান এবং দাসের মালিক ছিল পরিবারটি। ভল্টের প্রবেশ পথের ওপরে চেজ পরিবারের প্রতীকচিহ্ন খোদাই করে দেয়া হলো। ওটা দেখতে পাবেন এখনও।

প্রথম চেজ হিসাবে সমাধিস্থলটিতে গোর দেয়া হয় ম্যারি অ্যানা মারিয়াকে, এলাকার মান্যগণ্য ব্যক্তি টমাস চেজের কিশোরী বোন সে। ১৮০৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে মারা যায় ছোট্ট মেয়েটি। একটা সীসার কফিনে পুরে তাকে আনা হলো। সমাধিস্থ করতে ভল্ট খোলা হলে দেখা গেল মিসেস গডার্ডের কাঠের কফিনটি আগের জায়গাতেই আছে।

১৮১২ সালের ৬ জুলাই পাতালকুঠুরী আবার খোলা হয় টমাস চেজের আরেক বোন ডোরকাস চেজকে কবর দিতে। এবার নিহতের সঙ্গে আসা আত্মীয়-স্বজন ভেতরের অবস্থা দেখে থ হয়ে গেল। অ্যানা মারিয়ার মৃতদেহসহ সীসার কফিনটা খাড়া হয়ে আছে। কফিনের মাথার অংশটা নিচের দিকে। আর যেখানে রাখা ছিল তার উল্টো পাশে আছে এখন। মিসেস গডার্ডের বিশাল কাঠের কফিনটারও যেন হাত-পা গজিয়েছে। জায়গা বদলেছে ওটাও।

হতবাক দলটা কফিনগুলোকে আগের অবস্থানে রেখে ডোরকাস চেজকে সমাধিস্থ করার কাজ সম্পন্ন করল। এবার ভল্টের মুখে মার্বেল পাথরের স্ল্যাবটা রেখে যাজক ও অন্যদের উপস্থিতিতে সিলমোহর মেরে দেয়া হলো।

ওই বছরই আবার খুলতে হলো সমাধিক্ষেত্রটি। এবার টমাস চেজের জন্য। তবে ভেতরে কোন অসামঞ্জস্য পাওয়া গেল না।

১৮১৮ সালে বেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বার্বাডোজ। বেশ কয়েকবার বিদ্রোহ করে কৃষ্ণাঙ্গ দাসরা। সংখ্যায় এত বেশি ছিল যে শ্বেতাঙ্গ-মালিকদের পক্ষে তাদের সামলানো বেশ মুশকিল হয়ে পড়েছিল। ওই সময় মারা যাওয়া শ্বেতাঙ্গদের একজন চেজ পরিবারের এক আত্মীয়া। ১৮১৮ সালের সেপ্টেম্বরের ১৬ তারিখ এখানে গোর দেয়ার জন্য আনা হলো স্যামুয়েল ব্রিউস্টার এমেসকে। তার মৃতদেহ রাখার জন্য ভল্ট খোলা হতেই দেখা যায় ভারী সীসার কফিনগুলোর একটাও আগের জায়গায় নেই। শুধু তাই না, দেখে মনে হচ্ছে ওগুলো প্রচণ্ড ক্রোধে ছুঁড়ে ফেলেছে কেউ।

১৮১৯ সালের ৯ জুলাই মিস থমাসিনা ক্লার্কের মৃতদেহ আনা হয় ভল্টে সমাধিস্থ করত। আবারও চমক। কফিনগুলো মোটেই আগের জায়গায় নেই। যাজক ড. টি. এইচ. অরডারসন এবার বেশ গুরুত্বের সঙ্গে নিলেন বিষয়টিকে। তিনি আরেকটা বিষয় খেয়াল করলেন, সমস্যা মূলত হয়েছে সীসার কফিনে, কাঠের কফিনগুলো মোটামুটি আগের জায়গাতেই আছে।

কৃষ্ণাঙ্গ দাসরা এসে ওগুলোকে আবার ঠিকঠাক করল। এসময়ই একটা বিষয় জানা গেল, ১৮০৭ সালে গোর দেয়া মিসেস গডার্ডের কাঠের কফিনটা টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে। ওটাকে বেঁধে মিসেস ক্লার্কের কফিন ও দেয়ালের মধ্যখানে রাখা হলো।

এই পর্যায়ে এসে সত্যি বিচলিত হয়ে পড়লেন চার্চের যাজক এবং চেজ পরিবারের সদস্যরা। তাঁরা বিষয়টি দৃষ্টিগোচর করলেন বার্বাডোজের গভর্নর লর্ড কম্বারমেয়ারের। পেনিনসুলা যুদ্ধে ওয়েলিংটনের অধীনে একটা ক্যাভালরির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি। সালামানকাতে দারুণ বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে পদকও পান। সাহসী এই সৈনিক ঠিক করলেন রহস্যময় এই ঘটনাটা পরীক্ষা করে দেখবেন নিজে উপস্থিত থেকে। তাঁর প্রথমে মনে হচ্ছিল কৃষ্ণাঙ্গ দাসরা এর পেছনে থাকতে পারে। তবে কেন এটা করবে, বুঝতে পারছিলেন না। তাঁর এডিসি মেজর ফিঞ্চসহ নিজেই সমাধিস্থলে উপস্থিত হলেন গভর্নর।

তাঁদের এবং যাজকের উপস্থিতিতে কফিনগুলো সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখা হলো, আর ওগুলোর সঠিক অবস্থান একটা কাগজে এঁকে নিলেন মেজর ফিঞ্চ। ওটা সংরক্ষণ করা হলো। ভল্টের মেঝেতে বালু ছিটিয়ে দেয়া হলো। ভারী মার্বেল পাথরের স্ল্যাবটা দিয়ে আটকে দেয়া হলো প্রবেশদ্বার। রাজমিস্ত্রী ও সরকারি লোকেরা নরম সিমেন্টে বেশ কিছু গোপন সিল এবং চিহ্ন দিয়ে রাখল।

গভর্নর লর্ড কম্বারমেয়ারের ইচ্ছা ছিল চেজ পরিবারের কেউ মারা গেলে তবেই ভল্ট খুলবেন। তবে নয় মাস পেরিয়ে গেলেও যখন মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া গেল না তখন কম্বারমেয়ার পাতালকুঠুরীতে প্রবেশের সিদ্ধান্ত নিলেন।

এলড্রিজদের বাগানে ১৮২০ সালের ১৮ এপ্রিল একটা মিটিং হলো। গির্জার পাশেই জায়গাটি। কোন কোন সূত্রের দাবি ভল্টের ভেতরে প্রচণ্ড একটা শব্দ শোনার গুজবেই এই সভা। অন্য সূত্রের মত, গভর্নরসহ বাকি লোকজন এতটাই কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন যে আর অপেক্ষা করার ধৈর্য তাঁদের ছিল না।

ওই দিনই গভর্নর, এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তি নাথান লুকাস, মেজর ফিঞ্চ, যাজক এবং এই বিষয়ে আগ্রহী রবার্ট বউচার ক্লার্ক ও রোলাণ্ড কটন হাজির হলেন পাতালকুঠুরীর সামনে। প্রথমেই গত বছরের জুলাইয়ে রেখে যাওয়া গোপন সব সিল ও চিহ্ন পরীক্ষা করে দেখা গেল ওগুলো অক্ষতই আছে। তেমনি সমাধিস্থলটির প্রবেশদ্বারে কারও হস্তক্ষেপের কোন চিহ্নই মিলল না। কম্বারমেয়ার ও তাঁর সঙ্গীরা নিশ্চিত হলেন যে কারও পক্ষেই সমাধির ভেতরে ঢোকা সম্ভব হয়নি। ‘ঘাসের একটা ডগা কিংবা অন্য কিছুও ঢোকার সুযোগ ছিল না,’ পরে তাঁর ডায়ারিতে লেখেন নাথান লুকাস, ‘কোন ধরনের চাতুরী কিংবা ষড়যন্ত্রের সম্ভাবনাই নেই।’

তখন দুপুর। পাশের বাগানে কঠোর পরিশ্রম করে আসা কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিকেরা কাজ সেরে ফিরছিল। তাদের আট- দশজনকে নেয়া হলো গোরস্থানে ভল্ট খোলার কষ্টসাধ্য কাজটি করার জন্য।

পাতালকুঠুরীতে ঢুকতেই সেখানে ভয়ানক বিশৃঙ্খলা টের পাওয়া গেল। বিশাল সীসার কফিনগুলো, যেগুলোর কোন কোনটা তুলতে ছয়জন মানুষের প্রয়োজন, ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে ভল্টের ভেতরে। দেয়ালে গিয়ে আছড়ে পড়েছে কয়েকটা। কোনটা খাড়া হয়ে আছে। কাঠের কফিনগুলো তাদের আগের অবস্থানেই আছে। মিসেস গডার্ডের জোড়া লাগানো কফিনটাও নড়ানো হয়নি। মেজর ফিঞ্চ ভল্টের ভেতরের কফিনের এবারের অবস্থানও এঁকে নিলেন। রহস্যময় এই ঘটনার গুরুত্বপূর্ণ এক দলিল হয়ে থাকল যা।

গোটা পাতালকুঠুরী এরপর ভালভাবে পরীক্ষা করা হলো। গত জুলাইয়ে যখন আটকানো হয় ভল্টটা তখন যে বালু ফেলা হয়েছিল তাতেও কোন চিহ্ন মিলল না। ভেতরের প্রতিটি দেয়াল পরীক্ষা করলেন লুকাস। একজন রাজমিস্ত্রী এরপর ওই দেয়ালগুলো আবার তন্ন তন্ন করে খুঁজল। কিন্তু পাথরের মধ্যে ফাঁপা কোন জায়গাই পাওয়া গেল না।

কেউ একজন তখন বলল একটা ভূমিকম্পই এর জন্য দায়ী। কিন্তু ভূমিকম্প, যেটার প্রভাবে কিনা সীসার ভারী সব কফিন ছিটকে গিয়ে দেয়ালে পড়েছে, সেটা নিশ্চয় যেনতেন কিছু নয়। এতে গোটা বার্বাডোজের না হলেও অন্তত এই এলাকার সব বাড়ি-ঘর ধূলিসাৎ হওয়ার কথা। তাই এই তত্ত্বটা ধোপে টিকল না। যেমন টিকল না পানির স্রোত বা অপ্রত্যাশিত পাতাল বন্যার তত্ত্বটা। কারণ ১৮২০ সালের ১৮ এপ্রিল ভল্টের ভেতরটা ছিল শুকনো খটখটে। তাছাড়া এই ঘটনার জন্য প্রচণ্ড পানির তোড় প্রয়োজনে। তাই যদি হবে, তাহলে কাঠের কফিনগুলো আগের জায়গায় থাকল কীভাবে?

নাথান লুকাস লেখেন, তিনি এবং উপস্থিত বাকি সবাই রীতিমত স্তম্ভিত হয়ে যান ব্যাপারটায়।

‘নিঃসন্দেহে চোরদের এতে কোন ভূমিকা নেই,’ নাথান লেখেন, ‘তেমনি কৃষ্ণাঙ্গদেরও হাত থাকা অসম্ভব। কারণ কুসংস্কারের কারণেই গোরস্থানের ভেতরে ঢুকতে ভয় পায় তারা। কিন্তু এখানে একটা অস্বাভাবিক শক্তির উপস্থিতি টের’ পাওয়া গিয়েছে। আমি নিজে এর সাক্ষী।’

একটা সরকারি রিপোর্ট প্রকাশের পর গভর্নরের এই তদন্ত নিয়ে গোটা বার্বাডোজে দারুণ আলোড়ন পড়ে যায়। চেজদের অনুরোধে ভল্ট থেকে সব কফিন সরিয়ে অপর একটা গোরস্থানে সমাহিত করা হয়। পরিত্যক্ত হয় ভুতুড়ে এই পাতালকুঠুরী। সরকার ওটাকে খুলে দেয়ার নির্দেশ দেন। এখন ওটা খোলাই আছে।

যদিও ঘটনাটা ওই এলাকায় তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করে, এর ব্যাপারে সংবাদপত্রে কিছু আসেনি। তেমনি চার্চের গোর রেজিস্টারেও এ সম্পর্কে কিছু লেখা হয়নি। অথচ ওটা নথিবদ্ধ করেন যাজক অরডারসন। এই কাহিনীটা অনেকেই বলেছেন, তবে নাথান লুকাসের ডায়ারির বর্ণনাটাই সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য।

অনেকটা এ ধরনের আরেকটি ঘটনার কথা শোনা যায় বাল্টিক সাগরের ওয়েসেল দ্বীপের আরেনসবার্গ গোরস্থানে। ওটা ১৮৪৪ সালে। বার্বাডোজের ঘটনার সঙ্গে এর বেশ মিল আছে।

এক নারী ও তার দেবরের মধ্যে ছিল খুব খারাপ সম্পর্ক। একই বাড়িতেই থাকত তারা। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই ঝগড়া ছিল প্রাত্যহিক ব্যাপার।

প্রাত্যহিক ব্যাপার। অদ্ভুত ঘটনা, কয়েকদিনের ব্যবধানে মৃত্যু হয় তাদের। মৃত্যুশয্যায় দেবর বলে যায় ভাবীর সঙ্গে একই সমাধিক্ষেত্রে যেন গোর দেয়া না হয় তাকে। কারণ অন্য দুনিয়ায়ও তাদের ঘৃণার বিন্দুমাত্র উপশম হবে না বলে ধারণা তার। কিন্তু এই কথাকে পাত্তা না দিয়ে পারিবারিক ভল্টে ভাবীর পাশেই সমাধিস্থ করা হলো দেবরটিকে। তারপরই সিল করে দেয়া ভল্টের ভেতর থেকে ভয়ঙ্কর এক শব্দ শোনা গেল। এতটাই বীভৎস ছিল মানুষের চিৎকার আর ধাতব পদার্থ ঠোকাঠুকির ওই শব্দ যে ভল্ট খুলে দেখতে বাধ্য হলো পরিবারের সদস্যরা। দুটো কফিনই শুধু যে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে তা নয়, দুটোর অবস্থান এমন জায়গায় যে মনে হচ্ছে একটা আরেকটার সঙ্গে লড়াইয়ে মত্ত ছিল। তাদের ঠিকঠাক করে ভল্ট আটকানোর পর আবার একই ঘটনা ঘটল। তবে ভদ্রমহিলার বুড়ো স্বামী জীবনের শেষ কয়টা দিন তাঁর ম্যানর হাউসে শান্তিতেই কাটান বিচক্ষণ এক সিদ্ধান্তের কারণে। ভাই আর স্ত্রীর কফিনের মাঝখানে শক্তিশালী একটা দেয়াল তুলে দেন। এতে গোটা ভল্টেই শান্তি ফিরে আসে।

কৃষ্ণাঙ্গদের বিশ্বাস জাম্বি নামের এক অশুভ আত্মা কফিনের এই ঝামেলার জন্য দায়ী। ওয়াকিং ডেড বা জোম্বি শব্দটা থেকেই জাম্বির উৎপত্তি। এ ধরনের অতৃপ্ত আত্মারা রাতের বেলা ঘুরে বেড়ায় আর নানা ধরনের ঝামেলা পাকায়। অবশ্য চেজদের ওই ভল্টের ঘটনার জন্য জাম্বিরাই দায়ী তার কোন প্রমাণ নেই।

লাল ক্ষত

সেন্ট যোসেফ, মিসৌরি, আমেরিকা। তরুণ সেলসম্যান তার হোটেল কামরায় বসে বসে কোম্পানির অর্ডার ফর্মগুলো পূরণ করছে। জানালা গলে সকালের উজ্জ্বল সূর্যালোক ভিতরে ঢুকছে। মনটা খুব ফুরফুরে তার আজ। তার জন্য সব দিক থেকেই চমৎকার এক দিন এটা। নতুন গ্রাহকদের তালিকা অফিসে পৌছার পর বস কতটা খুশি হয়ে উঠবে এটা ভেবে এখনই হাসি একান-ওকান হচ্ছে। একটা নতুন সিগার ধরিয়ে দোয়াত থেকে কলমটায় আবার কালি ভরে নিল। এসময়ই হঠাৎ আবিষ্কার করল কামরাটাতে এখন আর একা নেই সে।

ডান পাশের টেবিলটায় কেউ একজন বসে আছে। বিস্মিত হয়ে ঘুরে তাকাতেই বোন অ্যানির সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। তার দিকে উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে আছে।

খুশির চোটে ভয়ানক সেই স্মৃতিটাও বেমালুম ভুলে গেল। পুরো বিষয়টা এতটাই স্বাভাবিক মনে হচ্ছে তার কাছে যে, লাফিয়ে উঠে চেঁচিয়ে উঠল, ‘ওহ, অ্যানি, বোন আমার।’ কিন্তু যখনই নাম ধরে ডাকল, সুবেশী, অপরূপা তরুণীটি অদৃশ্য হলো।

তখনই যেন বাস্তবে ফিরে এল তরুণ। অ্যানিকে তো দেখার কোন সুযোগই নেই তার। বোনকে যেখানটায় দেখেছিল সেদিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কিন্তু তাকে পরিষ্কারভাবে দেখেছে সে। সে যেরকম সুন্দরী ছিল ঠিক তেমনটাই আছে। কিন্তু এখন ১৮৭৬, নয় বছর আগে ১৮৬৭ সালেই কলেরায় মারা গেছে অ্যানি। হোটেলের কামরাটায় একাকী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গোটা বিষয়টা আরেকবার ভাবল। হঠাৎ মনে হলো বোনের মধ্যে একটা অস্বাভাবিকতা চোখে পড়েছে তার। পোশাক, চুলের কাট এমনকী চেহারার অভিব্যক্তি শেষবার যেমন দেখেছে ঠিক তেমনটিই। তবে চমৎকার গড়নের মুখে একটা অস্বাভাবিকতা চোখে পড়েছে, জীবত থাকা অবস্থায় যা দেখেনি। ডান চোখের ওপরে কপালে একটা গাঢ় লাল ক্ষতচিহ্ন।

‘বাবা, এটা পাগলের প্রলাপ মনে হতে পারে। কিন্তু সত্যি বোনকে দেখেছি। তুমি এখন যতটা দূরে আমার ঠিক ততটা দূরে বসে ছিল ও আমার থেকে। আমি নিশ্চিত চিলেকোঠায় ওর ট্রাঙ্ক খুঁজলে যে পোশাকটা আজ পরা ছিল সেটা খুঁজে বের করতে পারব। যতই অবিশ্বাস্য শোনাক সে এসেছিল।’

সেন্ট লুইসে বাবার বাড়ির পার্লারে বসে আছে তরুণ বিক্রয় প্রতিনিধি। সে এতটাই হতবাক হয়ে পড়েছে যে কাজ শেষ না করেই পরের ট্রেনে সেন্ট লুইসে চলে এসেছে বাবা মা এবং ভাইকে ঘটনাটা খুলে বলার জন্য। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনা বিশ্বাস করার কোন কারণ খুঁজে পায়নি বাড়ির বাকি লোকজন।

‘শোনো, আমার মনে হয় তোমার মন তোমাকে ধোঁকা দিয়েছে,’ বললেন বাবা, ‘হয়তো কামরার কোন একটা কিছু, বাইরের পরিবেশ কিংবা মানসিক কোন একটা পরিবর্তন তোমাকে বোনের কথা মনে করিয়ে দেয়। এতেই তোমার মনে হয়েছে সত্যি সত্যি হাজির হয়েছে সে। মানুষের জীবনে এ ধরনের ঘটনা ঘটতেই পারে।’

‘বাবা, এটা মোটেই আমার স্মৃতি কিংবা কল্পনা নয়। অ্যানি আমার সঙ্গে ওই কামরাতেই ছিল।’ জোর গলায় বলার চেষ্টা করল তরুণ।

বাবা কেবল হেসে মাথা ঝাঁকালেন। তরুণ নিশ্চিত বাবা তার কথা বিশ্বাস করেননি মোটেই। সম্ভবত ঘটনাটা নিজের মনের মধ্যে চেপে রাখলেই ভাল হত। আসলে প্রিয় বোনকে এত বছর পর দেখে পরিবারের সবার সঙ্গে দেখা করে জানানোর লোভ সামলাতে পারেনি। সবাই-ই যে তাকে ব ভালবাসত। তাহলে সে কী দেখল? অন্যদের বিশ্বাসই বা করাবে কীভাবে?

‘আমি জানি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করোনি, কিন্তু সে এসেছিল,’ আবারও জোর দিয়ে বলল সে, ‘শেষবার .যেমন সুন্দর ছিল এখনও ঠিক তা-ই আছে। শুধু কপালের ওই দাগটা ছাড়া।’

তরুণের মা সেলাই থামিয়ে মুখ তুলে বললেন, ‘মানে?’

‘হ্যাঁ, তোমাদের বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। ওর কপালে একটা দাগ ছিল। আসলে একটা ক্ষত বা আঁচড়ের মতই মনে হচ্ছিল, ওটার রং ছিল লাল। সুঁই বা কোন পিনের গুঁতো খেয়েছে যেন কেবলই।’

হঠাৎ ভদ্রমহিলা জোরে চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন। তাঁর চোখ দিয়ে অনবরত জল গড়াচ্ছে। ‘ওহ্, অ্যানি,’ বলে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। তারপর স্বামী ও ছেলেদের একটা গল্প বললেন, যা নয় বছর তাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন।

‘তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিন সকালে এটা হয়,’ চোখের জল ফেলতে ফেলতে বললেন বুড়ো মহিলাটি, ‘বাক্সের মধ্যে শুইয়ে রাখা হয়েছে অ্যানিকে। কামরায় আমি একাই আছি। এতটাই সুন্দর লাগছিল, মনে হচ্ছিল এখনই মা বলে ডেকে উঠবে।’

এক মুহূর্ত কান্না বন্ধ করার জন্য অপেক্ষা করলেন। তারপর বলতে শুরু করলেন, ‘কিন্তু ওর চুল…সবসময় যখন চুল চূড়া করে বেঁধে রাখত দারুণ লাগত ওকে। আর এটাই ছিল আমার পছন্দ। চাচ্ছিলাম ওভাবেই সুন্দরভাবে কবরে যাক। অ্যানির চুলগুলো পিন দিয়ে সেভাবে আটকে দিতে চাইলাম। কিন্তু…হাতটা প্ৰচণ্ড কাঁপছিল। এসময় ওর কপালে ওটা দিয়ে খোঁচা দিয়ে ফেলি।’ চোখদুটো হাত দিয়ে ঢেকে ফেললেন ভদ্রমহিলা কাঁদতে কাঁদতে। ‘ওর সুন্দর মুখটাতে খুঁত তৈরি করে দিলাম আমি। তবে কেউ দেখতে পায়নি। পাউডার আর মেকআপ দিয়ে ওটা তাড়াতাড়ি ঢেকে দিই,’ বললেন তিনি। ‘কিন্তু অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পুরো সময়টা ঘটনাটা আমাকে যন্ত্রণা দিয়েছে। গত নয় বছরে বারবারই কথাটা মনে হয়েছে আমার। না দেখলে কোনভাবেই এই দাগের কথা বলতে পারতে না তুমি। সত্যি ভাইয়ের কাছে এসেছিল সে। ওহ্, আমার অ্যানি!’

তরুণ হাত দিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরল। তাঁর পাকা চুলে হাত বুলিয়ে দিল। তার জ্যাকেটের কলারে চোখ মুছলেন মহিলা। ‘ঠিক আছে,’ মার কাঁধের ওপর দিয়ে বাবার দিকে তাকিয়ে বলল সে, ‘সব ঠিক আছে, মা। সে সুখে আছে। তার চোখ খুশিতে ঝিকমিক করতে দেখেছি। ওপারে ও সত্যি ভাল আছে।’

কয়েক হপ্তা পর তরুণের মা মারা গেলেন। শেষ কয়েকটা দিন ভাল ছিলেন না মোটেই। মেয়ের কথাই বলতেন শুধু। আর চোখের জল ফেলতেন। বোনকে দেখার অভিজ্ঞতাটা বর্ণনা করার আগে যদি মারা যেতেন তবে মেয়ের কপালে আঁচড়ের ঘটনাটা নিজের সঙ্গে কবরে নিয়ে যেতেন তিনি। পৃথিবীর কেউই বলতে পারত না কেন তরুণ ওই দাগটা দেখেছিল।

কিন্তু যখন ভদ্রমহিলা গোপন তথ্যটা ফাঁস করেন তখন এমনকী তাঁর অবিশ্বাসী স্বামীও মেনে নেন মেয়ের ভূত হাজির হয়েছিল ভাইয়ের সামনে। সেন্ট যোসেফের ওই হোটেল রুমে তরুণ কয়েক মুহূর্তের জন্য হলেও বোনের আত্মার মুখোমুখি হয় সেদিন।

আমেরিকান রিসার্চ ফর সাইকিক রিসার্চের ১৮৮৭ সালের সংখ্যায় এ ঘটনাটির বর্ণনা আছে। তাদের ফাইলে আত্মীয়ের প্রেতাত্মার দেখা পাওয়ার অনেক অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ আছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঘটনাটাকে স্বপ্ন কিংবা হ্যালুসিনেশন হিসাবে ধরে নেয়া হয়। কিন্তু যখন বোনকে দেখে তখন ওই লাল ক্ষতের বিষয়টা তরুণের জানা না থাকায়, এই ঘটনাটা অন্যগুলোর থেকে অতিপ্রাকৃত-বিশেষজ্ঞদের কাছে আলাদা হয়ে রয়েছে।

লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু

উঁচু পাহাড়টার এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড গুম্ফাটা। অবস্থানগত কারণে খুব কম পর্যটকই এটা দেখেছে। এমনকী স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে এর সম্পর্কে যেসব ভীতিকর গল্প ছড়িয়ে আছে তা সম্পর্কেও জানে না। যে পর্বতের গায়ে মনাস্ট্রিটা ঝুলে আছে সেটা সাগরসমতল থেকে প্রায় দুই মাইল উঁচুতে। চারপাশে উঁচু সব পর্বতচূড়া গুম্ফাটাকে আড়ালে রাখতে সাহায্য করেছে।

বরফঢাকা হিমালয় ঘেরা বিশাল এক মালভূমি তিব্বত। রহস্যময় এক দেশ এটি। পুরানো রীতি-নীতি নিয়ে টিকে আছে এখনও এর অনেক প্রাচীন মনাস্ট্রি। পর্যটকদের জন্যও অনেকটাই নিষিদ্ধ এলাকা। বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাবে এর অনেক কিছুই বদলে গেলেও কোথাও কোথাও নানা ধরনের অদ্ভুত রীতি-নীতি পালন করা হয়।

আমরা এখন যে গুম্ফাটার বর্ণনা দিচ্ছি সেটা কিন্তু এখনও প্রাচীন তিব্বতের বিচিত্র রীতি-নীতি লালন করে আসছে। এর প্রধান লামা খুব ক্ষমতাধর। বলা হয় অদ্ভুত সব ক্ষমতা আছে তাঁর। নানান ধরনের জাদুর রাজা বলা যায় তাঁকে। বিশাল এক দুর্গসদৃশ দালানে বাস করেন তিনি। সেখানে কেবল নির্দিষ্ট কিছু মানুষেরই যাওয়ার সুযোগ মেলে। চারপাশ ঘিরে আছে উঁচু দেয়ালে। এর গায়ে ডজনখানেক জানালা। নিচের ভবনগুলোতে মনাস্ট্রির অন্য লামাদের বাস। উপাসনা আর ধ্যান করে তাঁদের সময় কাটে। আবার আশপাশের গ্রামগুলো থেকে লোকেদের নিয়ে আসা অর্থ-কড়িও সংগ্রহ করেন তাঁরা, গুম্ফার দেখভালের জন্য।

প্রধান লামার দুর্গসদৃশ দালানেই ইয়ামার মন্দির। এখানে বিশাল আকারের একটা কাঠের ভাস্কর্য আছে অন্ধকারের দেবতা ইয়ামার। এর চারপাশ ঘিরে আছে ছোট ছোট কম গুরুত্বপূর্ণ সব ভাস্কর্য। এখনও পুরানো তুকতাক আর মন্ত্রে বিশ্বাসীদের কাছে এই স্ট্যাচু অতি গুরুত্বপূর্ণ। তবে তাদের জানা নেই এর মুখ থেকে যে শব্দ বের হয় তা আসলে কাঠামোটার পেছনে গুপ্ত কামরায় থাকা এক ভিক্ষুর।

এই মন্দিরের লামারা মাথায় এক ধরনের কালো টুপি পরে থাকে। মন্দিরের নিচে গুপ্ত কক্ষে রাশি রাশি স্বর্ণ আর হীরা-জহরত নাকি লুকানো আছে। তবে এই গুল্ফার বুড়ো, কঠিন চোখের লামা ছাড়া আর কেউ জানেন না এর সত্যতা কতটা কিংবা কীভাবে ওই ধনসম্পদের কাছে যাওয়া যায়।

জাপানের কিয়োটোর এক কিউরিও দোকান। একজন ক্রেতাকে হাতে ধরে রাখা খুলির একটা বল সম্পর্কে বলছে বিক্রেতা। ‘স্যর, এটা তিব্বতের খাঁটি জিনিস। এর জন্য আমাকে কেবল আড়াইশো ইয়েন দিতে হবে তোমাকে। এক মানুষের খুলি দিয়ে এটা তৈরি। যে স্থানীয় লোকটার কাছ থেকে আমার এজেন্ট এটা কিনেছে সে বলেছে এটা লাসার দক্ষিণের এক মন্দির থেকে আনা হয়েছে।’

ক্রেতা আর. এল. রিচার্ডসনের জিনিসটা ভারী পছন্দ হয়েছে। এই অদ্ভুত গুম্ফার কথা এই প্রথম শুনছে সে। জিনিসটা কেনার সঙ্গে সঙ্গে ওই মন্দির এবং এর গুপ্তচর্চা সম্পর্কেও যতটা সম্ভব জেনে নিল।

কোন একটা বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠলে বসে থাকার লোক নয় রিচার্ডসন। লাসার কাছের রহস্যময় ওই মন্দিরের গুপ্তভাণ্ডারের খোঁজে নিজেই যাওয়া স্থির করল। বন্ধুরা তাকে এই কাজ করতে নিষেধ করল বারবার। তবে অভিযান আর পরানো রত্নের গন্ধ যখন পেয়েছে কে ঠেকায় রিচার্ডসনকে!

মে গেল দার্জিলিং। তারপর পাহাড়ি পথে রওয়ানা হলো। সঙ্গে মালপত্র বোঝাই ঘোড়া আর ভয়াল দর্শন কয়েকজন তিব্বতী গাইড। এদের একজনই কেবল ইংরেজি জানে।

পাঁচ সপ্তাহ পাহাড়ি পথে পাড়ি দিয়ে এক সন্ধ্যায় ওই গুম্ফার ধূসর দালানগুলো যে পাহাড়ের কাঁধে অবস্থিত সেখানে পৌছল।

‘এটাই সে জায়গা,’ অল্পবিস্তর ইংরেজি জানা গাইডটি জানাল, ‘এটা কোথায় জানতাম না। তবে অনেক লোককে জিজ্ঞেস করেছি। তারা কেউ বলেছে এখানে, কেউ ওখানে। তবে আমি এটা বের করেছি। বুদ্ধির জোরে। বাড়তি টাকা পাওনা আমার। দিয়ে দাও। কারণ বড় লামা সাদা মানুষ পছন্দ করেন না। বেঁচে ফিরতে পারবে বলে মনে হয় না। সবচেয়ে ভাল হয় যদি ফিরে যাও।’

তবে দুঃসাহসী অভিযাত্রীর পরিকল্পনা ভিন্ন। মালামাল বোঝাই ঘোড়াগুলোকে দাঁড় করিয়ে মনাস্ট্রির পাঁচ মাইল দূরে নিচু এক পাহাড়সারির পেছনে ক্যাম্প করল। তার লোকদের আপাতত এখানেই অপেক্ষা করার নির্দেশ দিয়ে একাকী রওয়ানা হলো মনাস্ট্রির উদ্দেশে।

আঁকাবাঁকা পাহাড়টার নিচে যখন পৌঁছল তখন অন্ধকার নেমে এসেছে। দেয়ালের চারকোনা জানালাগুলো গলে কিছুটা আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছে। প্রায় খাড়া দেয়াল বেয়ে উঠতে লাগল রিচার্ডসন। কখনও তার পক্ষে এটা সম্ভব হত না, যদি না ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থাকত।

প্রথম দালানগুলোর কাছে পৌঁছে সাবধানে ভিক্ষুদের বাড়িগুলোকে পাশ কাটিয়ে ওপরের দিকে উঠতে লাগল। পাথরের খাড়া ধাপ ছাড়া ওখানে ওঠার আর কোন উপায় নেই। সন্ধ্যার শীতল বাতাস তার কানে নিয়ে এল একটা ঘণ্টাধ্বনি। ওপরের মন্দির থেকে আসছে।

হঠাৎ কাছের দেয়াল থেকে আলাদা হলো কালো একটা ছায়া। তাড়াতাড়ি রিভলভার বের করে যে কোন পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত হলো রিচার্ডসন। আলখেল্লা পরিহিত এক লামার ছায়া ওটা। মাথায় উঁচু ব্রিমের একটা কালো টুপি শোভা পাচ্ছে। ওটার চূড়াটা বিশেষ আকৃতির এক স্তম্ভের আদলে গড়া।

সিঁড়ি বেয়ে একটা ভূতের মত নেমে গেল ছায়াটা। তার আলখেল্লা রিচার্ডসনের রিভলভার ছুঁয়ে গেল। ভিক্ষু বেশ দূরে চলে গেছে নিশ্চিত হওয়ার পর আবার প্রাচীন সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল রিচার্ডসন। শেষ পর্যন্ত বিশাল আটকোনা দালানটার সদর দরজার সামনে হাজির হলো। এর ভেতরেই তিন মাথার ইয়ামার অবস্থান। প্রধান লামার কামরায় একটা বাতি জ্বলছে। ওটার আলো ছিটকে আসছে উঠনে।

মন্দিরের দরজাটা তালা তো মারা নয়ই, এমনকী বন্ধও না। ছায়ার মত ভেতরে প্রবেশ করল রিচার্ডসন। তারপর বাসি ছাতা পড়া গন্ধের একটা বড় চেম্বারের মধ্যে ঢুকে পড়ল। ছাদ থেকে ঝুলছে তিব্বতী পর্দা আর নানা ধরনের পেনডেন্ট। বাতাস ভারী। এখানে-সেখানে বাতিদানিতে লাল কয়লা জ্বলছে। পায়ের নিচের মেঝে ঠাণ্ডা, সেঁতসেঁতে। চারপাশে বড় বড় পিলার মাথা উঁচু করে। ওগুলোর গায়ে সময়ের আবর্তে ফিকে হয়ে যাওয়া নানান কারুকাজ। এসব কিছুই ‘রিচার্ডসন দেখছে তার পকেট থেকে বের করা ফ্ল্যাশ লাইটটার আলোয়। একবার এক জায়গায় আরেকবার অন্য জায়গায় আলো ফেলছে। জানে মৃত্যুকে নিজের হাতে তুলে নিয়েছে সে’। তবে বিপদ ভালই লাগে এই প্রাক্তন সৈনিকের। আজকের সন্ধ্যাটা রোমাঞ্চকর কিছু আবিষ্কারের প্রত্যাশা এনে দিয়েছে তার মনে।

সামনেই আরেকটা দরজা। প্রথমটা থেকে ছোট। ভেতরের একটা কক্ষ বা চেম্বারের দিকে গিয়েছে। ওই দ্বিতীয় দরজাটা আগলে থাকা দেবতা আর শয়তানের নানান প্রতিমূর্তি আঁকা পর্দাটার কাছে পৌঁছনোর জন্য বইয়ের বাক্স এবং আরও বিভিন্ন জিনিসের মধ্য দিয়ে এগুল।

পর্দাটা একপাশে সরিয়ে কামরাটার ভেতরে তাকাল। মাটির মেঝের মাঝখানে বড় একটা বাতিদানে রাখা বিশাল একটা মোমের আলোয় আবছাভাবে আলোকিত কামরাটা। দেয়ালে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ছবি আঁকা। মেঝে ঢাকা পুরানো মোটা কাপড় দিয়ে।

বড় একটা পাত্রে ধূপ জ্বলছে সামনে। এর উল্টোপাশে সোনালি গিল্টি করা একটা দরজা পেরোলেই গুপ্তকুঠুরী। দরজা গলে ঝিকমিক করতে থাকা মন্দিরটার দিকে চোখ গেল ‘তার। কাঁপতে থাকা মোমের আলোয় শত শত ছায়া দেখা যাচ্ছে। এদিকে চেম্বারগুলোর ভেতর দিয়ে বয়ে চলা বাতাস অদ্ভুত একটা হিস হিস শব্দ তৈরি করছে। চারপাশ ধূপের ধোঁয়ায় কেমন ছায়া ছায়া হয়ে আছে। সব জায়গায় কেমন আলো-আঁধারির খেলা।

কেঁপে উঠল রিচার্ডসন। তারপরও রিভলভারটা আঁকড়ে ধরে গেট পেরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল। চারপাশে ছোট ছোট দেবতাদের ঘেরাওয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে বিকট দর্শন ইয়ামা। তার তিন মুখে বীভৎস ভঙ্গি। বুকে ক্রুশ আঁকল রিচার্ডসন। পরমুহূর্তেই হাসি ছড়িয়ে পড়ল সারা মুখে। ধর্মীয় অমূল্য সব কিউরিওতে পরিপূর্ণ গোটা কামরাটা। পান্না, রুবিতে মোড়া খুলির বাটি, মূল্যবান সব পাথরের জপমালা, অসাধারণ কারুকার্যমণ্ডিত ঝুলতে থাকা কাপড়, মূল্যবান পাথর ঝকমক করতে থাকা ছোট মূর্তি, দামি চিত্রকর্ম-এসব কিছু দেখে রিচার্ডসনের তো দিশেহারা অবস্থা। তবে মাথা ঠাণ্ডা রাখল। মূল্যবান আর ছোট জিনিসগুলোই সে হাতিয়ে নেবে।

পান্নার চোখ এবং কপালে হীরে আটকানো জেড পাথরের ছোট্ট এক বুদ্ধমূর্তি তার মনে ধরল। ওটা পকেটে চালান করল। এবার সোনার গিল্টি করা ইয়ামার দিকে তাকাল। দামি সব মুক্তো দিয়ে তৈরি একটা হার ঝুলছে তার গলায়। কীভাবে ওখানে পৌছানো যায় বুঝতে চারপাশে তাকাল। একটা ছোট সিঁড়ি নজর কাড়ল।

ওটা ধরে উঠতেই বহু হাতের ওই দেবতার পেছনে নিজেকে আবিষ্কার করল। আর তখনই বুঝতে পারল ওটা ফাঁপা। মূর্তিটার শূন্য কোটর দিয়ে অনায়াসে তাকাতে পারল রিচার্ডসন।

মুখটা ভেতর থেকে খোদাই করা। তবে তার জানা নেই এখন যেখানে সে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে কখনও এসে দাঁড়ান প্রধান লামা। ছোট্ট ছুরির এক খোঁচায় কাঠের পেরেকদুটো খুলে ফেলতেই মুক্তোগুলো এসে হাতে জমা হলো।

মন্দিরের সামনে ফিরে এসে রত্নখচিত জপমালাটা হস্তগত করে সিদ্ধান্তে পৌঁছল যথেষ্ট হয়েছে। আরও অনেক কিছুই তার পছন্দ। তবে বুদ্ধিমান রিচার্ডসন জানে এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাণ নিয়ে ফেরা।

গিল্টি করা দরজা ঠেলে বের হয়ে আবারও সেই শত ছায়ার রুমে প্রবেশ করল। কামরাটার আশ্চর্য নীরবতা তাকে আঁকড়ে ধরল। ভয় পেয়ে গেল কেন যেন। হামাগুড়ি দিয়ে এগুতে লাগল। ব্রোঞ্জের বাতিদানের মধ্যে বিশাল মোমবাতিটাকে পাশ কাটাল। অশুভ জায়গাটি ছেড়ে চলে যেতে ইচ্ছা করলেও থেমে চারপাশে দৃষ্টি বোলাল। মৃদু, ব্যাখ্যাতীত একটা শব্দ কানে এল তার। আবছা আলো- আঁধারিতে প্রতিটি কোণ এবং কুলুঙ্গিতে খেলা করা ছায়াগুলো দেখে চুলগুলো খাড়া হয়ে গেল।

হঠাৎই বুঝতে পারল ছায়াগুলো জীবন্ত। মনে মনে নিজেকে একটা ধমক দিল। এটা অবশ্যই কল্পনা। আবার তাকাল। এবার আর কোন ভুল নেই। চওড়া কিনারার একটা কালো টুপি নজর কাড়ল তার। ধীরে ধীরে এদিকেই এগিয়ে আসছে। যে দরজাটা কেবল পেরিয়ে এসেছে সেদিকে তাকাল। আতঙ্কে পিছু হটল। আরেকটা ছায়ামূর্তি দেখা যাচ্ছে। ওটার মাথায়ও কালো টুপি। যেদিকেই তাকাল কালো টুপির ছায়ামূর্তি দেখতে পেল। পালাবার পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছে তার। দ্রুত ঘুরে ভেতরের মন্দিরের দিকে যাওয়া দরজাটার দিকে এগুল। ওটা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে দরজা আটকে দিল। সে নিশ্চিত এই কামরাতে ঢুকবার কিংবা এর থেকে বেরোবার আর কোন পথ নেই। চারপাশের ছায়াগুলো দেখছে।

হঠাৎ একটা আলোর ঝলকানি। এটা কোন দৃষ্টিবিভ্রম নয়। ভুতুড়ে এক কাঠামো, যেটাকে ছায়া ভেবেছিল, ওটার হাতে শোভা পাচ্ছে ধারালো এক ছুরি। শিস দেয়ার মত একটা আওয়াজ। প্রবৃত্তিগতভাবে মাথা নিচু করল রিচার্ডসন। আর এটাই জীবন বাঁচিয়ে দিল তার। যেখানে মুখটা ছিল সে জায়গাটা দিয়ে সজোরে চলে গেল পাতলা একটা ইস্পাতের ছুরি। ব্রোঞ্জের একটা বলে বাড়ি খেয়ে তার পায়ের ওপর পড়ল ওটা।

ছায়াগুলোর মধ্যে একটাকে লক্ষ্য করে পিস্তল তাক করল রিচার্ডসন। তারপর আরেকটাকে নিশানা করল। কিন্তু বুঝতে পারল কোন লাভ হবে না। ওগুলো খুব ঝাপসা। পকেট থেকে টর্চটা বের করে একটা অন্ধকার কোণ লক্ষ্য করে বাতিটা জ্বালল। আঁধার কেটে যাওয়া আলোকরশ্মিতে লম্বা, পাতলা একটা কাঠামো ধরা দিল। গায়ে এক জাতের হরিণের চামড়ার পোশাক, মাথায় কালো টুপি। আলো পড়তেই দেয়ালের গায়ে ঝুলতে থাকা নকশাখচিত কাপড়ের ওপাশে হারিয়ে গেল কাঠামোটা। তারপরই একটা চিৎকার শোনা গেল। নানা দিক থেকে ছুরি হাতে ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসতে লাগল।

রিচার্ডসনের হাতের রিভলভার আগুন ঝরাল। চিৎকারের সঙ্গে যোগ হলো গোঙানি। দুটো কাঠামো মাটিতে আছড়ে পড়ল। পরমুহূর্তে খালি হয়ে গেল কামরাটা।

একটার পর একটা ঘণ্টা পেরিয়ে যেতে লাগল। রিচার্ডসন কড়া পাহারায় আছে। কিছুই এল না। এখান থেকে নড়তে সাহস করল না সে। দরজাটা কয়েক ইঞ্চি ফাঁক করতেই মৃদু একটা আওয়াজ শুনল। সেদিকে টর্চের আলো ফেলল। দেখল দেয়ালের পর্দাগুলো একটু নড়ছে।

ভোর হলো। একই সঙ্গে ক্লান্ত, চিন্তিত রিচার্ডসনের দিশেহারা অবস্থা। একটা সেগুন কাঠের টুলের ওপর বসল। সূর্যের আলো ভেতরে ঢুকতে পারছে কমই। কেবল আবছা একটা আলোর আভা জানিয়ে দিল ভোরের আগমনী। কামরাটা বিশেষ করে যে ছোট্ট চেম্বারটায় আছে সেটা ভালভাবে পরীক্ষা করতে লাগল।

ঈষৎ দুলতে থাকা পর্দা ভরা এই হল ছাড়া পালানোর আর কোন রাস্তা যে সামনে খোলা নেই এটা ভালই বুঝতে পারছে রিচার্ডসন। এটা করার চেষ্টা করলে অন্তত বিশটা ছুরি তার পিঠে গাঁথবে। মাটিতে ভূপাতিত দুই লামার দেহ অদৃশ্য হয়েছে। কে তাদের নিয়েছে বলতে পারবে না।

দরজার গরাদের ফাঁক দিয়ে যখন দেয়াল এবং ছাদ পর্যবেক্ষণ করছে হঠাৎ বুঝতে পারল, পায়ের নিচে মাটি নড়ছে তার। পাথুরে ভূমি যেন একটু একটু করে ওপরে উঠছে।

লাফিয়ে সরে গিয়ে তাকাল লুকানোর একটা জায়গার খোঁজে। এসময়ই বুদ্ধিটা এল মাথায়। ইয়ামার ফাঁপা শরীরটার ভেতরেই তো লুকাতে পারে সে।

গিল্ড করা দরজার ওপর দ্রুত একটা পর্দা ফেলল, যেন তার গতিবিধি কারও নজরে না পড়ে। ভুতুড়ে দেবতার কাঠামোর দিকে সিঁড়ি ধরে এগিয়ে গেল। তারপর বিশাল মূর্তিটার পেছনে ঢুকে পড়ল অনায়াসে।

ইয়ামার শূন্যগর্ভ চোখ দিয়ে দেখছে সে। মাটি আস্তে আস্তে ওপরে উঠেই চলেছে। মাটির সমতলের কয়েক ইঞ্চি নিচে একটা ট্র্যাপডোর আছে নিশ্চিতভাবেই। সম্ভবত মন্দিরের নিচের মূল্যবান হীরা-জহরতের ভল্টের দিকে গিয়েছে ওটা।

একটু একটু করে ওপরে উঠছে মেঝের ওই অংশ। ট্র্যাপডোরের ওপরের অংশটা ধরে থাকা লম্বা হলুদ একটা হাত নজরে পড়ল। কয়েক সেকেণ্ড পর কালো টুপি পরা একটা কাঠামো খোলা অংশটা দিয়ে চেহারা দেখাল। সিঁড়ি ধরে এসে বিশাল স্ট্যাচুর সামনে দাঁড়াল লামা।

তারপর একজনের পর একজন আসতেই লাগল। এভাবে জনা বারো লামা হাজির হলো গুপ্ত দরজাটা দিয়ে। রিচার্ডসন টু শব্দটি করছে না। লামারা খোঁজ করতে লাগল তার। দরজা খুলে দেখল। ভেতর থেকে যোগ দিল আরও কয়েকজন। উত্তেজিতভাবে কথা বলতে বলতে কামরার নানা দিকে নির্দেশ করছে। তবে ইয়ামার স্ট্যাচুর দিকে নজর নেই কারও। তারপরই একজনের নজরে পড়ল দেবতার হার গায়েব। অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ক্রোধে, দুঃখে চেঁচিয়ে উঠল সবাই।

এসময়ই প্রধান লামা বা মন্দিরের অধ্যক্ষ হাজির হলেন। গলায় পেঁচানো নানা ধরনের মূল্যবান পাথরের অনেকগুলো জপমালা। নিচু স্বরে কী যেন বললেন। সঙ্গে সঙ্গে চারজন লামা সিঁড়ি বেয়ে ইয়ামার ভাস্কর্যের দিকে আসতে লাগল। নেকলেসটা চুরি করায় নিজেকে অভিশাপ দিল রিচার্ডসন তবে এখন আর অতীতের ভুলের কথা ভেবে লাভ নেই। প্রথম লামাটির মাথা নজরে আসতেই ঘুরে গুলি করল। একটা চিৎকার। পরক্ষণেই ভিক্ষুরা সঙ্গীর দেহটা নিয়ে পিছু হটল। সবাই গিল্টি করা দেবতার মূর্তির পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে থাকল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে।

প্রধান লামা কয়েক মুহূর্ত ভাবলেন। তারপর নিচু কণ্ঠে বেশ কিছুটা সময় ধরে নির্দেশ দিলেন। সবাই ছোটাছুটি শুরু করল। এক ঘণ্টা পর তিনজন ফিরল। দু’জন ভারী একটা টেবিল বহন করে এনেছে। ওটাকে মেঝেতে পাতা হলো। লম্বা একটা বোর্ডের ভারে রীতিমত নুয়ে পড়েছে আরেকজন। ওটার ওপরে ময়দা দিয়ে বানানো মানুষের একটা কাঠামো শোয়ানো। এখানে নরবলি দেয়া নিষিদ্ধ। এর বদলে ময়দায় তৈরি মানুষের কাঠামো ব্যবহার করা হয়। একজন সাদা মানুষকে চিহ্নিত করা হয়েছে এখানে। এবার ওটাকে টেবিলের ওপর রেখে তিনজন অদৃশ্য হলো।

একটার পর একটা ঘণ্টা পেরোতে লাগল। আবারও সন্ধ্যা এল। একজন লামার নিয়ে আসা মোম আবছা আলো ছড়াচ্ছে ময়দার কাঠামোটার ওপর। কেউ নেই দেখে ফাটল দিয়ে বেরিয়ে এল রিচার্ডসন, হাত-পায়ের খিল ছাড়ানোর জন্য। আরও একটা রাতের আতঙ্ক চেপে ধরল তাকে। খাবার, পানি ছাড়া এভাবে কয়দিন বাঁচতে পারবে জানে না। তবে পৃথিবীর মায়া এখনই কাটাতে চায় না।

ঘড়িতে যখন দশটা তখন আবার ছায়াময় কিছু কাঠামো একটার পর একটা হাজির হতে লাগল। জমকালো পোশাক পরনে। অনেকের মাথায় সিংহ, পাখি, ড্রাগন নানান কিছুর মুখোশ। কাঁপছে, মন্ত্র পড়ছে ছায়ামূর্তিগুলো। ওগুলো কি মানুষ নাকি অন্য কিছু বলতে পারবে না রিচার্ডসন। হঠাৎ অদ্ভুত জিনিসগুলোর মাঝখানে আবির্ভূত হলেন প্রধান লামা। ঢিলেঢালা জমকালো এক আলখেল্লা পরনে, মাথায় কালো টুপি। এক হাতে একটা মশালের মত, অন্যহাতে লম্বা একটা লাঠির মাথায় সুচালো ইস্পাতের ফলা। ইয়ামার দিকে মুখ উঁচু করে কথা বলতে শুরু করলেন, ‘সাদা মানুষ, তুমি আমাদের পবিত্র মন্দির লুঠ করতে এসেছ। ইয়ামার হার চুরি করেছ। আমরা তোমাকে আঘাত করিনি। কিন্তু তুমি আমাদের ভিক্ষুদের হত্যা করেছ। এখন দুটো পথ খোলা আছে তোমার সামনে। শয়তানি লাঠিটা (রিভলভার) ব্যবহার করে মরো, নতুবা আমরা তোমাকে মারব। তুমি পালাতে পারবে না। আমাদের এক ডজনকে মারলেও বাকিরা তোমাকে হত্যা করবে। আমরা চাইলে অনাহারে রেখেও মারতে পারি তোমাকে। এর চেয়ে নিজে নিজেই মরো।’

নিঃশব্দে হাসল রিচার্ডসন। মূর্তির অশুভ হাঁ করা মুখটার মাঝখান দিয়ে নিশানা করে গুলি করল। বুড়ো লামার শরীরটা কেঁপে উঠল। হাত থেকে মশালের মত জিনিসটা খসে পড়ল। তাঁর কাঁধ ভেদ করে গিয়েছে বুলেট। দু’জন লামা তাঁকে সাহায্য করতে এগুল। কিন্তু হাত নেড়ে নিষেধ করলেন। মন্দিরের ওই অদ্ভুত মানুষ কিংবা জন্তুগুলোকে সঙ্গে নিয়ে এগুলেন তিনি। ময়দার তাল দিয়ে তৈরি কাঠামোটার সামনে দাঁড়ালেন। একজন সহকারী একটা ধারালো ছুরি এনে দিল তাঁকে।

ইয়ামার মুখের দিকে চোখ তুলে মন্ত্র আওড়াতে শুরু করলেন প্রধান লামা। ক্রমেই বাড়তে লাগল তাঁর কণ্ঠের জোর। সেই সঙ্গে বেজে উঠল মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি। চারপাশে ঘিরে থাকা অদ্ভুত ওই ছায়ামূর্তিগুলো পৈশাচিক কণ্ঠে হুল্লোড় করছে।

রিচার্ডসনের কেমন ঘুম ঘুম আসছে। খাবার আর ঘুমের অভাবেই এমনটা হয়েছে, ভাবল সে।

কান ফাটানো একটা অশুভ চিৎকারের মধ্য দিয়ে শেষ হলো প্রধান লামার মন্ত্রপাঠ। যেন মৃত্যুপথযাত্রী কোন ঈগলের মরণ চিৎকার। তারপর আশ্চর্য নীরবতা। মাথা তুলে লুকিয়ে থাকা সাদা মানুষের উদ্দেশে বললেন, ‘তুমি নিজের মৃত্যু নিশ্চিত করোনি। এবার লামাদের জাদুর হাতে মরবে। কিছুই করতে পারবে না। কারণ লামাদের গুপ্ত জ্ঞান সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই তোমাদের সাদা মানুষদের।’

ঝুঁকে পড়ে ছুরিটা দিয়ে ময়দার মূর্তিটার এক হাত কেটে ফেললেন তিনি। ওটা মাটিতে ছুঁড়ে মারলেন। ওখান থেকে রক্তের মত একটা কিছু বেরোতে লাগল।

ইয়ামার ভেতর থেকে অমানুষিক এক আর্তনাদ শোনা গেল। এবার অপর হাতটা কাটলেন লামা। তারপর দুই পা। ভয়ঙ্কর এক আঘাতে ময়দার তালটাকে রীতিমত ছিন্নভিন্ন করে ফেলতে পারলেন।

সবশেষে মাথাটা বিচ্ছিন্ন করলেন। এটা যখন করলেন ভেতরের গোঙানি থেমে গেল। তারপরই কাঠের কাঠামোটা বেদি থেকে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। ওটার ওপর পড়ে বেদিটাকেই খণ্ডবিখণ্ড করে ফেলল। তারপর পড়ল টেবিলের ওপর। টেবিলটাকে ভেঙে ফাঁপা কাঠামোটা অন্তত এক ডজন টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল মাটিতে। প্রধান লামার কাঁপতে থাকা শরীরটা, যেটা অন্য লামারা ধরে রেখেছে, রিচার্ডসনের কাঠামোটার দিকে তাকাল। ময়দার তালটা যেভাবে কাটা হয়েছে সেভাবেই কাটা পড়েছে সাদা মানুষের শরীরটা।

অভিশপ্ত অরণ্য হইয়া বাচিয়ু

রোমানিয়ার ক্লাজ-নেপোকার কাছে ছোট্ট এক বন হইয়া বাচিয়ু। আয়তন মোটে ২৫০ হেক্টর। কিন্তু আকারে ছোট হলে কী হবে নানা ধরনের অতিপ্রাকৃত ও ব্যাখ্যাতীত ঘটনার জন্য এ বনকে চেনে সবাই এক নামে। রোমানিয়ার বারমুডা ট্রায়াঙ্গলও বলেন কেউ কেউ। ভুতুড়ে ছায়ামূর্তি, খালি চোখে দেখা যায়নি এমন সব ছবি ক্যামেরায় আসা, এমনকী ভিনগ্রহের যান বা উড়ন্ত সসার নামার কাহিনীও ডালপালা বিস্তার করেছে এই অরণ্যকে ঘিরে। জঙ্গলটার বয়সও কম নয়, পঞ্চান্ন হাজার বছর। এটা যে অঞ্চলে অবস্থিত সেই ক্লাজ-নেপোকা আবার ঐতিহাসিকভাবে কাউন্ট ড্রাকুলার বাসস্থান হিসাবে পরিচিত ট্রানসিলভানিয়ার অংশ। তাই হইয়া বাচিয়ু পরিচিতি পেয়েছে আরও বেশি।

এই বনে ঘুরে বেড়ানো পর্যটকদের হঠাৎ অস্বস্তি হতে শুরু করে। কেউ আবার বলে, অদৃশ্য কিছু তার দিকে নজর রাখছে। যদিও কাউকে দেখা যায় না। এখানকার গাছপালাগুলোও কেমন অদ্ভুত।

এক মেষপালক দুইশো ভেড়াসহ অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পরই জঙ্গলটা অভিশপ্ত হিসাবে কুখ্যাতি অর্জন করে আশপাশের এলাকাগুলোয়। ছেলেটাকে ভেড়ার পাল নিয়ে ভেতরে ঢুকতে দেখে অনেকেই। তবে আর ফিরে আসেনি কখনও। অরণ্যটির কাছাকাছি বাস করা লোকজন এর ভেতরে ঢুকতে ভয় পায়। তাদের ধারণা এই জঙ্গলে একবার যে ঢোকে তার ফিরে আসার গ্যারান্টি নেই। সাহসী কিছু মানুষ অবশ্য ভিতরে ঢোকে কখনও-সখনও। তবে তাদের নানা ধরনের সমস্যা তৈরি হয়। যেমন শরীরে র্যাশ ওঠা, বিষাদভাব, বমি, আঁচড়, দুশ্চিন্তাসহ বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক সমস্যা।

১৯৬০-এর দশকের শেষ দিকে ভুতুড়ে এই জঙ্গল একেবারে অন্য একটি কারণে সবার মনোযোগ আকর্ষণ করে। এসময় আলেকজাণ্ডার সিফট নামের এক জীববিদ জঙ্গলের ওপরে উড়ন্ত সসার সদৃশ কিছু বস্তুর ছবি তোলেন। ১৯৬৮ সালের ১৮ আগস্ট এমিল বার্নিয়া নামের এক সামরিক প্রকৌশলীও জঙ্গলের ওপর দিয়ে ফ্লাইং সসার উড়ে যাওয়ার এক ছবি তুলে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যান। ১৯৭০- এর দশকে আরও অনেকেই এখানে উড়ন্ত সসার দেখার দাবি তোলেন। আবার ব্যাখ্যাতীত সব আলো খেলা করতে দেখা যায় অরণ্যের গভীরে।

ম্যারা এই বনে ঢোকে তাদের বেশিরভাগেরই অসুস্থবোধ হতে থাকে, মাথাটা একেবারে হালকা মনে হয়। কখনও কখনও আবার বিভিন্ন যন্ত্রপাতি এলোমেলো আচরণ করতে থাকে। অতিপ্রাকৃত বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের দাবি অশরীরীর উপস্থিতির কারণেই এমনটা ঘটে। তাঁদের দাবি উড়িয়ে দেয়া কঠিন। কারণ এখানে নানান ধরনের অদ্ভুত কাণ্ড-কারখানার প্রমাণ মিলেছে বিভিন্ন সময়। রহস্যময় আলো দেখার কথা বলে জঙ্গলে ঢোকা প্রায় সবাই-ই। হঠাৎ বনের শান্ত পরিবেশ নষ্ট করে দেয় নারী কণ্ঠের শব্দ, খিলখিল হাসি। হঠাৎ হাজির হয় ছায়ামূর্তি, গায়েব হয়ে যায় আবার। আবার বন থেকে বেরিয়ে আসার পর কেউ কেউ শরীরে আবিষ্কার করে ক্ষতের চিহ্ন। যেন নখ দিয়ে আঁচড় কেটেছে কেউ। পোড়া দাগও পাওয়া যায় কোন কোন পর্যটকের দেহে।

অনেকে আবার মনে করে অন্য জগতে যাওয়ার দরজা এই হইয়া বাচিয়ু। ভেতরে ঢুকে অনেক লোকেরই আর ফিরে না আসার গল্প চালু আছে। কারও কারও মতে সংখ্যাটা এক হাজার ছাড়িয়েছে। হঠাৎ বইতে শুরু করে বাতাস। ভেতরে ঢোকার পর সময় এলোমেলো হয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন কোন কোন অভিযাত্রী। কেউ বেশ কিছুটা সময় কী করেছেন বলতে পারেন না। যেমন পাঁচ বছরের এক স্থানীয় মেয়ে গাছপালার মাঝে হাঁটতে হাঁটতে হারিয়ে যায়। পাঁচ বছর পর ফিরে পাওয়া যায় তাকে। তবে সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার যে পোশাকটা পরা ছিল পাঁচ বছর আগে সেটাই পরনে, এই সময়টা কোথায় ছিল, কী করেছে এ ব্যাপারে মেয়েটার কোন ধারণাই নেই। অবশ্য কোন কোন গল্পে দাবি করা হয় তার গায়ের রংটা বেশ বদলে গিয়েছিল।

এই বন ঘিরে আরেকটি ঘটনা প্রচলিত আছে। একসময় এখানে বেশ কিছু রোমানীয় চাষী খুন হয়। তাদের অতৃপ্ত আত্মারা নাকি এখনও ঘুরে বেড়ায় জঙ্গলে। নিজেদের দুর্দশার জন্য এরা বেশ খেপে থাকে। পর্যটকদের সামনে হঠাৎ হাজির হয়ে তাদের চমকে দেয় এই অশরীরীরা। কখনও শূন্যে ভাসতে দেখা যায় সবুজ চোখ। ভারী কালো কুয়াশায় ঢেকে যায় চারপাশ। বেশিদিন হয়নি টেলিভিশনের জন্য অতিপ্রাকৃত এক কাহিনী বানানোর জন্য ক্যামেরা নিয়ে জঙ্গলের অপেক্ষাকৃত খোলা জায়গায় বসে ছিলেন এক রিপোর্টার। রাতে তাঁকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় অদৃশ্য কোন শক্তি। গাছপালার মাঝখানে হঠাৎ জ্বলে ওঠে চোখ ধাঁধানো আলো।

জঙ্গলের মাঝখানে একটা খোলা জায়গা আছে যেখানে কোন গাছপালা জন্মে না, সেখানে ভুতুড়ে ঘটনাগুলো ঘটে সবচেয়ে বেশি। মোটামুটি বৃত্তাকার জায়গাটা পরীক্ষা করে দেখা গেছে ওখানকার মাটির মধ্যে উদ্ভিদ জন্মানোর জন্য প্রয়োজনীয় কোন কিছুরই ঘাটতি নেই। বলা হয় এই গোল জায়গাটিই ভূতেদের আস্তানা। একটি সূত্রের দাবি, এখানে ঘুরে বেড়ানো প্রেতাত্মারা জায়গাটিকে আগলে রেখেছে। কারণ এটাই অন্য পৃথিবীতে যাওয়ার গুপ্তস্থান। এদিকে এই অরণ্যে তোলা বিভিন্ন ছবিতে পাওয়া গেছে ভাসতে থাকা আকৃতি, রহস্যময় মানুষের কাঠামো।

সন্দেহ নেই মানুষ এ বনের অনেক কাহিনীকেই রং চড়িয়ে বলে। তবে এখানে যে অস্বাভাবিক কোন শক্তির উপস্থিতি আছে তা অস্বীকার করার জো নেই। গভীর জঙ্গলের ভেতর থেকে ভেসে আসতে দেখা যায় অনেকগুলো গোল আলো। তাপ শনাক্তকারী যন্ত্র ব্যবহার করে এই আলোগুলোয় কোন তাপের উপস্থিতি পাওয়া যায়নি। বনে ঢোকার পর অনেকেরই হারিয়ে যাওয়া পুরানো সব স্মৃতি মনে পড়ে যায়, কিন্তু এই এলাকা ছাড়ার পর আবার হারিয়ে যায় ওই স্মৃতিগুলো।

স্বাভাবিকভাবেই বনটা পৃথিবীর নানা প্রান্তের গবেষকদের আকৃষ্ট করেছে। জার্মানি, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও হাঙ্গেরিসহ অনেক দেশের গবেষকই বহু সময় দিয়েছেন এখানকার রহস্য সমাধানে। কারও কারও তোলা ছবি ওয়াশ করার পর তাতে মিলেছে ভৌতিক মুখ বা কাঠামো। এর কোন কোনটা খালি চোখেও ধরা দিয়েছিল। কোনটা আবার কেবল ছবিতেই দেখা গিয়েছে। বেশিরভাগ অতিপ্রাকৃত বিশেষজ্ঞের ধারণা রোমানিয়ার সবচেয়ে ভৌতিক জায়গা এই মুহুর্তে হইয়া বাচিয়ু। ট্র্যাভেল, অ্যাণ্ড লেইজার ম্যাগাজিন এবং বিবিসির মত বিখ্যাত পত্রিকাও একে পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত ভৌতিক এলাকা ও অরণ্যের তালিকায় রেখেছে। তাই সাহস করে রোমাঞ্চপিয়াসী পর্যটকরাও হানা দিচ্ছে অরণ্যটিতে। কয়েক বছর আগে হলিউড অভিনেতা নিকোলাস কেইজ এক ছবির শুটিং করতে এসেছিলেন রোমানিয়ায়। তখন ক্লাজ-নেপোকায় আসেন রহস্যময় অরণ্যটিকে একবার দেখতে। জঙ্গলটির আরও একটা অদ্ভুত বিষয় অনেকেরই চোখে পড়ে। এখানকার কোন কোন গাছ বাঁকা হয়ে আছে। রহস্যময় কোন অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রভাবেই নাকি এটা হয়।

শুধু যে ভুতুড়ে কাণ্ড-কারখানার জন্য এলাকাটি বিখ্যাত তা কিন্তু নয়। এ অরণ্যের আশপাশের এলাকায় নানা ধরনের উৎসবও হয়। ক্লাজ-নেপোকা এমনিতেও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের জন্য পর্যটক টানে। এখন অনেক পর্যটকই ভুতুড়ে বনের রাস্তা ধরে সাইকেল চালান, এঁদের কারও কারও টুকটাক সমস্যা হওয়ার খবর পাওয়া গেলেও বেশিরভাগই কিন্তু ফিরে এসেছেন বহাল তবিয়তে। কাজেই একবার চেষ্টা করেই দেখতে পারেন অরণ্যটার রহস্য সমাধানে। উপরি হিসাবে পেতে পারেন ভালুক, হরিণসহ বিভিন্ন বন্যপ্রাণীর দেখা।

ভুতুড়ে সিঙ্গাপুর

সিঙ্গাপুরের বেশ কিছু ভৌতিক ঘটনা সত্য হরর কাহিনী সিরিজের আগের বইগুলোতে ছাপা বইগুলোতে ছাপা হয়েছে। ধারাবাহিকতায় ওখানকার বাছাই করা কয়েকটি অতিপ্রাকৃত ঘটনা পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি এই বইটিতেও।

ওমরের গল্প

এবারের কাহিনীটি বলেন একজন বিমান স্টুয়ার্ড। তাঁর নাম কামাল বিন মুস্তফা। আমরা বরং এটা তাঁর জবানীতেই শুনি।

এর নায়ক বা খলনায়ক যা-ই বলি না কেন আমার ভাই ওমর। আমাদের ছোটবেলার কথা। নিউটন সার্কাস এলাকায় বেড়ে উঠেছি। বাড়ির উল্টোপাশে মনক’স স্কুলের ফুটবল মাঠ। অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে ফুটবল খেলতে প্রতিদিন বিকালে সেখানে হাজির হতাম আমরা।

একদিন সন্ধ্যার আগে, ওমর বলটা লাথি মেরে পাঠায় মাঠের কিনারে একটা কুৎসিত দর্শন, অশুভ গাছের দিকে। ওটা আনতে গিয়ে দেখলাম, গাছে বাস করা অশুভ আত্মাদের শান্ত রাখতে যেসব লাল চীনা ফলক ব্যবহার করা হয় এর একটাকে উপড়ে ফেলেছে বলটা।

ওমরকে অবশ্য এটা নিয়ে খুব একটা চিন্তিত মনে হলো না। বেশ সাহসী ছেলে সে। কিন্তু আমরা বাকি ছেলেরা বেশ ভয় পেয়ে গেলাম। ওই ফলকটা ভেঙে লাল টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে গাছের নিচে।

ওখানে যখন আমরা দাঁড়িয়ে আছি তখনই হঠাৎ ঝড়ো বাতাস বইতে শুরু করল। গাছটার ডালপালাগুলো সে হাওয়ায় অদ্ভুত শব্দ তৈরি করল। আকাশ ঢেকে গেছে ঘন কালো মেঘে। যেন বৃষ্টি নামবে। আমরা তাড়াহুড়ো করে যার যার বাড়ির দিকে দৌড়লাম।

রাতে আমাদের সবার ঘুম ভেঙে গেল ওমরের চিৎকারে। ওর পাজোড়া ফুলে ঢোল হয়ে গিয়েছে। কাঁদতে কাঁদতে বলল অনেক কষ্ট হচ্ছে তার।

চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো সকালে। কিন্তু কেন এমনটা হয়েছে বলতে পারলেন না তিনি। উপায়ান্তর না দেখে ইপোহর একজন বোমা বা ওঝার শরণাপন্ন হলাম আমরা।

সাদা চুলের বুড়ো এক মানুষ তিনি। বেশিরভাগ আঙুলে নানা ধরনের পাথর শোভা পাচ্ছে তাঁর। সব কিছু খুলে বলার পর অদ্ভুত গন্ধের একটা মলম লাগানো কলা পাতা দিয়ে ওমরের পাদুটো মুড়ে দিলেন। তারপর দুর্বোধ্য কোন ভাষায় মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে ধূপ পোড়াতে লাগলেন।

আমাদের নিয়ে যে গাছটার নিচে ওই লাল ফলক ছিল সেখানে চলে এলেন ওঝা। বেশ কিছু ফল রেখে দিলেন জায়গাটিতে। এসব আনুষ্ঠানিকতা শেষ হতেই ওঝার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ির পথ ধরলাম আমরা। ওমরের কান্না থেমে গেছে। বলল ওর পা আর যন্ত্রণা করছে না।

কয়েকদিনের মধ্যে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠল ওমর। আবার প্রতিবেশী বাচ্চাদের সঙ্গে ফুটবল খেলা শুরু করলাম আমরা। তবে তখন খেলার সময় খেয়াল রাখতাম অশুভ ওই গাছটার কাছ থেকে যেন বল দূরে থাকে।

পুরানো স্কুল

এবারের অভিজ্ঞতাটি বেলিন্দা ওয়ং নামের এক মডেলের।

মাউন্ট ফেবার ধরে আমার প্রেমিকের সঙ্গে গাড়িতে করে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ তার সঙ্গে একটা বিষয়ে তুমুল তর্ক শুরু হয়। মেজাজটা এতটাই খিঁচড়ে যায় যে আমাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিতে বললাম। তখন বেশ রাত। রাস্তাও ফাঁকা কিন্তু সে এতটাই অমানুষ যে আমাকে নেমে যেতে দিল

কিছুক্ষণ হাঁটতেই শীতল বাতাসে গরম মাথাটা আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হলো। বুঝতে পারলাম এখানে এই রাতে নেমে পড়ে বোকামি করেছি। আকাশ চিরে ফালা ফালা করে দিয়ে বিদ্যুতের ঝলকানি দেখা যাচ্ছে। যে কোন সময় বৃষ্টি শুরু হবে। কেমপং সিলাট ধরে হাঁটছি এমন সময় বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল সত্যি সত্যি। আশপাশে কোন গাড়ি-ঘোড়া নেই। অতএব পুরানো এক স্কুলভবনে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলাম।

পুরানো রাডিন মাস স্কুল ওটা। বহু বছর ধরেই এখানে লোকজনের ততটা আনাগোনা নেই। বিশেষ করে স্কুলভবনটা পরিত্যক্ত হবার পর থেকে। তাই এখানে কোন বাতি বা প্রহরী নেই। স্কুলের চারপাশের ছিন্ন বেড়ার ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়তে পারলাম।

গোটা দালানটায় ঘুটঘুটে অন্ধকার। তবে ঝড়ের জন্য এটা মোটামুটি ভাল আশ্রয়। তাছাড়া আমি বেশ সাহসী, মেয়ে। অন্ধকার করিডোর ধরে হাঁটতে লাগলাম। ভাঙা জানালা গলে যখনই ঝড়ো বাতাস ভেতরে ঢুকছে প্রতিটি আনাচে-কানাচে নানা ধরনের ছায়া খেলা করছে। অব্যবহৃত ক্লাসরুমগুলোর দিকে তাকালাম। ওগুলোর অবস্থা দেখে করুণা হলো। সব টেবিল আর টুল উল্টানো, ভাঙা। দেয়ালে আশ্চর্য সব চিত্র আঁকা। বাস্তব দুনিয়ার কিছুর সঙ্গে এই চিত্রগুলোর মিল আছে কমই। অন্ধকারে আমার পায়ের আওয়াজের প্রতিধ্বনি শুনে বুঝতে পারলাম একাই আছি এখানে। অবশ্য এটাই স্বাভাবিক। এসময়ই ফিক ফিক হাসির শব্দ শুনলাম। ওপরের সিঁড়িগুলোতে ছোট ছেলে-মেয়েদের দৌড়াদৌড়ির আওয়াজও পেলাম। প্রথমে বেশ স্বস্তি পেলাম। মনে হলো, যাক, কিছু বাচ্চাও মনে হয় কীভাবে যেন এই বৃষ্টিতে এখানেই আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু সিঁড়ি ধরে যেখান থেকে আওয়াজটা আসছে মনে হচ্ছে, সেদিকে এগুতেই আমার মাথায় এল এই আবহাওয়ায় কয়েকটা শিশু কোনভাবেই ঘরের বাইরে আসার কথা নয়।

শব্দ এখন আরও চড়েছে। তবে কেমন বিকৃত শোনাচ্ছে। হাসির শব্দটা একটা অশুভ আওয়াজে পরিণত হয়েছে। পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে নিচের দিকের সিঁড়ি থেকে। আমার খোঁজে আসছে ওরা!

প্রথমবারের মত ভয় পেলাম। ওটা চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গেল কয়েক সেকেণ্ডে। দৌড়লাম। বেড়ার তারে লেগে জামা ছিঁড়ল, একটা হিলের জুতোও হারালাম। তবে কেয়ার করলাম না। বৃষ্টির মধ্যে ছিন্ন কাপড় এবং এক পায়ে জুতো পায়ে ছুটতে লাগলাম।

সৌভাগ্যক্রমে টহল পুলিসের একটা গাড়ি আমাকে দেখতে পেয়ে তুলে নিল। শুরুতে ওরা ভাবল, কেউ আমাকে তাড়া করেছে। তবে যখন কী ঘটেছে খুলে বললাম, দয়ালু মালয়ী পুলিস কর্পোরালটি সমঝদারের মত মাথা নাড়লেন। অবাক হননি, জানালেন। প্রাচীন এই স্কুলটা যে ভুতুড়ে এটা নাকি এখানকার অনেকেরই জানা। এ কারণে আশপাশের লোকেরা এই জায়গাটি এড়িয়ে চলে। দালানটা এত বছর ধরে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে কেন, বুঝতে পারলাম এবার।

শেষ বাস

এবারের অভিজ্ঞতাটি শেইলা কো নামের এক স্কুল ছাত্রীর।

এক ছুটির দিনে মেরিন প্যারেডের আয়োজিত এক বারবিকিউ পার্টিতে গিয়েছিলাম স্কুলের বান্ধবীদের সঙ্গে। আমি ছাড়া সবাই রাতে সেখানেই থেকে গেল। আমার বাবা- মা খুব কড়া ধাঁচের। যেখানে ছেলেরাও আছে সেখানে কোনভাবেই রাত কাটাতে দেবেন না আমাকে।

রাত মোটামুটি পৌনে বারোটার দিকে মন খারাপ করে বাস ডিপোতে দাঁড়িয়ে শেষ বাসের অপেক্ষা করতে লাগলাম। অন্ধকার, জনহীন ডিপোতে একাকী দাঁড়িয়ে আছি। তারপর ঠিক মধ্যরাতে শেষ বাসটি এল। তবে এটাকে ঠিক স্বাভাবিক মনে হলো না আমার কাছে।

পুরানো একটা এসবিএস বাস। এত পুরানো এসবিএস বাস আগে দেখেছি বলে মনে পড়ল না। শুধু পুরানো যে তা নয়, ময়লাও। দাঁড়িয়ে পড়ল ওটা। আমাকে ভেতরে ঢুকতে বলল গাড়ির চালক। গাড়ির ধোঁয়াটে জানালা দিয়ে দেখলাম ড্রাইভার প্রায় কঙ্কালের মতই শীর্ণকায়। চোখদুটো কোটরে ঢুকে আছে। ভেতরে কোন বাতি নেই গাড়িটার, তাই ঢোকার সাহস পেলাম না।

তখনই কণ্ডাক্টর হাজির হলো। বলল, ‘বোন, তাড়াতাড়ি ওঠো, সময় নেই আর।’

চালকের চেয়ে তার অবস্থা আরও খারাপ। কেবল যে শরীরে রক্ত-মাংসের বালাই নেই তা নয়, চামড়াটাও কেমন ফ্যাকাসে। মাথার জায়গায় জায়গায় চুল নেই। যখন আমার দিকে তাকিয়ে হাসল আঁতকে উঠলাম। দাঁতগুলো ক্ষয়ে যাওয়া, কালো। বিহ্বলের মত মাথা নাড়লাম। চালককে গাড়ি ছাড়ার ইশারা করল সে। গাড়িটা চলে গেল।

তখনই আমার মনে পড়ল, এসবিএস বাসে কোন কণ্ডাক্টর থাকে না এখন আর। বড় ধরনের কোন ঝামেলা আছে ওই বাসটায়।

তারপরই নতুন, চকচকে একটা বাস এসে দাঁড়াল। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এই ট্রান্স আইল্যাণ্ড বাস আমি ঠিক যে স্টেশনে যেতে চাই সেখানেই যাবে। স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেললাম। বাসে উঠে কণ্ডাক্টরের কাছে জানতে চাইলাম আগের বাসটার বিষয়ে।

‘কোন্ শেষ বাস? এটাই তো শেষ বাস।’ অবাক হয়ে বলল সে।

ওই অশুভ বাসটায় সে রাতে উঠলে কী হত ভেবে আজও কেঁপে ওঠে আমার শরীর।

গায়ে কীসের দাগ?

ভিনসেন্ট ননিস নামের এক বুড়োর কাহিনী এটা। এ ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তাও বছর বিশেক হয়ে গেল।

গত শতকের পঞ্চাশের দশকে সিঙ্গাপুর টার্ফ ক্লাবে কাজ করতাম। সিঙ্গাপুরের তখন একটা সময়ই গিয়েছে। যুদ্ধের পর পর। যুদ্ধের ফলাফল হিসাবে অনেক সিঙ্গাপুরী আঙুল ফুলে কলা গাছ হয়ে উঠেছে। আমি প্রায়ই ভাবতাম যুদ্ধের কারণে কীভাবে কিছু লোক বড়লোক হয়ে যায়! আমার কাছে একেবারে অসম্ভব মনে হত। তবে ওই লোকদের ধারণা অবশ্যই ভিন্ন ছিল।

যারা লাভবান হয় তাদের মধ্যে আমার পরিচিতদের একজন ছিল ওয়ং কিম সেং। সে পরিণত হয় সিঙ্গাপুর এবং মালয়েশিয়ার ধনী লোকদের একজনে।

টার্ফ ক্লাবে বিশাল এক আস্তাবল ছিল কিমের। সেখানে দামি সব রেসের ঘোড়া থাকত। খুব নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক ছিল সে। বিন্দুমাত্র মায়া-দয়ার বালাই ছিল না মনে। কোন ঘোড়ার রেসে দৌড়নোর মেয়াদ ফুরিয়ে এলে কুকুরের খাবার বানানোর জন্য বেচে দিত, অন্য মালিকেরা যেখানে এমন পরিত্যক্ত ঘোড়াগুলোকে চারণভূমিতে ছেড়ে দিত। তাই তাকে ঘৃণা করতাম রীতিমত। যে কারণে তার এত ধন- সম্পত্তি সেই ঘোড়াগুলোর সঙ্গে কীভাবে এটা করে!

যা হোক, ওয়ং কিম সেং তখন রীতিমত উড়ছে। রুপোলী একটা রোলস রয়েসে চেপে প্রতি সপ্তাহে ছুটির দিনে ক্লাবে আসতে দেখি তাকে। এক কথায় রাজার মতই তার চালচলন।

তবে পঞ্চাশের দশকের শেষ এবং ষাটের দশকের গোড়ার দিকে ভাগ্যদেবী মুখ ফিরিয়ে নিতে লাগল তার দিক থেকে। একের পর এক ব্যবসায় মার খেতে লাগল।

ওই সময়ই তার চেহারায় হতাশ, হতবিহ্বল একটা ভাব লক্ষ করি প্রথমবারের মত। তাকে ঘিরে থাকা বিশাল চাটুকারের দল কমতে কমতে এসে ঠেকেছে কয়েকজনে। এরা তার পোষা দুর্বৃত্ত।

এদিকে আরেকটা গুজব ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে। দ্রুতই দেনা পরিশোধ করতে না পারলে তার বেশিরভাগ সহায়- সম্পত্তি নিলামে তুলে দেবে ব্যাঙ্ক। বলা চলে পতনের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে সে।

তারপরই আমার চোখের সামনে ঘটল ভয়াবহ সেই ঘটনাটি। সারাদিনের প্রচণ্ড পরিশ্রমের পর সেদিন রাতে বেরিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম ক্লাব থেকে। এসময়ই দেখলাম কিমের রোলস রয়েস ঢুকছে ভেতরে। এত রাতে গাড়িটাকে দেখে আশঙ্কায় কেঁপে উঠল আমার শরীর। কিম দু’জন সঙ্গীসহ নামল গাড়ি থেকে। চুপিসারে এগিয়ে গেল তারা আস্তাবলের দিকে। পরমুহূর্তেই ঘোড়াগুলোর আতঙ্কিত চিৎকার শুনতে পেলাম। কী হয়েছে দেখতে ঘুরলাম। হায়, খোদা! আগুন লেগেছে আস্তাবলে। দৌড়ে একটা অগ্নি-নির্বাপক তুলে নিলাম। কিন্তু ওটাসহ আস্তাবলের দিকে দৌড়াতেই কিমের লোকেরা পথ আটকে দাঁড়াল।

‘ওখান থেকে দূরে থাকো, বুদ্ধ!’ সতর্ক করে দিল কিম সেং। তাকে পাত্তা না দিয়ে দশাসই গুণ্ডাদুটোকে পাশ কাটিয়ে আগুনের শিখা লক্ষ্য করে অগ্নিনির্বাপকের মুখ তাক করলাম। এসময়ই ঘাড়ে প্রচণ্ড একটা রদ্দা অনুভব করলাম। মাটিতে আছড়ে পড়লাম। কিমের পোষা গুণ্ডাদের একজন পা তুলে দিল আমার ওপর।

‘তোমাকে আমি এসব থেকে দূরে থাকতে বলেছি।’ গর্জে উঠল কিম।

জ্বলতে থাকা আস্তাবলের ধোঁয়ায় নাকি ঘোড়াগুলোর জন্য আমার চোখে পানি চলে এসেছিল, বলতে পারব না। হতভাগা ঘোড়াগুলোর চিৎকার শুনতে পেলাম, আগুনের লেলিহান শিখা ঘিরে ফেলেছে তাদের। তার আস্তাবলটা জ্বলে-পুড়ে একেবারে ছারখার হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল বদমাশ লোকটা। তারপর উচ্চস্বরে হাসতে শুরু করল, এখন জানে বীমার টাকায় অনেকটাই আর্থিক সমস্যা সামলে উঠতে পারবে।

ওই সময়ের সিঙ্গাপুরে আইনের তেমন একটা বালাই ছিল না। প্রতিটি জায়গা ছিল দুর্নীতির আখড়া। তাই ঘটনাটা সামাল দিতে খুব একটা বেগ পেতে হলো না কিমকে।

তারপরই অদ্ভুতভাবে যবনিকাপাত হলো কিম অধ্যায়ের। কেউ বলতে পারে না ঠিক কেমন করে ঘটনাটা ঘটল। তবে লোকের মুখে মুখে গল্পটা ছড়িয়ে পড়ল। ওয়ং কিম সেংকে তার বিশাল ভিলার মাঠে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে কোন একটা জন্তুর পাল তার ওপর দিয়ে চলে গিয়েছে। সবচেয়ে অবাক করা ব্যাপার, তার শরীর বা পোশাকের যে টুকরোগুলো উদ্ধার করা সম্ভব হয় তাতে পাওয়া যায় আগুনে পোড়া খুরের ছাপ।

রেলস্টেশনের মেয়েটি

এবারের অভিজ্ঞতাটি জেনিসি লিম নামের এক তরুণীর।

নভেনা মেট্রো রেলস্টেশনে আসা-যাওয়া করা ট্রেনগুলোতে চড়ে সন্ন্যাসিনীর পোশাক গায়ে চাপানো রহস্যময় এক নারীকে চলাফেরা করতে দেখেছেন কেউ কেউ। তবে মেট্রোরেলে দিনে-রাতে নিয়মিত চলাফেরা করলেও তাকে কখনও দেখিনি। হয়তো একদিন ওই অশরীরীর দেখা পেয়েও যেতে পারি।

তবে রহস্যময় একটা স্কুল পড়ুয়া মেয়েকে এক সকালে তোয়া পেয়োহ স্টেশনে এক ট্রেনে দেখেছি। সে কাহিনীটাই বলব।

সিটি হলে যাচ্ছিলাম। আমার সামনে বসেছিল মেয়েটা। তার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়েনি আমার। আর পাঁচ-দশটা স্কুল ছাত্রীর মতই মনে হচ্ছিল। তবে চুল অনেক লম্বা, কোমর পর্যন্ত। সাদা একটা ইউনিফর্ম পরনে ছিল তার। তবে খুব ভালভাবে লক্ষ্য করতে পারিনি, কারণ মাথা নিচু করে একটা বই পড়ছিল। লম্বা চুলগুলো মুখের বেশিরভাগটাই ঢেকে রেখেছে।

যখন সিটি হলে পৌঁছল ট্রেন, আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। মেয়েটাকেও উঠতে দেখলাম। তখনই চেহারাটা দেখলাম। মুখের চামড়া তামাটে। তবে অবাক হলাম চোখজোড়া দেখে। ওগুলো প্রায় বর্ণহীন।

তারপরই বিস্ময়কর কাণ্ডটা হলো। এস্কিলেটরে যখন উঠলাম তখন সে ছিল আমার সামনে। কিন্তু যখন ওপরে উঠলাম মেয়েটা সেখানে নেই। চারপাশে তাকালাম তার খোঁজে। কাঁধের পাশ দিয়ে তাকাতেই শিউরে উঠলাম, আমার ঠিক পেছনে মেয়েটা। হাসছে। এটা অসম্ভব। পুরোপুরি ঘুরে আমার পাশ কাটিয়ে যাওয়া ছাড়া কীভাবে এটা করল সে?

যখন টিকেট চেকারের সামনে পৌছলাম ততক্ষণে সে হাওয়া। একটু পরে আবার দেখলাম তাকে, আরও কয়েকজন যাত্রীর সঙ্গে নর্থ ব্রিজ রোডের দিকে যাচ্ছে। অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। তার ওপর চোখ রেখে দ্রুত হাঁটতে লাগলাম। কেবল মেয়েটার থেকে দুই মিটার দূরে, এসময় বাতাসে মিলিয়ে গেল। কীভাবে সে এটা পারল?

এক হপ্তা পরের ঘটনা। আমার মা আর খালার সঙ্গে তোয়া পেয়োহ মেট্রো রেলস্টেশনে এসেছি। তখনই আবার মেয়েটাকে দেখলাম। আরও কিছু যাত্রীর সঙ্গে একটা ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছে। কী ঘটেছে আগেই মাকে বলেছিলাম। এবার ইশারায় দেখালাম। মা ও খালা বিষয়টি তদন্ত করে দেখবে ঠিক করল। মেয়েটার দিকে আস্তে-ধীরে হাঁটতে লাগল তারা।

কিন্তু যখনই মেয়েটার কাছাকাছি হলো, তাদের দিকে রংহীন চোখে কতক্ষণ তাকিয়ে থাকল। তারপর আগের মতই বাতাসে উবে গেল।

সু নামের ছেলেটি

লি থাই হোং নামের এক যুবকের গল্প।

একসময় আর্মিতে চাকরি করতাম। এক শনিবার বিকালে আমার পুরানো অফিসার লেফটেনেন্ট লও কুইয়ি ইয়ং, আমি এখন যে অ্যামিউজমেন্ট পার্কে কাজ করি সেখানে এলেন। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী এবং ছেলে। আমরা গল্প করছিলাম, এদিকে তাঁর স্ত্রী আর ছেলে বিভিন্ন রাইডে চড়ছিল। স্ত্রী আর ছেলেটার সঙ্গে তখন আমার পরিচয় করিয়ে দেন। ভদ্রমহিলার নামটা ভুলে গেছি। তবে ছেলেটার নাম মনে আছে স্পষ্ট। সু নামের একটা ছেলের নাম কী করে ভুলি?

‘কী অদ্ভুত!’ বলে ফেললাম, ‘এটা তো মেয়ের নাম!’ বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কুইয়ি ইয়ং ব্যাখ্যা করলেন। অন্য এক নারীর সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়েছিল তাঁর। কিন্তু ভয়াবহ এক দুর্ঘটনায় সে মারা যায়। শুরুতে খুব ভেঙে পড়লেও বর্তমান স্ত্রীর সঙ্গে ঘটনাচক্রে দেখা হয়ে যাওয়ার পর ধীরে ধীরে আবার স্বাভাবিক হয়ে ওঠেন। সাবেক প্রেমিকার কথাও ভুলে যান। বিয়ের কথাও পাকা হয়।

ঠিক ওই সময় হঠাৎ ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েন কুইয়ি ইয়ং। বেশ কয়েকজন চিকিৎসক দেখিয়েও লাভ হলো না। একপর্যায়ে এক ওঝার শরণাপন্ন হলো পরিবারটি।

তিনিই জানালেন পুরানো প্রেমিকার প্রেতাত্মা সওয়ার . হয়েছে তাঁর ওপর। অন্য একজনকে বিয়ে করতে যাচ্ছে তার প্রেমিক এটাই তাকে অশান্ত করে তুলেছে। এর একমাত্র সমাধান ভূত বিয়ে।

অসুস্থ কুইয়ি খুব একটা বাধা দিতে পারেননি। তাঁর কুসংস্কারাচ্ছন্ন পরিবারের সদস্যরা পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করে। একটা প্রথাগত ছোটখাট চীনা বিয়ের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যেখানে মেয়েটার প্রতিনিধিত্ব করে তার পরিবারের কালপঞ্জি লেখা একটা ফলক।

আশ্চর্য ব্যাপার! বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা শেষের অল্প সময়ের মধ্যে কুইয়ি ইয়ং সুস্থ হয়ে ওঠেন।

পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারলাম না এই বর্ণনায়। জিজ্ঞেস করলাম, ‘এই সামান্য ব্যাপারটা কি ওই প্রতিহিংসাপরায়ণ আত্মাটাকে ঠাণ্ডা করে দিল, যেখানে পরে তোমার পছন্দের পাত্রীকে ঠিকই বিয়ে করে সংসার করতে লাগলে?’

আবারও দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইয়ং বললেন, ‘ঠিকই বলেছ। ব্যাপারটা এতটা সহজ নয়। আমাকে ওঝার কথামত প্রতিজ্ঞা করতে হয় প্রথম বাচ্চাটার নাম আমার প্রাক্তন প্রেমিকার নামে রাখব। তাই ওর নাম সু।’

ওই সময়ই সু নামের ছেলেটা আমার কাছে এসে বলল, ‘হ্যালো, আঙ্কেল!’

যেভাবে সে কথা বলল, হাঁটল, চোখের পলক ফেলল, বুক কেঁপে উঠল আমার। সব কিছু অবিকল একটা মেয়ের মত। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলাম, আমার আশঙ্কা যেন সত্যি না হয়।

শিস বাজায় কে?

স্টিভেন গোহ নামের এক তরুণের কাছ থেকে এবারের কাহিনীটি সংগ্রহ করা।

আমাকে গুরুজনরা বলেছিল, অন্ধকারে গোরস্থানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় শিস বাজানো উচিত নয়। কারণ এটা মৃতদের আকর্ষণ করে। তবে এসব গালগপ্পে মোটেই বিশ্বাস নেই আমার। উল্টো ঠিক করলাম মওকা বুঝে একদিন এটা পরীক্ষা করে দেখব।

জালান বাহার গোরস্থানের কাছেই আমার বাসা। এক নিরানন্দ শনিবার। হাতে কোন কাজ নেই। হঠাৎ দুষ্টবুদ্ধিটা মাথায় চাপল। মধ্যরাত পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। তারপর বাইসাইকেল চালিয়ে রওয়ানা হলাম গোরস্থানের দিকে। কাছাকাছি এসে সাইকেল থেকে নেমে পড়লাম। এবার সারি সারি সমাধির মাঝখান দিয়ে সাইকেলটা ঠেলতে ঠেলতে এগুলাম। রাস্তাটা প্রচণ্ড অন্ধকার। তবে একটুও ভয় করছে না আমার।

একসময় শিস বাজাতে শুরু করলাম।

চারপাশ একেবারে সুনসান। আমার পায়ের আওয়াজ ছাড়া আর কোন শব্দ কানে আসছিল না। এখন যোগ হয়েছে আমার শিসের আওয়াজ। তারপরই ওটা শুনলাম। আমার পেছন থেকে চাপা একটা শ্বাস নেয়ার শব্দ। ওটা কিছু না ধরে নিয়ে, শিস দিতে শুরু করলাম আবারও।

তারপরই গা-টা শিরশির করে উঠল, আমার পেছনে মৃদু একটা শিসের শব্দ। বেশ অদ্ভুত, তবে সুখ ছড়ানো একটা সুর। কেমন ভেজা ভেজা। এবার ভয় পেলাম। শিস বাজানো বন্ধ করে দিলাম। তবে এখন আরও কাছাকাছি চলে এসেছে শিসের শব্দ। আর একজন-দু’জন নয় গোটা একটা দল যেন যোগ দিয়েছে এতে। চারপাশের সমাধিগুলো থেকেও আসছে একই সুরে শিসের আওয়াজ। তখনই সাইকেলে চেপে এক টানে বেরিয়ে এলাম গোরস্থান থেকে। ভূতবিষয়ক প্রাচীন লোককিচ্ছাগুলো এরপর থেকে বিশ্বাস করতে শুরু করি।

জ্যান্ত কবর

হ্যাম্পস্টিডের ওয়াল ওয়াক-এর বেশ কাছেই তিনতলা একটা বাড়ি। চারপাশে বেশ কতকটা জায়গায় আর কোন অট্টালিকা নেই। এটি, ‘দ্য ডিকনস’ নামেও পরিচিত। ভুতুড়ে বলে বাড়িটির বদনাম আছে বহু আগে থেকে। অনেক লোকই এর শিকার হয়েছেন। তবে এদের মধ্যে এক অধ্যাপক এবং এক লেখকের অভিজ্ঞতাটাই সবচেয়ে রোমাঞ্চকর ও লোমহর্ষক। একটা গবেষণার প্রয়োজনে একরাত একসঙ্গে এখানে কাটান দু’জনে। লেখকের বর্ণনাতেই তাঁদের সে রাতের অভিজ্ঞতা তুলে ধরছি।

আমাদের অভিযান শুরু করি একতলার পেছনের এক কামরা থেকে, রাত দশটার দিকে। তবে এখানে অনুসন্ধান চালানোর জন্য বাড়ির মালিকের অনুমতি জোগাড়ে যথেষ্ট কাঠ-খড় পোড়াতে হয় আমাদের। আমার স্ত্রী যদি তাঁর পুরানো বন্ধু না হত তাহলে হয়তোবা এটা সম্ভবই হত না। বাড়িটাকে বাছাই করার একটা কারণ এর পরিবেশটাই অন্য রকম, ভৌতিক ঘটনার জন্য অধিকতর মানানসই। দ্বিতীয়ত এর ফ্রেঞ্চ উইণ্ডোগুলোর একটা বারান্দামুখী। বেশি বিপদ হলে ওই পথে নিচের নরম মাটিতে লাফিয়ে পড়তে পারব আমরা। এখানে একটা বিষয় স্বীকার করে নেয়া উচিত, মানুষ হিসাবে আমি অসম্ভব ভীতু প্রকৃতির। তবে অধ্যাপকের প্রতি আমার অগাধ আস্থা। আমার মনে তাঁর সাহস নিয়ে কোন প্রশ্ন নেই। ভয়ানক পরিস্থিতিতেও তিনি ঘাবড়ে যাবেন বলে মনে হয় না। যদ্দূর জানি ভূত বা প্রেতাত্মা নিয়ে পূর্ব অভিজ্ঞতাও আছে তাঁর। তিনি নাকি এদের গতিবিধি টের পেয়ে যান আগেই।

মূল কাহিনীতে ফিরে আসা যাক। পেছনের ওই কামরাটায় মোটামুটি আধ ঘণ্টা হলো বসে আছি এমন সময় সিঁড়ির বাইরে একটা পদশব্দ শুনলাম বলে মনে হলো। প্রফেসর বললেন, এটা কেবল কাঠের ক্যাচক্যাচ আওয়াজ। তারপর কাঠ ও ধাতব পদার্থের সম্প্রসারণ বিষয়ে নাতিদীর্ঘ এক বর্ণনা দেয়া শুরু করলেন। একপর্যায়ে তাঁকে বললাম বহু বছর আগে স্কুলরুমেও এ ধরনের আওয়াজ শুনেছি। তারপর চুপচাপ বসে, আইভি লতার ছায়াগুলো চাঁদের আলোয় মেঝেতে খেলা করছে তা দেখতে লাগলাম। একই সঙ্গে যে কোন ধরনের শব্দ আমার দৃষ্টি ওদিকে নিয়ে যাচ্ছে।

তারপরই হঠাৎ পথ ধরে প্রচণ্ড গতিতে এগিয়ে আসা ঘোড়ার খুরের এবং গাড়ির চাকার আওয়াজ পেলাম। একপর্যায়ে আশ্চর্য হয়ে আবিষ্কার করলাম ঘোড়ার গাড়ি বা যেটাই হোক সেটা ‘দ্য ডিকনস’-এর দিকেই ঘুরে গিয়েছে। এরপরই বাড়ির সামনের পথের পাথরে শব্দ হলো এবং পরক্ষণেই সদর দরজায় জোরে কড়া নাড়ার আওয়াজ। কিন্তু বাড়িতে যখন ঢুকি তখন দেখেছিলাম সদর দরজায় কোন কড়া নেই। একটু ভয় পেয়ে গেলাম। তবে প্রফেসরের দিকে যখন তাকালাম ওই রাতে সত্যিকার অর্থে প্রথম ধাক্কাটা খেলাম। দরজায় নক করার আগে নিজের চেয়ারে গা এলিয়ে শুয়ে ছিলেন। চেহারায় ছিল প্রশান্তির একটা ছাপ। এ সব কিছুই এখন বিদায় নিয়েছে। আমূল একটা পরিবর্তন এসেছে। একেবারে সোজা হয়ে বসে আছেন এখন, সাধারণ আকারের দ্বিগুণ হয়ে গেছে চোখজোড়া, খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে আছেন ড্যাব ড্যাব করে। হাতজোড়া চেয়ারের হাতল আঁকড়ে ধরে আছে।

তাঁর চেহারার এমন পরিবর্তন দেখে আমার রক্ত হিম হয়ে গেল। এদিকে বেশ কিছুটা সময় চলার পর দরজার শব্দটা এখন থেমে গিয়েছে। সদর দরজা খুলে কিছু একটা এগিয়ে আসার মৃদু শব্দ পেলাম।

এই চালমাত অবস্থায় প্রফেসর আবারও আমাকে চমকে দিলেন। চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে জানালার দিকে দৌড়লেন, সেখান থেকে বারান্দায়, ওই শেষবারের মত দেখলাম তাঁকে আমি।

স্বীকার করতে দোষ নেই ক্ষমতা থাকলে তাঁকে অনুসরণ করতাম। কিন্তু ভয়ে এতটাই অবশ হয়ে গিয়েছে হাত-পা এমনকী গোটা শরীর, নড়তে পারছি না। কেবল আতঙ্ক নিয়ে অতিপ্রাকৃত একটা কিছুর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। ওটা কী? কী দেখব আমি? জিনিসটা কীভাবে ভেতরে ঢুকল?

ঈশ্বর! যাঁরা এই পরিস্থিতিতে পড়েছেন তাঁরাই কেবল ওই সময়ে একজন মানুষের মনের অবস্থা কী হয় তা বুঝবেন। একটার পর একটা সেকেণ্ড পেরোতে লাগল। কিছুটা সময় তেমন কিছুই ঘটল না। তারপরই ধীরে ধীরে কুয়াশার একটা ঘেরাটোপ গোটা কামরাটাকে ঢেকে দিতে লাগল। মেঝের ছায়াগুলো অন্ধকারে বিলীন হয়ে গেল। সিঁড়িতে খুব মৃদু একটা পদশব্দ শুনলাম। আসছে ওটা। নড়ার চেষ্টা করলাম, দৌড়নোর চেষ্টা করলাম, দৃষ্টিটা দরজা ও ল্যাণ্ডিঙের দিক থেকে সরিয়ে নিতে চাইলাম। কিন্তু পারলাম না।

পদশব্দ ধীরে ধীরে আমার আরও কাছে আসতে লাগল। একপর্যায়ে সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছে গেল। আমার বরাবর ল্যাণ্ডিঙে দাঁড়িয়ে আছে এখন, স্পষ্ট বুঝতে পারছি। একসময় কামরাটায় প্রবেশ করল। তবে এখনও কিছু দেখতে পাচ্ছি না। যখন এগিয়ে এল, দুটো আলাদা গোলাকার আলো দেখতে পেলাম। ধীরে ধীরে দুটো অনিন্দ্যসুন্দর হাতে রূপ নিল। সরু, লম্বা, সাদা আঙুল, গোলাপী নখগুলো পালিশ করা। অনেকগুলো আংটি আঙুলে। হীরা, রুবি, পান্নার মত দামি রত্নপাথর ঝকঝক করছে তাতে। যখন হাতজোড়া আমার কাছাকাছি হতে লাগল, মিষ্টি, মাতাল করা একটা গন্ধ চাবুকের মত আছড়ে পড়ল আমার নাকে। কেউ একজন আমার ওপর ঝুঁকে পড়েছে। দামি পশমী গাউনের ছোঁয়া অনুভব করছি। নরম একটা হাত আমার গলা জড়িয়ে ধরল। উষ্ণ, সুগন্ধি একটা ঠোঁটের স্পর্শ পেলাম ঠোঁটে। ওই নরম আঙুলগুলো আমার গাল, কপাল, চোখে আদরের স্পর্শ বুলিয়ে দিতে লাগল। সব ভয় দূর হয়ে গেল মন থেকে।

‘হায়, ঈশ্বর!’ উল্লাসে মনে মনে চেঁচিয়ে উঠলাম, ‘এটা যদি চলতেই থাকত আজীবন, তবে কী ভালই না হত!’

নরম আঙুলগুলো এবার মুখ হাঁ করাল আমার। নরম, শীতল একটা তরল নেমে গেল আমার গলা দিয়ে। চেয়ারে মাথাটা ঠেস দিয়ে রাখলাম। কপালে নরম, আদুরে একটা হাতের স্পর্শ। এই স্পর্শে ধীরে ধীরে ঘুমের অতল রাজ্যে তলিয়ে গেলাম। যখন জাগলাম, আবারও ওই স্পর্শ, মাতাল করা গন্ধের জন্য পাগল হয়ে গেলাম।

‘ফিরে এসো!’ করুণ কণ্ঠে মিনতি করলাম, ‘এক মুহূর্তের জন্য হলেও তোমার সেই স্বর্গীয় স্পর্শ চাই।’ কিন্তু কোন উত্তর পেলাম না। তারপরই আবিষ্কার করলাম কথা বলতে পারছি না। যেমন নড়াতে পারছি না শরীরটা। একটা বিছানায় শুয়ে আছি। কামরায়ও একা নই আর।

আমি দেখতে না পেলেও একাধিক মানুষ বা প্রেতাত্মা আমার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে।

দাঁড়িয়ে আছে। আমার মৃত্যু এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিয়েই আলোচনা করছে তারা। কর্কশ এক জোড়া হাত নির্মমভাবে আমার শরীর মাপছে কফিনে ঢোকানোর জন্য। একপর্যায়ে সেটায় ঢোকানো হলো। পেরেক ঠুকে কফিনের ডালা আটকানো হচ্ছে এখন। নড়ার এবং চিৎকার করার প্রাণান্তকর চেষ্টা করছি। কিন্তু যেখানে শুইয়ে রাখা হয়েছে সেখানেই পড়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করা সম্ভব হলো না। কফিনের কাঠের কেমন গা গুলানো মিষ্টি একটা গন্ধে রীতিমত বমি পাচ্ছে।

তারপর দুই জোড়া হাত কফিনটা তুলে নিল। সিঁড়ি বেয়ে আমাকেসহ নামতে লাগল তারা। ঘোড়ার গাড়িতে তোলা হলো আমার দেহসহ কফিনটা। বুঝতে পারলাম গাড়ির নড়াচড়া এবং ঘোড়াগুলোর হেষা শুনে। তারপর দুলে উঠল আমার শরীরটা। পাথুরে রাস্তায় চলতে শুরু করেছে গাড়ি। কিছুক্ষণ হুঁশ ছিল না। একপর্যায়ে যখন জ্ঞান ফিরল, ভয়াবহ একটা বাস্তবতার সামনে হাজির হলাম। জীবন্ত কবর দেয়া হয়েছে আমাকে।

আবিষ্কারটা এতটাই ভয়াবহ যে জ্ঞান হারালাম। তবে মাটির শীতল, দম বন্ধ করা পরিবেশের কারণে জ্ঞান ফিরে পেলাম আবার। সব ঘটনা একের পর এক মনে পড়তে লাগল।

প্রচণ্ড একটা হতাশা প্রভাব বিস্তার করল আমার ওপর। যে কোন শব্দ করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলাম। কিন্তু চোয়াল নাড়াতে পারলাম না। হাতদুটো ছুঁড়লাম। ওগুলো নাড়াতে পারছি এখন। তবে মুখের একটু ওপরে, আমার কাঠের কারাগারের ছাদে বাড়ি খেল ও-দুটো। মাথা ঝাঁকালাম। পা ছুঁড়তে লাগলাম। একপর্যায়ে পায়ের আঙুল ভাঙল। ফেনা, রক্ত মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল। হতাশ, পর্যুদস্ত আমি হাল ছেড়ে দিলাম।

তারপর অদ্ভুত একটা অনুভূতি হলো। ওপরের অন্ধকারের সমুদ্রটা যেন বুকে ইটের বোঝার মত চেপে আছে। হাঁসফাঁস করতে করতে হাত দিয়ে ওটা সরাবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলাম।

আরও একবার স্থির হয়ে গেলাম। মৃত্যুর পর কি এভাবেই অন্ধকার ঘিরে ধরে চারপাশ থেকে? তারপরই আগের জীবনের কথা, সেখানে একের পর এক ভুলের কথা স্মরণ করলাম। পাপের কথা ভাবলাম। আহ্! একবার যদি মুক্তি পেতাম জীবনটাকে আবার নতুন করে সাজাতাম। গোরস্থানের ওপরের বাতাসটাকে অনেক মিষ্টি, তাজা, আর ঘাসগুলোকে সবুজ মনে হচ্ছে। একবার যদি সেখানে, পৌঁছতে পারতাম!

নিজের বন্ধুদের কথা ভাবলাম। আমি যে বেঁচে আছি তা যদি জানাতে পারতাম তাদের। কী খুশি হত তারা! ভাবত চিকিৎসক ভুল করেছেন। তাদের বন্ধু শ্বাস নিতে পারছে। দ্রুত তারা দৌড়ে আসত আমাকে বাঁচাতে। তারপরই নির্মম সত্যটা উপলব্ধি করতে পারলাম। আমার অবস্থা তাদের জানানোর কোন সুযোগই নেই। এখানেই একাকী মরতে হবে আমাকে। চোখ বন্ধ করেই যেন গোরস্থানের চারপাশের কাদাটে মাটির স্তূপ, দু’পাশের সমাধিগুলো দেখতে পাচ্ছি। আশ্চর্য ব্যাপার ওগুলোর ভিতরটাও দেখতে পাচ্ছি। দাঁতহীন, ধূসর চুলের ওই মহিলা, ওই বাচ্চাটার খুদে আধো বিকশিত কঙ্কাল। একটার পর একটা সারি ধরে প্রত্যেককেই দেখতে পাচ্ছি। তাদের দিকে তাকাতেই দেঁতো হাসি দিচ্ছে। কেঁপে উঠছি। আবার তাকাতেই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। তারপরই দেখলাম বীভৎস চেহারার একটি অদ্ভুত ধরনের প্রাণী গড়িয়ে গড়িয়ে শরীর মুচড়ে আমার দিকেই এগিয়ে আসছে। শরীরটা হলুদ। একসময় পৈশাচিক জিনিসটা আমার পা স্পর্শ করল। ওই পর্যায়ে জ্ঞান হারালাম। মনে হলো যেন বহু সময় পর জ্ঞান ফিরে এল আবার। চোখ খুলতেই নিজেকে আবিষ্কার করলাম ‘দ্য ডিকনস’-এর খোলা জানালাগুলোর পাশে বসা অবস্থায়।

ওখানে বসার চেষ্টা করিনি আর কখনও, এক রাতের অভিজ্ঞতাই আমার জন্য যথেষ্ট। এই বাড়ির পুরানো বাসিন্দাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হলো আমাকে। শেষ পর্যন্ত সফল হলাম। এদের দু’জন মি. ডি কোসার্ট এবং মিসেস স্মিথ আমাকে দেখতে এলেন একই সকালে।

প্রথমে এলেন ডি কোসার্ট। লম্বা, হালকা-পাতলা গড়নের এক মানুষ। মাঝবয়সের ভদ্রলোকটি মরিচা-কালো রঙের একটা স্যুট পরে আছেন।

‘আপনার কাছ থেকে কিছু জানার আছে আমার, ডিকনস সম্পর্কে।’ কথাটা বলে একটা চেয়ারে বসার ইশারা করে দরজাটা সাবধানে আটকে দিলাম। পাছে আবার আমার বাক্যবাগীশ ল্যাণ্ডলেডি কিছু শুনে ফেলে।

‘ঠিক বলেছেন। বছর তিনেক আগে দু’বছরের চুক্তিতে ‘দ্য ডিকনস’ লিজ নিই। মাত্র এক রাতই সেখানে কাটাতে পারি। আর কাছেধারেও যেতে চাই না জায়গাটির। কয়েক বছর আগে স্ত্রী গত হয়েছে আমার। বাড়িতে আমার সঙ্গে যান রাশভারী বয়স্ক এক হাউসকিপার, একজন রাঁধুনি ও একজন মেইড। দশটার দিকে সবাই যার যার বিছানায় চলে যাই আমরা। তখন মধ্যরাত। অনেক চেষ্টা করেও ঘুমাতে পারছি না। এসময় করিডোরে একটা পায়ের আওয়াজ পাই। ওটা আমার দরজার দিকেই এগিয়ে আসছে। এদিকে ওই সময়ই ওপর থেকে একের পর এক ধুপধাপ শব্দ শুনলাম।

‘ভাবলাম হাউসকিপার ওপরের কোন সমস্যার ব্যাপারে বলতে আসছে। ড্রেসিং গাউনটা গায়ে চাপিয়ে দরজার দিকে দৌড়লাম। ওটা হাউসকিপার নয় মোটেই, কিন্তু,’ এতটুকুন বলে ভয়ার্ত চোখে আমার দিকে তাকালেন একবার, তারপর আবার শুরু করলেন, ‘বিশালদেহী, আলখেল্লা পরিহিত এক লোক। বুনো, জ্বলজ্বলে চোখ, বসা কপাল, রক্তলাল চোখ। আমার দিকে হাত তুলল সে। বাতাসে নড়ছে আঙুলগুলো। লক্ষ্য করলাম ওগুলোর আগা ভাঙা, রক্ত ঝরছে।

‘ওটা যে একটা প্রেতাত্মা বুঝতে অসুবিধা হলো না, তবে আমাকে আঘাত করতে আসেনি, বরং কোন বিষয়ে সতর্ক করে দিতে চাচ্ছে। তারপরই অদৃশ্য হলো কাঠামোটা। পরমুহূর্তেই এক নারীর দুটো বাহু গলা পেঁচিয়ে ধরল আমার। বিছানায় নিয়ে গিয়ে আদর করে ঘুম পাড়িয়ে দিল। তারপর যখন ঘুম ভাঙল, কিংবা ভাবলাম জেগে উঠেছি, আবিষ্কার করলাম জ্যান্ত কবর দেয়া হচ্ছে আমাকে। সত্যি জ্ঞান ফিরে পেলাম সকালে, যখন মেইড আমার জন্য গরম পানি নিয়ে এল।

‘বিষয়টা আমাকে এতটাই নাড়া দিল যে আশপাশের প্রতিবেশীদের কাছে খোঁজ-খবর নিলাম লোকটির চেহারার বর্ণনা দিয়ে। দেখলাম মি. রবার্ট ভ্যালেন্টাইন ফার্নিস নামের এক ভদ্রলোকের সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে। এই বাড়িতেই মারা গিয়েছেন আমি বাড়িতে ওঠার কিছুদিন আগে। তাঁর আত্মীয়- স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। তাদের সঙ্গে ভদ্রলোকের খুব একটা দেখা-সাক্ষাৎ ছিল না অনেক দিন ধরেই। তবে আমার দুঃস্বপ্ন তাদের নাড়া দিল ভীষণ। আবার কবর খুঁড়ে বের করা হলো তাঁর মৃতদেহ। তখনই প্রমাণ পাওয়া গেল জীবন্ত কবরের ঘটনার। তাঁর পাকস্থলীর ভেতরের জিনিস পরীক্ষা করতেই প্রমাণ মিলল ঘুম পাড়িয়ে দেয়ার মত খুব শক্তিশালী মাদকের। ওই মাদকের কারণেই কোমায় চলে যান। সবাই ধরে নেন ভদ্রলোক মারা গিয়েছেন। জীবন্ত কবর দেয়া হয় তাঁকে। অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে দেখতে এসেছিলেন যে চিকিৎসক তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়নি। এদিকে তাঁর বিধবা স্ত্রী কোথায় আছে এটাও জানতে পারলাম না।

‘মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে পরে আর দেখা হয়নি। তারপর একসময় ইতালির তুরিনে যাই। সেখানে এক সুন্দরী তরুণীর সঙ্গে পরিচয় হয়।

‘তার চেহারার, তবে এর চেয়েও বেশি হাতদুটোর প্রেমে পড়ি আমি।’ কেঁপে উঠলেন ডি কোসার্ট। আতঙ্কিত দৃষ্টিতে দরজার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘দ্য ডিকনস-এ যে হাতদুটো আমায় জড়িয়ে ধরেছিল ঠিক সেগুলোর মতই। কিছুদিনের মধ্যে বিয়ে হয়ে গেল আমাদের। কয়েকদিন যেতে না যেতেই আমার সব সম্পত্তি তার নামে লিখে দেয়ার জন্য চাপ দিতে আরম্ভ করল। এখন আর ওই হাতদুটো সোহাগ করে না আমাকে। রাতে ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠি।’

‘কিন্তু তা কী করে সম্ভব? আচ্ছা, স্যর, আপনার কাছে কি আপনার স্ত্রীর কোন ছবি আছে?’ জানতে চাইলাম।

‘হ্যাঁ, সঙ্গেই আছে। আমার মনে হয়েছিল আপনি দেখতে চাইতে পারেন, লেখকদের কৌতূহল বেশি থাকে জানি আমি,’ এই বলে একটা ছবি এগিয়ে দিলেন।

ওটা পরীক্ষা করতে যাব এমন সময় দরজায় মৃদু একটা টোকার শব্দ। মিসেস স্মিথ নামে এক কৃষ্ণাঙ্গ, হালকা-পাতলা গড়নের মহিলা ভেতরে প্রবেশ করলেন। ডি কোসার্ট যাওয়ার জন্য উঠলেন। এদিকে মহিলাটির ততক্ষণে ছবিটির দিকে চোখ পড়েছে। চেঁচিয়ে উঠলেন উত্তেজনায়, ‘ওহ্, খোদা! এটা কি মিসেস ফার্নিস নয়?’

‘আপনি কি একে চেনেন?’ এই বলে ছবিটা ভদ্রমহিলার সামনে ধরলেন।

‘আপনিই কি সেই লেখক?’ মিসেস স্মিথ হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন।

‘না, আমি এই মহিলার স্বামী।’

‘কিন্তু ইনি তো মিসেস ফার্নিস। তাই নয় কি?’ আমার টেনে দেয়া আসনটায় বসতে বসতে জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রমহিলা।

এই মুহূর্তে আমার একটু ব্যাখ্যা দেয়া প্রয়োজন বলে মনে করলাম। ডি কোসার্টের উদ্দেশে বললাম, ‘মিসেস স্মিথও আপনার মত ‘দ্য ডিকনস’-এর ব্যাপারে আগ্রহী। তাই তিনি আজ সকালে এখানে এসেছেন। তাঁর কী বলার আছে বরং শোনা যাক।’ তারপর মহিলার দিকে তাকিয়ে বললাম, ‘ম্যাম, আপনি সব কিছু খুলে বলুন। আমার মত এই ভদ্রলোকেরও ওই বাড়ি নিয়ে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা আছে।’

‘তবে,’ বলা শুরু করলেন মিসেস স্মিথ, ‘যা বলব এটা নিয়ে আমাকে কোন ঝামেলায় ফেলবেন না তো আবার! অবশ্য তাতেও খুব একটা কিছু আসে-যায় না। কারণ খুব দ্রুতই এ পৃথিবীর মায়া কাটাতে হবে আমাকে। আমার স্তন, গলা ও একটা ধমনীর ঠিক ওপরে—মোট তিন জায়গায় ক্যান্সার ধরা পড়েছে। চিকিৎসক বলেছেন ভাল হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।’ কথাগুলো বলে একটু সময় চুপ করে থাকলেন ভদ্রমহিলা। হয়তো নিজেকে প্রস্তুত করলেন। তারপর বলতে লাগলেন, ‘আমি বাস করতাম হ্যাম্পস্টিডে। তিন বছর আগে স্বামীকে হারাই। ব্রাইট’স ডিজিজে (কিডনির এক ধরনের রোগ) মারা যান তিনি। এর কিছুদিন আগেই লণ্ডি দিয়েছিলাম একটা। সেই সূত্রে মিসেস ফার্নিসের সঙ্গে যোগাযোগ। ‘দ্য ডিকনস’-এ থাকতেন ভদ্রমহিলা। আমার স্বামীর রোগের ব্যাপারে প্রথম দিন থেকেই তাঁর অদ্ভুত একটা আগ্রহ দেখি। তবে এটায় খুব একটা গুরুত্ব দিইনি প্রথমে। তারপরই একদিন আমার বাসায় হাজির হলেন হঠাৎ। আমার ছোট্ট পার্লারটিতে ডেকে নিয়ে বললেন, ‘আমার মনে হয় স্বামীর অসুস্থতার পেছনে বড় ধরনের খরচ হয় তোমার।’

‘হ্যাঁ, ম্যাম। কুলাতে পারছি না একেবারেই।’ অ্যাপ্রনের কোনা দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বললাম।

‘তার কি সুস্থ হওয়ার কোন সম্ভাবনা আছে?’

‘না, ম্যাম। ডাক্তার বলেছেন আর বড়জোর কয়েকটা দিন।’

‘ডাক্তার কয়দিন পর পর আসেন?’

‘আমি ডাকলে তবেই আসেন।’

‘এবার তাঁর পেলব হাতটা দিয়ে আমার কাঁধ স্পর্শ করে গলা নামিয়ে বললেন, ‘তোমার অবস্থাটা আমি বুঝতে পারছি। কিছু টাকা-কড়ি পেলে নিশ্চয়ই ভালই হয়। একশো পাউণ্ড হলে চলবে?’

‘স্বীকার করলাম আমার মত এক দরিদ্র নারীর জন্য একশো পাউণ্ড বিশাল ব্যাপার।

‘খুব ভাল।’ মিষ্টি হেসে বলতে শুরু করলেন, ‘এর বিনিময়ে আমি চাইব তোমার স্বামীকে মৃত্যু পর্যন্ত বাকি কয়েকটা দিন আমার বাড়িতে এনে রাখো। আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি দ্য ডিকনস-এ তার ভালমতই দেখাশোনা হবে। আর তুমি তো বলেছই বড়জোর কয়েকটা দিন বাঁচবে সে। কোথায় মারা গেল এটা নিশ্চয়ই তোমার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। মারা যাবার পর তোমার বাড়িতে গোপনে নিয়ে আসা হবে মৃতদেহ। এখান থেকেই গোর দিতে নিয়ে যেতে পারবে। কেউ বিন্দুমাত্র সন্দেহ করবে না।’

‘প্রস্তাবটা এতটাই অস্বাভাবিক যে, কী বলব বুঝে উঠতে পারলাম না।‘

‘কিন্তু, ম্যাম, তুমি কেন এটা করছ?’

ওহ! আমি বললেও বুঝবে না।’ রহস্যময় একটা হাসি দিয়ে বললেন তিনি, ‘এখন একশো পাউণ্ড কামাতে চাইলে রাজি হয়ে যাও।’

‘আমি জানি মিসেস ফার্নিস কথা দিয়ে না রাখার মানুষ নন। কাজেই রাজি হয়ে গেলাম। আমার স্বামীকে সব কিছু বলতে আপত্তি করলেন না। আসলে তাঁর হারানোর কিছু নেই। ভাবলেন এতে যদি আমাদের কিছুটা উপকার হয়! আমি আর আমার ছেলে জিম রাতের আঁধারে স্মিথকে ‘দ্য ডিকনস-এ নিয়ে গেলাম। তিন রাত পর তাঁর মৃতদেহ বাড়িতে নিয়ে এলাম। ডাক্তার জানালেন তাঁকে খবর দিয়েও কোন লাভ হত না। কারণ কোন কিছুই আমার স্বামীকে বাঁচাতে পারত না। একশো পাউণ্ড পেলাম আমরা। মুখ বন্ধ রাখলাম আমি আর আমার ছেলে। তবে একটা বিষয় জেনে আমাদের মনটা বেশ খচখচ করতে লাগল। মি. ফার্নিস নাকি আমার স্বামী যে সময় মারা গিয়েছেন তখনই মারা যান এবং ওই একই রোগে।’

ডি কোসার্টের সঙ্গে চোখাচোখি হলো আমার। ঘৃণায় রি রি করছে আমাদের শরীরটা।

‘আপনি নিশ্চিত মি. ফার্নিস ব্রাইট’স ডিজিজে মারা গিয়েছে?’ জানতে চাইলাম।

‘আমি তাই শুনেছি,’ কাঁধ ঝাঁকিয়ে জবাব দিলেন মহিলা, ‘কয়েকজনই একই কথা বলেছে। তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় তেমন কেউ ছিল না। কেবল মিসেস আর ভাড়ায় শোক করা কয়েকজন মানুষ। আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে মনে হয় ভদ্রলোকের বনিবনা ছিল না। আমি আর জিম বিষয়টি ভুলতে পারিনি। অনেক সময়ই ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখি। বেশিরভাগ সময় জ্যান্ত গোর হওয়ার দৃশ্য এবং মিসেস ফার্নিসের সাদা, পেলব হাতজোড়া দেখি।’

‘এখন আপনি কী ভাবছেন, মিসেস স্মিথ?’ জানতে চাইলাম আমি, ‘আপনার নিশ্চয়ই একটা অনুমান আছে?’.

‘আমার মনে হয়,’ অনুতপ্ত কণ্ঠে বললেন মিসেস স্মিথ, ‘হতভাগা মি. ফার্নিসের বদলে ডেথ সার্টিফিকেট নিতে ব্যবহার করা হয়েছে আমার স্বামীকে। ডাক্তারকে হঠাৎ ডেকে পাঠিয়েছিলেন মিসেস, আর ভদ্রলোক এখানে যে চাতুরীর আশ্রয় নেয়া হচ্ছে জানতেনও না। ভাবেন সঠিক ডেথ সার্টিফিকেট দিচ্ছেন।

‘তারপর আবার একটা অদল-বদল হয়। আমার স্বামীর মৃতদেহ বাড়িতে আনা হয়। সত্যিকারের মি. ফার্নিসকে দ্য ডিকনস থেকে নিয়ে গিয়ে সমাধিস্থ করা হয়। তবে আমি এখানে বসে আছি এ ব্যাপারটা যেমন নিশ্চিত তেমনি নিশ্চিত তাঁকে জীবন্ত কবর দেয়া হয়েছে। ওই শয়তান মহিলা কোন উদ্দেশ্যে এই চাতুরীর আশ্রয় নেয়। গত তিন বছর ঘটনাটা চেপে রেখেছি বিশাল এক বোঝার মত। এখন বুকটা হালকা লাগছে।’

‘আপনার সন্দেহই সত্যি, মিসেস স্মিথ। তাঁকে জীবন্তই কবর দেয়া হয়েছে। তবে আপনার ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এটা গোপনই রাখব। যেমন গোপন থাকবে আমি এক খুনিকে বিয়ে করেছি।’ বললেন ডি কোসার্ট।

ভুতুড়ে বাড়ি মন্টিক্রিস্টো

রায়ানরা বলে অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে ভুতুড়ে বাড়ি হলো মন্টিক্রিস্টো। অলিভ রায়ান এবং তাঁর স্বামী রেগ রায়ান ১৯৬৩ সালে এই ভুতুড়ে জায়গাটি কেনেন। অলিভ বলেন যখন তাঁরা হাজির হন বাড়িটাতে কোন বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকলেও এর বাতিগুলো জ্বলছিল। তাঁরা ভেবেছিলেন চোরেরা এসেছে বাড়িটায় যেসব মূল্যবান জিনিসপত্তর আছে সেগুলো হাতিয়ে নিতে। অলিভ এবং বাচ্চাদের গাড়িতে রেখেই রেগ গেলেন ভেতরে, কী হয়েছে দেখতে। কিন্তু সদর দরজার সামনে হাজির হতেই সব বাতি নিভে গিয়ে অন্ধকারে নিমজ্জিত হলেন। প্রথম দিনের এই ঘটনার পর একের পর এক অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটতে লাগল। ওপরের বারান্দায় প্রায়ই হিল পরা এক নারীর পদশব্দ শুনতে পেতে লাগলেন স্বামী-স্ত্রী। ওই বারান্দাটা তখন ছিল ছোট-বড় গর্তে ভরপুর এবং একেবারেই ব্যবহার অযোগ্য। কারও সাহায্য ছাড়াই জিনিসপত্র নড়াচড়া করে বেড়ায় আজব এই বাড়িতে। শোনা যায় অস্বাভাবিক শব্দ। মাঝে মাঝেই অশুভ একটা অনুভূতি হয় মনে। তবে ১৯৬০-৭০-এর দশকে মানুষের মধ্যে কুসংস্কার ছিল অনেক বেশি। তাই এসব অভিজ্ঞতা আশপাশের লোকদের কাছে তখন বলতেন না পরিবারের সদস্যরা।

ব্রায়ান পরিবার এখন বাড়িটাতে গোস্ট ট্যুর পরিচালনা করেন। রাতে থাকার ব্যবস্থাও আছে। জায়গাটার বেশ কিছু অস্বাভাবিক ছবিও ক্যামেরাবন্দি করতে পেরেছেন তাঁরা।

ধারণা করা হয় মোটমাট এগারোটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটে এখানে। রায়ান পরিবারের সদস্যদের অনুমান এই অস্বাভাবিক মৃত্যুগুলোর কারণেই বাড়িটাতে নানা ধরনের অতিপ্রাকৃত ঘটনা ঘটে। আর এভাবে মারা যাওয়া মানুষগুলোর আত্মারাই মুক্তি না পাওয়ায় ঘুরছে বাড়ির সীমানার ভেতরে।

অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলসের জুনিতে অবস্থিত ভিক্টোরিয়ান ম্যানর ধাঁচের এই বাড়িটি। পঞ্চাশ বছর ধরে এই অদ্ভুতুড়ে বাড়িতে বাস করছেন অলিভ রায়ান। তিনি দাবি করেন বাড়ির আসল মালিক ক্রিস্টোফার এবং এলিজাবেথ ক্রউলির উপস্থিতি এখনও টের পান তিনি। ১৯১০ সালে ক্রিস্টোফার এবং ১৯৩৩ সালে এলিজাবেথ মারা যান। কিন্তু তাতে তাঁদের প্রেতাত্মাদের এই বাড়িতে হানা দেয়া থেমে থাকেনি। ক্রিস্টোফার উইলিয়াম ক্রউলি এই ম্যানর হাউস বানিয়েছিলেন ১৮৮৫ সালে।

একবার শুনলাম ব্যালকনি থেকে কেউ আমার নাম ধরে ডাকছে। ব্যালকনির কাছে আসতেই পদশব্দও শুনলাম। কিন্তু সেখানে পৌঁছে কাউকে পেলাম না। আসলে আমি এবং আমার প্রয়াত স্বামী রেগ এখানে আসার প্রথম দিন থেকেই অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটতে থাকে। সবসময়ই মনে হত কেউ আমাকে দেখছে। আমার ধারণা এ বাড়িতে যেসব দুর্ঘটনা কিংবা অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় সেসবই এসব ভুতুড়ে ঘটনার জন্য দায়ী। একটা ছোট বাচ্চা ন্যানির কোল থেকে সিঁড়িতে পড়ে গড়াতে গড়াতে মারা যায়। সে অবশ্য দাবি করে রায়ান দম্পতি বাচ্চাটাকে তার হাত থেকে অদৃশ্য কিছু একটা ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। এদিকে মি. ক্রউলির কারণে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়া এক চাকরানীও ব্যালকনি থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে। কেউ কেউ আবার বলে তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে মারা হয়েছে। তার প্রেতাত্মার দেখা মেলে মাঝে মাঝেই। এদিকে খড়ের গাদায় আগুন লেগে মারা যায় আস্তাবলে কাজ করা একটি ছেলে। ১৯৬১ সালে এখানকার এক কেয়ারটেকারও গুলি খেয়ে মরে। এ বাড়ির এক হাউসকিপার তার উন্মাদ ছেলেকে বাইরের একটা ছাপরায় শিকল দিয়ে বেঁধে রাখে দীর্ঘ ত্রিশ বছর। ওর নাম ছিল হ্যারল্ড স্টিল। চুল না কাটার কারণে চারপাশে নেমে এসে এবং জট বেঁধে বীভৎস হয়ে ওঠে হ্যারল্ডের চেহারা। রাতের বেলা পৈশাচিক কণ্ঠে চিৎকার করত সে। আশপাশের বাড়িগুলোতে বাস করা বাচ্চারা ভাবত একটা দানবকে আটকে রাখা হয়েছে ম্যানসনের ভিতরে। তারা ওর খোঁজে আসত পর্যন্ত। রাতের বেলা এখনও লোকেরা হ্যারন্ডের বুনো চিৎকার আর শিসের শব্দ শুনতে পায়।’ বলেন, অলিভ রায়ান। এক কথায় একটা ভুতুড়ে বাড়ির তকমা গায়ে সাঁটার জন্য যা যা দরকার এর সব উপাদানই মজুত আছে মন্টিক্রিস্টো হাউসে।

অলিভের ছেলে লরেন্স এই বাড়িতে বেড়ে উঠেছে। সে জানায় ছোট বয়স থেকেই বুঝতে পারে বাড়িটাতে সব কিছু স্বাভাবিকভাবে চলছে না। চার বোনের সঙ্গে এখানেই বেড়ে ওঠে সে। ‘বাড়িটা কেনার পর মা-বাবাকে এটার সংস্কারে অনেক টাকা ব্যয় করতে হয়। এটার ছিল বেশ জরাজীর্ণ অবস্থা। আর পরিত্যক্ত অবস্থায় লুটেরারা যা পেরেছে এখান থেকে নিয়ে গিয়েছে। বাবার সবসময় একটু দোতলা বাড়ির স্বপ্ন ছিল। এর মাধ্যমে তা পূরণ হয়। এটা কেনেন এক হাজার ডলারে। এতে তখন ছিল অর্ধেকখানি ধসে পড়া মূল ভবন, ইটের একটা দালান, ভৃত্যদের কোয়ার্টার ও আস্তাবল। বাবা পেশায় ছিলেন একজন দর্জি। রোজগারের জন্য রাত- দিন খাটতেন। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে আমাকে ঘিরে অদ্ভুত এক অভিজ্ঞতা হয় বাড়ির লোকেদের। মা-বাবা বলরুমে একটা পার্টির আয়োজন করেছিলেন। বেশ রাত হয়ে গেলে এক বোন আমাকে বিছানায় পৌঁছে দেয়। একটু পরই বোনদের কেউ না কেউ এসে আমাকে দেখে যাচ্ছিল। আমার সবচেয়ে ছোট বোনের বয়স তখন বারো। যখন আমাকে দেখে যেতে এল, আবিষ্কার করল একজন লোক আমার বিছানার কিনারায় বসে একদৃষ্টিতে দেখছে আমাকে। তারপরই বোনের দিকে ফিরে অশুভ একটা চাহনি দিল। চিৎকার করে দৌড়ে বলরুমে গিয়ে মা-বাবাকে সে জানাল আমার রুমে অদ্ভুত, অচেনা এক লোক বসে আছে। যখন তারা এল লোকটা নেই, আমি দিব্যি ঘুমাচ্ছি। পুরনো দিনের একটা পোশাক পরে ছিল রহস্যময় ওই মানুষটি, জানায় আমার বোন। অনুমান করা হয় ওটা মি. ক্রউলির ভূত। এই ঘটনার পরে আরও কয়েকবার চেহারা দেখিয়েছে সে। আমার বয়স যখন তেরো তখন প্রথম ঘটনাটা জানতে পারি বোনের কাছ থেকে। ওই কামরাটা আমার এখনও অপছন্দ। মনে হয় কেউ যেন আমাকে দেখছে। তবে মি. ক্রউলির চেয়ে বেশি অশুভ আর বিরক্তিকর হলো মিসেস ক্রউলির ভূত। সে লোকজন একেবারেই সহ্য করতে পারে না। কখনও কখনও কোন হতভম্ব পর্যটককে ‘বেরিয়ে যাও’ বলে চমকেও দিয়েছে ভূতটা। মি. ক্রউলি মারা যাওয়ার পরও আরও তেইশ বছর এ বাড়িতে কাটিয়েছিল ভদ্রমহিলা। বেঁচে থাকা অবস্থায় যেমন অতিথি পছন্দ করত না এখনও ওই একই অবস্থা। আঠারো মাসের ছোট্ট মেয়ে মেগডেলেন ক্রউলির ভূত দেখার কথাও বলে কেউ কেউ। আসলে গৃহকর্ত্রী মিসেস ক্রউলি চাকর-বাকর ও কর্মচারীদের সঙ্গে খুব বাজে ব্যবহার করত। ধারণা করা হয় মেগডেলেনকে ওই ন্যানি মেয়েটা ইচ্ছা করে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল সিঁড়ি থেকে। ওই জায়গাটায় গেলেই কোন কারণে সবার মন খারাপ হয়ে যায়।

এটা কি ঘটনাটা আগে থেকে জানা থাকায় নাকি মেয়েটার অতিপ্রাকৃত উপস্থিতির কারণে বলতে পারব না। তবে সেখান থেকে অনেককেই কাঁদতে কাঁদতে বের হতে দেখেছি। আমাদের গোস্ট ট্যুরগুলো পরিচালনা করা হয় মোমের আলোয়। অতিপ্রাকৃত ভ্রমণ শেষে যাঁরা ভৃত্যদের পুরনো কোয়ার্টারে রাত কাটান তাঁদের হয় জীবনের সেরা ঘুমটা হয়, নতুবা ঘুম আসে না একেবারেই। এমনও আছে গোটা রাতটা এখানে কাটানও না কেউ কেউ। গাড়িতে চেপে শহরে চলে যান। আমি একজন প্রফেশনাল স্টান্টম্যান। তবে প্রতি হপ্তায় একবার হলেও বাড়িতে আসি। ভুতুড়ে ঘটনা বাদ দিলে ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনায়ও এটি একটা চমৎকার দালান। মা-বাবা অনেক কষ্ট করে একে আবার পুরনো চেহারা ফিরিয়ে দিয়েছেন। তাই এই দালানটা নিয়ে আমি গর্বিত। যদিও এখানে এলে ভয়ের একটা অনুভূতি অনেক সময় কাজ করে আমার মধ্যেও।’ এদিকে তার স্ত্রী সোফিয়া এখানে আসার পর অদ্ভুত এক অনুভূতির শিকার হয়। তার মনে হয় এ বাড়িতে আগেও এসেছে সে। একপর্যায়ে অনুভব করে ক্রউলিদের সময় এই বাড়ির একজন পরিচারিকা হিসাবে কাজ করত সে। ওই সময়ের অনেক স্মৃতিই মনে পড়ে তার। কখনও কখনও বাড়ির পুরানো ভৃত্যদের দেখতে পায়। এমনকী মি. ক্রউলির উপস্থিতিও টের পায়। তাই মন্টিক্রিস্টোর সঙ্গে তার সম্পর্ক অনেক গভীর। তবে সত্যি তার পুনর্জন্ম হয়েছে নাকি অন্য কোন শক্তি তাকে এমন ধারণা দিচ্ছে বোঝা মুশকিল। এখন অবশ্য গোস্ট ট্যুরগুলো পরিচালনায় বড় ভূমিকা থাকে সোফিয়ার। ভূত নামাবার মিডিয়াম হিসাবেও কাজ করে।

এই বাড়ি থেকে তোলা কিছু কিছু ছবি আসলেই পিলে চমকে দেবে আপনার। একটা ছবিতে ছায়াময় এক কাঠামোকে একটা ঘোড়ার গাড়ির ওপরে ঝুলে থাকতে দেখা যায়। আরেক ছবিতে আবার রহস্যময় এক হাতের উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। অপর এক ছবিতে আয়নাতে দেখা যায় আদিবাসী এক ভৃত্যের ঝাপসা চেহারা। এক পর্যটক পুরানো এক বেডরুমের ছবি তুলেছিলেন। দেখা যায় বাম পাশে ছায়াময় একটা আকৃতি ভাসছে। এই বাড়িতে আসা অনেকেই অতিপ্রাকৃত উপস্থিতি টের পেয়েছেন।

রায়ান পরিবারের পরিচালিত ট্যুরে অনেক পর্যটকই অদৃশ্য কিছু একটা তাঁদের স্পর্শ করেছে দাবি করেছেন। রাতে ঘুমাতে গিয়ে কেউ ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে ওঠেন। কেউ আবার শরীরে কোন একটা অদৃশ্য কিছুর ওজন অনুভব করেন।

অবশ্য বিজ্ঞান লেখক ফিলিপ বেল এখানকার রহস্যময় ব্যাপারগুলোর একটা ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন কিছু কিছু শব্দের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এতই কম যে মানুষের কানে পৌছে না। কিন্তু শরীর এটা অনুভব করতে পারে। তখনই নানা ধরনের ভুতুড়ে অনুভূতি হয় তাদের। তবে মি. রায়ান বলেন, এই বাড়িতে একটা ভ্রমণ অবিশ্বাসীদের চিন্তাধারা বদলে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। ‘অনেক অবিশ্বাসীই এ বাড়িতে ঢুকেছেন। তবে যখন বেরিয়ে যান, অতিপ্রাকৃত শক্তির উপস্থিতি এবং মৃত্যুর পরের জগৎ সম্পর্কে দ্বিতীয়বার ভাবতে শুরু করেন।’

অদৃশ্য সাহায্যকারী

প্রেতাত্মা সম্পর্কে মানুষের ধারণা অনেকটাই বদলে দিয়েছে কানাডার ল্যাব্রাডরের এক অশরীরী। প্রেত মানুষের ক্ষতি করে এটাই সাধারণ ধারণা। কিন্তু ল্যাব্রাডরের ওই প্রেতাত্মা বিপদে মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসে, তাদের পথ দেখায়।

শুরুতে বরং ফ্রেড কর্কবির কাহিনীটি শোনা যাক। পারট্রিজ হিলের দুর্গম এক পথে চলছিল কৰ্কবি। দশটা কুকুর তার স্লেজ গাড়িটা টেনে নিয়ে চলছিল। হঠাৎ পুব দিক থেকে ধেয়ে এল তুষার ঝড়। চারপাশ ঝাপসা হয়ে গেল। কিছুই দেখতে পাচ্ছে না কর্কবি। ভেজা স্কার্ফটা দিয়ে ঢেকে মুখ বাঁচানোর চেষ্টা করল। এদিকে ঝড়ে স্লেজটা নিয়ে কুকুরগুলো দিগ্বিদিক্ দৌড়চ্ছে।

তুষারকণাগুলো মুখে বিঁধছে সূচের মত। শীতল বাতাসে চোখ খুলে রাখা মুশকিল। হঠাৎই একটা খাদের কিনারে এসে দাঁড়িয়ে গেল কুকুরেরা। কয়েক পা এগুলেই খাদে পড়ে মৃত্যু হত সবার। পঁয়তাল্লিশোর্ধ্ব শিকারি কর্কবির মনোবল অসাধারণ। এই পরিস্থিতিতেও মাথা ঠাণ্ডা রাখল। বুঝতে পারল পথ হারিয়েছে। তাড়াতাড়ি এখান থেকে সরে না পড়লে খারাপি আছে কপালে। ঝড়ো বাতাসে হয়তো গিয়ে পড়বে খাদে।

এসময়ই জোরে ঘেউ ঘেউ করতে শুরু করল কুকুরগুলো। ছুটে যেতে চাইল। ব্যাপারটা কী বোঝার জন্য স্লেজের কাছে এগিয়ে গেল কর্কবি। এসময় কাছেই আরও কিছু কুকুরের শব্দ কানে এল। ভালভাবে চারপাশে তাকাতেই দেখল তুষারের মধ্যে চোদ্দ-পনেরোটা কুকুর অপর একটি স্লেজ টেনে নিয়ে যাচ্ছে। স্লেজের পেছনে দাঁড়িয়ে সাদা ফারের পোশাক গায়ে চাপানো বিশালদেহী এক লোক। হাতে চাবুক। চিৎকার করে লোকটাকে ডাকল কর্কবি। কিন্তু ঝড়ে হারিয়ে গেল তার কণ্ঠস্বর। লোকটার কোন দিকে খেয়াল নেই, কুকুরগুলোর শরীরে চাবুকের বাড়ি কষাতে কষাতে দ্রুত চলে যাচ্ছে। মনস্থির করে ফেলল কর্কবি। ওদের পেছনেই যাবে। তাছাড়া লোকটার আচরণ দেখে বোঝা যাচ্ছে এই এলাকা হাতের তালুর মতই চেনে। অতএব দেরি না করে

রগুলোকে ছোটাল ওই লোকটা এবং তার স্লেজটানা *সুরগুলোর পেছনে। মোটামুটি এক ঘণ্টাটাক পরে ফ্রেঞ্চম্যান’স আইল্যাণ্ডে সৈনিকদের ক্যাম্পের কাছাকাছি পৌছে গেল। যে দলটাকে অনুসরণ করছিল একটা বাঁক নিয়ে ওটা কোথায় হারিয়ে গিয়েছে বলতে পারবে না।

একটু পরে গ্রামের একমাত্র সরাইখানাটায় পৌছল। ভেতরে ঢুকে কিছু পান করতে করতে শরীর গরম করতে লাগল আগুনে। এই ফাঁকে সরাইমালিককে জিজ্ঞেস করল, ‘একটু আগে একটা কুকুরের দল নিয়ে আসা ওই লম্বা-চওড়া লোকটাকে চেনো?’

‘কী বললে? তুমিই প্রথম। তোমার আগে অন্য কোন আগন্তুক গ্রামে আসেনি আজ।’

‘ধুর, এটা হয় নাকি? সেই ল্যাব্রাডর থেকে তার পেছন পেছন এসেছি। হাওয়ায় মিলিয়ে যায় কীভাবে?’

‘যার পিছু নিয়ে এসেছ সে মানুষ নয়, অশরীরী। তোমার বিপদ দেখে সাহায্য করেছে। ওর নাম স্মোকার।’