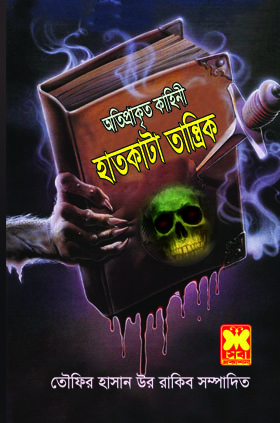

- বইয়ের নামঃ হাতকাটা তান্ত্রিক

- লেখকের নামঃ তৌফির হাসান উর রাকিব

- সিরিজঃ সেবা হরর সিরিজ

- প্রকাশনাঃ সেবা প্রকাশনী বই

- বিভাগসমূহঃ ভূতের গল্প

হাতকাটা তান্ত্রিক

হাতকাটা তান্ত্রিক – মুহম্মদ আলমগীর তৈমূর

এক

আমার বি. এ. ফাইনাল পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল ১৯৭১ সালের জুলাই মাসের মাঝামাঝি দেশ জুড়ে চলছে যুদ্ধের ডামাডোল। সব কিছু স্বাভাবিক আছে এইটে দেখানোর জন্যে পাকিস্তান আর্মি এই ধুন্ধুমারের ভেতরই টিচারদের দিয়ে একরকম জোর করেই ক্লাস নেয়াচ্ছে। সেনাবাহিনীর লোক লাগিয়ে গার্ড দেয়াচ্ছে পরীক্ষার হল। গুজব রটল পরীক্ষার হলে গার্ড দেয়া সেপাইরা আসলে একদম মাথামোটা। হলে দেদারসে নকল করলেও ব্যাপারটা একেবারেই ধরতে পারে না তারা। তাদের সাথে যেসব নরমাল টিচাররা থাকে, তারা এসব দেখেও, ভান করে না দেখার! কার গোহালে কে দেয় ধুয়ো!

নকল করে পাশ করার এমন স্বর্ণযুগ অতীতে আর কখনও আসেনি। বছর-বছর ফেল-করা ছাত্র যারা পরীক্ষার সময় এগিয়ে এলে দণ্ডপ্রাপ্ত আসামীর মত নির্জীব হয়ে যেত, নকল করে পাশ করার উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটতে লাগল তারাও। উত্তেজনার কারণ অবশ্য আরও একটা ছিল। সেই সময় বি. এ. পাশ ছেলের বিয়ে হত ভাল ঘরের সুন্দরী মেয়েদের সাথে। কোনওমতে একবার বি. এ. পাশ করতে পারলেই হয়-সুন্দরী বউ, লাগোয়া বাথরুমসহ ছোট্ট দুরুমের বাসা, ফিলিপ্স রেডিয়ো, শনি-রবি ঘোরাঘুরি, এন্তার খাওয়া হাতকাটা তান্ত্রিক দাওয়া!

যা হোক, লুঙ্গিতে মালকোঁচা মেরে আমিও রেডি হতে লাগলাম পরীক্ষার জন্যে। যেসব প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করতে পারিনি, সেগুলোকে চিরকুটের মত কাগজে লিখে নকলের চোথা বানালাম। চোথা হলো চিকন করে কাটা কাগজের ইয়া লম্বা ফালি। অনেকে ফালি কেটে ছোট-ছোট টুকরো করে। তবে এতে সমস্যা আছে। কোনটা আগে আর কোনটা পরে বোঝার জন্যে চিরকুটের গায়ে সিরিয়াল নাম্বার দিতে হয়। না হয়, একটার পর একটা সাজিয়ে সুই সুতো দিয়ে সেলাই করতে হয়। তারপরেও টানাহেঁচড়ায় এলোমেলো হওয়ার ভয় থাকে। যদি হয়, তা হলে সিরিয়ালি টুকরো সাজাতেই পেরিয়ে যাবে পরীক্ষার অর্ধেক টাইম! চোথা তৈরি করতে গিয়ে দেখলাম পড়ে পাশ করার থেকে নকল করে পাশ করা ঢের বেশি কঠিন! প্রচুর লেখালেখি করতে হয় একাজে। অতিরিক্ত পরিশ্রমী ছাত্রেরাই কেবল নকলবাজ হতে পারে। সাধারণ শিক্ষার্থীরা এত খাটনি খাটতেই পারবে না!

জুলাই মাসের গোড়ার দিকে বন্যার জলে ডুবে গেল সারা দেশ। রাস্তায় যদি মাজা সমান জল হয়, তো পরীক্ষার হলে হাঁটু সমান। জলকে যমের মত ভয় পেত খান সেনারা। ছাউনি থেকে বেরই হলো না তারা। লাটে উঠল পরীক্ষা। কী আর করা, এদিক-সেদিক ঘুরতে লাগলাম আমি। তবে সেখানেও সমস্যা আছে। যখন-তখন খান সেনারা রাস্তায় ধরে জিজ্ঞেস করে, তোম্ মুক্তি হ্যায়? আরে, বাবা, আমি যদি মুক্তি হইও, তবুও সেইটে তোকে বলব নাকি রে, গর্দভ! কলেজের আইডি কার্ড শো করার পরেই কেবল ছাড়া পেয়েছি। সেই আইডির মেয়াদও পার হয়ে গেছে এখন। দেখলাম, আমার অনেক বন্ধু-বান্ধব ঘুরতে যাচ্ছে ইণ্ডিয়ায়। বর্ডার নাকি ওপেন করে দেয়া হয়েছে। ওখানে গিয়ে পৌঁছতে যতক্ষণ, ব্যস তারপরেই ওপার। তবে হ্যাঁ, হেঁটে যেতে হবে। গাড়ি-ঘোড়া নেই। আমার বাড়ি থেকে বর্ডারের দূরত্ব পঞ্চান্ন কি. মি.! ঐকিক নিয়মে অঙ্ক কষে দেখলাম, হাঁটার গতিবেগ ঘণ্টায় তিন কি. মি. হলে পঞ্চান্ন কি, মি. পাড়ি দিতে লাগবে আঠারো পূর্ণ একের তিন ঘণ্টা! বুঝলাম ওপারে বেড়াতে যাওয়া সহজ নয় মোটেও।

ইণ্ডিয়ায় যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না, তবুও যেতে অনেকটা বাধ্যই হলাম। অগাস্টের শুরুতেই দেখা দিল মঙ্গা। পিস কমিটির লোকেরা নৌকোয় চড়ে ছোট-ছোট পলিথিন ব্যাগে ভীম মোটা আতপ চাল আর মসুরির ডাল দিয়ে যেতে লাগল। দিলে কী হবে! দুদিনেই শেষ হয়ে যায় রিলিপ। ওদিকে পরবর্তী রিলিপ আসতে আরও সাত দিন বাকি! বলতে গেলে, ইউসুফ নবীর ভাইদের মত খাওয়ার অভাবেই দেশান্তরী হতে হলো আমাকে।

পাকিস্তান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ভেঙে সাত টাকা বারো আনা পেলাম। আগের বছর উল্টোরথের মেলা থেকে মাটির ওই ব্যাঙ্কটা কিনেছিলাম। খুচরো পয়সাগুলো আবুল মিয়ার বিড়ি সিগারেটের দোকানে নিয়ে নোট বানালাম। এরপর সেরখানেক চিড়ে আর পোয়াটাক আখের গুড় কিনে রওনা হলাম। পরনে রুহিতপুরি লুঙ্গি, হাওয়াই শার্ট। পায়ে স্পঞ্জের স্যাণ্ডেল। হেঁটে সাঁতরে পেরিয়ে গেলাম জলে ডুবে থাকা ফসলের মাঠ, কলাগাছে ঘেরা গ্রাম, কালো ক্যানেস্তারা দিয়ে। বানানো টঙ-দোকানঅলা বাজার। এভাবেই চলল পুরো একদিন। পরদিন সন্ধের সময় টনটনে পা আর বিধ্বস্ত শরীর নিয়ে পৌঁছলাম বর্ডার থেকে পাঁচ কিলো দূরে মালিথা পাড়ায়। নদীর ধারে ইয়া বড় বটগাছের তলায় চা-মুড়ি খেতে-খেতে শুনলাম: বড় মালিথার বাড়িতে রাতে অতিথি থাকতে দেয়।

আঠারো বিঘে জমির ওপর বিশাল এক বাড়ি। পাকা কুঠি, টিনের চালা, খড়ের ছাউনি-স্থাপত্যকলার সব নিদর্শনই আছে এখানে। বড় মালিথার লম্বা দাড়ি, সিংহের থাবার মত প্রকাণ্ড হাতের পাঞ্জা। তবে কনুই থেকে নেই একটি হাত। পাথর কুঁদে বানানো ঝামা কালো চেহারা যেন। ইমাম সাহেবদের চেকচেক উড়ুনিতে ঘাড়-মাথা ঢাকা। কথা-বার্তা শুনে মনে হলো অসম্ভব ভদ্র আর জ্ঞানী এই লোক। বান-ডাকা নদী থেকে খ্যাপলা জালে ধরা ডিমঅলা রায়েক মাছের ঝোল দিয়ে গরম ভাত খেলাম। এত স্বাদের তরকারি জীবনেও খাইনি। পরদিন সকালে নুন-ঝাল আর চাকচাক করে কাটা বেগুনভাজি দিয়ে খিচুড়ি খেয়ে আরও জনা আষ্টেক শরণার্থীর সাথে রওনা হলাম বর্ডারের উদ্দেশে। তবে তার আগে বিদায় নিতে গেলাম বড় মালিথার কাছে। ভদ্রলোক বললেন, ঘরে ফেরার পথে আপনার সাথে আবার দেখা হয়েও যেতে পারে। কে জানে! ভাল থাকেন।

নদীর ধার ঘেঁষে শুকনো রাস্তা দিয়ে হাঁটলে বামে নদী, ডানে বাঁশ-বাগান অথবা আম্রকানন। এন্তার লাশ পড়ে আছে। বাগানগুলোর ভেতর। কুকুর-শেয়ালে টানাটানি করছে। ওগুলো। ভ্রূক্ষেপও করছে না কেউ। রণাঙ্গনে বাঁচা-মরা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা! নদীর জলে লাশ হয়তো ভাসিয়ে দেয়া যেত। তবে তাতে বিনষ্ট হতে পারে পরিবেশ। এখানকার লোকেদের খাওয়া-রান্না-স্নান সবই ওই নদীর জলে!

আমাদের সাথের এক পরিবার বুড়ো ঠানমাকে ডুলির ভেতর বসিয়ে বাঁশের বাঁকে করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পালা করে একজন করে বইছে তাকে। বাঁকের সামনের ডুলিতে বাচ্চা দুটো ছেলেমেয়ে, পেছনেরটায় ঠানমা।

অর্ধেক রাস্তা পার হওয়ার পর বাজার মতন একটা জায়গায় জিরোতে বসলাম সবাই। ঠানমাকে বয়ে আনা লোকগুলোর লুতাভুতা অবস্থা। ঢকঢক করে জল খেয়ে ফোঁসফোঁস করে দম ছাড়তে লাগল তারা। শুনতে পেলাম ফিসফিস করে একজন আরেকজনকে বলছে, ওই বুড়ি মরে না কেন? আর তো পারি না, বাপু! চল, এক কাজ করি, বুড়িকে এখানেই ফেলে সটকে পড়ি আমরা!

এ কী বলছ, দাদা? মাকে রাস্তায় ফেলে যাবে? ভগবানে

সইবে না! বলল অন্যজন। এ প্রথমজন এইবার বলল, তা হলে এক কাজ কর। এখন থেকে তুই ওকে বয়ে নিয়ে যা। আমি আর পারব না, এই বলে দিলাম। তোর বউদিকেও বলেছি গতরাতে। তার মত আছে এ কাজে।

ঠিক আছে। বলছ যখন, দেখ কী করবে? উত্তর দিল দ্বিতীয়জন। এক সেকেণ্ডও লাগল না মত পাল্টাতে। ঠেলার নাম বাবাজি!

এরপর ঠানমার ডুলিটার দিকে এগিয়ে গেল প্রথমজন। গলায় মধু ঢেলে বলল, মা, এইখানে একটু বসো তুমি। দিলু-মিলুর মাকে নিয়ে পাড়ার ভেতর বাথরুম করাতে যেতে হবে। আমরা এই যাব আর আসব। ঠিক আছে? এই রে, দিলু-মিলু, তোরা না বাথরুম করবি বলছিলি? চল, যাই এখন। গাঁয়ের ভেতর থেকে বাহ্যি ফিরে আসি। তোর মাকেও বল। একসঙ্গেই যাব সবাই।

ছেলে যেমন বুনো ওল, মা-ও তেমনি বাঘা তেঁতুল। ঠানমা বলল, ওরে, বিশু। আমারও যে পেছন ফিরতে হবে। অনেকক্ষণ চেপে রেখেছি, এই বেলা না গেলেই নয়। রাস্তায় চলার সময় যখন-তখন তো আর তোদের থামতে বলতে পারি না। জানিস তো, যাত্রাপথে ঘনঘন থামা বিরাট কুলক্ষণ!

ঠানমার বুদ্ধির তারিফ করতেই হবে। এইখানে ফেলে গেলে নিশ্চিত মৃত্যু হত তার। অথচ এখান থেকে বর্ডারের দূরত্ব মাত্র দুই কি. মি.! গোয়ালন্দের ওপারে মানিকগঞ্জ থেকে প্রথমে নৌকোয় চড়ে তারপর হেঁটে এসেছে পরিবারটা। পাড়ি দিয়েছে সোয়া শ কিলো পথ। অথচ আর মাত্র দুকিলো যখন বাকি, ধৈর্য হারিয়ে ফেলল ঠিক তখনই! মানুষের স্বভাবই তাই। বছর ভরে কষ্ট করে শেষের দিকে হাল ছেড়ে দেয়া। অথচ ওটাই আসল পরীক্ষা!

প্রাগপুর বর্ডার পার হয়ে ইণ্ডিয়ার শিকারপুরে এলাম আমরা। সেখান থেকে বাসে চড়ে কোলকাতা শহরে। জীবনে এই প্রথম দেখলাম ট্রামগাড়ি। গুটুর-গুটুর করে এগিয়ে যাচ্ছে কচ্ছপের মত। হ্যাঁণ্ডেল ধরে অনবরত ওঠা-নামা করছে। যাত্রী। কোলকাতায় তো এলাম, কিন্তু উঠব কোথায়? এখানে সেখানে থিকথিক করছে জয় বাংলা-র লোক, অর্থাৎ বাংলাদেশি শরণার্থী। সারাদিন রাস্তায়-রাস্তায় ঘোরাঘুরি করা ছাড়া অন্য কোনও কাজ নেই এদের। বুকে ব্যাজ লাগানো ভলেন্টিয়ার আছে কিছু। ওদেরকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিলাম শরণার্থী ক্যাম্পটা কোথায়।

বিশাল এক খোলা মাঠের ভেতর শরণার্থী ক্যাম্প। তাঁবুর পর তাঁবু, অস্থায়ী ছাউনি। ঝিরঝিরে বৃষ্টি। থিকথিকে জল কাদায় ডুবে যাচ্ছে পায়ের গোড়ালি। শৌচাগার বলে কিছু নেই এখানে। যে যেখানে পারে, সেরে নিচ্ছে কাজ। মল মূত্রের দুর্গন্ধে আকাশ-বাতাস সয়লাব। শিশুদের ঊ্যা-ঊ্যা, মায়েদের খিস্তি-খেউড়, বুড়ো-বুড়ির ভগবান তুলে নিয়ে যায় না কেন! লক্ষ-লক্ষ জনতা-আমাশা, কলেরা, টাইফয়েড। এ এক জীবন্ত নরক! মনে পড়ল বড় মালিথার কথা, ইণ্ডিয়ায় যাবেন, বাবা? কিন্তু, ওখানে তো ভাল থাকতে পারবেন না। আমাদের কোনও জায়গা নেই সেখানে!

মাথা গুঁজবার মত কোনও জায়গাই পেলাম না শিবিরে। তিন বেলা লপসি খেতে লাগলাম। ডাল, মোটা চাল, আর সস্তা সজি দিয়ে এক ধরনের জলো খিচুড়িকে এরা বলে লপসি। সারাদিন রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরি আর তিন বেলা লপসি খাই। রাতে শুই মন্দির চাতালে। ভোজনং যত্র তত্র, শয়নং। হট্ট মন্দির! বুঝলাম, এভাবে বাঁচতে পারব না। ভাল পরিবেশ চাই আমার। থাকতে হবে স্নান-আহারের সুবন্দোবস্ত আর ভাল শৌচাগার!

তিন দিনের দিন সকালের লপসি খেয়ে শিবির থেকে বেরুতে যাব, ঠিক সেই সময় দেখলাম কীসের যেন জটলা। কী? নাহ্, মুক্তিফৌজের লোক রিক্রুট হচ্ছে। খোঁজ-খবর নিয়ে জানলাম মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিলে ট্রেনিং ক্যাম্পে খাওয়া-থাকার সুবন্দোবস্ত আছে। এই তো চাই! মনে-মনে বললাম আমি। আগে জান তো বাঁচাই। যুদ্ধ পরে দেখা যাবে!

দুই

শেয়ালদা থেকে লোকাল ট্রেনে করে আমাদের নিয়ে আসা হলো বিহারের শাশারাম জেলায়। এরপর আর্মি ট্রাকে তিন ঘন্টা জার্নি করে এলাম এক বাজপড়া এলাকায়। পথে রোহতাস নামে ছোট্ট একটা শহরে ট্রাক থামিয়ে চা-বিস্কুট খেতে দিয়েছিল। আশপাশে বিশ কিলোর ভেতর কোনও জনবসতি নেই। উষর মরুভূমির মত পরিবেশ। বৃষ্টি-বাদলের চিহ্নও নেই কোথাও। তাপমাত্রা বেয়াল্লিশের নিচে কখনও নামেই না। দুই সারি পাহাড়ের মাঝখানে খোলা বাটির মত জায়গায় ট্রেনিং ক্যাম্প। মূল রাস্তা থেকে র্যাম্পের মত উঠে গেছে এবড়ো-খেবড়ো পাথুরে পথ। তারপর ডানে মোড় নিয়ে আবারও ঢালের মত নেমে গেছে বাটির মত বৃত্তাকার উপত্যকায়। ঢালের গোড়াতেই ছোট্ট চেকপোস্ট। পরিষ্কার। বুঝতে পারলাম, আগে থেকে জানা না থাকলে ভীষণ কঠিন এই জায়গা খুঁজে বার করা! পাহাড় ঘেষে লম্বা ব্যারাক। ব্যারাকের একপাশে খাওয়ার মেস, অন্যপাশে হাম্মাম খানা।

প্রতি এক শজন মুক্তিযোদ্ধার জন্যে আটজন ট্রেনার। আগে থেকেই পঁচাত্তরজন ছিল ওখানে। আমাদের দলে পঁচিশজন-সব মিলে এক শ। বারোজনের এক-একটা গ্রুপ। তৈরি করে শুরু হলো ট্রেনিং। আমাদের গ্রুপের জি. আই. বা ট্রেনারের নাম সতীশ লাল রায়, সংক্ষেপে এস, এল. আর.। ঝটা গোঁফ, কদমফুল চুল। গায়ে হাতাঅলা মুগায় কাটা গেঞ্জি আর ঢোলা হাফ প্যান্ট। পায়ে পেছন-কাটা পামশু। এই এস, এল, আর, আমাদের শেখাল কীভাবে গ্রেনেড ছুঁড়তে হয়, চালাতে হয় এস, এল, আর. (সেমি অটোমেটিক লংরেঞ্জ রাইফেল)। ট্রেনিং দিতে গিয়ে এস, এল, আর. বললেন, এস. এল. আর.-এ ফায়ার ওপেন করলে প্রথম ম্যাগাজিন কোনওরকম ঝামেলা ছাড়াই শেষ হয়। তবে দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয়টার বেলায় লাল টকটকে হয়ে ওঠে ব্যারেল, আগুনের মত গরম হয়ে যায় এস, এল, আর.। তখন ওটাকে হাতে ধরাই যায় না। এইম করে দুশমনকে গুলি করা তো অনেক পরের ব্যাপার! এই সমস্যার সমাধান হলো জল দিয়ে ব্যারেল ভেজানো। রণাঙ্গনে জল আর পাওয়া যাবে কোথায়! অ্যামবুশ ফেলে জল আনতে গেলে নিজের জীবন তো যাবেই, সেই সাথে যাবে সঙ্গীরও। চাই তাৎক্ষণিক সরল সমাধান, আর সেইটে হলো লুঙ্গির কাছা খুলে ব্যারেলের ওপর পেশাব করা! বন্ধুরা, অপারেশনে যাওয়ার আগে যত বেশি পারেন জল খেয়ে নেবেন!

.

সন্ধের পর-পরই সেরে ফেলা হত খাওয়া-দাওয়া। রাত দশটার ভেতর হ্যারিকেন নিভিয়ে শুয়ে পড়া বাধ্যতামূলক। খাওয়ার পর এই রাত দশটা পর্যন্ত কোনও কাজই নেই। সব থেকে কষ্টের ছিল রোববারের দিনটা। রোববার সাপ্তাহিক ছুটি, ট্রেনিং-ফ্রেনিং সব বন্ধ। সকালবেলা কাপড়-চোপড় কেচে শুকোতে দিয়ে সারাদিন বিছানায় বসে থাকা! রুমমেটরা চাষাভুষো ধরনের, এদের সাথে কথা বলে কোনও আরামই পাই না। ম্যাট্রিক পাশ চ্যাংড়া মতন একটা ছেলে আছে। বাবার ওপর অভিমান করে নাম লিখিয়েছে মুক্তিফৌজে। এখন বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্যে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছে। রাতদিন তার মুখে শুধু বাড়ির কথা। মুখে গুটিবসন্তের দাগঅলা তালপাতার সেপাইয়ের মতন ডিগডিগে আরেকজন আছে। বছর ত্রিশেক বয়স। এ নাকি ডাকাতি করত। কাকে কোথায় জবাই করে পুঁতে রেখেছে, মুখে শুধু সেই কাহিনী। যতজনকে এ খুন করেছে, সেই হিসেব করলে অর্ধেক গাঁ, বিহারের আঞ্চলিক ভাষায়, উজড়া হয়ে যাওয়ার কথা! চূড়ান্ত মিথ্যুক এই গুটিবসন্ত। আমার ধারণা, এ ব্যাটা আসলে ছিঁচকে চোর। কাউকে খুন করার মুরোদ এর কোনওকালেই ছিল না। গাঁয়ের লোকের মারের হাত থেকে বাঁচার জন্যে নাম লিখিয়েছে মুক্তিবাহিনীতে! তিন নম্বর রুমমেট এক ফুলবাবু। দেশ যাচ্ছে রসাতলে, মরব কি বাঁচব তার নেই ঠিক। ওদিকে এর ব্যাগের ভেতর স্নো আর পাউডার! সন্ধের পর ক্লিন শেভ করে স্নো-পাউডার মাখে। তারপর হাতলঅলা ছোট আয়নায় কিছুক্ষণ পর-পর মুখ দেখে। গুনগুন করে গানও গায়: আমার গলার হার খুলে দে এ-এ-এ, ও, ললিতে…

জেনেছি এ যাত্রাদলে বেহুলা সেজে মেয়েদের পার্ট করত। রাজাকারেরা তাকে নাকি ধর্ষণ করতে চেয়েছিল! মুক্তিযুদ্ধ করে এর প্রতিশোধ নিতে চায়!

তিন

বিশ দিনের মাথায় হাঁফিয়ে উঠলাম আমি। কোথাও না কোথাও একটু বেড়িয়ে না এলে আর চলছে না। কিন্তু যাব কোথায়? এই এলাকার কিছু চিনি না। চিনলেও বা কী? ক্যাম্প ছেড়ে যাওয়ার কোনও হুকুম নেই। তারপরেও অনুরোধ করেছিলাম এস, এল, আর.-কে। কিন্তু লাভ হয়নি কিছু। এরই ভেতর একদিন এক ঘটনা ঘটল। রামেশ্বর কাউর নামে এক ব্রিগেডিয়ার এল ক্যাম্প দেখতে। খুব বিখ্যাত লোক, সেনাবাহিনীতে নাকি বিরাট নাম-ডাক। অনেক পরে জেনেছি, ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা র-এর প্রধান ছিল কাউর! কয়েকজনকে ডেকে এটা ওটা জানতে চাইল ব্রিগেডিয়ার সাহেব। এই কয়েকজনের ভেতর পড়ে গেলাম আমিও। সম্ভবত লেখাপড়া জানা থাকার কারণেই ডাকা হলো আমাকে। দোভাষীর মাধ্যমে হিন্দিতে কথা বলছিলেন কাউর সাহেব। আমি তার সাথে সরাসরি ইংরেজিতে কথা বললাম। জানালাম, খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা মোটামুটি ভাল হলেও আমাদের কোনও প্যান্ট দেয়া হয়নি। বুটের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। লুঙ্গি-গেঞ্জি পরে থাকি, ট্রেনিং করতে হয় মালকোঁচা মেরে! লুঙ্গি-গেঞ্জি-কে ইংরেজিতে লুঙ্গি-গেঞ্জি বলায় হাসতে লাগল কাউর। বলল, উই উইল সি টু ইট। ইউ ক্যান গো নাও।

ততক্ষণে হালকা হয়েছে পরিবেশ। সাহস বেড়ে গেছে আমার। বললাম, স্যর, এক জায়গায় থাকতে-থাকতে হাঁপিয়ে উঠেছি আমি। একদিনের জন্যে ছুটি চাই। ক্যাম্পের বাইরে ঘুরতে যাব।

পরের রোববারে ক্যাম্পের বাইরে যাওয়ার পেলাম! তবে একাই যেতে হবে আমাকে। আর ফিরে আসতে হবে সাঁঝ ঘনাবার আগেই।

.

রোববার দিন সকালে ডাক পড়ল কোয়ার্টার মাস্টারের কামরায়। একজোড়া পুরনো বুট, চটের মোজা আর ঢোলা হাফপ্যান্ট পেলাম। এরপর কোয়ার্টার মাস্টার জানাল, বাইরে

ঘুরতে যেতে পারি আমি। তবে বেশি দূর যেন না যাই। রাস্তা হারিয়ে ফেললে ফিরতে পারব না সময়মত। রুমে ফিরে পোশাক-আশাক পরার পর দেখাতে লাগল গ্রাম্য দফাদারের মত! যা হোক, সামরিক পোশাক পরেই ক্যাম্প ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম আমি। লুঙ্গি পরে স্পঞ্জের স্যাণ্ডেল পায়ে যে বেরুতে হয়নি, তাতেই যথেষ্ট খুশি। প্যান্টের পকেটে দুটো শুকনো রুটি আর জলের বোতলও নিলাম!

আগেই ভেবে রেখেছিলাম, যে রাস্তা ধরে আমরা প্রথম দিন ক্যাম্পে এসেছিলাম, যাব তার উল্টো দিকে। র্যাম্পের ওপর দিয়ে হেঁটে বাইরে বেরিয়ে আসার পর মোড় নিলাম ডানে। ধূ-ধূ করছে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। এখানে-ওখানে মাটির ওপর তৈরি হচ্ছে ধুলোর ঘূর্ণি। যতদূর চোখ যায় জনমানুষের চিহ্নও নেই কোথাও। ট্রেইল ধরে হাঁটতে লাগলাম। হাঁটছি তো হাঁটছিই। তীব্র গরমে ফেটে যেতে চাইছে তালু। একটা গাছও নেই যে তার নিচে দাঁড়িয়ে জিরিয়ে নেব কিছুক্ষণ। অবশেষে কিছুটা সরু হয়ে এল তেপান্তরের মাঠ। ডানে-বাঁয়ে পাহাড়, মাঝে চওড়া ফালি জমি। ধীরে-ধীরে আবারও দূরে সরে যেতে লাগল পাহাড়ের সারি। হাঁটতে-হাঁটতে এসে হাজির হলাম প্রায় তিন কিলো ব্যাসার্ধের অতিকায় এক গোল চত্বরের মতন জায়গায়। বিশাল চত্বরটা জুড়ে অসংখ্য পাথরের টুকরো, ঝোঁপ-ঝাড়, আর ধুলোবালি। সামনে তাকিয়ে দেখলাম গোল চত্বর ছাড়িয়ে আবারও চেপে এসেছে পাহাড়সারি। আকাশে হেলে পড়ছে সূর্য। আরও সামনে বাড়লে সন্ধের আগে আর ফিরতে পারব না। আমার বেড়ানো এখানেই শেষ। তবে ফেরা যাবে না এখনই। রুটি-জল খেয়ে তারপর ধরব ফিরতি পথ। কোনও এক জায়গায় বসা দরকার এখন। ডানে তাকিয়ে দেখলাম বেশ কিছুটা দূরে পাহাড়ের গোড়ায় শিরীষ গাছের মাথা দেখা যাচ্ছে। বিরাট লম্বা কাণ্ডের আগায় অল্প কিছু ডাল-পাতা। এগুতে লাগলাম ওদিকেই। কাছে গিয়ে দেখি অনেক পুরনো একটা ট্রেইল পাহাড়ের ঢাল বেয়ে এঁকেবেঁকে উঠে গেছে ওপর দিকে। ট্রেইলের দুদিকে ফণিমনসার গাছ, আধা শুকনো কাটা ঝোঁপ, উলুখাগড়ার মত ঘাসের গোছা, তবে লম্বায় অনেক খাট। খুব কাছ থেকে ভাল করে লক্ষ না করলে বোঝা যায় না ট্রেইল আছে ওখানে। উঠতে লাগলাম ট্রেইল বেয়ে। এত দূর যখন এলাম, দেখিই না ওপরে কী আছে?

ঘণ্টাখানেক হেঁটে উঠে এলাম পাহাড়ের মাথায়। পাহাড়চুড়ো একরকম চ্যাপ্টাই বলা চলে। সামনে কতদূর যে গেছে, তার ঠিক নেই। ফুট পঞ্চাশেক দূরে অতএব চিহ্নের মত তিনটে. আকাশ ছোঁয়া মহুয়া গাছ। পাহাড়ের এপাশের ঢালের গোড়া থেকে ত্রিশূলের মত নিরেট কালো পাথরের তিনটে শৈলশিরা বেরিয়ে ধীরে-ধীরে মিশে গেছে বিরাট চওড়া সমভূমিতে, তারপর আবারও পাহাড়। ভীষণ অবাক হয়ে দেখলাম, এই উপত্যকা ছাড়িয়ে ওদিকের পাহাড়সারির কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড এক তোরণ। দরজা-টরজা খুলে পড়ে গেছে কবেই! এখন হাঁ করে আছে এত্তবড় চৌকোনা ঘন অন্ধকার খোপ। দুপাশে উঁচু পাথরের বেদীর ওপর স্ফিংসের মত পশুর মাথাভাঙা মূর্তি। তোরণের দুদিক থেকে শুরু হয়েছে আদ্যিকালের ভীম মোটা ভাঙা-চোরা পঁচিল। পাচিলের ওপাশে অসংখ্য দালানের ধ্বংসাবশেষ। একসময় দোতলা-তিনতলা উঁচু ছিল দালানগুলো। কোনও কোনও দোতলা আধভাঙা হয়ে টিকে আছে এখনও। হা-হা করছে ওগুলোর জানালা-দরজার খোদল, রেলিং-ভাঙা বারান্দা।

দাঁড়িয়ে তন্ময় হয়ে আদ্যিকালের পোড়ো দুর্গ নগরী দেখছি, ঠিক সেই সময় বাঙ্ময় হয়ে উঠল পরিবেশ। ফিরে তাকালাম মহুয়া গাছগুলোর দিকে। ঝোঁপঝাড়ে ঢাকা গাছগুলোর গোড়া। শব্দটা আসছে ওদিক থেকেই। পায়ে পায়ে গেলাম গাছগুলোর দিকে। ঝোঁপের কাছাকাছি আসতেই চোখে পড়ল তিন গাছের মাঝখানে ফাঁকা জায়গায় শুকনো ডাল ভেঙে খড়ির টুকরো বানাচ্ছে চটের লেঙটি পরা বুড়ো মতন এক লোক। পায়ের নিচে ফেলে ডান হাত দিয়ে ভাঙছে ডালপালা। কনুই থেকে বাঁ হাতটা কাটা! বাঁ কানের লতিতে ঝুলছে ছোট্ট লোহার রিং। ইয়া লম্বা দাড়িতে জট পাকিয়ে গেছে, মাথা গড়ের মাঠ। একটাও চুল নেই ওখানে। পুরো কপাল জুড়ে সিঁদুর-চন্দন লেপা, গলায় ঝুলছে তিনপল্ল বরুই সাইজের কুঁচফুলের মালা। কুঁচফল যে এত বড় হতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস হত না। অস্বাভাবিক শীর্ণ শরীর লোকটার। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে বুকের খাবাচি, কনুই, হাঁটু, গোড়ালির জয়েন্ট আর আঙুলের গাঁট! কোটরের ভেতর ঘোলাঘোলা লালচে ছানিপড়া চোখ।

এ কাপালিক সন্ন্যাসী। বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা বইয়ে পড়েছি এদের কথা, চোখে দেখিনি কখনও। ভয়ঙ্কর নরপিশাচ এরা, সাধনায় সিদ্ধি লাভের জন্যে পারে না এমন কিছু নেই!

মনে-মনে ভীষণ ঘাবড়ে গেলেও বাইরে প্রকাশ করলাম না সেটা। ভাবলাম, আমার গায়ের সামরিক পোশাক দেখে সমীহ করতে পারে কাপালিকটা। ভাবতে পারে আমার পেছনে আরও নোক আসছে। কাছে এগিয়ে গিয়ে হাত-জোড় করে নমস্কার করে লোকটার কাছ থেকে শুকনো ডালটা নিয়ে ভাঙতে লাগলাম। একটার পর একটা ডাল ভেঙেই যাচ্ছি। কিছুটা দূরে পাথরের ওপর বসে একদৃষ্টিতে আমার কাজ দেখছে লোকটা। এখন পর্যন্ত একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি।

কয়েকটা মাত্র শুকনো ডাল। ভেঙে টুকরো করতে আর কতক্ষণ লাগবে! কাজ শেষ হলে টুকরোগুলো জড় করে চোখ তুলে তাকালাম সন্ন্যাসীর দিকে। ইশারা পেয়ে সন্ন্যাসীর পাশে পাথরটার ওপর বসলাম। নাকে এল শ্যাওলার গন্ধ। সারাদিন জল-কাদায় ডুবে থাকা মোষের গায়েই শুধু এমন বিদঘুঁটে গন্ধ হয়। তবে সোঁদা গন্ধের মত এই গন্ধের ভেতরও এক ধরনের মাদকতা আছে। সন্ন্যাসী জিজ্ঞেস করল, আপ কাঁহা কা রেহনেঅলা হ্যায়?

হিন্দি ভাষা মোটামুটি বুঝলেও ঠিকমত বলতে পারি না আমি। জবাব দিলাম, বাঙ্গাল মুলুক।

এরপর সন্ন্যাসী পরিষ্কার বাংলায় বললেন, এখানে এলেন কীভাবে? স্থানীয় লোকেরাই তো আসে না এ জায়গায়!

এখানে আসার পেছনের ইতিহাস ভেঙেচুরে বললাম আমি। সব শুনে উনি শুধু বললেন, এই কালান্তক যুদ্ধই শেষ করবে মানবজাতিকে। সেই যে শুরু হয়েছে আদ্যিকালে, এখনও চলছেই। সব মানুষ মেরে তারপর থামবে ওটা! ওই যে সামনে বিরাট নগরীর ধ্বংসাবশেষ দেখছেন? ওটার কারণও এই যুদ্ধ। লড়তে-লড়তেই শেষ হয়ে গেছে। ওখানকার সব লোক। সর্বশেষ যারা বেঁচে ছিল, দাস হিসেবে বিক্রি হয়েছে তারা। ওটা এখন হানাবাড়ি বা হানাশহর, শত শত বছর ধরে পড়ে আছে ওভাবেই!

বললাম, কেউ নেই তাই বা বলি কী করে? আপনি তো আছেন? তা ছাড়া, কোনও বাঙালি যে কাপালিক সাধু হয়, তাই তো কোনওদিন শুনিনি। আপনার দেশের বাড়ি কি ওপারে কোথাও?

আমার কথা শুনে মৃদু হাসলেন কাপালিক। বললেন, সব প্রশ্নের উত্তর তো দেয়া যাবে না, বাবা। বরং সামনের ওই খাণ্ডালার ব্যাপারে বলি। এখনকার যে ভাঙা দালান দেখছ, ওগুলোর কিছু-কিছু নবাব শাহ ইউসুফ জাইয়ের আমলের। বিরাট এক নগরী ছিল তখন ওটা। সে-ও তিন শ বছর আগের কথা। এই নগরী আসলে আগে থেকেই ছিল। তৈরি হয়েছিল প্রায় তিন হাজার বছর আগে। দণ্ডকের ছেলে অযোধ্যার রাজা হরীত প্রথম তৈরি করে এটা। বিখ্যাত রাজা হরিশ্চন্দ্রের পূর্বপুরুষ সে। হারীতের বাবা দণ্ড হলো রাজা খাণ্ডের ছেলে। তো এই দণ্ডের ছিল চরিত্র দোষ। সুন্দরী মেয়ে চোখে পড়লেই হলো। তাকে ধরে ধর্ষণ করবেই। সে কুমারী হোক কিম্বা বিধবা অথবা কুলবধু! দণ্ডের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে খাণ্ডের কাছে বিচার চাইল প্রজারা। রাজা দণ্ডকে বিয়ে দিয়ে শুক্র মুনির কাছে পাঠাল বিদ্যা শিক্ষা করে মন আলোকিত করার জন্যে। এই মুনি থাকত অরণ্যে। রাজকুমার দণ্ড ওই বনে যাওয়ার পর বনের নাম হলো দণ্ডকারণ্য। ওখানে একটা শহর বানাল দণ্ড, তারপর শুরু হলো তার বিদ্যা শিক্ষা। সারাদিন গুরুর ঘরে বসে লেখাপড়া করে, সন্ধের সময় কোনার ঘরে, অর্থাৎ নিজের কামরায়। জপতপ। এই শুক্র মুনির অব্জা নামে এক যুবতী মেয়ে ছিল। দেখতে শুনতে খুবই ভাল, অদ্ভুত সুন্দর তার দেহ-বল্লরী! একদিন মুনি গেল গহীন বনে সারাদিনের জন্যে তপস্যা করতে। দণ্ড বইখাতা বগলে নিয়ে উঠোন পেরিয়ে এসে দেখে গুরু নেই ঘরে। ওদিকে অব্জাকেও দেখা যাচ্ছে না কোথাও। অব্জাকে খুঁজতে-খুঁজতে তাকে পেল নীলাজ সরোবরের পাড়ে। স্নান সেরে কাঁখে জলের কলসি নিয়ে বাড়ি ফিরছিল অব্জা। ভেজা কাপড়ে বাঙময় হয়ে উঠেছে অব্জার শরীরের প্রত্যেকটি বাঁক। সূর্যের কিরণ পড়ে চকচক করছে সুন্দর গোলগোল হাত-পা। পড়ালেখা মাথায় উঠল দণ্ডের, ভুলে গেল জপতপের কথা। এই রমণীকে তার এখনই চাই! অব্জাকে দেহ-মিলনের প্রস্তাব দিল সে। অব্জা হলো শুক্র মুনির মেয়ে, কাণ্ডজ্ঞানের অভাব নেই তার। দণ্ডকে বলল, সম্পর্কে আমি আপনার গুরু বোন। এই দুর্মতি থেকে নিস্তার লাভ করুন, রাজন।

অব্জার কথা কানেও তুলল না দণ্ড। পথ আটকে পীড়াপীড়ি করতেই থাকল। শেষে অব্জা বলল, বেশ। আমাকে ছাড়া আপনার যখন চলছেই না, এক কাজ করুন তা হলে। বাবাকে বলুন আপনার সাথে আমার বিয়ে দিতে। তারপর করুন, যা করতে চান।

চোরা না, শোনে ধর্মের কাহিনী। দণ্ড হলো ধর্ষকামী পাষণ্ড, জোর করে রমণী সম্ভোগ করাতেই তার যত আনন্দ! অব্জাকে টেনেহিঁচড়ে ঝোঁপের আড়ালে নিয়ে ধর্ষণ করল দণ্ড। আঁচড়ে-কামড়ে বিনাশ সাধন করল তার ননীর মত শুভ্র তুকের। তারপর নিজ কামরায় ফিরে ফলমূল আর সোমরস খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল ক্লান্তিতে।

ওদিকে সারাদিন তপস্যা করে বিকেলে ঘরে ফিরল মুনি। অব্জাকে হেঁড়ে গলায় ডেকে বলল খাবার দিতে। মুনি দেখল খাবার দেয়া দূরের কথা, অব্জা তার ঘর থেকে বেরই হচ্ছে না। মেয়ের কামরার দিকে এগিয়ে গেল মুনি। দরজার গোবরাটে দাঁড়িয়ে বাজখাই গলায় বলল, কন্যা, পিতৃ আজ্ঞা শিরোধার্য, ভুলে গেছ সেকথা!

কী আর করা? আলুথালু অবস্থায় অব্জা এসে দাঁড়াল বাবার সামনে। শুক্র মুনি দেখল অব্জার চোখ ফোলা, সারাগায়ে খামচি আর কামড়ের দাগ। রাগে ব্রহ্মতালু জ্বলে গেল মুনির। বলল, আমি ওদিকে তপস্যায় প্রাণপাত করছি, আর এখানে রঙ্গলীলা করছ তুমি! পিতার অবর্তমানে অবৈধভাবে কামনা-বাসনা চরিতার্থ করা! আমি শুক্র মুনি! এত বড় কুলাঙ্গার, আমার কন্যা!

বাবার রাগ খুব ভাল করে চেনা আছে অব্জার। মরার আগে মা বলে গেছে, আর যাই করিস, কখনও বাবাকে রাগাসনি, বাছা। তা হলে কিন্তু মহা সর্বনাশ হবে!

পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে যা ঘটেছে, সব খুলে বলল অব্জা।

এইবার দণ্ডকে ডাকল মুনি।

গুরুদেবের হাঁকডাক শুনে বইখাতা বগলে করে সামনে হাজির হলো দণ্ড। যেন কিছুই হয়নি! আগের মতই ঠিকঠাক আছে সবকিছু।

দণ্ডকে মুনি বলল, শোন, দণ্ড, এতদিন এখানে থেকে এই শিক্ষা লাভ করেছ তুমি! এই তোমার চেতনা! দূর হও আমার সামনে থেকে। আমি যদি সত্যিই শুক্র মুনি হয়ে থাকি, তা হলে ভগবান যেন ভস্ম করে দেন তোমাকে, যাতে আর কোনওদিন কোনও অসহায় মেয়ের ক্ষতি করতে না পার।

শুক্র মুনি স্বয়ং অবতার। তার কথা শেষ হতে না হতেই আকাশ ফুড়ে ছুটে এল বজ্র। মুহূর্তের ভেতর পুড়ে ঝামা হয়ে উঠোনে পড়ে থাকল দণ্ড!

গর্ভধারণ করল অব্জা, জন্ম হলো হারীতের। প্রচুর ধন সম্পদের মালিক হয়েছিল এই হারীত। এক রাতে সে স্বপ্নে দেখল, মাঠের পর মাঠ সোনালি ধানের খেত। শীষে এত বেশি ধানের ছড়া যে নুয়ে পড়ছে গাছগুলো। কিন্তু ফসল তোলার আগেই হাড় জিরজিরে দুটো গরু খেয়ে সাফ করে দিচ্ছে একটার পর একটা ফসলের খেত। পর-পর তিন রাত একই স্বপ্ন! গণকদের ডেকে স্বপ্নের অর্থ জানতে চাইল হারীত। গণকেরা বলল, মহারাজ, ধন-রত্নে আপনি কুবেরকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। ভয়ানক ঈর্ষাকাতর এই যক্ষ দেবতা কুবের। সম্পদ বাঁচাতে চাইলে একটা মন্দির তৈরি করে গোমুখী যক্ষকে উৎসর্গ করুন। গোমুখীই তখন আগলে রাখবে আপনার যত ধন-সম্পদ। গোমুখী যেখানে থাকে, সেখানে কখনও যায় না কুবের। তবে জায়গা নির্বাচনের বিষয় আছে। চারদিকে পাহাড় ঘেরা উপত্যকার এক অংশে, যেখানে পাহাড়ের প্রান্ত থেকে ত্রিশূলের মত তিনটে শৈলশিরা বেরিয়েছে, তার ঠিক উল্টোদিকে বানাতে হবে গোমুখী যক্ষের মন্দির।

এর কারণ, পৃথিবীতে নেমে আসার সময় ওখানেই প্রথম পা রেখেছিল গোমুখী। মন্দির তৈরি হলে পর এক শ মাদী মোষ বলি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা হলো গোমুখীর মূর্তি। ভেট হিসেবে দেয়া হলো এন্তার সোনা-রুপো, দামি-দামি রত্ন। তারও, অনেক পরে শিশুনাগ বংশের রাজা মহাপদ্ম নন্দ এখানে করেছিল শহরের পত্তন। ঘোষণা করেছিল, এই নগরীতে রক্তপাত নিষিদ্ধ। কোনও সেনাবাহিনী আনা যাবে না এখানে। হাত দেয়া যাবে না মন্দিরের ধন-রত্নে। এরপর মৌর্য সম্রাট বিন্দুসার এখানে গড়ে তোলে বিরাট এক দুর্গ নগরী। ততদিনে ফুলে ফেঁপে উঠেছে মন্দিরের রত্ন ভাণ্ডার।

ভালই চলছিল সবকিছু, তবে গোল বাধল মৌর্য সম্রাট বৃহদ্রথের সময়ে। বিন্দুসারের অধস্তন সপ্তম পুরুষ এই বৃহদ্রথ। ঠিক সেসময় ব্যাকট্রিয়ার রাজা গ্রিক বীর ডেমিট্রিয়াস আফগানিস্তান আক্রমণ করে কাবুল থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত দখল করে বসল। তার মূল লক্ষ্য এখন পাটলিপুত্র বা বিহারের সম্রাট বৃহদ্রথ! চারদিকে সাজ-সাজ রব, বাজছে যুদ্ধের দামামা। মৌর্য বংশ তখন পড়তির দিকে। টাকা নেই রাজকোষে। ওদিকে যুদ্ধের জন্য চাই কোটি-কোটি টাকা। বৃহদ্রথ পাটলিপুত্র থেকে চলে এল এই নগরীতে। উদ্দেশ্য মন্দিরের গর্ভগৃহ ভেঙে অন্তত অর্ধেক ধন-রত্ন হাতিয়ে নেয়া। মন্দিরের পুরোহিতরা পইপই করে নিষেধ করল সম্রাট যেন এই কাজটি না করেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা! বৃদ্ৰথকে তখন যমে ধরেছে!

সেই ক্রান্তিলগ্নে বিশাল এক কুচকাওয়াজের আয়োজন করল বৃহদ্রথের সেনাপতি পুশ্যমিত্র শুঙ্গ। হাজার বছরের নিয়ম ভেঙে এখানেই জড় করল মৌর্য সেনাবাহিনীর সব সদস্য। নগরীর তোরণের সামনে উঁচু ম্যারাপের ওপর বসল বৃহদ্রথ। উদ্দেশ্য, গ্রহণ করবে সেনাবাহিনীর অভিবাদন। কুচকাওয়াজ চলাকালেই পুশ্যমিত্র আর তার অনুসারীরা ম্যারাপের ওপর খুন করে ফেলল সম্রাট বৃহদ্রথকে। নিজেকে মগধের সম্রাট ঘোষণা করল শুঙ্গ বংশের পুশ্যমিত্র। ভয়ানক পরধর্ম বিদ্বেষী ছিল এই শুঙ্গ ব্রাহ্মণেরা। মৌর্যরা ছিল বৌদ্ধ। সূচনা হলো বৌদ্ধদের ওপর সীমাহীন নিপীড়নের প্রথম কাহিনীর। মন্দির গর্ভে গোমুখীর মূর্তি সরিয়ে বসানো হলো কুম্ভন যক্ষের মূর্তি। যক্ষরা ভাল-মন্দ দুধরনেরই হয়। কুম্ভন। হলো রক্তপিপাসু এক ভয়ঙ্কর অপদেবতা! কুঞ্জন দেবতার পায়ের নিচে থাকে লোহার দরজা আঁটা কষ্টিপাথরের তৈরি কাল-কুঠুরি। আট-দশ বছরের ছেলেদের স্নান করিয়ে, ভাল মন্দ খাইয়ে, দামি পোশাক পরিয়ে সিঁদুর-চন্দন লেপে এই কাল-কুঠুরিতে ঢুকিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয় দরজা। খেতে না পেয়ে ধীরে-ধীরে শুকিয়ে মরে তারা। ক্রমাগত সাত দিন ধরে শোনা যায় তাদের কান্নার আওয়াজ। বাইরে বেরোবার জন্যে মাথা কুটে মরছে লৌহ-কপাটে! এখানেই শেষ নয়। পুশ্যমিত্র তেঁড়া পেটাল, প্রতিটি বৌদ্ধ পুরোহিতের কাটা মাথা এনে। দিলে দেয়া হবে এক শ স্বর্ণমুদ্রা। রাতারাতি উজাড় হয়ে গেল পাঁচ শ বৌদ্ধাশ্রমের হাজার-হাজার ভিক্ষু! শত-শত। বৌদ্ধ শিশু এনে ভরে দেয়া হলো কাল-কুঠুরিত্নে।

বাবারও বাবা থাকে। ডেমিট্রিয়াস, যাকে পুরাণে বলা হয়েছে ধর্মমিতা, সে এগিয়ে এল এই ক্রান্তিলগ্নে। গ্রিক দেবী অ্যাথিনার পূজারী ডেমিট্রিয়াস। অতি সূক্ষ্ম এর রুচিবোধ। এন্তার সুশৃঙ্খল গ্রিক পদাতিক আর দুর্ধর্ষ মোঙ্গলীয় ঘোড়সওয়ারে বোঝাই তার সেনাবাহিনী। ডেমিট্রিয়াসের বাহিনীর সামনে খড়কুটোর মত উড়ে গেল পুশ্যমিত্রের ধুতি পরা, অর্ধ-উলঙ্গ, খালি পায়ের বিহারী সৈন্যের দল। অবস্থা বেগতিক দেখে পাটলিপুত্র ছেড়ে পালাল পুশ্যমিত্র। পথে পড়ল বুদ্ধগয়া। এখানেই বিশাল এক ডুমুর গাছের নিচে বসে দশ বছর ধ্যান করে বোধি বা জ্ঞান লাভ করেন গৌতম বুদ্ধ। প্রচার শুরু করেছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের। পুশ্যমিত্রের জন্মের চার শ বছর আগের ঘটনা সেটা। পুশ্যমিত্রের সাথে তখনও জনাবিশেক দেহরক্ষী ছিল। ঘোড়ার পিঠে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল অজস্র ধন-রত্ন। সে ভাবল, নেড়েদের বিনাশ পুরোটা হয়নি। এখনও। শেষ বেলায় মহা-পবিত্র এই বুদ্ধগয়া ধ্বংস করে তারপর উত্তরে কোথাও গিয়ে আশ্রয় নেব। সঙ্গে যা টাকা পয়সা আছে, সেগুলো খরচ করে গড়ে তুলব অজেয় সেনাবাহিনী! তবে তার আগে চরম শিক্ষা দিতে চাই বৌদ্ধদের। মৌর্য সম্রাট ছাড়া অন্য কাউকে মানতেই চায় না এরা। এইবার বুঝবে পুশ্যমিত্রের ব্রাহ্মণ্যবাদ কী জিনিস! জয়, বাবা কুম্ভন যক্ষ, বলে বোধিবৃক্ষের দিকে লোকজন নিয়ে রৈ রৈ করে তেড়ে গেল সে। তবে গাছের গোড়ায় ছোট্ট মন্দিরটার কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। এ কী! মন্দিরের ভেতর বুদ্ধের মূর্তির সামনে মেঝের ওপর হাঁটু মুড়ে বসে থাকা এই অপূর্ব রূপসী যুবতীটি কে? এত সুন্দর মানবীও আবার জন্মায় নাকি! এর ওপর থেকে তো চোখই সরানো যাচ্ছে না! দণ্ডের মত পুশ্যমিত্রেরও কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেল। সব ভুলে লুটিয়ে পড়ল যুবতীর পায়ে। নিজেকে সমর্পণ করে বলল, প্রেম দাও, প্রিয়ে। তার বিনিময়ে নিয়ে নাও আমার যত ধন-রত্ন।

মৃদু হেসে যুবতী বলল, শুধুই ধন-রত্ন! তোমার হৃদয় দেবে না আমাকে?

খালি হৃদয় কেন? আমার প্রাণটাই তো তোমার, প্রিয়ে।

সত্যিই প্রাণ দিতে চাও? ঠিক বলছ তো?

অবশ্যই সত্যি বলছি, স্বর্গের দেবী। আমার হৃদয়,

আমার প্রাণ-এসবই এখন তোমার। তোমার প্রেমে আত্মাহুতি দিয়েছি আমি!

এই যুবতী আসলে ছিল ক্রিমিশা যক্ষ স্বয়ং। ক্রিমিশা চাচ্ছিল নিজের মৃত্যু নিজেই ডেকে আনুক পাষণ্ড পুশ্যমিত্র, যাতে আত্মহননের দায়ে অনন্তকাল নরকবাস হয় তার। তৎক্ষণাৎ ভয়ঙ্কর পিশাচের রূপ ধরল ক্রিমিশা, চড়চড় করে পুশ্যমিত্রের বুক চিরে একটানে বার করে আনল তার হৃৎপিণ্ড। কচকচ করে চিবিয়ে খেয়ে ফেলল সেটা। এরপর ঘোড়ার পিঠে বসা বিশজন দেহরক্ষীর দিকে ছুঁড়ে মারল পুশ্যমিত্রের প্রাণহীন ছিন্নভিন্ন দেহ। হা-হা করে হেসে উঠল আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে। বাক্স-পেটরা ফেলে পড়িমরি করে ছুটল দেহরক্ষীর দল। কাকা, আপন প্রাণ বাঁচা! পিছু ধাওয়া করল পিশাচী। পেছন থেকে পিঠের ভেতর দিয়ে হাত ভরে টেনে বার করে আনল সব কটার কলজে। জড়সহ খেয়ে ফেলল সবগুলো হৃৎপিণ্ড!

এরপর ডেমিট্রিয়াস বা ধর্মমিতা পাটলিপুত্র ছেড়ে এল এখানে। ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল হাজার বছরের প্রাচীন নগরী। বিহারী সৈন্যদের মৃতদেহে গজাল মেরে ঝুলিয়ে রাখল পাঁচিলের গায়ে। শুরু হলো চিল-শকুনের মচ্ছব! তবে মন্দিরটা রেখে দিল। ঢকলই না ওখানে। দেব-দেবীর মন্দির ধ্বংস করা গ্রিক রণনীতি বিরোধী! সেই সাথে যক্ষ কুম্ভন আর শত-শত বলির-পাঁঠা হওয়া প্রেতাত্মার পাহারায়, মন্দিরের গোপন কুঠুরিতে রয়ে গেল অজস্র ধন-রত্ন!

এ পর্যন্ত বলে থামল কাপালিক।

কখন যে পাটে বসেছে সূর্য, খেয়ালই করিনি। তৎক্ষণাৎ রওনা হলেও ক্যাম্পে পৌঁছতে হয়ে যাবে মাঝরাত দেখলাম অস্তগামী সূর্যের দিকে তাকিয়ে ধ্যানমগ্ন হয়ে আছে কাপালিক। লক্ষ করলাম, সন্ন্যাসীর বাঁ কানের লতিতে তিরতির করে কাঁপছে লোহার ছোট্ট একটা রিং। মনে হলো হাজার প্রশ্ন করলেও এখন আর মুখ খুলবে না মানুষটা। রুটিদুটো আর জল খেয়ে ফিরতি পথ ধরলাম আমি।

চার

মাঝরাত হলো ক্যাম্পে ফিরতে-ফিরতে। ভাগ্য ভাল, আকাশে ছিল চাঁদ। ঊষর মরু এলাকায় চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা যায় সবকিছু। না হলে, পথ চিনে ফিরতে পারতাম না ক্যাম্পে। চেক পোস্টে আটকাল আমাকে। সারারাত থাকতে হলো ওখানেই। পরদিন বেস কমাণ্ডারকে বললাম, নতুন জায়গা। রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলাম। হালকা শাস্তি দেয়া হলো আমাকে। পুরো ক্যাম্প ঘিরে দশ চক্কর মারতে হলো। তারপর আবার যে কে সেই। ট্রেনিং আর ঘরে বসে থাকা, ঘরে বসে থাকা আর ট্রেনিং। এভাবেই পেরিয়ে গেল আরও দুসপ্তাহ। এ সময়টায় মর্টার শেলিং আর মাটিতে মাইন পাতা শেখানো হলো আমাদেরকে। এরই ভেতর আরও দু শ নতুন রিক্রুট এসে হাজির। দলে-দলে মুক্তিযুদ্ধে নাম লেখাচ্ছে। বাঙালি ছেলেরা এখন। জায়গায় হয় না ব্যারাকে। সারি-সারি তাঁবু পড়ল পুরো উপত্যকা জুড়ে। কুচকাওয়াজের ভেতর দিয়ে শেষ হলো ট্রেনিং। আয়োজন করা হলো উন্নতমানের খাবারের। অর্থাৎ পোলাও, আলুর চপ, আর চর্বি দিয়ে ভোলার ডাল রান্না! মাঝে একদিন ছুটি, এরপর রণাঙ্গন!

কোয়ার্টার মাস্টারকে ধরে পড়লাম আমি। আবারও একদিনের ছুটি চাই। শেষবারের মত ঘুরে দেখতে চাই জায়গাটা। জীবনে কখনও তো আর আসা হবে না। রণাঙ্গনে কে মরে, কে বাঁচে, তার নেই ঠিক। বিষয়টা কোয়ার্টার মাস্টারও বুঝল। বলল, ঠিক আছে, যাও। তবে ভোরে ভোরে যাবে, ফিরে আসবে সন্ধের আগেই। সামাঝ গায়া না?

বললাম, জী, ওস্তাদজি। বিলকুল সামাঝ লিয়া।

.

পরদিন সকালে সূর্য যখন উঠি-উঠি করছে, রওনা হলাম তখনই। রাতের খাবার থেকে রুটি বাঁচিয়ে রেখেছি। জলের। বোতলসহ পকেটে ভরে নিলাম ওগুলো। এরপর হাঁটা ধরলাম। ত্রিশূল পাহাড়ের পথে। এক মাসেরও বেশি ধরে ট্রেনিং করেছি। দৌড়-ঝাঁপ-ক্রলিং, অবস্ট্যাকল পেরনো-বাদ যায়নি কিছুই। হনহন করে হাঁটতে লাগলাম। মাত্র আড়াই ঘণ্টার মাথায় পৌঁছে গেলাম পাহাড়ের ওপর অতএব মহুয়া গাছগুলোর কাছে। কিন্তু কোথাও কেউ নেই। গাছগুলোর মাঝখানে ঘেসো জমিনের ওপর কাঠের ছাই-কয়লা, মেটে আলুর খোসা। পাহাড়ের ঢালে এখানে-সেখানে ভুসভুসে মাটিতে হয় এই মেটে আলু। সন্ন্যাসীর জীবন তো দেখছি ভীষণ কৃচ্ছতার!

ওখানেই পাথরের চাঁইয়ের ওপর বসে খেলাম রুটি-জল। পরে খাব বলে বাঁচিয়ে রাখলাম কিছুটা। খাণ্ডালার দিকে হাঁ। করে চেয়ে থাকলাম অনেকক্ষণ। কিন্তু কোথায় সেই কাপালিক সাধুবাবা? এখনও অনেক জানার বাকি রয়ে গেছে তাঁর কাছ থেকে। মনে নানান চিন্তা। দেখব নাকি ওই হানাবাড়িতে গিয়ে কী আছে ভেতরে, নাকি ফিরে যাব। ক্যাম্পে? কী জানি অজানা কী বিভীষিকা ওঁৎ পেতে আছে। ওখানটায়! সাত-পাঁচ ভাবতে-ভাবতে উঠে দাঁড়ালাম। অদম্য কৌতূহল হচ্ছে খাণ্ডালার তোরণের কাছে গিয়ে উঁকি দিয়ে ভেতরটা দেখার। যে শৈলশিরাগুলো ত্রিশূলের মত ছড়িয়ে আছে, পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামতে যাব তার গোড়ায়, ঠিক সেই সময় খনখনে গলায় পেছন থেকে কে যেন বলল, ওদিকে কোথায় চললে, বাবা?

ঝট করে ঘুরে দাঁড়ালাম আমি। দেখতে পেলাম আগের সেই কাপালিককে। হালকা হাওয়ায় দোল খাচ্ছে কটা রঙের ইয়া লম্বা জটা দাড়ি। বললাম, আরে, সাধুবাবা, আপনি! আপনার খোঁজেই তো এখানে আসা!

তা-ই। ঠিক আছে, উঠে এসো এখন। বসা যাক গাছের নিচে ওই পাথরের চাঙড়টার ওপর, কেমন?

চাঙড়ের ওপর বসলাম দুজনে। কাপালিক বলল, আমার খোঁজে তো কেউ আসে না। তুমি এলে যে বড়?

কী আর বলব, সাধুবাবা? যে গল্প আপনি শোনালেন, তার শেষ না শুনে তো যেতে পারি না। আজকের দিনটাই শুধু আছি, এখানে। কালকেই চলে যাব যুদ্ধে। তারপর কী হবে, কে জানে!

বেশ, শোনো তা হলে। তবে একটা অনুরোধ রাখতে হবে।

কী অনুরোধ?

আমাকে কোনও ব্যক্তিগত প্রশ্ন করা যাবে না, ঠিক আছে?

আজ্ঞে, বুঝেছি। শুরু করুন এখন। আমাকে আবার সন্ধের আগেই ক্যাম্পে ফিরতে হবে। কড়া নির্দেশ আছে।

ডেমিট্রিয়াস বা ধর্মমিতা হয়তো আরও কিছুদিন থাকত এখানে। তবে সেটা আর সম্ভব হলো না। প্রথমে গুটিবসন্ত, তারপর ওলাওঠা। এই দুই মহামারীতেই উজাড় হয়ে গেল লাখ লাখ নারী-পুরুষ। সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেল ঝর্না, কুয়ো, আর পুকুরের জল। পূতিগন্ধময় হয়ে উঠল বিশাল এই ঐশ্বর্যশালী নগরী। ডেমিট্রিয়াস তো গেলই, সেই সাথে চলে গেল তখনও যারা বেঁচে ছিল। দুএকজন যারা থেকে গিয়েছিল, কী এক বিচিত্র কারণে এক রাতেই মারা পড়ল। চির অভিশপ্ত হয়ে গেল এ শহর। হয়ে উঠল লাখো প্রেতাত্মার এক জান্তব পিশাচ নগরী! রক্তপিপাসু হয়ে উঠল এর প্রতিটা সিঁড়ি, খাম্বা, বারান্দা আর দালান! রাজ্যপাট হারিয়ে অনেক রাজাই পরিবার-পারিষদ নিয়ে এখানে এসে থাকার চেষ্টা যে করেনি, তা না। তবে নগরীতে ঢুকে বাস করতে পারেনি কেউই। প্রথমে তোরণের বাইরেই তাঁবু খাটাত সবাই। ইচ্ছে, ভেতরটা পরিষ্কার করে বাসযোগ্য হলে, পরে ঢুকবে। তবে তারও আগে জল চাই তাদের। শহরের ভেতরের ইঁদারা কিম্বা ঝর্না থেকে স্বচ্ছ জল নিয়ে এসে খেলে পরদিন দেখা যাবে অর্ধেকের বেশি লোক বিছানা থেকে আর উঠতেই পারছে না! কী এক অজানা অসুখে ধরাশায়ী হয়ে গেছে তারা। এভাবেই পেরিয়ে গেল দেড় হাজার বছরেরও বেশি! কোনও-কোনও তান্ত্রিক ধন-রত্নের লোভে পড়ে কুম্ভন যক্ষের মন্দির পর্যন্ত গিয়েছিল। কিন্তু রত্নের চেহারাও কেউ দেখেনি। অপঘাতে মৃত্যু হয়েছে সব কটার।

শেষমেশ এখানে এসে হাজির হলো নবাব শাহ ইউসুফ জাই। এক লাখ লোক এনে তাঁবু ফেলল উপত্যকায়। শুরুতেই ইঁদারা খুঁড়িয়ে ব্যবস্থা করল পরিষ্কার জলের। এরপর দিনের আলোয় কারিগরদের পাঠাল নগর সাফ সুতরো করে, দালান-কোঠা ঠিক করার জন্যে। খাটতে লাগল হাজার-হাজার লোক। সে এক এলাহী কাণ্ড। কিন্তু যেভাবে ভাবা হয়েছিল, সেভাবে কাজ এগুল না। কিছুক্ষণ কাজ করার পরেই কাহিল হয়ে পড়ছে কারিগরেরা। ওদিকে সারাদিনে যেটুকু পরিষ্কার করা হয়, রাতের বেলা এলোমেলো হয়ে যায় সবকিছু। পরদিন সকালে আবার যে কে সেই! বিরাট ফাঁপরে পড়ল ইউসুফ জাই। পাটনায় ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। ওখানে সম্রাটের প্রিয় সুবাদার বসে আছে। দিল্লী থেকে ফরমান আনিয়ে ওই জায়গাটাকেই বেছে নিয়েছে সে। কাজেই তার নিজের থাকতে হবে এখানেই। কী করা যায় ভেবে অস্থির। হয়ে গেল সে। ওদিকে দিন-দিন কমে যাচ্ছে কাজের লোক। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এ হলো জিনের শহর। হযরত সুলায়মানের সময় থেকেই এখানে নাকাবন্দি হয়ে আছে শয়তান জিনের দল! মাত্র পনেরো দিনে নেই হয়ে গেল অর্ধেক লোক। চিন্তায় কাহিল ইউসুফ জাই। ঠিক সেই সময় হাজির হলো এক চট পরা নাগা সন্ন্যাসী। অবস্থাপন্ন গৃহস্থ ঘরের ছেলে। লেখাপড়াও শিখেছে। তবে ভবঘুরে ধরনের। বাউণ্ডলে হয়ে সাধু-সন্ন্যাসীর পিছে-পিছে ঘুরে বেড়ানোই এর কাজ। একবার এক বিহারী কাপালিকের সাথে দেখা হয় তার। বৎসরকাল তার পিছে লেগে ছিল ছেলেটা। তার কাছ থেকেই প্রথম জানতে পারে এই নগরী আর এন্তার ধন-রত্নের কথা। তাকে সাধু জানায়, একমাত্র মন্ত্র-সিদ্ধ কাপালিক ছাড়া ওই নগরীতে ঢোকার সাধ্য কারও নেই। ধন-রত্ন খুঁজে পাওয়া তো অনেক পরের কথা।

এরপর ছেলেটা দেখা পেল এক নাগা সন্ন্যাসীর। বহুকাল কাপালিক নাগাদের সাথে হিমালয়ে রয়ে গেল সে। এরপর নেমে এল নিচে, ইচ্ছে যক্ষের ধন-রত্ন বার করে নেয়া যায় কি না দেখা। এ কাজে প্রচুর ঝুঁকি আছে জেনেই এসেছে সে। কাপালিক গুরুর কাছ থেকে জেনেছে এখানকার সব। ঘটনা। এসব কথা অবশ্য ইউসুফ জাইয়ের জানা নেই। নাগা সন্ন্যাসীকে উপত্যকায় হাঁটতে দেখে তাকে ধরে নিয়ে এল। সিপাহীরা। এ রাস্তায় কখনও কাউকে যেতে দেখেনি তারা। এ লোক এখানে এল কী করে, এই তাদের জিজ্ঞাসা। এক কথা দুকথায় ইউসুফ জাইয়ের সাথে ভাব হয়ে গেল কাপালিকের। নবাব বাহাদুরকে সাহায্য করল সে। সাত দিন। উপোস দিয়ে গোমুখী যক্ষের উদ্দেশে বলি দিল জোড়া মাদী মোষ। তারপর কুম্ভন যক্ষকে সন্তুষ্ট করার জন্যে মন্দির চত্বরে লোহার খাঁচায় আটকে রাখল একজোড়া মাদী ঘোড়া। না খেতে পেয়ে ধীরে-ধীরে শুকিয়ে মারা গেল ওগুলো। এরপর ঘোড়ার দেহাবশেষ ঘুঁটের আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে ছড়িয়ে দিল শহরের কোণে-কোণে। মৃত মানুষের চর্বি দিয়ে হোমের আগুন জ্বেলে গোপন মন্ত্র পড়তে-পড়তে মহাযক্ষের পুজো করল পর-পর তিন রাত। দিনের প্রথম প্রহরে আগুনে জল ঢেলে ধোঁয়া ওঠা আধ-ভেজা ছাইয়ের ওপর রাখল তিনটে শ্বেত পদ্ম। তাকিয়ে থাকল এক দৃষ্টিতে ছাইচাপা আগুনের তাপে পদ্মফুলের পাপড়ি কুঁকড়ে যায় কি না দেখার জন্যে। টলটল করতে লাগল কমনীয় পাপড়ি। সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেছে সে! এসব করতে-করতে পেরিয়ে গেছে এক মাস। ওদিকে মাঠের ভেতর তাঁবুতে থাকতে-থাকতে প্রায় শেষ হয়ে গেছে ইউসুফ জাইয়ের ধৈর্য। নগরী থেকে বেরিয়ে এসে কাপালিক তাকে বলল, মহারাজ, এইক্ষণে কাজ শুরু করতে বলেন আপনার কারিগরদের।

এইবার কাজ এগুতে লাগল চড়চড় করে। ধীরে-ধীরে বসবাসযোগ্য হয়ে উঠল ওই নগরী, সুপেয় হলো জলাশয়। ঠিক সেই সময় ঘটল অদ্ভুত এক ঘটনা। মন্দির চত্বরে সারাদিন হোমের আগুন জ্বেলে বসে থাকত কাপালিক। মাঝে-মাঝে শোনা যেত তার গম্ভীর কণ্ঠস্বর, ওম শিববাশদ্ভু…নমস্ততে…

মন্দিরে সারাদিন কাটালেও রাতে নগরীতে থাকত না কাপালিক। নিয়ম নেই। সে থাকত পাহাড়ের ওপর। গাছতলায়। কখন স্বপ্নের ভেতর নির্দেশ পাঠাবে যক্ষ, কাল কাটাতে লাগল সেই অপেক্ষায়।

ওদিকে কাপালিককে নবাব খুব পছন্দ করে দেখে হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরতে লাগল উজির সাহেব। ষড়যন্ত্রের জাল বুনল সে। নবাবের কসাইকে ধরে উপত্যকার গোরস্থান থেকে তুলে আনল সদ্যমৃত এক শিশুর লাশ। ছুরি দিয়ে এমনভাবে লাশটার গলা কাটল যে, দেখে যে কারও মনে হবে জবাই করে হত্যা করা হয়েছে বাচ্চা ছেলেটাকে। এরপর একটা শুয়োর মেরে পেট চিরে বার করে ফেলল ওটার সব নাড়িভুড়ি। শুয়োরের পেটের ভেতর ছেলেটার লাশটাকে রেখে আবারও পেট সেলাই করে কসাইকে দিয়ে পাঠিয়ে দিল মন্দির চত্বরে ফেলে রাখার জন্যে।

ভোর রাতে কসাই গিয়ে উজিরের নির্দেশ মত মন্দির চত্বরে ফেলে এল শুয়োরের দেহ। খুব ভোরে নামাজ পড়ে উজির-নাজিরসহ শহরের পথে হাঁটতে বেরুত নবাব। মন্দিরের কাছাকাছি এসে তার চোখে পড়ল মৃত শুয়োরের দেহ। ঘটনা কী জানতে কাছে এগিয়ে গেল নবাব। উজির তখন বলল, ধর্মাবতার, লক্ষ করেছেন, এই শুয়োরের পেট চিরে পরে আবার সেলাই করা হয়েছে ওটা! দেখে মনে হচ্ছে শুয়োর মেরে পুজোর ভেট চড়িয়েছে ওই কাপালিক। জঘন্য আর ভয়ানক নাপাক এদের কর্মকাণ্ড! পারলে এরা আস্ত মানুষকেও বলি দিয়ে ফেলে! শুয়োরটার পেট কেটে দেখা দরকার কী আছে ভেতরে, কী বলেন আপনারা? এই কথা বলে সাথের লোকদের দিকে তাকাল উজির।

সবাই বলল, খুবই ঠিক কথা। পেট চিরে দেখতে হবে কী আছে ওখানে।

মুচি ডেকে কাটা হলো শুয়োরের পেট। ভেতরে কাফনে জড়ানো ছোট্ট শিশু

দুফাঁক হয়ে আছে গলা!

বুক চাপড়ে কাঁদতে লাগল উজির। বলল, ধর্মাবতার, দেখেন এই কাপালিকের অনাচার! মুসলমান শিশুর গলা কেটে শুয়োরের পেটের ভেতর ভরে দেবতার পায়ে অর্ঘ্য নিবেদন করেছে এই পাষণ্ড! এই অনাচার আল্লা সইবেন না! এর বিচার করেন আপনি! এক্ষুণি, এই মুহূর্তে!

দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল ইউসুফ জাই। কী করবে সেইটেই বুঝতে পারছে না। আর ঠিক তখনই ওখানে হাজির হলো কাপালিক। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উজির বলল, নগর কোটাল! গ্রেফতার কর এই বদমাশটাকে।

দুপুরে বিচার শুরু হলো কাপালিকের। সবার এক কথা: গর্দান নামিয়ে দাও ওর। আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে কাপালিক বলল, এ এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র। এসবের কিছুই জানি আমি।

অবশেষে রায় দিল নবাব। বলল, জঘন্য অপরাধ সঙ্ঘটিত যে হয়েছে এটা ঠিক। তবে একটা প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না। সেইটে হলো, কাপালিক যদি নরহত্যা করে শুয়োরের : পেটের ভেতর সেই লাশ পুরে দেবতার উদ্দেশে ভেট চড়িয়েই থাকে, তা হলে শুয়োরের লাশ সবার সামনে ফেলে রাখবে কেন? এই কাজ তো করার কথা সঙ্গোপনে!

উজির তখন বলল, ধর্মাবতার, ওই শয়তান। সঙ্গোপনেই সবকিছু করতে চেয়েছিল। কিন্তু সময়ে কুলোয়নি। জানেন তো, এদের ভেতর লগ্ন-ফগ্ন বলে হাবিজাবি অনেক কিছু আছে।

ইউসুফ জাই বলল, ঠিক আছে, আপনার কথা অনুযায়ী ধরে নিলাম এই লোক দোষী। তবে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে না তাকে। আসামী অতীতে আমাদের অনেক সাহায্য সহযোগিতা করেছে। তারপরেও প্রমাণে ফাঁক-ফোকর আছে। এর এক হাত কনুইয়ের নিচ থেকে কেটে ফেলা হবে। তারপর তাড়িয়ে দেয়া হবে এই নগরী থেকে। বিচার এখানেই শেষ আদালত মুলতবী ঘোষণা করা হলো।

উজিরকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই উঠে গেল নবাব। টেনে-হিঁচড়ে কাপালিককে মন্দির চত্বরে নিয়ে যাওয়া হলো। তলোয়ারের এক কোপে কনুই থেকে কাটা পড়ে গেল বাঁ হাত। এরপর অম্লজারকে ভিজিয়ে বন্ধ করা হলো রক্তঝরা। জখমের জায়গায় কাপড়ের টুকরো বেঁধে সৈন্যেরা নগর-তোরণের বাইরে বার করে দিল তাকে। বলল, আর কখনও এসো না এখানে। নির্বাসনে পাঠানো আসামীরা ফিরে এলে মৃত্যুদণ্ড অবধারিত নবাবও বাঁচাতে পারবে না তখন!

দূরের এক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিল কাপালিক। সন্ধের দিকে বেহুশ হয়ে পড়ল প্রচণ্ড জ্বরে। ঠিক এই সময় দেখা দিল গরুমুখী যক্ষ। বলল, বাছা আমার, যে ধন-রত্বের জন্যে নিজের অঙ্গ পর্যন্ত খোয়ালে, তা তো কখনও পাবে না তুমি। চিরস্থায়ীভাবে অভিশপ্ত ওই ধন-রত্ন। তবে একটা বর তোমাকে দেব আমি। তুমি বেঁচে থাকবে শত-শত বছর। এই সময়ে যদি সম্পূর্ণ নির্লোভ এমন কাউকে পাও, আর সে স্বেচ্ছায় ধন-রত্ন তুলে আনতে রাজি হয়, তা হলে কিছুটা হলেও ওই ধন পাবে তুমি। তবে মনে রেখো, এমন লোক খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন। আর পেলেও সে এই কাজ করতে রাজি হবে কি না, সেটাও বড় একটা বিষয়!

স্বপ্নের ভেতরই কাপালিক বলল, দেবরাজ, আপনার বর শিরোধার্য! তবুও বলব, এত বড় অন্যায় হলো আমার ওপর! এর বিচার আপনি করেন।

যক্ষ তখন বলল, ওটা নিয়ে ভেবো না। শুধু তোমার তপস্যার কারণেই বাসযোগ্য হয়েছিল ওই নগরী। এইবার চিরদিনের মত ধ্বংস হবে। ওটা হবে প্রেত-যোনী আর নিষ্ঠুর যক্ষের শহর।

পরদিন রাতে প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্পে থরথর করে কেঁপে উঠল পৃথিবী। ভেঙে খানখান হয়ে গেল নগরীর দোতলা তিনতলা দালান। এখানে-সেখানে ভেঙে পড়ল পাঁচিল, মাটির ভেতর পুরোপুরি সেঁধিয়ে গেল গোমুখী যক্ষের মন্দির! এর পরদিন ছড়িয়ে পড়ল মহামারী। মাত্র সাত দিনে উজাড় হয়ে গেল সব লোক। হা-হা করতে লাগল শূন্য শহর!

ব্যস, এতটুকু বলেই চুপ করে গেল কাপালিক। আবারও পশ্চিমাকাশে সূর্যের নিচে নগরীর দিকে তাকিয়ে ধ্যানমগ্ন হলো সে। তিরতির করে কাঁপতে লাগল বাঁ কানের ফুটোয় লোহার ছোট্ট রিং। বুঝলাম, প্রশ্ন করে কোনও লাভ হবে না। ফিরে যাওয়ার সময় হয়েছে এখন।

পাঁচ

ক্যাম্পে ফিরে এলাম সন্ধের আগেই। কাপড়-চোপড় গোছগাছ করে পরদিন সকালে আর্মি ট্রাকে চড়ে রওনা হলাম মুক্তিযুদ্ধ হেডকোয়ার্টারের উদ্দেশে। সেখান থেকে একটা দলের সাথে দিয়ে দেয়া হলো আমাকে। চলে গেলাম মেহেরপুর বর্ডারে। পর-পর দুটো অপারেশন করলাম আমরা। একবার স্যাবোটাজ করলাম মিলিটারি কনভয়। আরেকবার আক্রমণ করলাম এক শত্রু ছাউনিতে। এক প্লাটুন খান সেনা থাকার কথা ওখানে। তবে আমরা পেলাম মাত্র বারোজনকে। এরপর আমাদের দলকে পাঠানো হলো কাজীপুর বর্ডারে। দুটো দল একসাথে হয়ে ওপারের একটা ক্যাম্প আক্রমণের পরিকল্পনা করা হলো। সিদ্ধান্ত হলো মাঝরাতে হামলা করা হবে। ওপারে এক মহাজনের বাড়িতে গিয়ে জমায়েত হওয়ার কথা সবার। বিকেল থেকেই একজন, দুজন করে ফসলের মাঠের ভেতর দিয়ে ঘাস কিংবা বিচালির আঁটি মাথায় করে যেতে শুরু করল মুক্তিযোদ্ধারা। আঁটির ভেতর লুকানো হাতিয়ার, গন্তব্য মহাজনের বাড়ি।

আলের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি আমি। মাথার ওপর খড়ের আঁটির ভেতর ত্রি-ইঞ্চ মর্টার গান। হঠাৎ বিকেলের পড়ন্ত আলোয় দূরে বাবলা গাছের নিচে দেখলাম অতি ক্ষীণ দেহের কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। আরে, এ তো সেই চট পরা কাপালিক! শরীরে কাঁপুনি উঠে গেল আমার। তাল সামলাতে না পেরে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলাম। মচকে গেল পা। হাঁটতেই পারি না আর। দুজন ধরে নিয়ে এল এপারের ক্যাম্পে। আমাকে রেখে ফিরে গেল আবার। রাত নটার দিকে বিরাট কাঁচারি ঘরে গোস্ত-পরোটা খাওয়ার আয়োজন করল মহাজন। যুদ্ধে যাওয়ার আগে ভাল-মন্দ খাওয়াই নাকি রীতি! কে জানে, কে মরে কে বাঁচে? মুক্তিযোদ্ধাদের দুটো দলকে একসাথে বসিয়ে খাওয়ানো হচ্ছে, ঠিক সেই সময় দরজা আটকে সরে পড়ল মহাজন। পুরো বাড়ি ঘিরে ফেলল খান সেনারা। ঘরে আগুন ধরিয়ে স্রেফ পুড়িয়ে মারল একত্রিশজন মুক্তিযোদ্ধাকে! শুধু বেঁচে থাকলাম আমি-বত্রিশ নম্বর!

ছয়

অন্য দলে যোগ দিলাম আমি। এখানে-সেখানে অপারেশন চালাতে-চালাতে একদিন গেলাম মালিথা গ্রামে। ভাবলাম, বড় মালিথার সাথে একবার দেখা করে আসি। মালিথাদের কাঁচারি ঘরে যখন পৌঁছলাম, তখন যোহর নামাজের সময়। কাঁচারি ঘরের দাওয়ায় জলচৌকির ওপর বসে ওজু করছে বড় মালিথা। মাথা-ঘাড় ঢাকা সেই চেকচেক উড়নি এখন আর নেই। দেখলাম চকচকে টাক মাথা বড় মালিথার, একটাও চুল নেই ওখানে। বাঁ কানের লতিতে ঝুলছে ছোট্ট লোহার রিং। তিরতির করে কাঁপছে ওটা!

পরিশিষ্ট

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে আমার এক চাচা কমাণ্ডার ছিলেন। আমরা বলতাম সেকেন্দার চাচা। সেকেন্দার চাচার দলে সমীরণ সাহা নামে এক সহযোদ্ধা ছিল। এই সমীর ছিল সেকেন্দার চাচার ডান হাত। যেমন সাহসী তেমনি তার বুদ্ধি! রণাঙ্গনে বাঙ্কারের ভেতর বসেও ডায়েরি লিখত সমীর। ১৫ ডিসেম্বর বিকেলবেলা তাঁর দল নিয়ে কুষ্টিয়া শহরে ঢুকলেন চাচা। ক্যাম্প করলেন মীর মশাররফ হোসেন গার্লস হাইস্কুলে। সন্ধের সময় যখন রাতের রাধা-বাড়া চলছে, চুলোর পাশে বসে রেডিয়োতে আকাশবাণীর খবর শুনছেন চাচা, ঠিক সেই সময় পায়ে-পায়ে এগিয়ে এল সমীর। চাচাকে বলল, কমাণ্ডার, কলেজের ওদিকটা থেকে একটু ঘুরে আসতে চাই। যদি অনুমতি দেন, তো যাই এখন?

চাচা বললেন, আরেকটু বসো। খেয়ে-দেয়ে তারপর না হয় যেয়ো। আর এখন যাওয়াটাও ঠিক হবে না। কাল সকালের পর গেলেই ভাল করবে। আগে সারেণ্ডার করে নিক পাকিস্তান আর্মি, কী বল?

সমীর ওদিকে মাথা মুখ নিচু করে দাঁড়িয়েই আছে। চাচা দেখলেন, এই ছেলে যা চায়, তা করেই ছাড়বে। অনুমতি না দিলে পালিয়ে গিয়ে ঘুরে আসবে। অন্য সহযোদ্ধারা তখন বলবে, সমীর অনুমতি ছাড়াই বাইরে ঘোরা-ফেরা করে। হয়। তাকে শাস্তি দেন, না হয় আমাদেরকেও দেন সেই স্বাধীনতা! সমীরকে শাস্তি দেয়া সেকেন্দার চাচার পক্ষে সম্ভব নয়। চাচা বললেন, এখনই যেতে চাও? খেয়ে গেলে ভাল হত না?

জী, কমাণ্ডার, এখনই যেতে চাই। হাতিয়ার রেখে গেলাম। এই যাব আর আসব।

ঠিক আছে, বাবুর্চিকে বলব তোমার খাবার আলাদা করে যেন তুলে রাখে। এসে দেখা কোরো আমার সাথে, কেমন?

সেই যে গেল সমীর, ফিরল না আর! সারারাত প্রচুর। গোলাগুলি আর মর্টার শেলিং হলো।

পরদিন বারোটায় সারেণ্ডার করল খান সেনারা। প্রচুর খোঁজাখুঁজি করলেন সেকেন্দার চাচা। কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না সমীরকে। তার হাতিয়ার মালখানায় জমা দেয়া হলো। কাপড়ের ব্যাগটা রয়ে গেল সেকেন্দার চাচার কাছে। ওটার ভেতর সমীরের ডায়েরি, দাঁতের মেসওয়াক, গায়ে মাখা সাবান, কাপড়-চোপড়, ধুন্দলের ছোবড়া আর কিছু টুকটাক হাবিজাবি।

তখন আমরা কুষ্টিয়া শহরেই থাকতাম। সবকিছু থেমে গেল, সহযোদ্ধারা ফিরে গেল নিজ-নিজ এলাকায়, আর সেকেন্দার চাচা এলেন আমাদের ওখানে বেড়াতে। সাথে করে নিয়ে এলেন সমীরের সবুজ রঙের ক্যানভাস কাপড়ের ব্যাগ। এরপর শুরু হলো নকশাল আন্দোলন, সর্বহারা, গণবাহিনী এইসব। এই ডামাডোলে হারিয়ে গেলেন সেকেন্দার চাচাও। ব্যাগটা রয়ে গেল রত্না আপার জিম্মায়। বেশ কয়েক বছর পর এক রাজাকার এমপির ছেলের সাথে বিয়ে হয়ে শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার আগে আলমারি সাফ করল আপা। সেই সময় আবারও আত্মপ্রকাশ করল সমীরের সবুজ ব্যাগ। এবার ওটাকে খুললাম আমি। পেলাম ওখানে যা ছিল, সবকিছু। দুপুরে খেয়ে-দেয়ে বিছানায় শুয়ে পড়তে লাগলাম সমীরের ডায়েরি। জানলাম, মুক্তিযুদ্ধের এক অজানা কাহিনী, যা কোনওদিন লেখা হবে না ইতিহাসে!

আছে ও নেই – অরণ্য সরওয়ার

সেদিন সকালে এক বৃদ্ধ এসে হাজির হলেন আমার কাছে। তিনি প্রায় কাতর স্বরে বললেন, চাচাজী, আমার একটা সাপের চাউট্টা (আঁচিলের আকৃতির এক ধরনের পরজীবী) দরকার। নাতিনডার খুব অসুখ, কবিরাজ কইছে, অসুধ বানাইতে সাপের চাউট্টা লাগব। লোকটার কথা শুনে বুঝলাম, তার ধারণা আমার বাড়িতে সাপের খামার জাতীয় একটা কিছু আছে। অনেকেই এমন ধারণা পোষণ করে থাকেন। কারণ সাপের সঙ্গে আমার সম্পর্ক সেই শৈশব কাল থেকে। এক অজানা আকর্ষণের ফলশ্রুতিতে বার বার আমি ওদের কাছে ছুটে যাই। কত কিছুই না করেছি ওদের নিয়ে। সাপ ধরা, সাপের ছবি তোলা, দিনের পর দিন এদের বিষয়ে বিভিন্ন বই পড়া। বিভিন্ন পত্রিকায় সাপের উপর আর্টিকেল আর গল্প লেখা-আমার এসব পাগলামির কথা তাই অনেকেরই জানা। সেই থেকে এই বৃদ্ধের মত অনেকের মনে। নানা ধরনের ধারণার জন্ম হয়েছে। কোথাও সাপ দেখা গেলে মানুষ আমার কাছে ছুটে আসে, একবার সাপে কাটা রোগী পর্যন্ত আমার বাড়িতে নিয়ে আসা হলো। এলাকার পল্লী চিকিৎসক আমজাত ডাক্তারের চেম্বারে সাপে কাটা রোগী আসার সাথে সাথে আমার কাছে খবর পাঠানো হয়। অত্যন্ত কৌশলের সঙ্গে আমাকে এসব বিষয় মোকাবেলা করতে হয়। কারণ আমি কোনও সর্প বিশারদ কিংবা পেশাদার ওঝা নই, সাপ আমার নেশা। সেদিন ওই বৃদ্ধ যা চেয়েছিল তা আমার কাছে না থাকলেও, যেখানে থাকতে পারে, আমি তাকে সেই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলাম।

সাপের পাশাপাশি আমার আর একটি ব্যক্তিগত আগ্রহের বিষয় হচ্ছে জিন। পৃথিবীর বুকে এদের অস্তিত্বের কথা মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আল-কোরানে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। সেই ছোটবেলায় প্রথম জিনে ধরা মানুষ দেখেছিলাম নানা বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে। গ্রামের এক মহিলা দুপুর বেলা জঙ্গলে গিয়েছিল লাকড়ির সন্ধানে। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বাড়ি ফিরে না আসায় লোকজন বনে ঢুকে তাকে প্রায় অচেতন অবস্থায় খুঁজে পায়। তখন তার শরীর জুড়ে প্রচণ্ড খিচুনি আর মুখ দিয়ে গেঁজলা ঝরছিল। নানা বাড়ির ঠিক পাশেই ছিল মহিলার বাড়ি। তাকে বাড়িতে নিয়ে আসার পর সবাই গেল দেখতে, সাথে আমিও। সেখানে যাওয়ার পর ওই মহিলার প্রচণ্ড খিচুনি আর ভয়ঙ্কর মুখচ্ছবি আমার ছোট্ট মনে দারুণ ভয় এনে দিল। এরপর প্রায়ই আমি নানা বাড়ির সামনের বিলের ধারে দাঁড়িয়ে ওপারের বনের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। ওই যে দূরে ঘন বন, ওখানে বাস করে ভয়ঙ্কর জিন, গেলেই ধরবে-কথাগুলো মনে আসতেই আমি এক দৌড়ে বাড়ির ভিতর চলে যেতাম। সেই আমার জিনের সঙ্গে প্রথম পরিচয়।

তারপর কৈশোরে একদিন হেঁটে যাচ্ছিলাম আমাদের গ্রামের কাদির মুন্সির বাড়ির পাশ দিয়ে। কাদির মুন্সি প্রয়াত পীর আলী নেওয়াজ মুন্সির ছেলে। জনশ্রুতি আছে আলী মুন্সির একাধিক অনুগত জিন ছিল। কাদির মুন্সিরও বাবার মত জিনের কারবার। প্রায়ই তার ওখানে জিনে ধরা রোগী নিয়ে আসা হয়। বাড়ির সামনে লোকজনের জটলা দেখে, সেদিকে এগিয়ে গেলাম। এগিয়ে গিয়ে উৎসুক জনতার কাঁধের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে যা দেখলাম তাতে অবাক না হয়ে পারলাম না। আট ন বছরের একটা মেয়েকে দুজন শক্ত সমর্থ লোক দুদিক থেকে ধরে রেখেছে। মেয়েটার চুল। এলোমেলো, চোখদুটি রক্তের মত লাল। সে ক্রমাগত চেঁচিয়ে চলেছে, যামু না, আমি যামু না, আমার লগে বাড়াবাড়ি করিস না, জানে মারা পড়বি। তখন কাদির মুন্সি এগিয়ে এসে নিজের বুড়ো আঙুলের নখ দিয়ে মেয়েটার কড়ে আঙুল চেপে ধরল। সাথে সাথে সে কী গগন বিদারী চিত্তার-মুন্সি, তোর ক্ষতি হইব কইতাছি, আমারে ছাইড়া দে।

মুন্সির চেহারা ভাবলেশহীন। তিনি শীতল গলায় বললেন, মাইয়াডারে কোন জায়গা থাইক্যা ধরছছ আগে হেইডা ক।

মেয়েটি কিছু বলল না। মুন্সির নখ গম্ভীর হয়ে চেপে বসল মেয়েটির কড়ে আঙুলের পিঠে। সাথে সাথে চেঁচিয়ে উঠল, মাইয়াডা এমবি সাবের পুষ্কনির পার আইছিল দুপুর বেলা। হেইখান থাইক্যা ধরছি। ওটা আসলে আমাদেরই পুকুর। আমার বাবা ডা. ফজলুল করিম পাঠান এলাকার মানুষের কাছে এমবি (এম.বি.বি.এস-এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ) সাহেব নামে পরিচিত। এখন দেখা যাচ্ছে মানুষের জগতের বাইরে জিনের দুনিয়ায়ও তার পরিচিতি রয়েছে! মেয়েটার অবস্থা দেখে আমি তখন হতবিহ্বল, ভেবেই পাচ্ছিলাম না। এই ছোট্ট বালিকা কীভাবে এসব কথা বলছে?

মেয়েটার (নাকি জিনের) সঙ্গে কথা বলার এক পর্যায়ে কাদির মুন্সি হুঙ্কার ছেড়ে বললেন, এই, মোস্তফা, বাঁশ ঝাড় থাইক্যা কয়টা কঞ্চি কাইট্যা লইয়া আয়। মোস্তফা দৌড়ে গিয়ে কয়েকটা কঞ্চি কেটে আনল। শুরু হলো কাদির মুন্সির দ্বিতীয় পর্যায়ের চিকিৎসা। সপাং-সপাং কঞ্চির আঘাত পড়তে লাগল মেয়েটির গায়ে, আমি আর ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না।

বাবা ছিলেন অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ। তার চিন্তা-চেতনার সমান বিচরণ ছিল বাস্তব আর পরাবাস্তবে। দেশের খ্যাতনামা চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের সঙ্গে তাঁর যেমন নিয়মিত যোগাযোগ ছিল তেমনি সম্পর্ক ছিল বিখ্যাত আলেম-ওলামা, তান্ত্রিক ফকির আর পীর-এ-কামেলদের সাথে। মাঝে মধ্যে তিনি অদ্ভুত সব কাজ করতেন। একবার এক জিন সাধকের সঙ্গে দেখা করার জন্য তিনি গাজীপুরের এক প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়ে হাজির হলেন। বাড়ি খুঁজে বের করে নিজের পরিচয় দিতেই জিন সাধক যেন আকাশ থেকে পড়লেন, এই বিখ্যাত চিকিৎসককে গাজীপুরের কে-না চেনে? প্রত্যন্ত অঞ্চলের কত মানুষ জীবন বাঁচাতে ছুটে যায় ওঁর কাছে। এ মধ্যবয়সী-স্বাস্থ্যবান জিন সাধক তাঁকে সাধন কক্ষে বসিয়ে বললেন, স্যর, অজু ছাড়া ডাকলে জিনে আইৰ না, আপনে একটু বসেন আমি অজু কইরা আসি। সাধক অজু করতে চলে যাওয়ার পর বাবা ঘরটাকে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। জানালাগুলো ভোলা থাকায় তার কাজ সহজ হলো। (এ কাহিনি লিখছিলাম নদীর ধারে এক নির্জন ঘরের খোলা জানালার পাশে বসে। তখন রাত দশটা বিশ। মাত্র দুমিনিট আগে বিকট শব্দে জানালার পাশের একটি কলাগাছ পানিতে ভেঙে পড়ল, নিজের অজান্তে গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল, চেয়ার ছেড়ে উঠে জানালা দিয়ে টর্চের আলো ফেলতেই দেখলাম, গাছটা পাতা ছড়িয়ে পড়ে আছে কচুরিপানার দামের উপর।) সাধকের সমস্ত ঘরের মধ্যে আসবাব বলতে একটা মাত্র কাঠের চৌকি।

কিছুক্ষণ পর জিন সাধক ঘরে ঢুকে সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করে দিলেন। তারপর বিছানায় উঠে মোমবাতি জ্বালিয়ে সামনে রেখে পদ্মাসনে বসলেন। এই বিশেষ পরিবেশে যে কোনও মানুষের পক্ষে সামান্য হলেও ঘাবড়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু বাবার নার্ভ ছিল ইস্পাতের মত কঠিন। তাই তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে গোটা বিষয়টা প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন। চোখ বন্ধ করে অদৃশ্য জিনের উদ্দেশে সালাম দিলেন সাধক। সালামের প্রত্যুত্তরের সঙ্গে সঙ্গে গমগম করে উঠল সমস্ত ঘর। জিন আর সাধকের কথোপকথন চলল কিছুক্ষণ। তারপর বেশ কিছুটা সময় ধরে বাবার সঙ্গে জিনের প্রশ্নোত্তর পর্ব চলল। একসময় বাবাকে আশীর্বাদ করে বিদায় নিল জিন। আর তৎক্ষণাৎ তিনি ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন। বাইরে তখন জিনের সঙ্গে কথা বলার জন্য বেশ কয়েকজন মানুষ অপেক্ষমাণ। তাঁরা নানা সমস্যার সমাধান পেতে এখানে এসেছেন। তিনি তাদের সবাইকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকে প্রথমে সমস্ত জানালা খুলে ফেললেন, এরপর চৌকিটাকে ধরে এক পাশে সরিয়ে রাখলেন। গোলাকার একটা গর্ত ভেসে উঠল সবার চোখের। সামনে। বাবা সেই গর্তের কাছে গিয়ে বললেন, বাইরে বেরিয়ে এসো, জিন বাবাজী, নইলে এখনই গরম পানি ঢেলে দেব। সাথে সাথে অতিকায় ইঁদুরের মত শীর্ণকায় এক যুবক বেরিয়ে এল গর্তের মুখ গলে। সাধক আর জিন দুটোই গিয়ে পড়ল বাবার পায়ে।

বিশ বছর পরের কথা। আমি তখন ইন্টারমিডিয়েট প্রথম বর্ষের ছাত্র, বাবা ষাট বছরের তরুণ! এই বয়সেও তিনি স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়ান বাইক নিয়ে, প্রায়ই রোগী দেখতে যান দূরবর্তী গ্রামে। এক সকালে তিনি আমাকে মোটরসাইকেলের পেছনে বসিয়ে রওনা দিলেন চরনগরদী গ্রামের দিকে। আমি ভেবে পেলাম না হঠাৎ তিনি আমায় নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন। চরনগরদী বাজারে পৌঁছে মসজিদের পাশে বাইক রেখে তিনি পার্শ্ববর্তী একটি চৌচালা টিনের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

দরজার কড়া নাড়তেই পাকা আলেম টাইপের এক লোক বেরিয়ে এলেন। বাবাকে সালাম জানিয়ে তিনি আমাদের নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। বাইরে যা দেখেছি ভিতরে সম্পূর্ণ অন্যরকম, ঘর তো নয়, যেন এক রাজ দরবার। কাঠের সিলিং-এর বিশাল ঝাড়বাতি, মেঝেতে মখমলের কার্পেট, ঘরময় আতরের তীব ঘ্রাণ-যেন এক সম্মোহনের রাজ্য। তিনি গিয়ে বসলেন ঝলমলে গালিচা বিছানো এক রাজকীয় খাটে। তাঁর ঠিক সামনে একটা বাক্স, ঠিক আড়তদারদের ক্যাশ বাক্সের মত। আমরা বসেছি বাক্সের ঠিক সামনে, পাশাপাশি দুটো চেয়ারে। খাটের পাশে রাখা সুদৃশ্য অ্যাকুয়ারিয়ামে শোভা পাচ্ছে বর্ণালি মাছের ঝাঁক। সাধারণ এক গ্রামের বাজারে এসব দেখে আমার রীতিমত ভিরমি যাওয়ার অবস্থা। আসলে এ হচ্ছে সাধারণ মানুষদের অন্যমনস্ক করার একটা কৌশল। তবে লোকটা যে এত দিনে অগাধ ক্ষমতার মালিক হয়ে গেছে তা এই ঘরের বিত্ত-বৈভব দেখেই বোঝা যায়। পোশাক আশাকে সুফী হলেও লোকটার ঘোলাটে চোখের দৃষ্টি ঠিক নেশাগ্রস্ত মানুষের মত।

বাবা এক সময় হাসতে হাসতে বললেন, আপনার কেরামতির অনেক গল্প শুনেছি, আজ নিজের চোখে দেখতে এলাম। তাঁর কথা শেষ হওয়ার প্রায় সাথে সাথেই লোকটা তাঁর খালি হাত বাবার সামনে মেলে ধরলেন, পরক্ষণেই সেটা মুষ্টিবদ্ধ করে নিজের মুখের সামনে এক পাক ঘুরিয়ে মেলে ধরলেন। তার হাতের তালুতে দেখা গেল ছোট সাইজের একটা ফুট কেক। তিনি আমার দিকে কেকটা এগিয়ে দিলেন। পরক্ষণেই তাঁর হাতে শোভা পেল আঙুরের আকৃতির কিছু টকটকে লাল ফল। আমার দিকে এগুলো এগিয়ে দেয়ার সময় তিনি বাবার দিকে তাকিয়ে বললেন, এ হচ্ছে অচিন ফল, জিন ছাড়া এই ফল আনার সাধ্য আর কারও নাই। কেকটা আমার খুবই চেনা, থানা সদরের বিভিন্ন কনফেকশনারী দোকানে পাঁচ টাকা দরে বিক্রি হয়। ফলগুলো চিনতে পারলাম না। একটা মুখে দিতেই মনে হলো এগুলো তাজা নয়। কোনও কিছু মিশিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে সংরক্ষণ করা হয়েছে। আমি তখন প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। কিন্তু তিনি তেমন কিছুই করলেন না। আরও কিছুক্ষণ লোকটার সঙ্গে হাস্যরসাত্মক কথা বলে বাইরে বেরিয়ে এলেন। বাবার আচরণ আমাকে হতাশ করল, তিনি কি বুড়িয়ে যাচ্ছেন, নাকি আমাকে নতুন এক ভেলকিবাজির জগতের সঙ্গে পরিচয় করাতে এখানে নিয়ে এসেছিলেন? তবে কি অতীন্দ্রিয় জগতের সঙ্গে ভেলকিবাজির কোনও সম্পর্ক কিংবা যোগসূত্র আছে? এ নিয়ে কি নতুন করে কিছু ভাবছেন তিনি? জিজ্ঞেস করেও উত্তর পাওয়া গেল না। তবে আমি জানি এক সময় তিনি সবই আমার কাছে ব্যাখ্যা করবেন, সেটা দুদিন পরেও হতে পারে কিংবা দুবছর পর। বাবা এরকমই ছিলেন। সেদিন বিদায় নেয়ার আগে ওই লোকটা শূন্য থেকে একটা তাবিজ ধরে এনে আমায় দিয়েছিলেন, লেখাপড়ার উন্নতির জন্যে। তাবিজে কাজ হয়নি।

.

বছর খানেক পর এক সকালে খবর পেলাম টেকপাড়ার রাজ্জাক মিয়ার মেয়ের লাশ ঝুলে আছে বাড়ির অদূরে বাঁশ ঝাড়ের ভিতর। প্রায় দৌড়ে গেলাম ঘটনাস্থলে। দুর্ভেদ্য কাঁটাঝাড়ি বাঁশ ঝাড়ের ঠিক মাঝখানে মাটি থেকে প্রায় দশ ফুট উপরে গলায় শাড়ি পেঁচানো অবস্থায় ঝুলে আছে তরুণীর নিষ্প্রাণ দেহ। যেখানে মেয়েটা ঝুলে আছে তার চারদিক বাঁশ আর কঞ্চিতে ভরা, সেখানে তার পক্ষে তো দূরের কথা কোনও শক্ত-সমর্থ যুবকের পক্ষেও ওঠা সম্ভব নয়। কেউ যে তাকে হত্যা করে এমন জায়গায় নিয়ে ঝুলিয়ে রাখবে, সে চিন্তাও কারও মাথায় এল না। দুপুরের দিকে পুলিশ আসার পর বেশ কয়েকটা বাঁশ কেটে মেয়েটার লাশ নামিয়ে আনা হয়েছিল। সবাই তখন বলাবলি করছিল, এইটা হইতাছে চাড়াল জিনের কাজ, জিনের মধ্যে তারাই হইতাছে সবচাইতে বদ। এই ঘটনার উপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে রহস্যপত্রিকায় ফাল্গুনের আঁধার রাতে নামে একটি গল্পও লিখেছিলাম।

ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা শেষ হওয়ার কিছুদিন পরের কথা। আমাদের বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে মাসুম ভূইয়ার বাড়িতে এক মহিলা বেড়াতে এলেন। দুএক দিনের মধ্যে গ্রামময় রটে গেল মহিলার জিন সাধনার খবর। একের পর এক লোক আসতে লাগল মাসুমের বাড়িতে। একেকজনের একেকরকম সমস্যা। কারও মেয়েকে তাবিজ করে নষ্ট করেছে কেউ, কারও বাচ্চা হয় না, কারও বিয়ে হয় না, কেউ চাকরি পাচ্ছে না আবার কেউ বউ পাচ্ছে না-নানা ধরনের সমস্যায় জর্জরিত মানুষের ভিড় বাড়তে লাগল দিনে দিনে।

এক সকালে হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে হাজির হলাম মাসুমের বাড়িতে। মাসুম আমার চাইতে বছর পাঁচেকের বড়, ওর বউকে ভাবী বলেই ডাকি। বাড়ির ভিতর ঢুকতেই পান্না ভাবী আমাকে দেখে কেমন যেন চমকে উঠলেন। মৃদু হেসে বললাম, আপনাদের মেহমানের সঙ্গে একটু দেখা করতে এসেছি। আর কিছু বলার আগেই ভাবী আমাকে জানালেন, এই মহিলা তার দূরসম্পর্কের খালা, বহু অনুরোধের পর এই প্রথমবারের মত তাঁদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছেন। তাঁর কথা আমার কাছে সত্যি বলে মনে হলো না। তিনি কিছুটা অপ্রস্তুত অবস্থায় আমাকে দক্ষিণের ভিটার ছোট্ট দোচালা ঘরে নিয়ে গেলেন।

চৌকির উপর বসে থাকা মহিলার বয়স নিঃসন্দেহে পঞ্চাশ পেরিয়েছে বছর কয়েক আগে। বয়সের সঙ্গে বেমানান রঙচঙে একটা শাড়ি পরেছেন তিনি, কাঁচা-পাকা চুল ছড়িয়ে আছে কাঁধের উপর। আমি ঘরে ঢুকতেই তিনি হেসে উঠে বললেন, কীয়ের লাইগ্যা আইছচ, ভাই, কী সমস্যা তোর?

কোনও রকম ভণিতা ছাড়া সোজা তার চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, আমি জিন বিশ্বাস করি না, আপনি যদি আমাকে জিন দেখাতে পারেন তবে বিশ্বাস করব।

আমার কথায় প্রথমে তিনি চমকে উঠলেন, পরক্ষণেই রেগে উঠে প্রায় চেঁচিয়ে বললেন, এই কতা আরও একজন কইছিল, জিনে আইস্যা তারে এমুন মাইর দিল, ছয় মাস হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে থাকতে হইছিল। আমার লগে যেইডা থাকে হেইডা হইল বদরাগী জিন; আমারেও মারে। এরপর তিনি আমার সামনে তার হাতের কব্জি আর পায়ের গোড়ালি মেলে ধরলেন, জায়গাগুলো স্বাভাবিকের চাইতে কিছুটা ফোলা। মহিলার বাতজ্বর থাকতে পারে। তাই এসব দেখে আমি মোটেও বিচলিত হলাম না। আর তাতে তিনি আরও খেপে গিয়ে আচমকা বলে উঠলেন, ওই দেখ কী বড় সাপ, চাইয়া দেখ, ভাল কইরা চাইয়া দেখ, বেশি তেরিবেরি করলে এই সাপে তরে খাইব। তাঁর দৃষ্টি ঘরের মেঝেতে। আমার পাশে বসা পান্না ভাবীও ভয়ার্ত দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে আছেন। পান্না ভাবী যে সাপ দেখছেন তাতে কোনও ভুল নেই, ভয়ঙ্কর আতঙ্ক ভেসে আছে তার মুখে। শুনেছি এই মহিলা অনেককেই এভাবে সাপ দেখিয়েছেন।

কিন্তু আমি কিছুই দেখতে পেলাম না। সরাসরি সেটা না বলে বললাম, আমি সাপ ভয় পাই না।

বাকিটা পান্না ভাবীই খোলসা করলেন, ওনায় সাপ ধরে, সাপ নিয়া খেলা করে, শুনছি সাপের মাংসও খায়।

কথাগুলো শোনার পর মহিলার, চোখ দুটোতে কেমন এক শীতল আভা নেমে এল। তারপর ঠিক আমার চোখের দিকে তাকিয়ে ঠাণ্ডা গলায় বললেন, ঠিক আছে, তোর যখন এতই শখ, আইজ রাইত বারোটায় আইবি।

মাসুমের বাড়ি থেকে বেরিয়ে মনটা কেমন যেন করে উঠল, এই ভেলকিবাজ মহিলার সঙ্গে লাগতে যাওয়া কি ঠিক হচ্ছে? আসলে আমার মধ্যে তখন একটা চিন্তাই কাজ করছিল, যে কোনও উপায়ে এই মহিলাকে এলাকা থেকে তাড়াতে হবে। বিপদগ্রস্ত মানুষের সরলতার সুযোগ নিয়ে। পানিপড়া, তিলপড়া, তাবিজ-কবচ, এসব দিয়ে মোটা টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন তিনি।

বিকেল পর্যন্ত বাড়িতে না গিয়ে বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে কথা। বলে জেনে নিলাম ওই মহিলার উপর জিন ভর করলে তিনি কী ধরনের আচরণ করেন। আরও জেনে নিলাম সেখানে সমবেত লোকজন কীভাবে কথা বলে জিনের সঙ্গে। এসব জানার পর আমার ভিতরটা কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠল। কারণ যাদের সঙ্গে কথা হলো তাদের প্রায় সবারই বিশ্বাস, ওই মহিলা জিন ডেকে আনতে পারে। আরেকটা বিষয় খুবই অবাক লাগল, ওই সব লোকদের কয়েকজন আবার শিক্ষিত এবং সমাজে প্রতিষ্ঠিত।

রাত তখন ঠিক বারোটা। আমার সামনে আনকোরা কাপড় পরে মাথায় ঘোমটা দিয়ে তিনি বসে আছেন। নতুন শাড়ি না পরলে নাকি জিন বিরক্ত বোধ করে। আমাদের মাঝখানে পানিতে ভরা অ্যালিউমিনিয়ামের গোল পাত্র। লম্বা একটি বাঁশের কঞ্চি ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে পাত্রের জল থেকে খোলা জানালা পর্যন্ত। মহিলা তখন একদম চুপ। কিছুক্ষণ আগেও তাঁর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তিনি শান্তই ছিলেন। রাগারাগী করেননি কিংবা আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টাও করেননি। আসলে আমি নিজেই তখন কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। লোকজনের কাছে শুনেছি, তারা সবাই জিনকে হুজুর বলে সম্বোধন করে। মিনিট পাঁচেক অপেক্ষার পর নিজে থেকেই জিজ্ঞেস করলাম, হুজুর কি আসছেন? আমার ভিতরটা কেঁপে উঠল। জিনের সঙ্গে কথা বলা, এ তো কোনও সাধারণ বিষয় নয়! আমি সালাম জানিয়ে বললাম, হুজুর, আপনার আসতে এত দেরি হলো কেন?

সালামের উত্তর জানিয়ে জিন বলল, সিলেটের দরগায় জিকিরে

আছিলাম। কিছুটা নীরব সময় পেরিয়ে গেল। আসলে কেন জানি না আমি তখন কোনও প্রশ্ন বা কথা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তারপর এক সময় নীরবতা ভাঙল জিনের কণ্ঠ, তুই সাপ নিয়া খেলা করস, এই সাপের হাতেই তর মরণ হইব।

এমন কথার আকস্মিক ধাক্কায় প্রথমে ঘাবড়ে গেলেও পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, হুজুর, যে সাপ নিয়ে খেলে সে মৃত্যুকে পরোয়া করে না।

তখন মহিলা আচমকা মাথার ঘোমটা সরিয়ে ফেললেন। আমি সোজা তাঁর চোখের দিকে তাকালাম। তিনি বললেন, এর কি জীবনের মায়া নাই।

খুব স্বাভাবিক গলায় উত্তর দিলাম, কে এই সুন্দর দুনিয়া ছেড়ে যেতে চায়?

তখন দ্রুত তার ডান হাতটি মাথার পেছন দিক থেকে ঘুরে এল। আমার সামনে মুঠি খুলে ধরতেই নীল পাথর বসানো একটি সোনার আংটি চোখে পড়ল। পরক্ষণেই তিনি আবার সেটাকে অদৃশ্য করে ফেললেন। বুঝতে মোটেই কষ্ট হলো না, তিনি চাইছেন আমি যেন তার কাছে আংটিটা দাবি। করি, বিপদ মুক্তির আশায়। আমার সাহস ফিরে এল। তার কথায় কিংবা চোখের ভাষায় মোটেও প্রকাশ পাচ্ছে না যে তার উপর কোনও কিছু ভর করেছে। একমাত্র হাতের কারসাজিই তার সম্বল। তখন হঠাৎ আমার দৃষ্টি চলে গেল। জানালার বাইরের আকাশে, আহা, কী সুন্দর চাঁদ! অবলীলায় আমার মুখ দিয়ে কথাগুলো বেরিয়ে এল, হুজুর, আপনারা তো আগুনের তৈরি, নিশ্চয় চাদে যেতে পারেন, আমায় চাঁদের গল্প বলুন।

আর ঠিক তখনই ওই মহিলা পাশে রাখা ঝাড়-ফুক করার ঝাড় নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। কঠিন চোখে তার দিকে তাকিয়ে বললাম, হুজুর, আপনি শান্ত হোন, আমি এখনই চলে যাব। মহিলা বসলেন আর আমি পকেটে হাত রাখলাম। কয়েকদিন আগে গ্রামের পথে হাঁটতে গিয়ে টেনিস বলের আকৃতির একটা লোহার বল কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। ওটা ইদানীং প্রায়ই আমার পকেটে থাকে, এখনও আছে। বলটা বের করে মহিলার হাতে দিলাম, ওজন দেখে তিনি মনে হয় কিছুটা ঘাবড়ে গেলেন। তারপর ওটা তার কাছ থেকে আমার হাতে ফিরিয়ে এনে খুব ঠাণ্ডা গলায় বললাম, হুজুর, কাল যদি আপনি আসেন তা হলে এটা সোজা আপনার পেছন দিক দিয়ে ঢুকিয়ে দেব। কথাটা বলেই দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। পরদিন মাসুমের বাড়িতে গিয়ে কেউ আর মহিলার দেখা পেল না।

জিন নিয়ে ভাবনার যে জিন সদা আমার শরীর কোষে বিরাজমান, তা এসেছিল বাবার কাছ থেকে। কত কিছুই না জানার ছিল তার কাছে। আমার অনেক প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আচমকা তিনি চলে গেলেন সেই মহাপ্রশ্নের না ফেরার দেশে। তাঁর মৃত্যু আমাকে এক বেপরোয়া জীবন এনে দিল। কারণ তিনিই ছিলেন আমার সবচেয়ে বড় ভালবাসা, সবচেয়ে বড় ভয়। থাক সে কথা। বাবার মৃত্যুর বছর চারেক পর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে এক স্বাধীন জীবন বেছে নিলাম। এখন মনের সুখে ছবি তুলি, গল্প লিখি, ঘুরে বেড়াই নানান জায়গায়। মাঝে মধ্যে কিঞ্চিৎ মদ্যপান করি, মন্দ লাগে না। আর সাপের ভাবনা, জিনের চিন্তা এসব তো সঙ্গে আছেই।

এক সন্ধ্যার কথা। টেকপাড়ার রিকশা চালক ফালু দেখা করতে এল আমার সঙ্গে। তার মুখে গভীর বিষণ্ণতার ছাপ। সে বলল, ভাইজান, বড় বিপদের মধ্যে আছি, ছোড় মাইয়াড়ার উপর জিন ভর করছে আইজ আট দিন, আপনেরে নিতে আইছি।

ভিতরে ভিতরে উত্তেজিত হয়ে উঠলেও অবাক হওয়ার ভান করে বললাম, আমি গিয়ে কী করব, তুমি বরং কাদির মুন্সির কাছে যাও অথবা শুক্রবারে জেলা সদরে একজন ভাল মনোচিকিৎসক আসে, মেয়েকে নিয়ে তার কাছে যাও।

ফালু নাছোড়বান্দা। সে বার বার বলতে লাগল, আপনারে একবার যাইতেই হইব, আপনে গেলে একটা না একটা কিছু ঘটব।

সাপের চাউট্টা নিতে আসা বৃদ্ধের মত ফালুর মনেও হয়তো ধারণা, গোপনে আমি জিনের সাধনা করে থাকি। আসলে আমি ওখানে গেলে তেমন বিশেষ কিছু ঘটার সম্ভাবনা নেই, নিতান্ত একজন দর্শক ছাড়া আমি যে আর কিছুই নই। তবু ফালু যখন চাইছে আর আমার নিজেরও আগ্রহের কমতি নেই, তাই তাকে বললাম, ঠিক আছে, কাল বিকেলেই আমি তোমার বাড়িতে যাব।

গ্রামের দক্ষিণের টিলার মত উঁচু জায়গায় টেকপাড়ার অবস্থান। বিকেলের সোনারোদ মাথায় নিয়ে লাল মাটির পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে ফালুর বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। বাড়িটার অবস্থান লোকালয় থেকে কিছুটা দূরে। চারদিকে বিশাল সব গাছপালা, বিশেষ করে বাড়ির দক্ষিণ দিকের প্রাচীন তালগাছের সারি চোখে পড়ার মত। একটা বিস্তৃত বাঁশ ঝাড়ও নজরে পড়ল। জায়গাটার নির্জনতা আমার মনে ধরল, একটা অতিপ্রাকৃত ভাব আছে বটে! এসব ভাবতে ভাবতে পা চালিয়ে বাড়ির সীমানায় ঢুকে পড়লাম, বিশাল বাগানের মাঝখানে ছোট্ট এক বাড়ি। আসলে এই গোটা সম্পত্তির মালিক রফিক ব্যাপারি, তিনি ফালুকে এখানে বাড়ি করে থাকতে দিয়েছেন জায়গাটা দেখশোনা করার জন্য।

ছোট্ট বাড়িটার ঝকঝকে উঠনে তখন কম করে হলেও পনেরোজন মহিলা অর্ধচন্দ্রাকারে বসে আছেন আর তাঁদের সামনে বারান্দায় বসে আছে বছর আষ্টেকের এক শিশুকন্যা। আমায় দেখে দৌড়ে এল ফালু। তার কাছ থেকে জানতে পারলাম, কিছুক্ষণ আগে মেয়েটার উপর জিন ভর করেছে। আরও জানলাম, এই জিন মানুষের অতীত ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারে, চিকিৎসা জানে নানা অসুখের। আমি খুব মনোযোগ দিয়ে মেয়েটার কার্যক্রম নিরীক্ষণ করতে লাগলাম। তখন এক মহিলা জিনের উদ্দেশে নিজের সমস্যার কথা বলে চলেছেন, আইজ পাঁচ বছর হয় আমার স্বামী নিরুদ্দেশ, তাইনে কই আছে, দয়া কইরা আমারে কইয়া দেন।

মহিলার কথা শেষ হওয়ার প্রায় সাথে সাথে মেয়েটি বলল, তর জামাই মইরা গেছে দুই বছর আগে, হ্যায় আর ফিরা আইব না কোনওদিন।

এ কথা জানার পর মহিলা কান্নায় ভেঙে পড়লেন। এরপর পাশের এক মহিলা দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ শ্বাসকষ্টে ভুগছেন, বহু ডাক্তার কবিরাজ দেখিয়েছেন কিন্তু কিছুতেই অসুখ ছাড়ছে না। মহিলার কথা শেষ হওয়ার পর মেয়েটা বসা থেকে উঠে হনহন করে উঠান পেরিয়ে বাড়ির পাশের ঝোঁপ-জঙ্গলে পূর্ণ বাঁশ ঝাড়ের ভিতর ঢুকে পড়ল। কিছুক্ষণ পর হাতে একটা গাছের শেকড় নিয়ে বেরিয়ে এল। তারপর মহিলার কাছে গিয়ে শেকড়টা এগিয়ে দিয়ে বলল, এই, শিকড় গরম সরিষার তেলে ডুবাইয়া রোজ রাতে বুকে মালিশ করবি, সব ঠিক হইয়া যাইব।

আমার সকল চিন্তা-চেতনা তখন বিস্ময়ের চূড়ায়। এতটুকু একটা মেয়ে, অথচ কী পরিপক্ক মানুষের মত আচরণ করে চলেছে! কী তার চাহনি! কী তার কথা বলার ধরন! সে বুড়ো মানুষের মত একের পর এক পান চিবিয়ে চলেছে, পানের রস গড়িয়ে পড়ছে তার চিবুকের দুপাশ বেয়ে। আরও একটা পান মুখে পুরে পানের বাটায় হাত দিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল, ফালু, এই, ফালু, হাদা (তামাক পাতা) শেষ, তাড়াতাড়ি হাদা লইয়া আয়।

ফালু তখন আমার পাশ দিয়ে দৌড়ে পাশের ঘরে ঢুকল। তামাক পাতা হয়তো খুঁজে পাচ্ছিল না, তাই বেরিয়ে এল কিছুক্ষণ পর। তামাক পাতা হাতে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। মেয়েটার নাম মীম, এতক্ষণ মনে করতে পারছিলাম না। মীম হাতের ইশারায় তাকে ওর সামনে বসতে বলল। ফালু মাটিতে বসার সঙ্গে সঙ্গে মীম তার গালে সজোরে এক থাপ্পড় বসিয়ে বলল, হাদা আনতে এত দেরি হইল ক্যান, শয়তানের বাচ্চা?

ফালু কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, আর এমুন হইব না, আমারে মাপ কইরা দেন।

তৎক্ষণাৎ আমি যেন বোবা হয়ে গেলাম, পরক্ষণেই বুঝলাম, ইদানীং এমন থাপ্পড় ফালুকে প্রায়ই খেতে হয়।

সন্ধ্যার একটু আগে উঠন ফাঁকা হয়ে গেল। আমি আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে তার সামনে বসলাম। এখানে আসার আগে বাজার থেকে কিছু চকলেট কিনেছিলাম। পকেট থেকে সেগুলো বের করে তার দিকে এগিয়ে দিলাম। চকলেটের দিকে এক পলক তাকিয়ে পরক্ষণেই সে তাকাল আমার চোখের দিকে। সে কী অন্তর্ভেদী দৃষ্টি! যেন আমার ভিতরটা পড়ে নিতে চাইছে। মিনিট খানেক এভাবে তাকিয়ে থাকার

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে বলল, এই লোক এইখানে আইছে ক্যান, ফালু? হ্যারে বিদায় কর, নইলে এর সর্বনাশ হইব কইতাছি।

আমি তখন আরও সন্নিকটে গিয়ে মীমের বাম হাত ধরলাম। তারপর তার কড়ে আঙুলের নখের ঠিক নীচে নিজের বুড়ো আঙুলের নখ দিয়ে চাপ দিলাম (কৌশলটা কাদির মুন্সির কাছ থেকে শেখা।) মীম হাত ছাড়াতে ব্যস্ত হয়ে উঠে বলল, তুই চইল্লা যা, চইল্লা যা তুই।

বেশ স্বাভাবিক গলায় বললাম, আমি বেশিক্ষণ থাকব না, আমার কিছু প্রশ্নের উত্তর দিলেই চলে যাব। এই কথায় কিছুটা শান্ত হলো সে। জিজ্ঞেস করলাম, আপনার নাম কী?

সে ঠাণ্ডা গলায় বলল, আমার নাম ফাতেমা, তয় আমি একলা না, আমার লগে আরও একজন আছে।

জানতে চাইলাম, আপনারা কেন এর উপর ভর। করেছেন? মীম কিছু বলল না। কড়ে আঙুলে বুড়ো আঙুলের চাপ বাড়ালাম।

সাথে সাথে খেপে ওঠা গোখরোর মত ফোঁস ফোঁস করে বলল, বেশি কতা কইলে মাইয়াডারে মাইরা থুইয়া যামু।

আমি অনুনয়ের সুরে বললাম, দেখুন, মেয়েটা ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে আর বাড়ির মানুষগুলো খুব বিপদে আছে। দয়া করে আপনারা চলে যান।

মীম হাত ছাড়াতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। তখন দূরের মসজিদ থেকে ভেসে এল মাগরিবের আযানের ধ্বনি। আমি ওর হাত ছেড়ে দেয়ার আগ মুহূর্তে বললাম, শুনেছি আপনারা এ বাড়ির সবাইকে নামাজ পড়তে বারণ করেছেন, আমি মাগরিবের নামাজ আদায় করে এখান থেকে যাব। মীমের হাত ছেড়ে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার চেহারায় এক অস্বাভাবিক পরিবর্তন ভেসে উঠল, চোখ দুটি যেন কোটর ছেড়ে বেরিয়ে এল, গাড়ির পিস্টনের মত ওঠানামা করতে লাগল বুক। ফালু আমার পাশ থেকে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল। দেখেই বোঝা যাচ্ছে মেয়েটার খুব কষ্ট হচ্ছে।

ফালু মেয়ের দেহটা বুকে চেপে ধরে বলল, ভাইজান, এইভাবেই জিকির দিয়া জিন আসে আবার জিকির উঠাইয়া চইল্লা যায়।

এরপর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই চেতনা হারিয়ে বাবার বুকে এলিয়ে পড়ে মীমের ছোট্ট দেহটি। আমি মাদুর বিছানো দাওয়ায় মাগরিবের নামাজ আদায় করতে দাঁড়িয়ে যাই।

নামাজ শেষ হওয়ার পর ফালু আমাকে নিয়ে ঘরে ঢুকল। হারিকেনের আলোয় দেখলাম, মীম তার পুতুলের বাক্স খুলে বসেছে। আমি গিয়ে পকেট থেকে চকলেটগুলো বের করে তার সামনে মেলে ধরলাম, সাথে সাথে লুফে নিল সে। নিষ্পাপ কোমল মুখটি খুশিতে ঝলমল করে উঠল। আমার কাছে তখন মনে হলো, এই দুনিয়া সত্যিই বড় রহস্যময়।

বিদায় নেয়ার আগে ফালুকে আমি আগের সিদ্ধান্তের কথাই জানালাম। হয় কাদির মুন্সি নয়তো মনোচিকিৎসক। আমি ওই দুজায়গাতেই এসব অসুস্থ মানুষদের অনেককে সুস্থ হতে দেখেছি।

মীমদের বাড়ি থেকে যখন বের হলাম তখন সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত নেমেছে। গ্রামীণ পথ ধরে কিছু দূর এগিয়ে আসার পর কী মনে করে পেছন দিকে তাকালাম। পরিষ্কার তারার আলোয় প্রাচীন গাছগুলোকে আকাশে মাথা তুলে দাঁড়ানো দানবের মত লাগছিল। আমার তখন খুব কষ্ট হচ্ছিল এই ভেবে, কী গভীর আতঙ্কে ওই বাড়ির মানুষগুলোর রাত কাটে!

এ কাহিনি লেখার প্রথম দিকে যে কলাগাছটা ভেঙে পড়েছিল, পরদিন নদীতে নেমে ওটাকে কিনারায় টেনে তুলতেই রহস্যের সমাধান পাওয়া গেল। গাছের মাথায় আলিশান সাইজের ছড়া। গ্যাড়া সুন্দর জাতের কলার ছড়া যেমন বড় হয় গাছও তেমনি বিশাল। ছড়ার ভারেই বিরাট কলাগাছটি নদীতে ভেঙে পড়েছিল। তবে কথা হচ্ছে-গাছ ভাঙার আর সময় ছিল না?

পিপাসার্ত – তানজীম রহমান

শেষ একটা টান দিয়ে সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল এখলাস মুয়াজ্জিন।

যে বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, এধরনের বিরাট আলিশান বাড়িতে ওর শ্রেণীর লোকজন শুধু একটা কারণেই আসে। তৈলাক্ত হাসি মুখ নিয়ে ধনী মালিকদের কাছে সাহায্য চাইতে। স্যর, আমার একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দেন, স্যর, আপনারাই মা-বাপ। স্যর, যদি কিছু দিতে পারেন তা হলে বাচ্চাটা পরের ক্লাস পড়তে পারবে, স্যর, নইলে এত ভাল।

একটা ছাত্রের ভবিষ্যৎ এখানেই শেষ, স্যর।। কিন্তু এখলাস মুয়াজ্জিন এখানে সাহায্য চাইতে আসেনি, বরং বাড়ির মালিক ডেকে এনেছে। একটা ব্যাপারে তার সাহায্য দরকার। এমন একটা ব্যাপারে যেটায় এখলাস ছাড়া। আর কেউ কিছু করতে পারবে না।

নিজের সন্তুষ্ট হাসি গোপন করবার কোনওরকম চেষ্টা না করে এখলাস মুয়াজ্জিন দরজার বেল বাজাল।

একজন বয়স্ক কাজের লোক এসে দরজা খুলে দিল। আসেন, হুজুর, আমার পিছনে আসেন। বাধ্য ছেলের মত এখলাস তার পিছে পিছে একটা বিশাল বসার ঘরে এসে পৌঁছাল। ও এতক্ষণ ইচ্ছা করেই আশপাশে তাকিয়ে দেখেনি, যাতে চাকরটা মনে না করে যে এরকম বড়লোকের বাসায় ওর আগমন এই প্রথম।

কিন্তু ড্রয়িংরুমটায় এসে চোখ বড় বড় হয়ে গেল। এত সুন্দর রুম ও কখনও দেখেনি।

প্রকাণ্ড ঘরটার সবকিছু সাদা রঙ করা, মেঝে, দেয়াল, ছাদ, সবকিছু। দেয়ালে কয়েকটা ছবি টাঙানো, কিন্তু কোনও ফোটো নেই। গোলাকার মেঝের মাঝখানে একটা মাঝারি সাইজের পাথরের টেবিল রাখা, এটাও সাদা রঙের। আর টেবিলের চারপাশ ঘিরে পুরনো আমলের রাজকীয় চেয়ার রাখা, যেগুলোর মধ্যে একটায় ঢোলা, সাদা শার্ট আর জিন্সের পান্ট পরা শীর্ণ, ফর্সা এক যুবক বসে আছে। ছেলেটার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ আর বেপরোয়া।

এখলাসকে দেখে উঠে দাঁড়াল। এখলাস মনে মনে খুশি হলো। বড়লোক হলেও ছোকরা বেয়াদব নয়।

আসোলামু ওয়ালাইকুম। এখলাস বলল।

ছেলেটা সালামের জবাব না দিয়ে এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিল। আপনি এখলাস মুয়াজ্জিন, তাই না? আসার জন্যে ধন্যবাদ। আপনাকে কি কালাম সাহেব জানিয়েছেন। আমার সমস্যাটা কী?

কালাম জোয়ারদার হচ্ছে এখানকার মসজিদের ইমাম। সে-ই এখলাসকে বলে এখানে আসতে। এখলাস ছেলেটার সাথে করমর্দন করে জবাব দিল, খুব বেশি কিছু নয়। উনি শুধু বললেন যে আপনার বাড়ির ওপর আসর হয়েছে, আর স্থানীয় হুজুররা কেউই কিছু করতে পারছেন না।

ছেলেটা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, এভাবে বললে। ব্যাপারটা কত তুচ্ছ মনে হয়, তাই না? হাত দিয়ে এখলাসকে ইঙ্গিত করল বসতে, নিজেও মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে পড়ল।

আপনি যদি সবকিছু খুলে বলেন তা হলে আপনাকে সাহায্য করতে আমার সুবিধা হবে। এখলাসের মতামত।

অবশ্যই, অবশ্যই, এজন্যেই তো আপনাকে এখানে আনা…মুরাদচাচা, অতিথি আপ্যায়নের বন্দোবস্ত করেন।

হুকুমটা শোনামাত্র বয়স্ক ভৃত্যটি মাথা নিচু করে সম্মতি জানিয়ে গায়েব হয়ে গেল।

ছেলেটা নিষ্প্রাণ, ফ্যাকাসে গলায় নিজের গল্প শুরু করল:

এখলাস সাহেব, আমার নাম হচ্ছে জামিল। জামিল সামাদ। এটা আপনি কালাম সাহেবের কাছ থেকে শুনে। থাকবেন। আমার বাবা ছিলেন এহসান সামাদ, ঢাকার প্রখ্যাত ধনীদের মধ্যে একজন। বড়াই করছি না, যাতে আপনি সবকিছু পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারেন তাই বলছি। ছেলেটা একটু থামল। এখলাসের মনে হলো ছেলেটা এখনও সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না পুরো গল্পটা বলবে কিনা। জামিল দম নিয়ে আবার শুরু করল, বাংলাদেশের অন্যান্য বড় ধনী ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের মত বাবাকেও সম্পত্তির সিঁড়ি বেয়ে উঠবার সময় অনেক নোংরা কাজ করতে হয়েছে। তার ফল। হয়েছে এই যে মৃত্যুর সময় ওঁর সাথে কেউ ছিল না। মা আর বাবার অনেক আগেই ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে, আর বছর দুয়েক আগে আমি বাবার অনুমতি না নিয়েই বিদেশে চলে যাই। বাবা এই ব্যাপারটায় প্রচণ্ড রাগ করেন। উনি আমার সাথে সমস্ত যোগাযোগ বন্ধ করে দেন। শুধু তাই নয়, উনি এই বাসায় আমার যত চিহ্ন ছিল সব নষ্ট করে দেবার চেষ্টা করেন। আমার ঘরের আসবাবপত্র, আমার ছবি সব পুড়িয়ে ফেলা হয়। এমনকী সেলিমচাচা নামে আমাদের একজন পুরনো, বিশ্বস্ত কাজের লোক ছিল, যে আমাকে ছোটবেলা থেকে লালন-পালন করেছে, তাকে বাবা বাড়ি থেকে বের করে দেন আমি চলে যাবার পর। তারপরও গত মাসে তার। মৃত্যুর খবর পেয়ে আমি আবার দেশে ছুটে আসি। আমার জেদ আর রাগের সাথে পরিচিত বলে কোনও আত্মীয়স্বজন আমাকে বাবার অসুস্থতার কথা জানায়নি। আমার ভিসা নিয়ে একটু ঝামেলা হয়েছিল, আর এসে দেখি বাবার কবর দেয়া হয়ে গেছে।

মুরাদ একটা ট্রে হাতে নিয়ে ঘরে ঢোকাতে জামিলের কথায় বাধা পড়ল। সে ট্রে থেকে টেবিলে বিস্কিট আর কেকের প্লেট নামিয়ে রাখল। আর এক কাপ চা।

এখলাস একটা কেক হাতে নেবার পর জামিল আবার শুরু করল, এখলাস সাহেব, যতই রাগ করে থাকি, উনি আমার বাবা। মরার আগে একবার ওর সাথে কথাও বলতে। পারলাম না, আর আমি ওঁর চেহারা দেখতে চাই না এ ধারণা নিয়েই উনি মারা গেলেন-এ ব্যাপারটা আমার সহ্য হয়নি। তাই আমি ওঁর সাথে যোগাযোগ করার ব্যবস্থা নিই।

এখলাসের বিস্মিত দৃষ্টির জন্যে জামিল তৈরি ছিল। না থেমে বলে যেতে লাগল, আমি একজন শিক্ষিত মানুষ, এখলাস সাহেব। কিন্তু পাশাপাশি আমি একজন স্পিরিচুয়াল। মানুষও। আমি মানবাত্মার ব্যাপারে প্রচুর পড়াশোনা করেছি। আমি কোনও নির্দিষ্ট ধর্মে বিশ্বাস না করলেও এটা বিশ্বাস করি যে মানুষের স্থূল দেহের ভিতর এক ধরনের সূক্ষ্ম দেহ আছে, যার সাথে কিছু নিয়ম, কিছু পদক্ষেপ পালনের মধ্য দিয়ে যোগাযোগ করা সম্ভব।

ছোকরা তা হলে কাফির? তারচেয়েও খারাপ, এ তো মুশরিক বলে মনে হচ্ছে, যে কালো জাদুতে বিশ্বাস করে।

তা ছাড়া আরও একটা ব্যাপার আছে। আমার বাবার মৃত্যু খুব একটা স্বাভাবিকভাবে হয়নি। ওঁর অসুখ হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সাধারণ অসুখ নয়।

কী তা হলে?

জলাতঙ্ক।

এখলাস কী বলবে বুঝতে পারছিল না।

সাধারণ নয় এ কারণে বলছি যে, বাবা কুকুর একদম পছন্দ করতেন না, এবং আমার জানামতে গত দশ বছরে বাবা কোনও কুকুরের কাছেও ঘেঁষেননি। ডাক্তারও বাবার মৃতদেহ পরীক্ষা করে বলেছেন যে তাঁর শরীরে কোনও কামড়ের দাগ নেই। কিন্তু মৃত্যুর আগে টানা তিন দিন বাবা পানি খাননি, জোর করে খাওয়াতে গেলে বমি করে বের করে দিয়েছেন, ইঞ্জেকশন দিতে গেলে এমন দাপাদাপি করেছেন। যে ডাক্তাররা কাছে আসতে পারেননি।

জামিল আবার একটু থামল। ওকে এখন অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে। আমি ঢাকায় আসবার পরের দিন রাতেই বাবার সাথে যোগাযোগের ব্যবস্থা করি। কিন্তু কোনওরকমের সাড়া পাইনি। ঘণ্টা দুয়েক বসে থাকার পরেও মোমবাতির আলো পর্যন্ত নড়েনি। আমি ভেবেছিলাম বাবা হয়তো আমার সাথে কথা বলতে চান না। কিন্তু ঘটনা ঘটা শুরু করে তার পরের রাত থেকে।

এখলাসের মনে হলো ছেলেটার ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে অন্য কীসের যেন ছাপ পড়েছে। ভয়?

সেদিন রাতে খাবার সময় পানি মুখে দেবার সাথে সাথে আমার বমি এসে পড়ে। পানিতে বিশ্রী, সোঁদা গন্ধ। প্রথমে ভেবেছিলাম জগে হয়তো ফাঙ্গাস পড়েছে, বা পানির ফিল্টারে। কিন্তু চেক করে কিছুই পেলাম না। আমি আর মুরাদচাচা মিলে ছাদের ট্যাঙ্কও দেখলাম, কিন্তু সেখানেও কোনও সমস্যা নেই। শেষ পর্যন্ত মুরাদচাচাকে বললাম দোকান থেকে মিনারেল ওয়াটার কিনে আনতে। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার কি, জানেন?

এখলাস বুঝতে পারছিল ছেলেটা কী বলবে, কিন্তু তারপরও জিজ্ঞেস করল, কী?

দোকানের পানিতেও ঠিক একই গন্ধ! আর গন্ধটা এতই তীব্র যে সে পানি ঠোঁটে ছোঁয়ানোই কঠিন, খাওয়া তো দূরের কথা। সেদিন থেকে শুরু। তারপর থেকে প্রত্যেকদিন একই ব্যাপার। যে পানি খেতে যাই তারই একই অবস্থা। ডাক্তার দেখালাম, কোনও অসুখ ধরা পড়ল না। তা ছাড়া মুরাদচাচা তো একই পানি খাচ্ছেন, ওঁর তো কোনও সমস্যা হচ্ছে না। প্লাম্বার ডেকে পানির পাইপ চেক করালাম, বলা বাহুল্য, কিছুই ধরা পড়ল না। আর ব্যাপারটা আরও সঙ্গীন হয়ে দাঁড়াল তার পরের রাত থেকে। আমার বাসার প্রত্যেকটা কল থেকে পানি পড়া বন্ধ হয়ে গেল।

এখলাস এবার একটু থমকাল। এটা ও আশা করেনি।

আবারও বলছি এখলাস সাহেব, দম্ভ করছি না, কিন্তু বাবার এখানে প্রচণ্ড প্রতিপত্তি ছিল। আমি যখন এ বাসার নাম্বার থেকে ওয়াসার অফিসে ফোন দিই তখন ওদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায় কে এসে পাইপ ঠিক করবে তা নিয়ে। কিন্তু ওরা এসে কোনও সমস্যাই খুঁজে পেল না। না আমার বাসার পাইপিং-এ, না ওদের নিজেদেরগুলোতে।

এখলাসের দিকে তাকাল জামিল।

কোনও সন্দেহ নেই, ছেলেটার চোখজুড়ে ক্লান্তি আর ভয়ের ছাপ পড়েছে।

. গত চার দিন ধরে আমি কোক আর জুস খেয়ে বেঁচে আছি। বাড়ির কাজের পানি বাইরে থেকে নিয়ে আসতে হয়। আমি বুঝতে পারছিলাম না যে বাবার আত্মা আমার ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছে নাকি আমি অন্য কিছুকে ডেকে এনেছি। অতিষ্ঠ হয়ে আমি কালাম সাহেবকে খবর দিই। উনি বাড়িতে এসেই ঘাবড়ে যান। বারবার বলতে থাকেন যে এখানে খুব খারাপ কিছু হয়েছে। উনি কোনও অশুভ অস্তিত্ব অনুভব করছেন। উনি আমাকে বলেন যে এসব ব্যাপারে ওঁর তেমন কোনও অভিজ্ঞতা নেই। উনি আপনার কথা বলেন, বলেন যে কারও যদি এই সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা থাকে তা হলে আপনারই থাকবে। এখন বলেন, এখলাস সাহেব, শুনে আপনার কী মনে হয়? সুরাহা করা কি সম্ভব?

এখলাস চিন্তিত মুখে নিৰ্জের দাড়িতে হাত বুলাল।

দেখেন, জামিল সাহেব, এর আগে আমাকে জিনের আসর হওয়া দুটো বাসায় ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আল্লাহপাকের দয়ায় ওদের সমস্যাগুলো কিছুদিনের মধ্যেই চলে গেছে। কিন্তু আপনার মত কেস ওদের কারওই ছিল না।

এখলাস একটা কুটিল হাসি গোপন করল। এদেরকে যত টেনশনে রাখা যায় টাকার অঙ্ক ততই বাড়ে।

তাই আমি এখনও বুঝতে পারছি না যে এখানে আমি কতদূর কী করতে পারব।

উত্তর দেবার সময় জামিলের চোখ উদ্বিগ্ন দেখালেও গলা। ঠাণ্ডাই রইল। আপনার যদি টাকা পয়সা নিয়ে কোনও চিন্তা থেকে থাকে তা হলে তা দূর করে দিন। আমার এই সমস্যাটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সমাধান করতে হবে, ঠিক আছে? যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। ওর গলা শেষের দিকে কঠিন শোনাল।

এখলাস ভিতরে ভিতরে একটু অবাক হলো। জামিল আসলেই ভয় পেয়েছে। ভীষণ ভয়। ওকে দেখে সহজে ভয় পাবার ছেলে বলে মনে হয় না।

আমি আজ সকাল থেকে জুসও খেতে পারছি না, এখলাস সাহেব, জামিলের গলা ক্লান্ত, ভেঙে পড়া একজন মানুষের গলায় পরিণত হলো। ফলের রস, কোল্ড ড্রিঙ্কস্, যাই খেতে যাই না কেন, ওই অসহ্য গন্ধটা আমার নাকে এসে লাগে। আপনি যদি কিছু না করতে পারেন আমিও বাবার মত পানির পিপাসায় মারা যাব।

.

সেদিন রাতে এখলাস শোবার জন্যে তৈরি হচ্ছে। সে জামিলকে কথা দিয়ে এসেছে কালকেই জামিলের বাড়ি দোয়া পড়ে বন্ধ করে দিয়ে আসবে। সাধারণত এটা করতে পাঁচজন লাগে, তাই এখলাস আগামীকাল ওর দুই সাগরেদকে নিয়ে যাবে।

বিছানায় মশারি খাঁটিয়ে শুয়ে পড়ল। মগবাজারের একটা। ছোট বাসায় থাকে। বিয়ে-থা করেনি, এখানে থাকতে ওর তেমন সমস্যা হয় না। পুরনো বাসা, তাই হাজারো সমস্যা। মাঝে মাঝে ওর শোবার ঘরের লাইট নিজে থেকেই কয়েক ঘণ্টার জন্যে বন্ধ হয়ে যায়, আর বাথরুমের কল থেকে নিরন্তর টিপ টিপ পানি পড়তে থাকে, কিন্তু এখলাস কখনোই এসব নিয়ে বেশি মাথা ঘামায়নি।

এখলাস বেশি রাত জাগে না। আজকেও বিছানায় শুয়ে রাতের শব্দ শুনতে শুনতে ওর চোখ বুজে এল ঘুমে। জানালার বাইরে থেকে একটা নিশাচর পাখির কর্কশ ডাক ভেসে আসছে। দেয়ালে টিকটিকির টিক টিক ডাক। ফ্যানের ছন্দময়, যান্ত্রিক সঙ্গীত।

হঠাৎ ওর চোখ খুলে গেল। কী ব্যাপার? কী যেন মিলছে না। কোথায় যেন কী নেই। বিছানায় উঠে বসে গভীর মনোযোগ দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করল কীসের অভাব অনুভব করছে।

পাঁচ মিনিট কেটে গেল। এখলাসের চোখে কিছুই ধরা পড়ল না। আবার শুতে যাবে তখন বিদ্যুৎচমকের মত বুঝতে পারল কোন্ জিনিসটায় ওর অস্বস্তি হচ্ছে।

বাথরুমের কল থেকে পানি পড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

এখলাস গত দুই বছর ধরে এ বাসায় থাকছে, আর প্রত্যেক রাতে ওর নিদ্রার সঙ্গী ছিল কল থেকে টিপ টিপ পানি পড়ার ওই শব্দটা। কিন্তু আজকে শব্দটা আসছে না।

জামিল না বলেছিল ওর বাসার কলগুলো থেকেও পানি পড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে?

এখলাস বিছানা থেকে নেমে দাঁড়াল। দ্রুত পায়ে হেঁটে গিয়ে বাথরুমের লাইটটা জ্বেলে দিল। কিছুই নেই।

সত্যি বলতে কী, আশাও করেনি যে কিছু দেখবে। কিন্তু রাতের পরিবেশটাই এমন। কল্পনা অতি সাধারণ কোন ঘটনাকেও অলৌকিক রূপ দিতে চায়।

বাথরুমে ঢুকে দেখল কোথাও অস্বাভাবিক কিছু আছে। কিনা। ছাদের এক কোনায় একটা বিশাল, গর্ভবতী মাকড়সা ছাড়া চোখে পড়ার মত আর কিছু নেই। কলটা ছাড়তে পানির একটা ক্ষীণ ধারা পড়তে লাগল। সবই ঠিক আছে। লাইটটা নিভিয়ে বিছানায় ফিরতে যাবে এমন সময় জিনিসটা ওর চোখে পড়ল।

ওর মশারির ভিতর কী যেন বসে আছে।

অন্ধকারে একজন মানুষের আবছা আকৃতি দেখা যাচ্ছে। মানুষটা গুটিসুটি হয়ে বসে আছে, দুই হাঁটু বুকের সাথে জড়িয়ে। কপাল হাঁটু দুটোর ওপর রাখা। অসম্ভব শীর্ণ একজন মানুষ।

এখলাস এক কদম এগিয়ে এল।

মানুষটা নড়ল না। কিন্তু এখলাসের গলা থেকে একটা জান্তব গর্জন বেরিয়ে এল। গলাটা অপার্থিব, ভয়ঙ্কর। অনেকক্ষণ চিৎকার করবার পর মানুষের গলা যেমন ভেঙে ফাসফেঁসে হয়ে যায়, অনেকটা সেরকম।

এখলাস বিড়বিড় করে দরুদ পড়তে শুরু করল।

মটমট করে শব্দ হলো। মানুষটা আস্তে আস্তে মাথা তুলছে। ওর হাড়গুলো যেন অনেক পুরনো, ওর শরীরের ভার আর বহন করতে পারছে না।

এখলাস এবার জোরে জোরে দরুদ পড়তে লাগল। ওর কপালে চিকন ঘাম দেখা দিয়েছে। আস্তে আস্তে বেডরুমের লাইটের সুইচটার দিকে এগোচ্ছিল।

মানুষটার মাথা আস্তে আস্তে এখলাসের দিকে ঘুরল।

দড়াম দড়াম করে প্রচণ্ড জোরে শব্দ হলো দরজায়। একটা গলা ভেসে এল বাইরে থেকে, হুজুর? সব ঠিক আছে। তো?

এখলাসও ঠিক সেই মুহূর্তেই লাইটটা জ্বেলে দিল। কিছুই নেই বিছানায়।

উঁচু গলায় প্রতিবেশীকে বলল, জি, কাদের সাহেব, সব ঠিকই আছে।

.

পরদিন এশার আযানের আগে আগে এখলাস ওর সাগরেদ কলিম আর রাশেদকে নিয়ে জামিলের বাড়িতে হাজির হলো। অল্প কথায় জামিল আর মুরাদকে বুঝিয়ে দিল কী করতে হবে। জামিল বাড়ির কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে আযান দেবে, সে। সময় এখলাস, কলিম, রাশেদ আর মুরাদ বাড়ির চারকোনায় সুরা পড়ে একটা করে পেরেক ঠুকবে। এতে ঘরের মধ্যে যদি কোনও অশুভ প্রভাব থেকেও থাকে, সেটার আর কারও ক্ষতি করবার ক্ষমতা থাকবে না।

গতকাল রাতে কী হয়েছে সেটা এখলাস জামিলকে বলেনি। যদি ছোকরা মনে করে যে হুজুর নিজেই ভয় পাচ্ছে। তা হলে এখলাসের বদলে অন্য কাউকে নিয়ে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। আর তা হলেই এতগুলো টাকা গচ্চা।

এখলাস সবাইকে ওজু করে নিতে বলে নিজেও বাথরুমে ঢুকল। এবং ঢুকেই একবার সাবধানে আশপাশে তাকাল না, কিছু নেই। পানিভরা বালতির পাশে বসে ওজু সেরে নিল।

ড্রয়িংরুমে এসে আরেকবার সবাইকে বুঝিয়ে দিল কী করতে হবে। তারপর একটা হাতুড়ি আর পেরেক হাতে নিয়ে চলে গেল বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে। কলিম, রাশেদ আর মুরাদ বাকি তিন কোণে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। আর জামিল দাঁড়াল ড্রয়িংরুমের মাঝখানে। এটাই বাসার কেন্দ্রবিন্দু।

জামিল শুরু করল: আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর…

এখলাসও মনে মনে সুরা পড়তে লাগল। পেরেকের মাথাটা দেয়ালের সাথে চুঁইয়ে নিজেকে প্রস্তুত করল, যাতে জামিলের আযান শেষ হবার সাথে সাথে পেরেকটা ঠুকে দিতে পারে।

আসসাদু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ…

হঠাৎ এখলাসের কেমন যেন অস্বস্তি লাগতে শুরু করল। ওর গলা শুকিয়ে গেছে। ভয়ে নয়, বরং মনে হচ্ছে অনেকক্ষণ পানি খায়নি।

জামিলের আযান থেমে গেল।

এখলাস হাতুড়ি-পেরেক ফেলে দৌড় দিল ড্রয়িংরুমের দিকে। বাড়িটা এত বড় যে দৌড়ে আসতে আসতেও প্রায় ৩০ সেকেণ্ডের মত লেগে গেল। হাঁপাতে হাঁপাতে এসে পা দিল ড্রয়িংরুমের দরজায়।

আর সাথে সাথে বাড়ির সবগুলো আলো নিভে গেল।

এখলাস দেয়ালে হাতড়ে হাতড়ে এগিয়ে এল ঘরটার মাঝখানে, যেখানে জামিল দাঁড়িয়ে ছিল। সারা ঘর একটা অদ্ভুত, গা-শিউরানো শব্দে ভরে গেছে। একটা জান্তব, ফাসফেঁসে গলার গর্জন, ঠিক যেমন এখলাস, গতকাল রাতে শুনেছিল।

ঘরের মাঝখানে আসতে পায়ে কীসের সাথে যেন ধাক্কা খেল। সাথে সাথে ভয়ে স্থির হয়ে গেল এখলাস। নিচে তাকাবারও সাহস পেল না।

অন্য তিনজনও ততক্ষণে ড্রয়িংরুমে ছুটে এসেছে। তাদের মধ্যে একজনের হাতে একটা টর্চলাইট। সে আলোটা এখলাসের ওপর ফেলল। একমুহূর্তের জন্যে এখলাসের মনে হলো তীব্র আলোতে ওর চোখ অন্ধ হয়ে গেছে। তারপর ওর চোখ চলে গেল মেঝেতে।

যে মানুষটা মেঝেতে শুয়ে আছে তাকে দেখে আর জামিল বলে চেনা যায় না। ওর শরীর শুকিয়ে কঙ্কালসার হয়ে গেছে, গায়ের চামড়া হয়ে গেছে রুক্ষ, খসখসে। ওর ঠোঁট ফেটে রক্ত পড়ছে। কথা বলার চেষ্টা করছে, আর গলা দিয়ে বেরিয়ে আসছে অর্থহীন, ফাসফেঁসে শব্দ। ওর চোখে তীব্র, অসহায় আতঙ্ক।

টর্চ হাতে মানুষটা ডুকরে কেঁদে উঠল। মুরাদ। জামিলচাচা! আপনের কী হইল! ইয়া আল্লাহ!

এখলাস কোনওমতে নিজেকে শান্ত করে আয়াতুল কুরসী পড়তে লাগল। কলিম আর রাশেদও কাঁপা কাঁপা গলায় যোগ দিল ওর সাথে।

জামিল শেষ একবার চিৎকার করে উঠল, তারপর স্থির হয়ে পড়ে রইল মাটিতে।