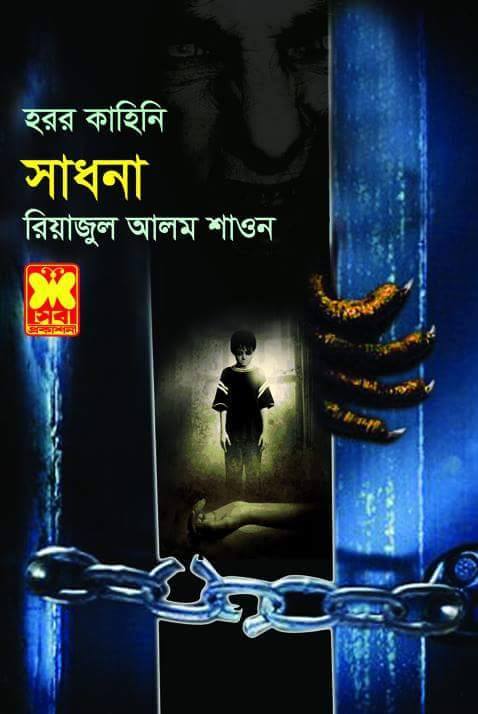

- বইয়ের নামঃ সাধনা

- লেখকের নামঃ রিয়াজুল আলম শাওন

- সিরিজঃ সেবা হরর সিরিজ

- প্রকাশনাঃ সেবা প্রকাশনী বই

- বিভাগসমূহঃ ভূতের গল্প

সাধনা

খান্নাস

এক

‘এই, বড্ড ঠাণ্ডা লাগছে! জানালাটা বন্ধ করে দাও,’ সেজানের দিকে তাকিয়ে বলল রেহানা।

‘ঠাণ্ডা লাগছে! কী বলছ পাগলের মত!’

‘হ্যাঁ, খুব ঠাণ্ডা লাগছে।’

‘গরমে অতিষ্ঠ হয়ে গেলাম। ইলেক্ট্রিসিটি নেই দুই ঘণ্টা। আর তুমি বলছ ঠাণ্ডা লাগছে?’

‘আমার মনে হয় জ্বর আসছে।’

‘কই, দেখি।’ সেজান রেহানার কপালে হাত রাখল। শরীর ঠাণ্ডা। জ্বরের ছিটেফোঁটাও নেই।

‘তোমার তো জ্বর নেই।’

‘তুমি প্লিজ জানালাটা বন্ধ করে দাও।’

বিরক্তমুখে জানালা বন্ধ করল সেজান। সেজান-রেহানার বিয়ে হয়েছে আড়াই মাস হলো। সেজানদের পাশের গ্রামের মেয়ে রেহানা। বয়স এখনও আঠারো হয়নি। দেখতে অস্বাভাবিক সুন্দর। এই জন্য সেজান বিয়ের ব্যাপারে খুব আগ্রহী ছিল। সে একটা কোম্পানিতে মার্কেটিং এগযেকিউটিভ হিসাবে কাজ করে। দেখতেও খুব সুদর্শন নয়। এমন সুন্দর মেয়ে বিয়ে করা তার চিন্তার বাইরে ছিল। তবে বিয়ের পর রেহানার আচরণে খুব বিরক্ত সেজান। আজব এক মেয়েকে বিয়ে করেছে ও। সারাদিন ঘরের জানালা-দরজা বন্ধ করে বসে থাকে। কথায়-কথায় বলে, ঠাণ্ডা লাগছে। রাতের বেলা লাইট জ্বেলে ঘুমাতে যায়। লাইট ছাড়া ঘুমাতে নাকি তার আতঙ্ক লাগে। বিয়ের প্রথম থেকেই সেজান লক্ষ করেছে, শারীরিক সম্পর্কের ব্যাপারগুলোতে আগ্রহী নয় রেহানা। রান্না-বান্নাও ঠিকমত পারে না। সবসময় নিজের মনে থাকতে পছন্দ করে। সেজানের সাথে কথাবার্তাও বিশেষ বলে না। তবে রেহানার একটা ভাল দিক আছে। ও ঝগড়া করতে পারে না। তাই সেজান কোনও রূঢ় কথা বললেও চুপচাপ শোনে রেহানা।

ওরা যে বাড়িতে থাকে, তা শহরের একদম শেষ মাথায়। আশপাশে বেশি বাড়ি-ঘর নেই। বাড়ি ভাড়াও খুব বেশি নয়। এমন একটা বাড়িতে বসবাস করা ভাগ্যের ব্যাপার। কিন্তু রেহানার এই বাড়ি ভাল লাগছে না। সে বারবার সেজানকে বাসা বদলে ফেলার কথা বলছে। পছন্দসই নতুন বাসা খুঁজে পাওয়া কত কঠিন, সে সম্পর্কে রেহানার কোনও ধারণা নেই। তাই সেজান ওর কথা কানে তুলছে না।

হঠাৎ চমকে উঠে রেহানা বলল, ‘জানালায় কেমন একটা শব্দ হলো না?’

‘বাতাসে শব্দ হয়েছে মনে হয়।’

‘ওই যে, আবারও হলো।’

‘আরে, তোমাকে নিয়ে ভারি মুশকিল হলো দেখি। চুপচাপ ঘুমাও।’

‘আমার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।’

‘মানে?’ সেজান দেখতে পেল রেহানা হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছে। দ্রুত জানালা খুলে দিল সে। বাইরের বাতাস ঘরে ঢুকলে হয়তো ওর একটু ভাল লাগবে।

রেহানা চেঁচিয়ে উঠে বলল, ‘তুমি জানালার কাছে যেয়ো না! প্লিজ জানালার কাছে যেয়ো না!’

‘কেন?’

‘ওখানে কেউ দাঁড়িয়ে আছে।’

‘তোমার কি মাথা খারাপ হলো? কে দাঁড়িয়ে থাকবে? আর দোতলায় জানালার ওদিকে দাঁড়ানোর কোনও জায়গা আছে?’

‘আমি জানি, ও আছে।’

‘কে আছে, বলো তো?’

‘না, কেউ না।’

এমন সময় শুরু হলো ঝোড়ো বাতাস। মনে হচ্ছে কেউ যেন প্রচণ্ড আক্রোশে আঘাত করছে জানালায়। কবাট পুরোপুরি খুলে গেল। পুরো ঘর একটু পর-পর কেঁপে উঠতে লাগল। ইলেক্ট্রিসিটি ছাড়াই হঠাৎ ঘুরতে শুরু করল ফ্যানটা। প্রথমে আস্তে-আস্তে, তারপর তুমুল গতিতে। সেজানের মনে হলো, যে-কোনও সময় ভেঙে পড়বে ফ্যানটা। দ্রুত উঠে বসল সেজান। ওকে জড়িয়ে ধরে আছে রেহানা। ওর চোখ বন্ধ। শরীরটা কাঁপছে। রেহানা কাঁপা স্বরে বলল, ‘তুমি উঠো না, প্লিজ উঠো না।’

সেজানেরও কেমন যেন ভয়-ভয় লাগছে।

রেহানা আবার বলল, ‘চোখ বন্ধ করে রাখো। বন্ধ করে রাখো। ভয়…ভয় লাগে…’

সেজান চোখের সামনে তীব্র আলোর এক ঝলকানি দেখল। টায়ার পোড়া গন্ধের মত বিশ্রী গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল ঘরের মধ্যে। ঘরের কোনায় থাকা চেয়ারটা উল্টে পড়ল মেঝেতে। আরও বেড়ে গেল ফ্যানের গতি। ঝোড়ো বাতাসটাও তীব্র থেকে তীব্রতর হলো। উড়ছে টেবিলের উপর রাখা কাগজগুলো। এমন সময় বিকট শব্দ করে মেঝেতে পড়ে গেল ফ্যানটা। ঘরের ভিতর কারা যেন থপথপ করে হাঁটছে। রেহানাকে জড়িয়ে ধরে আছে সেজান। রেহানার মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে ফেনা। এমন সময় চলে এল ইলেক্ট্রিসিটি। স্তিমিত হয়ে এল ঝোড়ো বাতাসটা।

সেজানের গলা শুকিয়ে গেছে। পিপাসায় যেন ফেটে যাচ্ছে বুক। কিন্তু তবুও বিছানা থেকে নামার সাহস হচ্ছে না। রেহানার জ্ঞান নেই। বিছানায় এলিয়ে পড়ে আছে ওর দেহটা। সেজান দেখতে পেল, রক্ত ঝরছে রেহানার নাক দিয়ে। তেমন কোনও বাতাস নেই ঘরে। তবু উড়ছে ওর চুলগুলো। কী করবে বুঝতে পারল না সেজান। এমন সময় ঘরের বাল্বের দিকে চোখ গেল ওর। বাড়তে লাগল বাল্বের উজ্জ্বলতা। একসময় উজ্জ্বলতা যেন সর্বোচ্চ সীমায় পৌছে গেল। ঘুরতে শুরু করেছে মেঝেতে পড়ে থাকা ফ্যানটাও। ফটাস শব্দে ফেটে গেল বাল্বটা। মুহূর্তেই অন্ধকার হয়ে গেল পুরো ঘর। অন্ধকারেই সেজানের মনে হলো আস্তে-আস্তে উপরে উঠছে ফ্যানটা। একসময় ওর মাথার একটু উপরেই স্থির হলো। নড়ারও সাহস পেল না সেজান। ও একচুল নড়লেই ক্ষতবিক্ষত হবে ফ্যানের পাখায়। ওর নিঃশ্বাস যেন আটকে গেছে। কেউ যেন ওকে বোঝাতে চাইছে, চাইলেই তোমাকে মারতে পারি আমি, কিন্তু করুণা করে তোমাকে এখনও বাঁচিয়ে রেখেছি। আবারও আলোর ঝলকানি দেখতে পেল সেজান। কেমন যেন এক ঘোরের মধ্যে চলে গেল ও।

দুই

ভয়াবহ জণ্ডিসে আক্রান্ত হয়েছে আনোয়ার। হাতের তালু, চোখসহ শরীরের বিভিন্ন অংশ গাঢ় হলুদ বর্ণের হয়ে গেছে। ঘণ্টায়-ঘণ্টায় বমি করছে সে। বড় এক ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে ওকে। ওর খালাতো বোন নাদিয়া ওর দেখাশোনা করছে। নাদিয়ার মা নার্গিস জাহানও মেয়ের সাথে থাকছেন মাঝে-মাঝে। নার্গিস জাহান আনোয়ারের মায়ের ছোট বোন। নাদিয়ার যখন জন্ম হলো, তখন থেকে তাঁর মনে প্রবল ইচ্ছা আনোয়ারের সাথে মেয়ের বিয়ে দেবেন। নিজের বোনকে মনের কথাটা জানিয়েছিলেন তিনি। আনোয়ারের মা-ও সানন্দে রাজি ছিলেন। কিন্তু আনোয়ার ক্লাস নাইনে পড়ার সময়ে ওর মা মারা যান। নাদিয়া তখন ক্লাস থ্রির ছাত্রী। বোন মারা যাওয়ার পর নার্গিস জাহানের ইচ্ছাটা গোপনই থেকে যায়।

আনোয়ারের বাবা আর বিয়ে করেননি। তিনি আনোয়ারকে নিজের মত করে বড় হতে দিয়েছেন, একই সাথে দিয়েছেন অবাধ স্বাধীনতা। এ জন্য ছেলেটা কেমন যেন অন্যরকম হয়ে গেছে। ঘর-বাড়ি ছেড়ে প্রায়ই বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। ভূত-প্রেতের সন্ধান করে। মাস্টার্স পাশ করে চাকরির কোনও চেষ্টাও করছে না। চেহারায় একটা পাগলের ভাব চলে এসেছে। তাই নার্গিস জাহান এখন আর আনোয়ারের সাথে মেয়ের বিয়ে দিতে তেমন আগ্রহী নন। তবে আনোয়ারের প্রতি তিনি আগের মতই প্রবল মমতা বোধ করেন। সপ্তাহে একদিন আনোয়ারকে না দেখে তিনি থাকতে পারেন না। তিনি যখন আনোয়ারের বাবার কাছে শুনলেন আনোয়ার ক্লিনিকে ভর্তি হয়ে আছে, কেঁপে উঠেছে তাঁর বুকটা। মেয়েকে নিয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ ক্লিনিকে ছুটে এসেছেন। তাঁর মেয়ে নাদিয়া আনোয়ারের সেবা- যত্নের জন্য কষ্টের চূড়ান্ত করছে। নার্গিস জাহানের মনে সন্দেহ জেগেছে যে, নাদিয়ার হয়তো আনোয়ারের প্রতি এক ধরনের দুর্বলতা রয়েছে। এই বয়সে মেয়েরা ভুল মানুষকে পছন্দ করে বসে।

আনোয়ার চোখ মেলে তাকাল। রহস্যের সন্ধানে সারা দেশ ঘুরে বেড়ায় সে। বিষয়টা ধীরে-ধীরে পরিণত হয়েছে তীব্র নেশাতে। রাঙামাটির এবারের ট্যুরটা কঠিন ছিল ওর জন্য। খাওয়া-দাওয়া, ঘুমের ঠিক ছিল না। মাথার উপর ছিল কড়া রোদ। হেপাটাইটিস ভাইরাসটা শরীরে হয়তো অনেকদিন ধরেই বাসা বেঁধে ছিল। এবার সে তার চূড়ান্ত রূপ দেখাল।

আনোয়ারের সামনে সব কেমন যেন হলুদ হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে, সে যেন হলুদ সর্ষে খেতের মধ্য দিয়ে হাঁটছে। বহুদূরে একটা মেয়েকে দেখতে পেল সে। মেয়েটার পরনে সবুজ শাড়ি। হলুদের মধ্যে সবুজটা দেখতে ভালই লাগছে।

মেয়েটা হঠাৎ বলল, ‘আনোয়ার ভাইয়া, আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন?’

আনোয়ার হাসার চেষ্টা করল। ‘হ্যাঁ।’

‘বলুন তো আমি কে?’

‘তুমি কেয়া।’

‘ভুল বললেন। আমি কেয়া নই। নাদিয়া। আপনার খালাতো বোন।’

‘ও। হ্যাঁ, তুমি নাদিয়া। চিনতে পেরেছি।’

‘বলুন তো আমি কী পড়ছি?’

‘তুমি এবার এস.এস.সি. দিয়েছ।’

‘না। আমি এবার অনার্স সেকেণ্ড ইয়ারে। আচ্ছা থাক, আপনার আর কথা বলার দরকার নেই। আপনি চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকুন। আমি আপনার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।’

‘ছোটবেলায় আমি তোমার একটা পুতুল ভেঙে ফেলেছিলাম। তুমি খুব কেঁদেছিলে।’

‘সে তো অনেক আগের কথা।’

‘শাড়িতে তোমাকে সুন্দর লাগছে।’

‘আনোয়ার ভাই, প্লিজ, আর কথা বলবেন না। আমি শাড়ি পরিনি। সালোয়ার-কামিজ পরে আছি।’

একটু পর ডাক্তার দেখতে এল আনোয়ারকে।

ডাক্তারদের চোখ-মুখ সাধারণত অনুভূতিশূন্য হয়। কিন্তু এই ডাক্তারের চেহারা তেমন নয়।

ডাক্তার নাদিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘রোগীর তো নিজেকে নিয়ে কোনও চিন্তা আছে বলে মনে হয় না। লিভারের কণ্ডিশন খুব খারাপ।’

নাদিয়া থতমত খেয়ে বলল, ‘কী বলছেন এসব?’

ডাক্তার আনোয়ারের ফাইলটা দেখতে-দেখতে বলল, ‘এখন থেকে খুব নিয়ম মেনে চলতে হবে। খাবার-দাবার, চলাফেরায় খুব সচেতন থাকতে হবে। পাঁচ দিন আগে যখন আনোয়ার সাহেবকে ক্লিনিকে ভর্তি করা হলো, আমরা তো তাঁকে নিয়ে বেশ ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম। এখন অবস্থা কিছুটা উন্নতির দিকে।’

নাদিয়ার ভয়ার্ত চোখ একটু স্বাভাবিক হয়ে এল।

ডাক্তার আবার বলল, ‘নিয়ম মেনে না চললে এই জণ্ডিস বারবার ফিরে আসবে। এরপর হয়তো আমাদের কিছু করার থাকবে না। এমনকী লিভার সিরোসিস বা লিভার ক্যান্সার পর্যন্ত হতে পারে।’

আনোয়ার মন দিয়ে ডাক্তারের কথা শুনছিল। লোকটার কথার মধ্যে কোথায় যেন একটু মায়ার ছোঁয়া আছে। সে চোখ মেলে বলল, ‘ডাক্তার সাহেব, আমার কিছু হবে না।

ডাক্তার ধমক দিয়ে বলল, ‘আপনি চুপ করুন। আর একটু হলে তো মরতে বসেছিলেন। শরীরের যত্ন নিতে শিখুন।’

আনোয়ার হাসার চেষ্টা করল।

ডাক্তার বলল, ‘আপনি কী করেন, জানতে পারি?’

‘আমি আসলে বেকার। দেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়িয়ে সময় কাটাই।’

‘পর্যটক?’

নাদিয়া বলল, ‘আনোয়ার ভাই রহস্য, ভূত-প্রেত এসবের সন্ধানে ঘুরে বেড়ান। বিভিন্ন ধরনের মন্ত্র, দোয়া-দরূদ তাঁর মুখস্থ।’

ডাক্তার চোখ কপালে তুলে বলল, ‘বলেন কী? …আচ্ছা, আনোয়ার সাহেব, ভূত বলে সত্যি কিছু আছে? আপনি কি কখনও দেখেছেন?’

আনোয়ার আবার হাসল। বুঝিয়ে দিল তার উত্তর দেয়ার ইচ্ছা নেই।

‘শুনুন, আনোয়ার সাহেব, ভূতের পিছনে ছোটা বাদ দিয়ে একটা চাকরি করুন। একটা ভাল মেয়েকে বিয়ে করুন। আবার অনিয়ম করলে কিন্তু আপনি মারা যাবেন। কে জানে, হয়তো ভূতই হয়ে যাবেন। হা-হা-হা!’

এই লোকের হাসিটা প্রাণখোলা। ডাক্তারের এমন প্রাণখোলা হাসি দেখলে অর্ধেক সুস্থ হয়ে যায় রোগী।

ডাক্তার চলে যাওয়ার পর আনোয়ারকে স্যুপ খাইয়ে দিতে শুরু করল নাদিয়া।

আনোয়ার লজ্জিত গলায় বলল, ‘আর দিয়ো না। বমি আসছে। শেষে হয়তো দেখা গেল তোমার গায়ে বমি করে দিয়েছি।

নাদিয়া বলল, ‘গত পাঁচ দিনে আপনি আটবার আমার গায়ে বমি করেছেন। আরও একবার করলে সমস্যা নেই।’

আনোয়ার অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। ডাক্তার সাহেবের কথা হঠাৎ ওর মাথায় চেপে বসল। নাদিয়ার মত এক মেয়েকে বিয়ে করলে মন্দ হয় না।

তিন

সেজান পাশের ফ্ল্যাটের রহমত আলীর ঘরে বসে আছে। চোখ-মুখ শুকনো। বুকের ভিতরটা কোনও কারণ ছাড়াই টিপ-টিপ করছে। মাথার চাপা ব্যথাটা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

সেজানকে দেখে রহমত আলী বলল, ‘কী, সেজান সাহেব, কেমন আছেন?’ তার কথা বলার ভঙ্গিতে আন্তরিকতা টের পাওয়া যায়। মধ্যবয়স্ক রহমত আলীর মুখ সদা হাস্যময়। সেই মুখে রাগ বা দুঃখের ছাপ সহজে ফুটে ওঠে না। মুখের বিশ্রী বসন্তের দাগ আর অস্বাভাবিক ছোট চোখ ধূর্ত ভাব নিয়ে এসেছে তার চেহারায়। তার দিকে বেশি সময় তাকিয়ে থাকলে সেজানের কেমন যেন অস্বস্তি হতে থাকে।

সেজান রহমত আলীর দিকে না তাকিয়ে উত্তর দিল, ‘জী, ভাল আছি।’

‘মুখ দেখে তো মনে হচ্ছে না, খুব ভাল আছেন।’ সবকিছু বুঝে ফেলেছেন এমনভাবে কথাগুলো বলল রহমত আলী।

‘আসলে একটা কথা জানার জন্য আপনার কাছে এসেছিলাম।’

‘বলুন।’

‘ইয়ে, মানে কাল রাতে আমাদের ইলেক্ট্রিসিটি লাইনে কিছু সমস্যা হয়েছিল। বাল্ব ফেটে গেছে। ফ্যানটা নীচে ভেঙে পড়েছে।’

‘বলেন কী! কালকে রাতে অবশ্য ভোল্টেজ আপ-ডাউন করেছে অনেকবার। আমাদের এই বাড়িতে কারেন্টের লাইনে বেশ সমস্যা আছে।’

‘কাল রাতে হঠাৎ ঝড় শুরু হলো, তখন…

সেজানকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করে বসল রহমত আলী, ‘আজব কথা! ঝড় আবার কখন হলো?’

‘না-না, ঠিক ঝড় না, ঝোড়ো বাতাস।’ নিজেকে সামলে নিয়ে কথাটা ঘুরিয়ে নিল সেজান।

‘ঝোড়ো বাতাস হয়েছে নাকি? টের পাইনি তো!’

‘আচ্ছা, আমি উঠি।’ চোখে-মুখে অনিশ্চয়তার ভাব নিয়ে উঠে পড়ল সেজান।

‘আরে, বসুন। চা খেয়ে যান। আপনার ভাবী অবশ্য ছেলেমেয়ে নিয়ে কয়েকদিনের জন্য বাপের বাড়িতে গেছে। তাই আমাকেই চা বানাতে হবে।’

‘চা খাব না।’

‘বুঝতে পেরেছি। নতুন বিয়ে তো। ভাবীকে অল্প সময় না দেখলেই অস্থির লাগে, না?’ চোখ দিয়ে অশ্লীল এক ইঙ্গিত করল রহমত আলী।

‘না। বাসায় যাব না। অফিসে যেতে হবে।’

‘আরে, মিয়া, শুধু অফিস-অফিস করেন কেন! আসল অফিস তো বাড়িতেই। বউয়ের সাথে গুর মত সবসময় আটকে থাকবেন। হা-হা-হা!’ একতরফা হাসিটা বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলল।

সেজান উঠে দাঁড়াল। অফিসের দেরি হয়ে যাচ্ছে তার।

.

রেহানা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। গতরাতের কথা কিছু মনে করতে পারছে না শুধু চাপা আতঙ্ক চেপে আছে তার বুকে। সকালে মিস্ত্রি ডেকে এনে ফ্যান লাগিয়েছে সেজান। নতুন বাল্বও লাগানো হয়েছে। যদি ফ্যানটা তাদের মাথার উপর ভেঙে পড়ত, তা হলে কী ভয়ঙ্কর কাণ্ডই না ঘটত। কেন এমন হচ্ছে, কিছুটা আন্দাজ করতে পারছে রেহানা। ডায়রিতে সে তার জীবনের কিছু অন্যরকম ঘটনা লিখে রেখেছে। প্রায়ই ইচ্ছা হয় কেউ ডায়রিটা পড়ুক। রক্ষা করুক তাকে বিপদ থেকে। সেজানকেও বারবার কথাগুলো বলতে ইচ্ছে হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বলা হয়নি। নিজের জীবনে ওকে জড়িয়ে মস্ত বিপদের মধ্যে পড়ে গেছে বেচারা।

বারান্দা থেকে ফিরে গোসল করতে বাথরুমে ঢুকল রেহানা। পানির স্পর্শটা খুব ভাল লাগল। গ্রামে থাকতে ছোটবেলায় প্রায়ই নদীতে সাঁতার কাটত। বাথরুমে চোখ বন্ধ করে সেই মজার দৃশ্যটা দেখতে চেষ্টা করল রেহানা। সে যেন ঢাকা শহরের বদ্ধ কোনও বাথরুমে নয়, বরং গ্রামের সেই নদীতে আছে।

ডোরবেল বেজে উঠল। একবার নয়, দু’বার নয়, পরপর তিনবার। রেহানা ভেজা কাপড় ছেড়ে শুকনো পোশাক পরল। শরীরে ওড়না জড়ানোর বা চুলগুলো ভাল করে মোছার সময় পেল না। আবারও তিনবার বেজে উঠল ডোরবেল। দরজাটা অল্প একটু ফাঁক করে গলাটা বের করে বলল রেহানা, ‘কে?’

রহমত আলীকে দেখা গেল। হাসিমুখে সে রেহানার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘ভাবী, আমি। দরজাটা খুলুন। আপনার ভাবী আমাকে পাঠিয়েছে। আপনার সাথে একটু দরকার আছে।’

রেহানা দরজা খুলবে কি না এক মুহূর্ত ভাবল। এরপর দরজা খুলে দিল। রহমত সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘আপনি সোফাতে বসুন। আমি আসছি।’

‘ভাবী, একটু পরে যান। আমি বেশি সময় নেব না।’ রেহানার পুরো শরীরে ঘুরতে থাকে রহমত আলীর দৃষ্টি।

ভেজা চুল। এলোমেলো পোশাক। ফর্সা দেহ। উচ্ছল যৌবন।

নিজেকে যেন ধরে রাখতে পারল না রহমত আলী। ইচ্ছা করছে ঝাঁপিয়ে পড়তে মেয়েটার উপর। রহমত আলী বুঝে-শুনেই এই সময়ে এসেছে। সেজান বাসায় নেই। আর পাশাপাশি ফ্ল্যাট হওয়াতে কেউ গোসল করতে ঢুকলেই পাওয়া যায় পানির শব্দ। রহমত কান পেতে ছিল কখন বাথরুমে ঢুকবে রেহানা। অল্পবয়সী এই মেয়েটাকে গোসলের পরে দেখার দারুণ ইচ্ছা ছিল তার।

‘বলুন, কী বলবেন,’ মেঝের দিকে তাকিয়ে বলল রেহানা।

‘কালকে রাতে আপনাদের ফ্যান ভেঙে পড়েছে শুনলাম। বাল্বও নাকি ফেটে গেছে। আপনি ঠিক আছেন কি না তা-ই দেখতে এলাম।’ কথা বলতে-বলতে উঠে দাঁড়াল রহমত আলী।

রহমত আলীর দিকে তাকাল রেহানা। আস্তে-আস্তে ওর দিকে এগিয়ে আসছে রহমত আলী। সড়াৎ শব্দে টেনে নিল সে জিভের লালা। ‘ভাবী, আপনার তো এখন আনন্দের সময়। মজা আর উপভোগের সময়। আপনার জামাটা মনে হয় একটু টাইট হয়ে গেছে, না?’

রেহানা চমকে উঠল।

রহমত এখন তার আরও কাছে।

ভয়ে মুখ সাদা হয়ে গেল রেহানার। বলল, ‘আপনি আর কাছে আসবেন না।’

‘ভাবী, মনটা বড় করতে শিখুন। জীবনকে উপভোগ করতে শিখুন। আমার কিন্তু টাকার অভাব নেই।’

‘আর কাছে আসবেন না!’

তবু এগিয়ে যেতে লাগল রহমত। রেহানা মেয়েটাকে আজ সে কিছুতেই ছাড়বে না।

এমন সময় অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটল। টায়ার পোড়া গন্ধে পুরো ঘর ভরে উঠল। কেউ যেন মুহূর্তেই শূন্যে তুলে নিল রহমতকে। এরপর ছুঁড়ে দিল দেয়ালের দিকে। প্রচণ্ড আঘাত লাগল রহমতের কাঁধে, পিঠে এবং কোমরে। ঘরে কী ঘটল বুঝতে পারল না রহমত। কোনওমতে উঠে দাঁড়াল। রেহানার শরীর সোফার উপর এলিয়ে পড়ে আছে। মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে ফেনা। মনে হচ্ছে জ্ঞান নেই। প্রচণ্ড ব্যথা অগ্রাহ্য করে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল রহমত আলী। পুরো পৃথিবীটা দুলছে তার চোখের সামনে। সে বের হওয়ার সাথে-সাথে কেউ ধড়াম করে বন্ধ করে দিল রেহানাদের দরজাটা।

চার

দশ দিনের মাথায় ক্লিনিক থেকে রিলিজ করে দেয়া হলো আনোয়ারকে। এখন অনেকটাই সুস্থ সে। তবে আগামী এক মাস বাইরে বের হওয়া তার জন্য নিষেধ। এ ছাড়া, মশলা জাতীয় খাবার আপাতত হারাম। নিয়মিত পানি ফুটিয়ে খাওয়ারও পরামর্শ দিয়েছে ডাক্তার।

নার্গিস জাহান আনোয়ারকে নিয়ে এসেছেন নিজ বাসায়। আনোয়ারের বাবা প্রথমে রাজি হতে চাইছিলেন না। কিন্তু আনোয়ারের এখন দরকার পূর্ণ যত্ন। আর নিজ বাড়িতে সেবা করার মত কেউ নেই। এই যুক্তির কাছে আনোয়ারের বাবা পরাজিত হয়েছেন। তিনি ব্যবসার কাজে সবসময় ব্যস্ত থাকেন। মাসের মধ্যে একবার তাঁকে দেশের বাইরেও যেতে হয়। তাই নার্গিস জাহানের কাছেই ছেলেকে ছেড়ে দিয়ে কিছুটা নিশ্চিন্ত বোধ করছেন তিনি। প্রতিদিন একবার এসে দেখে যান ছেলেকে।

নাদিয়ার শরীরের উপর দিয়ে এই কয়েকদিন অনেক ধকল গেছে। এখন আনোয়ারের অবস্থা অনেক ভাল। তার দায়িত্ব অনেক কমেছে। তাই অনেকদিন পর সে দশ ঘণ্টার টানা ঘুম দিল। জেগে উঠে দ্রুত ফ্রেশ হয়ে নিল। আজ দোতলার রেহানার কাছে যাওয়ার ইচ্ছা তার। মেয়েটাকে ওর খুব পছন্দ। কী সাধাসিধে মিষ্টি মেয়ে। সেজান এবং রেহানা এই বাসায় এসেছে দুই মাস হলো। দুই মাসেই রেহানার সাথে চমৎকার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে নাদিয়ার। দোতলার অন্য ফ্ল্যাটের রহমত সাহেব নাকি অসুস্থ। তাঁকেও দেখতে যাওয়া উচিত। তাঁর নাকি সমস্যা হয়েছে মেরুদণ্ডের হাড়ে। তিনি এখন মোটামুটি শয্যাশায়ী। তাঁর স্ত্রী মোরশেদা গতকাল কাঁদতে-কাঁদতে নাদিয়াকে বলেছে, ‘কী যে হলো মানুষটার! আমি বাচ্চাদের নিয়ে একটু বাপের বাড়ি গিয়েছিলাম। এর মধ্যে একদিন উনি বাথরুমে পড়ে যান। কাঁধ, পিঠ এবং কোমরে খুব আঘাত পেয়েছেন। ডাক্তার বলল, মেরুদণ্ডে নাকি সমস্যা। এখন পুরো শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা। বিছানা থেকে ঠিকমত উঠতেও পারেন না।’

.

রেহানাদের বাসার দরজার সামনে এসে দাঁড়াল নাদিয়া।

দরজা খুলতে অনেক দেরি হলো রেহানার। আজকাল দরজা খুলতে কেমন যেন আতঙ্ক লাগে। সেদিন রহমত আলী বাসায় আসার পর যেসব ঘটনা ঘটেছিল, কাউকে সেসব বলেনি। সেজানকেও না।

রেহানার দিকে তাকিয়ে নাদিয়া বলল, ‘এই, কী হয়েছে তোমার? শরীর খারাপ নাকি?’

‘না, আপা। শরীর খারাপ না।’

‘ভাল কোনও সুসংবাদ আছে নাকি?’

রেহানা লজ্জা পেল। বলল, ‘কী যে বলেন, আপা। এত তাড়াতাড়ি না।’

‘থাক-থাক, আর লজ্জা পেতে হবে না। তুমি তো এই কয়েকদিনে অনেক শুকিয়ে গেছ। কোনও বিষয় নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেছ নাকি?’

‘তেমন কিছু না, আপা।’ কথা বলার সময় হতাশাটা লুকাতে পারল না রেহানা।

‘বুঝতে পারছি তোমার একান্ত ব্যক্তিগত কোনও বিষয়। আমি অন্যের গোপন কথা শুনতে চাই না। তবে কোনও বিষয়ে সাহায্য লাগলে আমাকে বলবে। আমি ভাল পরামর্শ দিতে পারি।’

‘জী, আপা, অবশ্যই বলব,’ শুষ্ক গলায় বলল রেহানা।

রেহানার সাথে বেশ কিছুক্ষণ গল্প করে চলে এল নাদিয়া। বুঝতে পেরেছে, রেহানা কোনও সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। বাচ্চা মেয়ে। কিন্তু এত অল্প বয়সেই সংসারের দায়িত্ব কাঁধে নিতে হয়েছে। কে জানে, হয়তো স্বামীর সাথে মানিয়ে চলতে পারছে না।

.

নাদিয়া চলে যাওয়ার পর ভয়ের ভাবটা ফিরল রেহানার। সেজান কখন যে বাসায় আসবে! ওকে নিয়ে খুব বিপদে পড়েছে মানুষটা। প্রায়ই আজব সব ব্যাপার ঘটছে ঘরে। সেদিন সেজান নিজ থেকেই বলল, ‘বাসাটা ভাল না। ভাবছি নতুন বাসায় উঠব।’

রেহানা সম্মতিসূচক মাথা নেড়েছে। সে মুখ ফুটে বলতে পারেনি যে, বাসা বদলালেও কাজ হবে না কোনও। হয়তো একমাত্র রেহানার মৃত্যুই সব ঠিক করতে পারে। আচ্ছা, নাদিয়া আপাকে কি সব বলা যায়? আপাকে দেখলে কেমন যেন একটু ভরসা হয়। আর আপা সাহায্য করতে পারুক বা না পারুক, সব জানলে হয়তো ওর পাশে থাকবেন। নাকি আপার আবার কোনও বিপদ হবে?

রেহানা ঠিক করল, ওর ডায়রিটা দিয়ে আসবে আপাকে। ওটা পড়লেই ওর সমস্যা সম্পর্কে জানা যাবে।

পাঁচ

নাদিয়ার রুমে বসে আছে রেহানা।

ওকে একগাদা খাবার খেতে দিয়েছে নাদিয়া। খুব মজা করে আপেল খাচ্ছে রেহানা। দৃশ্যটা দেখতে ভাল লাগছে নাদিয়ার।

ওর দিকে তাকিয়ে রেহানা বলল, ‘আপা, আমি আসলে অনেক বড় বিপদে আছি। কেন জানি আপনাকে সব বলতে ইচ্ছা করছে।’

‘অবশ্যই বলবে। আমি মন দিয়ে তোমার কথা শুনব।’

‘মুখে বলব না, আপা। আমার এই ডায়রিটা পড়ুন। আমার সমস্যাটা এই ডায়রিতে লিখে রেখেছি।’

এমন সময় ঘরে ঢুকল আনোয়ার। তাকে দেখে কিছুটা বিব্রত হলো রেহানা। ভালভাবে শরীরে জড়িয়ে নিল ওড়নাটা। আজকাল পুরুষ মানুষ দেখলেই কেমন যেন অস্বস্তি লাগে।

নাদিয়া বলল, ‘রেহানা, উনি আনোয়ার ভাই। আমার খালাতো ভাই। তাঁকে এত লজ্জার কিছু নেই। আর, আনোয়ার ভাই, ও রেহানা। দোতলায় থাকে।’

রেহানার দিকে তাকিয়ে হাসল আনোয়ার। তারপর বলল, ‘নাদিয়া, তোমরা কথা বলো। আমি ছাদে যাচ্ছি।’

‘আচ্ছা, আনোয়ার ভাই।’

কিছুক্ষণ পর চলে গেল রেহানা।

রেহানার ডায়রি পড়তে শুরু করল নাদিয়া।

আমার নাম রেবেকা আক্তার রেহানা। ছোটবেলা থেকেই রূপগঞ্জ গ্রামে আমি পরিচিত মুখ। কারণ, আমার নানারকম দুষ্টুমিতে সবাই অতিষ্ঠ ছিল। আমার জন্মের কয়েক মাস আগে বাবা মারা যায়। আর যখন আমার বয়স তিন বছর, তখন আমার মা-ও মারা যায়। মা-বাবা মারা যাওয়ার পর আমার দায়িত্ব গ্রহণ করেন আমার বড় মামা-মামী। এমন মামা-মামী পাওয়ার ভাগ্য খুব কম মানুষেরই হয়। মামার দুই ছেলে-মেয়ে। লায়লা আর কবির। আমার সবসময় মনে হত, মামা-মামী নিজ সন্তানের চেয়েও আমাকে বেশি ভালবাসতেন।

মামার একমাত্র মেয়ে লায়লা ছিল আমারই বয়সী। তাই আমার প্রতিটা দুষ্টুমিতে আমার সঙ্গী হত। বিভিন্ন গাছের ফল চুরি, শীতকালে খেজুরের রস চুরি, সমবয়সী ছেলে-মেয়েদের সাথে মারামারি ছিল আমাদের নিত্যদিনের কাজ। আমি পড়াশোনায় বেশ ভাল ছিলাম। ক্লাস ফাইভে বৃত্তি পেয়েছিলাম। কিন্তু স্কুলেও আমার দুষ্টুমিতে সবাই অতিষ্ঠ ছিল। নানা কারণে প্রতিদিন লোকে মামা-মামীর কাছে নালিশ নিয়ে আসত। কিন্তু মামা-মামী আমাকে কখনও বকতেন না। তাঁদের অতিরিক্ত আদর পেয়ে আমি যেন আস্ত একটা বাঁদর হয়ে উঠলাম।

আমি তখন ক্লাস সেভেনে পড়ি। আমি আর লায়লা ঠিক করলাম সোবহান কাকাদের খেজুর গাছের রস চুরি করব। কিন্তু ওই সময় আমি বড় হচ্ছি, আগের মত বাচ্চা নেই। তাই যখন-তখন বাসা থেকে বের হওয়া আমার জন্য নিষেধ ছিল। বুঝতে পারলাম, কাজটা করতে হবে অতি গোপনে। তা ছাড়া, সোবহান কাকা ছিলেন বদরাগী ধরনের মানুষ। তিনি আমাদের ধরতে পারলে কপালে দুঃখ আছে।

রাত দশটায় লায়লার আর আমার বের হওয়ার কথা। কিন্তু ওই সময় হঠাৎ লায়লা বলল, ওর ভয় লাগছে। ও আজ যাবে না। আমাকেও যেতে নিষেধ করল।

আমি বুঝতে পারলাম, ওর ঘুম পাচ্ছে। তাই অজুহাত দিচ্ছে। আমি রাগত গলায় বললাম, ‘তুই না গেলে আমি কিন্তু একাই যাব।’

লায়লা হাই তুলতে-তুলতে বলল, ‘সাহস থাকলে একা যা।’

লায়লা জানে রাতে একা রস চুরি করার মত দুঃসাহস আমার হবে না। কিন্তু আমার জেদ চেপে গেল। তাই একা-একাই বেরিয়ে পড়লাম। অন্ধকার রাত। পোকা-মাকড় শব্দ করছে একটানা। আমি বারবার চমকে উঠছি আর পিছনে তাকাচ্ছি। বারবার মনে হচ্ছে কেউ যেন আমার পিছনে-পিছনে আসছে।

সোবহান কাকাদের অনেকগুলো খেজুর গাছ। আমি খুব ভাল গাছে চড়তে পারি। রস খাওয়ার ইচ্ছা তেমন একটা ছিল না। কিন্তু রস চুরি করে লায়লাকে বীরত্ব দেখানোর ইচ্ছাটা পেয়ে বসেছিল।

আমি একটা গাছে উঠতে শুরু করলাম। উঁচু গাছ। উঠতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। কিছুদূর ওঠার পর আমার মনে হলো, আশপাশের পরিবেশ হঠাৎ অস্বাভাবিক রকম শান্ত হয়ে গেল। নীচে নেমে যাব কি না ভাবছিলাম, কিন্তু একটু অপেক্ষা করে আবার উপরে উঠতে শুরু করলাম। এমন সময় হঠাৎই দেখতে পেলাম, আমার ঠিক মাথার উপরে একজন মানুষ। সে উল্টোভাবে গাছে ঝুলে আছে। তার গায়ে কোনও কাপড় ছিল না। দেখলাম তার সারা শরীরে অসংখ্য ছোট-ছোট গর্ত। সেই গর্তে সাদা-সাদা পোকা ঘুরে বেড়াচ্ছে। মনে হচ্ছে পোকাগুলো যেন লোকটার শরীরে বাসা বানিয়ে নিয়েছে। তার চোখ নেই। চোখের কোটরও পোকায় পরিপূর্ণ। লোকটা আমার দিকে তাকিয়ে বিশ্রীভাবে হাসল। মুখের মধ্যেও পোকা ভর্তি অনেকগুলো ছোট-ছোট গর্ত দেখতে পেলাম। লোকটা হিসহিসে গলায় বলল, ‘রস খাবা?

আমি মৃগী রোগীর মত কাঁপতে লাগলাম। একসময় বুঝতে পারলাম, নীচে পড়ে যাচ্ছি। কয়েক মুহূর্তেই নীচে পড়ে জ্ঞান হারালাম। শব্দ আর চিৎকার শুনে সোবহান কাকাদের ঘর থেকে অনেকেই বের হলো। তারা আমাকে মামার বাসায় নিয়ে গেল। বেশ উপর থেকে পড়ার পরেও আমার শরীরে আঘাত খুব বেশি লাগেনি।

মাথায় পানি ঢালা হলো। একসময় আমার জ্ঞান ফিরল। কিন্তু সেটা পূর্ণ জ্ঞান ফেরা নয়। ধীরে-ধীরে একটা ঘোরের মধ্যে চলে গেলাম। আশপাশের সবকিছু কেমন যেন ছায়া-ছায়া মনে হচ্ছিল।

প্রচণ্ড জ্বর এল আমার। যাকে বলে আকাশ-পাতাল জ্বর। মামা-মামী গ্রামের ডাক্তার-কবিরাজ কোনোটাই বাদ রাখলেন না। কিন্তু আমার জ্বর কমল না। আমাকে শহরের হাসপাতালেও নেয়া হলো। সেখানে অনেক পরীক্ষা করেও ডাক্তাররা কোনও রোগ খুঁজে পেলেন না। তিন দিন পর আমাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেয়া হলো। এর মধ্যে আমি অনেকবারই ওই লোকটাকে দেখতে পেয়েছি। এমনকী তার শরীরের পোকাগুলোও স্পষ্ট দেখেছি। লোকটাকে দেখলেই আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। আর জ্ঞান হারালেই আমার মুখ দিয়ে বেরোতে থাকে ফেনা।

হাসপাতাল থেকে ফেরার পর অনেকেই বলল, আমার উপর নাকি জিনের আছর হয়েছে। আমাকে তাই লোকমান ফকিরের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো। লোকমান ফকির সুফি ধরনের মানুষ। সারাদিন ইবাদত-বন্দেগির মধ্যে থাকেন। সবাই তাঁকে পবিত্র মানুষ মনে করে। তিনি নাকি মানুষের চোখ দেখে অনেক কিছু বলে দিতে পারেন। আমাদের গ্রামসহ আশপাশের অনেক গ্রামে তাঁর বিশেষ পরিচিতি ছিল। তাঁর নাকি জিন সাধনাও আছে।

আশপাশের পাঁচ-দশ গ্রামে কাউকে জিনে ধরলে একমাত্র ভরসা লোকমান ফকির। তিনি কোরআনে হাফেজ। কিন্তু নামের প্রথমে কখনও হাফেজ টাইটেল ব্যবহার করেন না। তাঁর তিন কুলে কেউ নেই। অল্প বয়সে বিয়ে করেছিলেন। সেই স্ত্রী বিয়ের এক বছরের মাথায় কলেরায় মারা যায়। এরপর আর বিয়ে করেননি। বাড়িতে একা-একাই থাকেন। তাঁর বাড়ি নিয়ে গ্রামে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। খুব দরকার না পড়লে কেউ ওই বাড়িতে যেতে চায় না।

লোকমান ফকির কোনও শারীরিক অসুস্থতার চিকিৎসা করেন না। শুধুমাত্র জিনে ধরা রোগীদেরই চিকিৎসা করেন। এর বিনিময়ে অল্পবিস্তর হাদিয়াও গ্রহণ করেন। তবে কেউ কিছু না দিলে কখনও আপত্তি করেন না।

আমাকে দেখলেন লোকমান ফকির। দেখে তাঁর মুখ কালো হয়ে গেল। আমার কপালে হাত রাখলেন। মুখে বিষাদের ছায়া পড়ল।

মামার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘মেয়েটার ভাগ্য খুব খারাপ। মনে হচ্ছে ওকে বাঁচানো কঠিন হবে।’

মামা কাঁদো-কাঁদো মুখে বললেন, ‘এসব কী বলছেন?’

‘খারাপ এক জিনের কবলে পড়েছে মেয়েটা। জিনটা মুক্তি দিতে না চাইলে মেয়েটা বাঁচবে না।’

মামা হাত জোড় করে বললেন, ‘আপনি ওকে বাঁচান, হুজুর!’

‘বাঁচানোর মালিক আল্লাহ্ পাক। তবে আমি চেষ্টা করব। জিনটার সাথে কথা বলতে হবে।‘

‘বলুন, হুজুর, কথা বলুন।‘

‘হাবভাবে মনে হচ্ছে, ওর কাছে সবসময় থাকে না জিনটা। মাঝে-মাঝে আসে। তবে আমি এই মুহূর্তেই তাকে ডেকে আনার চেষ্টা করব।’

‘হুজুর, আপনি বললেন, জিনটা সবসময় রেহানার সাথে থাকে না। তা হলে সবসময় এত অসুস্থ হয়ে আছে কেন, হুজুর?’

‘এই খারাপ জিনের নানাবিধ ক্ষমতা আছে। প্রথম দিনেই ও রেহানার উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। ওর সেই খারাপ শক্তির প্রভাবে শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে মেয়েটা। আমার ধারণা জিনটা কিছু চায়। সেটা পেলে হয়তো ওকে ছেড়ে দেবে। আমি একটু কথা বলার চেষ্টা করতে চাই। মেয়েটাকে রেখে আপনারা চলে যান।‘

‘আমরা বাইরে অপেক্ষা করি।’

‘না, আপনারা বাড়িতে যান।‘

মামাসহ আরও বেশ কয়েকজন লোকমান ফকিরের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

লোকমান ফকির চোখ বন্ধ করলেন। এরপর জোরে জোরে দোয়া-দরূদ পড়তে শুরু করলেন। একসময় এল জিনটা। তখন আমি পুরোপুরি অজ্ঞান হয়ে গেলাম। মুখ দিয়ে বেরোতে লাগল ফেনা। জিনের সাথে লোকমান ফকিরের বেশ কিছু কথা হলো।

জিন প্রথমে এসে লোকমান ফকিরকে সালাম দিল

লোকমান ফকির সালামের উত্তর দিলেন।

লোকমান ফকির বললেন, ‘তুই কে?’

‘আমি খান্নাস।’

‘খান্নাস তুই!’

‘জী, হুজুর। আমি খান্নাস। বহু বছর ধরে আমি আপনার অধীনে আছি।’

‘মেয়েটাকে কষ্ট দিচ্ছিস কেন? তোর মতলব কী?’

‘মেয়েটাকে আমি পেতে চাই।’

‘না। এটা কখনোই সম্ভব নয়।

‘হুজুর, তা হলে মেয়েটাকে আমি মেরে ফেলব।’

‘আমি তোকে কষ্ট দেব। তুই কিন্তু আমার অধীনস্থ। তোকে আমার কথা শুনতে হবে।‘

‘হুজুর, আমি আপনার কথা শুনব। ওকে সারিয়ে তুলব। ওকে ছেড়ে দেব। তবে…’

‘তবে কী?’

‘আপনাকেও এই গোলামের কিছু কথা শুনতে হবে।’

‘বল, তুই কী চাস।’

‘হুজুর, আপনি আমাকে এই গ্রামে আটকে রেখেছেন। আপনার জন্য আমি ঠিকমত চলাচলের সামর্থ্যও হারিয়েছি। তাই আমাকে আপনার মুক্তি দিতে হবে।’

‘আচ্ছা, যা, তোকে আমি মুক্তি দেব।’

‘শুকরিয়া, হুজুর। আর একটা আর্জি শুনতে হবে, হুজুর।’

‘আবার কী?’

‘মেয়েটাকে আমার পছন্দ হয়েছে। তাই ওকে ভুলতে পারব না। ওকে ছেড়ে যাচ্ছি ঠিকই, কিন্তু ও যেন সারাজীবন চিরকুমারী থাকে। মেয়েটা যদি কখনও বিয়ে করে, তা হলে আমি আবার ওর জীবনে ফিরে আসব।’

‘আচ্ছা, তাই হবে।’

খান্নাস আবারও সালাম দিয়ে বিদায় নিল।

একটু পর আমি চোখ মেলে তাকালাম। আমার জ্বর যেন এক নিমেষে কমে গেছে। মনের ভেতরের চাপা ভয়টাও আর নেই। এতদিন যে ঘোরের মধ্যে ছিলাম, সেই ঘোর থেকেও পুরোপুরি বেরিয়ে এসেছি।

আমি লোকমান ফকিরের দিকে তাকিয়ে বললাম, ‘হুজুর, পানি খাব।’

লোকমান ফকির আমাকে পানি এনে দিলেন। এরপর আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করে দিলেন। অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, আমি তো ওই সময় ঘোরের মধ্যে ছিলাম। এমনকী অনেক সময় অজ্ঞানও হয়ে যেতাম। তা হলে, লোকমান ফকিরের সাথে জিনের কথোপকথন বা অন্যান্য বিষয় এত বিস্তারিত কীভাবে বর্ণনা করলাম? উত্তরটা সহজ। আমি সুস্থ হওয়ার পর মামা আমাকে সবকিছু বলেছিলেন। প্রথম দিকে তিনিও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, কখনও আমার বিয়ে দেবেন না। কিন্তু সময়ের সাথে-সাথে মানুষের ভয় কমে যায়। অতীতকে খুব তাড়াতাড়ি ভুলে যায় মানুষ।

কয়েক মাস আগে মামা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। দুই বছর আগে তিনি লায়লার বিয়ে দিয়েছিলেন। তাই আমাকেও বিয়ে দিয়ে চিন্তামুক্ত হতে চেয়েছিলেন। লোকমান ফকিরের নিষেধ মনে করিয়ে দেয়া হলো তাঁকে। কিন্তু তিনি এত আগের বিষয়টার তেমন গুরুত্ব দিতে চাইলেন না।

যথাসময়ে আমার বিয়ে হলো। আমার বর সেজান আমাদের পাশের গ্রামের ছেলে। তারও মা-বাবা কেউ নেই। আপন বলতে এক চাচা। তার চাচার সাথে মামার খুব ভাল বন্ধুত্ব ছিল। তাই বিয়ের কথা পাকা হতে সময় লাগল না।

বরকে আমার খুব পছন্দ হলো। সে যে আমাকে সুখে রাখবে, এ ব্যাপারে আমার কোনও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু বাসর রাতেই ঘটল বিপত্তি। সেজান আমার কাছে আসতেই আমার মনে ঘটতে শুরু করল অদ্ভুত কিছু। আবার সেই নগ্ন লোকটাকে দেখলাম। তার শরীরের গর্তগুলো আরও বড় হয়েছে। অসংখ্য পোকা কিলবিল করছে সেই গর্তে। কিছু-কিছু পোকার মুখে আবার ডিম রয়েছে। সেই লোকটা আগের মত আমাকে বলল, ‘রস খাবা?’

আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম। মুখ দিয়ে বেরোতে লাগল ফেনা।

এরপর থেকে প্রায়ই ওই লোকটার বেশ ধরে খান্নাস ফিরে আসে। কখনও স্বপ্নে, কখনও-বা তাকে সরাসরি দেখি। খান্নাসের ভাব-ভঙ্গিতে মনে হচ্ছে, সে আমার এবং সেজানের বড় কোনও ক্ষতি করবে। ইতিমধ্যে সে কয়েকবার আমাদের বাসা লণ্ডভণ্ড করেছে। এমনকী নীচে ফেলে দিয়েছে ঘরের ফ্যান। সেজান এসবের কারণ বুঝতে পারছে না। বেচারা খুব কষ্টের মধ্যে পড়েছে। আমি তাকে সবকিছু খুলে বলব ভাবছি। তাকে বলব, আমাকে তালাক দিতে। তা হলে হয়তো সে ওই ভয়াবহ খান্নাসের হাত থেকে মুক্তি পাবে। নিজের জীবন নিয়ে অবশ্য অত ভাবি না। মৃত্যুই আমার একমাত্র মুক্তি।

.

রেহানার ডায়রিটা বন্ধ করল নাদিয়া। বুকের মধ্যে চেপে থাকা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল তার।

ডায়রিটা নিয়ে আনোয়ারের ঘরে ঢুকল নাদিয়া।

শুয়ে-শুয়ে বই পড়ছিল আনোয়ার। তার শরীর এখনও পুরোপুরি ভাল হয়নি শুয়ে-বসে থাকতে-থাকতে শরীরে যেন মরিচা ধরে গেছে। তবুও সব হাসিমুখে সহ্য করছে আনোয়ার। কারণ সামনে অনেকগুলো জায়গায় ঘুরতে হবে তার। শরীরটা তাই পুরোপুরি ঠিক করা দরকার।

নাদিয়া বলল, ‘আনোয়ার ভাই, আপনার খুব বোরিং সময় কাটছে, না?’

‘না, বোরিং না। আমি আসলে সেবা-যত্ন পেয়ে অভ্যস্ত না। তোমাদের সেবা-যত্নে যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছি। মনে হচ্ছে পরিবার বিষয়টা খারাপ না।’

‘বিয়ে-টিয়ে নিয়ে ভাবছেন নাকি?’

‘একটু-আধটু ভাবছি।’

‘আপনি তো রহস্য-প্রেমিক। কোনও মানবীর প্রেমে কি আপনি পড়বেন?’

‘পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি রহস্য তো লুকিয়ে আছে মানবীর মধ্যেই।’

‘ভাল বলেছেন। আপনি এত সুন্দর করে কথা বলতে পারেন, আগে জানতাম না।’

‘সম্ভবত রূপবতী তরুণীর কাছাকাছি থাকলে সব ছেলেই সুন্দর করে কথা বলার চেষ্টা করে।’

‘আমি রূপবতী? শুনতে ভাল লাগল।’ হেসে ফেলল নাদিয়া।

হাসিতে যোগ দিল আনোয়ারও।

কয়েক সেকেণ্ড পর মুখটা একটু গম্ভীর করে বলল নাদিয়া, ‘আনোয়ার ভাই, এটা রেহানা নামের এক মেয়ের ডায়রি। আমাকে পড়তে দিয়েছে। আমি চাই ডায়রিটা আপনিও পড়ুন। আপনি তো অনেক অতিপ্রাকৃত, ভৌতিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন। তাই পুরো ঘটনাটা জেনে আপনার প্রতিক্রিয়া কী হয়, জানতে ইচ্ছা করছে। আপনি নিশ্চয় বিষয়টা আরও সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।’

‘অন্যের ডায়রি অনুমতি ছাড়া পড়া কি ঠিক হবে?’

‘আমি রেহানাকে বুঝিয়ে বলব। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, ওর এই ভয়াবহ সমস্যার কোনও সমাধান আপনি দিতে পারবেন।’

‘আচ্ছা, ডায়রিটা রেখে যাও।’

ডায়রিটা রেখে চলে গেল নাদিয়া।

ডায়রির ছোট ওই লেখাটা পড়তে আনোয়ারের লাগল পঁয়ত্রিশ মিনিট। সে আরও দুইবার মন দিয়ে লেখাটা পড়ল। তারপর ব্যস্ত ভঙ্গিতে পরতে লাগল পোশাক।

সুযোগ বুঝে আস্তে-আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল আনোয়ার।

যেতে চায় সে রেহানাদের গ্রামে। ঢাকা থেকে খুব বেশি দূরে নয়। গাড়িতে চার-পাঁচ ঘণ্টা লাগার কথা।

আনোয়ার একটা চিরকুট রেখে গেছে।

নাদিয়া,

জরুরি দরকারে ঢাকার বাইরে যাচ্ছি। চিন্তা কোরো না, দ্রুতই ফিরে আসব। রেহানা মেয়েটার পাশে থেকো। সম্ভব হলে আমার জন্য অপেক্ষা কোরো।

চিরকুটটা যখন পেল নাদিয়া, তখন আনোয়ার গাবতলি বাসস্ট্যাণ্ডে। আনোয়ারকে ফোন করার চেষ্টা করে দেখল, সে ফোনটা বাসায় রেখে গেছে। চোখের কোণে পানি জমল নাদিয়ার। কাঁদতে-কাঁদতে চিরকুটটা বুকে জড়িয়ে ধরল। বিড়বিড় করে বলল, ‘আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করব। সবসময় অপেক্ষা করব।’

ছয়

রূপগঞ্জ যখন পৌঁছাল তখন পার হয়ে গেছে সন্ধ্যা। লোকমান ফকিরের বাড়িটা খুঁজে বের করল আনোয়ার। লোকমান ফকির বেশ অসুস্থ। আনোয়ারকে দেখে তিনি বললেন, ‘আপনি কে?’

‘আমার নাম আনোয়ার। আমি ঢাকায় থাকি।’

‘আমার কাছে কী মনে করে?’

‘আমি আসলে রেহানার ব্যাপারটা নিয়ে আপনার সাথে কথা বলতে চাই,’ কিছুটা ইতস্তত করে বলল আনোয়ার।

রেহানার বিষয়ে? আপনি কথা বলতে এসেছেন!!!’

‘হ্যাঁ। সম্ভবত জিন খান্নাস রেহানার কাছে ফিরে এসেছে।’

দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন লোকমান ফকির, ‘আমি জানতাম ও ফিরে আসবে। রেহানার বিয়ে হলে খান্নাস ওকে ছাড়বে না। আমি ওর মামাকে আগেই সাবধান করেছিলাম। ওরা আমার কথা শুনল না।’

‘রেহানার এখন কী হবে তা হলে?’

‘খান্নাস মেয়েটা এবং তার স্বামীকে মেরে ফেলবে।’

‘আপনি ওদের বাঁচান।’

‘এটা আমার পক্ষে এখন আর সম্ভব নয়। … আপনি রেহানার কে হন?’

‘আমি আসলে রেহানার আপন কেউ নই। অলৌকিক অদ্ভুত বিষয়গুলোর প্রতি প্রবল আকর্ষণ আছে আমার। সেই আগ্রহ থেকেই রেহানার বিষয়টা সম্পর্কে জানতে পেরেছি। সবকিছু জানার পর রেহানার জন্য কিছু করতে ইচ্ছা হয়েছে।’

‘আপনার চোখ দেখেই আমি অবশ্য বুঝেছি, আপনার মধ্যে আল্লাহ্ প্রদত্ত কিছু শক্তি রয়েছে। আপনার মনোবল অনেক শক্ত। তবে খান্নাসের কাছ থেকে রেহানাকে রক্ষা করা প্রায় অসম্ভব।’

‘কোনও উপায়ই কি নেই রেহানাকে রক্ষার?’

মুখটা অনেক গম্ভীর হয়ে গেল লোকমান ফকিরের। আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, ‘জিন বিষয়ে কি আপনার কোনও ধারণা আছে?’

‘খুব বেশি কিছু জানি না। আমাকে কি পুরো বিষয়টা একটু বুঝিয়ে বলবেন?’

‘হুম, শুনুন তা হলে। জিন আগুন দিয়ে তৈরি। আল্লাহ্ পাক পবিত্র কোরআন মাজিদে সূরা আল হিজরের ২৭ নাম্বার আয়াতে বলেছেন: ‘আর ইতঃপূর্বে জিনকে সৃষ্টি করেছি উত্তপ্ত অগ্নিশিখা থেকে।’ দুষ্ট এবং মন্দ জিনকে আরবিতে বলে ইফরীত। এরা মানুষের ক্ষতি করার জন্য ব্যতিব্যস্ত থাকে। কোনও মানুষেরই উচিত না জিনদের ব্যবহার করে কোনও কাজ সমাধা করা। এতে তাদের সাহস ও ঔদ্ধত্য বেড়ে যায়। তখন তারা মনে করতে শুরু করে, তারা মানুষের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্ পাকও কোরআন মাজিদে এ সম্পর্কে মানুষকে সাবধান করেছেন। সূরা আল জিনের ছয় নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেছেন: ‘আর নিশ্চয় কতিপয় মানুষ আশ্রয় নিত কতিপয় জিনের, ফলে তারা তাদের অহঙ্কার বাড়িয়ে দিয়েছিল।’ খান্নাস আমার অধীনস্থ ছিল। সত্যি বলতে মন্দ জিনকে অধীনে রাখতে অনেক শক্তি ও সাহসের প্রয়োজন হয়। আলহামদুলিল্লাহ, তার সবই আমার আছে। আমি কখনও খান্নাসের কাছে কোনও বিষয়ে সাহায্য চাইনি। কারণ, এতে করে বেড়ে যেত ওর সাহস। হয়তো একসময় আমার ক্ষতি করারও চেষ্টা করত। ওকে আমি নির্দিষ্ট একটা এলাকার মধ্যে বন্দি করে রেখেছিলাম। খান্নাস তাই পূর্ণ মুক্তি পাওয়ার জন্য ফন্দি করে। একদিন রাতে রেহানাকে একা পেয়ে যায়। রেহানাকে ভয় দেখায়। কেউ ভয় পেলে ইফরীতদের শক্তি বহুগুণে বেড়ে যায়। ভীত মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে ওরা।

‘আমি জিনদের সাহায্য নিতে চাইনি। কিন্তু রেহানাকে বাঁচানোর জন্য আমি খান্নাসের সাহায্য নিতে বাধ্য হয়েছি। এই সুযোগে সে নিজের মুক্তির ব্যবস্থা করে নিয়েছে। এখন আমার আগের সেই মানসিক দৃঢ়তা নেই যে, খান্নাসকে কথা শুনতে বাধ্য করব। তা ছাড়া, আমি এখন বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন অসুখে ভুগছি। প্রায়ই আমার হাত এবং গলা কাঁপতে থাকে। দোয়া-দরূদও ভুলে যাই অনেক সময়। তাই আমি যদি খান্নাসকে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে ব্যর্থ হই, তা হলে আমাকে ও মেরে ফেলবে।’

‘আচ্ছা, আমি কি খান্নাসকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারব?’

‘আপনি!’

‘হ্যাঁ। আমি চেষ্টা করতে চাই।’

‘এটা অনেক বড় ঝুঁকির কাজ। খান্নাসকে ডেকে এনে আপনি যদি ওকে নিজের আয়ত্তে না আনতে পারেন, তা হলে কিন্তু মৃত্যু অনিবার্য। আর ভাল মানুষ ছাড়া কেউ এদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।’

‘আমি তবু ঝুঁকিটা নিতে চাই। আর মানুষ হিসাবে আমি একদম খারাপ নই।’

‘আপনাকে বিপদের মধ্যে ঠেলে দিতে আমার কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু অসহায় একটা মেয়েকে সাহায্য করতে চাইছেন বলে, না বলতে পারছি না। আচ্ছা, আপনি শুদ্ধভাবে কোরআন মাজিদ তেলাওয়াত করতে পারেন?’

‘ছোটবেলায় খুব ভালভাবে পারতাম। এখন অনেক নিয়ম-কানুন ভুলে গেছি।’

‘ও, আচ্ছা। একটু বিরতি দিয়ে লোকমান ফকির আবার বললেন, ‘খান্নাসকে ডেকে আনার জন্য আপনি রেহানাদের বর্তমান বাসায় যাবেন। সেই বাসার নির্জন কোনও জায়গা বেছে নেবেন। বাসার ছাদ হলে সবচেয়ে ভাল হয়।’

‘ঘটনাচক্রে আমি এখন রেহানাদের বাসায়ই আছি।’

‘তা হলে তো ভালই। রেহানাদের বাসার নির্জন জায়গায় পাক পবিত্র হয়ে বসে আপনি সূরা জিন পড়া শুরু করবেন। সূরাটা পুরোপুরি মাখরাজ অনুসরণ করে পড়তে হবে। আপনাকে আমি গুন্নাহ, টান সহ কোরআন মাজিদ পড়ার নিয়ম-কানুনগুলো আবার মনে করিয়ে দেব।’

‘জী, অবশ্যই।’

‘সূরা পাঠ ঠিকভাবে করতে পারলে খান্নাস আপনার আশপাশে চলে আসবে কোনও ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে। আপনার একটা জিনিস সবসময় মনে রাখতে হবে, কোনও পরিস্থিতিতেই আপনার ভয় পাওয়া চলবে না। ভয় পেলেই খান্নাস আপনার উপর প্রভাব বিস্তার করবে। আপনাকে মেরে ফেলবে কিংবা আপনার বড় কোনও ক্ষতি করবে। আপনার অবশ্য একটা সুবিধা আছে।’

‘কী সুবিধা?’

‘খান্নাস আসলে অন্ধ।’

‘অন্ধ!’

‘হ্যাঁ। তবে জিনদের গন্ধশক্তি দৃষ্টিশক্তির চেয়েও তীক্ষ্ণ। তাই আপনি ওর সাথে একটা চাতুরি করতে পারেন।’

‘কী চাতুরি?’

‘আমি একটা আতর তৈরি করেছি। একমাত্র আমিই এই আতরটা ব্যবহার করি। গন্ধটা একদম অন্যরকম। এবং এই গন্ধটা খারাপ জিনদের পছন্দ নয়। খান্নাস যখন আমার অধীনে ছিল, তখন সে বলত, এই আতরের গন্ধ শুঁকে সে আমাকে চিনতে পারে। তাই আমি ভাবছি আপনাকে এই আতরটা দেব। আপনি আতরটা মেখে ডেকে আনবেন খান্নাসকে। গন্ধ শুঁকে খান্নাস ভাববে, ওর সামনে বসে আছে লোকমান ফকির। ও আমাকে ভয় পায়। তাই ওকে কথা শোনানো অনেক সহজ হবে। কিন্তু যদি একবার বুঝতে পারে, ওকে ধোঁকা দেয়া হচ্ছে, তবে কিন্তু আরও বাড়বে আপনার বিপদ। আপনি ভয় পেতে শুরু করলেই খান্নাস সত্যটা বুঝে ফেলবে। আবারও বলছি, খান্নাসকে নিয়ন্ত্রণের একটাই উপায়: কোনও অবস্থাতেই ভয় পাওয়া চলবে না।’

‘আমার মধ্যে ভয় জিনিসটা একেবারে কম। জীবনে অনেকবার জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়াতে হয়েছে। তাই আমার মনে হয়, আমি পারব।’

‘খান্নাসকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য আরও বেশ কিছু নিয়ম-কানুন মানতে হবে আপনাকে। আজ থেকে নামাজ ঠিকমত পড়বেন, সবসময় পবিত্রতা বজায় রাখবেন। মুখে গন্ধ হয় এমন কিছু খাবেন না। আপনাকে আরও বেশ কিছু দোয়া- দরূদ শিখতে হবে। সূরা জিন সঠিকভাবে তেলাওয়াত শিখতে হবে। তাই আমার মনে হয়, কালকের দিনটা আপনি আমার সাথে থাকলে ভাল হবে।’

‘জী, অবশ্যই।’

‘এখানে আপনার খাবার কষ্ট হবে। আমি দরিদ্র মানুষ। মূলত একবেলা ভাত খাই। আর একবেলা গুড়-মুড়ি। মেহমানকে সেবা করার বিশেষ সামর্থ্য আমার নেই।’

‘আমার কোনও সমস্যা হবে না।’

‘চলুন, এশার নামাজ পড়তে হবে। এরপর ভাত রান্না করব। রাতের খাওয়া শেষে আপনাকে কিছু দোয়া শেখাব। আজ রাতে তাহাজ্জুদের নামাজও পড়তে হবে।’

আনোয়ার মাথা নাড়ল। কেমন যেন ক্লান্তি লাগছে, বমি আসছে।

লোকমান ফকির বলল, ‘আমাকে সবসময় একা থাকতে হয়। সবাই আমাকে ভয় পায়। সবাই ভাবে, আমার বাড়ি হয়তো জিন-ভূতে পূর্ণ। আপনাকে পেয়ে মনে আনন্দ হচ্ছে।’ লোকমান ফকির হাত ধরে আনোয়ারকে ভিতরে নিয়ে গেলেন। বললেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ, কোনও মানুষকে স্পর্শ করলে বুঝতে পারি, মানুষটা ভাল না মন্দ।’

আনোয়ার হেসে বলল, ‘আমাকে স্পর্শ করে কী মনে হচ্ছে?’

‘আপনি মানুষ হিসাবে অনেক ভাল। আপনার মনে কলুষতা নেই বললেই চলে। তবে আপনি ধর্ম-কর্মের ব্যাপারে বেশ উদাসীন।’

একজন পবিত্র মানুষ যখন এভাবে প্রশংসা করেন, সত্যিই আরও ভাল হতে ইচ্ছা করে। লোকমান ফকির হাসলেন। আনোয়ারের মনে হলো, তাঁর হাসিটাও পবিত্র।

সাত

লোকমান ফকিরের কাছে একদিন নয়, দু’দিন নয়, তিন দিন থাকল আনোয়ার। তিনি আনোয়ারকে ধ্যান করা, শরীর পবিত্র রাখার বিভিন্ন বিষয় শিখিয়ে দিলেন সূরা জিন সহ প্রয়োজনীয় দোয়া-দরূদও সঠিকভাবে পড়ার নিয়ম-কানুন শিখে নিল আনোয়ার। ওর আরবি উচ্চারণ শুনে খুশি হলেন লোকমান ফকির। বললেন, ‘আপনার কোরআন তেলাওয়াত খুব চমৎকার লেগেছে। আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল করুন।’

.

প্রচণ্ড মাথাব্যথা নিয়ে নাদিয়াদের বাসায় ঢুকল আনোয়ার। আনোয়ারকে দেখে চমকে উঠল নাদিয়া। ‘কোথায় গিয়েছিলেন আপনি? নিজেকে কী মনে করেন?’

আনোয়ার উত্তর না দিয়ে হাসল। মেয়েটার রাগ দেখতে ভাল লাগছে। ও শুধু বলল, ‘একটু জরুরি কাজ পড়ে গিয়েছিল।’

‘আপনি কি রেহানাদের গ্রামে গিয়েছিলেন?’ –

‘হ্যাঁ।’

‘মানুষের বিপদ নিয়ে আপনি খুব ভাবেন, না?’

‘চেষ্টা করি। সবসময় তো আর পারি না।’

‘আমাকে তো আপনার মানুষ মনে হয় না।’

‘ছি-ছি, এসব কী বলছ, নাদিয়া?’

‘তা হলে কেন আমার বিপদে পাশে থাকছেন না?’

‘তোমার কী বিপদ?’

‘আপনি চোখের সামনে না থাকলে আমার…’

‘তোমার…’

‘কিছু না।’ আরেক ঘরে চলে গেল নাদিয়া।

নার্গিস জাহানও অনেক বকাবকি করলেন আনোয়ারকে।

নাদিয়া ছাড়া কেউ জানল না আনোয়ার কোথায় গিয়েছিল।

.

রেহানার প্রচণ্ড জ্বর। সব ধরনের টেস্ট করা হয়েছে, কিন্তু খুঁজে পাওয়া যায়নি কোনও রোগ।

রেহানা আবার চলে গেছে ঘোরের মধ্যে। সে এখন নিয়মিত সেই নগ্ন মানুষটাকে দেখতে পায়। মাঝে-মাঝে জ্ঞানও পুরোপুরি হারিয়ে ফেলে। তখন মুখ দিয়ে বেরোতে থাকে ফেনা। সেজানের কেন জানি মনে হচ্ছে, আর বাঁচবে না রেহানা। কষ্টে যেন ফেটে যাচ্ছে তার বুক।

ঘরের ভিতর প্রায়ই অস্বাভাবিক সব কাণ্ড চলছে, যা সেজানকে আরও বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। সেদিন হঠাৎ রান্নাঘরে আগুন লেগে গেল। ভাগ্যিস আগেভাগে দেখেছিল রেহানা। নতুবা ঘটত বড় অঘটন। ঘরের ভিতর প্রায়ই ফেটে যাচ্ছে বাল্ব। কোনও কারণ ছাড়াই যখন-তখন হচ্ছে তীব্র বাতাস। এ ছাড়া, সেদিন দুটো মরা বিড়ালের বাচ্চা পাওয়া গেছে খাটের তলে। আর টায়ার পোড়া গন্ধটা তো আছেই।

এসব ঘটনা বাদেও, দু’দিন আগে এই বাড়িতে আরও একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেছে। পাশের ফ্ল্যাটের রহমত আলী হঠাৎই মারা গেছে। পচন ধরেছিল তার শরীরে। ফুলে ঢোল হয়ে গিয়েছিল পেট। বিশ্রী কিছু পোকা বাসা বেঁধেছিল শরীরে। কয়েকদিন তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করে অবশেষে মারা গেছে রহমত আলী।

সবকিছু মিলিয়ে খুব অসহায় লাগছে সেজানের। সে খবর পাঠিয়ে গ্রাম থেকে নিয়ে এসেছে রেহানার মামীকে। তিনি রেহানার অবস্থা দেখে অস্থির হয়ে পড়েছেন ভয়ে।

আট

রাত এগারোটার একটু বেশি বাজে। ঘুমিয়ে পড়েছে নাদিয়াদের বাসার সবাই। এখন ছাদে বসে আছে আনোয়ার। ছাদের দরজা বন্ধ করে রেখেছে, যাতে হুট করে কেউ আসতে না পারে ছাদে। এই বাড়ির আশপাশে খুব বেশি লোকবসতি নেই। সেটাও বাড়তি সুবিধা দিচ্ছে আনোয়ারকে।

চুপচাপ হতে শুরু করেছে চারদিক। আজ বেশ জেঁকে বসেছে শীতটা। গায়ে সাদা পোশাক আনোয়ারের। শরীরে শীতের বাড়তি কোনও পোশাক নেই। বেশ কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস রয়েছে আশপাশে: লোহার শিক, মাটির ঢেলা ইত্যাদি। ধ্যানমগ্ন আনোয়ার প্রথমে নানাধরনের দোয়া-দরূদ পড়ে শান্ত করল মনকে। এরপর জ্বালল তিনটা বড় মোমবাতি। বুকের মধ্যে অন্যরকম অনুভূতি হচ্ছে ওর। সেটা ভয় নয়, শঙ্কা নয়, অন্য কিছু। মোমবাতির আলোতেই সূরা জিন পাঠ করা শুরু করল আনোয়ার এক মনে।

অন্য কোনও দিকে নজর নেই ওর। আস্তে-আস্তে পড়ছে, কিন্তু মনে হচ্ছে, বহুদূর ছড়িয়ে পড়ছে সূরা পাঠের আওয়াজ। নড়ছে গাছের পাতা। মোমবাতির শিখা কাঁপছে মৃদু বাতাসে। যেন অন্য জগতে চলে যাচ্ছে আনোয়ার। কাঁপছে গলা।

চলছে সূরা তেলাওয়াত। চলছে…চলছে…

সূরা তেলাওয়াতের একদম শেষ দিকে হঠাৎ শুরু হলো দমকা বাতাস। একবারে নিভে গেল দুটো মোমবাতি। সেদিকে একটু তাকাল আনোয়ার। তারপর আবার শুরু করল পড়তে। দ্রুত পায়ে ছাদে হাঁটাহাঁটি শুরু করল কেউ। হঠাৎ টায়ার পোড়া গন্ধ পেল আনোয়ার। তারপর কেউ যেন প্রচণ্ড আক্রোশে কিছু ছুঁড়ে দিল ওর দিকে। একটা মরা বিড়াল দেখল আনোয়ার। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল বিড়ালটার নাড়ি-ভুঁড়ি।

এরপর আনোয়ারের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল কেউ। এখন একটা মোমবাতি জ্বলছে ছাদে। অল্প আলোতে এক মানুষকে দেখতে পেল আনোয়ার। শরীরে তার অসংখ্য গর্ত। সেই গর্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে সাদা-সাদা পোকা। এমন কী চোখের জায়গাটাতেও কিলবিল করছে অসংখ্য পোকা।

খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে বলল, ‘হুজুর, আস্সালামু আলাইকুম।’

‘ওয়ালাইকুম আস্সালাম।’

‘হুজুর, আপনি আমাকে আবার ডেকেছেন কেন?’

ভয়-ভয় লাগছে আনোয়ারের। কেন জানি মনে হচ্ছে, হেরে যাবে সে। ওর জন্য অপেক্ষা করছে নির্মম পরিণতি।

আনোয়ার বলল, ‘তুই কেন এসেছিস রেহানার কাছে?’

‘হুজুর, আমি বলেছিলাম, ও বিয়ে করলে ওকে আমি ছাড়ব না।’

‘আমি এখন বলছি, ওকে ছেড়ে চিরতরে চলে যা।’

খান্নাস মাথা নাড়ল। সে যাবে না। কিছুতেই না।

‘খান্নাস, তুই বড়জোর মেরে ফেলবি রেহানাকে। কিন্তু আমিও তোকে ছাড়ব না, সেটা মাথায় রাখিস। আমি আবার তোকে আটকে রাখব। তুই কি তাই চাস?’

‘না-না। আমি মুক্তি চাই। মুক্তি চাই।’

‘তা হলে নিজ দেশে ফিরে যা।’

‘আমি রেহানার কাছে থাকব, হুজুর।’

‘না, তা হবে না। কিছুতেই না,’ কঠোর গলায় বলল আনোয়ার। জোরে- জোরে বেশ কিছু সূরার আয়াত পড়তে লাগল সে। এরপর খান্নাসের দিকে ছুঁড়ে দিল একটা লোহার শিক।

খান্নাস চিৎকার করে উঠল। ‘হুজুর, আমার কষ্ট হচ্ছে!’

‘তুই যদি না যাস, তবে আরও কষ্ট পেতে হবে তোকে।’

আসলে পুরো বিষয়টাই চলছে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচলে। খান্নাস বিশ্বাস করে ফেলেছে, ওর সামনে লোকমান ফকির বসে আছেন। তিনি বিভিন্ন সূরার আয়াত পড়ে ছুঁড়ে দিতেন লোহার শিক। তাতে প্রচণ্ড যন্ত্রণা হত খান্নাসের। একইভাবে লোহার শিক ছুঁড়ে দিয়েছে আনোয়ারও।

এখন যদি ভয় পেতে থাকে আনোয়ার, বা এতটুকু ভুল করে, তবে সব শেষ করে দেবে খান্নাস।

বৃত্তাকারে ঘুরতে শুরু করল খান্নাস। বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল শরীরের পোকাগুলো। বড় একটা আগুনের হলকা চলে গেল আনোয়ারের গা ঘেঁষে। আনোয়ারের শরীরে চেপে বসতে চাইল খান্নাস। অশরীরী কোনও শক্তিতে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠল আনোয়ারের কপালের রগ। একইসাথে কেউ যেন জোরে- জোরে আঘাত করতে লাগল মাথায়। দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে স্বাভাবিক রাখল আনোয়ার। চোখের সামনে দেখতে পেল অনেকগুলো ভয়ঙ্কর মুখ, যেসব মুখ এ জগতের কারও নয়। এরপর দেখল কিছু মরা লাশ। কিছু হিংস্র জন্তু খাচ্ছে সেই লাশ, বারবার গর্জন করছে। তবু বিচলিত হলো না আনোয়ার। জানে, সব ভ্রম বা মিথ্যা। ওকে ভয় দেখাতে চাইছে খান্নাস। যদি একটু ভয়ও আনোয়ার পায়, তো ওকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করবে খান্নাস। কিন্তু ভয়ের অনুভূতিটা দূরে ছুঁড়ে ফেলল আনোয়ার। ও মানুষ, সৃষ্টির সেরা জীব। কিছুতেই হারবে না খান্নাসের কাছে।

আনোয়ার এবার দেখতে পেল পুরো ছাদে কিলবিল করছে অসংখ্য পোকা। গুটি-গুটি পায়ে সেগুলো এগিয়ে আসতে লাগল আনোয়ারের দিকে। কিছু-কিছু পোকার মুখে ডিমও দেখা গেল। চোখ বন্ধ করল আনোয়ার। এরপর দুটো ছোট মাটির ঢেলা নিয়ে মুষ্টিবদ্ধ করল দুই হাত। জোরে-জোরে লোকমান ফকিরের শিখিয়ে দেয়া কয়েকটি বিশেষ দোয়া পড়তে লাগল। কিছুক্ষণ পর হাতের মুষ্টি খুলল। ঢেলা দুটো ছুঁড়ে দিল খান্নাসের দিকে।

আক্রোশে দাপাতে লাগল খান্নাস। এক নিমেষে যেন কাঁপিয়ে দিল সে পুরো ছাদটা। ভেঙে চুরমার হয়ে গেল ফুলের টবগুলো। এরপর রাগত গলায় বলল, ‘হুজুর, আমি রেহানাকে ছেড়ে চলে যাব। আমি আর মানব সমাজে আসব না।’

‘কথা দিচ্ছিস?’

‘হ্যাঁ, কথা দিচ্ছি।’

‘আমি আবার চোখ বন্ধ করছি। চোখ খুলে যেন দেখি তুই নেই।’

‘জী, হুজুর। আমি চলে যাচ্ছি। তবে আপনার জন্য কিছু একটা রেখে যাব আমি। অবশ্যই রেখে যাব।’

চোখ বন্ধ করে আছে আনোয়ার। প্রচণ্ড বাতাসে ঠিক রাখতে পারছে না সে নিজেকে। নাড়ি-ভুঁড়ি বের হওয়া মরা বিড়ালটা নড়ে উঠল হঠাৎ। জোরে ডেকে উঠল, ‘মিয়াও!’

বিদ্যুতের ঝলকে যেন আলোকিত হয়ে গেল পুরো আকাশটা। বেশ কিছুক্ষণ পর শান্ত হলো ছাদের পরিবেশ।

আনোয়ার চোখ মেলে দেখল, ওকে ঘিরে আছে অসংখ্য পোকা। সবগুলো যেন ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল একসাথে।

শরীর থেকে পোকাগুলো ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করল আনোয়ার। কিন্তু ওর শরীর আঁকড়ে ধরে রাখল ওগুলো।

নয়

জ্ঞান নেই রেহানার। মুখ দিয়ে ক্রমাগত বেরোচ্ছে ফেনা। বারবার অনিয়ন্ত্রিতভাবে কেঁপেও উঠছে। কিছু যেন কিলবিল করে ছুটে বেড়াচ্ছে ওর শরীরের মধ্য দিয়ে রেহানাকে শক্ত করে ধরে আছে সেজান। ভয়ার্ত চোখে রেহানার দিকে তাকিয়ে আছেন মামী। রেহানার মাথায় পানি ঢালার ব্যবস্থা করেছেন তিনি। আজ খুব খারাপ কিছু ঘটবে মনে হচ্ছে সেজানের। চোখের পানি মুছল সে। খুব কষ্ট হচ্ছে তার।

এভাবেই বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হলো।

সেজানের সব আশঙ্কা ভুল প্রমাণিত করে হঠাৎ তাকাল রেহানা। সেজানের দিকে চেয়ে বলল, ‘পানি খাব।’

সেজান বিস্মিত হলো। দ্রুত এনে দিল পানি। উদ্বিগ্ন গলায় বলল, ‘তোমার এখন কেমন লাগছে?’

‘খুব ভাল লাগছে। কেন জানি মনে হচ্ছে, সুস্থ হয়ে গেছি। পুরো সুস্থ হয়ে গেছি। আচ্ছা, কয়টা বাজে? …তোমার নিশ্চয়ই রাতে খাওয়া হয়নি। ফ্রিজে মাংস আছে। রুটি বানিয়ে দিচ্ছি আমি। আমারও এত খিদে লেগেছে যে, মনে হচ্ছে পঞ্চাশটা রুটি খেতে পারব।’

সেজান বলল, ‘তোমাকে কিছু করতে হবে না। তোমার শরীর অসুস্থ। তুমি ঘুমানোর চেষ্টা করো। কাল ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব তোমাকে।’

হাসিমুখে রেহানা বলল, ‘আমাকে আর ডাক্তার দেখাতে হবে না। আমি সুস্থ হয়ে গেছি।’ আসলেই একদম অন্যরকম লাগছে রেহানার। এতদিন যে ভয়টা বুকে পুষে রেখেছিল, এই মুহূর্তে সেই ভয়টা যেন মুছে গেছে। কেন জানি মনে হচ্ছে, সে আর কোনও দিন দেখবে না সেই ভয়ঙ্কর লোকটাকে।

সেজানের মুখে হাত বুলিয়ে দিল রেহানা। বলল, ‘আমি তোমাকে আমার জীবনের কিছু কথা বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তার আর প্রয়োজন নেই।’

‘প্রয়োজন না থাকলেও বলো।’

‘না। ওই কষ্টের কথাগুলো আমি আর মনে করতে চাই না।’

‘আচ্ছা, তা হলে থাক। বাদ দাও। কষ্টের কথা ভুলে যাওয়াই ভাল। তবে আমি একটা কথা বলতে চাই তোমাকে।’

‘কী তা?’

‘আমি সব বিপদে তোমার পাশে থাকব। কাপুরুষের মত পালিয়ে যাব না।’

মামী আরেক ঘরে যেতেই রেহানার খুব ইচ্ছা হলো সেজানকে জড়িয়ে ধরতে। কিন্তু লজ্জা-লজ্জা লাগছে। শেষ পর্যন্ত ভালবাসার কাছে লজ্জার পরাজয় ঘটল।

নতুন জীবন শুরু হলো রেহানা ও সেজানের

দশ

আজ নিজের বাড়িতে ফিরে যাচ্ছে আনোয়ার। আবার খারাপ করেছে ওর শরীরটা। সবসময় লেগে থাকছে মাথাব্যথা ও বমি-বমি ভাবটা। খাওয়ার রুচি নেই একদম।

নাদিয়া বলল, ‘আপনার চলে যাওয়াটা কি এতই জরুরি?’

আনোয়ার গায়ের চাদরটা ঠিকমত জড়িয়ে নিল। ‘হ্যাঁ। এখানে থাকতে আর ভাল লাগছে না।’

‘শুনেছেন নিশ্চয়, সুস্থ হয়ে গেছে রেহানা।’

‘হ্যাঁ।’

‘আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, কোনওভাবে রেহানাকে সুস্থ করেছেন আপনি।’

আনোয়ার হাসল। সেই হাসির অর্থ হ্যাঁ বা না-যে-কোনোটাই হতে পারে। নাদিয়া বলল, ‘আমি আপনার অপেক্ষায় থাকব।’

আনোয়ার কিছু বলল না।

আনোয়ারের হাত ধরল নাদিয়া। ঝটকা মেরে হাতটা সরিয়ে দিল আনোয়ার। রাগত স্বরে বলল, ‘কখনও আমার হাত ধরবে না তুমি।’ এরপর পিছনে না তাকিয়ে বাসা থেকে বেরিয়ে গেল ও।

পিছন থেকে এক দৃষ্টিতে ওর চলে যাওয়া দেখল নাদিয়া।

.

চাদর সরিয়ে ওর ডান হাতটা দেখল আনোয়ার। তালুতে বাসা বেঁধেছে কয়েকটা ছোট পোকা। একটা পোকার মুখে ডিমও দেখতে পেল আনোয়ার।

ওর শরীরে ভয়ঙ্কর পোকার বীজ ছড়িয়ে দিয়ে গেছে খান্নাস!

হত্যা

এক

রুখসানাকে মেরে ফেলার পর দুই ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। অনেকক্ষণ ধস্তাধস্তির পর যখন রুখসানার শরীরটা বিছানায় এলিয়ে পড়ল তখন ঘড়িতে রাত ৮টা বাজে। আর এখন ১০টা। দুই ঘণ্টা একটা লাশকে নিয়ে এক ঘরে থাকাটা বেশ কঠিন একটা বিষয়। তবে ইস্পাত কঠিন স্নায়ুর অধিকারী শওকতের জন্য বিষয়টা তেমন কঠিন নয়। খুনের মত এত বড় বিষয়ও তাকে উত্তেজিত করতে পারেনি। বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে নিশ্চিন্ত মনে সিগারেট টানছে।

রুখসানাকে মেরে ফেলতে শওকতকে তেমন কোনও বেগ পেতে হয়নি। ঘুমের ওষুধ, ছুরি, পিস্তল-এ ধরনের কোনও উপকরণেরই প্রয়োজন পড়েনি। আজ অফিস থেকে ফিরেই রুখসানা খানিকটা সময় মাথা নিচু করে বসে ছিল। তাকে খুব ক্লান্ত লাগছিল। শওকত বুঝতে পেরেছিল কোনও কিছু নিয়ে ঝামেলায় আছে।

রুখসানা বাইরের পোশাক বদলে কড়া গলায় বলে, ‘আমি কিছুক্ষণ ঘুমাব। আমাকে বিরক্ত করবে না।’

কথাটা শুনে খুশি হয় শওকত। বলে, ‘এক গ্লাস শরবত করে দিই? তারপর ঘুমাও।’

‘না। এখন কিছু খাব না। আমাকে প্লিজ বিরক্ত করবে না।’

মুখে একটা দুঃখী ভাব ফুটিয়ে তুলে শওকত বলে, ‘আচ্ছা। ঠিক আছে, তুমি ঘুমাও।’ ঘুমাও কথাটার উপর অত্যাবশ্যক জোর দেয় সে।

রুখসানা ঘুমিয়ে পড়া মাত্রই শওকত আর দেরি করেনি। একটা বালিশ তার মুখের উপর চেপে ধরেছে। ‘বেচারি। বেশ কিছুক্ষণ বেঁচে থাকার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আমার শক্তির সাথে পেরে ওঠেনি,’ মুখ দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ করে নিজেকে বলল শওকত। নিজের সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগছে তার।

শওকত অবাক হয়ে লক্ষ করল, মারা যাওয়ার পরেও রুখসানার শরীর অনেক গরম। সে শেষবারের মত গভীর মমতায় তার প্রিয় স্ত্রীকে আলিঙ্গন করল তার কপালে চুমু খেল। এরপর তাদের বড় ডিপ ফ্রিজটার মধ্যে রুখসানার লাশট ঢুকিয়ে দিল। অন্য আট-দশটা রাতের মত আজও সে শান্তিতে ঘুমাবে। যদি হঠা দেখে রুখসানা ঘরের ভিতর ঘুরে বেড়াচ্ছে, তবু খুব বেশি বিচলিত হবে না। ধরে নেবে এসব হ্যালুসিনেশন। ভূতকে ভয় পেলে চলে না। রুখসানার লাশটা কাটাছেঁড়া করার বা কোনও জায়গায় ফেলে দেয়ার কোনও ইচ্ছে নেই। লাশটা ফ্রিজেই থাকবে। আগামীকাল সকালেই বেনাপোল বর্ডার দিয়ে ভারতে চলে যাওয়ার ইচ্ছা তার। কারণ পালিয়ে থাকার জন্য ভারত বেশ উৎকৃষ্ট জায়গা।

প্রিয় বন্ধু আনিসকেও কিছুক্ষণ আগে মেরে ফেলেছে শওকত। তাকে অবশ্য রুখসানার মত সহজে মারতে পারেনি। রিভলভারের দুটো গুলি খরচ করতে হয়েছে। আজ ভুলিয়ে-ভালিয়ে আনিসকে আশুলিয়া নিয়ে যায় শওকত। এরপর একটা জনশূন্য জায়গায় সুযোগ বুঝে…। সে খুব ভাল করেই টের পেয়েছিল আনিসের সঙ্গে রুখসানার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। সম্পর্কের উষ্ণতা যে বাড়ছিল সেটাও টের পাওয়া যাচ্ছিল। যে-কোনও সময় হয়তো রুখসানা তাকে ছেড়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এদিকে শওকত অনেক আগেই সব সম্পত্তি স্ত্রীর নামে লিখে দিয়েছে। তাই পাশার দানে হার এড়ানোর জন্য দু’জনকেই হত্যা করতে হলো।

বিছানায় শুয়েই শওকতের কেমন যেন অস্বস্তি হতে লাগল। মনে হলো খাটের নীচে কিছু একটা নড়াচড়া করছে। প্রথমে সে বিষয়টা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু মনের ভিতর তীব্র খচখচানি তাকে অস্থির করে ফেলল। অস্থিরতার কাছে পরাজিত হয়ে লাইট জ্বালল শওকত। এরপর খাটের নীচে উঁকি দিল। প্রচণ্ড চিৎকারে চারদিক যেন কেঁপে উঠল। খাটের নীচে আনিস শুয়ে আছে। আনিস শওকতের দিকে এক নজর তাকাল। তারপর নিজের মনে গাইতে লাগল, ‘Where have all the flowers gone?’

দুই

পুরানো দুঃস্বপ্নটা দেখে ঘুম ভাঙল শওকতের। তার হৃৎস্পন্দন হচ্ছে তড়িৎ গতিতে। সঙ্গে যোগ হলো নিঃশ্বাসে কষ্ট। মুখের ভিতরে শুকনো, খটখটে। মনে হচ্ছে এই মুহূর্তেই এক গ্লাস পানি পান না করলে সে মারা যাবে। শরীরটাও কেমন যেন অবশ হয়ে আসছে। নিজেকে মনে হচ্ছে প্যারালাইসিস রোগী। শওকত বাম হাতটা নাড়ানোর চেষ্টা করল। হ্যাঁ, বাম হাত নাড়াতে পারছে। কিন্তু বাম চোখে ঠিকমত দেখতে পাচ্ছে না। তার পাশে গুটিসুটি মেরে ঘুমাচ্ছে রুখসানা। ও ডাকার চেষ্টা করল, ‘রু-রুখ…’

রুখসানা ঘুমের ভিতরেই অস্ফুট স্বরে ‘উ’ বলল। সুন্দর মায়াবী একটা মুখ, রুখসানার। বিড়ালের মত আদুরে মুখমণ্ডল, ধনুকের মত শরীরের অবয়ব আর কমলার কোয়ার মত কোমল ঠোঁট। আর তার গাঢ় নিঃশ্বাসেও আছে কাছে আসার আহ্বান। স্বল্প পোশাকে তার শরীরের সৌন্দর্য যেন বহুগুণে বেড়ে গেছে। অনাবৃত পা শওকতের শরীরের উপর তুলে দিয়েছে রুখসানা। হালকা আকর্ষণীয় পা-টা শওকতের কাছে এখন ভয়ানক ভারী মনে হচ্ছে।

শওকত আবার বলল, ‘রুখ। অ্যাই, রুখ।

রুখসানা চোখ মেলে তাকাল। আস্তে করে বলল, ‘কী হয়েছে?’

‘ভয় করছে, রুখ। সেই স্বপ্নটা আবার দেখেছি। শরীর খারাপ লাগছে।’

‘কী যে পাগলের মত ভয় পাও। স্বপ্ন তো স্বপ্নই,’ সান্ত্বনার ভঙ্গিতে বলল সে।

‘আনিস, আনিস আবার এসেছিল।’

‘পানি খাবে?’

‘হ্যাঁ, পানি খাব। পানি।

রুখসানা পানির গ্লাস এগিয়ে দিল।

শওকত এক চুমুক পানি খেয়ে মুখ বিকৃত করল। কাঁপা গলায় বলল, ‘পানি তিতা লাগছে। বমি আসছে।’

রুখসানা কিছুটা বিরক্ত হলো। বেশ কিছুদিন ধরে শওকত এরকম ঝামেলা করছে। লাইট জ্বালল রুখসানা। আলোতেও শরীরের স্বল্প কাপড় নিয়ে বিব্রত হলো না সে।

‘তোমাকে নিয়ে কী যে করি!’ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল রুখসানা। ‘এত কীসের ভয় তোমার?’

‘স্বপ্নে আমি অনেক সাহসী একজন মানুষ। কিন্তু স্বপ্ন ভাঙতেই সব এলোমেলো হয়ে যায়। আজ ঘুমের মাঝে আমি আবার তোমাকে এবং আনিসকে মেরে ফেলেছি।’

‘ওহ। ভাল করেছ। কে জানে হয়তো তোমার হাতেই আমাদের মৃত্যু আছে। হা-হা,’ খিলখিল করে হেসে উঠল রুখসানা।

‘আনিস ভাল আছে তো?’

‘গতকালই না আমাদের বাসায় এল আনিস ভাই।’

‘তবু চিন্তা হচ্ছে। ওর খারাপ কিছু হয়নি তো? স্বপ্নে যা-ই দেখি না কেন, আমি আমার বন্ধুকে অনেক ভালবাসি।’

‘আনিস ভাই মরে গেছে।’ মুখটা বিকৃত করে রুখসানার জবাব।

‘রুখ, দেখো, আমার বুড়ো আঙুলটা কাঁপছে…’

‘শান্ত হও তো।’

‘বিছানার নীচে কেউ আছে কি না একটু দেখবে?’

‘দেখো তুমি বড্ড বাড়াবাড়ি করছ!’

‘স্বপ্নে আনিস খাটের নীচে শুয়ে ছিল। আর একটু পরপর শিস বাজানোর চেষ্টা করছিল। আর একটু পর গাওয়ার চেষ্টা করছিল: Where have all the flowers gone. এরপর…’

‘ওহ, বাদ দাও তো এসব। অসহ্য লাগছে,’ বিরক্তিটা পুরোপুরি প্রকাশ করে বলল রুখসানা। ‘তুমি কি আমাকে আর আনিস ভাইকে সন্দেহ করো?’

‘না, না। কখনওই না। আমি জানি তুমি আমাকে কখনওই কষ্ট দিতে পারো না। তবু কেন যে এসব স্বপ্ন দেখি!’

‘তুমি মানসিকভাবে অসুস্থ একজন মানুষ। তোমার চিকিৎসা প্রয়োজন।’

‘তুমি, প্লিজ খাটের নীচটা একটু দেখবে?’

‘ওহ। প্রতিদিন এক ঝামেলা আর ভাল লাগে না। আচ্ছা দেখছি।’

উবু হয়ে খাটের নীচে উঁকি দিল রুখসানা। এরপর একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। একটা আনন্দের ভাব যেন এক নিমিষে পুরো শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। মনে হচ্ছে পুরো পৃথিবী যেন স্থির হয়ে গেছে। সত্যিই আনিস খাটের নীচে বসে আছে। চেহারায় জবুথুবু ভাবটা নেই। বরং বড্ড প্রফুল্ল মনে হচ্ছে তাকে। আনিস রুখসানার দিকে না তাকিয়ে গাইতে শুরু করল, ‘How many roads must a man walk down?’

শওকতের চোখ-মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেল। সে কাঁপা গলায় বলল, ‘রু-রুখ… রুখসানা খেয়াল করল আবারও শওকতের বুড়ো আঙুলটা কাঁপতে শুরু করেছে। রুখসানা উঠে দাঁড়াল। ওয়ারড্রোব খুলল। শওকতের রিভলভারটা খুঁজছে সে। না, নেই। কোথাও নেই সেটা।

আনিস খাটের নীচ থেকে বলল, ‘রু-রুখ।‘

শওকত খাটের উপর থেকে বলল, ‘রু-রুখ।‘

প্রথমজনের কণ্ঠের মধ্যে সন্তুষ্টির ভাব থাকলেও দ্বিতীয়জনের কণ্ঠে ছিল ভয়। রুখসানা পাগলের মত রিভলভারটা খুঁজতে লাগল। হ্যাঁ, রিভলভারটা অবশেষে পাওয়া গেছে। ওটা হাতে নিয়ে পিছনের দিকে ফিরল সে। খাটের নীচ থেকে বেরিয়ে এল আনিস।

শওকত পাগলের মত কাঁপছে। সে বলল, ‘রুখ, আনিস আমাকে মেরে ফেলবে! আমাকে বাঁচাও!’

আনিস বলল, ‘ওহ, বন্ধু। শান্ত হও। এত অস্থির হলে চলে?’

রুখসানা প্রথমে আনিসের দিকে রিভলভারটা তাক করল। এরপর নাটকীয়ভাবে হাতের অবস্থান পরিবর্তন করল। ‘একদম নড়বে না, সোনা। যে স্বপ্নটা তুমি এতদিন দেখে এসেছ সেটা আজ আমরা সত্যি করব,’ শওকতের দিকে তাকিয়ে ঝনঝনে গলায় বলল রুখসানা।

আনিস রুখসানাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, ‘সত্যি করব, তবে একটু অন্যভাবে। আজ তোমাকে মরতে হবে, বন্ধু।’

আনিস সর্বশক্তি দিয়ে শওকতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মুখের উপর বালিশ চেপে রাখল। রুখসানাও ওর সঙ্গে যোগ দিল।

আধ ঘণ্টা পরে বাসার বড় ডিপ ফ্রিজে জায়গা করে নিল শওকতের মৃতদেহ। সে রাতেই আনিসকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়ে রুখসানা। কাল দেশের বাইরে পালিয়ে যাবে তারা। শওকতের টাকা-পয়সা মোটামুটি সবই ব্যাংক থেকে তুলে নেয়া হয়েছে। নিজের গয়নাগুলোও বিক্রি করেছে রুখসানা। তাই এখন পালিয়ে যেতে পারলেই মুক্তি।

ভোরের দিকে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল আনিসের। প্রচণ্ড ভয় করছে তার। ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখেছে সে। আকুল গলায় সে বলল, ‘রুখ। অ্যাই, রুখ। রুখসানা চোখ মেলে তাকাল। আস্তে করে বলল, ‘কী হয়েছে?’

‘ভয় করছে, রুখ। সেই স্বপ্নটা আবার দেখেছি। শরীর খারাপ লাগছে। ‘কী যে পাগলের মত ভয় পাও। স্বপ্ন তো স্বপ্নই,’ সান্ত্বনার ভঙ্গিতে বলল সে।

ঠিক তখন ওরা টের পেল খাটের নীচে কিছু একটা খুটখুট আওয়াজ করছে। ফ্যাসফেঁসে গলায় কেউ যেন গান গাওয়ারও চেষ্টা করছে।

আঁধার জগতের খুনি

এক

এক শ’ বিশ বছর পর অন্ধকার জগৎ থেকে মুক্তি পেল ফ্যাফ্যাস নামে দুটি প্রাণী, এখন ঘুরে বেড়াবে তাদের একজন মর্ত্যে। অন্ধকার জগতের জীব ওরা। অসম্ভব বুদ্ধিমান, হিংস্র ও ক্ষমতাশালী। পৃথিবীর দিকে রওনা দেয়ার আগে সঙ্গম করেছে নারী এবং পুরুষ ফ্যাফ্যাস দুটি। এর পরেই মারা গেছে পুরুষটি। নারীটি তার পেটে ডিম নিয়ে চলে এসেছে পৃথিবীতে। বাঁচাতে চাইছে তার সন্তানদের। এখন দরকার পোষক দেহ। মানুষের চেয়ে ভাল পোষক দেহ আর একটিও নেই।

ফ্যাফ্যাসটি প্রথম পা রেখেছে চিনে, কিন্তু জায়গাটা পছন্দ হয়নি তার। যেতে চেয়েছে এই মহাদেশের দক্ষিণে। ওখানকার আবহাওয়া তার সন্তানদের জন্য সেরা। তবে বেশি দেরি করতে পারবে না। ত্রিশ দিনের মধ্যে জোগাড় করতে হবে ভাল পোষক দেহ। একটা কন্টেইনার ভর্তি জাহাজে চেপে বসল ফ্যাফ্যাস, লুকিয়ে থাকল জাহাজের এক নির্জন কোণে। ক্যামোফ্লেজ বিষয়ে খুব পারদর্শী সে। জানে, জাহাজের কেউ তাকে খুঁজে পাবে না। বারোতম দিনে জাহাজটি পৌছাল চট্টগ্রাম বন্দরে। খিদের তাড়নায় এই বারো দিনে জাহাজের তিনজন কর্মীকে কৌশলে মেরে ফেলেছে ফ্যাফ্যাস। মানুষের শরীর ভিটামিনের আধার, ভালভাবে বাঁচতে এই ভিটামিন তার খুব প্রয়োজন।

বাইশতম দিনে জাহাজটি থেকে মাল খালাস শুরু হলে বন্দর থেকে বেরিয়ে পড়ল ফ্যাফ্যাস। আবারও আশ্রয় নিল ক্যামোফ্লেজের। বন্দরের বাইরে অনেক গাড়ি দেখতে পেল সে। এর মধ্যে একটা গাড়ির মালামাল রাখার জায়গায় ঢুকে পড়ল ফ্যাফ্যাস। একটু পর গাড়িটি রওনা দিল রাজধানী ঢাকার দিকে।

গাড়িটি ছিল শিল্পপতি ইলিয়াস মোল্লার।

.

মহাখালি, ঢাকা। রাত একটা।

বার থেকে বাড়ি ফিরছিল জাফর। মদ খেয়ে সহজে মাতাল হয় না সে। তবে আজ তার লিমিট থেকে দুই পেগ বেশি খেয়ে ফেলেছে। ঝিমঝিম করছে মাথাটা। মদ খেয়ে গাড়ি চালাতে গেলে অসুবিধা হবে বলে সে গাড়ি আনেনি। তার বন্ধু ইলিয়াস তাকে উত্তরা তিন নম্বর সেক্টর পর্যন্ত লিফট দিয়েছে। এবার নির্জন দুটো গলি পার হয়ে তাকে বাড়ি যেতে হবে।

গাড়ি থেকে নেমে পড়ল জাফর, টাল সামলে নিয়ে বলল, ‘থ্যাঙ্কস, ইলিয়াস।’

‘সাবধানে যেয়ো, বন্ধু,’ জবাবে বলল তার বন্ধু।

‘রাজার কোনও ক্ষতি হয় না।’

‘দুই পেগ বেশি খেলে সবাই রাজা হয়ে যায়।’

‘হা-হা-হা! ভালই বলেছ, বন্ধু!’

‘বাই।’

গাড়িটা হুশ্ করে চলে গেল। ইলিয়াসের গাড়ি থেকে কিছু একটা বেরিয়ে জাফরের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। জাফরের গান গাইতে ইচ্ছা হচ্ছে। সুজানাকে সে প্রতি রাতে গান শোনায়। সুজানাও তখন গুনগুন করে গান করে। জাফরের মনে হয় অপূর্ব ওর বউয়ের গলা।

সুজানা জাফরের স্ত্রী। দুই বছর আগে তাদের বিয়ে হয়েছে।

সন্তানের মা হতে চলেছে সুজানা। ওদের সন্তানটি মেয়ে।

ওরা মেয়ের নাম ঠিক করে রেখেছে: রোমি।

সপ্তাহে একদিন বার-এ যায় জাফর। সপ্তাহে একদিন ওখানে যাওয়া বোধহয় তেমন দোষের নয়। সুজানারও এ নিয়ে অভিযোগ নেই। আগে প্রায়ই সঙ্গী হত জাফরের। কিন্তু গত দু’মাস ধরে খুব সাবধানে চলতে হচ্ছে তাকে। ভারী হয়ে গেছে শরীর, সামনের মাসেই ডেলিভারি ডেট।

হেলেদুলে হাঁটছে জাফর। খুব নির্জন গলিটা। এ পথ দিয়ে সে প্রায়ই বাসায় ফেরে। কিছুক্ষণ পর তার মনে হলো, কেউ যেন আসছে পিছে-পিছে। সে পিছনে তাকাল, কেউ নেই। ভয়-ভয় করতে লাগল তার। কয়েক মাস আগে গলির মুখে বড় রাস্তায় একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল। মাথা থেঁতলে গিয়েছিল এক বৃদ্ধা মহিলার। কথিত আছে, প্রায় নাকি এখানে দেখা যায় সে মহিলাকে। তিনি নাকি তাঁর থেঁতলানো মাথা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন, আর নাকি স্বরে কাঁদতে থাকেন।

আবার সেই খস খস শব্দ। বিকট এক গন্ধ পেল জাফর। গন্ধটায় গুলিয়ে উঠল তার শরীর। রাস্তার পাশে বসে বমি করতে লাগল সে। উঠে দাঁড়াল কিছু সময় পর। দুর্বল লাগছে শরীর। এমন সময় বুঝতে পারল, পিছে দাঁড়িয়ে কেউ 1 পিঠে লাগছে গরম ভাপ। সাহস সঞ্চয় করে পিছনে তাকাল সে। একটা অদ্ভুত, কুৎসিত, ভয়ঙ্কর প্রাণী এসে দাঁড়িয়েছে পিছনে। প্রাণীটার তিন শুঁড় নড়াচড়া করছে ক্রমাগত। সরীসৃপের মত নমনীয় মাথা, ঘুরে যায় পিছনেও। একটা মাত্ৰ পা, সব মিলে দুটো হাত। প্রয়োজনে হাত ব্যবহার করে পা হিসাবে, বাড়াতে পারে হাঁটার গতি। হাত-পায়ে ধারাল নখ। সূচালো দাঁত ঢেকে রাখার জন্য ঠোঁট নেই। বিশাল নাক দিয়ে শুঁকে দেখছে সে জাফরকে।

হ্যাঁ, তার পছন্দ হয়েছে জাফরকে। দেরি করল না প্রাণীটা। শুঁড় দিয়ে পেঁচিয়ে ধরল জাফরকে। সূচালো দাঁত বসিয়ে দিল ওর গলায়। চিৎকার করারও সুযোগ পেল না জাফর।

কাজ শুরু করে দিয়েছে প্রাণীটা। নখ দিয়ে ছিঁড়ে ফেলল জাফরের বুক থেকে পেট পর্যন্ত। ওখানে হাত ঢুকিয়ে তৈরি করল গর্ত। জাফরের দেহে ঢুকে গেল নিজে। আর তখনই জাফরের শরীরের গর্তটা মিলিয়ে গেল। কিন্তু শরীরে রয়ে গেল কাটা দাগের চিহ্ন।

এখন থেকে জাফরের শরীর ব্যবহার করবে ফ্যাফ্যাস, নিয়ন্ত্রণ করবে শারীরবৃত্তীয় সব কাজ। অর্ধমৃত জাফর এখন অন্ধকার জগতের ভয়ঙ্কর প্রাণী ছাড়া কিছুই নয়।

তার শরীরে ডিম দেবে ফ্যাফ্যাস। দু’ সপ্তাহে জাফরের শরীরের যেন কোনও ক্ষতি না হয়, সেদিকে লক্ষ রাখবে। দুই সপ্তাহ এই পোষক দেহে থাকতে হবে তাকে। এ সময়ে জাফরের বড় কোনও ক্ষতি হলে, সে-ও বাঁচবে না।

দু’ সপ্তাহ পর যখন ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোবে, এমনিতেই মারা যাবে জাফর। মরবে ভয়ঙ্কর ফ্যাফ্যাসও। কিন্তু থেকে যাবে তার অসংখ্য বাচ্চা এই পৃথিবীতে।

তাদের থেকে জন্ম নেবে আরও বাচ্চা। এক সময় পৃথিবী হবে ফ্যাফ্যাসদের রাজ্য, শাসন করবে তারা গোটা এই জগৎ।

দুই

কাল রাতের ঘটনায় প্রচণ্ড অবাক হয়েছে সুজানা। রাতে কখন জাফর বাসায় ফিরেছে, সে কিছুই টের পায়নি। জাফর অন্য একটা রুমে দরজা বন্ধ করে ঘুমাচ্ছে। এমন তো কখনও করে না!

সুজানা দরজা ধাক্কাতে ধাক্কাতে বলল, ‘জাফর, অ্যাই, জাফর!’

জাফর উঠে দরজা খুলল, চোখ-মুখ অন্যরকম। তাকিয়ে থাকলে কেমন যেন

আতঙ্ক লাগে। সুজানা বলল, ‘কী হয়েছে, জাফর, তোমার?’

জাফর কিছু না বলে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল।

জাফরের হাত ধরে কেঁপে উঠল সুজানা।

জাফরের হাতটা বরফের মত ঠাণ্ডা। ‘জ-জ-জাফর!’

এবার হাত বাড়িয়ে দিল জাফর। বড় হতে লাগল ওর নখগুলো। বিচিত্র ভাষায় কিছু বলতে লাগল জাফর। প্রাচীন গ্রীক ভাষা? সুজানাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল জাফর।

মেঝেতে ছিটকে পড়ে গেছে সুজানা, ঠোঁট কেটে গড়িয়ে পড়ল কয়েক ফোঁটা রক্ত।

‘কে তুমি?’ সুজানার গলায় শঙ্কা এবং আতঙ্ক।

‘থাকব, আমি থাকব,’ গলায় শ্লেষ নিয়ে বলল জাফর। বেশ বোঝা গেল তার হিংস্রতা। বাংলা কথাগুলো তেমন গুছিয়ে বলতে পারছে না। তবে কথাগুলোর মূল ইঙ্গিতটা বুঝতে সমস্যা হলো না।

সুজানা কাঁপা গলায় জানতে চাইল, ‘তোমার কী হয়েছে, জাফর?’

কিন্তু জাফরের উত্তর একই: সে থাকবে। তাকে থাকতেই হবে।

ইঙ্গিতটা পরিষ্কার, সুজানা তাকে না ঘাঁটালে সে-ও ঘাঁটাবে না সুজানাকে।

সুজানা বুঝল, অশুভ কিছু ভর করেছে জাফরের উপর। ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে থাকল, কী করবে।

ঠিক করল, ওখান থেকে সরে এসে মাকে ফোনে সব খুলে বলবে। কিন্তু মোবাইল ফোন কানে তুলে বুঝল সিগনাল নেই। জাফরের শরীর থেকে বেরোচ্ছে নীল রঙের আভা। সুজানার কেন জানি মনে হচ্ছে, জাফরের কারণেই এই ঘরে মোবাইল নেটওঅর্ক কাজ করছে না। বাসা থেকে বেরোনোর চেষ্টা করল সুজানা। কিন্তু জাফর পথ আগলে দাঁড়াল। মাথা নাড়িয়ে বুঝিয়ে দিল ও বের হতে পারবে না।

দু’ সপ্তাহের জন্য ফ্যাফ্যাসের কাছে বন্দি সুজানা। কোনও ভুল বা চালাকি করলে ওকে মেরে ফেলবে ফ্যাফ্যাস।

জাফর ইঙ্গিতে বোঝাল, সে ক্ষুধার্ত। নিজের পেট এবং সুজানার পেটের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, ‘তোমার পেটে বাচ্চা। আমার পেটে বাচ্চা বেঁচে থাকবে। অবশ্যই বেঁচে থাকবে। আমার বাচ্চা মারা গেলে তোমার বাচ্চাও মারা যাবে।’

মাথা কাজ করছে না সুজানার। আতঙ্কে ওর শরীর ভারী হয়ে আসছে। চোখের সামনে সবকিছু কেমন যেন ঝাপসা।

সুজানা বলল, ‘কী খেতে চাও?’

একটু হাসল জাফর। বলল, ‘মানুষ চাই। মানুষ নিয়ে আসো।

‘কী? মানুষ!’

‘হ্যাঁ। ডেকে আনো। ওটা দিয়ে ডেকে আনো।’ মোবাইলের দিকে আঙুল তুলে দেখাল জাফর।

‘কাকে ডেকে আনব? এসব কী বলছ?’

মুহূর্তেই রক্ত হিম হয়ে গেল জাফরের চোখ। স্পষ্ট বোঝা গেল রাগ। ফুঁসে উঠে জাফর বলল, ‘ডেকে আনো। ডেকে আনো। না হলে তোমাকে…’

এবার জাফর বুঝিয়ে দিল কাউকে ফোন করে ডেকে না আনলে, সে ক্ষুধা মেটাবে সুজানাকে দিয়েই। সুজানার মোবাইলের নেটওঅর্ক ফিরে এসেছে। বুঝে উঠতে পারল না, কাকে ফোন দেবে সে? কাকে মেরে ফেলার জন্য আমন্ত্রণ জানাবে? কিন্তু ও জানে, জাফরের কথা না শুনলে মারা পড়বে।

সুজানা তার বান্ধবী সুমিকে ফোন দিল। চোখের পানি বাঁধ মানতে চাইছে না। তবু গলা যথাসম্ভব স্বাভাবিক রেখে ও বলল, ‘হ্যালো, সুমি।’

‘হ্যালো, সুজ। কী খবর তোর?’

‘ভাল। আমার বাসায় একটু আসতে পারবি? খুব দরকার।’

‘অবশ্যই। জাফর ভাইয়া বাসায় নেই?’

‘আছে। তোকে খুব মনে পড়ছে।’

‘আচ্ছা, আমি এক ঘণ্টার মধ্যে আসছি। রিমিকেও নিয়ে আসছি।’

‘রিমিকে না আনলে হয় না?’

‘আমার বাসায় কেউ নেই রে। বাচ্চা মেয়ে একা-একা কী করে থাকবে?’

‘আচ্ছা, নিয়ে আয় তা হলে।’

‘ওকে।’

‘আর একটা কথা, আমার বাসায় আসার কথা কাউকে বলার দরকার নেই।’

‘মানে?’

‘একটু ব্যক্তিগত ব্যাপারে তোর সাথে কথা বলব। তাই আমার বাসায় আসার ব্যাপারটা কাউকে বলিস না। দুলাভাইকেও না।’

‘আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি আসছি। তুই ঠিক আছিস তো, সুজ?’

‘হ্যাঁ। ঠিক আছি।’

মোবাইলের লাইন কেটে গেল। সুজানার খুব ঘুম আসছে। জাফরের শরীর থেকে হঠাৎ এক ধরনের গ্যাস বেরোচ্ছে। সেই গ্যাসের প্রভাবে কেমন শরীর এলিয়ে আসছে সুজানার। চোখের পাতা ভারী হয়ে এল। সুজানা ঘুমিয়ে পড়ার পর ওর দেহটা কাঁধে তুলে নিল জাফর। বিছানায় নিয়ে শুইয়ে দিল ওকে।

জাফর অপেক্ষা করছে শিকারের জন্য।

.

এক ঘণ্টার মাঝেই সুজানার বাসায় পৌছে গেল সুমি আর তার মেয়ে রিমি। একবার ডোরবেল বাজতেই দরজা খুলে দিল জাফর। ওকে দেখে সপ্রতিভ হাসি হেসে সুজানা বলল, ‘জাফর ভাই, কেমন আছেন? সুজানা হঠাৎ জরুরি তলব করল। তাই চলে এলাম।’

জাফর কিছু বলল না। শুধু নাক দিয়ে ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করল। ‘কী, আপনি কিছু বলছেন না যে? সুজানার সাথে ঝগড়া হয়েছে নাকি?’ জিজ্ঞেস করল সুমি।

জাফর এবারও জবাব দিল না। ওর দিকে তাকিয়ে অবাক হলো সুমি। বরফের মত শীতল চোখ। যেন তীব্রভাবে ফুটে উঠেছে কপালের রগ। গা থেকে আসছে কেমন একটা বাজে গন্ধ।

সুমিকে তার পিছন-পিছন আসতে ইঙ্গিত করল জাফর।

সুমি এগিয়ে গেল।

রিমি অবশ্য মায়ের দিকে লক্ষ করছে না, মন দিয়ে টিভিতে কার্টুন দেখছে।

সুমিকে পাশের রুমে নিয়ে গেল জাফর। পিছনে বন্ধ করল ঘরের দরজাটা।

একটু চমকে উঠে বলল সুমি, ‘দরজা বন্ধ করছেন কেন, জাফর ভাই?’

হাসল জাফর। সে হাসি ভয়ঙ্কর।

সুমি কিছু বোঝার আগে ওর বুক চিরে হাতটা ঢুকিয়ে দিল জাফর। এক ঝটকায় বের করে আনল হৃৎপিণ্ডটা।

সুমি এক সেকেণ্ড চেয়ে রইল জাফরের দিকে, তারপর ঢলে পড়ে গেল মেঝেতে। রক্ত ভর্তি হৃৎপিণ্ড কামড়ে খেতে শুরু করেছে জাফর। আহ্, কী স্বাদ! আনন্দে বুজে এল তার চোখ। খাওয়া শেষ করে সুমির পোশাক ছিঁড়ে ফেলল জাফর। দেহের নরম অংশগুলো খেতে শুরু করেছে। এক ঘণ্টার মধ্যে সুমির শরীরের অর্ধেকটা খেয়ে ফেলল জাফর। হাড়গুলো অবশ্য খেল না। হাড় তার পছন্দ নয়। খাওয়া শেষে তৃপ্তির ঢেকুর তুলল। এমন সময় রুমের দরজা ধাক্কাতে লাগল রিমি।

‘মামণি, মামণি? কোথায় তুমি?’

বেড়ে গেল জাফরের চোখের উজ্জ্বলতা। আরও একটা শিকার। ছোট বাচ্চার দেহ। অনেক বেশি মজার। রুমের দরজাটা খুলে দিল জাফর। ওর শরীরে রক্ত দেখে চিৎকার করে উঠল রিমি। কিন্তু ওর মাথাটা সর্বশক্তি দিয়ে নিজের দিকে টেনে নিল জাফর। চার বছরের বাচ্চা এত প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করতে পারল না। শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল মাথাটা। কিন্তু তখনও কয়েক সেকেণ্ড নানাদিকে তাকাল রিমির চোখ। মাকে খুঁজছিল বেচারি।

এখন কিছুক্ষণ ঘুমাবে জাফর। সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার টানা ঘুম। আগেই সুজানাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে সে। তার ঘুম ভাঙতে কমপক্ষে সাত ঘণ্টা লাগবে।

তাই পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাতে গেল জাফর।

তিন

সাত ঘণ্টা পর…

ঘোরটা আস্তে-আস্তে কেটে যেতে থাকল সুজানার। কেমন যেন দুর্বল লাগছে শরীর, ঘুরছে মাথাটাও। চারদিকে যেন উড়ছে ধোঁয়া। চোখ মেলে তাকাল সে। দেখল জাফরের ভয়ঙ্কর মুখ। তার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় জমাট রক্ত।

ঠিক সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা পর ঘুম ভেঙেছে জাফরের। ঘুম ভাঙার পর থেকে সুজানার ঘুমন্ত শরীরের পাশে বসে আছে। তার বারবার মনে হয়েছে, সুজানাকে মেরে ফেলবে, নাকি বাঁচিয়ে রাখবে। শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখার সিদ্ধান্তই নিয়েছে। কারণ সুজানা তাকে আরও শিকার ধরতে সাহায্য করতে পারবে। জাফরের শরীর নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না ফ্যাফ্যাস। নিজে শিকার ধরতে গেলে যে- কোনও আঘাতে ক্ষতি হতে পারে জাফরের শরীরের। আর তার মানেই সন্তানের ক্ষতি। সেটা সে হতে দেবে না।

জাফরকে দেখে লাফিয়ে উঠে বসল সুজানা। ওড়নাটা ভাল করে জড়িয়ে নিল গায়ে। জাফরের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘কী-কী-কী…চাই?’

‘তরল খাবার খাব। পুষ্টিকর তরল। চাই। অনেক চাই।’

‘কী পুষ্টিকর তরল?’

‘রাত হয়েছে। পুষ্টিকর তরল চাই। রাতে পুষ্টিকর তরল খাব।’

‘পানি চাও?’

‘নাহ্!’ রেগে উত্তর দিল জাফর।

‘তা হলে দুধ?’

‘হ্যাঁ, দুধ। দুধ চাই। চারপেয়ে জন্তুর।’

ফ্রিজ থেকে দুধের পাতিল বের করল সুজানা। এক লিটার দুধ আছে সেখানে। পিছন-পিছন এসেছে জাফরও। সুজানার হাত থেকে ছিনিয়ে নিল পাতিলটা। ঢক-ঢক করে পুরোটা দুধ খেয়ে ফেলল। এক লিটার দুধ খেতে তার লাগল চার মিনিট। ডিমের ভিতর থাকা তার সন্তানের চাই প্রচুর পুষ্টি। তাদের দিতে হবে উপযুক্ত খাবার, নইলে দুর্বল রয়ে যাবে।

একটা ঢেকুর তুলল জাফর। হঠাৎ বিশ্রী গন্ধে ভরে গেল ঘরটা। সুজানা ভাবছে, সুমি কি এসেছিল? জাফরের সারা শরীরে এই রক্ত কার? সুমির নয়তো? ভয়ের শিহরণ বয়ে গেল ওর সারা শরীরে। জাফর যে রুমে সুমি-রিমিকে মেরেছে, সেই রুমে ঢুকল সুজানা। আর্তচিৎকার দিয়ে উঠল ভয়ে। সুমি আর রিমির শরীরের অংশবিশেষ এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। কোথাও হাড়, কোথাও ফুসফুস, কোথাও কিছু মাংস। ওগুলো ঘিরে ধরেছে রাজ্যের পিঁপড়া।

জাফরের আর ওই বাকি খাবারের প্রতি আগ্রহ নেই। কাল সকালে চাই তার নতুন খাবার। আর প্রতি রাতে চাই পুষ্টিকর তরল: দুধ।

সুজানার চিৎকার শুনে দৌড়ে এসেছে জাফর, চেপে ধরল সুজানার গলা। হিসহিসে গলায় বলল, ‘মেরে ফেলব! একদম মেরে ফেলব!’

মুহূর্তেই চুপ হয়ে গেল সুজানা। কিন্তু অনিয়ন্ত্রিতভাবে কাঁপতে থাকল তার শরীর। সুজানাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল জাফর।

সোফায় গিয়ে বসে পড়ল সুজানা। আর শক্তি নেই দাঁড়াবার। বারবার সুজানার মনে হতে থাকল, এটা কি কোনও দুঃস্বপ্ন? ঘুম ভেঙে সে কি দেখবে তার পাশে ঘুমিয়ে আছে জাফর?

কিন্তু সুজানা বুঝতে পারছে, এটা আসলে মোটেও দুঃস্বপ্ন নয়। তার থেকেও অনেক বেশি কিছু। সে-রাতটা না ঘুমিয়ে কাটাল জাফররূপী ফ্যাফ্যাস আর সুজানা।

সুজানা বুঝল, যে-কোনও জিনিস খুব দ্রুত শিখতে পারে প্রাণীটা। ও জানতে চাইল, ‘কী চাও তুমি?’

‘আমি আমার সন্তানের জন্ম দিতে চাই।’

‘জাফরকে ছেড়ে দাও।’

‘না। না। এই শরীর এখন আমার। আমার সন্তানরা এখানেই জন্ম নেবে। এই শরীরের কোনও ক্ষতি হতে দেব না।’

‘তা হলে আমাকে ছেড়ে দাও। আমিও আমার সন্তানকে বাঁচাতে চাই। আমাকে মেরে ফেলো না।’

হেসে উঠল জাফর। বলল, ‘আমার বাচ্চা জন্ম নেয়ার পর তোমাকে ছাড়ব। এই কয়েকদিন আমার খাবার চাই। শিকার চাই। তুমি শিকার এনে আমাকে দেবে। তোমাকে আমি মারব না।’

‘আমি পারব না। আমি আর কাউকে আনতে পারব না।’

‘তা হলে তুমি আর তোমার সন্তান আমার খাবার আর পিপাসা মেটাবে।’

‘না-না! এমন কোরো না, আমার সন্তানকে বাঁচতে দাও।’

‘আমার সন্তানকে বাঁচতে দিলে আমিও তোমার সন্তানকে বাঁচতে দেব।’

‘তুমি কে?’

‘ফ্যাফ্যাস।’

‘তুমি কোথা থেকে এসেছ?’

‘অন্ধকার জগৎ থেকে।’

‘কে তোমাকে পাঠিয়েছে?’

‘অন্ধকারের দেবতা।’

‘তোমার সন্তানদের কেন এই পৃথিবীতে রাখতে চাও?’

‘আমার সন্তানরা পৃথিবীতে রাজত্ব করবে। চোদ্দ দিন পর পৃথিবীটা হবে ফ্যাফ্যাসের।’

আঁতকে উঠল সুজানা। কী বলছে ফ্যাফ্যাস। এই ভয়ঙ্কর প্রাণীটা ধীরে-ধীরে ধ্বংস করে দেবে পৃথিবীকে? এখন কী করবে ও?

চার

সারাটা রাত এই ভয়ঙ্কর প্রাণীটার সাথে থেকে বুকের ভিতরে কেমন যেন হাঁসফাঁস করতে থাকল সুজানার। মনে হলো, মৃত্যু তার খুব কাছে। সবচেয়ে প্রিয় মানুষটা ঘরেই আছে, কিন্তু সেই প্রিয় মানুষটার মাধ্যমে আজ বিপদের মুখে গোটা পৃথিবী। নিজ রুমে শুয়ে আছে সুজানা। মোবাইল নেটওঅর্ক এখনও কাজ করছে না। সুজানার রুমে বসে আছে জাফরও। একা রাখবে না সে সুজানাকে, কারণ সুজানা যে-কোনও সময় চাতুরির আশ্রয় নিতে পারে। জাফর সেটা হতে দেবে না।

সকাল দশটায় বেজে উঠল বাড়ির ডোরবেল। এতক্ষণ ঝিমুনির মধ্যে ছিল জাফর। হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। সুজানাকে বলল, ‘দেখো, কে এসেছে? কিন্তু কোনও ভুল করলে…’

সুজানা ভয়ে-ভয়ে মাথা নাড়ল। সদর দরজা খুলে দেখল দুধওয়ালা ছেলেটা এসেছে।

সুজানা তার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘ইয়ে, মানে, করিম, আজ দুই লিটার দুধ দিতে পারবে?’

‘জী, আপা, পারব।’

‘আচ্ছা, দাও তা হলে।’

‘আজ কোনও অনুষ্ঠান নাকি, আপা? বিশেষ কিছু রান্না করবেন?’

কিছু না বলে ঢোক গিলল সুজানা। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে জাফররূপী ফ্যাফ্যাস। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে সুজানার দিকে।

সুজানা কোনও চালাকি করলে মেরে ফেলবে।

সুজানার বারবার মনে হচ্ছে, করিমকে কোনও ইঙ্গিত দেবে কি না। একবার যদি কাউকে বিষয়টা বলা যেত, তো ফ্যাফ্যাস এত সহজে পার পেত না। করিমকে ঘরে ঢোকানোও বিপজ্জনক হবে। হয়তো আরও একটা প্রাণ নেবে ফ্যাফ্যাস।

করিম হঠাৎ মুখ বিকৃত করে বলল, ‘আপা, আপনার ঘরের ভিতর থেকে কেমন পচা গন্ধ আসছে।’

রক্তশূন্য হয়ে গেল সুজানার চোখ-মুখ। পচতে শুরু করেছে সুমি আর রিমির দেহের অবশিষ্ট।

করিমকে বিদায় করতে চোখ গরম করে সুজানাকে ইঙ্গিত করল জাফর।

সুজানা বলল, ‘মনে হয় কোথাও ইঁদুর মরে পড়ে আছে।’

‘কী বলেন, আপা, আপনাদের বাসায় ইঁদুর! গন্ধটা কেমন যেন অন্যরকম ইঁদুর মরা গন্ধ নয়। কেমন যেন…’

কথা শেষ না করে মাথা চুলকাতে থাকল করিম

করিমকে ‘তুমি এবার এসো,’ বলে বিদায় করে দিল সুজানা। ফ্রিজে রেখে দিল দুই লিটার দুধ।

করিম চলে যেতেই পুরো ঘর ফিনাইল দিয়ে মোছার চেষ্টা করল সুজানা। তাতে এতটুকু কমল না ঘরের গন্ধ। দুপুরের দিকে অল্প কিছু শুকনো খাবার খেয়ে নিল সুজানা। এই অসীম বিপদেও না খেয়ে থাকতে পারে না মানুষ। মৃত্যু খুব কাছে থাকলেও তাকে খেতে হবে। তার নিজের সন্তানের জন্যও তাকে খেতে হচ্ছে। সুজানাকে খেতে দেখে ফ্যাফ্যাসেরও খিদে লাগল বোধহয়। সে সুজানার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘খিদে! আবার শিকার চাই!’

‘না, না, আমি এসব পারব না,’ ভাঙা গলায় বলল সুজানা।

প্রচণ্ড জোরে সুজানাকে ধাক্কা দিয়ে মেঝেতে ফেলে দিল জাফর।

আছড়ে পড়ে কয়েক মুহূর্ত চোখে-মুখে অন্ধকার দেখল সুজানা। জাফর হিংস্র গলায় আবার বলল, ‘আমার কথা না শুনলে তোকে এবং তোর সন্তানকে মেরে ফেলব আমি। আমার খিদে লেগেছে। শিকার চাই। ফোন কর।’

মোবাইলে নাম্বারগুলো দেখতে থাকল সুজানা। তার মধ্যে ভয়ের এবং বিষাদের অনুভূতি মিলেমিশে একাকার। বারবার চোখের পানি মুছতে হচ্ছে তাকে। দুই-তিনজন বান্ধবীকে ফোন দিল সুজানা। কিন্তু তারা সবাই ব্যস্ত, তাই সুজানার বাসায় আসতে রাজি হলো না। অনেক চিন্তা-ভাবনা করে সে ফোন দিল জামিল ভাইকে। জামিল ভাইয়ের সব সময়ই সুজানার প্রতি একটা দুর্বলতা ছিল। কিন্তু সুজানা সেই দুর্বলতা একদম পাত্তা দেয়নি বলে ব্যাপারটা বেশি দূর এগোয়নি। সুজানার বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর জামিল কমিয়ে দেয় সুজানার সাথে যোগাযোগ। কারণ সুজানার জীবনে সে উপদ্রব হতে চায়নি।

সুজানার ফোন পেয়ে সত্যিই খুব অবাক হলো জামিল। ‘সুজানা? কেমন আছ?’

‘ভাল আছি, জামিল ভাই। আপনি কেমন আছেন?’

‘ভালই আছি।’

‘আপনার সাথে একটু দরকার ছিল। আমার বাসায় একটু আসতে পারবেন?’

‘এখন? এই দুপুরে?’

‘হ্যাঁ। আপনি তো হাউস বিল্ডিং-এ থাকেন। তিন নম্বর সেক্টর পর্যন্ত আসতে খুব বেশি সময় লাগবে না। নাকি অন্য কোনও কাজে ব্যস্ত?’

‘না, মানে, ব্যস্ত না। তোমার বাসায় তো আগে কখনও যাইনি।’

‘বাসা চেনেন তো?’

‘হ্যাঁ। বাসা চিনি। খুব ভালভাবেই চিনি। আচ্ছা, তোমাদের গেটে কি দারোয়ান আছে?’

‘না। কোনও দারোয়ান নেই। আপনি দ্রুত চলে আসুন।’

‘আচ্ছা। আমি কিছুক্ষণের মধ্যে আসছি।’

সুজানার কোনও অনুরোধ ফেলা জামিলের পক্ষে সম্ভব নয়। সে আসলে জরুরি একটা কাজে বেরোচ্ছিল, কিন্তু এখন তার সবচেয়ে জরুরি কাজ সুজানার সাথে দেখা করা।

.

বেজে উঠল ডোরবেল।

দরজা খুলে দিল সুজানা, জামিলের সঙ্গে দু’চার কথা বলবার পর ড্রয়িং রুমে বসাল মানুষটাকে।

সুজানা অস্বস্তির হাসি হাসছে। ও যে প্রেগন্যান্ট, তা জানত না জামিল। এসব নিয়ে কথা বলবে ভাবছে, এমন সময় হঠাৎ পচা একটা গন্ধ নাকে এল ওর। ঘরের ভিতরটা লাগছে বেশ ধোঁয়া-ধোঁয়া। চাপা গলায় আওয়াজ করছে কেউ যেন। কেন জানি বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল জামিলের। কেউ যেন তাকে বলছে, তুমি চলে যাও। এখান থেকে চলে যাও। নিজের মধ্যে তৈরি হওয়া খারাপ অনুভূতিটা পাত্তা দিল না সে। সুজানার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘কী কারণে ডাকলে আমাকে, সুজানা?’

আশপাশে তাকাল সুজানা। দেখতে পেল না জাফরকে। দ্রুত ফিসফিস করে বলে উঠল সুজানা, ‘জামিল ভাই, আমার খুব বিপদ। জাফরের উপরে ভর করেছে এক ভয়ঙ্কর প্রাণী। ও সবাইকে মেরে…’

কথা শেষ করতে পারল না সুজানা।

এসে পড়েছে জাফর। ওকে দেখে উঠে দাঁড়াল জামিল।

‘ভাল আছেন, জাফর ভাই? আমাকে চিনেছেন? আমি জামিল। আপনাদের বিয়ের দিনে পরিচয় হয়েছিল।’

জাফর নাক দিয়ে শব্দ করছে। খুব কাছে এসে শুঁকে দেখল জামিলকে। এর শরীরটা খুব বেশি পছন্দ হয়নি তার। তবু এটা দিয়েই এখন ভরাবে পেট। হঠাৎ জামিলের গলা চেপে ধরল জাফর।

ছটফট করতে শুরু করেছে জামিল। একটু অক্সিজেনের জন্য আঁকুপাঁকু করছে। দুই হাতে হামলা ঠেকাতে চাইল। কিন্তু ভাবলেশহীনভাবে জামিলের দিকে তাকিয়ে রইল জাফর। এতটুকু আলগা হলো না বজ্রমুষ্টি। কিছুক্ষণের মধ্যে মারা গেল জামিল। দূরে চোখ বন্ধ করে সোফাতে বসে থাকল সুজানা। কিছু দেখতে চাইছে না। কিছুই না।

জামিলের চুল ধরে টেনে পাশের ঘরটায় নিয়ে গেল জাফর। এই ঘরেই মেরেছিল সে সুমি আর রিমিকে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে খণ্ড-বিখণ্ড করল জামিলের লাশটা। পুরো বুক, পেট লম্বালম্বিভাবে চিরে ফেলে খেতে শুরু করল। চোখ দুটো তুলে মুখে দিল প্রথমে। এরপর ঊরুর মাংস, পেটের ভিতরের চর্বি খেল। ঘরে রক্তের গন্ধ তীব্র থেকে তীব্রতর হলো।

বাইরে বেসিনে বিকট শব্দে বমি করতে থাকল সুজানা।

1

খাওয়ার মাঝপথে উঠে এল জাফর। সুজানাকে আবার ঘুম পাড়িয়ে দিল তাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আবার খাওয়া শুরু করল। খাওয়ার আনন্দে যেন অবশ হয়ে আসছে তার পুরো শরীর।

পাঁচ

ঘুম ভাঙতে শুরু করেছে সুজানার। চোখ মেলে গতকালের মত আজও দেখতে পেল জাফরকে। ধড়মড় করে উঠে বসল সে। জাফর তার দিকে তাকিয়ে ক্রূর হাসি হাসল। বলল, ‘তুমি কী খেতে চাও?’

‘কী?’

‘মানুষের রক্ত, মাংস, চোখ, চর্বি?’

‘না! না! না!’ শরীরের ভিতরটা গুলিয়ে উঠেছে সুজানার।

‘আমি তোমার জন্য রেখেছি। খাও। অনেক পুষ্টি। পুষ্টি প্রয়োজন তোমার সন্তানের।’ হেসে উঠল জাফর।

সুজানার সাথে মজা করছে সে।

সুজানা অবাক হয়ে লক্ষ করল, এই প্রথম তার মধ্যে তীব্র ভয়ের অনুভূতিটা কাজ করছে না। সে জাফরের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট গলায় বলল, ‘আমার সাথে মজা করবে না।’

কঠিন হয়ে গেল জাফরের চোখ-মুখ। সে বলল, ‘রাত হয়ে গেছে। আমার এখন পুষ্টিকর তরল, দুধ প্রয়োজন। দুধ নিয়ে এসো আমার জন্য।’

‘দুধ কি গরম করে আনব?’

‘আনো।’

জাফর ড্রয়িং রুমে গা এলিয়ে বসে আছে। রান্নাঘরে ঢুকে দুধ গরম করছে সুজানা। তার পুরো শরীর কাঁপছে উত্তেজনায়। কারণ পঁচিশটা ঘুমের ওষুধ দিয়েছে সে দুধের মধ্যে। ওই ক’টা ওষুধই ছিল তার কাছে। রাতে ঠিকমত ঘুম না হওয়ায় তাকে প্রতি রাতে একটা করে ওষুধ খেতে বলেছিল ডাক্তার। সেই ওষুধগুলোই কাজে লাগাতে চাইছে। কিন্তু তার পরিকল্পনা কি কাজে আসবে? জাফর কি ঘুমিয়ে পড়বে?

নিজেকে খুব স্বাভাবিক রেখে পাতিল ভর্তি দুধ জাফরের সামনে রাখল সুজানা। জাফর একটু অন্য দৃষ্টিতে তাকাল সুজানার দিকে। তারপর তাকাল পাতিলের দুধের দিকে। ধক ধক করছে সুজানার বুক। মনে হচ্ছে, বুকের ভিতরের শব্দটা বাইরে থেকে শোনা যাবে। কোনও কিছু কি আন্দাজ করছে জাফর? আটকে থাকা নিঃশ্বাসটা বের হয়ে এল সুজানার। দুধ খাওয়া শুরু করেছে জাফর। সুজানা বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার দিকে। সাত মিনিটের মধ্যে দেড় লিটার দুধ শেষ করল জাফর। বাকিটুকু আর খেতে চাইল না।

সুজানার দৃষ্টি এখনও জাফরের উপর নিবদ্ধ। দেখে মনে হচ্ছে পড়ছে না তার চোখের পলক।

হঠাৎ বলল জাফর, ‘ঝিমঝিম। ঝিমঝিম।’

সুজানা গলা যথাসম্ভব স্বাভাবিক রেখে বলল, ‘কী ঝিমঝিম?’ চেষ্টা করা সত্ত্বেও তার গলায় উত্তেজনার ছাপ ফুটে উঠেছে।

‘মাথা ঝিমঝিম। খারাপ। খারাপ লাগে আমার।’ দশ মিনিট ধরে কেমন যেন এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়াল জাফর। এরপর দড়াম করে পড়ে গেল মেঝেতে।

দ্রুত রান্নাঘর থেকে চাপাতিটা নিয়ে এল সুজানা। গত বছর কুরবানির ঈদে কিনেছিল ওটা।

জাফরের চোখ বন্ধ। কেমন যেন থেমে আছে নিঃশ্বাস।

দেরি করল না সুজানা। সবটুকু রাগ, সবটুকু ক্রোধ জাফরের শরীরে ঢালতে শুরু করল। প্রথমে চাপাতি দিয়ে কেটে দিল জাফরের গলাটা। রক্তে মাখামাখি হয়ে গেল সুজানার গা। জাফরের হাত ও পায়ের রগগুলো কেটে দিল। তারপর এলোপাথাড়ি কোপ দিতে শুরু করল শরীরে। সুজানার পুরো শরীরে ক্রোধের আগুন জ্বলছে। ভয় নেই, আতঙ্ক নেই, আছে শুধু ক্রোধ।

ঠিক এই সময় চোখ খুলে গেল জাফরের। ঘুমের ওষুধের প্রভাব মাত্র পনেরো মিনিট কাজ করেছে ফ্যাফ্যাসের উপর। কিন্তু এই পনেরো মিনিটেই অনেক বড় সর্বনাশ করে দিয়েছে সুজানা ফ্যাফ্যাসের। রক্তে ভেসে যাচ্ছে জাফরের পুরো শরীর। ওঠার চেষ্টা করেও পড়ে গেল সে। ফ্যাফ্যাসের পোষক দেহটা মারা যাচ্ছে। তীব্র এক আর্তনাদ করে উঠল ফ্যাফ্যাস। সেই আর্তনাদের শব্দ অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। জাফরের শরীর থেকে বেরিয়ে পড়ল ফ্যাফ্যাস। কিছুক্ষণ কাঁপতে থাকল জাফরের দেহটা, তারপর হয়ে গেল পুরোপুরি নিশ্চল। ফ্যাফ্যাস বুঝতে পেরেছে, তার আয়ু শেষের দিকে।

ফ্যাফ্যাসের আসল চেহারা দেখতে পেল সুজানা। ভয়ঙ্কর এই চেহারা দেখে যেন নড়ে উঠল সুজানার পেটের সন্তানও। সুজানার মনে হলো, তার সন্তান পেটের মধ্য থেকে বলছে, ‘মা, আমাকে বাঁচাও!’

নীচে পড়ে থাকা চাপাতিটা তুলে নিল ফ্যাফ্যাসটা। ভয়ঙ্করভাবে কোপ দিল সুজানার বুকে। সুজানার রক্ত আর জাফরের রক্ত এক হয়ে মিশে গেল।

তীব্র গলায় বলল ফ্যাফ্যাস, ‘তুই আমার সন্তানকে বাঁচতে দিলি না! আমিও তোর সন্তানকে বাঁচতে দেব না!’

অসহ্য যন্ত্রণায় কেঁপে-কেঁপে উঠছে সুজানা। দিন-রাতের পার্থক্য ভুলে গেল সে। একটা বাচ্চার কোমল মুখ ফুটে উঠল তার চোখে। সুজানার মনে হলো, এটাই রোমি। আহা রে! কী সুন্দর ঝুঁটি করেছে মেয়েটা! চোখগুলো কেমন মায়া- মায়া! বড্ড আদর করতে ইচ্ছা করছে মেয়েটাকে!

ফ্যাফ্যাস এবং সুজানার দেহ পড়ে রইল মেঝেতে। এখনও মারা যায়নি তারা। সুজানার দেহ যেমন আস্তে-আস্তে অবশ হয়ে আসছে, ঠিক তেমনি ফ্যাফ্যাসের শরীরও শীতল হয়ে আসছে।

সুজানা চোখ মেলে তাকাল। বলল, ‘হে, আল্লাহ্! আমি মারা গেলেও আমার সন্তান যেন বেঁচে থাকে। তুমি আমার সন্তানকে বাঁচিয়ে দাও।

এই ভয়ঙ্কর মুহূর্তেও সুজানার কেন জানি মনে হচ্ছে, কেউ তার ঘরে আসবে। তাকে হাসপাতালে নেবে, আর বেঁচে যাবে তার সন্তান।

সুজানার মত ফ্যাফ্যাসও কাতর স্বরে ভিন ভাষায় বলল, ‘হে, অন্ধকারের দেবতা! আমার সন্তানকে রক্ষা করো! তাকে এই পৃথিবীতে স্থান দাও!’

ফ্যাফ্যাস এবং সুজানা কারও প্রার্থনাই মঞ্জুর হলো না।

ফ্যাফ্যাস, এবং সুজানা একই সময়ে চিরতরে চোখ বুজল। এক শত বিশ বছরের জন্য পৃথিবীকে রক্ষা করেছে সুজানা। আবারও এক শ’ বিশ বছর পর অন্ধকার জগৎ থেকে পেটে ডিম নিয়ে পৃথিবীতে আসবে একটা ফ্যাফ্যাস। সে তার সন্তানদের জন্য খুঁজবে পোষক দেহ। হয়তো তখন পৃথিবীতে হবে ফ্যাফ্যাসের রাজত্ব। কিংবা সুজানার মত কেউ বুক আগলে রক্ষা করবে পৃথিবীকে।

ভয়

ছাদে কি নূপুর পায়ে কেউ হাঁটছে? নাকি অন্য কোনও শব্দ? আনোয়ার নিশ্চিত হতে পারছে না। এই শীতে বিছানা থেকে উঠতেও ইচ্ছা করছে না। যদিও ছাদে উঁকি দেয়া তার জন্য সহজ। কারণ সে ছাদের চিলেকোঠায় থাকে। এই বিশাল চারতলা বাড়িটা আনোয়ারদের। কিন্তু একা-একা শান্তিতে থাকার জন্য ও ছাদের চিলেকোঠাকেই বেছে নিয়েছে। ছাদেই যেন একটা সুন্দর সংসার আছে ওর। খুব প্রয়োজন না হলে আনোয়ার ছাদ ছেড়ে বাসায়ও তেমন একটা যায় না। তাই কেউ ওর সঙ্গে দেখা করতে এলে সরাসরি ছাদেই চলে আসে।

শব্দটা বেশ মিষ্টি লাগছে। এত রাতে ছাদে কে হতে পারে? ভাড়াটিয়াদের কেউ? কেয়া বা খেয়া নয় তো? দোতলার সোবহান সাহেবের দুই মেয়ে কেয়া আর খেয়া। কেয়া ইণ্টারমিডিয়েট পাস করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির চেষ্টা করছে। আর খেয়া ক্লাস নাইনে পড়ে। দুই বোনই অসম্ভব রকমের সুন্দর। এরা প্রায়ই ছাদে আসে। সোবহান সাহেবের এ ব্যাপারটা একদম পছন্দ নয়। তাই তিনি ওদের ছাদে আসার বিষয়ে ১৪৪ ধারা জারি করেছেন। তবুও দুই বোনকে প্রায়ই ছাদে দেখা যায় এবং আনোয়ারের সাথে গল্প করাই যে তাদের মূল উদ্দেশ্য এটাও বোঝা যায়। আনোয়ারও ওদের খুব পছন্দ করে। বিশেষ করে কেয়াকে। পছন্দটা কোন্ পর্যায়ের এ ব্যাপারে আনোয়ার নিশ্চিত নয়। কেয়ার সাথে কথা বলতে ওর খুব ভাল লাগে এটুকুই ও জানে।

রাত ১টা ৫৫। এত রাতে কেয়া-খেয়ার যে-কারও ছাদে আসার সম্ভাবনা শূন্য। আর নূপুর পরে হাঁটার কথা তো চিন্তাই করা যায় না। আনোয়ার দরজা খুলে ছাদে এল। নূপুরের শব্দটা ক্ষীণ হয়ে আসে। তবে চমৎকার একটা ঘ্রাণ পায় আনোয়ার। আর মৃদু বাতাসে যেন শরীর জুড়িয়ে আসে। এমন কি হতে পারে ছাদে অশরীরী কিছু আছে? এমন হলে মন্দ হয় না। আনোয়ার এসব জিনিস দেখার জন্য অনেক অ্যাডভেঞ্চার করেছে। কত অদ্ভুত অভিজ্ঞতার যে মুখোমুখি হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

আনোয়ারদের ছাদটা বেশ বড়। অনেক সুন্দর করে সাজানো। আনোয়ার ছাদে হাঁটতে শুরু করে। নূপুরের শব্দ আরও স্পষ্ট শোনা যায়। মনে হচ্ছে একটু দূরে কেউ যেন হাঁটছে। আনোয়ার দ্বিধাহীনভাবে ওদিকে হেঁটে যায়। হ্যাঁ, ওদিকে আসলেই কেউ আছে।

‘কে, কে ওখানে?’ আনোয়ার বলে ওঠে।

ওপাশে দাঁড়ানো মানুষটির হাঁটাহাঁটি বন্ধ হয়ে যায়। আনোয়ার মানুষটির আরও কাছে চলে আসে।

একটি মেয়ে। আপাদমস্তক বোরকায় ঢাকা। মুখে নেকাব।

‘কে আপনি?’ আনোয়ার প্রশ্ন করে বসে।

মেয়েটি আস্তে-আস্তে বলল, ‘আমি পরী।’

‘আপনার নাম পরী?’

‘না, আমি পরী। কোকাকে থাকি।’

‘মজা করছেন? আপনি চোর নাকি? এত রাতে এখানে? আপনার মতলব কী?’

‘এমনি ঘুরতে এলাম। আপনার সাথে গল্প করতে ইচ্ছা করছিল।’

ছাদের মৃদু আলোতে মেয়েটার হাতের কিছু অংশ দেখা যাচ্ছে। নখগুলোতে নীল রঙের নেলপালিশ দেখতে পায় আনোয়ার।

মেয়েটা হাঁটতে-হাঁটতে ছাদের কিনারে চলে যায়। ওদিকে রেলিং নেই।

আনোয়ার শঙ্কিত মুখে বলল, ‘এই, কী করছেন? পড়ে যাবেন!’

মেয়েটার হাসির শব্দ শোনা গেল। আনোয়ারের মনে হলো কেয়া-খেয়া নয় তো! কিন্তু ও নিশ্চিত হতে পারছে না। মাথাটা কেমন যেন ঝিমঝিম করছে।

আনোয়ার বলল, ‘এই, আপনি কে বলুন তো?’

‘আমার নাম সুলেখা মিত্র।’

‘মিত্র? মানে আপনি তো হিন্দু! বোরকা পরেছেন কেন?’

‘কেন, কোনও হিন্দু কি বোরকা পরতে পারে না?’

উত্তর শুনে আনোয়ার অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।