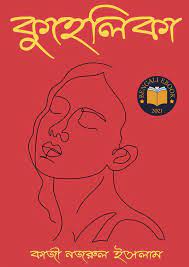

- বইয়ের নামঃ কুহেলিকা

- লেখকের নামঃ কাজী নজরুল ইসলাম

- প্রকাশনাঃ স্টুডেন্ট ওয়েজ

- বিভাগসমূহঃ উপন্যাস

কুহেলিকা – ০১

নারী লইয়া আলোচনা চলিতেছিল। …

তরুণ কবি হারুণ তাহার হরিণ-চোখ তুলিয়া কপোত-কূজনের মতো মিষ্টি করিয়া বলিল, ‘নারী কুহেলিকা’।

যেস্থানে আলোচনা চলিতেছিল, তাহা আসলে ‘মেস’ হইলেও, হইয়া দাঁড়াইয়াছে একটি পুরোমাত্রায় আড্ডা।

দুই তিনটি চতুষ্পায়া জুড়িয়া বসিয়া প্রায় বিশ বাইশ জন তরুণ। ইহাদের একজন – লক্ষ্মীছাড়ার মতো চেহারা – একজন ইয়ারের ঊরু উপাধান করিয়া আর একজন ইয়ারের দুই স্কন্ধে দুই পা তুলিয়া দিয়া নির্বিকার চিত্তে সিগারেট ফুঁকিতেছে। এ আলোচনায় কেবল তাহারই কোনো উৎসাহ দেখা যাইতেছিল না। নাম তাহার – বখ্তে-জাহাঙ্গীর কী উহা অপেক্ষাও নসিব বুলন্দ দারাজ গোছের একটা কিছু। কিন্তু অব্যবহারের দরুন তাহা এখন আর কাহারও মনে নাই। তাহাকে সকলে উপেক্ষা বা আদর করিয়া উলঝলুল বলিয়া ডাকে। এ নাম দেওয়ার গৌরবের দাবি লইয়া বহু বাগ্বিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে। এখন এই নামই তাহার কায়েম হইয়া গিয়াছে। ‘উলঝলুল’ উর্দু শব্দ, মানে এর – বিশৃঙ্খল, এলোমেলো।

কবি হারুণ যখন নারীকে ‘কুহেলিকা’ আখ্যা দিল, তখন কেহ হাসিল, কেহ টিপ্পনী কাটিল, শুধু উলঝলুল কিছু বলিল না। এক টানে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সিগারেট পুড়াইয়া তাহারই পুঞ্জীভূত ধোঁয়া ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করিয়া শুধু বলিল, ‘হুম!’

আমজাদ ওকালতি পড়ে এবং কবিতা লেখার কসরত করে। সে বলিল, তার চেয়ে বলো না কবি, নারী প্রহেলিকা! বাবা, সাত সমুদ্দুর তেরো নদী সাঁতরিয়েও বিবি গুলে-বকৌলির কিনারা করা যায় না! – বলিয়ায় একবার চারিদিকে ঝটিতি চোখের সার্চলাইট বুলাইয়া লইল। মনে হইল, সকলেই তাহার রসিকতায় রসিয়া উঠিয়াছে। কেবল হারুণ যেন একটু মুচকিয়া হাসিল।

উলঝলুল আবার এক রাশ ধোঁয়া ছাড়িয়া দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত শব্দ করিল–হুম!

একটু যেন বিদ্রুপের আমেজ! আমজাদ অপ্রতিভ ও ক্ষুণ্ন হইল। কেহ কেহ হাসিলও যেন।

আশরাফ নতুন বিবাহ করিয়াছে, তাহার বধূ ত্রয়োদশী – যৌবনোন্মুখী। কিন্তু এত সাধাসাধি করিয়া এত চিঠি লিখিয়া সে কেবল একটি মাত্র পত্রের উত্তর পাইয়াছে। কিন্তু তাহা ঠিক পত্রোত্তর নয়। তাহাতে শুধু লেখা ছিল দুইটি লাইন – ‘রমণীর মন, সহস্র বর্ষেরই সখা সাধনার ধন!’ বধূ রবীন্দ্রনাথ পড়িতেছে! আশরাফ তাহার বাম হাতের তালুর উপর দক্ষিণ হাতের মুষ্টি সজোরে ঠাসিয়া দিয়া বলিল, ‘নারী অহমিকা!’

উলঝলুল এইবার বেশ জোরেই পূর্বমতো শব্দ করিয়া উঠিল – হুম্ম্। এইবার তারই মধ্যে একটু অভিনয়ের কারুণ্যের আমেজ!

সকলে সমস্বরে হাসিয়া উঠিল। মনে হইল, একসঙ্গে এক ঝাঁকা থালা বরতন পড়িয়া ভাঙিয়া গেল!

আশরাফ লাফাইয়া উলঝলুলের চাঁচর-চুলের গুচ্ছ ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া বলিল, ‘এই শালা, অমন করলি যে?’

এমন ইয়ার্কি ইহাদের মধ্যে প্রায়ই হয়।

উলঝলুল ফিরিয়াও দেখিল না। পূর্বের মতো সচ্চিদানন্দ হইয়া শুইয়া সিগারেট ফুঁকিতে লাগিল।

রায়হান কয়েক বৎসর হইতে কলিকাতায় বসিয়া বসিয়া বি. এ. ফেল করিতেছে। ইহারই মধ্যে তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে এবং বিবাহের অপরিহার্য পরিণাম সন্তান-সন্ততি একটু ঘটা করিয়াই আসিতে শুরু করিয়াছে। রায়হান কিন্তু যত তিক্তবিরক্ত হইয়া উঠিতেছে, ততই মোটা হইতেছে। তবে উদরের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া পা ও মাথা মোটাইয়া কুলাইয়া উঠিতেছে না। মেসে তাহার আদরের ডাকনাম ‘কুম্ভীর মিয়াঁ’। কুম্ভীর মিয়াঁ কাশিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া যাহা বলিল – তাহাতে মনে হইল, কেহ তাহার কণ্ঠে অনেকগুলা বাঁশের চ্যাঁচারি পুরিয়া দিয়াছে!

হাসির হুল্লোড় পড়িয়া গেল।

উলঝলুল এক লম্ফে স্প্রিং-এর পুতুলের মতো লাফাইয়া উঠিয়া বসিল। তাহার পর কুম্ভীর মিয়াঁর ভুঁড়ির উপর দৃষ্টি রাখিয়া আবার সিগারেট ফুঁকিতে লাগিল।

তরিকের রসিক বলিয়া নামডাক আছে। উলঝলুলের দৃষ্টি লক্ষ করিয়া বলিল, ‘কী হে, ভুঁড়ি কসছ নাকি? কত কালি হবে বলো তো!’

আবার হাসির কোরাস! যেন অনেকগুলো নোড়া শানের উপর দিয়া গড়াইয়া যাইতেছে ও আসিতেছে!

উলঝলুল যেন কিছুই শুনিতেছিল না। সে ঊর্ধ্ব-নয়ন হইয়া হুস করিয়া খানিকটা ধোঁয়া ছাড়িয়া জড়িতকণ্ঠে উচ্চারণ করিল, ‘নারী নায়িকা!’

তাহার বলিবার ভঙ্গি ও ঔদাসীন্যের ভাব দেখিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল। কে একজন পিছন হইতে তাহার পিঠ চাপড়াইয়া দিয়া বলিল, ‘বাহবা, কী তেয়সা!’

ইউসুফ একটু স্থূল ধরনের। বেঁকিয়ে বলা সে বুঝিতও না পছন্দও করিত না। সে উলঝলুলকে এ কথার অর্থ আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলিবার জন্য ধরিয়া বসিল।

অনেকেই তাহার সহিত এই অনুরোধে যোগদান করিল।

উলঝলুল অটল। শুধু আর একবার পূর্বের মতো করিয়া বলিল, ‘নারী নায়িকা!’

সকলে তখন হাল ছাড়িয়া দিয়া হারুণকে ধরিয়া বসিল।…

হারুণ সত্যই কবি। তাহার খ্যাতি ইহারই মধ্যে বেশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। তবে সে খ্যাতি হয়তো হেনা-চাঁপা-বকুল-কেয়ার মতো সুতীব্র দূর-সঞ্চারী নয়। গোলাবের মতো যতটুকু গন্ধ যাইতেছে, অন্তত ততটুকু স্থান মিষ্ট স্নিগ্ধতায় ভরপুর করিয়া তুলিতেছে। সুন্দর ছিপছিপে গড়ন। রং বেশ ফর্সাই। একটু উদাস-উদাস ভাব। যেন সে নিজেকে জানে না, চেনে না। অথবা জানিয়াও অবহেলা করে। রং আর রূপ ছাড়া, পৃথিবীর আর কোনো কিছুতে যেন তার আকাঙ্ক্ষা নাই, কৌতূহল নাই। সবচেয়ে সুন্দর তাহার চোখ। অবশ্য দেখিতেও সে প্রিয়দর্শন। চোখ দুটি যেন কোনো সেকালের মোগল-কুমারীর – বাদশাজাদির। তবে কেমন যেন বিষাদখিন্ন। দৃষ্টি আবেশ মাখা স্বপন-জড়িত। যখন সে কারুর পানে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায়, মনে হয় – সে যাহাকে দেখিতেছে দৃষ্টি তাহাকে পারাইয়া গিয়াছে – সে দেখার অতীতকে দেখিতেছে।….

সে এইবার বি.এ. দিবে। তবে পড়ায় তাহার বিশেষ ইচ্ছা নাই। পড়ায় মানে – কলেজের পড়ায়। ‘বাজে বই’ সে যথেষ্ট পড়ে। – অর্থাৎ পৃথিবীর নামজাদা এমন কোনো লেখক বা কবি নাই, যাঁহার সম্বন্ধে সে জানে না।

তবু সে মন দিয়াই পড়িতেছে। সে পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাহার দিকেই তাহাদের সংসার তাকাইয়া আছে – যেমন করিয়া ভিখারি খঞ্জ তাহার একমাত্র অবলম্বন যষ্টির দিকে তাকাইয়া থাকে।

তাহার পিতা অন্ধ, মাতা উন্মাদরোগগ্রস্তা। বাড়িতে দুইটি অবিবাহিতা বোন এবং একটি ছোটো ভাই। পিতা যে পেনশন পান, তাহাতে ভাতে-ভাত খাইয়া দিন চলে, তার বেশি আর চলে না। ছোটো ভাইটি গ্রামের ইস্কুলে পড়ে। সে-ই সংসার দেখে।

হারুণ টিউশনি করিয়া নিজের খরচ চালায় এবং বাড়িতে ছোটো ভাইটিকে নিজে না খাইয়াও দশটি করিয়া টাকা পাঠায়।

বাড়ি তাহার বীরভূম জেলায়।… যাক, যাহা বলিতেছিলাম –

মেস-বাহিনী পাকড়াও করিয়া বসিল হারুণকে, ‘কবি, বলো তোমার কুহেলিকার অর্থ।’

সে কিছু বলিবার আগেই কেহ বলিল, ‘কবি প্রেমে পড়েছে!’ কেহ বলিল, ‘বাবা! যা-সব হেঁয়ালি কবিতা লেখা হচ্ছে আজকাল!’ কেহ বলিল, ‘চোখ দুটি ক্রমেই যে রকম ঢুলুঢুলু হচ্ছে দিন-কে-দিন, কোথায় শিরাজি টানছ বাবা? আমরা কি সে ভাঁটিখানার সন্ধান পেতে পারিনে?’ ইত্যাদি।

হারুণ তাই বলিয়া মিনমিনে ছেলেও নয়। সে বলিল, ‘অত গোলমাল করলে বলি কী করে বলো? আমার বলা তো তোমরাই বলে নিচ্ছ।’

কুম্ভীর মিয়াঁ হাঁকড়াইয়া উঠিল, ‘এই! সব চোপ। বাস, আর একটি কথা কইছ কী – ভুঁড়ি চাপা! একেবারে ব্যাং-চ্যাপটা!’

হারুণ বলিল, ‘নারী শুধু ইঙ্গিত, সে প্রকাশ নয়। নারীকে আমরা দেখি, বেলাভূমে দাঁড়িয়ে – মহাসিন্ধু দেখার মতো। তীরে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের যতটুকু দেখা যায়, আমরা নারীকে দেখি ততটুকু। সমুদ্রের জলে আমরা যতটুকু নামতে পারি, নারীর মাঝেও ডুবি ততটুকুই।… সে সর্বদা রহস্যের পর রহস্য-জাল দিয়ে নিজেকে গোপন করছে – এই তার স্বভাব।…

হারুণ যেন দিশা হারাইল। মনে হইল, সে যেন চকোরের মতো চাঁদের সুধা পান করিয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে! সে যেন পরিস্থানে শুইয়া ফুল ফোটার স্বপন দেখিতেছে।

সে বলিয়া যাইতে লাগিল, ‘কী গভীর রহস্য ওদের চোখে-মুখে। ওরা চাঁদের মতো মায়াবী; তারার মতো সুদূর। ছায়াপথের মতো রহস্য।… শুধু আবছায়া, শুধু গোপন! ওরা যেন পৃথিবী হতে কোটি কোটি মাইল দূরে। গ্রহলোক ওদের চোখে চেয়ে আছে অবাক হয়ে – খুকি যেমন করে সন্ধ্যাতারা দেখে। ওদের হয়তো শুধু দেখা যায়, ধরা যায় না। রাখা যায়, ছোঁয়া যায় না। ওরা যেন চাঁদের শোভা, চোখের জলের বাদলা-রাতে চারপাশের বিষাদ-ঘন মেঘে ইন্দ্রধনুর বৃত্ত রচনা করে। দু-দণ্ডের তরে, তারপর মিলিয়ে যায়। ওরা যেন জলের ঢেউ, ফুলের গন্ধ, পাতার শ্যামলিমা। ওদের অনুভব করো, দেখো, কিন্তু ধরতে যেয়ো না।’

সকলে মুগ্ধবিস্ময়ে শুনিতেছিল। কিন্তু তাহারা শুনিতেছিল, না সুন্দরকে – কবিকে দেখিতেছিল, বলা দুষ্কর। হঠাৎ উলঝলুল হারুণের অসমাপ্ত সুরের সহিত সুর রাখিয়া বলিয়া উঠিল, ‘ঢেউ ধরতে গেলেই জলে ডুববে। গন্ধ ধরতে গেলেই বিঁধবে কাঁটা। শ্যামলিমা ধরতে গেলেই বাজবে শাখা। নারী দেবী, ওকে ছুঁতে নেই, পায়ের নীচে গড় করতে হয়।… কিন্তু কবি, নারী নায়িকা। ও ছাড়া নারীর আর কোনো সংজ্ঞাই নেই।’

অনেকেই না বুঝিয়া হাসিল। কেহ মজা অনুভব করিল, কেহ মানে বুঝিল না।

তরিক তাহার রসিক নাম বজায় রাখিবার জন্য দিগ্বসন পর্যন্ত হইতে রাজি। সে মুখ বিকৃত করিয়া স্বর কাঁপাইয়া বলিয়া উঠিল, ‘ওরে ব্যাটা, তাই তোমার তনু দিনের দিন এমন ক্ষীণ হচ্ছে! তুমি যে নায়ক হয়ে বসে আছ, তা কে জানে! তোমার ডিসপেপসিয়া হয়েছে! যাও, শিগগির এক শিশি ‘কুওতে-মেদা’ কিনে খেয়ে ফেলো!’

হাসির তুফান বহিয়া গেল!

উলঝলুল দৃক্পাতও করিল না। নির্বিকারচিত্তে সিগারেট পোড়াইয়া ধূম্রপুঞ্জের সৃষ্টি করিতে লাগিল।

সে বরাবরই এই রকমের ।

হারুণ এই সব বাজে হুল্লোড়ে যোগদান করিতেছিল না বটে, তবে সে যে এসব উপভোগ করিতেছিল, তাহা তাহার মুখ দেখিয়া বেশ বোঝা যাইতেছিল।

হারুণ সাধারণত একটু কম কথা বলে, কিন্তু দরকার হইলে এত বেশি বলে যে, তাহা প্রায় বক্তৃতা হইয়া উঠে।

হারুণের ওপর সকলেরই বেশ একটা সহজ শ্রদ্ধা ছিল। সে শুধু কবি বলিয়াই নয়, মানুষ বলিয়া। তাহাকে কেহ কখনও তরল হইতে দেখে নাই।

কাজেই হারুণ যখন উলঝলুলকে মৃদু হাসিয়া নারী নায়িকা কেন, জিজ্ঞাসা করিল, উলঝলুল তখন তাহার নির্বিকারত্বের বাঁধুনি একটু শিথিল করিল।

সে বলিল, “আমি জানি, নারী মাত্রই নায়িকা। ওরা প্রত্যেকে প্রতিদিন গল্প আর উপন্যাস সৃজন করে চলেছে।… তবে বড্ড বজ্র আঁটুনি – অবশ্য গেরো ফস্কা। কত “চোখের বালি” কত “ঘরে বাইরে”, কত “গৃহদাহ”, “চরিত্রহীন” সৃষ্টি করছে নারী, তার কটাই বা তোমাদের চোখে পড়ে কবি।… যে কোনো মেয়েকে দুটো দিন ভালো করে দেখো, দেখবে লক্ষ্মী-পক্ষী ইত্যাদি চতুর পুরুষের দেওয়া যত সব বিশেষণ কোনোটাই তাকে মানায় না। তবে, নারী বেচারি সংস্কার আর সমাজের খাতিরে সে যা নয় – তাই হবার জন্যে আমরণ সাধনা করছে। সে যুগ যুগ ধরে চতুর পুরুষের ছাঁচে নিজেকে ঢেলে পুরুষকে খুশি করছে। পুরুষ কিন্তু দিব্যি গায়ে ফুঁ দিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে এবং নারীকে শিখাচ্ছে দাঁড় ও ছোলা কলার মহিমা। সমানে সমানে বোঝাপড়া হলে নারীকে দেখতে শুধু নায়িকা রূপেই। তোমরা নারীকে দেখ, সে যা হলে ভালো হয় – তাই করে আর আমাদের মতো নিরেট মানুষে দেখে, নারীকে সে যা আছে – তার এক চুলও অতিক্রম না করে। তোমরা যারা নারীকে পূজা কর, আমার এ নির্মমতায় হয়তো ব্যথা পাবে, কিন্তু আমি নারীকে পূজা না করলেও অশ্রদ্ধা করিনে এবং শ্রদ্ধা হয়তো তোমাদের চেয়ে বেশিই করি। কিন্তু তাকে অতিরিক্ত অলংকার পরিয়ে সুন্দর করে – সিঁদুর-কঙ্কণ পরিয়ে কল্যাণী করে নয়। আমি সহজ নারীকে, নিরাভরণাকে করি বন্দনা। রাংতার সাজ পরিয়ে নারীকে দেবী করবার সাধনা আমার নয়। তিন হাত নারীকে বারো হাত শাড়ি পরিয়ে বিপুল করে বাইশ সের লুৎফুন্নিসাকে হিরা জহরত সোনাদানা পরিয়ে এক মনি ভারাক্রান্ত করে – নারীকে প্রসংসা করার চাতুরি আমার নয়! তোমরা হয়তো চটবে, কিন্তু আমি বলি কী, জান? আমি চাই রূপের মোমতাজকে। তাজমহল দিয়ে মোমতাজকে আড়াল করার অবমাননা আমাকে পীড়া দেয়। আমার ক্ষমতা যদি থাকত, ওই বন্দনাগার হতে মোমতাজকে আমি মুক্তি দিতাম। কবরের ভিতর যদি শান্তি থাকে, তবে ‘জাহানারা’ ‘মোমতাজ’ বেচারির চেয়ে অনেক শান্তিতে আছে। জাহানারার কবরের শষ্প-আচ্ছাদনকে মানুষের অহংকার দলিত করেনি, কোনো পাষাণ-দেউল তার বুকে বসে তার বাইরের আকাশ আলোকে আড়াল করে দাঁড়ায়নি!…”

সকলে স্তব্ধ হইয়া শুনিতেছিল এই আধ-পাগলের প্রলাপ। কে একজন বলিয়া উঠিল, ‘পাগলের পাগলামিতেও মাঝে মাঝে মানে থাকে!’ উলঝলুল জোরে-জোরে সিগারেট টানিয়া নিমেষে প্রায় দেড়টা সিগারেট পুড়াইয়া ফেলিল। তাহার পর আবার বলিতে আরম্ভ করিল। –

‘দেখো মানুষ যা নয়, সেই মিথ্যায় অভিষিক্ত করে তাকে খুব শ্রদ্ধা দেখাচ্ছ বলে তোমরা খুব বাহবা নিতে পার, কিন্তু আমার শ্রদ্ধা করার ধারা অন্য রকম। মানুষের – তা তিনি নর হন আর নারীই হন – যা আছে তাই নিয়েই তাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবার, সম্মান দেখাবার শক্তি ও সাহস আমার আছে। আমার মত অন্তত অতটুকু তৈরি হয়েছে। – শয়তান সৃষ্টি করা সত্ত্বেও আমি স্রষ্টাকে সম্মান করি। তোমরা শয়তানের নিন্দা করে স্রষ্টার ওপর ‘সেনসার মোসন’ আন, প্রকারান্তরে তাঁর সৃষ্টির দোষ ধরে সমালোচনা কর, আমি তা করিনে – এই যা তফাত। তোমরা নারীকে দেবী বলে এই কথাটাই পাকে-প্রকারে স্মরণ করিয়ে দাও যে, সে আসলে মানবী – দেবী হলেই তাকে মানায় ভালো! নারীকে এ অবমাননা করবার দুর্মতি আমার যেন কোনো দিন না হয়।’

তমিজ এতক্ষণ ধরিয়া কথা কহে নাই। সে অতিমাত্রায় রুচিবাগীশ। এই জন্য সকলে তাহাকে বে-তমিজ বলিয়া খ্যাপাইত। তাহার আদর্শ ছিল রামানন্দ ও তুষ্ণীকুমার বাবু। উলঝলুলকে সে সহিতে পারিত না। সে একেবারে খেপিয়া উঠিয়া বলিল, ‘বাবা পাগলা-গাজি, তুমি থামো! তোমার আর বক্তিমে দিতে হবে না! তোমার মতো বিশ্ব-বখাটে ছেলের আদর্শ নিয়ে জগৎ চলছে না আর চলবেও না!’

উলঝলুল হাসিয়া বলিল, “ভাই বে-তমিজ! চটছ কেন? আমি তো তোমার ‘সাধারণ ব্রাহ্ম মন্দিরে’ বা ‘দেবালয়ে’ গিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিনে। তোমার গুরুর আর তোমাদের মতন আদর্শবাদীর ন্যাকামি আর মিথ্যাচার অসহ্য বলেই তো এত ঘা দিই। শয়তানের ওপর আমার কোনো আক্রোশ নেই, কেননা সে যা – তা সে লুকোয় না, তাকে চিনতে কারুর বেগ পেতে হয় না। কিন্তু ভিতরের কড়া-ক্রান্তি-হিসাবরত স্বার্থপর মুদিওয়ালা বানিয়াকে যখন বাইরের আচার্যের দাড়ি দিয়ে ঢাকতে যাও, তখনই আমি আসি ওই পর-দাড়ির মুখোশ খুলে তার ভিতরের বীভৎস কদর্যতা সকলের সামনে তুলে ধরতে। অবশ্য, তার জন্য আমাকেও অনেকটা নীচে নেমে যেতে হয়। কিন্তু যাক, তোমার রুচিবিকারের ভণ্ডামি আর ন্যাকামি নিয়ে আলোচনা করবার যদি দরকার হয় আর একদিন করব। আমাদের যে আলোচনা চলছিল – তাই চলুক।’

হারুণ বলিল, ‘তুমি কি বলছ, নারীর আর যত রূপ মিথ্যা? সেবিকা, প্রীতিময়ী, স্নেহময়ী – এসব রূপ তার ছলনা? এ মূর্তি সে নিয়েছে তার পুরুষের স্তুতি আর বন্দনার প্রতিদানে – কিংবা তা আরও পাবার লোভে? অথবা তাকে এ সাজে সাজিয়েছে ঈর্ষাতুর পুরুষ? তাকে অবগুন্ঠন পরিয়েছে পুরুষ, মানি – কিন্তু সে তো তাকে সুন্দর করার উদ্দেশ্যেই। নারীকে ঘোমটার আড়াল করে দাঁড় করিয়েই তো তাকে পাবার নেশা বাড়িয়ে দিয়েছে হৃদয়ের। এই আড়ালই কাব্য সৃষ্টি করছে। যক্ষকে চিত্রকূটের আড়াল না দিলে কি মেঘদূত-এর সৃষ্টি হত? সীতাকে রাবণ হরণ না করলে কি রামায়ণ পেতাম? দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ কৌরবেরা করেছিল বলেই মহাভারতের মহাদানে আমাদের পাত্র পূর্ণ হয়ে উঠেছে!’

উলঝলুল পুঞ্জীভূত ধূম্র নাসিকা ও মুখ-গহ্বর দিয়া উদ্গিরণ করিয়া আরও কিছু বলিবার আয়োজন করিতেই চা, গুড়ের সন্দেশ এবং লুচি আসিয়া হাজির হইল।

দেখা গেল, যুবকদের কাছেও নারী অপেক্ষা গুড়ের সন্দেশ অনেক মিষ্টি এবং লুচি ও চা ঢের ঢের প্রিয়। গুড়ের সন্দেশ ও লুচিতে নারী ডুবিয়া গেল। তাহাদের খাইবার ধরন দেখিয়া মনে হইল, যেন বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত অথবা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর-ফেরত একদল বুভুক্ষু। কুম্ভীর মিয়াঁ এক গালে এক ডজন লুচি ও এক গালে এক ডজন গুড়ের সন্দেশ পুরিয়া মুখ-সঞ্চালনবিদ্যার যে অদ্ভুত আর্ট দেখাইতেছিল, তাহা দেখিয়া কেহ হাসিতেছিল – কেহ ওই বিদ্যা আয়ত্ত করিবার মকশো করিতেছিল, আর যাহারা রাগিয়া উঠিতেছিল তাহাদেরই মধ্যে একজন খানিকটা নস্য লইয়া কুম্ভীর মিয়াঁর নাকে ঠাসিয়া দিল। কুম্ভীর মিয়াঁ নস্য লইত না। অতএব ইহার পর যে বীভৎস দৃশ্যের সৃষ্টি হইল, তাহা না বলাই ভালো। তাহার মুখ-গহ্বর হইতে লালা-মিশ্রিত সমস্ত লুচি ও সন্দেশ উৎক্ষিপ্ত হইয়া প্রায় সকলের অঙ্গ অভিষিক্ত করিয়া দিল। খাওয়া রহিল পড়িয়া, লাফাইয়া যে যেখানে পারিল পলাইল। কিন্তু কুম্ভীর মিয়াঁর হাঁচি আর থামে না। হাঁচিতে, কাশিতে, লালাতে, শিকনিতে মিশিয়া একটা বিতিকিচ্ছি ব্যাপার হইয়া গেল। বিকচ্ছ ও প্রায় দিগ্বসন কুম্ভীর মিয়াঁর ভুঁড়ি হাঁচির বেগে প্রবল বেগে আন্দোলিত হইতে লাগিল, – স্টিমার পার হইয়া যাইবার পর গঙ্গা-বক্ষের বয়া যেমন করিয়া দুলিতে থাকে! চক্ষু ত্রৈলঙ্গ স্বামীর মতো হইয়া উঠিল। হাঁচি-নিষিক্ত নাসিকা দেখিয়া মনে হইল, যেন কর্তিত খেজুরগুঁড়ি দিয়া রস চোঁয়াইতেছে। কেহ তাহার মাথায় কেহ বা ভুঁড়িতে বদনা বদনা পানি ঢালিতে লাগিল। তরিক ‘সুরা ইয়াসিন’ পড়িয়া শুনাইতে লাগিল। ‘সুরা ইয়াসিন’ অন্তিম সময়েই শুনাইয়া থাকে এবং ‘আজান’ নামাজের সময় ব্যতীত অন্য সময় দিলে সাধারণত লোকে মনে করিয়া থাকে – কাহারও বাড়িতে সন্তান হইয়াছে। সুতরাং তরিকের ‘সুরা ইয়াসিন’ পড়াতে যত না হাসির সৃষ্টি হইল, আমজাদ তাড়াতাড়ি কাছা খুলিয়া প্রাণপণ চিৎকারে আজান দিতে শুরু করায় সকলে হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল!

মোটের উপর, যদি কোনো মাতাল এটাকে একটা তাড়িখানা মনে করিয়া ঢুকিয়া পড়িত তাহা হইলে তাহাকে দোষ দেওয়া চলিত না।

এইবার কুম্ভীর মিয়াঁর রাগিবার পালা। রাগাইয়া গালি খাওয়া মুখরোচক বটে, তবে তাহা লুচি ও গুড়ের সন্দেশ নয়। কাজেই তাহা গলাধঃকরণ করিতে অনেকেরই যথেষ্ট বেগ পাইতে হইল। কিন্তু থাক, আর নয়। মেসে এসব ব্যাপার কিছু নতুন নয়।

আড্ডা যখন ভাঙিল, তখন রাত্রি পাশ ফিরিয়া শুইয়াছে। ঘড়িতে ঢং করিয়া একটা বাজিল।

বাবুর্চি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং যে যা পারিল দুটো মুখে গুঁজিয়া দিয়া আপন আপন সিটে লম্বা হইয়া পড়িল।

ঘুম আসিল কিনা বলিতে পারি না, কেননা হপ্তা-খানিকের মধ্যেই গ্রীষ্মের ছুটি। প্রায় সব কলেজই বন্ধ হইয়া যাইবে।

শুইয়া শুইয়া তরুণেরা গ্রীষ্মের আর পূজার ছুটির আগে যেসব কথা ভাবে, তাহা আন্দাজ করিলে – তরুণেরা যাই হউন, রুচিবাগীশ কুঞ্চিত-নাসিকার দল খুশি হইবেন না। তাঁহারা ভাবিতে পারেন, ছেলেরা সেসময় ভগবৎচিন্তা করে মনে মনে। ইহাও হয়তো বলে – যেন, খুব ভোরে তার ঘুম ভাঙিয়া যায় – সে ফজরের নামাজ পড়িবে! তাঁহাদের এরূপ ভাবায় সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি। কিন্তু তরুণেরা তাহা ভাবে না। সকলের কথা বলিতে পারি না, তবে অধিকাংশ তরুণই সেসময় আমতলা, পুকুর-ঘাট, নদীরপাড় এবং আনুষঙ্গিক মধুর আরও কিছুর স্মৃতি – এই সবই হয়তো বিশেষ করিয়া ভাবে।

কাজেই ঘুম সে রাত্রে কাহার আসিল জানি না; অন্তত উলঝলুল ও হারুণের আসে নাই।

সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রায়তন যে কামরাটি এবং যাহাতে একটি মাত্র সিট ছিল, সেই কামরাটিতে উলঝলুল একা থাকিত। আড্ডা যখন ভাঙিয়া গেল এবং মেস শান্ত হইল, তখন হারুণ তাহার তক্তা প্যাঁটরা টানিয়া উলঝলুলের স্বল্পায়তন কামরাটির অবকাশটুকু ভরাট করিয়া ফেলিল। উলঝলুল প্রায় গোপাল-কাছা হইয়া চিৎপটাং দিয়া শুইয়া ধূম্রমার্গে বিচরণ করিতেছিল। সে হারুণের তক্তা টানার ঘেসড়ানিতে সচকিত হইয়া উপুড় হইয়া শুইয়া হারুণের কার্যকলাপ দেখিতে লাগিল। দেখিয়া খুব বেশি বিস্মিত হইল বলিয়া মনে হইল না। একরাশ উচ্ছৃঙ্খল কেশের গুচ্ছ ললাট হইতে তুলিয়া সে একটু হাসিল মনে হইল। হারুণও তাহা দেখিয়া ঈষৎ হাসিল।

বাহির তখন শব্দহীন। ক্বচিৎ মোটরের চাকার ঘর্ঘরধ্বনি সেই শব্দহীন অতলতায় নিমেষের জন্য চঞ্চলতার দোলা দিয়া মিলাইয়া যাইতেছিল, – নিশীথ-রাতে তীরের তরুশাখা হইতে একটি ছোট্ট ফল পড়িয়া দিঘির নিতলতায় যেমন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। আকাশে অগণিত নক্ষত্র ফেনাইয়া উঠিতেছিল ছায়াপথের কূলে কূলে। ওরা যেন জ্যোতির্ভ্রমর, আকাশ যেন নীলোৎপল, চাঁদ যেন তাহার পদ্মচাকি।

নীরব নিস্পন্দ জগৎ। রাতের চোখে নিদ্রা যেন জড়াইয়া ধরিয়াছে। এমনই নীরব-নিশীথে যদি হৃদয়ের সান্নিধ্য হৃদয় দিয়া অনুভব করা যায়, তবে সে নিশীথ যেন জীবনে আর না কাটে।

কলিকাতার সকল রাজপথ সকল অলিগলির ধুলা-কাদা পায়ে লাগিয়াছে বলিয়াই হতভাগ্য জাহাঙ্গীর আজ উলঝলুল নামের বিদ্রুপ-তিলক পরিয়াছে। অগ্ন্যুৎপাতের ভস্মরাশির মধ্য হইতে মানুষকে টানিয়া বাহির করিবার – বাঁচাইবার দুরন্ত সাধনা তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে বলিয়া, সত্যকে দর্পণের মতো হাতে ধরিয়া দেখিতে চায় বলিয়া সে আজ রুচিবাগীশ নীতি-কচকচিদের ঘৃণার বক্র ইঙ্গিত সহিয়া যাইতেছে। – হারুনের চোখে জল আসিল। সে কিছুতেই নিজেকে সংবরণ করিতে পারিতেছিল না। সে হঠাৎ উলঝলুলকে স্পর্শ করিয়া বলিয়া উঠিল, ‘ওগো সত্যব্রত, ওগো বেদনা-সুন্দর, ওগো পাগল, তোমায় সালাম, হাজারবার সালাম, করি!’ উলঝলুল তখন অঘোর ঘুমাইতেছে!

বাহিরে তাকাইয়া হারুণের মনে হইল সারা আকাশ বাতাস যেন ঘুমাইয়া চাঁদের স্বপন দেখিতেছে! পবিত্র শান্তিতে তাহার হৃদয় স্নিগ্ধ হইয়া গেল। সে ঘুমের ক্ষীরসাগরে ডুবিয়া গেল।

আকাশ, চন্দ্র ও তারকা সাক্ষী রহিল… আজ একটি হৃদয় আর একটি হৃদয়ের সান্নিধ্য লাভ করিল – শুধু হাসি বদল করিয়া…

ধরা আজ সুন্দরতর হইল।

কুহেলিকা – ০২

মেসে যা-ই বলিয়া ডাকুক, আমরা উলঝলুলকে জাহাঙ্গীর বলিয়াই ডাকিব।

জাহাঙ্গীরের পৈতৃক বাড়ি কুমিল্লা জেলায়। তবে সে কলিকাতায় থাকিয়াই মানুষ হইয়াছে। তাহার পিতা ছিলেন কুমিল্লার একজন বিখ্যাত জমিদার ও মানীলোক। বৎসর চারেক হইল, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। সে-ই এখন তাঁহার বিপুল জমিদারির উত্তরাধিকারী। তবে তাহার মাতা আজও জীবিতা, এবং জমিদারি পরিচালনা করেন তিনিই। তাঁহার জমিদারি পরিচালনের অতিদক্ষতা দর্শনে লোকে নাকি বলাবলি করে যে, মেয়েরা সুযোগ পাইলে জমিদারি তো চালাইতেই পারে, কাছা আঁটিয়া ঘোড়ায়ও চড়িতে পারে! তাঁহার শাসনে বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল না খাক, তাঁহার জমিদারির বড়ো বড়ো রুই-কাতলা ও চুনোপুঁটি এক জালে বদ্ধ হইয়া একসাথে নাকানি-চুবানি হইয়াছে। হিন্দু প্রজারা তাঁহাকে বলিত ‘রায়বাঘিনী’ এবং মুসলমানেরা বলিত ‘খাঁড়ে দজ্জাল’ (খরে দজ্জাল)!

জাহাঙ্গীরের পিতা বাঁচিয়া থাকিতে তাহার পিতা-মাতা বৎসরের অধিকাংশ সময় কলিকাতাতেই কাটাইয়াছেন। তাহাদের দু-চারখানা বাড়িও ছিল কলিকাতায়। কিন্তু তাহার পিতার মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীরের মাতা সে সমস্ত ভাড়া দিয়া ছেলেকে বেকার হোস্টেলে রাখিয়া নিজে জমিদারি দেখিতে কুমিল্লা চলিয়া যান।

জাহাঙ্গীরের ধাতে কিন্তু হোস্টেলের জেল কয়েদির জীবন সহিল না। সে হোস্টেল ছাড়িয়া মেসে আসিয়া আস্তানা গাড়িল।

ইচ্ছা করিলে সে হয়তো আলাদা বাসা বাঁধিয়াই থাকিতে পারিত, কিন্তু কেন যে তাহা করিল না, তাহা তাহার বিধাতাপুরুষই জানেন। সে মাসে সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিলেও হয়তো তাহার মাতা বিশেষ আপত্তি করিতেন না, তাঁহার অপত্য স্নেহ এতই প্রবল ছিল; কিন্তু জাহাঙ্গীর কোনো মাসে এক শত টাকার বেশি খরচ করিয়াছে, এ বদনাম স্টেটের অতি কৃপণ দেওয়ানজিও দিতে পারেন নাই। ইহাতে জাহাঙ্গীরের মাতা খুশিই হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার খাওয়া-পরার অতিমাত্রায় সাধাসিধে ধরন তাঁহাকে পীড়া দিত। অত বড়ো স্টেটের ভাবী মালিক, সে যদি সংসারে এমনই বীতশ্রদ্ধ হইয়া থাকে এবং এমন মুসাফিরি হালে চলাফেরা করে, তবে কাহার জন্য এ পণ্ডশ্রম? কিন্তু ইহা লইয়া পুত্রকে অনুরোধ বা অনুযোগ করা বৃথা। তাঁহার উপরোধে বা আদেশে জাহাঙ্গীর বরং ঢেঁকি গিলিবার চেষ্টা করিবে, তবু তাহার চলাফেরার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে দিবে না।

বহুদিন হইতেই জাহাঙ্গীরের চোখে মুখে, চলাফেরায়, কঠিন জীবনযাপনের মধ্যে মাতা এই বিরস ঔদাসীন্য, বেদনাসিক্ত অশ্রদ্ধা দেখিয়া আসিতেছেন এবং তিনি তাহার কারণও জানিতেন, তাই মা হইয়াও তিনি পুত্রকে দস্তুর মতো ভয় করিয়া চলিতেন। তিনি যেন পুত্রের কেউ নন। মাতা-পুত্রের মধ্যে এই দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধানের সৃষ্টি ইতিপূর্বে হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু জাহাঙ্গীর এখন আর বাহিরের দিক দিয়া সহজে তাহা ধরা পড়িবার অবকাশ দেয় না। সে বলে, ‘কী করব মা, আমার স্বভাবই এই, কিচ্ছু ভালো লাগে না যেন।’ সে বলে বটে হাসিয়াই, কিন্তু তাহার পীড়িত মনের চাপ মুখের মুকুরে ধরা পড়ে।

জননী অশ্রু সংবরণ করিয়া উঠিয়া যান। তাঁহার এ দুর্বলতার একটু ইতিহাস আছে। তাহাই বলিতেছি।–

জাহাঙ্গীর যখন ‘জননী ও জন্মভূমিকে স্বর্গাদপি গরীয়সী’ বলিয়া সবে মাত্র শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে শিখিয়াছে, সেই সময় অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে সে শুনিল, তাহার মাতা কলিকাতারই এক জন ডাকসাইটে বাইজি এবং তাহার পিতা চিরকুমার! সে তাহার পিতামাতার কামজ সন্তান!

সেই দিন হইতে তাহার চোখে সুন্দর পৃথিবীর রং বদলাইয়া গিয়াছে। তাহার জীবনের আনন্দ-দীপালিকে যেন থাবা মারিয়া নিভাইয়া দিয়াছে। সে মানুষের জীবনের অর্থ নূতন করিয়া বুঝিবার সাধনা করিতেছে!

সে তাহার আদর্শবাদের কাচ দিয়া বাসি পৃথিবীকে সাত-রঙা করিয়া দেখিয়াছে, সহজ মানুষকে আপন-মনের মাধুরী দিয়া বিচিত্রতর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছে; কিন্তু আজ সে উদ্যতদণ্ড বিচারকের মতো নির্মম, সে এই পৃথিবীর বিচার করিবে! সে আজ সৃষ্টিকে তাহার এই বারবিলাসিনির মতো ব্যবসাদারী সাজসজ্জার ভণ্ডামির জন্য শাস্তি দিবে!

নিষ্ঠুর বজ্রালোকে আজ সত্যের সহিত তাহার মুখোমুখি পরিচয় হইয়া গিয়াছে। আজ সে কঠোর বাস্তবব্রতী!…

কুহেলিকা – ০৩

তখন স্বদেশযুগের বান ডাকিয়াছে। ইংরেজ তাহার রাজত্ব ভাসিয়া যাওয়ার ভয় না করিলেও ডুবিয়া যাওয়ার আশঙ্কা একটু অতিরিক্ত করিয়াই করিতেছিল। ঘরের ঘটিবাটি সে সামলাইতেছিল না বটে, কিন্তু বাঁধ সে ভালো করিয়াই বাঁধিতেছিল। জাহাঙ্গীর তখনও বালক, – স্কুলে পড়ে। এমনই দিনে ‘জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী’ মন্ত্রে এই কল্পনাপ্রবণ কিশোরকে দীক্ষা দিলেন তাহারই এক তরুণ স্কুলমাস্টার প্রমত্ত। প্রমত্ত যে বিপ্লববাদী, এ ভীষণ সংবাদ স্কুলের কয়েকটি বিপ্লবপন্থী ছাত্র ব্যতীত হয়তো বিধাতাপুরুষও জানিতেন না। তবে সি.আই.ডি. প্রভু জানিতেন কি না, বলা দুষ্কর। বিধাতাপুরুষে আর সি.আই.ডি. মহাপুরুষে এইটুকু তফাত! যাহা পূর্বোক্ত পুরুষের অগোচর, তাহা শেষোক্ত মহাপুরুষের নখদর্পণে! – এক দিন একটি ছাত্র গান করিতেছিল – ‘নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে!’

প্রমত্ত হাসিয়া বলিল, ‘এ গান কাকে উদ্দেশ করে লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ, জানিস?’ ছেলেটি উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিল, ‘কেন স্যার, ভগবানকে উদ্দেশ করে।’ প্রমত্ত ঘাড় নাড়িয়া বলিল, ‘উঁহু, তুই জানিসনে। রবীন্দ্রনাথ শ্রীমৎ টিকটিকি বাবাজিকে স্মরণ করে ভক্তিভরে এ-গান রচনা করেছিলেন।’ ছেলেদের উৎসাহ দেখে কে! সেইদিন হইতে কাহাকেও টিকটিকি বলিয়া সন্দেহ হইলেই, এমনকি দেয়ালে টিকটিকি দেখিলে, তাহারা তারস্বরে গাহিত, –

‘নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে।’

প্রমত্তকে ছাত্রদের সকলে শ্রদ্ধা করিত, ভালোবাসিত – ভালো শিক্ষক বলিয়াই নয়, সে সকলকে অন্তর দিয়া ভালোবাসিতে জানিত বলিয়া। উঁচু ক্লাসের অধিকাংশ ছাত্রই তাহাকে প্রমতদা বলিয়া ডাকিত।

প্রমত্তের – একা প্রমত্তের কেন, যে কোনো বিপ্লবনায়কেরই – কোনো কার্যের কারণ জিজ্ঞাসার অধিকার কোনো বিপ্লববাদীরই ছিল না, তবুও তাহারা প্রমত্তের জাহাঙ্গীরকে ‘মাতৃমন্ত্রে’ দীক্ষা দেওয়া লইয়া একটু চড়া রকমেরই প্রতিবাদ করিল। প্রমত্ত কোনো বড়ো দলের নায়ক ছিল না। তবুও তাঁহাকে অশ্রদ্ধা করিবার সাহস বড়ো বড়ো বিপ্লব-নায়কদেরও হয়নি। ভবিষ্যতে প্রমত্ত এক জন বড়ো বিপ্লবনায়ক হইবে, এ-ভয়ও দলের ছোটো-বড়ো দলের সকলেই করিত। সুতরাং এ-প্রতিবাদের উত্তর সে তাহারই অধীন বিপ্লববাদীদের না দিলেও পারিত, কিন্তু লোকটি আসলে ছিল একটু বেশি রকমের ভালো-মানুষ! কাজেই নিয়ম-বিরুদ্ধ হইলেও সে ইহা লইয়া বেশ একটু তর্ক করিল। বলিল, ‘দেখো, আমাদের অধিনায়ক বজ্রপাণি মহাশয়কে আমি আমার ভগবানের চেয়েও শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তাঁর এমতকে মানতে যথেষ্ট ব্যথা পাই যে বাংলার মুসলমান ছেলে বিপ্লববাদীর আদর্শকে গ্রহণ করতে পারে না। অবশ্য, তাঁর স্পষ্ট নিষেধ থাকলে আমি জাহাঙ্গীরকে এ দলে নিতে পারতাম না। তা সে যত ভালো ছেলেই হোক। তোমরা বলবে, অধিকাংশ মুসলমান ছাত্রই হয় চাকুরি-লোভী, না হয় ভীরু। কিন্তু ওদের সব ছেলেই যে ওই রকমের, তা বিশ্বাস করবার তো কোনো হেতু দেখিনে। তাছাড়া, আমরা ওদের চেয়ে কম চাকুরি-লোভী, কম ভীরু – এ বিশ্বাস করতে আমার লজ্জা হয়।

দেশপ্রেম ওদের মধ্যে জাগেনি – ওদের কেউ নেতা নেই বলে। আর, ধর্ম ওদের আলাদা হলেও এই বাংলারই জলবায়ু দিয়ে তো ওদেরও রক্ত-অস্থি-মজ্জার সৃষ্টি। যে-শক্তি যে-তেজ যে-ত্যাগ তোমাদের মধ্যে আছে, তা ওদের মধ্যেই বা থাকবে না কেন? তা ছাড়া আমি মুসলমান ধর্মের যতটুকু পড়েছি, তাতে জোর করেই বলতে পারি যে, ওদের ধর্ম দুর্বলের সান্ত্বনা “অহিংসা পরমধর্ম”কে কখনও বড়ো করে দেখেনি! দুর্বলেরা অহিংসার যত বড়ো সাত্ত্বিক ব্যাখ্যাই দিক না কেন, ও জিনিসটা মুসলমানেরা অভ্যাস করেনি বলে ওতে ওদের অগৌরবের কিছু নাই!

আজকাল এক দল অতিজ্ঞানী লোক বীর-ধর্ম রাজসিকতাকে বিদ্রুপ করে তাদের কাপুরুষতার তামসিকতাকে লুকোবার চেষ্টা করছে, কিন্তু আমি তাঁদের জিজ্ঞেস করি – শুধু কি বুদ্ধ খ্রিস্ট নিমাই-ই বেঁচে আছেন বা থাকবেন? রাম, কৃষ্ণ, অর্জুন, আলেকজান্ডার, প্রতাপ, নেপোলিয়ন, গ্যারিবল্ডি, সিজার – এঁরা কেউ বেঁচে নেই – না থাকবেন না? কত ব্যাস-বাল্মীকি-হোমার অমর হয়ে গেলেন এই গাথা লিখেই। তোমরা হয়তো বলবে, অনাগত যুগে এদের কেউ বড়ো বলবে না, কিন্তু তোমাদের সে অনাগত যুগ আসতে আসতে পৃথিবীর পরমায়ু ফুরিয়ে যাবে। তা ছাড়া সাত্ত্বিক ঋষিরা, অহিংস কবিরা অনাগত যুগের অবতারের যে কল্কি বা মেহেদি মূর্তির কল্পনা করেছেন, তাকে তো নখদন্তহীন বলা চলে না। যাক, কী বলতে কী সব বলছি। দ্যাখ, নেংটি-পরা বাবাজিদের এই অহিংসবাদ আমায় এত আহত করে তোলে যে তখন আর আমার কাণ্ডজ্ঞান থাকে না! আমি বলছিলাম কী–’

ইহারই মধ্যে একটি টলস্টয়-ভক্ত ছিলে বলিয়া উঠিল, ‘কিন্তু প্রমতদা, আমরা মার খেয়েই মারকে জয় করব – এ কি একেবারেই মিথ্যা?’

প্রমত্ত উত্তেজিত স্বরে বলিল, ‘তা হলে আমরা বহুদিন হল জয়ী হয়ে গেছি! কারণ, আমরা নির্বিকার চিত্তে এত শতাব্দী ধরে এত মার খেয়েছি যে, যারা মেরেছে তারাই শেষে দিকশিক মেরে গেছে। আমাদের আর্য মেরেছে, অনার্য মেরেছে, শক মেরেছে, হূন মেরেছে! আরবি ঘোড়া মেরেছে চাঁট, কাবলিওয়ালা মেরেছে গুঁতো, ইরানি মেরেছে ছুরি, তুরানি হেনেছে তলওয়ার, মোগল-পাঠান মেরেছে জাত, পর্তুগিজ-ওলন্দাজ-দিনেমার-ফরাসি ভাতে মারতে এসে মেরেছে হাতে, আর সকলের শেষে মোক্ষম মার মেরেছে ইংরেজ। মারতে বাকি ছিল শুধু মনুষ্যত্বটুকু – যার জোরে এত মারের পরও এ জাত মরেনি – তাই মেরে দিলে ইংরেজ বাবাজি! এত মহামারির পরও যদি কেউ বলেন, “আমরা এই মরে মরেই বাঁচছি”, তবে তাঁর দর্শনকে আমি শ্রদ্ধা করি – কিন্তু বুদ্ধিকে প্রশংসা করিনে। তাঁর বুদ্ধি-স্থানের ভালো করে চিকিৎসা হওয়া উচিত। যাক, এ নিয়ে আমাদের আলোচনা নয়। আমি বলছিলাম, সত্যিই কি আমাদের এ আন্দোলন থেকে মুসলমানদের বাদ দেব? ওদের অনেক দোষ আছে স্বীকার করি, কিন্তু ওরা সরল-বিশ্বাসী ও দুঃসাহসী! ওদের হাতে বাঁশ আছে সত্যি, কিন্তু তা ওরা পেছনে লুকিয়ে রাখতে জানে না, একেবারে নাকের ডগায় উঁচিয়ে ধরে – এই যা দোষ। ওতে আমাদের কাজ হয় না। ওদের গুপ্তি-মন্ত্রে দীক্ষা দিলে হয়তো ভাবীকালে সেরা সৈনিক হতে পারত।’

প্রমত্ত কী যেন ভাবিতে লাগিল। মনে হইল, ভাবীকালের দুর্ভেদ্য অন্ধকারে সে ক্ষীণ দীপশিখা লইয়া কী যেন হাতড়াইয়া ফিরিতেছে!

জাহাঙ্গীরের প্রিয়বন্ধু অনিমেষ বলিয়া উঠিল, ‘প্রমতদা, জাহাঙ্গীরকে আমাদের দলে নেওয়ায় অন্তত আমার কোনো আপত্তি থাকতে পারে না। সে হিন্দু কি মুসলমান, তা ভেবে দেখিনি! তাকে আমি দেখেছি মানুষ হিসাবে! সে হিসাবে সে আমাদের সকলের চেয়েই বড়ো। কিন্তু এ নিয়ে শেষে আমাদের মধ্যে একটা মনান্তর বা বাধে। আমরা বিপ্লববাদী, কিন্তু গোঁড়ামিকে আজও পেরিয়ে যেতে পারিনি – ধর্মকে বাদ দিয়ে মানুষকে দেখতে শিখিনি। এর জন্যে দায়ী আমাদেরই প্রতিদ্বন্দ্বী আর-এক বিপ্লব-সংঘের অধিনায়ক। আপনি বোধ হয় বুঝেছেন প্রমতদা, আমি কাকে মনে করে একথা বলছি!’ প্রমত্ত ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হাসিল। অনেকেই সে-হাসির অর্থ বুঝিল না।

অনিমেষ বলিয়া যাইতে লাগিল, ‘তিনি এবং তাঁর দল কী বলেন, জানেন? বলেন, “আমরা ডান হাত দিয়ে তাড়াব ফিরিঙ্গি এবং বাম হাত দিয়ে খেদাব নেড়ে! সন্ধি করব লন্ডন এবং মক্কা অধিকার করে!” – তারা মুসলমানকে ইংরেজের চেয়ে কম শত্রু মনে করে না!’

প্রমত্ত হাসিয়া বলিল, ‘আর ওই অধিনায়ক সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত করে বিলেত ও মক্কা থেকে কী আনবেন – বলতে পারিস?’

ছেলেরা এক বাক্যে স্বীকার করিল, তাহারা বলিতে পারে না।

প্রমত্ত বলিল, ‘তিনি বিলেত গেলে হয়ে আসবেন ট্যাসু, খেয়ে আসবেন হ্যাম, নিয়ে আসবেন মেম। আর মক্কা গেলে হয়ে আসবেন হাজি, খেয়ে আসবেন গোশত এবং নিয়ে আসবেন দাড়ি! সন্ধিপত্র আর আনতে হবে না!’

ছেলেরা হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল। প্রমত্ত বলিয়া যাইতে লাগিল, ‘দেখ, এই বাংলাদেশে গাঁজার চাষ করে গভর্মেন্ট তত সুবিধে করতে পারেনি, যত সুবিধে তাদের করে দিয়েছে আমাদের মহাপুরুষেরা আমাদের মস্তিষ্কে ধর্মের চাষ করে, আমাদের দাঁতের গোঁড়া ভাঙবার জন্যে ইংরেজের শিল নোড়া হয়ে উঠেছে আমাদের ধর্ম। – ইংরেজের ভারত-শাসনের বড়ো যন্ত্র কী, জানিস? আমাদের পরস্পরের প্রতি এই অবিশ্বাস, পরস্পরের ধর্মে আন্তরিক ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা! এই ভেদ-নীতিই ইংরেজের বুটকে ভারতের বুকে কায়েম করে রাখলে – “আদম্স পিকে” আদমের পদচিহ্ন যেমন অক্ষয় হয়ে রইল।’

সমরেশ একটু অতিরিক্ত হিন্দু। সে বলিয়া উঠিল, ‘আচ্ছা প্রমতদা মুসলমানকে বাদ দিয়েও তো আমরা স্বাধীন হতে পারি।’

প্রমত্ত বলিল, ‘নিশ্চয়, অনেক দেশই তাদের স্বদেশবাসীর অন্তত বারো আনা লোকের বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও স্বাধীন হয়েছে; কিন্তু আমরা তা পারব না। কেউ যদি পারে ইংরেজ ও মুসলমানকে একসাথে তাড়াতে, তাড়াক। অন্তত আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই। তবে অন্য যেসব দেশ স্বাধীন হয়েছে, তারা স্বদেশবাসীর বিরুদ্ধাচরণ সহ্য করেছিল – তাদের তাড়াবার পাগলামি তো তাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করেনি।

যে বিপ্লবাধিপ বলেন – আগে মুসলমানকে তাড়াতে হবে, তিনি ভুলে যান যে তাঁর এ অতিক্ষমতা যদি থাকতও, তা হলেও চতুর ইংরেজ প্রাণ থাকতে তা হতে দিত না। যেদিন ভারত এক জাতি হবে সেইদিন ইংরেজকেও বোঁচকা-পুঁটলি বাঁধতে হবে। এ কথা শুধু যে ইংরেজ জানে তা নয়, রামা শ্যামাও জানে। “হিন্দু” “মুসলমান” এই দুটো নামের মন্ত্রৌষধিই তো ইংরেজের ভারত-সাম্রাজ্য রক্ষার রক্ষা-কবচ। … আমার কিন্তু মনে হয় কী, জানিস? ইচ্ছা করলে আমরা অনায়াসে এদেশের মুসলমানদের জয় করতে পারি। তবে তা তরবারি দিয়ে নয়, হৃদয় দিয়ে। অন্তত একটা স্থূল রকমের শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে ওদের পরিচিত না করে তুললে, “কালচার”-এর সংস্পর্শে না আনলে ওদের জয় করতে পারব না। ওদের জয় করা বা স্বদেশ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ করা মানেই ইংরেজের হাতের অস্ত্র কেড়ে নেওয়া!’

সমরেশ বলিল, ‘কিন্তু প্রমতদা, ওদের গোঁয়ার্তুমি আর আবদারের যে অন্ত নেই। মানি, ওরা ইংরেজের হাতের অস্ত্র, আমরা দেশের কিছু করতে গেলেই মামারা দেবে ওদের লেলিয়ে! কিন্তু উপায় কী? “কনসেশন” দিয়ে দিয়ে ওদের তৃতীয় রিপুটাকে প্রচণ্ড করে তোলায় আমাদের যা হবার তা তো হবেই, ওদের নিজেদেরও চরম অকল্যাণ হবে। ওরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা কোনোদিনই করবে না!’

প্রমত্ত – ‘কনসেশন আমিও দিতে বলিনে। আমিও বলি, সমর-যাত্রার অভিযানের সাথি যদি খোঁড়া হয়, তবে তাকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার চেয়ে পথে ফেলে যাওয়াই কল্যাণকর। কিন্তু অভিযান তো আমাদের শুরু হয়নি সমরেশ! এটা রিক্রুটমেন্টের, কাঁচা সৈনিক-সংগ্রহের যুগ – আমরা স্রেফ প্রস্তুত হচ্ছি বই-তো নয়। অনাগত অভিযানের সৈনিক ওরাও হতে পারে কিনা – তা পরীক্ষা করে দেখলে আমাদের দেশোদ্ধারের তারিখ এগিয়ে না যাক, অন্তত পিছিয়ে যাবে না। এখনই তুমি বলছিলে ওদের গোঁয়ার্তুমি আর আবদারের কথা। এ কথা একা তুমি নয়, আমাদের অনেক নেতাই বলছেন! কিন্তু রোগ নির্ণয় করলেই তো রোগের চিকিৎসা হল না। তর্কের কাতিরে মেনে নিলাম – ওরা অতিমাত্রায় আবদেরে, ওরা হয়তো ইংরেজ রাজ্যটাকে মামাবাড়িই মনে করে। কিন্তু এর মূলে কতদিনের অজ্ঞতা, কুসংস্কার, অশিক্ষা পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে – তা দেখেছ কি? সেই কথাই তো বলছিলাম যে, এইগুলো আমাদের সাধনা দিয়ে, তপস্যা দিয়ে দূর করতে হবে। আমাদের ছড়িয়ে পড়তে হবে ওদের মধ্যে ওদের শিক্ষিত করে তোলার জন্যে, ওদের রক্তে স্বদেশপ্রেম জাগিয়ে তোলার জন্যে। দেখবে, আজ যারা তোমার প্রতিবন্ধক, কাল সে তোমার সবচেয়ে বিশ্বাসী ও বড়ো সহযোগী হয়ে উঠবে। ওদের ঘৃণা করে খেপিয়ে না তুলে ভালোবেসে দেখতে দোষ কি?’

সমরেশ – ‘কিন্তু প্রমতদা, ওদের মোল্লা-মউলবিরা তা কখনও হতে দেবে না। জানি না, হয়তো বা ওদের মউলবি-মোল্লা এবং আমাদের ধর্মধ্বজরা ইংরেজের গুপ্তচর। ওরা তখন সাধারণ মুসলমানদের এই বলে খেপিয়ে তুলবে যে, ওদের হিন্দু করে তোলার জন্যই আমাদের এই অহেতুকি মাথাব্যথা। আমাদের এ “নিরুপাধিক” প্রেমচর্চাকে তারা বিশ্বাস করবে না, শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করবে না।’

প্রমত্ত – ‘আমি তাও ভেবে দেখেছি। জানি, মুসলমান জনসাধারণের অভ্যুত্থানে সবচেয়ে বড়ো ক্ষতি হবে মোল্লা-মউলবির। তাদের রুটি মারা যাবে যাতে করে, তাকে তারা প্রাণপণে বাধা দেবেই। কিন্তু এ ভূতেরও ওঝা আছে, – সে হচ্ছে মুসলমান ছাত্রসমাজ। তরুণ মুসলিমকে যদি দলে ভিড়াতে পারি, তা হলে ইংরেজ আর মোল্লা-মউলবি এ দুই জোঁকের মুখেই পড়বে চুন। এই জন্যই আমি বেছে বেছে মুসলমান ছাত্র নিতে চাই আমাদের দলে এবং এইখানেই আমার সঙ্গে অন্যান্য বিপ্লব-নেতার বাধে খিটিমিটি।’

সমরেশ – ‘আপনার ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির প্রশংসা করি প্রমতদা, কিন্তু অধিকাংশ মুসলমান ছাত্রই জাহাঙ্গীর তো নয়ই, জাহাঙ্গীরের ভূতও নয়। তারা মনে করে, আমাদের স্বদেশি আন্দোলন মানে হিন্দুরাজের প্রতিষ্ঠা, কাজেই তারা এতে যোগদান করাকে মনে করে পাপ। তারাও সব হা-পিত্যেশ করে তীর্থের কাকের মতো আরব-কাবুল-ইরান-তুরানের দিকে চেয়ে আছে – কখন ওই দেশের মিয়াঁ সাহেবরা এসে ভারত জয় করে ওদের ভোগ করতে দিয়ে যাবে। ওরা ভুলে যায় নাদির শা তৈমুরের কথা!’

প্রমত্ত – ‘মুসলমানেরা যদি হিন্দুরাজের ভয় করেই, তাতে তাদের বড়ো দোষ দেওয়া চলে না সমরেশ! মাতৃ-সমিতির অধিনায়কদের মতও নাকি হিন্দুরাজেরই প্রতিষ্ঠা। তাদের এ ভয় আমাদের আন্তরিকতা, বিশ্বাস ও ত্যাগ দিয়ে দূর করতে হবে। নইলে পরাধীন ভারতের মুক্তি নেই। মাতৃ-সমিতির মতো আমাদের সংঘেও যদি ওই মত হত যে মুসলমানকে এ দেশ থেকে তাড়াতে হবে, তা হলে দেশকে যতই ভালোবাসি না কেন, এ সংঘে আমি যোগদান করতাম না। মুসলমানদের যদি কোনো দোষত্রুটি থাকেই, তবে তার সংশোধনের সাধনা করব। তাদের তাড়াবার পাগলামি যেন আমায় কোনোদিন পেয়ে না বসে। আর, ইরান তুরানের দিকে যে ওরা চেয়ে আছে, তাতে ওদের খুব বেশি দোষ দেওয়া চলে না। দুর্বল মাত্রেই পরমুখাপেক্ষী। নিজেদের শক্তি নেই, ওরা তাই অন্য দেশের মুসলমানদের পানে চেয়ে তাদের শক্তিহীনতার গ্লানিতে একটু সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করে; – যদিও ওরা নিজেরাই জানে যে ওদের জন্যে ইরান তুরান আরব কাবুল কারুরই কোনো মাথাব্যথা নেই। আমাদের সাধনা হবে – ওদের ওই পরদেশমুখী মনকে স্বদেশের মমতা দিয়ে ভিজিয়ে তোলা। যে মাটি ওদের ফুলে ফলে শস্যে জলে জননীর অধিক স্নেহে লালন-পালন করছে, সেই সর্বংসহা ধরিত্রীর, মূক মাটির ঋণের কথা তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। তাদের রক্তে এই মন্ত্র জ্বালা করে ফিরবে যে জননীর স্তন্যপানের যদি কোনো ঋণ থাকে, তবে তারও চেয়ে বড়ো ঋণ আমাদের দেশজননীর কাছে – যার জলবায়ু ও রসধারায় আমাদের প্রাণ-মন-দেহ অনুক্ষণ সঞ্জীবিত হয়ে উঠছে – যে দেশ আমার পিতার জননী, আমার জননীর জননী!… ওদের রক্তে এ মন্ত্র ইনজেক্ট করতে পারবি তোরা কেউ সমরেশ? সেদিন ভারতের যে রাজরাজেশ্বরী মূর্তি আমি দেখব, তা আমি আজও দেখছি – আজও দেখছি আমার মানস-নেত্রে! গা দেখি সমরেশ, অনিমেষ! শোনা আমায় সেই সঞ্জীবনী-মন্ত্র! শোনা সেই গান –

‘দেবী আমার, সাধনা আমার,

স্বর্গ আমার, আমার দেশ!’

প্রমত্ত চক্ষু বুজিল। তাহার মুদিত চক্ষু দিয়া বিগলিত ধারে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। ছেলেরা তাহার পায়ের ধুলায় ললাট ছোঁয়াইয়া গাহিতে লাগিল, –

‘দেবী আমার, সাধনা আমার,

স্বর্গ আমার, আমার দেশ!’

গাহিতে গাহিতে তাহাদেরও চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল।

প্রমত্ত সম্মুখে প্রসারিত ভারতবর্ষের প্রাণহীন মানচিত্রকে বারে বারে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিতে লাগিল!

সমরেশ প্রমত্তের পায়ের ধুলা লইয়া বলিল, ‘এতদিন আপনাকে ভুল সন্দেহ করেছি প্রমতদা, যে, হয়তো মুসলমানের প্রতি আপনার কোনো একটা গোপন দুর্বলতা বা আকর্ষণ আছে। সত্যিই আমরা বিপ্লব-সেনা হবার অধিকারী হয়তো আজও হইনি, আজও আমরা জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে ভারতের সকলকে ভালোবাসতে পারিনি। আমাদের দেশপ্রেম হয়তো স্রেফ উত্তেজনা, হয়তো ত্যাগের বিলাস। হয়তো আমরা গোঁড়ামিরই রক্ষীসেনা – ধর্মের নবতম পান্ডা। আপনি ঠিকই বলেছেন প্রমতদা, আমরা কেউই আজও দেশ-সৈনিক হতে পারিনি।’

অনিমেষ হাসিয়া বলিল, ‘ঠিক বলেছে সমর, আমরা ধর্মের ষাঁড় – বিপ্লবদেবতার কেউ নই!’

প্রমত্ত চক্ষু মুছিয়া সিক্তস্বরে বলিল, ‘আমার ভারত এ-মানচিত্রের ভারতবর্ষ নয় রে অনিম! আমি তোদের চেয়ে কম ভাবপ্রবণ নই, তবু আমি শুধু ভারতের জল বায়ু মাটি পর্বত অরণ্যকেই ভালোবাসিনি! আমার ভারতবর্ষ – ভারতের এই মূক-দরিদ্র-নিরন্ন পর-পদদলিত তেত্রিশ কোটি মানুষের ভারতবর্ষ। আমার ভারতবর্ষ ইন্ডিয়া নয়, হিন্দুস্থান নয়, গাছপালার ভারতবর্ষ নয়, – আমার ভারতবর্ষ মানুষের যুগে যুগে পীড়িত মানবাত্মার ক্রন্দন-তীর্থ। কত অশ্রুসাগরে চড়া পড়ে পড়ে উঠল আমার এই বেদনার ভারতবর্ষ! ওরে, এ ভারতবর্ষ তোদের মন্দিরের ভারতবর্ষ নয়, মুসলমানের মসজিদের ভারতবর্ষ নয় – এ আমার মানুষের – মহা-মানুষের মহা-ভারত!’

কুহেলিকা – ০৪

স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষা লওয়ার কয়েক মাস পরেই জাহাঙ্গীরের পিতা খান বাহাদুর ফররোখ সাহেবের হৃদরোগে মৃত্যু হইল। জাহাঙ্গীর তখন পঞ্চদশ বর্ষীয় বালক, সবেমাত্র সেকেন্ড ক্লাস হইতে ফার্স্ট ক্লাসে প্রমোশন পাইয়াছে। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় তাহার মনে হইল, সে যেন পথ চলিতে চলিতে সহসা এক ইঁদারার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু যে ভয় সে করিয়াছিল, তাহা হইতে মুক্তি দিলেন আসিয়া তাহার মাতা – ফিরদৌস বেগম। আঁখির অশ্রু না শুকাইতেই তিনি সমস্ত স্টেট পরিচালনের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। জাহাঙ্গীর পরিপূর্ণ মুক্তির আনন্দে একেবারে ছোটো খোকাটির মতো তাহার মায়ের কোলে শুইয়া আদর-আবদারে মাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। মা অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া পুত্রের ললাট চুম্বন করিয়া বলিলেন, ‘আচ্ছা, এ সবকে যে এত ভয় করিস, আমি মরলে তখন করবি কী বল তো? এত বড়ো জমিদারি তুই না দেখলে আমি মেয়েমানুষ কি একা দেখতে পারব? পাঁচ-ভূতে হয়তো সব চুরি করে খেয়ে নেবে।’ জাহাঙ্গীর সব বুঝিল। তার চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। সে পিতাকে একটু অহেতুক ভয় করিলেও ভালোবাসিত প্রাণ দিয়া। মায়ের কোলে মুখ লুকাইয়া সে অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল; মা বারণ করিলেন না, শুধু গাঢ় স্নেহে পুত্রের মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন – যেন তাহার সমস্ত অকল্যাণ দুই হস্তে মুছিয়া লইবেন!…

পিতা-মাতা জাহাঙ্গীরকে যেন অতিরিক্ত সতর্কতার সহিত রক্ষা করিতেন। জাহাঙ্গীর তাহাকে অতি-স্নেহ ব্যতীত আর কিছু মনে করিতে পারে নাই। সে কিন্তু এতদিন একটু-আধটু বুঝিতেছিল যে, তাহাকে পিতা তাঁহার আত্মীয়দের সাথে মেলামেশা তো দূরের কথা, দেখাশুনা পর্যন্ত করিতে দিতে নারাজ। তাহাদের দেশ ও জমিদারি কুমিল্লায় – কিন্তু আজও সে কুমিল্লা দেখিল না। ছুটি হইলেই তাহার পিতামাতা তাহাকে ওয়ালটেয়ার, পুরী, আগ্রা, ফতেপুর, দিল্লি, লাহোর লইয়া ফিরিতেন। জমিদারি-সংক্রান্ত ব্যাপারে কুমিল্লা আসিতে হইলে ফররোখ সাহেব একাই আসিতেন। স্ত্রী-পুত্র কাহাকেও সঙ্গে লইতেন না।

জাহাঙ্গীর ছেলেবেলা হইতে একটু পাগলাটে ধরনের। লোকে বলিত, ‘বড়োলোকের ছেলে বলেই ইচ্ছা করে ওই রকম পাগলামি করে রে বাবা! বাপের অত টাকা থাকলে আমরাও পাগল হয়ে যেতাম। আদুরে গোপাল, “নাই” পেয়ে বাঁদর হয়ে উঠছে!’ –অবশ্য, বলিত তাহারা গোপনেই এবং তাহারা ফররোখ সাহেবেরই কর্মচারী।

বড়োলোকের ছেলের পাগলামির মধ্যে তবু একটা হয়তো শৃঙ্খলা থাকে – মানে থাকে, কিন্তু জাহাঙ্গীরের চলাফেরা বলা-কওয়ার না ছিল মাথা, না ছিল মুণ্ডু। এই হয়তো বাচালের মতো বকিয়া যাইতেছে, পরক্ষণেই ধ্যানীর মতো অতল নীরবতায় মগ্ন হইয়া গেল। এবং এই রকম নীরব সে দিনের পর দিন থাকিতে পারিত। তাহার এই মগ্নতার দিকটাই প্রমত্তকে এত আকৃষ্ট করিয়াছিল এবং তাই সে জাহাঙ্গীরকে বিপ্লবের গোপনমন্ত্রে দীক্ষা দিতে সাহস করিয়াছিল।…

ইহারই কয়েক দিন পর জাহাঙ্গীর ঝটিকা-উৎপাটিত মহিরুহের মতো মায়ের পদতলে আছাড় খাইয়া পড়িয়া আর্তনাদ করিয়া বলিল, ‘বলো মা, এ কি সত্যি? এ-সব কী শুনি?’

ফিরদৌস বেগম পুত্রের এই অগ্ন্যুৎদ্গার-উন্মুখ আগ্নেয়গিরির মতো ধূমায়মান চোখমুখ দেখিয়া রীতিমতো ভয় খাইয়া গিয়াছিলেন। তাহার মুখ দিয়া কথা সরিতেছিল না। সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করিয়া তিনি কোনো-রূপে শুধু বলিতে পারিলেন, ‘কী হয়েছে খোকা? ও কী, অমন করছিস কেন?’

জাহাঙ্গীর বজ্রকণ্ঠে চিৎকার করিয়া বলিল, ‘বাবার ভাগিনেয়রা সম্পত্তির দাবি করে নালিশ করেছে – আমি-আমি – আমি নাকি জারজ পুত্র, তুমি মুন্না বাইজি – তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী নও – তাঁর রক্ষিতা – আমি খান বাহাদুরের রক্ষিতার পুত্র!’ – কান্নায়, ক্রোধে, উত্তেজনায় জাহাঙ্গীরের কণ্ঠ ক্ষুব্ধ দীর্ণ হইয়া উঠিল! মুখে তাহার ফেনা উঠিতেছিল, লেলিহান অগ্নিশিখার মতো সে জ্বলিয়া উঠিতেছিল! বিদীর্ণ কণ্ঠে সে তাহার জননীর পায়ে মুখ রাখিয়া বলিতে লাগিল – ‘বলো মা, এ মিথ্যা – মিথ্যা! ওরা সব মিথ্যা কথা বলছে! আমি যে সূর্যালোকে আর আমার মুখ তুলতে পারছিনে! মা! মা!’

যাঁহাকে লইয়া এ কেলেঙ্কারি, সেই মা তখন বজ্রাহতের মতো কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন! যেন জীবন্ত তাঁহাকে কে পোড়াইয়া দিয়া গিয়াছে! তাঁহার প্রাণ-দেহ সব যেন এক মুহূর্তের অভিশাপে প্রস্তরীভূত হইয়া গিয়াছে!

জাহাঙ্গীর ক্ষিপ্তের মতো উঠিয়া তাহার মাতার হাত ধরিয়া প্রচণ্ডবেগে নাড়া দিয়া বলিয়া উঠিল, ‘বলো – নইলে খুন করব তোমাকে! বলো – তুমি খান বাহাদুরের রক্ষিতা, না আমার মা?’ বলিয়াই সে যেন চাবুক খাইয়া চমকিয়া উঠিল! ও যেন উহার স্বর নয়, ও স্বর উহার পিতার, ও রসনা যেন ফররোখ সাহেবের! তাহার মাঝে তাহার পিতাকে এই সে প্রথম অনুভব করিল! হঠাৎ সে স্তব্ধ হইয়া গেল। তার পর, বিচারকের মতো তীব্র দৃষ্টি দিয়া মাতাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অভিভূতা মাতা শুধু করুণ-কাতর চক্ষে পুত্রের পানে চাহিয়াছিলেন!

জাহাঙ্গীর আর একটিও কথা না বলিয়া মন্ত্র-ত্রস্ত সর্পের মতো মাথা নোয়াইয়া টলিতে টলিতে বাহির হইয়া আসিল। চলিতে চলিতে তাহার মনে হইতে লাগিল, ধরণি যেন তাহার চরণদ্বয় গ্রাস করিতেছে – যেন একটা ভীষণ ভূমিকম্প হইতেছে – দানবী ধরা এখনই বিদীর্ণ হইয়া তাহাকে গ্রাস করিয়া পিষিয়া চিবাইয়া মারিবে!

যাইতে যাইতে শুনিল, মুমূর্ষু ভিখারিনি যেমন করিয়া ভিক্ষা মাগে, তেমনি করিয়া তাহার মাতা ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকিতেছেন, ‘ফিরে আয়, ফিরে আয় খোকা, ফিরে আয়!’

জাহাঙ্গীরের প্রাণ যেন তাহারই প্রত্যুত্তরে বলিতে লাগিল, ‘ওরে হতভাগিনি! হয়তো জাহাঙ্গীর আবার ফিরবে, কিন্তু তোর খোকা আর ফিরবে না!’

সে সোজা প্রমত্তের বাসা অভিমুখে চলিতে লাগিল। যাইতে যাইতে সে কেবলই আপনার মনে বলিতে লাগিল, ‘ওগো ধরিত্রী মা, আজ হতে আমি তোমার ক্লেদাক্ত ধূলিমাখা সন্তান – এই হোক আমার সবচেয়ে বড়ো পরিচয়! আজ হতে আমি মানব-পরিত্যক্ত নিখিল-লজ্জিত নরনারীর দলে!… ওগো সর্বংসহা মা, যে বুকে কোটি কোটি জারজ শিশুদের নিয়ে দোলা দিয়েছ, সেই বুকে নিয়ে আমায় দোলা দাও, দোলা দাও! যে স্পর্ধায় কুমারীর পুত্রকে করেছ মহাবীর, মহর্ষি, পয়গম্বর – সেই স্পর্ধার অক্ষয় তিলক আমায় পরাও মা!’…

জাহাঙ্গীর যখন উন্মত্ত মাতালের মতো প্রমত্তের বাসায় আসিয়া পৌঁছিল, তখন মৃত দিবসের পাণ্ডুর মুখ সন্ধ্যার কালো কাফন দিয়া ঢাকা হইতেছে। সান্ধ্য আজান ধ্বনি তাহারই ‘জানাজা’ নামাজের আহ্বানের মতো করুণ হইয়া শুনাইতেছিল। মাথার উপর দিয়া চিৎকার করিতে করিতে ক্লান্ত বায়স উড়িয়া চলিতেছিল – যেন মৃত দিবসের শবযাত্রী। ম্লান আকাশের আহিনায় শুধু একটি তারা ছলছল করিতেছিল ক্ষীণ করুণ করণে – যেন সদ্য পুত্রহীনার চোখ!

প্রমত্ত জাহাঙ্গীরকে দেখিয়া ভয় খাইয়া গেল। সে নিজেদের বিপদের কল্পনা করিয়া বলিয়া উঠিল, – ‘কী রে, কোনো খারাপ খবর আছে না কি?’ জাহাঙ্গীর বলিল, ‘আছে’, – বলিয়াই ঘরে ঢুকিয়া দ্বারে অর্গল দিয়া দিল।

বস্তির মধ্যে খোলার ঘর। যতদূর পরিষ্কার রাখা যায় স্যাঁতসেতে নোংরা ঘরকে, তার চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই; তবু তাহার দীনতা ফুটিয়া বাহির হইতেছে – ঘষামাজা বিগত যৌবনের মতো। ক্ষীণ মৃৎ-প্রদীপালোকে দেখা যাইতেছে শুধু একটি ছিন্ন অজিনাসন ও ভারতের ম্লান মানচিত্র। ধূপ-গুগ্গুলের ধোঁয়ায় আর ভিজে মাটির গন্ধে মিশিয়া ঘরের রুদ্ধ বাতাসকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিতেছে।

প্রমত্ত উদ্বেগ-আর্ত কণ্ঠে বলিল, ‘কোথায় কী হয়েছে, বল তো!’

জাহাঙ্গীর বিরস-কঠোর কণ্ঠে বলিল, ‘দেশসেবার পবিত্র ব্রত আমায় দিয়ে হবে না প্রমতদা।’

প্রমত্ত স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, ‘যাক যা ভয় করছিলাম, তার কিছু নয় তা হলে! – আবার কার সঙ্গে ঝগড়া করলি?’

জাহাঙ্গীর বলিল, ‘বিধাতার সঙ্গে। আমি এ পবিত্র ব্রত নিতে পারি না প্রমতদা! না জেনে নিয়েছিলাম, তার জন্যে যা শাস্তি দেবেন দিন। আমার রক্ত অপবিত্র – আমি জারজ পুত্র!’ শেষ দিকে জাহাঙ্গীরের কণ্ঠ বেদনায় ঘৃণায় কান্নায় ভাঙিয়া পড়িল।

প্রমত্ত চমকিয়া উঠিল। তাহার পর গভীর স্নেহে জাহাঙ্গীরকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল, ‘ যা ভয় করেছিলাম, তাই হল।… যাক ওতে তোর লজ্জার কী আছে বল তো! যদি লজ্জিতই হতে হয় বা প্রায়শ্চিত্তই করতে হয় তো তা করেছে, করবে বা করছে তারা, যারা এর জন্যে দায়ী। কোনো অসহায় মানুষই তো তার জন্মের জন্যে দায়ী নয়!’ – জাহাঙ্গীর যেন পথহারা অন্ধকারে কাহার বলিষ্ঠ হাতের স্পর্শ পাইল – তাহাই সে বজ্রমুষ্ঠিতে ধরিতে চায়।

সে খাড়া হইয়া বসিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, ‘সত্যি বলছেন প্রমতদা? আমি তা হলে নিষ্পাপ? পিতার লালসা, মাতার পাপ আমার রক্ত কলুষিত করেনি? করেছে, করেছে! আজ আমি তার পরিচয় পেয়েছি। আমার মাঝে আজ প্রথম আমি আমার পশু-পিতাকে দেখতে পেয়েছি! দেখুন প্রমতদা, আমি জীবনে কখনও কুকথা উচ্চারণ করিনি, কিন্তু আজ আমি এক নারীকে পিতার রক্ষিতা বলে গালি দিয়ে আমার রসনা কলঙ্কিত করেছি; – সে নারী আমারই জন্মদাত্রী! না প্রমতদা আমার প্রতি রক্তকণা অপবিত্র – আমার অণু-পরমাণুতে আমার পিতার কুৎসিত ক্ষুধা, মাতার দূষিত প্রবৃত্তি কিলবিল করে ফিরছে বিছের বাচ্চার মতো – যে কোনো মুহূর্তে তা আত্মপ্রকাশ করতে পারে আজকের মতো। আপনার মহান যজ্ঞে আমার আত্মদান দেবতা গ্রহণ করতে পারেন না প্রমতদা। পাপের যূপকাষ্ঠে আমার বলি হয়ে গেছে।’ জাহাঙ্গীর হাঁপাইতে লাগিল – মনে হইল, এখনই বুঝি তাহার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইবে।

প্রমত্ত শান্ত দৃঢ়স্বরে বলিল, ‘আমাদের মন্ত্র তুমি ভুলে যাচ্ছ জাহাঙ্গীর। “জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী” আমাদের ইষ্টমন্ত্র। জননী জন্মভূমির বিচার করবার অধিকার আমাদের নেই।’ – শেষ দিকটা আদেশের মতো শুনাইল।

জাহাঙ্গীর লুটাইয়া পড়িয়া বলিতে লাগিল, ‘মিথ্যা ও মন্ত্র! জননী নয়, জননী নয়, – শুধু জন্মভূমিই স্বর্গাদপি গরীয়সী!’

প্রমত্ত জাহাঙ্গীরকে মায়ের মতো বুকে করিয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিল, ‘পাপ যদি তোর থাকেই জাহাঙ্গীর, দুঃখের আগুনে পুড়িয়ে তোকে খাঁটি নেব, তুই কাঁদিসনে।’

জাহাঙ্গীর তখনও চিত্র-ভারত বুকে ধরিয়া উপুড় হইয়া কাঁদিতেছিল, ‘শুধু তুমি, জন্মভূমি আমার, শুধু তুমি একা স্বর্গাদপি গরীয়সী, – আর কেউ নয়, আর কেউ নয়!’

বুকের তলায় চিত্র-ভারত অশ্রু-সিক্ত হইয়া উঠিল।

কুহেলিকা – ০৫

গ্রীষ্মের ছুটি হইয়া গিয়াছে। ছাত্রদের যৌবনোন্মুখ মন অকারণ সুখে কানায় কানায় পুরিয়া উঠিয়াছে। তাহারা আজ তাহাদের সুদূর পল্লির নব-মুকুলিত আম্রবীথির গন্ধস্বপন দেখিতেছে।

হারুণ বাড়ি যাইবার জন্য সমস্ত গুছাইয়া তাহার খালি তক্তপোশের উপর শুইয়া কী যেন চিন্তা করিতেছিল। তাহার দেশের ট্রেন ছাড়িবার তখনও পাঁচ ছয় ঘণ্টা দেরি। পশ্চাৎ হইতে কাহার কেশাকর্ষণে চমকিয়া উঠিয়া সে দেখিল, জাহাঙ্গীর ওরফে উলঝলুল দাঁড়াইয়া সিগারেট টানিতেছে! হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল, ‘তোমার ট্রেন কয়টায় হারুণ?’

হারুণ মৃদু হাসিয়া বলিল, ‘কেন, তুমিও যাবে নাকি আমার সাথে।’

জাহাঙ্গীর পকেট হইতে দুইখানা টিকিট বাহির করিয়া দেখাইল, সে আগেই শিউড়ি পর্যন্ত দুইখানা টিকিট করিয়া রাখিয়াছে।

হারুণ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া জাহাঙ্গীরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। হঠাৎ সে কণ্ঠে করুণ আবেদন ঢালিয়া বলিয়া উঠিল, ‘কিন্তু তোমার তো সেখানে যাওয়া হতে পারে না ভাই।’

জাহাঙ্গীর গম্ভীরভাবে হাই তুলিয়া তুড়ি মারিয়া আলস্য-জড়িত-স্বরে বলিল, ‘তুমি জান না হারুণ, আমার যাওয়া হবেই, তোমার যদি না-ই হয়।’

হারুণ তাহার বলিবার ভঙ্গি দেখিয়া হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, ‘তুমি জান না জাহাঙ্গীর, সে কী রকম অজপাড়াগাঁ। সেখানে চামচিকের মতো মশা–’

হারুণ আর কিছু বলিবার আগেই জাহাঙ্গীর কৃত্রিম ভীত স্বরে বলিয়া উঠিল, ‘বাদুড়ের মতো মাছি, বন্য বরাহের মতো ইঁদুর, হারুণের মতো বাঁদর! এই তো, না আর কিছু?’

হারুন হতাশ হইয়া বলিল, ‘সত্যি ভাই লক্ষ্মীটি! তুমি কিছু মনে কোরো না! সেখানে তোমার অসুবিধার একশেষ হবে! সর্বপ্রথম তো, শিউড়ি থেকে পাঁচটি কোশ পথ “শ্রীচরণ মাঝি ভরসা” করে পাড়ি দিতে হবে। মাঝরাস্তায় বক্কেশ্বর নদী –’

জাহাঙ্গীর নিশ্চিন্ত-আরামে সিগারেট টানিতে টানিতে বলিল, ‘সে বৈতরণিতে তরণি নাই, কর্ণধার নাই, ভীষণ স্রোত, স্রোতে ভীষণ হাঙর, কুম্ভীর, তিমি, সর্প, এই তো? কিন্তু আমি জানি হারুণ, এ-সবের একটাও নেই সেখানে। আর যদি থাকেও তবে –

‘আল্লা আল্লা বইল্যা রে বাই নবি কইর্যা সার, মাজা বাইন্দ্যা চইল্যা যাইবাম ভব নদীর পার!’ বুঝলে? অদৃশ্য কর্ণধারকে একেবারে অষ্টরম্ভা দেখিয়ে গোপালকাছা হয়ে উসপার!’

হারুণ এইবার একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া পড়িল। বন্ধু তাহার বাড়ি যাইবে, ইহাতে সে আনন্দিত যেমন হইতেছিল, তেমনই তাহার অসোয়াস্তির আর অন্ত ছিল না তাহার বাড়ির দুরবস্থার কথা ভাবিয়া। উপবাস অবশ্যই সেখানে করিতে হইবে না, কিন্তু জাহাঙ্গীরের মতো এত সুখে লালিতপালিত জমিদার-পুত্রকে যথেষ্ট আদর-আপ্যায়ন করিবার মতো সম্বলও তাহাদের নাই। এই দৈন্যের স্মৃতিই তাহার মনকে পীড়িত করিয়া তুলিতেছিল। অসহায়ের নিষ্ফল ক্রন্দনের বাষ্পে তাহার আঁখি বারেবারে করুণ হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু জাহাঙ্গীরের এই অকপট বন্ধুত্বের সরলতায়, এই আত্মীয়তার দাবিতে তাহার কবি-মন ভিজিয়া উঠিল। এতক্ষণ সে ‘মরিয়া হইয়া’ চেষ্টা করিতেছিল, জাহাঙ্গীরের কিছুতেই যাওয়া হইতে পারে না, কিন্তু এখন আর সে প্রতিবাদ করিল না। উলটো, কেমন এক খুশিতে তাহার সারা মন অভিষিক্ত হইয়া উঠিল। তাহার কল্পনাপ্রবণ হৃদয় সকল কিছু ত্রুটি অভাবকে রঙিন করিয়া দেখিতে লাগিল তাহার সুদূর পল্লি-নীড় যেন তাহার সকল অভাব অপূর্ণতার জন্যই বেশি করিয়া সুন্দর মনে হইতে লাগিল। তাহার স্বাভাবিক বিষন্ন মুখ খুশিতে প্রভাতের ফুলের মতো সুন্দর দেখাইতে লাগিল।

জাহাঙ্গীর ইচ্ছা করিয়াই অতি সাদাসিধে গোটাকতক জামা-কাপড় লইয়া একটা ছোটো বেতের বাক্সে ভরিল। তাহার পর দুই জন এক সঙ্গে স্নান আহার সারিয়া স্টেশন অভিমুখে যাত্রা করিল। হ্যারিসন রোড ও কলেজ স্ট্রিটের জংশনে টাক্সি আসিতেই জাহাঙ্গীর কী মনে করিয়া হঠাৎ গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িল। ট্যাক্সিওয়ালাকে সেইখানে থামিতে বলিয়া হারুণের দিকে তাকাইয়া বলিল, ‘এক্ষুনি আসছি’ বলিয়াই সে কলেজ স্ট্রিট মার্কেট অভিমুখে দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

আধ ঘণ্টা পরে যখন সে মস্ত একটা তোরঙ্গ নিজেই ঘাড়ে করিয়া আসিল, তখন হারুণ যেন কোথায় কোন স্বপ্নলোকে হারাইয়া গিয়াছে। জাহাঙ্গীর তোরঙ্গটা ট্যাক্সিতে দিয়া ট্যাক্সিচালককে যখন যাইতে বলিল, তখনও হারুণ তন্দ্রাবিষ্ট হইয়া কী যেন ভাবিতেছে।

জাহাঙ্গীর হারুণের বাহুতে এক রাম-চিমটি দিয়া গম্ভীরভাবে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া সিগারেট ফুঁকিতে লাগিল।

হারুণ প্রায় লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, ‘উহ্ঃ! এ কী! তুমি এলে কখন?’ – বলিয়া বাহুতে হাত বুলাতেই লাগিল।

জাহাঙ্গীর উদাস স্বরে বলিল, ‘জগতে শুধু কবির স্বপ্নই নাই কবি, অ-কবির রাম চিমটিও আছে!’

হারুণ হাসিয়া বলিল, ‘এর পরেও যদি তাতে সন্দেহ প্রকাশ করি, তা হলে হয়তো তুমি ট্যাক্সি থেকে ঠেলে ফেলে দিয়ে বলবে, যে, কবির স্বপ্নলোকের চেয়েও সত্যি এই মাটির পৃথিবীটা এবং ওই মাড়োয়ারি-কণ্টকিত ফুটপাথটা!’

হঠাৎ হারুণ দেখিতে পাইল ট্যাক্সি হাওড়া স্টেশনের দিকে না যাইয়া বাগবাজারের দিকে ছুটিতেছে। সে একটু চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, ‘ওহে জাহাঙ্গীর, এ যে, বাগবাজার এসে পৌঁছলুম আমরা। এখানে হাওড়া স্টেশন পাওয়া যায় নাকি?’

জাহাঙ্গীর হাসিয়া বলিল, ‘না, এখানে পাওয়া যায় চণ্ডু আর রসগোল্লা।’

হারুণ হাসিয়া বলিল, ‘ বুঝেছি! তুমি আজকাল ওই প্রথম চিজটা একটু বেশি করেই টানছ মনে হচ্ছে।’

ট্যাক্সি এক সন্দেশের দোকানের সামনে আসিয়া থামিতেই জাহাঙ্গীর হাসিয়া বলিল, ‘দেখলে! ট্যাক্সিরও রসবোধ আছে!’ বলিয়াই সে নামিয়া পড়িল।

হারুণ হতাশ হইয়া বলিল, ‘আজ স্টেশনে বসে বসে ওই মিষ্টিই খেতে হবে। ট্রেন আর পাওয়া যাচ্ছে না।…

গ্রীষ্মের রৌদ্রদগ্ধ মধ্যাহ্ন।….

উল্কাবেগে মাঠ-ঘাট-প্রান্তর বাহিয়া চলিয়াছে ট্রেন। সুখে আলস্যে হারুণ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। শুধু জাহাঙ্গীর জানালার বাহিরে মুখ রাখিয়া রৌদ্র-প্রতপ্ত আকাশের চোখে চোখ রাখিয়া চাহিয়া আছে। ট্রেনের প্রচণ্ড গতিবেগকে ছাড়াইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে তাহার মন ওই তাপদগ্ধ আকাশের পানে। সে যেন আকাশের ওই তপ্ত ললাটে ললাট রাখিয়া তাহার ললাটের জ্বালা অনুভব করিবে। মধ্যাহ্নের দীপ্ত সূর্য তখন আগুন বৃষ্টি করিতেছে। তপ্ত চুল্লির সম্মুখে বালিকাবধূর মতো ধরণি এলাইয়া পড়িয়াছে।

জাহাঙ্গীর দুই হাত তুলিয়া ললাট স্পর্শ করিয়া মধ্যাহ্ন-দিনের সূর্যকে নমস্কার করিল। তাহার চক্ষু জলে টইটুম্বুর হইয়া উঠিল। সেই অশ্রুসিক্ত চক্ষু সূর্যের পানে তুলিয়া ধরিয়া সে আপন মনে বলিতে লাগিল, জানি না বন্ধু, তোমার বুকে কীসের এ জ্বালা! কোন অভিমানে তুমি পুড়াইয়া মারিতেছ এই শান্ত ধরণিকে! আমার এ-বুকে তোমারই মতো জ্বালা বন্ধু! কিন্তু সে জ্বালায় জ্বলিয়া আমিও কেন তোমার মতো মধ্যাহ্ন-দিনের সূর্য হইয়া উঠি না? কেন আমার জ্বালা তাহার জ্বালার সাথে আলোও দান করিতে পারে না?

ছোট! ছোট! ওরে যন্ত্ররাজের দুরন্ত শিশু! ছোট তুই আরও – আরও – আরও বেগে! নিয়ে চল একেবারে ওই সূর্যের বহ্নিপিণ্ডের বুকে। চল–চল ওরে ধরার ধূমকেতু। চল ওই জ্বালা-কুণ্ডের হামাম-সিনানে! ঝাঁপাইয়া পড়, যেমন করিয়া কোটি কোটি উল্কাপিণ্ড ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে ওই জ্বালা-কুণ্ডে!

কুহেলিকা – ০৬

শিউড়ি যখন তাহারা পঁহুছিল, তখন রাত্রি বেশ ঘনাইয়া আসিয়াছে।

হারুণ বলিল, ‘এখন, কী করা যায় বলো তো? এখানেই রাত্রিটা কাটিয়ে দেবে না শহরে যাবে! শহরে আমার এক দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয় আছেন, যদি তোমার মত হয় সেখানেও যেতে পারি।’

জাহাঙ্গীর হাসিয়া বলিল, ‘দূর সম্পর্কের আত্মীয়বাড়ির চেয়ে স্টেশনের প্লাটফর্ম ঢের বেশি সোয়াস্তিকর হারুণ। ব্যাস! খোলো গাঁঠরি! এমন চাঁদনি রাত, প্লাটফর্মে শুয়ে দিব্যি রাত্তির কাটিয়ে দেওয়া যাবে। আর, যদি বল রাত্তিরেই তোমার বক্কেশ্বর পাড়ি দিতে হবে, তাতেও রাজি।’

হারুণও হাসিয়া বলিল, ‘বেশ, সেই ভালো। কিন্তু প্লাটফর্মের কাঁকরগুলো সারা রাত্তির হয়তো পিঠের সঙ্গে রসিকতা করবে।’

জাহাঙ্গীর তোরঙ্গটার উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, ‘কাঁচকলার কবি তুমি। এমন চাঁদনি রাতের চাঁদোয়ার তলে শুয়েও যে পিঠের তলায় কাঁকরগুলোকে তুলতে পারে না, সে হচ্ছে – কী বলে ইয়ে এই – পাটের দালাল!’

হারুণ হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, ‘এ কীরকম উপমাটা হল?’

জাহাঙ্গীর কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলিল, ‘ড্যাম ইয়োর উপমা! তোমার ওই উপমার লেসবুনুনি দিয়ে মানুষের মোক্ষলাভ হবে না! যত সব কুঁড়ে আঁস্তাকুঁড়।’

হারুণ বলিল, ‘কিন্তু এই কুঁড়ের আস্তাকুঁড়েই পদ্মফুল ফোটে জাহাঙ্গীর!’

জাহাঙ্গীর সিগারেটের মুখাগ্নি করিতে করিতে বলিল, ‘সে আস্তাকুঁড়ে নয় কবি, সে ফোটে তোমাদের ওই মাথার গোবরে! কিন্তু ও কাব্যালোচনা এখন চুলোয় যাক, এ সিগারেটের ধোঁয়ায় তো আর পেট ভরবে না। পেটের ভিতর যে এদিকে বেড়াল আঁচড়াচ্ছে। তুমি এই সব পাহারা দাও, আমি চললাম খাদ্যান্বেষণে।’

হারুণ কী বলিতে যাইতেছিল, তাহাকে এক দাবড়ানিতে থামাইয়া দিয়া জাহাঙ্গীর চলিয়া গেল। হারুণ নিরুপায় হইয়া প্লাটফর্মে পরিপাটি করিয়া বিছানা পাতিয়া গা এলাইয়া শুইয়া পড়িল।

গ্রীষ্মের সচন্দ্রা যামিনী। তাপদগ্ধ আকাশের নীল দেহে কে যেন গোপী-চন্দন অনুলিপ্ত করিয়া দিয়াছে। রৌদ্রদগ্ধ দিবস, রাত্রির শীতলকোলে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বাঁদির মতো তরুর সারি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কেবল বীজন করিতেছে।

আবেশে তন্দ্রায় হারুণের চক্ষু জড়াইয়া আসিল। এই দুঃখের অভাবের ধুলার পৃথিবী তাহার স্বপ্নে অপরূপ হইয়া ফুটিয়া উঠিল। ইহার হাসি যেমন মায়াবী, ইহার অশ্রুও তেমনই জাদু জানে। এই মায়াবিনীকে তাহার একটি ক্ষীণাঙ্গী বালিকার মতো করিয়া বুকে চাপিয়া ধরিতে ইচ্ছা করিল!

হঠাৎ জাহাঙ্গীরের রাম-ঠেলায় সচকিত হইয়া হারুণ উঠিয়া বসিয়া দেখিল, ‘জাহাঙ্গীরের খাদ্যান্বেষণ’ ব্যর্থ হয় নাই। শিউড়ির যাহা কিছু ভালো বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, সে তাহার সব কিছুই চ্যাঙারি বোঝাই করিয়া আনিয়াছে।

হারুণ বলিল, ‘শিউড়ির খবর আমার চেয়ে তুমিই বেশি রাখ দেখছি। তুমি শহরে গিয়ে বুঝি এই সব কাণ্ড করে এলে? কিন্তু এই সব খেয়ে শেষ করতে হলে সকাল পর্যন্ত খেতেই হবে, ঘুমটুম বাদ দিয়ে।’

জাহাঙ্গীর বলিল, ‘আচ্ছা, আরম্ভ তো করা যাক, তার পর তোমার কপাল আর আমার হাতযশ!’

খাওয়া শেষ হইলে জাহাঙ্গীর একা প্লাটফর্মে অন্যমনস্কভাবে পদচারণা করিতে লাগিল। হারুণ জাহাঙ্গীরের এই অন্যমনস্কতায় বিস্মিতও হইল না, ব্যাঘাতও জন্মাইল না। অনেককেই সে বলিতে শুনিয়াছে, জাহাঙ্গীরের মাথায় ছিট আছে। সে ইহা বিশ্বাস করে নাই। জাহাঙ্গীরের সঙ্গে বন্ধুত্ব তাহার যথেষ্ট হইয়াছে, কিন্তু তাহাকে সে আপনার চোখ ও মন দিয়া যতটুকু দেখিয়াছে, তাহার অধিক জানিবার মতো অতি-কৌতূহল তাহার কোনোদিনই জাগে নাই। তাহার স্বভাবই এই। তাহা ছাড়া সে ইহাও মনে করে যে, যে স্বেচ্ছায় যতটুকু পরিচয় দেয়, তাহার অধিক জানিতে চেষ্টা করা খুব সুমার্জিত রুচির পরিচয় নয়। সে বলিত, কৌতূহল জিনিসটাই কদাকার। যাহা কেহ নিজে বলিতে চাহে না, তাহার উপর জুলুম করা বর্বরতারই কাছাকাছি। জাহাঙ্গীরকে যখন আর সকলে পাগল মনে করিত, তখন কেবল হারুণই ইহার পাগলামির, ইহার ছন্নছাড়া জীবনের মূলে কোনো সুগভীর বেদনা-উৎসের সন্ধান করিত। মানুষের বেদনাকে সে অশ্রদ্ধা করিতে শিখে নাই। তাই জাহাঙ্গীরের বেদনার উৎস-মূল জোর করিয়া খুঁড়িয়া বাহির করিতে চাহে নাই।

জাহাঙ্গীরের ইতিহাস সে তো জানেই না, অন্য ছাত্ররাও জানে না! জাহাঙ্গীরের পিতার মৃত্যুর পর যখন তাহার পিসতুতো ভায়েরা সম্পত্তি দাবি করিয়া নালিশ করিল, তখন তাহার বুদ্ধিমতী জননী এ কেলেঙ্কারি বেশি দূর পড়াইবার পূর্বে কী করিয়া যে ইহা চাপা দিয়া ফেলিল, তাহা দুই চারিজন ছাড়া কেহই জানিতে পারিল না। অবশ্য, ইহার জন্য তাহাদের বিপুল জমিদারির প্রায় এক চতুর্থাংশ আয় কমিয়া গেল। তাহার পিসতুতো ভায়েদের অবস্থা অত বড়ো মামলা চালাইবার মতো স্বচ্ছল ছিল না। জাহাঙ্গীরের মনও ধূমে বিষাক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু একেবারে দগ্ধীভূত হইল না। এই সান্ত্বনাটুকুই তাহার জীবনে বড়ো সম্বল হইয়া রহিল। এতদিন হয়তো সে সত্যই পাগল হইয়া যাইত, অথবা আত্মহত্যা করিত, শুধু স্বদেশ উদ্ধারের মন্ত্রই তাহাকে বাঁচিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, তাহার দগ্ধ জীবনকে প্রদীপ-শিখা করিয়া ঊর্ধ্বেতুলিয়া ধরিয়াছে। মরিতেই যদি হয়, জন্মের মতো অপরাধকে জীবনের জ্যোতিতে জ্যোতির্মহিমান্বিত করিয়া সে মরিবে।

কাজেই তাহারা এত সহজে অভাবনীয় রূপে যে সম্পত্তি পাইল, তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদের সমস্ত দাবি পরিত্যাগ করিল, এমনকী, তাহারা আদালতে স্বীকারও করিল যে, জাহাঙ্গীর সত্যসত্যই খানবাহাদুরের বিবাহিত পত্নীর পুত্র। ইহা লইয়া ‘রায়-বাঘিনী’ জমিদারনির প্রতাপে জমিদারিতে কানাঘুষাও হইতে পারিল না। কাজেই এ ব্যাপার অনেকের মনে মনে ধোঁয়াইলেও আগুন হইয়া দেখা দিল না।

জাহাঙ্গীর যখন তন্ময় হইয়া পায়চারি করিতেছিল, তখন হারুণ আস্তে আস্তে উঠিয়া স্টেশন হইতে শহরে বেড়াইতে গেল। এই বেদনাতুর জাহাঙ্গীরকে সে যেন সহ্য করিতে পারিত না। তাহার এই মূর্তি সে যখনই দেখিয়াছে, তখনই তাহার বুক ব্যথায় মোচড় খাইয়া উঠিয়াছে। আজও সে সহিতে না পারিয়াই সরিয়া গেল। জাহাঙ্গীরের সম্মুখ দিয়াই সে চলিয়া গেল, কিন্তু জাহাঙ্গীর একটি কথাও বলিল না। এমনকি, তাহাকে দেখিয়াছে বলিয়াও মনে হইল না। কোন আবর্তে পড়িয়া সে তখন হাবুডুবু খাইতেছি, তাহা তাহার অন্তর্যামী ছাড়া কেহ জানিল না।

অন্যমনস্কভাবে পথ চলিতে চলিতে হারুণ যখন শহরে আসিয়া পড়িল, তখনও সমস্ত দোকানপাট বন্ধ হইয়া যায় নাই। সম্মুখে এক মনোহারীর দোকান দেখিয়া তাহার মনে পড়িয়া গেল, টাকার অভাবে সে তাহার ভাই বোনদের জন্য কলিকাতা হইতে তেমন কিছু আনিতে পারে নাই। জাহাঙ্গীর জোর করিয়া তাহাকে টিকিট কিনিতে দেয় নাই। রাস্তায়ও তাহার কোনো খরচ হয় নাই। ইহাতে তাহার যে চার পাঁচটি টাকা বাঁচিয়াছে, তাহা দিয়া সে তাহার ভাই-বোনদের জন্য সাবান, চিরুনি, ফিতা, গন্ধতেল প্রভৃতি কিনিল। ওই কয়টি টাকায় যাহা ক্রয় করিল, তাহা তাহার মনঃপুত হইল না। নিজের অসহায় অবস্থার কথা ভাবিয়া তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। হঠাৎ তাহার মন খুশিতে ও বেদনায় ভরিয়া উঠিল, একটা কথা স্মরণ করিয়া। জাহাঙ্গীরের তোরঙ্গটা সে প্রথমে দেখে নাই, কিন্তু দেখা অবধি তাহার আর জানিতে বাকি নাই যে, জাহাঙ্গীর তাহার ভাই-বোনদের জন্যই কাপড়-চোপড় কিনিয়া লইয়া যাইতেছে।

অত খাবার যে সে একটু আগে লইয়া গিয়াছে – তাহার অর্থও সে বুঝিল। ইহাতে সে তাহাদের অভাবের সংসারে লালিত ভাই-বোনগুলির জন্য যেমন খুশি হইয়া উঠিল, তেমনই – বন্ধুর নিকট হইলেও – সেই আত্মীয়তাকে কিছুতেই প্রসন্ন মনে গ্রহণ করিতে পারিল না। তাহার মন কেবলই বলিতে লাগিল, জাহাঙ্গীর এই পাগলামি করিয়া আমাদের দুর্দশার কথাটা স্মরণ না করাইয়া দিলেই ভালো হইত। ব্যথায় তাহার মন অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। বহুক্ষণ ধরিয়া উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া সে যখন প্লাটফর্মে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখনও জাহাঙ্গীর তেমনই পায়চারি করিয়া ফিরিতেছে। সে কিছু না বলিয়া শুইয়া পড়িল। এই উন্মাদকে দেখিয়া তাহার মনের অনেকটা জ্বালা শান্ত হইয়া আসিল। ইহার বিরুদ্ধে তাহার মন যেটুকু অপ্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা তাহার কবি-মনের করুণ সহানুভূতির প্রীতিতে ধুইয়া মুছিয়া গেল।

আজ তাহার প্রথম মনে হইল, জাহাঙ্গীর শুধু তাহার চেয়ে দুঃখীই নয়, – তাহার চেয়েও সে দরিদ্র, সে সর্বহারা!

কুহেলিকা – ০৭

ভোর না হইতেই একটা দুরন্ত কোকিলের ডাকে হারুণের ঘুম ভাঙিয়া গেল। সারারাত্রি সে নেশাখোরের মতো ঘুমাইয়াছে, পাশ পর্যন্ত ফিরে নাই। কত সুখের, কত বেদনার যেসব স্বপন সে সারারাত্রি ভরিয়া দেখিয়াছে, তাহার আবেশ যেন তখনও তাহার আঁখিপাতায় জড়াইয়া আছে।

উন্মত্ত যৌবনের অভূতপূর্ব সুখের পীড়ায় তাহার সারা দেহমন তখন চড়া সুরে বাঁধা বীণার মতো টনটন করিতেছিল। তাহার রক্তে রক্তে মহুয়া নেশার মতো কী যেন একটা পুলক রিনিরিনি করিয়া ফিরিতেছিল। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, যাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া সে তাহার কবিতার ডালি সাজায় সেই হাওয়া-পরিকে আজ সে চায় না, আজ এই কোকিলডাকা দক্ষিণা-বাতাসবহা গ্রীষ্ম প্রভাতে সে চায় সেই মাটির মানবীকে – যাহার মধ্যে তাহার সমস্ত কবিতা নিঃশেষ হইয়া যাইবে।…

হঠাৎ তাহার স্বপ্ন টুটিয়া গেল। জাহাঙ্গীর তখনও সামনে পায়চারি করিয়া ফিরিতেছে! সে জাহাঙ্গীরের নিকটে গিয়া দেখিল, তাহার দুই চক্ষু জবাসংকাশ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, নিশিশেষের পাণ্ডুর গ্যাসের আলো পড়িয়া তাহার মুখ ভীষণ করুণ দেখাইতেছিল। অত্যন্ত প্রিয়জনকে স্বহস্তে হত্যা করিবার পর হত্যাকারীর মুখচোখ যেমন হয় তেমনি।

হারুণের কবি-মন হেরেমের কিশোরীর মতো, বন-মৃগীর মতো ভীরু, স্পর্শালু। কঠিন রূঢ় কোনো কিছুর স্পর্শ সে সহিতে পারে না; মারামারি তো দূরের কথা, কোথাও কলহ দেখিলেও সে থরথর করিয়া কাঁপিতে থাকে, তার সকল দেহমন বিস্বাদ ভয় ও হতাশায় একেবারে এলাইয়া পড়ে! সে সকল অন্তর দিয়া প্রার্থনা করে, জিজ্ঞাসা করি বিধাতাকে, কেন এই কলহ, কেন এই কুৎসিত সংগ্রাম, কেন এই অশান্তি! কবে মানুষ, মানুষ হইবে! খোদা, ইহাদের শান্তি দাও! ইহারা তোমার সুন্দর সৃষ্টিকে ভয়াবহ করিয়া তুলিল! তোমার ধরণির পুষ্পকুঞ্জ মত্ত রাবণের মতো ইহারা ছিন্নভিন্ন করিয়া দিল।…

আজও সে জাহাঙ্গীরের এই ভীষণ মূর্তি দেখিয়া ভীত শুষ্ককণ্ঠে কোনোরকমে শুধু বলিতে পারিল, ‘জাহাঙ্গীর!’ সে আর কিছু বলিতে পারিল না। সমস্ত শরীর অজানা শঙ্কায় বেতসপত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল। জাহাঙ্গীর চমকিয়া উঠিয়া বলিল, ‘একী! হারুণ?’ বলিয়াই চারদিকে চাহিয়া লইয়া সলজ্জ অপ্রতিভ স্বরে বলিল, ‘ভোর হয়ে গেছে বুঝি? খুব ভয় পেয়ে গেছ তুমি, না? ও কিছু নয়, অমন আমার প্রায়ই হয়!’

হারুণ অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া বলিল, ‘তুমি সারা রাত জেগে পায়চারি করেছ? আর আমি ষাঁড়ের মতন পড়ে পড়ে আরাম করে ঘুমিয়েছি?’

জাহাঙ্গীর বাম করে হারুণের কণ্ঠ মালার মতো জড়াইয়া ধরিয়া শান্তস্বরে বলিল, ‘তাতে হয়েছে কী ভাই! চলো আমরা বেরিয়ে পড়ি এই সময়। বেশ ঠান্ডায় ঠান্ডায় যাওয়া যাবে। কেমন? তুমি সব গুছোও, আমি স্টেশনের যে দুটো কুলিকে ঠিক করে রেখেছি আমাদের এই বোঁচকা-পুটুলি নিয়ে যাবার জন্যে, ওদের খুঁজে বের করি ততক্ষণ।’

জাহাঙ্গীর চলিয়া গেল। হারুণ মন্ত্রমুগ্ধের মতো বিছানাপত্র গুছাইতে গুছাইতে ভাবিতে লাগিল জাহাঙ্গীরের এই অপূর্ব আত্মসংযমের মাধুর্য। হত্যাকারীর মতো ভীষণ রুক্ষ মুখ কেমন করিয়া চক্ষের পলকে এমন সুন্দর সহজ হাসিতে ভরিয়া উঠিতে পারে, তাহা সে কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছিল না। সহসা তাহার মনে হইল, এই বেদনার এই দুঃখের বন্ধু জাহাঙ্গীর কাহাকেও করিতে চায় না – যত বড়ো অন্তরঙ্গ বন্ধু হোক সে, তাহাকেও জাহাঙ্গীর তার গোপন বেদনা-মন্দিরের সন্ধান বলিবে না। এইখানে সে একা – একেবারে একা! অমা-নিশীথিনীর অন্ধকারও সে রহস্যের সে বেদনার অন্ধকার পথে পথ না পাইয়া ফিরিয়া আসিবে!…

জাহাঙ্গীর যে এমন মিলিটারি-স্টাইলে এত জোরে – এতটা পথ হাঁটিয়া আসিতে পারিবে, হারুণ তাহা মনে করে নাই। কাজেই সারাটা রাস্তা জাহাঙ্গীরের সাথে প্রায় দৌড়াইয়া সে যখন তাহার স্বগ্রামের প্রান্তে আসিয়া পঁহুছিল, তখন আর থাকিতে না পারিয়া সে বলিল, ‘দোহাই ভাই, এই গাছতলায় একটু জিরিয়ে নিতে দাও! আর পারছিনে! বাপ! তুমি এতদিন ডাকহরকরা হওনি কেন? হাঁটা তো নয়, এ যেন হন্টন-প্রতিযোগিতার দৌড়!’ হারুণ বসিয়া পড়িয়া হাঁপাইতে লাগিল।

জাহাঙ্গীর একেবারে শুইয়া পড়িয়া ঊর্ধ্বনেত্রে গাছের দিকে চাহিয়া বলিল, ‘কী সুন্দর ভাই তোমাদের এই দেশ! পূর্ববঙ্গের মতো একেবারে নিরবকাশ। গাছপালার ভিড় নেই। খানিকটা মাঠ, খানিকটা তেপান্তরের মতো শূন্য ডাঙা, খানিকটা বন জঙ্গল, দূরে দূরে গ্রাম, ক্ষীণাঙ্গী নদী – আমার কী ভালোই লাগছে, তা বলতে পারছিনে। কলকাতার ইটের পাঁজা থেকে বেরিয়ে গায়ে যেন একটু সুন্দর পবিত্র বাতাস লাগল। এমনই একটি ছোটো গাঁয়ে তোমার ওই বক্কেশ্বর নদীর ধারে যদি আমার একটি কুটির থাকত, তাহলে সারাদিন ওই ছেলেগুলোর সাথে গোরু চরিয়েই কাটিয়ে দিতে পারতাম।’

তাহার জন্মভূমির এই প্রশংসায় হারুণের বুক গর্বে খুশিতে ভরিয়া উঠিল। তাহার চক্ষু অকারণে জলে পুরিয়া উঠিল। সেই অশ্রু-পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা-আর্দ্র দৃষ্টি লইয়া হারুণ তাহার পল্লিজননীর পানে চাহিয়া রহিল। গণ্ড বাহিয়া দুই বিন্দু অশ্রুজলও বুঝিবা গড়াইয়া পড়িল। তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহার এই গাঁয়ের পথের মাটি দুই হাতের অঞ্জলি পুরিয়া মাথায় মুখে মাখিয়া পবিত্র হইয়া লয়! লজ্জায় তাহা পারিল না, পার্শ্বেই জাহাঙ্গীর শুইয়া। সে অপ্রতিভ হইয়া বলিল, ‘জাহাঙ্গীর! সামনের পুকুরটাতে পা হাত ধুয়ে নাওনা ভাই! তোমার যে বুক পর্যন্ত ধুলো উঠেছে দেখছি! সুন্দর দেখাচ্ছে কিন্তু তোমায় এই ধুলোর গেরুয়া রঙে রাঙা হয়ে। তুমি যেন ঘরছাড়া বাউল!’ মুগ্ধদৃষ্টি দিয়া সে জাহাঙ্গীরের উচ্ছৃঙ্খল কেশ-বেশ দেখিতে লাগিল!

পুকুরপাড়ের একটা অর্জুন গাছের ডালে যে সুন্দর নীল পাখিটা বসিয়াছিল, জাহাঙ্গীর তাহারই দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়াছিল। এত সুন্দর পাখি সে আর কখনও দেখে নাই। সে উঠিয়া বসিয়া বলিল, ‘না হারুণ তোমাদের দেশে মাসখানেক থাকলে আমি একেবারে কবি বনে যাব! এত দেশ থাকতে কেন তোমাদেরই দেশে জয়দেব-চণ্ডীদাস জন্ম নেন, তা অনেকটা বুঝছি।’

সে আবার শুইয়া পড়িয়া বলিল, ‘না ভাই। এ ধুলো আর ধুচ্ছিনে পথে। বাংলার পথের ধুলো, আমার জন্মভূমির বেদনাতুর পথিকের পায়ের ধুলো – ও শুধু বুক পর্যন্ত কেন মাথা পর্যন্ত উঠলে আমি ধন্য হয়ে যেতাম! পবিত্র ধুলো কি এত তাড়াতাড়ি মুছতে আছে ভাই?’

বলিয়াই দিগন্তপ্রসারী মাঠের দিকে তাকাইয়া বলিল, ‘দেখো কবি, আমি কবিতা-টবিতা ভালো বুঝিনে! গোঁয়ার-গোবিন্দ লোক আমি। কিন্তু আমার আজ এই মাঠের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে, এর চেয়ে ভালো কবিতা তোমাদের কোনো কবিই লিখে যেতে পারেননি। এই মাঠের আলোর ছন্দোবদ্ধ লাইনের বন্ধনে কখনও সবুজ কখনও সোনার রঙে যে কবিতা লেখা হয়, তার কি তুলনা আছে! ওই কৃষকের লাঙলের চেয়ে কি তোমাদের কালিভরা লেখনী বেশি ফুলের ফসল ফলাতে পারে? ওই মাঠের খাতায় নিরক্ষর কবির সৃষ্টির কাছে তোমাদের জগতের সবচেয়ে বড়ো কবি কি তাঁর পুথির বোঝা নিয়ে দাঁড়াতে পারেন?

হারুণ দুই চক্ষে বিস্ময় ভরিয়া জাহাঙ্গীরের দিকে চাহিয়া রহিল। এই কি সেই কঠোর বাস্তবব্রতী বস্তুবিশ্বের পূজারি জাহাঙ্গীর? কিন্তু ইহা লইয়া সে প্রশ্নও করিল না। উহাকে সে কোনো দিনই বুঝিতে পারে নাই, আজও পারিল না। সে অন্যমনস্কভাবে বলিল, সত্যি ভাই, এরাই সত্যিকার ফুলের কবি, আমরা কথার কবি। আমরা যখন ঘরের আঁধার কোণে বসে মাকড়সার মতো কথার ঊর্ণা বুনি এরা তখন সারা দেশকে ফুলের ফসলের মতো সুন্দর রঙিন করে তোলে! এদের শ্রমেই তো ধরণির এত ঐশ্বর্য-সম্ভার, এত রূপ, এত যৌবন!’

জাহাঙ্গীর বলিল, ‘তাই ভাবছি হারুণ, এত বিপুল শক্তি এত বিরাট প্রাণ নিয়েও এরা পড়ে আছে কোথায়। এরা যেন উদাসীন আত্মভোলার দল, সকলের জন্য সুখ সৃষ্টি করে নিজে ভাসে দুঃখের অথই পাথারে। এরা শুধু কবি নয় হারুণ, এরা মানুষ! এরা সর্বত্যাগী তপস্বী দরবেশ! এরা নমস্য।’

জাহাঙ্গীর দুই হাত তুলিয়া সসম্ভ্রমে মস্তকে ঠেকাইল। হারুণের চোখ শ্রদ্ধায় বেদনায় বাষ্পাতুর হইয়া উঠিল। এই কি সেই প্রভাতের হত্যাকারীর মতো ভয়াবহ জাহাঙ্গীর!

কুলি দুইজন এইবার উঠিবার জন্য তাড়া দিতে লাগিল। জাহাঙ্গীর উঠিয়া কুলির মাথা হইতে হারুণের বোঁচকা ও নিজের বেতের বাক্সটা হাতে লইয়া বলিল, ‘চল’। হারুণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া জাহাঙ্গীরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

জাহাঙ্গীর ঈষৎ হাসিয়া বলিল, ‘অন্যায় করেছি বন্ধু এক জন মানুষের বোঝা আমারই মতো আরেক জন মানুষের মাথায় চাপিয়ে দিয়ে। কিন্তু আমরা এসে পড়েছি। অর্থ দিয়ে কি মানুষের হাতের সেবার, তার শ্রমের প্রতিদান দেওয়া যায়? এখন এই রাস্তাটুকু ওদের সুদ্ধ কাঁধে করে বয়ে নিয়ে গেলেও এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না।… মানুষের একটা নূতন বেদনার দিক দেখতে পেলাম আজ। এতদিন বইয়ের পাতায় যাকে দেখেছি, আজ চোখের পাতায় তার দেখা পেলাম।…’

হারুণ কিছুই বুঝিতে পারিল না। জাহাঙ্গীরের তাহার সাথে আসা হইতে আরম্ভ করিয়া এই রাস্তায় চলা পর্যন্ত যেসব ব্যাপার সে দেখিল, যাহা কিছু শুনিল, তাহাতে তাহার মধ্যে তাহার সমস্ত চিন্তা সমস্ত কিছু যেন একটা তাল পাকাইয়া গিয়াছে। সে নিঃশব্দে অভিভূতের মতো পথ চলিতে লাগিল।

গ্রামে প্রবেশ করিয়া দুই একটি বাড়ি পরেই তাহাদের জীর্ণ খোড়ো ঘর। হারুণ ঘরের দুয়ারে আসিয়া পঁহুছিতেই তাহার দুইটি বোন ছুটিয়া আসিয়া তাহার পায়ের ধুলা লইল। তাহারা তাহাদের আনন্দের আতিশয্যে হারুণের পিছনে জাহাঙ্গীরকে দেখিতে পায় নাই। হঠাৎ তাহার দিকে চোখ পড়িতেই তাহারা জিভ কাটিয়া ছুটিয়া পলাইল।

হারুণ বাহিরের ঘরের দরজা খুলিয়া দিয়া ভাঙা তক্তপোশে বিছানা পাতিয়া দিবার উদ্যোগ করিতেই জাহাঙ্গীর হাসিয়া বলিল, ‘দোহাই হারুণ, তোমার ভদ্রতা রাখো! তুমি নিরতিশয় অতিথিপরায়ণ, মেনে নিলাম। তুমি আগে তোমার বাবা-মা ভাই-বোনের সাথে দেখাশুনা করে এসো।’

হারুণ হাসিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল। এমন সময় তাহার মা আলুথালুবেশে চিৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বৈঠকখানা ঘরে ঢুকিয়া বলিতে লাগিলেন, ‘খোকা এসেছিস? খোকা এসেছিস? আমার জন্যে পালকি এনেছিস ? মিনার জন্য সাইকেল এনেছিস? মিনা যাবে সাইকেলে, আমি যাব পালকিতে – হুই গোরস্থানে! মিনার সাইকেল! মিনা!’ বলিয়াই আছড়াইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

হারুণের জননী উন্মাদিনী। হারুণের আর একটি ভাই ছিল, হারুণের চেয়ে দু-বছরের বড়ো, ডাক নাম ছিল তার – মিনা। তেরো বৎসর বয়সে সে মারা যায়। তাহার পরেই তাহার মাতা পাগল হইয়া যান। তাহার পিতারও কিছুদিন আগে বসন্ত হয়, তিনি কোনোরকমে বাঁচিয়া যান, কিন্তু দুইটি চক্ষু চিরজন্মের মতো অন্ধ হইয়া যায়।

মৃত্যুর সময় মিনা বিকারগ্রস্ত অবস্থায় কেবলই কাঁদিয়াছিল, ‘আমি সাইকেল চড়ব, আমায় সাইকেল কিনে দাও!’ দুর্ভাগিনি মাতা পাগল হইয়া গেলেও ‘মিনা’ আর ‘সাইকেল’ এই দুটি কথা ভুলিতে পারেন নাই।

হারুণের দুইটি বোন ও ছোটো ভাইটির এই পাগলিনি মাতা ও অন্ধ পিতাকে লইয়া যে কী করিয়া দিন কাটে, তাহা ভাবিয়া জাহাঙ্গীরের শরীরের রক্ত হিম হইয়া যাইতে লাগিল। অথচ হারুণ একদিনও তাহার এই অসহায় অবস্থার কথা তাহার কাছে বলে নাই।

হারুণ তাহার মাতাকে লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িল। জাহাঙ্গীর আর থাকিতে না পারিয়া আগাইয়া আসিয়া পায়ের ধুলা লইয়া বলিল, ‘মা ভিতরে চলুন!’

মাতা তাহার দিকে অস্বাভাবিক উজ্জ্বল চোখে চাহিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, ‘মিনা এসেছিস? অ্যাঁ? তোর সাইকেল কই? আমার পালকি কই?’

হারুণ ও জাহাঙ্গীর ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে ঘরে আনিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিল। জাহাঙ্গীর চলিয়া আসিতেছিল, কিন্তু মাতা ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, ‘মিনা চলে গেলি? ও খোকা? মিনাকে ধর ধর! পালাল পালাল!’

জাহাঙ্গীর চলিয়া আসিতেছিল দেখিয়া হারুণের দুই বোন আসিয়া মাতাকে ধরিয়াছিল, কিন্তু মায়ের এই ক্রন্দনে জাহাঙ্গীর ফিরিয়া আসিতেই তাহারা আবার উঠিয়া পলাইল। হারুণ একটু রাগিয়া বলিয়া উঠিল, ‘এ-সময় অত বিবি হতে হবে না তোদের! এ আমার বন্ধু জাহাঙ্গীর। আমাকে দেখে যদি লজ্জা না করিস তো জাহাঙ্গীরকেও লজ্জা করবার কিছু নেই।’

এইবার তাহারা কোনোরকমে জড়সড় হইয়া মায়ের কাছে আসিয়া বসিল। হারুণ কী ইঙ্গিত করিতেই তাহারা দুই বোন জাহাঙ্গীরের পায়ে হাত দিয়া সালাম করিল। জাহাঙ্গীর হাসিয়া বলিল, ‘কী দোওয়া করব? রাজরানি হও না অন্য কিছু?’ বলিয়াই দেখিল ঘোমটার আড়াল হইতে এক জোড়া উজ্জ্বল সুন্দর চক্ষু ভোরের তারার মতো তাহার দিকে চাহিয়া আছে। জাহাঙ্গীরের বুক কাঁপিয়া উঠিল, সে চোখ ফিরাইয়া লইল! মাতা তখন অনেকটা শান্ত হইয়াছেন। জাহাঙ্গীরের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে তিনি মাঝে মাঝে অস্ফুটস্বরে বলিতেছিলেন, ‘মিনা! বাবা আমার! তুই আর যাসনে। আমি সাইকেল কিনে দেব!’

কুহেলিকা – ০৮

পরদিন অসহ্য গরমে অতি প্রত্যুষেই জাহাঙ্গীরের ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে উঠিয়াই বাহিরবাটী হইতে হারুণকে চিৎকার করিয়া ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়া দিল। হারুণ ঘুম-বিজড়িত চক্ষে উঠিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ‘কী হয়েছে জাহাঙ্গীর? কিছু হয়েছে নাকি?’

জাহাঙ্গীর বলিল, ‘আরে তৌবা, তোমাদের দেশটা দেখছি জ্যৈষ্ঠি বুড়ির একেবারে উনোনের পাশ! কাল রাত্তির থেকে সকাল পর্যন্ত আমার অন্তত তিন কলসি ঘাম ঝরেছে! বাপ!’

হারুণ হাসিয়া ভালো করিয়া কাছাটা গুঁজিতে গুঁজিতে বলিল, ‘আমি তো সেই জন্যেই কাল ভিতরে গিয়ে শুতে চাইনি। তোমার কাছে থাকলে অন্তত খানিকক্ষণ পাখা করতে পারতাম।’ বলিতে বলিতে আবার বসিয়া পড়িল!

জাহাঙ্গীর হাসিয়া উঠিল। প্রভাতের আকাশের মতো খোলা প্রাণের হাসি, সুন্দর উজ্জ্বল! বলিল, ‘বন্ধু তোমার ব্যাক-টাইটা আগে ভালো করে এঁটে নাও গিয়ে! আমি বরং ততক্ষণ একটু সাঁতার কাটি তোমাদের ওই এঁদো পুকুরটাতে!’ – বলিয়াই জাহাঙ্গীর তাহার বেতের বাক্সটা খুলিয়া চায়ের সরঞ্জাম বাহির করিয়া স্টোভটা জ্বালাইয়া চায়ের জল চড়াইয়া দিয়া তোয়ালে সাবান লইয়া পুকুরে ঝাঁপাইয়া পড়িল। হারুণ সস্মিত আননে তাহার সাঁতার-কাটা দেখিতে লাগিল।

সাঁতার কাটিতে কাটিতে জাহাঙ্গীর বলিল, ‘হারুণ, পানিটা গরম হয়ে গেলে তোমার বোনকে নিয়ে একটু চা-টা তৈরি করে নিয়ো ভাই। চা দুধ চিনি সব ওই বাক্সে আছে। দোহাই তুমি তৈরি করতে যেয়ো না যেন! সব ভণ্ডুল করবে তা হলে!’ – বলিয়াই জাহাঙ্গীর এক ডুবে মাঝপুকুর হইতে ঘাটে আসিয়া চুলগুলো পিছন দিকে সরাইয়া বলিয়া উঠিল, ‘হারুণ, তখন বলছিলে, রাত্রে আমার কাছে থাকলে খানিকক্ষণ পাখা করতে পারতে, না? তা হলে যেটুকু ঘুম আমার হয়েছিল, তা-ও হত না! বাপ! পাশে শুয়ে একটা মদ্দ মিনশে পাখা করছে দেখলে ঘুম বেচারি ঘোমটা টেনে তিন লাফে ঘর ছেড়ে পালাত। পুরুষের সেবা – উঃ সে কী ভয়ানক! ভাদ্দর বউকে ভাসুর সেবা করতে এলে তার যেমন অবস্থা হয়, তেমনই আর কী।’

হারুণ এইবার একটু জোরেই হাসিয়া ফেলিল। বলিল, ‘দোহাই ভাই, ওই দুঃখে তুমি জলে ডুবো না যেন! আমি কোনোদিনই তোমার সেবা করতে যাচ্ছিনে। চা-টা ভূণীকেই করতে বলছি। তবে সেও আমার চেয়ে বেশি অভিজ্ঞ নয়।’

তাহার কথার অর্থ অনুরূপ দাঁড়াইল দেখিয়া জাহাঙ্গীর একটু লজ্জিত হইয়া উঠিল। তবে সে তুখোড় ছেলে, সহজে মুষড়াইয়া যায় না। বলিল, ‘তা হোক গে, মা খাবার না রেঁধে যদি বাবা ও কর্মটা করতেন, তা হলে এর অনেকটা স্বাদ কমে যেত হে!’ বলিয়াই জাহাঙ্গীর আবার সাঁতার কাটিতে আরম্ভ করিল।

হারুণ বাড়িতে গেয়ে তাহার বোন ‘ভূণী’কে হাসিতে হাসিতে বলিল, ‘ওরে ভূণী, জাহাঙ্গীর স্টোভে চা চড়িয়ে নাইতে গেছে। তুই চা-টা একটু তৈরি করে রাখ গিয়ে। চা, দুধ, চিনি, কাপ, চামচ সব ওইখানেই আছে। ওর ওই একটা দোষ, কোথাও যাবার সময় চায়ের সরঞ্জাম সাথে না নিয়ে যায় না।’

ভূণী হারুণের বোন দুটির মধ্যে বড়ো। বয়স পনেরো পার হইয়া গিয়াছে। দেখিতে কিন্তু আরও একটু বেশি বয়সের বলিয়াই মনে হয়। চমৎকার জ্বলজ্বলে চোখমুখ। সমস্ত শরীরে বুদ্ধির প্রখর দীপ্ত জ্যোতি যেন ঠিকরিয়া পড়িতেছে। সে তাহার ভ্রাতার আদেশে বাহিরবাটীতে যাইতে একটু ইতস্তত করিল। ওর ঘর হইতে পুকুরটা একেবারে সামনে। তাছাড়া সে ভালো চা করিতেও জানে না। বাড়িতে ও পাট একেবারেই নাই।

হারুণ বুঝিতে পারিয়াই একটু দুষ্টুমি করিয়া বলিল, ‘ওরে ভূণী, জাহাঙ্গীর বলেছে, তুই – এই তোরা কেউ চা তৈরি করে না দিলে ও কিছুতেই খাবে না। পুরুষ লোকের সেবা আর রান্না জিনিসের উপর ওর ভয়ানক আক্রোশ! আমি চা করলে ও হয়তো তা আমার মুণ্ডুতেই ঢেলে দেবে।’

ভূণী যাইতেছিল, আর তাহার যাওয়া হইল না। সে লজ্জার রাঙা হইয়া বলিল, ‘আমি যেতে পারব না, মোমিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।’

ভূণীর ছোটো বোন মোমি আজও দ্বাদশীর চাঁদ। ভূণীর মতো আজও সে ষোলো কলায় পূর্ণ হইয়া ওঠে নাই। সে কাছেই দাঁড়াইয়া সব শুনিতেছিল এবং তাহার চোখে-মুখে দুষ্টুমির হাসি দেখিয়া বেশ বোঝা যাইতেছিল যে, সে এই ব্যাপারের রহস্যটুকু রীতিমতো উপভোগ করিতেছে।

এ দেশের সম্ভ্রান্ত মুসলমান ঘরেও ‘দিদি’-কে পূর্ববঙ্গের মতো ‘আপা’ না বলিয়া ‘বুবু’ বলিয়াই ডাকে।

তাহার বুবুর কথা শুনিয়া মোমি ঝংকার দিয়া বলিয়া উঠিল, ‘ইস! আমি যেতে গেছি আর কী! তোমায় ডেকেছেন, তুমি যাও।’

ভূণী কোপ প্রকাশ করিয়া বলিল, ‘এই মোমি! যা তা বললে তোমার পিঠে চ্যালাকাঠ ভাঙব কিন্তু!’

হারুণ হাসিয়া বলিল, ‘নে আর ঝগড়া করতে হবে না। চল, আমরা তিন জনেই যাই। আমি বসে থাকব, তোরা চা করবি।

মোমি খুশি হইয়া উঠিল। ভূণী কিন্তু একটু সলাজ সংকোচেই গেল।

বাহির বাড়িতে যাইয়া ভূণী পুকুরের দিকে চাহিতেই জাহাঙ্গীরের সাথে চোখাচোখি হইয়া গেল। জাহাঙ্গীর চোখ নামাইয়া লইল। ভূণী কিন্তু ইচ্ছা করিয়াও চোখ নামাইতে পারিল না। রাত্রিবেলায় বনহরিণীর চোখে শিকারির ফ্লাশ-লাইটের জ্যোতিঃধারা গিয়া পড়িলে সে যেমন মুগ্ধবিস্ময়ে সেই আলো হইতে চোখ ফিরাইয়া লইতে পারে না, তেমনি করিয়া ভূণী জাহাঙ্গীরের অনাবৃত সুঠাম সুডৌল বলিষ্ঠ দেহের পানে চাহিয়া রহিল। ইচ্ছা করিয়াও চক্ষু ফিরাইতে পারিল না। ইহা যে লজ্জার, ইহা যে অন্যায়, ইহা সে ভাবিবার অবকাশ পর্যন্ত যেন পাইল না।

জাহাঙ্গীরের বিরাট বক্ষ স্নানের শ্রমে ঘন ঘন আন্দোলিত হইতেছিল, শরীরের সমস্ত মাংসপেশী পরিপূর্ণভাবে ফুলিয়া উঠিয়াছিল। সে এইবার ঘাটে পিছন ফিরিয়া বসিয়া সাবান মাখিতে মাখিতে স্পষ্ট অনুভব করিতে লাগিল, তাহার পৃষ্ঠে একজোড়া খরদৃষ্টির উষ্ণতা আসিয়া লাগিতেছে!

জাহাঙ্গীর এইখানে একটু লাজুক। সে মহিলাদের সঙ্গে অতিমাত্রায় মিশিতে পারে, মিশিতে চায়ও। কিন্তু কোনো মেয়ে একটু খরদৃষ্টিতে চাহিলে সে আর চোখ তুলিতে পারে না। মেয়েদের সে যেমন পছন্দ করে, তেমনই ভয়ও করে। অশ্রদ্ধা মিশ্রিত ভয়।

সে একবার হাজারিবাগের জঙ্গলে শিকারে গিয়াছিল। একদিন রাত্রে সে ফ্লাশ-লাইট দিয়া শিকার খুঁজিতেছিল। হঠাৎ একটা হরিণের চোখে সেই লাইট পড়ায় হরিণ এমন করিয়া সুন্দর ভীতির চাহনি দিয়া তাহার দিকে চাহিয়াছিল, যে, সে আর তাহাকে গুলি করিতে পারে নাই। আজও ইচ্ছা করিয়াই পিছন ফিরিয়া ঘাটে বসিয়া সাবান মাখিতে লাগিল। যে হরিণী তাহার দিকে এখনই এমনি করিয়া তাকাইয়াছিল, জাহাঙ্গীর জানে, ইচ্ছা করিলেই তাহাকে হত্যা করিতে পারে, তবু সে বিরত হইল। তাহার কেমন যেন দয়া হয় উহাদের দেখিলেই! উহাদের চোখ জাদু জানে। উহাকে এড়াইয়া চলাই ভালো – জাদুকরিকে হত্যা করায় পৌরুষ নাই।

নারী – তাহাকে সে যেমন অশ্রদ্ধা করে তেমনই ভালোও বাসে – উহারা সুন্দর জাদুকরি।… জাহাঙ্গীরের রক্ত টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠে, দেহের মাংসপেশীসমূহ প্রস্তরকঠিন হইয়া উঠে। একবার মনে করে, ওই সুন্দর চোখের সুন্দর জীবগুলোকে নির্মম হস্তে সে হত্যা করিতে পারে! উহাদের চোখ সুন্দর, উহাদের মন ছলনায় কুটিল!…

জাহাঙ্গীর যখন স্নান সারিয়া উঠিয়া আসিল, তখন চা হইয়া গিয়াছে।

ভূণী ভিতরে চলিয়া যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইতেই দেখিল, সদ্যস্নাত জাহাঙ্গীর তাহার গ্রিক ভাস্করের নির্মিত মর্মরমূর্তির মতো অনাবৃত দেহ লইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

আদিম মানব প্রথম অরুণোদয় দেখিয়া যেমন বিস্ময়ান্বিত চোখে জবাকুসুমসংকাশ তরুণ অরুণের পানে চাহিয়া দেখিয়াছিল, এ তেমনই দৃষ্টি।

জাহাঙ্গীর তাহাকে অপ্রতিভ হইবার অবসর না দিয়া বলিয়া উঠিল, ‘দাঁড়াও ভাই ভূণী, পালিয়ে যেয়ো না। চা-টা যখন তৈরিই করলে, তখন না খাইয়ে আর যেয়ো না। কেমন?’ বলিয়াই মোমির দিকে চাহিয়া বলিল, ‘তোমার এখনও লজ্জা হওয়ার মতো বয়স হয়নি, তুমি কেন অমন জড়-পুঁটুলি হয়ে বসে আছ ভাই?’

মোমি সত্যিই এতক্ষণ বিয়ের কনেটির মতো কাপড় ঢাকা দিয়া এক কোণে বসিয়াছিল, এইবার খুক খুক করিয়া হাসিতে লাগিল এবং একটু পরেই ঘোমটা খুলিয়া হাসিতে হাসিতে দৌড়িয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

জাহাঙ্গীর কাপড় বদলাইয়া চৌকাঠটার উপর বসিয়া ভূণীর দিকে হাত বাড়াইয়া বলিল, ‘দাও ভাই, চা-টা দাও!’

ভূণীকে কে যেন মন্ত্র দিয়া বশ করিয়াছে।

মন্ত্রাহত সাপিনির মতো সে না পারিল পালাইতে, না পারিল ফণা তুলিতে।

সে আস্তে আস্তে এক কাপ চা হারুণকে দিয়া দ্বিতীয় কাপটা কাঁপিতে কাঁপিতে জাহাঙ্গীরের হাতে দিল। আর একটু হইলেই পেয়ালাটা পড়িয়া গিয়াছিল আর কী! জাহাঙ্গীর তাড়াতাড়ি পেয়ালাটা ধরিতে গিয়া ভূণীর কয়েকটা আঙুল ধরিয়া ফেলিল। লজ্জা ঢাকিবার জন্য তাড়াতাড়ি চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া জাহাঙ্গীর চিৎকার করিয়া উঠিল, ‘বাঃ বাঃ কী চমৎকার চা-ই হয়েছে ভূণী!’

ভূণী ততক্ষণে লজ্জায় ঘামিয়া লাল হইয়া উঠিতেছিল। আর একটু থাকিলেই হয়তো সে মূর্ছিত হইয়া পড়িত। কিন্তু তাহাকে আর থাকিতে হইল না। তাহার অন্ধ পিতা উঠিয়া তাহাকে বাড়ির ভিতর হইতে ডাকাডাকি শুরু করিয়া দিলেন। সে তাড়াতাড়ি পালাইয়া বাঁচিল।

হারুণ এতক্ষণে কী যেন ভাবিতেছিল। তাহার আদরের বোনের এই ভাবান্তর সে লক্ষ করিয়াছিল। ইহা লইয়া সে আপন মনে কত কী আকাশ-কুসুমের সৃষ্টি করিতেছিল। কত সুখের স্বপন, কত ভবিষ্যতের রাঙা উৎসবের রাঙা দিন, আরও কত কী!

জাহাঙ্গীর চা খাইতে খাইতে বলিল, ‘ছেলেমানুষ এরা, নাস্তা তৈরি করতে দেরি হবে হারুণ, এসো দুটো বিস্কুট খাই।’ হারুণ আপত্তি করিল না। অন্যমনস্কভাবে বিস্কুট ও চা খাইতে লাগিল।

জাহাঙ্গীর হঠাৎ চিৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, ‘এই মোমি! মোমি! আমার চায়ের কাপটা শেষ হয়ে গেছে। তুমি এসে না দিলে আর এক কাপ চা কিছুতেই খাচ্ছিনে!’

মোমি বেড়ার পাশেই উঁকি মারিতেছিল। একটু বাঁকিয়া বাঁকিয়া কাছে আসিয়া চায়ের কাপটা জাহাঙ্গীরের হাতে দিয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেই জাহাঙ্গীর খপ্ করিয়া তাহার হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, ‘আমার সঙ্গে চা না খেলে আমি কিচ্ছু খাব না কিন্তু!’

হারুণ হাসিয়া বলিল, ‘খা না, এও তোর দাদাভাই!’ জাহাঙ্গীরকে বলিল, ‘ওকে তুমি চেন না জাহাঙ্গীর, ভয়ানক দুষ্টু। একটু আলাপ জমে গেলে তোমায় নাকাল করে ছাড়বে। কোনোদিন রাতে হয়তো তোমার কাছায় বেড়াল-বাচ্চা বেঁধে দেবে। ওর দুষ্টুমির জ্বালায় বাড়ির সকলে অস্থির!’

জাহাঙ্গীর হাসিয়া বলিল, ‘সত্যি! তবে রে দুষ্টু, কিছুতেই চা না খাইয়ে ছাড়ছি না তা হলে!’….

একটু পরেই দেখা গেল, মোমি কলিকাতা সম্বন্ধে তাহার অদ্ভুত অদ্ভুত ধারণা লইয়া প্রশ্ন করিয়া জাহাঙ্গীরকে চা খাইবার অবসর পর্যন্ত দিতেছে না।

জাহাঙ্গীরও অকুতোভয়ে বলিয়া যাইতেছিল, ‘কলকাতার লোকগুলোর দাড়ি হয় না, সেখানে কাপড় ময়লা হয় না, চুলের তেড়ি ভাঙে না। সেখানে মানুষ পায়ে হাঁটে না, তারা কোমর পর্যন্ত মানুষ, তার পর চারটে চাকা। তাদের চারটে চারটে চোখ। পুরুষের গোঁফ দাড়ি হয় না। মেয়েরা ছেলেদের মতো করে চুল কাটে; ছেলেরা মেয়েদের মতো চুল বড়ো রাখে। পুরুষে রান্না করে, মেয়েরা থিয়েটার দেখে, নাচে। ছেলেরা বাঁদর হয়ে বাবাকে ভল্লুক করে তার পিঠে চড়ে শ্বশুরবাড়ি যায়, মেয়েরা ডুগডুগি বাজায়!’

এমন সময় হারুণের ছোটো ভাইটি তাহার অন্ধ পিতার হাত ধরিয়া বৈঠকখানায় লইয়া আসিল।

জাহাঙ্গীর তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাঁহার পায়ে হাত দিয়া সালাম করিয়া বলিল, ‘কাল আর আপনার সাথে ভালো করে আলাপ করতে পারিনি। আমরা চা খাচ্ছি, একটু দেব? খাবেন?’

হারুণের পিতা খুশি হইয়া বলিলেন, ‘দাও বাবা, দেখি ভূণী কেমন চা করলে! ভূণী চা করতে পেরেছে তো? আমরা তো কেউ খাইনে। আমিও এক কালে প্রায় তোমার মতো চা-খোর ছিলাম বাবা।’ বলিয়াই গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কোনো সুখময় অতীতকে তাঁহার অন্ধ চক্ষু দিয়া যেন দেখিবার চেষ্টা করিলেন!

জাহাঙ্গীরের মন করুণায় ভিজিয়া উঠিল। মুখের চা বিস্বাদ হইয়া উঠিল।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়াই হারুণের পিতা বলিয়া উঠিলেন, ‘সত্যিই, ভূণী চমৎকার চা করেছে তো রে! ভূণী! ও ভূণী!’

ভূণী সলজ্জভাবে দরজার পাশে আসিয়া অধোমুখে আঙুলে আঁচলের প্রান্ত লইয়া জড়াইতে লাগিল।

হারুণ বলিল, ‘ওই ভূণী এসেছে। কিছু বলছিলে তাকে?’

পিতা হঠাৎ কেমন যেন বিষাদের সুরে বলিলেন, ‘না, কিছু না। মোবারক কোথায় গেলি?’

মোবারক হারুণের ছোটো ভাই। ছেলেটি অদ্ভুত – শান্ত ধীর প্রকৃতির। এই বয়সেই যেন বিশ্বের বিষণ্ণতা আসিয়া তাহাকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। মুখে চোখে আনন্দের এতটুকু ক্ষীণ রেখাটিও নাই। বর্ণ ফ্যাকাশে সাদা, লিকলিকে, পাঁজরের হাড় কটি গোনা যায়।

মোবারক চা খাইতেছিল। পিতার ডাকে চকিত হইয়া শান্তস্বরে বলিল, ‘এই যে চা খাচ্ছি!’

এরই মাঝে জাহাঙ্গীর হাসিয়া বলিল, ‘আমরা সকলে চা খাচ্ছি, ভূণী যদি না খাও তাহলে…’

জাহাঙ্গীর আর কিছু বলিবার আগেই হারুণের পিতা বলিয়া উঠিলেন, ‘আয় ভূণী, তোর মা তো এখনও ঘুমুচ্ছেন, তুইও খা না একটু! এমন সোনার ছেলের কাছে কি লজ্জা করতে আছে? মনে কর না, ও তোর মিনা ভাই!’ – বলিয়াই পিতা চায়ের কাপ মাটিতে রাখিয়া পাঁজরফাটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন!

ভূণী আর দ্বিরুক্তি না করিয়া নিজের হাতে চা করিয়া খাইতে খাইতে বলিল, ‘বাবা তুমি চা খাও, এই আমি খাচ্ছি।’

জাহাঙ্গীর দেখিল, ভূণীর দুই আয়ত চক্ষু জলে টইটুম্বর হইয়া উঠিয়াছে। সে আর এ দৃশ্য সহিতে পারিতেছিল না। হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল, ‘মোমি এসো তো ভাই, আমরা ওই তোরঙ্গটা খুলি। ওতে কলকাতার বড়ো বড়ো বাঁদর আছে, দেখবে?’

মোমি চিৎকার করিয়া বলিল, ‘ওরে বাপরে! ও কামড়ে দেবে, আমি কুছুতেই খুলতে পারব না!’

জাহাঙ্গীর হাসিয়া নিজের তোরঙ্গটা খুলিয়া একরাশ কাপড়জামা বাহির করিয়া হারুণের পিতাকে বলিল, ‘আমি এদের জন্য কিছু কাপড়জামা এনেছি, আপনি আদেশ না দিলে ওরা হয়তো নেবে না। ওরা তো আমারও ভাই-বোন!’ একটু থামিয়া আবার বলিল, আমার একটিও ছোটো ভাইবোন নেই বলে আমার এত দুঃখ হয়। তাই বন্ধুদের ভাইবোন নিয়ে সে সাধ মেটাই। ভাই মোমি, এসব নেবে তো ? না নিলে কিন্তু আজই চলে যাব আমি।’

হারুণ একটু উচ্চকণ্ঠেই বলিয়া উঠিল, ‘এসব আবার করেছ কী? এসব দামি কাপড় কিনতে তোমার তিন চারশো টাকার কম পড়েনি যে! এসব কখন করলে বলো তো! মিষ্টি সন্দেশ তো এনেছ বাগবাজার আর শিউড়ি উজাড় করে!’

জাহাঙ্গীর হাসিয়া একটু নিম্নকণ্ঠে বলিল, ‘এই স্টুপিড, তুমি চুপ করো। সরকার কা মাল, দরিয়া মে ডাল! জমিদারির এত টাকা নিয়ে কী করব? পাপের ধন পরাচিত্তিতে যাক! আমার ভাইবোন থাকলে খরচ করতাম না?’

হারুণের পিতা অত্যধিক খুশি হইয়া একটু ভারীকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, ‘এর পরে আর কী বলব বাবা! খোদা তোমাকে সহি-সালামতে রাখুন, হায়াতদারাজ করুন! তুমি সত্যই আমার ছেলের চেয়ে বড়ো। যে দানে অহংকার নেই, তাকে কি উপেক্ষা করতে আছে?’

ভূণী তাহার জলভরা বড়ো বড়ো দুইটি চোখ তুলিয়া জাহাঙ্গীরের দিকে তাকাইয়া থাকিল। সেই দৃষ্টিতে কৃতজ্ঞতা করুণা স্নেহ যেন উছলিয়া পড়িতেছিল।

হারুণের পিতা হঠাৎ হাসিয়া বলিলেন, ‘ওরে ভূণী, মোমি, মোবারক! তোরা যা, নতুন কাপড় পরে দেখা, কেমন মানাল! আর সালাম কর জাহাঙ্গীরকে। নতুন কাপড় পরে যে সালাম করতে হয়।’

মোমি কাপড়ের রাশ লইয়া ভূণীকে হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে লইয়া গেল। মোবারক উঠিল না। শান্তভাবে বসিয়া রহিল। কাপড় জামা পাইয়া সে খুশি না বিরক্ত হইয়াছে, কিছুই বোঝা গেল না।

জাহাঙ্গীর একটু আশ্চর্য হইয়া বলিল, ‘মোবারক, অমন করে বসে যে। তোমার বুঝি কাপড় পছন্দ হল না? আচ্ছা দেখো তোমার জন্য কী এনেছি।’

বলিয়াই একটা ফুটবল বাহির করিয়া বলিল, ‘এই নাও। আজ বিকেলে সকলে মিলে ফুটবল খেলা যাবে, কেমন?’

মোবারক তাহার আনত চক্ষু তুলিয়া বিষণ্ণ মলিন দৃষ্টিতে জাহাঙ্গীরের দিকে তাকাইয়া বলিল, ‘আমি তো ফুটবল খেলিনে। ও সময় বাবাকে নিয়ে একটু বেড়িয়ে আসি।’

জাহাঙ্গীরের মন দুঃখের ম্লানিমায় মলিন হইয়া উঠিল। সে কেমন যেন হাঁপাইয়া উঠিতে লাগিল। এত দুঃখের মাঝেও মানুষ বাঁচে কেমন করিয়া।

একটু আলাপ-সালাপ হইতেই মোমি তাহার সিল্কের জামাকাপড় পরিয়া আসিয়া জাহাঙ্গীরের পায়ে হাত দিয়া সালাম করিয়া বলিল, ‘তোমরা সকলে ভিতরে এসো, নাস্তা করবে।’

ভিতরবাটীতে যাইতে যাইতে হারুণ হাসিয়া বলিল, ‘গ্রিন রংটা তোকে বেড়ে মানিয়েছে তো রে মোমি! দেখেছ, মোমির আর্ট-জ্ঞান হয়েছে!’ বলিয়াই তাহার মাদ্রাজি ঢং-এ কাপড় পরিবার ধরনটার দিকে ইঙ্গিত করিল।

জাহাঙ্গীরও সে হাসিতে যোগ দিয়া বলিল, ‘সত্যই ওকে তো সুন্দর মানিয়েছে! কাপড় পরাটাও সুন্দর হয়েছে।’

মোমি জাহাঙ্গীরের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে যাইতে বলিল, ‘ও আল্লা! এ আমি বুঝি পরেছি? বুবু পরিয়ে দিয়েছে! বুবুকে কী সুন্দর দেখাচ্ছে! দেখবেন চলুন!’

জাহাঙ্গীর তাড়া দিয়া বলিল, ‘আবার আপনি? “তুমি” বলবে। আর “দাদা ভাই” – কেমন?’

মোমি বড়ো বড়ো দু-চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিয়া উঠিল, ‘ও মা! কী হবে! এক দিনেই নাকি একটা মিনসেকে তুমি বলা যায়!’ সকলে হোহো করিয়া হাসিয়া উঠিল। মোমি লজ্জা পাইয়া ছুটিয়া পলাইল।

ভিতরে গিয়া বসিতেই শোনা গেল, হারুণের মাতা জাগিয়া উঠিয়া ভূণীর সাজসজ্জা দেখিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, ‘ওরে মা, তুই শ্বশুরবাড়ি চলে গেলে আমি থাকব কী করে? আমার মিনার মতোই যে তোর চোখ মুখ। মা তুই শ্বশুরবাড়ি যাসনে! দামাদ মিয়াঁকে (জামাই) বল, সে ঘরজামাই থাকবে।’

জাহাঙ্গীর হাসিবে না কাঁদিবে ভাবিয়া পাইল না। হারুণ তাড়াতাড়ি ভিতরে গিয়া ভূণীকে বলিল , ‘ভূণী তুই বাইরে চলে আয় না!’ কিন্তু আর কিছু বলিবার আগেই ভূণীকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, ‘সত্যি ভূণী, এতে আর দোষ কী! আমিই যে চিনতে পারছিনে! মনে হচ্ছে বিয়ের কনে! কী সুন্দরই মানিয়েছে, দেখ দেখ।’ বলিয়াই আয়না লইয়া মুখের কাছে ধরিল।