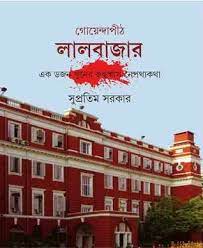

- বইয়ের নামঃ গোয়েন্দাপীঠ লালবাজার

- লেখকের নামঃ সুপ্রতিম সরকার

- প্রকাশনাঃ আনন্দ পাবলিশার্স (ভারত)

- বিভাগসমূহঃ গোয়েন্দা কাহিনী

১. গোয়েন্দাপীঠ লালবাজার – ১ম খণ্ড

ভূমিকা

এই বইয়ের ভূমিকা লেখার অনুরোধটি যখন এল, অস্বীকার করব না, একটু চিন্তিতই হয়ে পড়েছিলাম।

বইটিতে সংকলিত সুপ্রতিম সরকারের লেখাগুলি সাইবার-দুনিয়ায় উচ্চপ্রশংসিত হয়েছে। সাম্প্রতিক অতীতে বাংলায় এমন মনোগ্রাহী রহস্যকাহিনি লেখা হয়নি, মত পোষণ করেছেন বহু পাঠক-পাঠিকা। বইয়ের আকারে যখন প্রকাশিত হচ্ছে সেই লেখাগুলি, কীভাবে শুরু করব মুখবন্ধ, ধন্দে ছিলাম তা নিয়ে। ইন্টারনেটের শরণাপন্ন হয়ে অস্বস্তি আরও বাড়ল, যখন দেখলাম বইয়ের ভূমিকা তাঁদেরই সচরাচর লিখতে বলা হয়, যাঁদের নিজেদের প্রকাশিত বই রয়েছে, বা যাঁরা বিরল কোনও কৃতিত্বের অধিকারী। আমার ক্ষেত্রে উপরোক্ত দুটি শর্তের কোনওটিই প্রযোজ্য নয়। ব্যক্তিপরিচয়ে নয়, ভারতের অন্যতম দক্ষ পুলিশবাহিনীর প্রধান হিসেবেই এই ভূমিকা লেখা।

একটু তলিয়ে ভেবে অবশ্য মনে হল, ভাল লেখকদের যা যা বই পড়েছি এ পর্যন্ত, সেগুলির ভূমিকা যাঁরা লিখেছিলেন, তাঁদের একজনের নামও মনে করতে পারছি না। তাঁরা কী লিখেছিলেন ভূমিকাতে, মনে নেই তা-ও। এই ভাবনাটি মাথায় আসতেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম, চিন্তাও অদৃশ্য হয়ে গেল। বস্তুত, কলকাতা পুলিশের ফেসবুক পেজে এবং ওয়েবসাইটে ‘রহস্য রবিবার’ সিরিজের লেখাগুলি প্রকাশিত হওয়ার পর পাঠকমহলে যে ‘ঝড়’ উঠেছিল, তার প্রতিক্রিয়ায় সংকলনটি প্রকাশ করতে একরকম বাধ্যই হয়েছি আমরা। লিখনশৈলীর বিষয়ে পাঠপ্রতিক্রিয়া ছিল অভূতপূর্ব। এবং সত্যি বলতে, লেখাগুলি একবার পড়তে শুরু করলে শেষ না করে উপায় থাকে না। এটা কম কৃতিত্বের নয়, কারণ কাহিনিগুলি সত্য ঘটনানির্ভর, লেখকের বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা ছিল না তথ্য এবং তদন্তের দিশা থেকে বিচ্যুত হওয়ার। শুধু লিখনশৈলীই নয়, আলোচিত মামলাগুলি কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দাদের পরিশ্রম ও দক্ষতার এক প্রামাণ্য নিদর্শন। এঁরা কেউ কল্পনার Sherlock Holmes বা Hercule Poirot নন, কিন্তু সামগ্রিক বিচারে এঁদের রহস্যভেদের ক্ষমতা এবং তদন্তের দক্ষতা বিশ্বের সেরা পুলিশবাহিনীগুলির সঙ্গে তুলনীয়।

যে বাহিনীতে এমন দুঁদে গোয়েন্দারা রয়েছেন, রয়েছেন সুপ্রতিম সরকারের মতো ক্ষমতাধর লেখক, সেই বাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়া বিরল সম্মানের। কলকাতা পুলিশের অফিসারদের পেশাদারিত্ব নিয়ে আমার কখনই কোনও সংশয় ছিল না। তবে এটা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, সুপ্রতিমের লিখনশৈলী আমার কাছে ছিল সানন্দ বিস্ময়ের মতো। স্বাদু লেখনিতে গোয়েন্দাদের অনন্য দক্ষতার কাহিনি পাঠকমহলে বিপুল সমাদর পাবে বলেই আমার বিশ্বাস।

রহস্যভেদের কাহিনির সমাবেশ যে বইয়ে, তার ভূমিকা শেষ করা যাক রহস্য দিয়েই। পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি আজ থেকে ঠিক ৬৯ বছর আগের একটি খুনের মামলার প্রতি, যার কিনারা আজ পর্যন্ত হয়নি। ঘটনাটি ঘটেছিল অন্য মহাদেশে, অস্ট্রেলিয়ায়। ১৯৪৮ সালের ১ ডিসেম্বর এক অজ্ঞাতপরিচয় ‘Caucasian’ পুরুষের মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়। শনাক্তকরণের মতো কোনও চিহ্ন ছিল না দেহে। ট্রাউজারের পকেটে শুধু পাওয়া গিয়েছিল ওমর খৈয়ামের বিখ্যাত বই ‘রুবাইয়াৎ’–এর একটি ছেঁড়া পাতা। যাতে লেখা ছিল ‘তামাম শুদ’ (এটি একটি পারস্যদেশীয় শব্দ, যার মানে ‘শেষ হওয়া’)। পাঠকরা নিশ্চয়ই পরিচিত ‘কাম তামাম’ শব্দ দুটির সঙ্গে, যা হিন্দিতে বহুলব্যবহৃত, এবং যা ‘খুন’-এর ইঙ্গিতবাহী।

খুিন এক্ষেত্রে পেশাদারি দক্ষতায় মৃতদেহের পরিধান থেকে মুছে দিয়েছিল শনাক্তকরণের সমস্ত সম্ভাব্য চিহ্ন। এই মামলাটি অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে জটিল হত্যারহস্য হিসাবে খ্যাত। প্রচলিত ধারণা, খুনটি হয়েছিল কোনও অজানা বিষের প্রয়োগে। ‘রুবাইয়াৎ’-এর যে সংস্করণটির ছেঁড়া পাতা পাওয়া গিয়েছিল মৃতের ট্রাউজারের পকেটে, সেটি তদন্তকারীরা খুঁজে বের করেছিলেন। বইটিতে একটি সংকেত লেখা ছিল, যার মর্মোদ্ধার আজ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। অস্ট্রেলিয়ার পুলিশ তো বটেই, শিক্ষাজগতের গুণীজনের বহু বছরের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও। সংকেতটির অর্থ উদ্ধার করলে তবেই খুনির পরিচয় জানা সম্ভব, সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল পুলিশ।

সংকেতটি তুলে দিলাম নীচে। রহস্যরসিক পাঠক চেষ্টা করে দেখতে পারেন মর্মার্থ উদ্ধারের।

‘গোয়েন্দাপীঠ লালবাজার’ আপনাদের ভাল লাগবে, আশা রাখি।

রাজীব কুমার আই.পি.এস.

নগরপাল, কলকাতা

১ ডিসেম্বর, ২০১৭

.

লেখকের কথা

শুরুতেই বলে নিই, এ বই কোনও নির্দিষ্ট পূর্বপরিকল্পনার পরিণতি নয়। কলকাতা পুলিশের জনপ্রিয় ফেসবুক পেজে পাঠক-পাঠিকাদের অনেকে অনুরোধ করেছিলেন, পুরনো কিছু মামলা নিয়ে লিখতে, যার কিনারায় সাফল্য পেয়েছিল পুলিশ।

নগরপাল শ্রীরাজীব কুমারকে জানালাম একদিন, গত বছরের জুলাইয়ের শেষাশেষি। শুনেই এক কথায় রাজি, ‘গুড আইডিয়া, লেখো, কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের ঐতিহ্যের কথা লিপিবদ্ধ থাকা তো উচিতই। লেখো।’

এ বইয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন নগরপালের উৎসাহবাক্যেই, তাঁরই প্রেরণায়। প্রতি রবিবার আমাদের ফেসবুকের পাতায় ‘রহস্য রবিবার’ শীর্ষকে পোস্ট হতে থাকল সাড়া-জাগানো কিছু পুরনো খুনের মামলার ইতিবৃত্ত। সাইবার-দুনিয়ার পাঠক-পাঠিকাদের প্রশ্রয় এবং সমর্থনে একের পর দুই, চারের পর পাঁচ, নয়ের পর দশ। লেখাগুলি বাঁধা পড়ুক দুই মলাটে, বই হোক, অনুরোধ এল অনেক। সেই অনুরোধকে শিরোধার্য করেই তড়িঘড়ি এই বইয়ের প্রস্তুতি এবং প্রকাশ।

পাঠকহৃদয়ে গোয়েন্দাকাহিনির আকর্ষণ চিরকালীন, লেখা বাহুল্য। হেমেন্দ্রকুমারের জয়ন্ত-মানিক বা নীহাররঞ্জনের কিরীটি, শরদিন্দুর ব্যোমকেশ বা সত্যজিতের ফেলুদা, কাহিনি এবং তার কুশীলবরা কল্পনার। লেখক স্বাধীনভাবে রহস্যের ঘনঘটা তৈরি করেন বিবিধ উপাদানে। এই বইয়ের কাহিনিগুলি চরিত্রে ভিন্ন। গোয়েন্দারা বাস্তবের, চরিত্ররা রক্তমাংসের এবং কাহিনি ‘গল্প হলেও সত্যি’-র শ্রেণিভুক্ত। যা ঘটেছিল আর যেভাবে ঘটেছিল, সেই লক্ষ্মণরেখার বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই কোনও।

কলকাতা পুলিশের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ইতিহাস শতাব্দীপ্রাচীন, পত্তন ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে, ১৮৬৮ সালে। সর্বজনবিদিত তথ্য, কলকাতা পুলিশকে তুলনা করা হত স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সঙ্গে, দেশব্যাপী এতটাই সুনাম ছিল গোয়েন্দা বিভাগের অফিসারদের। এবং এই সুনাম অর্জিত হয়েছিল অগণিত জটিল মামলার রহস্যভেদে ধারাবাহিক পেশাদারি দক্ষতায়। সেই মামলাগুলির থেকে বারোটি বেছে নিয়ে এই বইয়ে সংকলিত রইল তদন্তের নেপথ্যকথা। প্রতিটি মামলাই খুনের। প্রতিটিই কলকাতা পুলিশের ইতিহাসে দিকচিহ্ন, হয় অপরাধীর বেনজির ভাবনায় বা পদ্ধতিতে, নয় তদন্তকারী অফিসারের নৈপুণ্যের মানদণ্ডে, কিংবা অভিযুক্তকে শাস্তিদানে বিজ্ঞানমনস্কতার বিরল প্রয়োগে।

আলোচিত মামলাগুলির সময়কাল পাঠক লক্ষ করবেন নিশ্চিত । বিংশ শতকের তিরিশের দশকের ঘটনা দিয়ে শুরু। শেষ মাত্র দশ বছর আগে ঘটে যাওয়া হত্যাকাণ্ডে। যা প্রমাণ করে, কলকাতা পুলিশের রহস্যভেদের দক্ষতার ‘সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে’, এবং বাস্তবের ফেলু-ব্যোমকেশদের ধারাবাহিক কীর্তিতেই লালবাজার হয়ে উঠেছে গোয়েন্দাপীঠ।

জটিল খুনের মামলার তদন্ত অনেকাংশে তুলনীয় টেস্ট ক্রিকেটের সঙ্গে। একদিনের ম্যাচ নয়, কুড়ি-বিশের বিনোদন তো নয়ই। ঘটে যাওয়া অপরাধের কিনারা করা সিঁড়ির প্রথম ধাপ মাত্র। সাক্ষ্যপ্রমাণ সংহত করে ঠাসবুনোট চার্জশিট পেশ করার পরও অসমাপ্ত থাকে কাজ। দীর্ঘ বিচারপর্বে অভিযুক্তের শাস্তিবিধান নিশ্চিত করতে পারলে তবেই বৃত্ত সম্পূর্ণ হয় তদন্তের। রোম্যান্স-রোমাঞ্চ বর্জিত এই পথ পাড়ি দিতে অশেষ ধৈর্যের প্রয়োজন হয় তদন্তকারী অফিসারের। প্রয়োজন হয় শত প্রতিকূলতাতেও ক্রিজ়ে দাঁত কামড়ে পড়ে থাকার অধ্যবসায় এবং মনোসংযোগের। পাঁচ দিনের ক্রিকেটের মতো।

বাস্তবের সত্যান্বেষীদের সেই কর্মকাণ্ডই এই বইয়ের আধার। বাস্তবের অপরাধের তদন্তের আখ্যান বাংলা ভাষায় একেবারেই অমিল, এমন নয়, কিন্তু তদন্তপদ্ধতির সামগ্রিকতার প্রামাণ্য দলিল চোখে পড়ে না বড় একটা। সে অভাব যদি কিছুটাও দূর করতে পারে বইটি, তদন্তশিক্ষার্থীরা যদি কিছুমাত্রও উপকৃত হন আগামীতে, পরিশ্রম সার্থক।

লেখাগুলির সময়কাল গত বছরের জুলাইয়ের শেষ থেকে অক্টোবর পর্যন্ত। যে সময়টা কলকাতা পুলিশের অ্যানুয়াল পরীক্ষা, যে সময়টা শারদোৎসবের। পরীক্ষার প্রস্তুতির মধ্যেও লেখা গিয়েছে নগরপালের সোৎসাহ প্রশ্রয়ে। তাঁকে ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা জানানোর ধৃষ্টতা নেই, শ্রদ্ধা জানাই।

ধন্যবাদ প্রাপ্য ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার শ্রীঅতনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের, যিনি মামলাগুলির তথ্যতালাশে নিরলস পরিশ্রম করেছেন। ধন্যবাদ অবসরপ্রাপ্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার নীহারেন্দু রায়কে, যিনি আক্ষরিক অর্থেই কলকাতা পুলিশের ‘সিধু জ্যাঠা’, যিনি সরবরাহ করেছেন এই বইয়ে ব্যবহৃত দুর্মূল্য নথিপত্র। স্নেহভাজন সহকর্মী ইন্দ্রজিৎ দত্ত-কে ধন্যবাদ, ম্যানুস্ক্রিপ্ট টাইপ করায় হাসিমুখে অক্লান্ত থাকার জন্য।

বিনিদ্র রাতে যখন লিখেছি পেশার ব্যস্ততম সময়ে, পারিবারিক দায়দায়িত্ব একপ্রকার বিসর্জন দিয়েই, আগাগোড়া পাশে থেকেছে স্ত্রী ঋতুপর্ণা, যার সমর্থন না পেলে এই বই দিনের আলো দেখত না।

ছোটবেলা থেকে এদিক-ওদিক অকিঞ্চিৎকর লেখালেখি যতটুকু, দিশারী ছিলেন মা-বাবা। কেউই বেঁচে নেই। তবে যেখানেই থাকুন, জানি, পড়ছেন।

১ জানুয়ারি, ২০১৮

কলকাতা

১.০১ এভাবেও মেরে ফেলা যায়!

[পাকুড় হত্যামামলা

তদন্তকারী অফিসার এম এল রহমান]

উফফ, কী একটা ফুটিয়ে দিয়ে চলে গেল!

পাঞ্জাবির হাতা ততক্ষণে গুটিয়ে ফেলেছেন বছর কুড়ির যুবক। পরীক্ষা করছেন ডান হাতের উপরের দিকের ক্ষতচিহ্ন। পিন ফোটালে যেমন হয়। জ্বালা করছে বেশ।

সে বহুকাল আগের কথা। বেলা আড়াইটে তখন। হাওড়া স্টেশনের গড়পড়তা দুপুর দ্রুত রওনা দিচ্ছে বিকেলের দিকে। ভারী ব্যস্তসমস্ত ভঙ্গিতে। ভিড়ে হাঁসফাঁস স্টেশন-চত্বর। যাত্রীদের লটবহর কাঁধে কুলিদের ‘থোড়া সাইড দিজিয়েগা ভাইসাব!’ মন ভাল বা খারাপ করে দেওয়া কু-ঝিকঝিক রেলগাড়ির। ইঞ্জিন থেকে চলকে ওঠা ধোঁয়া পাক খেতে খেতে ঊর্ধ্বমুখী। অমুক নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে তমুক ট্রেন একটু পরেই পাড়ি দেবে গন্তব্যে, ঘোষণা মিনিটে মিনিটে।

সন ১৯৩৩। তারিখ ২৬ নভেম্বর। স্টেশনের চলতিফিরতি ভিড়ের নজর কাড়ছে পাকুড়ের জমিদারবাড়ির কনিষ্ঠ পুত্র অমরেন্দ্রচন্দ্র পান্ডের ঘরে ফেরার আয়োজন। পাত্রমিত্র-অমাত্যের দঙ্গল এসেছে স্টেশনে। ছোটখাটো শোভাযাত্রাই বলা চলে। অমরেন্দ্রর সঙ্গে যাবেন সহোদরা বনবালা। বিশেষ ঘনিষ্ঠ কমলাপ্রসাদ পান্ডে, অশোক প্রকাশ মিত্র এবং আরও অনেকে এসেছেন বন্ধুকে ছাড়তে। বৈমাত্রেয় দাদা বিনয়েন্দ্রও উপস্থিত।

ট্রেন ছাড়ব-ছাড়ব করছে, অমরেন্দ্র-বনবালাকে ঘিরে জটলা। বিদায়-সম্ভাষণের পালা চলছে। হঠাৎই উলটো দিক থেকে একটি লোক, গায়ে খদ্দরের ময়লা চাদর, দ্রুতপায়ে হেঁটে এসে অমরেন্দ্রকে হালকা ধাক্কা দিয়ে, কেউ কিছু বোঝার আগেই নিমেষে মিলিয়ে গেল ভিড়ে। আর অমরেন্দ্রর মুখ থেকে ছিটকে বেরল যন্ত্রণা, উফফ, কী একটা ফুটিয়ে দিয়ে চলে গেল!

আজ যে মামলার কথা, যখনকার কথা, পাঠক-পাঠিকাদের সংখ্যাগরিষ্ঠের জন্মই হয়নি, নিশ্চিত। প্রায় পঁচাশি বছর আগের ঘটনা এই মামলা বিরলতমের পর্যায়ভুক্ত। আজও আলোচিত হয় দেশ-বিদেশের অপরাধ-বিষয়ক লেখালেখিতে, গবেষণায়। বলা হয়, “One of the first cases of individual bioterrorism in modern world history.” কী বাংলা হয়? জীবাণু-অস্ত্রে ব্যক্তিহত্যা? জুতসই হল না মোটেই। না হোক, ঘটনার বিবরণে আসি, যা পড়লে মনে হতে বাধ্য, এভাবেও মেরে ফেলা যায়!

পাকুড় হত্যা মামলা। টালিগঞ্জ থানা, কেস নম্বর ৬৭। ধারা, ভারতীয় দণ্ডবিধির তারিখ ১৭/২/৩৪। ৩০২/১২০ বি। খুন এবং অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র। অনেকে শুনেছেন এই মামলার কথা, বিস্তর লেখাও হয়েছে এ নিয়ে। ইন্টারনেটেও পাবেন। তবে অধিকাংশ বিবরণেই নানা ভাষা-নানা মত-নানা অনুমান। বিভ্রান্তির অবকাশ অনেক। রইল প্রামাণ্য ঘটনাপ্রবাহ, কেস ডায়েরি থেকে, সযত্নে যা রক্ষিত আছে উত্তর কলকাতার আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডে আমাদের সংগ্রহশালায়।

পাকুড় মামলার চার্জশিটের প্রতিলিপি

পাকুড়ের অবস্থান ঝাড়খণ্ডের উত্তর-পূর্বে। সাঁওতাল পরগনায়। বহুদিন সাহেবগঞ্জ জেলার প্রশাসনিক কেন্দ্রস্থল ছিল। স্বতন্ত্র জেলার মর্যাদা মিলেছে ’৯৪-এ। দেশের মানচিত্রে পাকুড় বিখ্যাত ব্ল্যাকস্টোনের জন্য। উত্তরে সাহেবগঞ্জ, দক্ষিণে দুমকা, পশ্চিমে গোদ্দা জেলা আর পূর্বে আমাদের মুর্শিদাবাদ-বীরভূম। প্রাক-স্বাধীনতা আমলে দেশের অন্যতম ধনাঢ্য জমিদারির মালিকানা ছিল পাকুড়ের পান্ডে পরিবারের। সমসময়ের বংশলতিকার যেটুকু প্রয়োজন কাহিনির স্বার্থে, বলে নিই।

কুমার প্রতাপেন্দ্রচন্দ্র পান্ডের দুই স্ত্রী ছিলেন। দু’জনেই পরলোকগতা। প্রথম পক্ষের পুত্র বিনয়েন্দ্র, কন্যা কাননবালা। এক পুত্র, এক কন্যা দ্বিতীয় পক্ষেও। অমরেন্দ্র আর বনবালা। প্রতাপেন্দ্রর দাদা গত হয়েছেন, যাঁর নিঃসন্তান স্ত্রী বর্তমান। রানি সূর্যবতীদেবী। অমরেন্দ্রর মাতৃবিয়োগ হয়েছিল জন্মের বছরদুয়েকের মধ্যেই। সন্তানহীনা সূর্যবতী মাতৃস্নেহে লালন করেছিলেন শিশু অমরেন্দ্রকে।

কুমার প্রতাপেন্দ্র আর রানি সূর্যবতীর মধ্যে সমান ভাগাভাগি হয়েছিল জমিদারির বিষয়সম্পত্তি। জমিদারির বার্ষিক আয় ছিল লাখখানেকের ঢের বেশি। সে-যুগের নিরিখে কুবেরের বিষয়-আশয় প্রায়।

প্রতাপেন্দ্র মারা গেলেন ১৯২৯-এ। অমরেন্দ্র ও বিনয়েন্দ্রর মধ্যে সম্পত্তির সমবণ্টন করে গিয়েছিলেন উইলে। অমরেন্দ্র তখনও নাবালক, বছর পনেরোর কিশোর। স্কুলের পাঠ শেষ করবেন কিছুদিনের মধ্যে। বিনয়েন্দ্রর বয়স তখন বাইশ, দায়িত্ব ছিল সম্পত্তির দেখাশোনার।

বিনয়েন্দ্র ছিলেন ইন্দ্রিয়সুখে আচ্ছন্ন মানুষ। জীবনদর্শন সহজ, “মেজাজটাই তো আসল রাজা, আমি রাজা নয়।” নানাবিধ দুর্লক্ষণ ছিল মেজাজের। দিনরাতের অধিকাংশ সময় ‘জলপথেই’ থাকতে পছন্দ করতেন। উদ্দাম নারীসঙ্গ স্বভাবগত, নিয়মিত নিশিযাপন বালিকাবালা এবং চঞ্চলা নামে দুই রক্ষিতার সাহচর্যে। প্রমোদবিলাসে মাঝেমধ্যে পাড়ি দিতেন বোম্বাই। রুপোলি পরদার রংবাহারে বরাবরের আকর্ষণ। সংযম এবং শৃঙ্খলা, দুইয়ের সঙ্গেই সম্পর্ক ত্যাগ করেছিলেন কৈশোরেই।

অমরেন্দ্র ভিন্ন মেরুর বাসিন্দা। ভদ্র, নম্র, পারিবারিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী। উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী, নিয়মিত শরীরচর্চাও করেন। স্বভাবগুণে প্রবল জনপ্রিয় প্রজাকুলে। ‘ছোটবাবু’ বলতে অজ্ঞান পাকুড়ের আবালবৃদ্ধবনিতা।

স্কুলের পাট চুকিয়ে অমরেন্দ্র ভরতি হলেন পাটনা কলেজে। পড়াশুনোর খরচ নিয়মিত পাঠাতেও প্রায়ই গড়িমসি করতেন বিনয়েন্দ্র। অমরেন্দ্র আঠারোর চৌকাঠে পা দিলেন ফোর্থ ইয়ারে এবং সাবালকত্ব প্রাপ্তির পরই সম্পত্তির অংশের দায়িত্ব বুঝে নিতে চিঠি লিখলেন বিনয়েন্দ্রকে।

সেটা ১৯৩২ সাল। রানি সূর্যবতী থাকতেন দেওঘরে, সব খবরই পেতেন বিনয়েন্দ্রর টালমাটাল জীবনধারার। তিনিও পরামর্শ দিলেন অমরেন্দ্রকে, যথাসম্ভব দ্রুত বিষয়সম্পত্তি বুঝে নেওয়ার।

মাত্রাছাড়া ভোগবিলাসে অবধারিত টান পড়বে, তাই বৈমাত্রেয় ভাইকে তার প্রাপ্য অংশ দিয়ে দেওয়ায় বিনয়েন্দ্রর অনীহা ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু আইন তো আর অনীহার অনুগত নয়, অমরেন্দ্রকে বুঝিয়ে দিতে হল প্রাপ্য অর্ধাংশ। এবং হস্তান্তরের প্রক্রিয়ায় দুই ভাইয়ের মধ্যে যথেষ্ট তিক্ততা উৎপন্ন হল। বিস্তর চিঠিচাপাটি, তপ্ত বাক্যবিনিময়, সব।

পুজোর ছুটিতে অমরেন্দ্র বেড়াতে গেলেন দেওঘরে, রানি সূর্যবতীর কাছে। বিনয়েন্দ্রও এলেন কিছুদিন পরে। উঠলেন দেওঘরেরই অন্যত্র, বাড়ি ভাড়া করে। এক সন্ধেয় বিনয়েন্দ্র বললেন, চল বাবু (অমরেন্দ্রর ডাক নাম), একটু বেড়িয়ে আসি। বেরনো হল সান্ধ্যভ্রমণে। হঠাৎই বিনয়েন্দ্র বললেন, ‘তোর জন্য একটা জিনিস এনেছি কলকাতা থেকে। এই দ্যাখ।’ বলেই পকেট থেকে বার করলেন শৌখিন নাকে-আঁটা চশমা (Pince-nez glasses)। একরকম জোর করেই পরিয়ে দিলেন ভাইকে। পরানোর সময় নাকে প্রয়োজনের চেয়ে বেশিই ব্যথা পেলেন অমরেন্দ্র। ছড়েও গেল একটু।

নাকে চাপটা কি একটু বেশিই দিয়েছিল দাদা? একটু খটকা যে লাগেনি অমরেন্দ্রর, এমনটা নয়। বন্ধুদের জানিয়েওছিলেন, বলেছিলেন সূর্যবতীকেও। সকলেই কিঞ্চিৎ অস্বস্তি বোধ করেছিলেন শুনে। অস্বস্তি আশঙ্কায় পরিণত হল, যখন দিন তিনেক পরে মুখের একটি দিক ফুলে গিয়ে প্রায় অবশ হয়ে গেল অমরেন্দ্রর।

বিনয়েন্দ্র তার আগেই ফিরে এসেছেন কলকাতায়। পারিবারিক চিকিৎসককে খবর দেওয়া হল। তিনি দেখেশুনে বললেন, টিটেনাসের সংক্রমণ। Anti-tetanus প্রতিষেধক চালু হল প্রথামাফিক।

চিকিৎসা চলাকালীনই বিনয়েন্দ্র দেওঘরে পাঠালেন তাঁর পরিচিত এক তরুণ ডাক্তারকে। নাম তারানাথ ভট্টাচার্য, কথাবার্তায় চৌকস। এসেই প্রস্তাব দিলেন মরফিন ইঞ্জেকশন দেওয়ার। ততদিনে দেওঘরের একাধিক চিকিৎসক দিনরাত পর্যবেক্ষণে রেখেছেন অসুস্থ অমরেন্দ্রকে। কেউই মানলেন না তারানাথের পরামর্শ।

বিনয়েন্দ্র ছিলেন গভীরতম জলের মাছ। নিজেই চলে এলেন দেওঘর, সঙ্গে তুলনায় অভিজ্ঞ এক চিকিৎসক, ডাক্তার দুর্গারতন ধর। যিনি চিকিৎসাবিদ্যার ব্যাপারে প্রভূত জ্ঞান বিতরণ করে চিকিৎসকদের রাজি করিয়ে ফেললেন একটি ইঞ্জেকশন দিতে। যেটি নিজেই সঙ্গে করে এনেছেন কলকাতা থেকে। দেওয়া হল ইঞ্জেকশন।

কলকাতায় রোগী দেখার জরুরি প্রয়োজনের অজুহাতে ডা. ধর আধঘণ্টা পরে কলকাতার ট্রেন ধরলেন। সঙ্গী বিনয়েন্দ্রও। এদিকে ইঞ্জেকশন দেওয়ার ঘণ্টাখানেক পরই আচমকা দ্রুত শারীরিক অবনতি হতে শুরু করল অমরেন্দ্রর। প্রায় অচৈতন্য, রক্তচাপ যখন-তখন অগ্রাহ্য করছে বিপদসীমা। ‘এই যায় সেই যায়’ অবস্থা। সে যাত্রা কোনওক্রমে সামাল দিলেন ডাক্তাররা।

কয়েকদিন পর বিনয়েন্দ্র ফের উদয় হলেন দেওঘরে, ভাই কেমন আছে দেখার অছিলায়। সঙ্গে এবারও সেই ডাক্তার ধর এবং আরও একজন। ডাক্তার শিবপদ ভট্টাচার্য। ঢের শিক্ষা হয়েছে ততদিনে অমরেন্দ্রর বন্ধুবান্ধব-শুভানুধ্যায়ীদের। সূর্যবতীও কড়া নির্দেশ জারি করেছেন বিনয়েন্দ্রকে দেওঘরের বাড়িতে ঢুকতে না দেওয়ার। দেওয়া হলও না। নিষ্ফলা বাদানুবাদের পর বিনয়েন্দ্র দুই সঙ্গী-চিকিৎসক সহ ফিরে গেলেন কলকাতায়।

অমরেন্দ্রর শরীরস্বাস্থ্য চিন্তায় ফেলল সূর্যবতীকে। যে ছেলের ছোটবেলার অভ্যেস ভোর পাঁচটায় উঠে শরীরচর্চার, সে বেলা দশটার আগে এখন বিছানাই ছাড়তে পারে না দুর্বলতার জেরে। বছর ঘুরে তখন ১৯৩৩। অমরেন্দ্রকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হল সুচিকিৎসার প্রয়োজনে। হরিশ মুখার্জি রোডের একটি বিশাল বাড়ি ভাড়া করা হল। খবর দেওয়া হল সেই কিংবদন্তি চিকিৎসককে, যাঁর নামে কলকাতার এনআরএস মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। সর্বজনশ্রদ্ধেয় ডা. নীলরতন সরকার রোগী দেখে ওষুধপত্র দিলেন। সঙ্গে পরামর্শ, কিছুদিন কাজকর্মের চিন্তা সম্পূর্ণ দূরে রেখে বাইরে কোথাও থেকে ঘুরে আসার।

অমরেন্দ্র ‘চেঞ্জে’ গেলেন ভুবনেশ্বরে, কিন্তু অবস্থার তেমন উন্নতি হল না। মাথা ঘোরে, অল্পেই ক্লান্ত হয়ে পড়েন। খিদে কমে গিয়েছে। বই পড়তে ভালবাসতেন খুব, সে ইচ্ছেও যেতে বসেছে। বন্ধুরা নতুন বই পাঠালে দু’-চার পাতা উলটেই রেখে দেন। মাসকয়েক পর ভুবনেশ্বর থেকে ফিরে এলেন পাকুড়ে। ভগ্ন শরীরেই জমিদারির কাজকর্ম দেখাশোনা শুরু করলেন সাধ্যমতো।

বিনয়েন্দ্র এ সময়টা শান্তশিষ্ট দিনযাপন করছিলেন, ভাবার কারণ নেই কোনও। দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না, ছকেরও না। চক্রান্তের শেষ অঙ্ক অভিনীত হল ’৩৩ -এর নভেম্বরে। ১৮ তারিখ পাকুড়ের বাড়িতে সূর্যবতীদেবীর টেলিগ্রাম এল অমরেন্দ্রর নামে, ‘কলকাতায় শীঘ্র আসিও। রাজস্ব-সংক্রান্ত আইনি আলোচনা রহিয়াছে।’

পত্রপাঠ কলকাতা রওনা দিলেন অমরেন্দ্র এবং গিয়ে আবিষ্কার করলেন, টেলিগ্রামটি ভুয়ো। সূর্যবতী আদৌ আসেননি কলকাতায়। তারবার্তাটি তাঁর নয়।

অমরেন্দ্র সব জানালেন সূর্যবতীকে। দু’জনেই সহমত হলেন, এ অপকর্ম বিনয়েন্দ্রর। জ্যাঠাইমা সূর্যবতী আদরের ‘বাবু’-কে সতর্ক করে দিলেন, ‘কাছেপিঠে ঘেঁষতে দিবি না দাদাকে।’ অমরেন্দ্র সরাসরি জানতে চাইলেন দাদার কাছে টেলিগ্রামের ব্যাপারে। বিনয়েন্দ্র অম্লানবদনে অস্বীকার করলেন। এরই মধ্যে বিনয়েন্দ্র একাধিকবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন দুই পুত্রের জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে প্রতাপেন্দ্রর রেখে যাওয়া দু’লাখ টাকার সিংহভাগ অমরেন্দ্রর অজ্ঞাতে সই জাল করে তুলে নেওয়ার। সবই জানতে পেরেছিলেন অমরেন্দ্র পারিবারিক উকিলের মাধ্যমে। সে নিয়েও বচসা হল খানিক।

২৫ নভেম্বর, ১৯৩৩। পরের দিন অমরেন্দ্রর কলকাতা থেকে পাকুড়ে ফিরে যাওয়ার কথা দুপুরের ট্রেনে। সন্ধেবেলা অমরেন্দ্রর কলকাতার অস্থায়ী বাসস্থানে এসে হাজির বিনয়েন্দ্র। সব তিক্ততা ভুলে গিয়ে হঠাৎই যেন স্নেহশীল বড়দার ভূমিকায়। কথায় কথায় স্মৃতিচারণ করছেন শৈশব-কৈশোরের, কিঞ্চিৎ ঘনঘনই গলা বুজে আসছে কান্নায়, ‘তুই আমাকে ভুল বুঝিস না বাবু, শরীরের যত্ন নিস ভাই।’

অমরেন্দ্র দাদার চরিত্র জানতেন, কুম্ভীরাশ্রুতে বিচলিত হওয়ার কারণ দেখলেন না কোনও। বিনয়েন্দ্র যাওয়ার আগে কথায় কথায় জেনে নিলেন, পরদিন ভাইয়ের ট্রেন কখন।

২৬ নভেম্বর। স্টেশনে অমরেন্দ্র এবং আত্মীয়বান্ধবরা একটু অবাকই সহাস্য বিনয়েন্দ্রকে দেখে। কেউ কেউ বললেনও, এ আপদ এখানে কেন? অমরেন্দ্র নিরস্ত করলেন উত্তেজিত স্বজনদের। যতই কুচক্রী হোন, বৈমাত্রেয় হলেও দাদা তো! স্টেশনে এসেছেন, ও ভাবে বিদেয় করে দেওয়া যায়? এর কিছু পরে অতর্কিতে উলটোদিক থেকে খদ্দরের চাদরমুড়ি অপরিচিতের দ্রুত ধাক্কা দিয়ে অন্তর্ধান, গাড়ি ছাড়ার পূর্বমুহূর্তের সে ঘটনা বলেছি শুরুতে।

পাঞ্জাবির হাতা তুলে অমরেন্দ্র দেখালেন ক্ষতচিহ্ন। আপাতদৃষ্টিতে মারাত্মক কিছু নয়। কিছুটা তরল পদার্থ পিন ফোটানোর জায়গা থেকে চুঁইয়ে পড়েছে পাঞ্জাবিতে। ট্রেন ছাড়তে তখন বাকি মিনিট পাঁচেক। সহোদরা বনবালা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। অমরেন্দ্রর বন্ধু কমলাপ্রসাদ এবং অন্যরাও। বললেন, ডাক্তার দেখিয়ে নেওয়া যাক। দু’দিন পরই না হয় পাকুড় যাওয়া যাবে। বিনয়েন্দ্রও কপট উদ্বেগ দেখালেন প্রাথমিক, তারপর বললেন, ‘এ তো সামান্য ব্যাপার, পাকুড়ে গিয়েও তো ডাক্তার দেখিয়ে নেওয়া যায়।’ কমলাপ্রসাদ প্রতিবাদ করতে গেলে বিনয়েন্দ্র মেজাজ হারালেন, ‘আমরা পাকুড়ের জমিদারবাড়ির। এসব তুচ্ছ ব্যাপারে তোমরা সাধারণরা মাথা ঘামাতে পারো। আমরা নয়।’

অমরেন্দ্রর কিছু জরুরি কাজও ছিল পরের দু’দিনে। ভাবলেন, ডাক্তার দেখিয়ে নেব বাড়ি ফিরে। বনবালাকে নিয়ে উঠে বসলেন পাকুড়গামী ট্রেনে। এবং মারাত্মক ভুল করলেন।

ভাইবোন যখন ট্রেনে বিকেলের জলযোগ সারছেন, কথোপকথন হল এইরকম।

—দাদাভাই, আমার কিন্তু ব্যাপারটা ভাল ঠেকছে না।

—কেন রে?

—না, ওই পিন ফোটানোর ব্যাপারটা । মনটা খচখচ করছে।

—ও কিছু না। পকেটমার-টার হবে। ছোট ক্ষুরটুর ছিল হয়তো হাতে।

—ক্ষুরে অমন দাগ হয়? আমি লোকটাকে আগে কোথায় যেন দেখেছি, মনে করতে পারছি না কিছুতেই …

—যাহ্, কী যে বলিস। তুই আবার কোথায় দেখলি?

—না রে, দেখেছি কোথাও, একদম এক চেহারা।

—চেহারাটা তো আমিও দেখলাম। বেঁটে, মিশকালো, গায়ে খদ্দরের চাদর ছিল। পায়ে চপ্পল।

—দাদাভাই! মনে পড়েছে! আমরা গত সপ্তাহে যখন পূর্ণ থিয়েটারে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম, ওই লোকটা টিকিট কাউন্টারের সামনে ঘোরাঘুরি করছিল।

—আরে ধুর। তোর মনের ভুল। বেশি ভাবিস না তো।

বনবালার আশঙ্কা যে অমূলক ছিল না, তা বোঝা গেল পরের দিন থেকেই। প্রবল অসুস্থ হয়ে পড়লেন অমরেন্দ্র। ২৮ তারিখ রাতে ফিরিয়ে আনা হল কলকাতায়। এবার উঠলেন রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের একটা ভাড়াবাড়িতে। ডাকা হল আর এক প্রবাদপ্রতিম চিকিৎসককে। ডা. নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত। অবস্থা দেখে ডাক্তারবাবু ‘ব্লাড কালচার’ করতে বললেন অবিলম্বে। ডান দিকের বাহুমূল ততক্ষণে ফুলে উঠেছে অমরেন্দ্রর। জ্বর নামছেই না ১০৫ ডিগ্রির নীচে। কষ্ট পাচ্ছেন প্রচণ্ড। রক্তচাপ হোক বা হৃদ্স্পন্দন, প্রতি ঘণ্টায় একটু একটু করে চলে যাচ্ছে নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

৩ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় অমরেন্দ্র জ্ঞান হারালেন, ৪ ডিসেম্বর সকালে প্রাণ। ‘ব্লাড কালচার’-এর রিপোর্ট এল পরদিন। যার সারাংশ পড়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন ডাক্তাররা। মৃতের রক্তে ‘Pasteurella Pestis’ ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ। যা শরীরে ঢুকলে plague-এ আক্রান্ত হওয়া অনিবার্য। প্লেগের মারণছোবলেই প্রাণনাশ অমরেন্দ্রর, সংশয়ের অবকাশ নেই তিলমাত্র।

রোগভোগে আপাত-স্বাভাবিক মৃত্যু। ময়নাতদন্ত হল না, দাহ হল নিয়মমাফিক। মুখাগ্নি করলেন বিনয়েন্দ্র, কেঁদে ভাসালেন। ওই কুনাট্য সহ্য করতে হল অমরেন্দ্রর ঘনিষ্ঠদের। যাঁদের আগাগোড়াই সন্দেহ ছিল বিনয়েন্দ্রর উপর। পিন ফোটানোর ঘটনা নিশ্চয়ই বিনয়েন্দ্ররই মস্তিষ্কপ্রসূত, দৃঢ় বিশ্বাস ছিল অমরেন্দ্রর বন্ধুদের। কিন্তু প্রমাণ কই? সন্দেহের বশে তো আর কাউকে ফাঁসিকাঠে চড়ানো যায় না।

স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন করা এক যুবকের অকালমৃত্যু, তা-ও প্লেগে! চিন্তায় পড়ে গেলেন কলকাতার চিকিৎসকমহল। দিকপাল ডাক্তাররা শেষ সময়ে চিকিৎসা করেছিলেন, কথা বলেছিলেন অমরেন্দ্রর আত্মীয়বন্ধুদের সঙ্গে, নথিবন্দি করেছিলেন দিনকয়েক আগের পিন ফোটার ঘটনা এবং পরবর্তী সমস্ত রোগলক্ষণ। গোলমাল আছে কিছু, চিকিৎসকদল আন্দাজ করেছিলেন দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায়।

ডাক্তাররা স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই ১২ ফেব্রুয়ারি একঝাঁক প্রশ্ন পাঠালেন ট্রপিক্যাল মেডিসিনের ডিরেক্টরের কাছে। প্লেগের ‘bacilli’ কি হাইপোডারমিক নিডলের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করানো যায়? গেলে কত পরিমাণে? যতটা যায়, ততটা কি প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর জন্য যথেষ্ট? এ ছাড়া আরও বেশ কিছু, টেকনিক্যাল খুঁটিনাটি। বিস্তারিত উত্তর এল চার দিন পর, ১৬ তারিখ। বলা হল, এই মৃত্যু অস্বাভাবিক, ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ ঘটানো হয়েছে। স্বাভাবিক নিয়মে এ জিনিস ঘটেনি। অতএব, ‘homicidal death’— খুন! এবং যে ‘bacilli’-ঘটিত মৃত্যু, তা কলকাতায় পাওয়া যায় না। একমাত্র বোম্বাইতেই (সেসময়ের নামটাই রাখলাম বাণিজ্যনগরীর) মেলে Haffkine Institute-এ।

অমরেন্দ্রর বন্ধুরা কিন্তু হাল ছাড়েননি দাহকার্য সাঙ্গ হওয়ার পরও। ট্রপিক্যালের রিপোর্ট আসার একমাস আগেই ঘটনার সবিস্তার বিবরণ সমেত কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা দফতরের কর্তাদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। সঙ্গে ছিলেন পাকুড় জমিদারবাড়ির পারিবারিক উকিল। অভিযোগ দায়ের করার মতো নথিপত্র ছিল না হাতে। তাই কেস নথিবদ্ধ করা হয়নি তখনও, কিন্তু পুলিশের গোপন অনুসন্ধান এবং নজরদারি চালু হয়েছিল বিনয়েন্দ্র এবং তারানাথের গতিবিধির উপর। গোয়েন্দারা নিয়মিত যোগাযোগ রাখছিলেন প্রাক্-মৃত্যু চিকিৎসা যাঁরা করেছিলেন, সেই ডাক্তারদের সঙ্গে। অলিখিত তদন্ত একরকম শুরুই হয়ে গিয়েছিল।

ডা. এন আর সেনগুপ্তকে পাঠানো সাক্ষীদানের সমন

১৬ ফেব্রুয়ারি ট্রপিক্যাল মেডিসিনের রিপোর্ট আসামাত্রই কমলাপ্রসাদ টালিগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন। পাঁচজন অভিযুক্ত। বিনয়েন্দ্রচন্দ্র পান্ডে, ডাক্তার তারানাথ ভট্টাচার্য, ডাক্তার শিবপদ ভট্টাচার্য, ডাক্তার দুর্গারতন ধর এবং সেই অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি, যে স্টেশনে পিন ফুটিয়েছিল।

FIR হয়েছে খবর পাওয়ামাত্র পালালেন বিনয়েন্দ্র। পালিয়ে যাবেন কোথায়, নজরদারি তো ছিলই অষ্টপ্রহর। গ্রেফতার করা হল সে-রাতেই। আসানসোল স্টেশনে, ট্রেনের কামরা থেকে। ডা. ধর ধরা পড়লেন পরের দিন, তারানাথ আরও একদিন পরে। ১৮ ফেব্রুয়ারির সকালে। ডাক্তার শিবপদ ভট্টাচার্য মাসখানেক পর, ২৪ মার্চ।

কিন্তু যে লোকটি পিন ফুটিয়েছিল? বেঁটে, কালো, খদ্দরের চাদরমুড়ি দেওয়া অপরিচিত? বিনয়েন্দ্র স্বীকার করলেন, তিনিই লোকটাকে পূর্ণ থিয়েটারে পাঠিয়েছিলেন অমরেন্দ্রকে চিনে নিতে। কিন্তু লোকটির নাম-ঠিকানা এক-একবার এক-একরকম বলে চললেন, কোথাও খোঁজ মিলল না হাজার চেষ্টাতেও। ছবি-টবি আঁকিয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার পরেও না।

দুটো সম্ভাবনা ছিল। এক, প্রচুর টাকাপয়সা দিয়ে আততায়ীকে চলে যেতে বলেছিলেন বিনয়েন্দ্র ভিনরাজ্যের কোনও প্রত্যন্ত এলাকায়, যেখান থেকে খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য। দুই, ঘটনার পর বিনয়েন্দ্রই লোক লাগিয়ে পৃথিবী থেকেই সরিয়ে দিয়েছিলেন আততায়ীকে। যাতে ভবিষ্যতে ব্ল্যাকমেলের আশঙ্কাও নির্মূল করে দেওয়া যায় চিরতরে। দ্বিতীয়টাই সম্ভবত ঘটেছিল, ধারণা হয়েছিল তদন্তকারীদের।

জিজ্ঞাসাবাদে অমরেন্দ্র-হত্যার পরিকল্পনা যা জানা গেল, তা ঘোর লজ্জায় ফেলে দেবে যে-কোনও রুদ্ধশ্বাস গোয়েন্দা কাহিনিকে। ভাবুন একবার, প্রায় এক শতক আগে স্থির মস্তিষ্কে এক বছর তিরিশের যুবক ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ ঘটিয়ে ভাইকে খুনের প্ল্যান করছে! শরদিন্দুর উপন্যাসে সাইকেল থেকে নিক্ষিপ্ত গ্রামোফোন পিন বা শজারুর কাঁটা দিয়ে খুনের কাহিনি বহুপঠিত। বাস্তবের বিনয়েন্দ্রর কুকর্মের অভিনবত্ব তুলনায় ঢের বেশি কূটবুদ্ধির, সন্দেহ নেই কোনও।

সম্পত্তির ন্যায্য প্রাপ্য অমরেন্দ্র দাবি করার দিন থেকেই বিনয়েন্দ্র ঘুঁটি সাজাতে শুরু করেন ভাইকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার। নাকে আঁটা চশমার মাধ্যমে Tetanus সংক্রমণের চেষ্টা যখন ব্যর্থ হল, তখন আরও প্রাণঘাতী কিছুর সন্ধানে মনোযোগী হলেন বিনয়েন্দ্র। ষড়যন্ত্রের শরিক হলেন তারানাথ। যিনি আদপে ডাক্তারই নন (ভুয়ো ডাক্তার সে-যুগেও ছিল!)। কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে ‘Calcutta Medical Supply Concern’ নামে এক ল্যাবরেটরিতে রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে কাজ করতেন। সেই সুবাদে অসুখবিসুখ সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা হয়েছিল। তারানাথই বুদ্ধি দিলেন, ঘাতক হিসাবে প্লেগ অব্যর্থ।

কিন্তু ভাবলেই তো হল না, প্রয়োগের উপায়? তার চেয়েও জরুরি, প্লেগের bacilli পাওয়া যাবে কোথা থেকে? কে দেবে? বোম্বাইয়ের হফকিন ইনস্টিটিউটের গবেষণাগারের শরণাপন্ন হওয়ার সিদ্ধান্ত হল।

‘Haffkine Institute for Training, Research and Testing’ স্থাপিত হয়েছিল ১৮৯৯ সালে, বোম্বাইয়ের পারেল অঞ্চলে। প্রতিষ্ঠাতা Dr Waldemar Mordecal Haffkine শুরুতে নাম রেখেছিলেন ‘Plague Research Laboratory’। তারানাথ টেলিগ্রাম করে ইনস্টিটিউটে জানালেন, তাঁর ট্রপিক্যাল মেডিসিনে ডিপ্লোমা রয়েছে। ব্যাকটেরিয়া-বাহিত রোগ নিয়ে গবেষণা করছেন, plague bacilli প্রয়োজন। ইনস্টিটিউট উত্তরে জানাল, কলকাতার surgeon general –এর সুপারিশ পাঠালে বিবেচনা করে দেখা হবে আর্জি। কিন্তু কে দেবে অজ্ঞাতকুলশীল তারানাথকে ওই মহার্ঘ সুপারিশপত্র, আর কেনই বা দেবে?

তা হলে? ডা. শিবপদ ভট্টাচার্য ও ডা. দুর্গারতন ধরের সঙ্গে ফের যোগাযোগ করলেন বিনয়েন্দ্র-তারানাথ। যথেষ্ট অর্থের প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে দুই চিকিৎসকও যোগ দিলেন প্লেগ-পরিকল্পনায়। ডা. ভট্টাচার্য দীর্ঘ সুপারিশ পাঠালেন তারানাথের হয়ে। উত্তর এল নেতিবাচক।

বিনয়েন্দ্র তবু অদম্য, একাধিকবার বোম্বাই গেলেন। সরকারিভাবে সুবিধে করতে পারলেন না। মরিয়া চেষ্টায় ইনস্টিটিউটের দুই ডাক্তারকে বিপুল অঙ্কের টাকার প্রলোভন দেখালেন লাগাতার। বিলাসবহুল Sea View Hotel-এ ব্যবস্থা করলেন যথেচ্ছ বিনোদনের, দিনের পর দিন। দুই ডাক্তার প্রলোভনে নতিস্বীকার করলেন শেষমেশ, কিন্তু লিখিত প্রমাণ রাখলেন না। সম্পূর্ণ বেসরকারিভাবে বিনয়েন্দ্র-তারানাথের কাছে পৌঁছল ‘লাইভ প্লেগ কালচারের’ vial। সেটা ৭ জুলাই, ১৯৩৩। তারানাথকে সুযোগ করে দেওয়া হল বোম্বাইয়ের প্লেগ হসপিটালে ‘bacteriologist’ পরিচয়ে পরীক্ষানিরীক্ষার। সাদা ইঁদুরের উপর ব্যাকটেরিয়া-বিষ প্রয়োগ করে নিশ্চিত হলেন তারানাথ।

এরপর যা ঘটেছিল, লিখেছি আগেই। কুড়ি বছরের যুবকের দেহে প্লেগ bacilli ঢুকিয়ে বিরলতম হত্যা। যা হইচই ফেলে দিয়েছিল আসমুদ্রহিমাচলে।

কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা দফতর, দাবিই করা যাক, অসামান্য তদন্ত করেছিল। যা মুক্তকণ্ঠে তারিফ করেছিলেন জজসাহেব তাঁর রায়ে। তদন্তকারী অফিসার শুরুর দিকে ছিলেন সাব ইনস্পেকটর শরৎচন্দ্র মিত্র, পরে ইনস্পেকটর এম এল রহমান। আততায়ীকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ, অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতে পাওয়ার সম্ভাবনাও প্রায় শূন্য। এমন অবস্থায় বাকি ষড়যন্ত্রকারীদের শাস্তিদান নিশ্চিত করতে ভরসা শুধু অকাট্য যুক্তিতে মোটিভকে প্রমাণ করা এবং পারিপার্শ্বিক প্রমাণের (circumstantial evidence) জালটি এমন ভাবে বোনা যাতে ঘটনাপরম্পরার গতিপথ (chain of events) দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে যায়। এ কাজ যে কী ভীষণ কষ্টসাধ্য, সে তদন্তকারী অফিসারই শুধু জানেন।

মোটিভের অংশটি অবশ্য সহজসাধ্যই ছিল। অমরেন্দ্রর মৃত্যুতে বিনয়েন্দ্র যে লাভবান হতেন, সেটা তো জলবৎ তরলং ছিল। পারিপার্শ্বিক প্রমাণ একত্রিত করার দুরূহ কাজটি সুসম্পন্ন করতে প্রাণপাত করেছিলেন কলকাতার গোয়েন্দারা। বিনয়েন্দ্রর বোম্বাইযাত্রার দিনপঞ্জি এবং হোটেলবাসের প্রতিটি নথি জোগাড়, রেজিস্টারের হস্তাক্ষরের সঙ্গে অভিযুক্তের হস্তাক্ষর মেলানো, হফকিন ইনস্টিটিউটে যাতায়াতের প্রমাণ সংগ্রহ, তারানাথের টেলিগ্রাম এবং ডা. ভট্টাচার্যের সুপারিশপত্র, যে দোকান থেকে ইঁদুর কেনা হয়েছিল সেটি খুঁজে বের করে মালিকের জবানবন্দি, যে ট্যাক্সিতে করে বোম্বাইয়ের প্লেগ হসপিটালে পৌঁছেছিলেন তারানাথ, সেটিকে খুঁজে বের করা, পুঙ্খানুপুঙ্খ এমন আরও যে কত, লিখলে তালিকা দীর্ঘতর হতে থাকবে। বোম্বাইয়ের পুলিশ কমিশনার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন দরাজ সাহায্যের, নিয়মিত কলকাতার নগরপালের সঙ্গে আলোচনা করতেন তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে।

বিচারপর্বে অঢেল অর্থব্যয় করবেন বিনয়েন্দ্র, প্রত্যাশিতই ছিল | লাভ হয়নি যদিও। নিম্ন আদালত ফাঁসির আদেশ দেয় বিনয়েন্দ্র ও তারানাথকে। মুক্তি দেওয়া হয় ডা. ধর এবং ডা. ভট্টাচার্যকে। উচ্চ আদালতে আপিল পেশ হয় যথানিয়মে। ফাঁসির আদেশ কমে সাজা হয় ‘কালাপানির’, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। বিচারক লেখেন রায়ে, “probably unique in the annals of crime।”

মামলার নথিপত্রে লিপিবদ্ধ রয়েছে খুনের প্রস্তুতিপর্বে তারানাথকে ষড়যন্ত্রী আশ্বাস বিনয়েন্দ্রর, কেউ জানবে না, কে পিন ফুটিয়েছিল। খুনিই না পেলে পুলিশ কাঁচকলা করবে! সহজ হিসেব।

সহজ? সহজ আর থাকল কই? প্রেক্ষিত আলাদা, ব্যঞ্জনাও বহুমাত্রিক। তবু, এ কাহিনির উপসংহারে শঙ্খ ঘোষের কবিতার লাইন ঝলকে ওঠে স্বতঃস্ফূর্ত—

“এ কথা খুব সহজ, কিন্তু কে না জানে

সহজ কথা ঠিক ততটা সহজ নয়।”

১.০২ মানুষ বড় শস্তা, কেটে, ছড়িয়ে দিলে পারতো

[বেলারানী হত্যামামলা

তদন্তকারী অফিসার সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ]

দৃশ্য-১

৩০ জানুয়ারি, ১৯৫৪, ভোর সোয়া পাঁচটা, বড়জোর সাড়ে পাঁচ।

ভোর হয়েছে, সকাল নয়। রাসবিহারী থেকে চেতলার দিকে যেতে ডানহাতে কালীঘাটের বাস্তুহারা বাজার। দোকানপাটের ঝাঁপ খুলতে খুলতে সে আরও অন্তত কয়েক ঘণ্টা। বাজারের সাফাইকর্মীদের বেশির ভাগই অবশ্য উঠে পড়েন দিনের আলো ফুটতে না ফুটতেই। বেলা একটু বাড়লেই মেলা লেগে যাবে লোকের। আগে থেকে সাফসুতরো করে না রাখলে পরে সামলে ওঠা দায়।

এমনই একজন কর্মীর প্রথম চোখে পড়ল কাগজের মোড়কগুলো। তিনটে পাশাপাশি। পড়ে রয়েছে কেওড়াতলা শ্মশানের কাছে একটি শৌচালয়ের পাশে। সে তো কত কিছুই এদিকে-ওদিকে পড়ে থাকে, কিন্তু এ তো অন্যরকম! প্রথম দর্শনেই আঁতকে ওঠার মতো। নারকেল দড়ি দিয়ে বাঁধা কাগজের মোড়কগুলোর একটার কিছু অংশ ছিঁড়ে গিয়েছে। শুকিয়ে যাওয়া রক্তের লালচে ছোপ কাগজে। ফাঁক দিয়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে দুটো আঙুল। ডাক্তারবদ্যি হওয়ার প্রয়োজন নেই, এক ঝলকেই বোঝা যায়, আঙুল মনুষ্যদেহের।

আতঙ্কিত চিৎকার-চেঁচামেচিতে লোক জড়ো হল দ্রুত। খবর গেল টালিগঞ্জ থানায়। অফিসাররা এসে কৌতূহলী ভিড় সরালেন প্রথমে, খোলা হল মোড়ক। একের পর দুই, দুয়ের পর তিন। বেরোল দুটো হাতের টুকরো টুকরো খণ্ড। বাহুমূল থেকে কনুই। কনুই থেকে আঙুল। ছিন্নভিন্ন। কাগজের মোড়কটি দেখা হল খুঁটিয়ে। ২১ নভেম্বরের ‘যুগান্তর’।

দৃশ্য-২

৩০ জানুয়ারি, ১৯৫৪, ভরদুপুর।

সবে খেয়ে উঠেছেন কালীঘাট পার্কের বহুদিনের দারোয়ান। শীতের ঝিমধরা দুপুরে ইতস্তত ঘুরছেন গাছগাছালিতে ঘেরা উদ্যানের এদিক-সেদিক, রোজকার অভ্যাসমতো। ঘুরতে ঘুরতেই চোখ আটকে গেল একটা আমগাছের পিছনে। ঝোপঝাড়-আগাছার জঙ্গলে কী পড়ে আছে ওগুলো? চারটে কাগজের মোড়ক, বাঁধা ওই নারকেল দড়ি দিয়েই। কৌতূহলবশত খুলেই ফেললেন। ভিতরে যা দেখলেন, ঊর্ধ্বশ্বাস ছোটাছুটি করে এরপর শ’খানেক পথচলতি মানুষের ভিড় জুটিয়ে ফেলতে লাগল খুব বেশি হলে মিনিটদুয়েক।

একটি মোড়কে হাঁটু থেকে কাটা দুটি পায়ের অংশ। দ্বিতীয়টিতে নারীশরীরের উপরিভাগ ত্রিখণ্ডিত অবস্থায়। তিন নম্বর মোড়কে ধড় থেকে আলাদা করে দেওয়া মাথা। নাক-কান-ঠোঁট-চুল বিহীন। মুখের চামড়া চেঁছে তুলে নেওয়া হয়েছে। আঘাতের তীব্রতায় চূড়ান্ত বিকৃত করে দেওয়া হয়েছে মুখাবয়ব। কয়েকগাছি চুল, মাত্র কয়েকগাছিই, লেগে রয়েছে কপালের উপরে।

শেষ মোড়কটিতে মিলল একটি ভ্রূণ। যাতে চোখ বুলোলেই মালুম হয়, পৃথিবীর আলো দেখার আর বেশি দেরি ছিল না। মৃতা সন্তানসম্ভবা ছিলেন, প্রসবমুহূর্ত এসেই গিয়েছিল প্রায়।

ফের থানাপুলিশ। খবর পেয়েই টালিগঞ্জ থানার অফিসাররা ছুটলেন ঊর্ধ্বশ্বাসে, সকালের উদ্ধার হওয়া দেহাংশ নিয়ে ধন্দ তখনও কাটেনি। লালবাজার থেকেও হোমিসাইড বিভাগের গোয়েন্দাদের নিয়ে গাড়ি ছুটল। গন্তব্য, লেখা বাহুল্য, কালীঘাট পার্ক।

চারটি মোড়কই দেখা গেল ‘যুগান্তর’-এর। ২১ নভেম্বর, ১৯৫৩, ১০ জানুয়ারি, ১৯৫৪, ২৫ জানুয়ারি ও ২৬ জানুয়ারি, ১৯৫৪।

পার্কের চিরুনিতল্লাশিতে পাওয়া গেল আরও একটি মোড়ক। রাখা ছিল একটি বালির বস্তার নীচে। যার ভিতর থেকে বেরল দুই ঊরুর টুকরো টুকরো অংশ।

মোড়ার জন্য ব্যবহৃত কাগজ? সেই ‘যুগান্তর’-ই।

দৃশ্য-৩

২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৪, মধ্যরাত অতিক্রান্ত।

লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগের ইন্টারোগেশন রুম। লাগাতার জেরায় ধুঁকছেন মধ্যতিরিশের যুবক। জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে সন্ধে নাগাদ, চলছে বিরামহীন। অবলীলায় সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন শুরুর কয়েক ঘণ্টায়। এমনটাই হয় জটিল মামলায়, জানি আমরা অভিজ্ঞতায়। জেরার প্রাথমিক পর্বে অভিযুক্ত কিছুতেই স্বীকার করে না অপরাধ। আত্মপক্ষ সমর্থনে যা বলার, যে ভাবে বলার, বলতে দেওয়া হয় সব। তদন্তকারীরা শুনতে থাকেন নিরাবেগ নিস্পৃহতায়, বক্তব্যের অসংগতি লিপিবদ্ধ হতে থাকে নীরবে।

একটা সময়ের পর, নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার আত্মতুষ্টি যখন অজান্তেই ঘিরে ধরে অভিযুক্তকে, আসল খেলা শুরু হয় ঠিক তখন। প্রশ্নের তাস একটার পর একটা ফেলতে থাকেন গোয়েন্দারা, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয় জবানবন্দির অসংগতি, যার ধাক্কায় বেআব্রু হয়ে যায় বয়ানের মিথ্যাচার।

তেমনটাই হল সে-রাতে। প্রশ্নের চক্রব্যূহে ক্রমশ দিকভ্রান্ত হতে থাকলেন যুবক। প্রথম দিকের ‘ভাঙব, তবু মচকাব না’ ভাবটা কমতে কমতে প্রায় শূন্যের কাছাকাছি তখন। স্নায়ু যে বিদ্রোহ করতে শুরু করেছে, জানান দিচ্ছে কপালের স্বেদবিন্দু। ভঙ্গুর হয়ে এসেছে রক্ষণ।

সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ, তৎকালীন ওসি হোমিসাইড, বুঝলেন, কাঙ্ক্ষিত স্বীকারোক্তি আসা স্রেফ সময়ের অপেক্ষা। এলও অল্পক্ষণ পরেই। ‘স্যার, আমিই মেরেছি ওকে। কেটে ফেলে দিয়েছি টুকরো টুকরো করে। এ ছাড়া উপায় ছিল না আর!’ বলেই মুখ ঢেকে টেবিলে মাথা গুঁজে দিলেন অভিযুক্ত।

সমরেন্দ্র জলের গ্লাস এগিয়ে দিলেন, ‘নিন, খান। অনেক সময় আছে। ধীরেসুস্থে বাকিটা বলুন।’ রাত তখন পাড়ি দিচ্ছে ভোরের ঠিকানায়। সূর্যের দাপট কিছু পরেই দখল নেবে অন্ধকারের।

বেলারানী দত্ত হত্যা মামলা। টালিগঞ্জ থানা, কেস নম্বর ১১৬, তারিখ ৩১/১/৫৪। খুন এবং প্রমাণ লোপাট, ৩০২/২০১ আইপিসি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে নারীশরীরের দেহাংশ খবরের কাগজে মুড়ে, বিকৃত এতটাই যে শনাক্তকরণ প্রায় অসাধ্য। সাম্প্রতিক অতীতে এ ধরনের কিছু ঘটনা ঘটেছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। ইন্টারনেটের দৌলতে সেসব মামলার বিবরণও সহজলভ্য। চিত্রায়িতও হয়েছে সিরিয়ালে-সিনেমায়। কিন্তু সেই সদ্য স্বাধীনোত্তর সময়ে এমন কেস কলকাতায় কেন, দেশের অন্যত্র বা বিদেশেও আদৌ হয়েছিল কি না, তথ্য নেই প্রামাণ্য।

ঘটনা প্রচারিত হওয়ার পর শহর কলকাতায় প্রবল চাঞ্চল্য প্রত্যাশিতই ছিল। চাঞ্চল্যের অভিঘাত ক্ষীণতর হয়েছে সময়ের স্বাভাবিক নিয়মে, কিন্তু বিরলের মধ্যে বিরলতম হিসেবে এই মামলার চিরস্থায়ী স্থান নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে অপরাধ-গবেষণার ইতিহাসে।

নারকীয় হত্যাকাণ্ডের তদন্তভার ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের হাতে তুলে দিতে বিন্দুমাত্র সময় খরচ করলেন না তৎকালীন নগরপাল। দায়িত্ব পড়ল হোমিসাইড শাখার ওসি ইনস্পেকটর সমরেন্দ্রনাথ ঘোষের উপর, আগে লিখেছি যাঁর কথা।

ময়নাতদন্ত হল ৩১ জানুয়ারি। পচনপ্রক্রিয়া ততক্ষণে শুরু হয়ে গিয়েছে দেহাংশে। খণ্ডিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের একটি একটি করে অশেষ অধ্যবসায়ে জোড়ার চেষ্টা করলেন ডাক্তাররা। সাত-আট ঘণ্টার প্রাণান্তকর পরিশ্রমে পূর্ণবয়স্কা নারীশরীরের রূপ নিল জোড়া লাগানো দেহাবশেষ। দুটি বিশেষত্ব নজরে এল মৃতদেহে। এক, দুটি পায়েরই পাতা অস্বাভাবিক লম্বা। দুই, বাঁ ঊরুর উপর একটি কাটা দাগ।

যিনি পোস্টমর্টেম করলেন, তাঁর বক্তব্য ছিল দ্বিধাহীন। মৃত্যু ঘাড়ের কাছে ধারালো কিছুর আঘাতে, যা “ante mortem and homicidal in nature”। শরীরের বাকি অগুনতি আঘাতচিহ্ন মৃত্যুর পর, “post mortem injuries”।

এ পর্যন্ত তো হল। কিন্তু আসল কাজই তখনও বাকি, মৃতার শনাক্তকরণ। মুখ ক্ষতবিক্ষত, চামড়া বলতে কিছু অবশিষ্ট নেই আর। কে খুন হলেন, সেটা না জানলে কীভাবে খুন, কে খুনি, এগোনোর রাস্তাই তো একপ্রকার বন্ধ হয়ে যায় তদন্তের।

শেষ চেষ্টা করা হল। খবর পাঠানো হল চুঁচুড়া-নিবাসী ডাক্তার মুরারীমোহন মুখার্জির কাছে। যিনি তখন কলকাতার কারনানি হাসপাতালে প্লাস্টিক সার্জারি বিভাগের প্রধান, বিস্তর নামডাক।

ডাক্তার মুখার্জি এলেন, অক্লান্ত শ্রমব্যয় করলেন। মুখের আদল কিছুটা এল বটে, কিন্তু তা চিহ্নিতকরণের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। পচনক্রিয়া (Putrefaction) শুরু হয়ে গিয়েছিল দেহাংশে। না হলে প্লাস্টিক সার্জারি ফলদায়ক হওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা ছিল। ভারতের ইতিহাসে অপরাধ-তদন্তে সম্ভবত এই মামলাতেই প্রথম প্লাস্টিক সার্জারির শরণাপন্ন হওয়া।

কলকাতা পুলিশের তরফে ঘটনার বিশদ প্রচার করা হল। কাগজে মৃতার অবয়বের ছবিও ছাপানো হল, যা তোলা হয়েছিল ময়নাতদন্তের পর। দিন গড়িয়ে সপ্তাহ পেরোল, সামান্যতম খবরও এল না।

মর্গে খণ্ডিত দেহাংশ জোড়া হয়েছে

নীলরতন সরকার হাসপাতালের মর্গে দেহ রাখা হল প্রায় কুড়ি দিন। এর পর মৃতার কপালে আটকে থাকা কিছু চুল, হাতের-কোমরের-পায়ের-ঊরুর কিছু অস্থিমজ্জা সংরক্ষিত করে অশনাক্ত দেহ পুড়িয়ে ফেলা হল প্রথামাফিক।

শনাক্ত করার জন্য কিন্তু চেষ্টার ত্রুটি রাখেনি পুলিশ। যেখানে দেহের টুকরোগুলি ফেলা হয়েছিল, তার আশেপাশের অন্তত শ’খানেক বাসিন্দাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। শুধু শহরে নয়, রাজ্যের প্রতিটি থানায় বিস্তারিত খোঁজ নেওয়া হয়েছিল। কোথাও কোনও মহিলার নামে মিসিং ডায়েরি হয়েছে কি না। সূত্র মেলেনি কোনও।

ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহ। প্রায় মাসখানেক গড়িয়ে গিয়েছে ঘটনার। তদন্তে কণামাত্র অগ্রগতি ব্যতিরেকেই। কিনারাসূত্র আপ্রাণ চেষ্টাতেও অধরা থাকলে শতকরা নব্বই ভাগ তদন্তকারীকে একটা সময় গ্রাস করেই অনিবার্য হতাশা। যা ক্রমাগত অবচেতনে বাজাতে থাকে কাটা রেকর্ড, ‘অনেক হল, এবার হাল ছেড়ে দেওয়া যাক, কত মামলারই তো কিনারা হয় না।’

এমতাবস্থায় হতাশাকে প্লেগবৎ পরিত্যজ্য রাখাটাই সফল তদন্তকারীর কষ্টিপাথর। সমরেন্দ্র হাল ছাড়ার পাত্র ছিলেন না। ফুটবলের তুলনা টানলে, ব্রাজিল বা আর্জেন্টিনা নয়, ছিলেন আদ্যন্ত জার্মান মনোভাবাপন্ন। হারার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত না হারায় বিশ্বাসী, শিল্পের থেকে বরাবর প্রাধান্য দিতেন শৌর্যকে।

কথায় বলে, ভাগ্য বীরেরই সহায় হয়। আর, তদন্তের অভিজ্ঞতা বলে, ভাগ্য সহায় হয় একমুখী অধ্যবসায়েরও। কৃপাদৃষ্টি দেয় আচম্বিতে, ঘটে যায় অভাবিত সমাপতন।

যেমনটা হল ২৫ ফেব্রুয়ারির রাতে। রাত সাড়ে ন’টা-পৌনে দশটা হবে তখন। কর্মব্যস্ত দিনের শেষে বাড়ি ফিরছিলেন সমরেন্দ্র। ক্লান্ত, অবসন্ন। ঠান্ডাও লেগেছে একটু, হালকা সর্দিকাশিতে বিব্রত। গাড়ি ছুটছে টালিগঞ্জ ফাঁড়ি থেকে রাসবিহারীর দিকে। হঠাৎই খেয়াল হল, একটা কাশির ওষুধ কিনে নিয়ে গেলে মন্দ হয় না। রসা রোডের কাছাকাছি এসে চোখে পড়ল প্রায় পাশাপাশিই দুটো ওষুধের দোকান। একটার ঝাঁপ ফেলছে কর্মচারী, Royal Medical Store। পাশেরটা খোলা, South Calcutta Pharmacy। গাড়ি দাঁড়াল দোকানের সামনে।

দোকানের ছিরিছাঁদ দেখলে ভক্তি হওয়ার কথা নয়। টুলে বসে একজন কর্মচারী, অপরিচ্ছন্ন পোশাক। মুখে জন্মজন্মান্তরের বিরক্তি। দোকানের তাক-আলমারির সিংহভাগই খালি, কিছু ওষুধপত্র সাজানো অবিন্যস্ত। পুলিশের গাড়ি থেকে খদ্দের নামতে দেখে সামান্য নড়েচড়ে বসলেন কর্মচারী।

—কাশির ওষুধ লাগবে একটা।

—দাঁড়ান স্যার, দেখছি।

মিনিটখানেক দেখেশুনে কর্মচারী দেঁতো হেসে যে উত্তর দিলেন, একটু রেগেই গেলেন সমরেন্দ্র।

—স্যার, জ্বর-মাথাব্যথার আছে। কাশির ওষুধ ছিল, স্টক শেষ।

—তা এমন দোকান খুলে রেখেছ কেন? বন্ধ করে দিলেই হয়। মালিক কোথায় তোমার?

—মালিক তো স্যার মাসখানেক হল আসছেন না।

—সে জন্যই এই অবস্থা দোকানের। কী নাম মালিকের? দোকানটা তুলে দিতে বলে দিয়ো।

—স্যার, বীরেন দত্ত। খবর পাঠিয়েছেন, বাইরে আছেন। রোজ সন্ধেবেলা দোকানে বসতেন। এই প্রথম এতদিন ধরে দেখছি না।

পাওয়া গেল না ওষুধ, চালক স্টার্ট দিলেন গাড়িতে। সামান্য এগনোর পরই গাড়ি থামালেন সমরেন্দ্র। দোকানের কর্মচারী কী বলল যেন? মালিক মাসখানেক ধরে আসছেন না? আরও তো বলল, ‘এই প্রথম এত দিন ধরে…’। সমরেন্দ্র ‘যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই’-এর তত্ত্বে ভরসা রাখতেন। মনের খচখচানি দূর করতে চালককে বললেন, যা তো আবার, দোকানটার মালিকের ঠিকানা জেনে আয়।

জানা হল। ৫৫/৪/২ টার্ফ রোড। শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালের অদূরেই। শরীর বইছিল না, তবু মনে হল সমরেন্দ্রর, একবার ঘুরেই আসি। গেলেন, দেখলেন বীরেন দত্তর ঘর তালাবন্ধ। প্রতিবেশীদের থেকে জানলেন, গত বেশ কয়েক বছর ধরে ওই ঘরেই বীরেন থাকেন স্ত্রী বেলাকে নিয়ে। একটি ছ’ বছরের ছেলেও আছে। জানুয়ারির শেষে সন্তানসম্ভবা বেলা ভরতি হয়েছিলেন শিশুমঙ্গলে, এমনটাই তাঁরা শুনেছিলেন বীরেনের কাছে। ৩০ জানুয়ারির পর বীরেনকে তাঁরা আর দেখেননি, ছেলেকে নিয়ে চলে গিয়েছেন।

কিনারার সম্ভাবনার ইঙ্গিত পেলে যে-কোনও তদন্তকারী অফিসারের যা হয়, তা-ই হল সমরেন্দ্রর। অ্যাড্রিনালিনের বাড়তি ক্ষরণ শিরা-উপশিরায়। এ অনুভূতি বড় পরিচিত পুলিশের, যাঁরা জটিল মামলার তদন্ত করেছেন, তাঁরা জানেন। লিখে বোঝানোর নয় সবটা।

বেলা দত্ত নামে কোনও সন্তানসম্ভবা যে গত এক মাসে ‘শিশুমঙ্গল’ হাসপাতালে ভরতি হননি, সেটা বার করতে লাগল ঘণ্টাদুয়েক। রহস্য আর পরদানশিন থাকল না |

আক্ষরিক অর্থেই ঝাঁপিয়ে পড়লেন হোমিসাইড বিভাগের গোয়েন্দারা। একটি লোককে খুঁজে বার করতে হবে। নাম জানা আছে। জানা হয়ে গিয়েছে কোথায় কীসের দোকান, বাড়ির ঠিকানা পাওয়া গিয়েছে। প্রতিবেশীরা চেহারার বিবরণ দিয়েছেন। এর পরও সন্দেহভাজনকে পাওয়া যাবে না, হয়? সোর্স লাগানো হল একাধিক। বীরেন দত্তর পারিবারিক এবং ব্যবসায়িক ঠিকুজিকুষ্ঠির খোঁজখবর শুরু করার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই খবর এল। বীরেনের নাকি হরিশ মুখার্জি রোডেও আস্তানা আছে একটা, যাতায়াত নিয়মিত।

নজরদারি চালু হল। ২৭ ফেব্রুয়ারির ভোরে ১০২এ হরিশ মুখার্জি রোডের একটি বাড়ি থেকে চাদর মুড়ি দিয়ে এক ভদ্রলোককে বেরতে দেখা গেল। কেদার বোস লেনের মুখে আটকাল সাদা পোশাকের পুলিশ।

—আপনি কি বীরেন দত্ত?

—হ্যাঁ, কেন?

—বেলা দত্ত কি আপনার স্ত্রী?

—হ্যাঁ… কিন্তু…কেন বলুন তো?

—যা জানতে চাইছি, উত্তর দিন। উনি কোথায়?

—লজ্জার কথা কী আর বলব! বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে প্রেমিকের সঙ্গে।

—গাড়িতে উঠুন, আমরা লালবাজার থেকে আসছি। বাকি কথা ওখানেই হবে।

খুনের গায়ে-কাঁটা-দেওয়া বিবরণে আসার আগে একটু পূর্বকথন জরুরি। বীরেন দত্ত, ডাকনাম বেচু, বয়স ৩৪। বজবজের কাছের একটি গ্রামে কেটেছিল ছেলেবেলা। বাবা ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের সাব-ইনস্পেকটর। বয়স যখন মাত্র এক, বাবা গত হলেন। তার কয়েক মাসের মধ্যে মা-ও। দুই দিদি, আভা ও কনক। যাঁদের শ্বশুরবাড়ি যথাক্রমে আন্দুল ও কলকাতায়। বাবা-মায়ের মৃত্যুর পর কিছুদিন থাকলেন দিদার গ্রামের বাড়িতে। ভরতি হলেন স্কুলে।

বীরেনের দুই খুড়তুতো দাদা নবনী দত্ত ও যতীন্দ্র দত্ত থাকতেন ভবানীপুরের চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে। বয়স যখন আট-নয়, দাদারা বীরেনকে নিয়ে এলেন কলকাতায় নিজেদের কাছে। বালক বীরেনকে ভরতি করে দেওয়া হল রামরিক ইনস্টিটিউশনে।

পড়াশোনায় যে বিশেষ মন ছিল বীরেনের, এমন অভিযোগ অতি বড় শুভানুধ্যায়ীর পক্ষেও করা কঠিন ছিল। রেজাল্ট তো খারাপ হচ্ছিলই, উপরন্তু ক্লাস পালিয়ে প্রাপ্তবয়স্কদের সিনেমা, বিড়ি-সিগারেট-মদ। উচ্ছন্নে যাওয়ার ইঙ্গিত ক্রমশ স্পষ্টতর হচ্ছিল। দাদারা একদিন বকাবকি করলেন খুব, চড়-থাপ্পড় খরচ করলেন দরাজহস্তে। ক্লাস এইটের বীরেন রেগেমেগে চলে এলেন আন্দুলে দিদির শ্বশুরবাড়িতে।

বেলারানী দেবী

জামাইবাবুর ওষুধের দোকান ছিল, টুকটাক কাজ শুরু করলেন সেখানে। ১৯৩৪ থেকে ’৪৪, দশ বছর কাটল আন্দুলেই। খুড়তুতো দাদা নবনীর বরাবরই কিঞ্চিৎ দুর্বলতা ছিল ‘বেচু’র প্রতি। নিয়মিত খবর রাখতেন। আন্দুলে গেলেন একদিন খোঁজখবর নিতে, যেমন যেতেন মাঝেমধ্যে। বীরেনকে একটু ছন্নছাড়া দেখলেন, মায়াই হল একরকম। ফের নিয়ে এলেন কলকাতায়। বীরেন তখন বছর চব্বিশের যুবক। বড় জামাইবাবু শ্যালককে ভালবাসতেন খুব। রসা রোডে ‘South Calcutta Pharmacy’ নামে একটি দোকান করেছিলেন কিছুদিন আগে। সেটা লিখে দিলেন বীরেনের নামে।

দাদা নবনীর রমেশ মিত্র রোডের বাড়িতে বসবাস শুরু করলেন বীরেন। নবনীর কন্যা কমলা তখন সতেরোর কিশোরী। ছটফটে, হাসিখুশি, প্রাণবন্ত। খুড়তুতো দাদার মেয়ের প্রেমে পড়লেন বীরেন। কমলাও ভেসে গেলেন কৈশোরের আবেগে। অনুরাগ ছিল উভয় পক্ষেই।

কমলাকে নিয়ে একদিন বাড়ি থেকে পালালেন বীরেন, উঠলেন সদানন্দ রোডের এক ভাড়াবাড়িতে। চেষ্টাও করলেন বারদুয়েক নবনীর বাড়ি গিয়ে বোঝাতে, ফল হল না। তুমুল বাদানুবাদ হল। নবনীর পরিবার এই সম্পর্ককে মানলেন না কিছুতেই। মেয়েরও এই গৃহত্যাগে সম্মতি আছে বুঝে নবনী সম্পর্ক ত্যাগ করলেন কমলার সঙ্গে। পুলিশে অভিযোগ করবেন ভেবেছিলেন প্রথমে। শেষমেশ অবশ্য বিরত থাকলেন সামাজিক মর্যাদাহানির আশঙ্কায়।

সদানন্দ রোডের বাড়িতে সংসার পাতলেন বীরেন, নতুন নামও দিলেন কমলার। ‘বেলারানী’। আইনসিদ্ধ বিয়ের প্রথাগত রীতিনীতি অবশ্য মানলেন না বীরেন, বেলার শত অনুরোধ সত্ত্বেও। সিঁথিতে নাম-কা-ওয়াস্তে সিঁদুর ঠেকিয়ে নিরস্ত করলেন বেলাকে, স্বামী-স্ত্রী পরিচয়েই দিন কাটতে লাগল। পুত্রসন্তানের জন্ম হল বছরদুয়েকের মধ্যে। নাম রাখা হল বথীন্দ্রনাথ দত্ত, আদরের ডাক ‘বোতন’।

সন্তানের জন্মের পর বীরেন-বেলা সদানন্দ রোডের বাড়ি থেকে উঠে এলেন ৫৫/৪/২, টার্ফ রোডে। যত সময় গেল, বীরেন ক্রমে বেলার প্রতি নিরুৎসাহ হয়ে পড়তে লাগলেন। আলাপ হল শ্রীকৃষ্ণ লেনের বাসিন্দা শ্রী সরোজকান্তি বসুর কন্যা মীরার সঙ্গে। ’৪৮-এর মাঝামাঝি রেজিস্ট্রি বিয়ে সেরে ফেললেন। বেলার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ গোপন করেই। বীরেনের দিদি-জামাইবাবুরা জানতেন বেলা-কাহিনি, কিন্তু তাঁরাও তীব্র বীতশ্রদ্ধ ছিলেন ওই সম্পর্ক নিয়ে। ভাবলেন, বেলা তো এক অর্থে রক্ষিতাই মাত্র, বিয়ে হলে যদি সম্পর্কে ইতি পড়ে, ভালই। এতে যে কারওরই ভাল হবে না, বেলারই হোক বা মীরার, বা বীরেনেরও, সেটা বিলক্ষণ বুঝেও। ওই যে, স্নেহ বড় বিষম বস্তু!

বিয়ের পরে প্রথম দু’বছর গোয়াবাগানে দিদির শ্বশুরবাড়িতে মীরাকে রাখলেন বীরেন। সেখানেই জন্ম হল এক কন্যাসন্তানের, যে পৃথিবীর মায়া কাটাল ভূমিষ্ঠ হওয়ার দু’দিন পরেই। মীরা সদ্যোজাতা কন্যার মৃত্যুশোকে আচ্ছন্ন ছিলেন কিছুদিন। শোকের প্রাবল্য কিছুটা কমলে বীরেনকে বললেন, বাড়ি খুঁজতে শুরু করো, আলাদা থাকব। বাস্তবিকই, কোন বিবাহিতা মহিলাই বা চান ওভাবে থাকতে ননদের অনুগ্রহে?

নাছোড়বান্দা মীরার জোরাজুরিতে বীরেন ১০২এ হরিশ মুখার্জি রোডের একতলার একটি ছোট ঘর ভাড়া নিলেন। ১৯৫৩-য় জন্ম নিল বীরেন-মীরার শিশুপুত্র।

আশ্চর্য কৌশলী রোজনামচা ছিল বীরেনের! কতই বা দূরত্ব টার্ফ রোড আর হরিশ মুখার্জি রোডের? অথচ, বছরের পর বছর মীরাকে জানতে দেননি বেলার কথা, বেলাকে মীরার! দুপুরের খাওয়া সারতেন টার্ফ রোডে, মীরাকে বলতেন, কাজের ব্যস্ততায় মধ্যাহ্নভোজ সেরে নিতে হয় ওয়াইএমসিএ–র ক্যান্টিনে। রাতটা সপ্তাহের অধিকাংশ দিন কাটাতেন হরিশ মুখার্জি রোডের ভাড়াবাড়িতে। বেলাকে বুঝিয়েছিলেন, দোকানের ওষুধপত্র কেনার কাজে শহরের বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে ঘনঘন।

বিবেকবর্জিত দুশ্চরিত্র ছিলেন বীরেন, ঠিকই। কিন্তু সত্যের স্বার্থে স্বীকার্য, গুণও ছিল কিছু। ছোট থেকেই পাড়ায় যাত্রা-নাটকে অভিনয় করতেন এবং নেহাত মন্দ করতেন না। নিউ থিয়েটার্স স্টুডিয়োয় যাতায়াত ছিল নিয়মিত। সেখানেই আলাপ-পরিচয় প্রযোজক-পরিচালকদের সঙ্গে। একটা-দুটো নয়, অভিনয় করেছিলেন ছ’টি ছবিতে। যার মধ্যে বাঙালির সর্বকালীন মহানায়কের কেরিয়ারের দ্বিতীয় মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি ‘কামনা’-ও ছিল। বাকি ছবিগুলি ‘নারী’, ‘মহাকাল’, ‘শুভদা’, ‘নিষ্কৃতি’ এবং ‘পাপের পথে’।

‘পাপের পথে’ আক্ষরিক অর্থেই পা বাড়ানো অবশ্য ওই স্টুডিয়োপাড়া থেকেই। জুটে গেল কিছু ইয়ারদোস্ত। রেসের মাঠ, জুয়ার ঠেক আর নিষিদ্ধ পল্লির ত্র্যহস্পর্শে দিশা হারালেন। ফার্মাসির কাজকর্মে মন দিতেন না আর। কর্মচারীদের উপর ছেড়ে দিলেন পুরোটাই। ফল, বাণিজ্যলক্ষ্মী বিরূপ হলেন, শুরু হল অর্থসংকট। এমনিতেই দুটো সংসার চালানো যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ ছিল। কষ্টেসৃষ্টে তবু চলছিল। কিন্তু বীরেন চোখে অন্ধকার দেখলেন, যখন জানলেন, বেলা দ্বিতীয়বারের জন্য সন্তানসম্ভবা।

—এর পর?

—আমি আর পারছিলাম না স্যার। একে ব্যবসায় মন্দা চলছে। অনেক ধারদেনা হয়ে গিয়েছিল। তার উপর বেলা আর মীরাকে মিথ্যে বলে বলে ক্লান্ত। ভয় হত স্যার, যে-কোনও দিন ধরা পড়ে যাব। মীরা তো সন্দেহ করতে শুরু করেইছিল, বেলাও মাঝেমধ্যেই জিজ্ঞেস করত, রোজ রাত্রে কীসের এত কাজ? যখন শুনলাম, বেলা আবার মা হতে চলেছে, প্রথমেই মাথায় এল, আবার একগাদা খরচের ধাক্কা। ঠিক করলাম, বেলাকে সরিয়ে দেব। আর কোনও উপায় ছিল না স্যার, বিশ্বাস করুন!

বিশ্বাস-অবিশ্বাস পরে। জিজ্ঞাসাবাদের গোড়ার কথা, খুব বেশি বিরাম দিতে নেই স্বীকারোক্তির সময়। গোয়েন্দারা থামতে দিলেনও না। বীরেন বলে চললেন।

—এক চোট রাগারাগি করলাম প্রথমে। বললাম, এ সন্তান আমার নয়, হতে পারে না। আমার রাতে বাইরে থাকার সুযোগ নিয়েছ তুমি। শুনে বেলা প্রথমে কাঁদল, তারপর ঝগড়াঝাঁটি হল খুব।

খুনের পরিকল্পনায় একমাত্র পথের কাঁটা ছিল পুত্র বোতন, বয়স তখন ছয়। কী করা যায়? মীরার কাছে আষাঢ়ে গপ্পো ফাঁদলেন বীরেন। বললেন, এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু আর তাঁর স্ত্রী মারা গিয়েছেন পথদুর্ঘটনায়। রেখে গিয়েছেন ছ’বছরের ছেলেকে, যে এখন সর্বার্থেই অনাথ। মীরা রাজি থাকলে হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়িতে রাখতে চান। মীরা আবেগপ্রবণ স্বভাবের ছিলেন, সম্মতি দিলেন এক কথায়।

২৭ জানুয়ারি, ১৯৫৪। বেলা তখন পূর্ণ সন্তানসম্ভবা। ফার্মাসি থেকে বাড়ি ফিরলেন বীরেন। রাত প্রায় সাড়ে দশটা। বোতন ঘুমোচ্ছে অকাতরে। বেলা রুটি-আলুভাজা সাজিয়ে দিলেন থালায়। বীরেন নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করলেন। এবং করেই গালিগালাজ শুরু করলেন বেলাকে, আমি এক পয়সাও খরচ সেই বাচ্চার জন্য করব না, যে আমার নয়। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল বেলার, মেজাজ হারালেন, তোমার কীর্তিকলাপ জানতেও আর বাকি নেই কারও।

বীরেন সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিলেন। বেমক্কা মারধর শুরু করলেন। রান্নাঘরে রাখা দা দিয়ে বেলার ঘাড়ে কোপ বসালেন। বেশ কয়েকবার। অবিরাম রক্তক্ষরণ এবং মৃত্যু কিছুক্ষণের মধ্যেই। কাঠের আলমারিতে কাপড়চোপড় ছিল। সেসব বার করে আলমারিতেই ঢুকিয়ে দিলেন মৃতদেহ। ধুয়েমুছে পরিষ্কার করলেন রক্তস্রোত। তার আগে বেলার শরীরে যা গয়নাগাটি ছিল, খুলে নিলেন সব। ছ’জোড়া সোনার চুড়ি, সোনার আংটি, কানের দুল, সব। এবং, এত কিছুর পর, ঘুমিয়ে পড়লেন নিশ্চিন্তে!

খুনে ব্যবহৃত অস্ত্র

উদ্ধার করা বেলারানীর বালা

টার্ফ রোডের বাড়ির দু’তলায় একাই থাকতেন বেণু নামের এক অবিবাহিতা মহিলা। যাঁর সঙ্গে বেলার ঘনিষ্ঠতা ছিল, যিনি অসম্ভব ভালবাসতেন বোতনকে। বোতন দিনের অনেকটা সময় কাটাত ‘বেণুমাসি’র সঙ্গে। ২৮ তারিখ ভোরে উঠেই পরের ধাপগুলো ছকে নিলেন বীরেন। কীরকম?

—ভোরে উঠে বেণুদিকে ডাকলাম। বললাম, গভীর রাতে বেলাকে ভরতি করাতে হয়েছে শিশুমঙ্গল হাসপাতালে। ডেলিভারি হবে যে-কোনও সময়। বোতনকে এ ক’দিন যদি বেণুদি নিজের কাছে রাখেন, ভাল হয়। বেণুদি সানন্দে রাজি হলেন। বোতন সকালে উঠে জানতে চাইল, মা কোথায়? বললাম, মা হাসপাতালে গিয়েছে, তোমার একটা ভাই বা বোন নিয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই ফিরে আসবে।

অচিন্তনীয়! বেলার লাশকে আলমারিবন্দি রেখে দিব্যি সকালে দোকানে বেরলেন বীরেন। ভাবতে থাকলেন সারাদিন, লাশ হাপিস করা যায় কীভাবে? লাশই যদি না পায় পুলিশ, কাকেই বা ধরবে, কীভাবেই বা ধরবে? রাত সাড়ে ন’টা নাগাদ কর্মচারীরা বেরিয়ে গেল, দোকানে জমিয়ে রাখা ‘যুগান্তর’-এর স্তূপ থেকে কয়েকটা বার করে নিলেন বীরেন। রওনা দিলেন টার্ফ রোড। পরের অংশ বীরেনের বয়ানেই পড়ুন, নিস্পৃহ বিবরণ দুঃসাধ্য।

—বেলার বডি বার করলাম আলমারি থেকে। প্রথমে দা দিয়ে মাথাটা কাটলাম। তারপর এক এক করে কান-নাক-চুল-হাত-পা-বুক-পেট, সব। মুখের চামড়া চেঁছে দিলাম। যুগান্তরের পাতা দিয়ে মুড়ে নারকেল দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে দিলাম আলমারিতে। তালাও লাগিয়ে দিলাম। পুরো ঘরটা দু’-তিনবার ধুলাম ফিনাইল দিয়ে। রক্তে থইথই করছিল তো, গন্ধও বেরচ্ছিল খুব।

যে ঘরে বেলারানীকে হত্যা করা হয়েছিল

সে-রাতেও নিশ্চিন্ত নিদ্রা ওই ঘরেই!

২৯ তারিখ যথারীতি দিনভর ফার্মাসিতে। রাত্রে ফিরে বীরেন আলমারি খুলে বার করলেন নারকেল দড়ি দিয়ে বাঁধা মোড়কগুলো। রেশন আনার জন্য ব্যবহৃত দুটো বড় ব্যাগে বেলার খণ্ডিত দেহাংশ পুরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে রিকশা ডাকলেন। কালীঘাট পার্কের কাছে গিয়ে ছেড়ে দিলেন রিকশা। কিছু মোড়ক ফেললেন পার্কে, কিছু হেঁটে বাড়ি ফেরার পথে কেওড়াতলা শ্মশানের কাছের শৌচালয়ের পাশে। টার্ফ রোডে ফিরে ফের একপ্রস্থ ধোয়ামোছা ফিনাইল দিয়ে, আলমারিতে বালতি বালতি জল ঢেলে মুছে ফেলা রক্তের দাগ।

৩০ জানুয়ারির সকাল। দোকানে বেরনোর সময় বীরেনের দেখা বেণুর সঙ্গে।

—বেলার কী খবর বীরেন? ভাবছিলাম, দেখতে যাব একবার।

—না না বেণুদি, এখন যেয়ো না। আজ রাতে ডেলিভারি হবে হয়তো। প্রেশারটা ওঠানামা করছে। ডাক্তাররা আলাদা কেবিনে রেখেছে। বাড়ি আসবে কয়েকদিনের মধ্যে, তখন তো দেখা হবেই।

উৎসুক প্রতিবেশীদেরও একই কথা বললেন। এবং পরের কয়েকদিন বেলার সমস্ত গয়নাগাটি সরিয়ে ফেললেন হরিশ মুখার্জি রোডে। মীরা জানতে চাওয়ায় বললেন, এক বন্ধু গয়না বন্ধক রেখেছেন। বেলার ব্যবহৃত কাপড়চোপড়–প্রসাধনী ফেলে দিলেন টালি নালায়। বোতনকে দিন দুয়েক পরে নিয়ে গেলেন হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়িতে। অনাথ বন্ধুপুত্রের গল্প তো মীরাকে বলা ছিল আগেই। মীরা, অনুমান করা যায়, নির্ঘাত সন্দেহ করেছিলেন কিছু। বোতন নিশ্চয়ই মীরার সামনে ‘বাবা’ বলেই ডাকত বীরেনকে। ছ’বছরে অনাথ হওয়া বালক চট করে অন্য কাউকে ‘বাবা’ ডাকবে কেন? স্বামীর অপকীর্তি অনুমান করেও মীরা নীরব থেকেছিলেন, সংসাররক্ষার দায়ে?

সাক্ষ্যপ্রমাণ সংহত করা হল নিবিড় যত্নে। পান থেকে চুন খসারও বিলাসিতা ছিল না তদন্তকারী অফিসারের কাছে। হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়ি থেকে বাজেয়াপ্ত হল বেলার গয়না| টার্ফ রোডের বাড়ির আলমারি থেকে উদ্ধার হল দা (weapon of offence), যাতে লেগে ছিল চুল। মেঝেতে জমাট বেঁধে থাকা রক্তের দাগ থেকে সংগৃহিত হল নমুনা (sample blood)। উদ্ধার হল ফিনাইলের বোতল, যাতেও আটকে ছিল চুল। রক্তের নমুনা যে মনুষ্যদেহেরই, প্রমাণ হল ফরেনসিক পরীক্ষায়। মৃতা নারীর সংরক্ষিত চুল আর দত্তদের বাড়িতে দা আর ফিনাইলের বোতলে আটকে থাকা চুল যে একই ব্যক্তির, তা-ও নিশ্চিত হল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায়। এটি অত্যন্ত গুরুত্ত্বপূর্ণ প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল আদালতের বিচারে।

মৃতা যে বেলারানীই, প্রমাণের জন্য বেলার সন্তানসম্ভবা থাকার নথি একান্ত প্রয়োজন ছিল। সেটিও জোগাড় হল। টার্ফ রোডের বাড়ি তল্লাশির সময়ই পাওয়া গিয়েছিল শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালের আউটডোরের টিকিট। ১৯৫৩-র ২৪ নভেম্বরের সেই টিকিটে স্পষ্ট লেখা ছিল, স্ত্রীরোগবিশারদের কাছে গিয়েছিলেন বেলা অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায়।

নিজের ফার্মাসিতে ‘যুগান্তর’ পত্রিকা রাখতেন বীরেন। বিক্রি করতেন না, পুরনো কাগজও জমিয়ে রাখার অভ্যাস ছিল। বাজেয়াপ্ত করা হল সমস্ত কাগজ। এবং ঠিক যেমনটা ভাবা হয়েছিল, সব ছিল কালানুক্রমিক, শুধু কয়েকটি দিন বাদে। সেই দিনগুলি, যে যে দিনের কাগজ দিয়ে মোড়া হয়েছিল বেলারানীর দেহের টুকরো টুকরো অংশ। পারিপার্শ্বিক প্রমাণ হিসেবে এর তাৎপর্য ছিল অপরিসীম, মাননীয় আদালতও লিপিবদ্ধ রেখেছিলেন রায়ে।

কালীঘাট পার্কে প্রাপ্ত পা-এর খণ্ডিত অংশ

ময়নাতদন্তের সময় আবিষ্কৃত মৃতার পায়ের পাতার অস্বাভাবিক দৈর্ঘ্যের কথা উল্লেখ করেছি আগে। বীরেনের গ্রেফতারির পর খবর দেওয়া হল বেলারানীর আত্মীয়-পরিজনদের। যাঁদের সঙ্গে বীরেন-বেলার বিশেষ সম্পর্ক ছিল না পারস্পরিক তিক্ততার কারণে। মৃত্যুর খবরে ছুটে এলেন স্বজনরা। এবং দেখা গেল, বেলার বাবা-কাকা-ভাই-বোনের পায়ের পাতাও মৃতার মতোই একটু বেশি বড়।

ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের তৎকালীন ডেপুটি কমিশনার (ডিসি, ডিডি) চিঠি লিখলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের প্রথিতযশা অধ্যাপক ড. এস এস সরকারকে। মৃতার পায়ের পাতার ছবি এবং বাবা-কাকাদের পায়ের পাতার ছবি ট্রেসিং (tracing) করে পাঠালেন, জানতে চাওয়া হল, Anthropology-র তত্ত্ববিচারে কি বলা সম্ভব, এঁরা একই বংশোদ্ভূত কি না? গভীর পর্যবেক্ষণের পর ড. সরকার লিখিত মতামত পাঠালেন ইতিবাচক। হ্যাঁ, একই বংশের। প্রমাণের বুনিয়াদ দৃঢ়তর হল।

এত কাঠখড় পোড়ানোর প্রয়োজনই হত না আজকের দিন হলে, DNA পরীক্ষার সুবিধা থাকলে। কিন্তু তখনকার দিনে কোথায় সে সুবিধা? অপরাধ-তদন্তে DNA পরীক্ষার ব্যবহার তো শুরুই হয়েছে মাত্র কয়েক দশক আগে। ১৯৮৬ সালে ইংল্যান্ডের Leicester-এ দুটি খুন ও ধর্ষণের মামলায়।

বীরেনের কুকর্মের কফিনে শেষ পেরেকটি পোঁতা হল কমলা ওরফে বেলারানীর মায়ের সাক্ষ্যে। স্মরণ করুন, সংরক্ষিত ছিল মৃতার ঊরুর অংশবিশেষ। বাঁ ঊরুতে ছিল কাটা দাগ। যা এক ঝলক দেখেই আকুল কান্নায় ভাসলেন কমলা ওরফে বেলার গর্ভধারিণী। বললেন, আট বছর বয়সে পড়ে গিয়ে ঊরুতে গুরুতর চোট পেয়েছিল মেয়ে। এ দাগ সেই দাগ। মা তো, সন্তানকে কে আর তাঁর চেয়ে বেশি চিনবেন?

পেশ করা হল, এতটুকু অতিশয়োক্তি না করেই লিখছি, ‘সোনায় বাঁধানো’ চার্জশিট। যা খুনের মামলার তদন্তকারীদের কাছে আজও শিক্ষণীয় গ্রাহ্য হয়। আলিপুর দায়রা আদালতের বিচারপর্বে অভিযুক্তের আইনজীবী তর্কের তুফান তুললেন। দাবি, মৃতা আদৌ বেলারানী নন। বেলা অজ্ঞাতপরিচয় প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছেন। যে দাবি সর্বৈব মিথ্যায় পর্যবসিত হল ছ’ মাস ধরে চলা সওয়াল-জবাবের চাপানউতোরে। পারিপার্শ্বিক প্রমাণের নিশ্ছিদ্র বুনন এবং ফরেনসিক পরীক্ষার তথ্যের চুলচেরা বিশ্লেষণের পর বীরেনকে ফাঁসির সাজা শোনাল আদালত।

তদন্তকারী অফিসারের চিঠি

রায়ে পরিবর্তন হল না হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টেও। প্রাণদণ্ড বহাল থাকল। ১৯৫৬-র ২৮ জানুয়ারির ভোরে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে ফাঁসিকাঠ দেখা দিল নারকীয় অপরাধের কর্মফল রূপে। কালো কাপড়ে ঢাকল মুখ, গলায় আঁট হয়ে বসল দড়ি, পূর্বনির্দিষ্ট সময়ে বীরেন দত্তের পায়ের তলা থেকে সরে গেল পাটাতন।

Criminology বা অপরাধবিজ্ঞানের জনক বলা হয় ইতালীয় সমাজতাত্ত্বিক Cesare Lombroso (১৮৩৫-১৯০৯)-কে। যিনি বিজ্ঞান এবং নৃতত্ত্বকে এক যোগসূত্রে বেঁধে তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণে অপরাধীর মনের গহনতম অন্দরে ঢোকার প্রয়াস শুরু করেছিলেন। মূলত সেই আধারেই ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে এই বর্তমান সময় পর্যন্ত নিরন্তর জারি রয়েছে অপরাধ-গবেষণা। নিত্যনতুন বিশ্লেষণে অজানা দিগন্তের সন্ধান মিলছে প্রতিনিয়ত।

বেলারানী হত্যা মামলার তত্ত্বতালাশে কেস ডায়েরির হলুদ হয়ে আসা পাতা উলটোতে বসে তবু মনে হয়, কিছু ঘটনা থাকেই, যা গবেষণালব্ধ তথ্যের আজ্ঞাবহ নয়, যা জ্ঞানগর্ভ ব্যাখ্যার অতীত। পড়লেন তো। ভাবুন, কোন তত্ত্বের ব্যাখ্যায় ধরা যায় বীরেন দত্ত রচিত নিধননাট্য, সে-যুগে যা পাশবিকতায় কল্পনাতীত এবং নৃশংসতায় নজিরবিহীন?

ত্রিনিদাদের বিশ্ববন্দিত ইতিহাসবিদ C .L. R. James (১৯০১- ৮৯) তাঁর বহুপঠিত বই ‘Beyond a boundary’ (১৯৬৩)-তে লিখেছিলেন, “What do they know of cricket who only cricket know?” যাঁরা শুধু ক্রিকেটই জানেন, তাঁরা আর কতটুকুই বা ক্রিকেট জানেন?

অপরাধীর মনের অন্দরমহলও তা-ই। যতটুকু দেখা যায়, জানা যায়, অদেখা-অজানা থেকে যায় ঢের বেশি। এ এক অন্য পৃথিবী। অন্য ছায়াপথ। যেখানে মনোজগতের আলো-আঁধারি ধোঁয়াশা-কুয়াশা এক বিছানায় শুয়ে থাকে পাশাপাশি।

যেভাবে রচিত হয়েছিল চিন্তাতীত হত্যালীলা, মনে পড়ে যায় কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সেই অমর লাইনদুটি। ব্যঞ্জনা বিস্তৃত বহুদূর, তা ছুঁতে চাওয়ার ধৃষ্টতা নেই। তবু, এ মামলার দলিল-দস্তাবেজ নাড়াচাড়ার সময় কী অমোঘ মনে হয় কবির ওই উচ্চারণ—

“পথের হদিশ পথই জানে, মনের কথা মত্ত

মানুষ বড় শস্তা, কেটে, ছড়িয়ে দিলে পারতো।”

১.০৩ অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো

[পঞ্চম শুক্লা হত্যামামলা

তদন্তকারী অফিসার অনিল ব্যানার্জি]

—রাগের মাথায় করে ফেলেছি স্যার, মাথার ঠিক ছিল না।

—ওটা ধরা পড়ার পর সবাই বলে।

—না স্যার, বিশ্বাস করুন…

—বিশ্বাস-অবিশ্বাস পরে। আগে বল, বডি কোথায়? তাড়াতাড়ি, বেশি সময় নেই হাতে।

—পুঁতে দিয়েছি স্যার।

—কোথায়?

—ঝিলে, কাদার তলায়।

—কোন ঝিল, কোথাকার? পুরোটা বল, না হলে বলানোর হাজারটা উপায় জানা আছে আমাদের।

—বলছি স্যার। তারাতলার কাছে।

—গাড়িতে ওঠ।

আদেশ নির্বিবাদে পালন করেন মধ্যতিরিশের বিহারি যুবক। বন্দর অঞ্চল থেকে গাড়ি যাত্রা শুরু করে গন্তব্যে, তারাতলা।

—ঝিলটা কোথায়?

—বাঁ দিকের রাস্তাটায় ঢুকতে হবে স্যার …

গাড়ি থামল তারাতলা রোড থেকে একটু ভিতরে একটি ঝিলের সংলগ্ন এলাকায়। মধ্যরাত অতিক্রান্ত তখন। রাস্তাঘাট জনমানবহীন, যথেষ্ট আলোকিত নয়। পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন জেরায় বিধ্বস্ত যুবক, টর্চ হাতে অনুসরণে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের অফিসাররা। অসময়ের বর্ষণে কর্দমাক্ত পথঘাট। উর্দিধারীদের পায়ে গামবুট, আবশ্যিক সাবধানতাস্বরূপ।

বডি ওইখানে স্যার, পোঁতা আছে। ভেবেছিলাম, কেউ খুঁজে পাবে না কখনও।

বডি? বডি আর কই? পচেগলে কঙ্কাল, কী-ই বা অবশিষ্ট আর?

একে একে পণ্যবাহী জাহাজ এসে নোঙর ফেলছে খিদিরপুর ডকে। হুগলি নদীর বুকে ভাসমান সার দিয়ে, নিত্যদিনের নিয়মে। পণ্যসামগ্রী যে কত, কত বিচিত্র আকার-আয়তনের যে বাক্স শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে, দেখে তাক লেগে যায় পঞ্চমের। পরিচিত দৃশ্যপট, তবু রোজই ভাবে, এত মালপত্র কোথা থেকে আসে, কারা পাঠায়? ডিউটির পর নদীর ধারে চুপচাপ কিছুটা সময় কাটানো প্রাত্যহিক অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে তার। বন্ধুরা ঠাট্টা করে, একই জিনিস, জাহাজ আসছে, মাল খালাস হচ্ছে। রোজ কী এত দেখিস?

পঞ্চম নিরুত্তর থাকে। উত্তরটা তার নিজেরও অজানা। কলকাতা বন্দরে সশস্ত্র নিরাপত্তারক্ষীর চাকরিটা যখন পেয়েছিল বেশ কয়েকবছর আগে, সুদূর উত্তর ভারত থেকে পাড়ি দিয়েছিল অজানা-অচেনা বঙ্গদেশে, কখনও ভাবেনি জায়গাটা এত ভাল লেগে যাবে। সব ভাল লাগা ব্যাখ্যা করা যায়?

আজ অবশ্য মনটা ভারী হয়ে আছে। একটু আগে ঝগড়া হয়ে গেল বন্ধুর সঙ্গে।

—আমি আর অপেক্ষা করতে পারব না পঞ্চম। খুব বেশি হলে আর এক সপ্তাহ সময় দিতে পারি। তার বেশি কিছুতেই নয়।

—তুই তো জানিস, আমি চেষ্টা করছি টাকাটা জোগাড়ের। আর একটু সময় চাই।

—এই কথাটা তো গত দু’মাস ধরে শুনছি। পাঁচ-দশ টাকার ব্যাপার হলে বলতাম না। পাঁচশো টাকা! বাবার থেকে ধার করে দিয়েছিলাম তোকে। শোধ করতে পারবি না জানলে দিতাম না।

—এইভাবে রোজ তাগাদা দিবি জানলে চাইতামও না। চুরি-ডাকাতি না করলে এক ধাক্কায় পাওয়া যায় পাঁচশো টাকা?

—তা হলে চুরি-ডাকাতিই কর! নদীর ধারে বসে জাহাজ গুনলে তো আর টাকা আসবে না!

মাথা গরম হয়ে যায় পঞ্চমের।

—দেব না যা! এক পয়সাও ফেরত দেব না। লেখাপড়া করে তো আর টাকা নিইনি, কোনও প্রমাণ নেই। যা পারিস কর।

—হ্যাঁ, সেটাই করব। টাকা কীভাবে আদায় করতে হয়, আমার জানা আছে। আমার টাকা মেরে দিয়ে কীভাবে চাকরি করিস, দেখব।

—আরে যা যা, মুরোদ থাকলে দেখে নিস যা দেখার!

পঞ্চমের মনে হয়, এতটা মেজাজ গরম না করলেই হত। সত্যিই তো, পাঁচশো টাকা তো কম নয় নেহাত। তবে সে যে চেষ্টা করছে না, এমনও তো নয়। সেটা বুঝবে না? মা-বাবা একসঙ্গে অসুস্থ না হয়ে পড়লে প্রয়োজনও হত না একসঙ্গে অত টাকার। কী করবে এখন? গ্রামের বাড়ির জমিটা বেচে দেবে? বাবা-কাকারা রাজি হবেন?

নদীর ধার থেকে উঠে পড়ে পঞ্চম। হাঁটতে শুরু করে কোয়ার্টারের দিকে। স্ত্রী এবং দুই শিশুপুত্রের জন্য মন কেমন করে ফিরতে ফিরতে। কত দিন দেশের বাড়ি যাওয়া হয়নি। পরের সপ্তাহে সুপারভাইজার সাহেবের কাছে ছুটির দরখাস্ত পেশ করবে স্থির করে ফেলে। কাজে ফাঁকি দেয় না বলে সাহেব পছন্দই করেন তাকে। দেশে গিয়ে জমিজমা বেচার কথাটাও এবার পাড়তে হবে। এভাবে ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে আর কত দিন?

নামেই ঝিল, জলের থেকে কাদারই প্রাধান্য। গভীর রাতে কিঞ্চিৎ শ্রমসাধ্যই ছিল ঝিলের মাঝামাঝি পুঁতে রাখা দেহ উদ্ধার। ‘দেহ’ লিখলাম বটে, বাস্তবে কঙ্কাল। আক্ষরিক অর্থেই। মাংস নেই কণামাত্র। একটি ধুতি এবং ছেঁড়া শার্ট আলগা লেগে রয়েছে। চোয়ালের নীচের অংশ আর বুকের বাঁ দিকের কিছু হাড় নেই। নেই ডান পায়ের মালাইচাকি (Patella), নেই hyoid bone (ঘাড় থেকে চিবুক পর্যন্ত বিস্তৃত অনেকটা ‘U’ আকারের হাড়, যা জিভের নড়াচড়া ও খাবার গলাধঃকরণে সাহায্য করে)। বেশ বোঝা যায়, জায়গাটি কর্দমাক্ত ছিল বলে পচনপ্রক্রিয়াও (decomposition) ঘটেছে দ্রুততর। শেয়াল-শকুনেও পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছে অভাবিত খাদ্যবস্তুর।

মাটি খুঁড়ে পাওয়া পঞ্চম শুক্লার কঙ্কাল

ছেঁড়া শার্টটিতে চারটি বোতাম, পকেটে একটি ছোট লাল পতাকা, সাদা বর্ডারসহ। বন্দরের সশস্ত্র নিরাপত্তাকর্মীদের পোশাকে থাকত যে চিহ্ন। পইতেও রয়েছে অক্ষত। রাত ভোর হলে ঝিলটির সর্বত্র তল্লাশি চালিয়ে কাদার মধ্য থেকে মিলল চোয়ালের হাড়। চুন রাখার একটি ছোট কৌটো, যার উপরে হিন্দিতে খোদাই করা, “ওম জয় হিন্দ”। প্রায় ফুটখানেক লম্বা একটি ছুরিও পোঁতা ছিল কাদাতে, উদ্ধার হল। খুনে ব্যবহৃত অস্ত্র?

পঞ্চম শুক্লা হত্যা মামলা। সাউথ পোর্ট পুলিশ স্টেশনে নথিভুক্ত। তারিখ ২১ মার্চ, ১৯৬০। সে প্রায় ছয় দশক আগের কথা। অভিযোগ খুনের উদ্দেশ্যে অপহরণ এবং হত্যার। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৬৪ এবং ৩০২ ধারা।

এ মামলায়, শুরুতেই লিপিবদ্ধ থাক, রহস্য উদঘাটনের রুদ্ধশ্বাস রোমাঞ্চ নেই, যা পাঠক সন্ধান করেন গোয়েন্দাকাহিনিতে, সে কাল্পনিক ঘটনাই হোক বা সত্য। নেই একাধিক সন্দেহভাজনের মধ্যে অপরাধীকে চিহ্নিত করার উত্তেজনা।

সমাধানে মেধার ব্যতিক্রমী প্রয়োগ ছিল, এমন দাবি অন্যায্য। অন্যান্য খুনের মামলার তুলনায় কিনারা ছিল সহজসাধ্যই। তবু, কলকাতা পুলিশের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এই মামলা এক চিরকালীন মাইলফলক। শুধু কলকাতাই বা লিখি কেন, সারা দেশেই দিকচিহ্ন তদন্ত-গবেষণায়। কারণ?

কারণ নিহিত, বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার পার্থক্যে | তদন্তপথের দুটি স্পষ্ট বিভাজন থাকে। একটি অভিযুক্তকে চিহ্নিত করা পর্যন্ত, তার গ্রেফতারি পর্যন্ত। যে বিন্দুতে সমাপন কাল্পনিক রহস্যকাহিনির। সত্যজিতের ফেলুদাই হন বা শরদিন্দুর ব্যোমকেশ, নীহাররঞ্জনের কিরীটিই হন বা হেমেন্দ্রকুমারের জয়ন্ত-মানিক, অপরাধটা কে করল এবং কীভাবে করল, তাতেই মূলত সীমাবদ্ধ থাকে রহস্যপিপাসুর কৌতূহল। না লেখকের, না পাঠকের, দায় থাকে না বিচারপর্বের সাতকাহনের। বাস্তবের গোয়েন্দাদের কাছে, লালবাজারের ফেলু-ব্যোমকেশদের কাছে যার গুরুত্ব অপরিসীম।

কিনারা-পরবর্তী কর্মকাণ্ড শাস্তিবিধান নিশ্চিত করতে পারে অভিযুক্তের। আপাতনীরস এবং রোমাঞ্চবর্জিত এক পথ। অতিক্রম করতে ব্যর্থ হলে নিরর্থক যাবতীয় প্রাক্-কিনারা পরিশ্রম। এই পর্বে উত্তেজনার উপাদান যেহেতু সচরাচর থাকে না তেমন, তদন্তের এই অংশটি সম্পর্কে কাল্পনিক গোয়েন্দাগল্পের নিরাসক্তি সহজবোধ্য। আলোচ্য মামলার বিবরণীতে কিনারা-উত্তর অংশটিই প্রধান উপজীব্য।

রোজ কোয়ার্টারে ফিরে আসেন সন্ধে সাতটা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে। ১০ মার্চ অন্যথা হল। রাত গড়িয়ে ভোর হল, ভোর গড়িয়ে সকাল, পঞ্চম ফিরলেন না। পঞ্চমের শ্যালকও বন্দরকর্মী ছিলেন। থাকতেন সংলগ্ন কোয়ার্টারেই। খোঁজাখুঁজি এবং উদ্বিগ্ন প্রতীক্ষার পর সাউথ পোর্ট থানায় মিসিং ডায়েরি নথিভুক্ত হল সে-রাতেই।

কারও নিখোঁজ হওয়ার খবর পেলে যা যা করণীয় প্রথামাফিক, করা হল। ওয়ারলেস বার্তা শহরের থানাগুলিতে, কোথাও কোনও দুর্ঘটনা ঘটেছে কি না তার তথ্যতালাশ, নিখোঁজ ব্যক্তির ছবি সংগ্রহ এবং যথাসাধ্য প্রচারের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। ফল হল না, বছর পঁয়ত্রিশের পঞ্চম নিখোঁজই।

পঞ্চম শুক্লা

যত সহকর্মী ছিলেন পঞ্চমের, বন্ধুবৃত্তে ছিলেন যাঁরা, প্রস্তুত হল তালিকা। জিজ্ঞাসাবাদ চলাকালীনই তাঁদের একজনের থেকে জানা গেল, রামলোচন নামের এক বন্ধুর সঙ্গে কাপড়ের ব্যবসা করার কথা ইদানীং ভাবছিলেন পঞ্চম। বন্দরে সশস্ত্র নিরাপত্তারক্ষী, হঠাৎ কাপড়ের ব্যবসা কেন? খোঁজ শুরু হল রামলোচনের। ঠিকানা পাওয়া গেল অচিরেই। তারাতলায় একতলা ফ্ল্যাট তিন কামরার, থাকতেন একাই।

প্রতিবেশীরা জানালেন, ১১ মার্চ ভোরবেলা থেকে রামলোচনকে আর দেখেননি। ঘর তালাবন্ধ। সাদা পোশাকের পুলিশকে লাগানো হল চব্বিশ ঘণ্টার নজরদারিতে।

কিছুদিনের নিষ্ফলা প্রহরার পর ২১ মার্চ ভোররাতে নিজের বাড়িতে চাদরমুড়ি দিয়ে ঢোকার সময় আটকানো হল রামলোচনকে। পুরো নাম রামলোচন আহির। বয়স ত্রিশের কোঠায়, থানায় এনে ঘণ্টাদুয়েকের জেরাতেই প্রকাশ্যে এল পঞ্চম-হত্যার ইতিবৃত্ত।

রামলোচন সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। অবাঙালি, কিন্তু বংশপরম্পরায় বাস কলকাতায়। বাবা-ঠাকুরদার পারিবারিক ব্যাবসা ছিল কাপড়ের। রামলোচন ছিলেন ঝুঁকিপ্রবণ প্রকৃতির, শুধুই কাপড়ের ব্যবসায় নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখায় আগ্রহী ছিলেন না। নানাবিধ ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে প্রবল উৎসাহ ছিল। বিদেশে পণ্যরফতানির কথাও ভাবতে শুরু করেছিলেন সম্প্রতি। সেই সূত্রে যাতায়াত বেড়েছিল ডক এলাকায়, আলাপ হয়েছিল পঞ্চমের সঙ্গে। যা দ্রুত পরিণত হয়েছিল সখ্যে।

বাবা-মা দেশের বাড়িতে প্রায় একইসঙ্গে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ায় কিছুকাল আগে জরুরি ভিত্তিতে অর্থের প্রয়োজন হয় পঞ্চমের। চিকিৎসা ছিল প্রভূত খরচসাপেক্ষ। শরণাপন্ন হলেন অর্থবান বন্ধুর। বিপদে সাহায্যের হাত বাড়ালেন রামলোচন। পাঁচশো টাকা ধার দিলেন। সে-সময়ে, ছয়ের দশকে, পাঁচশো মানে অনেক টাকা।

গাড়ির যন্ত্রাংশ তৈরির ব্যবসার কথা বেশ কিছুদিন ধরেই ভাবছিলেন রামলোচন, বিনিয়োগও করে ফেলেছিলেন বহুলাংশে। কিন্তু ব্যবসাকে একটা ভদ্রস্থ জায়গায় দাঁড় করাতে আরও অর্থের জোগান একান্ত জরুরি হয়ে পড়েছিল। পঞ্চমের কাছে ধার দেওয়া টাকা ফেরত চাইলেন। পঞ্চম জানালেন, চেষ্টা করবেন শোধ করতে, কিন্তু আপাতত অপারগ।

নিয়মিত তাগাদা শুরু করলেন রামলোচন, তাঁরও আশু প্রয়োজন অর্থের। এই নিয়েই ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে একদিন তীব্র বচসা।

—আমার টাকা চাই তিনদিনের মধ্যে। না হলে পুলিশে যাব।

—যা না, কোনও প্রমাণ আছে? লেখাজোকা তো কিছু হয়নি, আমি পুলিশকে বলব, টাকা নিইনি।

—ঠিক আছে, আমিও দেখাব, আমার টাকা মেরে দিয়ে তুই পার পাবি ভেবেছিস?

—বললাম তো, যা করার করে নিস।

ক্রোধান্ধ রামলোচন সেদিনই স্থির করলেন, পঞ্চম বাঁচার অধিকার হারিয়েছেন। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে দেখা করলেন পঞ্চমের সঙ্গে।

—পঞ্চম, তোর সঙ্গে ঝগড়া হওয়ার পর থেকেই মনটা খারাপ। তুই কিছু মনে করিস না ভাই।

—সে তো আমারও মেজাজটা তেতো হয়ে আছে সেদিনের ঘটনার পর থেকে। আমি কি বলেছি টাকা দেব না?

—আরে ছাড়, যা হওয়ার হয়েছে। আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে।

—কী?

—গাড়ির পার্টসের ব্যবসাটা ঠিক জমছে না। কাপড়ের ব্যবসার ঘাঁতঘোঁত আমার হাতের তালুর মতো জানা। ওটাই ভাল করে করব ভাবছি। একজন রাজি হয়েছে টাকা ঢালতে, পরশু বাড়িতে আসবে। তুইও আয়।

—কিন্তু আমি গিয়ে কী করব?

—আরে তুই চাকরির পর ফ্রি-টাইমে লেবার দিবি। হুট করে তো আর টাকার জোগাড় করতে পারবি না। এভাবে শোধ দিবি আস্তে আস্তে। ঝগড়া করে কী লাভ?

পঞ্চম সম্মত হয়ে গেলেন রামলোচনের প্রস্তাবে। নির্ধারিত দিনে রাত আটটায় পৌঁছলেন বন্ধুর বাড়ি। পানাহার হল। দশটা নাগাদ সামান্য অধৈর্য হয়ে পড়লেন পঞ্চম।

—ঘুম পাচ্ছে রে এবার। কখন আসবে তোর ব্যবসায়ী বন্ধু?

—এসে যাওয়ার তো কথা। কেন যে দেরি করছে? মনে হয় আটকে গেছে কোথাও। এক কাজ করি চল, হেঁটে আসি একটু ঝিলের পাশ থেকে, যা গুমোট গরম। পাশেই তো, মিনিট পনেরো হাওয়া খেয়ে চলে আসব। তারপর তুই বাড়ি চলে যাস। আমিও চলে আসব।

—হুঁ … চল।

ঝিলের পাড়ে কিছু সময় কাটল গল্পগুজবে। ঘন হয়ে এসেছে অন্ধকার। রাত সোয়া এগারোটা নাগাদ পঞ্চম বললেন, চল, এবার বাড়ি যাই।

উঠতে যাবেন, সহসা জামার ভিতরে গোঁজা ধারালো ছুরি বার করলেন রামলোচন। চালিয়ে দিলেন পিছন থেকে, পঞ্চমের ঘাড়ে। আকস্মিক আঘাতের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না শক্তসমর্থ চেহারার পঞ্চম, বিস্ময়ের ঘোর কাটার আগেই একের পর কোপ বসিয়ে দিয়েছেন রামলোচন। রক্তাক্ত এবং ভূপতিত পঞ্চমের উপর নির্বিচার ছুরিকাঘাত এর পর, বুকে-পেটে-গলায়। মৃত্যু এল অনিবার্য।

—তারপর?

—ভেবেই রেখেছিলাম আগে। বডিটাকে পুঁতে দিলাম ঝিলের কাদাজলের মধ্যে। জলেই ফেলে দিলাম ছুরিটা, যেটা বাবা শখ করে কিনেছিলেন বেশ কয়েক বছর আগে দিল্লি থেকে। জামার ভিতর গুঁজে নিয়ে গিয়েছিলাম ঝিলে। আমার টাকা দিচ্ছিল না পঞ্চম, আবার রোয়াবও দেখিয়েছিল, মাথার ঠিক ছিল না তাই। ভুল করে ফেলেছি স্যার, স্রেফ রাগের মাথায়।

কলকাতা পুলিশের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ইনস্পেকটর শ্রীঅনিল ব্যানার্জির উপর পড়ল তদন্তভার। কিনারা সম্পূর্ণ হয়েছে নিঃসংশয়, অপরাধ স্বীকার করেছে অভিযুক্ত। কিন্তু প্রমাণ? ভারতীয় সাক্ষ্য আইন (Indian Evidence Act)-এর ২৭নং ধারায় অভিযুক্তের বয়ান অনুসরণে উদ্ধার হয়েছে কঙ্কাল। মিলেছে ছুরি (weapon of offence)। মৃতের আত্মীয়স্বজন চিহ্নিত করেছেন ধুতি-শার্ট, চুনের কৌটো। কী বাকি থাকে আর?

বাকি যে মূল কাজটাই, দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় বুঝতে পারছিলেন অনিলবাবু। কঙ্কালটি যে পঞ্চমেরই, তা তর্কাতীত প্রমাণ করা। পরামর্শ করলেন বিশিষ্ট আইনজ্ঞদের সঙ্গে। যাঁরা জানালেন দ্ব্যর্থহীন, অভিযুক্ত যা-ই কবুল করুক পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে, অপরাধের সঙ্গে সংস্রব অস্বীকার করবেই আদালতে, যেমন করে নিরানব্বই শতাংশ ক্ষেত্রে। এবং বেকসুর খালাস পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল, যদি না সন্দেহাতীত প্রমাণ পেশ করা যায় যে কঙ্কালটি পঞ্চমেরই দেহের। এখনও পর্যন্ত প্রমাণস্বরূপ যা রয়েছে হাতে, তা নিশ্চিত চিহ্নিতকরণের পক্ষে অপর্যাপ্ত। সন্দেহের আনুকূল্য অভিযুক্ত পাবেনই, ধরে নিয়ে অগ্রসর হওয়াই সমীচীন।

অনিলবাবু প্রয়াত হয়েছেন বেশ কিছুকাল হল। তাঁর তৎকালীন অধীনস্থ অফিসারদের মধ্যে যাঁরা এখনও জীবিত, তাঁদের সঙ্গে আলাপচারিতায় কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায় আদ্যন্ত কর্তব্যনিষ্ঠ মানুষটির চরিত্রবৈশিষ্ট্যের। স্যার ভিভিয়ান রিচার্ডসের নিস্পৃহ নিধন করায়ত্ত ছিল না হয়তো, কিন্তু মনোভঙ্গি ছিল গাভাসকরের। হাজার প্রতিকূলতার মধ্যেও স্থিতধী সংকল্পে। পরিকাঠামোর সহায়তায় সাফল্যে বিশ্বাসী ছিলেন না, বরং তার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও শৃঙ্গস্পর্শে ছিলেন একমুখী। নিয়মিত পড়াশোনার অভ্যাস ছিল, দেশবিদেশের অপরাধ-তদন্তের বহমান ধারাটি সম্পর্কে সদাসচেতন থাকতেন পেশাগত উৎকর্ষের তাগিদে।

চিন্তান্বিত হয়ে পড়লেন, কীভাবে হবে কঙ্কালের শনাক্তকরণ? বকেয়া টাকা ফেরত না পাওয়ার আক্রোশে একটা জলজ্যান্ত লোককে নৃশংসভাবে কুপিয়ে খুন করল, খালাস পেয়ে যাবে? অবসরে অনেকটা সময় কাটাতেন ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে, তৎকালীন ইন্টারনেটহীন সময়কালে জ্ঞানবৃদ্ধিতে গ্রন্থাগারই ছিল মুখ্য ভরসাস্থল। বিদেশে কোথায় একটা এমন মামলা হয়েছিল না? কোথায় যেন পড়েছিলেন? অনিল ছুটলেন আলিপুরে। জাতীয় গ্রন্থাগার যদি দেখাতে পারে কাঙ্ক্ষিত আলোর দিশা।

দিশা মিলল বিস্তর বইপত্র নেড়েচেড়ে। এই তো! এই কেসটাই তো খুঁজছিলেন, “The Buck Ruxton ‘Jigsaw murders’ case”।

মামলার সংক্ষিপ্তসার এই। বাক রাক্সটনের জন্ম ভারতে। নাম ছিল বখতিয়ার রুস্তমজি রতনজি হাকিম। ডাক্তারি পাশ করে চলে যান ইংল্যান্ডে। ওকালতনামা করে নাম পরিবর্তন করেছিলেন। চিকিৎসক হিসেবে রোগীমহলে যথেষ্ট সমাদৃতই ছিলেন। স্ত্রী ইসাবেলা এবং মহিলা গৃহকর্মী মেরি রজারসনকে নিজের ল্যাঙ্কাশায়ারের বাড়িতে কুপিয়ে খুন করেছিলেন। ১৯৩৫-এর সেপ্টেম্বরে।

রাক্সটন নিজে চিকিৎসক ছিলেন, প্রয়োগ করেছিলেন অধীত বিদ্যা। দুটি দেহেরই অগুনতি খণ্ড করেছিলেন। শনাক্ত করার যাবতীয় শরীরচিহ্ন মুছে দিতে চেষ্টা করেছিলেন এক এক করে। খণ্ডগুলি পার্সেলে মুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন স্কটল্যান্ডের একটি ব্রিজের নীচে। উদ্দেশ্য স্পষ্ট, দেহাংশ যদি পরে আবিষ্কৃতও হয়, শনাক্তকরণ যেন হয় অসম্ভব। মোটিভ? যৌন-ঈর্ষা জনিত সন্দেহপ্রবণতা। রাক্সটনের বদ্ধমূল ধারণা ছিল, ইসাবেলা জড়িয়ে পড়েছেন গভীর পরকীয়ায়। তীব্র অশান্তি হত স্বামী-স্ত্রীর। একাধিকবার সন্তানদের নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলেও গিয়েছিলেন ইসাবেলা। প্রতিবারই ফিরিয়ে এনেছিলেন রাক্সটন। অবিশ্বাস-সন্দেহ-বাদানুবাদ অবশ্য অব্যাহতই থেকে গিয়েছিল। যার চূড়ান্ত পরিণতি ইসাবেলার হত্যায়। এবং ঘটনার সাক্ষী থাকায় গৃহকর্মী মেরিকেও পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ায়।

ঘটনার পক্ষকাল পরে পার্সেলে মোড়া দেহাংশ আবিষ্কার করেন কয়েকজন পথচারী। ছিন্নবিচ্ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ছবি তদন্তকারীদের মনে করিয়ে দিয়েছিল ‘Jigsaw Puzzle’-এর কথা। নানা টুকরো জুড়ে একটি পূর্ণ ছবি তৈরি করার খেলা। মামলাটির নামই হয়ে গিয়েছিল ‘Jigsaw Murders’।

একঝাঁক বিশেষজ্ঞ ডাক্তার অসাধ্যসাধন করেছিলেন। দুটি দেহের অসংখ্য খণ্ডাংশ জুড়ে পূর্ণাবয়বে ফিরিয়ে এনেছিলেন, ফরেনসিক প্যাথলজিস্ট অধ্যাপক জন গ্লেইস্টার এবং অ্যানাটমি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক জেমস কুপার ব্র্যাশের নেতৃত্বে। ফরেনসিক প্রমাণের এহেন অভিনব এবং সফল প্রয়োগ হয়নি অতীতে। বিশ্বে সেই প্রথম ‘Photographic Superimposition’ ব্যবহৃত হয়েছিল তদন্তে। যা নিশ্চিত চিহ্নিত করেছিল মৃতা দুই মহিলাকে, অকাট্য প্রমাণে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন ডা. রাক্সটন। ফাঁসি হয়েছিল।

কী প্রবল চর্চিত হয়েছিল এ মামলা, কী তীব্র প্রভাব ফেলেছিল জনমানসে, উদাহরণ দিই। ‘Red sails in the sunset’ গানটি তখন তুমুল জনপ্রিয় বিশ্বজুড়ে। বিখ্যাত গীতিকার জিমি কেনেডি লিখেছিলেন। আয়ারল্যান্ডের উত্তর উপকূলে পোর্টস্টুয়ার্ট (Portstewart) শহরে বাড়ি ছিল কেনেডির, সমুদ্র থেকে অদূরে। প্রায়ই দেখতে পেতেন একটি বিলাসবহুল প্রমোদতরী। সেই দৃশ্যই গানটির অনুপ্রেরণা। রাক্সটন মামলা নিয়ে গান পর্যন্ত বেঁধে ফেলা হয়েছিল ‘Red sails…’-এর ছায়ায়।

“Red stains on the carpet/ red stains on the knife Oh Dr Buck Ruxton/ You murdered your wife Then Mary she saw you/ You thought she would tell So Dr Buck Ruxton/ You killed her as well.”

অনিল ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে ছুটলেন ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে (FSL)। মুষ্টিমেয় মামলাতেই তখনও প্রয়োগ হয়েছে ‘Photographic Superimposition’-এর। কিন্তু হয়েছে তো! পঞ্চম শুক্লার ক্ষেত্রে কেন করা যাবে না?

FSL-এর তৎকালীন ডিরেক্টর ছিলেন অধ্যাপক ড. নির্মলকুমার সেন। অনিল সবিস্তার জানালেন, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় কঙ্কাল থেকে লিঙ্গনির্ধারণ হয়ে গিয়েছে। উচ্চতা এবং বয়স-নিরূপণও সম্পূর্ণ। পঁয়ত্রিশ বছরের পুরুষদেহ, পাঁচ ফিট ছয়। যা মিলে যাচ্ছে পঞ্চমের সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যের সঙ্গে। প্রশ্নাতীত শনাক্তকরণের জন্য, সেই প্রাক-DNA যুগে, রাক্সটন মামলার পদ্ধতির শরণ নেওয়া ছাড়া উপায় কী আর? দেখবেন একবার চেষ্টা করে?

ড. সেন অক্লান্ত পরিশ্রম করলেন। ভারতে সেই প্রথম কোনও মামলার তদন্তে ব্যবহৃত হল ‘সুপারইম্পোজ়িশন’ পদ্ধতি। প্রবাদপ্রতিম চিকিৎসকদের হাতযশে যে কত অভিযুক্ত পর্যবসিত হয়েছে অপরাধীতে, হিসাবের অতীত। আলোচ্য মামলায় যেমন।

সুপারইম্পোজ়িশন কী? সহজ ভাষায়, কোনও এক অবয়বের কোনও একটি জায়গায় একটি নির্দিষ্ট বিন্দু অন্য একটি অবয়বের ওই জায়গার ওই নির্দিষ্ট বিন্দুতে মিলে যাওয়া, মিশে যাওয়া নিখুঁতভাবে। মানবদেহের ক্ষেত্রে এই বিন্দুগুলিকে বলা হয় nodal point। যা শারীরগত, এবং ব্যক্তিবিশেষে এক এক জনের ক্ষেত্রে ভিন্ন অবস্থান প্রকৃতিগত পার্থক্যে। বিন্দুর সঙ্গে যদি মেলাতে হয় বিন্দুকে, দুটি অবয়বকে একই মাপের, একই আকৃতির করে নেওয়া জরুরি। যে কারণে পঞ্চম শুক্লার পাসপোর্ট সাইজের ছবিটিকে নেগেটিভের সাহায্যে পরিবর্তিত করা হল quarter size-এ। উদ্দেশ্য, খুলির পরিমাপের সঙ্গে ছবির সাযুজ্য স্থাপন।

এখানে দু’-একটি কথা প্রাসঙ্গিক। আমাদের মুখ, নাক, কপাল, চিবুক ও কান আলাদা প্রত্যেকের, হাড়ের গঠন অনুযায়ী। কারও কপাল চওড়া, কারও মাথা বড়। কারও চিবুক ছোট, কারও গলা স্বাভাবিকের তুলনায় মাপে বড়। কাজ করা হচ্ছে দুটি অবয়ব নিয়ে। কপালের একটি নির্দিষ্ট বিন্দু বা nodal point-কে যদি চিবুকের একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে বা এক গালের একটি নির্দিষ্ট বিন্দুকে যদি অন্য গালের একটি বিন্দুর সঙ্গে এক সরলরেখায় যোগ করা যায় এবং দুটি অবয়বের ক্ষেত্রেই যদি দৈর্ঘ্য এক হয়, তবে বলা যায় যে দুটি অবয়ব একই ব্যক্তির।

পঞ্চম শুক্লার করোটি

পঞ্চমের ক্ষেত্রে কোয়ার্টার সাইজের ছবিটিকে স্থাপন করা হল ক্যামেরার ঘষা কাচের (Ground Glass) নীচে। চিহ্নিত করা হল nodal point সমূহ। রেখাঙ্কিত করে নেওয়া হল অবয়বকে। ছবিটির উপর অতঃপর বসানো হল একটি স্ট্যান্ড। খুলিটিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আনা হল একই অক্ষে। এবং দেখা গেল, খুলির নোডাল পয়েন্টগুলির সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে অবয়বের নোডাল পয়েন্ট। মুখাবয়বের গড়ন, নাক-কান-গলা-চিবুক, সব। প্রাপ্ত খুলি এবং ছবিটি যে একই ব্যক্তির, প্রমাণিত হল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায়। তর্কের অবকাশ ছিল না বিন্দুমাত্র।

মৃত্যুর এগারো দিন পরে উদ্ধার হওয়া কঙ্কাল থেকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে দেহের শনাক্তকরণ। তা-ও প্রথম বিশ্বের তুলনায় অনগ্রসর দেশে, প্রযুক্তির নিরিখে তুলনায় অনুন্নত পরিসরে, সাড়া পড়ে গিয়েছিল ভারতের পুলিশ মহলে।

বর্তমান সময়ে তদন্তে ‘সুপারইম্পোজ়িশন পদ্ধতির’ কম্পিউটার-নির্দেশিত প্রয়োগ নিতান্ত স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু আজ থেকে প্রায় ছয় দশক আগে, এদেশে অচিন্তনীয় ছিল বিজ্ঞানভাবনার এই অভিনব প্রয়োগশৈলী। যাঁর দূরদৃষ্টি চালিকাশক্তি ছিল সাফল্যের নেপথ্যে, সেই অনিল ব্যানার্জি প্রয়াত হয়েছেন দীর্ঘদিন আগে। কিন্তু জীবদ্দশাতেই স্বীকৃতি পেয়েছিলেন বিজ্ঞানমনস্ক তদন্তের।

ভারতের পুলিশ মহলে তদন্তপ্রক্রিয়ার উৎকর্ষের সিলমোহর পড়ত ‘Indian Police Journal’-এ বিবরণী স্থান পেলে। ডাকসাইটে আইপিএস অফিসার, স্বনামধন্য আইনবিদ বা যশস্বী চিকিৎসক ছাড়া লেখকতালিকায় স্থান পাবেন কেউ, ঘটত কদাচিৎ।

ইনস্পেকটর অনিল ব্যানার্জিকে পঞ্চম শুক্লা হত্যা মামলার নির্যাস পত্রিকায় লিপিবদ্ধ করার সসম্মান আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন সম্পাদকমণ্ডলী। অনিলবাবু লিখেছিলেন তথ্যসমৃদ্ধ নিবন্ধ। শীর্ষক, ‘Camera identifies human skull’। যাতে ধরা ছিল অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলোর আখ্যান, যা আজও অবশ্যপাঠ্য তদন্তশিক্ষার্থীর।

বিচারপর্বে প্রশ্ন উঠেছিল ব্যবহৃত পদ্ধতির আইনি বৈধতা এবং প্রমাণমূল্য নিয়ে, ধোপে টেকেনি। নিম্ন আদালত প্রাণদণ্ড দিয়েছিলেন রামলোচনকে। হাইকোর্ট সাজা হ্রাস করেছিলেন যাবজ্জীবন কারাবাসে। যে রায় অপরিবর্তিত থেকেছিল সুপ্রিম কোর্টে।

কলকাতা পুলিশকে যে তুলনা করা হত স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সঙ্গে, সর্বজনবিদিত। এই অভিধাপ্রাপ্তিতে অবদান আছে তদন্তে বিরল সাফল্যের নজিরসৃষ্টিকারী অসংখ্য মামলার, যার মধ্যে প্রথম সারিতে থাকবে এই পঞ্চম শুক্লা হত্যা। ঘটনাচক্রে যার কিনারা হয়েছিল স্কটল্যান্ডেরই একটি ব্রিজের নীচে পড়ে থাকা দেহাংশের রহস্যভেদ প্রক্রিয়ার অনুসরণে।

অন্য কোথাও নয়, স্কটল্যান্ডে! কী আশ্চর্য সমাপতন!

১.০৪ বণিকবাড়ির অন্তরমহলে

[দেবযানী বণিক হত্যামামলা

তদন্তকারী অফিসার সুজিত সান্যাল]

—থানা থেকে আসছি। দরজাটা খুলুন প্লিজ়!

রাত সোয়া দশটা তখন। কোলাপসিবল গেট পাঁচতলার ফ্ল্যাটের বাইরে। তালা দেওয়া। গেটের পিছনে কাঠের দরজা। যা খোলাই ছিল প্রায় অর্ধেক, পুলিশের ডাকাডাকিতে বন্ধ হয়ে গেল দড়াম।

লোক আছে ভিতরে, একাধিক, বোঝার জন্য বুদ্ধি খাটানোর দরকার হয় না কোনও। নারীকণ্ঠ-পুরুষকণ্ঠ, ফিসফিসানি দিব্যি শোনা যাচ্ছে বাইরে থেকেও। ফের ডাক দেওয়া হল, ‘গড়িয়াহাট থানার ওসি হীরেন্দ্রলাল মজুমদার বলছি, দরজাটা খুলুন একবার।’

ভিতরে যাঁরা ছিলেন, নিরুত্তর। ফিসফিস কথাও শোনা যাচ্ছে না আর। উলটে ওসি-র আওয়াজে নিভে গেল ভিতরের আলো, যেটা জ্বলছিল এতক্ষণ। ডাকাডাকি, দরজায় ধাক্কাধাক্কি আরও বেশ কিছুক্ষণ। ধৈর্যের সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর ওসি চূড়ান্ত হুঁশিয়ারি দিলেন, ‘শেষ বারের মতো বলছি। যে বা যাঁরা ভিতরে আছেন, দরজা খুলুন। না হলে ভেঙে ঢুকতে বাধ্য হব, খুলুন!’

তবু কোনও সাড়াশব্দ নেই। ওসি খবর দিলেন দমকলে। অনুরোধ করলেন গেট এবং দরজা ভাঙার জন্য যা যা দরকার, সব নিয়ে দ্রুত চলে আসতে। ২৬, গড়িয়াহাট রোডের পাঁচতলায়। খুব বেশি হলে মিনিটদশেক। যন্ত্রপাতি নিয়ে পৌঁছলেন দমকলকর্মীরা।

লোহার মজবুত কোলাপসিবল গেট। কাঠের দরজাটিও নেহাত পলকা নয়। ভাঙতে সময় লাগল কিছু। ঢুকলেন ওসি-সহ থানার অফিসাররা, দমকলের আধিকারিকরা এবং সাক্ষী হিসাবে চার স্থানীয় বাসিন্দা। যাঁরা জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছিলেন গড়িয়াহাট মোড়ের কাছে।

এমনিতেই গড়িয়াহাট চত্বর রাতভর আলোঝলমল। ফুটপাথ এখানে বদল হয় না মধ্যরাতে। দোকানপাটের অধিকাংশ সাড়ে ন’টা–দশটার মধ্যে বন্ধ হয়ে গেলেও অন্তত মধ্যরাত পর্যন্ত খোলা থাকেই টুকটাক পান-সিগারেটের ঠেক। দক্ষিণে গোলপার্ক-ঢাকুরিয়া, উত্তরে বালিগঞ্জ ফাঁড়ি-পার্ক সার্কাস। পুবে বিজন সেতু-বালিগঞ্জ স্টেশন, পশ্চিমে রাসবিহারী-চেতলা। মানুষজনের যাতায়াত চলতেই থাকে বেশি রাত পর্যন্ত। গাড়িঘোড়ার স্রোতও তলানিতে ঠেকতে ঠেকতে গড়িয়ে যায় মাঝরাত্তির।

এহেন গড়িয়াহাট মোড় থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বের বহুতলের সামনে পুলিশের গাড়ি, দমকলের সাইরেন সাড়ে দশটা নাগাদ। মাত্রাছাড়া নয়, কিন্তু কৌতূহলী ভিড়-জটলা একটা তৈরি হলই। বাড়তি ফোর্স পাঠানো হল লালবাজার কন্ট্রোল রুম থেকে।

ফ্ল্যাটের ভিতরে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। বিশাল হলঘরে টর্চ ফেলতেই দেখা গেল তিন মহিলাকে, দাঁড়িয়ে আছেন জড়সড়। চোখেমুখে টেনশন আর আতঙ্কের জ্যামিতি। ওসি-র পুলিশি ধমকে আরও কুঁকড়ে গেলেন ওঁরা, ‘কী ব্যাপারটা কী? দরজা খুলছিলেন না কেন? রাতদুপুরে কি আমরা গল্পগুজব করতে এসেছি এখানে?’

গড়িয়াহাট থানা, কেস নম্বর ৪৯, তারিখ ৩০/০১/৮৩। ধারা ১২০বি/৩০২/২০১/৩৪ আইপিসি। অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, খুন, প্রমাণ লোপাট এবং একই অপরাধের উদ্দেশ্যে একাধিকের যৌথ পরিকল্পনা।

সেই তুমুল চাঞ্চল্যকর মামলার বিবরণ। সবে কুড়ির কোঠায় পা দেওয়া এক গৃহবধূর নৃশংস খুন শ্বশুরবাড়িতে। দেবযানী বণিক হত্যা মামলা।

আমাদের কন্ট্রোল রুমে ফোনটা এসেছিল দশটা নাগাদ। আজও অজানা, কে করেছিলেন। বর্তমান সময় হলে বোঝা যেত সহজেই। কন্ট্রোল রুমের সব ফোনেই এখন সিএলআই লাগানো রয়েছে। তখনকার সময়ে ছিল না। ফোনে পুরুষকণ্ঠ জানিয়েছিল, গড়িয়াহাটের বণিকবাড়িতে লোক পাঠান তাড়াতাড়ি। ওদের বড়বউকে সবাই মিলে খুন করেছে। দেরি করলে বডি সরিয়ে দেবে।

থানা থেকে হেঁটে গেলে খুব বেশি হলে তিন মিনিটের পথ, গাড়িতে তার অর্ধেক। কন্ট্রোল রুম জানানোর সঙ্গে সঙ্গেই ছুটেছিল পুলিশ।

নামেই ফ্ল্যাট, আয়তনের বিচারে প্রায় ফুটবল মাঠ। ঢুকেই প্রশস্ত করিডর, দৈর্ঘ্যে প্রায় একশো মিটার। প্রস্থেও নেহাত কম নয়। করিডরের দু’ধারে সার দিয়ে অনেকগুলি ঘর। যার অধিকাংশেই লাগোয়া বারান্দা। এক কোণে একটি মন্দিরও রয়েছে কাচ দিয়ে ঘেরা। পাঁচতলা থেকে ছ’তলায় সরাসরি যাওয়ার দরজা রয়েছে। আর ছ’তলা থেকে সাততলায় পৌঁছনোরও। চালু হল ঘরগুলির তল্লাশি। ছ’তলা-সাততলা তালাবন্ধ। পাঁচতলার ফ্ল্যাটের একটি ঘরে তিনটি বাচ্চা ঘুমোচ্ছে অঘোরে। অন্য একটিতে এক বৃদ্ধা মহিলা, তিনিও ঘুমন্ত। একটিতে পঞ্চাশোর্ধ্ব এক মহিলা, দৃশ্যতই অসুস্থ। শুয়ে আছেন চোখ বুজে। আর একটি ঘরে বারো বছরের এক ঘুমন্ত কিশোর। রান্নাঘরে তালাচাবি।

করিডরে থমথমে মুখে দাঁড়িয়ে থাকা তিন মহিলাকে জিজ্ঞাসা করা হল, ‘বাইরে থেকে তো আওয়াজ পাচ্ছিলাম পুরুষকণ্ঠের, ওঁরা কোথায় গেলেন?’ তিনজনই নিরুত্তর, ঠোঁটে যেন কেউ সাইলেন্সার লাগিয়ে রেখেছে। পরের প্রশ্ন, এ বাড়ির বড়বউয়ের নাম কি দেবযানী বণিক? কোথায় উনি? ডাকুন। মুখে এখনও কুলুপ মহিলাত্রয়ীর। ততক্ষণে দুর্গন্ধ পেতে শুরু করেছেন অফিসাররা। পেশার প্রয়োজনে যে গন্ধ ডাক্তার বা পুলিশের অতি পরিচিত। পচতে থাকা মৃতদেহের।

উত্তর-পূর্ব কোণের ঘরটিতে ঢুকতেই গন্ধ তীব্রতর ঠেকল, নাকে রুমাল উঠে এল সবার। শূন্য ঘর, পরিপাটি বিছানা। লাগোয়া বারান্দা। যেখানে ঢোকার মুখেই বাচ্চাদের একটি বড় লোহার দোলনা আড়াআড়ি ভাবে ফেলা রয়েছে। বেশ ভারী, সরানো হল ধরাধরি করে। বারান্দায় একটি ফোল্ডিং খাট। তার উপর স্তূপাকার

লেপ-কম্বল-তোশক ডাঁই করা। সরানো হল।

খাটের নীচেও প্রচুর জামাকাপড়ের জঙ্গল। একদম ঠাসাঠাসি। যা টেনে বার করা হল একে একে এবং ভিতর থেকে বেরোল এক তরুণীর মৃতদেহ। শাড়ি-ব্লাউজ শরীরে। ফুলে উঠেছে দেহ, শুরু হয়েছে পচন। ‘Rigor Mortis’ (মৃত্যুর কিছু ঘণ্টা পর শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শক্ত হয়ে যাওয়া) বাসা বেঁধেছে দেহে। নাকমুখ থেকে রক্তের স্রোত বয়ে শুকনো দাগের চেহারা নিয়েছে শাড়িতে। গলায় ফাঁসের দাগ।

হলঘরে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকা তিন মহিলাকে ডাকা হল। চেনেন এঁকে? সমস্বরে উত্তর, না! ঘুম থেকে তোলা হল বছর বারোর কিশোরকে, চেনো এঁকে? ছেলেটি কেঁদে ফেলল নিমেষে, অস্ফুটে বেরোল একটাই শব্দ— বউদি!

—কী নাম বউদির?

—দেবযানী। দেবযানী বণিক।

খবর পেয়ে গভীর রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছলেন পুলিশকর্তারা। ডিসি হেডকোয়ার্টার, ডিসি ডিডি, ডিসি সাউথ, হোমিসাইড শাখার প্রায় সবাই। তদন্তের চাকা ঘুরতে শুরু করল। তদন্তভার নিলেন হোমিসাইড তৎকালীন শাখার সাব-ইনস্পেকটর সুজিত সান্যাল।

গৃহবধূ-হত্যার খবর জানাজানি হতেই প্রবল প্রতিক্রিয়া শুধু কলকাতায় নয়, রাজ্যজুড়ে। এমন চর্চিত মামলা কমই হয়েছে কলকাতা পুলিশের শতাব্দীপ্রাচীন ইতিহাসে। তখন ইলেকট্রনিক মিডিয়ার আবির্ভাব ঘটেনি। কিন্তু দিনের পর দিন, মাসের পর মাস আনন্দবাজার-যুগান্তরের প্রথম পাতায় আলোচিত হয়েছে দেবযানী-নিধনের রোজনামচা। যা অব্যাহত থেকেছে তীব্র টানাপোড়েনের বিচারপর্বেও। ঘৃণ্য অপরাধের দিকচিহ্ন হিসেবে আজও রয়ে গিয়েছে ওই অভিশপ্ত বহুতল, যাকে স্থানীয় মানুষ চিনতেন ‘বণিকবাড়ি’ নামে। গোলপার্ক থেকে গড়িয়াহাটের দিকে হাঁটতে হাঁটতে, এলাকার ভূগোল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন, এমন কাউকে এখনও পরিচিতজন দেখিয়ে দেন ওই এগারোতলার মাল্টিস্টোরিড, ‘এটাই সেই বণিকবাড়ি!’

খবরের কাগজের সংবাদ

ওই তিন মহিলার পরিচয় কী, গ্রেফতার হওয়ার পর কী বললেন, বাড়ির পুরুষরাই বা কীভাবে পালালেন, আর ধরা পড়লেন কোথায় কখন, সে বিবরণে পরে আসছি।

তা ছাড়া, এটি তো ‘whodunnit’ নয় যে খুনি কে, জানার কৌতূহল থাকবে। সকলেরই মনে থাকবে, স্বামী-শ্বশুর-দেবর-ননদরা যুক্ত ছিলেন খুনে। চন্দ্রনাথ-চন্দন, এই দুটি নাম অনেকের মনেও আছে নিশ্চিত। তবে ঠিক কোন পরিস্থিতিতে প্রাণ দিতে হয়েছিল ঘরসংসারে আদ্যন্ত নিবেদিতপ্রাণ এক নেহাতই সহজসরল গৃহবধূকে, কতটা নির্মমতার সাক্ষী ছিল মৃত্যুর আগের ও পরের ঘটনাপ্রবাহ, সে কাহিনিও কম নাটকীয় নয়। বস্তুত, নারীনির্যাতনের এক কলঙ্কময় দলিল। সবিস্তার লিখতে গেলে অণু-উপন্যাসের আকার নেবে, যথাসাধ্য সংক্ষেপে পেশ করলাম দেবযানী-হত্যার ইতিবৃত্ত।

বণিকবাড়ি

শুধু বিত্তবান বললে কম বলা হয়, প্রভূত সম্পদশালী ছিল গড়িয়াহাটের বণিক-পরিবার। ব্যবসা মূলত চা-বাগানের। এ ছাড়াও বহুমুখী ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে ক্রমশ ফুলেফেঁপে ওঠা। গড়িয়াহাটের এগারোতলা ‘বণিকবাড়ি’ তৈরি করেছিলেন চন্দ্রনাথ বণিক।

একতলা থেকে চারতলার ফ্ল্যাটগুলি ভাড়া দিয়েছিলেন বা বিক্রি করেছিলেন। কোনওটা আবাসিকদের, কোনওটা সরকারি–বেসরকারি সংস্থাকে। নিজে থাকতেন সপরিবারে পাঁচতলায়, প্রায় দশ হাজার স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাটে। ছ’তলা এবং সাততলার ফ্ল্যাট নিজের অধিকারে রেখেছিলেন। আট থেকে এগারো, উপরের চারটি তলা ছিল নির্মীয়মান অবস্থায়।