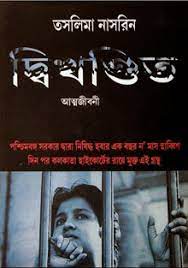

- বইয়ের নামঃ দ্বিখণ্ডিত

- লেখকের নামঃ তসলিমা নাসরিন

- বিভাগসমূহঃ আত্মজীবনী

০১. ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে

গ্রাম ছেড়ে শহরে ঢুকেছে কলেরা রোগ। পানি ফুটিয়ে খাচ্ছে মানুষ। পানি শোধনের বড়ি মাগনা বিলোনো হচ্ছে হাসপাতাল থেকে, এমনকী পৌরসভা থেকেও। বড়ি গুলে পানি খাওয়ার উপদেশ বিতরণ করে মাইক মারা হচ্ছে, পৌরসভার কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে বড়ি বিলোচ্ছে, তারপরও মহামারি লেগে গেল। ঘরে ঘরে কলেরা রোগী। রাস্তাঘাটে রোগী মরছে। হাসপাতালগুলো উপচে পড়েছে রোগীতে। পর্যাপ্ত বিছানা নেই, মেঝেয় শুইয়ে দেওয়া হচ্ছে রোগীদের, প্রত্যেকের হাতে সুঁই ফুটিয়ে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে কলেরা স্যালাইন। ডাক্তার নার্স সকলে ব্যস্ত। সূর্যকান্ত হাসপাতালে আমিও ব্যস্ত। দৌড়োচ্ছি রোগীদের কাছে স্যালাইন হাতে। বানের জলের মত রোগী আসছে, ওয়ার্ডে জায়গা হচ্ছে না, বারান্দায় শোয়ানো হচ্ছে। রাত দিন স্যালাইন চলছে তারপরও খুব কম রোগী সুস্থ হয়ে উঠছে। হাসপাতালের সামনে মড়া বহন করার খাটিযার স্তূপ। কবরখানায় ভিড়। গুদারাঘাটে ভিড়। আকাশে শকুনের ওড়াওড়ি।

হাসপাতালে কলেরার চিকিৎসা করতে করতে আমার সকাল কখন বিকেল হচ্ছে, বিকেল কখন সন্ধ্যে বুঝে উঠতে পারি না। সন্ধের পর বাড়ি ফিরি, কখনও খুব ক্লান্ত হয়ে গেলে বিকেলেই ফিরি। অবকাশের সামনের নর্দমায় বাবা ব্লিচিং পাউডার ছড়িয়ে দিয়েছেন। পানি শোধনের বড়ি শুধু খাবার পানিতে নয়, বাসন ধোয়ার, গোসল করার, কাপড় ধোয়ার সব পানিতেই গুলে দেওয়া হয়েছে। আমি হাসপাতাল থেকে ফিরে এলেই মা আমার গা থেকে অ্যাপ্রোন খুলে ধুতে নিয়ে যান। সেই বিকেলে আর অ্যাপ্রোন খোলা হয় না, কারণ বাড়ি ফিরতেই বাবা বললেন আমাকে কলে যেতে হবে। তাঁর যাবার কথা ছিল কিন্তু খুব মুমুর্ষু এক রোগীকে তিনি দেখতে যাচ্ছেন। কলে আমি আগে কখনও যাইনি, কলটি কোত্থেকে এসেছে জানতে চাইলে বাবা ঠিকানা বলেন। নওমহল যেতে গিয়ে মেথরপট্টির রেললাইন পার হয়ে তিনটে বাড়ি পরে হাতের বাঁদিকে একটি সাদা বাড়ি। রেহানাদের বাড়ি। রেহানা ইয়াসমিনের বান্ধবী। ইয়াসমিনকে নিয়েই রওনা হই কলে। ডাক্তারি জীবনের প্রথম কলে। অ্যাপ্রোনের পকেটে স্টেথোসকোপ, রক্তচাপ মাপার যন্ত্র আর কিছু জীবন রক্ষাকারী ইনজেকশন নিয়েছি। রেহানাদের বাড়ির সবাই বাবার জন্য অপেক্ষা করছিল, বাবার বদলে আমি এসেছি, যেহেতু আমিও ডাক্তার, আমাকে দেখানো হল রোগী। রোগিটি রেহানার ছোট ভাই। চোখ গর্তে চলে গেছে, ঠোঁট জিভ শুকিয়ে চচ্চড় করছে। ডিহাইড্রেশন পরীক্ষা করে কোনওরকম দেরি না করে রোগীকে হাসপাতালে নিতে বলি। হাসপাতাল থেকে জায়গার অভাবে রোগী ফেরত দেওয়া হচ্ছে, এ কথাটি রেহানার একটি সুস্থ ভাই বলল পাশ থেকে। ছেলেটিকে হাসপাতালে নিতে বাড়ির কেউই রাজি নয়। অগত্যা পাঁচ ব্যাগ কলেরা স্যালাইন, স্যালইন সেট, বাটারফ্লাই নিডল আর কিছু ওষুধপত্রের নাম লিখে দিই কাগজে, রেহানা সুস্থ ভাইটিকে টাকা দিয়ে পাঠিয়ে দেয় জলদি জলদি সব কিনে নিয়ে আসতে। বাড়িটির দোতলায় ছোট্ট দুটো ঘর, ঘরের জিনিসপত্র সব এলো মেলো, রেহানার বাবা পা গুটিয়ে উদভ্রান্ত বসে আছেন একটি চেয়ারে। রেহানার মা মলিন মুখে দাঁড়িয়ে আছেন দরজায়, কোলে ব্যারিস্টার, ব্যারিস্টার রেহানার তিন ভাইয়ের মধ্যে সবচেয়ে ছোট ভাই। ব্যারিস্টারের এর মধ্যে দুবার বাস্তু গেছে। রেহানা ঠিক বুঝতে পারছে না ব্যারিস্টারকেও ধরেছে কি না রোগে। সুস্থ ভাইটি স্যালাইন নিয়ে এলে আমি স্যালাইন রানিং চালিয়ে দিয়ে রেহানাকে বুঝিয়ে দিই কি করে স্যালাইনের এক ব্যাগ শেষ হয়ে গেলে আরেক ব্যাগ লাগিয়ে দিতে হবে। সোফার ভাই এবং ব্যারিস্টার দুজনকেই কোনও দ্বিধা না করে হাসপাতালে নিয়ে যাবার উপদেশ আবারও বর্ষণ করে যখন দোতলার সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসি, রেহানা আসে আমার পেছন পেছন। ইয়াসমিন আমার আগে বেরিয়ে একটি রিক্সা ডেকে উঠে বসেছে। রেহানার সঙ্গে ইয়াসমিনের তুই তোকারি সম্পর্ক। ইশকুলে এক সঙ্গে পড়েছে ওরা। কিছু মেয়ের ইশকুলে পড়াকালীনই বিয়ে হয়ে যায়, রেহানা সেরকম। দেড়বছরের একটি মেয়ে আছে রেহানার। নিজের সংসার ফেলে বাপের বাড়ি চলে এসেছে ভাইদের সেবা করতে। রেহানা নিজের মেয়েটিকে দেখতে যেতে পারছে না দুদিন, মেয়েটিকে এ বাড়িতে নিয়ে আসাও নিরাপদ নয়। সিঁড়ির শেষ মাথায় নেমে রেহানা আমাকে টাকা দিল। ষাট টাকা। ডাক্তারের ফি। কলে গিয়ে আমার প্রথম উপার্জন। উপার্জনটি করে রিক্সায় উঠে ইয়াসমিনকে সোল্লাসে বলি। ইয়াসমিন হাঁ হয়ে, ভুরু কুঞ্চিত, আমার হাসি-মুখের দিকে কিছুক্ষণ হতভম্ব তাকিয়ে থেকে বলল, ‘তুমি রেহানার কাছ থেইকা টাকা নিছ?’ আমি হাসি-মুখেই বলি, ‘হ। নিছি। নিব না কেন? দিল তো! রোগী দেইখা দিছি। টাকা নিব না কেন?’

‘রেহানা তো আমার বান্ধবী। বাড়িতে দুই ভাই কলেরায় ভুগতাছে। এইসময় তুমি পারলা কি ভাবে টাকা নিতে?’

টাকাটা যখন বাড়িয়েছিল রেহানা, টাকা নেবার অভ্যেস নেই বলে আমার আড়ষ্টতা ছিল। রেহানা ইয়াসমিনের বান্ধবী হলেও আমার তো কেউ নয়! শহর খুঁজলে প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই ওরকম আমার বা ইয়াসমিনের বান্ধবী, দাদার বা ছোটদার বন্ধু, বাবা আর মার চেনা বা লতায় পাতায় আত্মীয় পাওয়া যাবে তাহলে তো ডাক্তরি করে টাকা পয়সা উপার্জন সম্ভব হবে না! কলে এসেছি, রিক্সাভাড়া খরচা হয়েছে, বুদ্ধি দিয়েছি, শ্রম ঢেলেছি, ফি নেবারই তো কথা। সব ডাক্তারই নেয়। এসব ভেবে মন শক্ত করে রেহানার বাড়িয়ে দেওয়া টাকাটি শেষ পর্যন্ত নিয়েছি আমি। নিতে তারপরও সংকোচ হয়েছে, চোখ মুখ মাথা সবই নত হয়েছে আপনাতেই। বুকের ভেতরটা ঠান্ডা হয়ে এসেছে, কিন্তু নিয়েছি। সারা পথ ইয়াসমিন ভুরু কুঞ্চিত করেই রেখেছে, কথা বলেনি আমার সঙ্গে। বলেছি, চল, শ্রীকৃষ্ণে গিয়া মিষ্টি খাইয়া আসি। বলেছে, না। বলেছি, চল সিনেমা দেখি। বলেছে, না। ভেবেছিলাম বাড়িতে আমার প্রথম কলের উপার্জনের খবরটি জানালে বাড়ির সবাই খুশি হবে। কিন্তু কারও মুখে খুশির চিহ্ন নেই এমনকী বাবার মুখেও নেই। বাবা বললেন, আমি তো টাকা নিই না। ওদের ফ্রি দেখি। বাবা এরকম ফি ছাড়া প্রচুর রোগী দেখেন শহরে। বাবা দেখেন বলে আমার দেখতে হবে তা তো নয়।

পরদিন বাবা খবর দিলেন রেহানার ছোট ভাই ব্যারিস্টারকেও ধরেছে কলেরায়। সুস্থ ভাইটিকেও ধরেছে। তিন ভাইকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে হাসপাতালে। রেহানা আর রেহানার বাবা দৌড়োদৌড়ি করে সব করছে। এর পরদিন বাবা যা বললেন, তা শুনে আমরা বিশ্বাস করিনি যে বাবা আদৌ সত্য কোনও কথা বলছেন। বললেন, রেহানার তিন ভাই হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে ফেরত এসেছে, কিন্তু রেহানা আর রেহানার বাবা মারা গেছে। দুজনকেই তড়িঘড়ি হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল শেষ রাতের দিকে, কিন্তু লাভ হয়নি। হাসপাতালে নেওয়ার পথেই মারা গেছেন রেহানার বাবা। রেহানা মারা গেছে হাসপাতালে পৌঁছোনোর আধঘণ্টা পর। রেহানা যখন ভাইদের সেবা করছিল, কাউকে বলেনি যে তারও বাস্তু বমি হচ্ছে। সে নিজে অসুস্থ হয়ে পড়লে ভাইদের সেবা করবে কে! হাসপাতালে নেবে কে! তাই বলেনি। রেহানা চায়নি তাকে নিয়ে কেউ ব্যস্ত হোক। তার বাবাও গোপন করেছেন নিজের বাস্তু বমির কথা। তিনিও কাউকে বুঝতে দিতে চাননি। ছেলেরা সুস্থ হোক, তারপর তিনি নিজের কথা ভাবতে চেয়েছিলেন।

রেহানার বাবাই ছিলেন সংসারের একমাত্র রোজগেরে লোক। নীতিবান লোক ছিলেন বলে উকিলের চাকরি করেও সংসারের অভাব দূর করতে পারেননি। রেহানা যখনই পেরেছে, স্বামীর উপার্জন থেকে যাই হোক কিছু বাঁচিয়ে বাপের সংসারে দিয়েছে। এখন কী হবে সংসারের মানুষগুলোর! এ নিয়ে অবকাশের আর সবাই আলোচনা করতে বসলেও আমি নিস্পন্দ বসে থাকি, আমার ভাবনায় স্থির হয়ে আছে রেহানার ফর্সা গোল মুখটি, উদ্বিগ্ন কিন্তু উজ্জ্বল সেই মুখটি, মলিন কিন্তু মায়াবী মুখটি। নিজেকে বার বার আমি প্রশ্ন করতে থাকি, রেহানার ওই টাকা আমি কেন নিয়েছিলাম? কী প্রয়োজন ছিল আমার টাকার? অভাবের সংসারে ষাট টাকা অনেক টাকা। রেহানার নিশ্চয়ই প্রয়োজন ছিল ওই টাকার। নিশ্চয়ই সে ভেবেছিল, টাকা আমি নেব না, আমি তার বান্ধবীর বোন, আমার বাবা ও বাড়ির সবাইকে বিনে পয়সায় চিকিৎসা করেন। যখন আমি লোভীর মত, অবিবেচকের মত, কলেরা আক্রান্ত একটি বাড়ির চরম দুঃসময়ে, বড় টালমাটাল অস্থির সময়ে টাকাটা নিয়েছি, নিশ্চয়ই রেহানা অবাক হয়েছিল, কষ্ট পেয়েছিল। দুদিন পর মরে যাবে মেয়ে, তাকে কেন আমি কষ্ট দিয়েছি! কি দরকার ছিল কষ্ট দেওয়ার! ওই ষাট টাকা নিশ্চয়ই অনেক কষ্টে তার নিজের জমানো টাকা থেকে দিয়েছিল আমাকে। কত টাকা উল্টোপাল্টা খরচ করি আমি। টাকার হিসেব করি না কোনওদিন। আর ওই অভাবের সংসার থেকে ওই কটা টাকা আমার না নিলে কী এমন হত! আমি কি মরে যেতাম! না খেয়ে থাকতে হত আমাকে! না হত না। আমি মরেও যেতাম না। আমার তো এমন কোনও প্রয়োজন ছিল না টাকার! শখে নিয়েছি, সুখে নিয়েছি। ডাক্তারির গর্বে নিয়েছি। কলে গেছে ডাক্তার, ফি না নিলে তো নিজেকে ডাক্তার ডাক্তার মনে হয় না, তাই নিয়েছি। নিজেকে ক্ষমা করতে পারি না। আয়নায় নিজের চেহারাটি বড় কুৎসিত লাগে, ঘৃণা ছুঁড়ে দিই। নিজের কুৎসিত নিষ্ঠুর হাতটির দিকে ঘৃণা ছুঁড়তে থাকি, যে হাত ওই টাকা স্পর্শ করেছিল। নিজের অপকর্মের জন্য নিজেরই ভুরু কুঞ্চিত হয়, নিজের দিকেই তাকিয়ে বলি, ‘তুই নিতে পারলি টাকা? ছিঃ ছিঃ ছিঃ! এত লোভ তোর! ছিঃ!’

মা কোনওদিন রেহানাকে দেখেননি। কিন্তু ইয়াসমিনের সঙ্গে মা গেছেন রেহানাদের বাড়িতে। আমিই যাইনি। যাওয়ার মুখ নেই বলে যাইনি। মা রেহানাদের বাড়ি থেকে কেঁদে কেটে চোখ ফুলিয়ে ফিরে এলেন।

ইয়াসমিন এর পর থেকে পানি দেখলেই ভয়ে দু হাত দূরে ছিটকে সরে যায়। ওকে জলাতংক রোগে ধরে। তেষ্টা পেলেও পানি খায় না, ঘামে গরমে শরীরের বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা হলেও গোসল করতে যায় না। যতই ইচ্ছে করি, জীবনকে অতীতে ফিরিয়ে নিতে পারি না। অপরাধবোধ আমাকে নিবিড় করে আলিঙ্গন করে। আমি যেখানেই যাই, যায়। আমি স্থির হয়ে বসে থাকি, অপরাধবোধটিও থাকে, বসে থাকে। এই বোধটি কখনও আমার জীবন থেকে যাবে না আমি জানি।

একসময় কলেরার প্রকোপ দূর হয় শহর থেকে। কিন্তু বছর কুড়ি বয়সের রেহানা নেই আর এ শহরে। কেউ তাকে কোনওদিন ফিরে পাবে না। আমিও কোনওদিন নিজের ভূল শুধরে নেওয়ার জন্য একটি দিন ফিরে পাবো না। যে দিন যায়, যায়। আমি এক ঘোরের মধ্যে ডুবে থাকি। যদিও মার হাতে দুশ টাকা দিয়ে পাঠিয়েছিলাম রেহানার মার জন্য, আমার গ্লানিবোধ সামান্যও কমেনি। রেহানা তো জানেনি যে টাকা আমি ফেরত পাঠিয়েছি। কোনওদিনই সে জানবে না। ভাবতে থাকি, রেহানার হাত থেকে ওই টাকা নেওয়াটি ঘটেনি জগতে, ওটি কেবলই আমার দুঃস্বপ্ন। রেহানাদের বাড়ির সিঁড়ির কাছে একটি দৃশ্য আমার ভাবনার মধ্যে দোল খেতে থাকে। রেহানা আমাকে সাধছে টাকা, আমি তার কাঁধে হাত রেখে বলছি, ‘তুমি কি পাগল হইছ? আমি টাকা নিব কেন? টাকা রাইখা দেও,কাজে লাগবে।’ রেহানা হেসে বলছে, ‘অনেক ধন্যবাদ নাসরিন আপা। খুব উপকার করলেন আমাদের। ভাইটার চিকিৎসা করে দিলেন। আপনার এই ঋণ কোনওদিন শোধ করতে পারব না।’ চোখদুটোতে তার কৃতজ্ঞতা ছলছল করছে। দোল খেতে থাকে আরেকটি দৃশ্য। রেহারার ভাইদুটো সুস্থ হয়ে উঠেছে। রেহানা তার ভাইদের নিয়ে লুডু খেলতে বসেছে। রেহানার মেয়েটি পাশে বসে লুডু খেলা দেখছে। রেহানার ফর্সা চঞ্চল মুখটি থেকে বিষণ্নতা কেটে গেছে, মুখটি হাসছে, কাজল কালো চোখদুটো হাসছে।

সূর্যকান্ত হাসপাতালে কলেরা দূর হওয়ার পর কাজ তেমন নেই। ময়মনসিংহ জেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ফিরে গিয়ে আমি আবদার করি কোথাও কোনও কাজের জায়গায় আমাকে যেন নিয়োগ করা হয়। কেন্দ্রের পরিচালক নূরুল হক বললেন, ‘পরিবার পরিকল্পনা আপিসে যোগ দাও। ওখানে একটা ডাক্তারের পোস্ট খালি আছে।’ তুমি যোগ দাও পরিবার পরিকল্পনা আপিসে যেন কিছু ব্যস্ততা যোগ হয় তোমার জীবনে। কিন্তু এই আপিসটি তোমাকে দূরে সরিয়ে রাখে তার নিজস্ব ভূবন থেকে। নিজস্ব ভূবনটির ভেতরে তুমি ঢুকতে চাও, কিন্তু অদৃশ্য এক দোররক্ষী তোমাকে যেতে দেয় না। তুমি পাঁচশ সিরিঞ্জকে পাঁচশ সিরিঞ্জই বোঝো, পাঁচশকে পঁচিশ বোঝো না, পঁচিশ আর পাঁচশর প্যাঁচটি বুঝতে পারো না বলে তোমাকে দলে নেওয়া হয় না। তুমি দলছুট হয়ে একা বসে থাকো। একা একা তুমি কাজ খোঁজো। তোমার কাজের জন্য তুমি দেখ কিছু নেই। তোমার জন্য আলাদা কোনও ঘর নেই, তোমার কোনও আলাদা টেবিল চেয়ার নেই, তোমার কোনও রোগী নেই যে দেখবে। আপিসের কেরানিরা বসে থাকেন সামনে কাগজ, কলম আর নানা রঙের নথিপত্র নিয়ে। কি আছে এসব নথিপত্রে, কী করে এই আপিসটি চলছে, তা বুঝতে চেয়ে তুমি বোকা বনে যাও। বোকা বনে যাও, কারণ এই আপিসের নাড়িনক্ষত্র জানার অধিকার তোমাকে দেওয়া হয় না। তোমাকে শুধু বসে থাকতে বলা হয় এবং খামোকাই বসে থাকতে বলা হয়। তোমার নিজেকে মনে হতে থাকে তুমি একটি বাড়তি মানুষ। আসলেই তুমি বাড়তে মানুষ, আপিসের কর্তা হচ্ছেন ফর্সা লম্বা ধোপ দুরস্ত মুজিবর রহমান, পরিবার পরিকল্পনা অফিসার। তিনি ডাক্তারির ড ও জানেন না, কারণ তিনি ডাক্তার নন। মুজিবর রহমানের পছন্দমত এই আপিস চলবে, তুমি শুধু শোভা বর্ধনের জন্য। তুমি ছাড়াও আরও একজন ডাক্তার আছেন পরিবার পরিকল্পনায়, মোটাসোটা গোলগাল সাইদুল ইসলাম। সাইদুল ইসলামের সঙ্গে মুজিবর রহমানের বেশ ভাব। তাঁদের ফিসফিস খিলখিল তোমার নজরে পড়ে। সাইদুল ইসলাম এই আপিসে ঠিক শোভা বর্ধনের জন্য নন। তিনি পরিবার পরিকল্পনার ডিজি অর্থাৎ ডিরেক্টর জেনারেলের আপিসের ডাক্তার, এখানে মাঝে মধ্যে ঢুঁ দেন। মোটর সাইকেলে চড়ে তিনি এদিক ওদিক দৌড়োন, খোঁজ নেন ওষুধপত্রের, সই করেন কাগজে। পরিবার পরিকল্পনার আপিসটি কালিবাড়ি রোডের ওপর। বড় একটি টিনের ঘর, অনেকগুলো সিঁড়ি নেমে গেছে নিচু উঠোনটিতে, উঠোনের তিন কোণে বড় ঘরটির তুলনায় ছোট তিনটি টিনের ঘর। তিনটি ছোট ঘরের একটি খালি, একটি ওষুধপত্র রাখার ঘর, আরেকটি ঘর আয়েশা খাতুনের বসার জন্য। আয়শা খাতুনের কাজ হল যারাই জন্মনিয়ন্ত্রণের বড়ি বা কনডম নিতে আসে, দেওয়া। কয়েল পরতে আসে মেয়েরা, পর্দার আড়ালে নিয়ে পরিয়ে দেন, খুলতে আসে, খুলে দেন। আয়েশা খাতুন তোমার মার সঙ্গে এক ইশকুলে পড়তেন। এটি জেনে তুমি দুজনকে মেলাবে, একজন মাটির চুলোয় খড়ি ঠেলছেন, ফুঁকনি ফুঁকছেন, আরেকজন সেজে গুজে আপিসে আসছেন, এই আরেকজনই হয়ত পেছনের বেঞ্চের মেয়ে, শিক্ষক গোবর ইংরেজি কি জিজ্ঞেস করলে মাথা নিচু করে বসে থেকেছেন, ওদিক থেকে ভাল ছাত্রী ঈদুল ওয়ারা ঝটপট উত্তর দিয়েছেন কাউ ডাং, সেই ঈদুল ওয়ারা এখন কাউ ডাং দিয়ে বড়ি বানিয়ে রাখেন চুলোয় আগুন ধরাতে। চৌচালা টিনের ঘরটিতে শক্ত কাগজের দেয়াল দিয়ে দুটো ঘর তৈরি করা হয়েছে, ছোটটিতে বসেন মুজিবর রহমান, বড়টিতে চারজন, চারজনের একজন আম্বিয়া বেগম। কড়া লিপস্টিক মেখে, গালে গোলাপি পাউডার লাগিয়ে নিপাট নিভাঁজ শাড়ি পরে তিনি আপিসে আসেন। তিনি হিসাব রক্ষক। হিসাব রক্ষককে নিয়ে মুজিবর রহমান প্রতিদিনই দুবার কী তিনবার ওষুধের গুদাম ঘরটিতে ঢোকেন ওষুধের হিসাব নিতে। ঘন্টা কেটে যায়, হিসাব নেওয়া শেষ হয় না। কী, ঘটনা কি? সাইদুল ইসলাম, যেহেতু তিনি ডাক্তার, নিজের প্রজাতি, তাঁকেই জিজ্ঞেস কর। তিনি হো হো করে হেসে উঠে বলেন, ঘটনা কী, তা অনুমান করে নেন যদি ক্ষমতা থাকে। এই তোমার দোষ, কল্পনা শক্তি তোমার নেহাতই কম। তুমি খুব বেশি অনুমান করতে পারো না। মুজিবর রহমান যতক্ষণ থাকেন আপিসে, হিসাব নেওয়ার বাইরে তিনি যা করেন তা হল, সহকারীদের ধমকানো আর আম্বিয়াকে ঘরে ডেকে নরম সূরে কথা বলা। সাইদুল ইসলাম আসছেন, যাচ্ছেন। সাইদুল ইসলাম আর মুজিবর রহমান যখন ইচ্ছে আপিসে আসেন, যখন ইচ্ছে চলে যান। সহকারিরাই কেবল বসে থাকেন সকাল দশটা থেকে পাঁচটা। কাজ থাকুক না থাকুক তাঁদের বসে থাকতেই হবে। আম্বিয়া অবশ্য সহকারিদের মধ্যে সুযোগ বেশি পান। আম্বিয়ার ওপর কর্তার সুনজর আছে বলে। আম্বিয়া ইচ্ছে করলে পাঁচটার বেশ আগেই বাড়ি চলে যেতে পারেন। তোমার কাজটি দীর্ঘদিন পর যা আমি আবিস্কার কর, তা হল আয়শা খাতুনের যদি কখনও কোনও কয়েল পরাতে অসুবিধে হয় বা জন্মনিরোধক বড়ি খেয়ে কোনও রোগীর যদি সমস্যা হয় যার তিনি সমাধান জানেন না, তার সমাধান দেওয়া। আয়শা খাতুন অভিজ্ঞ মানুষ, দীর্ঘদিন পরিবার পরিকল্পনায় চাকরি করে তিনি জানেন কি করে সমস্যা সারাতে হয়। আসলে এ ব্যপারে তুমি যত জানো, তার চেয়ে তিনি বেশিই জানেন। যাই হোক, তুমি হচ্ছ আয়শা খাতুনের বস। বস এ তুমি বিশ্বাসী নও। তোমার সম্পর্ক জমে ওঠে কর্মীদের সঙ্গে। গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে আছে কয়েকশ কর্মী। এরা আপিসে আসে প্রায়ই। সভায় ডাক পড়ে অথবা টাকা পয়সা বড়ি কনডম নেওয়ার থাকে শহরের আপিস থেকে। গ্রামে এদের কাজ পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে ঘরে ঘরে গিয়ে মানুষকে বলা, বিনে পয়সায় বড়ি কনডম বিলি করা, বন্ধাত্বকরণের জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা। এই কর্মীদের কেউ কেউ ইশকুল পাশ করেছে, কেউ আবার কলেজও। কর্মীদের মধ্যেও ধাপ আছে। কেউ উঁচু পদে, কেউ নিচু পদে। বেশির ভাগ কর্মীই মহিলা, হাতে গোণা অল্প কজন শুধু পুরুষ। পুরুষ, তুমি লক্ষ করেছো, নিচু পদে চাকরি করলেও দাপট দেখানোয় বেশ পারদর্শি। তুমি দেখেছো মুজিবর রহমানের দাপট। অচিরে তাঁর সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি হয় তোমার। যখন উঠোনের খালি পড়ে থাকা ঘরটিতে রাস্তার এক উদ্বাস্তু দম্পত্তি কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে মাথা গোঁজে। মুজিবর রহমান ঝেঁটিয়ে বিদেয় করতে চান ওদের। তুমি সামনে দাঁড়িয়ে বল, ‘ওরা এখানে থাকলে ক্ষতি তো কিছু নেই! এই ঘর তো ব্যবহার হচ্ছে না, থাকুক ওরা!’ মুজিবর রহমান কঠিন কণ্ঠে বলেন, ‘না ওরা থাকবে না, ওরা যাবে।’

‘ওরা যাবে কোথায়? যাবার তো ওদের কোনও জায়গা নেই। কী ক্ষতি যদি থাকে!’ ‘অনেক ক্ষতি, অনেক ক্ষতি।’

কী ক্ষতি, তা মুজিবর রহমান তোমাকে বুঝিয়ে বলেন না। এই বচসায় তুমি হেরে যাও। তোমার চেয়ে মুজিবর রহমানের দাপট বেশি। তিনি পুরুষ। মুজিবর রহমান আর সাইদুল ইসলাম পুরুষ এবং অফিসার হওয়ার দাপটে যখন সন্ত্রস্ত করে রাখে আপিসের সহকারিদের, কর্মীদের, তুমি অফিসার হয়েও মিশে থাকো কেরানি আর কর্মীদের সঙ্গে। তোমাকে অফিসার বলে মনে হয় না, তোমাকে মনে হয় তুমি ওইসব অল্প বেতন পাওয়া মানুষদের একজন। ওদের পাশের বাড়ির মেয়ে তুমি অথবা ওদের খালাতো বোন নয় মামাতো বোন। কর্মীরা তাদের জীবনের খুঁটিনাটি অকপটে বলতে থাকে তোমার কাছে। তুমি শুনতে থাকো। যেহেতু তুমি আপিসের সকলের চাইতে বয়সে ছোট, তোমাকে দেখলেই তোমার দ্বিগুন ত্রিগুণ বয়সের কর্মীদের চকিতে দাঁড়িয়ে স্লামালেকুম ম্যাডাম বললে তুমি অস্বস্তি বোধ কর। যেন এটি না করে কেউ, তুমি অনুরোধ কর। তোমার মায়ের বয়সী আয়শা খাতুনও তুমি ঘরে ঢুকলে দাঁড়িয়ে তোমাকে স্লামালেকুম ম্যাডাম বলতেন, তিনি সোজাসুজি বলে দিয়েছো এই কাজটি করলে তুমি আর ঘরে ঢুকবেই না। তুমি স্বস্তি বোধ কর সহজ মেলামেশায়, কথায়, কৌতুকে। তুমি যত প্রিয় ওঠো নিচুতলায়, তত তুমি অপ্রিয় হও উঁচুতলায়। দেখা যায়, তুমি অফিসার হয়েও অফিসার নও। তুমি, আপিসের পিয়নটি তার মেয়েকে ইশকুলে ভর্তি করাবে কিন্তু টাকা নেই, টাকা দিচ্ছ। কারও টাকা ধার লাগবে, দিচ্ছ এবং ইচ্ছে করেই ভুলে যাচ্ছে! টাকা ফেরত নেওয়ার কথা। কারও চিকিৎসা হচ্ছে না, চিকিৎসার ব্যবস্থা করছ। আপিসে যেহেতু কোনও কাজ নেই, তুমি কাজ খুঁজতে খুঁজতে একটি কাজ নিজে ইচ্ছে করেই নাও। কাজটি মূলত সাইদুল ইসলামের, তিনি মাঝে মধ্যে পরিবার পরিকল্পনার কর্মীদের নিয়ে গ্রামে গঞ্জে যান স্টেরিলাইজেশন ক্যাম্প করতে। গ্রামের কোনও ইশকুল ঘরে কর্মীদের মাধ্যমে যোগাড় করা মানুষদের লাইগেশন আর ভ্যাসেকটমি করেন তিনি। তুমিও এখন নৌকোয়, রিক্সায়, গরুর গাড়িতে, হেঁটে যেতে থাকো সেসব ক্যাম্পে। লাইগেশন করতে থাকো, ভ্যাসেকটমিও কদাচিৎ কর। ভ্যাসেকটমি যাদের কর, তারা আশি নব্বই বছরের দরিদ্র বুড়ো, রাস্তায় যায় যায় হৃদপিণ্ড নিয়ে হয়ত চিৎ হয়ে পড়ে ছিল, কর্মীরা কাঁধে করে এনে ক্যাম্পে ফেলেছে। পুরুষ সে যে বয়সেরই হোক না কেন, ধন হারাতে চায় না। ক্যাম্পে বিভিন্ন বয়সের মেয়েদেরই ভিড়। তুমি জানতে পারো, যে, যে মেয়েদের ছটি সাতটি করে সন্তান এবং শরীর কাহিল হচ্ছে ঘন ঘন সন্তানজন্মদানে, তারা সকলে বন্ধ্যাকরণে রাজি হলেও ক্যাম্পে আসার অনুমতি পাচ্ছে না। না পাওয়ার কারণ তাদের স্বামী। স্বামীরা মনে করছে আল্লাহ তায়ালা সন্তান দিতে ইচ্ছে করছেন তাই দিচ্ছেন, আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু করা অন্যায়। তুমি জানতে পারো, যে, লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তোলা তো দূরের কথা, সন্তানের মুখে দুবেলা ভাত দেবার যাদের সামর্থ নেই তারাও বছর বছর সন্তান জন্ম দিচ্ছে কিন্তু আল্লাহ তায়ালার ভয়ে বন্ধ্যাকরণের দিকে পা বাড়াচ্ছে না। কর্মীদের বলে দিচ্ছে, আল্লাহ সন্তান দিতাছে, আল্লাহই খাওয়াবো। এও জানতে পারো তুমি, যে, পাঁচটি বা ছটি বা সাতটি সন্তান জন্ম দেবার পরও মেয়েরা গর্ভবতী হচ্ছে, কারণ সেসব মেয়েদের স্বামীরা পুত্রসন্তানের অপেক্ষা করছেন। আরেকটি জিনিস তুমি লক্ষ্য কর, যে, মেয়েরা যারা য়েচ্ছ!য় লাইগেশন করতে আসে, তারা মূলত আসে একটি শাড়ি আর নগদ একশ কুড়ি টাকা পাওয়ার জন্য। সরকার থেকে লাইগেশনের উপহার এই ই দেওয়া হয় কি না। তুমি আবিস্কার করতে থাকো, যে, যদিও যার অন্তত দুটি সন্তান নেই এবং ছোট সন্তানের বয়স অন্তত পাঁচ বছর নয়, তার লাইগেশন করা নিষেধ কিন্তু চরম দারিদ্র অনেক মেয়েদের মিথ্যে বলিয়ে নিয়ে আসে ক্যাম্পে, সে কেবল ওই সরকারি উপহারের জন্য। তুমি এও আবিস্কার কর যে ওই মাত্র একশ কুড়ি টাকা থেকেও ভাগ বসায় কিছু পরিবার পরিকল্পনার দালাল। তুমি আবিস্কার করতে থাকো যে যারা নিজেদের বয়স তিরিশ বা পঁয়ত্রিশ বলছে এবং নিজেদের দু সন্তানের মা বলছে, তাদের অনেকের বয়স ষোলো কী সতেরো এবং তারা নিঃসন্তান। একটি সস্তা সুতির শাড়ি আর একশ কুড়ি টাকার জন্য তারা সারাজীবনের জন্য বন্ধ্যা হতে চাইছে। তুমি আবিস্কার কর তোমার দেশের দারিদ্র। তুমি শিহরিত হও। তুমি কাঁদো।

০২. খুঁটিনাটি

যে মেয়েটির সঙ্গে কলেজের শেষ দিকে আমার বন্ধুত্ব জমে উঠেছিল সে শিপ্রা, শিপ্রা চৌধুরি। শিপ্রার দুটি জিনিস আছে, যে জিনিসটি আমাকে আকর্ষণ করে তা তার রসবোধ আর যে জিনিসটি বিকর্ষণ করে তা হল যে কোনও কিছু নিয়ে তার উদ্বিগ্নতা। দেখছে ক্লাসের একটি মেয়ে লিভারের অসুখগুলো পড়ছে শিপ্রা সঙ্গে সঙ্গেই উদ্বিগ্ন, কেন মেয়েটি লিভারের অসুখ পড়ছে, নিশ্চয়ই এ নিয়ে পরীক্ষায় প্রশ্ন থাকবে! তক্ষুনি সে রাত জেগে লিভারের অসুখ পড়া শুরু করে দিল। কেউ একজন বলল, হোস্টেলে থেকে লেখাপড়া না করলে মেডিকেলের লেখাপড়া ঠিক হয় না। যেই না বলা, যদিও বাড়িতে বসে শিপ্রার লেখাপড়া চমৎকার হচ্ছিল, ব্যাগে কাপড় চোপড় ভরে সে হোস্টেলে রওনা হল। শিপ্রার পড়ার সঙ্গী ছিল একটি ছেলে। ভাল ছাত্র হিসেবে ছেলের নাম ছিল। এরপর আরও ভাল ছাত্র হিসেবে যখন আরও কজনের নাম হল, তখন শিপ্রা সেই আরও ভালর দিকে নজর দিতে শুরু করল, মুখ চোখ ওর বিষাদাচ্ছত। কেন সে সেই আরও ভালদের পাচ্ছে না সঙ্গী হিসেবে! শিপ্রার স্বস্তি নেই সহজে। শিপ্রার বাড়ি শহরে। খাগডহর পার হয়ে জেলখানা, জেলখানার কাছে পুরোনো বোম্বাই কলোনি, সেখানে তার মা আর সে থাকে। বাবা অনেক আগেই শিপ্রার মাকে ছেড়ে চলে গেছে। শিপ্রার মা চাকরি করেন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে। চাপাই নবাবগঞ্জের মানুষ তিনি, বদলির চাকরিতে ঘুরতে ঘুরতে এই ময়মনসিংহে এসে থিতু হয়েছেন। শিপ্রার মাকে দেখলে অগাধ শ্রদ্ধা জাগে। এমন স্বনির্ভর, এমন আত্মপ্রত্যয়ী মা খুব একটা দেখা হয়নি আমার। শিপ্রা এই শহর থেকেই বিদ্যাময়ী পাশ করে আনন্দমোহন পাশ করে মেডিকেলে ঢোকে। এতবছর এ শহরে থেকেও শিপ্রা কথা বলে রাজশাহীর ভাষায়। ময়মনসিংহের ভাষার তুলনায় পরিচ্ছত, সুন্দর। আইবাম, খাইবাম, যাইবাম চন্দনার মত রপ্ত করা শিপ্রার পক্ষে সম্ভব হয় না, এখনও সে আসব খাব যাবতে রয়ে গেছে। তা থাক, শিপ্রা যেমন আছে, তেমন থাকলেই দেখতে ভাল লাগে। শিপ্রা লম্বায় আমার চেয়ে দুইঞ্চি বেশি, মেদ মাংসে আমার চেয়ে কেবল দুইঞ্চি নয়, অনেক ইঞ্চিই বেশি। ক্লাসের সবচেয়ে লম্বা মেয়ে বলে আমার পরিচয়খানি শিপ্রার সামনে এসে খুব ম্লান না হলেও খানিকটা তো হয়ই। এই ম্লানতা আমাকে, আমি লক্ষ্য করেছি, ছুঁতে পারে না।

মাঝে মধ্যে ক্যাম্পে যাওয়া ছাড়া পরিবার পরিকল্পনা আপিসের চাকরিটি যেহেতু আমার বসে থাকার, তাই শিপ্রার সঙ্গে আমার দেখা হতে থাকে ঘন ঘন, আড্ডা হতে থাকে দীর্ঘ দীর্ঘ। আমি আর শিপ্রা ছাড়া আমাদের ক্লাসের আর কোনও ছেলে বা মেয়ে এই শহরে চাকরি করছে না, শিপ্রা বাউন্ডারি রোডে পঙ্গু সেবালয়ে বসে। তারও কাজ নেই। শহরে বড় একটি হাসপাতাল থাকলে এসব ছোট খাটো জায়গায় বেশি কেউ আসে না। মেডিকেল কলেজের আমরাই শেষ ডাক্তার যারা পাশ করার পরই সরকারি চাকরি পেয়েছি। আমাদের পরের বছর থেকে যারা ডাক্তার হয়ে বেরোচ্ছে, তাদের জন্য আপনাতেই কোনও চাকরি হয়নি। তারা প্রাইভেট ক্লিনিকগুলোয় ঘুরছে চাকরি পেতে, সরকারি চাকরি পেতে হলে তাদের বিসিএস পরীক্ষায় পাশ করতে হবে। এই উদ্ভট ১৩ পরীক্ষাটি পাশ করা আর সবার সরকারি চাকরি পাওয়ার জন্য বাধ্যতামূলক হলেও ডাক্তারদের জন্য ছিল না। নিয়ম চালু হয়েছে নতুন। খবর পাই যে আমরা যারা সরকারি চাকরি করছি, তাদেরও নাকি পরীক্ষাটি পাশ করতে হবে। কি কারণ? আমাদের তো চাকরি পাওয়ার কিছু নেই, আমরা তো সেই কবেই পেয়ে বসে আছি। কিন্তু সরকারি নতুন নিয়ম হল, পেয়েছি বটে চাকরি তবে পরীক্ষাটি পাশ করতে হবে চাকরিটি স্থায়ী করার জন্য। সরকারি চাকরি আবার অস্থায়ী হয়, এমন কথা শুনিনি কোনওদিন। এতকাল জানতাম সরকারি চাকরি মানেই স্থায়ী চাকরি। খবরটি শুনে শিপ্রা উদ্বিগ্ন। মোটা একটি বিসিএস গাইড কিনে সে মুখস্ত করতে শুরু করে দিল। আমারও একটি গাইড জোটে বটে কিন্তু পাতা ওল্টানো হয় না। পঞ্চম শ্রেণীর বালিকাদের মত গরুর রচনা লেখা আর ভাব সম্প্রসারণ করার কোনও ইচ্ছে হয় না আমার। বিসিএস ব্যপারটি বাংলা ইংরেজি অংক ইতিহাস ভুগোল থেকে শুরু করে গার্হস্থ বিজ্ঞান সাধারণ জ্ঞান সবকিছুর খিচুড়ি। আমি ডাক্তারি করব, ডাক্তারি ভাল জানলেই তো হল, আমার ওই খিচুড়ি জানতে হবে কেন! সরকার আর ডাক্তারদের চাকরি দিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারছে না, তাই চাকরি যেন কম দেওয়া যায় তাই এই ব্যবস্থা। বিসিএস যারা পাশ করবে, তাদের জন্যও চাকরির ব্যবস্থা না করতে পারলে মনে হয় চারশ মিটার দৌড়ের একটি আয়োজন করবে সরকার, যে জিতবে তাকেই দেওয়া হবে সরকারি চাকরি। ভাব দেখে মনে হয় যে ডাক্তারে ভরে গেছে দেশ, কোথাও জায়গা নেই আর ডাক্তার বসানোর। বলা হচ্ছে সরকারের তহবিলে অত টাকা নেই যে চাকরি দেবে। ডাক্তারদের চাকরি দিতে পারছে না সরকার, অথচ দেশে কয়েক হাজার মানুষের জন্য মাত্র একজন ডাক্তার।

শিপ্রা আর আমি ঢাকায় গিয়ে বিসিএস নামক পরীক্ষাটি দিয়ে আসি। গরুর রচনা না লিখলেও ছাগলের রচনা লিখতে হয়েছে। সরল অসরল সব রকম অংক কষে তরল করে, কাজী নজরুল ইসলাম কোন সালে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তা বানিয়ে দিয়ে, গোয়ালা ৫ সের দুধে ২ সের পানি মিশাইলে ২৮ সের দুধে কয় সের পানি মিশাইয়াছের উত্তরে তিন বালতি আর বৈকাল হৃদ কোথায় অবস্থিতর উত্তরে বগুড়া বসিয়ে লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে আমরা আমাদের চাকরি স্থায়ী করি। এই পরীক্ষা পাশে চাকরির কোনও হেরফের হয় না, যেমন ছিল তেমনই থাকে। যারা বিসিএস পরীক্ষায় ফেল করে বসে আছে, তাদের চাকরিতেও কোনও চিড় ধরে না।

শিপ্রার জীবনে এরপর দুটি ঘটনা ঘটে। একটি হল বোম্বাই কলোনি থেকে সে আর তার মা চলে যায় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কোয়ার্টারে। দ্বিতীয়টি হল শিপ্রা প্রেমে পড়ে। প্রেমের পড়ার ব্যপারটি শিপ্রার জীবনে খুব উল্লেখযোগ্য। কারণ জীবনে সে প্রথম প্রেমে পড়েছে। মানু নামের এক ডাক্তার ছেলের প্রেমে পড়েছে সে। মানু বিবাহিত। শিপ্রাও বিবাহিত। শিপ্রার স্বামী থাকে মস্কোয়। ডাক্তারি পাশ করার পর শিপ্রা যখন দেখল যে ক্লাসের মেয়েরা ফটাফট সব ডাক্তার ছেলেদের বিয়ে করছে তখন সে যথারীতি খুব উদ্বিগ্ন। সকলে যখন বিয়ে করছে তখন বিয়ে ব্যপারটি নিশ্চয়ই মন্দ কোনও ব্যপার নয়, তারও নিশ্চয়ই তবে বিয়ে করা উচিত। কিন্তু বিয়ে করার জন্য পাত্র কোথায় পাবে সে! আশে পাশের কোনও ডাক্তারকে তার পছন্দ হয় না, এর এই মন্দ তো ওর ওই মন্দ। কাউকে যদিই বা পছন্দ হয়, তার সম্পর্কে সে অন্যদের কাছে জানতে চায়, অন্যরা ঠোঁট উল্টো দুএকটি কথা বললেই শিপ্রা চুপসে যায়। এরপর আমাকেই একদিন কণ্ঠে বড় উৎকণ্ঠা নিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, কী করি বলো তো! বিয়ে করার কাউকে তো পাচ্ছি না। আমি বলেছিলাম, বিয়ে তোমার এক্ষুনি করতে হবে কেন! অনেকে আছে এখনও বিয়ে করেনি।

এ কথা শিপ্রাকে কদিন শান্ত রেখেছিল। এরপর শুনলো ক্লাসের কুৎসিত দেখতে কিছু মেয়েও বিয়ে করে ফেলেছে। এখন উপায় কি হবে! আমি কজন সুন্দরী মেয়ের উদাহরণ দিয়ে বললাম, ওরা তো এখনও করেনি। সুন্দরী মেয়েদের মধ্যে হালিদার কথা বিশেষ করে বললাম।

শিপ্রা বলল, হালিদার কথা বাদ দাও। হালিদা তো জীবনে বিয়ে করবে না সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এরপর শিপ্রা ভাবনা চিন্তা করে খুঁজে পেল তার এক খালাতো ভাই আছে বিয়ের বয়সী। যেই ভাবা সেই কাজ, খালাতো ভাইটি কোথায় আছে খবর নাও। খবর নিয়ে জানা গেল খালাতো ভাইটি মস্কোতে আছে, মস্কোতে সে দাঁতের ডাক্তারি পড়তে গিয়েছিল, ডাক্তার হয়ে বেরিয়েছে। শিপ্রা এবার বলতে শুরু করল, আচ্ছ! বল তো এই হুমায়ুনকে একটা চিঠি লিখলে কেমন হয়! বলব আমি তাকে বিয়ে করতে চাই।

আমি বললাম, তাকে সেই ছোটবেলায় দেখেছো, এখন কি মিলবে তোমার মনের সঙ্গে? দেখ ভেবে।

শিপ্রা ভাবতে বসল। হুমায়ুন মস্কোয় মানুষের ডাক্তার না হলেও মানুষের দাঁতের ডাক্তার হয়েছে, এ আর এমন কি খারাপ! সাধারণত মানুষের ডাক্তাররা গরুর ডাক্তার, দাঁতের ডাক্তার এসব হাবিজাবি ডাক্তারদের পাত্তা দেয় না। কিন্তু শিপ্রা এমন মরিয়া হয়ে উঠেছিল যে শেষ পর্যন্ত সে হুমায়ুনকে মস্কোতে একটি চিঠি পাঠিয়ে দেয়, ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কোনও কথা নয়, একেবারে সরাসরি, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। হুমায়ুন কোনও এক কালে উলুঝুলু চোখে তাকিয়েছিল তার দিকে, সেটিকে সম্বল করেই শিপ্রার এই আবেদন। হুমায়ুন রাজি হওয়ার পর শিপ্রা আর দেরি করেনি, সোজা উড়ে গেছে মস্কোয়, ওখানে বিয়ে করে মাস দুয়েক স্বামীর হোস্টেলে কাটিয়ে পেটে বাচ্চার ভ্রুণ নিয়ে দেশে ফিরেছে। শিপ্রার বাচ্চা হয় জোবায়েদ হোসেনের হাতে। বাচ্চাটি দেখে তিনি বলেছিলেন, হাতির পেট থেকে মুষিক বেরিয়েছে রে। মুষিকের নাম শিপ্রা রাখে আনন্দ। আনন্দ তার নানির যত্নে বড় হচ্ছে। শিপ্রা চাকরি করছে, মানুর সঙ্গে প্রতিদিনই তার দেখা হচ্ছে। মানুরও একটি ছেলে আছে, নাম হৃদয়। মানুর মত লোক ছেলের নাম হৃদয় রাখতে পারে, খানিকটা আশ্চর্যই হয়েছিলাম। মানুর মুখখানা সুন্দর হলেও, শরীরখানা মেদহীন হলেও, কথা বলতে গিয়ে ময়মনসিংহি আঞ্চলিকতার বাইরে একটি শব্দও উচ্চারণ করতে পারে না, শিপ্রা বলছে যেতে হবে, মানু বলছে যাইতে অইব। শিপ্রার সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ে উৎসাহ থাকলেও মানুর সামান্যতমও নেই। লম্বায় শিপ্রার চেয়ে দু ইঞ্চি খাটো খাঁটি ময়মনসিংহি গাট্টাগোট্টা কালচে মানু যখন ঝড়ের বেগে মোটরসাইকেলে শহর চষে বেড়ায়, দেখে যে কেউ বলবে ডাক্তার না হয়ে পাড়ার মাস্তান হলে তাকে মানাত বেশি। মানুর কোটরে আর কিছু নয়, পরিস্কার দুটো গরুর চোখ। এমন চোখ ছেলেদের মুখে ঠিক মানায় না। মানায় না বলেই মানুর ইস্পাতি শরীরটির কাঠিন্য চোখদুটোই আড়াল করে রাখে। শিপ্রা ভুলেই গেছে স্বামী বলে একটি বস্তু তার আছে, বস্তুটি একদিন মস্কো থেকে ফিরে আসবে দেশে, বস্তুটি তাকে আর তার ছেলে আনন্দকে নিয়ে একটি সংসার গড়ে তোলার স্বপ্ন নিয়ে ফিরবে। হুমায়ুনের স্বপ্ন নিয়ে শিপ্রা মোটেও উদ্বিগ্ন নয় বস্তু নিয়ে, উদ্বিগ্ন মানুকে নিয়ে। মানু তাকে সত্যি ভালবাসে তো! আমার কাছে জানতে চায় কী মনে হয় আমার, মানু তাকে ভালবাসে কি না। আমি কি করে বলব, মানুর মনে কি আছে। তখন একবার কেবল দেখেছি তাকে, শিপ্রা পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছে, মানু তাকে থামিয়ে উনারে চিনি ত! বলে আমার দিকে তেরচা চোখে সব জানি ভঙ্গিতে তাকিয়ে ডাক্তার রজব আলী ত আপনের বাবা বলে দৃষ্টিটি আমার মুখ থেকে সরিয়ে শিপ্রার মুখে মুহূর্তের জন্য ফেলে, তা থেকেও আবার সরিয়ে হাতের একটি কাগজে ফেলল। কাগজটি জরুরি কোনও কাগজ নয়, কিন্তু মানুর কাছে তখন খুবই জরুরি। শিপ্রার মুখে সেদিন মিষ্টি মিষ্টি হাসি আর মানুর মুখে বিন্দু বিন্দু ব্যস্ততার ঘাম। ঘাম মুছে ফেললেই হত, মানু মুছে ফেলেনি। আমি খুব নিশ্চিত হতে পারিনি মানুর আদৌ কোনও দুর্বলতা আছে কি না শিপ্রার জন্য। শিপ্রার এই মানু-প্রেম গড়িয়ে গড়িয়ে আপিসের অঙ্গন ছাড়িয়ে যায়। অবকাশের ধূলির ওপর শিপ্রার পদধূলির আস্তর জমে ওঠে। দীর্ঘক্ষণ মানুর লাল মোটর সাইকেলের দাঁড়িয়ে থাকায় অবকাশের মাঠের ঘাস জন্মের মত মাটির সঙ্গে মিশে যেতে থাকে। বৈঠকঘরে বসে তারা সময় কাটাতে থাকে কথা বলে, তর্ক করে, অভিমান করে, রাগ করে, হেসে, কেঁদে, ঠাট্টা করে, চিমটি কেটে, কালপরশুর জন্য প্ল্যান করে। একসময় আমার বৈঠকঘর তাদের জন্য মোটেও প্রয়োজন হল না। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক এলাকায় শিপ্রার বাড়ির মাঠেই মানুর মোটর সাইকেল থামতে থামতে ওখানের ঘাসগুলোকে চিড়ে চ্যাপ্টা করে, হলুদ করে, মেরে, মাটির তলায় ডুবিয়ে দিতে থাকে। মানুর সঙ্গে তখন আর খুনসুটি নয়, রীতিমত বিছানায় গড়াগড়ি যায় শিপ্রা। গভীর রাতে মানু বাড়ি ফিরে যায়। শিপ্রার মা পাশের ঘরে বসে শব্দ শোনেন সবকিছুর, মোটর সাইকেল আসার যাওয়ার, শিৎকারের চিৎকারের। কিন্তু মেয়ের জীবনে তিনি নাক গলাতে পছন্দ করেন না। মেয়ে তাকে বলে দিয়েছে, ওই হুমায়ুনের সঙ্গে শোয়া আর না শোয়া সমান কথা, ও লোক মোটেও তাকে তৃপ্ত করতে পারে না। শিপ্রা আমাকে নিখুঁত বর্ণনা করেছে বিছানায় হুমায়ুনের ভূমিকা — উঠল, কী করল সে নিজেই জানে, নেমে পড়ল। শিপ্রা তার শরীর খানা আর হুমায়ুনের জন্য খরচ করতে চায় না।

হুমায়ুন পাকাপাকিভাবে দেশে ফেরার পরও মানু গিয়েছে শিপ্রার বাড়িতে, স্বামীর সামনেই শিপ্রা মানুর সঙ্গে ঘন হয়ে বসেছে, ফিসফিস করেছে, ঢলে পড়েছে মানুর শরীরে হাসতে হাসতে। সে পারে না নিজের আবেগের আগুন কোনও কিছু দিয়ে চাপা রাখতে। দাউ দাউ করে যার তার সামনে লাল জিভ বেরিয়ে আসে। হুমায়ুনের সঙ্গে রাতে সে ভাই বোনের মত পাশাপাশি শুয়ে ঘুমোয়, শরীরে হুমায়ুনের হাত তো নয় হাতের ছায়া পড়ার আগেই শিপ্রা বলে ওঠে, বিরক্ত কোরো না তো!

হুমায়ুন রাজশাহীতে চলে গেল দাঁতের একটি ক্লিনিক তৈরি করতে। হুমায়ুনের কি হবে না হবে তার কিছুই না ভেবে শিপ্রা মানুর জন্য দিন দিন উন্মাদ হয়ে ওঠে। মানু শিপ্রাকে বলেছে যে তার বউকে সে তালাক দিয়ে শিপ্রাকে বিয়ে করবে। শিপ্রা বিশ্বাস করেছে সব। শিপ্রা জানে না যে মানুর সঙ্গে তার সাদামাটা ধার্মিক ডাক্তার বউ শিরিনএর খুব ভাল সম্পর্ক, আনু নামের এক ডাক্তারকে সে অনেকটা রক্ষিতা হিসেবে রেখেছে এবং শিপ্রাকে সে ব্যবহার করছে প্রেমিকা হিসেবে। মানু প্রতিদিন তিন রমণীকে ভোগ করে যাচ্ছে, এবং তিনজনকেই সে তিন রকম ভাবে ভালবাসার কথা শোনাচ্ছে। শিপ্রা জানে না যে মানু আসলে কাউকেই ভালবাসে না, ভালবাসে কেবল নিজেকে।

মানুর এই চরিত্রের কথা আমি জেনেছি ইয়াসমিনের কাছ থেকে। ইয়াসমিনের জেনেছে তার সহপাঠী বন্ধু মিলনের কাছ থেকে, মিলন মানুরই আপন ছোট ভাই। এর চেয়ে ভাল আর কী প্রমাণ থাকতে পারে।

শিপ্রাকে আমি বলেছি, ‘দেখ এত উন্মাদ হয়ো না, মানু শুধু তোমাকে ভোগ করতে চায়, তোমাকে সে ভালবাসে না।’

‘কিন্তু মানু তো আমাকে বলেছে যে সে আমাকে ভালবাসে।’

‘মিথ্যে বলেছে।’

শিপ্রা মিথ্যে বলে না, তাই সে ভেবেছে অন্যরাও বুঝি মিথ্যে বলে না।

‘তোমার সঙ্গে শুয়ে সে আনুর বাড়িতে আনুর সঙ্গে শুতে যায়, তারপর আনুর বাড়ি থেকে এসে শিরিনের সঙ্গে শোয়।’

‘মানু আমাকে বলেছে, এক আমার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক ছাড়া আর কারও সঙ্গে তার এই সম্পর্ক নেই।’

এরপর শিপ্রা উঠে পড়ে লাগে সত্যতা যাচাই করতে। মানু এদিকে কোরান শরীফ মাথায় নিয়ে কসম কেটে বলছে আনুর সঙ্গে তার কোনও সম্পর্কই নেই, আনুর ছায়া মাড়ায় না মানু, কথা বলা তো দূরের কথা। শিপ্রা কোরানে বিশ্বাস না করলেও মানু করে। কোরানে বিশ্বাস করা লোক কোরান নিয়ে মিথ্যে কথা বলতে পারে না, শিপ্রার ধারণা। কিন্তু একদিন শিপ্রা একটি অদ্ভুত কাজ করে। সে তার গায়ে একটি কালো বোরখা চাপিয়ে, বাসে করে মুক্তাগাছায় গিয়ে, মুক্তাগাছা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে, যেখানে মানু আর আনু দুজনেই চাকরি করে, ঢোকে। রোগীদের কাতারে দাঁড়িয়ে থাকে রোগীর মত। বোরখার আড়াল থেকে লক্ষ্য করে মানু আর আনুকে। মানু আর আনু দুজনে গল্প করছে, হাসছে । শুধু দেখাই তার উদ্দেশ্য ছিল না, দেখা দেওয়াও ছিল উদ্দেশ্য। হঠাৎ মানু আর আনুর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে শিপ্রা বোরখার মুখটি চকিতে খুলে ফেলে। মানু ভূত দেখার মত চমকে ওঠে। দুজনকে হাতে নাতে ধরার পরই শিপ্রার সঙ্গে মানুর সম্পর্ক শেষ হতে পারতো কিন্তু হয় না। মানু ক্ষমা টমা চেয়ে কেঁদে কেটে একাকার করে শিপ্রাকে আবার বশে আনে।

যে শিপ্রা হিসেব করে জীবন চলত, যে শিপ্রা যে কোনও কিছুতেই উদ্বিগ্ন হত, সেই শিপ্রা কী ভীষণ রকম পাল্টো গেছে! আমাদের বয়সী ডাক্তাররা এফসিপিএসএ ভর্তি হবার জন্য দিন রাত পড়াশোনা করছে জেনেও শিপ্রা কোনও আগ্রহ দেখায় না এফসিপিএসএর জন্য। তার নাওয়া খাওয়া সব গোল্লায় গেছে। শরীর শুকোচ্ছে। সুন্দর মুখটিতে কালো কালো দাগ পড়ছে। যে শিপ্রা প্রাণখুলে হাসতো, অন্যদের হাসাতো, যার রসবোধ ছিল অতুলনীয়, সেই শিপ্রা শুকনো মুখে বসে থাকে মরা গুঁড়ির মত, শূন্য চোখে তাকিয়ে থাকে রং ওঠা দেয়ালের দিকে। মানুর জন্য পাগলের মত কাঁদে সে। যার আত্মমর্যাদা বোধ ছিল অত্যন্ত প্রখর, সে ই কি না নিজেকে অপমানিত হতে দিচ্ছে একটা অসৎ অর্থলোভীর কাছে। মানু এর মধ্যেই নদীর পাড়ে একটি চেম্বার খুলে বসেছে, রিক্সাঅলা-দালালদের দিয়ে গুদারাঘাটে গ্রাম থেকে শহরে ডাক্তার দেখাতে আসা রোগী ধরে আনে। খামোকা রোগীর মল মুত্র রক্ত পরীক্ষা করার নাম করে রোগীর কাছ থেকে প্রচুর টাকা খসিয়ে নেয়। শিপ্রা দেখে সব, দেখেও তার চক্ষু বুজে থাকে। তার চলাফেরা নিয়ে কে কি বলল না বলল এ নিয়েও তার কোনও উদ্বেগ নেই। সে যে করেই হোক, যা কিছুর বিনিময়েই হোক, মানুকে চায়। মানু শিরিনকে আজ তালাক দেবে, কাল দেবে করে করে বছর চলে যাচ্ছে তালাক দিচ্ছে না। শিপ্রা কি বোঝে না এসব! বোঝে না যে মানু তাকে ধোঁকা দিচ্ছে! আসলে সে কোনওদিনই ওই গর্দভ বউটিকে তালাক দেবে না! শিপ্রার এই বোধবুদ্ধিহীন প্রেমটি দেখলে আমার বড় বিরক্তি ধরে।

একদিন শিপ্রা আমার বাড়ি এসে অনেকক্ষণ বসে থাকে। অনেকক্ষণ কাঁদে, একসময় দীর্ঘ শ্বাস ফেলে বলে, ‘জীবনে আমি অন্তত একবার অরগাজমের স্বাদ পেতে চাই।’ আমি তো অবাক, ‘বল কি! তুমি অরগাজম পাওনি আজও?’

শিপ্রা বলল সে পায়নি। হুমায়ুনের কাছ থেকে তো প্রশ্ন ওঠে না। মানু যেহেতু সঙ্গমে পটু, দীর্ঘক্ষণ, চাইলে দুঘন্টাও চালিয়ে যেতে পারে, মানুর পক্ষেই হয়ত সম্ভব তাকে অরগাজম দেওয়া।

শিপ্রার ওপর আমার রাগ হয় আবার মায়াও হয়।

অরগাজম নিয়ে এরপর আমি একটি জরিপ চালিয়ে দেখেছি বেশির ভাই মেয়েই জানে না জিনিসটি কী। শিপ্রা কোনওদিন এটি না পেলেও জানে অরগাজম বলে একটি ব্যপার আছে. তাই সে এটি পেতে চায়। যারা জানে না এটি কি জিনিস, তারা তো কোনওদিন এটি চায়ও না।

আমার জীবন কেবল শিপ্রার ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ নিয়ে কাটে না। নিজের ডাক্তারি বিদ্যেটি কাজে লাগানোর জন্য আমি যত রকম চেষ্টা করা যায়, করতে থাকি। নাম ডিগ্রি লিখে রোগী দেখার সময় উল্লেখ করে একটি সাইনবোর্ড লিখিয়ে অবকাশের কালো ফটকে টানিয়ে দিই। জমান প্রিন্টার্স থেকে ডাক্তার লেখা প্যাড করেও নিয়ে আসি। সবই হয়। রোগীও আসতে শুরু করে। কিন্তু পাড়ার রোগী, চেনা মুখ। যখনই ওরা ডাক্তারের ফি দিতে যায়, লজ্জায় আমার কান লাল হয়ে যায়। কান যেন লাল না হয়, কানের রং যেমন আছে, তেমন যেন থাকে তার জন্য চেষ্টা করেছি, তারপরও লাল হওয়া কমেনি। পাড়ার লোকের কাছ থেকে টাকা নিতে হাত ওঠে না, প্রেসক্রিপশান লিখে হাত টেবিলের তলায় গুটিয়ে রাখি। এরপর আরও একটি শখ হয় আমার। শখটি একটি ক্লিনিক করার। বেদনা নাশক ব্যবহার করে প্রসূতিদের সন্তান প্রসব করানোর জন্য অবকাশের সামনের ঘরটিকে ছোটখাটো একটি ক্লিনিক করার স্বপ্ন নিয়ে বাড়ির উঠোনে একটি পড়ে থাকা বড় একটি টিন ধুয়ে মুছে রং করিয়ে ডাক্তার তসলিমা নাসরিন, এম বি বি এস, বি এইচ এস(আপার), স্ত্রীরোগ ও প্রসূতিবিদ্যায় বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, এখানে বেদনা নাশক ব্যবহার করে বাচ্চা ডেলিভারি করা হয় ইত্যাদি লিখিয়ে আনি গোলপুকুর পাড়ে জয়ন্ত তালুকদারের দোকান শিল্পশ্রী থেকে। যেদিন সাইনবোর্ডটি অবকাশের সামনে টাঙালাম, সেদিনই বাবা এটি খুলে বারান্দায় এনে রেখে বললেন ক্লিনিক শুরু করতে গেলে লাইসেন্স লাগে, যেখানে সেখানে ক্লিনিক বসিয়ে দিলেই হয় না। ডাক্তারি করার জন্য আমার অতি-উৎসাহ দেখে বাবা নিজেই আমাকে একটি চাকরি দিলেন, চাকরি পেয়ে আমি মহাখুশি। তাঁর চেম্বারের বারান্দায় ছোট একটি ঘর বানিয়ে একটি প্যাথলজি ক্লিনিক দিয়েছেন, টেবিলে মাইক্রোসকোপ, তাকে লাল নীল শিশি সাজানো। বিকেলে সেখানে বসব। তিনি তার রোগীদের মলমুত্রকফথুতু পাঠাবেন আমার কাছে, আমি পরীক্ষা করে দেব। কুড়ি টাকা করে পাবো প্রতি পরীক্ষায়। এসময় বাবার সঙ্গে আমার বেশ সখ্য গড়ে ওঠে। রাতে বাড়ি ফিরে বাবা আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে দাবা খেলতে বসেন, অবশ্য আমাকে হারিয়ে দিতে তাঁর খুব বেশি সময় কখনও লাগে না। সে এক দেখার বিষয় হয় আমাদের দাবা খেলা। বাড়ির সকলে আমার পক্ষে, বাবার পক্ষে কেবল এক বাবাই। মা খুব চান আমি যেন বাবাকে হারিয়ে দিই। বাবা আমার ঘোড়া খেয়ে নিলেন তো মা অস্থির হয়ে বলতে থাকেন, ইস, ঘোড়াটা আগেই সরাইয়া ফেলতা, দেখ না তোমার বাবা কেমনে চিন্তা কইরা খেলে। তুমি চিন্তা ছাড়াই গুটি সরাও কেন? আমি হারলে আমি আর কত, আমার চেয়ে অনেক বেশি নিরানন্দে ভোগেন মা। বাবার প্যাথলজিতে গিয়ে মলমুত্র পরীক্ষায় একসময় ভাটা পড়ে যখন পপুলার ক্লিনিক থেকে কল আসা শুরু হয়। পুপুলার ক্লিনিকটি সি কে ঘোষ রোডে, দাদার বাচুপান কা দোস্ত জাহাঙ্গীর ক্লিনিকের মালিক। ওখানে ডাক্তারি ভাষার মেনস্ট্রুয়েশন রেগুলেশন, সংক্ষেপে এমআর, সাধারণের ভাষায় এবরশান করাতে আসে মেয়েরা, তাদের জন্যই আমার ডাকা। প্রতি এমআরে তিনশ টাকা দেওয়া হয় আমাকে। বাকি এক হাজার বা বারোশ টাকা ক্লিনিক নিয়ে নেয়। এম আর এ আমার হাত মোটেও পাকা ছিল না। এ বিষয়টি ডাক্তারি শাস্ত্রের তেমন কোনও জরুরি বিষয় নয়। একটি মোটা মত সিরিঞ্জে উল্টো চাপ দিয়ে জরায়ুর ভেতরের ভ্রূণ বের করে নিয়ে আসতে হয়। অপারেশন থিয়েটারে নার্সরাই রোগীকে টেবিলে শুইয়ে তৈরি করে রাখে, আমাকে শুধু গিয়ে হাতে গ্লবস পরে ব্যপারটি সারতে হয়। প্রথম প্রথম দুএকজন রোগীর জরায়ু পরিষ্কার হয়নি, ইনফেকশনে ভুগেছে, আবার ফেরত গেছে ভেতরের রয়ে যাওয়া জিনিস বের করতে। ওই দুএকটি দুর্ঘটনা দেখে আমি মরমে মরেছি। ধীরে ধীরে হাত পেকে যায় এমআরে। ছায়াবাণী সিনেমার কাছে সেবা নার্সিং হোমেও আমার ডাক পড়ে এমআর করার জন্য। বাড়তি টাকা উপার্জন হচ্ছে বেশ। বাবা ডাক্তারি ব্যপার নিয়ে আমার আগ্রহ উসকে দেন তবে ছোটখাটো চাকরি আর খুচরো কিছু এবরশান নিয়ে আমার পড়ে থাকা তিনি চান না, চান আমি পড়াশোনা করি। এফসিপিএস ডিগ্রি নিই। এফসিপিএস না পাশ করলে এমবিবিএস দিয়ে কাজের কাজ কিμছু হবে না। চিরকাল গাঁওগেরামের ডাক্তার হয়ে থাকতে হবে। এমবিবিএস আজকাল অলিতে গলিতে পাওয়া যায়। সত্যিকার ডাক্তারি করতে চাইলে এক্ষুনি যেন আদা জল খেয়ে যেন বই নিয়ে বসে পড়ি এফসিপিএসে ভর্তি হওয়ার জন্য। বই নিয়ে আমার বসা হয়, তবে ডাক্তারি বই নয়, কবিতার বই নিয়ে। বাবা প্রতিদিনই আমার ক্লাসের কোন কোন ছেলে মেয়ে পিজিতে পোস্ট গ্রাজুয়েশান করতে গেছে তার খবর নিয়ে আসেন আর আমার জন্য হা হুতাশ করেন। আমার শখের ডাক্তারি করার ইচ্ছেকে তিনি প্রথম প্রথম আসকারা দিলেও অথবা বাধা না দিলেও, বাধা না দেওয়াই আমাদের কাছে একরকম আসকারা, অপছন্দ করা শুরু করলেন। পপুলার ক্লিনিক আর সেবা নার্সিং থেকে যে তিনশ টাকা করে আয় করি, ও নিয়েও একদিন ভেঙচি কাটেন, হু, এফসিপিএস পাশ করলে একটা অপারেশন কইরাই তিন লাখ টাকা পাইতি। বাবা নিজের কথা বলেন, তিনি একটি গরিব কৃষকের ছেলে হয়ে কৃষক না হয়ে ডাক্তার হয়েছেন। তিনি এমবিবিএস ডাক্তার, তাঁর সন্তান কেন এমবিবিএসে পড়ে থাকবে! সে এফসিপিএস ডাক্তার হবে, বিদেশে গিয়ে এফআরসিএস এফআরসিপি ডিগ্রি নিয়ে আসবে। পড়াশোনার এমন সুযোগ আমি নষ্ট করছি খামোকা, এ তিনি মেনে নিতে পারেন না। যে সময় যাচ্ছে, সে সময় আর যে ফিরে আসবে না, যে সুযোগ আমি নষ্ট করছি, সে সুযোগ যে আমি আর পাবো না তা তিনি দিনে দশবার করে বলতে থাকেন।

বাবা যাই বলুন না কেন, এফসিপিএস এর জন্য পড়াশোনা আমার হয়ে ওঠে না। খুচরো ডাক্তারিতেই সময় কাটতে থাকে। কিন্তু এই ডাক্তারি নিয়েও দীর্ঘদিন মেতে থেকে একসময় দেখি আমি হাঁপিয়ে উঠছি, আমি অন্য কিছু একটা করতে চাই। সেই অন্য কিছুটা একদিন করে বসি। সকাল কবিতা পরিষদ নামে একটি সংগঠন করি। কবিতা পরিষদের কার্যালয় অবকাশের সামনের ঘরটি, যে ঘরটিতে একটি ক্লিনিক করার ইচ্ছে ছিল আমার।

০৩. জীবনগুলো

জীবন আমার দুটো শহরে ভাগ হয়ে যায়। ময়মনসিংহে বাড়ি, আত্মীয় স্বজন, চাকরি। ঢাকায় সাহিত্য, সংস্কৃতি, বন্ধুবান্ধব। ঢাকা আমাকে টানে খুব। হাতে টাকা হলেই বাসে নয়ত ট্রেনে চড়ি। ঢাকা যাওয়ার আরও একটি নতুন কারণ হল সুহৃদ। সুহৃদ এখন ঢাকায়। সুহদকে ঢাকা নিয়ে যাওয়া খুব সহজ ব্যপার ছিল না। ছোটদা এসে ওকে ধরে বেঁধে কাঁদিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে গেলেন একবার, ঢাকার ইশকুলে ভর্তি করাবেন বলে। মাও বলেছিলেন, তিনি আর কুলিয়ে উঠতে পারছেন না। এরপর মা নিজেই ঢাকায় গিয়ে ছোটদা আর গীতার হাতে পায়ে ধরে ঘরের ছেলেকে ঘরে নিয়ে এলেন, অবশ্য হাতে পায়ে ধরার দরকার ছিল না, গীতা এমনিতেই ছেলেকে বিদেয় করতে পারলে বাঁচে। ওর আচরণ দেখে গীতা আকাশ থেকে পড়ে। এ ছেলে তার নিজের, এ ছেলেকে সে গর্ভে ধারণ করেছে দীর্ঘ নমাস, তার গর্ভ থেকেই গড়িয়ে নেমেছে ছেলে, নাড়ির বন্ধন যদি থাকে কারও সঙ্গে, তা তার সঙ্গেই আছে, কিন্তু সে ডাকলে ছেলে কাছে আসবে, ঝাঁপিয়ে পড়বে তার কোলে, তা নয়ত দৌড়ে পালায়। চলে যায় ওর দাদুর কোলে নয়ত ফুপুদের কাছে। এত সাহস এই ছেলে পেল কোত্থেকে, গীতা বুঝে পায় না। রেগে গা আগুন করে বসে থাকে, গা থেকে ধোঁয়া বেরোয়। সেই ধোঁয়ার ভেতর থেকে গীতা চিৎকার করতে থাকে, ‘তোমার গুষ্ঠির মধ্যে পইড়া আমার ছেলে নষ্ট হইয়া গেছে। তাগর যদি এত ছেলে দরকার থাকে, তাইলে তারা বিয়াইয়া লউক একটা। গীতার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে ছোটদা বলতে থাকেন, গীতা ও গীতা, আমি তোমার ছেলেকে তোমার কাছে যেমনেই হোক আইন্যা দিতাছি।’ এরকম শপথে গীতার মন ভরে না, ছোটদা তার মন ভরানোর জন্য বলেন যে সব দোষ তাঁর, তাঁর দোষেই আজ গীতাকে কষ্ট পেতে হচ্ছে, তাঁর উচিত ছিল না ছেলেকে জন্মের পর অবকাশে পাঠানো, তাঁর দোষেই আজ গীতার নিজের ছেলে আজ গীতার কাছ ঘেঁসতে চায় না। তাঁকে আরও বলতে হয় যে তাঁর মা আর তাঁর দু বোনের কারণে সুহৃদ নষ্ট হয়ে গেছে, ওকে মানুষ করতে হলে এখন গীতা ছাড়া গতি নেই। গীতা শোনে। চিৎকার আপাতত থামিয়ে সে ওঠে, ঢকঢক করে এক গেলাস জল খেয়ে সে ছোটদাকে ঘর থেকে বের করে শব্দ করে শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করে টাকা পয়সা গয়নাগাটি আর শাড়িতে ঠাসা আলমারি খুলে ইস্ত্রি করা সুতির শাড়িগুলোর কিনার দিয়ে হাত ঢুকিয়ে সুহৃদের ছবির অ্যালবাম বের করে অবকাশে আমাাদের সঙ্গে তোলা ওর সব ছবি ছিঁড়ে টুকরো করে, আস্ত রাখে কেবল তার সঙ্গে সুহৃদের ছবিগুলো।

সুহৃদকে নিয়ে অবকাশে আমাদের আবেগ আর উচ্ছঅ!সের শেষ নেই। কদিন পর পরই ওর ছবি তোলা হয়, ইয়াসমিন তার এক বান্ধবীর ভাইয়ের খোঁজ পেয়েছে, যার স্টুডিওর দোকান আছে, সেই ভাইয়ের ক্যামেরা এনে প্রচুর ছবি তুলে যেদিন নিয়ে এল ছবিগুলো, হুমড়ি খেয়ে একেকজন দেখতে থাকি, গীতা সেদিনই ছোটদাকে নিয়ে আসে ময়মনসিংহ, ছবিগুলো আমাদের মত অত উৎসাহ নিয়ে দেখে না, না দেখলেও উৎসাহ নিয়েই বলে, ছবিগুলো সব যেন তাকে দিয়ে দেওয়া হয়। কারণ আমরা তো সুহৃদকে জলজ্যান্ত পাচ্ছি, সে যেহেতু পাচ্ছে না, ছবি দেখেই তার সাধ মেটাতে হবে। এ কথাটি ঠিক সে বলেও না, আমরাই অনুমান করে নিই। অনুমান করে সুহৃদের যত ছবি যেখানে ছিল, সবই তাকে উদার হস্তে দান করা হয়। এই দানে মার আহা আহা-ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বড়। সেই বিকেলেই ইয়াসমিনের বান্ধবী কৃষ্টি এলে ইয়াসমিন যখন সুহৃদের ছবিগুলো গীতার কাছে চায় কৃষ্টিকে দেখাবে বলে, গীতা মুখের ওপর বলে দেয়, না, ছবি এখন দেওয়া যাবে না, কেন যাবে না? যাবে না। কারণ কি? অসুবিধা আছে। কি অসুবিধা? আছে। কাউকেই ছবি দেখতে দেয়নি। ব্যাগে করে সে ঢাকা নিয়ে এসেছিল। তারপর এই তার ছিঁড়ে ফেলা। নিগেটিভগুলোও কেটে টুকরো করে রান্নাঘরের ময়লা ফেলার ঝুড়িতে ফেলে রাখল। এতে তার মন আপাতত শান্ত হয়, কিন্তু হাতগুলো নিশপিশ করতে থাকে, হাতগুলোর ইচ্ছে করে নখের আঁচড়ে আমাকে, ইয়াসমিনকে আর মাকে রক্তাক্ত করতে। কী দোষ আমাদের! নিশ্চয়ই আমাদেরই দোষ, আমরা অন্যের বাচ্চাকে নিজের বাচ্চা বানিয়ে নিয়েছে, এই দোষ আমাদের। আদরে আহলাদে মানুষ হওয়া সুহৃদ এমনিতেই কারও ডাকে পেছন ফেরে না, মা যে কত ডাকেন সুহৃদ যখন দৌড়ে ছাদে বা মাঠে চলে যেতে থাকে, ভয়ে যে কখন আবার কোথাও পড়ে গিয়ে ব্যথা পায়, সুহৃদ ফেরে না। বাতাসের আগে আগে ছোটে সে, যখন ছোটে। কিন্তু গীতার প্রশ্ন সে তার ছেলেকে ডাকলে ছেলে তো শুনতে বাধ্য, কিন্তু ছেলে কেন শোনে না তার ডাক? কেন দাঁড়াতে বললে দাঁড়ায় না, বসতে বললে বসে না! সুহৃদের অবাধ্য আচরণ দেখে গীতা ভীষণ ক্ষুব্ধ, বিরক্ত। পৃথিবীর আর কেউ ডাকলে সুহৃদ না ফিরুক, কিন্তু গীতা যখন ডাকে, তখন তো ওর জানা উচিত কে ওকে ডাকছে! ও কি জানে না গীতা কে! গীতা বিষম রোষে দাপায়, সুহৃদকে হাতের কাছে পেয়ে হ্যাঁচকা টেনে কাছে এনে চোখ রাঙিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে বলেছে, ‘আমি যে তোমার মা হই, তা জানো? আমি যে তোমার সবচেয়ে বেশি আপন, তা জানো? আমি ডাকলে সঙ্গে সঙ্গে আসো না কেন? কারণ কি? এরপর আমি একবার ডাক দিলেই সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছে আইসা দাড়াইবা, মনে থাকবে?’ সুহৃদ হতবাক দাঁড়িয়ে মনে থাকবের মাথা নেড়ে দৌড়ে গিয়ে মার আঁচলের তলে নিজেকে লুকিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। ওর কান্না দেখে বুক ফেটে যায় আমাদের। মা প্রতিদিনই ওকে বলেন, নিজের বাবা মাকে যেন ও ভালবাসে। তবে গীতাকে যখন মা রিমঝিম সুরে বলতে নিচ্ছিলেন, ‘আদর কইরা কইলেই তো ছেলে বুঝে..।’ গীতা বজ্রপাত ঘটায়, ‘আমার ছেলেরে আদর কইরা বলি কি মাইরা বলব, সেইটা আমি বুঝব।’ মা চুপ হয়ে যান। আমরাও চুপ হয়ে বসে থাকি। অনেকক্ষণ চুপ থেকে মা বলেন, ‘ছেলে এইখানে থাকে বইলা আমাদের চেনে, আমাদের কাছে আসে, আমাদের প্রতি টান তার। তুমি যখন নিয়া যাইবা ওরে, তখন তোমার প্রতিও টান হইব। তখন তো তোমার কাছ থেইকা ও আমাদের কাছেই আসতে চাইব না।’ গীতা দুদিনের জন্য অবকাশে বেড়াতে এসে সুহৃদকে বশংবদ ভৃত্য বানানোর জন্য চেষ্টা করতে থাকে। গীতার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সুহৃদ ছটফট করে। এরপর ছোটদা আর গীতা যখনই সুহৃদকে ঢাকা নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছে, ও ভয়ে কেঁপে আমাদের আঁকড়ে ধরে কানে কানে বলেছে, ‘আমাকে কোথাও লুকাইয়া রাখো, আমাকে যেন না নিয়া যাইতে পারে।’ আমরা ওকে লুকিয়ে না রাখলে ও নিজেই লুকোনোর জায়গা খুঁজে খুঁজে টিনের ঘরের খাটের নিচে কাগজের বাক্সের মধ্যে নিজেকে সারাদিন লুকিয়ে রেখেছে। গীতা লক্ষ্য করে অবকাশের মানুষগুলোই সুহৃদের আপন এবং ঘনিষ্ঠ, সুহৃদ তাদেরই ভালবাসে, গীতার জন্য ওর কোনও ভালবাসা নেই। গীতা ওর কাছে মূর্তিমান রণচণ্ডী বিভীষিকা ছাড়া, ভয়ংকর ত্রাস ছাড়া কিছু নয়। সুহৃদকে টেনে হিঁচড়ে আলাদা ঘরে ডেকে নিয়ে গত কয়েক যাত্রা গীতা বলে আসছে, ‘এই দুনিয়ার কেউ তোর আপন না, আমি ছাড়া।’ সুহৃদ ফ্যালফ্যাল করে গীতার দিকে তাকিয়ে দৌড়ে পালাতে চায়, গীতা সাঁড়াশির মত ধরে রাখে ওর ঘাড়। কেঁদে ওঠে সুহৃদ, কান্না দেখে গীতার ইচ্ছে হয় বেয়াদব ছেলেটিকে খুন করতে।

সুহৃদকে নিয়ে কম টানা হেঁচড়া হয়নি। মাঠে ও ব্যাডমিন্টন খেলছিল, ছোটদা ঢাকা থেকে এসে কাউকে কিছু না বলে ওকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যান মাঠ থেকে। সুহৃদের আমাকে বাঁচাও আমাকে বাঁচাও আর্তনাদে সারা পাড়া কাঁপছিল। এরপর কদিন পর ছোটদা এসে ওকে অবকাশে ফেরত দিয়ে যান। ধড়ে প্রাণ ফিরে পায় ছেলে। আমরা ওকে নতুন কুঁড়ি ইশকুলে ভর্তি করিয়ে দিই। ইশকুলে দিয়ে আসি, ইশকুল থেকে নিয়ে আসি। বাড়িতে মা ওকে এ বি সি ডি, ক খ গ ঘ শিখিয়ে, ছবি আঁকা শিখিয়ে, যুক্তাক্ষর শিখিয়ে, সুন্দর সুন্দর ছড়া শিখিয়ে ক্লাসের সবচেয়ে ভাল ছাত্র করে তুললেন। আমাদের আদর আর ভালবাসার দোলায় সুহৃদ দুলতে থাকে। এরপর ওকে যে করেই হোক ঢাকায় নিয়ে যাওয়ার জন্য যেদিন ছোটদা আবার আসেন, যে করেই হোক নিয়ে তিনি যাবেনই, জগত উল্টো গেলেও নেবেন, সেদিন ইয়াসমিন সুহৃদকে নিয়ে পালায়। ফিরে আসে সন্ধের আগে আগে। ছোটদা সারাদিন অপেক্ষা করে ঢাকা চলে গেছেন। সুহৃদকে নষ্ট বানানোর জন্য আমাদের একশ ভাগ দায়ি করে হুমকি দিয়ে গেছেন, ওকে যদি কালই ঢাকায় না পাঠানো হয়, তবে এ বাড়ির সঙ্গে তার আার কোনও সম্পর্ক থাকবে না।

অবকাশে বৈঠক বসে। বাবার সিদ্ধান্ত, সুহৃদকে তার বাপ মার কাছে এখন দিয়ে দেওয়াই উচিত, ঢাকায় ভাল ইশকুল আছে, ওখানে লেখাপড়া করার সুযোগ ভাল পাবে। এই সিদ্ধান্তটি আমাদের বুক ছিঁড়ে টুকরো করে দেয়, কিন্তু সুহৃদের আলোকিত আগামীর কথা ভেবে টুকরোগুলো শিথিল আঙুলে জড়ো করি। ছোটদা আর গীতার পক্ষে ওকে ঢাকায় নেওয়া সম্ভব নয়, হাত পা মুখ সব চেপে গাড়িতে বসালেও সে চলন্ত গাড়ির দরজা খুলে ঝাঁপ দিতে চায় রাস্তায়। সুতরাং সিদ্ধান্ত হয় সুহৃদকে আমি আর ইয়াসমিন ঢাকায় দিয়ে আসবো। ওর বাবা মার কাছে ওকে সমর্পণ করতে যাচ্ছি, এ কথা শুনলে ও যেহেতু কিছুতেই যেতে চাইবে না, ঢাকায় মেলা দেখতে যাবো, আজই ফিরে আসবো বিকেলে, এই মিথ্যে কথাটি বলে ওকে নিয়ে আমি আর ইয়াসমিন ভোরের ট্রেনে চড়ি। ঢাকায় কমলাপুর ইস্টিশনে নেমে একটি রিক্সা নিই। সুহৃদ চারদিকে তাকিয়ে মেলা খুঁজছে। রিক্সা যখন নয়াপল্টনের রাস্তায় এল, ও চিনে ফেলল রাস্তাা। হাত পা ছুঁড়ে চিৎকার শুরু করল, আমরা মেলায় যাবো বলেছি, কিন্তু মেলায় না গিয়ে কেন এ রাস্তায় এসেছি! যত বলি যে ছোটদার সঙ্গে একবার দেখা করেই মেলায় যাবো, তত ও গলা ছেড়ে কাঁদে, ও যাবেই না ছোটদার বাড়িতে। নয়াপল্টনে থেমে সুহৃদকে আইসক্রিম খাইয়ে, গলিতে হেঁটে হেঁটে অনেকটা সময় নিয়ে মিথ্যে গল্প শোনাতে হল যে আমাদের হাতে টাকা নেই মেলায় যাওয়ার, ছোটদার কাছ থেকে টাকা নিয়ে তবে মেলায় যেতে হবে, ময়মনসিংহে ফিরতে হবে। আমাদের আদরে পোষা ছেলে আমাদের কথা শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করে ছোটদার বাড়িতে ঢোকে। বাড়িতে ছোটদা ছিলেন না, গীতা ছিল। গীতাকে দেখে সুহৃদ সেঁটে রইল আমাদের গায়ে, সুহৃদের সেঁটে থাকা গীতার সয় না, গীতা ওর মা হওয়ার পরও তার দিকে ও এক পা বাড়াচ্ছে না, এত বড় দুঃসাহস ওর হয় কী করে! সুহৃদকে শক্ত হাতে টেনে নিয়ে গীতা ঘাড় ধাককা দিয়ে মেঝেয় ফেলে দিলে আমরা দৌড়ে গিয়ে ওকে যেই তুলেছি, কেড়ে নিয়ে ওর গালে এক চড় কষিয়ে দিল। ব্যাকুল হয়ে ও আমাদের দিকে দৌড়ে আসতে গেল, গীতা ওর সার্টের কলার খামচে ধরে পেছনে টেনে নিয়ে হুংকার দিয়ে উঠল, ‘ওইদিকে যাস ক্যা? এইদিকে আয়। আমার অর্ডার ছাড়া এহন থেইকা কিছু করলে খুন কইরা ফালাইয়াম।’

সুহৃদ থরথর করে কাঁপছে ভয়ে। আজ পর্যন্ত অবকাশে কেউ ওকে টোকা পর্যন্ত দেয়নি। চড় কাকে বলে সে জানতো না। ধাককা কাকে বলে জানতো না। এ ধরনের রুক্ষ ভাষা ওর প্রতি কাউকে ব্যবহার করতে কোনওদিন সে শোনেনি।

ভ্যাঁ করে কাঁদতে শুরু করলে গালে আবারও চড়। পিঠে কিল।

‘মুখ থেইকা একটাও যেন শব্দ বাইর না হয়।’ গীতার অর্ডার।

শব্দহীন আর্তনাদে সুহৃদের শরীর ফুলে ফুলে উঠছিল।

আমরা আড়ালে গিয়ে কাঁদছি। বলতে পারছি না কিছু। ক্ষীণ কণ্ঠে মুদু প্রতিবাদ করলেও গীতা তার শোধ নিচ্ছে সুহৃদকে মেরে। সুহৃদ এখন গীতার গণ্ডির ভেতর, গীতার যা ইচ্ছে, সে তাই করবে। সে যদি চায় তার ছেলেকে কুচি কুচি করে কাটতে, সে কাটবে। যে ছেলে রাজপুত্রের মত ছিল অবকাশে, যার যত্নে মা বাবা ইয়াসমিন আমি ব্যস্ত ছিলাম সারাক্ষণ, যাকে আদর আর ভালবাসার জলে ডুবিয়ে রেখেছি, যাকে মুখে তুলে দিনে আমরা ঘণ্টায় ঘণ্টায় মুরগির সুপ, ফলের রস, খাঁটি গরুর দুধ, দুধের শর, মাছের কোপ্তা, গাজরের হালুয়া, ডিমের পুডিং ইত্যাদি পুষ্টিকর আর সুস্বাদু খাবার খাইয়েছি, সেই ছেলেকে সারাদিন খেতে দেয়নি গীতা।

আমাদের আর সহ্য হয়নি দৃশ্য দেখতে। আমরা সারা পথ চোখের পানি ফেলতে ফেলতে ময়মনসিংহে ফিরেছি। পথে একটি প্রশ্নই আমার মনে জেগেছে, গীতা কি সত্যি সত্যিই চেয়েছিল সুহৃদ ফিরে যাক ঢাকায়! আমার মনে হতে থাকে গীতা চায়নি সুহৃদ যাক। ও দূরে থাকলেই গীতা সুখে ছিল। ছোটদাকে অপরাধবোধে ভুগিয়ে কেঁচো করে রাখার জন্য গীতার কাছে সুহৃদ ছিল একটি চমৎকার অস্ত্র।

গীতার দুর্ব্যবহারের পরও আমরা নয়াপল্টনে যাই সুহৃদকে দেখতে। সুহৃদ জীবন ফিরে পায় আমাদের দেখলে। কিন্তু আমাদের কাছে আসতে গেলেই গীতা ওকে ডেকে নিয়ে যায় অন্য ঘরে। ওকে অনুমতি দেওয়া হয় না আমাদের কারও কাছে আসার, আমাদের সঙ্গে বসে দুএকটি কথা বলার। ওকে বন্দি করে রাখা হয় অন্য ঘরটিতে, সেই ঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে ও দেখে আমাদের। গীতার অনুমতি নিয়ে ও যদি জল খেতে ওঠে বা পেচ্ছ!বখানায় যায়, তখন পলকের জন্য চোখাচোখি হয়, ওই চোখাচোখিতেই আমরা ভালবাসা বিনিময় করি। সুহৃদ ওঠে ওই পলকের দেখাটুকুর জন্যই। গীতার আচরণের প্রতিবাদ করব এমন সাহস আমাদেরও নেই। আমরাও মুখ বুজে থাকি বাঘে দৌড়োনো লুকোনো হরিণের মত।

গীতাকে নানা উপহারের উষ্ণতা দিয়ে গলিয়ে ওকে যদি সামান্য ক্ষণের জন্য দেখার অনুমতি পাই, আমাদের সামনে এসে ওর চোখ চিকচিক করে ওঠে খুশিতে। যে সুহৃদ প্রাণ খুলে হাসত, কাঁদত, যেমন ইচ্ছে তেমন চলতো, দৌড়োতো, কলকল করে কথা বলত —- সেই সুহৃদ এখন হাসতে পারে না, কাঁদতে পারে না, কথা মিনমিন করে বলে, প্রায় শব্দহীন স্বর, শঙ্কিত পদক্ষেপ, নিস্প্রভ, নিরুত্তেজ। একটি কথাই ও দ্রুত বলতে আসে, থাকো, যাইও না। হাতে যদি ট্রেনের টিকিট দেখে চলে যাবার, মুহূর্তে ওর চোখ জলে উপচে পড়ে, টিকিট কেড়ে নিতে চায়। ও বাড়িতে থাকব, ওর সঙ্গে দেখা হবে না, ও ঘরবন্দি থাকবে, তারপরও ওর স্বস্তি হয় যে আছি, বাড়ির কোনও না কোনও ঘরে আছি। সুহৃদের সারা মুখে ভয়, চোখদুটিতে ভয়। গীতার ভয়ে সে পাথর হয়ে থাকে। যে ছেলেটি বেলায় বেলায় খেতো, খেতে না চাইলেও গল্প বলে বলে নানা কৌশলে যাকে খাওয়ানো হত, সেই ছেলে ক্ষিধেয় মরে গেলেও কিছু খেতে পাওয়ার অনুমতি পায় না। টেবিলের ওপর খাবার পড়ে থাকলে আর যারই ছোঁবার অধিকার থাক, সুহৃদের নেই। রেফ্রিজারেটরেও হাত দেবার কোনও অধিকার ওর নেই। গীতা যখন ওকে খেতে দেবে, তখনই ও খেতে পাবে। সেই খাওয়া অতি অখাদ্য খাওয়া। পচা পুরোনো বাসি খাবার। নাদুস নুদুস ছেলে শুকিয়ে কাঁটা হয়ে গেছে। ছোটদা থাকলে বাড়ির সবাইকে ডেকে নিয়ে খেতে বসেন টেবিলে। তাঁকে দেখিয়ে সুহৃদের পাতে গীতাকে নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোনও মাংসের টুকরো দিতে হয়। বাইরের লোকের সামনেও গীতা দেখাতে চায় নিজের ছেলেকে সে ভালবাসে, কিন্তু কারও বুঝতে খুব বেশি দেরি হয় না তার সুচতুর চরিত্র। গীতা তার স্বার্থের জন্য নিজের হিংস্র রূপটি যথাসম্ভব ঢেকে রেখে আহ্লাদি গলায় কথা বলে যে কোনও কাউকে গলিয়ে মজিয়ে হাতের মুঠোয় নিয়ে নিতে পারে, এমনই সে পাকা। কিন্তু শেষ অবদি কারও সঙ্গেই তার বন্ধুত্ব টেকে না দীর্ঘ দিন। স্বার্থ ফুরিয়ে গেলে গীতা হাওয়া।

তারপরও আমরা যাই নয়াপল্টনে। না গিয়ে পারি না। সুহৃদকে একবার চোখের দেখা দেখতে যাই। মা সুহৃদের জন্য ডজন ডজন মুরগি নিয়ে, নানারকম ফলমূল নিয়ে যান ঢাকায়। মার হাত থেকে জিনিসপত্র নিয়ে গীতা গোপনে রেখে দেয়। সুহৃদকে জানতেও দেয় না মা তার জন্য অনেক খাবার এনেছেন। আমি আগে যেমন মাইনে পেলেই সুহৃদকে নিয়ে যেতাম দোকানে, সুহৃদ যত খেলনাই পছন্দ করত, কিনে দিতাম। এখনও হাতে টাকা এলেই সুহৃদের জন্য জামা কাপড় আর তার পছন্দের খেলনা কিনে ঢাকা নিয়ে যাই, গীতা আমার হাত থেকে সব নিয়ে আলমারিতে রেখে দেয়। সুহৃদকে জানানো হয় না, কিছু দেওয়াও হয় না। সব দেওয়া হয় পরমাকে। পরমাকে পরম আদরে মানুষ করছে গীতা। সুহৃদ অবকাশে যে আদর পেত, সেই আদর গীতা পরমাকে দিচ্ছে। পরমা তার বড় ভাইকে গাল দেবার ঘুসি দেবার লাথি দেবার সব রকম অধিকার রাখে, সুহৃদকে পিঠ পেতে কান পেতে সব বরণ করতে হয়। এক বাড়িতে দুই সহোদর ভাই বোন দু রকম ভাবে মানুষ হচ্ছে। যে সুহৃদ নিজে কখনও গোসল করেনি, মা তাকে কুসুম গরম জলে সাবান মেখে তাকে গোসল করিয়ে ঘরে এনে সারা গায়ে জলপাই তেল মেখে চুল আঁচড়ে দিতেন সিঁথি করে, সেই সুহৃদকে এখন একা গোসল করতে হয়, নিজে সে সাবান মাখতে পারে না, শ্যাম্পু করতে পারে না, গায়ে কোনওরকম জল ঢেলে চলে আসে। ২৫ পরমাকে নিজে হাতে গীতা গোসল করিয়ে আনে। পরমার জন্য ভাল জামা কাপড়, ভাল জুতো, ভাল খেলনা। সুহৃদর জন্য যা কিছু সব পুরোনো, সব মলিন। সুহৃদের জন্য একটি শক্ত তোশকের ছোট বিছানা। পরমার জন্য নরম গদির পালংক। পরমার গালে চুমু, সুহৃদের গালে চড়। পরমার গায়ে বেবী লোশন মেখে চুল আঁচড়ে দিতে দিতে গীতা বলছে, কি গো রাজকন্যা, তোমাকে একটু আঙুর দেই।

না।

প্লিজ একটু খাও।

না।

তুমি আমার মা, মা গো, একটু খাও।

পরমা মাথা নাড়ে, সে খেতে রাজি।

পরমা রাজি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, গীতা হাঁক দিল, এই সুহৃদ, পরমারে আঙুর আইন্যা দে।

সুহৃদ দৌড়ে তার মার আদেশ পালন করে।

সুহৃদ আবদার করে, আমিও একটু আঙুর খাই?

গীতা ধমকে ওঠে, না।

পরমা জুতো পরবে। গীতা হাঁক দেয়, সুহৃদ জুতা নিয়া আয়।

সুহৃদ জুতো নিয়ে এল। কিন্তু একটি ধুম শব্দের কিল উপহার পেল।

জুতা মুইছ্যা নিয়া আয়।

ধুলো মুছে নিয়ে এল সুহৃদ।

যা, পরমার পায়ে পরাইয়া দে জুতা।

সুহৃদ জুতো পরাতে পরাতে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বলে, ‘আমি কি ওর চাকর?’ গীতা ছুটে এসে নিজের পায়ের জুতো খুলে সেই জুতো দিয়ে সুহৃদের পিঠে সজোরে আঘাত করতে করতে চেঁচিয়ে বলতে থাকে, ‘হ তুই ওর চাকর। অন্যদিন তো পরাস জুতা, আইজকা মুখ দিয়া কথা বাইর হয় কেন? আইজকা তর সাহস বাড়ল কেমনে? কারে দেইখা সাহস বাড়ছে? মনে করছস কেউ তরে বাঁচাইতে পারবো আমার হাত থেইকা?’

আমার চোখের সামনে ঘটে এগুলো। আমার আর সয় না। বেরিয়ে যাই ঘর থেকে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে একা কাঁদি। আমরা নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারি না। কোনও মা কি পারে এরকম ব্যবহার করতে নিজের সন্তানের সঙ্গে? সৎ মায়ের নির্মমতার অনেক গল্প শুনেছি। সব গল্পই হার মানে গীতার কাছে। মা বলেন, ‘গু ফালায় নাই মুত ফালায় নাই, হাঁটা শিখায় নাই, কথা শিখায় নাই, ছয় বছর পরে একটা তৈরি ছেলে পাইছে, ছেলের জন্য কোনও টান নাই।’ তাই বা কেন হবে, ভাবি। হারিয়ে যাওয়া সন্তানকে পঁচিশ বছর পর ফিরে পেলেও তো মায়ের আদর মরে যায় না।

বাবাও যান সুহৃদকে দেখতে। বাবার কাছেও গীতা সুহৃদকে ভিড়তে দিতে চায় না। সুহৃদের প্রাণ ফেটে যায় কাছে বাবার কাছে যাবার জন্য। ধমকে কান মলে পিঠে কিল বসিয়ে সুহৃদকে স্থির করে রাখা হয় যেখানে গীতা চায় সে স্থির হোক। বাবা ফিরে আসেন অবকাশে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে। বলেন, ‘গীতা কি ভুইলা গেছে যে সুহৃদ তার পেটের ছেলে!’

সুহৃদের দুঃসহ অবস্থা দেখে প্রতিবারই আমরা এক বুক দুঃখ আর হতাশা নিয়ে ফিরি। এমনও হয় যে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছি দরজায়, গীতা দরজা খুলছে না। মা নিজে বাসে চড়ে গরমে ভুগতে ভুগতে ধুলোয় ধোঁয়ায় কালো হতে হতে বাসের গুঁতো ধাককা খেতে খেতে ময়মনসিংহ থেকে ঢাকায় গিয়ে ছোটদার বাড়ির বারান্দায় তিন চার ঘন্টা দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে এসেছেন। গীতা ঘরে ছিল, তবুও দরজা খোলেনি। সুহৃদ একদিন জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে মাকে দেখে গীতাকে ডেকেছে দরজা খোলার জন্য। গীতা ওঠেনি। নিজে সে চেয়ার টেনে এনে দাঁড়িয়ে দরজা খুলেছে নিজে। এটুকু সাহস করার জন্য সুহৃদের ওপর তাণ্ডব চলে কয়েকদিন। আমিও অনেকদিন বারান্দায় অপেক্ষা করে ফিরে এসেছি। যদি দরজা খোলে তবে বসতে বলে না, যদি নিজে বসিও, তবে খেতে ডাকে না, বাইরে থেকে খেয়ে আসি। শোবার জন্য বিছানা দেয় না। বৈঠক ঘরের সোফায় রাত কাটাই। এরকম যাওয়া কেবল সুহৃদের জন্য। অনেকবার ভেবেছি যাবো না, কিন্তু গেলে সুহৃদের যে ভাল লাগে, সুহৃদ যে জেনে সুখ পায় যে আমরা তাকে দেখতে গিয়েছি, সে কারণে যাই। সুহদকে আমার উপস্থিতির সুখ দেওয়ার জন্য গীতাকে নানা উপঢৌকনে ঢেকে যেন তাকে খুব ভালবাসি, তাকে (ছেলেমেয়েসহ) রেস্তোরাঁয় নিয়ে যাই, থিয়েটারে নিয়ে যাই, উৎসবে মেলায়, দোকান পাটে, যেখানে গেলে তার ভাল লাগবে যাই, যেন তার মত এত হৃদয়বতী জগতে নেই বলেই তাকে এমন খাতির করছি। আসলে যে সবই সুহৃদের জন্য করি সে কথা গীতাকে বলি না। সুহৃদ যেন আমার সান্নিধ্য পায়, আমার সঙ্গ সুহৃদকে তার শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশে খানিকটা প্রাণবায়ু দেয় সে কারণে যে করি, বলি না। গীতা বোঝে ঠিকই, আমিও বুঝি সে বোঝে। কিন্তু গীতা যা বোঝে, তা সে মনে মনেই রাখে, সুহৃদকে বুঝতে দিতে চায় না। অনেক দিন এমন হয়েছে যে টাকা ভর্তি ব্যাগটি সোফায় রেখে পেচ্ছ!বখানায় গেলাম, ফিরে এসে দেখি ব্যাগ পড়ে আছে, ভেতরে একটি টাকাও নেই। সোনার কানের দুল খুলে স্নান করতে গেলাম, ফিরে দেখি দুল নেই। গীতা যদি এসব নিয়ে নিজে খুশি থাকে, তবু সে খুশি হোক। তার মন খুশি থাকলে হয়ত সুহৃদকে কী করে কষ্ট দেওয়া যায় তার পরিকল্পনা আঁটা থেকে নিজেকে বিরত রাখবে। আমি হারানো জিনিসের জন্য কেবল মনে মনেই দুঃখ করি, অভিযোগ করি না। খাতির পরমাকেও করতে হয়, পরমাকে কোলে তুলে তার অসুন্দর মুখটিকেও আহা কী সুন্দর বলতে হয়, পরমাকে জিনিসপত্র দিলে গীতা খুশি হয় বলে দিতে হয়। গীতা খুশি হলে বসতে বলবে, গীতা বসতে বললে সুহৃদের সঙ্গে আমার দেখা হবে, দেখা না হলেও চোখাচোখি হবে, হয়ত সুহৃদ ফাঁক পেয়ে আমাকে একটু ছুঁয়ে যেতেও পারবে। এই স্পর্শটুকু সুহৃদের জন্য ভীষণ প্রয়োজন। গীতার মা ভাই বোন প্রায়ই যায় ছোটদার বাড়িতে। তাদেরও দেখেছি পরমাকে কোলে নিয়ে বসে থাকতে আর সুহৃদকে গালাগাল করতে। গীতাকে খুশি করা গীতার আত্মীয়দের অর্থনৈতিক দায়িত্ব। একবার সুহৃদ পড়ে গিয়ে হাত ভাঙল, গীতা কোনও ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায় না, আমিই সুহৃদকে নিয়ে যাই। ডাক্তার এক্সরে করে দেখলেন হাড় ভেঙেছে। হাত প্লাস্টার করে ব্যাণ্ডেজ করে গলায় ঝুলিয়ে দিলেন নব্বই ডিগ্রি কোণে, হাড় জোড়া লাগতে এক মাস লাগবে বলে দিলেন। সুহৃদ ডাক্তারখানা থেকে বাড়ি ফিরতেই গীতা টেনে সব প্লাস্টার আর ব্যাণ্ডেজ খুলে ফেলেছে। বলেছে, ‘হাতে কিছু হয় নাই। সব ওর শয়তানি।’

গীতার সব দুর্ব্যবহার সহ্য করি আর মনে মনে বলি আমাদের ওপর করুক তার যা ইচ্ছে তাই, তবু সুহৃদের ওপর যেন কোনও অত্যাচার না করে। সুহৃদ বোঝে সব। সুহৃদও গীতার নির্মমতা নিষ্ঠূরতা সহ্য করে, যেন আমাদের সঙ্গে কোনও দুর্ব্যবহার না করে গীতা। ছ বছর বয়স মাত্র সুহৃদের। সুহৃদ তার সমস্ত আবেগ সমস্ত স্বাভাবিক প্রকাশ সমস্ত শক্তি দিয়ে চেপে রেখে কৌশলী হয়ে ওঠে। সে প্রাণপণে তার মাকে খুশি করতে চায়, যেসব কথা বললে তার মা খুশি হবে, সেসব কথা বলে। নিজের মার কিঞ্চিৎ পরিমাণ সহানুভূতি পাবার জন্য এই টুকুন বাচ্চাকে অভিনয় করতে হয়।

বিমানের চাকরিতে বিদেশ ঘুরে ছোটদা সপ্তাহ দু সপ্তাহ পর ফেরেন। ছোটদা ফিরতেই গীতার নালিশ শুরু হয় সুহৃদের বিরুদ্ধে। সুহৃদ খারাপ, সুহৃদ বাজে, ইশকুল থেকে অভিযোগ করেছে, সুহৃদ কথা শোনে না, পরমাকে মেরেছে ইত্যাদি আরও নানা কিছু বানিয়ে বানিয়ে। গীতার সুখ হয় যখন ছোটদা সুহৃদকে ধমকান। ছোটদার কোলে গীতা পরমাকে বসিয়ে দেন, যেন তিনি আদর করেন পরমাকে। পরমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ গীতা। পরমা পড়ায় ভাল, ছড়ায় ভাল, চড়ায় ভাল, নড়ায় ভাল, মন ভরায় ভাল। পরমার এটা লাগবে, ওটা লাগবে। কেবল পরমাকে নিয়েই গীতার সব গল্প। ছোটদা লক্ষ্য করেন সুহৃদের ওপর অনাচার হচ্ছে। লক্ষ্য করেন ঠিকই, কিন্তু গীতার সমালোচনা করার কোনও সাহস তাঁর নেই। তিনি টাকা পয়সা যা কামান তার সবটাই গীতার হাতে তুলে দেন, গীতার প্রতিটি আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করাই তাঁর কাজ। গীতার ত্রাসের রাজত্যে সুহৃদ তো ভয়ে পাথর হয়ে থাকে, ছোটদাও তটস্থ। গীতা তার বিমান আপিসের ছোটখাটো রিসেপশনিস্টের চাকরিটি অনেক আগেই ছেড়ে দিয়েছে। সম্পূর্ণই সে গৃহবধূ। কিন্তু গৃহবধূর জীবন সে যাপন করে না। জাঁকালো একটি জীবন তার, নিজে গাড়ি চালাচ্ছে, যেখানে খুশি সেখানে যাচ্ছে, টেনিস খেলতে যাচ্ছে, সুইমিং পুলে সাঁতার কাটতে যাচ্ছে। কোনও স্বনির্ভর সম্পন্ন মেয়ে যে স্বাধীনতার স্বপ্নও দেখতে পারে না, গীতা গৃহবধূ হয়েও তা অবাধে ভোগ করে। গীতার নির্ভয়তা, নিঃশঙ্কতা আমাকে বিমুগ্ধ করে, একই সঙ্গে তার অনুদারতা, তার ক্রূরতা, খলতা আমাকে বিচলিত করে।

মা বলেন, ‘সুহৃদের ব্রেইন না আবার খারাপ হইয়া যায়। ছেলেডা স্বাভাবিক ভাবে মানুষ হওয়ার সুযোগ পাইতাছে না।’ মা এও ভাবেন ধীরে ধীরে কাছে থাকতে থাকতেই গীতার হয়ত ওর জন্য ভালবাসা জন্মাবে। আমরাও ভেবেছিলাম, কিন্তু সুহৃদের জন্য তার কোনও ভালবাসা জন্মায় না। সুহৃদের ওপর তার অত্যাচারের কারণ একটিই, সেটি হল ও তাকে ভালবাসে না, ভালবাসে আমাদের। আমাদের কাছ থেকে ওকে দূরে সরিয়েও সে আমাদের জন্য ওর ভালবাসা এতটুকু ম্লান করতে পারেনি, এ কারণেই তার আরও জেদ। তার হিংসে, তার জেদ, তার ক্ষুদ্রতা তার সমস্ত বোধবুদ্ধি লোপ পাইয়ে দেয়।

আমরা, এমনও হয়েছে, মাস চলে গেছে যাইনি সুহৃদকে দেখতে, এর একটিই কারণ যেন গীতা আর সুহৃদের সম্পর্ক যেন স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। সুহৃদকে যেন আর সব শিশুর মত বেড়ে উঠতে দেয় সে। ঈদের সময় ছোটদা যখন বউ বাচ্চা নিয়ে বেড়াতে আসেন অবকাশে, সুহৃদ ফিরে পায় তার জগত। আগের মত উচ্ছঅল উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। খেলে, দৌড়োয়, কথা বলে, হাসে, কাঁদে। আমরা কাছে আছি বলে করে ও, ঠিক আগের মত করে। কিন্তু গীতার সামনে দাঁড়ালে আবার ও পাথর। প্রতি ঈদেই একটি ঘটনা ঘটে, ও কিছুতেই ফিরে যেতে চায় না ঢাকায়। যাওয়ার সময় হলেই ও লুকিয়ে থাকে, ভয়ে কাঁপে। ওকে জোর করে টেনে ধরে মেরে গাড়িতে ওঠাতে হয়। প্রতিবার যাওয়ার সময় ওর আর্তনাদে অবকাশ কাঁপে। সারা পাড়া কাঁপে।

গীতা কোনওদিনই পারে না সুহৃদকে ভালবাসতে। সুহৃদ কোনওদিনই পারে না তার মাকে ভালবাসতে।

দীর্ঘ দীর্ঘ দিন সুহৃদহীন অবকাশে কোনও প্রাণ থাকে না। প্রেতপুরীর মত লাগে একসময়ের কলরোলে কলতানে মুখর অবকাশটিকে। দীর্ঘ দীর্ঘ দিন দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনি অবকাশের।

০৪. তোমাকে পারিনি ছুঁতে, তোমার তোমাকে

রুদ্রকে নিয়ে যে যৌথজীবনের চমৎকার স্বপ্ন দেখেছিলাম, সে স্বপ্ন-পোড়া-ছাই আমার সর্বাঙ্গে ত্বকের মত সেঁটে থাকে। জানি যে রুদ্রর সঙ্গে জীবন যাপন সম্ভব নয়। জানি যে যার যার জীবনের দিকে আমরা ঘুরে দাঁড়িয়েছি। জানি এখন সব ধুলোকালিছাই ধুয়ে মুছে পরিচ্ছত হওয়ার সময়। তবু সময় গড়াতে থাকে, দিন পুড়তে থাকে নির্জন রোদ্দুরে, রাতগুলো অন্ধকারে তক্ষকের মত ডাকতে থাকে আর উঠোনের উচ্ছিষ কাঠের মত বসে থাকি আমি নিজেকে নিয়ে। এই জীবনকে নিয়ে ঠিক কোনদিকে যাব, কোথায় গেলে নেই নেই করা হু হু হাওয়া আমার দিকে বদ্ধ উন্মাদের মত ছুটে আসবে না বুঝে পাই না। জীবনটিকে একবার পালক আরেক বার পাথর বলে বোধ হতে থাকে। এই যে জীবন, যে জীবনটি খুঁড়োতে খুঁড়োতে এসে শেষ অবদি বসেছে আমার গায়ে, কখনও মোটেও টের পাই না, আবার আমার ঘাড় পিঠ সব কুঁজো হয়ে যায় এই জীবনেরই ভারে। এই জীবনটিকে আমি ঠিক চিনি না, জীবনটি আমারই ছিল অথচ আমার ছিল না। দীর্ঘ দীর্ঘ বছর ধরে আমি এর যা কিছু পানীয় সব ঢেলে দিয়েছি একটি আঁজলায়, নিজের তৃষ্ণার কথা আমার একবারও মনে পড়েনি। পরে কাতর হয়ে হাত বাড়াতে গিয়ে দেখছি জলহীন শুষ্ক মরুর মত পড়ে আছে জীবন। আমারই ঘড়ায় আমার জন্য কিছু অবশিষ্ট নেই। প্রতিদিন সেই আগের মত আবার ঠিক আগের মতও নয়, ডাকপিয়নের শব্দে দৌড়ে যাই দরজায়। কারও কোনও চিঠির জন্য আমি অপেক্ষা করে নেই, জানি। কিন্তু চিঠির ভিড়ে চিঠি খুঁজি, একটি চেনা চিঠি খুঁজি, যে চিঠির শব্দ থেকে একরাশ স্বপ্ন উঠে ঘুঙুর পরে নাচে, যে চিঠির শব্দ থেকে রুপোলি জল গড়িয়ে নেমে আমাকে স্নান করায়। জানি যে আগের মত তার কোনও চিঠি আমি আর কোনওদিন পাবো না, তারপরও ভেতরে গুঁড়ি মেরে বসে থাকা ইচ্ছের! অবাধ্য বালিকার মত হুড়মুড় করে কী করে যেন বেরিয়ে আসে। আসলে এ আমি নই, আমার ভেতরের অন্য কেউ একটি চেনা হাতের লেখা খোঁজে চিঠির খামে। আমি নই, অন্য কেউ চেনা হাতের লেখার চিঠি না পেয়ে দীর্ঘ শ্বাস ফেলে। প্রতিদিন ডাকপিয়নের ফেলে যাওয়া চিঠি হাতে নিয়ে সেই দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনি আমি। আমার নয়, অন্য কারও। কোথাও কোনও গোপন কুঠুরিতে লুকিয়ে থাকা সেই অন্য কাউকে ঠেলে সরাতে চাই দূরে, পারি না। রুদ্রর চিঠি আমি আর কখনও পাবো না জানি, তবু বার বার ভুলে যাই, প্রতিদিন ভুলে যাই যে পাবো না। ছাইএর ওপর উপুড় হয়ে অপ্রকৃতস্থের মত খুঁজতে থাকি তিল পরিমাণ স্বপ্ন কোথাও ভুল করে পড়ে আছে কি না।

ফেব্রুয়ারিতে ঢাকার বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গনে বইমেলায় প্রতি বিকেলে হাঁটতে হাঁটতে চেনা কবি সাহিত্যিকের সঙ্গে দেখা হয়, কথা হয়, এমনকী কারও কারও সঙ্গে মেলার ভেতর চায়ের দোকানে বসা হয়, আড্ডা হয়, কিন্তু চোখ খুঁজে ফেরে একটি চেনা মুখ, একজোড়া চেনা চোখ। চোখের তৃষ্ণাটি নিয়ে প্রতিরাতে ঘরে ফিরি। তবে একদিন দেখা মেলে তার, আমার ভেতরের আমিটি আমাকে পা পা করে তার দিকে এগিয়ে নেয়। ইচ্ছে করে বলি, ‘তুমি কি ভাল আছো? যদি ভাল আছ, কি করে ভাল আছ? আমি তো ভাল থাকতে পারি না! এই যে আনন্দ করছ, কি করে করছ? আমি তো পারি না, দীর্ঘ দীর্ঘ দিন পারি না।’ কোনও কথা না বলে তাকে দেখি, বন্ধু বেষ্টিত রুদ্রকে অপলক চোখে দেখি। ইচ্ছে করে বেষ্টন ভেদ করে রুদ্রর সামনে গিয়ে দাঁড়াই, হাত ধরে তাকে নিয়ে আসি, সেই আগের মত দুজন পাশাপাশি হাঁটি মেলার মাঠে। ইচ্ছেগুলো নাড়ি চাড়ি, ইচ্ছেগুলোর সঙ্গে কানামাছি ভোঁ ভোঁ খেলি। ইচ্ছের চোখে কালো রুমাল বেঁধে দিয়ে দৌড়ে পালাই, জিতে গেছি ভেবে অট্টহাসি হাসি। আমার হাসিই, নিজের কানে শুনি কান্নার মত শোনাচ্ছে। রুদ্রর নতুন কবিতার বই বেরিয়েছে, তার আনন্দ আমি কেবল দূর থেকে অনুভব করি। দিয়েছিলে সকল আকাশ, তার নতুন বইটি কিনে যখন বাড়িয়ে দিয়েছি তার দিকে অটোগ্রাফ নিতে, রুদ্র কিছুক্ষণ ঠাণ্ডা চোখে আমাকে দেখে প্রথম পাতায় লেখে, যে কোনও কাউকে। হ্যাঁ, আমি এখন রুদ্রর কাছে যে কোনও কেউ। বইটি হাতে নিয়ে বিমূঢ় দাঁড়িয়ে থাকা আমার ওপর ইচ্ছেগুলো বাঁদরের মত লাফাতে থাকে। ছিঁড়তে থাকে আমাকে। রুদ্র কি জানে কী ভীষণ রকম আমি চাইছি যেন সে আমাকে একবার জিজ্ঞেস করে কেমন আছি আমি, কবে এসেছি ঢাকায়, কতদিন থাকব। চেনা মানুষগুলো সকলেই তো আমাকে জিজ্ঞেস করেছে। রুদ্র কি আমার কম চেনা ছিল! কি করে এমন নিস্পৃহ হতে পারে সে! কেউ কি এত শীঘ্র ভুলে যেতে পারে তার সবচেয়ে আপন মানুষটিকে। প্রশ্নগুলো আমার ইচ্ছেগুলোর কাঁধে সওয়ার হয়ে উৎসবমুখর মেলা ছেড়ে আমার সঙ্গে বাড়ি ফেরে।

মেলার শেষদিকে রুদ্রর সঙ্গে কথা হয়, চা খাওয়া হয় মুখোমুখি বসে। জিজ্ঞেস করি পায়ের কথা। বলে আগের চেয়ে কম দূরত্ব সে ডিঙোতে পারছে এখন। সিগারেট ছেড়েছো? হেসে বলে, ও ছাড়া যাবে না। আর কিছু ছেড়েছে কি না জিজ্ঞেস করি না। আমার শুনতে ভয় হয় যে বাকি নেশাগুলোও তার পক্ষে ত্যাগ করা সম্ভব নয়। রুদ্র অনেকক্ষণ আমার চোখের দিকে গভীর করে তাকিয়ে থেকে ভারী কণ্ঠে বলে, চল ঝিনেদা চল, কাল ভোরবেলা। আমি যাব কী না, যেতে চাই কী না, কোনও জানতে চাওয়া নয়। তার যেন দাবি আছে আমার ওপর, সেরকম দাবিতেই বলে। যেন রুদ্র জানেই যে আমি যাব। একবার স্পর্শ করলে কেঁদে উঠব অবুঝ বালিকা। কাল ময়মনসিংহে ফেরার কথা আমার, আর হঠাৎ কিনা ঝিনাইদহ যাওয়ার প্রস্তাব। ঝিনাইদহে কবিতার অনুষ্ঠান হচ্ছে, ওখানে আরও কিছু কবি যাচ্ছেন। গতবার, রুদ্রর সঙ্গে আমার যখন বিচ্ছেদ হচ্ছে হচ্ছে, আমরা দুজনই কক্সবাজারে গিয়েছিলাম, সমুদ্রের জলে সিনান করে, তীরের বালুর ওপর সূর্যাস্তের আলোর নিচে বসে কবিতা পড়েছিলাম। কবি মহাদেব সাহা আর নাসির আহমেদ ছিলেন সঙ্গে। লুঙ্গি পাঞ্জাবি পরা মহাদেব সাহা গামছা কাঁধে নিয়ে, লম্বা পান্তলুন পরে রুদ্র আর নাসির আহমেদ আর হলুদ ক্যাঙ্গারু গেঞ্জি আর জিনস পরে আমি জলে নেমেছিলাম, কাপড়ে জল ঢুকে আমাদের শরীর ভারী করে তুলছিল আর ক্ষণে ক্ষণে আমাদের তার নাড়ির দিকে টেনে নিচ্ছিল ভাটির জল। কী চমৎকার সময় কেটেছিল আমাদের! আমি যাব ঝিনাইদহ, এ যাওয়া কোনও উৎসবের আনন্দে শরিক হওয়ার জন্য নয়। এ কেবলই রুদ্রর পাশে থাকার জন্য। তার সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটেছে আমার, আমরা আর স্বামী স্ত্রী নই, কিন্তু এই পৃথিবীতে সবচেয়ে কাছের মানুষ কে আছে আমার রুদ্র ছাড়া! বন্ধু কে আর আছে! দীর্ঘ বছর ধরে এক রুদ্রকেই আমি আপন করে তুলেছি, তাকেই আমি আমার জগত করে তুলেছি। রুদ্র আমাকে দুঃখ দিয়েছে জানি, কিন্তু আমি তো এ কথা অস্বীকার করতে পারি না তাকে যে ভাল বাসি। ঝিনাইদহ যাওয়ার বাস ছাড়ে বাংলা একাডেমি থেকে। পথে আমাদের আলাদা জীবনে যা ঘটছে ছোটখাটো ঘটনা দুর্ঘটনা সব বলি পরস্পরকে। একটি কথাই আমি কেবল লুকিয়ে রাখি, আমার কষ্টের কথা। বলি না রোদহীন শীতার্ত সকালগুলো আমাকে কেমন জমিয়ে বরফ করে রাখে। রুদ্র হঠাৎ বলে, কবিতা শুনবে! প্রিয় কবির কবিতা শুনব না, এ কেমন কথা। রুদ্র, বাসে বসে পাশে বসে, পড়ে, দূরে আছো দূরে।

তোমাকে পারিনি ছুঁতে, তোমার তোমাকে —

উষ্ণ দেহ ছেনে ছেনে কুড়িয়েছি সুখ,

পরস্পর খুঁড়ে খুঁড়ে নিভৃতি খুঁজেছি।

তোমার তোমাকে আমি ছুঁতে পারি নাই।

যেভাবে ঝিনুক খুলে মুক্তো খোঁজে লোকে

আমাকে খুলেই তুমি পেয়েছো অসুখ,

পেয়েছো কিনারাহীন আগুনের নদী।

শরীরের তীব্রতম গভীর উল্লাসে

তোমার চোখের ভাষা বিস্ময়ে পড়েছি —

তোমার তোমাকে আমি ছুঁতে পারি নাই।

জীবনের পরে রাখা বিশ্বাসের হাত

কখন শিথিল হয়ে ঝরে গেছে লতা।

কখন হৃদয় ফেলে হৃদপিণ্ড ছুঁয়ে

বসে আছি উদাসীন আনন্দমেলায়—

তোমাকে পারিনি ছুঁতে — আমার তোমাকে,

ক্ষ্যাপাটে গ্রীবাজ যেন, নীল পটভূমি

তছনছ করে গেছি শান্ত আকাশের।

অঝোর বৃষ্টিতে আমি ভিজিয়েছি হিয়া —

তোমার তোমাকে আজো ছুঁতে পারি নাই।

বাইরের কৃষ্ণচূড়া গাছের লালের দিকে তাকিয়ে থাকি অনেকক্ষণ, উদাসীন আমাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় লু হাওয়া। রুদ্র তার কবিতার কথা শোনাতে থাকে, ইদানীং সে দুহাতে লিখছে, প্রচুর রাজনৈতিক কবিতা, পাশাপাশি একটি কাব্য নাটকও। রুদ্র তার কবিতার খাতা বের করে নতুন লেখা কবিতাগুলো আমাকে পড়তে দেয়, আমার অনুরোধেই দেয়। লক্ষ্য করি, নিপাত যাক ধ্বংস হোক জাতীয় কবিতা ছাড়া ব্যক্তিগত অনুভবের কবিতাগুলো অন্যরকম, নতুন ধরনের। নতুন ধরনটি ধারণ করতে সময় নেয়, কিন্তু সে যে পুরোনো খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে এসেছে, তা অনুভব করে প্রশান্তি আসে। নতুন ধরনটি ধীরে ধীরে একটি স্নিগ্ধ মনোরম জগতে নিয়ে দাঁড় করায়, যে জগতে ব্যক্তি রুদ্র অনেক বেশি আন্তরিক,অনেক বেশি গভীর।

ঝিনাইদহে আমরা যে যার কবিতা পড়ি মঞ্চে, অসত্যের বিরুদ্ধে, অসাম্যের বিরুদ্ধে, স্বৈরাচার অনাচার অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামী কবিতা। যার কণ্ঠ যত চিৎকার ওঠে, সে তত বাহবা পায়। যে যত নিকুচি করে সরকারের, সে তত নাম কুড়োয়। এখন এমন হয়েছে যে ব্যক্তিগত সুখদুঃখের কবিতা যারা লেখে, সচেতন মানুষ হিসেবে তাদের গণ্য করা হয় না। রুদ্রকেও দেখেছি সে তার রাজনৈতিক কবিতা নিয়ে যত গর্ববোধ করে, অন্য কবিতা নিয়ে তত নয়। এমন দৈশিক সামাজিক দুঃসময়ে ব্যক্তিক ক্ষুদ্রতা থেকে বেরিয়ে বিশাল আকাশের নিচে মানব বন্ধন রচনা করতে হয়, সম্মিলিত স্বপ্নের গান গাইতে হয়। কবিরা সমাজের বাইরে কোনও আলাদা জীব নয়, অসুস্থ সমাজকে সুস্থ করার দায়িত্ব কবিদেরও। কবিরা এ দেশে খুব জনপ্রিয়, শত শত লোকের ভিড় হয় কবিতার অনুষ্ঠানে, মানুষকে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করার দায়িত্ব কবিরা নিয়েছেন। রুদ্রও নিয়েছে, স্বৈরাচারি শাসকের বিরুদ্ধে কয়েকটি আগুন আগুন কবিতা পড়ে আসর মাত করে। এমন দৃপ্ত যার কণ্ঠস্বর, এমন যার ক্ষমতা কেবল শব্দগুচ্ছ দিয়ে এক একটি জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি বানিয়ে ফেলার, শীতলতা তাকে কী ভীষণ আবৃত করে রাখে। মঞ্চ থেকে নেমে ধীরে হেঁটে, থেমে থেমে হেঁটে রুদ্র পিছিয়ে পড়ে যখন সবাই মিলে আমরা যাচ্ছি কোথাও! অল্প দূর হেঁটেই পায়ের যন্ত্রণা তাকে বারবারই দাঁড় করিয়ে দিলে কাঁধখানা বাড়িয়ে দিই যেন ভর দিয়ে দাঁড়ায়। বড় অসহায় দেখতে লাগে রুদ্রকে। ইচ্ছে করে তার অসুখগুলো এক ফুঁয়ে ভাল করে দিই, ইচ্ছে করে হাত ধরে দৌড়ে যাই দুটো উদ্দাম, উচ্ছঅল, উষ্ণ হৃদয়, সবার আগে, সামনে। ইচ্ছেগুলো দলিত হতে থাকে অগ্রগামীদের জুতোর তলে। ঝিনাইদহের সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্তার বাড়িতে তখন কবি আসাদ চৌধুরী অসংখ্য গুণগ্রাহী নিয়ে বসে গেছেন আলোচনায়। আলোচনা আজকাল একটিই, এরশাদ। এরশাদের পতন কী করে ঘটানো যায়। রাজনৈতিক দলগুলোর এরশাদ বিরোধী আন্দোলন সঠিক হচ্ছে কী না, হাসিনা খালেদা কারও কোথাও কোনও ভুল হচ্ছে কী হচ্ছে না এসব নিয়ে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ। আলোচনায় অংশ নিতে রুদ্রর আগ্রহ উপচে পড়ে, আমার আগ্রহ হলেও অংশগ্রহণ সম্ভব নয় জানি। আমার মুখে কঠিন কঠিন রাজনীতির শব্দ খুব কম আসে। বিশ্লেষণেও আমি খুব কাঁচা। আর্থ সামাজিক শব্দটির মানে বুঝতেই আমার অনেকদিন লেগেছে। আমি খুব সহজ করে যে জিনিসটি বুঝি তা হল, একটি সুস্থ এবং সুন্দর পরিবেশ তৈরি করতে হলে সবার জন্য অন্ন বস্ত্র বাসস্থান, সবার জন্য শিক্ষা স্বাস্থ্যর ব্যবস্থা করা উচিত। নারী পুরুষের সমান অধিকার, সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা উচিত। অন্ধত্ব, গোঁড়ামি, হিংস্রতা, নৃশংসতা থেকে সমাজকে মুক্ত করা উচিত। এই উচিত কাজগুলোর জন্য দক্ষ এবং সৎ নেতৃত্ব প্রয়োজন। কিন্তু কার পক্ষে সম্ভব নেতৃত্ব দেওয়া! কেউ বলছে হাসিনা, কেউ খালেদা। যে যার বিশ্বাসের পক্ষে নানারকম যুক্তি দাঁড় করছে। তবে একটি আশার কথা এই, হাসিনা খালিদা দুজন হাতে হাত রেখে শুরু করেছেন এরশাদ বিরোধী আন্দোলন। দুজনের মুখ দেখাদেখি নেই, একে অপরকে গাল দিচ্ছেন এরকমই দেখে অভ্যস্ত আমরা। কিন্তু গালগাল ভুলে তাঁরা এখন দেশের স্বার্থে জোট বেঁধেছেন। অবশ্য এই জোট বাঁধার পেছনে তাঁদের নিজেদের যত কৃতিত্ব তার চেয়ে বেশি কৃতিত্ব বুদ্ধিজীবিদের। গণতন্ত্রের পক্ষের বুদ্ধিজীবিরা দুই নেষনীকে জোট বাঁধার জন্য প্রেরণা পরামর্শ যা কিছু দরকার দিয়েছেন। কেউ ভুগছে, কেউ ভোগ করছে, কারও কিছু নেই, কারও অঢেল এসব দেখতে দেখতে যদিও গা সওয়া হয়ে গেছে, তবু একটি স্বপ্ন এসে ভর করে আমার চোখে, অন্যায় আর বৈষম্যহীন একটি সমাজের স্বপ্ন। আয়ুঅব্দি জীবনের নিশ্চয়তা। কেবল কিছু মানুষের জন্য নয়, সবার জন্য। ঝিনাইদহে রাত গভীরে হতে থাকে আশায় হতাশায়, স্বপ্নে দুঃস্বপ্নে।

রাতে অতিথিদের ঘুমোবার আয়োজন হচ্ছে যখন, আমার আর রুদ্রর জন্য আলাদা দুটি ঘরের ব্যবস্থা করা হল, কারণ অতিথিদের একজন বাড়ির কর্তার কানে কানে আমাদের বিয়ে-বিচ্ছেদের খবরটি পৌঁছে দিয়েছেন। রুদ্র আর আমি দুজনই আলাদা ঘরের প্রস্তাব সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে এক বিছানায় ঘুমোই। অনেক অনেকদিন পর রুদ্র আমাকে স্পর্শ করে গভীর করে। অনেক অনেক দিন পর রুদ্র আমাকে চুমু খায়। অনেক অনেক দিন পর দুজনের শরীর একটি বিন্দুতে এসে মেশে। একবারও আমার মনে হয় না রুদ্র কোনও পরপুরুষ। মনে হয় না যে আমরা এখন পরষ্পরের অনাত্মীয় কেউ, অবন্ধু কোনও। পরদিন ঝিনাইদহে সকাল হয়, লোকে অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে। কী করে পরপুরুষের সঙ্গে এক ঘরে ঘুমোতে রুদ্রর না হোক, আমার দ্বিধা হল না! আমার হয়নি। যে পাপবোধের কথা অন্যরা ভাবে, সেই পাপবোধের লেশমাত্র আমার মধ্যে নেই। কারও ভ্রুকুঞ্চণ আমাকে স্পর্শ করে না। আমি রুদ্রকে কাগজে পত্রে ত্যাগ করেছি তা ঠিক, তবে কোনও পুরুষকে যদি আমার সবচেয়ে কাছের বলে মনে হয়, সবচেয়ে আপন বলে মনে হয়, সে রুদ্র। এর মধ্যে এক বিন্দু কৃত্রিমতা নেই, এক ফোঁটা মিথ্যে নেই। ভালবাসি এক রুদ্রকেই, যতই তার বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ থাকুক না কেন। এই ভালবাসার বোধটি আমি খুব গোপনে গোপনে লালন করি। এই বোধটি আমার একটি হাত নিয়ে রাখে রুদ্রর উষ্ণ কৃষ্ণ হাতে। এই বোধটি একা নিভৃতে বসে থাকে, সংসার যাপনের পরিকল্পনা করে না, ভবিষ্যতের কথা সামান্যও ভাবে না, বোধটি বোধহীন বটে। ঢাকার পথে দুজন যখন কবিতার গল্পে ডুবে যাই, কবিতার দুটি একটি বাক্য পরস্পরকে শোনাচ্ছি, রুদ্র অনেকদিন আগের লেখা একটি কবিতা মুখস্ত বলতে থাকে। তার মনে হয় তার সময়গুলো আসলেই পচে গলে যাচ্ছে।

‘খুলে নাও এইসব পোশাক আমার কৃত্রিমতা

মাংসের ওপরে এই ত্বক, এই সৌন্দর্য মোড়ক

খুলে নাও দিনের শরীর থেকে রোদের ভূমিকা।

গলা পিচের মতোন গলে যাচ্ছে মুহূর্ত, সময়,

গলে যাচ্ছে নারী আর শিশুদের অনাবিল বোধ,

মানুষের মৌলিক বিশ্বাস, গলে যাচ্ছে ভালবাসা

আমি ফেরাতে পারি না সভ্যতার অবিরল ক্ষতি,

আত্মরমনের ক্লেদ, জলে ভাসা পুস্পের সংসার,

শিশুর মড়ক, আমি ফেরাতে পারি না মহামারি,

ভ্রুণ হত্যা, অন্ধকারে জ্বলজ্বলে হননের হাত..

ক্ষমাহীন অক্ষমতা জমে জমে পাহাড় হয়েছে,

পাহাড়ের পাদদেশে সোনারঙ আলস্যের ধান,

আর কিছু দলছুট পরাজিত বিবর্ণ মারিচ।

টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলো আমার চেতন,

বিশ্বাসের স্থবির শরীর চাবুকে রক্তাক্ত কর,

ক্ষুধার্ত সিংহের মুখে ছুঁড়ে দাও আমার আত্মাকে।

মানুষের মৌলিক মুখোশ আমি খুলতে পারি না,

শুধু পুড়ে যেতে পারি, পুড়ে যাই, পোড়াই সৌরভ,

রাতের আগুন এনে নিবেদিত সকাল পোড়াই।’

পা পা করে একটি কষ্ট উঠে আসছে আমাদের দিকে, স্পষ্ট দেখি। ঝাঁক বেঁধে বিষণ্নতাও আসে। কষ্টকে দূর ছাই হাতে সরিয়ে রুদ্র শিমুল নামের একটি মেয়ের কথা বলে, মেয়েটিকে সে গত বছরই প্রথম দেখে মেলায়, মেয়েটিকে নিয়ে অনেকগুলো কবিতা লিখেছে।

‘কি রকম কবিতা?’

‘আমারও ইচ্ছে করে বৈশাখের ঝড়ের সন্ধ্যায়

অন্য কোনো তরুণীর হাত ধরে সুদূরে হারাই,

বৃষ্টি ও বাতাসে মেলি যুগল ডানার স্বপ্ন।

আমারও ইচ্ছে করে ফুটে থাকি অসংখ্য শিমুল।’

‘তারপর?’

‘দুপুরের রোদে পোড়া চিবুকের উদাসীন তিল

ছুঁয়ে দিতে ইচ্ছে করে ভালবাসা, নীল চোখ, চাঁদের শরীর

আমারও ইচ্ছে করে আঙুলে জড়াই মিহি স্মৃতি,

স্বপ্নের কপাল থেকে ঝরে পড়া চুলগুলো আলতো সরাই।’

‘আর কী কী ইচ্ছে করে?’

‘ইচ্ছে করে নগরের নিয়ন্ত্রিত পথে

সমস্ত নিষেধ মানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে

সড়কের মাঝখান বেয়ে হেঁটে যাই

আমারও ইচ্ছে হয় কাঁদি।’

‘এ তো সুখের কথা। এতে কাঁদার কি হল? কাঁদবে কেন?’

রুদ্র হেসে বলে, ‘আরে শোনোই না।’

আমিও হাসি বলতে বলতে, ‘আরে বলই না।’

‘আমারও ইচ্ছে করে খুলে দিই হাতকড়া বাঁধা হাত,

চক্রান্তের খল বুকে কামড় বসাই।

আমারও ইচ্ছে করে

টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলি তোমার শরীর।’

‘ছি ছি, এমন কসাইএর মত কথা বলছো কেন? কার শরীর টুকরো টুকরো করতে ইচ্ছে হয় তোমার?’ আমার বঙ্কিম চাহনী বঙ্কিম ওষ্ঠে এসে সরস হতে না হতেই রুদ্র বলে,

‘দৃশ্যকাব্যগুলো পড়েছো? শিমুলকে নিয়ে লেখা।

আমি তোমার নাম জানি না,

দেখলে চিনি।

এখন আমি কোথায় গিয়ে খুঁজবো তোমায়?

খুঁজতে খুঁজতে কোথায় যাবো?

সিরামিকের গাছগাছালি,

ইটের ঝাউ বনের ভেতর

কোথায় আমি খুঁজবো তোমায়?

কোথায় তোমার সৌম সকাল, শান্ত দুপুর?

কোথায় তোমার মুখর বিকেল, একাকি রাত?

খুঁজবো কোথায়–ঝরা পাতায় সাজানো ঘাস

সন্ধ্যাবেলায়? কোথায় খুঁজবো?’

আমি বলি, ‘অনেক খুঁজেছো, দৃশ্যকাব্য দুইএ তোমার ঘুমও যে মেয়েটিকে খুঁজতে গেছে, সকালে টের পেয়েছো। দৃশ্যকাব্য তিনেও তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে!। নদী পেরোচ্ছে!, সাগর পেরোচ্ছে!, বিস্তৃত মাঠ পেরোচ্ছে!, পাহাড় পর্বত বন বাদাড় সব খুঁজছো, এমনকি আকাশেও খুঁজছো, এত খুঁজে খুঁজে শেষ পর্যন্ত পেয়েছো তাকে?’

রুদ্রর মুখে অমলিন হাসি। বলে সে পেয়েছে তাকে খুঁজে। শিমুলকে। শিমুল নাকি একটুখানি চেয়েছিল প্রথম প্রথম। অত বেশি নিজেকে খুলতে চায় নি। শিমুলের দুপুরগুলো রুদ্র তখন উড়িয়ে দিতে বলছে।

‘মেলার মধ্যে একটুখানি খোলামেলা

একটুখানি কেন?

খোলামেলা একটুখানি কেন?

খুলতে পারো হৃদয় তোমার সমস্তটুক,

দেবদারু চুল খুলতে পারো

ভুরুর পাশে কাটা দাগের সবুজ স্মৃতি

স্বপ্ন এবং আগামীকাল এবং তোমার

সবচে গোপন লজ্জাটিও খুলতে পারো।

উড়িয়ে দিতে পারো তোমার স্মৃতির ফসিল—

উড়িয়ে দাও দুপুর তোমার শিমুল তুলো,

মেঘের খোঁপায় মুখর বিকেল উড়িয়ে দাও,

উড়িয়ে দাও ব্রীজের নিচের য়চ্ছ জলে

স্বপ্নলেখা সবুজ কাগজ।

এ বৈশাখে হাত মেলে চাও ঝড়ের ঝাপটা,

ভেজা মাটির গন্ধে ফেলে পায়ের আঙুল

এ বৈশাখে হাত মেলে চাও জীবন বদল।’

হঠাৎ কী হয় জানি না, চোখ ভিজে ওঠে কী! জানালায় তাকিয়ে আড়াল করি ভেজা চোখ। খোলা জানালা গলে হাওয়ার সঙ্গে ধুলো আসছে উড়ে, যেন সেই ধুলো চোখে পড়েছে বলে দ্রুত মুছে নিচ্ছি, এমন করে মুছি জল। রুদ্রকে বুঝতে দিই না আমার কোনও কষ্ট হচ্ছে। আমার তো কোনও কষ্ট হওয়ার কথা নয়। কেন হবে! রুদ্রর আর আমার জীবন এখন আলাদা। এখন সে কারও প্রেমে পড়তেই পারে, কাউকে সে বিয়ে করতেই পারে।

হেসে, যেন রুদ্রর এই প্রেম আমাকে বেশ আনন্দ দিচ্ছে, সুখে আমি ফেটে পড়ছি, এমন স্বরে এবং ভঙ্গিতে বলি, জীবন বদল করতে রাজি মেয়েটি?

রুদ্র বলে যে হ্যাঁ শিমুল বিয়েতে রাজি, তবে কিছুদিন অপেক্ষা করতে বলছে।

দুজন খুব ঘুরে বেড়াচ্ছো?

তা বেড়াচ্ছি।

শিমুল কেমন দেখতে?

অল্প বয়স। সুন্দরী।

বাহ।

বাহ কি?

বেশ ভালো।

রুদ্রর চোখে অপরূপ দীপ্তি। তির তির করে স্বপ্ন কাঁপছে দুটি চোখে।

চুমু খেয়েছো?

খেয়েছি।

শুয়েছো?

চেয়েছিল। আমিই না বলেছি।

তুমি না বলেছো! বল কি? কারণ কি?

বলেছি, বিয়ের আগে শোবো না!

মেয়েটি সত্যি সত্যি শুতে চেয়েছে?

হ্যাঁ, সত্যি।

অবাক হই শুনে। বাঙালি মেয়ে বিয়ের আগে আগ বাড়িয়ে যৌন সম্পর্ক করতে চায় প্রেমিকের সঙ্গে, এমন শুনিনি।

তারপর?

তারপর কি?

শিমুলকে সত্যিই ভালবাসো?

রুদ্র তাকায় আমার চোখে। চোখে ফুটে আছে অসংখ্য শিমুল। চোখ সরিয়ে নিয়ে জানালায়, বাইরের ফুটে থাকা কৃষ্ণচূড়া দেখতে দেখতে, কী জানি কোথাও সে শিমুল খুঁজছে কি না, সুখ-সুখ গলায় বলে, বাসি।

ঠিক?

ঠিক।

কেন জিজ্ঞেস করলে? রুদ্র জিজ্ঞেস করে।

আমি জানালার ওপারে ফসল উঠে যাওয়া নিঃস্ব ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে বলি, না এমনি। রুদ্রকে হঠাৎ করে খুব দূরের মানুষ বলে মনে হয়। বন্ধু সে আমার, কিন্তু যেন কাছের কোনও বন্ধু নয়। আপন সে আমার, কিন্ত তত যেন আপন নয়।

গভীর রাতে ঢাকা পৌঁছোলে রুদ্র তার বাড়িতে নিয়ে যায় বাকি রাতটুকু কাটাতে। ইন্দিরা রোডেই রুদ্র একটি নতুন বাড়ি ভাড়া নিয়েছে। দোতলায় রুদ্রর পেছন পেছন উঠে সোজা তার ঘরে ঢুকি। অচেনা ঘর, অচেনা ঘরটি অচেনারকম করে সাজানো। তবে আমাদের সেই আগের বিছানাটিই আছে, বিছানায় আগের চাদর, আগের নীল মশারি। সব চেনা। কিন্তু কোথায় যেন খুব অচেনা কিছু। বাকি রাতটুকু ঘুমন্ত রুদ্রর পাশে নির্ঘুম কাটাই। রুদ্রর সঙ্গে শরীরের সম্পর্ক অনেকের ছিল, ওদের সঙ্গে মনের সম্পর্ক কখনও হয়নি, সবসময় সে বলেছে ওদের কাউকে সে ভালবাসে না। এখন কী নিদ্বির্ধায় রুদ্র বলে, কাউকে সে ভালবাসে, কী অবলীলায় তার ভালবাসার গল্প আমাকে শোনায় সে! আলোঅন্ধকারে ঢেকে থাকা ঘরটিকে আবার দেখি, এ ঘরে নিশ্চয়ই শিমুল এসে বসে, শিমুলের চোখের দিকে রুদ্র তার ভালবাসায় কাঁপা চোখদুটো রাখে।

সকাল হলে শুয়ে থাকা রুদ্রর পাশে বসে কপালে দুটো চুমু খেয়ে, ঘন চুলগুলোয় আঙুলের আদর বুলিয়ে বলি, ভাল থেকো। রুদ্র মাথা নাড়ে, সে ভাল থাকবে। বলে, তুমিও ভাল থেকো। রুদ্রকে বিছানায় রেখেই আমি যাই বলে বেরিয়ে যাই। আমার তো যাওয়ারই কথা ছিল।

রাস্তায় বেরিয়ে একটি রিক্সার জন্য হাঁটতে থাকি। ভোরের স্নিগ্ধ হাওয়া আমাকে স্পর্শ করছে, অথচ মনে হচ্ছে বৈশাখি কালো ঝড় আমার ভেতরের সবকিছু ওলোট পালোট করে দিচ্ছে, সব বুঝি ভেঙে দিচ্ছে আমার যা ছিল, নিঃস্ব করে দিচ্ছে আমাকে। বড় একা লাগে, কী জানি কেন, বড় একা লাগে। মনে হয় রাস্তায় একটি প্রাণী নেই, আমি একা হেঁটে যাচ্ছি কোথাও, কোথায় যাচ্ছি তা জানি না, কেবল হাঁটছি, পেছনে দৌড়োচ্ছে স্মুতি, ঝাঁক ঝাঁক স্মৃতি। ময়মনসিংহের সেই দিনগুলো দৌড়োচ্ছে, কলেজ ক্যাম্পাস, ক্যান্টিন, প্রেস ক্লাব, বোটানিক্যাল গার্ডেনের সেইসব দিন, সেই তীব্র তুমুল ভালবাসার দিনগুলো। ভালবাসার সুতোয় গাঁথা সেই স্বপ্নগুলো। স্মৃতিরা আমাকে এমন করে পেছন থেকে জাপটে ধরে, নিজেকে ছাড়াতে এত চেষ্টা করি, পারি না। অক্টোপাসের মত স্মৃতির হাতগুলো আমার কণ্ঠ চেপে ধরে, নিঃশ্বাস নিতে আমার কষ্ট হতে থাকে।

০৫. পারলৌকিক মুলো

রাস্ট্রপতি এরশাদ জনগণের এরশাদ হঠাও আন্দোলনের চাপে পারলৌকিক মুলো ঝুলিয়েছেন সামনে। সংবিধানে নতুন একটি জিনিস তিনি বলা নেই কওয়া নেই ঢুকিয়ে দিলেন, জিনিসটির নাম রাষ্ট্রধর্ম। এখন থেকে এ দেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। কেউ কি দাবি করেছে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করা চাই? না কেউ করেনি। দেশে কি মুসলমানদের ধর্ম পালনে কিছু অসুবিধে হচ্ছিল যে রাষ্ট্রধর্ম না হলে তাদের আর চলছিল না? তাও নয়, খুব চলছিল, বেশ চলছিল। বহাল তবিয়তেই ছিল মুসলমানরা। মসজিদ মাদ্রাসা গড়ে গড়ে দেশের বারোটাই বাজাচ্ছিল, যেখানে সেখানে যখন তখন গজাচ্ছিল লোক ঠকানোর পীর, এখন এরশাদ নিজেই ধর্মের ঢোল নিয়ে মাঠে নেমে পড়লেন। নাচুনে বুড়োদের তাল দিচ্ছেন বেশ। রাষ্ট্রের কি কোনও ধর্মের প্রয়োজন হয়! মানুষের না হয় হয়, কিন্তু রাষ্ট্র কি কোনও মানুষ! রাষ্ট্র তো সব ধর্মের সব সংস্কৃতির সব ভাষার মানুষকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য। রাষ্ট্র যদি নিরপেক্ষ না হয়, রাষ্ট্র যদি অনেকগুলো সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি সম্প্রদায়ের পক্ষ নেয়, তবে সেই রাষ্ট্রের মানুষের মধ্যে বিরোধ আর বিশৃংখলার সৃষ্টি হবে। হতে বাধ্য। অমুসলমানরা এ দেশে নিরাপত্তার অভাবে ভুগবে, ভুগতে বাধ্য। সভ্যতার দিকে যেতে হলে যে প্রথম পদক্ষেপটি গ্রহণ করতে হয়, তা রাষ্ট্রকে ধর্ম থেকে আলাদা করা। সভ্য দেশগুলোয় তাই হয়েছে। যে যুগে ধর্ম ছিল রাষ্ট্রের মূলমন্ত্র, সে যুগকে বলা হয় অন্ধকার যৃগ। অন্ধকার যুগে লক্ষ লক্ষ মানুষকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হত। অন্ধকার যুগে মানুষের বাক স্বাধীনতা বলে কিছু ছিল না। আমার আশঙ্কা হয় এই দেশটি ধীরে ধীরে অন্ধকারের অতল গহবরে তলিয়ে যাচ্ছে। আমার আশঙ্কা হয় ধর্ম নামের কালব্যাধির যে জীবাণু ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, এতে ভীষণ রকম আক্রান্ত হতে যাচ্ছে দেশের মানুষ। এরশাদ নিজের গদি বাঁচাতে নানারকম ছলচাতুরীর আশ্রয় নিচ্ছেন, সংসদ বাতিল করে নির্বাচন করলেন, কোনও বড় দল নির্বাচনে অংশ নেয়নি যেহেতু, ছোট কিছু দল আর সতন্ত্র কিছু লোক নিয়েই লোক ভুলোনো নির্বাচনের খেলা সারলেন। খেলায় জিতে দেখাতে চাইলেন তাঁর রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকা কিছুমাত্র অবৈধ নয়। কিন্তু তাঁর এই টোপ কেউ গিলছে না। ক্ষমতার লোভ এমনই লোভ যে আন্দোলনের ভূমিকম্প যখন তার গদি নাড়িয়ে দিচ্ছে, খুঁটি আঁকড়ে ধরার মত করে তিনি রাষ্ট্রধর্ম আঁকড়ে ধরলেন। জনগণের নাকের ওপর পারলৌকিক মুলো ঝুলিয়ে দিলেন। এবার যাবে কোথায় ধর্মভীরুর দল! বিরোধী দলগুলো জোট বেঁধেছে, নানারকম সাংস্কৃতিক দলও জোট বেঁধেছে শহরে গ্রামে সবখানে। এরশাদ বিরোধী রাজনৈতিক জোট থেকে রাষ্ট্রধর্ম বিষয়ে খুব যে কথা বলা হচ্ছে, তা নয়। কারণ ইসলাম যদি কোথাও এসে বসে, সে বসা অবৈধ হোক, একে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করার বুকের পাটা সবার থাকে না। সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক দলগুলো থেকে প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীর। হাতে গোণা কিছু সাহিত্যিক সাংবাদিক রাষ্ট্রধর্মের বিরুদ্ধে লেখালেখি করছেন, এটুকুই। এর বেশি উচ্চবাচ্য নেই।

একাত্তরে বাঙালি মুসলমান অত্যাচারি অবাঙালি মুসলমান শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে প্রমাণ করেছে মুসলমান হলেই এক সঙ্গে বাস করা যায় না। একাত্তরে বাঙালিরা প্রমাণ করেছে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতভাগ ছিল সম্পূর্ণ ভুল একটি সিদ্ধান্ত। একাত্তরের স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়া বাঙালির স্বপ্ন ছিল অবাঙালি মুসলমানদের বিদেয় করে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে ভালবেসে বাংলা নামের একটি দেশ গড়ে তোলা। দীর্ঘ ন মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর স্বাধীন একটি দেশ জুটল। শেখ মুজিবুর রহমান দেশ চালাতে শুরু করলেন। একশ একটা ভুল তাঁর থাকতে পারে, নেতা হিসেবে তিনি অসম্ভব জনপ্রিয় হলেও রাষ্ট্রপরিচালনায় তাঁর হাত কাঁচা হতে পারে, কিন্তু বলিষ্ঠ একটি সংবিধান তৈরি করেছিলেন, যে সংবিধানে বাঙালি জাতীয়তাবাদ আর সমাজতন্ত্র সহ ধর্মনিরপেক্ষতা স্থান পেয়েছিল। কোথায় সেই ধর্মনিরপেক্ষতা এখন! কোত্থেকে কোন এক মেজর জিয়া এসে ক্ষমতা দখল করে কোনও কারণ নেই কিছু নেই ধর্মনিরপেক্ষতাকে ঘাড় ধরে বিদেয় করে দিলেন। জিয়ার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আরও এক সেনানায়ক একটি চরম অন্যায় করলেন সংশোধনের নামে সংবিধানে একটি কালসাপ ঢুকিয়ে দিয়ে। হা কপাল! দেশের কপালে এই ছিল! বাংলার হিন্দু, বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার খ্রিস্টান, বাংলার মুসলমান, আমরা সবাই বাঙালি! এই গান গাওয়ার মত আর বুঝি কোনও মঞ্চ রইল না। জুন মাসের সাত তারিখ, ১৯৮৮ সাল, বাংলার ইতিহাসে একটি কালি মাখা দিন। চমৎকার একটি অসাম্প্রদায়িক সমাজ গড়ার সম্ভাবনাকে গলা টিপে হত্যা করার দিন। অনেকটা সামনে এসে বিস্তর অর্জন করে পেছনে শূন্যতার দিকে ফেরার দিন, অসত্য অন্যায় অবিচার আর অন্ধকারের দিকে ফেরার দিন। এক দুই বছর পেছনে নয়, হাজার বছর পিছিয়ে যাবার দিন।