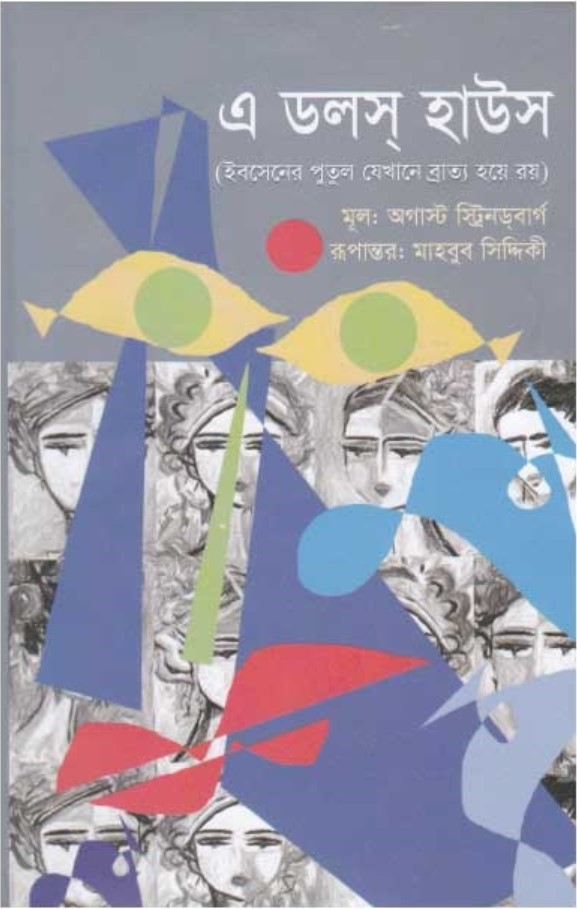

- বইয়ের নামঃ এ ডলস্ হাউস

- লেখকের নামঃ অগাস্ট স্ট্রিনডবার্গ

- প্রকাশনাঃ স্টুডেন্ট ওয়েজ

- বিভাগসমূহঃ নাটকের বই, অনুবাদ বই

অপ্রাকৃতিক নির্বাচন

‘দ্য স্লেভস অব লাইফ’ বইটা পড়ে আমাদের ব্যারন [অভিজাতদের মধ্যে সর্বনিম্ন উপাধি] সাহেব প্রচণ্ড বিরক্ত হয়েছেন। বইটাতে তিনি পড়েছেন, “অভিজাত শ্রেণির শিশুরা হয়ত মারাই যেত যদি নীচু শ্রেণির কোন মা তাদেরকে বুকের দুধ পান না করাত।” ব্যারন সাহেব ডারউইনও পড়েছেন। সারমর্ম হিসেবে তাঁর মনে হয়েছে “প্রাকৃতিক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে অভিজাত শ্রেণির শিশুরা ‘মানুষ’ প্রজাতির আরও উন্নত প্রতিনিধি হিসেবে আবির্ভূত হয়।” কিন্তু ‘বংশগতি বিদ্যা’ পড়ে তিনি তাঁর অনাগত সন্তানের জন্য নার্স ঠিক করার ব্যাপারে বেশ অনিচ্ছুক হয়ে উঠেছেন–নীচু শ্রেণির কোন নার্সের দুধ পান করলে অভিজাত শ্রেণির শিশুর রক্তে নীচু ধ্যানধারণা ঢুকে যেতে পারে, এই ভয়ে। সবকিছু মিলে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, তাঁর স্ত্রী নিজেই সন্তানের দেখাশোনা করবেন, আর কোন কারণে সেটা সম্ভব না হলে, সন্তানকে বোতলের দুধ পান করানো হবে। অবশ্য, গরুর দুধেও আপত্তি নেই; কারণ গরুগুলোকে তো তিনিই খাওয়াচ্ছেন, তিনি খাইয়ে বাঁচিয়ে না রাখলে তো বাছুরগুলো জন্মই নিতে পারত না! সুতরাং, গরুর দুধও গ্রহণযোগ্য।

যথাসময়ে সন্তানের জন্ম হলো–পুত্রসন্তান। ব্যারন সাহেব স্ত্রীর শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে নিশ্চিত না-হওয়া পর্যন্ত বেশ চিন্তিত ছিলেন। কারণ, ব্যক্তিগতভাবে তাঁর নিজের তেমন কোন সম্পত্তি না থাকলেও, তাঁর স্ত্রী অঢেল সম্পদের মালিক। এবং প্রচলিত আইন অনুযায়ী, তাদের কোন সন্তানাদি না-হওয়া পর্যন্ত, এই সম্পত্তি তিনি দাবি করতে পারবেন না। অতএব, সন্তান হওয়াতে তাঁর আনন্দ সীমাহীন, এবং তা যথেষ্ট যৌক্তিকও বটে! যাহোক, শিশুটিকে দেখে আপাত দৃষ্টিতে নিখুঁত বলেই মনে হচ্ছিল। ওর মোমের মত ত্বকের নীচের নীলাভ শিরা-উপশিরাগুলো চকচক করছিল। কিন্তু সমস্যা অন্য জায়গায় শিশুর শরীরে রক্তের অভাব। কারণটা অবশ্য ওই রক্তেই নিহিত! ওর মা দেখতে পরীর মত; সেরা-সেরা খাবার খাইয়ে, চারপাশের যাবতীয় খারাপ কিছু থেকে দূরে সরিয়ে রেখে, তাঁকে বড় করা হয়েছে। কিন্তু এত কিছুর পরও মুখের ফ্যাকাসে ভাবই বলে দিত। তিনি অভিজাত গোত্রভুক্ত। এবং সঙ্গত কারণেই, তাঁর শরীরে পুষ্টির ঘাটতি ছিল। এই ঘাটতি এখন তাঁর সন্তানের মধ্যেও প্রবাহিত হয়েছে। যাহোক, ব্যারনের স্ত্রী নিজেই সন্তানের দেখাশোনা করতে লাগলেন। ফলে, সন্তান পালনের জন্য নীচু জাতের কোন মেয়ের কাছে আর ঋণী থাকতে হলো না। ধুর! কে বলেছে নীচু জাতের মায়েরা দুধ না-খাওয়ালে অভিজাত ঘরের শিশুরা বাঁচে না? সব ভুয়া কথা!।

ইদানিং, রাতবিরেতে শিশুর চিৎকার শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। অবশ্য, সব শিশুই চিৎকার করে, ওতে খারাপ কিছু বোঝায় না। কিন্তু এখানে বোঝালো। ধীরে ধীরে শিশুর ওজন কমতে থাকল। ভীষণ শুকিয়ে গেল। অগত্যা ডাক্তার ডাকা হল। ডাক্তার এসে শিশুর বাবার সঙ্গে আলাদা বসে কথা বললেন–“যদি আপনার স্ত্রী-ই শিশুকে খাওয়ানোর দায়িত্বে থাকেন, তাহলে নির্ঘাৎ শিশুটি মারা যাবে। কারণ প্রথমত, ব্যারনের স্ত্রী ছিলেন অস্বাভাবিক শুকনো; এবং দ্বিতীয়ত, শিশুকে খাওয়ানোর মত পর্যাপ্ত খাবার তাঁর শরীরে মজুদ ছিল না। ব্যারন সাহেব পড়লেন বিরাট দুর্ভাবনায়। শিশুর কতটুকু দুধ প্রয়োজন, আর কতটা সে পাচ্ছে, তা নিয়ে হিসেবে (রীতিমত গাণিতিক হিসাব!) বসে গেলেন। ফলাফল বেরোলো এই যে, শিশুকে খাওয়ানোর পদ্ধতিগত পরিবর্তন না-আনলে এর মৃত্যু ঠেকানো অসম্ভব।

কী করা যায়?

আর যা-ই হোক, মারা তো যেতে দেয়া যায় না।

“বোতল নাকি নার্স?” দ্বিতীয়টির তো প্রশ্নই ওঠে না। তাহলে, বোতলেই সই! যদিও ডাক্তারের পছন্দ ছিল দ্বিতীয়টি।

হল্যান্ডের সবচাইতে উন্নত জাতের গরুটিকে আলাদা করা হলো। বলা বাহুল্য, এ গরু জেলার সেরা গরু হিসেবে সোনার মেডেলপ্রাপ্ত। সবচেয়ে উন্নত জাতের খাবার খাওয়ানো হতে লাগলো সেটিকে। ডাক্তার এসে দুধ পরীক্ষা করে গেলেন–“সবকিছু একদম ঠিকঠাক।”

বাহ্! কী সহজ সমাধান! ভাবতেই অবাক লাগছে, আগে কেন মাথায় আসেনি!

অতএব, নার্সের ঝামেলা চুকলো। বাচ্চার জন্য নার্স রাখা মানে তো এক স্বৈরাচারীকে ঘরে আনা! সে যেভাবে যা বলবে তা-ই শুনতে হবে। কোথাকার কোন অকর্মার ঢেঁকি! তাকে খাইয়ে-পরিয়ে মোটা বানাতে হবে। আর, তার যদি কোন সংক্রামক রোগবালাই থাকে তাহলে তো কথাই নেই।

কিন্তু বিধি বাম! শিশুর চিৎকার থামছেই না। সেই সাথে ওজন হ্রাসের চলমানতা। দিন গড়িয়ে রাত, রাত গড়িয়ে দিন–চিৎকার বিরামহীন। বোঝাই যাচ্ছে, শিশু পেটের অসুখে ভুগছে। তবে উপায়?

নতুন গরু কেনা হলো। নতুন করে দুগ্ধ বিশ্লেষণ। এবারে, দুধের সঙ্গে পানি মিশিয়ে গুণে-মানে কিছুটা পরিবর্তন করা হলেও, শিশুর চিৎকার অপরিবর্তনীয়।

“নার্স নিয়োগ ব্যতীত আরোগ্য অসম্ভব”, ডাক্তারের স্পষ্ট বক্তব্য।

–“ওহ্! এছাড়া কি আর কোনও উপায় নেই? একজন এসে অন্যজনের সন্তানের দায়িত্ব নেবে এটাতো প্রকৃতিবিরুদ্ধ। ইয়ে, মানে, তাছাড়া, বংশগতির কী হবে? এই জাতীয় নানান কথায় ব্যারন সাহেব যখন প্রকৃতিবিরুদ্ধতা নিয়ে বিরাট ফিরিস্তি দিতে বসেছেন, তখন ডাক্তার তাঁকে থামালেন–“প্রকৃতিকে যদি তার নিজের মত করে চলতে দেয়া হত, তাহলে সমাজে অভিজাত সম্প্রদায় বলে কিছু থাকত না, তাদের সহায়-সম্পত্তি ধূলায় লুটাত। কারণ, অভিজাত সম্প্রদায়ের সৃষ্টিই হয়েছে প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করে।”

হতোদ্যম ব্যারনের যেন জাত গেল! প্রমাণিত হলো, তাঁর স্ত্রী নিজের গর্ভের ফসলকে টিকিয়ে রাখতে অক্ষম। অতএব, হয় তাকে অন্য স্ত্রীলোকের থেকে দুধ কিনতে হবে, নয়তো চুরি-ডাকাতি করে আনতে হবে! ব্যারনের বংশ চুরির সম্পত্তিতে টিকে থাকবে? এ-ও ছিল ঘটে!

–কিন্তু পয়সা দিয়ে দুধ কিনলে তাকে কি চুরি-ডাকাতি বলা যায়?

–অবশ্যই বলা যায়। কারণ, যে টাকা দিয়ে এটা কেনা হল, সেটা তো। কারও না কারো পরিশ্রমের ফসল। কার পরিশ্রম? অবশ্যই সাধারণ জনগণের পরিশ্রম; কেননা, অভিজাত সম্প্রদায় তো আর যা-ই করুক পরিশ্রম করে না।

হুমম! ডাক্তার ব্যাটা তাহলে সমাজতান্ত্রিক!

অবশ্য, ডারউইনের অনুসারীও হতে পারে–কথার মধ্যে কেমন একটা অন্যরকম গন্ধ আছে! তবে, যে যা-ই বলুক না কেন, ডাক্তার সাহেব নিজে এগুলোর কোনটাতেই গা করেন না। এসব তাত্ত্বিকতা নিয়ে মাথা ঘামানোর মত যথেষ্ট অবসর তাঁর নেই।

কিন্তু “পয়সা দিয়ে কেনা মানে ডাকাতি করা “ এ বড় শক্ত কথা। এক্ষেত্রে বিধান কী বলে? “যদি ঐ টাকা দিয়ে কেনা হয়, যে টাকা পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্জিত হয়নি!” সংশয়ী ব্যারনের প্যাচালো জিজ্ঞাসা।

“অর্থাৎ, কায়িক পরিশ্রমের কথা বলছেন তো?” ডাক্তার সাহেবের সরলীকরণ।

“ঠিক তাই।” আনন্দে হাতে কিল দিলেন ব্যারন।

কিন্তু এভাবে চিন্তা করলে তো দেখা যায় ডাক্তারও ডাকাতি করে!

হুমম! ঘটনাতো তা-ই দাঁড়াচ্ছে।

তবে, যা-ই হোক না কেন, সত্য স্বীকারে ব্যারন পিছপা হবেন না, এমনই তাঁর প্রতিজ্ঞা। কিন্তু গুরুগম্ভীর আলোচনার এ পর্যায়ে খানিক বিঘ্ন ঘটলো। সঠিক সিদ্ধান্ত চেয়ে ব্যারন সাহেব এক খ্যাতনামা প্রফেসরের কাছে। লোক পাঠিয়েছিলেন। তিনি বলে পাঠিয়েছেন, “স্পষ্টত ব্যারন একজন খুনী; কারণ, তাঁর উচিত ছিল আরও আগেই নার্স নিয়োগ করা।”

তবে আর কী!

এবার তাহলে বউকে রাজি করানোর পালা। ব্যারনকে তাঁর আগের অবস্থান থেকে সরে আসতে হল। পূর্ববর্তী সকল যুক্তি ত্যাগ করে একটাই অবস্থান তৈরি হল–‘সন্তানের প্রতি ভালোবাসা’ (যদিও এখানে উত্তরাধিকার আইনের প্রভাব কতটা, তা বলা যাচ্ছে না!)।

কিন্তু মূল সমস্যা তো মূলেই রইল! নার্স পাওয়া যাবে কোথায়? শহরে খোঁজা উচিত হবে না, কারণ শহুরে মানুষের নীতি-নৈতিকতা বলে কিছু নেই। নাহ্! গ্রাম থেকেই আনতে হবে। তবে, একটা ব্যাপারে বউয়ের ঘোরতর আপত্তি আছে, “অবিবাহিতা কোন নার্স হলে চলবে না।” অবিবাহিতা মেয়ে অথচ তার বাচ্চা আছে, এমন মেয়েতো দুশ্চরিত্রা। আর, এমন কারও বুকের দুধ পান করলে তাঁর ছেলের স্বভাবেও খারাপ কিছু ঢুকে যেতে পারে!

অতএব, এ-ব্যাপারেও ডাক্তারকে হস্তক্ষেপ করতে হলো–“যেসব নার্স অন্যের বাচ্চাদের দুধ খাওয়ায়, তারা সবাই-ই অবিবাহিতা; কারণ, একজন সামর্থ্যবান স্বামী কখনোই তার স্ত্রীকে অন্যের বাড়ি গিয়ে, অন্যের সন্তানকে স্তন্যপান করাতে দেবে না। বরং চাইবে, স্ত্রী-সন্তান তার নিজের কাছেই থাকুক।

ব্যারনের কপালে চিন্তার ভাজ, এবং অতঃপর… ইয়েস! আইডিয়া পাওয়া গেছে। তারা যদি কোন গরীব ঘরের মেয়েকে নিজেদের পরিচিত কোন মজুরের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেয়?

তবুও তো অন্তত নয় মাস অপেক্ষা করতে হবে।

তাহলে ধরা যাক, বাচ্চা আছে এমন কোন মেয়েকে তারা বিয়ে দিয়ে দিল?

হুম! সেটা অবশ্য মন্দ নয়!

তিন মাসের একটা বাচ্চা আছে এমন এক মেয়েকে ব্যারন চিনতেন। বেশ গভীরভাবেই চিনতেন বলা যায়; কারণ, তিন বছর সম্পর্কের পর ‘ডাক্তারের নির্দেশে তিনি মেয়েটিকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। অগত্যা, সেই মেয়েটির কাছেই প্রস্তাব নিয়ে গেলেন–অ্যানডার্স নামের এক মজুরকে যদি সে বিয়ে করতে রাজি হয়, তবে তাকে আস্ত একটা ফার্ম দিয়ে দেয়া হবে। মেয়েটা চিন্তা করে দেখল–একা একা লাঞ্ছনা সহ্য করার চেয়ে এমন লোভনীয় প্রস্তাবে রাজি হওয়াটাই বুদ্ধিমতির কাজ হবে। সুতরাং, পরের রোববার বিয়ের সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা শেষ হল। এবার, বউকে রেখে পরবর্তী দুমাসের জন্য অ্যানডার্সকে তার গ্রামের বাড়ি চলে যেতে হবে।

একটা বিষয় নিয়ে ব্যারন সাহেব মনে মনে হিংসায় জ্বলে মরছিলেন ‘নার্সের বাচ্চা ছেলেটা। বড়-সড়, শক্ত-পোক্ত একটা বাচ্চা। যদিও দেখতে ভালো নয়, কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যায় এ জিনিস অনেকদিন টিকবে! বেঁচে থাকার জন্যই এর জন্ম হয়েছে, স্বপ্নপূরণের জন্য নয়। তবে, ব্যারনের ছেলে আর নার্সের ছেলে তো এক বাড়িতে, এক মায়ের দুধ খেতে পারে না, তাই না? তাই, কায়দা করে নার্সের ছেলেটিকে এতিমখানায় পাঠিয়ে দেয়া হল। প্রথমদিকে অ্যানা (নার্স) ভীষণ কান্নাকাটি করল। কিন্তু এ বাড়ির এলাহী খানাদানা অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তার কান্না থামাতে সমর্থ হল (তার খাবার আসত ঘরের ভেতর ডাইনিং রুম থেকে; আর, মদ তো যখন যেমন খুশি চলতই)। বাড়ির বাইরে যাবার ব্যাপারেও তার অবাধ স্বাধীনতা ছিল। মস্ত ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে, গার্ড সাথে নিয়ে সে বেড়াতে বের হত। অবসরে আরব্য রজনীর গল্প পড়ত। জীবনে এত সুখ কখনও সে কল্পনাও করেনি।

দুমাস পর আবার অ্যানডার্সের দেখা মিলল। এ অব্দি সে ফার্মেই ছিল। এতদিন খাওয়া আর ঘুমানো ছাড়া কিছুই করেনি। এবার আবদার করল অ্যানাকে কাছে পাবার জন্য। “মানে, অ্যানাকে কি অন্তত মাঝে মাঝে দু’ একদিনের জন্যও পাঠানো যায় না?”

“অসম্ভব!” ব্যারনের বউয়ের বজ্রনিনাদ। “কোনও রকম জারিজুরি চলবে না।”

এবার, অ্যানাকে রোগে ধরল। ক্রমাগত সে শুকাতে থাকল, সেই তালে ব্যারনের ছেলের ক্রমাগত কান্না। দৃশ্যপটে আবারও ডাক্তার।

–ওকে কিছুদিন স্বামীর সাথে থাকতে দিন।

–কিন্তু বাচ্চার সমস্যা হবে যে!

–না-না, অল্প কয়েকদিনে তেমন কিছু হবে না।

কিন্তু অ্যানডার্সটাকে আগে তলিয়ে দেখতে হবে। কোন বদ মতলব আছে কি না জানা দরকার! অ্যানডার্স গড়িমসি করতে থাকল… এবং…, ‘তলিয়ে দেখা সম্পন্ন হল। প্রক্রিয়াটি অবশ্য খুব জটিল কিছু না–কতগুলো ভেড়া পেয়েই অ্যানডার্স সন্তুষ্ট। তার গড়িমসি বন্ধ হল। বন্ধ হল ব্যারনপুত্রের কান্নাও।

কিছুদিন পর, এতিমখানা থেকে এক দুঃসংবাদ এলো–অ্যানার ছেলেটা ডিপথেরিয়ায় মারা গেছে।

অ্যানা যেন কেমন হয়ে গেল। সব সময় মনমরা হয়ে থাকে, কাজেকর্মে সাড়া পাওয়া যায় না, সব কিছুর প্রতি কেমন একটা উদাস-উদাস ভাব। ফলাফল যা হবার তাই হল–আবারও ব্যারনপুত্রের ক্রন্দনরোল। এবার আর কোন মধ্যবর্তী পন্থা চিন্তা করা হল না, অ্যানাকে চাকরি হারাতে হল। ওকে অ্যানডার্সের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে নতুন নার্স নিয়োগ দেয়া হল।

শেষ পর্যন্ত, বউ ফিরে পেয়ে অ্যানডার্সততা আহ্লাদে আটখানা। অবশ্য, এ আহ্লাদ আর্তনাদে পরিণত হতেও খুব বেশি সময় নিল না–অ্যানা বড় খরুচে হয়ে গেছে। ব্রাজিলিয়ান কফি না-হলে তার মুখে রুচে না, প্রতিদিন একই খাবার পছন্দ হয় না। সপ্তাহে ছয়দিন মাছ খেতে-খেতে তার স্বাস্থ্যহানি ঘটে, ফার্মে কাজ করতে ভীষণ কষ্ট হয়। ফলে, ফার্মের উৎপাদন কমে গেল। লোকসান সামলাতে না-পেরে, বছর ঘুরতে-না-ঘুরতেই অ্যানডার্সকে ফার্ম ছাড়তে হল। এইবেলা ব্যারন বেশ দয়া দেখালেন ওদেরকে ভাড়াটিয়া হিসেবে থাকতে দিলেন।

*** *** ***

অ্যানা এখন ব্যারনের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে। হামেশাই ব্যারনপুত্রের সঙ্গে তার দেখা হয়। অ্যানাকে সে চিনতে পারে না। অবশ্য চিনতে চায় না বলাটাই যথার্থ হবে। এমনই তো হবার কথা ছিল–ব্যারনপুত্রকে নিজের বুকের দুধ খাইয়েছে সে, তাকে বাঁচাতে গিয়ে পেটের ছেলেকে বলি দিয়েছে; আজ কৃতজ্ঞতা স্বরূপ (!) ব্যারনপুত্র তাকে চিনবে না সেটাই তো স্বাভাবিক, সেটাই তো আভিজাত্য। যাহোক, অ্যানা কিন্তু যথেষ্ট উৎপাদনশীল ছিল। পরবর্তীতে তার আরও অনেকগুলো ছেলেপুলে হয়েছে, যারা ক্ষেতে-খামারে মজুর হিসেবে, কিংবা কুলি হিসেবে রেলওয়েতে কাজ করে। একজন আবার দাগী আসামি, এখন জেল খাটছে।

ব্যারন সাহেব এখন পুত্রের বিয়ের দিন গুনছেন। নাতি-নাতনীর মুখ দেখতে আকুল তিনি। পুত্র অবশ্য খুব একটা শক্তপোক্ত হয়নি। যে-কারণে ব্যারন সাহেব মাঝে মাঝেই অন্যরকম ভাবেন–সেই এতিমখানায় মারা যাওয়া পুত্রটি যদি আজ তাঁর উত্তরাধিকারী হত, তবে তিনি অনেকটাই নিশ্চিন্তে থাকতে পারতেন। ইত্যবসরে, দ্বিতীয়বারের মত ‘দ্য স্লেভস অব লাইফ’ পড়ে ব্যারন সাহেব স্বীকার করতে বাধ্য হলেন–“উঁচু শ্রেণি টিকেই থাকে নীচু শ্রেণির দয়ার ওপর।” ডারউইনের পুনঃপঠনে তিনি অস্বীকার করতে পারলেন না–“প্রাকৃতিক নির্বাচন ব্যাপারটা সবসময়ই অলঙ্ঘনীয়। যে যা-ই বলুক না কেন এ সত্য চিরদিন ধ্রুব হয়েই থাকবে।”

এ ডলস্ হাউস

বিয়ের বয়স প্রায় ছ’বছর হয়েছে। কিন্তু এখনও দেখলে প্রেমিক-প্রেমিকাই মনে হয়। স্বামী জাহাজের ক্যাপ্টেন। প্রত্যেক গ্রীষ্মে দীর্ঘভ্রমণে বের হতে হয়। ফলে বেশ কিছুদিন বাড়ির বাইরে থাকতে হয়। এতে অবশ্য এক রকম ভালোই হয়েছিল। কারণ, শীতকালে নিজেদের মধ্যে একটু-আধটু মন কষাকষি হলেও কিছু দিনের অনুপস্থিতি শেষে দুজনের প্রেম একেবারে নতুন করে শুরু হত!

স্বামী জাহাজে থাকাকালীন নিয়মিত স্ত্রীকে চিঠি লেখে, আর পাশ দিয়ে কোন জাহাজ যেতে দেখামাত্র চিৎকার করে বলে–“আমার চিঠিটা নিয়ে যাও, প্লিজ।” এমনি করে কতভাবে, কত চিঠি যে সে পাঠায় তার ইয়াত্তা নেই। অবশেষে একদিন যখন দূর থেকে স্টকহোমের বন্দর দেখা যায়, তখন ক্যাপ্টেনের আর তর সয় না। কীভাবে, কত দ্রুত স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবে সেই চিন্তায় অস্থির হয়ে ওঠে। শেষমেশ একটা বুদ্ধি মাথায় খেলে যায়–স্ত্রীকে টেলিগ্রাম করে দেয়, যেন সে আগে থেকেই বন্দরের কাছে দালাছড়া শহরের কোন একটা হোটেলে এসে ওঠে।

জাহাজ বন্দরের কাছাকাছি পৌঁছালে হোটেলের বারান্দায় একটা ছোট্ট নীল স্কার্ফ উড়তে দেখা যায়। সেটা দেখেই স্ত্রীর উপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হয় স্বামী। “আহ! জগতে এর চেয়ে আনন্দ বুঝি আর হয় না!” কিন্তু সময় যে যেতে চায় না! বন্দরে ভেড়ার পরও জাহাজে এত কাজ থাকে যে মুক্তি পেতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। জাহাজ থেকে নেমে ঘোড়ার গাড়িতে করে আসার সময়ও সে বার-বার মুখ বের করে অতি কষ্টে স্ত্রীর মুখটা দেখার চেষ্টা। করে। এবং … এবং, অবশেষে তাদের সাক্ষাৎ! তারা যে কী বলবে, কী করবে, তার যেন কোন কূল-কিনারা পায় না। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে স্বামী ভাবে, “ও ঠিক আগের মতই আছে। সেই হাসি, সেই সৌন্দর্য, সেই উফুল্লতা, সবই সেই আগের মত: ঠিক যেমন আগেরবার দেখেছিলাম।” স্ত্রীর মনেও একই ভাবনা। এভাবেই কিছুক্ষণ ঘোরের মধ্যে কাটে তাদের। এরপর আস্তে আস্তে অস্থিরতা খানিক কমে, সবকিছু একটু স্বাভাবিক হয়। এবার খোঁজ-খবর নেয়ার পালা: সমুদ্র, ঘর, বাচ্চাকাচ্চা, ভবিষ্যৎ, কোনটা ছেড়ে যে কোনটার কথা বলবে সে আরেক মধুর সমস্যা! ওদিকে যে রাতের খাবারের সময় বয়ে যাচ্ছে সেদিকে কারও কোন হুশ নেই! হঠাৎ করেই স্বামী যেন সবকিছু ভুলে আলতো করে স্ত্রীর হাতটা ধরে। তার চুম্বনে সেই প্রথম স্পর্শের মত লজ্জায় লাল হয়ে যায় স্ত্রী! কাঁচের গেলাসে মদের ফোয়ারা ছোটে।

কিছুক্ষণ পর সাইরেন শোনা যায়। জাহাজে সমবেত হবার সংকেত এটা। কিন্তু স্বামী সে সংকেত কানেই তোলে না। দুপুর একটা বাজার আগ পর্যন্ত স্ত্রীকে ছেড়ে কোথাও যাবার ইচ্ছে নেই তার।

কিন্তু এ কী হচ্ছে? সে চলে যাচ্ছে নাকি?

হ্যাঁ, তাকে তো যেতেই হবে। জাহাজের সবার সাথে ভোরবেলার প্রার্থনায় একত্রিত হতে হবে যে।

ও আচ্ছা, এই কথা! তা ভোরের প্রার্থনা কখন শুরু হবে?

ঘড়ির কাটার ঠিক পাঁচটায়।

ওহহো! এত ভোরে? কিন্তু এই সারাটা রাত স্ত্রী একা-একা কোথায় থাকবে?

স্ত্রী কোথায় থাকবে সেটা স্ত্রীর ব্যাপার!

মনে মনে কিছু একটা ভেবে স্বামী বেশ মজা পেল। তারপর চট করেই স্ত্রীর কাছে জানতে চাইলো, হোটেলের কোন্ রুমটা ভাড়া নেয়া হয়েছে। স্ত্রী গিয়ে সেই রুমের দরজার সামনে দাঁড়ালো। ভেতরে যেতে ভীষণ লজ্জা লাগছে তার! স্বামী সন্তর্পণে কাছে এসে গা ঘেষে দাঁড়ালো–চুম্বনে চুম্বনে স্ত্রীর মুখ ভরিয়ে তুললো। তারপর হ্যাঁচকা টানে কোলে তুলে নিয়ে পায়ের ধাক্কায় দরজা খুলে ফেললো।

–ওয়াও! এত্ত বড় খাট! দেখেতো আস্ত একটা জাহাজ মনে হচ্ছে! এত বড় খাটের কী দরকার ছিল!

স্বামীর কথায় স্ত্রী লজ্জা-রাঙা হয়। অবশ্য চিঠি পড়েই তার পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছুটা আঁচ করা যাচ্ছিল। তারা যে একসঙ্গে হোটেলে থাকবে সে সম্পর্কে সূক্ষ্ম একটা ইঙ্গিত চিঠিতে ছিল। এখন তার বাস্তবায়ন হচ্ছে। অতএব, স্বামী আপাতত ভোরের প্রার্থনার জন্য জাহাজে ফেরার চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলল।

–ধুর! এইসব প্রার্থনা ফার্থনায় কে যায়!

“ছি-ছি! ওভাবে বলতে হয় না। স্বামীর ঠোঁট চেপে ধরলো স্ত্রী। তারপর ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি দিয়ে বলল, “বিছানায় না-থেকে চল আমরা বসে বসে কফি খাই। বিছানাপত্র কেমন স্যাঁতসেঁতে মনে হচ্ছে।”

ঊহ! কী দুষ্টু হয়েছে বউটা, কোত্থেকে যে শেখে এসব দুষ্টুমি! ঠোঁটের ওপর রাখা স্ত্রীর হাতটা ধরে বুকের কাছে নিয়ে অর্থপূর্ণ হাসি দেয় স্বামী “আচ্ছা! বুঝলাম, সবই বুঝলাম!”

না, মোটেই সব বোঝেনি, সে আসলে আস্ত একটা বোকা।

তাই নাকি? আসলেই বোকা? কিছুই বোঝে না? ঠিক আছে, দেখা যাক কতটুকু বোঝে!

আস্তে করে স্ত্রীর কোমরে হাত দিল স্বামী।

উঁহু, এসব কিন্তু মোটেই ঠিক হচ্ছে না; আচরণে আরও সংযত হওয়া উচিত।

–আচরণে সংযত! এত সোজা? …

ঘড়ির কাটায় যখন রাত দুটো বাজল, তখন পূব-আকাশে রক্তরাঙা সূর্য দেখা দিচ্ছিল স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোতে রাতের বেলা সূর্য ওঠে]। স্বামী স্ত্রী খোলা জানালায় বসে দৃশ্যটা উপভোগ করছিল। ওরা এখনো যেন প্রেমিক-প্রেমিকাই রয়ে গেছে, তাই না? হুম… কিন্তু অনেক হয়েছে, ক্যাপ্টেন সাহেবকে এবার উঠতে হবে। আবার দশটায় ফেরত আসবে সে। তখন একসঙ্গে নাস্তা করে দুজনে নৌকায় ঘুরতে বের হবে।

যাবার আগে স্বামী নিজ হাতে কফি বানাল। ওরা যখন পাশাপাশি বসে কফি খাচ্ছিল, তখন সবেমাত্র সূর্য উঠতে শুরু করেছে, গাংচিলের ডানায় নতুন দিনের আহবান। দূরের সমুদ্রে গানবোটগুলোকে দেখা যাচ্ছিল। ক্যাপ্টেন সাহেব বার বার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিলেন। ঘড়ির কাটাগুলো এখন সূর্যের আলোয় চকচক করছে। নাহ্, আর একটুও দেরি করা যাবে না। কিন্তু যেতে যে মন চায় না! যাহোক, খানিক বাদেই আবার মিলনের সম্ভাবনায় এই আপাত-বিরহকে মেনে নিল ওরা। শেষবারের মত স্ত্রীকে চুম্বন করল স্বামী, তলোয়ার খাপে ভরল, তারপর ধীর পদক্ষেপে বেরিয়ে। গেল। ব্রিজের কাছে গিয়ে জাহাজে ওঠার ছোট নৌকাটাকে শিস দিয়ে ডাকল। স্ত্রী কিন্তু জানালায়ই দাঁড়িয়ে ছিল। পর্দা দিয়ে নিজেকে এমনভাবে আড়াল করে রেখেছিল, যেন দেখা দিতে ভীষণ লজ্জা লাগছে! ওদিকে নৌকা না-আসা পর্যন্ত স্ত্রীকে চুম্বন ছুঁড়ে দিচ্ছিল স্বামী। নৌকায় ওঠার সময় চিৎকার করে বলল–“ভালো করে ঘুমিয়ে, স্বপ্নে দেখা হবে।” নৌকা ছেড়ে দিল। স্বামী এবার দূরবীন দিয়ে স্ত্রীকে দেখার চেষ্টা করল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত, কালো-চুলে-জড়ানো একটা ছোট্ট শরীর দেখা যাচ্ছিল। সূর্যরশ্মি এসে পড়ছিল সেই মায়াবী শরীরটার ওপর। মনে হচ্ছিল যেন কোন কল্পনার মৎস্যকুমারী এসে জানালার কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে।

যথাসময়ে তোপধ্বনি হল। রণভেরীর দীর্ঘ আওয়াজ চকচকে জলের ওপর দিয়ে গিয়ে ছোট ছোট দ্বীপ ছাড়িয়ে দূরের পাইন বন থেকে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল। জাহাজের সব নাবিক এসে ডেকের ওপর একত্রিত হয়েছে। কিছুক্ষণ পর ভোরের প্রার্থনা শুরু হলো। এমন সুন্দর সকালের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাইবেল থেকে কিছু অংশ পড়ে শোনানো হলো।

দালাড়ো শহরের ছোট্ট গীর্জায় ঘণ্টা বাজতে শোনা গেল। রবিবারের ঘণ্টা। আজ সবকিছুই যেন কেমন ফুরফুরে। সকালের ঠাণ্ডা হাওয়ায় চেপে সাগরের বুকে অগণিত ছোট ঘোট নৌকা ভেসে বেড়াচ্ছে, নানান রঙের নিশান সেগুলোতে। ব্রিজের ওপর মনের আনন্দে কপোত-কপোতী ঘুরে বেড়াচ্ছে। জেলে নৌকার হাকডাকে চারপাশ মুখরিত; আর এই সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে, সূর্য যেন তরঙ্গ-সংকুল জলে নিজের সবটুকু জ্যোতি ঢেলে দিচ্ছে। এমন স্বর্গীয় পরিবেশে কী যেন কী মনে পড়ে যাওয়ায় স্ত্রীকে হঠাৎ লজ্জারাঙা হাসি হাসতে দেখা গেল।

দশটার সময় বারো জন নাবিক জাহাজ থেকে নামলেন। এদের মাঝে আমাদের ক্যাপ্টেন সাহেবও আছেন। অতএব, স্বামী-স্ত্রীর পুনর্মিলন ঘটলো। হোটেলের বিশাল ডাইনিং রুমে ওরা একসাথে নাস্তা করতে বসল। ওদের হাবভাব দেখে আশপাশের টেবিলে নানান রকম কানাঘুষা চলতে লাগলো–“এরা কি সত্যিই স্বামী-স্ত্রী?” ওরা কিন্তু এতে বেশ মজাই পেল; স্বামীর প্রেমিকসুলভ আচরণ যেন আরও বেড়ে গেল। স্ত্রী অবশ্য একটু একটু লজ্জা পাচ্ছিল–একবার স্বামীর দিকে তাকিয়ে হাসে, আবার ডিনার ন্যাপকিন দিয়ে একটুখানি খোঁচা দেয়।

নাস্তা শেষে ওরা ঘুরতে বেরুলো। ব্রিজের কাছে নৌকা বাঁধা ছিল। দুজনে হাত ধরাধরি করে উঠল। স্ত্রী বসল নৌকার হালে, স্বামীর হাতে বৈঠা। তবে মন কিন্তু বৈঠায় নেই। বারবার সে শুধু স্ত্রীর দিকেই তাকায়। স্ত্রীর ছোট্ট নরম গাল, মায়াভরা গভীর চোখ, ঝলমলে পোশাক, সবকিছু মিলিয়ে এক দুর্নিবার আকর্ষণে চোখ যে ফেরানোই যায় না। স্ত্রী কিছুক্ষণ

পর বাতাসের দিকে মুখ করে বসল। উত্তঙ্গ বাতাসের ঝাঁপটা এসে বারবার। তার পোশাক এলোমেলো করে দিচ্ছিল। কোনমতে আবার টেনেটুনে সেগুলো ঠিকঠাক করে নিচ্ছিলো। স্বামী চুপচাপ বসে সবকিছু দেখছিল আর মিটমিট করে হাসছিল। ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছিলো স্ত্রীর সাথে কথা বলতে। শেষমেষ একটা বুদ্ধি করল–ইচ্ছে করেই আনাড়ির মত নৌকা চালাতে শুরু করলো। নৌকা একবার এদিক যায়, তো পরমুহূর্তে ওদিক যায়। স্ত্রী রাগ। করে বকাঝকা করতে শুরু করল। স্বামী কিন্তু তাতে বেশ মজাই পেল। উৎসাহভরে বকা খেল, আর স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণ পর তার মাথায় এক নতুন দুষ্টুমি বুদ্ধি খেলা করল–স্ত্রীকে প্রশ্ন করল, “আচ্ছা। আমাদের বাবুটাকে সঙ্গে নিয়ে এলে না কেন?”

স্ত্রীকে দেখে বোঝা গেল না দুষ্টুমিটা সে বুঝেছে কি না। বেশ সরলভাবে পাল্টা প্রশ্ন করল, “বাবুকে আনলে ঘুমাতে দিতাম কোথায়?”

“কেন? আমাদের বিশাল জাহাজে!” স্বামীর ঠোঁটের কোণায় দুষ্টু হাসি।

স্ত্রী বোধহয় এবারে কিছুটা আঁচ করতে পারলো–কিছু না-বলে হাসতে লাগল। সে হাসি স্বামীর হৃদয়ে প্রশান্তির আলোড়ন তুললো। তার দুষ্টুমি কিন্তু তখনও শেষ হয়নি, প্রসঙ্গ বদলাবার ভান করে জিজ্ঞেস করল,

“হোটেলের মালকিন তো আমাদের পাশের রুমেই থাকেন, না?”

–হুঁ।

–সকালে কিছু বলেছেন?

–কেন? কিছু বলার কথা ছিল?

–না, মানে, গতরাতে তার ঘুম হয়েছে কি না?

–কেন? সকালবেলা উঠেই আমাকে হঠাৎ এ কথা বলবেন কেন?

“তা-তো আমি বলতে পারবো না! হতে পারে ঘরে ইঁদুর ঢুকল, কি জানালায় খসখস শব্দ হল; কিংবা আরও কত ধরনের শব্দেই তো একজন বয়স্ক মহিলার ঘুমে ব্যাঘাত ঘটতে পারে, তাই না?”

“উফ! তুমি যদি এসব বন্ধ না-কর তাহলে কিন্তু এবার ধাক্কা দিয়ে সমুদ্রে ফেলে দেব!” রাগের অভিনয় করল স্ত্রী। দুজনেই একসঙ্গে হেসে উঠল। কিছুক্ষণ পর একটা ছোট্ট দ্বীপের কাছে নৌকা ভেড়াল ওরা। খাবারদাবার নামিয়ে লাঞ্চ সেরে নিল। খানিক জিরিয়ে নিয়ে রিভলবার দিয়ে টার্গেট প্র্যাকটিস করল কিছুক্ষণ। আনন্দে বৈচিত্র্য আনতে কিছুক্ষণের জন্য একটা রডকে বল্লমের মত বানিয়ে মাছ শিকার করার চেষ্টা করল। তেমন সুবিধা করতে না পারলেও এটাকে ওদের কাছে বেশ মজার একটা খেলা মনে হল। বেশ কিছুক্ষণ এই খেলা খেলার পর নৌকায় ফিরল। এবার যাত্রা অসীমের দিকে, নির্মল সৌন্দর্যের দিকে যেখানে তুলতুলে রাজহাঁসেরা জলকেলি করে, আর মাছেরা সাঁতার কেটে বেড়ায় পরম আনন্দে। তবে, এই নির্মল সৌন্দর্যের মাঝেও স্বামী কিন্তু স্ত্রীর সৌন্দর্যকে ভুলল না; বারে বারে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে, চুম্বন করে কখনোই যেন সে ক্লান্ত হয় না…

ঠিক এভাবেই ছয়টি গ্রীষ্ম পার হল। প্রতিবারেই ওদের তারুণ্যের উজ্জ্বলতা সমানভাবে প্রকাশ পেত। আগের বারের মতই প্রাণোচ্ছল, আগের বারের মতই পাগল-পাগল ভাব, আর অবশ্যই আগের বারের মতই সুখী। শীতকালটা ওরা স্টকহোমে নিজেদের ছোট্ট বাড়িটায় কাটাত। এ-সময়টা ওদের জন্য বেশ মজার হত। স্বামী বাচ্চাদের জন্য নৌকা বানিয়ে দিত, কখনো চীন কিংবা দক্ষিণের সমুদ্রের দ্বীপগুলোতে তার দুঃসাহসিক অভিযানের গল্প বলত, আর বাচ্চারা বড়বড় চোখ করে সেসব শুনতো। মাঝে মাঝে স্ত্রীও নানা কাজের ছুতোয় বাচ্চাদের আশেপাশে ঘুরঘুর করত, মজার কোন গল্প শুনলে হেসে লুটোপুটি খেত। পুরো ঘরজুড়ে কেমন একটা শান্তির আবেশ তৈরি হত। জগতের কোথাও যেন আর এমন দ্বিতীয়টি হয় না। বাচ্চাদের বাবার গল্পে ক্ষণে-ক্ষণে নতুনতর ঘটনার অবতরণা হত। কখনো জাপানের সূর্য, কখনো ভারতের মন্দির, অষ্ট্রেলিয়ার নৌকা-বর্শা আবার কখনোবা নিগ্রোদের উদ্দাম নৃত্য আর শুঁটকি মাছের গল্প হত। দুনিয়ার কোথায় ভালো আখ হয়, কোথাকার আফিম বিশ্বখ্যাত ইত্যাদি হাজারো গল্পের ছড়াছড়িতে বাচ্চারা মুগ্ধ হয়ে থাকত। তারা হয়ত লক্ষ্যই করত না যে, দিন-দিন বাবার মাথার চুল পাতলা হয়ে আসছে। বাবার নিজেরও অবশ্য এ-নিয়ে তেমন মাথাব্যথা ছিল না; কারণ, বাড়ির বাইরে সে খুব একটা যেত না। যদিওবা যেত, সেই পুরোটা সময় বাড়ির চার দেয়ালের মধ্যেই তার মন পড়ে থাকত–সেখানেই যে তার স্বর্গ লুকিয়ে আছে। মাঝে মাঝে বন্ধুবান্ধব এলে তাদের সঙ্গে তাস খেলত, কদাচিৎ বারে গিয়ে একটু-আধটু মদপান করত। শুরুর দিকে যখন বাড়িতে তাস খেলা হত, তখন স্ত্রীও মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে খেলতে বসে যেত। কিন্তু এখন তার চার-চারটি সন্তান হয়েছে, সাংসারিক ব্যস্ততাও বেড়েছে। ফলে, আগের মত অতটা সময় নিয়ে আর বসা হয় না এখন। তবুও মাঝেমধ্যে একটু আধটু সময় বের করে খেলা দেখতে বসে, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই কোন না-কোন কাজে উঠে যেতে হয়। আর যখনই স্বামীর চেয়ারের পাশ দিয়ে যায়, স্বামী আস্তে করে কোমর জড়িয়ে ধরে কানের কাছে ফিসফিস করে বলে, “হাতের আসল কাজ আসলে এটাই!”

*** *** ***

এবারের যাত্রায় জাহাজ নিয়ে অনেক দূরে যেতে হবে। পুরো যাত্রা শেষ করে বাড়ি ফিরতে প্রায় ছ’মাস লেগে যাবে। ক্যাপ্টেন সাহেবের মনটা ভীষণ খারাপ–বাচ্চারা বড় হচ্ছে, দায়িত্ব বেড়ে যাচ্ছে। এত দায়িত্ব স্ত্রীর একার ওপর রেখে যেতে মোটেই মন মানছিল না। তাছাড়া, নিজেরও বয়স বাড়ছে; আগের সেই উদ্দামতার অনেকটাই এখন ভাটার দিকে। কিন্তু তবুও কিছু করার নেই, চাকরি বলে কথা! যেতে তাকে হবেই। অগত্যা সমুদ্রের উদ্দেশে বাড়ি ছাড়লেন ক্যাপ্টেন সাহেব। শুরুতে পৌঁছলেন ক্রনবার্গ। সেখান থেকে স্ত্রীকে লিখলেন০০

প্রাণপ্রিয় বধূয়া,

চারদিকে শান্ত বাতাস বইছে। শুধু আমার ভেতরটা ভীষণ অশান্ত। ভাবতেও পারছি না, তোমাদের ছেড়ে এত দূরে রয়েছি। বাড়ি থেকে বেরুবার সময় আমার যে কী পরিমাণ কষ্ট হচ্ছিল সেটা তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। যখন জাহাজ ছাড়ল (সন্ধ্যে ছ’টা, উত্তর-পূর্ব দিক থেকে শনশন বাতাস বইছিল) তখন মনে হল যেন আমার বুকের মধ্যে কেউ প্রচণ্ড জোরে পেরেক ঠুকছে, কানের মধ্যে কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল। মনে হচ্ছিল, আমি যেন সবরকম বোধশূন্য হয়ে গেছি। জাহাজের অন্যরা বলাবলি করছিল–নাবিকরা নাকি অশুভ কিছুর সংকেত আগে থেকেই পেয়ে যায়। জানি না এর সত্যতা কতখানি, তবে তোমার কোন চিঠি না-পাওয়া পর্যন্ত মনে শান্তি পাচ্ছি না।

আমার এদিককার কোন খবর নেই; কারণ কোন কিছুকেই আমার কাছে খবর বলে মনে হয় না। তোমাদের খবর কী? বাড়ির সব ভালোতো? ববের জন্য একজোড়া জুতো পাঠিয়েছিলাম, পেয়েছো? ওর পছন্দ হয়েছে তো? এই ছোট-ছোট মুহূর্তগুলো কাছে থেকে দেখতে পারলে খুব ভালো হত। কিন্তু কী করা যাবে বলো? আমার মত হতভাগা তো আর হয় না। যাহোক ভালো থেকো। আজ এ পর্যন্তই।

‘X’ এই ক্রশ চিহ্নে চুম্বন করলে আমার স্পর্শ পাবে।

ইতি

তোমার জনম-জনমের সাথী।

পুনশ্চঃ তুমি বরং সময় কাটানোর জন্য কোন বন্ধু খুঁজে নাও (অবশ্যই মেয়ে বন্ধু)। আর দালাড়ো হোটেলের মালকিনকে বলল, আমি ফিরে না-আসা পর্যন্ত যেন আমাদের রুমের সেই ‘জাহাজটাকে যত্ন করে রাখে।

পোর্টমাউথ পৌঁছে ক্যাপ্টেন সাহেব চিঠির উত্তর পেলেন–

জনম-জনমের সাথী,

বিশ্বাস কর, তোমাকে ছাড়া আমার একটা মুহূর্তও কাটতে চায় না। কিন্তু কী করবো বলো? এদিকে এতকিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয় যে সময় কোন দিক দিয়ে চলে যায় বুঝতেও পারি না। নতুন দুঃশ্চিন্তা শুরু হয়েছে এলিসকে নিয়ে দাঁত উঠেছে তোমার মেয়ের। কিন্তু ডাক্তার বলেছেন, সাধারণত এত শীঘ্র দাঁত ওঠার কথা না, এটা আসলে…লক্ষণ (তোমাকে বলতে চাচ্ছি না)। ববের পায়ে জুতো ঠিকমত লেগেছে, পছন্দও হয়েছে। নতুন জুতো পরে সে মসমঁসিয়ে হেঁটে বেড়ায়।

তুমি বলেছিলে কোন বান্ধবী খুঁজে নিতে। জানলে খুশি হবে, আমি খুব ভালো একজন বান্ধবী পেয়েছি। অবশ্য এটা বলা ভালো যে, সে-ই বরং আমাকে খুঁজে নিয়েছে। ওর নাম ওটিলিয়া স্যান্ডারগ্রীন। ক্যাথলিক কলেজে লেখাপড়া করেছে। ওর চিন্তা-ভাবনা অনেক গভীর, জীবনবোধও বেশ স্পষ্ট। অতএব, তোমার বউ গোল্লায় যাবে ভেবে দুঃশ্চিন্তা করার কোন কারণ নেই। ও যথেষ্ট ধর্মমনা। ওর সাথে কথা বলে মনে হয়েছে, ধর্মকে আমাদের আরও আন্তরিকভাবে গ্রহণ করা উচিত। যাহোক, সব মিলিয়ে ও চমৎকার একটা মেয়ে। তোমাকে লিখতে-লিখতেই এইতো ওটিলিয়া এসে গেল। ও তোমাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে।

ইতি

তোমার গুরলী

চিঠিটা হাতে পেয়ে যতটা উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন, পড়ার পর তার অনেকটাই নিভে গেল ক্যাপ্টেন সাহেবের। কোথায় যেন কী একটা খটকা লাগছে। প্রথমত, চিঠিটা অনেক ছোেট। দ্বিতীয়ত, বউয়ের অন্যান্য চিঠিতে যতটা আবেগ মাখা থাকে তার অর্ধেকও এ চিঠিতে নেই। আর এই ওটিলিয়াটাই বা কে? ওর নাম দু’বার লিখেছে। ক্যাথলিক কলেজ’, ‘ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনা কী সব গম্ভীর-গম্ভীর কথাবার্তা। তাছাড়া, আগের মত ‘গুল্লা’ না লিখে লিখেছে ‘গুরলী’। কী হচ্ছে এসব? নাহ্, কিছুতেই যেন মিলছে না। কোথায় যেন কী তাল কেটে যাচ্ছে…

পরের চিঠিটা ক্যাপ্টেনকে আরও ভাবিয়ে তুললো। আগেরটার সপ্তাহখানেক পরে এ চিঠিটা এল বোর্দুয়া থেকে। চিঠির সঙ্গে আলাদা খামে ভরা একটা বইও এসেছে দেখা গেল। যাহোক, নতুন চিঠি হাতে পেয়ে ক্যাপ্টেন আনন্দে আত্মহারা হলেন। তড়িঘড়ি করে খামটা খুলে পড়তে শুরু করে দিলেন।

প্রিয় উইলিয়াম (অ্যাঁ! সম্বোধনে পরিবর্তন!)।

জীবনটা আসলে একটা সংগ্রাম (সে আবার কী! সংগ্রামটংগ্রামের সাথে আমাদের কী সম্পর্ক!)। কেডরনের নিয়ত বয়ে চলা নদীর মত জীবনের শুরু থেকে শেষ অবধি পুরোটাই এক সংগ্রাম (সে কী রে! কেডরন নদী! তার মানে, বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছে!)। এ নদীর স্রোতের মতই আমাদের জীবনটাও যেন বয়ে চলেছে। মানুষ ঘুমের মধ্যে হাঁটলে যেমন বুঝতে পারে না কতটা বিপদ-সংকুল পথ সে পাড়ি দিচ্ছে, আমাদের অবস্থাও ঠিক তেমন (ওহহহ! ক্যাথলিক কলেজের শিক্ষা! এগুলো সব ওই ক্যাথলিক কলেজের শিক্ষার প্রভাব)। এরপর হঠাৎ যখন ঘুম ভাঙ্গে, সঙ্গে সঙ্গে আমরা নৈতিকতার সম্মুখীন হয়ে পড়ি (এর মধ্যে আবার নৈতিকতা কোত্থেকে এল!)। আমি অনুভব করতে পারছি, আমার ঘুমও ভেঙ্গেছে; আর তাই এখন নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করছি, আমাদের বিয়েকে কি সত্যিকার অর্থেই বিয়ে বলা যায়? কষ্ট হলেও স্বীকার করতে হচ্ছে, উত্তরটা না। কারণ, “ভালোবাসা স্বর্গ থেকে আসে।”( সেন্ট ম্যাথিউ, অনুচ্ছেদ ১১, পৃষ্ঠা ২২,২৪)।

ক্যাপ্টেন সাহেব আর স্থির থাকতে পারছিলেন না। তাঁর দুনিয়াসুদ্ধ কাঁপছিল। কিন্তু চিঠির পুরোটা তখনও শেষ হয়নি। নিজেকে স্থির রাখতে এক গ্লাস রামের সাথে পানি মিশিয়ে এক ঢোকে পেটে চালান করে দিলেন। এবার চিঠির বাকি অংশ পড়তে শুরু করলেন

“আমাদের ভালোবাসার পুরোটাই আসলে পার্থিব। আমরা কখনোই আত্মা দিয়ে একে-অন্যকে চিনিনি। প্লেটো যে ভালোবাসার কথা বলেছেন, তার ধারেকাছেও যেতে পারিনি আমরা। কখনো ভেবে দেখেছো, আমাদের ভালোবাসায় আত্মার মিলন হয়েছে কি না? আমাদের আত্মা একে-অপরকে কখনো চিনেছে কি না? (ফাইডন, গ্রন্থ ৬, অধ্যায় ২, অনুচ্ছেদ ৯)। আমি জানি, এখানেও উত্তরটা ‘না’-ই হবে। তাহলে তোমার কাছে আমার অবস্থানটা কী? শুধুই একজন গৃহকর্মী? তোমার রক্ষিতা? উহ! কী লজ্জার কথা, কী অসম্মানের কথা। ভাবতেও কষ্ট হচ্ছে আমার।”

ওহ্! আর সহ্য হচ্ছে না। ওই ডাইনি ওটিলিয়া চুলোয় যাক, চুলোয় যাক ওর ক্যাথলিক কলেজের সব বিদ্যা। গুরলী আমার গৃহকর্মী! ওহ্! আমি স্বপ্নেও কখনো এমন ভাবতে পারি না। ও আমার স্ত্রী, আমার সন্তানদের মা। অথচ, ও কীভাবে এমন কথা লিখতে পারলো?

যাহোক, চিঠির শেষ অংশটুকু এমন–

“চিঠির সঙ্গে একটা বই পাঠিয়েছি। বইটা ভালো করে পড়লে তোমার সব প্রশ্নের উত্তর পাবে। শত শতাব্দী জুড়ে স্ত্রী-জাতির হৃদয়ে চেপে রাখা অব্যক্ত বেদনার কথাই বলা হয়েছে বইটাতে। বলা হয়েছে স্ত্রীদের প্রতি স্বামীদের করা অন্যায় আর অবজ্ঞার কথা। পুরো বইটা মনোযোগ দিয়ে পড়ে, চিন্তা করে দেখো আমাদের মিলনকে সত্যিকারের ‘বিয়ে’ বলা যায় কি না। তারপর চিঠির উত্তর দিও।

ইতি

গুরলী

চিঠিটা হাতে নিয়ে ক্যাপ্টেন সাহেব কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলেন। অলুক্ষণে কিছুর স্পষ্ট ইঙ্গিত পাচ্ছেন তিনি। কিন্তু কিছুতেই মাথায় আসছে না স্ত্রীর কী এমন হল যে তার চিন্তা-ভাবনায় এতটা পরিবর্তন এলো। তবে যা-ই হোক না কেন, সেটাকে অবশ্যই ধর্মচিন্তা বলা যাবে না, কারণ, আদতে এইসব চিন্তা-ভাবনা ধর্ম নিয়ে প্রতারণার সামিল। চট করে উঠে চিঠির সাথে পাঠানো বইটার ওপরের খাম ছিঁড়ে ফেললেন তিনি–এ ডলস হাউস’, হেনরিক ইবসেন। আচ্ছা, এই তাহলে! বইয়ের নামটা তো ভালোই মনে হচ্ছে। তাদের বাড়ি একটা চমৎকার পুতুলঘর, স্ত্রী তার ছোট পুতুল আর তিনি স্ত্রীর বড় পুতুল। জীবনের কঠিন পথ তারা একসঙ্গে নেচে-গেয়ে পাড়ি দিয়েছেন–সুখী হয়েছেন। জীবনের কাছে এর চেয়ে বেশি আর কি ই-বা চাইবার থাকতে পারে? বইটার নাম অনুযায়ী তো মনে হচ্ছে, এসব কথাই ওতে লেখা থাকার কথা। কিন্তু স্ত্রীর চিঠি পড়েতো তা মনে হল না। নিশ্চয়ই কিছু গড়বড় আছে। বইটা এখনই পড়ে বুঝতে হবে সমস্যাটা কোথায়।

পরবর্তী তিন ঘণ্টার মধ্যে ক্যাপ্টেন সাহেব বইটা পড়ে শেষ করলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু মেলাতে পারলেন না। এ বইয়ের সঙ্গে তাঁর নিজের কিংবা তাঁর স্ত্রীর মিল কোথায়? তারা কি কোন দলিল জালিয়াতি করেছে?–না। তারা কি একে-অন্যকে ভালোবাসেনি? অবশ্যই বেসেছে। তাহলে এই বই পড়ে বিচলিত হবার কী আছে? স্ত্রী তাকে এই বইটা পাঠালোই-বা কেন? উঁহু! নিশ্চয়ই খুব সূক্ষ্ম কিছু বাদ পড়েছে। ক্যাপ্টেন সাহেব এবার বইটা নিয়ে নিজের কামরায় গেলেন। দরজা বন্ধ করে দিয়ে আবার পড়তে শুরু করলেন। এবার আপাতদৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো লাল-নীল কালি দিয়ে দাগিয়ে পড়তে থাকলেন। কখন যে রাত ফুরিয়ে ভোর হল খেয়ালই হল না। মনোযোগ দিয়ে দ্বিতীয়বারের মত পুরো বইটা পড়ার পর স্ত্রীকে লিখলেন–

‘এ ডলস হাউস’ নাটকের পর্যালোচনা

১. ভদ্রমহিলা ঐ লোকটিকে বিয়ে করেছিল, কারণ সে জানত, লোকটি তাকে ভালোবাসে। এখানে সে বেশ সূক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে। সে যদি কারও প্রেমে পড়ার অপেক্ষায় থাকত, তাহলে হয়ত এমনও হতে পারত যে, ভদ্রলোকটি তার প্রেমে পড়তই না। কারণ, দু’পক্ষ একই সময়ে, সমানভাবে, একে-অন্যের প্রেমে পড়েছে এমন ঘটনা বিরল।

২. ভদ্রমহিলা দলিল জাল করেছিল। স্বীকার করতেই হবে, এখানে সে বড় একটা বোকামি করেছে। কিন্তু কাজটা সে শুধুমাত্র তার স্বামীর জন্য করেছে সেটা সত্য নয়। কারণ, স্বামীকে সে কখনোই সত্যিকারে ভালোবাসেনি। সে যা করেছে, তা দায়িত্ব মনে করে করেছে। তাই, সে যদি বলত, কাজটা সে তার স্বামী-সন্তান এবং নিজের জন্য করেছে তাহলে বরং সেটা গ্রহণযোগ্য হত।

৩. নোরার নাচ শেষে হেলমারের তাকে আলিঙ্গন করতে চাওয়াটা যে শুধুই তার ভালোবাসার নিদর্শন সেটাতো ঠিক। কিন্তু হেলমার হয়ত আরও অনেক কিছুই করতে চায় যা মঞ্চে দেখানো সম্ভব নয় বলে নাট্যকার তা বাদ দিয়েছেন। ফরাসী একটা প্রবাদ আছে জানো তো “অনেক কিছুই করা যায়, যার সবকিছু দেখানো যায় না। কিন্তু নাট্যকার যদি সত্যিই নিরপেক্ষ হতেন তাহলে তিনি অন্য পক্ষের চাওয়ার কথাও অবশ্যই উল্লেখ করতেন। ওলেন্ডার বলেছেন “মাদী সারমেয় চায়, আর মর্দা সারমেয় আদায় করে নেয়।” (দালাডোর সেই ‘জাহাজ’র কথা মনে করে দেখো।)।

৪. নোরা যখন আবিষ্কার করল, তার স্বামী আসলে মূর্খ (তখনই আবিষ্কৃত হল যখন তার কৃত অপরাধ প্রকাশিত না-হওয়ায় স্বামী তাকে ক্ষমা করতে চাইছে) তখন সে তার সন্তানদের ফেলে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল, সন্তান প্রতিপালনের জন্য নিজেকে অযোগ্য মনে করল। নষ্টামির এক চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত এটা। নিজেকে সে খুব চালাক মনে করত। কিন্তু তা না-করে নিজেকে যদি বোকা বলে ভাবতে পারত, তাহলে বরং তারা দুই বোকা (পুরো নাটকেই স্বামীকে সে বোকা বানিয়ে রেখেছে) মিলেমিশে সুন্দর করে সংসার করতে পারত (একটা কথা জিজ্ঞেস না করে পারছি না, ক্যাথলিক কলেজে দলিল জাল করাকে নিশ্চয়ই পূণ্য হিসেবে শেখানো হয় না?)। যাহোক, সবচেয়ে জঘন্য ব্যাপার হচ্ছে, সে তার সন্তানদের প্রতিপালনের দায়িত্ব সেই লোকটার কাছেই দিয়ে গেল যাকে সে নিজে ভীষণ ঘৃণা করে। এটা কি স্পষ্ট স্বার্থপরতা নয়?

৫. নোরা যদি সত্যিই তার স্বামীকে নির্বোধ মনে করে থাকে, তাহলে, তার উচিত ছিল অমন নির্বোধ লোকের কাছে সন্তানদের ছেড়ে না দিয়ে বরং নিজের সেখানে থেকে যাওয়া।

৬. নোরার কূটবুদ্ধি দিয়ে হাসিল করা কাজগুলোকে প্রশংসা করেনি বলে স্বামীকে দোষ দেয়া ঠিক হবে না। কারণ, নাটকের শেষ মুহূর্তের আগে সে জানতই না যে, তার স্ত্রী এমন কূটচাল চালতে পারে। নোরা নিজের আসল চরিত্র সব সময়ই স্বামীর কাছে গোপন করেছে।

৭. পুরো নাটকে নোরা আসলে বোকামিই করেছে। সে নিজেও পরবর্তীতে তা বুঝতে পেরেছে কিন্তু মেনে নিতে পারেনি।

৮. সব দিক পর্যালোচনা করে বলা যায়, ওরা একসঙ্গে থাকলে কিন্তু ভবিষ্যতে বেশ সুখে থাকতো। কারণ, নোরার স্বামী তার ভুল বুঝতে পেরেছিল, নোরা নিজেও বুঝতে পেরেছিল যে তার সব আচরণ ঠিক ছিল না।

যাহোক, নাটক নিয়ে আর না। সবকিছু ভুলে চল আমরা আবার নতুন করে শুরু করি। এই আমি আমার বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিলাম। আমাদের তো কিছুই হারায়নি। স্বীকার করে নিচ্ছি, আমরা দুজনেই বোকা। তুমি হচ্ছো ছোট্ট নোরা, যাকে ভালোভাবে আদর-যত্ন করা হয়নি; আর আমি হচ্ছি বুড়ো হাদারাম, যে এতদিন ভালোভাবে জানতই না কীভাবে আদর-যত্ন করতে হয়। আসলে আমরা দুজনেই করুণার পাত্র। কিন্তু কী আর করা যাবে, বল? বড়জোর তাদেরকে মন জুড়িয়ে গালাগাল করা যায় যারা আমাদের এসব শেখায়নি। পুরুষ মানুষ হলেও আদপে আমি কিন্তু তোমার মতই কোমল। হয়ত খানিকটা বেশিও হতে পারি! কারণ, আমি বিয়েই করেছি শুধুমাত্র ভালোবাসার জন্য, তোমাকে নিয়ে ঘর করবো বলে। অতএব, সবকিছু ভুলে চল আমরা বন্ধু হয়ে যাই, আর জীবনের পাঠশালায় যা কিছু নিজেরা শিখেছি তা আমাদের সন্তানদেরও শেখানোর চেষ্টা করি।

আর শোন, তোমার পাঠানো বইটা আগাগোড়া পড়ে মন্তব্য তো পাঠালাম; কিন্তু একবারও কি ভেবে দেখেছ, এর বিষয়বস্তু আমাদের জীবনের সঙ্গে আদৌ সঙ্গতিপূর্ণ কি না? আমরা কি একে-অন্যকে ভালোবাসিনি? একে-অন্যের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করিনি? মনে করে দেখ, শুরুর দিকে অনেক বিষয় নিয়েই আমাদের মনোমালিন্য হত; কিন্তু পরবর্তীতে আমরা কি সেগুলোকে শুধরে নিইনি? এ তোমার কেমন খামখেয়ালী শুরু হল, বলো তো? আমার এসব একদম ভালো লাগছে না। ওই ওটিলিয়া আর ওর ক্যাথলিক কলেজের গুষ্টিসুদ্ধ নরকে যাক। যে বইটা তুমি পাঠিয়েছ সেটা আসলে একটা হতচ্ছাড়া-বাজে বই। এটাকে এমন একটা জাহাজের সঙ্গে তুলনা করা যায় যার মধ্যে যাত্রীদের বাঁচানোর মত যথেষ্ট সংখ্যক বয়া নেই। ফলে যাত্রীরা ডুবে মরে। আমি তন্নতন্ন করে খুঁজে একটা বয়া পেয়েছি, কিন্তু একবার এটা হারিয়ে ফেললে দ্বিতীয়বার হয়ত আর খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে না। তোমার কি মনে হয় না, যে বাদামের খোসা ফাটালে ভেতরে পঁচা বেরুবে সে বাদাম না ফাটানোই ভালো? আমার তো মনে হয়, সে বাদাম শুধু শয়তানের জন্য তুলে রাখা রাখা উচিত। যাহোক, প্রার্থনা করি তুমি সুখে থাকো, শান্তিতে থাকো, তোমার স্বাভাবিক বোধ আবার ফিরে আসুক।

বাচ্চারা কেমন আছে? তুমি কিন্তু ওদের কথা উল্লেখ করতে ভুলেই গেছ। বোধহয় নোরার হতভাগ্য বাচ্চাগুলোকে নিয়ে খুব বেশি চিন্তিত ছিলে, তাই না? (অবশ্য অমন হতভাগ্য বাচ্চা শুধু অমন হতভাগা নাটকেই দেখা যায়!)। আমার ছোট্ট সোনা ছেলেটা কি কাঁদছে? আমার ফুটফুটে নাইটিংগেল পাখি কি গান গাইছে? আর সর্বোপরি, আমার প্রাণের পুতুল নেচে বেড়াতে ভুলে যায়নি তো? অবশ্য সে যদি চায়, তার জীবনসঙ্গী সুখে থাকুক তাহলে তার ভুলে যাবার কথা নয়। যাহোক, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, যাবতীয় অমঙ্গল থেকে তোমাকে দূরে রাখুন। আমাদের দুজনের মাঝে যেন কোন ভুল বোঝাবুঝি না হয় এমন প্রার্থনাই করি। তোমাকে হয়ত শেষ পর্যন্তও বোঝাতে পারলাম না আমার মন কতটা খারাপ হয়েছে। বসে বসে মনজুড়িয়ে বইটাকে গালিগালাজ করতে পারলে হয়ত খানিকটা শান্তি পেতাম। যাহোক, এখন থাক সেসব কথা, ঈশ্বর আমাদের সন্তানদের মঙ্গল করুন। ওদের ছোট্ট গালে আমার আদর দিও।

ইতি

তোমার বিশ্বস্ত জীবনসঙ্গী

চিঠিটা পোস্ট করার পর ক্যাপ্টেন সাহেব অফিসারদের মেসে গেলেন। সেখানে খানিকটা মদ্যপান করলেন। জাহাজের ডাক্তারও সেসময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ক্যাপ্টেন সাহেব ডাক্তারের দিকে ফিরে এলোমেলোভাবে বললেন, “বাতাসে বারুদের গন্ধ পাচ্ছ? আমি কিন্তু পাচ্ছি। এখন আমি টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবো, যাতে আমার ওপর দিয়ে উত্তর-পূর্ব-উত্তর দিক থেকে বাতাস বয়ে যায়।”

ডাক্তার সাহেব ক্যাপ্টেনের কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলেন না। কথায় মাতলামির স্পষ্ট আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

–ওহ! ওটিলিয়া! ওটিলিয়া! ওই মাগী চায়টা কী? ও আমার হাতে জব্দ হতে চায়। ডাইনিটাকে লেবারদের মেসে ছেড়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে রাখতে পারলে ভালো হত। আমি জানি, ওর মত বুড়ি-মাগীর জন্য এটাই উপযুক্ত হবে।

এবারে ডাক্তার সাহেব খানিকটা এগিয়ে এলেন। উৎসুকভাবে জিজ্ঞেস করলেন, “কী হয়েছে, বন্ধু?”

ক্যাপ্টেন আবার হেড়ে গলায় চিৎকার করলেন–“প্লেটো, এই শালা প্লেটোই যত নষ্টের গোড়া। ছয় মাস সমুদ্রে থাকলে বুঝতো প্রেম কাকে বলে। এই শালা আবার নৈতিকতার কথা বলে! নৈতিকতা,অ্যাঁ? রাইফেলের বাট দিয়ে পিটিয়ে তোর নৈতিকতা বের করে ছাড়বো, শালা! কোথায় ওটিলিয়া? ওই শালী বিয়ে করলে তখন আর মুখে প্লেটোর কথা ফুটতো না।”

ক্যাপ্টেনের পাগলামিতে ডাক্তার সাহেব এবার বিরক্ত হলেন, “ওফ! তোমার হয়েছেটা কী?”

–কিছু না। কিছু হয়নি আমার। ওহহহ! তুমিতো ডাক্তার, না? হ্যাঁ, তুমিই ভালো জানবে। আচ্ছা, বলোত এই ভাতারছাড়া মাগীগুলোর সমস্যাটা কী? তোমার কী মনে হয়, বিয়ে না-করে থাকা কি ভালো কথা? ওদের কি বিয়ে করার ইচ্ছে জাগে না? ওদের কি… লাগে না?

ক্যাপ্টেনের বকবকানি আর দাঁত খিঁচুনি দেখে ডাক্তার সাহেব শেষপর্যন্ত হো হো করে হেসেই দিলেন। তারপর, বক্তৃতা দেয়ার মত করে শুরু করলেন, “দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, জগতে নারী-পুরুষের সংখ্যার অনুপাত সমান নয়। বরং, পুরুষের সংখ্যাই কম। ফলে, সব নারীর পক্ষে বিয়ে করাটা সম্ভব হয় না। তবে প্রকৃতিতে কিন্তু ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রকৃতিতে বেশিরভাগ পুরুষ প্রাণীই বহুগামী, আর এক্ষেত্রে তাদের তেমন কোন বাধাও পেতে হয় না। কারণ সুস্থতা এবং সবলতাই প্রকৃতিতে টিকে থাকার প্রধান হাতিয়ার। এ-কারণে, সঙ্গীহীন নারী পশু প্রকৃতিতে দেখা যায় ্না। কিন্তু সভ্য সমাজে এমনটা দেখা যায়। সভ্য দেশগুলোতে, যেখানে নারী-পুরুষ সমান অধিকার ভোগ করে, সেখানে একজন পুরুষের যথেষ্ট পরিমাণ জীবিকা অর্জন করাটা কিন্তু সৌভাগ্যের ব্যাপার; কারণ তাদের চেয়ে নারীদের সংখ্যা বেশি। তাই যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও একজন নারীকে যদি সঙ্গীহীন থাকতে হয়, তাহলে মানতেই হবে, তার কপাল খারাপ। এমন নারীদের প্রতি সবার সহানুভূতি দেখানো উচিত।”

–সহানুভূতি! ঠিক আছে, তা না-হয় মানলাম। কিন্তু ওরা নিজেরা কি অন্যের প্রতি সহানুভুতিশীল?”

ক্যাপ্টেন সাহেব এবার ডাক্তারকে সব ঘটনা বললেন। এমনকি, তিনি যে সবেমাত্র এ জাতীয় একটা নাটক পড়েছেন তাও বললেন। সব কথা শুনে ডাক্তার সাহেব মদভর্তি বোতলের ছিপির ওপর হাত রেখে বেশ বিজ্ঞের মত বললেন, “এসব অর্থহীন লেখালেখির কোন শেষ নেই। এগুলোকে এত পাত্তা দেয়ারও কিছু নেই। একমাত্র বিজ্ঞানই পারে সব প্রশ্নের উত্তর দিতে।”

*** *** ***

ছ’ মাস ফুরিয়ে এলো। ক্যাপ্টেনের বাড়ি ফেরার সময়ও ঘনিয়ে আসছে। এই পুরোটা সময় জুড়েই স্ত্রীর সঙ্গে তার পত্রালাপ হয়েছে। অবশ্য সেগুলো খুব একটা সুখকর ছিল না (স্ত্রী কঠোর ভাষায় তার সমালোচনার জবাব দিয়েছেন)। যাহোক, অবশেষে একদিন ক্যাপ্টেন সাহেব দালাড়ো বন্দরে নামলেন। তার স্ত্রী, বাচ্চারা, দু’জন কাজের লোক আর ওটিলিয়া আগে থেকেই সেখানে উপস্থিত ছিল। স্ত্রী এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানালেও তাকে দেখে খুব একটা আন্তরিক বলে মনে হল না। নিতান্ত অনিচ্ছায় সে স্বামীর চুম্বন পেতে কপাল এগিয়ে দিল। ক্যাপ্টেন সাহেব কিন্তু চোখের কোণা দিয়ে ওটিলিয়াকে দেখছিলেন। হারামজাদী জাহাজের মাস্তুলের মত ঢ্যাং-ঢ্যাংয়ে লম্বা, তার-ওপর আবার ছেলেদের মত ছোট করে চুল কাটিয়েছে। পেছন থেকে দেখতে ঠিক একটা ময়লা ন্যাকড়ার মত লাগছে!

রাতে সেই দালাড়ো হোটেলে এসে উঠল ওরা। ব্যাগবোঁচকা রেখে, হাত-মুখ ধুয়ে, খাবার টেবিলে বসল। কেউই অবশ্য তেমন কিছু খেল না। এটা-ওটা নিয়ে নাড়াচাড়া করল কিছুক্ষণ; তারপর শুধু চা খেল। অন্য কোন পানীয় ছুঁয়েও দেখল না। সবশেষে শোয়ার আয়োজন হল। সেই বিশাল জাহাজে এবার ছেলেমেয়েরা ঘুমালো, আর ক্যাপ্টেন সাহেব পড়ে রইলেন চিলেকোঠার এককোণায়। উহ! কি বিশাল পরিবর্তন! ক্যাপ্টেন সাহেব হতবুদ্ধি হয়ে যাচ্ছেন। না-না, বিবাহিত হয়েও বউ ছাড়া থাকা, এ কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না।

পরদিন সকালে ক্যাপ্টেন সাহেব স্ত্রীকে নিয়ে ঘুরতে বেরুতে চাইলেন। ইচ্ছে ছিল স্টীমারে করে বেড়াবেন। কিন্তু বাদ সাধল ওটিলিয়া। তার নাকি স্টীমারভীতি আছে। তাছাড়া আজ রবিবার (আরে! রবিবার তো কী হয়েছে? হারামজাদী তুই তোর রবিবার নিয়েই থাক!)। অগত্যা সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হল। স্ত্রীকে নিয়ে হাঁটতে বেরুবেন তিনি। অনেক কথা জমা হয়ে আছে, একে-অন্যকে অনেক কিছু বলার আছে। কিন্তু এর মধ্যে যেন কোনভাবেই ওটিলিয়া না থাকে। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে শেষ পর্যন্ত ওটিলিয়াকে এড়ানো গেল–শুধু তারা দুজন বের হলেন। অনেকদিন পর হাত ধরে হাঁটলেন তারা। তবে মুখে খুব বেশি কথা বললেন না। অল্পসল্প যা বললেন তা মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য নয়, বরং গোপন করার জন্য। কলেরায় মৃতদের কবরস্থান পার হয়ে সুইস উপত্যকার পথ ধরলেন দু’জনে। পাইন বনে বাতাস লেগে খসখস আওয়াজ হচ্ছিল, আর বড় বড় শাখা-প্রশাখার ফাঁকে ফাঁকে দূরের নীল সমুদ্রের আলো ঠিকরে বেরুচ্ছিল। স্বামী-স্ত্রী হাঁটতে-হাঁটতে একটা বড় পাথরের কাছে গিয়ে বসলেন। সুযোগ বুঝে ক্যাপ্টেন সাহেব চট করে স্ত্রীর কোলের কাছে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়লেন। মনে মনে ভাবলেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়ত ঝড়টা শুরু হবে! হলোও তাই, স্ত্রী-ই আগে শুরু করলেন, “আমাদের বিয়ে সম্পর্কে কিছু ভেবেছো?”

–না।

ক্ষণিক নীরবতা। কিছুক্ষণ পর ক্যাপ্টেন সাহেব নীরবতা ভাঙলেন “পুরো ব্যাপারটাকে আগাগোড়া তলিয়ে দেখে আমার মনে হয়েছে, এটা আসলে ভাবার মত কোন বিষয় নয়। ভালোবাসা হৃদয়ানুভূতির ব্যাপার, হৃদয় দিয়েই এটা চালিত হওয়া উচিত। দড়ি-কাছি বেঁধে, কাটা-কম্পাস ম্যাপ দিয়ে হিসেব করে ভালোবাসা পেতে গেলে ব্যর্থতা অনিবার্য।”

–কিন্তু এটাতো সত্য যে, আমাদের সংসার একটা পুতুলের সংসারে পরিণত হয়েছে।

এবার গলায় একটু জোর দিলেন ক্যাপ্টেন সাহেব–“একমত হতে পারছি না। তুমি কখনো কোন দলিল জাল করনি, কোন ডাক্তারের কাছে হাঁটু উঁচু করে দেখাওনি যাতে পরবর্তীতে তাকে কাজে লাগানো যায়, রোমান্টিকতার নামে তুমি কখনো তোমার স্বামীর সাথে ভালোবাসার মিছে অভিনয় করনি, তুমি কখনোই এতটা বেকুব ছিলে না যে, তুমি সন্দেহ করবে যে দোষ তুমি না বুঝে করেছ তার জন্য তোমার স্বামী তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করবে; সর্বোপরি, তুমি কখনোই আমার কাছে মিথ্যে বলনি। আর আমিও তোমার কাছে সবসময়ই বিশ্বস্ত থেকেছি। হেলমার যেমন তার ব্যাংকে লোক নিয়োগের ব্যাপারে নোরার হস্তক্ষেপকে খারাপভাবে নেয়নি, আমিও তেমনি আমার সব ব্যাপারে তোমাকে সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ দিয়েছি। অতএব, আধুনিক বা সনাতন যে পদ্ধতিতেই বিবেচনা কর না কেন, আমাদের সম্পর্ক স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, আমাদের বিয়ে পবিত্র বন্ধন।”

–মানছি তোমার কথা, কিন্তু তুমিও নিশ্চয়ই মানবে, আমি তোমার গৃহকর্মী ভিন্ন অন্য কিছু নই।

–ওহহহ! আবার! ক্ষমা কর, মানতে পারছি না। তোমাকে কখনোই। রান্নাঘরে বসে খেতে হয় না, তোমার নিজের বাড়িতে যে কাজগুলো তুমি। কর তা সামান্য কটা টাকার জন্য কর না, টাকা-পয়সা খরচের ব্যাপারে। তোমাকে কখনো হিসাব দিতে হয় না, তুমি কী করলে বা না করলে সে। জন্য তোমাকে বকা খেতে হয় না। আর তাছাড়া, আমাকে যেসব কাজ। করতে হয় সেগুলো একবার ভেবে দেখ–জাহাজের গতিপথ হিসাব করা, দড়ি-কাছি সামাল দেয়া, হেরিং মাছ আর মদের বোতল গুনে রাখা, আটা ময়দার বন্দোবস্ত করা; সর্বোপরি, তোমাদের ছেড়ে দূরে দূরে থাকা; এগুলো কি তোমার কাজের চেয়ে ভালো কিছু? তার চেয়ে তুমি বরং আস্ত একটা সংসার দেখাশোনা করছ, বাচ্চাদের বড় করে তুলছ, এগুলো কি বেশি গর্বের আর বেশি সম্মানজনক নয়?

–না, কোনভাবেই নয়। তোমার কাজের জন্য তোমাকে মাইনে দেয়া হয়, তুমি স্বাধীন, তোমার ওপর তোমার নিজের কর্তৃত্ব আছে। সবচেয়ে বড় কথা হল, তুমি একজন পুরুষ মানুষ।

ক্যাপ্টেন এবার অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন, “ওহহহ! তুমি কি সত্যিই চাও তোমার কাজের জন্য আমি তোমাকে মাইনে দিই? তুমি কি সত্যিই আমার গৃহকর্মী হতে চাও? ঠিক আছে, না হয় মানলাম পুরুষ হয়ে জন্ম নিয়ে ভুল করেছি। আজকাল তো পুরুষ হয়ে জন্ম নেয়াটা রীতিমত অপরাধ! কিন্তু এতেতো আমার কোন হাত নেই। সব প্রাণীর মধ্যে স্ত্রী এবং পুরুষ এই দুটো জাত থাকবেই; না হলে তো জগৎ থেমে যাবে। এই দুই জাতের মধ্যে যারা ঝগড়া লাগিয়ে দেয়ার উপক্রম করে তারা যেন নরকে যায়।”

শেষ কথাগুলো বলার সময় ক্যাপ্টেন সাহেবের গলায় আক্ষেপ ঝরে পরছিল। কিন্তু তার আরও কিছু প্রশ্নের জবাব দেবার ছিল

–আচ্ছা, তুমি দাবি করলে তুমি আমার গৃহকমী, অর্থাৎ আমি তোমার প্রভু; কিন্তু ভেবে দেখ তো, তোমার সাথে পরামর্শ না করে আমি কখনো কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছি কি না। সবসময় আমরা মিলেমিশে সিদ্ধান্ত নিই না? বরং বলা যায়, তোমার অনেক সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আমার কিছু বলারই থাকে না, তুমি যেভাবে চাও সেভাবেই কর। বাচ্চাদের তুমি পুরোপুরি নিজের সিদ্ধান্তে বড় করছ না? সেবার তোমাকে বললাম, বাচ্চাটা ঘুমানোর সময় ওকে দোলা দিও না, ওতে শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা হতে পারে। কিন্তু তোমার মনে হল, দোলা দেয়াটাই উচিত হবে। অর্থাৎ, আমরা পুরোপুরি বিপরীত সিদ্ধান্তে ছিলাম। এক্ষেত্রে আমাদের আপোস করার কোন উপায় ছিল না; কারণ দোলা দেয়া এবং না দেয়ার মধ্যবর্তী কোন অবস্থা নেই। অতএব, শেষ পর্যন্ত তোমার সিদ্ধান্তই বাস্তবায়িত হল। আমি কি এসব নিয়ে কখনো কোন অভিযোগ করেছি?–করিনি। বরং এসব নিয়েই মিলেমিশে আমরা বেশ ভালো আছি। অথচ, ওই ওটিলিয়ার কথা শুনে আজ তুমি আমাকে দূরে ঠেলে দিচ্ছ!

“সবসময় শুধু ‘ওটিলিয়া’, ‘ওটিলিয়া কর কেন? তুমি নিজেই তো বলেছিলে ওকে জুটিয়ে নিতে।” বেশ ঝাঁঝালো গলায় কথাগুলো বলল স্ত্রী।

–মোটেও না। আমি কখনোই ওটিলিয়াকে জোগাড় করে নিতে বলিনি, বলেছিলাম একজন বান্ধবী জোগাড় করে নিতে। কিন্তু আমার কপাল যে এত খারাপ, তা কে জানত! এখনতো দেখা যাচ্ছে ওটিলিয়াই তোমাকে নিয়ন্ত্রণ করছে।

“তুমি সব সময়ই আমি যা পছন্দ করি তা থেকে আমাকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাও।” স্ত্রীর গলায় স্পষ্ট বিরক্তি।

–আচ্ছা! তাহলে কি তোমার সব পছন্দ শুধু ওই ওটিলিয়াকে ঘিরেই? তোমার কথা শুনে কিন্তু তাই মনে হচ্ছে।

–তোমার যা-ই মনে হোক না কেন, ওটিলিয়ার এ বাড়িতে আসা বন্ধ করা যাবে না। ওকে আমি মেয়েদের ল্যাটিন শেখানোর দায়িত্ব দিয়েছি। তাছাড়া, মেয়েদের শিক্ষা-দীক্ষার অন্যান্য ব্যাপারগুলোও ও-ই দেখে।

স্ত্রীর কথা শুনে আঁতকে উঠলেন স্বামী, “হায় ঈশ্বর! আমার মেয়েরা তো ধ্বংস হয়ে যাবে!”

–সে তুমি যা খুশি বলতে পারো; কিন্তু আমি চাই, একজন পুরুষ মানুষ যা কিছু জানে আমার মেয়েরাও তা জানুক, যাতে ওদের বিয়েটা হয় সত্যিকারের বিয়ে।

–কিন্তু সোনা, সব স্বামীতো ল্যাটিন জানে না। তাহলে তোমার মেয়েদের ল্যাটিন শেখানোর দরকার পড়ল কেন? এই আমাকেই দেখ, আমি তো ল্যাটিন বলতে শুধু ‘অ্যাবালেটিভ’ শব্দটাই জানি! তাতে কি আমাদের সংসারে সুখের কমতি পড়েছে কখনো? তাছাড়া, তুমি হয়ত জেনে থাকবে, ছেলেদের ল্যাটিন শেখানো বন্ধ করানোর জন্য সম্প্রতি একটা আন্দোলন হয়েছে। এর উদ্যোক্তাদের মতে, বাচ্চাদের এত গুরুগম্ভীর ভাষা শেখানোর কোন মানে হয় না। এতকিছুর পরও কি তুমি বুঝতে পারছ না? তোমার কি মনে হচ্ছে না, এসব শিখতে গিয়ে ছেলেরা ইতোমধ্যে ধ্বংসের দিকে যথেষ্ট পরিমাণ এগিয়েছে? এখন জোর করে ছেলেদের সমান হতে গিয়ে মেয়েদেরও কি সে পথে এগুতে হবে? ওহ্! ওটিলিয়া! ওকে পেলে। জিজ্ঞেস করতাম আমি ওর কী ক্ষতি করেছি? কেন ও আমার পিছে লেগেছে?

স্ত্রী এবার স্বামীর বক্তব্যের লাগাম টেনে ধরলো, “উইলিয়াম, আমার মনে হয় আমরা মূল আলোচনা থেকে সরে যাচ্ছি। আলোচনা হচ্ছিল আমাদের ভালোবাসা নিয়ে। সত্যিকার অর্থে ভালোবাসা যেমন হওয়া উচিত আমাদের ভালোবাসা কখনোই তেমন ছিল না। বরং, আমাদের ভালোবাসা ইন্দ্রিয়সুখের উপলক্ষ হয়েছে মাত্র।”

–কিন্তু সোনা, এই ইন্দ্রিয়সুখের উপলক্ষ না থাকলে আমাদের সন্তানগুলো কীভাবে হত, বলতো? আর তাছাড়া আমি বিশ্বাস করি না এখানে শুধু ইন্দ্রিয়সুখই কাজ করেছে।

“তুমি বিশ্বাস না করলেই তো আর সত্যিটা মিথ্যে হয়ে যাবে না। কোন জিনিস কি কখনো একই সাথে সাদা, কালো দুটোই হতে পারে?” প্রশ্নটা করে স্ত্রীর মনে হল স্বামীকে বেশ বেকায়দায় ফেলা গেছে।

স্বামী কিন্তু ঠিকঠাক মত উতরে গেল–“অবশ্যই পারে। তোমার সানশেডের কথা চিন্তা কর, এটার বাইরে কালো আর ভেতরে সাদা।”

এত দ্রুত উত্তর পেয়ে যাবে আশা করেনি স্ত্রী। স্বামীকে নিরস্ত্র করলো সে–“কূটতর্ক কর না।”

–ঠিক আছে করলাম না। কিন্তু লক্ষ্মীসোনা! আমাকে বলোতো, তুমি নিজে মন থেকে কী বিশাস কর? ওটিলিয়ার ওইসব ছাইপাশ বইয়ের মত কথা বল না, নিজের বুদ্ধিকে অন্যের কাছে বিক্রি কর না। প্লিজ, নিজের মত করে চিন্তা কর, আমার লক্ষ্মী বউয়ের মত চিন্তা কর। আমাকে বল, তুমি নিজে তোমার অবস্থান কেমন বলে মনে কর।

–তোমার সম্পত্তি বলে মনে করি। তুমি তোমার পরিশ্রমের বিনিময়ে এই সম্পত্তি কিনে নিয়েছ।

–একদম ঠিক কথা। তুমি আমার সম্পত্তি। ঠিক যেমন আমিও তোমার সম্পত্তি। তোমার একার সম্পত্তি। তোমার স্বামীর ওপর আর কোন মেয়েলোকের কোনও অধিকার নেই। কেউ অধিকার দাবি করলে তুমি নিশ্চয়ই তাকে আস্ত রাখবে না, তাই না? এই সম্পত্তি তোমার স্বামী তোমাকে উপহার দিয়েছে; কিংবা বলা যায়, তোমাকে সম্পত্তি হিসেবে পাবার জন্য সে নিজেকে তোমার সম্পত্তিতে পরিণত করেছে। আমি কি বোঝাতে পারলাম? এবার কি আমরা থামতে পারি?

দুজনের মধ্যে কিছুক্ষণের নিরবতা বিরাজ করল। তারপর স্ত্রী আবার হতাশ ভঙ্গিতে বলতে শুরু করল–“কিন্তু আমরা আমাদের জীবনটা শুধু ক্ষুদ্র জিনিসের পেছনেই ব্যয় করেছি, উইলিয়াম। আমাদের জীবনের। কখনোই কোনো মহান উদ্দেশ্য ছিল না।”

–কে বলেছে ছিল না? অবশ্যই ছিল এবং আছে। আমরা সবসময় এমন হেসেখেলে সময় পার করিনি; অনেক কঠিন সময় পার করতে হয়েছে। চিন্তা করে দেখ, আমরা কি আমাদের প্রজাতিটিকে টিকিয়ে রাখতে নতুন প্রজন্মের জন্ম দিইনি? এদের জন্ম দিতে গিয়ে চারবার তোমাকে মৃত্যুঝুঁকি নিতে হয়েছে, এদের ঘুম পাড়ানোর জন্য তোমার নিজের রাতের ঘুম চুরি গেছে, দেখাশোনা করার জন্য মাটি হয়েছে দিনের আনন্দটুকুও। এদের খাওয়াতে গিয়ে আমরা নিজেরা না খেয়ে থেকেছি, কঠিন থেকে কঠিনতর পরিশ্রম করেছি। আমাদের এই ত্যাগ স্বীকারের মধ্য দিয়েই তো এরা বড় হয়ে উঠছে, তাই না? আমরা স্বপ্ন দেখি, ওরা একদিন আদর্শ নারী আর পুরুষে পরিণত হবে। ভেবে দেখতো, আমরা যদি কোন মহান উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের সন্তানদের জন্য এই ত্যাগগুলো স্বীকার না করতাম, তাহলে। কি আজ আমাদের ছয় রুমের অভিজাত একটা ফ্ল্যাট থাকতে পারত না? সেই ফ্ল্যাটের দরজা খুলে দেয়ার জন্য থাকত দারোয়ান, সিল্কের কাপড় আর মণিমুক্তার দামী গহনা পরে তুমি ঘুরে বেড়াতে পারতে; আমাকেও দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতে হত না, হয়ত তোমাকে নিয়েই সারাক্ষণ মেতে থাকতে পারতাম। কিন্তু তা না-করে আমরা এভাবে কষ্ট সহ্য করছি শুধুমাত্র আমাদের ভালোবাসার ওপর আস্থা রেখেইতো, তাই না? একে কি কোনভাবে পুতুলের সংসারের সাথে তুলনা করা যায়? নাকি সেটা ঠিক? ওই অবিবাহিতা বুড়ি মহিলারা যেভাবে চিন্তা করে আমরা কি আসলেই তেমন স্বার্থপর? ওদের কথায় কি আসলেই অতটা গুরুত্ব দেয়া উচিত, বলো তো? একবার চিন্তা করে দেখ–কেন? কিসের আশায় এত এত মহিলা অবিবাহিত থাকছে? কেউ যখন ওদের বিয়ের প্রস্তাব দেয় তখন ওদের গর্বের সীমা থাকে না, অথচ ভাব দেখায় এমন যেন বিয়ে না করে বিরাট আত্মত্যাগ করে ফেলেছে! আর মহান উদ্দেশ্য নিয়ে ল্যাটিন শেখার কথা বলছিলে তো? বড় গলার জামা পরে পরহিতকর কাজ করার নামে, নিজের সন্তানদের অবহেলিত রেখে ঘর ছেড়ে যাওয়াটা কোনভাবেই মহান উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কোন কাজ হতে পারে না; বরং, দায়িত্ববোধের চরম অভাব থাকলেই এমনটা হতে পারে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আমাদের জীবনের লক্ষ্য ওই ওটিলিয়ার লক্ষ্যের থেকে অনেক মহান। আমি বিশ্বাস করি, আমরা এমন শক্ত-সমর্থ, যোগ্য পরবর্তী প্রজন্ম গড়ে যাবো যারা আমাদের ব্যর্থতাগুলোকে সফলতায় পরিণত করবে। আর এতে যে আনন্দ, সেটা ওটিলিয়া কখনোই বুঝবে না। ওর ল্যাটিন ওকে এক্ষেত্রে কোন সহযোগিতাই করতে পারবে না। যাহোক, অনেক কথা বলে ফেললাম, আমাকে আবার জাহাজে ফিরতে হবে। তুমি কি আমার সাথে উঠবে গুরলী?

স্ত্রী কোন উত্তর না-করে আগের মতই পাথরের পাশে বসে রইল। অতএব স্বামী একাই রওনা দিতে উদ্যত হলেন। তাঁর পদক্ষেপ আজ একটু বেশিই ভারি মনে হচ্ছে। তাঁর সঙ্গে প্রকৃতিও যেন তাল মিলিয়ে ভারি হয়ে এল, নীল সমুদ্রের বুকে অন্ধকার নামল, সূর্যের উজ্জ্বলতাও নিভে এল। হাঁটতে শুরু করলেও স্বামীর মন কিন্তু ওই পাথরের পাশেই পড়ে ছিল। নিজেকে তিনি অনবরত প্রশ্ন করতে লাগলেন–“এ তুমি কোথায় যাচ্ছ, উইলিয়াম? কেন যাচ্ছ?” কবরস্থানের পাশের বেড়া অতিক্রম করার সময় তাঁর বুক ফেটে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল–ওহ্! আমি যদি ওইখানে ওই পাথরের পাশেই সারাজীবন শুয়ে থাকতে পারতাম, ওইখানেই যদি আমার কবর হত, কবরের পাশে কাঠ দিয়ে ক্রুশ বানানো থাকত। কিন্তু আমি জানি, ওকে ছাড়া সেই কবরে শুয়েও আমি সুখ পেতাম না! ওহ্! গুরলী! গুরলী!

*** *** ***

সবকিছুতে একটা বড় ভুল হয়ে গেছে, আম্মা!

কথাগুলো নিজের শাশুড়িকে বলছিলেন ক্যাপ্টেন সাহেব। শরতের এক কনকনে ঠাণ্ডা সকালে শাশুড়ির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন তিনি।

–সমস্যাটা কী, উইলি? তোমাকে কেমন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে।

–সমস্যা, সমস্যা যে কী তা-ই তো বুঝতে পারছি না। গতকাল ওরা বাড়িতে দেখা করেছে, তার আগের দিন দেখা করেছে প্রিন্সেস রেস্টুরেন্টে। ওদিকে ছোট মেয়েটা আবার অসুস্থ হয়ে পড়ল। খুব খারাপ লাগছিল, তবুও গুরলিকে কিছু বলিনি–হয়ত ভেবে বসবে ওর বাইরে যাওয়া বন্ধ করতে ইচ্ছে করেই আমি এসব করছি। ওহ্! কেউ যদি বিশ্বাসই হারিয়ে ফেলে…

শেষের কথাগুলো তিনি আর শেষ করতে পারছিলেন না, বুক ফেটে দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে আসছিল। কিছুক্ষণ থেমে আবার শুরু করলেন,

–নৌ আদালতে আমার এক বন্ধু আছে। ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেউ যদি বেশি-বেশি তামাকের গন্ধ দিয়ে তাঁর স্ত্রীর বান্ধবীকে মেরে ফেলে তবে তা সুইডিস আইনে বৈধ কি না? ও জানাল, এমন কোন কিছুর বৈধতা আইনে নেই, আর থাকলেও সেটা করাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। কারণ, তাতে হিতে-বিপরীত হবার সম্ভাবনা আছে। তবে ভাগ্য ভালো যে, আমার বন্ধুটি স্ত্রীর বান্ধবীর পক্ষে কোন কথা বলেনি; বললে ঘাড় ধরে ওকে জানালা দিয়ে ফেলে দিতাম! উফ! চারদিকে সমস্যা, কী যে করি!

ক্যাপ্টেনের শাশুড়ি বিজ্ঞের মত মাথা নাড়লেন–“হুম, ভাববার বিষয়। কিন্তু তুমি এত ভেঙে পড়ো না, উইলি। একটা-না-একটা উপায় আমরা ঠিকই খুঁজে বের করব। এভাবে তো আর চলতে দেয়া যায় না, তুমিতো একেবারে ব্যাচেলরের মত জীবন যাপন করছ!”

–না, আমিও আর পারছি না। প্রতি পদক্ষেপে এতকিছু হিসাব করে চলাটা কারো পক্ষেই সম্ভব না। আমি যতটা সম্ভব সহজ করে ওর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করি, তবুও কীভাবে কীভাবে যেন সমস্যা হয়েই যায়! এইতো কয়েকদিন আগে ওকে বললাম, “জীবনযাত্রায় পরিবর্তন না আনলে কিন্তু তোমার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়বে।” আমি বেশ আন্তরিকভাবেই কথাটা বলেছিলাম।

–আচ্ছা! তা, এরপর গুরলী কী বলল?

–বলল, “তুমি যখন জাহাজে থাকো, তখন তুমি যেভাবে খুশি সেভাবে চলাফেরা কর, কর না? নিজের শরীরের ওপর তোমার পূর্ণ অধিকার আছে। অতএব, আমারও নিজের শরীরের ওপর পূর্ণ অধিকার আছে।”

কী চমৎকার তত্ত্ব! আমি আর পারছি না আম্মা। দুঃখে আমার চুল পেকে যাচ্ছে!

–হুম, সমস্যা আসলেই ভয়াবহ। তবে উপায় কিন্তু একটা আছে, যেকোনভাবে গুরলীর মনে তোমাকে নিয়ে হিংসা ঢুকিয়ে দিতে হবে। বুদ্ধিটা পুরনো হলেও বেশ কার্যকর। এতে হয় অবস্থার চরম বিপর্যয় ঘটবে, নয়তো পুরোপুরি ঠিক হয়ে যাবে। তবে আশার কথা হচ্ছে, ওর মনের মধ্যে যদি তোমার জন্য ছিটেফোঁটা ভালোবাসাও থাকে, তবে এই পদ্ধতিতে শেষ পর্যন্ত তোমার উপকারই হবে।

–আছে আম্মা! ভালোবাসা আছে। অবশ্যই আছে, আমি জানিতো। ভালোবাসা এত সহজে মরবার জিনিস নয়।

ক্যাপ্টেনের শাশুড়ি চেয়ার টেনে কাছাকাছি এসে বসলেন, “তাহলে শোন, তোমাকে ওটিলিয়ার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করতে হবে।”

–প্রেমের অভিনয়! তাও আবার ওটিলিয়ার সঙ্গে? ওই ডাইনিটার সঙ্গে?

–ওহহো, বুঝতে চেষ্টা কর, তুমিতো আর সত্যি সত্যি প্রেম করছ না। যা করছ সেটা নিজেদের ভালোর জন্যই করছ। এখন মাথা ঠাণ্ডা করে চিন্তা করে দেখতো, তোমার এমন কোন বিষয়ে দক্ষতা আছে কি না যেটা ওটিলিয়ার মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারে।

–দক্ষতা? ক্যাপ্টেন চোখ বুজে কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন, “…হ্যাঁ, পেয়েছি। আজকাল ওদের প্রায়ই পরিসংখ্যান নিয়ে কথা বলতে শুনছি। মানে, কতভাগ নারী পতিত হয়েছে, কতভাগ হতভাগ্য, কতভাগ বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত, এইসব আরকি! তো, কোনভাবে যদি ওদের এই আলোচনাটাকে গণিতের দিকে ঘুরিয়ে দেয়া যায় তাহলে আমার সুবিধে হবে। গণিতে আমার বেশ মাথা খোলে।”

শাশুড়ি উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন, “এইতো! তাহলে গণিত দিয়েই শুরু হোক। একটু একটু করে এগুতে হবে। যেভাবে ঘাড়ের ওপর দিয়ে চাদর দিয়ে শেষমেষ পুরো শরীরটাকে পেচিয়ে ফেলতে হয়, ঠিক সেভাবে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ওটিলিয়াকে তোমার বাড়িতে আসার নিমন্ত্রণ দাও, ওর সুস্বাস্থ্য কামনা করে একসাথে মদ পান কর, তারপর জড়িয়ে ধরে চুম্বন কর। প্রয়োজনমত তুমি একটু-আধটু বাড়াবাড়িও করতে পারো; বুঝতেই পারছ আমি কী বলতে চাচ্ছি! তবে খেয়াল রাখতে হবে, পুরো ব্যাপারটা যেন গুরলীর চোখের সামনে হয়। চিন্তা কর না, শুরুর দিকে গুরলী এসব নিয়ে রাগ করবে না; এ ব্যাপারে তুমি আমার ওপর পুরোপুরি আস্থা রাখতে পারো। যাহোক, এভাবে একসময় ওটিলিয়ার সঙ্গে আরও জটিলতর গাণিতিক বিষয়ে কথা বলতে শুরু কর। এমন জটিল যেন গুরলীর সেখানে অংশগ্রহণ করার কোন সুযোগ না থাকে; ওকে শুধু বসে বসে দেখে যেতে হয়, বুঝলে? আপাতত এটুকু করে সামনের সপ্তায় আমার সঙ্গে আবার দেখা করে ফলাফল জানিয়ে যেও।”

শাশুড়ির সঙ্গে শলাপরামর্শ করে, পরিকল্পনা গোছাতে-গোছাতে বাড়ি ফিরলেন ক্যাপ্টেন সাহেব। বেশ কিছু আদি রসাত্মক বইপত্র পড়ে ওটিলিয়ার সঙ্গে প্রেমের অভিনয়ের বুদ্ধিটাকে ভালো করে শানিয়ে নিলেন। এবার অভিযান শুরুর পালা…

*** *** ***

এক সপ্তাহ পর ক্যাপ্টেনকে আবার শাশুড়ির বাড়িতে দেখা গেল। আজ বেশ প্রাণবন্ত দেখাচ্ছে তাকে। ভীষণ উচ্ছ্বাস নিয়ে গ্লাস ভরে ‘শেরী’ পান করছেন। সবকিছু মিলিয়ে ক্যাপ্টেন যেন আজ এক নতুন প্রাণে টগবগ করছেন। তাঁর বৃদ্ধা শাশুড়ি কপালের ওপর চশমা তুলে বললেন, “এবার বিস্তারিত বল।”

ক্যাপ্টেন সাহেব শুরু করলেন–শুরুতে কাজটা একটু জটিল মনে হচ্ছিল, কারণ, ওটিলিয়া আমাকে বিশ্বাসই করতে চাচ্ছিল না। ভেবেছিল, আমি বোধহয় ওকে নিয়ে ঠাট্টা করছি। যাহোক, কিছুক্ষণ পর আমি বেশ কায়দা করে একটা পরিসংখ্যানের কথা বললাম। আমেরিকানদের নৈতিকতার ওপর করা একটা সম্ভাব্য হিসাব নিয়ে বলতে শুরু করলাম। এ হিসেবের ফল কী হয়েছিল সেটা বলতে গিয়ে বেশ একটু ধোঁয়াশা সৃষ্টি করলাম। তারপর খুব উচ্ছ্বাস নিয়ে বললাম, এই পরিসংখ্যানের ফলাফল রীতিমত নতুন এক যুগের সৃষ্টি করেছিল। ওটিলিয়ার এ ব্যাপারে কোন ধারণা না-থাকলেও ব্যাপারটা ওর মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করেছে বোঝা গেল। আমিও সুযোগ কাজে লাগালাম। নানারকম উদাহরণ দিয়ে, ছবি এঁকে বোঝালাম, কত ভাগ নারীর পতিত হবার সম্ভাবনা আছে সেটা সম্ভাব্যতার

কিছু সূত্র প্রয়োগ করে খুব সহজেই দেখিয়ে দেয়া সম্ভব। এইবেলা ওকে একটু বিস্মিত মনে হল। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম ওর উৎসাহ বেড়ে চলেছে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে পরদিন ও আবার দেখা করতে রাজি হল। ওদিকে, ওটিলিয়ার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হচ্ছে দেখে গুরলীকেও ভীষণ খুশি মনে হল। খুশি হয়ে ও যে কাজগুলো করল সেগুলো আমার পরিকল্পনাকে এগিয়ে নিতে অনেকটা কাজে এল–ওটিলিয়াকে আমার রুমে পাঠিয়ে দিয়ে দরজা টেনে দিয়ে গেল গুরলী! আমরা ওই রুমেই সারা বিকেল কাটালাম। নানা হিসেবপাতি করলাম। ডাইনিটাকে খুব খুশি মনে হচ্ছিল। ও বোধহয় ভাবছিল, আমাকে বেশ পোষ মানানো গেছে। যাহোক, প্রায় তিন ঘণ্টা কাজ করার পর আমরা খুব ভালো বন্ধু হয়ে গেলাম! রাতে খাবার টেবিলে বসে গুরলী দেখলো আমরা পুরনো বন্ধুদের মত একে অপরকে খ্রিস্টান নাম ধরে ডাকছি। ব্যাপারটায় আরেক প্রস্থ রং চড়ালাম আমার পুরনো শেরীর বোতল বের করে এনে খুব ঘটা করে এই মুহূর্তটাকে উদযাপন করলাম। তারপর… তারপর আমি ওর ঠোঁটে চুম্বন করলাম। ওহ! ঈশ্বর যেন আমার অপরাধ ক্ষমা করেন। গুরলী শুরুতে একটু হকচকিয়ে গেলেও রাগ করল বলে মনে হল না। বরং, একটু যেন খুশিই মনে হল।

শেরীটায় বেশ ঝাঁঝ ছিল। ওটিলিয়ার পক্ষে অতটা সহ্য করা সম্ভব ছিল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই ও একেবারে নেতিয়ে পড়ল। আমি ওকে ওর কোট দিয়ে ভালো করে জড়িয়ে বাড়িতে দিয়ে আসার জন্য উঠলাম। যাবার সময় আলতো করে ওর হাত ধরে এগুচ্ছিলাম আর আকাশের বিভিন্ন তারকাদের নাম বলছিলাম। এ ব্যাপারেও ওর আগ্রহ আছে দেখা গেল। ছোটবেলা থেকেই ও নাকি তারকা দেখতে পছন্দ করে, কিন্তু কখনোই সেগুলোর নাম মনে রাখতে পারে না। অবশ্য এমন নচ্ছার মহিলারা কোন বিষয়েই ভালো করে কিছু জানতে পারে না; কেবল পুরুষ মানুষের দোষ খুঁজে বেড়াতেই সময় চলে যায়। যাহোক, ওর আগ্রহ বাড়তেই থাকলো। ওকে বাড়ি পৌঁছে দেবার সময় এমনভাবে বিদায় নিলাম যে, কেউ দেখলে ভাববে আমরা হয়ত অনেক দিনের পুরনো বন্ধু কিন্তু মাঝে কিছুদিন ভুল বোঝাবুঝির কারণে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ ছিল না!

পরদিন আবারও বিভিন্ন গাণিতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা শুরু হল। রাতের খাবারের আগ পর্যন্ত আমরা একসাথে কাজ করলাম। মাঝে দু’একবার গুরলী এসে ‘হুঁ’, ‘হ্যাঁ’ করে গেল। খাবার টেবিলেও আমরা গণিত আর তারকা বিষয়ক কথাবার্তা বললাম। আমি ইচ্ছে করে এমন সব জটিল বিষয় নিয়ে কথা বলছিলাম যে, গুরলীর কিছুই বলার ছিল না, ও। চুপচাপ শুধু আমাদের কথা শুনে যাচ্ছিল। খাওয়া শেষে আগের দিনের মতই ওটিলিয়াকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এলাম। ফেরার পথে এক বন্ধুর সাথে দেখা করলাম। দুজন মিলে গ্র্যান্ড হোটেলে গিয়ে ‘পাঞ্চ’ পান করলাম। বাড়ি ফিরতে রাত একটা বেজে গেল। গুরলী তখনো জেগে ছিল, আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। বাড়ি পৌঁছামাত্র গমগমে গলায় জিজ্ঞেস করল, “এতক্ষণ কোথায় ছিলে, উইলিয়াম?” আমার মাথায় দুষ্টুবুদ্ধি খেলে গেল, বললাম–“আমাদের একে-অন্যকে এত বেশি কথা বলার ছিল যে, অন্য সবকিছু ভুলেই গিয়েছিলাম।” এইবার মনে হল ওষুধে ধরেছে। গুরলী আগের চেয়েও থমথমে গলায় বলল, “অর্ধেক রাত পর্যন্ত কোন মহিলার সাথে বাইরে কাটানোটা কোন ভাল কাজ বলে আমার মনে হয় না।” আমি একটু অস্বস্তিতে পরার ভান করলাম। তারপর, তোতলাতে তোতলাতে বললাম, “একজন মানুষের যদি অন্য একজন মানুষকে এত বেশি কথা বলার থাকে তাহলে কোনটা ভালো কাজ আর কোনটা না, তা খেয়াল থাকে না।” গুরলী এবার ঠোঁট বাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করল, “তা দুনিয়ার কোন মহা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে তোমরা এতক্ষণ কথা বললে?” আমার অভিনয়টাকে আর একটু জমিয়ে নিয়ে বললাম, “তা তো মনে নেই!”

ক্যাপ্টেনের শাশুড়ি এবার একটু দম নিলেন। “হুম, ভালোই ম্যানেজ করেছ দেখা যাচ্ছে। তারপর কী হল?”

ক্যাপ্টেনও একটু দম নিয়ে আবার শুরু করলেন–

তৃতীয় দিন আমরা গাণিতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার সময় গুরলী ওর সেলাইফোঁড়াই এর কাজ নিয়ে আমাদের পাশে এসে বসল। আমাদের আলোচনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওখানে বসেই কাজ করল। রাতে খাবার টেবিলে আগের দু’দিনের মত অতটা আনন্দফুর্তি না হলেও জ্যোতির্বিদ্যার আলোচনাটা ঠিকঠাকমতই হল। বেরুবার সময় আমি ডাইনিটার গামবুটের ফিতা বেঁধে দিলাম। ব্যাপারটা গুরলী বেশ বাঁকা চোখে দেখল বোঝা গেল। বুট পরা শেষে উঠে দাঁড়িয়ে শুভরাত্রি বলার সময় ডাইনিটা আমার দিকে গাল এগিয়ে দিল। গুরলী যে মনে মনে রাগে। জ্বলছিল বাইরে থেকেও সেটা আমি বেশ স্পষ্ট দেখতে পেলাম। যাহোক, যথারীতি ডাইনিটাকে বাড়ি পৌঁছে দেবার জন্য হাত ধরে সাথে নিয়ে বের হলাম। পথে যেতে যেতে মৃতদের আত্মার শান্তি নিয়ে কথা বললাম। দেখা গেল এ বিষয়েও ডাইনিটার আগ্রহ এবং হতাশা আছে। আমি বলতে। থাকলাম, “জানো তো, তারকাদের মধ্যেই আত্মারা বসবাস করে।”

ফেরার পথে একা একাই এ্যান্ড হোটেলে গেলাম, খানিকটা পাঞ্চ’ পান। করলাম। তার পর, রাত দুটোর দিকে হেলতে-দুলতে বাড়ি ফিরলাম। গুরলী তখনও জেগেছিল। আমি দেখেও না-দেখার ভান করে সোজা আমার। রুমে চলে গেলাম। গুরলী তো বেশ কিছুদিন যাবতই আমার সঙ্গে থাকা বন্ধ করে দিয়েছিল। অতএব, ব্যাচেলরের মতই আমি একা একা ঘুমানোর চেষ্টা করলাম। গুরলী আজ আমাকে কোন প্রশ্নবাণে জর্জরিত করল না।

পরদিন ওটিলিয়াকে জ্যোতির্বিদ্যা নিয়ে বিশদভাবে বোঝাতে শুরু করলাম। কিছুক্ষণ পর গুরলী এসে ঘোষণা করল, জ্যোতির্বিদ্যার ব্যাপারে সে ব্যাপক আগ্রহী; অতএব সে-ও আমাদের সঙ্গে থাকতে চায়। কিন্তু ওটিলিয়া আপত্তি করল; বলল, আমরা ইতিমধ্যে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছি, গুরলী এখন কিছুই বুঝবে না; বরং আমরা যখন আলোচনাটা শেষ করবো, তখন সে গুরলীকে প্রাথমিক বিষয়গুলো বুঝিয়ে দেবে। গুরলী এতে ভীষণ বিরক্ত হল। রাগে গজগজ করতে-করতে বেরিয়ে গেল। রাতে আমরা অনেকটা ‘শেরী’ পান করলাম। এমন সুন্দর একটা সন্ধ্যা উপহার দেবার জন্য ওটিলিয়া যখন ধন্যবাদ জানালো, তখন আমি ওর কোমর জড়িয়ে ধরে চুম্বন করলাম। সাথে সাথে গুরলী যেন কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। যখন ওটিলিয়ার গামবুটের ফিতা বেঁধে দিলাম তখন… তখন…

শাশুড়ি বুঝতে পারলেন, কিছু একটা বলতে গিয়ে ক্যাপ্টেন লজ্জা পাচ্ছে। মেয়ের জামাইয়ের অস্বস্তি ভাঙাতে তিনি স্বপ্রণোদিত হয়ে বললেন, “আমার কাছে লজ্জার কিছু নেই, বাবা! আমি নিতান্তই বুড়ি মানুষ।”

ক্যাপ্টেন হো হো করে হেসে দিলেন! না-না, আম্মা! আমি অতটা খারাপ না। আপনার সাথে একটু মজা করছিলাম। যাহোক, ওভারকোট পরতে গিয়ে তো আমি রীতিমত চমকে উঠলাম। দেখি আমার আগেই কাজের মেয়েটা রেডি হয়ে ওটিলিয়াকে বাড়ি পৌঁছে দেয়ার পায়তারা করছে। গুরলীকে দেখলাম ওটিলিয়াকে বলছে, গতকাল সন্ধ্যায় বাইরে থেকে আমার নাকি ঠাণ্ডা লেগেছে। তাই তার ভয় হচ্ছে, আজকে রাতে বাইরে বের হলে হয়ত আরও খারাপ কিছু হতে পারে, সেজন্য কাজের মেয়েটাই আজ ওটিলিয়াকে পৌঁছে দিয়ে আসবে। ব্যাপারটা বোধহয় ওটিলিয়ার আত্মসম্মানে লাগল। কিছু না বলে একা একাই গটগট করে হেঁটে চলে গেল।

পরের দিন বারোটার সময় কলেজে নিয়ে গিয়ে জ্যোতির্বিদ্যার কতগুলো যন্ত্রপাতি দেখাবো বলে ওটিলিয়াকে কথা দিয়েছিলাম। ও সময়মতই এল; কিন্তু কোন কারণে ভীষণ বিষণ্ণ লাগছিল ওকে। বেশ কয়েকবার নানাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারলাম, ও নাকি বাড়িতে গিয়েছিল গুরলীর সাথে দেখা করতে; কিন্তু গুরলী খুব খারাপ ব্যবহার করেছে। অথচ, সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না গুরলী কেন এমন করল।

রাতে খাবার টেবিলে গুরলীর মধ্যে একটা বিশাল পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। দেখে মনে হল, যেন মরা মাছের মত ঠান্ডা হয়ে পরে আছে। বুঝলাম ভেতরে ভেতরে কষ্ট পাচ্ছে। কিন্তু আমার জন্য তো এটাই মোক্ষম সুযোগ। অতএব, গলায় রাগ ফুটিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, “তুমি ওটিলিয়াকে কী বলেছ? ও খুবই কষ্ট পেয়েছে।”

–আমি ওকে কী বলবো? ওকে আমার কী-ই-বা বলার আছে? শুধু বলেছি, ও একটা নষ্টা মহিলা।

–ছিঃ! তুমি এমন কথা বলতে পারলে? তুমি নিশ্চয়ই ওকে হিংসা করছ না, তাই না?

এতক্ষণ খুব কষ্টে নিজেকে সংযত করলেও এবারে রাগে ফেটে পড়ল গুরলী–“হ্যাঁ করছি, ওকে হিংসা করছি আমি।”

–আমারও অবশ্য সেরকমই মনে হচ্ছিল, আর সেটাই সবচেয়ে বেশি অবাক লাগছে। কারণ, আমি নিশ্চিত, ওটিলিয়ার মত অমন বুদ্ধিমতী বিচারবোধসম্পন্ন মহিলার কোনভাবেই অন্য মহিলার স্বামীকে নিয়ে কোন বদ মতলব থাকতে পারে না।”

–না, তা পারে না। কিন্তু অন্য মহিলার স্বামীর তো তাকে নিয়ে কোন বদ মতলব থাকতে পারে।

হা হা হা… এরপর মজার ব্যাপার কী হল জানেন, আম্মা? এতদিন আমি ওটিলিয়াকে নিয়ে যেমন ভাবতাম এবার গুরলী সেভাবে ওটিলিয়ার ওপর রাগ ঝাড়তে লাগল; আর এতদিন গুরলী যেভাবে ওটিলিয়ার পক্ষ নিত এবার আমি সেভাবে ওটিলিয়ার সাফাই গাইতে লাগলাম। এভাবেই চলল বেশ কিছুক্ষণ।

সেদিন সন্ধ্যায় ওটিলিয়া এল না, একটা চিঠি পাঠালো। না আসার জন্য চিঠিতে নানারকম অজুহাত দেখিয়েছে সে; সেই সঙ্গে ইঙ্গিত করেছে যে, সে বুঝতে পেরেছে সে এখন আর কারো কাছে কাক্ষিত নয়। আমি প্রতিবাদ করলাম। বললাম, আমার গিয়ে ওটিলিয়ার রাগ ভাঙিয়ে ওকে নিয়ে আসা উচিত। এবার গুরলীর মধ্যে বুনো উন্মত্ততা ভর করল। ও এতক্ষণে নিশ্চিত, আমি ওটিলিয়ার প্রেমে পড়েছি; যে-কারণে ওকে আর পাত্তা দিচ্ছি না। রাগে কাঁপতে কাঁপতে কান্নাই করে দিল বেচারি। কাঁদতে কাঁদতে নানা দুঃখ করতে লাগল। বলল, সে বুঝতে পেরেছে, সে একটা বোকা মেয়ে যে কিছুই বোঝে না, কিছুই পারে না আর… আর, গণিত জানে না! এতক্ষণে আমি বুঝে গেলাম, পাখি আমার আগের ঠিকানায় ফিরেছে। অতএব… স্লেজ গাড়ি ডাকলাম, ঘুরে বেড়ালাম, হোটেলে গিয়ে গরম গরম মদ পান করলাম, আর রাতের বেলায় ছোট্ট একটা টেবিলে বসে একসাথে খেলাম। মনে হল, যেন আজ আমাদের আবার নতুন করে বিয়ে হল। এরপর কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম।

“তারপর?” ক্যাপ্টেনের শাশুড়ি চশমার ওপর দিয়ে তাকিয়ে চোরা হাসি হাসলেন।

–তারপর? তারপরের কথাতো আর আপনাকে বলা যাবে না!

–আচ্ছা, বেশ। তা, তার পরে কী হল?”

তার পর? তার পর, যেহেতু সব ঠিকঠাক হয়ে গেল, আমরা সন্তানদের লেখাপড়া নিয়ে আলোচনা করলাম। কীভাবে ওদেরকে যাবতীয় কুসংস্কার আর ফালতু চিন্তা-ভাবনা থেকে দূরে রেখে সুস্থ সুন্দর জীবন যাপনে অনুপ্রাণিত করা যায় তা নিয়ে কথা বললাম। ঠিক করলাম–যখন আমরা একসঙ্গে থাকবে শুধুমাত্র তখনই এসব নিয়ে আলোচনা করব; একাকী কিংবা অন্য কারো সঙ্গে এসব নিয়ে কখনো কথা বলব না, কারণ তাতে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা থাকে। কী বলেন আম্মা, ঠিক বলেছি না?

–আমি আর কী বলবো! যা বলার তোমাদের বাড়িতে দাওয়াত খেতে গিয়েই বলবো।

–অবশ্যই, অবশ্যই দাওয়াত খেতে আসবেন। আপনি সেখানে পুতুলের নাচ দেখতে পাবেন, ছোট্ট পাখির গান শুনতে পাবেন, আরও শুনতে পাবেন কাঠঠোকরার কিচিরমিচির। আপনি এমন একটা ঘর দেখতে পাবেন যার ছাদ পর্যন্ত সুখ দিয়ে ঠাসা। কারণ সে ঘরে কেউ রূপকথার অলৌকিকতার অপেক্ষায় বসে থাকে না, সে-ঘরে সবাই ভালোবাসা দিয়েই সব শিখিয়ে দেয়। সে ঘরে আপনি সত্যিকারের একটা পুতুলের সংসার দেখতে পাবেন।

ক্ষতিপূরণ

কলেজের সবাই ‘জিনিয়াস’ বলে জানত। একদিন যে নিজেকে আলাদা করে চেনাবেই সে ব্যাপারে কারো বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কিন্তু পরীক্ষায় পাশ করার পর ছেলেটি স্টকহোমে ফিরে যেতে বাধ্য হল। সেখানে জাহাজ জেটিতে কাজ নিতে হলো। ডক্টরেট ডিগ্রি পাবার জন্য যে গবেষণা-প্রবন্ধ তৈরি করছিল, সেই কাজও আপাতত বন্ধ রাখতে হলো। কামাই-রুজির বন্দোবস্ত খুব একটা ভালো না-হলেও মনে মনে সে ভীষণ উচ্চাভিলাষী। চিন্তা করে দেখলো, এই উচ্চাভিলাষ বাস্তবায়নে বিয়ে করাটা খুব কাজে দেবে। কারণ, যুতসই একটা বিয়ে করতে পারলে টাকা-পয়সার জন্য আর ফিরে তাকাতে হবে না। তাই সে বেছে বেছে নামী-দামী পরিবারগুলোর সঙ্গেই বেশি খাতির জমাতো। উপছালা (এখানে সে আইনে পড়েছে) এবং স্টকহোম দু জায়গাতেই তার একই রকম পরিকল্পনা ছিল। উপছালায় পড়াকালীন সব সময় সে তক্কে তক্কে থাকতো কারা নতুন ভর্তি হল। কোন অভিজাত ঘরের সন্তান ভর্তি হবার খবর পাওয়ামাত্র তার সঙ্গে ভীষণ ভাব জমিয়ে ফেলত। সেই অভিজাত সন্তানটিও খুব শীঘ্রই তার চাটুকারিতাকে পছন্দ করতে শুরু করত। এভাবে অনেকের সাথেই তার সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। প্রয়োজন মেটানোর মত সুসম্পর্ক। গ্রীষ্মের ছুটিতে সে এসব অভিজাত বন্ধুদের গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার নিমন্ত্রণ পেত।

এই গ্রামের বাড়িতে যাওয়ার উপলক্ষটা ছিল উদ্দেশ্য পূরণের একটা মোক্ষম সুযোগ। প্রকৃতিগতভাবেই ওর মধ্যে সব ধরনের সামাজিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটেছিল। সবার সঙ্গে খুব সুন্দর করে মিশতে পারত, গানের গলাও ছিল চমৎকার। বিভিন্ন খেলাধুলায় পারদর্শিতার পাশাপাশি মেয়ে পটানোর কাজটাও বেশ ভালোই জানা ছিল। ফলে নারীমহলে ও ছিল এক জনপ্রিয় চরিত্র। পকেটের অবস্থা যা-ই-হোক না কেন, কাপড়-জামা দেখে তা বোঝার উপায় নেই। দামী পোশাকআশাক পড়ে ফুলবাবুটি সেজে চলাফেরা করত! অবশ্য, এজন্য ও কখনোই বন্ধুবান্ধব বা অন্য কারো থেকে টাকা ধার করত না। কীভাবে কীভাবে যেন ম্যানেজ করে ফেলত। নিজের। ফুটানি জাহির করার সম্ভাব্য সবগুলো উপায়ই ও ব্যবহার করত। যেমন, হয়ত খুব আজেবাজে দুটো কোম্পানির শেয়ার কিনল, তারপর যখনই সুযোগ পাবে তখনই বলে বেড়াবে যে, তাকে শেয়ারহোল্ডারদের বাৎসরিক মিটিংয়ে যেতে হবে!

গত দু’বছর যাবত ছেলেটিকে এক সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ের পেছনে সময় দিতে দেখা যাচ্ছে। মেয়ের বাপের টাকা-পয়সা বিস্তর, এবং সেগুলো হস্তগত করাটাই যে তার প্রধান উদ্দেশ্য, সে ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। কিন্তু হঠাৎ এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটল! যাবতীয় জাঁকজমক থেকে হুট করে কোথায় যেন হাওয়া হয়ে গেল ছেলেটা। কিছুদিন পর জানা গেল, এক দরিদ্র কুমোরের মেয়ের সাথে তার সম্পর্ক হয়েছে, এমনকি বাগদানও হয়ে গেছে। বন্ধুরা কিছুতেই হিসাব মিলাতে পারল না। ওর মত উচ্চাভিলাষী ছেলে কীভাবে এ-কাজ করল তার কোন আগাপাছতলা খুঁজে পেল না। তারা–“ওর সব পরিকল্পনাইতো গোছালো ছিল। ও এত সূক্ষ্ম চাল চেলে এগুলো যে সাফল্য ধরা দেয়া শুধু কটা দিন সময়ের ব্যাপার ছিল মাত্র। চামচে খাবার তুলে নেয়া হয়েছে, এখন শুধু সেটা গলাধঃকরণ বাকি, অথচ…!” অবশ্য ও নিজেও বুঝতে পারল না কীভাবে কী হয়ে গেল। স্টিমারে ফেরার সময় ছোটখাটো একটা মেয়েকে দেখে সবকিছু এলোমেলো হয়ে গেল, এতদিনের পরিকল্পনা সব ভেস্তে গেল। মেয়েটাকে দেখার পর। থেকেই মনে হচ্ছিল, কেমন যেন মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিল, হাত-পা অবশ হয়ে আসছিল। যাহোক, নিজেকে প্রবোধ মানানোর জন্যই হয়ত বন্ধুদের। জিজ্ঞেস করল, “তোদের মনে হয় না মেয়েটা সুন্দরী?”

বন্ধুরা অকপটে স্বীকার করল, তাদের সে রকম কিছু মনে হয়নি!

“কিন্তু ও ভীষণ বুদ্ধিমতী। একবার ওর চোখের দিকে তাকিয়ে দেখিস, ওর চোখের তারায় এক দুর্বোধ্য অভিব্যক্তি চোখে পড়বে তোদের!”

বন্ধুরা এবারেও তাকে হতাশ করল। মেয়েটির চোখের দিকে তাকিয়ে তাদের বিশেষ কিছু মনে হয়নি। আর, বুদ্ধির কথা বলা যাচ্ছে না; কারণ তারা কখনোই মেয়েটিকে মুখ খুলতে দেখেনি!

তবে, বন্ধুরা যা-ই বলুক, প্রতি সন্ধ্যায়ই ছেলেটি কুমোরের বাড়িতে হাজির হয়। কুমোর ব্যাটা ভারী চালাক, কখন কাকে মত দিয়ে ফেলে বলা শক্ত। সন্ধ্যাগুলো তাই কুমোরের পরিবারের সাথেই কাটে–ভালোবাসাকে হারাতে দেবে না সে। আশেপাশে কেউ না-থাকলে, মেয়েটার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে প্রেম নিবেদন করে। এ অভ্যাস অবশ্য আগে থেকেই তার রপ্ত করা ছিল। তবে, এসবের বাইরেও মেয়েটাকে খুশি করার জন্য সে নানারকম চেষ্টা করে–মেয়েটার সুই-সুতো নিয়ে খেলা করে, গান শোনায়, ধর্মীয় নানা কাহিনি বলে, নাটকের গল্প শোনায়। আর, এ সবকিছুতেই সে মেয়েটার চোখে মৌনসম্মতি দেখতে পায়। ফলে তার উচ্ছ্বাস আরও বেড়ে যায়–মেয়েটাকে ভালোবাসার কবিতা লিখে উপহার দেয়, পড়ে শোনায়। আর… আরও অনেককিছু। এভাবেই ধীরে ধীরে ছেলেটি তার ভালোবাসার মন্দিরে নিজের গর্ব, অহংকার, বোধ, উচ্চাভিলাষ সবকিছু উৎসর্গ করল, এমনকি নিজের গবেষণা-প্রবন্ধটিও। কিছুদিন পর তাদের বিয়ে হল।

বিয়ের দিন কুমোরের খুশি যেন আর ধরে না। গলা অব্দি মদ পান করল। মদ্যপ অবস্থায় নারীজাতি সম্পর্কে নানা অশালীন মন্তব্য, আর চটুল রসিকতা করে এক বক্তৃতা দিল। কুমোরের জামাই কিন্তু তাতে মোটেও অসন্তুষ্ট হল না। সে বরং এগুলোকে একরকম সহজ-সরল, খোশমেজাজি আচরণ বলে ধরে নিয়ে শ্বশুরকে আরও প্ররোচিত করতে থাকল। তার মনে হল, এই সাধারণ মানুষগুলোর মধ্যে নিজেকে আজ খুব হালকা লাগছে।

ওদিকে বন্ধুরা বলল–“ভালোবাসা, এরই নাম ভালোবাসা! ভালোবাসায় সবই সম্ভব!”

*** *** ***

এতদিনে দুজন-দুজনার। আর কোন দূরত্ব বা বাধা নেই। এক মাস গেল, দু’মাস গেল। সময় যে কোন দিক দিয়ে যাচ্ছে তার কোন গাছ-পাথর নেই…

ছেলেটি খুশিতে আত্মহারা–কী ছেড়ে কী করবে তা-ই ভেবে পায় না। সন্ধ্যার সময়টা দুজন একসাথে কাটায়। ছেলেটি মেয়েটিকে গান গেয়ে শোনায়, মেয়েটির প্রিয় ‘বুনো গোলাপ ফুলের গান। গান শেষ হলে ধর্মকাহিনি আর নাটকের গল্প বলে। মেয়েটি বেশ আগ্রহ নিয়ে সব গল্প শোনে। কিন্তু কখনোই কোন মন্তব্য করে না। চুপচাপ শুনে যায়, আর কাপড়ের ওপর সুঁই-সুতোয় ফুল তোলে।

বিয়ের তৃতীয় মাসে স্বামী-স্ত্রীর অভ্যাসে খানিকটা পরিবর্তন লক্ষ করা গেল–স্বামী তার বিকেলবেলা ঘুমানোর পুরনো অভ্যাসে ফেরত গেল। স্ত্রীর কিন্তু একা থাকতে মোটেই ভালো লাগে না, স্বামীর পাশে বসে খুঁটখাঁট করে। স্বামী তাতে খানিকটা বিরক্তই হয়। নিজের চিন্তা-ভাবনাগুলো গুছানোর জন্য কিছুটা একাকীত্ব প্রয়োজন তার। স্ত্রী মাঝে মাঝে স্বামীর অফিস ফেরার পথে দাঁড়িয়ে থাকে। এ সময়টা তার খুব গর্ব হয়। সহকর্মীদের ছেড়ে, রাস্তা পার হয়ে এসে স্বামী তার হাত ধরছে, এই চিন্তাটা ভীষণ আনন্দ দেয়। বিজয়িনীর বেশে স্বামীকে নিয়ে বাড়ি ফেরে।

চতুর্থ মাসে স্ত্রীর প্রিয় গানটার ওপর স্বামী পুরোপুরি বিরক্ত হয়ে উঠল। এক গান আর কত গাওয়া যায়! সে বরং একটা বই টেনে নিয়ে পড়তে থাকে। দুজনের মধ্যে তেমন কথাবার্তা হয় না।

*** *** ***

এক সন্ধ্যায় স্বামীকে একটা মিটিংয়ে অংশগ্রহণের জন্য যেতে হল। সেখানে রাতের খাবারের আয়োজনও ছিল। বিয়ের পর এই প্রথম সে দীর্ঘ সময়ের জন্য রাতে বাড়ির বাইরে থাকতে যাচ্ছে। স্ত্রীর বেশ মন খারাপ। স্বামী তাকে অনেক করে বোঝালো। বলল, সন্ধ্যার সময়টা যেন সে আশেপাশের কোন বান্ধবীর সাথে গল্প করে কাটায়, আর রাতে যেন তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে। কারণ, সব কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরতে হয়ত গভীর রাত হয়ে যাবে।

সন্ধ্যায় স্ত্রীর এক বান্ধবী এল। রাত্রি নয়টা পর্যন্ত তারা নানা গল্পগুজব করল। সময় যেন কাটতেই চায় না। বান্ধবী এক সময় চলে গেল। সময় এবার আরও শভুকগতিতে চলছে। কিন্তু স্ত্রীও প্রতিজ্ঞা করেছে, স্বামী না ফেরা পর্যন্ত ঘুমুতে যাবে না। ড্রইংরুমে সোফার ওপর এককোণায় বসে রইল। শরীরে ক্লান্তি এলেও মনের অস্থিরতার কারণে ঘুম আসছে না। অতএব, ওভাবেই বসে থাকতে হল। কিন্তু এভাবে কতক্ষণ বসে থাকা যায়? সময়তো কাটছেই না! কী করা যায়? কাজের লোকের ঘরে উঁকি দিয়ে। দেখল–অঘোরে ঘুমুচ্ছে। পুরনো ঘড়িটা টিক-টক শব্দ করছে। কী করা যায়? সুইসুতো নিয়ে বসল কিছুক্ষণ। তাতেও মন বসাতে পারল না। ঘড়িতে তাকিয়ে দেখলো মাত্র দশটা বাজে। নাহ্! আরতো ভালো লাগছে না। এবার শুরু হল ঘরময় অস্থির পায়চারি। আসবাবপত্র টানাটানি করে। এপাশ-ওপাশ করল। এতসব করেও যখন কিছুতেই সময় যাচ্ছে না, স্ত্রী। তখন রীতিমত অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। আচ্ছা! বিয়ের মানে তাহলে এই? একটা মেয়েকে তার পরিবার-পরিজন থেকে দূরে সরিয়ে এনে তিন রুমের একটা ঘরে বন্দী করে রাখা হবে, আর মেয়েটি স্বামী না-ফেরা পর্যন্ত ঘুম ঘুম চোখে অপেক্ষা করবে, তাই না? উহ! অসহ্য!

কিন্তু এটাতো ভুলে গেলে চলবে না যে, স্বামী তাকে ভালোবাসে, যথেষ্ট ভালোবাসে। সে তো অযথা বাইরে গিয়ে ঘোরাঘুরি করছে না; গেছে। অফিসের কাজে। এসব নিয়ে স্বামীর ওপর রাগ করাটা কি নিছক বোকামি নয়? হুম! কিন্তু স্বামী কি সত্যিই এখনো তাকে ভালোবাসে? এইতো দু’একদিন আগেই স্ত্রী যখন তাকে সুতার কাঠিমটা ধরে থাকতে বলল কই স্বামীতে রাজি হল না। অথচ বিয়ের আগে সুতার কাঠিম ধরে রাখাটা তার প্রিয় কাজ ছিল! আরও আছে, গতকাল লাঞ্চের আগে স্বামীর সাথে একবার দেখা করতে যাওয়ায় স্বামী ভুরু কুঁচকে ছিল, না? হ্যাঁ, স্পষ্ট দেখেছে সে! তবুও, সব কিছু না-হয় ছাড়া গেল, কিন্তু এই যে আজ সে মিটিংয়ে গেল, মিটিংয়ের পর রাতে সেখানে খাওয়ার দরকারটা কী?

স্ত্রীর চিন্তা-ভাবনা যখন এই পর্যায়ে পৌঁছাল রাত্রি তখন সাড়ে দশটা। হঠাৎ করেই তার মনে হল–আচ্ছা, এমন চিন্তাতো আগে কখনো করিনি! সাথে সাথে আবার মন খারাপ হয়ে গেল। এবার আগের চেয়ে বেশি খারাপ হল। একে-একে নানা অসংগতি চোখে ধরা পড়তে লাগল: আরে! স্বামীকে আর আগের মত মধুরভাবে কথা বলে না, আগের মত গান গায় না, পিয়ানো বাজায় না। সর্বোপরি, স্বামী তার কাছে মিছে কথাও বলছে আজকাল। এইতো সেদিনই বলল, বিকালে না-ঘুমালে নাকি তার চলেই না; অথচ, কয়েকদিন ধরে সব সময়ই সে একটা ফ্রেঞ্চ নভেল পড়ছে; এমনকি বিকেলেও! ওফ! স্বামী তাকে মিথ্যা বলেছে!

এতসব চিন্তা করতে করতে রাত সাড়ে এগারোটা বাজল। চারদিকের সুনসান নীরবতা এখন গায়ে কাঁটা হয়ে ফুটছে। কেমন যেন দমবন্ধ লাগছে। স্ত্রী উঠে গিয়ে জানালা খুলে রাস্তায় তাকালো। দুটো লোক দুটো মেয়ের সাথে দর কষাকষি করছে। হুম! এটাই তাহলে পুরুষের আসল চরিত্র! আচ্ছা, তার স্বামী যদি কখনো এমন করে? ভাবতেই গা শিউরে উঠল। স্বামী এমন করলে সে নিশ্চিত আত্নঘাতি হবে! ঝট করে জানালা বন্ধ করে দিয়ে সোফার ওপর বসে পড়লো স্ত্রী। মনে পড়ল, স্বামী একবার তাকে বলেছিল: “যে যেমন ভাবে, সে তেমনই দেখে।” সঙ্গে সঙ্গেই সবকিছু যেন পরিবর্তিত মনে হল। চারপাশের সবকিছু কেমন নতুন, ঝা চকচকে দেখাচ্ছে! বিছানার ওপর সবুজ চাদরটাকে মনে হচ্ছে যেন সবুজে ছাওয়া কোন নির্মল মাঠ, আর তার ওপর রাখা বালিশ দুটো যেন ঘাসের ওপর শুয়ে থাকা ছোট্ট দুটো আদুরে বেড়ালছানা! ঘরের সব আসবাবের রোশনাই যেন দ্বিগুন হয়ে গেছে, দেয়ালে ঝোলানো আয়নাটার ওপর যে ছোপ-ছোপ দাগ ছিল সেগুলোও আজ উধাও! চিরুনি, পাউডার বক্স আর টুথব্রাশের গোড়ায় লাগানো রূপার প্রলেপ যেন আজ সোনার মত ঝকঝক করছে! এমনকি ঘরে পড়ার জুতো জোড়াও এমন নতুন আর চমৎকার লাগছে যে, ভাবাই যাচ্ছে না ওগুলো পায়ে পরার জিনিস! ওহ্! চারপাশে সবকিছু কত সুন্দর, কত নতুন, কিন্তু… কিন্তু প্রাণের ছোঁয়াটা যেন একটু কম। স্বামীর সবগুলো গান তার জানা, সব কথা, এমনকি সব চিন্তাও তার পরিচিত। খেতে বসার আগে স্বামী কী বলবে, সন্ধ্যাবেলায় ঘুরে বেড়ানোর সময় কী বলবে, সব তার বোঝা হয়ে গেছে। একই কথা, একই সবকিছু দেখতে দেখতে সে ক্লান্ত। আচ্ছা, কখনো কি সে ঐ লোকটির প্রেমে পড়েছিল? হ্যাঁ, অবশ্যই পড়েছিল। তাহলে কি এই কথাগুলো, এই আচরণগুলোরই প্রেমে পড়েছিল? একটা মেয়ে হিসেবে সে যে স্বপ্নগুলো দেখেছিল সেগুলো মনে করার চেষ্টা করলো। হ্যাঁ, তার স্বপ্নগুলোও মোটামুটি এমনই ছিল। তাহলে কি মৃত্যু পর্যন্ত এই বৃত্তাকার পথেই জীবন চলতে থাকবে? হয়তো তাই। কিন্তু… কিন্তু… ইয়ে,… মানে,… তাদের বাচ্চা-কাচ্চা তো হবে এক সময়, তাই না? স্ত্রীর মুখটা জ্বলজ্বল করে উঠল। যদিও এখনও পর্যন্ত এমন কোন সম্ভাবনা দেখা যায়নি, তবু হবেতো এক সময়। তখন তাকে আর এমন একাকী সময় কাটাতে হবে না। স্বামী তখন যখন খুশি বাইরে যাক, যখন খুশি ফিরুক, তাতে কিছু যায়-আসে না; তার নিজের তো কথা বলার, সময় কাটানোর একজন থাকবেই। হয়তো মাতৃত্বই তাকে সুখী করতে পারবে। একজন পুরুষের বৈধ প্রেমিকা হয়ে থাকার চেয়ে মাতৃত্বের ব্যাপারটা অনেক বেশি মর্যাদাপূর্ণ। ঐ সময়টা স্বামী তাকে ভালো না-বেসে পারবেই না। অথচ, এখন সে আর আগের মত ভালোবাসে না!

এসব চিন্তা করতে করতে স্ত্রীর চোখ ছলছল করে উঠল, ঝুরঝুরিয়ে কাঁদতে শুরু করে দিল।

স্বামী বাড়ি ফিরল রাত একটায়। এতক্ষণ কান্নাকাটি করে স্ত্রী এখন অনেকটা শান্ত। কিন্তু তাকে এত রাত পর্যন্ত জেগে থাকতে দেখে স্বামী বেশ রেগে গেল। তার প্রথম কথাটাই হল এমন–“এত রাত হয়েছে তবু ঘুমাতে যাওনি কেন?”

–দেখতেইতো পাচ্ছ, তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। অপেক্ষা করা মানুষ ঘুমায় কীভাবে?

–বাহ! চমৎকার যুক্তি, তো আমি কি তাহলে বাইরেও যেতে পারবো?

এ কথা জিজ্ঞেস করেই স্ত্রীর দিকে ভালো করে তাকালো স্বামী–“তুমি কি এতক্ষণ কান্না করছিলে?”

“হুম! করবো না কেন? তুমিতো আমাকে আর আগের মত ভালোবাসো না।” স্ত্রীর গলায় স্পষ্ট অভিমান।

–মানে কী? আমাকে অফিসের কাজে বাইরে যেতে হয়েছিল বলেই কি তোমার মনে হল তোমাকে আর আগের মত ভালোবাসি না?

“রাতে বাইরে খাওয়াটা অফিসের কাজ হতে পারে না” ঠোঁট উল্টে স্ত্রীর প্রতিবাদ।

–হায় ঈশ্বর! তাহলে কি আমি বাইরেই যাবো না? উহ! মেয়েরা কেন। যে এত অনধিকারচর্চা করে!

–অনধিকারচর্চা? তোমার প্রতি আমার অনুভূতিকে অনধিকারচর্চা মনে হল তোমার? আমার আগেই খেয়াল করা উচিত ছিল। গতকালও তোমার অফিসে গিয়ে দেখা করার সময় এমন সন্দেহ হচ্ছিল। আর কখনোই তোমার সাথে দেখা করতে যাবো না।

স্বামী এবারে একটু হকচকিয়ে গেল–“ভুল বুঝোনা, সোনা! আমিতো আমার প্রধান…

উঁহু হু হু হু! স্ত্রী হাত-পা ছুঁড়ে কান্না জুড়ে দিল।

স্বামী বেচারা কী করবে ভেবে না-পেয়ে হৈচৈ করে কাজের লোককে ডেকে গরম পানির বোতল নিয়ে আসতে বলল। অথচ, আনার পর ধমক দিয়ে রুম থেকে বের করে দিল। তারপর, বোতল হাতে করেই হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে স্ত্রীর কান্না দেখতে থাকলো। কিছুক্ষণ পর নিজেও অশ্রু বিসর্জন শুরু করল। গভীর, তিক্ত-বেদনাজাত অশ্রু। নিজের আচরণ, হৃদয়ের কঠিনতা, নানারকম শয়তানি, আর সর্বোপরি ভালোবাসার মোহময়তার কথা চিন্তা করে অশ্রু বিসর্জন করল সে। কিন্তু সূক্ষ বিচারে তার ভালোবাসাকে হয়তো ঠিক মোহ বলা যাবে না; কারণ সে তো সত্যিই স্ত্রীকে ভালবাসে, তাই না? হু! তা অবশ্য ঠিক। ওদিকে আবার স্বামী যখন হাঁটু মুড়ে বসে গোমড়ামুখো স্ত্রীর চোখের ওপর চুম্বন করছিল তখন স্ত্রীও তো বলছিল সে স্বামীকে ভালোবাসে, তাহলে? তাহলে কিছু না, তারা নিশ্চয়ই একে অপরকে ভালোবাসে। এতক্ষণ যেসব হচ্ছিল সেগুলো নিতান্তই কিছু কালো মেঘ। সে মেঘ এখন কেটে গেছে। আসলে, একাকী থাকার কারণেই এসব আজেবাজে চিন্তার উদ্রেক হয়। অতএব, স্ত্রী মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল, সে আর কখনোই একাকী থাকবে না। দুর্যোগের ঘনঘটা কাটিয়ে তারা একে অপরের বাহুলগ্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। স্ত্রীর গালে মিষ্টি হাসির টোল দেখা গেল।

পরদিন স্ত্রী আর স্বামীর অফিসে দেখা করতে গেল না। স্বামী কিন্তু দুপুরে খেতে এসে এ নিয়ে একটা কথাও বলল না। তবে, অন্যান্য প্রসঙ্গ নিয়ে অন্য দিনের চেয়ে অনেক বেশি কথা বলল। কথা বলার সময় স্ত্রীর দিকে খুব একটা মনোযোগ ছিল না তার, বরং কিছুক্ষণ পর মনে হল যেন সে একা-একাই কথা বলছে। সন্ধ্যার সময় ‘যসতালম’ প্রসাদের জীবন যাপনের লম্বা বর্ণনা দিয়ে স্ত্রীকে আনন্দ দেবার চেষ্টা করল স্বামী। তরুণীরা ব্যারনের সঙ্গে কীভাবে কথা বলে তা অভিনয় করে দেখালো, কাউন্টস এর ঘোড়াগুলোর নাম একে-একে বলে গেলো। কিন্তু এসবের কিছুতেই স্ত্রীকে বিশেষ উৎসাহিত মনে হলো না।

পরের দিন সন্ধ্যায় স্ত্রীকে নিজের গবেষণা প্রবন্ধের ব্যাপারে বলল স্বামী। এরপর থেকে ধীরে ধীরে সন্ধ্যায় তাদের গল্পের সময়টা খুব গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে কথা বলার সময়ে পরিণত হয়ে গেল।

*** *** ***

একদিন বিকেলে স্বামী ভীষণ ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরল। স্ত্রী এতক্ষণ ড্রইংরুমে বসে অপেক্ষা করছিল, আর উল দিয়ে কাপড় বুনছিল। হঠাৎ, উলের বলটা হাত থেকে পড়ে গেল। স্বামী সে সময় সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। উলের সুতা ছড়িয়ে তার পায়ে জড়িয়ে গেল। ভীষণ রেগে গিয়ে স্ত্রীর হাত থেকে উলে বোনা-কাপড় টেনে নিয়ে সবকিছুসমেত উলের বলটাকে লাথি দিয়ে বাইরে ফেলে দিল। এমন নির্দয় ব্যবহারে স্ত্রী চিৎকার করে উঠল। স্বামীর রাগ যেন পড়ছেই না। গলা চড়িয়ে বলল, এসব জঞ্জাল নিয়ে মাথা ঘামানোর মত সময় তার নেই। স্ত্রীকে উপদেশ দিল লাভজনক কোন কাজ করতে। পেশাজীবনে উন্নতি করতে চাইলে নিজের গবেষণা-প্রবন্ধটা যেকোন মূল্যে এবার সম্পূর্ণ করতেই হবে। সেক্ষেত্রে, স্ত্রীর উচিত হবে এসব জঙ্গল নিয়ে বসে না-থেকে কীভাবে সংসারের খরচ কমানো যায় সে চিন্তা করা।

বোঝা যাচ্ছে, পানি বেশ দূর অব্দি গড়িয়েছে।

পরদিন জলভরা চোখে স্বামীর জন্য মোজা বানাচ্ছিল স্ত্রী। স্বামী বলে বসল, “ওগুলো আরও কমদামে রেডিমেড কিনতে পাওয়া যায়। স্ত্রীর চোখে এবার জলের বাঁধ ভেঙ্গে পড়ল। সে করবেটা কী তাহলে? কাজের মেয়েটাতো বলতে গেলে বাড়ির সব কাজই করে দেয়। রান্নাঘরে গিয়ে ওর সাথে হাত লাগানোর মত যথেষ্ট কাজ রান্নাঘরে নেই। তবুও, সে সবসময় নিজের গরজেই সব ঘরদোর ঝাড় দিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখে। তাহলে, তার কাছে স্বামী চায়টা কী? সে কি চায় কাজের মেয়েটাকে বিদায়। করে দেয়া হোক?

না-না তা নয়।

তাহলে সে কী চায়?

আসলে সে যে কী চায়, তা নিজেও ভালো করে জানে না। তবে, সে নিশ্চিত, কোথাও একটা কিছু গন্ডগোল হচ্ছে। না-হলে সংসার-খরচ এত বেশি হবার কথা না। বর্তমানে যেভাবে চলছে সেভাবে চলা তাদের পক্ষে। খুব বেশিদিন সম্ভব হবে না। আর, তাছাড়া এতসব চিন্তায় নিজের গবেষণা প্রবন্ধের জন্যও সে তেমন একটা সময় দিতে পারছে না। এইসব চিন্তা করতে করতেই কিছুদিন যাবৎ মাথাটা একটু গরম হয়ে আছে।

যাহোক, স্বামীর স্বীকারোক্তির পর আবারও চোখের জল আর চুম্বন পরবর্তী শান্তি স্থাপিত হল। তবে, এরপর থেকে স্বামী ঘরের বাইরে অনেক বেশি সময় দিতে থাকল। সপ্তাহে বেশ কয়েকদিন সন্ধ্যার অনেক পর পর্যন্ত বাইরে থাকে। কারণ হিসেবে ঐ একটাকেই দাঁড় করানো হয় প্রতিবার ‘অফিসের কাজ। স্বামী অবশ্য ব্যাপারটাকে ইতিবাচকভাবেই দেখে–পুরুষ মানুষের নিজের ঠাঁট বজায় রেখে চলা উচিত; ঘরে বেশি থাকলে নিজের দাম থাকে না, সবাই তখন সস্তা মনে করে এক সময় অবজ্ঞা করতে শুরু করে।

এভাবেই একটি বছর পার হল। তখনও পর্যন্ত তাদের সন্তান হবার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। স্বামীর আজকাল একটা কথা প্রায়ই মনে হয়: আগে যে বিভিন্ন মেয়ের সাথে পরিচয় ছিল এখন স্ত্রীর সাথে সম্পর্কটা অনেকটা সেরকমই হয়ে গেছে। তবে, পার্থক্য শুধু একটাই–যেটাকে নিয়ে সংসার করছে সেটা নিতান্ত নিবোধ, আর বেশি খরুচে।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এখন বলতে গেলে কোন কথাই হয় না। যতটুকু হয়। সেটা নিতান্তই প্রয়োজনীয় সাংসারিক কথাবার্তা। স্বামীর মনে হয়, “এর। মাথায় বুদ্ধি বলতে কিছু নেই। এর সঙ্গে কথা বললে মনে হয়, যেন নিজের সাথেই কথা বলছি!” স্ত্রীর চোখের সৌন্দর্য, যেটা নিয়ে একসময় খুব উচ্ছ্বাস। ছিল, সেই সৌন্দর্যেরও সে একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছে, “ওটা আসলে মনের ভুল। ওর চোখের তারাগুলো একটু বড় বলেই ও রকম মনে হয়; আদতে, ওর চোখে কোন গভীরতাই নেই, যেমন নেই বুদ্ধিতেও।”

স্বামী একসময় প্রকাশ্যেই স্ত্রীর প্রতি তার এমন অনুভূতির কথা বলতে শুরু করল। স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসার কথাগুলো এমনভাবে বলত যেন সেটা বহু আগেই ক্ষয়ে গিয়েছে। অবশ্য, যখনই এমন কথা বলত তখনই সে হৃদয়ে একরকম যন্ত্রণা অনুভব করত। একটা অস্বস্তিকর, নির্মম, অনুশোচনাহীন-যন্ত্রণা; যে যন্ত্রণার কোন নাম নেই।

তবে, এসব নিয়ে সে বেশ গভীরভাবে চিন্তা করেছে। একদিন সব কিছুই শেষ হয়ে যায়, এই হলো চিন্তা-পরবর্তী উপলব্ধি। তথাপি, সে আরও চিন্তা করতে থাকলো। সবকিছুই যদি একসময় রংহীন হয়ে যায়, তাহলে স্ত্রীর প্রিয় গানগুলোর ব্যাপারেই বা তার ব্যতিক্রম হবে কেন? “ঐ একই গান কাউকে যখন বছরে তিনশ পয়ষট্টি দিন শুনতে হয়, তখন তা পুরনো হতে বাধ্য। কিন্তু তাহলে কি এ কথাও সত্য যে, আমাদের ভালোবাসাও মারা গেছে?” স্ত্রীতো সে রকমই বলে। “না-না-না কিছুতেই না… অবশ্য…, হতেও পারে। আমাদের বিয়েটাতো এখন শুধু একটা বিশ্রী চুক্তি হয়েই আছে। আমাদেরতো কোন সন্তানই নেই।”

এ রকম নানা সাত-পাঁচ ভেবে, স্বামী একদিন এক বিবাহিত বন্ধুর সাথে এসব নিয়ে কথা বলার সিদ্ধান্ত নিল। হাজার হলেও তারা একই গোত্রভুক্ত!

–বিয়ে করেছ কতদিন হল?

–ছ’ বছর।

–আচ্ছা! এই দীর্ঘ সময়ে বৈবাহিক বিষয়ে কখনো বিরক্ত হওনি?