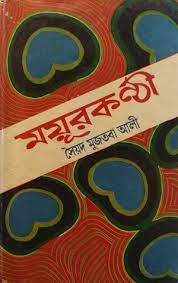

- বইয়ের নামঃ ময়ূরকণ্ঠী

- লেখকের নামঃ সৈয়দ মুজতবা আলী

- প্রকাশনাঃ বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

- বিভাগসমূহঃ প্রবন্ধ

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইস্কুলে পড়ি; ষোল বছর বয়স। বিশ্বাস হয়, বিশ্ববিখ্যাত অবনীন্দ্রনাথ তাকে প্রথম দর্শনেই পূর্ণ দু ঘণ্টা ধরে ভারতীয় কলার নবজাগরণের ইতিহাস শোনালেন?

সত্যিই তাই হয়েছিল। আমার এক বন্ধু আমাকে নিয়ে গিয়েছিল অবনীন্দ্রনাথের কাছে। তিন মিনিট যেতে না যেতেই তিনি হঠাৎ সোৎসাহে এক ঝটিকায় হেলান ছেড়ে খাড়া হয়ে বসে আমাকে সেই প্রাচীন যুগের কথা—কি করে তিনি ছবি আঁকা শিখতে আরম্ভ করলেন, সে ছবি দেখে দ্বিজেন্দ্ৰনাথ কি বললেন, হ্যাভেলের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ, টাইকনের সঙ্গে তার সহযোগ, ওরিয়েন্টাল সোসাইটির গোড়াপত্তন, নন্দলাল অসিতকুমারের শিষ্যত্ব, আরো কত কী যে বলে গেলেন তার অর্ধেক লিখে রাখলেও আজ একখানা সর্বাঙ্গসুন্দর কলা-ইতিহাস হয়ে যেত।

আর কী ভাষা, কী রঙ। আজ যখন পিছন পানে তাকাই তখন মনে মনে দেখি, সেদিন অবনীন্দ্ৰনাথ কথা বলেন নি, সেদিন যেন তিনি আমার সামনে ছবি এঁকেছিলেন। রঙের পর রঙ চাপাচ্ছেন; আকাশে আকাশে মেঘে মেঘে। সূর্যস্ত সূর্যোদয়ের যত রঙ থাকে তার থেকে তুলে নিয়ে ছবির এখানে লাগাচ্ছেন, ওখানে লাগাচ্ছেন আর যতই ভাবি এর পর আর নতুন নতুন রঙ বানিয়ে ছবির উপর চাপাচ্ছেন।

তার কী উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে তার সুখদুঃখ, তার পতন-অভু্যদয়ের অনুভূতি অজানা অচেনা এক আড়াই ফোটা ছোকরার মনের ভিতর সঞ্চালন করার প্রচেষ্টা। বুঝলুম, তিনি তাঁর জীবন দিয়ে ভালোবেসেছেন ভারতীয় কলাশিল্পকে আর আপনি বুকের পাঁজর জুলিয়ে নিয়ে’ প্ৰদীপ্ত করে দিয়েছেন আমাদের দেশের নির্বাপিত কলাপ্রচেষ্টার অন্ধ-প্ৰদীপ।

***

তারপর একদিন তিনি এলেন শান্তিনিকেতনে। সেখানেও আমি কেউ নই। রবীন্দ্রনাথ নন্দলাল এবং নন্দলালের কৃতী শিষ্যগণ তাঁর চতুর্দিকে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ আম্রকুঞ্জে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন, বিশ্বকবিরূপে, শান্তিনিকেতনে আচার্যরূপে। আর সেদিন রবীন্দ্ৰনাথ যে ভাষা দিয়ে অবনীন্দ্রনাথকে শান্তিনিকেতনে আসন নিতে অনুরোধ করলেন সে রকম ভাষা আমি রবীন্দ্রনাথের মুখে তার পূর্বে কিংবা পরে কখনো শুনি নি। রবীন্দ্রনাথ সেদিন যেন গদ্যে গান গেয়েছিলেন, আমার মনে হয়, সেই দিন তিনি প্রথম গদ্য কবিতা লেখা আরম্ভ করলেন। দেশেবিদেশে বহু সাহিত্যিককে বক্তৃতা দিতে শুনেছি, কিন্তু এরকম ভাষা আমি কোথাও শুনি নি-আমার মনে হয়, দেবদূতরা স্বর্গে এই ভাষায় কথা বলেন-সেদিন যেন ইন্দ্রপুরীর একখানা বাতায়ন খুলে গিয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে উর্বশীর বীণা গুঞ্জরণ করে উঠেছিল।

***

অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। আমি উত্তরায়ণের কাছে দাঁড়িয়ে আছি। দেখি-অবনীন্দ্ৰনাথ সদলবলে আসছেন। আমাকে চিনতে পারলেন বলে মনে বড় আনন্দ হল।

তখন আমাদের সবাইকে বললেন, ‘জানো, বৈজ্ঞানিকরা বড় ভীষণ লোক–আমাদের সব স্বপ্ন ভেঙে দেয়। এই দেখো না, আজ সন্ধ্যায়। আমি দক্ষিণের দিকে তাকিয়ে দেখি কালো কালো মেঘ এসে বাসা বঁধছে ভুবনাডাঙার ওপারে ডাক-বাঙলোর পিছনে। মেঘগুলোর সর্বাঙ্গে কেমন যেন ক্লান্তির ভাব আর বাসা বাঁধতে পেরে তারা একে অন্যকে আনন্দে আলিঙ্গন করছে।

রাখী শুনে বলেন, ‘মেঘ কোথায়? এ তো ধানকলের ধোঁয়া!’

এক লহমায় আমার সব রঙীন স্বপ্ন বরবাদ হয়ে গেল। তাই বলছিলুম। বৈজ্ঞানিকগুলো ভীষণ লোক হয়।’*

সে-যাত্রায় যে কদিন ছিলেন তিনি যে কত গল্প বলেছিলেন, তরুণ শিল্পীদের কত অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলেন তার ইতিহাস, আশা করি একদিন সেই শিল্পীদের একজন লিখে দিয়ে আমাদের প্রশংসাভাজন হবেন।

***

আবার সেই প্রথম দিনের পরিচয়ে ফিরে যাই।

আমি তখন অটোগ্রাফ শিকারে মত্ত। প্রথম গগনেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করলুম। আমার অটোগ্রাফে কিছু একে দিতে। তার কাছে রঙ তুলি তৈরি ছিল। চট করে পাঁচ মিনিটের ভিতর আকাশে ঘন মেঘ। আর তার ফাঁকে ফাঁকে গুটি কয়েক পাখি এঁকে দিলেন।

এর কয়েক দিন পূর্বে শাস্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েরা কলকাতায় এসে ‘বর্ষামঙ্গল’ করে গিয়েছে। গগনেন্দ্ৰনাথ ছবি এঁকে দিয়ে বললেন, ‘পাখিরা বর্ষামঙ্গল করছে।’

অবনীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করতে তিনি বললেন, ‘তুমি নিজে ছবি আঁকো না কেন?’

আমি সবিনয়ে বললুম, ‘আমি ছবি দেখতে ভালোবাসি।’

বললেন, ‘দাও তোমার অটোগ্রাফ। তোমাকে কিছু একটা লিখে দিচ্ছি। আর যেদিন তুমি তোমার.প্রথম আঁকা ছবি এনে দেখাবে সেদিন তোমার বইয়ে ছবি এঁকে দেব।’

বলে লিখলেন, ‘ছবি দেখে যদি আমোদ পেতে চাও তবে আকাশে জলে স্থলে প্রতিমুহূর্তে এত ছবি আঁকা হচ্ছে যে তার হিসেব নিলেই সুখে চলে যাবে দিনগুলো।

‘আর যদি ছবি লিখে আনন্দ পেতে চাও, তবে আসন গ্ৰহণ করো এক জায়গায়, দিতে থাকো রঙের টান, তুলির পৌঁচ। এ দর্শকের আমোদ নয়, স্ৰষ্টার আনন্দ’।*

——

* পাঠক, অবনীন্দ্ৰ যে ভাষায় বলেছিলেন তার সন্ধান এতে পাবেন না।

আচার্য তুচ্চি

দিল্লির ইন্ডিয়ান কালচারেল এসোসিয়েশন গত শুক্রবার দিন ইতালির খ্যাতনামা অধ্যাপক জিয়োসেপ্নে তুচ্চিকে এক সভায় নিমন্ত্রণ করে সাদর অভ্যর্থনা জানান। সভাস্থলে ইতালির রাজদূত ও শ্ৰীযুক্তা তুচ্চিও উপস্থিত ছিলেন।

ভারত-তিব্বত-চীনের ইতিহাস এবং বিশেষ করে বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি, বিকাশ এবং দেশদেশান্তরে তার প্রসার সম্বন্ধে আজকের দিনে অধ্যাপক তুচ্চির যে জ্ঞান আছে তার সঙ্গে বোধ হয়। আর কারোর তুলনা করা যায় না। বিশেষ করে মহাযান বৌদ্ধধর্মের যে সব শাস্ত্র সংস্কৃতে লোপ পেয়ে গিয়েছে কিন্তু তিব্বতী এবং চীনা অনুবাদে এখানে পাওয়া যায়, সেগুলো থেকে অধ্যাপক তুচ্চি নানাপ্রকারের তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহ করে বৌদ্ধধর্মের যে ইতিহাস নির্মাণ করে যাচ্ছেন, সে ইতিহাস ভারতের গৌরব বর্ধন করে চলেছে। ঠিক বলতে পারব না। কিন্তু অনুমান করি, প্রায় পয়তাল্লিশ বৎসর ধরে তিনি এই কর্মে নিযুক্ত আছেন। তাঁর স্বাস্থ্য এখনো অটুট, তাই আশা করা যেতে পারে তিনি আরো বহু বৎসর ভারতীয় প্রাচ্যবিদ্যার সেবা করতে পারবেন।

***

ইতালির স্কুলে থাকতেই তুচ্চি সংস্কৃত শিখতে আরম্ভ করেন। কলেজে ঢোকার পূর্বেই তাঁর মহাভারত, রামায়ণ ও কালিদাসের প্রায় সব কিছুই পড়া হয়ে গিয়েছিল-টোলে না। পড়ে এতখানি সংস্কৃত চর্চা এই ভারতেরই কটি ছেলে করতে পেরেছে? কলেজে তুচ্চি সংস্কৃতের বিখ্যাত অধ্যাপক ফরমিকির সংস্রবে। আসেন। অধ্যাপক ফরমিকির নাম এদেশে সুপরিচিত নয়, কিন্তু ইতালির পণ্ডিত মাত্রই জানেন, সে দেশে সংস্কৃত চর্চার পত্তন ও প্রসারের জন্য তিনি কতখানি দায়ী। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি তার ছিল অবিচল অনুরাগ এবং গভীর নিষ্ঠা। অধ্যাপক তুচ্চি তার অন্যতম সার্থক শিষ্য।

***

অধ্যাপক সিলভাঁ লেভি, উইনটারনিৎস ও লেসনি শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা করে স্বদেশে চলে যাওয়ার পর এদেশ থেকে রবীন্দ্ৰনাথ নিমন্ত্রণ করেন অধ্যাপক ফরমিকি এবং তুচ্চিকে। ১৯২৫-এ এরা দুজন ভারতবর্ষে আসেন। ‘

অধ্যাপক ফরমিকি শাস্তিনিকেতনে সংস্কৃত পড়বার সুযোগ পেয়ে বড় আনন্দিত হয়েছিলেন। একদিন তিনি আমাকে বলেন, ‘জানো সমস্ত জীবনটা কাটল ছাত্রদের সংস্কৃত ধাতুরূপ আর শব্দরূপ শিখিয়ে। রাসিয়ে রসিয়ে কাব্যনাট্য পড়ানো আরম্ভ করার পূর্বেই তাদের কোর্স শেষ হয়ে যায়–তারা তখন স্বাধীনভাবে সংস্কৃত চর্চা আরম্ভ করে দেয়। জীবনে এই প্রথম শাস্তিনিকেতনে সুযোগ পেলুম পরিণত-জ্ঞান ছেলেমেয়েদের নিয়ে কাব্যনাট্য পড়ার। ব্যাকরণ পড়াতে হচ্ছে না, এটা কি কম আরামের কথা।’

এবং আশ্চর্য, আমার মত মুখদ্দেরও তিনি অবহেলা করতেন না। এবং ততোধিক আশ্চৰ্য্য ক্ষমতা ছিল তার-কঠিন জিনিস সরল করে বোঝাবার। সাংখ্য বেদান্ত তখনো জানতুম না, এখনো জানি নে, কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে বসুমতী বেহনের বাড়ির বারান্দায় মোড়াতে বসে সাংখ্য এবং বেদাস্তের প্রধান পার্থক্য তিনি কি অদ্ভুত সহজ ভাষায় বুঝিয়ে বলেছিলেন। তিতিক্ষু পাঠক অপরাধ নেবেন না, যদি আজ এই নিয়ে গর্ব করি যে অধ্যাপক ফরমিকি আমাকে একটুখানি মেহের চোখে দেখতেন। রাস্তায় দেখা হলেই সাংখ্য বেদান্তর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে বাজিয়ে নিতেন, যা শিখিয়েছেন আমার ঠিক ঠিক মনে আছে কি না।

হেমলেট চরিত্রের সাইকো-এনালেসিস ইয়োরোপে তিনিই করেন। প্রথম। হেমলেট যে কেন প্রতিবারে তার কাকাকে খুন করতে গিয়ে পিছুপা হত সে কথা তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন।

***

গুরু পড়াতেন সংস্কৃত আর শিষ্য পড়াতেন ইতালিয়ান। অধ্যাপক তুচ্চির অন্যতম মহৎ গুণ, তিনি ছাত্রের মনস্তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি রেখে অধ্যাপনা করেন। আমরা একটুখানি ইতালিয়ান শিখে নিয়ে বললুম, এইবারে আমরা দানুনন্দজিয়ো পড়ব।

তুচ্চি বললেন, ‘উপস্থিত মাদ্ৰজিনি পড়ো।’

তারপর বুঝিয়ে বললেন, ‘তোমরা এখন স্বাধীনতার জন্য লড়ছে। তোমাদের চিস্তাজগতে এখন স্বাধীনতা কি, স্বাধীনতা সংগ্রাম কাকে বলে এই নিয়ে তোলপাড় চলছে। আর এসব বিশ্লেষণ মাদজিনি যে রকম করে গিয়েছেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশবাসীকে তিনি যেরকম উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত করতে পেরেছিলেন এ রকম আর কেউ কখনো পারেননি। তোমাদের চিন্তাধারার সঙ্গে এগুলো মিলে যাবে, ভাষা শেখাটাও তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাবে।’ হলও তাই। অধ্যাপক তুচ্চি শাস্তসমাহিত গভীর প্রকৃতির পণ্ডিত নন-ৰ্তার ধাঁচ অনেকটা ফরাসিস। অল্পেতেই উত্তেজিত হয়ে যান। আর মাদজিনির ভুবন-বিখ্যাত বক্তৃতাগুলোতে যে উৎসাহ-উদ্দীপনার প্রচুরতম খোরাক রয়েছে তা যাঁরা মাদজিনি পড়েছেন র্তারাই জানেন—এমন কি এই গত বিশ্বযুদ্ধের সময়ও চাৰ্চিল মাদজিনির বক্তৃতা আপন বক্তৃতায় কাজে লাগিয়েছেন। তুচ্চি পড়াতে পড়াতে উৎসাহে দাঁড়িয়ে উঠতেন আর

‘আভান্তি, আভাস্তি ও ফ্রাতেল্লি।’

‘অগ্রসর হও, অগ্রসর হও, হে ভ্ৰাতৃবৃন্দ–’

‘আসবে সে দিন আসবে, যেদিন নবজীবনের সর্বোচ্চ শিখরে দাঁড়িয়ে তোমরা পিছন পানে তাকাবে-পিছনের সব কিছু তখন এক দৃষ্টিতেই ধরা পড়বে, তার কোনো রহস্যই তোমাদের কাছে তখন আর গোপন রইবে না; যেসব দুঃখবেদনা তোমরা একসঙ্গে সয়েছ সেগুলোর দিকে তাকিয়ে তোমরা তখন আনন্দের হাসি হাসবে।’

এসব সাহসের বাণী সর্বমানবের সুপরিচিত। আমরা যে উৎসাহিত হয়েছিলুম তাতে আর বিচিত্র কি?

***

তারপর দীর্ঘ সাতাশ বৎসর কেটে গিয়েছে। এর ভিতর অধ্যাপক তুচ্চি পাণ্ডুলিপির সন্ধানে ভারত-তিব্বত বহুবার ঘুরে গিয়েছেন এবং তাঁর পরিশ্রমের ফল ভারতীয় জ্ঞানভাণ্ডার এবং ইতালির সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

ইতালির প্রাচ্যবিদ্যামন্দির আচার্য তুর্চ্চির নিজের হাতে গড়া বললে অত্যুক্তি করা হয় না। শুধু যে সেখানে সংস্কৃত, পালির চর্চা হয় তাই নয়, বাঙলা, হিন্দি শেখাবার ব্যবস্থাও সেখানে আছে, এবং চীনা, জাপানী, তিব্বতী ভাষার অনুসন্ধান করে ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাস সেখানে লেখা হচ্ছে। ইতিমধ্যে তুচ্চি নিজে যে সব প্রাচীন পুস্তক প্রকাশ করেছেন, যে সব সারগর্ভ পুস্তক রচনা করেছেন, তার সম্পূর্ণ তালিকা দিতে গেলেই এ গ্রন্থের আরো দু’পৃষ্ঠার প্রয়োজন হবে।

***

সম্বর্ধনা-সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে আচার্য তুচ্চি বলেন, ‘বহু প্ৰাচীনকাল থেকে ভারতইতালিতে যে ব্যবসা-বাণিজ্যের যোগসূত্র স্থাপিত ছিল সে কথা আপনারা সকলেই জানেন (দক্ষিণ-ভারতে আজও প্রতি বৎসর বহু রোমান মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়), কিন্তু সেইটেই বড় কথা নয়। ভারত-ইতালির আত্মায় আত্মায় যে ভাব বিনিময় হয়েছিল। সেইটেই সবচেয়ে মহান তত্ত্ব এবং সেই তত্ত্বানুসন্ধান করে নূতন করে আমাদের ভাবের লেনদেন, আদানপ্রদান করতে হবে। ‘আমি ইতালিতে যে প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেছি। সেটিকে সফল করবার জন্য আপনাদের সহযোগিতা কামনা করি।’

***

আমরা একবাক্যে বলি ভগবান আচার্য তুচ্চিকে জয়যুক্ত করুন।

আজাদ হিন্দ ফৌজের সমর-সঙ্গীত

কদম কদমা বঢ়ায়ে জা এগিয়ে যা এগিয়ে যা,

খুশিকে গীত্ব গায়ে জা খুশির গীত গাইতে যা।

ইয়েহ জিন্দগী হ্যায় কৌম কী দেশের তরে জীবন ধন

(তো) কৌম পৈ লুটায়ে জা।। দেশের লাগি করবি নে পণ?

তু শেরে হিন্দ আগে বঢ় শেরে হিন্দ এগিয়ে যা।

মরণেসে ফিরভি তু ন ডর সামনে মরণ ফিরে না চা।।

আসমান তক্ উঠায়ে শির আকাশ বিধে তুলবি শির

জোশে ওতন বঢ়ায়ে জা।। দেশের জোশ বাড়বে বীর।

তেরে হিম্মৎ বঢ়তী রহে বাড়ুক বাড়ুক সাহস তোর

খুদা তেরী সুনন্ত রহে খুদা তোরে দেবেন। জোর।

জো সামনে তেরে চঢ়ে সামনে বাধা পরোয়া না কর

(তো) খাকমে মিলায়ে জায়।। ধুলায় তারা পাবে যে গোর।।

চলো দিল্লী পুকারকে হুঙ্কারিয়া দিল্লী চল

কোমী নিসান সম্ভালকে কৌমী নিশান জাগিয়ে তোল

লাল কিল্লে গাঢ়কে লালকেল্লায় ঝাণ্ডা খোল

লহ রায়ে জা লহ রায়ে জা।। এগিয়ে যা ফুর্তিতে চল।।

কদম কদমা বঢ়ায়ে জা।। এগিয়ে যা, এগিয়ে যা।।

———–

শেরে হিন্দ = হিন্দুস্থানের ব্যাঘ্র, জোশ্ = শক্তি, কৌমী নিশান = জাতীয় পতাকা।

আমরা হাসি কেন?

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে কবিগুরু বিশ্বভারতী সাহিত্য-সভায় এক খ্যাতনামা লেখকের সদ্যপ্রকাশিত একটা রচনা পাঠ করেন। রচনার আলোচ্য বিষয়বস্তু ছিল, ‘আমরা হাসি কেন’?

এতদিন বাদে আজ আর সব কথা মনে নেই, তবে এইটুকু স্পষ্ট স্মরণে পড়ছে যে, বের্গসন হাসির কারণ অনুসন্ধান করে যে সব তত্ত্বকথা আবিষ্কার করেছিলেন, প্ৰবন্ধটি মোটের উপর তারই উপর খাড়া ছিল।

প্ৰবন্ধ পাঠের পর রবীন্দ্ৰনাথ আপনি বক্তব্য বলেন।

সভায় উপস্থিত অন্যান্য গুণীরাও তখন নানারকম মতামত দেন এবং সবাই মিলে প্রাণপণ অনুসন্ধান করেন, ‘আমরা হাসি কেন?’ যতদূর মনে পড়ছে, শেষ পর্যন্ত সর্বজনগ্রাহ্য কোনো পাকাপাকি কারণ খুঁজে পাওয়া গেল না।

পরদিন আচাৰ্য ক্ষিতিমোহন সেন সবার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, ‘হাসির কারণ বের করতে গিয়ে সকলের চোখের জল বেরিয়ে গিয়েছিল।’ (ঠিক কি ভাষায় তিনি জিনিসটি রাসিয়ে বলেছিলেন আজ আর আমার সম্পূর্ণ মনে নেই-আশা করি আচার্য অপরাধ নেবেন না)।

***

দিল্লির ফরাসিস ক্লাবের (সের্কল ফ্রাসেঁ’ অর্থাৎ ‘ফরাসি-চক্ৰ’) এক বিশেষ সভায় মসিয়ে মার্তে নামক এক ফরাসি গুণী গত বুধবার দিন ঐ একই বিষয় নিয়ে অর্থাৎ ‘আমরা হাসি কেন?’ একখানি প্ৰমাণিক প্ৰবন্ধ পাঠ করেন।

ফরাসি রাজদূত এবং আরো মেলা ফরাসি-জাননেওয়ালা ফরাসি অ-ফরাসি ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা সভায় উপস্থিত ছিলেন। ফরাসি কামিনীগণ সর্বদাই অত্যুত্তম সুগন্ধ ব্যবহার করেন বলে ক্ষণে ক্ষণে মনে হচ্ছিল। আমি বুঝি প্যারিসে বসে আছি।

(এ কিছু নূতন কথা নয়—এক পূর্ববঙ্গবাসী শিয়ালদা স্টেশনে নেমেও গেয়েছিলেন,-

ল্যামা ইস্টিশানে গাড়ির থনে

মনে মনে আমেজ করি

আইলাম বুঝি আলী-মিয়ার রঙমহলে

ঢাহা জেলায় বশ্যাল ছাড়ি।)

শুধু প্যারিস নয়। আমার মনে হচ্ছিল, আমি যেন ‘কোতি’, ‘উবিগাঁর’ কুশবায়ের দোকানে বসে আছি।

ডাঃ কেসকর উত্তম ফরাসি বলতে পারেন। তিনি সভাপতির আসন গ্ৰহণ করে প্ৰাঞ্জল ফরাসিতে বক্তার পরিচয় করিয়ে দিলেন।

বের্গসন আর সেই চিরন্তন কারণানুসন্ধান, ‘হাসি কেন?? আমি তো নাকের জলে চোখের জলে হয়ে গেলুম-ত্রিশ বৎসর পূর্বে যে রকমধারা হয়েছিলুম-কিন্তু তবু কোনো হদিস মিলল না।

কিন্তু সেইটো আসল কথা নয়। আসল কথা হচ্ছে, এই দিল্লিশহর যে ক্ৰমে ক্ৰমে আন্তর্জাতিক মহানগরী হতে চলল। সেইটেই বড় আনন্দের কথা।

এতদিন ধরে আমরা ইয়োরোপকে চিনতে শিখলুম ইংরেজের মাধ্যমে এবং তাতে করে মাঝে মাঝে আমরা যে মারাত্মক মার খেয়েছি, তার হিসেবা-নিকেশ এখনো আরম্ভ হয়। নি। একটা সামান্য উদাহরণ নিন।

ইংরেজের আইরিশ সন্টু, মাটন রাস্ট আর প্লামপুডিং খেয়ে খেয়ে আমরা ভেবেছি ইয়োরোপবাসী মাত্রই বুঝি আহারাদি বাবতে একদম হটেনটট। তারপর যেদিন উত্তম ফরাসি রান্না খেলুম, তখন বুঝতে পারলুম, ক্রোয়াসী রুটি কি রকম উপাদেয়, একটি মামুলী অমলেট বানাতে ফরাসি কতই না কেরদানি-কেরামতি দেখাতে পারে, পাকা টমাটো, কাঁচা শসা আর সামান্য লেটিসের পাতাকে একটুখানি মালমশলা লাগিয়ে কী অপুর্বস্যালড় নির্মাণ করতে পারে। মাস্টার্ড, উস্টারসস আর বিস্তর গোলমরিচ না মাখিয়েও যে ইয়োরোপীয় রান্না গলাধঃকরণ করা যায়। সেইটি হৃদয়ঙ্গম হল ফরাসি রান্না খেয়ে।

তাই আমার আনন্দ যে, ধীরে ধীরে একদিন ফ্রান্সের সঙ্গে আমাদের মোলাকাত এদেশে বসেই হবে।

সোর্কল ফ্রাঁসে দিল্লিবাসীকে তার জন্য তৈরি করে আনছেন।

***

প্ৰবন্ধ পাঠের পর মসিয়ো মার্তে কয়েকটি রসালো গল্প বলেন। তিনি যে অনবদ্য ভাষায় এবং তার সঙ্গে অঙ্গভঙ্গী সঞ্চালনে গল্পগুলো পেশ করেছিলেন সে জিনিস তো আর কলি-কলমে ওতরাবে না-তাই গল্পটি পছন্দ না হলে মসিয়োর নিন্দা না করে দোষটা আমারই ঘাড়ে চাপাবেন।

এক রমণী গিয়েছেন এক সাকিয়াট্রিস্টের কাছে। তিনি ডাক্তারের ঘরে ঢুকতেই ডাক্তার তাঁকে কোনো কথা বলবার সুযোগ না দিয়েই আধঘণ্টা ধরে বক্তৃতা দিতে লাগলেন। অত কষ্টে সুযোগ পাওয়ার পর রমণী বললেন, ‘ডাক্তার, আমাকে অতশত বোঝাচ্ছেন কেন? আমি এসেছি আমার স্বামীর চিকিৎসা করাতে।’

ডাক্তার বললেন, ‘ও! তার কি হয়েছে?’

রমণী বললেন, ‘ঠিক ঠিক বলতে পারব না। তবে এইটুকু জানি, তাঁর বিশ্বাস তিনি সীল মাছ।’

‘বলেন কি? তা তিনি এখন কোথায়?’

তিনি বারান্দায় বসে আছেন।’

‘তাঁকে নিয়ে আসুন তো, দেখি, ব্যাপারটা কি।’

ভদ্রমহিলা বাইরে গিয়ে সঙ্গে নিয়ে এলেন একটা সীল মাছ।

ইঙ্গ-ভারতীয় কথোপকথন

দেশে বিদেশে বহুবার দেখিয়াছি যে, ইংরাজ ও ফরাসির প্রশ্নে ভারতীয় সদুত্তর দিতে পারিতেছেন না। তাহার প্রধান কারণ (১) ভারতীয়রা স্বীয় ঐতিহ্য ও বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে সুপরিচিত নহেন-ইহার জন্য প্রধান আমাদের শিক্ষাপদ্ধতিই দায়ী। (২) বিদেশী রীতিনীতি সম্বন্ধে অজ্ঞতা-সে। জ্ঞান থাকিলে ভারতীয় তৎক্ষণাৎ বিদেশীকে চক্ষে অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া দেখাইয়া দিতে পারে যে, সে যাহা করিতেছে তাহা অন্যরূপে বা অল্প কিয়দিন পূর্বে বিদেশীরাও করিত। নিম্নলিখিত কথোপকথন হইতে আমাদের বক্তব্যটি পরিস্ফুট হইবে ও আশা করি কোনো কোনো ভারতীয়ের উপকারও হইবে।

বিদেশী : তোমাকে সেদিন ফির্পোতে দাওয়াত করিয়াছিলাম। তুমি টালবাহানা দিয়া পলাইলে। শুনিলাম, শেষটায় নাকি আমজাদীয়া হোটেলে খাইতে গিয়াছিলে। ফির্পোর খানা রাধে ত্ৰিভুবন-বিখ্যাত ফরাসিস শেফ দ্য কুইজিন। সেই শেফকে উপেক্ষা করিয়া তুমি কোন জঙ্গলীর রান্না খাইতে গেলে!

ভারতীয় : তোমাদের রান্নার অন্য গুণাগুণ বিচারের পূর্বে একটি অত্যন্ত সাধারণ বস্তুর দিকে তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। লক্ষ্য করিয়াছ কি না জানি না যে, তোমাদের রান্নায় তিক্ত টক ও ঝাল এই তিন রসের অভাব। অর্থাৎ ছয় রসের অর্ধেক নাই—ঝাল কিছু কিছু দাও বটে কিন্তু তাও বোতলে পুরিয়া টেবিলে রাখ, কারণ ঐ রাসটির প্রতি তোমাদের সন্দেহ ও ভয় এখনও সম্পূর্ণ ঘুচে নাই। কাজেই তোমাদের খানা খাইয়াই বলা যায় যে, আর যে গুণই থাকুক, বৈচিত্ৰ্য তোমাদের রান্নায় থাকিবে না। শুধু লবণ আর মিষ্ট এই সা, রে লইয়া তোমরা আর কি সুর ভাঁজিবে? দুই-তারা লইয়া বীণার সঙ্গে টক্কর দিতে চাও? আমজাদীয়ার ‘জঙ্গলী’ও তাই তোমার শেফকে অনায়াসে হারাইয়া দিবে। দ্বিতীয়ত, তোমাদের ডাইনিং টেবিলে ও রান্নাঘরে কোনো তফাত নাই। তোমরা ক্রুয়েট নামক ভাঙাবোতল-শিশিওয়ালার একটা ঝুড়ি টেবিলের উপর রাখ। নিতান্ত রসকষহীন সিদ্ধ অথবা অগ্নিপক্ক বস্তু যদি কেহ গলাধঃকরণ না করিতে পারে তবে তাহাতে ডাইনিং টেবিলে পাকা রাঁধুনী সাজিতে হয়। স্নেহ জাতীয় পদার্থ সংযোগ করিতে গিয়ে অলিভ ওয়েল ঢাল, উগ্রতা উৎপাদনের জন্য রাই সরিষার (মাস্টার্ড) প্রলেপ দাও, কটু করিবার জন্য গোলমরিচের গুড়া ছিটাও,–বোতলটার আবার ছিদ্র রুদ্ধ বলিয়া তাহাকে লইয়া ধস্তাধস্তি করিয়ে স্কন্ধদেশস্থ অস্থিচ্যূতি ও ধৈৰ্য্যচ্যূতি যুগপৎ অতি অবশ্য ঘটে,-ভীতু পাচক বড় সাহেবের ভয়ে লবণও দিয়াছে কম-লক্ষ্য করিয়াছি কি শতকরা আশিজন সুপ মুখে দিবার পূর্বেই নুন ছিটাইয়া লয়?-অতএব লবণ ঢালো। তৎসত্ত্বেও যখন দেখিলে যে ভোজদ্রব্য পূর্ববৎ বিস্বাদই রহিয়া গিয়াছে তখন তাহাতে সস নামক কিন্তুতকিমাকার তরল দ্রব্য সিঞ্চন করো। তোমার গাত্র যদি পাচক রক্ত থাকে অবশ্য তুমি তাবৎ প্রলেপশিঞ্চন অনুপান-সম্মত বা মেকদার-মাফিখ করিতে পারো, কিন্তু আমি বাপু ‘ভদ্রলোকে’র ছেলে, বাড়িতে মা-মাসিরা ঐ কর্মটি রান্নাঘরে রন্ধন করিবার সময় করিয়া থাকেন। খানার ঘর আর রান্নাঘরে কি তফাৎ নেই?

সায়েব : রুচিভেদ আছে বলিয়াই তো এত বায়নাক্কা।

ভারতীয় : ঐ সব জ্যেষ্ঠতাতত্ত্ব আমার সঙ্গে করিও না। তাই যদি হইবে তবে খানাঘরেই আগুন জ্বালাইয়া লইয়া মাংস সিদ্ধ করো না কেন, গ্রিল কাবাব ঝলসাও না কেন? কেহ অর্ধপক্ক মাংস পছন্দ করে, কেহ পূৰ্ণপক্ক। সেখানেও তো রুচিভেদ; তবে পাচকের হাতে ঐ কর্মটি ছাড়িয়া দাও কেন? আসল কথা, এই রুচিভেদ স্বীকার করিয়াও পাচক বহুজনসম্মত একটি মধ্যপন্থা বাহির করিয়া লাহে ও গুণীরা সেইটি স্বীকার করিয়া অমৃতলোকে পৌঁছেন। রুচিভেদ থাকা সত্ত্বেও গুণীরা সেক্সপীয়র কালিদাস পছন্দ করেন। কবি কখনো যমক, অনুপ্রাস, উপমা আখ্যানবস্তুর পৃথক পৃথক নির্ঘন্ট পৃথক পৃথক পুস্তকে দিয়া বলেন না রুচিমাফিক মেকদার-অন পানযোগে কাব্যসৃষ্টি করিয়া রসাস্বাদন করো।

সায়েব : সে কথা থাকুক। কিন্তু আমজাদীয়ার খানা খাইলে তো হাত দিয়া; সেখানে তো ছুরি-কাঁটার বন্দোবস্ত নাই।

ভারতীয় : না, আছে। ভারতবর্ষ তোমাদের পাল্লায় পড়িয়া দিন দিন এমনি অসভ্য হইয়া পড়িতেছে যে, ভারতীয়রাও ছুরি-কাঁটা ধরিতে শিখিবার চেষ্টা করিতেছে। এ নোংরামি করিবার কি প্রয়োজন তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

সায়েব : নোংরামি? সে কি কথা?

ভারতীয় : নিশ্চয়ই। ঐ তো রহিয়াছে তোমার ছুরি, কাঁটা, চামচ; ঐ তো ন্যাপকিনা। ঘষো আর দেখো, কতটা ময়লা বাহির হয়। আর যেটুকু বাহির হইবে না, তাহা খাদ্যরস সংযোগে অগোচরে পেটে যাইবে। আর আমি আমার আঙুল ঘষি দেখো কতটা ময়লা বাহির হয়। আর যদি আমার আঙুল ময়লা হয়ই, তবে আমি এখনই টয়লেট ঘরে গিয়ে আচ্ছা! করিয়া হাত ধুইয়া লইব। তুমি যদি ছুরি-কাঁটা লইয়া ঐদিকে ধাওয়া করো। তবে ম্যানেজার পুলিশ ডাকিবে, ভাবিবে চৌর্যবৃত্তিতে তোমার হাতেখড়ি হইয়াছে মাত্র। আর শেষ কথাটিও শুনিয়া লও, আমারি আঙুল আমি আমারি মুখে দিতেছি; তুমি যে কাঁটা-চামচ মুখে দিতেছ। সেগুলি যে কত লক্ষ পায়োরিয়াগ্রস্তের অধরোষ্ঠে এবং আস্যগহ্বরেও নিরন্তর যাতায়াত করিতেছে তাহার সন্দেশ রাখো কি? চীনারা তোমাদের তুলনায় পরিষ্কার। খাইবার কাঠি সঙ্গে লইয়া হোটেলে প্রবেশ করে!

সায়েব : সে কথা থাকুক (ধুয়া)।

ভারতীয় : হ্যাঁ, আলোচনাটাই আমার পক্ষেও মর্মঘাতী। আমারি এক বাঙালি খ্রিস্টান বন্ধু কাঁটা দিয়া ইলিশ মাছ খাইতে যান—বেজায় সায়েব কিনা-ফলে ইলিশাস্থি তাহার গলাস্থ হয় এমনি বেকায়দা বেদুরস্তভাবে যে, তাহার শরীরের অস্থিগুলি এখন গোরস্তানে চিরতের বস্তি গাড়িয়াছে (অশ্রু বর্ষণ)।

সায়েব : আহা! তবে ইলিশ না খাইলেই হয়।

ভারতীয় : ইংরাজ হইয়া বেকান-আন্ডা না খাইলেই হয়; ফরাসি হইয়া শ্যাম্পেন না। খাইলেই হয়; জর্মন হইয়া সসিজ না খাইলেই হয়; বাঙালি হইয়া ইলিশ না খাইলেই হয়, অনশনে প্ৰাণত্যাগ করিলেও হয়; আত্মহত্যা করিলেও হয়। লাজ করে না বলিতে? বাংলার বুকের উপর বসিয়া হোম হইতে টিনস্থ বেকন না পাইলে ব্রিটিশ ট্রেডিশন ইন ডেঞ্জার বলিয়া কমিশন বসাইতে চাহো, আর আমি গঙ্গার পারে বসিয়া গঙ্গার ইলিশ খাইব না? তাজ্জব কথা!

সায়েব : সে কথা থাকুক (ধুয়া)। কিন্তু ঐ বলিলে তোমাদের মেয়েরা রান্না করেন, র্তাহারা কি শুধুই রান্না করেন? তাহারা এই নির্মম পর্দা প্ৰথা মানেন কেন?

ভারতীয় : সে তাহারা মানেন; তাহাদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিও।

সায়েব : তাহাদিগের সঙ্গে তো দেখাই হয় না।

ভারতীয় : সে আমাদের পরম সৌভাগ্য।

সায়েব : (চিন্তিত মনে) কথাটা কি একটু কড়া হইল না? আমরা কি এতই খারাপ?

ভারতীয় : খারাপ ভালোর কথা জানিনা সাহেব। তবে ১৭৫৭ সালে তোমাদের সাথে পীরিতিসায়রে সিনান করিতে গিয়া শুধু যে আমাদের সকলি গরল ভেল। তাহা নয়, স্বরাজগামছাখানা হারাইয়া ফেলিয়া দুইশত শীত বৎসর ধরিয়া আকণ্ঠ দৈন্য-দুৰ্দশ-পঙ্কে নিমগ্ন-ডাঙ্গায় উঠিবার উপায় নাই। পুরুষদের তো এই অবস্থা। তাই মেয়েরা অন্তরমহলে তোমাদিগকে quit করিয়া বসিয়া আছেন।

সায়েব : এ সব তো বাইরের কথা; তোমাদের কৃষ্টি, ঐতিহ্য—

ভারতীয় : আরেকদিন হইবে। উপস্থিত আমাকে Quit India গাহিতে রাস্তায় যাইতে হইবে।

(ডিসেম্বর ১৯৪৫)

ইন্দ্ৰলুপ্ত

(আবু সাঈদ আইয়ুবকে)

ঘরের দাওয়ায়, তেঁতুলের ছাওয়ায়, মাঠের হাওয়ায়

খাওয়া-দাওয়ায়

শান্তি নেই, গরমেরও ক্লান্তি নেই।

সবুজ ঘাস হল হলদে, তারপর ফিকে।

দস্যি কাল-বোশেখী বাঁশের বনে ত্রিবিক্রমে বিক্রমে

তাদের কোমর ভেঙে নামল মাঠে।

লাথি মেরে বেঁটিয়ে নিয়ে গেল তার শুকনো শেকড়

বেরিয়ে পড়ল শুভ্ৰ, উন্ম, নগ্ন মৃত্তিকা।

মাঠের টাক–

আমার টাকের মতো।

কলনের ঘন বনে

নিদাঘের তপ্ত কাফে কোণে

তুমি বসে আনমনে

—আমার চুলের ঘুঙুর তোমার নাচাল নয়ন নীল

কালোকে নীলোতে নাৎসি হারাতে পেল কি গোপন মিল?–

রাইনের ওয়াইনের মৃদু গন্ধ,

একচোখা রেডিয়োটা করে কটমট

ভয়ে ভয়ে বললাম, ‘ফ্রল্যান, Gruless Gott!

বেতারের সুরাটা টাঙ্গো না ফক্স-স্ট্রট?’

চট করে চটে যাও পাছে!

তুমি রূপসিনী বন্দিনী

নরদেশী নন্দিনী।

তোমার প্রেম এল যে

শ্রাবণের বর্ষণের ধারা নিয়ে

চারদিকে টেনে দিয়ে

ঘনকৃষ্ণ সজল যামিনী যাননিকা।

সে বিরাট বিলুপ্তির বিস্মরণে

শুধু আমার চেতনার ছয় ঋতু

আর তোমার চেতনার চার ঋতুর বিজড়িত নিবিড় স্পৰ্শ–

লাল ঠোঁট দিয়া বঁধূয়া আমার

পড়িল মন্ত্র কাল

দেহলি রুধিয়া হিয়ারে বান্ধিল

পাতিয়া দেহের জাল।

মুখে মুখ দিয়া হিয়ায় হিয়ায়

পরশে পরশে রাখি

বাহু বাহুপাশে ঘন ঘন শ্বাসে

দেহে দেহ দিল ঢাকি।

হঠাৎ দামিনী ধমকালো

বিদ্যুৎ চমকালো

দেখি, নীল চোখ

কাতরে শুধাই একি

তোমার নয়নে দেখি,

তোমার দেশের নীলাভ আকাশ

মায়া রচিছে কি?

তোমার বক্ষতলে

আমার দেশের শ্বেতপদ্ম কি

ফুটিল লক্ষ দলে?

রাত পোহালি। বর্ষণ থেমেছে।

কিন্তু কোথায় শরতের শান্তি, হেমন্তের পূর্ণতা?

ঋতুচক্ৰ গেল উলটে–

যমুনার জলও একদিন উজান বয়েছিল।–

কোন ঝড় তোমাকে নিয়ে গেল ছিনিয়ে

কোন ঝড় আমাকে নিয়ে গেল ঝেঁটিয়ে?

বেরিয়ে এল মাঠের টাক,

আমার টাকা।

আমার জীবনে ইন্দু লুপ্ত

আমার কপালে ইন্দ্রলুপ্ত।।

উপেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়–নির্বাসিতের আত্মকথা

কোনো কোনো বই পড়ে লেখকেরা আপন আপন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বড় নিরাশ হন। যাদের সত্যকার শক্তি আছে, তাদের কথা হচ্ছে না, আমি ভাবছি আমার আর আমার মত আর পাঁচজন কমজোর লেখকের কথা।

প্রায় ত্রিশ বৎসর পর পুনরায় ‘নির্বাসিতের আত্মকথা’ পুস্তিকাখনি আদ্যন্ত পড়লুম। পাঠকমাত্রই জানেন, ছেলেবেলার পড়া বই পরিণত বয়সে পড়ে মানুষ সাধারণত হতাশ হয়। নির্বাসিতের’ বেলা আমার হল বিপরীত অনুভূতি, বুঝতে পারলুম, কত সূক্ষ্ম অনুভূতি, কত মধুর বাক্যভঙ্গি, কত উজ্জ্বল রসবোক্য, কত করুণ ঘটনার ব্যঞ্জনা তখন চোখে পড়ে। সাধুভাষার মাধ্যমে যে এত ঝকঝকে বর্ণনা করা যায়, সে ভাষাকে যে এতখানি চটুল গতি দিতে পারা যায়, ‘নির্বাসিত’ যারা পড়েন নি, তারা কল্পনামাত্র করতে পারবেন না।

কিন্তু প্রশ্ন, এই বই পড়ে আপন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হলুম কেন?

হয়, এ রকম একখানা মণির খনির মত বইয়ের চারিটি সংস্করণ হল ত্ৰিশ বৎসরে! তাহলে আর আমাদের ভরসা রইল কোথায়?

***

১৯২১ (দু-চার বছর এদিক-ওদিক হতে পারে) ইংরেজিতে একদিন শান্তিনিকেতনে লাইব্রেরিতে দেখি একগাদা বই গুরুদেবের কাছ থেকে লাইব্রেরিতে ভর্তি হতে এসেছে। গুরুদেব প্রতি মেলে বহু ভাষায় বিস্তর পুস্তক পেতেন। তার পড়া হয়ে গেলে তার অধিকাংশ বিশ্বভারতীর পুস্তকাগারে স্থান পেত। সেই গাদার ভিতর দেখি, ‘নির্বাসিতের আত্মকথা’।

বয়স অল্প ছিল, তাই উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম জানা ছিল না। বইখানা ঘরে নিয়ে এসে এক নিঃশ্বাসে শেষ করলুম। কিছুমাত্র বাড়িয়ে বলছি নে, এ বই সত্যসত্যই আহার-নিদ্রা ভোলাতে পারে। ‘পৃথিবীর সব ভাষাতেই এরকম বই বিরল; বাঙলাতে তো বটেই।’

পরদিন সকালবেলা শুরুদেবের ক্লাসে গিয়েছি। বই খোলার পূর্বে তিনি শুধালেন উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘নির্বাসিতের আত্মকথা’ কেউ পড়েছি?’ বইখানা প্ৰকাশিত হওয়ামাত্র রবীন্দ্রনাথের কাছে এসেছে; তিনি সেখানা পড়ে লাইব্রেরিতে পাঠান, সেখান থেকে আমি সেটাকে কত্তজা করে এনেছি, অন্যেরা পড়বার সুযোগ পাবেন কি করে? বয়স তখন অল্প, ভারি গর্ব অনুভব করলুম।

বললুম, ‘পড়েছি।’

শুধালেন, ‘কি রকম লাগল?’

আমি বললুম, ‘খুব ভালো বই।’

রবীন্দ্রনাথ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, ‘আশ্চর্য বই হয়েছে! এ রকম বই বাঙলাতে কম পড়েছি।’

বহু বৎসর হয়ে গিয়েছে বলে আজ আর হুবহু মনে নেই রবীন্দ্রনাথ ঠিক কি প্রকারে তাঁর প্রশংসা ব্যক্ত করেছিলেন। আমার খাতাতে টোকা ছিল এবং সে খাত কাবুল-বিদ্রোহের সময় লোপ পায়। তবে একথা আমার পরিষ্কার মনে আছে যে, রবীন্দ্ৰনাথ বইখানার অতি উচ্ছসিত প্ৰশংসা করেছিলেন।

বিখ্যাত লেখককে দেখার সাধ সকলেরই হয়। আমি যে সে কারণে উপেন্দ্ৰনাথের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম তা নয়। আমার ইচ্ছা ছিল দেখবার যে বারো বৎসর নরকযন্ত্রণার পর তিনি যে তার নিদারুণ অভিজ্ঞতাটাকে হাসি-ঠাট্টার ভিতর দিয়ে প্ৰকাশ করলেন তার কতখানি সত্যই তার চরিত্রবলের দরুন। এই বিশেষ রূপ নিল আর কতখানি নিছক সাহিত্যশৈলী মাত্র। অর্থাৎ তিনি কি সত্যই এখনো সুরসিক ব্যক্তি, না অদৃষ্টের নিপীড়নে তিক্তস্বভাব হয়ে গিয়েছেন।

গিয়ে দেখি পিতা-পুত্র বসে আছেন।

বেশ নাদুস-নুদুসু চেহারা (পরবর্তী যুগে তিনি রোগ হয়ে গিয়েছিলেন), হাসিভরা মুখ আর আমার মত একটা আড়াই ফোটা ছোকরাকে যে আদর করে কাছে বসালেন, তার থেকে তৎক্ষণাৎ বুঝে গেলুম যে, তাঁর ভিতরে মানুষকে কাছে টেনে আনবার কোন আকর্ষণী ক্ষমতা ছিল, যার জন্যে বাঙলা দেশের তরুণ সম্প্রদায় তার চতুর্দিকে জড় হয়েছিল।

ছেলেটিকেও বড় ভালো লাগলো। বড্ড লাজুক আর যে সামান্য দু’একটি কথা বলল, তার থেকে বুঝলুম, বাপকে সে শুধু যে ভক্তি-শ্রদ্ধাই করে তা নয়, গভীরভাবে ভালোও বাসে।

অটোগ্রাফ-শিকারের ব্যসন তখন বাঙলা দেশে চালু হয় নি। তবে সামান্য যে দু’একজন তখনকার দিনে এ ব্যসনে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁরা শুধু স্বাক্ষরেই সন্তুষ্ট হতেন না, তার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কুটেশন বা আপন বক্তব্য লিখিয়ে নিতেন। আমার অটোগ্রাফে দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্ৰ, অবনীন্দ্রনাথ, প্ৰফুল্ল রায়, লেভি, অ্যাভুজ ইত্যাদির লেখা তো ছিলই, তার উপর গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল, অসিতকুমার, কারপেলেজের ছবিও ছিল।

উপেনবাবুকে বইখানা এগিয়ে দিলুম।

এর পিছনে আবার একটুখানি ইতিহাস আছে।

বাজে-শিবপুরে শরৎচন্দ্ৰকে যখন তাঁর স্বাক্ষর এবং কিছু একটা লেখার জন্য চেপে ধরেছিলুম, তখন তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন বিশেষ করে তার কাছেই এলুম কেন? আমি আশ্চর্য হয়ে বলেছিলুম, ‘আপনার লেখা পড়ে আপনার কাছে না। আসাটাই তো আশ্চর্য!’ শরৎবাবু একটুখানি ভেবে লিখে দিলেন, ‘দেশের কাজই যেন আমার সকল কাজের বড় হয়।’

আমি জানি শরৎচন্দ্ৰ কেন ঐ কথাটি লিখেছিলেন। তখন তিনি কংগ্রেস নিয়ে মেতেছিলেন।

তারপর সেই বই যখন রবীন্দ্রনাথকে দিলুম, তখন তিনি শরৎচন্দ্রের বচন পড়ে লিখে দিলেন,–

‘আমার দেশ যেন উপলব্ধি করে যে, সকল দেশের সঙ্গে সত্য সম্বন্ধ দ্বারাই তার সার্থকতা।’

এর ইতিহাস বাঙালিকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না। জাতীয়তাবাদ ও বিশ্বমৈত্রী নিয়ে তখন রবীন্দ্ৰ-শরৎচন্দ্রের তর্ক আলোচনা হচ্ছিল।

উপেনবাবুকে অটোগ্রাফ দিতে তিনি দুটি লেখা পড়ে লিখে দিলেন,—

‘সবার উপর মানুষ সত্য

তাহার উপরে নাই।’

***

ছেলেবালায় বইখানা পড়েছিলুম এক নিশ্বাসে কিন্তু আবার যখন সেদিন বইখানা কিনে এনে পড়তে গেলুম তখন বহুবার বইখানা বন্ধ করে চুপ করে বসে থাকতে হল। বয়স হয়েছে, এখন অল্পতেই চোখে জল আসে আর এ বই-য়েতে বেদনার কাহিনী অল্পের উপর দিয়ে শেষ হয় নি। সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব বোধ হয়। বইখানির সেখানেই। উপেন্দ্রনাথ যদি দস্তয়েফস্কির মতো পুঙ্খানুপুঙ্খ করে তাঁর কারাবাস আর আন্দামান-জীবন (জীবন না বলে ‘মৃত্যু’ বলাই ঠিক) বর্ণনা করতেন। তবে আমাদের মনে কোন জাতীয় অনুভূতির সৃষ্টি হত বলা সুকঠিন। কিন্তু এই যে তিনি নির্বাসিতদের নিদারুণ দুঃখ-দুৰ্দৈবের বহুতর কাহিনী প্রতিবারেই সংক্ষিপ্ততম বর্ণনায় শেষ করে দিয়েছেন। এতে করেই আমাদের হৃদয়কে মথিত করেছে কত বেশি। সেটা হল প্রকৃত শক্তিশালী লেখকের লক্ষণ। যেটুকুর ব্যঞ্জনার পাখা প্রয়োজন উপেন্দ্রনাথ সেইটুকু মাত্র দিয়েই আমাদের উড়িয়ে দিলেন। উপেন্দ্রনাথ স্বয়ং যে উদ্ধৃতি আপন পুস্তকে ব্যবহার করেছেন। আমি সেইটে দিয়ে তার এ অলৌকিক ক্ষমতার প্রশস্তি গাই;

‘ধন্য ধন্য পিতা দশমেস গুরু

যিন চিড়িয়াঁসে বাজ তোড়ায়ে’

‘ধন্য ধন্য পিতঃ, হে দশম গুরু! চটক দিয়া তুমি বাজ শিকার করাইয়াছিলোঁ; তুমি ধন্য।’(১)

উপেন্দ্রনাথ দস্তয়েফ্স্কির মতো শক্তিশালী লেখক নন; দস্তয়েফ্স্কির মতো বহুমুখী প্রতিভা তীব্র ছিল না। কিন্তু এ-কথা বার বার বলব দস্তয়েফ্স্কির সাইবেরিয়া কারাবাস উপেন্দ্রনাথের আত্মকথার কাছে অতি নিশ্চয় হার মানে।

অনেক লোকেরই আছে কিন্তু একই ভাষার ভিতর এত রকমের ভাষা লিখতে পারে কজন? এক শ সত্তর পাতার বইয়ে ফলাও করে বর্ণনা দেবার স্থান নেই। অথচ তার মাঝখানেই দেখুন, সামান্য কয়টি ছত্রে কী অপরূপ গুরুগম্ভীর বর্ণনা;–

‘গানটা শুনিতে শুনিতে মানস-চক্ষে বেশ স্পষ্টই দেখিতাম যে, হিমাচলব্যাপী ভাবোন্মত্ত জনসঙ্ঘ বরাভয়করার স্পর্শে সিংহগর্জনে জাগিয়া উঠিয়াছে; মায়ের রক্তচরণ বেড়িয়া বেড়িয়া গগনস্পশী রক্তশীর্ষ উত্তাল তরঙ্গ ছুটিয়াছে; দুলোক ভূলোক সমস্তই উন্মত্ত রণবাদে কাঁপয়া উঠিয়াছে। মনে হইত যেন আমরা সর্ববন্ধনমুক্ত–দীনতা, ভয়, মৃত্যু আমাদের কখনও স্পর্শ করিতে পরিবে না।’(২)

পড়ে মনে হয় যেন বিবেকানন্দের কালীরূপ বর্ণনা শুনছি,–

‘নিঃশেষে নিবেছে তারাদল

মেঘ আসি আবরিছে মেঘ

স্পন্দিত ধ্বনিত অন্ধকার

গরজিছে ঘূর্ণ বায়ুবেগ

লক্ষ লক্ষ উন্মত্ত পরান

বহির্গত বন্দীশালা হতে

মহাবৃক্ষ সমুলে উপাড়ি

ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে’।(৩)

উপরের গম্ভীর গদ্য পড়ার পর যখন দেখি অত্যন্ত দিশী ভাষায়ও তিনি নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন। ঠিক তেমনি জোর দিয়ে তখন আর বিস্ময়ের অস্ত থাকে না। শুধু যে সংস্কৃত শব্দের ওজস এবং প্রসার সম্বন্ধে তিনি সচেতন তাই নয়, কলকাতা অঞ্চলের পুরোপাক্কাতে তো কড়া ভাষাতেও তার তেমনি কায়েমি দখল।

‘বারীন বলিল-’এতদিন স্যাঙ্গাতেরা পট্টি মেরে আসছিলেন যে তারা সবাই প্ৰস্তুত; শুধু বাঙলাদেশের খাতিরে তাঁরা বসে আছেন। গিয়ে দেখি না, সব ঢুঁঢ়ু। কোথাও কিছু নেই; শুধু কর্তারা চেয়ারে বসে বসে মোড়লি কচ্ছেন। খুব কষে ব্যাটাদের শুনিয়ে দিয়ে এসেছি’।(৪)

এ-ভাষা হুতোমের ভাষা; এর ব্যবহার অতি অল্প লেখকেই করেছেন।

এককালে পশ্চিম-বাঙলার লোকও আরবী-ফার্সী শব্দে প্রসাদগুণ জানতেন ও কায়দামাফিক সেগুলো ব্যবহার করে ভাষার জৌলুস বাড়াতে কসুর করতেন না। ক্রমে ক্রমে এ ঐতিহ্য পশ্চিমবঙ্গে লোপ পায় অথচ পূর্ববাঙলার লেখকদের মেকদারবোধ কম ছিল বলে তারা এ বাবাদে অনেক জায়গায় লাভের বদলে লোকসানই করেছেন বেশি। উপেন্দ্রনাথ তাগমাফিক আরবী-ফার্সীও ‘এস্তেমাল’ করতে জানতেন।

‘কোনরূপে হিন্দুকে মুসলমান ভাণ্ডারীর খানা খাওয়াইয়া তাহার গোঁফ ছাটিয়া দিয়া একবার কলমা পড়াইয়া লইতে পারিলে বেহস্তে যে খোদাতাল্লা তাহদের জন্য বিশেষ আরামের ব্যবস্থা করিবেন, এ বিশ্বাস প্রায় সকল মোল্লারই আছে।’(৫)

কিন্তু উপেন্দ্ৰনাথ ছিলেন একদম ন-সিকে বাঙালি। তাই, ‘আমরা হিন্দু-মুসলমান সকলকার হাত হইতে নির্বিচারে রুটি খাই দেখিয়া মুসলমানেরা প্রথম প্রথম আমাদের পরকালের সদগতির আশায় উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিল, হিন্দুরা কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল; শেষে বেগতিক দেখিয়া উভয় দলই স্থির করিল যে, আমরা হিন্দুও নই, মুসলমানও নই-আমরা বাঙালি।’(৬)

বাঙালির এরকম নেতিবাচক রমণীয় সংজ্ঞা আমি আর কোথাও শুনি নি। কিন্তু, এসব তাবৎ বস্তু বাহ্য।

না সংস্কৃত, না। আরবী-ফারসি, না। কলকত্তাই সব কিছু ছাড়িয়ে তিনি যে খাঁটি মেটে বাঙলা লিখতে পারতেন তার কাছে দাঁড়াতে পারেন আজকের দিনের ক’জন লেখক?

‘শচীনের পিতা একদিন তাহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। জেলে কিরকম খাদ্য খাইতে হয়। জিজ্ঞেস করায় শচীন লপসীর নাম করিল। পাছে লপসীর স্বরূপ প্ৰকাশ পাইয়া পিতার মনে কষ্ট হয়। সেই ভয়ে শচীন লপসীর গুণগ্ৰাণ বৰ্ণনা করিতে করিতে বলিল, ‘লপসী খুব পুষ্টিকর জিনিস।’ পিতার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। তিনি জেলার বাবুর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন-’বাড়িতে ছেলে আমার পোলাও-এর বাটি টান মেরে ফেলে দিত; আর আজ লিপসী তার কাছে পুষ্টিকর জিনিস।’ ছেলের এ অবস্থা দেখিয়া বাপের মনে যে কি হয় তাহা কখনও ভাল করিয়া বুঝি নাই, তবে তাহার ক্ষীণ আভাস যে একেবারে পাই নাই তাহাও নয়। একদিন আমার আত্মীয়স্বজনেরা আমার ছেলেকে আমরা সহিত দেখা করাইতে লইয়া আসিয়াছিলেন। ছেলের বয়স তখন দেড় বৎসর মাত্র; কথা কহিতে পারে না। হয়তো এ জন্মে। তাহার সহিত আর দেখা হইবে না ভাবিয়া তাহাকে কোলে লইবার বড় সাধ হইয়াছিল। কিন্তু মাঝের লোহার রেলিংগুলো আমরা সে সাধ মিটাইতে দেয় নাই। কারাগারের প্রকৃত মূর্তি সেইদিন আমার চোখে ফুটিয়াছিল।‘(৭)

***

স্থাপত্যের বেলা ব্যাপারটা চট করে বোঝা যায়, কিন্তু সাহিত্যে অতটা সোজা নয়। তাজমহলকে পাঁচগুণ বড় করে দিলে তার লালিত্য সম্পূর্ণ লোপ পেত, যদিও ঐ বিরাট বস্তু তখন আমাদের মনকে বিস্ময়বিমূঢ় করে দিত, আর আমরা স্তম্ভিত হয়ে বলতুম, ‘এ কী এলাহী ব্যাপার!’ ফলে শাহজাহান যে প্রিয়ার বিরহে কাতর হয়ে ইমারতখানা তৈরি করেছিলেন, সেকথা বেবাক ভুলে যৌতুম।

আর তাজমহলকে ছোট করে দিলে কি হয়, তা তো নিত্যি নিত্যি স্পষ্ট চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। শ্বেতপাথরের ক্ষুদে তাজমহল মেলা লোক ড্রইংরুমে সাজিয়ে রাখেন। পাঁচজন তার দিকে ভালো করে না তাকিয়েই গৃহস্বামীকে জিজ্ঞেস করেন। তিনি আগ্ৰায় গিয়েছিলেন কবে? ভদ্রলোকের আগ্ৰা গমন সফল হল-ক্ষুদে তাজ যে কোণে সেই কোণেই পড়ে রইল।

সাহিত্যের বেলাও অনেক সময় প্রশ্ন জাগে, ‘এ উপন্যাসখানা যেন বড্ড ফেনিয়ে লেখা হয়েছে কিংবা অন্য আরেকখানা এতটা উধৰ্বশ্বাসে না লিখে আরো ধীরে-মস্থরে লিখলে ঠিক আয়তনে গিয়ে দাঁড়াত।’ ‘যোগাযোগ’ পড়ে মনে হয় না, এই বইখানাকে বড় কিংবা ছোট করা যেত না, ‘গোরা’র বেলা মাঝে মাঝে সন্দেহ জাগে, হয়তো এ অনবদ্য পুস্তকখানা আরো ছোট করলে তার মূল্য বাড়ত।

আমার মনে হয় ‘আত্মকথা’ সংক্ষেপে লেখা বলে সেটি আমাদের মনে যে গভীর * ছাপ রেখে গিয়েছে, দীর্ঘতর হলে হয়তো সেরকম অনুভূতি সৃষ্টি করতে পারত না। আবার মাঝে মাঝে মনে হয়, এ বইখানা লিরিক না করে এপিক করলেই ভালো হত। এ বই যদি ‘ওয়ার অ্যান্ড পীসের মত বিরাট ক্যানভাস নিয়ে চিত্রিত করা হত। তবে বুঝি তার উপযোগী মূল্য দেওয়া হত। কিন্তু এ বিষয়ে কারো মনে দ্বিধা উপস্থিত হবে না যে, লিরিক হিসাবে এ বই এর চেয়ে কি বড়, কি ছোট কিছুই করা যেত না।

বই আরম্ভ করতেই চোখে পড়ে প্রথম বিপ্লবী যুগের এই তরুণদের হৃদয় কি অদ্ভুত সাহস আর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কী অবিশ্বাস্য তাচ্ছিল্যে ভরা ছিল। পরবর্তী যুগে ইংরেজের জেলখানার স্বরূপ আমরা চিনেছিলুম এবং শেষের দিকে জেল-ভীতি সাধারণের মন থেকে তো এক রকম প্রায় উঠেই গিয়েছিল, কিন্তু যে যুগে এঁরা হাসিমুখে কারাবরণ করেছিলেন, সে যুগের যুবকদের মেরুদণ্ড কতখানি দৃঢ় ছিল, আজ তো আমরা তার কল্পনাই করতে পারিনে। উল্লাস, কানাই মৃত্যুদণ্ডের আদেশ শুনে হেসেছিল—যেন কঁধ থেকে বেঁচে থাকার একটা মস্ত বোঝা নেমে গেল। আজ যখন বাঙলাদেশের দিকে তাকাই, তখন বারংবার শিরে করাঘাত করে বলতে ইচ্ছে করে, ‘হে ভগবান, সে যুগে তুমি অকৃপণ হস্তে বাঙলা দেশকে এত দিয়েছিলে বলেই কি আজ তোমার ভাণ্ডার সম্পূর্ণ রিক্ত হয়ে গিয়েছে?’

অথচ রুদ্র মহাকাল এই তরুণদের হৃদয়ে এবং জীবনে যে তাণ্ডব নৃত্য করে গেলেন, যার প্রতি পদক্ষেপে বঙ্গদেশের লক্ষ লক্ষ কুটির আন্দোলিত হল, বাঙালি হিন্দুর ইষ্টদেবী কালী করালী যখন বারংবার হুঙ্কার দিয়ে বললেন, ‘মৈ ভূখা হাঁ তখন যে এই বঙ্গসন্তানগণ প্রতিবারে গম্ভীরতর হুঙ্কার দিয়ে বলল,-

‘কালী তুই করালরূপিণী/আয় মাগো আয় মোর কাছে।’

যুপকাষ্ঠে স্বেচ্ছায় স্কন্ধ দিয়ে বলল, হানো, তোমার খড়গ হানো, তখনকার সেই বিচিত্র ছবি উপেন্দ্ৰনাথ কী দম্ভহীন অনাড়ম্বর অনাসক্তিতে চিত্রিত করে গেলেন।

দক্ষিণ ভারতের মথুরা, মাদুরায় এক তামিল ব্রাহ্মাণের বাড়িতে কয়েক মাস বাস করার সৌভাগ্য আমার একবার হয়েছিল। গৃহকর্ত্রী প্রতি প্ৰত্যুষে প্রহরাধিককাল পূর্বমুখী হয়ে রুদ্র-বীণা বাজাতেন। একদিন জিজ্ঞাসা করলুম, ‘আজ আপনি কি বাজালেন বলুন তো। আমার মনের সব দুশ্চিন্তা যেন লোপ পেলা’ বললেন, ‘এর নাম ‘শঙ্করবরণম’–সন্ন্যাসী রাগীও একে বলা হয়। কারণ এ রাগে আদি, বীর, করুণ কোনো প্রকারের রস নেই বলে একে শান্তরসও বলা হয়। কিন্তু শান্ত অবস্থাকে তো রিসাবস্থা বলা চলে না, তাই এর নাম সন্ন্যাস রাগ।’

উপেন্দ্রনাথের মূল রাগ সন্ন্যাস রাগ।

অথচ এই পুস্তিকা হাস্যরসে সমুজ্জ্বল।

তাহলে তো পরস্পরবিরোধী কথা বলা হল। কিন্তু তা নয়। উপেন্দ্ৰনাথ তার সহকর্মীদের জীবন তথা বাঙলাদেশের পতনঅভু্যদায়বন্ধুরপন্থা নিরীক্ষণ করছেন অনান্তীয় বৈরাগ্যে—তাই তার মূল রাগ সন্ন্যাস—এবং তার প্রকাশ দিয়েছেন হাস্যরসের মাধ্যমে, দুঃখ-দুৰ্দৈবকে নিদারুণ তাচ্ছিল্যের ব্যঙ্গ দিয়ে এ বড় কঠিন কর্ম-কঠোর সাধনা এবং বিধিদত্ত সাহিত্যরস একাধারে না থাকলে এ ভানুমতী অসম্ভব।

আমার প্রিয় চরিত্র জন কুইক সন্ট্র। উপেন্দ্রনাথ বিপরীত ডন।

ডন এবং উপেন্দ্রনাথের সাহস অসীম; দুইজনেই পরের বিপদে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে শাণিত তরবারি নিয়ে আক্রমণ করেন, অন্যায় অত্যাচারের সামনে দুজনই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লোহিতরঙে রঞ্জিত দেখেন।

পার্থক্য শুধু এইটুকু, উইন্ডমিলকে ডন মনে করেন দৈত্য, দাসীকে মনে করেন রাজনন্দিনী, ভেড়ার পালকে মনে করেন জাদুঘরের মন্ত্রসম্মোহিত পরীর দল।

আর উপেন্দ্ৰনাথ দেখেন বিপরীত। কারাগারকে ভাবেন রঙ্গালয়, কারারক্ষককে মনে করেন। সার্কাসের সং, পুলিশ বাহিনীকে মনে করেন ভেড়ার পাল।

এই নব ডন কুইক্সট্কে বার বার নমস্কার।।

——

(১) নির্বাসিতের আত্মকথা, চতুর্থ সংস্করণ, পৃঃ ৯৬০।

(২) আত্মকথা, পৃঃ ৬৬।

(৩) সত্যেন দত্তের অনুবাদ।

(৪) আত্মকথা, পৃঃ ৩৩।

(৫) পৃঃ ১১৯।

(৬) পৃঃ ১২১।

(৭) পৃঃ ৬৯, ৭০।

ঋতালী

ইসমাইলি খোজা সম্প্রদায়ের গুরুপুত্র প্রিন্স আলী খানের সঙ্গে শ্ৰীমতী ঋতা (স্পেনিশ ভাষায় যখন t অক্ষরের উচ্চারণ বাংলা ‘ত’য়ের মত হয় তখন r টাকে ‘ঋ’ বানাতে কারো বড় বেশি আপত্তি করা উচিত নয়) হেওয়ার্থের শাদী হয়েছে আর বিয়ের দাওয়াতে নাকি হাজার দেড়েক বোতল শ্যাম্পেন খাওয়া হয়েছে।

ফ্রান্সের যে অঞ্চলে শাদীটা হয়েছে সেখানে শ্যাম্পেন মাগগী নয়। তবু যে বেশ কিছু পয়সা খরচা হয়েছে, সে বিষয়ে আমাদের মনে কোনো সন্দেহ নেই; কারণ জর্মনরা নাকি ফ্রান্স ত্যাগ করার পূর্বে প্রাণভরে শ্যাম্পেন খেয়ে ফ্রান্সের তাবৎ শ্যাম্পেনের গুদোম উজাড় করে দিয়ে যায়। বছর সাতেক না যাওয়া পর্যন্ত ১৯৪৫-এর শ্যাম্পেন খাওয়ার মত ‘পরিপক্ক’ হবে না।—কাজেই আলী খান নিশ্চয়ই ৪৫-এর আগেকার লুকোনো মাল গৌরীসেন পয়সা দিয়ে কিনেছেন। তা কিনুন, তার পয়সার অভাব নেই। কিন্তু প্রশ্ন, মুসলমান ধর্মে যখন মদ বারণ তখন ধর্মগুরুর বড় ব্যাটা (পরে ইনিই গুরু হবেন)। এ খবরটা ছাপতে দিলেন কোন সাহসে?

বোম্বায়ে যখন বাস করতুম তখন আলী খানের খোজা সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়েছিল। তখন কিছুদিন তাদের ইতিহাস, শাস্ত্ৰ, আচার ব্যবহার নিয়ে নাড়াচাড়া করেছিলুম। সেগুলি সত্যিই বহু রহস্যে ভরা।

খোজাদের বিশ্বাস, আদমকে সৃষ্টি করার সময় আল্লা তাঁর জ্যোতির খানিকটা তাঁর শরীরে ঢেলে দেন। সে জ্যোতি আদম থেকে বাংশানুক্রমে মহাপুরুষ মেসেজ (মুসা), নোয়া (নূহ), ইব্রাহাম (ইব্রাহিম), সলমন (সুলেমান), ডেভিড (দায়ুদ) হয়ে হয়ে শেষটায় মহাপুরুষ মুহম্মদের পিতামহে পৌঁছোয়। তারই এক অংশ তখন বর্তে মহম্মদে, অন্য অংশ তার আবার সেই দ্বিখণ্ডিত জ্যোতি সংযুক্ত হয়। তারপর সেই জ্যোতি বংশানুক্ৰমে চলে এসেছে প্রিন্স আলী খানের পিতা আগা খানের শরীরে। তিনি মারা গেলে আলী খান সেই জ্যোতি পাবেন।

কিন্তু এই বিশ্বাসের সঙ্গে ভারতবর্ষের খোজারা আরেকটা বিশ্বাস জুড়ে দিয়েছেন। সে মত অনুসারে খোজারা বিশ্বাস করেন, বিষ্ণু নয়বার মৎস্য কূৰ্ম ইত্যাদি রূপে পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছেন এবং দশমবারে কল্কিরূপে যে অবতীর্ণ হওয়ার কথা আছে, সেও খাঁটি; কিন্তু হিন্দুরা জানে না যে কল্কি বহুদিন হল অবতীর্ণ হয়ে গিয়েছেন আলীরূপে মক্কা শহরে। এবং শুধু তাই নয়, সেই কল্কি অবতারের জ্যোতি তার ছেলে হুসেনে বর্তে ক্ৰমে ক্ৰমে বংশপরম্পরায় নেমে এসে উপস্থিত বিরাজ করছে আলী খানের পিতা আগা খানের শরীরে। তাই হজরত আলী হলেন কল্কি অবতার এবং সেই কল্কির জ্যোতি আগা খানের শরীরে আছে বলে তিনিও কল্কি অবতার। তাই খোজা ধর্মগ্রন্থে আগা খানের সম্পূর্ণ নাম লেখা হয় ‘দশবাঁ নকলঙ্ক অবতার আগা সুলতান মুহম্মদ সাহ’।

কিন্তু প্রশ্ন, খোজারা এই অদ্ভুত সংমিশ্রণ করল কি প্রকারে? অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, দশম-একাদশ শতাব্দীতে ইরানের ইসমাইলি সম্প্রদায় আপন দল বাড়াবার জন্য চতুর্দিকে মিশনারি পাঠান। (আরো নানা সম্প্রদায় তখনকার দিনে ইরানের বন্দর আব্বাস থেকে জাহাজে করে সমুদ্রতীরবতী সিন্ধু প্রদেশ আর কঠিয়াওয়াড়ে এসে আপন আপন মতবাদ প্রচার করতেন)। এই মিশনারিদের উপর কড়া হুকুম ছিল, দল বাড়াবার জন্য কারো ধর্মমত যদি খানিকটা গ্ৰহণ করতে হয় তাতে কোনো আপত্তি নেই—মোদ্দা কথা হচ্ছে, সংখ্যাবৃদ্ধি যে করেই হোক করতে হবে।

এই মিশনারিদের একজন এসে কাজ আরম্ভ করেন। কাঠিয়াওয়াড় এবং কচ্ছের লোহানা রাজপুত সম্প্রদায়ের মধ্যে। এঁরা ছিলেন বৈষ্ণব-কিন্তু পাঞ্চরাত্ৰ মতবাদের। এরা ইসমাইলি মতবাদের দিকে কেন আকৃষ্ট হলেন তার খবর পাওয়া যায় না। কিন্তু এঁরা যে এই নূতন ধর্ম গ্রহণ করার সময় বিষ্ণুর অবতারবাদটা সঙ্গে এনেছিলেন, সে কথাটা আজও খোজাদের জমাতখানা’তে (খোজারা অন্যান্য মুসলমানদের মসজিদে যান না, তাঁদের আপনি মসজিদের নাম ‘জমাতখানা’ বা সম্মেলনালয়) প্রকাশ পায় তাদের উপাসনার সময়। সর্বপ্রথম বিষ্ণুর নয় অবতারের নাম স্মরণ করা হয় বসে বসে এবং দশম অবতার আলী এবং হিজ হাইনেস দি আগা খানের নাম আরম্ভ হতেই সবাই উঠে দাঁড়ান।

গোঁড়া খোজারা বিশ্বাস করেন, স্বৰ্গে ঈশ্বর নেই। তিনি শরীর ধারণ করে আছেন আগা খান রূপে।

চন্দ্র, সূর্য তাঁর আদেশে চলে, তিনিই ইচ্ছে করলে এক মুহূর্তে সর্বসৃষ্টি ধ্বংস করতে পারেন, নূতন বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডও সৃষ্টি করতে পারেন।

এরকম বিশ্বাস যে বিংশ শতাব্দী—বা অন্য যে কোনো শতাব্দীতে-কেউ করতে পারে সেটা আমার ধারণার বাইরে ছিল, কিন্তু যখন স্বকৰ্ণে শুনলুম, তখন আর অবিশ্বাস করি কি প্রকারে?

ভারতবর্ষে সুন্নি সম্প্রদায় খোজাদের বিশ্বাস সম্বন্ধে অজ্ঞ। কিন্তু ইরাণের সুন্নিরা অনেক কিছু জানেন বলে খোজা এবং তাঁদের জনক সম্প্রদায় ইসমাইল মতবাদকে বিধর্মী বলে ফতোয়া দিয়েছেন। কোরানে যখন বিষ্ণু এবং নয় অবতারের উল্লেখ নেই, এবং যেহেতু কোরান অবতারদের বিরুদ্ধে আপনি বক্তব্য সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছে তখন সুন্নি মতবাদ যে খোজা সম্প্রদায়কে বিধর্মী বলবে, তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে? খোজারা অবশ্য তা নিয়ে মাথা ঘামান না, কারণ খোজার যদিও কোরানকে ‘ভালো কেতাব’ রূপে স্বীকার করেন, তবু কর্মক্ষেত্রে তারা মানেন কচ্ছ এবং গুজরাতী ভাষায় লিখিত নিজস্ব ‘গিনান’ গ্রন্থাবলীকে। ‘গিনান’ শব্দ সংস্কৃত ‘জ্ঞান’ শব্দ থেকে বেরিয়েছে এবং এ সব গিনান লিখেছেন খোজা ধর্মগুরুরা।

খোজারা তিনবার নামাজ পড়েন, এবং রোজার মাসে মাত্র একদিন উপোস করেন। তাও বেলা বারোটা পর্যন্ত।

কিন্তু সব চেয়ে বড় তত্ত্বকথা, আগা খান এত টাকা পেলেন কোথায়? তাঁর ঠাকুর্দা তো ইরান থেকে পালিয়ে এসেছিলেন। গত শতকের মাঝামাঝি। এইখানেই খোজা ধর্মের গুহ্যতত্ত্ব লুক্কায়িত।

প্রতি জামাতখানাতে একটা করে প্রকাণ্ড লোহার সিন্দুক থাকে। প্রতি অমাবস্যা পূর্ণিমায় প্রত্যেক খোজা এই সিন্দুকে আপন মুনাফা (কোনো কোনো স্থলে আমদানির) থেকে অষ্টমাংস ফেলে দেয় এবং এই সব টাকা যায় আগা খানের তহবিলে। তা ছাড়া পালা-পরবে: দান বলতে যা কিছু বোঝায় সবই ফেলা হয় এই সিন্দুকে এবং বহু খোজা মরার আগে তার তাবৎ ধনসম্পত্তি গুরু। আগা খানের নামে উইল করে দিয়ে যায়। খোজা সম্প্রদায়ের কারবার ব্যবসা জগৎজোড়া-শ্যাঙ্গাই থেকে জিব্রাল্টার পর্যন্ত। কাজেই আগা খানের মাসিক আয় কত তার হিসাব নাকি স্বয়ং আগা খান ছাড়া কেউ জানে না।

তা জেনে আমাদের দরকারও নেই। এবং আমি জানি, এত সব তত্ত্বকথা শোনার পরও পাঠক শুধাবেন, কিন্তু যে শ্যাম্পেন নিয়ে আরম্ভ করেছিলে তার তো কোনো হিল্লে হল না। মদ যখন বারণ তখন আলী খান শ্যাম্পেন খান কি প্রকারে? তবে কি শ্যাম্পেন মদ নয়?

বিলক্ষণ! শ্যাম্পেনে আছে শতকরা প্ৰায় পনেরো অংশ মাদকদ্রব্য বা এলকহল। এবং যেহেতু শ্যাম্পেন খুললেই সোডার মত বুজবুজ করে, তাই তাতে আছে ছোট ছোট বুদ্বুদ। সেগুলো পেটে গিয়ে খোঁচা দেয় বলে নেশা হয় চট করে এবং স্টীল ওয়াইন বা শান্ত মদের তুলনায় অনেক বেশি। তবে?

খোজারা বলেন, ‘আলী খান একদিন স্বয়ং কল্কি অবতারের জ্যোতি পাবেন বলে তিনি এখন থেকেই পূতপবিত্র। কোনো বস্তু তাঁকে অপবিত্র করতে পারে না। তাই অপবিত্র মদ তার হস্তস্পর্শ লাভ করা মাত্রই পবিত্র হয়ে যায়।’

এতক্ষণ যা নিবেদন করলুম, সেগুলো দলিল দস্তাবেজ অর্থাৎ খোজাদের শাস্ত্ৰ-গ্ৰন্থ থেকে প্রমাণ করা যায়, কিন্তু এবারে যেটি বলব সেটি আমার শোনা গল্প-এক নাস্তিক খোজার কাছ থেকে।

একদিন নাকি খানা খেতে খেতে পঞ্চম জর্জ আগা খানকে জিজ্ঞেস করেন, ‘এ কথা কি সত্যি, ইয়োর হাইনেস, যে, আপনার চেলারা আপনাকে পুজো করে?’

আগা খান নাকি উত্তরে বলেছিলেন, ‘তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে, ইয়োর ম্যাজেস্টি? মানুষ কি গোরুকেও পুজো করে না?’

উত্তরটার দর আমি আর যাচাই করলুম না।

এ তো মেয়ে মেয়ে নয়…–

সংবাদপত্রের পাঁজে যাঁরা পোড় খেয়ে ঝামা হয়ে গিয়েছেন, তাঁরা অত্যন্ত আত্মজনের মৃত্যুতেও বিচলিত হন না। হবার উপায়ও নেই। কারণ, যদি সে আত্মজন প্রখ্যাতনামা পুরুষ হন, তবে সাংবাদিককে অশ্রু সংবরণ করে সে মহাপুরুষ সম্বন্ধে রচনা লিখতে বসতে হয়। এ অধম পাঁজাতে ঢুকেছে বটে, পোড়ও খেয়েছে, কিন্তু সম্পূর্ণ ঝামা হয়ে যায় নি বলে তার চোখের জল মুছতে অনেকখানি সময় কেটে গিয়েছে।

বহু সাহিত্যিক, বহু কবি, বহু ঔপন্যাসিকের সঙ্গে দেশবিদেশে আমার আলাপ হয়েছে কিন্তু সরোজিনী নাইডুর মত কলহাস্যমুখরিত, রঙ্গরসে পরিপূর্ণ অথচ জীবনের তথা দেশের সুখ-দুঃখ, আশা-নৈরাশ্য সম্বন্ধে সচেতন দ্বিতীয় পুরুষ বা রমণী আমি দেখি নি। কতবার দেখেছি দেশের গভীরতম দৈন্য-দুৰ্দশা নিয়ে গভীরভাবে, তেজীয়ান ভাষায় কথা বলতে বলতে হঠাৎ কথার মোড় ঘুরিয়ে তিনি রঙ্গরসে চলে গিয়েছেন। লক্ষ্য করে তখন দেখেছি যে, রসিকতার কথা বলেছেন বটে, কিন্তু তখনও চোখের জল ছলছল করছে। আমার মনে হয়েছে, দুঃখ-বেদনার কথা বলতে বলতে পাছে তিনি সকলের সামনে হঠাৎ কেঁদে ফেলেন, সেই ভয়ে কথার বাঁক ফিরিয়ে হাসি তামাসায় নেমে পড়েছেন।

চটুল রসিকতাই হোক আর গুরুগম্ভীর রাজনীতি নিয়েই কথা হোক, সরোজিনী যে ভাষা যে শৈলী ব্যবহার করতেন তার সঙ্গে তুলনা দিতে পারি, এমন কোন সাহিত্যিক বা কবির নাম মনে পড়ছে না। রবীন্দ্ৰনাথ গল্প বলতে অদ্বিতীয় ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু সরোজিনীর মত কখনও শতধা উচ্ছসিত হতেন না। সরোজিনী আপন-ভোলা হয়ে দেশকলপোত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন হয়ে যে গল্পগুজব করে যেতেন, তাতে মজলিস জমত ঢের বেশি। রবীন্দ্রনাথ যেমন কখনও কাউকে খুব কাছে আসতে দিতেন না, সরোজিনীর মজলিসে কারো পক্ষে দূরে বসা ছিল অসম্ভব।

এরকম প্রতিভা নিয়ে জন্মেছেন অল্প লোক। অথচ সরোজিনীর চেয়ে অল্প প্রতিভা নিয়ে অনেকেই সরোজিনীর চেয়ে সফলতর সৃষ্টিকার্য করতে সক্ষম হয়েছেন। সরোজিনীর ভাব গম্ভীর ছিল, ভাষা মিষ্ট ছিল। তৎসত্ত্বেও তাঁর কাব্য-সৃষ্টি তাঁর ক্ষমতার পিছনে পড়ে রইল কেন?

আমার মনে হয়, সরোজিনীকে যাঁরা বক্তৃতা দিতে শুনেছেন, তাঁর মজলিসে আসন পাবার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে, তারাই স্বীকার করবেন বিদেশী মায়ামৃগের সন্ধানে বেরিয়ে সরোজিনী স্থায়ী যশের সতী সীতাকে হারালেন। এতে অবশ্য সরোজিনীর দোষ নেই। অল্প বয়সে তিনি যে ভাষা শিখেছিলেন, পরিণত বয়সে সেই ভাষাতেই তিনি আত্মপ্রকাশ করলেন। কিন্তু মাতৃস্তন্য না খেয়ে তিনি হরলিকস্ খেয়েছিলেন বলে তাঁর কবিতা কখনও মাতৃরসের স্নিগ্ধতা পেল না। আমি জানি পৃথিবীতে আজ ইংরেজ ছাড়া কোনো বিদেশী সরোজিনীর মত ইংরেজি ভাষায় কবিতা লিখতে পারবেন না। এ বড় কম কথা নয়, কিন্তু এ কৃতিত্বও আমাদিগকে সান্ত্বনা দিতে পারে না। কারণ নিশ্চয় জানি, উর্দু, বাংলা, ইংরেজি দ্বন্দ্বের বাতাবরণে যদি সরোজিনী বাল্যকাল না কাটাতেন, বাংলা মায়ের কোলে বসে যদি তিনি শুধু বাংলাই শুনতেন, তা হলে কৈশোরে বিদেশী ভাষা তার কবিত্ব-প্রতিভাকে ভস্মাচ্ছাদিত করতে পারত না-মাইকেলের প্রতিভা যে রকম বিদেশী ভস্মকে অনায়াসে সরিয়ে ফেলতে পেরেছিল। তাই সরোজিনী আমাদের সামনে দৃষ্টান্ত হয়ে রইলেন। সরোজিনী প্রমাণ করে দিলেন, বিদেশী ভাষায় কখনও স্থায়ী সৃষ্টি-কর্ম সম্ভবপর হয় না। আর কোনো ভারতবাসী ভবিষ্যতে মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য ভাষাতে কবিতা লিখবে না। পূর্ব-পাকিস্তান উর্দু গ্ৰহণ না করে বিচক্ষণের কার্য করছে। পশ্চিমবঙ্গ যেন হিন্দি-মৃগের সন্ধানে না বেরোয়।

পাঠক যেন না ভাবেন, আমি সরোজিনীর কবিতা পড়ে মুগ্ধ হইনি। আমি শুধু বলতে

কবির মত অবসর সময়ে কবিতা লিখে বাদবাকি সময় সাধারণ লোকের মতন কাটাতেন না। তাঁর কথা, তার হাসি, তার গালগল্প, তাঁর রাগ, তার অসহিষ্ণুতা, তার ধৈৰ্য্যচুতি, তার আহার বিহার ভ্রমণ বিলাস সব কিছুই ছিল কবিজনেচিত। রাজনৈতিক সরোজিনী, জনপদকল্যাণী সরোজিনী বাকনিপুণা সরোজিনী-এই তিন এবং অন্য বহুরূপে যখন তিনি দেখা দিতেন, তখন সেসব রূপই তার কবিরূপের নীচে চাপা পড়ে যেত। কবিতা রচয়িত্রী সরোজিনীর চেয়েও কবি সরোজিনী বহু বহু গুণে মহত্তর।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে বাংলার এক কবি লিখেছিলেন বাংলার কুঁড়েঘরে রবির উদয় হল, এ বিস্ময় আমাদের কখনও যাবে না। ঠিক তেমনি ভারত এমন কি পুণ্য করেছিল যে তার বুকে ফুটে উঠল সরোজিনী?

এষাস্য পরমাগতি

প্রাচ্যভূমি থেকে শ্বেতের প্রাধান্য কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে যেমন রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক নব নব আন্দোলনের সূত্রপাত হচ্ছে, ঠিক তেমনি সংস্কৃতির ভূমিতেও নূতন নূতন চাষ-আবাদ আরম্ভ হয়েছে। চীনদেশ থেকে আরম্ভ করে ইন্দোনেশিয়া, ভারত-পাকিস্তান হয়ে আফগানিস্থান, ইরান, আরব ভূমি পেরিয়ে একদিকে মরক্কো পর্যন্ত এবং অন্য দিকে তুর্কী ইস্তক। সবগুলোর খবর রাখা অসম্ভব-এতগুলো ভাষা শেখার শক্তি এবং সময় আছে কার?–তবু মোটামুটিভাবে তার খানিকটা জরিপ করা যায়।

তিনটে বড় বড় বিভাগ করে প্রাথমিক জরিপ করা যায়। চীন, ভারত, পাকিস্তান এবং আরব ভূমি। ইন্দোনেশিয়া, ইরান এবং তুর্কীকেও সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া যায় না, কিন্তু উপস্থিত সেগুলোকে হিসেবে নিলে আলোচনাটা একদম কিন্তুজার বাইরে চলে যাবে।

এ তিন ভূখণ্ডেই দেখা যাচ্ছে, সংস্কৃতির বাজারে দিশী-বিদেশী দুই মালই চলছে। দর্শন, বিজ্ঞানের তুলনায় সাহিত্যই উপস্থিত এ তিন ভূখণ্ডে সংস্কৃতির প্রধান বাহন—এবং সাহিত্যে সবচেয়ে বেশি যে বস্তু লেখা এবং পড়া হচ্ছে সে হল উপন্যাস এবং ছোট গল্প। এ দুই জিনিসই প্ৰাচ্যদেশীয় নিজস্ব ঐতিহ্যগত সম্পদ নয়; ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজের কাছ থেকে শেখা। চিত্র-ভাস্কৰ্য-স্থাপত্যের বেলাও তাই-সেজান, রেনওয়া, রিদাঁ এপস্টাইনের প্রভাব কি কাইরো কি কলকাতা সর্বত্রই দেখা যায়। ইয়োরোপীয় দর্শন এবং বিশুদ্ধ বিজ্ঞান নিয়ে সবচেয়ে বেশি। মাথা ঘামাচ্ছে ভারত-কিছুটা কাইরো, তেলাভিভ এবং বাইরুত। একমাত্র ওস্তাদী সঙ্গীতের বেলা বলা যেতে পারে যে, ইয়োরোপীয় প্রভাব এর উপর কোন চাপই দিতে পারে নি।

কিন্তু এরকম পদ গুনে গুনে ফিরিস্তি বানাতে গেলে একখানা ছোটখাটো বিশ্বকোষ লিখতে হয়। সেটা এড়াতে হলে অন্য পন্থা অবলম্বন করতে হয়।

বৈদগ্ধ্য সংস্কৃতি নির্মিত হয়। বিশেষ মনোবৃত্তি হৃদয়াবেগ দ্বারা। তার কিছুটা হদিস পেলে মোটামুটিভাবে বলতে পারা যায়, বৈদগ্ধ্য সংস্কৃতি চলছে কোন পথে।

শ্বেতের প্রভাব কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম যে আন্দোলন এ তিন ভূখণ্ডে গাঝাড়া দিয়ে উঠেছে, তাকে ছুৎবাই’, ‘বিশুদ্ধীকরণ’ বা সত্যযুগে প্রত্যাবর্তন’ নাম দেওয়া যেতে পারে। এর প্রধান ধর্ম, বৈদেশিক সর্বপ্রকার প্রভাব বর্জন করে বিশেষ কোন প্রাচীন ঐতিহ্যকে নূতন করে চাঙ্গা করে তোলা। এই ভারতবর্ষেই কেউ চায় বৈদিক যুগে ফিরে যেতে (ক্রিয়াকাণ্ডে যাদের ভক্তি অত্যধিক), কেউ চায় উপনিষদের যুগ জাগাতে (দার্শনিক মনোবৃত্তিওয়ালারা), কেউ বা গুপ্ত যুগ (সাহিত্য-কলায় যাদের মোহ), কেউ বা ভক্তি যুগে (বৈষ্ণবজন) ডুব মারতে চান। কেউ বলেন, রবারের জুতো পরে কাঁচা শাকসব্জি খাও, কেউ বলেন, ছেলেমেয়েরা বড্ড বেশি মেলামেশি করছে, তাদের সিনেমা যেতে বারণ করে দাও। পাকিস্তানে এ আন্দোলন ইসলামী রাষ্ট্রের নামে শক্তি সঞ্চয় করতে চায়। কাইরোর আজহর বিশ্ববিদ্যালয়ের কট্টর মৌলানারা এ-দলেরই শামিল। ইন্দোনেশিয়ায় এদেরই নাম দার-উলইসলাম সম্প্রদায়। ইবন ইসউদ গোষ্ঠীর ওয়াহহাবী আন্দোলন এই মনোবৃত্তি নিয়েই আরম্ভ হয়। এ-দলের মান্দারিনরা চীনে কিন্তু বিশেষ পাত্তা পাচ্ছেন না।

প্রমাণ করতে পারব না, কিন্তু আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, এ আন্দোলন শেষ পর্যন্ত বানচাল হবে। তার প্রধান কারণ, কোন দেশেরই যুবক সম্প্রদায় এ আন্দোলনে যোগ দিতে রাজী হচ্ছে না।

দ্বিতীয় আন্দোলন ঠিক এর উল্টো। এর চাঁইরা বলেন, ‘প্ৰাচ্য প্ৰাচ্য করে তো ইংরেজ ফরাসী ওলন্দাজের হাতে মার খেলে বিস্তর। প্ৰাচ্য ঐতিহ্য সর্বপ্রকার প্রগতির ‘এনিমি নাম্বার ওয়ান’। আমাদের সর্বপ্রকার বৈদগ্ধ্য-সংস্কৃতি প্রচেষ্টা যদি আধুনিকতম, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রগতির সঙ্গে বিজড়িত না হয়, তবে তার কোন প্রকারেরই ভবিষ্যৎ নেই।’ এ আন্দোলনের বড় কর্তাদের অধিকাংশই কমুনিস্ট ভায়ারা। এঁদের বিশ্বাস, সংস্কৃতি বৈদগ্ধ্যের রঙঢং সম্পূর্ণ নির্ভর করে বিত্তোৎপাদন এবং ধন-বন্টন পদ্ধতির উপর এবং যেহেতু প্রাচ্যভূমিও একদিন মার্কসের অলঙ্ঘ্য নিয়মানুযায়ী প্রলেতারিয়ারাজে পরিণত হবে, সেই হেতু প্রাচ্যেরও সংস্কৃতি গড়ে উঠবে গণ-নৃত্য, গণনাট্য, গণ-সাহিত্যের উপর। তাই ঐতিহ্যগত সর্বপ্রকার বৈদগ্ধ্য-সংস্কৃতি ‘বুর্জুয়া’–সুতরাং বৰ্জনীয়।

ভারত-পাকিস্তানে এ আন্দোলন সুবিধে করে উঠতে পারছে না, কিন্তু বিশেষ করে তুর্কীতে এবং কিছুটা কাইরো বাইরুতে এর প্রভাব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কমুনিস্ট ছাড়াও বহু যুবক-যুবতী এ আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। তার অন্যতম কারণ অবশ্য এই যে প্রথম আন্দোলনে যোগ দিতে হলে ক্ল্যাসিকস পড়তে হয়, সঙ্গীতের শখ থাকলে দশ বছর সা রে গা মা করতে হয়, কুরানহাদিস কণ্ঠস্থ করতে হয়-তাতে বায়ানাঙ্কা বিস্তর। এতো হাঙ্গামা পোয়ায় কে? তাই দ্বিতীয়টাই সই।

এ দুই আন্দোলনের ভবিষ্যৎ ঠিক করবেন টুমান স্তালিন। আমাদের মাথা ঘামাতে হবে না।

তৃতীয় আন্দোলন প্রাচ্যভূমিতে আরম্ভ করেন রাজা রামমোহন। তাঁর প্রচেষ্টা বাঙালী পাঠককে নূতন করে বলতে হবে না। প্রাচ্যভূমির ঐতিহ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্ত সংস্কৃতির মূল্যবান সম্পদ মিলিয়ে নিয়ে তিনি নব নব সৃষ্টির স্বপ্ন দেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ অরবিন্দ তাদের স্বপ্নকে বৈদগ্ধ্যের বহু ক্ষেত্রে মূর্তমান করেছেন। কাইরের তাহা হোসেন, বাইরুতের খলীল গিবরানী, ঢাকার বাঙালী সাহিত্যিক সম্প্রদায়, লাহোরে ইকবালের শিষ্যমণ্ডলী এবং ইন্দোনেশিয়ার সুতান শহরীর এ সম্প্রদায়ভুক্ত।

বিশেষ করে সুতান শহরীরের নাম ভক্তি ভরে স্মরণ করতে হয়। জাভা সুমাত্রা বালীর অনাড়ম্বর জীবনযাপন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যে সদানন্দ কৃত্রিমতা বিবর্জিত সংস্কৃতি ইন্দোনেশিয়ান এতদিন ধরে গড়ে উঠেছে, ওলন্দাজ বর্বরতা যাকে বিনষ্ট করতে পারে নি, সেই সংস্কৃতির সঙ্গে শহরীর চান উত্তম উত্তম ইয়োরোপীয় চিন্তাবৃত্তি, অনুভব সম্পদ যোগ দিয়ে নূতন সভ্যতা-সংস্কৃতি গড়ে তুলতে। এবং সে চাওয়ার পিছনে রয়েছে শরীরের নিরঙ্কুশ আত্মত্যাগ আর কঠোরতম সাধনা। বিশ্বসংসারের সব আন্দোলন সব প্রচেষ্টার সঙ্গে তিনি নিজেকে অহরহ সংযুক্ত রেখে সেই পন্থার অনুসন্ধান করছেন, যে পন্থা শুধু যে ইন্দোনেশিয়ার চিন্তাবিকাশ কলাপ্রকাশ মূর্তমান করবে। তাই নয়, তাবৎ প্রাচ্যভূমি তার থেকে অনুপ্রেরণা আহরণ করতে পারবে।

এ পন্থা অন্বেষণে নিজেকে অহরহ সজাগ রাখতে হয়-গীতার সংযমী, যিনি সদাজাগ্ৰত তিনিই এ মার্গের অধিকারী। শহরীর এ মার্গের প্রকৃষ্টতম উদাহরণ।

এষাস্য পরমাগতি।

কালো মেয়ে

কত করুণ দৃশ্য, কত হৃদয়বিদারক ঘটনা দেখি প্রতিদিন—সত্য বলতে কি, তাই রাস্তায় বেরুতে ইচ্ছে করে না—কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করেন, সব চেয়ে মর্মদ্ভদ আমার কাছে কি লেগেছে, তবে বলব, আমাদের পাড়ার কালো মেয়েটি।

সকালবেলা কখন বেরিয়ে যায় জানি নে। সন্ধ্যের সময় বাড়ি ফেরে—আমি তখন রকে বসে চা খাচ্ছি। মাথা নিচু করে, ক্লান্ত শ্লথগতিতে আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে চলে যায়। আজ পর্যন্ত আমাদের রকের দিকে একবারও ঘাড় তুলে তাকায়নি-আমার মনে হয়, এ জীবনে কোনোদিনই সে কোনো দিকে তাকিয়ে দেখে নি।

দেবতা ওকে দয়া করেন নি। রঙ কালো এবং সে কালোতে কোনো জৌলুস নেই— কেমন যেন ছাতা-ধরা-মসনে-পড়া ছাবড়া-ছাবড়া। গলার হাড় দুটি বেরিয়ে গিয়ে গভীর দুটো গর্ত করেছে, গায়ের কোথাও যেন একরাত্তি মাংস নেই, গাল ভাঙা, হাত দুখানা শরের কাঠি, পায়ে ছেড়াচপ্পল, চুলে কতদিন হল তেল পরে নি কে জানে! আর সমস্ত মুখে যে কী বিষাদ আর ক্লান্তি তার বর্ণনা দেবার মত ভাষা আমার নেই। শুধু জানি-স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি-দিনের পর দিন তার মুখের বিষাদ আর ক্লান্তি বেড়েই চলেছে। আরো জানি একদিন তাকে আর দেখতে পাবো না। শুনবো, যক্ষ্মা কিংবা অন্য কোনো শক্ত ব্যামোয় পড়েছে, কিংবা মরে গিয়েছে।

শুনলুম মাস্টারনীগিরি করে বিধবা মা আর ছোট ভাইকে পোষে। তার নাকি পয়সাওলা এক দাদাও আছে–সে থাকে অন্যত্র বউ নিয়ে, এদের দিকে তাকায় না।

বাপ দাদা করেছিলেন। তাই আমিও ভগবানে বিশ্বাস করি গতানুগতিকতাকে, কিন্তু যদি এ মেয়ের কোনদিন বর জোটে। তবেই ভগবানে আমার সত্যকার বিশ্বাস হবে।

জানি না জানি, এর চেয়েও অনেক বেশি নিদারুণ জিনিস সংসারে আছে, কলকাতাতেই আছে। কিন্তু আমি পাড়াগেয়ে ছেলে, মেয়েছেলে নিষ্ঠুর সংসারে লড়াই করে অপমান-আঘাত সহ্য করে টাকা রোজগার করে, এ জিনিস দেখা আমার অভ্যাস নেই, কখনো হবে না। গাঁয়ের মেয়েও খাটে-আমার মাও কম খাটতেন না—কিন্তু তাঁর খাটুনি তো বাড়ির ভিতরে। সেখানেও মান-অপমান দুঃখ-কষ্ট আছে স্বীকার করি,-কিন্তু এই যে পাড়ার কালো মেয়েটি, যে সকল হতে না হতেই নাকে-মুখে দুটি গুঁজে, এর কনুই, ওর হাঁটুর ধাক্কা খেয়ে ট্রামে-বাসে উঠছে, দুপুর বেলা কিছু খাবার জুটবে না, জুটবে হয়তো হেড মিসট্রেসের নির্মম ব্যবহার, ছাত্রীদের অবজ্ঞা অবহেলা-হয়তো তার শ্ৰীহীনতা নিয়ে দুএকটা হৃদয়হীন মন্তব্যও, তাকে শুনতে হয়। ক্লাস শেষ হলে সে খাতা দেখতে আরম্ভ করবে, সন্ধ্যার আবছায়ায় যখন ক্ষুদে লেখা পড়বার চেষ্টায়। গর্তে-ঢোকা চোখ দুটো ফেটে পড়বার উপক্রম করবে। তখন উঠবে বাড়ি ফেরার জন্য। আজ হয়তো বাসের পয়সা নেই, বাড়ি ফিরতে হবে হেঁটে হেঁটে। ক’মাইলের ধাক্কা আমি জানি নে।

কিন্তু জানি, আমি যে গ্রামে জন্মেছি, সেখানে এককালে সব মেয়েরই বর জুটত। ভালো হোক, মন্দ হোক জুটত এবং ছোট হোক, বড় হোক কোনো না কোনো সংসারে গিয়ে সে আশ্রয় পেত।

আজ আর সেদিন নেই। মধ্যবিত্ত পরিবারের কটি ছেলে আজ পয়সা কামাতে পারে যে বিয়ে করবে? এককালে গ্রামে সকলেরই দুমুঠো অন্ন জুটত—তা সে গতির খাটিয়ে, চাকরি করেই হোক, আর না করেই হোক।–তাই শেষ পর্যন্ত শ্ৰীহীনা মেয়েরও বর জুটত। আজ যে দু-চারটি ছেলে পয়সা কামাবার সুযোগ পায়, তারা কনের বাজারে ঢুকে বেছে নেয় ডানাকাটা পরীদের। সাধারণ মেয়েরাও হয়ত বর পায়, শুধু শেষ পর্যন্ত পড়ে থাকে আমাদের পাড়ার মাস্টারনী আর তারই মত মলিনারা।

এ সমস্যা যে শুধু আমাদের দেশেই দেখা দিয়েছে তা নয়। বেকার-সমস্যা যেখানে থাকবে সেখানেই, ছেলেরা বিয়ে করতে নারাজ। মেয়েরাও বুঝতে পারে, বর পাবার সম্ভাবনা তাদের জীবনে কম, তাই তারাও কাজের জন্য তৈরি হয়–বাপ-মা তো একদিন মারা যাবেন, দাদারা তাকে পুষতে যাবে কেন? এই একান্ন পরিবারের দেশেই দাদারা ক্রমশ সরে পড়ছে, যে দেশ। কখনো একান্ন পরিবার ছিল না। সেখানে অরক্ষণীয়াকে পুষিবে কে? কিন্তু আর আর দেশ আমাদের মত মারাত্মক গরিব নয় বলে টাইপিস্ট মেয়েটির পেট-ভরা অন্ন জোটে, মাস্টারনী যখন বাড়ি ফেরে তখন তার মুখে ক্লান্তি থাকলেও মাঝে মাঝে সিনেমা-থিয়েটার যাবার মত পয়সা সে কামায়ও বটে। বর জুটবে না, মা হতে পারবে না, সে দুঃখ তার আছে, কিন্তু ইয়োরোপের মেয়ের অনেকখানি স্বাধীনতা আছে বলে প্রেমের স্বাদ কিছুটা পায়। নৈতিক উচ্ছঙ্খলতার নিন্দা বা প্রশংসা করা আমার কর্ম নয় : এ দেশের মেয়েরা পরিণয়বন্ধনের বাইরে প্রেমের সন্ধানে ফিরুক, এ কথা বলাও আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধু বলতে চাই, পশ্চিমের অরক্ষণীয়া তবু কোনো গতিকে বেঁচে থাকার আনন্দের কিছুটা অংশ পায়-আমাদের পাড়ার মেয়েটি যে এ জীবনে কোনো প্রকার আনন্দের সন্ধান পাবে সে দুরাশা আমি স্বপ্নেও করতে পারি নে। এ মেয়ের দুরবস্থার জন্য দায়ী কে? আমি সোজাসুজি বলবো, আমাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সমাজনৈতিক কর্তারা। পাঠক জানেন, এ অধম সপ্তাহের পর সপ্তাহ লিখে যাচ্ছে, কিন্তু কারো নিন্দে সে কখনো করতে যায় নি। সে চেষ্টা করেছে। আপনাদের আনন্দ দিতে-তারই ফাঁকে ফাঁকে যে সপ্তাহে সে তত্ত্ব বা তথ্য পরিবেশন করবার সুযোগ পেয়েছে, সেদিন তার আনন্দের অবধি থাকে নি; এর গলদ, ওর ক্রটি নিয়ে সে আলোচনা বা গালাগালি করে কোনো সস্তা রুচিকে সে টক-ঝাল দিয়ে খুশি করতে চায় নি। কিন্তু এখন যদি না বলি যে আমাদের কর্তারা আজ পর্যন্ত দেশের অন্ন-সমস্যা সমাধানের জন্য কিছুই করতে পারেন নি, কোনো পরিকল্পনা পর্যন্ত করতে পারেন নি, তা হলে অধৰ্মাচার হবে। বেকার-সমস্যা ঘোচাতে পারুন আর নাই পারুন, মধ্যবিত্তকে অন্ন দিতে পারুন আর নাই পারুন, অন্তত তারা যেন তরুণ-তরুণীদের মনে একটুখানি আশার সঞ্চার করে দিতে পারেন। ভালো করে ভাত না জুটলেও মানুষ বেঁচে থাকতে পারে, যদি তার মনে আশা উদ্দীপ্ত করে দেওয়া যায়।

আমাদের কালো মেয়ের কোনো ভবিষ্যৎ নেই—এ কথা ভাবতে গেলে মন বিকল হয়ে যায়-কিন্তু এদের সংখ্যা বেড়েই চলবে, এ কথা ভাবলে কর্তাদের বিরুদ্ধে সর্বন্দেহমন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

আশাটুকুরও সঞ্চার যদি কর্তারা না করতে পারেন, তবে তারা আসন ত্যাগ করে সরে পড়েন না কেন? হায়, অরক্ষণীয়ার অভিসম্পাতকেও এরা আর ভয় করেন না!

কিংবদন্তীচয়ন

রিয়োকোয়ান প্রকৃতি আর ছেলেপিলেদের নিয়েই বেশির ভাগ জীবন কাটিয়েছেন। ফিশার বলেন, তিনি কোনো জায়গাতেই কিছুদিন থাকলেই ছেলেমেয়েরা তাঁকে চিনে নিত। ফিশার বলেন নি। কিন্তু আমরা দৃঢ় বিশ্বাস, প্রকৃতি তাকে চিনে নিত এবং রবীন্দ্রনাথের ‘হাজার হাজার বছর কেটেছে কেহ তো কহে নি কথা’ কবিতাটি আমরা মতের সায় দেবে।

রিয়োকোয়ান গাঁয়ের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলেন। রাস্তায় ছেলেমেয়রা লুকোচুরি খেলছিল। রিয়োকোয়ানকে দেখে তাদের উৎসাহ আর অনন্দের সীমা নেই। বেশি ঝুলো বুলি করতে হল না। রিয়োকোয়ান তো নাচিয়ে বুড়ি, তার উপর পেয়েছেন। মৃদঙ্গের তাল। তদণ্ডেই খেলাতে যোগ দিলেন। খেলোটা বনের ভিতর ভালো করে জমবে বলে সবাই গ্রাম ছেড়ে সেখানে উপস্থিত। সবাই হেথায় হোথায় লুকোলো। রিয়োকোয়ান এ খেলাতে বহু দিনের অভ্যাসের ফলে পাকাপোক্ত-তিনি লুকোলেন এক কাঠুরের কুঁড়েঘরে। ঘরের এক কোণে কাঠ গাদা করা ছিল, তিনি তার উপরে বসে ঝোলা-ঝোলা আস্তিন দিয়ে মুখ ঢেকে ভাবলেন, ওখানে তাকে কেউ ককখনো খুঁজে পাবে না, আর পেলেই বা কি, তার তো মুখ ঢাকা, চিনবে কি করে?

খেলা চলল। সবাইকে খুঁজে পাওয়া গেল। রিয়োকোয়ান যে কুঁড়েঘরে লুকিয়েছিলেন, সে-কথা কারো অজানা ছিল না, কিন্তু ছেলেরা বলল, ‘দেখি, আমরা সবাই চুপচাপ বাড়ি চলে গেলে কি হয়?’

রিয়োকোয়ান সেই কাঠের গাদার উপর বসে সমস্ত বিকেল বেলাটা কাটালেনপরদিন সকাল বেলা কাঠুরের বউ ঘরে ঢুকে চমকে উঠে বলল, ‘ওখানে কে ঘুমুচ্ছ হে?’ তার পর চিনতে পেরে ‘থ’ হয়ে বলল, ‘সে কি, সন্ন্যাসী ঠাকুর যে! আপনি এখানে কি করছেন?’

রিয়োকোয়ান আস্তিন-পাস্তিন নাড়িয়ে মহা ব্যতিব্যস্ত হয়ে বললেন, ‘আরো চুপ, চুপ, চুপ। ওরা জেনে যাবে যে। বুঝতে পারো না!’

‘চলো’ খেলা

রিয়োকোয়ানকে যে ছেলেমেয়ের হামেশাই বোকা বানাতে পারত, সে-কথা সবাই জানে, আর পাঁচ জনও তাকে আকসার ঠকাবার চেষ্টা করত। কিন্তু প্রশ্ন, রিয়োকোয়ানের কাছে এমন কি সম্পদ ছিল যে মানুষ তাকে ঠকাবার চেষ্টা করবে? ফিশার বলেন, রিয়োকোয়ানের হাতের লেখা ছবির চেয়েও বেশি কদর পেত এবং সেই হাতের লেখায় তাঁর কবিতার মূল্য অনেক লোকই জেনে গিয়েছিল। কিন্তু রিয়োকোয়ান চট করে যাকে-তাকে কবিতা দিতে রাজী হতেন না, বিশেষ ক্রএ যারা তাঁর কবিতা বিক্রি করে পয়সা মারার তালে থাকত, তাদের ফন্দী-ফাঁদ এড়াবার চেষ্টা সব সময়ই করতেন। গল্পগুলো থেকে জানা যায়, তিনি ফাঁদে ধরা পড়েছেনই বেশি, এড়াতে পেরেছেন মাত্র দু-এক বার।,

জাপানে চলো’ খেলার খুবই চলতি, আর রিয়োকোয়ানকে তো কোন খেলাতেই নামাবার জন্য অত্যধিক সাদাসাদি করতে হত না।

রিয়োকোয়ান বন্ধু মনসুকের সঙ্গে একদিন দেখা করতে গিয়েছিলেন। মনসুকে বললেন, ‘এসো, ‘চলো’ খেলা খেলবে? রিয়োকোয়ান তো তৎক্ষণাৎ রাজী। মনসুকে খেলা আরম্ভ করার সময় বললেন, ‘কিছু একা বাজি ধরে খেললে হয় না? তাহলে খেলোটা জমবে ভালো ।’

রিয়োকোয়ান বলেন, ‘তা তো বটেই। যদি আমি জিতি তাহলে তুমি আমাকে কিছু কাপড়-জমা দেবে-শীতটা তো বেড়েই চলেছে।’

মনসুকে বললেন, ‘বেশ, কিন্তু যদি আমি জিতি?’

রিয়োকোয়ান তো মহা দুর্ভাবনায় পড়লেন। তাঁর কাছে আছেই বা কি, দেবেনই বা কি? বললেন, ‘আমার তো, ভাই, কিছুই নেই।’

মনসুকে অতি কষ্টে তাঁর ফুর্তি চেপে বললেন, ‘তোমার চীনা হাতের লেখা যদি দাও তাইতেই আমি খুশি হব।’ রিয়োকোয়ান অনিচ্ছায় রাজী হলেন। খেলা আরম্ভ হল। রিয়োকেয়ান হেরে গেলেন। আবার খেলা শুরু আবার রিয়োকোয়ানের হার হল। করে করে সবসুদ্ধ আট বার খেলা হল, রিয়াকোয়ান আট বারই হারলেন। আর চীনা হাতের লেখা না দিয়ে এড়াবার যো নেই।

রিয়োকোয়ান হস্তলিপি দিলেন। দেখা গেল, আটখানা লিপিতেই তিনি একই কথা আট বার লিখেছেন :

‘চিনি মিষ্টি

ওষুধ তেতো।’(১)

মনসুকে যখন আপত্তি জানিয়ে বললেন, আট বার একই কথা লেখা উচিত হয় নি তখন রিয়োকোয়ান হেসে উত্তর দিলেন, ‘কিন্তু ‘চলো’ খেলা কি সব বারই একই রকমের হয় না? তাই একই কথা আট বার লিখে দিয়েছি।’

কুড়িয়ে-পাওয়া

রিয়োকোয়ানকে কে যেন এক বার বলেছিল রাস্তায় পয়সা কুড়িয়ে পাওয়াতে ভারী আনন্দ। একদিন আশ্রমে ফেরার পথে তিনি মনে মনে সেই কথা নিয়ে চিন্তা করতে করতে বললেন, ‘একবার দেখাই যাক না, কুড়িয়ে পাওয়াতে কি আনন্দ লুকনো আছে।’ রিয়োকোয়ান ভিক্ষা করে কয়েকটি পয়সা পেয়েছিলেন। সেগুলো তিনি একটা একটা করে রাস্তায় ছড়িয়ে ফের তুলে নিলেন। অনেকবার ছড়ালেন, কুড়োলেন, কিন্তু কোন রকম আনন্দই পেলেন না। তখন মাথা চুলকে আপন মনে বললেন, ‘এটা কি রকম হল? আমায় সবাই বললে, কুড়িয়ে পাওয়াতে ভারী ফুর্তি, কিন্তু আমার তো কোন ফুর্তি হচ্ছে না। তারাও তো ঠকাবার লোক নয়।’ আরো বহু বার ছড়ালেন, কুড়োলেন, কিন্তু কোন সুখই পেলেন না। এই রকম করতে করতে শেষটায় বেখেয়ালে সব কটি পয়সাই ঘাসের ভিতর হারিয়ে গেল।

তখন তাকে অনেকক্ষণ ধরে পয়সাগুলো খুঁজতে হল। যখন পেলেন তখন মহা ফুর্তির সঙ্গে চেঁচিয়ে বললেন, ‘এইবারে বুঝতে পেরেছি। কুড়িয়ে পাওয়াতে আনন্দ আছে বৈকি।’

ধূর্ত নাপিত

রিয়োকোয়ানের হাতের লেখা এতই সুন্দর ছিল আর তাঁর কবিতাতে এমনি অপূর্ব রসসৃষ্টি হত যে তাঁর হাতের লেখা কবিতা কেউ যোগাড় করতে পারলে বিক্রি করে বেশ দুপিয়সা কামাতে পারত। রিয়োকোয়ান নিজে শ্রমণ; কাজেই তিনি এসব লেখা বিক্রি করতেন না— গরিব-দুঃখীকে বিলিয়ে দিতেন। কিন্তু কেউ ধাপ্পা দিয়ে তাঁর কাছ থেকে লেখা আদায় করার চেষ্টা করলে তিনি ফাঁদ এড়াবার চেষ্টা করতেন।

শ্রমণকে মাথা নেড়া করতে হয়। তাই রিয়োকোয়ান প্রায়ই এক নাপিতের কাছে যেতেন। নাপিতটি আমাদের দেশের নাপিতের মতই ধূর্ত ছিল এবং রিয়োকোয়ানের কাছ থেকে অনবরত কিছু লেখা আদায় করার চেষ্টা করত। তাঁকে তাই নিয়ে বড্ড বেশি। জ্বালাতন করলে তিনিও ‘দেব দিচ্ছিা করে কোন গতিকে এ অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি পাবার চেষ্টা করতেন।

শেষটায় ধূর্ত নাপিত একদিন তাঁর মাথা অর্ধেক কামিয়ে বলল, ‘ঠাকুর, হাতের লেখা ভালোয় ভালোয় এই বেলা দিয়ে দাও। না হলে বাকী অর্ধেক আর কামাবো না।’ এ-রকম শয়তানির সঙ্গে রিয়োকোয়ানের এই প্রথম পরিচয়। কি আর করেন? হাতের লেখা দিয়ে। মাথাটি মুড়িয়ে—উভয়ার্থে-আশ্রমে ফিরলেন। নাপিতও সগর্বে সদম্ভে লেখাটি ফ্রেমে বঁধিয়ে দোকানের মাঝখানে টাঙালো-ভাবখানা এই সে এমনি গুণী যে রিয়োকোয়ানের মত শ্ৰমণ তাকে হাতের লেখা দিয়ে সম্মান অনুভব করেন।

কিন্তু খদ্দেরদের ভিতর দু’চারজন প্রকৃত সমঝদার ছিলেন। তাঁরা নাপিতকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে, লেখাতে একটা শব্দ সম্পূর্ণ বাদ পড়ে গিয়েছে। নাপিত ছুটে গিয়ে রিয়োকোয়ানের ভুল দেখিয়ে শুদ্ধ করে দেবার জন্যে বলল। তিনি বললেন, ‘ওটা ভুল নয়। আমি ইচ্ছে করেই ও রকম ধারা করেছি। তুমি আমার অর্ধেক কমিয়ে দিয়েছিলে। আমিও তাই লেখাটি শেষ করে দিইনি। আর ঐ যে বুড়ি আমাকে সিম বিক্রি করে সে সর্বদাই আমাকে কিছুটা ফাউ দেয়। তোমার লেখা লেখায় যেটুকু বাদ পড়েছে সেটুকু বুড়িকে লেখা দেবার সময় ফাউ করে জুড়ে দিয়েছি। বিশ্বাস না হয় গিয়ে দেখে এসো।’

তার পর রিয়োকোয়ান অনেকক্ষণ ধরে মাথা দুলিয়ে হাসলেন।

রিয়োকোয়ান ও মোড়ল তোমিতোরি

শ্রমণদের দিন কাটে নানা ধরনের লোকের আতিথ্য নিয়ে। রিয়োকোয়ান একবার অতিথি হলেন মোড়ল তোমিতোরির। জাপানে তখন চলো’ খেলার খুব চলতি এবং রিয়োকোয়ান সর্বদাই এ-খেলাতে হারেন বলে সকলেই তাঁর সঙ্গে খেলতে চায়।

তাই খেলা আরম্ভ হল। কিন্তু রিয়োকোয়ানের অদৃষ্ট সেদিন ভালো ছিল। বাজীর পর বাজী। তিনি জিতে চললেন। বাড়ির ছেলে-মেয়েরা ভারী খুশি-রিয়োকোয়ানও আনন্দে আত্মহারা। তোমিতোরি রিয়োকোয়ানকে বিলক্ষণ চিনতেন, তাই রগড় দেখবার জন্য হঠাৎ যেন ভয়ঙ্কর চটে গিয়ে বললেন, ‘তুমি তো আচ্ছা লোক হে! অতিথি হয়ে এসেছ আমার বাড়িতে আর জিতে জিতে আমার সর্বস্ব কেড়ে নিতে তোমার একটুকু লজ্জা হচ্ছে না? এরকম স্বার্থপর ছোটলোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব ভদ্রত্ব কি করে বজায় রাখা যায়। আমি তো ভেবেই পাচ্ছি নে।’

রিয়োকোয়ান রসিকতা না বুঝতে পেরে ভারী লজ্জা পেলেন। তাড়াতাড়ি কোনো গতিকে সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে উপস্থিত হলেন বন্ধু কেরার বাড়িতে। কেরা বন্ধুর চেহারা দেখেই বুঝলেন, কিছু একটা হয়েছে। জিজ্ঞেস করলে, ‘কি করেছ, খুলে বলো।’ রিয়োকোয়ান বললেন, ‘ভারী বিপদগ্ৰস্ত হয়েছি। তোমিতোরির সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। কি যে করব ভেবেই পাচ্ছি নে। তুমি কিছু বুদ্ধি বাংলাতে পারো? তোমিতোরিকে যে করেই হোক খুশি করতে হবে।’

কেরা ব্যাপারটা শুনে তখনই বুঝতে পারলেন যে রিয়োকোয়ান রসিকতা বুঝতে পারেন নি। কিন্তু তিনিও চেপে গিয়ে দরদ দেখিয়ে বললেন, ‘তই তো! তা আচ্ছা, কাল তোমাকে তোমিতোরির কাছে নিয়ে গিয়ে মাপ চাইব।’

রিয়োকোয়ান অনেকটা আশ্বস্ত হলেন।

পরদিন ভোরবেলা দুজনা মোড়লের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হলেন। রিয়োকোয়ান দোরের বাইরে কান পেতে দাঁড়িয়ে রইলেন। কেরা ভিতরে গিয়ে যেন ভয়ঙ্কর কিছু একটা হয়েছে, এ-রকম ভাবে গভীর গলায় রিয়োকোয়ানের হয়ে তোমিতোরির কাছে মাপ চাইলেন। রিয়োকোয়ান উদ্বেগে কাতর হয়ে কান খাড়া করে শুনতে পেলেন তোমিতোরি তাকে মাপ করতে রাজী আছেন। তদণ্ডেই দুশ্চিন্তা কেটে গেল আর মহা খুশি হয়ে তৎক্ষণাৎ তোমিতোরির সামনে গিয়ে হাজিরা। তোমিতোরি প্রচুর খাতির যত্ন করে রিয়োকোয়ানকে বসালেন। রিয়োকোয়ানকে আর তখন পায় কে! খুশিতে সব কিছু বেবাক। ভুলে গিয়ে এক লহমার ভিতরেই বললেন, ‘এসো, ‘চলো’ খেলা আরম্ভ করা যাক।’

রিয়োকোয়ান এমনই সরল মনে প্রস্তাবটা করলেন যে সবাই হেসে উঠলেন। খেলা * আরম্ভ হল।

এবারও রিয়োকোয়ান জিতলেন।

কী বিপদ

তাঁকে বড় বিপদগ্ৰস্ত করত।

কথা নেই বার্তা নেই একদিন হঠাৎ একটা ছেলে চেঁচিয়ে বলল, ‘ঠাকুর, আমায় একটা রায়ো দাও (রায়ো মুদ্রার দাম প্রায় চার টাকার মত)।’

রিয়োকোয়ান তো অবাক। এক রায়ো? বলে কি? তাঁর কাছে দুগণ্ডা পয়সা হয় কি না। হয়।’

ছেলেরা ছাড়ে না। আরেকজন বলল, ‘আমাকে দুটো রায়ো দাও।’ কেউ বলে তিনটে, কেউ বলে চারটে। নিলামের মত দাম বেড়েই চলল। আর রিয়োকোয়ান বিস্ময়ে হতবাক হয়ে হাত দুখানা মাথার উপর তুলে দাঁড়িয়ে ভাবছেন অত টাকা তিনি পাবনে কোথায়?

যখন নিলাম দশ রায়ো পেরিয়ে গেল তখন তিনি হঠাৎ দড়াম করে লম্বা হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন।

ছেলেরা তো এতক্ষণ নিলামের ফুর্তিতে মশগুল হয়ে ছিল। রিয়োকোয়ানকে হঠাৎ এরকম ধারা মাটিতে পড়ে যেতে দেখে ভয়ে-ভয়ে কাছে এগিয়ে এসে ডাকল, ‘ও ঠাকুর, ওঠে। এ-রকম করছ, কেন?’ কোনো সাড়াশব্দ নেই। আরো কাছে এগিয়ে এসে দেখে তার চোখ বন্ধ, সমস্ত শরীরে নড়া-চড়া নেই।

ভয় পেয়ে সবাই কনের কাছে এসে চেঁচাতে লাগল, ও ঠাকুর, ওঠে। ও-রকম ধারা করছ, কেন?’ তখন কেউ কেউ বলল, ‘ঠাকুর মারা গিয়েছেন।’ দু-চারজন তো হাউ-মাউ করে কেঁদে ফেলল।

যখন হট্টগোলটা ভালো করে জমে উঠেছে তখন রিয়োকোয়ান আস্তে আস্তে চোখ মেললেন। ছেলেরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। যাক, ঠাকুর তাহলে মারা যান নি। সবাই তখন তাঁর আস্তিন ধরে ঝুলোকুলি করে চেঁচাতে লাগল, ‘ঠাকুর মরে যান নি, ঠাকুর বেঁচে আছেন।’ রায়ের কথা সবাই তখন ভুলে গিয়েছে। কানামাছি খেলা আরম্ভ হয়েছে। ঠাকুর হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

ফিশার আরও বহু কিংবদন্তী উদ্ধৃত করে তাঁর পুস্তিকাখনি সর্বাঙ্গসুন্দর করে। তুলেছেন। সেগুলো থেকে দেখা যায়, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রিয়োকোয়ান বয়স্ক লোকের সংসৰ্গ ত্যাগ করে ক্রমেই ছেলে-মেয়ে, প্রকৃতি আর প্রাণজগৎ নিয়ে দিনযাপন করেছেন। কিংবদন্তীর চেয়ে রিয়োকোয়ানের কবিতাতে তাঁর এই পরিবর্তন চোখে পড়ে বেশি।

বস্তুত, রিয়োকোয়ানের জীবনী আলোচনার চেয়ে বহু গুণে শ্রেয় তার কবিতা পাঠ। কিন্তু তিনি তাঁর কবিতা লিখেছেন এমনি হাস্কা তুলি দিয়ে যে তার অনুবাদ করা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব।

কোনো প্রকৃত সমঝদার যদি এই গুরুভার গ্রহণ করেন তবে আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লেখা সার্থক হবে।

মহাপরিনির্বাণ

ভিক্ষুণী তেইশ (তাইশিন) রিয়োকোয়ানের শিষ্যা ছিলেন সে-কথা এ জীবনীর প্রথম ভাগেই বলা হয়েছে। রিয়োকোয়ানের শরীর যখন তোহাত্তর বৎসর বয়সে জরাজীর্ণ তখন তিনি খবর পেলেন শ্রমণের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে। সংবাদ পেয়ে তেইশ গুরুর পদপ্রান্তে এসে উপস্থিত হলেন।

সেই অবসন্ন শরীর নিয়ে শ্রমণ যে মধুর কবিতাটি রচনা করেছেন তার থেকে আমরা তার স্বর্শকাতর হৃদয়ের খানিকটা পরিচয় পাই

নয়ন আমার যার লাগি ছিল তৃষাতুর এত দিন

ভুবন ভরিয়া আজ তার আগমন

তারই লাগি মোর কঠোর বিরহ মধুর বেদনা ভরা

তারই লাগি মোর দিন গেল অগণন।

এত দিন পরে মনের বাসনা পূর্ণ হয়েছে। আজ

শাস্তি বিরাজে ঝঞা-মথিত ক্ষুব্ধ হৃদয়-মাঝি।

শেষ দিন পর্যন্ত তেইশ রিয়োকোয়ানের সেবা-সুশ্রুষা করেছিলেন। গুরুর মন প্ৰসন্ন রাখার জন্য তেইশা সব সময়ই হাসিমুখে থাকতেন, কিন্তু আসন্ন বিচ্ছেদের আশঙ্কায় ভিক্ষুণী কতটা কাতর হয়ে পড়েছিলেন ফিশার তার পুস্তকে সে বেদনার কিছুটা বৰ্ণনা দিয়েছেন।

শেষ মুহূর্ত যখন প্রায় এসে উপস্থিত তখনো রিয়োকোয়ান তাঁর হৃদয়াবেগ কবিতার ভিতর দিয়ে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন–

নলিনীর দলে শিশিরের মত মোদের জীবন, হায়–

শূন্যগর্ভ বাতাহত হয়ে চলিছে সুমুখ পানে।

আমার জীবন তেমন কাটিল, ভোর হয়েছে শেষ

কাঁপন লেগেছে আমার শিশিরে–চলে যাবে কোনখানে।

রিয়োকোয়ান শান্তভাবে শেষ মুহূর্তের প্রতীক্ষা করেছিলেন, কিন্তু ভিক্ষুণী তেইশার নারী-হৃদয় যে কতটা বিচলিত হয়ে পড়েছিল, সে-কথা তেইশার ঐ সময়ের লেখা কবিতাটি থেকে বোঝা যায় :-

গভীর দুঃখ হৃদয় আমার সান্ত্বনা নাহি মানে

এ মহাপ্রয়াণ দুৰ্দমনীয় বেদনা বক্ষে হানে।

সাধনায় জানি, জীবন মৃত্যু প্ৰভেদ কিছুই নেই

তবুও কাতর বিদায়ের ক্ষণ সমুখে আসিল যেই।

এ কবিতা পড়ে আমাদের মত গৃহী একেবারেই নিরাশ হয়ে পড়ে। সর্বস্ব ত্যাগ করে, আজীবন শাস্তির সন্ধান করার পরও যদি ভিক্ষুণীরা এ-রকম কথা বলেন তবে আমরা যাব কোথায়? আমরা তো আশা করেছিলুম, দুঃখের আঘাত সয়ে সয়ে কোনো গতিকে শেষ পর্যন্ত হয়ত আত্মজনের চিরবিচ্ছেদ সহ্য করার মত খানিকটা শক্তি পাব, কিন্তু তার আর ভরসা রইল কোথায়? ঋষি বলেছেন, ‘একমাত্র বৈরাগ্যেই অভয়’; কিন্তু তেইশার কবিতা পড়ে মানুষের শেষ আশ্ৰয় বৈরাগ্য সম্বন্ধেও নিরাশ হতে হল।

জানি, এ কবিতা পড়ে রিয়োকোয়ান উত্তরে লিখেছিলেন–

রক্তপদ্মাপত্রের মত মানব জীবন ধরে,

একে একে সব খসে পড়ে ভূমি ‘পরে

ঝরার সময় লাগে তার গায়ে যে ক্ষুদ্র কম্পন

সেই তো জীবন।

কিন্তু রিয়োকোয়ান তো ও-পারের যাত্রী–তাঁর দুঃখ কিসের? বিরহ-বেদনা তো তাদের তরেই, যারা পিছনে পড়ে রইল।

“–কিন্তু যারা পেয়েছিল প্ৰত্যক্ষ তোমায়

অনুক্ষণ, তারা যা হারালো তার সন্ধান কোথায়,

কোথায় সান্ত্বনা?” (রবীন্দ্রনাথ)

তাই ফিশার বলেন, ‘শত শত লোক শ্রমণের সব-যাত্রার সঙ্গে গিয়েছিল। আর যেসব অগণিত ছেলে-মেয়ের সঙ্গে তিনি খেলা-ধুলো করেছিলেন, তারাই যেন শ্রমণের শোকসন্তপ্ত বিরাট পরিবার।’

ফিশার তাঁর পুস্তিকা শেষ করেছেন রিয়োকোয়ানের সর্বশেষ কবিতাটি উদ্ধৃত করে,–

চলে যাবো যবে চিরতরে হেথা হতে

স্মৃতির লাগিয়া কী সৌধ আমি গড়ে যাবো কোন পথে?

কিন্তু যখন আসিবে হেথায় ফিরে ফিরে মধু ঋতু

পেলাব-কুসুম মুকুলিত মঞ্জরি

নিদাঘের দিন স্বর্ণ-রৌদ্রে ভরা

কোকিল কুহরে, শরৎ-পবন গান গায় গুঞ্জরি

রক্তপত্র সর্ব অঙ্গে মে’পল লইবে পরে

এরাই আমার স্মৃতিটি রাখিবে ধরে।

এরাই তখন কহিবে আমার কথা

ফুল্লকুসুম মুখর কোকিল যথা

রক্তবসনা দীপ্ত মে’পল শাখা

প্ৰতিবিম্বিত আমার আত্মা-এদেরই হিয়ায় আঁকা।

কোন গুণ নেই তার

বেহারী ভাইয়ারা (সদর্থে) বাংলা ভাষা এবং বাঙালির উপর খড়গহস্ত হয়েছেন শুনে বহু বাঙালি বিচলিত হয়েছেন। বাঙালির প্রতি অন্যান্য প্রদেশের মনোভাব যদি বাঙালিরা সবিস্তর জানতে পান তবে আরো বিচলিত হবেন—কিন্তু সৌভাগ্য বলুন আর দুর্ভাগ্যই বলুন, বাংলা দেশের লোক মারাঠী-গুজরাতী ভাষা নিয়ে অত্যধিক ঘাঁটাঘাঁটি করে না বলেই ও সব ভাষায় আমাদের সম্বন্ধে কি বলা হয় না হয়। সে সম্বন্ধে কোনো খবর পায় না। তাবৎ মারাঠী-হিন্দি-গুজরাতী আমাদের প্রতি অশ্রদ্ধা পোষণ করেন এ কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু উত্তর-ভারতবর্ষের সর্বত্রই যে ঈষৎ বাঙালি-বিদ্বেষ বর্তমান আছে সে কথা অস্বীকার করবার যো নেই।

কিন্তু বিচলিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। তবে বাংলা ভাষা তথা বাঙালি বৈদগ্ধ্য সম্বন্ধে অন্যান্য প্রদেশ কেন যে ঈর্ষাপরায়ণ সে তত্ত্বের অনুসন্ধান করলে আমরা অনেকখানি ক্ষমা করতে পারব। ক্ষমা মহতের লক্ষণ তো বটেই, তদুপরি আমরা যখন সর্বপ্রদেশের মধ্যে প্রীতি এবং সৌহার্দ্য কামনা করি, তখন এ বিষয়ে আমাদেরই সকলের চেয়ে বেশি সচেতন হওয়া উচিত। আপন প্রদেশ সম্বন্ধে আমরাই যেমন সর্বপ্রথম গর্ব অনুভব করে ‘সপ্তকোটি কণ্ঠে’ উল্লাস্যধ্বনি করে উঠেছিলুম, ঠিক তেমনি আমরাই সর্বপ্রথম ক্ষুদ্র প্রাদেশিকতা বর্জন করে পাঞ্জাব-সিন্ধু-গুজরাট-মারাঠা-দ্রাবিড়-উৎকল–বঙ্গের ভিতর দিয়ে ভারতভাগ্যবিধাতার রূপ দেখতে চেয়েছিলুম। আজ না হয়। বাংলাদেশ সর্বজনমান্য নেতার অভাবে অনাদৃত, আজ না হয় কেন্দ্ৰে আমরা চক্রবর্তী নেই, তাই বলে বাংলা দেশ আরো বহুকাল যে এরকম ধারা সর্বািযজ্ঞশালার প্রাস্তভূমিতে অনাদৃত থাকবে ও কথা বিশ্বাস করার চেয়ে আত্মহত্যা বহুগুণে শ্লাঘানীয়। তাই প্রাদেশিক ক্ষুদ্রতা দূর করার কর্তব্য আমাদেরই স্কন্ধে।

অবাঙালিরা যে বাঙালির দিকে বক্ৰদূষ্টিতে তাকান তার প্রধান কারণ এই নয় যে বাঙালি যেখানে যায়। সেখানকার হনুমানজী, রণঝোড়জী (আসলে ঋণছোড়জী অর্থাৎ যিনি মানুষকে সর্বপ্রকার ঋণমুক্ত করতে সাহায্য করেন) বা অম্বামীতার সেবা না করে কালীবাড়ি স্থাপনা করে কিংবা বিদ্যার্জন করবার জন্য গণপতিকে পুজো না করে সরস্বতীকে আহ্বান করে-কারণ সকলেই জানেন এ বাবদে তাবৎ ভারতবাসী একই গডডালিকার তাবেতে পড়েন। খুলে বলি।

বেদের ইন্দ্র, বরুণ, যম, প্রজাপতিকে দৈনন্দিন। ধৰ্মজীবন থেকে বাদ দিয়ে শুধু বাঙালিই যে ব্রাত্য হয়ে গিয়েছে তা নয়, ভারতবর্ষের কোনখানেই এদের জন্য আজ আর কোনো মন্দির নির্মিত হয় না। শিব আর বিষ্ণু কি করে যে এঁদের জায়গা দখল করে নিলেন সে আলোচনা উপস্থিত নিম্প্রয়োজন—অথচ বেদে এদের অনুসন্ধান করতে হয় মাইক্রোস্কোপ দিয়ে-এমন কবি বাঙালি যেমন সামাজিক ধৰ্মচর্চায় মা কালীকে ডাকাডাকি করে, উত্তর-ভারতে তেমনি হনুমানজী, গুজরাতে রণছোড়াজী, মহারাষ্ট্রে অম্বামীতা।

বেদনাটা সেখানে নয়। বাঙালির পয়লা নম্বরের ‘দোষ’ সে মাছ-মাংস খায়। কি উত্তর, কি দক্ষিণ-সর্বত্রই ব্ৰাহ্মণ এবং অন্যান্য উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা মাছ-মাংস খান না এবং উভয় বস্তুর খাদককে ঘৃণার চক্ষে দেখেন। মহারাষ্ট্রের সারস্বত ব্ৰাহ্মণগণ মাছ খান (এঁদের এক শাখার নাম গৌড়ীয় সারস্বত ও কিম্বদন্তী এই যে, তারা আসলে বাঙালি), তাই সেখানকার চিৎপবন, দেশস্থ এবং করাড় ব্রাহ্মণগণ সারস্বতদের অবজ্ঞার চোখে দেখেন— যেন মাছ খেয়ে সারস্বত ব্ৰাহ্মণরা হিন্দু সমাজ থেকে ভ্ৰষ্ট হয়ে গিয়েছেন। এই মাছ খাওয়াটা দোষ না গুণ সে আলোচনা পণ্ডিত এবং বৈদ্যরাজ করবেন; উপস্থিত আমার বক্তব্য এই যে, মাছ-মাংস খায় বলেই বাঙালি সনাতন হিন্দুধর্মের কাছাকাছি থাকতে পেরেছে। নিরামিষে আসক্তি জৈন ধর্মের লক্ষণ-কারণ বৌদ্ধ গৃহীরা পর্যন্ত মাছ-মাংস খান এবং নিমন্ত্রিত শ্রমণও উভয় বস্তু প্ৰত্যাখ্যান করেন না। জৈনদের প্রতি আমাদের ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নেই ও হিস্তিনাং তাড্যমানপি ন গচ্ছেৎ জৈন মন্দিরম’ উপদেশটি অবাঙালিই দিয়েছেন। রাজপুতরা মাছ-মাংস খান, তাই বোধ করি মীরাবাঈ গেয়েছেন–

ফলমূল খেয়ে হরি যদি মেলে

তবে হরি হরিণের।

কাজেই মাছ-মাংস খাওয়ার জন্যে যদি বাঙালি অন্যান্য প্রদেশের বিরাগভাজন হয় তাতে শোক করবার কিছুই নেই। তার অর্থ শুধু এই যে, বাঙালি ভারতব্যাপী জৈন্য প্রভাবের ফলে সনাতন ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়নি।

আমাদের দুই নম্বরের দোষ আমরা পরীক্ষা, আত্মা ইত্যাদি শব্দ সংস্কৃত কায়দায় পরীক্ষা আত্মা উচ্চারণ করি না। সংস্কৃত ভাষা পড়বার সময় এ সব শব্দ কি ভাবে উচ্চারণ করতে হবে সে আলোচনা পরে হবে, উপস্থিত দ্রষ্টব্য আমরা কেন বাঙলায় এ সব শব্দ বাঙলা কায়দায় উচ্চারণ করি।

এর উত্তরে প্রথমেই বলতে হয়, হিন্দি-গুজরাতী-মারাঠীরাও করেন। সাধারণ হিন্দি বলার সময় সবাই ক্ষত্রিয়কে শত্রিয় বলেন, লক্ষ্মণঝোলাকে লছমনঝোলাই বলে থাকেন। অর্থাৎ যে ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে বাঙলা দেশ থেকে সংস্কৃত উচ্চারণ লোপ পায়, সেই ধ্বনি পরিবর্তন অন্যান্য প্রদেশেও ঘটেছিল—যার ফলে লক্ষ্মী লছমন হয়ে যান। পরবর্তী যুগে দেশজ হিন্দি, বাঙলা, গুজরাতীর উপর যখন সংস্কৃত তার আধিপত্য চালাতে গোল তখন আর সব প্রদেশ সে আধিপত্য মেনে নিল, কিন্তু বাঙলা স্বীকার করল না। বাঙালি তখন সেই ধ্বনি পরিবর্তনের আইন মেনে নিয়ে সংস্কৃত শব্দও বাঙলা কায়দায় উচ্চারণ করতে লাগল। এস্থলে বাঙালি পৃথিবীর আর সব জাত যা করেছে তাই করল—ইংরেজ, ফরাসি অথবা জর্মন যখন তার ভাষাতে গ্ৰীক বা লাতিন শব্দ উচ্চারণ করে তখন সেগুলো আপন আপন ভাষার ধ্বনি পরিবর্তন দিয়েই করে, এমন কি গোটা বাক্যও আপনি কায়দায় উচ্চারণ করে (ইংরেজ এবং ভারতীয় আইনজ্ঞেরা nisi শব্দকে লাতিন নিসি উচ্চারণ না করে নাইসাই করেন, a priori কে আ প্রিয়োরি না বলে এ প্রয়োরাই বলেন)। হিন্দি গুজরাতী মারাঠী ইত্যাদি ভাষা সাধারণ শব্দের ধ্বনি পরিবর্তন মেনে নিয়েছে (এমন কি মারাঠীরা জ্ঞানেশ্বরকে দানেশ্বর বলেন!), কিন্তু অপেক্ষাকৃত অচলিত সংস্কৃত শব্দ সংস্কৃত পদ্ধতিতে উচ্চারণ করে।

অর্থাৎ আমরা consistent এবং অন্যান্য প্রদেশ এ নীতিটা মানেন না।

অবাঙালিরা তাই ভাবেন আমরা সংস্কৃত উচ্চারণ ‘বিকৃত’ করে তার উপর ‘অত্যাচার’ করেছি।

কিন্তু ফলে দাঁড়িয়েছে এই যে, বাংলা খুব তাড়াতাড়ি স্বাধীন হতে পেরেছে। আজ যে বাঙলা সাহিত্য হিন্দি, মারাঠী বা গুজরাতীকে ছাড়িয়ে অনেক দূরে এগিয়ে যেতে পেরেছে, তার অন্যতম প্রধান কারণ আমরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে শিখেছি। একবার ভেবে দেখলেই হয়, আমরা যদি আজও বিদ্যাসাগরী বাঙলা লিখতুম তাহলে ‘মেজদিদি’, ‘বিন্দু’, ‘জ্যাঠাইমা’ চরিত্র আঁকা অসম্ভবপর হত কি-না? ইংরেজের অত্যাচার-জর্জিরিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে প্রশ্ন করলেন, ‘এই ভূতের খাজনা দেবো কিসে?’ উত্তরে বললেন, ‘শ্মশান থেকে মশান থেকে, ঝোড়ো হাওয়ায় হা হা করে উত্তর আসে, আব্রু দিয়ে, ইজ্জৎ দিয়ে, ইমান দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে।’ এ উত্তর কি বিদ্যাসাগরী বাঙলায় কখনো রূপ পেত?

ভাষা এবং সাহিত্য সৃষ্টিতে আমাদের স্বাধীন হবার প্রচেষ্টা দম্ভপ্রসূত নয়, সংস্কৃতের প্রতি অবজ্ঞানজনিত নয়। ধর্ম জানেন, ভট্টপল্পী, নবদ্বীপ তথা বাঙলা দেশে সংস্কৃত চর্চা অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় কিছুমাত্র কম নয়, কিন্তু বাঙলা বাঙলা এবং সংস্কৃত সংস্কৃত। বাঙলা ভাষা যখন আপনি নিজস্বতা খুঁজছিল তখন সে জানত না যে ইংরিজি, ফরাসি জর্মন একদা লাতিনের দাস্যবৃত্তি থেকে মুক্তিলাভ করেই যশস্বিনী হয়েছে। বাঙলার এই প্রচেষ্টা ভগবানের দান এবং এই প্রচেষ্টার ফল-স্বরূপ জন্মেছিলেন বঙ্কিম এবং রবীন্দ্রনাথ।

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে এখনও বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন নি। প্রার্থনা করি, তারা যেন মহত্তর রবীন্দ্রনাথ, বিরাটতম। বঙ্কিম পান; কিন্তু ততদিন যদি আমরা এদের নিয়ে গর্ব না করি। তবে আমাদের নিমক-হারামির অস্ত থাকবে না।

***

অবাঙালিরা যখন বাঙালির প্রতি বিরক্ত হন তখন তাদের মুখে অনেক সময়ই শুনতে পাওয়া যায়, তোমরা বাঙালিরা আর কিছু পারো না পারো একটা জিনিসে তোমরা যে ওস্তাদ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—তোমাদের কেউ যদি সামান্য একটুখানি কিছু করতে পারে, তবে তাই নিয়ে তোমরা এত লাফালাফি মাতামাতি, সোজা ইংরিজিতে তাকে এত ‘বুসট’ করো যে অবাঙালি পর্যন্ত সেই প্রোপাগাণ্ডার ঠ্যালায় শেষটায় মেনে নেয় যে, যাকে নিয়ে কথা হচ্ছে সে লোকটা সত্যি জব্বর কিছু একটা করেছে বটে। এই যেমন তোমাদের রবীন্দ্রনাথ।

বাঙালি মাত্রেই এরকম ধারা কথা শুনলে পঞ্চাশ গোনবার উপদেশটা যে নিতান্ত অর্বািচীনের ফতোয় সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হয়ে অবাঙালিকে বেশ দু কথা শুনিয়ে দেয় এবং আমিও স্বীকার করি যে শোনবার হক তার তখন আলবত আছে।

আমি শোনাই না, কারণ আমি জানি অবাঙালি বেচারী পড়েছে মাত্ৰ গীতাঞ্জলি, গার্ডেনার এবং চিত্রাঙ্গদার অনুবাদ। হয়তো আরও দু-একখানা পড়েছে কিন্তু তবু আমি বিশ্বাস করি যে, ইংরেজি যার মাতৃভাষা নয় তার পক্ষে বুঝে ওঠা কঠিন যে এগুলোর মধ্যে এমন কি কবিত্ব, এমন কি তত্ত্ব আছে, যা নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বকবি খেতাব দিয়ে উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করা যায়! ইয়েট্স সাহেব যখন গীতাঞ্জলিকে প্রশংসা করে সপ্তম স্বর্গে তোলেন তখন তার একটা অর্থ করা যায় :-রবীন্দ্রনাথের ইংরিজিতে হয়তো এমন কোনো অদ্ভুত গীতিরস লুকোনো আছে যার স্বাদ পেয়ে ইংরিজিভাষী ইয়েট্স প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন কিন্তু আমার মত বাঙালি অতটা উচ্চাঙ্গ ইংরিজি জানে না এবং আর পাঁচজন অবাঙালি যদি আমারই মত হয় তাতে আমার রাগ করার কি আছে?

সাধারণ বাঙালি যখন অবাঙালির এই ‘নীচ’ আক্রমণে মার মার করে তেড়ে যায় তখন সে ধরে নিয়েছে যে অবাঙালি রবীন্দ্রনাথের উত্তম উত্তম কাব্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েও নিছক টিটেমি করে বাঙালির নিন্দে করছে। কাজেই ঝগড়াটা শুরু হয়। ভুল-বোঝা নিয়ে। কিন্তু একবার ঝগড়া শুরু হয়ে গেলে কাদামাটি ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে দু-চারটে পাথরও ছোঁড়া হয়, তখন মানুষ জানা অজানাতে অন্যায় কথাও বলে ফেলে। তর্কের ঝোকে তখন অবাঙালি আমাদের অন্যান্য মহাপুরুষও যে কেবলমাত্র বিজ্ঞাপনের জোরেই খ্যাতনামা হয়েছেন সে কথা বলতেও কসুর করেন না।

আমি বাঙালি, কাজেই আমার পক্ষে নিরপেক্ষ হওয়া কঠিন। তাই কি করে বুক ঠুকে বলি বলুন যে, রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, শ্ৰীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ঘোষের বিজ্ঞাপন দেবার প্রয়োজন আমরা কখনো অনুভব করি নি। এঁরা বাঙালির ধর্মজগতের গুরুর আসন গ্রহণ করে বাঙালি জাতটাকে গড়ে তুলেছেন। এ সত্যটা জানি এবং হিন্দি, গুজরাতী, মারাঠী, উর্দু নিয়ে চর্চা করছি বলে এ তথ্যটাও জানি যে ভগবান বোধ হয় বাঙালিকে নিতান্ত নিষ্কৰ্মা জেনেই দয়া করে একমাত্র তাকেই অকৃপণ হস্তে এতগুলি ধর্মগুরু দিয়ে ফেলার পর হাঁশিয়ার হয়ে অন্য প্রদেশগুলোর উপর কঞ্জুসি চালিয়েছেন।

আজকাল অবশ্যি ধর্ম রায়বাহাদুর খেতাব নিয়ে কি বাঙলা, কি বোম্বাই, কি দিল্লি সর্বত্রই পেনশন টানছেন। কিন্তু শ্ৰীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্য বিবেকানন্দ এবং দূর শিষ্য সুভাষচন্দ্র এবং দেবেন্দ্রনাথের শিষ্য রবীন্দ্রনাথ এই বাঙালির জাতীয়তাবোধ কতখানি জাগ্রত করে দিয়ে গেছেন, সে কথা আমরাই এখনো ভালো করে বুঝে উঠতে পারি নি-বিজ্ঞাপন দেবে কে, বুসট্ আপ করবার গরজ কার? হা ধর্ম।

রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশব সেন আমাদের অচলায়তনের অন্ধ প্রাচীরে অনেকগুলো জানলা তৈরি করে দিয়েছেন—তার ভিতর দিয়ে আমরা পশ্চিমের জ্ঞানবিজ্ঞানের সন্ধান পেলুম। শ্ৰীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য ও জনগণের সঙ্গে সে ঐতিহ্যের যোগসূত্র সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে দিয়ে গেলেন। তাই এক দিক দিয়ে আমরা যেমন বাইরের জিনিস নিতে শিখলুম, অন্য দিক দিয়ে ঠিক তেমনি আপন জিনিসকে অবহেলা না করে আপনি সংস্কৃতি সভ্যতা গড়ে তুললুম।

সব চেয়ে স্বপ্রকাশ হয়েছে এই তত্ত্বটি আমাদের সাহিত্যে। মাইকেল খ্রিস্টান, নজরুল মুসলমান এবং প্রমথ চৌধুরীকে ফরাসি বললে কিছুমাত্র ভুল বলা হয় না। অথচ তিনজনই বাঙালি এবং তাঁরা যে সাহিত্য গড়ে তুলেছেন সেটি বাংলা সাহিত্য। কিন্তু এঁরাই শুধু নন, আর যে পাঁচজন বাঙালি সাহিত্য গড়ে তুলেছেন তাদের সকলেই জানা-অজানাতে আমাদের ধর্মগুরুদের উপদেশ সাহিত্যক্ষেত্রে মেনে নিয়েছেন। শরৎচন্দ্রের দরদী ঘরোয়া সাহিত্যের পশ্চাতে রয়েছে শ্ৰীরামকৃষ্ণের সরলতা, রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার পিছনে রয়েছে রামমোহনের বিদগ্ধ মনোবৃত্তি।

বহু আকস্মিক ঘটনা, বহু যোগাযোগের ফলে বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠেছে। ইংরেজি তথা ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান, সাহিত্যকলার চর্চা প্রধানত হয়েছিল কলকাতা এবং মাদ্রাজে। কিন্তু তামিল-ভাষাভাষীদের মধ্যে যাঁরা এসব দিকে আকৃষ্ট হলেন তারা মাতৃভাষার সেবা করলেন না। ফলে তারা বাঙালির চেয়ে ভালো ইংরিজি শিখলেন বটে-যদিও সে ইংরিজি সাহিত্যে স্থান পাবার উপযুক্ত হল না-কিন্তু তামিল ভাষা সমৃদ্ধ হতে পারল না। মহারাষ্ট্র এবং গুজরাটের লোকমান্য টিলক (কথাটা তিলক নয়) এবং স্বামী দয়ানন্দ জন্মালেন বটে। কিন্তু সে সব প্রদেশে ইউরোপীয় সাহিত্য প্রচেষ্টার যথেষ্ট প্রসারণ হল না বলে মারাঠী, গুজরাতী সাহিত্য আজও বাঙলার অনেক পিছনে।

অবজ্ঞাপ্রসূত প্রাদেশিক বিদ্বেষ তাহলে ঘুচিবে কবে? যেদিন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অন্য প্রদেশের ভাষা শেখাবার ব্যাপক ব্যবস্থা হবে সেদিন থেকে। ইংরেজ এ ব্যবস্থা করবার কোনো প্রয়োজন বোধ করে নি।–তার কারণটাও অনায়াসে বোঝা যায়-কিন্তু আমাদের বেশ ভালো করে মেনে নেওয়া উচিত, সর্বপ্রদেশের সর্বপ্ৰচেষ্টার সঙ্গে যদি আমাদের বহু ছাত্রছাত্রী বহু প্ৰাদেশিক ভাষার মাধ্যমে সংযুক্ত না হয়, তবে অবজ্ঞাপ্রসূত এ সব বিদ্বেষ কস্মিনকালেও যাবে না, এবং কেবলমাত্র রাষ্ট্রভাষা শিখলেই সব সমস্যার সমাধান হবে না।

প্রত্যেক ছাত্রই যে বারোটা প্ৰাদেশিক ভাষা শিখবে এ প্রস্তাব কেউ করবে না, মানবেও না। ব্যবস্থাটা হবে এই যে বহু ছাত্র মারাঠী, বহু ছাত্র গুজরাতী, অন্যেরা তালিম অথবা কানাড়া অথবা অন্য কোনো প্ৰাদেশিক ভাষা শিখবে, তারা ঐসব ভাষা থেকে উত্তম উত্তম পুস্তক বাঙলায় অনুবাদ করবে, ঠিক সেইরকম বাঙলা বইও নানা ভাষায় অনুদিত হবে। ফলে এক প্রদেশ অন্য প্রদেশের সাহিত্য চিনতে শিখবে এবং তারপরেও যদি বিদ্বেষ থেকে যায়। তবে তার জন্য অন্তত আমাদের শিক্ষা-প্ৰদ্ধতিকে দোষ দেওয়া যাবে না।

গাইড

দিল্লিতে একটি সরকারি টুরিস্ট বুরো বসেছে। তার প্রধান কর্ম টুরিস্টদের সদুপদেশ দেওয়া, এটা সেটা করে দেওয়া এবং বিচক্ষণ গাইডের তদারকিতে শহরের যাবতীয় দ্রষ্টব্য বস্তু দেখানে।

এই সম্পর্কে এক ভদ্রলোক খবরের কাগজে চিঠি লিখতে গিয়ে জানিয়েছেন, দিল্লিতে বিচক্ষণ গাইডের বিলক্ষণ অভাব। আমি পত্ৰলেখকের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।