- বইয়ের নামঃ সাহিত্য

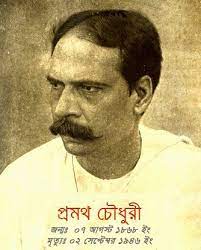

- লেখকের নামঃ প্রমথ চৌধুরী

- বিভাগসমূহঃ প্রবন্ধ

অভিভাষণ

উত্তরবঙ্গ সাহিত্যসম্মিলনে পঠিত আজ বাইশ বৎসর পূর্বে এই রাজশাহি শহরে আমি সর্বজনসমক্ষে সসংকোচে দুটি-চারিটি কথা বলি। আমার জীবনে সেই সর্বপ্রথম বক্তৃতা। কোনো দূরভবিষ্যতে আমি যে এই সভার মুখপাত্রস্বরূপে আবার আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইব, সেদিন এ কথা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

আজিকার ব্যাপারে যাঁহারা কর্মকর্তা সেদিনও তাহারাই কর্মকর্তা ছিলেন। মহারাজ নাটোর এবং শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের উদ্যোগেই সে সভা আহূত হয়। এবং তাঁহাদের অনুরোধেই আমি সে সভার প্রধান বক্তা শ্ৰীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পদানুসরণ করি। এ সভারও পতির আসন রবীন্দ্রনাথের জন্যই রচিত হইয়াছিল; তাঁহার অনুপস্থিতিতে পূর্বোক্ত বন্ধুদ্বয়ের অনুরোধে এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায়মত আমি তাঁহার ত্যক্ত এই রিক্ত আসন গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছি। যাঁহারা আমাকে প্রথমে আসরে নামান, তাঁহারাই আজ আমাকে এ অসিরের প্রধান নায়ক সাজাইয়া খাড়া করিয়াছেন। এ পদ অধিকার করিবার আমার কোনোরূপ যোগ্যতা আছে কি না, সে বিচার তাঁহারও করেন নাই, আমাকেও করিতে দেন নাই।

এ আসন গ্রহণ করিবার অধিকার যে আমার নাই, তাহা আমার নিকট অবিদিত নয়। আমি অবসরমত সাহিত্যচর্চা করি, কিন্তু সে গৃহকোণে এবং নির্জনে। বক্তা ও লেখক একজাতীয় জীব নন; ইহাদের পরস্পরের প্রকৃতিও ভিন্ন, রীতিও ভিন্ন। বক্তা চাহেন, তিনি শ্রোতার মন জবরদখল করেন; অপর পক্ষে লেখক পাঠকের মনের ভিতর অলক্ষিতে এবং ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতে চাহেন। বক্তা শ্রোতার মনকে বিশ্রাম দেন না; লেখক পাঠকের অবসরের সাথী। অক্ষরের নীরব ভাষায় একটি অদৃশ্য শ্রোতার কানে কানে আমরা নানা ছলে নানা কথা বলিতে পারি; কিন্তু জনসমাজে আমাদের সহজেই বাকরোধ হয়। যে বাণী সবুজ পত্রের আবডালে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে তাহা সূর্যের নগ্ন কিরণের স্পর্শে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে। অথচ গুণীসমাজে সুপরিচিত হইবার লোভও আমাদের পুরা মাত্রায় আছে। সাহিত্যের রঙ্গভূমিতে দর্শকের নয়ন-মন। আকর্ষণ করিবার জন্য আমরা নিত্য লালায়িত, অথচ লেখকের ভাগ্যে পাঠকের সাক্ষাৎকারলাভ কচিৎ ঘটে। প্রশংসার পুষ্পবৃষ্টি এবং নিন্দার শিলাবৃষ্টি উভয়ই আমাদের শিরোধার্য, একমাত্র উপেক্ষাই আমাদের নিকট চির অসহ্য। সুতরাং সাহিত্যসমাজে যথাযোগ্য আসন লাভ করাতেই আমরা কৃতার্থতা লাভ করি। দণ্ডী বলিয়াছেন যে–

কৃশে কবিত্বেহপি জনাঃ কৃতশ্রমা

বিদগ্ধগোষ্ঠীষু বিহর্তুমীশতে।

আমাদের ন্যায় প্রতিভাবঞ্চিত লেখকদিগের সকল শ্রম বিদগ্ধগোষ্ঠীতে স্থানলাভ করাতেই সার্থক হয়।

অতএব অন্য কারণভাবেও অন্ততঃ দু দিনের জন্যও উত্তরবঙ্গের বিদগ্ধগোষ্ঠীর গোষ্ঠীপতি হইবার লোভ সম্ভবতঃ আমি সংবরণ করিতে পারিতাম না।

২.

কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমার বিশেষ করিয়া একটি নিজস্ব কারণ আছে, যাহার দরুন আমি স্বেচ্ছায় এবং স্বচ্ছন্দচিত্তে এ আসন গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছি। এ স্থলে কোনোরূপ বিনয়ের অভিনয় করা আমার অভিপ্রায় নয়। অযোগ্য ব্যক্তিকে উচ্চপদস্থ করা যে তাহাকে অপদস্থ করিবার অতি সহজ উপায়, এ জ্ঞান আমার আছে। এ সত্ত্বেও আমি যে আপনাদের সম্মুখে সশরীরে উপস্থিত হইতে সাহসী হইয়াছি তাঁহার কারণ উত্তরবঙ্গের আহ্বান আমি উপেক্ষা করিতে পারি না। আমার দেশ বলিতে আমি প্রথমতঃ এই প্রদেশই বুঝি। বারেন্দ্র সমাজের সহিত আমার নাড়ির যোগ আছে, বরেন্দ্রভূমির প্রতি আমার রক্তের টান আছে। উত্তরবঙ্গের প্রতি আমার অনুরাগকে এক হিসাবে মৌলিক বলিলেও অত্যক্তি হয় না; কেননা এই দেশের মাটিতেই এ দেহ গঠিত। আমার বিশ্বাস, বাস্তুভিটার প্রতি মানুষমাত্রেরই যে স্বাভাবিক টান আছে, সেই আদিম মনোভাবের অটল ভিত্তির উপরেই সভ্য মানবের স্বদেশবাৎসল্য প্রতিষ্ঠিত। অতীত-অনাগতের এই মিলনক্ষেত্রেই আমরা আমাদের আত্মার সহিত আমাদের পূর্বপুরুষদিগের আত্মার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পরিচয় পাই। এই বাস্তুপ্রীতিই ক্রমে প্রসারলাভ করিয়া স্বদেশপ্রীতিতে পরিণত হয়। সুতরাং যে দেশের যে ভূভাগ আমাদের পূর্বপুরুষদিগের স্মৃতির সহিত একান্ত জড়িত, সে প্রদেশের প্রতি অন্তরের টান থাকা মানুষের পক্ষে নিতান্ত স্বাভাবিক। আমার পারিবারিক পূর্বকাহিনী এই বরেন্দ্রমণ্ডলের চতুঃসীমার মধ্যেই আবদ্ধ। সে সীমা লঙ্ঘন করিয়া আমার জাতীয় পূর্বজন্মের স্মৃতি, আর্যাবর্ত দূরে থাক্, কান্যকুজেও গিয়া পৌঁছায় না। সুতরাং বরেন্দ্রভূমির প্রতি আমার যে প্রগাঢ় অনুরাগ আছে সে কথা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে প্রস্তুত। এবং সেই মজ্জাগত প্রীতিবশতঃই উত্তরবঙ্গ-সাহিত্যপরিষৎ যে গুরুভার আমার মস্তকে ন্যস্ত করিয়াছেন, আমি তাহা বিনা আপত্তিতে নতশিরে গ্রহণ করিয়াছি।

৩.

এই প্রসঙ্গে আমি এইরূপ প্রাদেশিক সাহিত্যসভার সার্থকতা সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি। কাহারও কাহারও মতে এইরূপ পৃথক পৃথক্ পরিষদের প্রতিষ্ঠায় সাহিত্যসমাজেও প্রাদেশিকতার সৃষ্টি করা হয়। এ অভিযোগের অর্থ আমি অদ্যাবধি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। আমার বিশ্বাস, বাংলাদেশে এই জাতীয় সভাসমিতির সংখ্যা যত বৃদ্ধিলাভ করিবে দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল। এবং আমার মতে এইসকল প্রাদেশিক সাহিত্যসমিতির পক্ষে নিজ নিজ স্বাতন্ত্র রক্ষা করাই শ্রেয়। আমি শিক্ষা এবং সাহিত্য সম্বন্ধে ডিসেন্ট্রালাইজেশনের পক্ষপাতী। কোনো-একটি আঢ্যপরিষদের শাসনাধীন থাকিলে প্রাদেশিক পরিষৎগুলি সম্যক্ স্মৃতি লাভ করিতে পারিবে না। আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের প্রধান ত্রুটি তাঁহার বৈচিত্র্যের অভাব। বঙ্গদেশের সহিত বঙ্গসাহিত্যের সাক্ষাৎপরিচয় ঘটিলে এ অভাব দূর হইতে পারে। বঙ্গসাহিত্যে আমি দক্ষিণবঙ্গের প্রাধান্য অস্বীকার করি না। আমার বিশ্বাস, এ ভাষার গুণে দক্ষিণবঙ্গ চিরকাল সে প্রাধান্য রক্ষা করিবে; সুতরাং উত্তরবঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গের সাহিত্যপরিষদের প্রতি কোনোরূপ কটাক্ষপাত করা কলিকাতার পক্ষে সংগতও নহে, শোভনও নহে। বস্তুতঃ সমগ্র বঙ্গসাহিত্যের উপর নবনাগরিক-সাহিত্যের প্রভাব এত বেশি যে, আমাদের প্রাদেশিক সাহিত্যে প্রাদেশিকতার নামগন্ধও থাকে না। এমনকি, কোনো হতভাগ্য লেখকের রচনা যদি নাগরিক মতে নাগরিকতা দোষে দুষ্ট বলিয়া গণ্য হয়, তাহা হইলে সকল প্রদেশেই সে রচনা প্রাদেশিক বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়।

৪.

উত্তরবঙ্গের বিরুদ্ধে আর-একটি অভিযোগ এই যে, বরেন্দ্র-অনুসন্ধানসমিতি কর্তৃক আবিষ্কৃত বরেন্দ্রমণ্ডলের পূর্বগৌরবের নিদর্শনসকলের বলে উত্তরবঙ্গের মনে ঈষং অহংজ্ঞান জন্মলাভ করিয়াছে। এ কথা সত্য কি না তাহা আমি জানি না। যদিই বা উত্তরবঙ্গ তাঁহার অতীত-গৌরবে গৌরবান্বিত মনে করে তাহাতেই বা ক্ষতি কি। সমগ্র বঙ্গের আত্মসম্মান রক্ষা করিতে হইলে প্রদেশমাত্রেরই অহংকার সুপ্রতিষ্ঠিত করা কর্তব্য।

কেহ কেহ বলেন যে, কোনোরূপ প্রদেশবাৎসল্যের প্রশ্রয় দেওয়া কর্তব্য নহে, কেননা ঐরূপ সংকীর্ণ মনোভাব উদার স্বদেশবাৎসল্যের প্রতিবন্ধক। আমি পুর্বে যাহা বলিয়াছি তাহা হইতেই আপনারা অনুমান করিতে পারেন যে, ইহারা যে মনোভাবকে সংকীর্ণ বলেন আমি তাহাকেই প্রকৃত উদার মনোভাবের ভিত্তিস্বরূপ জ্ঞান করি। যে স্থলে কোনো অংশের প্রতি প্রীতি নাই, সে স্থলে সমগ্রের প্রতি ভক্তির মূল কোথায় তাহা আমি খুঁজিয়া পাই না।

অনেক সময়ে দেখা যায় যে, যে-মনোভাবকে অতি উদার বলা হয় তাঁহার কোনরূপ ভিত্তি নাই। বাংলাদেশের সহিত, বাংলার ইতিহাসের সহিত, বঙ্গসাহিত্যের সহিত কিছুমাত্র পরিচয় নাই অথচ বঙ্গমাতার নামে মুগ্ধ, এইরূপ লোক আমাদের শিক্ষিত সমাজে বিরল নহে। রাজনীতির ক্ষেত্রে ইহাদের প্রতাপ দুর্দান্ত এবং প্রতিপত্তি অসীম। এইরূপ উদার মনোভাবের অবলম্বন কোনো বস্তুবিশেষ নয়, কিন্তু একটি নাম মাত্র। এইরূপ স্বদেশ প্রীতির মূল হৃদয়ে নয়, মস্তিষ্কে। এইরূপ স্বদেশি মনোভাব বিদেশি পুস্তক হইতে সংগৃহীত। এইরূপ পুঁথিজাত এবং পুঁথিগত পেটিয়টিজমের সাহায্যে রাষ্ট্রগঠন করা যায় কি যায় না তাহা আমার অবিদিত, কিন্তু সাহিত্য যে সৃষ্টি করা যায় না সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। নামের মাহাত্ম আমি অস্বীকার করি না। সদলবলে উচ্চৈঃস্বরে নামকীর্তন করিতে করিতে মানুষে দশাপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু ঐরূপ ক্ষণিক উত্তেজনার প্রসাদে পৃথিবীর কোনো কার্য সুসিদ্ধ হয় না। সিদ্ধি সাধনার অপেক্ষা রাখে এবং সাধনা স্থিরবুদ্ধির অপেক্ষা রাখে। সুতরাং তথাকথিত সংকীর্ণ প্রদেশবাৎসল্য যদি এই জাতীয় উদার মনোভাবের বিরোধী হয়, তাহা হইলে এইরূপ সংকীর্ণ মনোভাবের চর্চা করা আমি একান্ত শ্রেয় মনে করি। কিন্তু আসলে এসকল অভিযোগের মূলে কোনো সত্য নাই। কেননা একমাত্র সাহিত্যই এ পৃথিবীতে মানবমনের সকল প্রকার সংকীর্ণতার জাতশত্রু। জ্ঞানের প্রদীপ যেখানেই জ্বালোনা কেন, তাঁহার আলোক চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িবে; ভাবের ফুল যেখানেই ফুটুক-না কেন, তাঁহার গন্ধ দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে। মনোজগতে বাতি জ্বালানো এবং ফুল ফোঁটানোই সাহিত্যের একমাত্র ধর্ম এবং একমাত্র কর্ম। কোনো জাতির মনের ঐক্যসাধনের প্রধান উপায় সাহিত্য; কেননা ভাষার ঐক্যই জাতীয় ঐক্যের মূল। ভারতবর্ষ একটি ভৌগোলিক সংজ্ঞা মাত্র হইতে পারে, কিন্তু বাঙালি যে একটি বিশিষ্ট জাতি তাঁহার কারণ, এক-ভাষার বন্ধনে এ দেশের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম, ব্রাহ্মণ শূদ্র হিন্দু মুসলমান সকলেই আবদ্ধ। সকল প্রকার স্বার্থের বন্ধনের অপেক্ষা ভাষার বন্ধন দৃঢ়। এ বন্ধন ছিন্ন করিবার শক্তি কাহারও নাই, কেননা ভাষা অশরীরী। শব্দ বহির্জগতে ক্ষণস্থায়ী কিন্তু মনোজগতে চিরস্থায়ী। এই চিরস্থায়ী ভিত্তির উপরই আমরা সরস্বতীর মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করি।

৫.

যে সভার বিষয় পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি সেই সভাতে এই রাজশাহি শহরে রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাব করেন যে, আমাদের স্কুল-কলেজে বঙ্গভাষার সম্যক্ চর্চা হওয়া একান্ত কর্তব্য এবং আমি সে প্রস্তাবের সমর্থন করি। বঙ্গসন্তানের শিক্ষা যতদূর সম্ভব বঙ্গভাষাতেই হওয়া সংগত, এরূপ প্রস্তাব সে যুগের শিক্ষিত লোকদের মনঃপূত হয় নাই। এ প্রস্তাব শুনিয়া অনেকে হাস্য সংবরণ করিতে পারেন নাই, অনেকে আবার অসম্ভবরূপ বিরক্তও হইয়াছিলেন। এ প্রস্তাবের প্রতি যে সেকালে কতদূর অবজ্ঞা দেখানো হইয়াছিল তাঁহার প্রমাণ, প্রকাশ্যে। কেহ এ কথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাও আবশ্যক মনে করেন নাই। কবির কবিত্ব এবং বিদূষকের ভাড়ামি সুবুদ্ধি চিরকালই হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। আজ মাতৃভাষার চর্চা করিতে বলিলে কাহারও ধৈর্যচ্যুতি হয় না, কেননা ইতিমধ্যে সে ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কোণে একটুখানি স্থান লাভ করিয়াছে। এমন কি, শ্ৰীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পাষাণমূর্তির পাদপীঠে এই শিলালিপি উৎকীর্ণ করা হইয়াছে তাঁহার যত্নে এবং তাঁহার চেষ্টায়–The mother’s tongue has been put in the step-mother’s hall, অর্থাৎ বিমাতার আলয়ে মাতার রসনা স্থাপিত হইয়াছে। দেশসুদ্ধ লোক ইহা গৌরবের কথা মনে করিতেছেন। কিন্তু বিমাতার মন্দিরে মাতৃভাষা যে অদ্যাপি যথাযোগ্য স্থান লাভ করেন নাই, ঐ বিমাতৃভাষায় উৎকীর্ণ শিলালিপিই তাঁহার পরিচয়। এবং উক্ত লিপি ইহাও প্রমাণ করিতেছে যে, ভাষাসম্বন্ধেও আত্মবশ হওয়াই সুখের এবং পরবশ হওয়াই দুঃখের কারণ। সত্য কথা এই যে, মাতৃভাষার সাহায্যেই আমরা যথার্থ ভাষাজ্ঞান লাভ করি এবং সে জ্ঞানের অভাবে আমরা পরভাষাও যথার্থরূপে আয়ত্ত করিতে পারি না। যেদিন আমাদের সকল বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা প্রাধান্য লাভ করিবে এবং ইংরাজি ভাষা দ্বিতীয় আসন গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে সেইদিন বঙ্গসন্তান যথার্থ শিক্ষালাভের অধিকারী হইবে।

এক দিন যেমন বাংলা পড়িতে বলিলে অনেকে মনে প্রমাদ গনিতেন, আজ তেমনি বাংলা লিখিতে বলিলে অনেকে মনে প্রমাদ গনেন। সেকালে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল এই যে, আমরা নবশিক্ষার আভিজাত্য নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছি; একালে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, আমরা নবসাহিত্যের আভিজাত্য নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছি। আমাদের জাতীয় ভাষা যে এত হেয় যে, তাঁহার স্পর্শে আমাদের শিক্ষাদীক্ষা সব মলিন হইয়া যায়, এ কথা বলায় বাঙালি অবশ্য তাঁহার আভিজাত্যের পরিচয় দেন না, পরিচয় দেন শুধু তাঁহার বিজাতীয় নবশিক্ষার। যে কারণেই। হউক, অনেকে যে মাতৃভাষার পক্ষপাতী নহেন তাঁহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমি এই উপলক্ষেই পাইয়াছি। যেদিন আমি এই সভার সভাপতি নির্বাচিত হই সেদিন আমার কোনো শুভার্থী বন্ধু আমাকে সতর্ক করিয়া দেন যে, এ সভাস্থলে ‘বীরবলী ঢং চলবে না। যে-কোনো সভাতেই হউক-না কেন, বিদূষকের আসন যে সভাপতির আসনের বহু নিয়ে সে জ্ঞান যে আমার আছে তাহা অবশ্য আমার বন্ধুর অবিদিত ছিল না। অপর পক্ষে আমার উপর তাঁহার এ ভরসাটুকুও ছিল যে, এই সুযোগে আমি এই উচ্চ আসন হইতে সভার গাত্রে বীরবলিক অ্যাসিড নিক্ষেপ করিব না। আসলে তিনি এ ক্ষেত্রে আমাকে বীরবলের ভাষা ত্যাগ করিতেই পরামর্শ দিয়াছিলেন, কেননা সে ভাষা আটপহুরে, পোশাকি নয়। সভ্যসমাজে উপস্থিত হইতে হইলে সমাজসম্মত ভদ্রবেশ ধারণ করাই সংগত, ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সে বেশ যতই অনভ্যস্ত হউক-না কেন। আমি তাঁহার পরামর্শ অনুসারে ‘পররুচি পরনা’–এই বাক্য শিরোধার্য করিয়া এ যাত্রা সাধুভাষাই অঙ্গীকার করিয়াছি। কেননা সাধুভাষা যে ধোপদুরস্ত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। ইহাতে একটুওরং নাই এবং অনেকখানি মাড় আছে, ফলে ইহা স্বতঃই ফুলিয়াও উঠে এবং খড়খড়ও করে। আশা করি, এ সন্দেহ কেহ করিবেন না যে, এই বেশপরিবর্তনের সঙ্গেসঙ্গে আমার মতেরও পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সময়োচিত বেশ ধারণ করা আমাদের সমাজের সনাতন প্রথা। আমরা কৈশোরের প্রারম্ভে অন্ততঃ তিন দিনের জন্যও কর্ণে সুবর্ণকুণ্ডল এবং দেহে গৈরিক বসন ধারণ করিয়া মুণ্ডিতমস্তকে ঝুলি-স্কন্ধে দণ্ডহস্তে নগ্নপদে ভিক্ষা মাগি। এই আমাদের প্রথম সংস্কার। তাঁহার পর যৌবনের প্রারম্ভে অন্ততঃ এক দিনের জন্যও অমর। রাজবেশ ধারণ করিয়া তক্ত-রাঙায় চড়িয়া ঢাকঢোল বাজাইয়া পাত্রমিত্ৰসমভিব্যাহারে কনে নামক একটি অবলা প্রাণীর গৃহাভিমুখে রণযাত্রা করি। ইহাই আমাদের দ্বিতীয় সংস্কার। আমরা যখন রাজাও সাজিতে জানি, ব্রহ্মচারীও সাজিতে জানি, তখন সভ্য সাজা তত আমাদের পক্ষে অতি সহজ। জীবনে সভ্যতার সাজ খোলাই কঠিন, পরা সহজ।

৬.

ভাষা সাহিত্যের মূল উপাদান, সুতরাং সাহিত্যপরিষদে ভাষা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। লেখকের ভাষার সৌন্দর্যের দ্বারাই। পাঠকের মনোরঞ্জন করেন এবং ভাষার শক্তির দ্বারাই পাঠকের মন হরণ করেন। কাজেই কোনো লেখক আর সাধ করিয়া শ্রীহীন এবং শক্তিহীন ভাষা ব্যবহার করেন না। আমরা যে লেখায় মৌখিক ভাষার পক্ষপাতী তাঁহার কারণ, আমাদের বিশ্বাস, আমাদের মাতৃভাষা রূপে-যৌবনে তথাকথিত সাধুভাষা অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য কথা আমি নানা সময়ে নানা স্থানে নানা ভাবে প্রকাশ করিয়াছি। আত্মমত সমর্থনের জন্য কখনো বা যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি, বিরুদ্ধমত খণ্ডনের জন্য কখনো বা তাঁহার উপর বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিয়াছি। এ স্থলে সেসকল কথার পুনরুল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। কেননা, পুনরুক্তি ওকালতিতে যে পরিমাণে সার্থক, সাহিত্যে সেই পরিমাণে নিরর্থক।

আপাততঃ আমি যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে এই সাধুভাষার জন্মবৃত্তান্তের পরিচয় দিতেছি, তাহা হইতেই আপনারা অনুমান করিতে পারিবেন যে ইহার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিবার চেষ্টা কেবলমাত্র উজ্জ্বলতা কি আর-কিছু।

বাংলার প্রাচীন সাহিত্য আছে কিন্তু সে সাহিত্য পদ্যে রচিত, গদ্যে নয়। আজ প্রায় এক শত বৎসর পূর্বে আমাদের গদ্যসাহিত্য জন্মলাভ করে, এবং সাধুতা এই সাহিত্যেরই ধর্ম। শতবর্ষ পরমায়ু, বিধির এই নিয়মানুসারে, এ সাহিত্যের এখন পরিণত দেহ ত্যাগ করিয়া নবকলেবর ধারণ করা উচিত।

সে যাহা হউক, এ সাহিত্য জাতীয় মন হইতে গড়িয়া উঠে নাই। ইংরেজ রাজপুরুষদের ফরমায়েশে ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকর্তৃক নিতান্ত অযত্নে ইহা গঠিত হইয়াছিল। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার কালের হিসাব এবং ক্ষমতার হিসাব, দুই হিসাবেই এই শ্রেণীর লেখকদিগের অগ্রগণ্য। তাঁহার রচিত প্রবোধ চন্দ্রিকা ১৮৩৩ খৃস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রবোধ চন্দ্রিকায়াং প্রথম স্তবকে মুখবন্ধে ভাষাপ্রশংসা নাম প্রথম কুসুমং’-এর শেষাংশে লিখিত আছে যে–

গৌড়ীয় ভাষাতে অভিনব যুবক সাহেবজাতের শিক্ষার্থে কোন পণ্ডিত অবোধ চন্দ্রিকা নামে গ্রন্থ রচিতেছেন।

বঙ্গভাষা সম্বন্ধে বিদ্যালংকারমহাশয়ের ধারণা কিরূপ ছিল তাঁহার পরিচয় তিনি নিজেই দিয়াছেন।

অস্মদাদির ভাষার যুগপৎ বৈখরীরূপতামাত্র প্রতীতি সে উচ্চারণ ক্রিয়ার অতিশীঘ্রতাপ্রযুক্ত উপৰ্য্যধোভাবাবস্থিত কোমলতর বহুল কমলদল সূচীবেধন ক্রিয়ার মত। এতদ্রুপে প্ৰবৰ্তমান সকল ভাষাহইতে সংস্কৃত ভাষা উত্তমা বহু বর্ণময়ত্ব প্রযুক্ত এক দ্ব্যক্ষর পশুপক্ষিভাষাহইতে বহুতরাক্ষর মনুষ্য ভাষার মত ইত্যনুমানে সংস্কৃত ভাষা সর্বোত্তমা এই নিশ্চয়।

উক্ত ভাষা যে অম্মদাদির ভাষা নহে, তাহা বলা বাহুল্য। এবং এই ভাষায় অভিনব যুবক সাহেবজাতেরা যে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন তাহাতে কোনোই দুঃখ নাই; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, অভিনব যুবক বঙ্গজাতেরাও যুগে যুগে এইরূপ ভাষা উত্তম। ভাষা হিসাবে শিক্ষা করিয়াছেন। কেননা এই রচনাই সাধুভাষার প্রথম সংস্করণ, এবং বিলাতি ছাপাখানার ছাপমারা এই ভাষাই কালক্রমে অল্পবিস্তর রূপান্তরিত হইয়া আমাদের সাহিত্যে প্রচলিত হইয়াছে। ইহার জন্য মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার প্রমুখ পণ্ডিতমণ্ডলীকে আমি দোষী করি না। তাঁহাদের বঙ্গভাষায় গ্রন্থ রচনা করিবার কোনোরূপ অভিপ্রায় ছিল না; কেননা দেশি ভাষায় যে কোনোরূপ শাস্ত্র রচিত হইতে পারে, ইহা তাঁহাদের ধারণার বহিভূত ছিল।

ফলতঃ, এসকল বিদ্যালংকারমহাশয়ের নিজের রচনা নহে। দণ্ডীর কাব্যাদর্শ প্রভৃতি গ্রন্থের সংস্কৃত পদ্যকে ছন্দোমুক্ত এবং বিভক্তিচ্যুত করিয়া বিদ্যালংকারমহাশয় এই কিম্ভুতকিমাকার গদ্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এইরূপ রচনায় কোনোরূপ যত্ন কোনরূপ পরিশ্রমের লেশমাত্রও নিদর্শন নাই। বিদ্যালংকারমহাশয় নিজে কখনোই এরূপ রচনাকে গদ্যের আদর্শ মনে করেন নাই। সংস্কৃত পদ্যের ছন্দঃপাত করিলে তাহা যে বাংলা গদ্যে পরিণত হয়, এরূপ ধারণা যে তাঁহার মনে ছিল, এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন। কেননা তিনি এক দিকে যেমন সাধুভাষার আদি লেখক, অপর দিকেও তিনি তেমনি চলতি ভাষারও আদর্শ লেখক। নিম্নে তাঁহার চলতি ভাষার নমুনা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

মোরা চাস্ করিব ফসল পাবে। রাজার রাজস্ব দিয়া যা থাকে তাহাতেই বছরশুদ্ধ অন্ন করিয়া খাবে। ছেলেপিলাগুণি পুষিব। যে বছর শুকা হাজাতে কিছু খন্দ না হয় সে বছর বড় দুঃখে দিন কাটি কেবল উড়িধানের মুড়ী ও মটর মসূর শাক পাত শামুক গুগুলি সিজাইয়া খাইয়া বাঁচি খড়কুটা কাটা শুকনা পাতা কী তুষ ও বিলঘুঁটিয়া কুড়াইয়া জ্বালালি করি। কাপাস তুলি তুলা করি ফুড়ী পিঁজী পাঁইজ করি চরকাতে সূতা কাটি কাপড় বুনাইয়া পরি। আপনি মাটে ঘাটে বেড়াইয়া ফলফুলারিটা যা পাই তাহা হাটে বাজারে মাতায় মোট করিয়া লইয়া গিয়া বেঁচিয়া পোণেক দশ গণ্ডা যা পাই। ও মিন্সা পাড়াপড়সিদের ঘরে মুনিস খাঁটিয়া দুই চারি পোণ যাহা পায় তাহাতে তাঁতির বাণী দি ও তেল লুণ করি কাটনা কাটি ভাড়া ভানি ধান কুড়াই ও সিজাই শুকাই ভানি খুদ কুঁড়া ফেণ আমানি খাই। শাক ভাত পেট ভরিয়া যেদিন খাই সে দিন তো জন্মতিথি।…শীতের দিনে কাঁথা খানী ছালিয়া গুলিকের গায় দি আপনার। দুই প্রাণী বিচালি বিছাইয়া পোয়লের বিঁড়ায় মাতা দিয়া মেলের মাদুর গায় দিয়া শুই। বাসন গহনা কখন চক্ষেও দেখিতে পাই না যদি কখন পাথরায় খাইতে পাই ও রাঙ্গা তালের পাতা কাণে পরিতে ও পুতির মালা গলায় পরিতে ও রাঙ্গা সীসা পিতলের বালা তাড় মল খাড়, গায় পরিতে পাই তবেতো রাজরাণী হই। এ দুঃখেও দুরন্ত রাজা হাজা শুকা হইলেও আপন রাজস্বের কড়া গণ্ডা ক্রান্তি বট ধূল ছাড়ে না এক আদ দিন আগে পাছে সহে না। যদ্যপিস্যাৎ কখন হয় তবে তার সুদ দাম বুঝিয়া লয় কড়া কপর্দকও ছাড়ে না। যদি দিবার যোত্র না হয় তবে সানা মোড়ল পাটোয়ারি ইজারদার তালুকদার জমীদারের পাইক পেয়াদা পাঠাইয়া হাল যোয়াল ফাল হালিয়া বলদ দামড়া গরু বাছুর বক্না কাঁথা পাতরা চুপড়ী কুলা ধূচনীপৰ্যন্ত বেচিয়া গোবাড়িয়া করিয়া পিটিয়া সৰ্বস্ব লয়। মহাজনের দশগুণ সুদ দিয়াও মূল আদায় করিতে পারি না কতো বা সাধ্য সাধনা করি হাতে ধরি পায় পড়ি হাত জুড়ি দাঁতে কুটা করি। হে ঈশ্বর দুঃখির উপরেই দুঃখ ওরে পোড়া বিধাতা আমারদের কপালে এত দুঃখ লেখিস তোর কি ভাতের পাতে আমরাই ছাই দিয়াছি।

এ ভাষা অস্মদীয় ভাষা হউক আর না হউক, ইহা যে খাঁটি বাংলা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ ভাষা সজীব সতেজ সরল স্বচ্ছন্দ ও সরস। ইহার গতি মুক্ত, ইহার শরীরে লেশমাত্র জড়তা নাই। এবং এ ভাষা যে সাহিত্যরচনার উপযোগী, উপরোক্ত নমুনাই তাঁহার প্রমাণ। এই ভাষার গুণেই বিদ্যালংকারমহাশয়ের রচিত পল্লিচিত্র পাঠকের চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে। এ বর্ণনাটি সাধু ভাষায় অনুবাদ কর, ছবিটি অস্পষ্ট হইয়া যাইবে। অপর পক্ষে বিদ্যালংকারমহাশয়ের ভাষা সম্বন্ধে পূর্বোধৃত উক্তিটি ভাষায় অনুবাদ কর, তাঁহার বক্তব্য কথা সুস্পষ্ট হইয়া আসিবে। আমার বিশ্বাস, আমাদের পূর্ববর্তী লেখকেরা যদি বিদ্যালংকারমহাশয়ের রচনার এই বঙ্গীয় রীতি অবলম্বন করিতেন তাহা হইলে কালক্রমে এই ভাষা সুসংস্কৃত এবং পুষ্ট হইয়া আমাদের সাহিত্যের শ্রী বৃদ্ধি করিত। কিন্তু তাহারা বিদ্যালংকারমহাশয়ের গৌড়ীয় রীতিকেই গ্রাহ করিয়া তাহাকে সহজবোধ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পণ্ডিতগণের ত্যক্ত দায় আমরা উত্তরাধিকারী-স্বত্বে লাভ করিয়া অদ্যাপি তাহাই ভোগদখল করিয়া আসিতেছি। প্রবোধ চন্দ্রিকার তৃতীয় স্তবকের কুসুমগুলি মেঠো হইলেও স্বদেশি ফুল। আর প্রথম স্তবকের কুসুমগুলি শুধু কাগজের নয়, তুলোট কাগজের ফুল। অবাদ করিতে জানিলে কাঠগোলাপ বসরাই গোলাপে পরিণত হয়। কিন্তু কালের কবলে ছিন্নভিন্ন বিবর্ণ হওয়া ব্যতীত কাগজের ফুলের গত্যন্তর নাই।

৬.

কাহারও কাহারও বিশ্বাস যে, এই দুই ভাষার মিলনসূত্রেই বর্তমান সাধুভাষা জন্মলাভ করিয়াছে। কিন্তু আমার ধারণা অন্যরূপ। বর্ণে ও গঠনে এই দুই ভাষা সম্পূর্ণ পৃথক্ জাতীয়, সুতরাং ইহাদের যোগাযোগে কোনোরূপ নূতন পদার্থের সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব। বহুকাল যাবৎ এ দুই পদ্ধতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবেই চর্চা করা হইয়াছিল। একের পরিণতি কালী সিংহ মহাশয়ের মহাভারতে, অপরের পরিণতি তাঁহার হুতোম প্যাচার নক্শায়। ইহার কারণও স্পষ্ট। হুতোমি ভাষায় মহাভারত অনুবাদ করা মূর্খতা এবং মহাভারতের ভাষায় সামাজিক নক্শা রচনা করা ছন্নতা মাত্র।

যে ভাষা আসলে এক, জোর করিয়া তাহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এই দুই ভাষা রচিত হয়। সে ভাঙা জোড়া লাগাইবার চেষ্টা বৃথা। আমাদের মৌখিক ভাষা নিছক চাষার ভাষাও নহে, নিটোল সংস্কৃতও নহে। আমাদের মুখের ভাষায় বহু তৎসম শব্দ এবং বহু তদ্ভব শব্দ আছে। দেশীয় শব্দও যে নাই তাহা নহে, তবে তাঁহাদের সংখ্যা এত অল্প যে নগণ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয়। হয় তৎসম নয় তদৃভব শব্দ বর্জন করিয়া বাংলা লেখার অর্থ ভাষার উপর অত্যাচার করা; অকারণে অযথারূপে তাহাকে হয় স্ফীত করিয়া তোলা, নয় শীর্ণ করিয়া ফেলা। সুতরাং এ দুই পথের ভিতর কোনো মধ্যপথ রচনা করিবার কোনো আবশ্যকতা ছিল না; কেননা সে মধ্যপথ তত চিরকালই আমাদের মুখস্থ ছিল। বঙ্গভাষা সংস্কৃতের ভার কতদূর সয়, মৌখিক ভাষার প্রতি কর্ণপাত করিলেই তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায়। এ জ্ঞান অর কাহারও থাক্ আর নাই থাক্, রামমোহন রায়ের ছিল।

৮.

তিনি তাঁহার বেদান্ত গ্রন্থের (খৃ ১৮১৫) ‘অনুষ্ঠানে’ লিখিয়াছেন যে—

প্রথমত বাঙ্গলা ভাষাতে আবশ্যক গৃহব্যাপার নির্বাহের যোগ্য কেবল কথকগুলিন শব্দ আছে এভাষা সংস্কৃতের জেরূপ অধীন হয় তাহা অন্য ভাষার ব্যাখ্যা ইহাতে করিবার সময় স্পষ্ট হইয়া থাকে দ্বিতীয়ত এভাষায় গদ্যতে অদ্যাপি কোনো শাস্ত্র কিম্বা কাব্য বর্ণনে আইসে না ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাস প্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের [sentence] অন্বয় করিয়া গদ্য হইতে অর্থবোধ করিতে হটাৎ পারেন না ইহা প্রত্যক্ষ কানুনের তরজমার অর্থবোধের সময় অনুভব হয় অতএব বেদান্তশাস্ত্রের ভাষার বিবরণ সামান্য আলাপের ভাষার ন্যায় সুগম না পাইয়া কেহ ইহাতে মনোযোগের ন্যুনতা করিতে পারেন এনিমিত্ত ইহার অনুষ্ঠানের প্রকরণ লিখিতেছি। জাঁহাদের সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি কিঞ্চিতো থাকিবেক আর জাঁহারা ব্যুৎপন্ন লোকের সহিত সহবাস দ্বারা সাধু ভাষা কহেন আর সুনেন তাঁহাদের অল্প শ্রমেই ইহাতে অধিকার জন্মিবেক…

সকল দেশেই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথোপকথনের ভাষার যে ঐশ্বর্য আছে অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভাষার তাহা নাই। সমাজের নিম্নশ্রেণীস্থ লোকেরা ধনে ও মনে সমান দরিদ্র। তাঁহাদের জ্ঞান নিতান্ত সীমাবদ্ধ এবং ভাষাও সংকীর্ণ। যদি ভদ্রসমাজের মৌখিক ভাষা সাধুভাষা হয়, তাহা হইলে সাধুভাষাই সাহিত্যের একমাত্র উপযোগী ভাষা। এ স্থলে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, লৌকিক ভাষা এই সাধুভাষার অন্তভূত, বহিভূত নয়। রামমোহন রায় যাহাকে ‘গৃহব্যাপার নির্বাহের যোগ্য’ শব্দ বলেন সেই শব্দসমূহই সকল ভাষার মূলধন।।

রামমোহন রায় বলিয়াছেন যে, এ ভাষা সংস্কৃতের অধীন। এ কথাও আমরা মানিতে বাধ্য। কিন্তু সে অধীনতা অভিধানের অধীন, ব্যাকরণের নয়; এই সত্যটি মনে রাখিলে ব্যাকরণ আমাদের নিকট বিভীষিকা হইয়া দাঁড়ায় না। ভাষার স্বাতন্ত্র যে তাঁহার গঠনের উপর নির্ভর করে, এ সত্য রামমোহন রায়ের নিকট অবিদিত ছিল না। তাঁহার মতে ভিন্ন দেশীয় শব্দের বর্ণগত নিয়ম ও বৈলক্ষণ্যের প্রণালী ও অন্বয়ের রীতি যে গ্রন্থের অভিধেয় হয়, তাহাকে সেই দেশীয় ভাষার ব্যাকরণ কহা যায়। অতএব এক ভাষা অপর ভাষার ব্যাকরণের অধীন হইতে পারে না।

আমরা যখন দৈনিক জীবনের অন্নবস্ত্রের সুখদুঃখের অতিরিক্ত কোনো বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হই, তখন সংস্কৃত অভিধানের আশ্রয় লওয়া ব্যতীত আমাদের উপায়ান্তর নাই। নানা ভাষার মধ্যে শব্দের পরস্পর-আদানপ্রদান আবহমানকাল সভ্যসমাজে চলিয়া আসিতেছে। আবশ্যকমত ঐরূপ শব্দ আত্মসাৎ করায় ভাষার কান্তি পুষ্ট হয়, স্বরূপ নষ্ট হয় না। নিতান্ত বাধ্য না হইলে এ কাজ করা উচিত নয়, কেননা পরভাষার শব্দ আহরণ কিংবা হরণ করা সর্বত্র নিরাপদ নহে। শব্দের আভিধানিক অর্থ তাঁহার সম্পূর্ণ অর্থ নয়, আভিধানিক অর্থে ভাবের আকার থাকিলেও তাঁহার ইঙ্গিত থাকে না। লৌকিক শব্দের আদ্যোপান্ত বর্জন এবং অপর ভাষার অন্বয়ের অনুকরণেই ভাষার জাতি নষ্ট হয়। মৌখিক ভাষার প্রতি এরূপ ব্যবহার করিবার জো নাই। সুতরাং শিক্ষিত লোকের সবল অত্যাচার লিখিত ভাষাকেই নীরবে সহ্য করিতে হয়।

রামমোহন রায় যে মৌখিক ভাষার উপরেই তাঁহার রচনার ভাষা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রমাণ তাঁহার ব্যবহৃত পদসকল অবৈধসন্ধিবদ্ধ কিংবা সমাসবিড়ম্বিত নহে। তিনি জানিতেন যে—

সংস্কৃত সন্ধিপ্রকরণ ভাষায় উপস্থিতি করিলে, তাবৎ গুণদায়ক না হইয়া বরঞ্চ আক্ষেপের কারণ হয়;… সমাস সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে—

এরূপ পদ গৌড়ীয় ভাষাতে বাহুল্যমতে ব্যবহারে আইসে না।

তাঁহার মতে ‘হাতভাঙা’, ‘গাছপাকা’ প্রভৃতি পদই বাংলা সমাসের উদাহরণ। তাঁহার পরবর্তী লেখকেরা যদি এই সত্যটি বিস্মৃত না হইতেন তবে তাহারা বাংলা সাহিত্যকে সংস্কৃতের জাগ দিয়া পাকাইতে চাহিতেন না এবং হাতভাঙা পরিশ্রম করিয়া দাতভাঙা সমাসের সৃষ্টি করিতেন না। তিনি মৌখিক ভাষার সহজ সাধুত্ব গ্ৰাহ করিয়াছিলেন বলিয়া বানান-সমস্যারও অতি সহজ মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার মতে খাঁটি সংস্কৃত শব্দ সংস্কৃত রীতিঅনুসারেই লিখিত হওয়া কর্তব্য এবং তদ্ভব ও দেশীয় শব্দের বানান তাঁহার উচ্চারণের অনুরূপ হওয়া কর্তব্য। অর্থাৎ যে স্থলে শ্রুতিতে-স্মৃতিতে বিরোধ উপস্থিত হয়, সে স্থলে সংস্কৃত শব্দ সম্বন্ধে স্মৃতি মান্য এবং বাংলা শব্দ সম্বন্ধে শ্রুতি মান্য। রামমোহন রায় বঙ্গসাহিত্যের যে সহজ পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন সকলে যদি সেই পথের পথিক হইতেন তাহা হইলে আমাদের কোনোরূপ আক্ষেপের কারণ থাকিত না।

কিন্তু তাঁহার অবলম্বিত রীতি যে বঙ্গসাহিত্যে গ্রাহ্য হয় নাই, তাঁহার প্রধান কারণ তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রের ভাষ্যকারদিগের রচনাপদ্ধতির অনুসরণ করিয়াছিলেন। এ গদ্য, আমরা যাহাকে inodern prose বলি, তাহা নয়। পদে পদে পূর্বপক্ষকে প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্রসর হওয়া আধুনিক গদ্যের প্রকৃতি নয়। সুতরাং আমাদের দেশে ইংরেজি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার সঙ্গেসঙ্গেই সাহিত্যে পণ্ডিতি যুগের অবসান হইল এবং ইংরেজি যুগের সূত্রপাত হইল। ইংরেজি সাহিত্যের আদর্শেই আমরা বঙ্গসাহিত্য রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। মিল্টন না পড়িলে বাঙালি মেঘনাদবধ লিখিত না, স্কট না পড়িলে দুর্গেশনন্দিনী লিখিত না এবং বায়রন না পড়িলে পলাশীর যুদ্ধ লিখিত না। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া বঙ্গসাহিত্য ইংরেজি সাহিত্যের একান্ত অধীন হইয়া পড়িল। ফলে বঙ্গসাহিত্য তাঁহার স্বাভাবিক বিকাশের সুযোগ আবার হারাইয়া বসিল। এই ইংরেজিনবিশ লেখকদিগের হস্তে বঙ্গভাষা এক নূতন মূর্তি ধারণ করিল। সংস্কৃতের অনুবাদ যেমন পণ্ডিতদিগের মতে সাধুভাষা বলিয়া গণ্য হইত, ইংরেজির কথায় কথায় অনুবাদ তেমনি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট সাধুভাষা বলিয়া গণ্য হইল। এই অনুবাদের ফলে এমন বহু শব্দের সৃষ্টি করা হইল যাহা বাঙালির মুখেও নাই এবং সংস্কৃত অভিধানেও নাই। এবং এইসকল কষ্টকল্পিত পদই এখন বঙ্গসাহিত্যের প্রধান সম্বল। নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, এইসকল নব শব্দ গড়িবার কোনোই আবশ্যকতা ছিল না। সংস্কৃত দর্শনে বিজ্ঞানে কাব্যে অলংকারে যথেষ্ট শব্দ আছে, যাহার সাহায্যে আমরা আমাদিগের নবশিক্ষালব্ধ সকল মনোভাব বঙ্গভাষার জাতি ও প্রকৃতি রক্ষা করিয়া অনায়াসে ব্যক্ত করিতে পারি। আমরা তথাকথিত সাধুভাষার বিরোধী, কেননা আমাদের বিশ্বাস বঙ্গভাষা ব্রাত্য-সংস্কৃতও নহে, শাপভ্রষ্ট ইংরেজিও নহে। এই কারণে আমরা মৌখিক ভাষাকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই, কারণ সে ভাষা সহজ সরল সুঠাম এবং সুস্পষ্ট।

সুতরাং আমাদের এ চেষ্টা যে মাতৃভাষার বিরুদ্ধে বিদ্রোহমূলক, এ অভিযোগের কোনোরূপ বৈধ কারণ নাই। যদি কেহ বলেন যে, ‘মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ, সুতরাং সে পথ অনুসরণ না করা ধৃষ্টতামাত্র, তাঁহার উত্তরে আমরা বলিব, বঙ্গসাহিত্যের মহাজনেরা যুগভেদ এবং শিক্ষাভেদ অনুসারে নানা বিভিন্ন পথের পথিক। দর্শনের ন্যায় সাহিত্যক্ষেত্রেও মার্গভেদ আছে; আমাদের পূর্ববর্তী মহাজনেরা এই ভাষা লইয়া এক্সপেরিমেন্ট করিয়াছেন; সুতরাং নূতন এক্সপেরিমেন্ট করিবার অধিকার আমাদের আছে। গদ্যসাহিত্যের বয়স এখন সবে এক শ বৎসর, কাজেই তাঁহার পরীক্ষার বয়স আজও পার হয় নাই। টোলের ও কলেজের বাহিরে যে ভাষা মুখে মুখে চলিতেছে, সে ভাষার অন্তরে কতটা শক্তি আছে সে পরীক্ষা আজ পর্যন্ত করা। হয় নাই। আমরা সেই পরীক্ষা করিতে চাই। লোকে বলে, যখন প্রকৃব্রিটিশ যুগে গদ্য ছিল না তখন গত শতাব্দীর গদ্যই আমাদের একমাত্র আদর্শ। আমরা নিত্য যে ভাষায় কথাবার্তা কই তাঁহারই নাম যে গদ্য, এ সত্য মোলিয়েরের নাটকের নিরক্ষর ধনী বণিকের জানা ছিল না, কিন্তু আমাদের আছে। সাহিত্যে সেই সনাতন আদর্শই আমাদের একমাত্র অবলম্বন।

আমি ভাষা সম্বন্ধে এত কথা বলিলাম তাঁহার কারণ, এইরূপ সভাসমিতিতে সাহিত্যের যাহা সাধারণ সম্পত্তি তাঁহার আলোচনা এবং তাঁহার বিচার হওয়াই সংগত।

৯.

সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে ভাষার নাম ‘কাব্যশরীর’। কিন্তু এ শরীর ধরাছোয়ার মত পদার্থ নয় বলিয়া যাঁহারা এ পৃথিবীতে শুধু স্কুলের চর্চা করেন, সাহিত্যের প্রতি তাঁহাদের চিরদিনই একটি আন্তরিক অবজ্ঞা থাকে, এবং ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট অর্বাচীন বঙ্গসাহিত্যই বিশেষ করিয়া অবজ্ঞার সামগ্রী হইয়াছিল। এই বিরাট কুসংস্কারের সহিত সম্মুখসমরে প্রবৃত্ত হইবার শক্তি ও সাহস পূর্বে ছিল কেবলমাত্র দু-চারি জন ক্ষণজন্মা পুরুষের। কিন্তু সাহিত্যচর্চা যে জীবনের একটি মহৎ কাজ, এ ধারণা যে আজ বাঙালির মনে বদ্ধমূল হইয়াছে তাঁহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই সম্মিলনী। আমাদের নবশিক্ষার প্রসাদে আমরা জানি যে, সাহিত্য জাতীয়-জীবন-গঠনের সর্বপ্রধান উপায়, কেননা সে জীবন মানবসমাজের মনের ভিতর হইতে গড়িয়া উঠে। মানুষের মন সতেজ ও সজীব না হইলে মানবসমাজ ঐশ্বর্যশালী হইতে পারে না। যে মনের ভিতর জীবনীশক্তি আছে তাঁহার স্পর্শেই অপরের মন প্রাণলাভ করে এবং মানুষে একমাত্র শব্দের গুণেই অপরের মন স্পর্শ করিতে পারে। অতএব সাহিত্যই একমাত্র সঞ্জীবনী মন্ত্র। আমাদের সামাজিক জীবনের দৈন্য জগৎবিখ্যাত এবং সে দৈন্য দূর করিবার জন্য আমরা সকলেই ব্যগ্র। এই কারণেই। শিক্ষিত লোকমাত্রেরই দৃষ্টি আজ সাহিত্যের উপর বদ্ধ। সাহিত্যই আমাদের প্রধান ভরসাস্থল বলিয়াই বর্তমান সাহিত্যের প্রতি আমাদের অসন্তোষও নানা আকারে প্রকাশ পাইতেছে। এ অসন্তোষের কারণ এই যে, লোকে সাহিত্যের নিকট যতটা আশা করে, প্রচলিত সাহিত্য সে আশা পূর্ণ করিতে পারিতেছে না। কাজেই নানা দিক হইতে নানা ভাবে নানা ভঙ্গিতে নানা লোকে এই শিশু সাহিত্যের উপর আক্রমণ করিতেছেন। এইসকল সমালোচনার মোটামুটি পরিচয় নেওয়াটা অবশ্যক।

১০

আজ আমরা সকলে মিলিয়া এ সাহিত্যের জাতিবিচার করিতে বসিয়াছি। এ নবপণ্ডিতের বিচার, ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বিচার নহে। কেননা বঙ্গসাহিত্য স্বজাতীয় কি বিজাতীয়, সে বিচার ইউরোপীয় শাস্ত্রের অধীন। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা ইউরোপীয় সাহিত্যের পুষ্পচয়ন করি আর না করি, ইউরোপীয় শাস্ত্রের পল্লব যে গ্রহণ করি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমাদের নব সমালোচকেরা প্রধানতঃ দুই শাখায় বিভক্ত। এক দলের অভিযোগ এই যে, নবসাহিত্য জাতীয় নয়, কেননা তাহা প্রাচীন নয়। অপর দলের অভিযোগ এই যে, বর্তমান সাহিত্য জাতীয় নয়, কেননা তাহা লৌকিক নহে।

শ্ৰীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় গত দুই বৎসর ধরিয়া লোকারণ্যে এই বলিয়া রোদন করিতেছেন যে, দেশের সর্বনাশ হইল, সুকুমার সাহিত্য মারা গেল। তাঁহার আক্ষেপ এই যে, তাঁহার কথায় কেহ কান দেয় না, কেননা বাঙালি আজ তাঁহার মতে–

মস্তিস্কের তীব্র চালনাগুণে পাইতেছে জ্ঞানবিজ্ঞান বিদ্যাদর্শন পুরাবৃত্ত ইতিহাস প্রত্নতত্ত্ব জীবতত্ত্ব; হারাইতে বসিয়াছে দয়ামায়া শ্রদ্ধাভক্তি স্নেহমমতা কারুণ্যআতিথ্য আনুগত্য শিষ্যত্ব। আমরা কোমলপ্রাণ বাঙালি, আমাদের আশঙ্কা হয়, আমরা কোমলতা হারাইয়া বুঝি-বা সর্বস্ব হারাইয়া ফেলি।

বাঙালির হৃদয়ের রক্ত সব যে মাথায় চড়িয়া গিয়াছে, এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে অবশ্য বাঙালির জীবনসংশয় উপস্থিত হইয়াছে। তবে মস্তিষ্কের চালনা ব্যতীত এ যুগে যে সাহিত্য রচনা করা যাইতে পারে না, এ কথা নিশ্চিত। সরকারমহাশয় প্রাচীন সাহিত্যের পক্ষপাতী, কেননা তাঁহার বিশ্বাস, অতিনিকট-অতীতে–

বাঙালি গ্রামে গ্রামে পালোয়ান বাগদি গোপ চণ্ডাল প্রহরী রাখিয়া আপনাদের বিত্তস্বত্ব রক্ষা করিত

এবং তাঁহার প্রধান কাজ ছিল–

আহারান্তে খড়ের চণ্ডীমণ্ডপে খুটি হেলান দিয়া মুটকলমে ইতিহাস পুরাণ অবলম্বনে পুঁথি লেখা।

এভাবে অবশ্য আমরা পুঁথি লিখিতে পারি না, কেননা আমাদের বিত্ত উপার্জন করিতে হয় বলিয়া আমরা আহারান্তে আপিসে যাই এবং পেন্-কলমে ইংরেজি ভাষাতে ছাইপাশ কত কি লিখি। কিন্তু সরকারমহাশয় কোথা হইতে এ সত্য সংগ্রহ করিলেন যে পলাশীযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে বাংলা আলস্যের স্বর্গ ছিল? যাঁহারা পুরাতত্ত্বের সন্ধানে ফেরেন, তাহারা তো অদ্যাবধি এ বাংলার সাক্ষাৎ লাভ করেন নাই। বোধ হয় সেই কারণেই ইতিহাস সরকারমহাশয়ের কোমল বাঙালি-প্রাণে এত ব্যথা দেয়। বাঙ্গালা-সাহিত্যে যে ইতিহাসের পর দরইতিহাস, তাঁহার পর ছে-ইতিহাস দাখিল হইতেছে, আবার ইদানীং সওয়ালজবাবুও যে আরম্ভ হইয়াছে ইহা অক্ষয়বাবুর নিকট, অর্থাৎ শ্ৰীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকারের নিকট, একেবারেই অসহ্য। কেননা এ শ্রেণীর ইতিহাসরচনার জন্য মস্তিষ্কচালনার প্রয়োজন আছে। অপর পক্ষে সরকারমহাশয়ের রচিত পুরাবৃত্ত কেবলমাত্র কল্পনা-চালনার দ্বারাই সৃষ্ট হয় এবং তাঁহার গঠনে কিংবা পঠনে বাঙালির কোমলতা হারাইবার কোনো আশঙ্কা নাই। আমি সরকারমহাশয়ের মতামত এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, কেননা নানা দিক হইতে ইহার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। এ মত সম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। এসকল কথার মূল্য যে কত, তাহা নির্ধারণ করিতে কোনোরূপ মস্তিষ্কচালনার আবশ্যকতা নাই। বঙ্গসাহিত্য যতই শিশু হউক-না কেন, আমার বিশ্বাস, এরূপ আক্রমণে তাহ মারা যাইবে না।

১১.

অপর শ্রেণীর সমালোচকেরা আধুনিক কাব্যসাহিত্যের বিরোধী। ইহাদের। মতে সে সাহিত্য নেহাত বাজে, কেননা তাহা সমাজের কোনো কাজে লাগে না। বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের গদ্য ও পদ্য কাব্যসকল যদি সরকারমহাশয়ের বর্ণিত আলস্যজাত সুকুমার সাহিত্য হয়, তাহা হইলে সে কাব্য যে সম্পূর্ণ নিরর্থক এবং সর্বথা উপেক্ষণীয় সে বিষয়ে আর দ্বিমত নাই। সরকারমহাশয়ের অভিযোগ এই যে, বর্তমান সাহিত্য জাতীয় চরিত্রের অবনতি ঘটাইতেছে; ইহাদের অভিযোগ এই যে, সে সাহিত্য জাতীয় চরিত্রের উন্নতিসাধন করিতেছে না। এ সাহিত্য লোকশিক্ষার সহায় নয়, কেননা ইহা লৌকিক নয়, অতএব ইহা জাতীয় জীবন গঠনের উপযোগী নয়।

এ যুগের সাহিত্য যে লৌকিক নহে তাহা সকলেই জানেন, কেননা এ সাহিত্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হাতে-গড়া সাহিত্য। আমাদের সাহিত্য যদি এই কারণে নিরর্থক হয়, তাহা হইলে তাঁহার এই সমালোচনা আরও বেশি নিরর্থক। শিক্ষিত লোক এবং অশিক্ষিত লোকের মনের প্রভেদ বিস্তর। এই পার্থক্য যদি দোষের হয়, তাহা হইলে এ দেশে শিক্ষার পাট উঠাইয়া দেওয়া উচিত। শিক্ষিত লোকের রচিত সাহিত্যে শিক্ষিত মনোভাবেরই পরিচয় পাওয়া যাইবে। পৃথিবীর সকল দেশের সকল যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য এই শ্রেণীরই সাহিত্য। শকুন্তলা, হ্যামলেট, ডিভাইন কমেডিয়া প্রভৃতি স্বল্প বুদ্ধি এবং অল্পজ্ঞানের যোগাযোগে রচিত হয় নাই। মনেরও উপযুপরি নানা লোক আছে এবং শ্রেষ্ঠ সাহিত্য মানসিক ঊর্ধ্বলোকেরই বস্তু। জাতির মনকে লোক হইতে লোকান্তরে লইয়া যাওয়াই সাহিত্যের ধর্ম। কামলোক হইতে রূপলোকে উঠিবার জন্য জনসাধারণের পক্ষে শিক্ষার আবশ্যক, সাধনার আবশ্যক। কবি যাহা দান করেন, তাহা গ্রহণ করিবার জন্য অপরের উপযুক্ত শক্তি থাকা আবশ্যক। মনোজগতে অমনি-পাওয়া বলিয়া কোনো পদার্থ নাই, সবই দেওয়া-নেওয়ার জিনিস। এ যুগে এ দেশে যদি এমন কাব্য রচিত হইয়া থাকে যাহা সকল দেশের শ্রেষ্ঠ মনের পূজার সামগ্রী, তাহা হইলে বঙ্গসাহিত্যের যে কোনো সার্থকতা নাই, এরূপ কথার কোনো অর্থ থাকে না। বিশ্বমানবের কাছে আমাদের কাব্যসাহিত্য যে সে-মর্যাদা লাভ করিয়াছে তাহা তো সর্বজনবিদিত। ইউটিলিটেরিয়ানিজমের সাহায্যে সাহিত্যের মূল্য নির্ণয় করা যায় না। সাহিত্যের অবনতির দ্বারা জাতীয় উন্নতি সাধন করা যায় না। ফাউস্টের প্রথমভাগ শিশুশিক্ষা-তৃতীয়ভাগ নহে বলিয়া জর্মান পেট্রিয়টিজম সে কাব্যের বিরুদ্ধে কখনো খড়্গহস্ত হয় নাই। প্রতিভাশালী লেখকেরা যে, লোকশিক্ষক নহেন তাঁহার কারণ, তাহারা দুনিয়ার শিক্ষকদিগের শিক্ষক।

১২.

লোকরচিত কিংবা লোকপ্রিয়, এ দুই অর্থে ই লৌকিক সাহিত্য গান ও গল্পের সাহিত্য। সে গানের বিষয় দৈনিক জীবনের সুখ ও দুঃখ, এবং সে গল্পের বিষয় দৈনিক জীবনের বহিভূত আশ্চর্যকর ঘটনাবলী। গল্প ও গুজবে মিলিয়া যে আজগুবি ব্যাপারের সৃষ্টি হয় তাহাই জনসাধারণের চিরপ্রিয়। গীতিকবিতা এবং রূপকথাই লোকসাহিত্যের চিরসম্বল। এ সাহিত্য আমাদের নিকট তুচ্ছ নয়, কেননা আমরাও মানুষ এবং এইরূপ সুখদুঃখের আমরাও সমান অধীন। গল্প শুনিতে আমরাও ভালোবাসি এবং রূপকথার মায়া আমরাও কাটাইতে পারি না। আমাদের রচিত উপন্যাস-নবদ্যাসাদিতেও যদি রূপ না থাকে তাহা হইলে তাহা কথা বলিয়া গ্রাহ্য হয় না। আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্র যতই বিস্তৃত হউক, আমাদের কল্পনা তাঁহার সীমা লঙ্ঘন করিতে সদাই উৎসুক। আমাদের দর্শনবিজ্ঞানের কথাও কতক অংশে স্বরূপকথা, কতক অংশে রূপকথা; এবং এই কারণেই তাহা মানুষের শুধু মন নয়, হৃদয়ও আকর্ষণ করে। ইভলিউশনের ইতিহাসের ন্যায় বিচিত্র কথা কোনো রাজারানীর উপাখ্যানেও নাই। আমাদের বিজ্ঞানের আলয় আমাদের নিকটেও এক হিসাবে জাদুঘর। জনসাধারণের সহিত কৃতবিদ্য লোকের প্রভেদ এই যে, তাঁহাদের নিকট তাহা জাদুঘর ব্যতীত আর কিছুই নয়। বৈজ্ঞানিক কৌতূহল এবং অবৈজ্ঞানিক কৌতূহলের ভিতর ব্রাহ্মণশূদ্র-প্রভেদ। শূদ্র-সাহিত্যে দ্বিজের সম্পূর্ণ অধিকার আছে কিন্তু দ্বিজসাহিত্যে শূদ্রের অধিকার আংশিক মাত্র। শূদ্রের শাস্ত্রে অধিকার নাই, অধিকার আছে শুধু পুরাণ-ইতিহাসে। কারণ এ সাহিত্য গীত হয় এবং ইহা অপূর্ব জল্পনা এবং অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। সাহিত্যচর্চায় যে অধিকারীভেদ আছে তাহা অস্বীকার করায় সত্যের অপলাপ করা হয়। আধুনিক বঙ্গসাহিত্য লৌকিক না হইলেও যে লোকায়ত্ত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রবীন্দ্রনাথের অনেক গান এবং বঙ্কিমের গল্প জনসাধারণের আদরের সামগ্রী হইতে পারে, কিন্তু সমালোচকদের আলোচনা-গবেষণা-প্রবন্ধ-নিবন্ধাদিই তাঁহাদের বুদ্ধির সম্পূর্ণ অগম্য।

১৩.

পূর্বোক্ত সমালোচকেরা বঙ্গসাহিত্যের যথার্থ কীর্তিগুলির প্রতিই বিমুখ। যদি বঙ্গসাহিত্যের গৌরব করিবার মত কোনো বস্তু থাকে, তাহা হইলে তাহা বঙ্কিমের উপন্যাস, রবীন্দ্রনাথের কবিতা এবং উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের নব্য ঐতিহাসিক সম্প্রদায়ের আবিষ্কৃত বঙ্গদেশের পুরাতত্ত্ব। কিন্তু এই-জাতীয় সাহিত্যই তাঁহাদের নিকট অগ্রাহ, কেননা তাহা জাতীয় নয়। কিন্তু যাহা, জাতীয় হউক বিজাতীয় হউক, সাহিত্যই নয় তাঁহার বিরুদ্ধে তাহারা কোনোরূপ উচ্চবাচ্য করেন না। সর্বাঙ্গসুন্দর সাহিত্য রচনা করিবার রহস্য ও কৌশল যদি সমালোচকদিগের জানা থাকে, তবে তাহারা স্বয়ং যে সে-সাহিত্য রচনা করেন না ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। কেননা বঙ্গসাহিত্যের দৈন্যই এই যে, দু-একটি প্রথমশ্রেণীর লেখক বাদ দিলে বাদবাকি তৃতীয়-চতুর্থশ্রেণীভুক্তও নন। ইউরোপের যে-কোনো দেশের হউক, বর্তমান সাহিত্যের সহিত তুলনা করিলে এ সত্য সকলের নিকটই প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিবে। এ দৈন্য ইচ্ছা করিলেই আমরা। ঘুচাইতে পারি। সাহিত্যের দ্বিতীয়-তৃতীয় শ্রেণী অধিকার করিবার জন্য অসাধারণ প্রতিভা চাই না, চাই শুধু যত্ন এবং পরিশ্রম। দণ্ডী বলিয়াছেন–

ন বিদ্যতে যদ্যপি পূর্ববাসনা

গুণানুবন্ধি প্রতিভানমদ্ভূতম্।

শ্রুতেন যত্নেন চ বাগুপাসিতা

ধ্রুবং করোত্যেব কমপ্যনুগ্রহম্।।

অর্থাৎ অদ্ভুত প্রতিভা এবং প্রাক্তন সংস্কারের অভাব সত্ত্বেও আমরা যদি সযত্নে সরস্বতীর উপাসনা করি, তাহা হইলে আমরা তাঁহার কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হইব না।

বাঙালি জাতির হৃদয়ে রস আছে মস্তিষ্কে তেজ আছে, তবে যে আমাদের সাধারণ সাহিত্য যথোচিত রস ও শক্তি -বঞ্চিত তাঁহার জন্য দোষী আমাদের নবশিক্ষা। আমাদের ত্রুটি কোথায় এবং কিসের জন্য, সংক্ষেপে তাঁহার উল্লেখ করিতেছি।

মানুষের সকল চিন্তার, সকল ভাবের, একটি-না-একটি অবলম্বন আছে। বস্তুজ্ঞানের উপরেই সাহিত্য প্রতিষ্ঠিত, সে বস্তু মনোজগতের হউক আর বহির্জগতেরই হউক। বিদ্যালয়ে আমরা কোনো বিশেষ বস্তুর পরিচয় লাভ করি না, কিন্তু অনেক নাম শিখি। আমরা ইংরেজি ভাষায়, ইংরেজি সাহিত্যে শিক্ষিত হই, অথচ ইংরেজি জীবনের সহিত আমাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ-পরিচয়ও নাই, কাজেই সে শিক্ষার প্রসাদে আমরা সঞ্চয় করি শুধু কথা। আমরা কংক্রিটের জ্ঞান হারাই এবং তাঁহার পরিবর্তে পাই শুধু অ্যাবস্ট্রাকশন্স। ফুল বলিয়া কোনো পদার্থ জগতে নাই, আছে শুধু ভাষায়। পৃথিবীতে আছে শুধু যুথী জাতী মল্লিকা মালতী প্রভৃতি। বর্ণে গন্ধে আকারে একটি অপরটি হইতে বিশিষ্ট। যতক্ষণ পর্যন্ত ইহারা আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ইহারা আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয় না। হথর্ন লাইলাক জ্যাসমিন ভায়োলেট আমাদের নিকট নাম মাত্র। এ নাম আমাদের কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করে না, আমাদের মনে কোনোরূপ পূর্ব স্মৃতি জাগরূক করে না, কাজেই ফুলমাত্রেই আমাদের নিকট flower হইয়া উঠে। অর্থাৎ অদৃষ্ট বর্ণ, অজ্ঞাত আকার এবং অননুভূত গন্ধের একটি নামাশিত সমষ্টিমাত্র হইয়া দাঁড়ায়। ফলে, ইংরেজি সাহিত্য হইতে আমরা অধিকাংশ স্থলে কতকগুলি জাতিবাচক সম্বন্ধবাচক এবং ভাববাচক শব্দ সংগ্রহ করি। অথচ সে জাতি সে সম্বন্ধ সে ভাব যে কাহার, তাঁহার কোনো খোঁজ নাই। কাজেই আমরা মানুষের অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়া মনুষ্যত্বের বিচার করিতে বসি। অথচ পৃথিবীতে মানুষ আছে কিন্তু মনুষ্যত্ব নামক জাতিবাচক শব্দের পশ্চাতে কোনো পদার্থ নাই। সকল বিশেষের সকল বিশেষণ বাদ দিয়াই আমরা সর্বনাম লাভ করি। এই সর্বনামেরও অবশ্য সকল ভাষাতেই স্থান আছে। কিন্তু এরূপ পদের ব্যবহারের সার্থকতা সেই স্থলেই আছে যে স্থলে মুহূর্তের মধ্যে আমরা সর্বনামকে ভাঙাইয়া বিশেষ্যে পরিণত করিতে পারি। যে সর্বনাম নাম মাত্র, তাহা কেবল অদৃষ্টার্থ ধ্বনিমাত্র। আমরা আমাদের শিক্ষালব্ধ অ্যাবস্ট্রাক্শন্ লইয়া সাহিত্যে কারবার করি বলিয়াই আমাদের লেখায় না আছে, দেহ, না আছে প্রাণ। ইউরোপীয় সাহিত্যও আমরা ত্যাগ করিতে পারিব না, আমরা সদলবলে ইউরোপে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিতে পারিব না। তবে এ রোগের ঔষধ কি? আমার বিশ্বাস, আমাদের চতুস্পার্শ্বস্থ রিয়ালিটির প্রতি মনোযোগ দিলে আমরা এই অ্যাস্ট্রাকশনের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইব। অনুভূতিই যে সকল জ্ঞানের মূল, এই সত্যের সম্যক উপলব্ধি না হইলে আমাদের রচিত সাহিত্য অর্থহীন শব্দাড়ম্বরসার হইতে বাধ্য। আমাদের দেশেও ফুলফল গাছপালা আছে, নরনারী ধনীদরিদ্র আছে। এইসকল বস্তুবিশেষ এবং ব্যক্তিবিশেষের জ্ঞানের উপরেই যথার্থ বঙ্গসাহিত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই কারণেই আমি সাহিত্যে প্রাদেশিকতার পক্ষপাতী। যাঁহারা চিরজীবন প্রকৃতির সহিত মুখোমুখি করিয়া বাস করেন, আশা করা যায়, তাঁহাদের রচনায় এই রিয়ালিটির রূপ ফুটিয়া উঠিবে। আমি খাঁটি বাংলা ভাষার পক্ষ পাতী, কারণ সে ভাষা কংক্রিট ( বিশেষসংজ্ঞক) শব্দবহুল। প্রবোধ চন্দ্রিকা হইতে আমি খাঁটি বাংলার যে নমুনা উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি তাহাতে দেখিতে পাইবেন যে, প্রায় প্রতি শব্দই কংক্রিট। এই বিশেষ জ্ঞানের অভাববশতঃ আমরা ইউরোপীয় সাহিত্য হইতে সংগৃহীত সামান্য ভাবগুলিও যথাযোগ্য প্রয়োগ করিতে পারি না। যে ভাব জীবনসংগ্রামে আমাদের হাতে অস্ত্র হওয়া উচিত, তাহাকে হয়তো আমরা ভূষণস্বরূপে দেহে ধারণ করি। এবং যাহা ভূষণমাত্র, তাঁহারও আমরা অযথা ব্যবহার করি। ইউরোপের পায়ের মূল গলার হারস্বরূপে বঙ্গসরস্বতীকে কণ্ঠস্থ করিতে দেখা গিয়াছে।

পরীক্ষা ব্যতীত কোনো বস্তুরই সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু। কোনো বস্তুকেই পরীক্ষা করিবার প্রবৃত্তি আমাদের নাই। ইহাও আমাদের শিক্ষার দোষে। দিব্যাবদানে দেখিতে পাই যে, বৌদ্ধযুগে জম্বুদ্বীপে কুলপুত্রদিগকে অষ্টবিধ বস্তু পরীক্ষা করিবার শিক্ষা দেওয়া হইত। কিন্তু এ যুগে স্কুলকলেজে আমরাই পরীক্ষিত হই, কিছুই পরীক্ষা করিতে শিখি না। আমরা যদি রত্ন পরীক্ষা করিতে শিখিতাম তাহা হইলে আমরা সাহিত্যে কাচকে মণি এবং মণিকে কাচ বলিতে ইতস্ততঃ করিতাম। আমাদের পক্ষে পরীক্ষা-বিদ্যা শিক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আমরা নানা দেশের নানা যুগের নানা শাস্ত্র পড়ি অথচ দেশি বিদেশি নানা মুনির নানা মতের মধ্যে কোটি গ্রাহ্য এবং কোটি অগ্রাহ্য, তাহা স্থির করিতে পারি না। আমরা বর্তমান ইউরোপ এবং প্রাচীন ভারতবর্ষ উভয়কেই সম্বোধন করিয়া বলি— ‘ব্যামিশ্রেণ বাক্যেন মোহয়সি মাম্। এ অবস্থায় সকল বিষয়েরই যে দুটি দিক আছে, এইমাত্র আমরা জানি; কিন্তু কোটি যে তার দক্ষিণ আর কোটি যে বাম, সে জ্ঞান আমাদের নাই। মাসেরও যে দুটি পক্ষ আছে, এই জ্ঞান আমরা পঞ্জিকা হইতেও সংগ্রহ করিতে পারি, কিন্তু তাঁহার কোটি কৃষ্ণ এবং কোন্টি শুক্ল তাহা জানিবার জন্য চোখ খুলিয়া দেখা আবশ্যক।

বঙ্গসাহিত্যের পক্ষে মহা আশার কথা এই যে, অন্ততঃ ইহার একটি শাখায় এই পরীক্ষার কার্য আরম্ভ হইয়াছে। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির নিকট ইহার জন্য আমরা সকলেই কৃতজ্ঞ। সুহৃর অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় এবং তাঁহার শিষ্যবর্গ বরেন্দ্রমণ্ডলের ভূগর্ভে লুক্কায়িত দেবদেবীগণকে টানিয়া বাহির করিয়া তাহাদিগকে ইতিহাসের কাঠগড়ায় খাড়া করিয়া আজ প্রশ্ন করিতেছেন, জেরা করিতেছেন। কেবলমাত্র জবানবন্দী লইয়াই তাহারা ক্ষান্ত হন না, আবশ্যকমত সওয়ালজবাবু করিতেও তাঁহারা প্রস্তুত। এরূপ পরীক্ষাকার্যে বাঙালির কোমল প্রাণে ব্যথা দিতেও যে নব ঐতিহাসিকের কুণ্ঠিত নন, তাঁহার প্রমাণস্বরূপ আমি তাঁহাদের কৃত কার্যের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে চাই–

মালদহ জেলার অন্তর্গত খালিমপুর গ্রামের উত্তরাংশে হলকর্ষণ করিতে গিয়া এক কৃষক একটি তাম্রপটুলিপি প্রাপ্ত হইয়াছিল, সে তাহাকে সিন্দুরলিপ্ত করিয়া আমরণ পূজা করিয়াছিল।

এই তাম্রশাসনখানি ঐতিহাসিকদের হাতে পড়িয়া সিন্দুরচর্চিত এবং পূজিত হইতেছে না, পরীক্ষিত হইতেছে।

বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য আমাদেরও ইঁহাদের প্রদর্শিত পদ্ধতিই অবলম্বন করিতে হইবে। তাম্রপট্টে উৎকীর্ণ, ভূর্জপত্রে লিখিত এবং বিলাতি কাগজে মুদ্রিত লিপিকে সিরলিপ্ত করিয়া পূজা করিবার যুগ চলিয়া গিয়াছে। ভবিষ্যতে লিপিমাত্রই, সে প্রাচীনই হউক আর অর্বাচীনই হউক, বাঙালির হাতে পরীক্ষিত হইবে। কেবলমাত্র লিপি পরীক্ষা করিয়াই আমরা নিরস্ত হইব না। ধর্ম, রীতিনীতি, আচারব্যবহার, সমাজের মন, নিজের মন–এই সকল বিষয়ই সাহিত্যের বিচারালয়ে পরীক্ষা দিতে বাধ্য হইবে। এ বিচার কেবল দর্শনে-বিজ্ঞানে নয়, নাটকে-নভেলেও হইবে। কেননা বিদ্যার সহিত, সম্পর্কহীন সাহিত্য সভ্যসমাজে আদৃত হইতে পারে না। সমাজের সকল জ্ঞান সাহিত্যে কেন্দ্রীভূত এবং প্রতিফলিত হইতে বাধ্য। যে কথা বিন পরীক্ষায় ডবলপ্রমোশন পায়, সে কথা ভবিষ্যতের সাহিত্যে স্থান লাভ করিবে না। সত্যের স্পর্শ সহ্য করিবার অক্ষমতার নাম যদি কোমলতা হয়, তাহা হইলে জাতীয় মন হইতে সে কোমলতা দূর করিতে হইবে। কেননা ও কোমলতা দুর্বলতারই নামান্তর, এবং যুক্তিতর্কের উপর্যুপরি আঘাতে সে মনকে কঠিন করিতে হইবে। ইহাতে আমাদের সাহিত্যের সৌকুমার্য নষ্ট হইবার কোনো আশঙ্কা নাই।

ভবভূতি বলিয়াছেন, মহাপুরুষের মন যুগপৎ বজ্রকঠিন এবং কুসুমসুকুমার জাতীয় মহাপুরুষত্বলাভই সাহিত্যসাধনার ধ্রুবলক্ষ্য হওয়া কর্তব্য।

এই প্রসঙ্গে আমি বঙ্গসাহিত্যের আর-একটি ত্রুটির বিষয় উল্লেখ করিতে চাহি। আমাদের গদ্যের ভাষা ও ভাব দুইই শিথিলবন্ধ। আমাদের রচনায় পদ, বাক্য–কিছুই সুবিন্যস্ত নয় এবং আমাদের বক্তব্য কথাও সুসম্বদ্ধ নয়। ইহা যে শক্তিহীনতার লক্ষণ তাহা বলা বাহুল্য। যে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গসকলের পরস্পরসম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ নয়, সে দেহের শক্তিও নাই, সৌন্দর্যও নাই। প্রতি জীবন্ত ভাষারই একটি নিজস্ব গঠন আছে, নিজস্ব ছন্দ আছে। সেই গঠন রক্ষা করিতে না পারিলে আমাদের রচনা সুগঠিত হয় না, সেই ছন্দ রক্ষা করিতে না পারিলে আমাদের গদ্য স্বচ্ছন্দ হয় না।

ভাষার ন্যায় ভাবও রচনা করিতে হয়। আমাদের চিত্তবৃত্তি স্বতঃই বিক্ষিপ্ত। যাহা বিক্ষিপ্ত তাহাকেই সংক্ষিপ্ত করা সাহিত্যের কাজ। মনের ভিতর যাহা অস্পষ্ট তাহাকে স্পষ্ট করা, যাহা নিরাকার তাহাকে সাকার করাই আর্টের ধর্ম।

যেসকল মনোভাব গ্রন্থিবদ্ধ নয়, তাঁহাদের বিশৃঙ্খল সমষ্টি সমগ্রতা নয়। চিন্তাগঠনের প্রণালীকেই আমরা লজিক বলি। লজিক এবং আর্টের সম্পর্ক যে অতি ঘনিষ্ঠ, গ্রীক সভ্যতাই তাঁহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কেননা আর্ট এবং লজিক, এই দুই এ সভ্যতার সর্ব প্রধান কীর্তি। প্রকরণভঙ্গ সংস্কৃত সাহিত্যে মহাদোষ বলিয়া গণ্য। আমাদের গদ্যরচনা যে এ দোষে অল্পবিস্তর দুষ্ট, এ কথা অস্বীকার করিবার জো নাই। এ দোষ বর্জন করিবার জন্য প্রতিভার প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন আছে শুধু মনোযোগের। সাহিত্যের সাধনাও একরূপ যোগাভ্যাস। ধ্যানধারণা ব্যতীত এ ক্ষেত্রেও সিদ্ধিলাভ করা যায় না। ধ্যানধারণা করা আর না করা আমাদের ইচ্ছাধীন। সুতরাং ইচ্ছা করিলেই আমরা আমাদের রচনা দৃঢ়বদ্ধ করিতে পারি।

আমার বিশ্বাস, বাঙালি জাতির হৃদয়মনের ভিতর অপূর্ব শক্তি আছে। যে শক্তি আজ আংশিক ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে, সেই প্রচ্ছন্ন শক্তির পূর্ণ অভিব্যক্তিই আমাদের সকল সাধনার বিষয় হওয়া কর্তব্য। এই কারণেই আমি যে ভাষা ও যে ভাব সাহিত্যের সেই শক্তির পূর্ণবিকাশের বাধাস্বরূপ মনে করি, তাঁহার দূরীকরণের প্রস্তাব করিতে সাহসী হইয়াছি।

এ যুগে নিজের মতকে ধ্রুবসত্য বলিয়া বিশ্বাস করা কঠিন। অথচ নিজের মনে যাহা সত্য বলিয়া ধারণা, তাহা প্রকাশ করা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। সুতরাং যাঁহারা আমার মত গ্রাহ করিতে অক্ষম, তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা যেন বিনা বিচারে এ মতের প্রতি সাহিত্যরাজ্য হইতে নির্বাসনদণ্ড প্রচার না করেন। আমি একটিমাত্র সত্যকে ধ্রুবসত্য বলিয়া বিশ্বাস করি, সে সত্য এই যে, বাঙালি জাতির দেহে প্রাণ আছে। প্রাণের অস্তিত্বের প্রধান লক্ষণ বাহ্যবস্তুর স্পর্শে তাহা সাড়া দেয়। আজ এক শত বৎসর ধরিয়া বাঙালির মনের সকল অঙ্গ ইউরোপীয় সভ্যতার স্পর্শে যথোচিত সাড়া দিয়াছে। এই ধ্রুবসত্যের উপরেই সাহিত্য সম্বন্ধে আমার সকল মতামত প্রতিষ্ঠিত।

১৩২১ ফাল্গুন

কাব্যে অশ্লীলতা—আলংকারিক মত

কাব্যে অশ্লীলতা—আলংকারিক মত

সাহিত্যসমাজ মানুষের আর পাঁচ রকম সমাজের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিভিন্নধর্মী নয়। এ সমাজেও দলাদলি আছে, বকাবকি আছে, যুদ্ধবিগ্রহ আছে, জয়পরাজয় আছে। ইংরেজরা বলে Fight is the salt of existence। সাহিত্যের হাটে এ নুনের কারবার আমরা সবাই করি।

যখন কোনো জাতির অন্তরে কাব্যরস শুকিয়ে আসে তখন প্রায়ই দেখা যায় যে, সাহিত্যিকদের পিত্ত সেই সঙ্গে প্রকুপিত হয়ে ওঠে; আর তখন সাহিত্য কি হওয়া উচিত, তাই নিয়ে মহা বাগ্বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। গত বর্ষের গ্রীষ্মকালে এ দেশের সাহিত্যসমাজ অকস্মাৎ মহা উত্তেজিত হয়ে ওঠে সাহিত্যের একটি গুণ কিংবা অগুণের বিচার নিয়ে। অশ্লীলতা কাব্যের দোষ কি গুণ, এই সমস্যার মীমাংসা করতে অনেকেই বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। আমি এ বাগযুদ্ধে। যোগ দিই নি; কারণ, এ লড়াই ইউরোপের খৃস্টান সমাজ যুগ যুগ ধরে করে এসেছে, অথচ তার ফলে সাহিত্যের বিশেষ কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হয়েছে বলে মনে হয় না। অনেকে এ জাতীয় যুদ্ধকে সাহিত্যজগতের ধর্মযুদ্ধ মনে করেন। তবে এ কথাও ঠিক যে, religious warএর প্রসাদে ধর্মরক্ষা হয় না।

সে যাই হোক, কাব্যজগতে এই শ্লীল-অশ্লীলতার বিচার আবহমানকাল যে চলে আসছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

সংস্কৃত সাহিত্যের প্রধান গুণ তার শ্লীলতা নয়। এমনকি গত শতাব্দীর ইংরেজি মতে তা ঘোর অশ্লীল। হল Hall নামক জনৈক ইংরেজ ওরিয়েন্টালিস্ট বাসবদত্তার যে সংস্করণ প্রকাশ করেন, তার ভূমিকার প্রতি নজর দিলেই সমগ্ৰ সংস্কৃত কাব্যসাহিত্য সম্বন্ধে সেকালের ইংরেজি ওরফে খৃস্টানি সাধু মনোভাবের স্পষ্ট পরিচয় সকলেই পাবেন।

২.

সংস্কৃত সাহিতা শ্লীলই হোক আর অশ্লীলই হোক, অশ্লীলতা যে কাব্যের একটি স্পষ্ট দোষ, সে বিষয়ে সংস্কৃত আলংকারিকরা বোধ হয় সকলেই একমত। বোধ হয় বলছি এই কারণে যে, অলংকারশাস্ত্রের সকল গ্রন্থের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। সুতরাং এমনও হতে পারে যে, কোনো আলংকারিক এ বিষয়ে বিপরীত মতাবলম্বী। চার্বাক যদি অলংকারশাস্ত্র লিখতেন তা হলে এ বিষয়ে অনেক পিলে-চমকানো মতের সাক্ষাৎ আমরা নিশ্চয়ই পেতুম। তবে আমার বিশ্বাস, অশ্লীলতা যে কাব্যদেহের শোভা বৃদ্ধি করে না, এ বিষয়ে আলংকারিকদের মতভেদ নেই।

আমি দু-একটি আলংকারিকের দু-চারটি কথা ধরে সেকালের বিদগ্ধমণ্ডলীর এ বিষয়ে রুচির পরিচয় দিতে চেষ্টা করব। বলা বাহুল্য, শ্লীলতাঅশ্লীলতা সুরুচির কথা, সুনীতির কথা নয়।

কাব্যের দোষগুণের একটি সহজবোধ্য ফর্দের সাক্ষাৎ আমরা কাব্যাদর্শেই পাই। কাবাদর্শ পুরোনো গ্রন্থ, সুতরাং এ বিষয়ে প্রথমেই কাব্যাদর্শের কথা ধরা যাক। দণ্ডী বলেছেন–

কামং সর্বোহপালংকাররা রসমর্থে নিষিঞ্চতি,

তথাপ্যগ্রম্যতৈবৈনং ভারং বহতি ভূয়সা।

অর্থাৎ, যদিও সর্বপ্রকার অলংকার অর্থে রসসিঞ্চন করে, তবুও অগ্ৰাম্যতাই এ ভার বিশেষরূপে বহন করে। দণ্ডীর মতে অলংকারের সার্থকতা হচ্ছে কাব্যের অর্থের রস ফুটিয়ে তোলায়, কিন্তু অগ্ৰাম্য মনোভাব ও অগ্রাম্য শব্দের সাহায্যেই তা সুসাধ্য হয়। প্রেমচাদ তর্কবাগীশ উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যাসূত্রে বলেছেন–

সালংকারতয়া রসব্যঞ্জকোর্থে মধুর ইতি প্রতিপাদিতম্।

প্রাচীন আলংকারিকদের মতে –

বস্তুন্যপি রসস্থিতিঃ।

অতএব দাঁড়াল এই যে, কাব্যের অর্থগত মাধুর্য অলংকারের সাহায্যে আরও মধুর হয়, যদি না কাব্যের শব্দ ও অর্থ গ্রাম্য তাদোষে দুষ্ট হয়।

৩.

আমরা অশ্লীল বলতে যা বুঝি, দণ্ডী গ্রাম্য বলতে তাই যে বুঝতেন তার প্রমাণ তার উদাহৃত কোনো কোনো শ্লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই পাওয়া যায়। গ্রাম্য শব্দের অর্থ অবশ্য vulgar, তবে ইংরেজিতে যাকে indecent বলে তাকে vulgar বললে অত্যুক্তি হয় না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, অশ্লীলতা কাব্যের দোষ কেন। আলংকারিকদের মতে যা রসের প্রতিবন্ধক তাই দোষ, এবং যেহেতু অশ্লীলতা বিশেষরূপে রসের প্রতিবন্ধক, সে কারণ তা কাব্যের বিশেষ দোষ।

রসের স্থিতি বস্তুতে কি মানুষের মনে? কাব্যরস অলংকারের সংযোগে ফুটে ওঠে কি চেপে যায়, অশ্লীলতা রসের প্রতিবন্ধক কি সহায়ক? এসব দার্শনিক তর্ক এ স্থলে তোলবার প্রয়োজন নেই। কারণ, আলংকারিকদের বক্তব্য যে কি, তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। তাদের মতে অশ্লীলতা-দোষ হচ্ছে কাব্যদেহের দোষ, অপর কোনো বস্তুর নয়। তাদের বিচার পোয়েটিসএর অন্তর্ভুত, এথিক্সএর নয়। সম্ভবতঃ এই কারণে হল প্রমুখ ইংরেজদের মতে যে কাব্য ঘোর অশ্লীল বলে গণ্য, সে কাব্য আলংকারিকদের কাছে সরস বলে মান্য হয়েছে। এর থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আমাদের পূর্বপুরুষদের কাব্যবিচারের মার্গ ছিল উনবিংশ শতাব্দীর ইঙ্গমার্গ হতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। প্রকাশকার বলেছেন যে, কবির ভারতী–

নিয়তিকৃতনিয়মরহিতাং হ্লাদৈকময়ীমনন্যপরতন্ত্রাম্।

যাঁদের মতে কবির প্রতিভা নিয়তিকৃত নিয়মের অধীন নয়, তারা যে কবি প্রতিভাকে মানুষের হাতগদ্য সামাজিক বিধিনিষেধের অধীন ব’লে স্বীকার করবেন না সে কথা বলাই বাহুল্য। সেকালে কাব্য নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াত, সত্য অথবা শিবের হাত ধ’রে নয়।

৪

গ্রাম্যতা অবশ্য শব্দেরও দোষ, অর্থেরও দোষ। একালের মত সেকালেও ভাষা, সাধুভাষা ও ইতরভাষা এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। সংস্কৃত ভাষার সাধু শব্দের সঙ্গেই আমাদের পরিচয় আছে, ইতর শব্দের সঙ্গে নেই বললেই হয়। সুতরাং শব্দের গুণ-দোষ বিচার না করে আলংকারিকদের মতে শব্দের অর্থগত গ্ৰাম্যতার পরিচয় নেওয়া যাক। সেকালে গ্রাম্যতার অর্থ একালের চেয়ে ঢের ব্যাপক ছিল। দণ্ডীর মতে—

কন্যে কাময়মানং মাং ন ত্বং কাময়সে কথম্।

উক্তিটি অর্থের গ্রাম্যতা-দোষে দুষ্ট। অপর পক্ষে–

কামং কন্দর্পচাণ্ডালো ময়ি বানাক্ষি নির্দয়ঃ।

এই উক্তিটি শুধু ‘অগ্রাম্যোহর্থ’ নয়, উপরন্তু রসাবহ।

এ উভয়ের ভিতর প্রভেদ কোথায়, তা ধরতে একটু চেষ্টা করা যাক। কেননা বিনা চেষ্টায় তা ধরা শক্ত। এক বিষয়ে এ দুয়ের ভিতর একটা মস্ত মিল আছে। এ দুটি উক্তিই সমান কবিত্ব-ছুই। তার পর দুটিতেই একই মনোভাব প্রকাশ করা হয়েছে; দুয়ের ভিতর প্রভেদ মাত্র এই যে, প্রথমটি স্পষ্ট কথায় বলা হয়েছে, দ্বিতীয়টি একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। এর থেকে অনুমান করা যায়, প্রাচীনদের মতে কথা সোজাসুজিভাবে বললে তা গ্রাম্যত-দোষে দুষ্ট হয়, আর বেঁকিয়ে চুরিয়ে বললেই তা শুধু অগ্ৰাম্য নয়, রসাবহ হয়। অর্থাৎ বুক ও মুখের ভিতর কর্ড লাইনই গ্রাম্য এবং লূপ অগ্ৰাম্য। যেমন বিভিন্ন লোকের রুচি বিভিন্ন, তেমনি বিভিন্ন কালের রুচি বিভিন্ন। একালে অনেকে। হয়তো উক্ত প্রথম পদটিই বেশি পছন্দ করবেন; কারণ, তার ভিতর আর কিছু না থাক স্পষ্ট passion আছে, আর শেষ পদটির ভিতর যা আছে, সে শুধু সেকালের সাহিত্যিক fashion মাত্র। সে যাই হোক, সেকালের সমালোচকদের দল কি বলা হল তাতে বিচলিত হতেন না, কি করে বলা হল তাই ছিল তাদের কাছে বড় জিনিস। একালের ভাষায়, contentএর চাইতে formকে তারা বেশি মর্যাদা দিতেন। বিশেষ করে এ দুটি উদাহরণের উল্লেখ করলুম এই জন্যে যে, দণ্ডী না বলে দিলে এর কোটি গ্রাম্য ও কোটি অগ্ৰাম্য, তা আমরা চট করে ধরতে পারতুম না।

৫.

কালক্রমে গ্রাম্যতা ও অশ্লীলতা বাক্যের পৃথক পৃথক্ দোষ বলে গণ্য হয়। দণ্ডীর পরবর্তী আলংকারিক বামন এই উভয়বিধ দোষের উল্লেখ করেছেন। বামনের পরবর্তী আলংকারিকরা তার মতই অনুসরণ করেছেন।

এখন দেখা যাক এ দুই দোষের মূলে কি আছে। বামন বলেন–

লোকমাত্রপ্রযুক্তং গ্রাম্যম্।

অর্থাৎ যে কথা শুধু জনসাধারণের মুখে শোনা যায় কিন্তু শাস্ত্রে যার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না, সেই কথাই গ্ৰাম্য। এ কথা শুনে মনে হয় যে, তারা লোকভাষা ও শাস্ত্রীয় ভাষাকে দুটি সম্পূর্ণ পৃথক্ ভাষা বলে গণ্য করতেন; অর্থাৎ লেখায় মুখের কথা চলবে না, আর মুখে বইয়ের কথার স্থান নেই। সংক্ষেপে, সাহিত্যের ভাষার সঙ্গে মৌখিক ভাষার কোনোরূপ সম্পর্ক নেই। এ রকমের মত একালের অনেক বঙ্গ-আলংকারিক ব্যক্ত করেন। সংস্কৃত আলংকারিকরা অবশ্য এ মতের সমর্থন করেন না। তাদের মতে গ্রাম্য পদের ন্যায় অপ্রতীত’ পদ কাব্যে অব্যবহার্য। অতীত শব্দের অর্থ কি?–

শাস্ত্রমাত্রপ্রযুক্তমপ্রতীতম্

অর্থাৎ

শাস্ত্র এব প্রযুক্তং যন্ন লোকে, তদপ্ৰতীতং পদম্

অর্থাৎ পণ্ডিতি শব্দ ও গ্রাম্য শব্দ দুই কবির কাছে সমান অস্পৃশ্য। এ বিষয়ে আমাদের দেশের অলংকারিকদের সঙ্গে ফরাসিদেশের ক্ল্যাসিকাল অলংকারিকদের মতের সম্পূর্ণ মিল দেখা যায়। তারাও সাহিত্যরাজ্য থেকে pedantic ও ভাঙ্গার শব্দসকল বহিস্কৃত করে দেবার জন্য ধনুক ধারণ করেছিলেন। আমরাও যখন চলতি ভাষার বিরুদ্ধে খড়্গ ধারণ করি, তখন আমরাও সে ভাষাকে ইতর ভাষার কোঠাতে ফেলে দিই; যদিচ চলতি কথার সঙ্গে ইতর কথার প্রভেদ যে কি, তা সকলেই জানেন। আর যিনি তা না জানেন, তাঁর পক্ষে নীরব থাকাই শ্রেয়।

৬.

এর থেকে বোঝা গেল, বামন প্রমুখ আলংকারিকদের মতে গ্রাম্যতা হচ্ছে শুধু শব্দের দোষ। বামন এই সূত্রে যে উদাহরণ দিয়েছেন তার প্রতি লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, বাক্য অশ্লীল না হয়েও গ্রাম্যতা-দোষে দুষ্ট হতে পারে–

কষ্টং কথং রোদিতি ফুৎকৃতেয়ম।

এ উক্তিতে অশ্লীলতার নামগন্ধও নেই, কিন্তু ‘ফুৎকৃতি’ শব্দই রোদনের রসভঙ্গ করেছে। অবশ্য বাংলা ভাষায় ফুৎকার ইতর শব্দ নয়, তবুও ফোঁ ফোঁ করে কাঁদছে কথাটা আমাদের কানে করুণরসাবহ নয়।

অপর পক্ষে অগ্রাম্য শব্দের সাহায্যেও যথেষ্ট অশ্লীল বাক্য রচনা করা যায়। সুতরাং অশ্লীলতা-দোষ কাকে বলে, তা আলংকারিকদের মুখে শোনা যাক। বামন বলেছেন যে, সেই বাক্য অশ্লীল যা–

ব্রীড়াজুগুপ্সামঙ্গলাতঙ্কদায়ী

অর্থাৎ যে কথা শুনে মনে লজ্জা ঘৃণা অথবা অমঙ্গলের আশঙ্কা উদয় হয়, সেই বাক্যই অশ্লীল। এই হচ্ছে এ বিষয়ে অলংকারশাস্ত্রের শেষ কথা। কারণ কাব্যপ্রকাশ সাহিত্যদর্পণ প্রভৃতি নামজাদা, অলংকারশাস্ত্রের অর্বাচীন গ্রন্থসকলে ঐ বামনের উক্তিই পুনরুক্ত হয়েছে, এবং, আমার বিশ্বাস, এই কথাই এ বিষয়ে চরম কথা। অমঙ্গলের আশঙ্কার কথা ছেড়ে দিলে যাতে লোকের মনে লজ্জা কিংবা জুগুপ্সার জন্ম দেয় তাই হচ্ছে অশ্লীল বাক্য। এখন জিজ্ঞাস্য, কার মনে? আলংকারিকদের মতে, সামাজিকদের মনে। তারা সামাজিক বলতে বুঝতেন সেই সম্প্রদায়ের লোক যারা যুগপৎ সভ্য ও সহৃদয়, এক কথায় কাচাৰ্ড সোসাইটি। দেশভেদে ও যুগভেদে কাচাৰ্ড সোসাইটিরও রুচি বিভিন্ন। আনাতোল ফ্রাঁসের কথা ইংরেজের রুচিতে অশ্লীল ঠেকে, ফরাসিদের রুচিতে নয়। আলংকারিকরা অবশ্য স্বদেশি সামাজিকদের কথা বলেছেন, বিদেশি সামাজিকদের নয়।

৭.

শ্লীলতা-অশ্লীলতা সম্বন্ধে আলংকারিকদের সেকেলে মতামত একালের লোককে স্মরণ করিয়ে দেবার উদ্দেশ্য কি? আমাদের দেহে এখন তো আর সেকালের মন নেই। যুগে যুগে লোকের মনের পরিবর্তন ঘটে, সুতরাং সেকালের বিধিনিষেধের একালে সার্থকতা নেই। এ কথা সত্য বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নয়। মানুষের মতামত যে পরিমাণে বদলায়, তার মনের প্রকৃতি সে পরিমাণে বদলায় না। অতএব অনেক সেকেলে মতামতের অন্তরে যে মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় সে মনোভাব কস্মিনকালেও একেবারে বাতিল হয়ে যায় না, এবং অনেক ক্ষেত্রে আমরা আবিষ্কার করি যে, প্রাচীন মন বর্তমান মনের চাইতে এক ধাপ উঁচুতে উঠেছিল। আমার বন্ধু শ্ৰীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত তাঁর রচিত কাব্যজিজ্ঞাসায় প্রমাণ করেছেন যে, যে সমাজের মনে কাব্যজিজ্ঞাসা নেই সে সমাজ কখননা। কাব্যমীমাংসায় উপনীত হতে পারে না। এই কারণেই আমাদের কাব্যবিচার প্রায়ই বাজে ও এড়ো হয়। অলংকারিকদের কাব্যবিচারের আর যাই ত্রুটি থাক্ সে বিচার কখনো ভুল পথে যায় নি; বেশি দূর যেতে না পারে, কিন্তু ঠিক পথেই গিয়েছে।

সম্প্রতি বাংলা সাহিত্যে একটি নূতন কথার আবির্ভাব হয়েছে। সে কথাটি হচ্ছে ‘সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা। এখন, এ কথা জোর করে বলা যেতে পারে যে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা সাহিত্যের স্বাস্থ্য নিয়ে কখনো মাথা ঘামান নি; তারা যার আলোচনা করেছেন, সে হচ্ছে কাব্যের রূপ। আর, যার রূপ নেই, তা যে কাব্য নয়, এ কথা অবিসম্বাদী। এই রূপের বিচার করাই সমালোচকের একমাত্র কর্তব্য।

৮.

আলংকারিকদের মতে অশ্লীলতা একটি দোষ; কেননা, তা কাব্যের রূপ নষ্ট করে। কারণ, ব্ৰীড় জুগুপ্সা প্রভৃতি মনোভাব কাব্যের রসাস্বাদনে বিঘ্ন ঘটায়, একটি বদ সুর লাগালে যেমন রাগের রূপ নষ্ট হয়; কারণ, শ্রোতার কানে তা বেসুরা লাগে।

এ কথা বলা বাহুল্য যে, বেসুর তার কানেই শুধু ধরা পড়ে যার কানে ও প্রাণে সুর আছে। অশ্লীলতা কাব্যের দোষ, কেননা তা সামাজিক লোকের রুচিতে বেখাপ্পা ঠেকে। এ ক্ষেত্রে সামাজিক বলতে আলংকারিকরা বুঝতেন কাব্যরসিক। মানুষের ভিতর কাব্যরসিক দার্শনিক বৈজ্ঞানিক সংগীতরসিক প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর লোক আছে। এ জাতিভেদ ডিমোেক্রাসিও দূর করতে পারবে না। আলংকারিকদের মতে শ্লীলতা ও অশ্লীলতার কষ্টিপাথর হচ্ছে কাব্যরসিকসমাজের রুচি।

এখন, সকল সমাজের লোক সমান কাব্যরসিক নয়। দার্শনিক হিসাবে জর্মানদের যেমন খ্যাতি আছে, নৈতিক হিসাবে ইংরেজদের, কাব্যরসিক হিসাবে ফরাসিদের তেমনই খ্যাতি আছে। ফরাসিদের সুরুচি সম্বন্ধে কাইজারলিঙের মত অবাধে গ্রাহ্য করা যেতে পারে, কারণ তিনি একাধারে ঘোর দার্শনিক ও পুরো জর্মান। তার কথা এই–

The French taste is in itself so good that the on of Paris-that impersonal anonymous they-has a surer judgment than any save the most unusual individual. (Europe)

অথচ ফরাসি রুচি ইংরেজি রুচির সঙ্গে মেলে না। সুতরাং আমাদের পূর্বপুরুষদের অশ্লীলতা সম্বন্ধে ধারণা ইংরেজদের ধারণার সঙ্গে মেলে না বলে যে তা নিকৃষ্ট, এমন কথা মূখ ছাড়া আর কেউই বলবেন না। কাব্য সম্বন্ধে সুরুচি ও কুরুচি লোকের কাব্যজ্ঞানের উপরেই নির্ভর করে, কোনোরূপ বৈজ্ঞানিক দার্শনিক নৈতিক কিংবা সামাজিক মতামতের উপর নির্ভর করে না। এই সত্যটিই আলংকারিকরা বহু পূর্বে আবিষ্কার করেছিলেন।

৯.

সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা বাক্যটি সম্পূর্ণ নিরর্থক। সাহিত্যের স্বাস্থ্য জিনিসটি কি এবং কোন্ কোন্ বস্তুর সদ্ভাবের উপর তা নির্ভর করে, তার নির্ভুল হিসাব আজ পর্যন্ত কেউ দিতে পেরেছেন বলে আমি জানি নে। আর যদিই ধরে নেওয়া যায়, সাহিত্যেরও স্বাস্থ্য বলে একটা গুণ আছে, তাহলে সে স্বাস্থ্য রক্ষা করবেন কে এবং কি উপায়ে? পুলিশ ও সমালোচক সাহিত্যের উপর কড়া শাসনের বলে? বলা বাহুল্য, যারা এরূপ শাসনের পক্ষপাতী, তারা স্বাস্থ্যের বিষয় সব জানতে পারেন, কিন্তু সাহিত্যের বিষয় কিছুই জানেন না।

আমার মনে হয়, যাঁরা মুখে বলেন সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা, তাঁরা আসলে চান সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষা। আর তাদের কাছে সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষার অর্থ সমাজ রক্ষা। সমাজ সুস্থই হোক আর অসুস্থই হোক তা যেমন আছে সেই ভাবেই টিকে থাক্, এই হচ্ছে তাদের আন্তরিক কামনা; এবং এ-জাতীয় লোক কথাকে অত্যন্ত ডরান, কারণ তাদের ধারণা সামাজিক মনের উপর কথার প্রভাব মারাত্মক, বিশেষতঃ সে কথা যদি উজ্জ্বল ও মনোহারী হয়। পলিটিশিয়ানরা যখন সমাজের উপরে খড়্গহস্ত হন, তখন এই দল বিশেষ বিচলিত হন না; কারণ তারা জানেন, ও হচ্ছে কাজের কথা। কবির উক্তিই তাদের কাছে অসহ্য, কেননা এ হচ্ছে ভাবের কথা। আর ভাবের স্পর্শেই মানুষের মনোভাব বদলে দিতে পারে, তেল-নুন-লকড়ির কথাতে পারে না; কারণ সে কথা মানুষের অন্তরাত্মাকে স্পর্শ করে না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যে বাক্য সামাজিক লোকদের মনে এই জাতীয় অশঙ্কার উদ্রেক করে, সে বাক্য রসের প্রতিবন্ধক কি না।

১০.

সংস্কৃত আলংকারিকরা ইংরেজিতে যাকে বলে মর্যালিটি তার বিশেষ বিচার করেন নি। তবুও এ কথা নির্ভয়ে বলা যায় যে, যে উক্তি মানুষের মরাল সেক্সকে পীড়িত করে, তাও ছিল তাদের মতে কাব্যে বর্জনীয়। কবি রাজশেখর তাঁর কাব্যমীমাংসায় বলেছেন–

অসদুপদেশকত্বাত্তর্হি নোপদেষ্টব্যং কাব্য ইত্যপরে।

অর্থাৎ অপর আলংকারিকদের মতে কাব্যে অসদুপদেশ দেওয়া অকর্তব্য। কিন্তু তাঁর মতে–

অস্ত্যয়মুপদেশঃ কিন্তু নিষেধ্যত্বেন ন বিধেয়ত্বন।

অর্থাৎ অসাধুপদেশেরও কাব্যে স্থান আছে, কিন্তু নিষেধ হিসাবে বিধি হিসাবে নয়। রাজশেখরের সঙ্গে অপর আলংকারিকদের মতের প্রভেদ কোথায়, বোঝা কঠিন। বোধ হয় অপর আলংকারিকদের মতে অসদুপদেশ কাব্যে একেবারে বর্জনীয়, কিন্তু রাজশেখরের মতে কাব্যে সে উপদেশ থাকতে পারে, কবি যদি সে উপদেশকে অসৎ বলেই উল্লেখ করেন। কাব্যের প্রভাব যে লোকের মনের উপর প্রবল, সে ধারণা তাদেরও ছিল। রাজশেখর বলেছেন–

কবিবচনায়ত্তা লোকযাত্রা। সা চ নিঃশ্রেয়সমূলম্।

এর বাংলা : লোকের জীবনযাত্রা কবিবচনের আয়ত্ত এবং সে জীবনযাত্রার মূল হচ্ছে নিঃশ্রেয়স, ইংরেজিতে যাকে বলে virtue, welfare। যারা বিশ্বাস করতেন যে, মর্যালিটি হচ্ছে জীবনযাত্রার মূল, তাঁদের মতে কাব্যের ফুল সে মূল হতে বিচ্ছিন্ন নয় এবং সে মূলের সংস্কার কাব্যকুসুমের অন্তর্নিহিত। এর থেকে দেখা যায় অশ্লীলতার ন্যায় অসদুপদেশও সেকালেও কাব্যের দোষ বলেই গণ্য ছিল। তবে আমাদের সঙ্গে তাঁদের প্রভেদ এই মাত্র যে, তারা অসৎ বাক্যকে এসথেটিক ইমোশনের প্রতিবন্ধক হিসেবে দুষ্ট মনে করতেন, অপর পক্ষে আমরা আমাদের সোনার সংসার ছারখারে যাবে, এই ভয়েই অস্থির। এ প্রভেদ মস্ত প্রভেদ। কাব্যমীমাংসার ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন beautyর অনুরক্ত, আমরা হয়েছি utilityর ভক্ত।

১১

আমরা যে এসথেটিক ইমোশনকে আমল দিই নে, তার কারণ আমরা ইংরেজিশিক্ষিত। ইংলণ্ডের জনসাধারণ যে এ রসে বঞ্চিত, এ কথা সবাদিসম্মত। আমি পূর্বে বলেছি, ইংরেজ জাতি ঘোর নৈতিক বলে গণ্য, তবে মর্যালিটিকে তারা ইউটিলিটিতে পরিণত করেছে। আমরা ইংরেজের শিষ্য, ফলে আমাদের সুন্দর-অসুন্দর সৎ-অসৎ সত্যমিথ্যার জ্ঞান, ইংরেজি জ্ঞানের অনুরূপ। কাব্যজিজ্ঞাসা ও ধর্মজিজ্ঞাসার প্রভেদ আমরা ধরতে পারি নে। আমাদের কাব্যে সুরুচি ইংরেজি অরুচির তর্জমা মাত্র। আমি এ প্রবন্ধ শুরু করেছি হল সাহেবের সংস্কৃত কাব্যে অরুচির উল্লেখ করে। আর শেষ করছি এই বিংশ শতাব্দীর একটি ইংরেজ ওরিয়েন্টালিস্টের কথা দিয়ে। উনবিংশ শতাব্দীর এ বিষয়ে মতামত বিংশ শতাব্দীর ইংরেজ বিদষ্মমণ্ডলীর কাছে একেবারেই অগ্রাহ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের মন উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজি মতের দাসত্ব হতে মুক্তি লাভ করে নি। এখন বাসবদত্তা সম্বন্ধে কীথের কথা শোনা যাক—

It would be quite unjust to accuse Subandhu of indecency or savagery as one distinguished editor did. To apply mid-Victorian conceptions of propriety to India is obviously absurd and wholly misleading. Indian writers, not excluding Kalidasa, indulge habitually con amore in minute descriptions of the beauty of women and the delights of love which are not in accord with western conventions of taste. But the same condemnation was applied by contemporaries to Swinburne und Shakespeare’s frankness is more resented by Tinglish than by German taste. What is essential is to repel the councction of such description nith iinmorality and to assert that they must be approved or condemned on artistic grounds alone. There is all the world of difference between that we find in the great poets of India and the frank delight of Vartial and Pertronius in descriptions of immoral scenes. (History of Sanskrit Literature)

সেকালের আলংকারিকরা যদি একালে সশরীরে উপস্থিত থাকতেন এবং ইংরেজি ভাষা জানতেন, তাহলে কীথ সাহেবের কথায় তারা সম্পূর্ণ সায় দিতেন, বিশেষতঃ তার বক্ষ্যমাণ উক্তিটি তাদের কাছে ষোলো আনা গ্রাহ্য হত। কীথ সাহেব বলেছেন যে–

What is essential is to assert that they must be approved or condemned on artistic grounds.

বিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় মতের সঙ্গে যে হিন্দু যুগের ভারতবর্ষীয় মতের ঐক্য থাকবে, এটা কিছু আশ্চর্যের বিষয় নয়। মানুষ এককালে যে-সত্যের সন্ধান পায়, তা চিরকালের সত্য, কিন্তু মধ্যে মধ্যে তা অজ্ঞতার আবরণে ঢাকা পড়ে, আবার কালক্রমে সে আবরণ মুক্ত হয়; তখন লোকে মনে ভাবে যে, সেটি নূতন-আবিষ্কৃত সত্য।

আমি এ প্রবন্ধে কাব্যে অশ্লীলতা নামক দোষ সম্বন্ধে সংস্কৃত আলংকারিকদের মতের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে চেষ্টা করলুম এই কারণে যে, সে মত প্রাচীন হলেও অনবীন নয়।

১৩৩৬ বৈশাখ

চিত্রাঙ্গদা

প্রেসিডেন্সি কলেজ পরিষদে পঠিত

রবীন্দ্রপরিষদের পক্ষ থেকে শ্রীমান সোমনাথ মৈত্র আমাকে আপনাদের কাছে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সম্বন্ধে দু চার কথা বলবার জন্য বহুবার অনুরোধ করেছেন। তার অনুরোধ রক্ষা করতে আমি সদাই প্রস্তুত, কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমি বরাবরই ইতস্ততঃ করেছি। কারণ রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সমালোচনা করতে আমি ভয় পাই।

এ বিষয়ে যখনই কিছু বলবার প্রবৃত্তি মনে জেগে ওঠে, তখনই এ প্রশ্নও আমার মনে উদয় হয় যে, কাব্য সমালোচনা করবার সার্থকতা কি? আমি জানি যে, সমালোচনা জিনিসটে সাহিত্য-জগতের অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে। বরং আমাদের স্কুলকলেজে কবির চাইতে সমালোচকেরই প্রাধান্য বেশি। প্রসিদ্ধ ফরাসি দার্শনিক তেই-এর ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস আমরা অনেকেই পড়েছি। কেননা ইংরেজি সাহিত্যের এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্য সে বই আমরা অধ্যয়ন করতে ও যথাসাধ্য কণ্ঠস্থ করতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু উক্ত বিপুল সাহিত্যের সঙ্গে সাক্ষাংপরিচয় আমাদের ক’জনের আছে? এ ক্ষেত্রে সমালোচনা কাব্যের রসাস্বাদ করবার পক্ষে একটি অন্তরায় মাত্র। কোনো বিশেষ ভাষার সমগ্র কাব্যের ইতিহাসের কথা ছেড়ে দিলেও একটি বিশেষ কবির কাব্যের রসম্বাদ করবার পক্ষেও তার উক্তরূপ সমালোচনা তেমন অনুকূল নয়। গেরফিনুস Gervinus অথবা Dowden ডাউডেনের সমালোচনা পড়ে ক’জন পাঠক শেক্সপীয়ারের কাব্যের রসগ্রাহী হয়েছেন। আমরা যখন ইেন পড়ি অথবা গেরফিনুস পড়ি, তখন আসলে সমাজ ও সংসার সম্বন্ধে তাঁদের ফিলসফিই পড়ি। এ জাতীয় ঐতিহাসিক দার্শনিক সমালোচনার গলদ এই যে, কাব্যের আত্ম দেশকালের মধ্যে আবদ্ধ নয়, আর কাব্যরসিক মাত্রই জানে যে, কাব্য হচ্ছে ফিলসফির বহিভূত, কারণ মানবাত্মার যে মূর্তির সাক্ষাৎ কাব্যে পাওয়া যায়, তার সাক্ষাৎ দর্শনে মেলে না।

২.

আমার কথা ভুল বুঝবেন না। আমি এ কথা বলতে চাই নে যে, কবি ফিলসফার হতে পারে না, আর ফিলসফার কবি হতে পারে না। পৃথিবীতে এমন কবিও আছেন যাকে লোকে মহাদার্শনিক মনে করে, অপরপক্ষে এমন দার্শনিক আছেন যাকে লোকে মহাকবি মনে করে। প্লেটোর দর্শন তো কাব্য বলে ইউরোপে বহুকাল থেকে গণ্য হয়েছে। এমন কি স্পিনোজার এথিক্স, জিয়োমেটির পদ্ধতিতে লেখা হলেও তা অনেকের কাছে একখানি মহাকাব্য। অপর পক্ষে শেলি সেক্সপীয়ারের ফিলসফি নিয়ে ইংলণ্ডে কত-না আলোচনা হয়েছে। এমন কি ফিলসফি অব রবীন্দ্রনাথ নামক একখানি গ্রন্থ আছে। অপর পক্ষে উপনিষদ্, কাব্য কি দর্শন, তা মনীষিবৃন্দ আজও ঠিক করতে পারেন নি। কবির সঙ্গে দার্শনিকের প্রভেদ কোথায়, intuitionএর সঙ্গে conceptএর প্রভেদ কি সে তর্ক আজ তুলতেই চাই নে, কেননা সে আলোচনা হবে আগাগোড়া দার্শনিক, অতএব অপ্রাসঙ্গিক। উপরন্তু আমার পক্ষে সে চর্চা নিতান্তই অনধিকারচর্চা।

আমি শুধু এই সত্যটি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, কাব্যসমালোচক মাত্রেই কতক অংশে ফিলসফার হতে বাধ্য। আমাদের দেশের অলংকারশাস্ত্র দর্শনশাস্ত্রের একটি শাখাবিশেষ। গ্রীসে অ্যারিস্টটল যে শ্রেণীর লোক ছিলেন, এ দেশে অভিনব গুপ্তও সেই শ্রেণীর লোক। উভয়েই নৈয়ায়িক।

আগে একটা দার্শনিক মত খাড়া করে তার পর সেই মতানুসারে কাব্যের হীনতা বা শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয় করবার চেষ্টা যে বৃথা, সে জ্ঞান আজকের লোকের হয়েছে। তাতেই ফরাসি দেশের নবযুগের সমালোচকরা নিজেদের ইমপ্রেশনিস্ট বলে পরিচয় দেন, অর্থাৎ তাদের মতে কাব্যবস্তু হচ্ছে সহৃদয়-হৃদয়সংবাদী। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁরা এ আশাও করেন যে, তাঁদের মতামতের universal validity আছে। কোনো সমালোচকের পক্ষে এ আশা ত্যাগ করা অসম্ভব। কারণ আমি যখনই কোনো মতকে সত্য বলে মনে করি, তখনই মনে করি যে, তা সকলের পক্ষে সত্য। তেমনই, যখনই বলি এ বস্তু সুন্দর তখনই এ কথাটা উহ্য রয়ে যায় যে, তা সকলের কাছেই সুন্দর। ইউনিভার্সাল ভ্যালিডিটি অবশ্য দর্শনের বিষয়। সুতরাং আমি রবীন্দ্রনাথের কাব্য সম্বন্ধে যতই অদার্শনিক কথা বলি-না কেন, একটা-না-একটা ফিলসফি তার মধ্যে থেকে উকি মারবে। আর সে ফিলসফি যে কত কঁচা অথবা পচা, তা ধরা পড়বে আপনাদের দার্শনিকচূড়ামণি প্রেসিডেন্টের কাছে। অথচ কি করা যায়? কাব্য ম্যাজিক হতে পারে, কিন্তু সমালোচনা লজিক হতে বাধ্য।

আর-এক জাতীয় সমালোচনা আছে যার রিজুনএর সঙ্গে কোনোই সম্পর্ক নেই, যা ষোলো আনা আরিজনএর ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এ জাতীয় সমালোচনার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে কোনো কাব্যবিশেষের নিন্দা কিংবা প্রশংসা করা। প্রায়ই দেখা যায়, এ নিন্দা-প্রশংসার মূল হচ্ছে রাগ-দ্বেষ। কোনো কারণে কবি নামক মানুষটির উপর বিরক্ত হলে সমালোচক তাঁর কাব্যের নিন্দা করেন এবং অনুরক্ত হলে প্রশংসা করেন। এ অনুরাগ-বিরাগ কাব্যজগতের কথা নয়। আমাদের এই চিরদিনের সমাজ-সংসারের কথা। এ রকম সমালোচনার জন্মস্থান হচ্ছে হৃদয়। আলংকারিকরা যে হৃদয়ের কথা বলেন এ সে হৃদয় নয়, রক্তমাংসে-গড়া সেই হৃদয়, যা প্রাণী মাত্রেরই বুকের ভিতর দিবারাত্র ধড়ফড় করছে। সুখের বিষয়, এই মাংসপিণ্ড হতে আমি কোনোরূপ মতামত উদ্ধার করতে পারি নে। তা যে পারি নে তার প্রমাণ, সাহিত্যিক হিসাবে কেউ কেউ আমার সুখ্যাতি করেন, কেউ কেউ বা অখ্যাতি। কিন্তু এ বিষয়ে সবাই একমত যে, আমার অন্তরে হৃদয় বলে পদার্থটি নেই। আপচ্ছান্তি।

এতদ্ব্যতীত আর-এক শ্রেণীর সমালোচক আছেন যারা কাব্যের বিচারক। এই সব কাব্যজগতের ধর্মাধিকরণের দল, কোন্ কবি কাব্যের কোন্ বিধি পালন করেছেন ও কোন্ নিষেধ অমান্য করেছেন, সেই অনুসারেই কাব্যের সপক্ষে বা বিপক্ষে রায় দেন। আমি কাব্যের এরূপ বিচারক হতে পারি নে, কারণ কাব্যজগতের অলঙ্ঘ্য নিয়মাবলীর অস্তিত্ব আমি মানি নে। কাব্যেরও অবশ্য law আছে, কিন্তু প্রতি যথার্থ কবিই হচ্ছেন তার rules এর স্রষ্টা। যে নিয়মের সাক্ষাৎ কালিদাসের নাটকে দেখতে পাই সে নিয়মাবলীর সাহায্যে শেক্সপীয়ারের কাব্যজগতে সৃষ্টির মূল পদ্ধতি যে তাই সে বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। তা ছাড়া আপনারা আমাকে রবীন্দ্রসাহিত্যের উপর জজিয়তি করবার জন্য আহ্বান করেন নি, কারণ সে কাজের ভার তো মাসিক সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রেরাই অযাচিত ভাবেই নিয়েছে।

৪.

রবীন্দ্র পরিষদের প্রস্তাবে সম্মত হবার পূর্বে আমার ইতস্ততের দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, আমাকে বক্তৃতা করতে হবে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে। আমাকে কি এ ক্ষেত্রে প্রমাণ করতে হবে যে, রবীন্দ্রনাথ একজন কবি? জগবিখ্যাত ইতালীয় দার্শনিক ক্রোচে কাব্যসমালোচকদের বিজ্ৰপ করে বলেছেন, পৃথিবীতে, কোনো দেশে কোনো কালে মানবজাতি কি তোমাদের সার্টিফিকেটের উপর আস্থা রেখে কাউকে কবি বলে স্বীকার করেছে, না, লোকমতে যারা কবি বলে গণ্য ও মান্য হয়েছে, তাঁদের সম্বন্ধেই তোমরা মুখর হয়ে উঠেছ? ইতালিতে দান্তে ও বিলাতে শেক্সপীয়ার লোকমতে বড় কবি বলে গণ্য হবার পরেই না তোমরা। তাঁদের বিষয়ে বক্তৃতা করতে আরম্ভ করেছ? এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর হচ্ছে, হাঁ, তাই। এ কথা যে সত্য তার প্রমাণের জন্য সাগর লঙ্ঘন করবার প্রয়োজন নেই। রামায়ণ ও মহাভারত যে মহাকাব্য সে বিষয়ে লোকমত সমালোচকের মতের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

এ থেকে এই প্রমাণ হয় যে, কবিবিশেষ যে কবি, এই কথাটা মেনে নিয়েই তাঁর কাব্যের আমরা আলোচনা করতে পারি। কারণ কবিত্বশক্তি বস্তু যে কি, তা লজিকের সাহায্যে প্রমাণ করা যায় না। তা যে যায় না তা মানুষ বহুকাল পূর্বে বুঝতে পেরেছে। আমাদের দেশের প্রাচীন আলংকারিক বামনাচার্য বলেছেন যে, ‘কবিত্ববীজং প্রতিভান, এবং উক্ত সূত্রের তিনি বক্ষ্যমাণরূপ ব্যাখ্যা করেছেন–

কবিত্বস্য বীজং কবিত্ববীজং, জন্মান্তরাগতসংস্কারবিশেষঃ।

এ ব্যাখ্যা কি খুব পরিষ্কার? ‘জন্মান্তরাগতসংস্কারবিশেষ’ বলায় শুধু বলা হয় যে, কবিত্বশক্তি অলৌকিক শক্তি অর্থাৎ মিষ্টিরিয়। আমরা অপরের প্রতিভা থাকলে তা চিনতে পারি, কিন্তু তা যে কি স্পষ্ট করে বলতে পারি নে। এর কারণ প্রতিভা স্বপ্রকাশ। কিন্তু তা প্রকাশ করে বলবার প্রয়াস বৃথা। এই চেষ্টা যে ব্যর্থ তার প্রমাণ অ্যারিস্টটল থেকে হেগেল পর্যন্ত সকল দার্শনিকই দিয়েছেন। প্রতিভার সন্ধান যে সাইকলজি নামক বিজ্ঞানের মধ্যে পাওয়া যায় না তার প্রমাণ, ও-বস্তুর মূল কারণ একালের বৈজ্ঞানিকরা ফিজিঅলজির অন্তরে খুঁজেছেন। প্রতিভা যে একরকম insanity এ মতও ইউরোপে প্রাদুর্ভূত হয়েছে। সে মত সত্য কি মিথ্যা সে কথা আমি বলতে পারি নে। আমার বক্তব্য এই যে, প্রতিভা যদি একরকম ইন্স্যানিটি হয় তা হলে এ জাতীয় ইনস্যানিটি অনেকেই বরণ করে নেবেন, অন্ততঃ আমি তো নেই। এই প্রতিভার স্পষ্ট কার্য হচ্ছে আমাদের মনকে উদ্দীপ্ত ও আলোকিত করা। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের স্পর্শে যাদের মন আলোকিত হয়ে ওঠে তার। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা নিজেই realise করেছেন, আর সে আলোক যাদের অন্তরে প্রবেশ করে নি লজিকের সাহায্যে তাঁদের অন্তরের রুদ্ধ বাতায়ন উন্মুক্ত করে দিতে আমি পারব না। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ একজন কবি ও মহাকবি এই কথাটি মেনে নিয়েই তার একটি বিশেষ কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করব।

৫

কোনো কবিকে বড় কবি বলে স্বীকার করতে বাধ্য হলেও তাঁর কাব্য সম্বন্ধে নানাপ্রকার জিজ্ঞাসা আমাদের মনে উদয় হয়। এ ক্ষেত্রে মূল প্রশ্ন হচ্ছে, কাব্যের প্রয়োজন কি? প্রশ্ন বহু পুরাতন। আমাদের দেশে প্রাচীন আলংকারিকরা এ প্রশ্নের যা হোক একটা-না-একটা উত্তর দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। আমি তাদের দু-একটা মতের উল্লেখ করব। এ স্থলে বলে রাখা আবশ্যক যে, আমি ফাঁক পেলেই যে সংস্কৃত আলংকারিকদের মতামত পাঁচজনকে ফুর্তি করে শোনাই, তার কারণ এ নয় যে, আমি তাদের কথা এ বিষয়ে চুড়ান্ত বলে বিশ্বাস করি কিংবা তাদের মতকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করি। আলংকারিক হিসাবে অ্যারিস্টটল বড় কিংবা দণ্ডী বড়, হেগেল বড় কিংবা বিশ্বনাথ বড়, সে বিচার করবার শক্তিও আমার নেই, প্রবৃত্তিও আমার নেই। আমি যে সংস্কৃত অলংকারিকদের দোহাই দিই তার একমাত্র কারণ আমি বাংলা ভাষায় কথা কই, আর সংস্কৃত কথা বাংলা ভাষার মধ্যে যত সহজে বেমালুম খাপ খায়, গ্রীক ও জর্মান কথা ততই সহজে সমালুম বেখাপ্পা হয়।

এখন প্রস্তুত বিষয়ে ফিরে আসা যাক। বামনাচার্য বলেছেন–

কাব্যং সদৃষ্টাদৃষ্টাৰ্থ প্রীতিকীর্তিহেতুত্বাৎ।

বামন নিজেই উক্ত সূত্রের বক্ষ্যমাণ ব্যাখ্যা করেছেন–

কাব্যং সচ্চারু দৃষ্টপ্রয়োজনম্ প্রীতিহেতুত্বাৎ।

অদৃষ্টপ্রয়োজনম্ কীর্তিহেতুত্বাৎ।

সংস্কৃত শাস্ত্রকারের এত সাঁটে কথা কন যে, আমাদের পক্ষে তাদের রচিত সূত্র যেমন সহজবোধ্য তার ব্যাখ্যাও প্রায় তদ্রুপ। আমি অনুমান করছি যে, বামনাচার্যের কাব্যের দৃষ্টপ্রয়োজন হচ্ছে কাব্যভোক্তার প্রীতি, আর তার অদৃষ্টপ্রয়োজন হচ্ছে কাব্যকর্তার কীর্তি। এখন এই অদৃষ্টপ্রয়োজনের কথা মুলতবি রেখে দৃষ্টপ্রয়োজনের কথাটা নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করা যাক, কারণ আজকের সভায় যারা একত্র হয়েছি তাদের কেউই কাব্যের কর্তা নন, সবাই ভোক্তা। কর্তা যে আমরা নই তার প্রমাণ, কবিকীর্তি আমরা কেউই লাভ করি নি, যদিচ আমরা কেউ কেউ পদ্য লিখেছি।

৬.

কাব্যরস আস্বাদ করে যে আমরা প্রীতি লাভ করি এ তো প্রত্যক্ষ সত্য, সুতরাং এ সম্বন্ধে আর তর্ক নেই। কেননা, যা দৃষ্ট অর্থাৎ প্রত্যক্ষ তা স্বতঃসিদ্ধ। তবে মনে রাখবেন, যে বিষয়ে তর্ক নেই সেই বিষয়েই মানুষের তর্কের শেষ নেই। তাই এই প্রীতিকথা নিয়ে দেদার তর্ক করা যেতে পারে, কেননা যুগ-যুগ ধরে করা হয়েছে। প্রীতি অর্থ যদি হয় pleasure, তাহলেই বামনাচার্যের মতকে hedonismএর কোঠায় ফেলে দেওয়া যায়। কাব্য সম্বন্ধে ও-মত অগ্রাহ্য, কেননা। ও-মতানুসারে কাব্য বিলাসের একটি উপকরণ হয়ে পড়ে, অর্থাৎ মাল্যচন্দনবনিতার দলে পড়ে যায়। এ তর্ক ইউরোপীয় পণ্ডিতরা দেদার করেছেন। বোধ হয় তাদের সমধর্মী পণ্ডিতের দল এ দেশে সেকালেও ছিলেন। সে কারণ নব্য আলংকারিকরা প্রীতির বদলে ‘আনন্দ’ শব্দের উপরেই ঝোক দিয়েছেন। এমন কি নব্য আলংকারিকদের আদিগুরুর নাম আনন্দবর্ধনাচার্য। এ আনন্দ যে কোনো লৌকিক আনন্দ নয় সে কথা নব্য আলংকারিকরা স্পষ্টাক্ষরে লিখে গেছেন। আনন্দের ইংরেজি pleasure নয়, joy। A thing of beauty is a joy for ever—কবি কীটসের এ বাণী তারা বিনাবাক্যে শিরোধার্য করে নিতেন, কারণ নিরানন্দ হওয়াটাই সংসারের দাসত্বের ফল, আর আনন্দই মুক্তি। প্রীতি দৃষ্টপ্রয়োজন এ কথা বলার অর্থ কাব্যামৃত-রসাস্বাদ করার আনন্দ ব্যতীত কাব্যের অপর কোনো দৃষ্টপ্রয়োজন নেই। মানবমনের প্রীতিসাধনই কাব্যের একমাত্র utility।

এ কথা প্রসন্নমনে মেনে নেওয়া অনেকের পক্ষে পুরাকালেও কঠিন ছিল, আর একালে একরকম অসম্ভব হয়ে পড়েছে। কারণ একালে মানুষের রক্তমাংসের যা প্রয়োজন তাই মানবজীবনের একমাত্র প্রয়োজন বলে গণ্য হয়েছে এবং সেই প্রয়োজনের কায়মনোবাক্যে সাধনা করাই জীবনের প্রধান কর্তব্য বলে স্বীকৃত হয়েছে। সুতরাং কাব্যের সার্থকতা আমরা মানুষের সাংসারিক প্রয়োজনের মাপকাঠিতে যাচাই করতে সদাই প্রস্তুত।

৭.

কাব্যামৃতরসের আস্বাদ যে মুক্তির আস্বাদ এ মতে সায় দেওয়া আমাদের পূর্বপুরুষদের পক্ষে অতি সহজ ছিল, কেননা তাদের মতে জীবনটা হচ্ছে নিছক ভবযন্ত্রণা। জীবনের ধর্ম হচ্ছে আত্মাকে তার দাস করা, আর মনের এই দাসত্ব হতে মুক্তির প্রসাদেই মানবাত্মা আনন্দ লাভ করে। আমি পূর্বেই বলেছি যে, সকল দেশেই সকল যুগেই অলংকারশাস্ত্র হচ্ছে দর্শনশাস্ত্রের একটি শাখা মাত্র। সুতরাং আমাদের দেশের দর্শনশাস্ত্রের মুক্তির সঙ্গে কাব্যচর্চার মুক্তির জ্ঞাতিত্ব আছে ও উভয়েই স্বজাতীয়।

একালে জীবনের প্রতি আমাদের দার্শনিক অবজ্ঞা নেই, আছে অন্ধভক্তি। কারণ, জীবন আমাদের পক্ষে এখন আর নিরর্থক নয়। আমরা এখন জানি যে, জীবন হচ্ছে ক্রমবর্ধনশীল, এবং তার চরম সার্থকতার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে ভবিষ্যতে। মর্তকে স্বর্গে পরিণত করবার শক্তি মানুষের হাতেই আছে, সুতরাং আমাদের কাম্য পদার্থ মোক্ষ নয়, ভূস্বর্গ। জীবন আজও দুঃখময়, কিন্তু আমাদের পক্ষে পরমপুরুষার্থ হচ্ছে এই দুঃখময় জীবন থেকে পলায়ন করা নয়, তাকে জয় করা। কামনাকে বশ করা জীবনীশক্তির হ্রাস করা, কারণ সে শক্তির যথার্থ কার্য হচ্ছে কাম্য বস্তুকে বশীভূত ও আয়ত্ত করা। এখন আমরা Evolution নামক নূতন বিশ্বকর্মার সন্ধান পেয়েছি, তাই আমরা progress নামক তার চাকা ঘোরানোকে পরমপুরুষার্থ বলে মনে করি। কাল আগে ছিলেন প্রলয়কর্তা, ইভলিউশনের দৌলতে তিনি হয়ে উঠেছেন সৃষ্টিকর্তা। সুতরাং মানুষের যত প্রকার সাংসারিক প্রয়োজন আছে তার সাধনা করাই এ যুগে যথার্থ মানবধর্ম। ফলে অর্থ কাম আমাদের আরাধ্য বস্তু হয়ে উঠেছে। তাই এ যুগে আমরা সবাই হয় (conomical, নয় political, নয় social সমস্যার হাতে-কলমে মীমাংসা করবার জন্য ব্যগ্র। ফলে কাব্য আমাদের এইসব প্রচেষ্টার কতদূর সহায় কি অন্তরায়, সেই হিসেব থেকে কাব্যের মূল্য নির্ধারণ করবার প্রবৃত্তি আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, এসব দিক থেকে কাব্যের সমালোচনা করায় শুধু অল্পবুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হয়। কারণ এ জাতীয় সমালোচকের মনের কথা হচ্ছে, কাব্য থেকে কি শিক্ষা লাভ করলুম, কি আনন্দ লাভ করলুম, তা নয়। এ জাতীয় সমালোচক সেকালেও ছিল এবং তাদের লক্ষ্য করে দশরূপকার ধনঞ্জয় বলেছেন—

আনন্দনিস্যন্দিষু রূপকেষু

ব্যুৎপত্তিমাত্ৰং ফলমল্পবুদ্ধিঃ

যোহপীতিহাসাদিবদাহ সাধুঃ

তস্মৈ নমঃ স্বাদুপরাঙ্মুখায়।

এ সংস্কৃত মত আমি শিরোধার্য করি, কেননা এই হচ্ছে অতি-আধুনিক মত। যে মত অতিপুরাতন এবং সেই সঙ্গে অভিনূতন সে মত যদি ভুল হয় তো তা নাছোড় ভুল, অর্থাৎ সত্য।

৮.

রবীন্দ্রনাথ আজকের দিনে পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় কবি, সুতরাং তাঁর কাব্যে আমরা সুশিক্ষা অশিক্ষা কি কুশিক্ষা কোন্ জাতীয় শিক্ষা লাভ করি এ প্রশ্ন অনেক সমালোচক করেছেন এবং সেব প্রশ্নের উত্তর নিজেরাই দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ তার একখানি কাব্যের উল্লেখ করব, যার উপর অল্পবুদ্ধি সাধু লোকেরা বহু বাণ বর্ষণ করেছেন; যদিচ তাদের মধ্যে অনেকে সেখানি যে যথার্থ কাব্য তা অস্বীকার করতে পারেন নি। সে কাব্যের নাম চিত্রাঙ্গদা। এই চিত্রাঙ্গদা সম্বন্ধে প্রতিকুল সমালোচনার সার সংগ্রহ করেছেন টমসন নামক জনৈক ইংরেজ মিশনারি। তার প্রথম বক্তব্য হচ্ছে–

It is his loveliest dirama; a lyrical feast, though its form is black-verse…. It is almost perfect in unity and conception, magical in expression.

যারা কাব্যের রস উপভোগ করেন তারা এর বেশি কোনো কাব্য সম্বন্ধে আর কি জানতে চান? কিন্তু সাধু ব্যক্তিদের আরও একটি বলবার কথা আছে। এ কাব্য সাধু কি অসাধু তার বিচার তারা না করে থাকতে পারেন না। তাই টমসন বলেছেন

The play was attacked as inmoral, and to this day offends many readers, not all of whom are either fools or milksops.

…. the purpose of the play hias been represented as being the glorification of sexual abandonment.

…. the play, in these earlier passages, repeatedly trembes on the edge of the hog of lubricity.

তার পর এর চাইতেও এ কাব্যের নাকি একটি বড় দোষ আছে। টমসন বলেন–

The most serious charge that can be brought against Chitrangada in against its attitude.

টমসন সাহেবের কৃত চিত্রাঙ্গদা কাব্যের দোষগুণ-বিচারের বিচার করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। আমি কবির উপর জজিয়তি করতে ভয় পাই, কিন্তু সমালোচকের সঙ্গে ঝগড়া আমি সানন্দে করতে পারি।

৯.

চিত্রাঙ্গদা একটি স্বপ্নমাত্র, মানবমনের একটি অনিন্দ্যসুন্দর জাগ্রত স্বপ্ন। এ চিত্রাঙ্গদা সেকালের মণিপুরের রাজকন্যা নন, সর্বকালের মানুষের মনপুরীর রাজরানী, হৃদয়নাটকের রত্নপাত্রী। আমরা যাকে আর্ট বলি তা হচ্ছে মানবমনের জাগ্রত স্বপ্নকে হয় রেখায় ও বর্ণে, নয় সুরে ও ছন্দে, নয় ভাষায় ও ভাবে আবদ্ধ করবার কৌশল বা শক্তি।

অনঙ্গ-আশ্রম হচ্ছে একটি কল্পলোক, যেমন মেঘদূতের অলকা ও কুমারসম্ভবের শৈল-আশ্রম একটি কল্পলোক মাত্র। জিয়োগ্রাফিতে এসব লোকের সন্ধান মেলে না, কারণ মাটির পৃথিবীতে তাদের স্থান নেই, তাদের সৃষ্টি স্থিতি শুধু মানুষের মনে।

মানুষের মন অবশ্য এই পৃথিবী হতে মনোমত উপাদান সংগ্রহ করে এই কল্পলোক রচনা করে; যেমন মানুষে গুটিকতক পার্থিব উপাদান দিয়েই স্বর্গলোক অর্থাৎ সর্বলোককাম্য একটি অপার্থিব কল্পলোকের সৃষ্টি করেছে।

এই কল্পলোক বাস্তব জগৎ থেকে বিভিন্ন হলেও বিচ্ছিন্ন নয়। ভালো কথা, আমরা যাকে বস্তুজগৎ বলি সে বস্তুই বা কি? সে জগৎও তো মানুষের মন রচনা করেছে। কবিতার কল্পনোক ও বুদ্ধির প্রকৃত লোক দুইই মানবমনের সৃষ্টি। এ দুয়ের ভিতর যথার্থ প্রভেদ এই যে, এ দুটি মানবমনের দুটি বিভিন্ন শক্তির রচনা। কথাটা শুনে চমকে উঠবেন না। আপাতদৃষ্টিতে যা বাহ্যবস্তু বলে মনে হয় তাকে যাচিয়ে দেখতে গেলে দেখতে পাওয়া যায় তার। অন্তরে রয়েছে logical mind। আমরা যাকে object বলি তা যে subjectএরই বিকার তা স্বয়ং লজিকই মানতে বাধ্য।

এই বস্তুজগৎ ওরফে মানুষের কর্মভূমির যথার্থ স্রষ্টা হচ্ছে মানুষের কর্মপ্রবৃত্তি। কর্মজগৎ ও কল্পজগৎ এ দুই জগই সমান সত্য, কেননা আমাদের মনে যেমন কর্মের প্রতি আসক্তি আছে তেমনি কর্মজগৎ থেকে মুক্তি পাবারও আকাক্ষা আছে। এই আকাক্ষা চরিতার্থ হয় আমাদের স্বকপোলকল্পিত ধর্মে ও আর্টে। সুতরাং চিত্রাঙ্গদা যে-জাতীয় স্বপ্ন সে স্বপ্নেরও আমাদের আন্তরিক প্রয়োজন আছে। এ প্রয়োজনের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন শুধু সেই জাতীয় বুদ্ধিমান লোকেরা যাদের অন্তর একান্ত বিষয়বাসনার গণ্ডীবদ্ধ, সে বিষয়বাসনা ব্যক্তিগতই হোক আর জাতিগতই হোক। এঁদের মনে কর্মজিজ্ঞাসার অতিরিক্ত জিজ্ঞাসা নেই। এই একচক্ষু হরিণের দল ভুলে যান যে, মানুষমাত্রই বাস করে কতকটা কর্মজগতে আর কতকটা স্বপ্নলোকে।

১০.

এই স্বপ্নকে যাঁরা সম্পূর্ণ সাকার করে তুলতে পারেন, অর্থাৎ সমগ্র ও পরিচ্ছিন্ন রূপ দিতে পারেন, তারাই হচ্ছেন পূর্ণ আর্টিস্ট। রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা কাব্য মানুষের যৌবনস্বপ্নের একটি অপূর্ব এবং সর্বাঙ্গসুন্দর চিত্র।

ছবি গান ও কবিতার বিষয় আলোচনা করতে হলেই আমরা ‘সুন্দর’ শব্দটি বারবার ব্যবহার করতে বাধ্য হই— যেমন দর্শন ও বিজ্ঞানের আলোচনা করতে বসলে আমরা বারবার ‘সত্য’ শব্দটি ব্যবহার করতে বাধ্য হই। অথচ beauty ও truthএর বাচ্য পদার্থের মত অনির্দেশ্য বস্তু আর ভূভারতে নেই। তাই আমরা সৌন্দর্য’ শব্দের বদলে সৌন্দর্যের নানারকম উপকরণের উল্লেখ করি, যথা, মাধুর্য ঔদার্য কান্তি দীপ্তি সুষমা সৌকুমার্য লালিত্য লাবণ্য চমৎকারিত্ব মনোহারিত্ব ইত্যাদি। এ সব নামই সৌন্দর্যের বেনামি হিসাবেই ব্যবহৃত হয়। ফলে এসবের প্রসাদে সৌন্দর্যের অর্থ স্পষ্টতর হয় না, কিন্তু সৌন্দর্য নামক গুণটির অনুভূতি লোকসামান্য। সুতরাং সেই অস্পষ্ট অনুভূতির উপরই আমার এ আলোচনা প্রতিষ্ঠিত করব। আর তা করায় ক্ষতি নেই। কারণ যেসকল দার্শনিক beauty, truth প্রভৃতি শব্দের চুলচেরা বিচার করেন, তারা অনেকেই সোনা ফেলে আঁচলে গিট দেন। অর্থাৎ নামের সন্ধান করতে রূপের সন্ধান হারিয়ে ফেলেন।

কোনো কাব্যের আত্মার পরিচয় দেওয়ার চাইতে তার দেহের পরিচয় দেওয়াটা ঢের সহজ, কেননা দেহ জিনিসটে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও পরিচ্ছিন্ন। আর, সকলেই জানেন যে, ভাষা হচ্ছে ভাবের দেহ। নীরব কবি বলে পৃথিবীতে কোনো প্রকার জীব নেই, কেননা এ পৃথিবীতে ভাষাহীন ভাব নেই। সুতরাং আমি যদি চিত্রাঙ্গদার ভাষার সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি তাহলে আশা করি তার আত্মার সাক্ষাৎকার আপনারা আপনা হতেই পাবেন। আমাদের দেশে লোকে ভগবানকে কায়াহীন সত্তা হিসাবে ধারণা করতে পারতেন না, তাই বৌদ্ধরা তাকে ধর্ম-কায় ও বৈষ্ণবেরা মন-কায় বলে উপলব্ধি করতেন। সুতরাং কাব্যকে ভাষা-কায় বলায় আমরা কাব্যের আত্মা সম্বন্ধে নাস্তিক অথবা দেহাত্মবাদী বলে অন্ততঃ এ দেশে গণ্য হব না।

১১

কবিকঙ্কণ বলেছেন যে, চণ্ডীকাব্য তিনি লেখেন নি কিন্তু চণ্ডী তাঁর হাত ধরে লিখিয়েছেন। ভারতচন্দ্রও ঐ একই কথা বলেছেন। তিনিও অন্নপূর্ণার আদেশে ও প্রসাদে অন্নদামঙ্গল রচনা করেছিলেন। বলা বাহুল্য, এ চণ্ডী এ অন্নপূর্ণা সরস্বতী ব্যতীত অন্য কোনো দেবতা নন। কবিকঙ্কণ সরস্বতীর গুণ-বর্ণনা করতে একটি বিশেষ গুণের উল্লেখ করেছেন যে তাঁর–

বীণাগুণে তরল অঙ্গুলি।

কবিকঙ্কণের অঙ্গুলি কিন্তু তরল নয়, স্কুল। আর ভারতচন্দ্রের অঙ্গুলি লঘু হলেও সে অঙ্গুলি কখনো বীণাগুণ স্পর্শ করে নি, কারণ তার অঙ্গুলি ছিল মেজরাপ-মণ্ডিত। চিত্রাঙ্গদার কবির অঙ্গুলি যে বীণাগুণে পূর্ণমাত্রায় তরল তা যার ভাষার সুরের কান আছে তিনি চিত্রাঙ্গদার দু লাইন পড়লেই বুঝতে পারবেন। চিত্রাঙ্গদা একটি সম্পূর্ণ রাগিণী। এর কোথাও একটি বেসুরো কথা নেই, আর এ ভাষার গতি যেমন স্বচ্ছন্দ তেমনি সলীল। ও-কাব্যের অন্তরে যেমন একটিও বেসুরো কথা নেই তেমনি একটিও উচ্ছল ছত্র নেই। এ কাব্যের ধ্বনি এক মুহূর্তের জন্যও বাণীকে ছাপিয়ে কিংবা ছাড়িয়ে ওঠে নি। ভাষার সমতা ও ধ্বনির মসৃণতা গুণে চিত্রাঙ্গদা মেঘদূত ও কুমারসম্ভবের স্বজাতীয় ও সমকক্ষ। এ ভাষা যেমন প্রসন্ন তেমনি সপ্রাণ, যেমন উজ্জ্বল তেমনি স্নিগ্ধ। এ ভাষা পরিপূর্ণ প্রাণের আবেগে মুক্ত ছন্দে অবলীলাক্রমে বয়ে যাচ্ছে। এ প্রবাহিণীর সুর ললিত, তাল মধ্যমান। এ কাব্য সরস্বতী নিজ হাতে লিখেছেন বললে আমরা সে কথায় অবিশ্বাস করতুম না।

ভারতচন্দ্র স্থানান্তরে বলেছেন যে, অন্নদা তাঁকে ভরসা দিয়েছিলেন যে–

যে কবে সে হবে গীত, আনন্দে লিখিবে।

চিত্রাঙ্গদার কবি, যার মুখ দিয়ে যা বলেছেন তা সবই গীত হয়েছে। এ ভাষা কবির মুখে স্বয়ং বসন্ত দিয়েছিলেন। চিত্রাঙ্গদা বসন্তের নিকট প্রার্থনা করেছিলেন যে–

বড় ইচ্ছা হয়েছিল সে যৌবনোচ্ছ্বাসে

সমস্ত শরীর যদি দেখিতে দেখিতে

অপূর্বপুলকভরে উঠে প্রস্ফুটিয়া

লক্ষ্মীর চরণশায়ী পদ্মের মতন!

হে বসন্ত, হে বসন্তসখে, সে বাসনা

পুরাও আমার শুধু দিনেকের তরে।

বসন্তসমীরণের স্পর্শে চিত্রাঙ্গদার দেহের অনুরূপ চিত্রাঙ্গদা কাব্যেরও দেহ অপূর্ব পুলকভরে ফুটে উঠেছে। এ ভাষা নবীন প্রাণের স্পর্শে আগাগোড়া মুকুলিত ও পুলকিত।

১২

আমাদের নিত্যকর্মের ভাষার সঙ্গে কবির ভাষার যে একটি স্পষ্ট প্রভেদ আছে, তা সকলেই জানেন। দৈনিক সংবাদপত্রের ইংরেজি ভাষা ও শেক্সপীয়ারের ভাষা যে এক নয়, তা যে-কোনো সংবাদপত্রের এক পৃষ্ঠা পড়বার পর শেক্সপীয়ারের নাটকের এক পৃষ্ঠা পড়লেই সকলের কাছে স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে। প্রভেদ যে ঠিক কোথায় তা বলা অসম্ভব। এ ক্ষেত্রে উপায়ান্তরের অভাবে আমরা নানারূপ বিশেষণের আশ্রয় নিই। কিন্তু সেসব বিশেষণের সার্থকতাও অনুভূতিসাপেক্ষ। যে-কোনো বিষয়ের আমরা ব্যাখ্যা শুরু করি নে কেন, লজিকের সাহায্যে কতক দূর অগ্রসর হবার পর আমরা দেখতে পাই যে, লজিকের হাত ধরে আর বেশি। দূর এগনো চলে না। কেননা তখন আমরা এমন-একটি সত্যের সাক্ষাৎলাভ করি যার নাম mystery। এর কারণ ভগবান কৃষ্ণ বলে দিয়েছেন–

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।

এই ব্যক্তমধ্যই লজিকের এলাকা। আমরা যদি বলি কবির ভাষায় প্রাণ আছে, তাহলে বলা হয় যে, কবির ভাষা অনির্বচনীয়; কেননা প্রাণ পদার্থটিও একটি mystery, তবে উপমার সাহায্যে ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার করা যায়। আমাদের কর্মের ভাষা static, অর্থাৎ পদার্থের নামকরণ করেই তার কর্মের অবসান হয়; কবির ভাষা dynamic, অর্থাৎ সে ভাষার অন্তরে গমক আছে, অকবির ভাষার অন্তরে তা নেই। আলংকারিকরা বলেছেন

ইদমন্ধং তমঃ কৃৎস্নং জায়েত ভুবনত্রয়ম্

যদি শব্দহবয়ং জ্যোতিরাসংসারং ন দীপ্যতে।