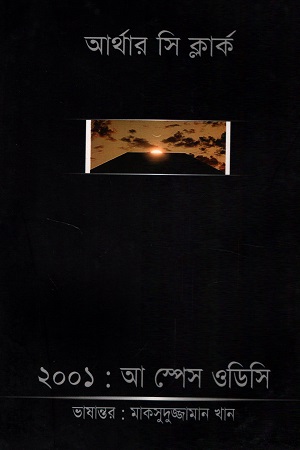

- বইয়ের নামঃ ২০০১ : আ স্পেস ওডিসি

- লেখকের নামঃ আর্থার সি ক্লার্ক

- প্রকাশনাঃ বুক ক্লাব

- বিভাগসমূহঃ অনুবাদ বই, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী

২০০১ : আ স্পেস ওডিসি

০. প্রারম্ভ কথন

২০০১ : আ স্পেস ওডিসি – আর্থার সি ক্লার্ক

ভাষান্তর : মাকসুদুজ্জামান খান

[ষাটের দশকে ব্যতিক্রমী চিত্র পরিচালক স্ট্যানলি কুবরিক হঠাৎ ভাবলেন, প্রকৃত সায়েন্স ফিকশন চাই। সর্বব্যাপী, সর্বদৃষ্টির এক সায়েন্স ফিকশন বানাতে চাইলেন যাতে বিজ্ঞান আসবে পুরোপুরি যুক্তির কাঁধে ভর করে। স্নায়ুক্ষয়ী কাহিনী আসবে বিজ্ঞানের সাথে পায়ে পা মিলিয়ে। স্যাটেলাইটের জনক, মহাকাশ অভিযানের ধারাভাষ্যকার কল্পবিজ্ঞানী আর্থার সি ক্লার্ক তাঁকে যে কাহিনী দিলেন তা দিয়ে সৃষ্টি হল ‘২০০১: আ স্পেস ওডিসি’।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সায়েন্স ফিকশন চলচ্চিত্র। কিন্তু ক্লার্কের মনে হল, কাহিনী পূর্ণ হয়নি। তিনি একই নামে আরো পরিস্কার করে গুছিয়ে লিখলেন এই উপন্যাস। উনিশশ আটষট্টিতে। মহাকাশ অভিযান নিয়ে সারা পৃথিবীর সব সায়েন্স ফিকশনের আদর্শ।

এল অনেক তত্ত্ব। তারপর এর প্রভাব যে কোথায় পড়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। পৃথিবীর প্রতিটি মহাকাশ অভিযানের সায়েন্স ফিকশনে সরাসরি প্রভাব ফেলেছে ক্লার্কের মহাকাশ মহাকাব্য। ইসরায়েল তার মানবীয় কম্পিউটারের নাম দেয় তার দেয়া ‘হাল’ নামানুসারে, আমেরিকার নাসা আজো ‘ওডিসি’ নামে মিশন চালায়! ‘ওডিসি’ অনুবাদ হয় আটত্রিশটি ভাষায়, এ সিরিজের শেষ বইয়ের জন্য ক্লার্ক পান সায়েন্স ফিকশনে রেকর্ড সম্মানী। চল্লিশ বছরে ক্লার্ক আরো চারটি উপন্যাস লিখলেন। সৃষ্টি হল পৃথিবীর দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ সায়েন্স ফিকশন সিরিজ। মহাকাশ অভিযানের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য।

ত্রিশ লাখ বছর আগে প্রাচীন ক্ষুধা-তৃষ্ণার জান্তবতা থেকে বন মানুষের দল চলা শুরু করে, শুরু হয় ওডিসি, এর শেষ দু হাজার এক সালে, পৃথিবী থেকে বিশ হাজার আলোক বর্ষ দূরের এক বিশাল, দানবাকার নক্ষত্রের গর্ভে। এ ক্লাসিক উপন্যাস না পড়লে যে কোনো বিজ্ঞান সচেতন পাঠকের সায়েন্স ফিকশনের স্বাদ অপূর্ণ থেকে যাবে। আর্থার সি. ক্লার্ক ১৯ মার্চ ২০০৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন।]

.

অনুবাদক মাকসুদুজ্জামান খান বায়োটেকনোলজি এন্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এ পড়ালেখা করছেন। তিনি আর্থার সি ক্লার্ক ও আইজাক আসিমভের বেশ কিছু লেখা ভাষান্তর করেছেন।

.

বর্তমান পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সায়েন্স ফিকশন লেখক আর্থার চালর্স ক্লার্ক। তিনিই স্যাটেলাইট বিজ্ঞানের জনক। ক্লার্কের অমর কীর্তি ‘২০০১ আ স্পেস ওডিসি’র কথা সায়েন্স ফিকশন পাঠকদের বলাটা এক ধরনের বাহুল্য। সেই চিরায়ত গ্রন্থের অমীমাংসিত রহস্য-পর্দা উন্মোচিত হয়েছে ‘২০১০ ওডিসি টু’তে কিন্তু সেটা শুধুই আগের পর্বের মানুষের শেষ পরিণতি নিয়ে টানা হেঁচড়া নয়। বরং এ খন্ডে তিনি সম্পূর্ণ নতুন, অনন্যসাধারণ আরো একটি পরিণতি রেখেছেন। এটা ২০০১ এর নক্ষত্র শিশুর চেয়ে কোনো অংশে কম ধাক্কা দেয় না পাঠকের মনে।

২০০০ সালের দিকে বিজ্ঞান প্রবেশ করে মহাকাশ যুগে। মানুষ প্রথমবারের মতো পৃথিবীর বাইরে ঘাটি করে। চাঁদের দেশে। আমেরিকান ঘাঁটির নাম ক্ল্যাভিয়াস বেস। সেখানে এক এলাকায় চুম্বক রেখা বারবার এলোমেলো হয়ে যায়।

বিজ্ঞানীরা চল্লিশ ফুট পাথুরে জমির নিচে খুঁড়ে বের করে কালো একটা বস্তু। ত্রিশ লাখ বছরের পুরনো। যত অনুবীক্ষণিক যন্ত্র দিয়েই দেখা হোক, দেখতে একই রকম। সূর্য ওঠার সাথে সাথে সেটা থেকে একটি রেডিও তরঙ্গ ভেসে যায় সৌর জগতের প্রান্তসীমায়। যেন চিৎকার করে বলছে, মানুষ যোগ্য হয়েছে, সে পৃথিবী থেকে চাদে এসে আমাকে খুঁড়ে বের করে আমার গায়ে সূর্যের আলো ফেলেছে… বৃহস্পতি-শনির দিকে পাঠানো হল ডিসকভারি স্পেসশিপ, সাথে মানবীয় কম্পিউটার-হাল। তারপরের সবটুকুই ইতিহাস। অবাক করা ইতিহাস।

ডিসকভারির অধিনায়ক ডেভিড বোম্যান এক অপার্থিব সত্যের মুখোমুখি হয়… এমন কালো বস্তু পৃথিবীতেও ছিল লক্ষ বছর আগে…দু দল বানর পানি নিয়ে ঝগড়া করে ফেরার সময় এর সামনে দাঁড়াত, দেখত ছুঁয়ে… আরাধ্য সত্যের সন্ধান পায় ডেভ বোম্যান। কিন্তু মানুষ তা জানতে পারে না।

মানুষ হারও মানে না। মানতে জানে না। তাই ২০১০ সালে তারা ডিসকভারির সেই ব্যর্থতার কথা মনে রেখেও লিওনভকে প্রস্তুত করার সাহস পায়। কিন্তু এবারের পরিণতিটা অন্যরকম।

.

পঁয়ত্রিশটি ভাষায় অনূদিত মহাকাশ উপন্যাস ওডিসি সিরিজ

২০০১: আ স্পেস ওডিসি

আর্থার সি ক্লাক

অনুবাদ : মাকসুদুজ্জামান খান

.

2001

A SPACE ODYSSEY

ARTHUR C. CLARKE

.

উৎসর্গ

সাত বছরের বন্ধুত্ব শেষে নাফিস আমাকে বলেছিল,

‘দোস, বন্ধু বললে মানুষ আমাদের বন্ধুত্বটা ঠিক বোঝে না।

এখন থেকে আমরা কাজিন।

কিন্তু অবাক হয়ে লক্ষ্য করি,

ভাই হিসেবে পরিচয় দিয়েও গভীরতাটা বোঝানো দুষ্কর

আহমেদ নাফিস শাহরিয়ারকে

.

যঅনুষ্ঠানে আমার উপস্থিতির সময় তার পাঠানো চিঠিতে

২২ আগস্ট, ১৯৯৪

প্রিয় আর্থার,

সরি, ফিল্মের কাজের চাপ আমাকে আপনার এই বিশেষ সম্মান পাওয়া দেখা থেকে বঞ্চিত করল। নয়তো আজ রাতে আমি অবশ্যই এখানে থাকতাম।

প্রত্যাশা অনুযায়ী আপনিই পৃথিবীর সবচে পরিচিত সায়েন্স ফিকশন লেখক। আপনি এক মানুষ হয়ে আমাদের ধুলোর পৃথিবী থেকে নক্ষত্রের জগতে নিয়ে যাবার পথে যে কাজ করেছেন তা আর কোনো একক ব্যক্তিত্ব করতে পারেনি। এমন এক সময়ে নিয়ে যাবার কাজ করছেন যেখানে অচেনা বুদ্ধিমত্তার কাছে মানুষ হবে ঈশ্বর পিতা, বা গডফাদার।

অন্যক্ষেত্রে, যখন এই অনুষ্ঠান প্রচারিত হবে, ইউনিভার্সের অসীম পথে পরিভ্রমণ করতে থাকবে অনন্তকাল ধরে, তখন তাদের চোখেও ব্যাপারটা ধরা পড়বে, পড়বেই। তারাও শ্রদ্ধায় মাথা অবনত করবে তার প্রতি যিনি তাদের অস্তিত্বের সবচে বড় এবং দূরদর্শী সমর্থক।

.

কিন্তু কে জানে, আগামীদিনের মানুষ আপনার সেই প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাবে কিনাঃ পৃথিবীতে আদৌ বুদ্ধিমত্তা আছে তো?

আপনার,

স্ট্যানলি

.

এই ক’দিন আগেও আমি স্বপ্ন দেখছিলাম তাকে নিয়ে। যেমন ছিলেন ১৯৬৪ সনে, তেমনি। প্রশ্ন করলেন, ‘যাক, এখন কী করণীয়?’ তো, যদি এরপর বলে আসলেই কিছু থেকে থাকে, সেখানে ব্রায়ান এলডিসের চমৎকার ছোটগল্প ‘সুপারটয় সারা গ্রীষ্ম জুড়ে ভাল রয়’ অনুসরণে তিনি ‘এ আই’ নামে যে ছায়াছবিটা গড়তে চান এবং নানা ঝুট-ঝামেলায় কুলিয়ে উঠতে পারেননি সেসব কথা মনে পড়ে।

আমার এক জীবনে সবচে গভীর দুঃখের মধ্যে একটা, ২০০১ সাল একদিন আসবে, সেদিন আমার পাশে মহান চলচ্চিত্রকার স্ট্যানলি কুবরিক থাকবেন না।

আর্থার সি ক্লার্ক

১৬-০৪-১৯৯৯

.

স্ট্যানলির স্মৃতির প্রতি

সামনের ভূমিকাটা লেখার মাত্র সপ্তাহদুয়েক পরেই নিথর করে দেয়া অপ্রত্যাশিত এক খবর পেলাম। স্ট্যানলি কুবরিক সত্তর বছর বয়েসে মারা গেছেন। দু-হাজার এক সালে আমাদের চলচ্চিত্রটার এক নতুন রূপ মুক্তি দেয়ার ইচ্ছা ছিল তাঁর; তার সাথে অংশীদারিত্বের দিন ফুরিয়ে যাওয়াতে আমার অন্তরের অন্তস্থল সত্যি সত্যি ব্যথায় ভরে উঠছে।

২০০১ শেষ করার পর তিন দশকে আমাদের খুব কমই দেখা হয়েছিল। কিন্তু বন্ধুত্ব ছিল অটুট। তারই প্রমাণ পাওয়া যায় বি বি সি-র দিস ইজ ইউর লাইফ অনুষ্ঠানে আমার উপস্থিতির সময় তাঁর পাঠানো চিঠিতে:

২২ আগস্ট, ১৯৯৪

প্রিয় আর্থার,

সরি, ফিল্মের কাজের চাপ আমাকে আপনার এই বিশেষ সম্মান পাওয়া দেখা থেকে বঞ্চিত করল। নয়তো আজ রাতে আমি অবশ্যই এখানে থাকতাম।

প্রত্যাশা অনুযায়ী আপনিই পৃথিবীর সবচে পরিচিত সায়েন্স ফিকশন লেখক। আপনি এক মানুষ হয়ে আমাদের ধুলোর পৃথিবী থেকে নক্ষত্রের জগতে নিয়ে যাবার পথে যে কাজ করেছেন তা আর। কোনো একক ব্যক্তিত্ব করতে পারেনি। এমন এক সময়ে নিয়ে যাবার কাজ করছেন যেখানে অচেনা বুদ্ধিমত্তার কাছে মানুষ হবে ঈশ্বর পিতা, বা গডফাদার।

অন্যক্ষেত্রে, যখন এই অনুষ্ঠান প্রচারিত হবে, ইউনিভার্সের অসীম পথে পরিভ্রমণ করতে থাকবে অনন্তকাল ধরে, তখন তাদের চোখেও ব্যাপারটা ধরা পড়বে, পড়বেই। তারাও শ্রদ্ধায় মাথা অবনত করবে তার প্রতি যিনি তাদের অস্তিত্বের সবচে বড় এবং দূরদর্শী সমর্থক।

কিন্তু কে জানে, আগামীদিনের মানুষ আপনার সেই প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাবে কিনাঃ পৃথিবীতে আদৌ বুদ্ধিমত্তা আছে তো?

আপনার,

স্ট্যানলি

.

এই কদিন আগেও আমি স্বপ্ন দেখছিলাম তাকে নিয়ে। যেমন ছিলেন ১৯৬৪ সনে, তেমনি। প্রশ্ন করলেন, ‘যাক, এখন কী করণীয়?’ তো, যদি এরপর বলে আসলেই কিছু থেকে থাকে, সেখানে ব্রায়ান এ্যলডিসের চমৎকার ছোটগল্প ‘সুপারটয় সারা গ্রীষ্ম জুড়ে ভাল রয়’ অনুসরণে তিনি ‘এ আই’ নামে যে ছায়াছবিটা গড়তে চান এবং নানা ঝুট-ঝামেলায় কুলিয়ে উঠতে পারেননি সেসব কথা মনে পড়ে।

আমার এক জীবনে সবচে গভীর দুঃখের মধ্যে একটা, ২০০১ সাল একদিন আসবে, সেদিন আমার পাশে মহান চলচ্চিত্রকার স্ট্যানলি কুবরিক থাকবেন না।

আর্থার সি ক্লার্ক

১৬-০৪-১৯৯৯

সহস্রাব্দ সংস্করণের কথা

আজ পঁয়ত্রিশ বছর হল, একদিন স্ট্যানলি কুবরিক তার সেই ‘ভালো সায়েন্স ফিকশন চলচ্চিত্র’ খুঁজে বেড়িয়েছিলেন। আসল সত্যি বলতে গেলে, বর্তমানের চোখে ১৯৬৪ সালটা যেন অন্য যুগের অধীনে বাস করে। সেই তখন, মাত্র হাতেগোনা দু-চারজন নভোচর মহাকাশে ঢু মেরেছে এবং মহিলাদের আরো দৈন্যদশা, মাত্র একজন। তখন প্রেসিডেন্ট কেনেডি ঘোষণা করলেন, দশক পেরুনোর আগেই মানুষ চাঁদের বুকে পা রাখবে। এখন আমি বাজি ধরতে পারি, খুব বেশি লোক সে কথা বিশ্বাস করেনি সেদিন।

আরো হতাশ করা ব্যাপার হল, মহাকাশে আমাদের চিরসাথী, সবচে কাছের আত্মীয়ের ব্যাপারে আক্ষরিক অর্থে কোনো প্রামাণ্য ধারণা ছিল না আমাদের মনে। এমনকি চাঁদের বুকে প্রথম ভোব নামার সময় কোনো ধুলার সাগরে যে ডুবে যাবে না তাও নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারেনি।

ব্যাপারটা খোলাসা করার জন্য উনিশশো একাত্তরে, যখন আমার মাথা কিছুটা পরিষ্কার ছিল তখন লেখা নন-ফিকশন (আংশিক) টার কথা মনে করিয়ে দিতে দিন। দ্য লস্ট ওয়ার্ল্ডস অফ ২০০১-এ লিখেছিলাম:

চৌষট্টির বসন্তে… চান্দ্র অবতরণ মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে দূরের স্বপ্ন ছিল। কিন্তু বুদ্ধিমত্তার দিক দিয়ে আমরা জানতাম, এ অপ্রতিরোধ্য। আর আবেগের দিক দিয়ে ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারিনি… গ্রিসাম আর ইয়ংয়ের দ্বি-মানব যান আরো এক বছর পরও হালে পানি পায়নি। তখনো চাঁদের বুকের গঠন নিয়ে যুক্তি-পাল্টা যুক্তির ঝড় বইছে… যদিও নাসা আমাদের পুরো ছায়াছবির বাজেট (কোটি ডলারের উপরে) প্রতিদিন খরচ করছে, দেখেশুনে স্পেস অভিযানকে পাহাড় ডিঙানোর চেয়ে লাখ গুণ কঠিন বলেই মনে হয়। কিন্তু আমার বিশ্বাস ছিল স্থির, মানুষ চাঁদের বুকে হাঁটাহাঁটি করার সময়ও এই ছায়াছবিটা সমান জনপ্রিয়তা রাখবে।

সুতরাং, আমাদের কাহিনীটা লিখতে অনেক ঘাম ঝরাতে হল। এমন কিছু লিখতে হবে যেটা বাস্তবের নির্যাসে সিক্ত থাকবে না শুধু, বরং তাই হবে বাস্তব। আবার সেই বাস্তবটা পরের ক’বছরের মধ্যে হলে চলবে না।

আমাদের প্রথম টাইটেলটা ছিল: কীভাবে সৌরজগৎ বিজিত হল। কিন্তু স্ট্যানলি সোজা কথায় একটা অভিযানের বাইরের রূপ বলে দিতে চাননি। তাছাড়া তিনি আমাকে সারাক্ষণ যে কথাটা বলে মজা পেতেন, তা হল, ‘আমি পৌরাণিকতার ঘ্রাণ নিতে ভালবাসি…’

কিন্তু, আজ ২০০১ এই একটু সামনে। হয়তো সে কারণেই ছায়াছবিটা সাধারণ্যে এক সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। আমার বড় সন্দেহ হয়, তার সবচে বড় স্বপ্নগুলোতেও স্ট্যানলি কখনো কি ভেবেছিলেন যে একটা সুপার বল খেলার ঘোষক যখন ত্যালত্যালে কণ্ঠে বলবে, ‘ইট ওয়াজ এ বাগ, ডেভ। তখন টিভির সামনে বসা দশ কোটি আমেরিকানই সাথে সাথে চিনতে পারবে ঠিক কে (বা কোন জিনিসটা…) কাকে কখন এ কথাটা বলেছিল।

আরো একটা ব্যাপার, আই বি এম তার এক মেশিনের নামকরণ যখন সেই পুরনো হাল এর সাথে মিলিয়ে রাখে তখনো স্মৃতিতে ভারাক্রান্ত হতে হয়। যোড়শ অধ্যায়ে পুরো নামটার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

যদি পুরো ব্যাপারটা স্পষ্ট দেখতে চান তো আপনাদের সেই চমৎকার ভয়েজার ক্রাইটেরিয়ন ডিস্ক দেখার কথা বলব। পুরো মুভিটাতো আছেই, সেই সাথে তৈরির সময়ের ব্যাপারগুলোও দেয়া আছে সেখানে। ছবি শু্যট করার সময়ে বাড়তি দৃশ্য সহ বিজ্ঞানী, শিল্পী, টেকনিশিয়ানদের সাক্ষাৎকারও আছে। সেখানে একজন মোটামুটি তরুণ আর্থার সি ক্লার্কের সাক্ষাৎকারের দৃশ্যও আছে। চাঁদের সেই কনফারেন্স রুমে নেয়া হয়, চারপাশে মুভিতে ব্যবহার করা এমন সব জিনিস ছিল কিছুদিন পরেই যেগুলো চাঁদের বুকে বিশ্রাম করার সুযোগ পায়। ব্যাপারটা শেষ হয় আরো বিরক্তিকর কিছু দৃশ্য দিয়ে। পরবর্তীকালে আসা অ্যাপোলো, স্কাইল্যাব সহ অন্যান্য শাটলের সাথে স্ট্যানলির স্বপ্নের কাজের মিল দেখানো হয় পাশাপাশি তুলনা করে।

আমার কাছে ব্যাপারটা তেমন অবাক করা নয়, চলচ্চিত্রের সাথে বইটির মিল নেই, এ দুয়ের সাথে বাস্তবতার তেমন মিল নেই এবং বাস্তবতার সাথে পাল্লা দিয়ে আরো হাজারটা চলচ্চিত্র, ডকুমেন্টারি তৈরি হচ্ছে। তাই আমি একেবারে শুরুতে ফিরে গিয়ে পুরো ব্যাপারটা কোত্থেকে শুরু হল তা আরেকবার মনে করতে চাই।

১৯৬৪’র এপ্রিলে আমি সিলন ছেড়ে গেলাম। সেকালে এ নামেই ডাকা হত জায়গাটাকে। তারপর নিউইয়র্কে সময় ও জীবদ্দশা নিয়ে লেখা ম্যান এন্ড স্পেস বইটার এডিটিং শেষ করার কাজে ঝুঁকেছিলাম। সেখানকার একটা কথা তুলে দেয়ার লোভ সামলে উঠতে পারছি না।

.

সিলনের ভূ-স্বর্গে বেশ ক’বছর কাটানোর পর আবার নিউইয়র্কে ফিরে আসাটা কেমন যেন অদ্ভুত লাগছে। আই আর টি’র মাত্র তিনটা স্টেশনে ঘুরে বেড়ানোও আমার জন্য মহা ব্যতিক্রম এবং ভালো একটা রিল্যাক্স। বিশেষত দিনগুলো যেখানে কাটত হাতির দলে, প্রবাল রিফে, নানা রঙের মৌসুমে ঘুরে বেরিয়ে ডুবে যাওয়া পুরনো দিনের জাহাজের সাঁতার কেটে হরদম দিন কেটে যেত। অন্যদিকে আজব চিৎকার, হাস্যোজ্জ্বল হাজার মুখ, রহস্যময় সম্পর্কের পথে ম্যানহাটানীয়দের একেবারে নিপাট ভদ্র ব্যবহার বিমোহিত করে মুগ্ধতার অন্য অংশকে; তেমি অবাক করে কোমল হুইসেল বাজাতে বাজাতে দিক-চিহ্নহীন সাবওয়ে স্টেশনে ছুটে চলা বজ্রগতির রেলগাড়িগুলোে, বাহারি বিজ্ঞাপন (কোনো কোনোটা আবার অপেশাদার আর্টিস্ট গুবলেট করে ফেলেছে, সেই কাঁচা হাতের কাজও মানিয়ে যাচ্ছে কেমন করে যেন) অযুত রঙে ঝকমক করছে কতশত ব্র্যান্ডের নাম নিয়ে-দ্য নিউইয়র্ক পোস্ট, লেভি’স ব্রেড, পাইল’স বিয়ার, আর মুখের ক্যান্সার উৎপাদনে মহা কার্যকর ডজনখানেক ব্র্যান্ডের কামড়া-কামড়ি। মজার ব্যাপার হল, একটা ব্যাপারে অভ্যস্ত হতে আপনার মিনিট পনের সময় লাগবে, ব্যস। এবং একই সময়ে সেটা মিলিয়ে যাবে মন-মগজ থেকে। (রিপোর্ট অন প্ল্যানেট থ্রি থেকে ‘সন অব ড. স্ট্রেঞ্জলাভ’)

.

ম্যান এন্ড স্পেসের উপর আমার কাজ ভালোভাবে এগুনোর সময়টায় সময় আর জীবন নিয়ে কাজের প্রতি ঈর্ষান্বিত এক সমালোচক বলেছিলেন, ‘এই জবানি দেয়ার অধিকার আপনার আছে? কোথায় সেটা?’

আমি মহিলার দিকে সর্বস্ব ভস্ম করে দেয়া একটা দৃষ্টি হেনে বললাম, ‘আপনি তার দিকেই চেয়ে আছেন।’

সুতরাং, স্ট্যানলির সাথে জোছনা উপভোগ করার মতো সময় আমার হাতে ছিল এবং বেশ ভালোভাবেই ছিল। তাঁর সাথে আমার প্রথম দেখা হয় ট্রেডার ভিক-এ। (তাদের উচিত জায়গাটাকে চিহ্নিত করে রাখা) স্ট্যানলি তখনো তার শেষ ছবি ড, স্ট্রেঞ্জলাভ নিয়ে সোয়াস্তির জাবর কাটছেন এবং আরো উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রজেক্টের ধারণা পাবার অপেক্ষায় দিন গুনছেন। তার লক্ষ্য আরো বড়, ইউনিভার্সে মানুষের অবস্থান নিয়ে কিছু একটা করে দেখানোর ইচ্ছা তাঁর। এমন কিছু করা যার ফলে পুরনো বা নতুন স্কুল শিক্ষকদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে।

স্ট্যানলি এমন এক লোক, যিনি যে কোনো বিষয় মাথায় আসার সাথে সাথে সেটাতেই একেবারে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠতেন। সকল কাজের মহাকাজি। ততদিনে বিজ্ঞান ও কল্পবিজ্ঞান বিষয়ক বেশ কয়েকটা লাইব্রেরি তিনি হজম করে বসে আছেন। এর মধ্যেই একটা সম্পদের স্বত্ব কজা করে নিয়েছেন যেটাকে বলা হয় ‘শ্যাডো অন দ্য সান। আমার মনে পড়ে, তিনি লেখাটা নিয়ে কিছু বলতে পারেননি এমনকি এর লেখকের নামও আমি জানতাম না। সম্ভবত লোকটা সায়েন্স ফিকশনে নবাগত। কিন্তু বেচারার ক্যারিয়ারের গুড়ে আমি বালি ছড়িয়ে দিলাম। কুবরিকেরও কানে কথাটা এসেছিল, ক্লার্ক অন্যের আইডিয়া ডেভলপে তেমন আগ্রহী নয়। (রামা টুর শেষদিকটা দেখুন, কদশক পরে ক্রেডলের সাথে একটা যোগসূত্র বের করা যায়। তারপর, ফয়সালা হল, আমরা একেবারে নতুন কিছু তুলে আনব।

এখন, মুভি গড়ার আগে স্ক্রিপ্ট চাই, স্ক্রিপ্ট পাবার আগে চাই একটা গল্প। যদিও কালস্রষ্টা কিছু পরিচালক শেষের দু বিষয়কে পুরো উড়িয়ে দেয়ার অনেক চেষ্টা করেছেন, তবু তাদের ছায়াছবি খুঁজে পেতে হলে আপনাকে আর্ট থিয়েটার চষে বেড়াতে হবে। হাতে সময় নেই। আমি স্ট্যানলির হাতে আমার ছোট লেখাগুলোর একটা ফর্দ ধরিয়ে দিলাম, তার মধ্যে ‘দ্য সেন্টিনেল’কে আমাদের দুজনেরই বেশ মনে ধরল; এর উপর একটা ভিত্তি দাঁড় করানো যায়।

উনিশশো আটচল্লিশের ক্রিসমাসে শক্তি বিস্ফোরণের মতো গল্পটা লেখা হয়, বিবিসি ছোটগল্প প্রতিযোগিতার জন্য। গল্পটা মেধা তালিকায় উঠে আসেনি। আমার সারাক্ষণ ভাবনা ছিল, কোনো গল্প উঠল! যাই হোক, আমার গল্পটা পরে অ্যাক্সপেডিশন টু আর্থ-এ জায়গা পায়। আমার ভাবনা ছিল, চাঁদে একটা ট্রিগার পুঁতে রাখা হবে মানব জাতির উত্থানের সংকেত পাঠানোর জন্য।

অনেকে বলে বেড়ায় ২০০১ আসলে দ্য সেন্টিনেলের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এ দুয়ের মিল ততটুকুই যতটুকু মিল আছে ওক গাছের কাণ্ড আর ফলের মধ্যে। মুভিটা বানাতে আরো হাজারটা কাঁচামাল প্রয়োজন, দরকার সেগুলোর প্রক্রিয়াকরণ। ‘ভোরের প্রথম মোকাবিলা’ থেকেও আরো কিছু তথ্য এল। এটাও পরে অ্যাক্সপেডিশন টু আর্থ-এ যুক্ত হয়। সময় কম। সব চেঁছে ফেলে নতুন করে লেখার মতো পরিস্থিতি হাতে নেই। লেখাটা একটা মাত্র পর্যায়, তারপর আরো এমন ডজনখানেক পর্যায় পেরিয়ে মুভির কারবার শেষ করতে হবে। তাই আরো অন্য চারটা ছোটগল্প থেকে কিছু কিছু অংশ নিতে হয় আমাদের। কিন্তু চলচ্চিত্রটার এই ছ’ অংশ ছাড়া বাকী সব এক্কেবারে নতুন। আমি, স্ট্যানলির সাথে মাথা ঘামাঘামি করে নির্ভেজাল লোনলি সময় কাটিয়েছি মাসের পর মাস, পশ্চিম ২৩ তম স্ট্রিটের ২২২ নম্বরের বিখ্যাত হোটেল চেলসিয়াতে, রুম নাম্বার ১০০৮-এ।

বেশিরভাগ উপন্যাস লিখেছিলাম এখানে। এখানেই ব্যথাভরা ‘দ্য লস্ট ওয়ার্ল্ডস অব ২০০১’ লিখতে হয়। কেন উপন্যাস লেখা, যেখানে তৈরি করতে চাচ্ছি একটা চলচ্চিত্র! প্রশ্ন করতে পারেন আপনারা। কথাটা সত্যি, নভেলাইজেশন (আহা!) পরে হওয়ার একটা রীতি চালু আছে বেশ জোরদার পন্থায়। স্ট্যানলি ঘড়ির কাঁটা উল্টে দিতে চাইলেন, ব্যস।

কারণ, স্ক্রিনপ্লে’র ঝক্কি জগদ্বিখ্যাত। এত বেশি ডিটেইল হতে হয় যে এটা পড়তে ততটাই খাটনি যতটা হয় লিখতে। জন ফাউলস কথাটা বেশ সুন্দর বলেছিলেন, ‘উপন্যাস লেখা হল অকূল পাথারে সাঁতার দেয়া। আর স্ক্রিনপ্লে? চিত্রনাট্য লিখতে যাওয়া সুগার রিফাইনারির তরল চিনিতে দ্রুত এগুতে চাওয়ার নামান্তর।’

একঘেঁয়েমিতে আমার এলার্জির ব্যাপারটা ধরতে পেরে স্ট্যানলি তাই হয়তো প্রথমে একটা উপন্যাস গড়তে চাইলেন। এর উপর ভিত্তি করেই সাথে সাথে একটা সুন্দর পাণ্ডুলিপি তুলে আনা যাবে। সেই সাথে কিছু পয়সা।)

এবং শেষকালে স্ক্রিনপ্লে আর নভেল একই সাথে সমাপ্তির পথে এগোয়, একই সাথে দ্বিমুখী চাপে পড়ে। তারপর আমি ছবিটা দেখলাম, যেটা খুব কম লেখকই উপভোগ করেছে। (আমার মনে হয় এনজয়’ কথাটা বলা ঠিক হল না।) আর শেষে বদলে দিলাম কয়েকটা চ্যাপ্টার।

সকালে তাড়াহুড়ো করে যে কটা ঘটনার নাম লিখেছি তা থেকে আমাদের নাকে-মুখে খাওয়ার একটু নমুনা পাওয়া যেতে পারে।

.

মে আটাশ, উনিশশো চৌষট্টি, আমি স্ট্যানলিকে বললাম, ‘তারা মেশিন হলেই ভালো, যারা জীবদেহের গঠন নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করবে আমাদের মুভিটাতে। স্ট্যানলি গররাজি, নিমরাজি, পুরো রাজি….

জুন, দুই, গড়ে দৈনিক এক বা দু-হাজার শব্দ লিখছি। স্ট্যানলি বলছেন, আমরা এখানে একটা বেস্ট সেলার পেতে যাচ্ছি অচিরেই।

জুলাই, এগারো, প্লট নিয়ে আলাপ করতে গিয়ে সারাক্ষণ ‘ক্যান্টর’স ট্রান্সফিনিট গ্রুপ নিয়ে বিতণ্ডায় মেতে থাকতে হল। আমি স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম যে সে একজন গণিত-জিনিয়াস।

জুলাই, বারো। সব আছে, শুধু প্লটটা নেই।

জুলাই, ছাব্বিশ। স্ট্যানলির ছত্রিশতম জন্মদিন। তারপর গ্রামে গিয়ে একটা কার্ড পেলাম, লেখা, তুমি কী করে একটা জন্মদিন পালন কর যেখানে যে কোনো মুহূর্তে দুনিয়াটা ফেটে যেতে পারে!’ ( ১৯৯৯ এর আপডেট: আশা করি সেসব কার্ড আরো পাব, প্রচুর পরিমাণে।)

সেপ্টেম্বর, আটাশ। স্বপ্ন দেখলাম, আমি যেন এক রোবট। বারবার বানানো হচ্ছে আমাকে। স্ট্যানলির কাছে আরো দু-অধ্যায় নিয়ে গেলাম, সাথে লেখা, ‘জো লেভিন এ কাজ তার লেখকদের জন্য করে না।’

অক্টোবর, সতের। স্ট্যানলি এমন একটা উপায় পেলেন যাতে এমন একটা রোবট বানানো সম্ভব হবে যেটা আমাদের হিরোদের ভিক্টোরিয়ান সাহিত্যের মতো মহানায়কে পরিণত হবার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না।

নভেম্বর আটাশ, আইজাক আসিমভকে ফোন করলাম। নিরামিষাশীর আমিষভোজীতে পরিণত হতে কী বায়োকেমিস্ট্রি দরকার তা জানতে।

ডিসেম্বর, দশ। স্ট্যানলি এইচ জি ওয়েলসের থিস টু কাম দেখে আমাকে বললেন যে তিনি জীবনে আর যাই করেন না কেন, আমার উপদেশানুযায়ী কোনো চলচ্চিত্র বানাবেন না।

ডিসেম্বর, চব্বিশ। ধীরলয়ে পাতা উল্টে যাচ্ছি, যাতে স্ট্যানলিকে একটা ক্রিসমাস উপহার হিসেবে দেয়া যায়।

.

এটুকু দেখে মনে হতে পারে আমাদের কাজের সমুদ্র শেষ হয়েছে। কিন্তু না। বিধি বাম। আসলে বইটার দু’তৃতীয়াংশ গেল মাত্র। কারণ, আমাদের বিন্দুমাত্র ধারণা নেই এরপর কী হতে যাচ্ছে। কিন্তু এম জি এম আর সিনেরোমা’র সাথে গাঁটছড়া বাঁধতে এটুকুই যথেষ্ট। তো, বেঁধে ফেললেন স্ট্যানলি। প্রাথমিক নামটা ছিল, জার্নি বিয়োন্ড দ্য স্টার্স’। (অন্য দিকে, কীভাবে সৌরজগৎ বিজিত হয়েছিল তা মোটেও বেখাপ্পা নয়, বরং পরিপূরক। কিন্তু আপনি আমাকে ডাকবেন না, তাহলে আমিও আপনাকে বিরক্ত করব না।)

উনিশশো পঁয়ষট্টির হিসাবে স্ট্যানলি ভবিষ্যৎ কল্পনায় অসম্ভব জটিলতা আনছিলেন। ব্যাপারটা আরো গুবলেট হয়ে যায় যখন সিদ্ধান্ত হল যে শু্যটিং হবে ইংল্যান্ডে যেখানে তিনি এখনো নিউইয়র্ক থেকে পাততাড়ি গোটাননি। গোদের উপর বিষফোঁড়া, কোনোমতেই তার আকাশ ভ্রমণ চলবে না।

সমালোচনা করছি না কিন্তু, পাইলটের লাইসেন্স নেয়ার সময়ও স্ট্যানলির অবস্থা বেশি সুবিধাজনক ছিল বলে মনে হয় না। ঠিক যে কারণে ১৯৫৬ সালে আমি সিডনিতে ড্রাইভিং টেস্টে পাশ করার পর আজো হুইল হাতে নিইনি। আমিও জীবনকে বড্ড ভালোবাসি।

স্ট্যানলি ছায়াছবিটা শেষ করছেন, আমি টানাটানি করছি উপন্যাস ভার্সনটা নিয়ে, শেষভাগ নিয়ে যুদ্ধ করছি। কিন্তু ছাপার বেলায় তার সাথে কথা বলে নেয়ার সময় নেই। তিনি কাজে নাক পর্যন্ত ডুবে আছেন দিনরাত। কসম কেটেছিলেন, বই প্রকাশের আগে মুভিটা মুক্তি দেয়ার জন্য হন্যে হয়ে যাননি। কিন্তু আমি হন্যে হয়ে গিয়েছিলাম আটষট্টিতে।

এর জটিল গোলকধাঁধা দেখে অবাক হওয়ার কিছু নেই, মুভি থেকে বই বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন হবেই। স্ট্যানলি সিদ্ধান্ত নিলেন, ডিসকভারি শিপটা বৃহস্পতিতে নামবে, যেখানে মূল উপন্যাসে সেটা শনির অতিথি, বৃহস্পতির গ্র্যাভিটিশনাল ফোর্সকে কাজে লাগিয়ে এগিয়ে যায়।

গতিবৃদ্ধির এই পথ ব্যবহার করেছিল ভয়েজার স্পেসক্রাফট; এগার বছর পর।

শনির বদলে কেন বৃহস্পতি? অন্তত তাতে করে কাহিনীর ধারা আরেকটু সহজ হয়, ব্যস। কিন্তু তারচে বড় কারণ হল, স্পেশাল ইফেক্ট ডিপার্টমেন্ট এমন শনি তৈরি করতে পারেনি যেটা স্ট্যানলিকে খুশি করতে পারবে। তাতে ভালই হল, কারণ ভয়েজার মিশনে শনির বলয়কে কল্পনার চেয়েও জটিল হিসেবে উপস্থাপিত করেছিল পরে; ফলে সেই শনি উপস্থাপিত হলে এতদিনে ছবিটা রদ্দি হয়ে যেত।

জুলাই আটষট্টিতে উপন্যাসটা মুক্তি পাবার এক যুগেরও পরে আমার সেই ওডিসি নিয়ে দ্বিতীয় উপন্যাস লেখার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। সব তো আর আমাদের ইচ্ছানুযায়ী চলে না, ভয়েজারের সেই দারুণ অভিযান আমাকে আরো খুশি করল। আমি আর স্ট্যানলি যে জায়গা নিয়ে স্বপ্নের বেসাতি করেছিলাম সাঁৎ করে সেটাই বাস্তবের দোরগোড়ায় কড়া নাড়তে শুরু করল। বদলে গেল আমার মন-মগজ। কে জমাট পানিতে মোড়া উপগ্রহ আশা করেছিল, কে ভেবেছিল সালফারের অগ্নিগিরির শত কিলোমিটার উঁচু আগুন-বর্ষণ রূপে দোজখ লুকিয়ে আছে বৃহস্পতির আরেক উপগ্রহে।

আজ, সায়েন্স ফিকশন আরো বিশ্বাস্য হতে পারে সত্যিকার সায়েন্সের নির্যাসে সিক্ত হয়ে। তাই, ২০১০: ওডিসি টু এল, সত্যিকার বৃহস্পতির প্রকৃতিকে তুলে ধরে।

এই দু উপন্যাসে আরো একটা বড় পার্থক্য আছে।

প্রথম উপন্যাস এবং চলচ্চিত্র প্রকাশিত হয় মানুষের ইতিহাস দ্বিখণ্ডিত হবার আগের ভাগে, চাঁদে পা রাখার আগেই। নীল আর্মস্ট্রং আর বাজ অলড্রিন নিরব সাগরে পা রাখলেন, ফিকশনের নতুন ধারার আবশ্যকতা বেরিয়ে এল। অ্যাপোলো এইটের চন্দ্রজয়ীরা আগেই চলচ্চিত্রটা দেখেছিলেন। চন্দ্রদেবের দূরপ্রান্তে মুগ্ধতার দৃষ্টি দেয়া প্রথম মানব চোখগুলো নাকি কী একটা খুঁজে বেড়িয়েছিল। তারা পরে আমাকে বলেছিলেন, তাদের চোখ চাঁদের বুকে কালো একটা প্রস্তর খুঁজেছিল এবং তারা সেটা আবিষ্কারের কথা প্রচারের জন্য মুখিয়ে ছিলেন।

হায়, এমন কোনোকিছুতো ছিল না সেখানে!

অ্যাপোলো তের মিশন আসলে ২০০১ এর সাথে কিছুটা যুক্ত ছিল বলা চলে। হাল কম্পিউটার যখন এই থার্টি ফাইভের ব্যর্থতার কথা ঘোষণা করে তখন সে যে কথাটা ব্যবহার করেছিল তা হল, ‘আনন্দে বাধা দেয়ায় আন্তরিকভাবে দুঃখিত; কিন্তু আমাদের একটা সমস্যায় পড়তে হল…’

যাক, অ্যাপোলো তেরোর কমান্ড মডিউলের নাম ছিল ওডিসি। মুভির বিখ্যাত জরথুস্ত্র থিমের মতো করে একটা টিভি সম্প্রচার এসেছিল অক্সিজেন ট্যাঙ্ক বিস্ফোরণের পর। তারা পৃথিবীতে যে কথাটা পাঠিয়েছিল, তা হল, ‘হিউস্টন, আমাদের একটা সমস্যায় পড়তে হল…’

লুনার মডিউলটাকে লাইফবোটে পরিণত করে মেধাবী পরিচালনার মাধ্যমে ওডিসিতে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়। নাসা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর টম পেইন আমার কাছে রিপোর্টটা পাঠানোর সময় কভারে লিখেছিলেন, ঠিক যেমনটা সব সময় আপনি বলে এসেছেন, আর্থার।

এমন আরো অনেক ঘটনা। মহাকাব্যিক যোগাযোগ কৃত্রিম উপগ্রহ ওয়েস্টার-ছয় বা পালাপা বি-দুই এর ঘটনাও মিলে যায়। এগুলো মিসফায়ারিংয়ের কারণে ভুল কক্ষপথে স্থাপন করা হয়েছিল চুরাশি সালে।

কাহিনীর এক পর্যায়ে ডেভিড বোম্যানের ই ভি এ’র বাড়তি অংশ নিয়ে স্পেসশিপ ডিসকভারি থেকে বেরিয়ে গিয়ে হারানো পৃথিবীকে মূল ডিশ দিয়ে বিদ্ধ করতে হয়। (দ্য লস্ট ওয়ার্ল্ডস অব ২০০১ এর ছাব্বিশতম অধ্যায়ে ব্যাপারটা নিয়ে বিস্তর লেখাজোকা ছিল।) তারপর সে সেটা ধরতে পেরেও আসল কাজে ব্যর্থ হয়, এলোমেলো ঘোরা বন্ধ করতে পারে না।

চুরাশির নভেম্বরে নভশ্চর জো অ্যালেন স্পেস শাটল ডিসকভারি ছেড়ে বেরোন (না, কথাটা বানিয়ে বলছি না!) তারপর পালাপার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন। বোম্যানের সাথে তার একটাই পার্থক্য, ব্যাকপ্যাকের নাইট্রোজেন জেটের বা দিয়ে তিনি কাজটা করতে সফল হন।

ডিসকভারির কার্গো বে’ তে স্যাটেলাইটটা নিয়ে আসা সম্ভব হয়। তার দু’দিন পর ওয়েস্টারও উদ্ধার পায়। সে দুটিই ফিরে আসে পৃথিবীতে; আবার চেক করো, আবার ঠিক করো, আবার পাঠাও কালো আকাশে-এবার সফলতা; মানুষের মহাকাশ অভিযানের ইতিহাস ছোট কিন্তু সাহসে ভরা দুর্দান্ত কাজ।

এখনো আমি ফুরিয়ে যাইনি। জো’র এই ঘটনার পর আমি একটা বই পাই হাতে, বইটার নাম, ‘অ্যান্টারিং স্পেস: অ্যান অ্যাস্ট্রোনট’স ওডিসি’, সেই সাথে মলাটে একটা লেখা ছিল:

প্রিয় আর্থার, আমি যখন ছোট্ট এক ছেলে, আপনি আমাকে লেখার পোকা আর স্পেসের পোকা-দুয়েই আক্রান্ত করেন। কিন্তু কেন বলেননি কাজ দুটো বাস্তবে করা কত্তো কঠিন!’

আমি আবেগে বলতে বাধ্য হচ্ছি, এ ধারার সংবর্ধনা আনন্দ দেয় অসীম, সেই সাথে রাইট ব্রাদার্সের মতো অনুভূতি এনে দেয়।

যে উপন্যাস আপনারা পড়তে যাচ্ছেন সেটা মাঝেমধ্যে ভালোভাবেই সমালোচিত হয়েছে। বিশেষত বিস্তর ব্যাখ্যা দেয়াটা একটু দৃষ্টিকটু ঠেকেছে সমালোচকের চোখে। সেই সাথে আরো একটা অভিযোগ, মুভির কয়েকটা রহস্যকে খোলাসা করে ফেলা হয়েছে। এমনকি রক হাডসন প্রিমিয়ারে বলেছিলেন, ‘ক্যান সামওয়ান টেল মি, হোয়াট দ্য হেল দিস ইজ অল অ্যাবাউট?

কিন্তু আমি মোটামুটি স্থির, বইতে সব সময়ই চলচ্চিত্রের চেয়ে একটু বেশি খোলাসা থাকা দরকার, এখানে শব্দ নেই, দৃশ্য নেই, তারপরও বেশি একাগ্রতা আছে। তারপরও আমি ব্যাপারটাকে আরো জটিল করে তুললাম ২০১০ লিখে। (পরে পিটার হেইমস্ এটাকেও একটা দারুণ চলচ্চিত্রের রূপ দেন।) জটিলতা বাড়ালাম ২০৬১ লিখে, জটিলতা বাড়ালাম ৩০০১ লিখে।

কোনো ট্রিলজি’রই আসলে চারটার বেশি খণ্ড থাকা মানায় না। তাই প্রমিজ করতে পারি, ৩০০১ ই ফাইনাল ওডিসি।*

[* লেখক বেশিদিন প্রমিজ ধরে রাখতে পারেননি, সর্বজয়া মহাকাব্য এগিয়ে গেছে, অশীতিপর সর্বশ্রদ্ধেয় লেখক, স্পেস সায়েন্স ফিকশনের জনক আর্থার সি ক্লার্ক এই এখনো লিখছেন ওডিসি’র পঞ্চম পর্ব।]

প্রারম্ভ কথন

প্রতিটি জীবিত মানুষের সামনে এখন ত্রিশটা ভূত নেচে বেড়ায়। কারণ এখন জীবিত মানুষের সাথে মৃতদের অনুপাতটা এমনি। সময়ের জন্মের পর মোটা দাগে দশ হাজার কোটি মানুষ হেঁটে গেছে ধরিত্রীর এই পথ ধরে।

এখন, সংখ্যাটা আগ্রহ জাগায়। কারণ, আমাদের স্থানীয় সৃষ্টি জগৎ, স্থানীয় গ্যালাক্সি দুধসায়রে বা মিল্কি ওয়েতে কমবেশি এই সংখ্যক তারকাই ঘুরে বেড়াচ্ছে। তো, এই পথে চলে যাওয়া প্রতি মানবের জন্য একটা করে নক্ষত্র আলোকদায়িনীর রূপ নিল।

কিন্তু তাদের প্রত্যেকেইতো আরাধ্য সূর্যদেব। বেশিরভাগই আমাদের কাছের নক্ষত্র, যাকে আমরা সূর্য বলে জানি তারচে অনেক অনেক বড়। এবং তাদের অনেকেরই, সম্ভবত বেশিরভাগেরই নিজস্ব আরাধনারত গ্ৰহজগৎ থাকার কথা। তাই, মানবজাতির প্রত্যেক সদস্যকে অসীম জায়গা দেয়ার মতো যথেষ্ট স্থান এই এক জগতে আছে। সেই প্রথম বন-মানবের মতো একটা করে নিজস্ব, একেবারে একার ভূমি দিয়ে নিজের মতো বেহেস্ত বা দোজখ সাজিয়ে দেয়া কোনো কঠিন কাজ নয়।

সেই দূর, তারার দেশের সম্ভাব্য স্বর্গ বা নরকের মধ্যে ক’টায় এখন বসতি আছে? সৃষ্টির কোন্ কোন্ সিঁড়ি বেয়ে?

অনুমানের কোনো উপায় নেই। আমাদের পরের প্রজন্মের কাছে স্বপ্ন হয়ে থাকবে যে মঙ্গল বা শুক্র তাদের চেয়েও লক্ষ লক্ষ গুণ দূরে অবস্থিত সবচে কাছের তারকা-ভুবনটা।

কিন্তু দূরত্ব বিনাশী নয়, দূরত্ব নশ্বর। আমরা, মানবজাতি, একদিন মিলিত হব আমাদের সমকক্ষদের সাথে কিম্বা আমাদের স্বত্বাধিকারীর সাথে; তারার দেশ পেরিয়ে গিয়ে।

মানুষ নিজের অগ্রগতিকে মেনে নিতে বেশ অস্বস্তিতে ভোগে। কেউ এখনো আশা করে যে তারার দেশ ডিঙানো যাবে না। এমন ডিঙি আসবে না কখনো। কিন্তু দলে ভারি হতে থাকারা আজ জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়, এমন মিলন কেন হল না আজো, এখনো, যেখানে আমরা বেরিয়ে পড়তে শিখেছি স্পেসে?’

কেন নয়, অবশ্যই। সেই অতি বাস্তব প্রশ্নের একটা মোটামুটি সন্তোষজনক জবাব দেয়া যায়। কিন্তু মনে রাখবেন, এটা শুধুই এক কল্পনার জাতক।

বাস্তব, আর সব সময়ের মতোই, হবে আরো আরো অনেক অনেক অবিশ্বাস্য।

১. প্রচীন রাত্রি

প্রথম পর্ব – প্রচীন রাত্রি

অধ্যায় ১. ধ্বংসের পথ

এবারের অনাবৃষ্টি চলল কোটি বছর ধরে; এরও অনেক আগেই চারপেয়ে সরীসৃপ[১] সাম্রাজ্যের হয়েছে পতন। এই নিরক্ষীয় অঞ্চলটা অনেক অনেক পরে নাম পাবে আফ্রিকা। এই এখানে, অস্তিত্বের লড়াই পেয়েছে নিষ্ঠুরতার এক নতুন মাত্রা; কিন্তু আজো অস্তিত্ব-বিজয়ীর দেখা নেই। শূন্য, খটখটে মাটিতে একদম ছোট নয়তো একেবারে গতিময় নাহয় পুরোপুরি নির্দয়েরাই পারত বিবর্তনের ফুল ফোঁটাতে। বড়জোর দেখতে পেত বাঁচার ক্ষীণ আশা।

দিগন্তজোড়া তৃণভূমির বনমানুষেরা এসব বৈশিষ্ট্যের কোনোটা নিয়েই জন্মায়নি। তাই পারেনি বসুধাকে পুস্পিত করে তুলতে। এরই মধ্যে প্রজাতিগত অস্তিত্বের দৌড়ে পড়ে গেছে অনেক অনেক পেছনে। তাদের জনাপঞ্চাশেকের একটা দল একসারি গুহা দখল করে বসেছিল। গুহাটার পাশে জ্বলে পুড়ে খাক হওয়া এক উপত্যকা। ভ্যালিটাকে দুভাগ করেছে শামুক-গতির এক ছোট্ট উষ্ণ প্রসবণ। উত্তরে পাহাড়ের তুষার গলে যায়; দু’শ কিলোমিটার সর্পিল পথ পাড়ি দিয়ে নালাটা আসে এখানে। দুঃসময়ে প্রসবণটা উবে যেত একদম, গোটা জীবন টেনে চলত তৃষ্ণার ছায়ায় পিছলে গিয়ে।

এ উপজাতি চিরদিনই ক্ষুধার্ত ছিল, আজ তারা না খেয়ে মরতে বসেছে। সূর্যোদয়ের প্রথম ক্ষীণ আলোকমালা হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে চাচ্ছে গুহার বুকে-এমন সময় চন্দ্র-দর্শী দেখে তার বাবা মরে পড়ে আছে রাতের আঁধারে। সে জানত না যে চির-বুড়োই তার বাবা। এসব সম্পর্ক তার উপলব্ধির অনেক অনেক ঊর্ধ্বে। তবু সেই শুকনো শরীরটা দেখে একটু স্তব্ধ হয়ে যায়; এ অনুভূতিটা পরে নাম পাবে, কষ্ট।

দু’বাচ্চা এর মধ্যেই চেঁচাতে শুরু করেছে অন্নাভাবে। কিন্তু চন্দ্র-দর্শী মুখ ব্যাদান করে তাকাতেই তারা থেমে যায়। মায়েদের একজন দুধের বাচ্চাগুলোর পক্ষ নিল। মা বনমানুষীটা তাদের খাওয়াতেও পারেনি। কিন্তু মা-তো, তাই চন্দ্র-দর্শীর ধমকের জবাবে এক রাগ-ধরানো ভেঙচি কেটে দেয়। এই দু:সাহসের জবাব দেয়ার শক্তিও নেই পুরুষ বনমানুষ চন্দ্র-দর্শীর।

এবার যাবার মতো আলো এসেছে। গুহার ছাদ নিচু, তাই মাথা হেঁট করে চন্দ্র-দর্শী কুঁকড়ে যাওয়া লাশটা তুলে নিল। টেনে চলল নিজের পেছনে পেছনে। বাইরে বেরুতে পেরেই সে কাঁধের উপর শরীরটাকে ছুঁড়ে ফেলে দু-পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়-এ ভুবনে একমাত্র প্রাণী, যে একাজটা করতে পারে।

নিজেদের মধ্যে চন্দ্র-দর্শী ছিল এক দৈত্য। লম্বায় প্রায় পাঁচ ফুট, অপুষ্টিতে জীর্ণ হলেও শত পাউন্ডের বেশি তার ওজন। ওর রোমশ পেশীবহুল শরীরটা মানুষ আর বানরের মাঝামাঝি। কিন্তু মাথাটা বনমানুষের চেয়ে মানবের দিকেই বেশি ঝুঁকে যায়। কপাল ততটা উঁচু নয়, অক্ষিকোটরের মধ্যে উঁচু ভাঁজ দেখা দিয়েছে; মানবতার বার্তা সে নির্ভুলভাবে বয়ে চলেছে নিজের জিনে। প্লেইস্টোসিন যুগের নির্দয় দুনিয়ার দিকে তাকাচ্ছে সে। তার অপলক দৃষ্টিতে এমন কিছু ধরা পড়ে যা আর কোনোদিন কোনো বনমানবের দৃকপাতে উঠে আসেনি। সেই কালো, গহীনে তলিয়ে যাওয়া চোখগুলোতে ভাসা-ভাসা একটু সচেতনতা খেলে যাচ্ছে-এটাই বুদ্ধিমত্তার প্রথম ঝলক যা হয়তো জন্ম-জন্মান্তরেও শিখার মতো জ্বলে উঠবে না; হয়তো কিছুদিনের মধ্যেই তলিয়ে যাবে বিলুপ্তির অতলে।

বিপদের কোনো চিহ্ন নেই, তাই চন্দ্র-দর্শী গুহামুখের প্রায় খাড়া ঢালটা বেয়ে হাচড়েপাঁচড়ে যেতে থাকে; বোঝাটা তেমন কোনো সমস্যা নয়। বাকীরা যেন এই সংকেতের আশায়ই বসে ছিল। সকালের জলপানের জন্য সাথে সাথে বেরিয়ে গিয়ে এগুতে থাকে সেই কাদাপানির নালাটার দিকে।

চন্দ্র-দর্শী উপত্যকার অন্যপ্রান্তে দৃষ্টি ফেলে-যদি অন্যদের দেখা যায়; কিন্তু ওদের মাথার টিকিটারও দেখা নেই। হয় এখনো নিজেদের গুহা ছাড়েনি নয়তো ছুঁড়ে বেড়াচ্ছে পাহাড়ের দূরপ্রান্তগুলো। কোথাও দেখা না যাওয়ায় চন্দ্র-দর্শী ভুলে যায় তাদের কথা; একসাথে একাধিক ব্যাপারে চিন্তা করতে সে আজো শেখেনি। তার মস্তিষ্কই অন্যরকম।

প্রথমেই তাকে চির-বুড়োর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে হবে। কিন্তু এ সমস্যা নিয়ে ভাবতে হয় এক-আধটু। এ মরসুমে অনেক মৃত্যু এসেছে, একটা তার নিজের গুহাতেই; তার মানে তাকে লাশটা সেখানেই ফেলে আসতে হবে যেখানে ফেলে এসেছে নতুন-শিশু কে আকাশের চাঁদটার শেষভাগ বাকী থাকতে। বাকী কাজ সারবে হায়েনার দল।

এক জায়গায় এসে ছোট্ট উপত্যকাটা মিশে গেছে দিগন্তবিস্তৃত চারণক্ষেত্রের সাথে। হায়েনারা এর মধ্যেই প্রতীক্ষা শুরু করে দিয়েছে সেখানে। তার আসার কথা জানতে পেরেই ওরা অপেক্ষা করছে। চন্দ্র-দর্শী একটা ছোট্ট দেখে ঝোঁপের কাছে লাশটা ফেলে রেখে তড়িঘড়ি করে ফিরে যায় গোত্রের বাকীদের সাথে যোগ দিতে। আগের সব হাড়গোড় এর মধ্যেই হাওয়া হয়ে গেছে। আর কোনোদিন নিজের বাবার কথা চন্দ্র-দর্শীর মনে পড়বে না।

সে, তার দু সাথী, অন্য গুহাগুলোর বয়েসীরা আর সব নবীন মিলে খাবার খুঁজে ফিরছিল খরায় শুকিয়ে যাওয়া গাছগুলোর আশপাশে। জায়গাটা উপত্যকার উপরদিকে। গুটি-গুটি ফল আর টসটসে লতাপাতা তাদের আরাধ্য। শিকড়বাকড় নাহয় হঠাৎ ভাগ্যে ঘটে যাওয়া গিরগিটি-ইঁদুর জাতীয় প্রাণীও তারা খোঁজে। একদম বাচ্চা আর অচল বুড়োদেরই শুধু গুহায় রেখে আসা হয়। যদি সারাদিনের চষে বেড়ানোর পর এক-আধটু খাবার বেঁচে যায় তো গুহায় ফেলে আসা বাকীদের খাদ্য পাবার সম্ভাবনা আছে। তা নাহলে হায়েনাদের কপালে শীঘ্রই আবারো ভালো কিছু জুটবে।

আজকের দিনটা ভালই-কিন্তু চন্দ্র-দর্শীর কোনো অতীত স্মৃতি নেই; এক সময়ের সাথে অন্যটার তুলনা সে করতে জানে না। এক মরা গাছের গোড়ায় মৌচাক পেয়ে গেল। সবচে মজার স্বাদটা নিতে পারবে ওরা এবার। ওর গোত্র এরচে সুস্বাদু কিছু চেনে না। শেষ বিকেলে দলটাকে ঘরে তাড়িয়ে নিতে নিতেও নিজের আঙ্গুলগুলো সে চেটে চলে বেখেয়ালে। অবশ্যই, বেশ ভালো পরিমাণে হুলের গুতো জুটেছে ওর কপালে; কিন্তু সেসময়ে ও এগুলোকে থোড়াই পরোয়া করত। এখন তার খিদে মোটামুটি তৃপ্তির দিকে হেলে পড়েছে, এরচে বেশি ক্ষুন্নিবৃত্তি কোনোকালে হয়নি-এখনো সে ক্ষুধার্ত হলেও আর খিদেয় কাহিল হওয়ার জো নেই। এই আধপেটা খাওয়াটাই কোনো বনমানুষের সারা জীবনে হাসিল করার মতো একমাত্র উদ্দেশ্য।

নালার কাছে যাবার সাথে সাথে তৃপ্তি উধাও হয়ে যায়। ওপাশে অন্যেরা। ওরা প্রতিদিনই সেখানে থাকে, কিন্তু বিরক্তির কিছুমাত্র কমে না কোনোদিন।

দলটায় ত্রিশজন। কিন্তু চন্দ্র-দর্শীর দল থেকে খুব একটা আলাদা বলে মনে হয় না। এ গোত্রটাকে আসতে দেখেই ওপাশের ওরা উদ্বাহু নৃত্য শুরু করে। হাত ঝকায়, নিজেদের পাশের নালার মাটিতে আঘাত করে চলে। এপাশের ওরাও একই কায়দায় জবাব দেয়।

শুধু একুটুই হয়। কালেভদ্রে বনমানুষেরা একে অন্যের সাথে লড়ে, কুস্তি করে। তাদের খুনসুটিতে দুর্ঘটনা ঘটে খুব কমই। কোনো নখর নেই, নেই তীক্ষ্ণ দাঁত। তার উপর শরীর জুড়ে আছে প্রতিরক্ষার ভারি লোম। একে অন্যের তেমন কোনো ক্ষতিই করতে পারে না। যেভাবেই বলা হোক না কেন, এ ধরনের অনুৎপাদনশীল কাজে খরচ করার মতো বাড়তি শক্তি তাদের থাকে খুবই কম। তর্জনগর্জনই তাদের সার। শুধু নিষ্ফল আক্রোশ দেখানোর কাজটা নিরাপদ আর সুন্দর।

যুদ্ধংদেহী ভাব চলল পাঁচ মিনিটের মতো, তারপরই যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছে তেমন করে শেষ হয়ে যায় প্রদর্শনী। শেষে প্রত্যেকে পেটপুরে শুষে নেয় কাদাজল। জরুরী কাজ শেষ। আত্মা শান্তি পেয়েছে, এবার যার যার পথ ধরে তারা। গুহা থেকে মাইলখানেক দূরে সবচে কাছের চারণভূমি, সেটাকে ভাগাভাগি করে নিতে হবে বিশালদেহী অ্যান্টিলোপের মতো জানোয়ারের সাথে। সেসব জন্তু পরোয়া করে ওদের থাকা-না থাকাকে। প্রাণীগুলোকে সরিয়ে দেয়া যায় না, কারণ ওরা মাথায় ভয়াবহ ভোজালী-তলোয়ার নিয়ে রণসজ্জায় সজ্জিত। এই শিংয়ের মতো প্রাকৃতিক সম্পদ বনমানুষদের নেই।

তাই চন্দ্র-দর্শী আর ওর সব সাথী মিলে চিবিয়ে বেড়ায় বেরী, শুকনো ফল আর লতাপাতা; তীব্র জ্বালার সাথে যুদ্ধ করে চলে। অথচ তাদের চারপাশের এসব প্রতিযোগীর সাথে ভাগজোখ করে তৃণ খেয়ে বেড়ানোর কথা না। সেসব প্রাণীই হতে পারত অফুরান, অকল্পনীয় খাদ্যের নিশ্চিত ভাণ্ডার। এই এখনো চারণভূমিতে চড়ে বেড়াচ্ছে হাজার হাজার টন সুস্বাদু মাংসের উৎস কিন্তু এ গোস্তের তালকে নিজের মনে করার কাজ শুধু তাদের জন্য অসম্ভবই নয়, অকল্পনীয়। প্রাচুর্যের ভেতর ডুবে থেকেও ওরা তলিয়ে যাচ্ছে মৃত্যু আর অবলুপ্তির অতল গহ্বরে।

গোধূলীর আলোয় তেমন কোনো ঘটনা ছাড়াই গোত্রটা ফিরে এল গুহার দিকে। আহত যে বুড়ো বনমানুষীটাকে ওরা ছেড়ে গিয়েছিল সেটা তৃপ্তির মৃদু শব্দ তলে। কারণ চন্দ্র-দর্শী একটা বেরীভর্তি ডাল এগিয়ে দিয়েছে। বনমানুষীটা সাথে সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওটার উপর। এখান থেকে খুব কম পুষ্টিই জুটবে কিন্তু এটুকুই ওকে বেচে থাকতে সাহায্য করবে। সহায়তা করবে চিতার আঘাত থেকে সেরে উঠতে, আবার খাদ্যের খোঁজে যেতে।

উপত্যকার ওপাশ থেকে উঠে আসে পূর্ণিমার চাঁদ, কোন্ দূরের পাহাড় থেকে নেমে এসে হিম-হিম বাতাস বয়ে যায়। আজ রাতে দারুণ ঠাণ্ডা পড়তে পারে, কিন্তু খিদের মতো শীতও তেমন কোনো বাস্তব উদ্বেগের কারণ নয়; এ হল জীবনের পেছনে চিরায়ত চিত্রপট।

নিচের দিকের কোনো গুহা থেকে হুংকার আর আর্তনাদ ভেসে আসছে দেয়ালে দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে। চন্দ্র-দর্শী স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে। এখন আর চিতার সেই মাঝেমধ্যে শোনা গর্জনের জন্য ওর অপেক্ষা করার দরকার নেই। ও ঠিক ঠিক জানে কী হচ্ছে সেখানে। সাদা চুলের বুড়ো আর ওর পরিবার লড়তে লড়তে মারা পড়ছে। সাহায্যের চিন্তাটা কখনোই চন্দ্র-দর্শীর মাথায় আসে না; বেঁচে থাকার নগ্ন নিয়মগুলো এতই কঠিন। পুরো পাহাড়ের কোথাও প্রতিবাদের একটা চিৎকার প্রতিধ্বনি ওঠে না। প্রত্যেক গুহাতেই মরণ-নিস্তব্ধতা, নয়তো চেঁচামেচি করলে নিজের গিরিগর্তটাও আক্রান্ত হতে পারে।

অনিশ্চয়তা কেটে গেছে। পাথরের উপর দিয়ে শরীর টেনে নেয়ার শব্দ শুনতে পায় চন্দ্র-দর্শী। মাত্র কয়েক মুহূর্ত পরেই চিতাটি নিজের শিকার উপভোগের মতো উপযুক্ত জায়গা পেয়ে গেল। এ কাজে তেমন শক্তি ব্যয় হয় না। নিরবতায় চিড় ধরে না। সহজেই বাঘটা নিজের চোয়ালে ঢুকিয়ে দিতে পারে শিকারকে।

আরো দু-চারদিন এখানে ঝুঁকি থাকবে; কিন্তু আরো শত্রু থাকতে পারে আশপাশে যারা এই শীতল, ফ্যাকাশে, নিশি-সূর্যের সুযোগ নিতে চায়। ঠিকমতো সবাই জানতে পারলে চেঁচামেচি করে ছোট শিকারীগুলোকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে। হামাগুড়ি দিয়ে চন্দ্র-দর্শী বেরিয়ে আসে, উঠে যায় প্রবেশ পথের একটা পাথরের উপর। সেখান থেকেই নজর রাখে উপত্যকায়।

সব যুগে, সব কালে পৃথিবীর বুকে এগিয়ে চলা সব প্রাণীর মধ্যে বনমানুষেরাই প্রথম চাঁদের দিকে আগ্রহ নিয়ে মূর্তির মতো চেয়ে থাকতে শিখেছে। তার মনে নেই, যখন ছোট ছিল তখন প্রায়ই পাহাড়ের পেছন থেকে ওঠা এই ভৌতিক অবয়বটাকে ধরার জন্য হাত বাড়াতো।

ও কখনোই সফল হয়নি। আর আজতো ব্যাপারটা বোঝার মতো যথেষ্ট বড়। রাতের সূর্যকে ধরতে হলে প্রথমে অবশ্যই ওকে বিরাট কোনো গাছ বেয়ে উঠে যেতে হবে।

সময় সময়ে সে খুঁটিয়ে দেখত ভ্যালিটাকে। দেখত আকাশের চাঁদ। কিন্তু সব সময় আর একটা কাজ করত-তা হল খেয়াল দিয়ে শোনা। দু-চারবার ছাড়া সর্বদা সে ঘুমায় টান-টান স্নায়ুকে জাগিয়ে রেখে। খরকুটো পতনের শব্দও তাকে বিরক্ত করার জন্য যথেষ্ট। পঁচিশ বছরের মতো বয়সেও সবটুকু ক্ষমতার উপর দখল ধরে রেখেছে নিজে। ওর ভাগ্য সহায় হলে, দুর্ঘটনা এড়িয়ে যেতে পারলে, রোগ-ব্যাধি শিকারী-ক্ষুধাকে ঠেলে দূরে সরিয়ে রাখতে পারলে আরো বছরদশেক বেঁচে থাকবে।

রাত নেমেছে। শীতল, স্বচ্ছ, বেপরোয়া। আর কোনো বিপদসংকেত নেই। চাঁদ উঠে এসেছে ধীরে ধীরে নিরক্ষীয় এলাকার পেছন থেকে। অপরূপ এ দৃশ্য কোনো মানুষের চোখ কোনোদিন দেখতে পায়নি। আর পর্বতের গর্তগুলোয় বাধা পাওয়া ঘুম এবং ভয় ধরানো প্রতীক্ষার মাঝেও জন্ম না নেয়া প্রজন্মের দু:স্বপ্নেরা জন্ম নেয়।

এদিকে দ্বিতীয়বারের মতো আকাশের একপাশ থেকে আরেক পাশে যাবার সময় ঠিক মাথার উপর দিয়ে পূর্ব দিকে এগিয়ে চলে একটা কিছু। জ্বলজ্বলে এক আলোর বিন্দু। যে কোনো তারার চেয়ে অনেক বেশি আলোময়।

অধ্যায় ২. নব্য প্রস্তর

রাত, ফুরনোর আগেই অকস্মাৎ সচকিত হয়ে জেগে ওঠে চন্দ্র-দর্শী। সারাদিনের ধকলের পর আজ একটু বেশিই পড়ে-পড়ে ঘুমাচ্ছিল সে। উপত্যকার পথ ধরে প্রথম মৃদু ধ্বনি ওর কানে পৌঁছে যায়।

গুহার পুতিগন্ধময় আঁধার পরিবেশে উঠে বসে সে। নিজের সবটুকু অনুভূতিকে ফিরে পেতে কসরৎ করে, তারপর আচমকা ওর মনের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে থাকে আতঙ্ক। ওর বয়স এর মধ্যেই গোত্রের বাকীদের আকাঙ্ক্ষার জীবদ্দশা থেকে দ্বিগুণ। এত দীর্ঘ জীবনেও সে কক্ষনো এমন অলুক্ষনে শব্দ শোনেনি। বিড়াল গোষ্ঠীর বড় প্রাণীগুলো নিরবে উঠে আসে। ওদের ধোকা দেয়ার সাধ্য শুধু ভূমিকম্পেরই আছে। মাঝেমধ্যে ডালপালার ভেঙে পড়ার শব্দও শোনা যায়। অথচ এ আওয়াজ ক্রমাগত ভাঙনের মতো। ধীরেসুস্থে আরো প্রবল হচ্ছে। গায়-গতরে বিশাল কোনো প্রাণী যেন রাতের বেলা ঘুরে বেড়াচ্ছে নিজেকে গোপন করার কোনো চেষ্টা না করেই। বেপরোয়া। একবার চন্দ্র-দর্শী ঝোঁপঝাড় উপড়ে ফেলার শব্দ পেয়েছিল ঠিক ঠিক। এসব অকাজ হাতি আর ডায়নোথেরিয়ারা[৪] মাঝেমধ্যেই করে বসে। কিন্তু অন্য সময় তারাতো একদম বেড়ালের মতো নিঃশব্দ।

এবার এমন এক শব্দ আসে যেটা চন্দ্র-দর্শী চিনতে পারেনি। কারণ এর আগে পৃথিবীর ইতিহাসে কখনো ওঠেনি এমন আওয়াজ। পাথুরে জমির বুকে ধাতব জিনিসের আছড়ে পড়ার শব্দ এটা।

ভোরের প্রথম আলোয় নিজের উপজাতি নিয়ে নিচের তটিনীর দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় প্রথমবারের মতো চন্দ্র-দর্শী নতুন পাথর এর মুখোমুখি হয়। রাতের বীভৎস ভয়ের কথা এর মধ্যেই বেমালুম গায়েব হয়ে গেছে মন থেকে, কারণ সেই শব্দের পরপর কোনো কিছু হয়নি। তাই সে এই অদ্ভুতুড়ে জিনিসের সাথে বিপদ বা ভয়ের কোনো সম্বন্ধ পাতানোর চেষ্টাই করে না। হাজার হলেও, এ নিয়ে সতর্ক হবার মতো কিছু পাওয়া যায়নি।

জিনিসটি চৌকো আর নিরেট। লম্বায় চন্দ্র-দর্শীর চেয়ে কম করে হলেও তিনগুণ, তবে প্রস্থের হিসাবে দু-হাতে আটকে দেয়া যাবে। জিনিসটা একেবারেই স্বচ্ছ কোনোকিছুতে তৈরি। এর প্রান্তগুলোয় সূর্যালোক পড়ে ঠিকরে না বেরুলে অস্তিত্ব বোঝা যেত না। চন্দ্র-দর্শী জীবনেও বরফের মুখোমুখি হয়নি। দেখেনি স্ফটিক স্বচ্ছ জল। কোনো প্রাকৃতিক জিনিসের সাথেই এই ভুতুড়ে গড়নের তুলনা চলে না। হঠাৎই যেন খুব আকর্ষণীয় মনে হয় তার কাছে। ও যথেষ্ট সতর্ক। তবু এর চারপাশে ঘুরে বেড়াতে তেমন সময় নেয় না। যেন কিছুই হয়নি। হাত রাখে এর গায়। ঠাণ্ডা আর শক্ত একটা উপরিতল অনুভব করে সে।

কয়েক মিনিটের ইতস্তত ভাবনার পর এক দারুণ সমাধান মাথায় চলে এল। এটা এক পাথর, অবশ্যই পাথর। জন্মেছে রাতের মধ্যেই। অনেক গাছই এমন সব কাণ্ড করে বসে। সাদা, ফলের কাছাকাছি আকৃতির জিনিসগুলো রাতের প্রহরে প্রহরেই গজিয়ে ওঠে। কথা সত্যি, ওগুলো অনেকটাই ছোট, দেখতে গোলপানা। এদিকে এটা বিরাট আর প্রান্তগুলো ধারালো। হায়, চন্দ্র-দর্শীর অনেক পরের আরো বড় বড় দার্শনিক বিশাল বিশাল সব তত্ত্ব নিয়ে এর সামনে হাজির হলেও বোধ হয় একইভাবে বিনা সমাধানে আহত হয়ে ফিরে যাবে।

এই অসাধারণ চিন্তাই চন্দ্র-দর্শীকে পরের তিন-চার মিনিটের মধ্যে এক যুগান্তকারী কাজে প্রবৃত্ত করল। শিঘি এর স্বাদ নিয়ে নেয়া ভালো। পাথরের মতো দেখতে সেসব সাদা গোলগাল গাছ খেতে ভারি মজা (অবশ্য দু-চারটে এমনও মিলে যায় যা অসুখ দিয়ে কাবু করে তোলে); যতটুকু বোঝা যায়, এই লম্বাটাও…?

দু-চারবার চেটে নিয়ে কামড়াতে গিয়েই ও মিথ্যা আশার প্রহেলিকা থেকে মুক্তি পেল। এখানে কোনো পুষ্টির চিহ্নও নেই। সুতরাং একজন সজ্ঞান বন মানবের মতো সে নিজের দল নিয়ে নদীর দিকে এগিয়ে যায়। অন্যদের দিকে চেয়ে নর্তনকুর্দনের পবিত্র দায়িত্বটা পালনের সময় ভুলে যায় স্ফটিক স্বচ্ছ একশিলার সবটুকু কথা।

আজকের খোঁজাখুজি একদম বৃথা। কোনোমতে এক-আধটু খাবার যোগাড় করতে তাদের চষে বেড়াতে হয় গুহা থেকে দূরের বেশ কয়েক মাইল এলাকা। দুপুরের নির্দয় রোদে এক হাড্ডিসার বনমানবী ভেঙে পড়ে। যে কোনো সম্ভাব্য আশ্রয় থেকে অনেক দূরে তারা। চারদিকে জড়ো হল সাথীরা। অবোধ শোকের শব্দ করল। এটুকুই, এরচে বেশি কিছু করার নেই কারো। আর একটু কম পথশ্রান্ত হলেই নিজেদের সাথে বয়ে বেড়াতে পারত। কিন্তু এত বড় দয়া দেখাবার মতো শক্তির যোগান নেই ওদের। তাকে ফেলেই এগুতে হবে। খাদ্য পেয়ে উঠে না এলে নিজের বাকী সম্বলটুকুও খাবারে পরিণত হবে।

বাড়ি ফেরার পথে সে জায়গাটা ওরা পেরিয়ে যায়। সন্ধ্যাবেলা একটা হাড়ও খুঁজে পাওয়া যায় না।

দিবসের শেষ আলোয় দলটা আগের পানি-শিকারীদের খোঁজে ইতিউতি তাকাতে তাকাতে তড়িঘড়ি করে পানিতে গলা ভিজিয়ে নিয়ে নিজেদের গুহাপথে ফিরে যেতে শুরু করে। কিম্ভুত শব্দটা শুরুর সময় ওরা নতুন পাথর থেকে শত কদম দূরেই ছিল।

স্পষ্ট শোনা যায়। বজ্রাহতের মতো স্তব্ধ হয়ে যায় ওরা। যেন অসাড়ত্ব সারা শরীরকে দখল করে নিয়েছে। যার যার পথেই চোয়াল ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। একটা সাধারণ, উন্মাদনাময় তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়েছে ক্রিস্টাল থেকে। এর জাদুর আওতায় পড়া সবাইকে করে তুলছে সম্মোহিত। প্রথমবারের মতো, এবং শেষবারের মতো, তিন মিলিয়ন বছরের জন্য-আফ্রিকার কালো বুকে ঢাকের মৃদুমন্দ বজ্রনিনাদ আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তোলে।

কাঁপন আস্তে ধীরে বাড়তেই থাকে, আরো তালে তালে, আরো তালে তালে। এবার অরণ্য মানবেরা সামনে চলতে শুরু করেছে। যেন নিশিতে পাওয়া মানুষ। সামনে•সেই তরঙ্গায়িত শব্দের উৎস। মাঝেমধ্যে এক-আধটু নাচের মোহনীয় ধীরলয়ের ভঙ্গিমা নেয় পদক্ষেপগুলো। তাদের প্রতিটা রক্তকণা উল্লসিত হয়ে উঠেছে। সাড়া দিয়ে চলেছে বহু জনম পরের উত্তেজনার পথে। পুরোপুরি কাছে যাবার পরই সবাই ঘিরে ধরে মনোলিথটাকে। দিবসের সবটুকু ক্লান্তি ওরা ভুলে বসেছে; ভুলে বসেছে আসন্ন গোধূলীর ভয়াল চেহারা আর ক্ষুৎপিপাসার জান্তব জ্বালার কথা।

ঢাকের শব্দ আর রাতের অমানিশা আরো আরো বেড়ে যায়, হয় দ্রুততর। ছায়াগুলো দিগন্ত ছোঁয়া শুরু করলে, সবটুকু সূর্যালোক শোষিত হলে সেই স্ফটিক ছড়াতে শুরু করে আলোর ছটা।

প্রথমে স্বচ্ছতা হারায়। ধারণ করতে থাকে একটু রঙের আবেশ, দুধরঙা ঔজ্জ্বল্য উদ্ভাসিত করে চারদিক। অবোধ্য, অব্যাখ্যাত ভূতেরা দাবড়ে বেড়ায় এর উপরিতল থেকে গভীরে, গভীর থেকে উপরে। হঠাৎ করেই আলো-আঁধারীর রেখায় বিভক্ত হয়ে একদেহী হয়ে ওঠে ওগুলো। পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে বৃত্তাকার ক্রমঘূর্ণায়মান আকার দেয়।

আলোক চক্র আরো আরো দ্রুত ঘুরে চলে। ঢাকের গুড়গুড় আওয়াজ এর সাথে সাথে বেড়ে চলেছে। এখন অকল্পনীয় সম্মোহিত বন মানুষেরা হাঁ করে চেয়ে থাকতে পারে শুধু এই আগুনে খেলার দিকে। নির্নিমেষ। এরমধ্যেই ভুলে বসেছে বংশগত সব অর্জনের কথা, সতর্কতার কথা। বেমালুম গায়েব হয়ে গেছে জীবনব্যাপী পাওয়া সেসব আত্মরক্ষার শিক্ষা। শুধু তাদের কোনো একজন নয়, সবাই। যেন গুহাগুলো অনেক অনেক দূরে, যেন সেই কষ্টকর বিকাল থেকে তারা বহু যোজন সরে এসেছে। আশপাশের ঝোঁপঝাড় জ্বলজ্বলে চোখের শ্বাপদে গেছে ভরে। রাতের সৃষ্টিরা অনড় বসে আছে, এর পরের ঘটনার জন্য প্রতীক্ষারত।

এবার আলোকমালা মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। চক্রের ভিতরের রেখাগুলো আলোয় ভাসা দাগে ভাগ হয়ে যায়। অরণ্য মানবের মতো সেগুলোও চক্রাকারে ঘুরতে থাকে। এবার দাগগুলো বিভক্ত হয়ে যায় জোড়ায় জোড়ায়। ফলে উজ্জ্বল জোড়গুলো একে অন্যকে অতিক্রম করে দোলায়িত হতে থাকে। পরস্পরকে ছেদ করার বিন্দু বদলাতে থাকে আস্তে আস্তে। যখন জ্বলজ্বলে খণ্ডগুলো একত্র হয়, আবার যখন হয় আলাদা তখন অসাধারণ ভাসন্ত জ্যামিতিক প্যাটার্নগুলো অস্তিত্বের ভিতর-বাহিরে আলোর ঝলক খেলিয়ে চলে। আর বনের মানুষেরা সেসব বন্দী আলোকোজ্জ্বল জিনিসের কান্ড কারখানা আটকে নেয় নিজের নিজের মনে।

কখনো হয়তো তারা বুঝবে না যে তাদের মনগুলোকে নিরীক্ষা করে নেয়া হয়েছে, এঁকে নেয়া হয়েছে তাদের শরীর, প্রতিক্রিয়ার পল-অনুপল পাকাপাকিভাবে তুলে নেয়া হয়েছে, মাপজোক নেয়া হয়েছে তাদের সবটুকু শক্তি, ক্ষমতা আর সম্পদের। প্রথমেই পুরো উপজাতিকে আধা নত করা হয়। তারা জমাট পাথরের মতো নিথর। এবার স্বচ্ছ স্ফটিকের সবচে কাছের বনমানুষটা অতর্কিতে জীবন ফিরে পায়।

নিজের জায়গা থেকে একটুও নড়েনি। কিন্তু শরীরটা বিমোহিত অবস্থান থেকে সরে আসে। আড়ষ্টভাবে নড়েচড়ে ওঠে, যেন কোনো এক অদৃশ্য খেলুড়ের হাতের পুতুল। অদৃশ্য সুতো যেন চারধারে বিছানো। মাথা একবার এদিক তো আরেকবার ওদিকে নড়ে উঠছে। নিঃশব্দে মুখ খুলেই বন্ধ হয়ে যায়। হাত মুঠো পাকায়, আবার যায় খুলে। এবার শরীর ভাঁজ হয়ে গেল নিচের দিকে। একটা লকলকে ঘাসের ডগা আনল তুলে। অপ্রস্তুত আঙুলগুলো একটা গিট পাকানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

তাকে দেখে মনে হয় একটা ব্যাপারে সে লড়ে চলেছে নিরন্তর। কোনো এক অদেখা নিয়ন্তার হাত থেকে নিজের শরীরটাকে মুক্ত করার প্রাণান্ত প্রয়াস দেখা দেয় তার অভিব্যক্তিতে। বাতাসের জন্য আঁকুপাঁকু করে বেড়ায় ফুসফুস, অপার্থিব আতঙ্ক নগ্ন হয়ে ফুটে ওঠে সারা চোখমুখে। অবর্ণনীয় জান্তবতায় চেষ্টা চালিয়ে যায় আঙুলগুলোকে দিয়ে এমন জটিল কোনো কাজ করাতে যা ইহধামে আর কেউ কোনোকালে করেনি।

নিজের সর্বশক্তি দেবার পরেও পাতাটাকে শুধু দ্বিখণ্ডিত করে বসতে পারে, এর বেশি কিছু নয়। টুকরোগুলো মাটি ছুঁয়ে দেয়ার সাথে সাথেই নিয়ন্তা শক্তি তাকে ছেড়ে যায়। সে ফিরে যায় অনড় অবস্থায়।

এবার জীবিত হয় আরেক বনমানুষ। সেও একই কাজ করার চেষ্টা করে। বয়সে নবীন হওয়ায় একে দিয়ে কাজ করানো সহজ হচ্ছে। সহজেই তার হাতের ঘাসের ডগাটা বাঁক খায়, একের ভিতর অন্য প্রান্ত প্রবেশ করে। অপেক্ষাকৃত বয়েসীটার ব্যর্থতার উপরেই সে সাফল্যের ঝাণ্ডা ওড়ায়। বসুধার বুকে প্রথমবারের মতো কোনো জটিল বন্ধন সৃষ্টি হল…।

অন্যেরা আরো সব অস্বাভাবিক, আপাতত অর্থহীন কাজ করে চলে। কেউ হাত দুটোকে ছড়িয়ে দেয় যথাসম্ভব। একবার দুচোখ খুলে, আরেকবার একটা বন্ধ করে; কেউবা আঙুলের ডগাগুলোকে পরস্পরের সাথে লাগিয়ে নিতে চায়। কাউকে আবার সেসব আলোক কাঠির দিকে চেয়ে থাকতে হয় পলকহীনভাবে। কাঠিগুলো আরো বিভক্ত হয়, আরো ভাগ হয়ে যায়। ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর রেখায় বিলীন হয়ে যায়। আবার সবাই শুনতে পায় এক অখণ্ড শব্দের ঢেউ। সেটাও সূক্ষ্ম হয়ে হয়ে হারিয়ে যায় শব্দের[৫] তরঙ্গে।

চন্দ্র-দর্শীর পালা এলে ও ভয় পায় খুব কমই। তার সবচে বড় অনুভবটা সামান্য ব্যথার মতো। যেন আঘাত পেয়েছে কোথাও। পেশীগুলো হঠাৎ নড়েচড়ে ওঠে, হাত পা এমন কোনো আদেশে নড়ে যা ঠিক তার নয়।

কারণ না জেনেই সে উবু হয়ে তুলে নেয় একটা ছোট্ট পাথর। উপরে উঠেই দেখতে পায় স্বচ্ছ স্ফটিকের কোথাও একটা নতুন গড়ন ফুটে উঠেছে।

সেসব রেখা, নাচতে থাকা চক্র, সব উধাও। তার বদলে ছোট থেকে বড় বৃত্তের দলকে দেখা যায় একের উপর এক পড়ে থাকতে। পানিতে হাত ডোবালে যেমন ঢেউ ওঠে, তেমন। ঠিক মাঝে একটা কালো, ছোট্ট চাকতি।

মস্তিষ্কে আসতে থাকা নিরব আদেশ পালন করে চন্দ্রদর্শী পাথরটাকে মাথার উপরে তোলে, লক্ষ্য বরাবর দেয় ছুঁড়ে। পাথরটা লক্ষ্যের দিকে লক্ষ্যও করেনি।

আবার করো-সেই আদেশ এল। আরেক পাথর পাওয়ার আগ পর্যন্ত সে ছুঁড়ে বেড়ায় আশপাশটা। এবার সশব্দে সেটা আছড়ে পড়ে টার্গেটের উপর। রিনিঝিনি ঝংকার ওঠে সেদিক থেকে। এখনো অনেকদূরে সে, কিন্তু উন্নতি হচ্ছে কাজের ক্ষেত্রে।

চারবারের বেলায় সে কেন্দ্রের চোখটা থেকে কয়েক সেন্টিমিটার দূরে পাঠাতে পারে প্রস্তর খণ্ডকে। অপার্থিব বর্ণনাতীত কোনো আনন্দের ঢেউ খেলে গেল এবার তার মনে; প্রায় শারীরিক তৃপ্তির মতো একটা ব্যাপার। এবার একটু ঢিল পড়ে নিয়ন্ত্রণে। দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছুর তাগাদা অনুভব করছে না চন্দ্র-দর্শী।

একের পর এক গোত্রের সবাইকেই পরীক্ষা করে নেয়া হচ্ছে। কদাচিৎ কেউ সফল হয়, বেশিরভাগই নিজেকে দেয়া কাজটা করতে পারে না ঠিকমতো। আর সবাইকেই উপযুক্ত পুরস্কার দেয়া হচ্ছে, ব্যথা নয়তো আনন্দ।

এবার সেই নব্য প্রস্তরে দেখা দেয় একদেহী নিরাকার আলোর ছটা। যেন চারদিকের আঁধার রাজ্যে এ এক মহামহিম আলোকবর্তিকা। ঘুমের ঘোর কাটার মতো করে তাদের মোহভঙ্গ হল। এবার তারা নিরাপদ আশ্রয়ের পথে চলতে থাকে দুলকি চালে। পেছন ফিরে তাকায়নি। তাকালে অবাক চোখে দেখতে পেত, কোনো এক অদ্ভুত আলো তাদের বাড়ির পথ দেখিয়ে চলেছে- দেখিয়ে চলেছে অদেখা অচেনা ভবিষ্যতের রাজপথ।

অধ্যায় ৩. শিক্ষালয়

চন্দ্র-দর্শী আর ওর সাথীদের সেসব স্মৃতির কোনোটাই মনে পড়ে না; সেই ক্রিস্টাল, তারপরীক্ষা-নিরীক্ষা আর কাজ করানো-কিছুই না। পরের দিন খাবারের খোঁজে বেরুনোর পরে তারা পাথরের সামনে সামান্য সময়ের জন্যও থমকে দাঁড়ালো না। এখন এটা তাদের স্মৃতির ধূসর, বিবর্ণ, মুছে যাওয়া অংশের অন্তর্গত। ওরা এটাকে খেতে পারবে না, এরও কোনো ক্ষমতা নেই ওদের গলাধঃকরণ করার। সুতরাং কোনো পক্ষ থেকে ক্ষুধা জনিত-সম্পর্ক না থাকায় এর কোনো গুরুত্বই নেই।

পাতলা নদীটার ওপারে সেই অন্যেরা নিজেদের নিষ্ফল আক্রোশ ঢেলে যাচ্ছে। তাদের নেতা এক কানওয়ালা। বয়েস আর আকার প্রকারে চন্দ্র-দর্শীর মতোই। শুধু বেচারার হাল-হকিকত আরো খারাপ। নিজের এলাকায় একটু নেচেকুদে বেড়ায়, রক্তহিমকরা চেঁচামেচির চেষ্টা চালায়। নিজের সাহসকে আরেকটু শক্তি আর অন্যদলকে ভড়কে দেবার উদ্দেশ্যে ক্রমাগত ঝাঁকিয়ে যায় দুই বাহু। আজ ঝরা পানির প্রবাহ কোথাও কোথাও ফুটখানেক গভীর। কিন্তু এক কানওয়ালা টা এর মাঝেই দাবড়ে বেড়াচ্ছে। আরো বেশি রেগে উঠছে, উঠছে আরো তেতে। ধীরেসুস্থে সে প্রায় নিথর হয়ে আসে। তারপর পিছিয়ে গিয়ে সাথীদের সাথে যোগ দেয় জলপানে।

এটুকু ছাড়া প্রাত্যহিক নিয়মের কোনো পরিবর্তন নেই। সেদিনের মতো খোঁজাখুঁজি শেষ। আরো একটা দিনের চলনসই পুষ্টি জুটে গেল। কেউ মারাও পড়েনি।

সে রাতেও স্ফটিক স্বচ্ছ গড়নটা অধীর অপেক্ষায় রত। চারপাশে সেই আলো আর শব্দের ইন্দ্রজাল। এবারের কাজটা আরো নিখুঁত। ভিন্নতর।

বেশ কয়েকটা বনমানুষকে সে পুরোপুরি অবজ্ঞা করে। যেন সবচে সম্ভাবনাময় পাণিগুলো নিয়েই এর যত উদ্বেগ। চন্দ্র-দর্শী তাদেরই একজন। আবারো সে মস্তিষ্কের অব্যবহৃত অংশগুলোয় অচিন প্রবাহ অনুভব করে। এবার সে দেখতে লাগল দারুণ সব দৃশ্য।

দৃশ্যেরা হয়তো ক্রিস্টাল মনোলিথটার ভিতরেই আছে, নয়তো তার নিজের মনের গহীনে। কে জানে? আসল কথা হল, চন্দ্র-দর্শীর চোখে সেগুলো একেবারে বাস্তব। আবারো তার সহজাত সব প্রবৃত্তি দৌড়ে পালায় নিজের কাছ থেকে।

ও একটা দারুণ শান্তিতে থাকা পারিবারিক দল দেখতে পাচ্ছে। ওর চেতনার সেই চিরচেনাদের থেকে আপাতত একটা মাত্র পার্থক্য ধরা পড়ে। ভোজবাজির মতো উদয় হওয়া সেই পরিবারের একজন পুরুষ, এক নারী ও দুই শিশু আছে। তারা শান্তভাবে আয়েশী ভঙ্গিতে খেয়ে চলেছে। মোটাসোটা, চর্বিজমা, চকচকে দেহ তাদের। এটা জীবনের সেই ধারা যা চন্দ্র-দর্শীর মনশ্চক্ষুতে কোনোকালে ধরা। দেয়নি। অচেতনভাবেই নিজের শিরদাঁড়ায় ও দৃষ্টি দেয়-এই প্রাণীগুলোর মেরুদন্ড আর বুকের পাঁজর চর্বিতে ঢাকা। সারাক্ষণ তারা অলসভাবে বসে থাকে। কত সহজেই নিজের গুহার চারপাশে রাজত্ব করে চলে! সারা দুনিয়ার সবটুকু শান্তি ভর করেছে তাদের উপর। এক আধবার পুরুষ প্রাণীটা কেমন অপার তৃপ্তিতে ঢেকুর তুলছে।

আর কোনো কাজকর্ম নেই। পাঁচ মিনিট পরে সেই সচেতনতা কেটে গেল। এবার আর ক্রিস্টালটাকে অন্ধকারের একটা আকৃতি ছাড়া অন্য কিছু মনে হয় না; আবারো চন্দ্র-দর্শী নিজেকে স্বপ্নভঙ্গের পর খুঁজে পায়। হঠাৎ করেই নিজের অবস্থান বুঝতে পারে, তাড়িয়ে চলে দলকে গুহার দিকে।

যা দেখেছে তার তেমন কোনো সচেতন স্মৃতি ওর মানসপটে নেই। কিন্তু সেই রাতে নিজের গুহার উষ্ণতায় বসে থাকার সময় চারপাশের দুনিয়ার সবটুকু শব্দের সাথে নিজেকে সচেতন করে নেয় সে। চন্দ্র-দর্শী এই প্রথম কোনো নতুন ধরনের অনুভূতির খোঁজ পেয়েছে। পায়ে পায়ে অনুভূতিটার এগিয়ে আসার আওয়াজ শুনতে পায় সে। কোন্ গহীন থেকে উথলে আসে ঈর্ষার অপূর্ণ আর প্রাচীনতম আবেগ। নিজের জীবনের অসফলতার জ্বালা আসে। এর কারণ সম্পর্কে ওর কোনো ধারণাই নেই। এখনো এতে তেমন কিছু যায় আসে না। তার আত্মায় বাসা বেঁধেছে অতৃপ্তি। এভাবেই চন্দ্র-দর্শী প্রথমবারের মতো মানুষ’ এর পথে ছোট্ট কদম ফেলল।

রাতের পর রাত সেই চার তৃপ্ত অরণ্য মানবের দৃশ্য দেখানো হয় যে পর্যন্ত ভিতরে বসে না যায় দৃশ্যগুলো; যে পর্যন্ত ক্ষুধারই মতো রক্তে মিশে না যায়। শুধু নিজের চোখে দেখলে এমন প্রভাব পড়ত না তার উপর। এজন্য প্রয়োজন মনস্তাত্ত্বিক চাপ। সেটাও দেয়া হল ভালো করে। চন্দ্র-দর্শীর জীবনে এমন কিছু পরিবর্তন এসেছে যা সে কোনোকালে ধরতে পারবে না। ওর একেবারে সরল মস্তিষ্কের প্রতিটি কোষে, প্রতিটি অনুতে এসেছে নতুন মোড়, নতুন বাঁক। ও বেঁচে গেলে সেসব গঠন হয়ে উঠবে চিরঞ্জীব। কারণ তার জিনগুলো এসব বয়ে চলবে প্রজন্ম-প্রজন্মান্তরে; শতাব্দী-সহস্রাব্দান্তরে।

এ এক ধীর, জটিল প্রক্রিয়া। কিন্তু ক্রিস্টাল মনোলিথের যথেষ্ট ধৈর্য আছে। সে বা তার আর সব জমজেরা শুধু আধা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়েই ক্ষান্ত হয়নি, যেখানে যত প্রাণী পাচ্ছে তার সব নিয়েই করে চলেছে নিরীক্ষা। মরিয়া হয়ে কাজ করছে সাফল্যের আশায়। শত ব্যর্থতায়ও কিছু যায় আসে না-একটা, মাত্র একটা সাফল্য উদ্ভাসিত করে তুলতে পারে চারদিক। বদলে দিতে পারে পৃথিবীর রীতি।

পরের নতুন চাঁদ আসতে আসতে তারা একটা জন্ম আর দুটো মৃত্যু দেখতে পায় চোখের সামনে। একটা মরেছে ক্ষুৎপিপাসায়, অন্যটা রাতে ফেরার সময়। দু খণ্ড পাথরকে ঠুকে দেয়ার কষ্টসাধ্য কাজটা করার সময় সেই বনমানব নিজের মাথাকেই গুঁড়িয়ে দেয়। সাথে সাথে আঁধার ঘনিয়ে আসে মনোলিথ জুড়ে আর গোত্রটাকে জাদুমুক্ত করা হয়। কিন্তু পড়ে যাওয়া বন মানুষটা আর উঠে দাঁড়ায়নি এবং অবশ্যই, সকালে সেখানে কিছুই ছিল না।

পরের রাতে আর কোনো কাজই হয়নি। ক্রিস্টাল তখনো নিজের ভুল বিশ্লেষণে মত্ত। রাত্রি নামার সাথে সাথে ধীরেসুস্থে গোত্রটা ফিরে যায় আশ্রয়ে। এখনো মনোলিথের উপস্থিতি তাদের কাছে অর্থহীন। পরের রাতে জিনিসটা আবারো তাদের জন্য তৈরি হয়ে নেয়।

সেই চার সুখী বনমানুষের সাথে এবার যুক্ত হয়েছে অসাধারণ সব কাজ। চন্দ্র-দর্শী কাঁপতে থাকে অনিয়ন্ত্রিতভাবে। যেন পুরো মাথাটা ফেটে বেরিয়ে পড়বে। প্রাণপণে চেষ্টা করে চোখদুটো খুঁজে নিতে। কিন্তু সেই নিষ্ঠুর মানসিক যাতনা তার শক্ত থাবায় একবিন্দু ঢিল দেবে না। নিজের সবটুকু চেতনা এর বিরুদ্ধে কাজ করলেও সে শিক্ষাটা শেষ পর্যন্ত এগিয়ে নিতে বাধ্য হল।

চিন্তাটা তার বংশধরদের চলার পথের পাথেয় হয়ে থাকবে। পথের চারধারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকবে কত কত খাদ্য! সময় বদলে গেছে। অতীতের জ্ঞানের বংশানুক্রমিক পরিবহনের এই শুরু। অরণ্যচারী মানবদলকে এর সাথে অবশ্যই মানিয়ে নিতে হবে, নয়তো মিশে যেতে হবে ধূলিকণার সাথে। সেসব বিশালাকার শ্বাপদের মতো বিলুপ্ত হয়ে যাবে, যাদের হাড়গুলোই শুধু চুনাপাথুরে পাহাড়ে পাহাড়ে ফসিল হয়ে আটকে আছে।

চন্দ্র-দর্শী স্থির চোখে চেয়ে থাকে ক্রিস্টাল মনোলিথের দিকে। এদিকে তার মস্তিষ্কের সবটাই খুলে খুলে যায় এর পরীক্ষা-নিরীক্ষার সামনে। কখনো কখনো অনুভব করে অমিত তেজের বিপ্লব। কিন্তু সব সময় তার অনুভূতির প্রায় সবটা জুড়ে বসত করে ক্ষুধার দানবেরা। আর ধীরে ধীরে তার অজান্তেই হাতের মুঠোগুলো ভাজ হয়ে যায়, যায় খুলে। এক অভিনব পথে কাজটা হয়। এমন এক পথে, যেটা জীবনের বাকীটাকে তুলে ধরতে পারে আয়েশী, আলতো হাতে।

.

বুনো শূকরের পিল মাটি শুঁকে বেড়াচ্ছিল, চলছিল ট্রেইল ধরে। হঠাৎ করেই চন্দ্র-দর্শী দাঁড়িয়ে যায়। শূকর আর বনমানুষের দল সব সময়ই একে অন্যকে হেলা করে এসেছে, কারণ এদের মধ্যে মোটেও দ্বন্দ্ব নেই। ভদ্র জন্তু-জানোয়ারের মতো নিজের নিজের পথে চলে, কারণ অপরের সাথে খাবার নিয়ে টানা-হেচড়া নেই।

এখনো একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে চন্দ্র-দর্শী; ইতস্তত করছে। মন চলে যাচ্ছে সামনে পেছনে, শরীরও যাচ্ছে হেলে। যেন সে এসব ইচ্ছা করে করছে না। তারপর, যেন স্বপ্নের ঘোরেই তীক্ষ্ণ চোখে তাকায় মৃত্তিকার কঠিন বুকের দিকে। ঠিক কীসের জন্য এই খোঁজাখুঁজি সেটা সে আদৌ বলতে পারবে না-যদি জবান খুলে যায়, তাও না। পাওয়ার পরই চিনতে পারল সেই আকাঙ্ক্ষিত বস্তুকে।

ইঞ্চি ছয়েক লম্বা তীক্ষাগ্র এক ভারি পাথর সেটা। হাতে ঠিকমতো বসানো যাচ্ছে না, তবু এতেই চলবে। সে জিনিসটাসহ হাত ঘোরায় মাথার উপরে, নিচে। এর বাড়তি ওজনটাও কেমন মাদকতা এনে দেয়। প্রথমবারের মতো ক্ষমতা আর প্রাতিষ্ঠানিকতার শক্তিমান ভূত ভর করে তার উপর। সে সবচে কাছের শূকর ছানাটার দিকে চলতে শুরু করল উৎসাহের সাথে।

শূকর দলের নিচু স্তরের বুদ্ধিমত্তার হিসেবেও এ এক বোকাটে কমবয়েসি জানোয়ার। চোখের কোণা দিয়ে চন্দ্র-দর্শীর এগিয়ে আসাটা ঠিকই দেখতে পায় কিন্তু পাত্তা দেয় না মোটেও। আমলে নিয়েছে তখনি যখন আর সময় নেই। আসলেইতো, কেন ছানাটা এই নিতান্ত গোবেচারা প্রাণীগুলোকে গোনায় ধরবে? সে বেখেয়ালে ঘাসের গোড়া চিবিয়েই চলল যে পর্যন্ত চন্দ্র-দর্শীর প্রস্তরখণ্ডটা তার নিষ্প্রভ সচেতনতাকে সচকিত করে না তোলে। হত্যাকাণ্ডটা এত নীরবে, এতো দ্রুত ঘটে গেল যে বাকীরা নিজেদের সামনের ঘাস থেকে মুখও তুলল না।

দলের বাকী অরণ্য-মানবেরাও অবাক চোখে কান্ডকারখানা দেখে। জুটে যায় চন্দ্র-দর্শীর আশপাশে। আরেকজন তুলে নেয় রক্তপাতের আরেক অস্ত্র। আঘাতে আঘাতে বিক্ষত করে দিতে থাকে মরা জটাকে। এরপর বাকীরা কাঠি বা পাথর যাই পাক না কেন, যুগিয়ে নিয়ে নেমে পড়ে সোৎসাহে। থেতলে থেতলে ভর্তা করে ফেলেছে মাংসের তালটাকে।

এবার একটু বিরক্তি আসে। কী লাভ এ অকাজে! দু-চারজন আশপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে ইচ্ছামতো, কেউ আবার ইতস্তত করে দাঁড়িয়ে পড়েছে অবোধ্য জিনিসটার সামনে।

তারা জানেও না জগতের ভবিষ্যৎ ওদের সিদ্ধান্তের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে উদগ্রভাবে।

অনেক অনেক সময় কেটে যাবার পর কোনো এক পেটের জ্বালায় কাতর বনমানুষী নিজের পাথরের উপর লেগে থাকা সামান্য থেতলে যাওয়া মাংসের দিকে অপলক তাকায়। দু-হাতের পাতায় মেলে ধরা তার অস্ত্রটা।

একটু, সামান্য একটু চেটে দেখে সে মাংসটুকু।

আরো অনেক অনেক সময় লেগে যায় চন্দ্র-দর্শরি। অবাক, বিহ্বল, চিত্রার্পিত বিস্ময়ে সে নিজের ভিতরে উপলব্ধি করে আর কখনো ক্ষুধা তাকে অহর্নিশি জ্বালাবে না।

অধ্যায় ৪. চিতা

ওদের পরিকল্পনার অস্ত্রগুলো অনেক বেশি সরল। তবু এ দিয়েই তারা পুরো পৃথিবীর কর্তৃত্ব নিয়ে নিতে পারে, বনমানুষদের করে তুলতে পারে জগতের অধীশ্বর। পাথর ধরা হাতই সবচে পুরনো অস্ত্র। এ হাত যে কোনো ধাক্কার শক্তিকে আশ্চর্যজনকভাবে ঐশিতা দিতে পারে। অনন্তর এলো হাড়ের ব্যবহার। এগুলো যে কোনো মত্ত দাতাল আর নখরওয়ালা প্রাণীর বিরুদ্ধে চমকপ্রদ কাজ দেয়। এসব অস্ত্রের সাহায্যেই সামনের অসীম-ছোঁয়া চারণভূমির অযুত-নিযুত প্রাণী হয়ে পড়ে তাদের খাদ্য।

অথচ ওদের আরো কিছু থাকা জরুরী। কারণ ওদের দাঁত আর নখ আজো ইঁদুরের চেয়ে বড় কোনোকিছু গ্রহণে সম্মত নয়। কপাল ভালো, এতদিনে হিসেবি প্রকৃতি ঠিক ঠিক অস্ত্রে ওদের সাজিয়ে দিয়েছেন। অস্ত্রের নাম বুদ্ধিমত্তা।

প্রথম প্রথম খুবই ভোতা-টোতা ছুরি-করাতে কাজ চলত। এমন এক চেহারার যন্ত্র এগুলো যা আগামী ত্রিশ লক্ষ বছর এক-আধটু বদলে গিয়ে চালাতে থাকবে কাজ। কোনো কোনো কাজ অ্যান্টিলোপের নিচের চোয়ালের দাঁতাল হাড় দিয়েই চলে। লৌহযুগের আগে তারা আর তেমন বড়সড় ধাপ পেরুবে না। ছোট হরিণের শিং দিয়ে ছুরির কাছাকাছি সুবিধা লুটে নেয়া যায়। ছোটখাট যে কোনো জন্তুর পুরো চোয়াল দিয়ে আঁচড় কাটতো তারা।

পাথুরে লাঠি, দন্তময় করাত, শিঙের ছোরা আর হাড়ের আঁচড়ানিই তাদের প্রয়োজনীয় অসাধারণ আবিষ্কার। অস্তিত্বের জন্য এরচে বেশি কিছুর চাহিদা নেই। শিঘ্রি বনমানবেরা সেসব হাতিয়ারের সবটুকু ক্ষমতার কদর বুঝবে। কিন্তু তাদের জড়ভরত আঙুলগুলোর সেসব ব্যবহারের ক্ষমতা অর্জন করতে বা ব্যবহারের ইচ্ছা পোষণ করতেই বহু মাস যাবে পেরিয়ে।

সময় দিলে হয়তো তারা নিজে থেকেই এমন প্রায় অবাস্তব কষ্টসাধ্য ধারণা পেত। প্রাকৃতিক সব জিনিসকে হয়তো ব্যবহার করত কৃত্রিম অস্ত্র হিসেবে। কিন্তু বৈরী পরিবেশ সব সময় চতুর্দিক থেকে মুখ ব্যাদান করে থাকে। আর আজো তাদের সামনে ব্যর্থতার হাজার দুয়ার খোলা।

অরণ্য মানবকুলকে প্রথম সুযোগ দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয়টা কখনোই আসবে না। ভবিষ্যৎটা একেবারে আক্ষরিক অর্থেই তাদের হাতে। শুধু হাতের উপর নির্ভরশীল।

.

চাঁদের কলা বদলে বদলে যায়। শিশুরা জন্মে, বেঁচে-বর্তে যায় প্রায়ই। ত্রিশ বছরের অথর্ব, দন্তহীন বুড়োরা যায় মরে।। চিতা ঠিকই রাতে রাতে নিজের খাজনাটুকু কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে চলে। আজো নালার ওপাশ থেকে চেঁচিয়ে চলে অন্যেরা। আর উন্নয়ন এগিয়ে চলে গোত্রে। একটু একটু করে। এক বছরের ফারাকে চন্দ্র-দর্শী আর ওর উপজাতিটাকে একদম চেনাই যায় না।

নিজের শিক্ষাটুকু ঠিকই নিয়েছে তারা। আজ তারা সামনে পড়া সব টুকটাক যন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ক্ষুৎপিপাসার সেই দুঃসহ স্মৃতি বিলীয়মান। কমে আসছে শুকর জাতীয় প্রাণীগুলো। তাতে কী, ছোট হরিণ, অ্যান্টিলোপ আর. জেব্রা আছে সমভূমি জুড়ে। হাজার হাজার। এইসব প্রাণী এবং বাকীরাও পড়েছে মহা ফাঁপড়ে; তারা সবাই শিক্ষার্থী শিকারীদের লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে সময়ের প্রবাহে।

আজ আর তারা প্রাণ-ক্ষুধার টানাপোডনে পড়ে আধমরা নয়। আলসেমির জন্য পড়ে আছে বিস্তর সময়। সময় পড়ে থাকে ভাবনার আদি সূত্রগুলোর জন্য। ভাবনা! ভাবনার জন্য প্রয়োজন শুধু এই সময়টুকুই। নতুন জীবনযাত্রা বেশ উষ্ণভাবেই বরণ করেছে তারা। এ নবজন্মের সাথে কোনোভাবেই মনোলিথের সম্পর্ক খুঁজে পায়নি। মনোলিথটা আজো ঠায় দাঁড়িয়ে আছে প্রসবণের পথে। এমনকি কখনো তারা মনোলিথের দাঁড়িয়ে থাকার ব্যাপারটা বোঝার জন্য একটু থমকে দাঁড়ালেও নিশ্চয়ই মনে করত তাদের এ উন্নতিটা পুরোপুরি নিজস্ব। কারণ এরই মধ্যে জীবনের আর সব রূছু চিত্র মুছে গেছে মন থেকে।

কিন্তু কোনো ইউটোপিয়াই[৭] নিখুঁত নয়। এ স্বর্গরাজ্যেরও দু-ত্রুটি ছিল। প্রথমটা হলো খোঁজাখুঁজিতে মত্ত চিতা। চিতাটার বনমানুষ-পিপাসা আরো বেড়েছে ওদের শরীর তাগড়া হওয়ার সাথে সাথে। অন্য ত্রুটিটা হল খালের ওপারের গোত্র। কীভাবে যেন ওরা আজো টিকে আছে ধুঁকে ধুঁকে। এখনো গোঁয়ার গোবিন্দের মতো খেয়ে মরতে নারাজ।

হঠাৎ করেই চিতা সমস্যার সমাধান হাজির হয়ে গেল। একটা বড়সড়-বলা চলে প্রাণঘাতী সিদ্ধান্ত নিয়েছিল চন্দ্র-দর্শীর দল। প্রথমবার ধারণাটা মনে আসার সাথে সাথে সে বেশ আনন্দের সাথে উদ্বাহু নৃত্য করেছিল, আর এ অবস্থায় সবদিক বিবেচনায় না নেয়ার দোষও তাকে দেয়া যায় না।

এখনো কালেভদ্রে দুর্দিনের মুখোমুখি হয় বুনোরা। কিন্তু তা আর অস্তিত্বের প্রতি হুমকি হিসেবে দেখা দেয় না। গোধূলী পর্যন্ত একটা শিকারও করতে পারেনি; এখনি চোখে পড়ে গিরিগর্তের ঘরবাড়ি। চন্দ্র-দর্শী নিজের ক্লান্ত আর হতাশ দলটাকে টেনে চলে আশ্রয়ের দিকে। ঠিক এমন সময় চোখে পড়ে যায় প্রকৃতির সবচে দুর্লভ এক উপহার।

একটা পূর্ণবয়স্ক অ্যান্টিলোপ পথের ধারে পড়েছিল। সামনের পা ভাঙা। কিন্তু লড়ার মতো যথেষ্ট শক্তি ছিল বলেই চারধার থেকে ঘিরে ধরা খেকশিয়ালের দল তার তলোয়ারের মতো শিংগুলোর প্রতি যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন করে চলেছে। রাতের শিকারীদের ধৈর্য ধরার মতো সময় সুযোগ আছে। তারা জানে, শুধু সময় ব্যয় করতে হবে, ব্যস।

কিন্তু শেয়ালের দল প্রতিযোগিতার কথা বেমালুম ভুলে বসেছে। বনমানুষের দল এগিয়ে এলে কড়া ভাষায় প্রতিবাদ করে। আতঙ্ক জাগানিয়া শিংগুলোকে এড়িয়ে গিয়ে বুনোরাও সাবধানে, ভয়ে ভয়ে চারদিক থেকে একটা বৃত্ত গড়ে চলে। এরপর এগিয়ে যায় পাথরখণ্ড আর লাঠিসোটা নিয়ে।

আক্রমণ খুব বেশি সমন্বিত বা ফলদায়ক হল না। তাই জটা হাল ছেড়ে দিতে দিতে পুরোপুরি রাত নেমে যায়। খেঁকশিয়ালের দল ফিরে পাচ্ছে আত্মবিশ্বাস। পেটের জ্বালা আর ভয়ে কাবু হয়ে চন্দ্র-দর্শী অকস্মাৎ উপলব্ধি করে যে এসব কষ্ট একেবারে বৃথা যেতে বসেছে। আর এখানে থাকা মোটেও নিরাপদ নয়।

চন্দ্র-দর্শী এবার নিজেকে এক তীক্ষ্ণবুদ্ধির মেধাবী হিসেবে প্রমাণ করে বসে; আগেও অনেকবার করেছে, পরেও করবে। কল্পনার কত কষ্টের সব ধাপ বেয়ে বেয়ে সে হঠাৎই সুখস্বপ্ন সুধার দেখা পায়। অ্যান্টিলোপের মরদেহটা শুয়ে আছে-তার নিজের নিরাপদতম গুহার ভিতরে! সাথে সাথে শরীরটাকে টানতে শুরু করে গুহামুখের দিকে। বাকীদের উদ্দেশ্য বুঝতে বাকী থাকে না। একটু পরে হাত লাগায় তারাও।

সে কাজটার কষ্ট সম্পর্কে জানলে কখনোই একাজে নামতে না। শুধু তার দারুণ শক্তি আর পূর্বপুরুষ থেকে পাওয়া গোঁড়ামি দিয়ে গুহার ঢাল ধরে উপরদিকে টেনে চলে মরা জিনিসটাকে। হতাশায় কেঁদে দিয়ে কতবার ছেড়েছুঁড়ে দিল পুরস্কারটাকে, কতবার মনের গভীর থেকে আসা ইচ্ছাশক্তি নিয়ে ক্ষুধার তাড়নায় ঝাঁপিয়ে পড়ল আবার কখনো বাকীরা সাহায্যের হাত বাড়ায়, কখনো হাত নেয় গুটিয়ে। অবশেষে কাজটা সমাধা হয়, গুহার ঠোঁট পেরিয়ে মরা জানোয়ারটাকে তুলে আনা হয় ভিতরে। সূর্যালোকের প্রথম ক্ষীণ রশ্মি হারিয়ে যাবার পর ভোজ শুরু হল। . কয়েক ঘণ্টা পরে একটু শব্দ শুনে ধড়মড়িয়ে ওঠে চন্দ্র-দর্শী। কেন যেন চারপাশের সাথীদের ঘুমন্ত দেহ ছাড়িয়ে তার কান পেতে দেয় আরো দূরে।

চারপাশের ভারি নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কোনো আওয়াজ নেই। সারাটা ভুবন যেন ঘুমন্ত। ঠিক মাথার উপর থেকে উপচেপড়া চন্দ্রালোকে গুহার সামনের পাথরগুলো স্পষ্ট দেখা যায়। যে কোনো বিপদের ভাবনাই অবান্তর।

এবার অনেকদূর থেকেই যেন একটা পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দ এগিয়ে আসে। চন্দ্র-দর্শী হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে পড়ল, উঁকিঝুঁকি দিল গুহাচত্বরে দাঁড়িয়ে।

নিজের ডানে সে এমন কিছু দেখতে পায় যা বেশ কয়েক মুহূর্ত জুড়ে একেবারে অসাড় করে রাখে তাকে। মাত্র বিশ ফুট নিচেই দুটি ভাটার মতো জ্বলন্ত চোখ তার দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে আছে। চিতাটা ঐ গন্ধের ইন্দ্রজালে এত বেশি ফেঁসে গেছে যে পেছনে পাথরের উপর ঘুমন্ত নরম দেহগুলোর কথা ভুলেই যায় একদম। এর আগে বাঘটা কখনোই এত উপরে উঠে আসেনি। নিচের দিকের গুহাগুলোকে পুরোপুরি উপেক্ষা করেই এগিয়ে আসে, যদিও সেসব গিরিগর্তের বাসিন্দাদের ব্যাপারে সে পূর্ণ সজাগ। এবার ও অন্য ক্রীড়ায় মত্ত। রক্তের ক্ষীণধারা জোছনায় ধুয়ে ধুয়ে নেমে আসছে নিচে।

মুহূর্ত কয়েক পরেই উপরের দিকের গুহাবাসীদের চিৎকারে রাতের স্তব্ধতা বিদীর্ণ হয়ে যায়। চমক দেয়ার সুযোগ চলে যাওয়ায় চিতাটা হৃষ্টচিত্তে রক্তহিমকরা এক হুংকার দিল। কিন্তু আগপাশ ভালো করে দেখে নেয়নি-কারণ সে জানে ভয়ের কিছু নেই।

রিজের উপর উঠে এসে খোলা সরু জায়গায় এক মুহূর্তের জন্য দম নেয় সে। চারদিকে শোণিতের ঘ্রাণ মোটা মাথাটাকে উন্মত্ত করে তুলেছে। ভরিয়ে তুলেছে অতি আকাক্ষায়। একবিন্দু দ্বিধা না করে আলতো পায়ে প্রবেশ করে গুহায়।

এটাই চিতার প্রথম ভুল। জোছনা থেকে ভিতরে ঢুকেই ধাঁধায় পড়ে যায় এর রাতের অতি উপযোগী চোখদুটোও। বুনোদলটা চাঁদের আলোর চিত্রপটে বাঘটার অবয়ব দেখতে পায় স্পষ্ট। কিন্তু স্পষ্টভাবে চিতা ওদের দেখতে পায়নি। তারা ভয়ে অস্থির হলেও আজ আর অসহায় নয়।

নিজের লেজটা অতি আত্মবিশ্বাসে এদিকসেদিক নাড়াতে নাড়াতে চিতাবাঘটা নিজের লোভনীয় খাদ্যের খোঁজে একেবারে ভিতরে প্রবেশ করে বসেছে। খোলা প্রান্তরে শিকারের মুখোমুখি হলে কোনো সমস্যাই ছিল না। কিন্তু এখন একদল বনমানুষ ফাঁদে পড়ে গেছে, ধ্বংসের ভয়ই তাদের অসম্ভব কাজের পথ বাৎলে দেয়। প্রথমবারের মতো তারা অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলার সুযোগ পেয়েছে।

প্রথমে মাথায় আঘাত পেয়ে চিতাটা বুঝতে পারে কোথাও বড় ধরনের গড়বড় আছে। সেটা যে কোথায় তা খুঁজে পায় না। নিজের নখর সামনে বাড়িয়ে দিয়ে গেঁথে ফেলে নরম মাংসে, একই সাথে আরো ব্যথা টের পায়। পেটের দিকে বেশ তীক্ষ্ণ, কেটে ফেলার মতো শক্তিশালী আঘাতের স্বাদ টের পায় একবার, দুবার, এমনকি তৃতীয়বারও। একপাক ঘুরে যায় হিংস্র জন্তুটা, চারপাশের নৃত্যরত ভয় পাওয়া প্রাণীগুলোকে প্রতিরোধ করতে চায়।

এবারো আরেক কষ্ট টের পায় সেটা। কেউ যেন নাকটা একদম কেটে ফেলেছে। ওর সাদা দাঁতগুলো ঝিকিয়ে ওঠে, বসে যায় সামনের অন্টিলোপ হাড়গোড়ের উপর। এবার অবিশ্বাস্যভাবেই কাটা পড়ে তার লেজটা।

চারদিকে পাক খাচ্ছে জটা। গুহা দেয়ালের গায়ে অন্ধভাবেই আঘাতের পর আঘাত করছে। এতক্ষণ যাই করে থাক না কেন, আঘাত বর্ষণ থেকে একটুও বিরত হয়নি বনমানুষেরা। ওদের হাতে নিষ্ঠুর সব যন্ত্র, হাত অপরিণত হলেই বা কী এসে যায়, শক্তি আছে অপরিমেয়। এদিকে চিতার নাক ব্যথা চূড়ান্তে পৌঁছেছে, আতঙ্কে পাগল হওয়ার দশা। অবিসংবাদিত শিকারীই এবার পরিণত হয়েছে অসহায় শিকারে, সব চিন্তা বাদ দিয়ে পিছু হটার ভাবনায় সে এখন দিশেহারা।

এবার বাঘ দ্বিতীয় ভুলটা করে বসে, ব্যথা-যন্ত্রণায় কাতর হয়ে কোথায় আছে তাই ভুলে বসে। নয়তো চোখদুটোও গেছে নষ্ট হয়ে। ব্যাপার যাই হোক না কেন, বজ্রের মতো ছিটকে বেরোয় গুহা থেকে। খোলা বাতাসে পড়তে পড়তে বিকট গর্জনও করে চিতাটা। অনেক যুগ পরে যেন পতনের এক ভারি আওয়াজ উঠে এলো। প্রাণীটা পাহাড়ের অর্ধেক পেরিয়ে নিচে পড়ে গেছে। পরে শুধু ছোটখাট পাথরের গড়িয়ে পড়ার শব্দই শোনা যায়। পাথরগুলো হারিয়ে যাচ্ছে আঁধার রাতের পথে।

আনন্দের আতিশয্যে অনেকক্ষণ ধরে চন্দ্র-দর্শী নেচেকুদে বেড়ায় গুহামুখে। অকস্মাৎ যেন টের পায়, আর সে শিকার নয়, নিজেই শিকারী।

গুহায় ফিরে গিয়ে জীবনে প্রথমবারের মতো বেঘোরে ঘুমায় অরণ্যচারী প্রাচীন মানব।

.

তারা সকালে পাহাড়ের পাদদেশে দেখতে পায় চিতার শরীরটাকে। সবাই জানে, এ এক মৃত শরীর-আর কিছু নয়। তবু বিকৃত দানবটার আশপাশে সহজে কেউ ঘেঁষতে চায় না। কিন্তু এবার ওরা এগিয়ে এসেছে হাড়ের ঘুরি আর আঁচড় কাটার হাতিয়ার নিয়ে।

কাজটা আসলেই কঠিন। সেদিন আর বনমানুষের দল চষে বেড়ায়নি পাহাড়ের পাদদেশ। প্রথমবারের মতো।

অধ্যায় ৫. ভোরের প্রথম মোকাবিলা

ভোরের প্রথম মৃদু আলোয় দলকে পানির দিকে ঠেলে দিয়েই চন্দ্র-দর্শী হঠাৎ করে থেমে গেল পথের উপর। কিছু একটা নেই। কী যে নেই, বোঝা যাচ্ছে না-কিন্তু কিছু একটা নেই। এ নিয়ে চিন্তা ক্ষয়ের কোনো কারণ দেখে না সে, কারণ সকাল থেকে তার মাথায় চক্কর দিচ্ছে অন্য ধান্ধা।

বিজলীর মতো, মেঘের কালো দলের মতো, চাঁদের সরু আর পেটমোটা হওয়ার মতো সেই বিশাল মনোলিথটা উধাও হয়ে গেছে। যেভাবে এসেছিল, চলে গেছে সেভাবেই। একবার আঁধার অতীতে চলে যাওয়ায় আর কখনোই চিন্তাটা জ্বালাতন করবে না চন্দ্র-দর্শীর মনকে।

সে কোনোকালেই জানবে না কী হারিয়ে গেল চিরতরে। কী করে দিয়ে গেল ওর পুরো জগৎটায়। চন্দ্র-দর্শীর সাথীরা থমকে দাঁড়ায়নি। সকালের রহস্যময় কুয়াশায় তারা শুধু ঘিরে ধরেছে দলপতিকে, কেন দাঁড়িয়ে আছে ও এখানে?

নালাটার নিজেদের দিকের প্রান্তে নিজেদের ত্রাসহীন এলাকায় দাঁড়িয়ে অন্যেরা চন্দ্র-দর্শী আর তার দলের দশ বারোজন পুরুষের দেখা পায়। যেন প্রথম আলোয় চলন্ত কোনো বহর। সাথে সাথেই নিজেদের প্রাত্যহিক চ্যালেঞ্জ শুরু করে দেয়। এই প্রথম সেপাশ থেকে কোনো জবাব আসে না।

ধীরে সুস্থে, উদ্দেশ্যমূলকভাবে সবচে বড় কথা, নিরবে-চন্দ্র-দর্শী আর ওর দল নদীর অন্যধারের নিচু টিলাটায় গিয়ে ওঠে। ওদের এসব কাণ্ডকারখানা দেখে অন্যেরা একদম নিশুপ হয়ে গেল। বাহাদুরির বদলে হঠাৎ আসা ভয় ওদের জড়সড় করে ফেলেছে। ওরা হালকা বুঝতে পারে যে কিছু একটা ঘটছে, কী যে ঘটছে সেটা বুঝতে পারে না। এবারের মুখোমুখি হওয়াটা আর সব বারের চেয়ে ভিন্নতর। চন্দ্র-দর্শীর দলের হাড়ি-লাঠি আর চাকু-ছুরি ওদের মোটেও ভয় পাওয়ায়নি, কারণ উদ্দেশ্যের এক কোণাও অন্যদের উপলব্ধিতে ঠাই পায়নি। অন্যরা শুধু বুঝতে পেরেছে যে তাদের শত্রুদলের নড়াচড়ায় ভিন্ন কিছু বোঝা যায়।

পানির প্রান্তে পার্টিটা শেষ হতেই অন্যদের আত্মবিশ্বাস ফিরে আসে। নেতৃত্ব দিচ্ছে এক কানওয়ালা, তারা আবার আধাআধি আত্নবিশ্বাস ফিরে পেতে থাকে। এই বিশ্বাসটা তুঙ্গে থাকে মাত্র কয়েক মুহূর্ত। তারপরই লা জওয়াব হয়ে যায় তারা একটা দৃশ্য দেখে।

চন্দ্র-দর্শী নিজের হাতটাকে অনেক অনেক উপরে তুলে ধরার চেষ্টা করে। দেখিয়ে দিচ্ছে দলের লম্বা লোমে আবৃত শরীরগুলোর পেছনে এতক্ষণ লুকিয়ে রাখা বিশেষ একটা গর্বের জিনিসকে। ও একটা ডাল ধরে রেখেছে, সেটার উপর চিতার রক্তাক্ত মাথা। একটা কাঠি ঢুকিয়ে মুখটাকেও হাঁ করিয়েছে ওরা। সামনের দিকের লম্বা দন্তগুলো ঝিকিয়ে উঠেছে সূর্যোদয়ের আলোর স্রোতে।

অন্যদের বেশিরভাগই এত বেশি ভয় পেয়েছে যে বাহতের মতো চেয়ে আছে মাথাটার দিকে। কোনো কোনোটা ধীরে পিছু হটছে। চন্দ্র-দর্শীর এরচেয়ে বেশি উৎসাহের দরকার নেই। মাথার উপর বিকৃত জিনিসটা ধরে রেখেই সে ক্ষীণস্রোতা খালটা পেরুতে শুরু করে। একপল দ্বিধা করে পিছু নেয় সঙ্গীরাও।

দূরপ্রান্তে পৌঁছার পরও এক কানওয়ালা নিজের জায়গায় স্থির দাঁড়িয়ে রইল। হয় সে অতি সাহসী, নয়তো নিতান্তই নির্বোধ। সম্ভবত বুঝতেই পারেনি এ অসম্ভব কী করে সম্ভব হয়! বীর হোক আর ভীতু, শেষে কোনোটাই কাজ দেয় না। কারণ এবার অপ্রতিরোধ্য মৃত্যু নেমে এসেছে তার মাথায়।

ভয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে অন্যেরা আশপাশের ঝোপে লুকিয়ে পড়ে। কিন্তু একসময় তারা ঠিকই ফিরে আসবে, ঠিকই ভুলে যাবে গোত্রপতিকে।

কয়েক পল চন্দ্র-দর্শী তার নিজের নতুন শিকারের উপর দাঁড়িয়ে থাকে। অবাক চোখে দেখে মরা চিতাবাঘটারও হত্যার ক্ষমতা আছে।

আজ সে জগদীশ্বর হলেও ঠিক ঠিক বুঝে উঠতে পারে না কী করতে হবে এরপর।

কিন্তু সে হয়তো কিছু না কিছু করার কথা ভেবে রেখেছে।

অধ্যায় ৬. মানুষের অরুণোদয়

নতুন এক প্রাণী জন্মেছে গ্রহে। আফ্রিকার উৎসভূমি থেকে উঠে এসে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে ছড়িয়ে পড়াটা এত মন্থর গতির যে সাগর আর ভূমিতে বিচরণশীল প্রাণীর উপরে একটা ভালো আদমশুমারীতে হারটাকে গোনা গুনতিতেই ধরা হবে না। এখনো তেমন জোরালো প্রমাণ পাওয়া যায় না যার উপর ভিত্তি করে বলা যায় এরা উন্নয়ন করবে। বাঁচবে যে তাই জোর দিয়ে বলা যায় না। কারণ এ বসুধার বুকে অগুনতি দানব প্রাণী ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছে। তাদের পাল্লা আজো একবার এদিকে, আরেকবার সেদিকে হেলে যায়।

স্ফটিকগুলো আফ্রিকায় বর্ষিত হওয়ার লাখো বছরের মধ্যে বনমানুষেরা কিছুই আবিষ্কার করতে পারেনি। কিন্তু তারা বদলে যাচ্ছে। তারা এমন কিছু দক্ষতা অর্জন করেছে যা আর কোনো প্রাণীর নেই। হাড়ের তৈরি লাঠিগুলো বাড়িয়ে তুলেছে সম্পদ, বাড়িয়ে চলেছে তাদের শক্তি। আজ আর প্রতিযোগী খাদকদের সামনে তারা অসহায় নয়। ছোটখাট মাংশাসীগুলোকে নিজেরাই তাড়িয়ে বেড়াতে পারে; বড়গুলোর উৎসাহে বরফ ঢেলে দিতে পারে, মাঝে মাঝে করে লড়াই।

তাদের বিকট দর্শন দন্তসারি ছোট হতে থাকে; আজ আর সেসব জরুরী নয়। তীক্ষ্ণ কোণার পাথর দিয়ে শিকড়বাকড় খুঁড়ে নেয়া যায়, কাটা যায় গোশত আর আঁশ। এগুলোই বড় দাঁতের জায়গা দখল করে কালক্রমে। বুনোরা আর দাঁত হারালে বা দাঁতের সমস্যায় পড়লে উপোস দেয় না। এসব সরলতম ভোতা হাতিয়ার মানিয়ে নিতেই তাদের পেরিয়ে যায় কত শতাব্দী! শক্তিশালী জান্তব চোয়াল নিচু আর ছোট হয়ে আসে। গালের হাড় আর বেরিয়ে থাকে না, তাই মুখ আরো স্পষ্ট, কোমল, জটিল আওয়াজ তুলতে পারে নির্বিঘ্নে। ভাষা আজো সুদূর পরাহত; লাখো শতাব্দী পেছনে পড়ে আছে-কিন্তু এর দিকে প্রথম কদম ফেলা হয়ে গেছে।

এবার ভুবন বদলে যেতে লাগল। দুনিয়ার সর্বত্র করাল ছোবল হেনে ফিরে গেল হিমযুগ। এর চার চারটা জোয়ার দু-লাখ বছর করে সময় নিয়ে ডুবিয়ে দিয়ে গেল পুরো বিশ্বটাকে। ভাটার সময়টুকু বাদ দিয়ে হিমবাহের বহর নির্দয়ভাবে হত্যা করল কত অপরিণত প্রাণীকে! চারদিকে সেসব প্রাণীর চিহ্ন। তারা পারেনি মানিয়ে নিতে।

কুম্ভকর্ণের তামসিক নিদ্রা শেষ হলে বনমানুষসহ গ্রহের প্রথমদিকের জীবনগুলো টিকে যায়। কেউ বংশধর ছেড়ে যায় পৃথিবীর বুকে, তারা হারিয়ে না গেলেও বদলে গেছে অনেকটা। এবার হাতিয়ারের কারিগরেরা হাতিয়ারের প্রয়োজনেই বদলে গেছে।

হাড়ি আর পাথরের ব্যবহারের জন্য তাদের হাত নিয়েছে নতুন রূপ, যেটা প্রাণীরাজ্যের কোথাও পাওয়া যাবে না। এ হাতই আবার নতুন, জটিল হাতিয়ার গড়ার উপযোগী হয়ে ওঠে, সেসব নতুনতর যন্ত্রপাতির প্রয়োজনে বদলে যায় তাদের মস্তিষ্ক, নব রূপলাভ করে বাহ্যিক অঙ্গগুলো। এ এক দ্রুতিময়, বাড়ন্ত প্রক্রিয়া; এর শেষ পরিণতিকেই ডাকা হয় মানব নামে।

প্রথম সত্যিকারের মানব যেসব হাতিয়ার ব্যবহার করত তা তার পূর্বপুরুষের ব্যবহার করা জিনিসের চেয়ে খুব একটা ব্যতিক্রমী কিছু নয়; কিন্তু সে সেগুলোকে অনেক সহজে অনেক বেশি কাজে ব্যবহার করতে শেখে। সেসব যন্ত্রপাতিও শতাব্দীর অতলে কী করে যেন হারিয়ে যায় সর্বকালের সবচে জরুরী ব্যাপারটার উদ্ভবের আগ দিয়ে। একে ধরাও যায় না, যায় না ছোঁয়া। কথা বলতে শিখতেই সে সময়ের উপর প্রথম বিজয়মাল্যটা ছিনিয়ে আনে নিষ্ঠুরতার সাথে। এবার জ্ঞানকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে পরিবাহিত করে চলে সহজেই। আগের প্রজন্মের অভিজ্ঞতার পুরোটাই চলে আসে পরের প্রজন্মের হাতের মুঠোয়।

জন্তু জানোয়ারের আছে শুধু বর্তমান, কিন্তু মানুষ এবার অতীতসমৃদ্ধ প্রাণী, তার আছে স্বপ্নেছাওয়া ভবিষ্যৎ।

এবার সে জোরেসোরে প্রকৃতিকে বেঁধে ফেলতে চায় অগ্নিদেবের বাহুডোরে। সে আগুনের সাথে সাথে আবিষ্কার করেছে প্রযুক্তির স্বর্ণদুয়ার, নিজের জান্তব অতীতকে ফেলে দিয়েছে যোজন যোজন পেছনে।

প্রস্তর হার মেনে যায় তাম্রযুগের কাছে, তামা মাথা নোয়ায় লৌহ শৃঙ্খলের সামনে। শিকারের শেষ পরিণতি হিসেবে জন্ম নেয় কৃষি। গোত্রগুলো একত্র হয় গ্রামে, গ্রামের শেষ পরিণতি শহর। কথা চিরস্থায়ী রূপ নেয়; অবদান রাখে লম্বা পাথর, কাদার ফলক আর প্যাপিরাস। আজকাল সে আবিষ্কার করেছে দর্শন শাস্ত্র আর ধর্ম। এবার বসত করা শুরু করেছে আকাশে, পুরোপুরি সেরে উঠতে পারেনি, আজো জয় করতে পারেনি দেবতাদের।

তার শরীর আরো প্রতিরক্ষাহীন হয়ে পড়ার সাথে সাথে শত্রুরাও বেশি বেশি ভীত হয়ে পড়ে। স্টোন আর ব্রোঞ্জ আর আয়রন আর স্টিলের কাল আসার সাথে সাথে সে প্রতিটা জিনিসকে পরখ করে দেখেছে, যা ভাঙা যায়, যা চিরে দেখা যায় এমন সব কিছুকেই। কিছুদিনের মধ্যেই শত্রুকে দূর থেকে ঘায়েল করার কূটবুদ্ধিও তার দখলে চলে আসে। তীর, ধনুক, বন্দুক আর সবশেষে গাইডেড মিসাইল” তাকে দিয়েছে অসীম পাল্লা, দিয়েছে আর সব; শুধু দেয়নি অসীম ক্ষমতা।

মাঝে মাঝে নিজেরই বিরুদ্ধে নিজের ব্যবহার করা এসব মারণাস্ত্র ছাড়া মানব কখনোই পৃথিবীর অধীশ্বর হতে পারত না। এ কাজেই সে নিজের সবটুকু দক্ষতা ঢেলে দিয়েছে। যুগ যুগ ধরে সেগুলো কাজও দিয়েছে বেশ।

কিন্তু আজ সহসাই সে সেসব রক্ষাকারীর কারণেই জীবন চালাচ্ছে ধার করা সময়ের উপর ভর করে।

২. টি এম এ-১

দ্বিতীয় পর্ব : টি এম এ-১

অধ্যায় ৭. স্পেশাল ফ্লাইট

যতবারই পৃথিবী ছেড়ে যাই না কেন, ডক্টর হেউড ফ্লয়েড আপনমনে বিড়বিড় করছে, যাবার উত্তেজনা সব সময়ই নতুন। তার মঙ্গলে যাওয়া হল একবার, চাঁদে তিনবার আর বাইরের স্পেস স্টেশনগুলোতে যে কতবার তার ইয়ত্তা নেই। অথচ আজো টেক অফের মুহূর্তটা এগিয়ে এলেই একটা বাড়ন্ত টেনশন টের পায়। বিস্ময় আর ভয়ের এক অনুভব-এবং, হ্যাঁ, সাথে একটু নার্ভাসনেস–সাথে সাথে সেই পুরনো পাগলামি, ঘরকুনো কুয়োর ব্যাঙের মতো পৃথিবীর প্রতি টান। যে কোনো কূপমণ্ডুক পৃথিবীপ্রেমী প্রথমবার গ্রহ ছেড়ে যাবার সময় যেমন অনুভব করে, ঠিক তেমনি।

মাঝরাতে প্রেসিডেন্টের সাথে ব্রিফিং ছিল। ব্রিফিংয়ের পর যে জেটটা তাকে ওয়াশিংটন থেকে উড়িয়ে এনেছে সেটা হারিয়ে যাচ্ছে অতি পরিচিত এক পরিবেশের ওপাশে। আজো তার কাছে চারপাশের দৃশ্যটা অপার্থিব মনে হয়। এখানেই স্পেস এজ বা নাক্ষত্রিক কালের প্রথম দু প্রজন্মের উত্থান; ফ্লোরিডার সাগর তীরের বিশ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে। দক্ষিণটা মিশে গেছে মিটমিটে লাল ওয়ার্নিং লাইটের আলোয়; শেষ মাথা উদ্ভাসিত হয়ে আছে স্যাটার্ন আর নেপচুনের পথের গ্যানট্রিতে। দূরতম প্রান্তে দেখা যায় আলোর বন্যায় ভেসে যাওয়া রূপালী বিশাল জাতীয় মিনারটা। এটা সর্বশেষ স্যাটার্ন ভি’ স্মৃতিস্তম্ভ। পাদদেশে নিয়মিত সম্মেলন আর মেলা বসে।

কাছাকাছিই, আকাশের বিপরীতে দেদীপ্যমান এক বিশাল ভবন। ঠিক যেন মানুষের গড়া পর্বত। ‘দ্য ভেহিকল অ্যাসেম্নি বিল্ডিং’ আজো পৃথিবীর বুকে সবচে বড় কীর্তি।

কিন্তু এসবই অতীতের সম্পদ, আর তার যাত্রা ভবিষ্যতের পথে। বালুকাবেলার দিকে যেতে যেতে ডক্টর ফ্লয়েড তার নিচে বিল্ডিংয়ের গোলকধাঁধা দেখতে পায়, এরপরই এক বিশাল এয়ারস্ট্রিপ; তার পর এক চওড়া, মরার মতো সোজা দাগ চোখে পড়ে। এটাই সেই দানবীয় লঞ্চিং ট্র্যাক, নিচের দাগগুলো সেই ট্র্যাকের রেলপথ। শেষমাথা যানবাহন আর গ্যানট্রিতে বোঝাই; আরেক কোণায় উজ্জ্বল আলোর ভুবনে বসে আছে এক ঝকঝকে স্পেসপ্লেন। যে কোনো সময় উড়াল দিতে পারবে তারার দেশে। আচমকা সে ভুলে বসেছে নিজের উচ্চতাকে, হঠাৎই তার মনে হয় নিচে বুঝি এক সুন্দর রূপালী শুয়োপোকা বসে আছে কোনো টর্চের আলোর সামনে।

এরপর ছোট ফ্লুয়িং যন্ত্রপাতিগুলোর আকার তার সামনে সেই ‘মথ’ এর প্রকৃত গড়ন ধরিয়ে দেয়। এটার ডানার সবচে চিকন ভি আকৃতির জায়গাতেও বিস্তার হবে কমপক্ষে দু’শ ফিট। আর ঐ অসম্ভব বড় যানটা-ডক্টর ফ্লয়েড অবিশ্বাসী আর গর্বিত মনে নিজেকে শোনায়-অপেক্ষা করছে শুধু আমার জন্য। যতটুকু তার মনে পড়ে, মাত্র একজনকে চাঁদে বয়ে নেয়ার জন্য এর আগে কোনো মিশন সেট করা হয়নি।

যদিও এখন ভোর দুটো, একদল সাংবাদিক আর ক্যামেরাম্যান তাকে ঘেঁকে ধরে ওরিয়ন থ্রি স্পেসক্র্যাফটের ফ্ল্যাডলাইটের আলোয়। সে ন্যাশনাল কাউন্সিল অন অ্যাস্ট্রোনটিক্সের চেয়ারম্যান হিসেবে তাদের অনেককেই আগে থেকে চিনত। আমেরিকার জাতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান কাউন্সিলের সভাপতি হওয়াটাতো চাট্টিখানি কথা নয়। হাজার হলেও, সাংবাদিক সম্মেলন তার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কিন্তু এখানে এমন কিছু আয়োজনের সময় সুযোগ বা স্থান-কোনোটাই নেই। সবচে বড় কথা, তার বলার কিস্যু নেই; তাতে কী, কম্যুনিকেশন মিডিয়ার লোকজনকে আঘাত দিয়ে কথা না বলাই সুবোধ বালকের কাজ।

‘ডক্টর ফ্লয়েড? আমি অ্যাসোসিয়েটেড নিউজের জিম ফ্রস্টার। আপনি কি এ ফ্লাইট নিয়ে দু-চার কথা বলতে পারবেন আমাদের সাথে?’

‘আই অ্যাম ভেরি স্যরি-একটা কথাও বলতে পারব না।’

‘কিন্তু আপনি ঠিকই আজ সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করেছেন। এবার এক পরিচিত স্বর কথা বলে ওঠে।

‘ওহ-হ্যালো, মাইক। তুমি বেচারা শুধু শুধু আরামের বিছানা ছেড়ে এসেছ। অবশ্যই, কোনো মন্তব্য করা যাচ্ছে না।’

‘আপনি অন্তত এটা বলুন, চাঁদে কি কোনো রোগ ছড়িয়ে পড়ছে?’ এক টিভি রিপোর্টার আশ্চর্য দক্ষতায় তার পিছু পিছু ছুটতে ছুটতে তাকে ঠিকই নিজের ছোট্ট টিভি ক্যামেরার ফ্রেমে ধরে রাখতে রাখতে বলে চলেছে।

‘স্যরি।’ মাথা নাড়তে নাড়তে ডক্টর ফ্লয়েড বলে।

‘রোগ নির্মূলের ব্যাপারে কী করছেন আপনারা?’ আরেক রিপোর্টার আবার বা হাত ঢোকায়, ‘কদ্দিন লাগবে সেরে উঠতে?’

‘এখনো, কোনো কথা নয়।

‘ডক্টর ফ্লয়েড!’ দৃষ্টি আকর্ষণ করে এক অতি খাটো আর পরিশ্রমী মহিলা প্রেসকর্মী, চাঁদের সাথে সব ধরনের যোগাযোগ বন্ধের কী ব্যাখ্যা করবেন আপনারা? এর সাথে রাজনীতির ঘোঁট পাকানোর কোনো সম্বন্ধ নেইতো?’।

‘রাজনীতির কোন ঘোঁট পাকানো?’ কাঠখোট্টা বে রহম সুরে ডক্টর ফ্লয়েড প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়। হাসির ছোটখাট ফোয়ারা ছুটে যায় চারদিকে। হাল না ছাড়া সাংবাদিকের দল এবার বিদায় দেয় অপ্রসন্নচিত্তে, হ্যাভ এ গুড ট্রিপ, ডক্টর।

সাংবাদিকরা যে এমনি এম্নি ছেড়ে দিয়েছে তা নয়। ফ্লয়েড আগেই ঢুকতে শুরু করেছিল গ্যানট্রির নিরাপত্তা বেষ্টনীতে।

যদ্দুর তার মনে হয়, এটা কোনো বড়সড় স্থায়ী সংকট নয়। উনিশশো সত্তরের পর থেকে পৃথিবীকে দু সমস্যা নিয়ে বিভক্ত করা হয় আর তার একটা দিয়ে অন্যটাকে কাটিয়ে দেয়া যায়।

যদিও জন্মনিয়ন্ত্রণ সহজ, স্বল্প ব্যয়ের প্রক্রিয়া, এবং সব ধর্ম অনুমোদিত-তবু অনেক দেরি হয়ে গেছে; আজ পৃথিবীর জনসংখ্যা ছ বিলিয়ন; ছ’শ কোটি। আর তার এক তৃতীয়াংশ চৈনিক সাম্রাজ্যে। দু-সন্তান নিয়ে আইন, সুযোগ-সুবিধা আর প্রচারণা করা হয়েছে বেশ। কিন্তু সেসবের প্রয়োগ হয়নি ঠিকমতো। ফলে প্রতি দেশেই খাদ্যের চরম সংকট। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রেও মাংসহীন দিবস রয়েছে। পনের বছরের সংকটময় মঙ্গা মানুষকে সাগরের দ্বারস্থ করে, সিন্থেটিক ফুডের খোঁজে লেগে যায় সবাই।

এর আগে কখনোই আন্তর্জাতিক সহায়তা আর সুসম্পর্ক এত জরুরী ছিল না। অথচ আজকের মতো এত বেশি হবু রণাঙ্গনও ছিল না আগে কখনো। লাখো বছরে মানবজাতি তার হিংস্রতার খুব একটা খোয়াতে পারেনি। সিম্বলিক চিত্রগুলি শুধু রাজনীতিবিদদের চোখেই ধরা পড়ে; আটত্রিশ পারমাণবিক শক্তিধর দেশ একে অন্যের উপর অহর্নিশি শ্যেন দৃষ্টি রেখে চলেছে। তাদেরকে আবার অনেক অনেক মেগাটন পারমাণবিক বর্জ্য সরিয়ে দিতে হবে পৃথিবীর আহত বুক থেকে। অথচ, অবাক লাগলেও সত্যি কথা, কখনো পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহৃত হয়নি। অবশ্য এই অবস্থা যে কদ্দিন চলবে তা কেউ জানে না।

আর আজকাল চীন তাদের প্রয়োজনের খাতিরে নতুন ছোট দেশ এবং গোষ্ঠীর একেবারে ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসে পঞ্চাশ ওয়্যারহেডসম্পন্ন একটা পরিপূর্ণ পারমাণবিক যুদ্ধক্ষমতা। খরচ পড়বে বিশ কোটি মার্কিন ডলারেরও কম। এ বিকিকিনি নিয়ে সরকারের সাথে যে কোনো সময় যোগাযোগ করা যায়। সেই ঢিমেতাল সরকারি লাল ফিতার দৌরাত্ম এই একটা ক্ষেত্রে নেই।

চৈনিকরা নিজেদের ভয়ানক অস্ত্রের ভান্ডারকে হার্ড মানিতে পরিণত করে ডুবন্ত অর্থনীতিকে টেনে তুলতে চাইছে-এ মতো কেউ কেউ দেন। অথবা তারা এমন ব্রহ্মাস্ত্র আবিষ্কার করেছে যার সামনে এসব খেলনার আর কোনো দাম নেই। লোকজন বলে বেড়ায় যে রেডিও হিপনোসিস বা দূর থেকে সম্মোহিত করার পদ্ধতি বের করেছে অনেকেই। দূর-সম্মোহন করা যায় সামান্য স্যাটেলাইট ব্যবহার করে। অনেকে বলে শক্তিময় ভাইরাসের কথা। এমন সব কৃত্রিম রোগের মাধ্যমে ব্ল্যাকমেইল করার জোর গুজব রটেছে বাজারে যেগুলোর ওষুধ শুধু রোগের স্রষ্টার কাছেই পাওয়া যাবে। মজার আইডিয়াগুলো হয় স্রেফ অপপ্রচার, নয়তো অলীক কল্পনা। কিন্তু এসব ধারণার কোনোটাকেই মাথা থেকে তাড়িয়ে দেবার তিলমাত্র জো নেই। প্রতিবার ফ্লয়েড পৃথিবী ছাড়ার সময় আরেক ভয় পায় ফিরে এসে গ্রহটার দেখা পাবো তো? কে জানে!

কেবিনে ঢোকার সাথে সাথে বিমানবালা তাকে স্বাগত জানাল। মুখে মাপা হাসি, ‘গুডমর্নিং, ডক্টর ফ্লয়েড, আমি মিস সিমন্স- আপনাকে এখানে আমাদের ক্যাপ্টেন টিন্স আর কো পাইলট, ফাস্ট অফিসার ব্যালার্ডের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি।’

‘থ্যাঙ্ক ইউ’ বলতে বলতেই ডক্টর ফ্লয়েড ভাবে, কেন যে স্টুয়ার্ডেসগুলো সারা জীবন রোবট স্পেস গাইডের মতো কথা বলে আল্লা মালুম।

‘পাঁচ মিনিটের মধ্যেই টেক অফ হবে,’ বিশজন যাত্রীর খালি কেবিনটার দিকে হাত নাড়তে নাড়তে মেয়েটা বলছে, যে কোনো সিটে বসতে পারেন। কিন্তু ক্যাপ্টেন টিন্স মনে করেন আপনি ডকিং অপারেশন দেখতে চাইলে প্রথম জানালার বামপাশের আসনটায় বসলে ভাল হয়।

‘তাই করব আমি।’

মাথার উপর দিয়ে বিদ্যুৎবেগে মহাকাশবালা বেরিয়ে যায়। কারণ তার কিউবিকলটা পেছনদিকে।

জায়গামতো বসে ফ্লয়েড সেফটি হার্নেস জড়িয়ে নেয়; বেঁধে নেয় কাঁধ। তারপর ব্রিফকেসটা রাখে সামনে। মুহূর্তখানেক পরেই লাউডস্পিকার মৃদু বাড়তি শব্দ করে সরব হয়ে উঠল, ‘শুভ সকাল,’ বলছে মিস সিমন্সের গলা, ‘এটা স্পেশাল ফ্লাইট থ্রি, কেনেডি থেকে স্পেস স্টেশন ওয়ানের দিকে যাত্রা করব আমরা।’

ব্যাপারস্যাপার দেখে মনে হয় এই মেয়ে পুরো পোশাকী রীতি মেনে চলতে একেবারে যাকে বলে বদ্ধপরিকর। এবার আর ডক্টর ফ্লয়েড হাসি ঠেকিয়ে রাখতে পারে না, কারণ ঠিক সেভাবেই হোস্টেসের কথা এগিয়ে যাচ্ছে।

‘আমাদের ট্রান্সমিট টাইম হবে পঞ্চান্ন মিনিট। সর্বোচ্চ ত্বরণ হবে টু জি২, আর ওজনশূন্য থাকব ত্রিশ মিনিটের জন্য। নিরাপত্তা বাতি জ্বলার আগ পর্যন্ত সিট ছাড়বেন না, প্লিজ।

ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকালো ফ্লয়েড, বলল, ‘থ্যাঙ্ক ইউ।’

জবাবে তার পাওনা হয় একটা হালকা, মিষ্টি, সুন্দর, মনোহর কিন্তু চরম পেশাদার হাসি।

নিজের আসনে হেলান দিয়ে এবার সে একটু আরাম করে নেয়। এ ট্রিপের জন্য করদাতাদের ঘাড়ে এক মিলিয়ন ডলারের কিছু বেশি বোঝা চাপবে। কিন্তু সে জানে, তার কাজে সে ঠিকই পারঙ্গম। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিস্তরঙ্গ জীবনে ফিরে গেলেই কি বেশ হয় না? একটা গ্রহ-জগৎ তথা প্ল্যানেটারি সিস্টেমের গঠন নিয়ে করতে থাকা গবেষণার বাড়তি কাজটা আর শেষ হলো না। কিন্তু আজ আর বয়েস নেই। কাজটাতো অন্যভাবেও করা যায়।

‘স্বয়ংক্রিয় কাউন্টডাউন শুরু হয়ে যাচ্ছে এখন,’ ক্যাপ্টেনের স্বর ভেসে আসে স্পিকারের ভিতর দিয়ে। টি চ্যাটের মাধ্যমে হালকা কোমল গানও ভেসে আসছে।

‘উপরে উঠছি এক মিনিটের মধ্যেই।’

আর সব সময়ের মতো আজো এ মুহূর্তটুকুকে একটা ঘণ্টার মতো লম্বা মনে হয়। তার চারপাশ পেচিয়ে যে দানবীয় শক্তি কাজ করছে সে সম্পর্কে মুহূর্তেই সচেতন হয়ে ওঠে সে। এ থেকে মুক্তির উপায় খুঁজতে থাকে। দুটো স্পেসক্রাফটের জ্বালানী ট্যাঙ্ক আর লঞ্চিং ট্র্যাকের শক্তি সংগ্রহ সিস্টেমে প্রায় একটা পারমাণবিক বোমার সমান শক্তির যোগান দেয়া হয়েছে। এর সবটুকু ব্যয় হয় শুধু তাকে পৃথিবী থেকে মাত্র দু’শ মাইল উপরে উঠিয়ে নিতে।

আজকাল কাউন্ট ডাউনে আর মান্ধাতা আমলের ফাইভ-ফোর-থ্রি-টু-ওয়ান জিরোর কারবার নেই। সেগুলো মানুষের স্নায়ুতে বেশ ভালো চাপ ফেলে।

‘পনের সেকেন্ডের মধ্যে উড্ডয়ন। ভালো লাগবে যদি গভীর করে শ্বাসপ্রশ্বাস নেন।’

এটা দারুণ মনস্তত্ত্ব আর শরীরতত্ত্বের সংমিশ্রণ। ফ্লয়েড নিজেকে অক্সিজেনে যথাসম্ভব টইটম্বুর করে নেয়। প্রস্তুত করে নেয় যে কোনো কিছুর জন্য। এই বিশাল যানটা তার হাজার টনী শরীর নিয়ে আটলান্টিকের উপর উড়ছে বর্তমানে।

কখন তারা ট্রাক ছেড়ে আকাশের সন্তান হয়েছে তা কেউ ঠিক ঠিক বলতে পারবে না কিন্তু রকেটের তর্জনগর্জন দ্বিগুণ হয়ে যাবার সাথে সাথে সিট কুশনের আরো আরো গভীরে ডুবে যায় ফ্লয়েড। ফার্স্ট স্টেজ ইঞ্জিন ছেড়ে দেয়া হয়েছে। খুব ইচ্ছা হয় একবার বাইরে চেয়ে জিনিসটার পৃথিবীতে ফিরে যাওয়া দেখতে, কিন্তু নিজের ঘাড়টা ফেরানোও এখন নিতান্তই কষ্টকল্পনা। অবাক হলেও সত্যি, এখনো আরামের একবিন্দু কমতি নেই। বরং গতিবৃদ্ধির দুর্দান্ত চাপ আর মোটরগুলোর দারুণ গর্জন এক আধিভৌতিক চরম শিহরন এনে দেয়। কান ঝাঁঝ করছে, রক্তপ্রবাহ শিরা উপশিরায় দেবে দেবে যাচ্ছে, এবার আবারো ফ্লয়েড বাকী জীবন থেকে বেশি ‘জীবন্ত’ হয়ে উঠছে। আবার ফিরে এসেছে দুর্দান্ত তারুণ্য, আবার তার গলা ফাটিয়ে গাইতে ইচ্ছা করছে। গাওয়ার কাজটা এক্কেবারে নিরাপদ, কোনো ব্যাটার শোনার ক্ষমতা নেই ইঞ্জিনের এই গগনবিদারী তারস্বরের সামনে।